4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Darkiss

- Sprache: Spanisch

Y allí me encontraba yo. El más que temido jueves treinta de junio había llegado y, aunque pareciera mentira, mi madre había cumplido con su amenaza, poniéndome la maleta en la mano y la mochila en los hombros, y despidiéndose con un beso en la frente mientras me aseguraba que este iba a ser, con diferencia, uno de los mejores veranos de mi vida. Así comienza la odisea de Delia, la protagonista de esta novela, que está a punto de volar hacia una ciudad extranjera para formar parte de un campamento de verano. Lo que no sabe todavía es que va a adentrarse en una emocionante aventura repleta de sorpresas y algún que otro contratiempo. Antídoto habla de la historia de este viaje. De las amistades que de verdad merecen la pena y de las que no. De las risas que pueden convertirse en llanto. Del encuentro accidental con el primer amor. Del choque frontal con la realidad, que no siempre es la que esperamos. Antídoto es la historia de Delia y del verano que va a cambiar su vida para siempre. ____________ "Por esto, y más, Antídoto es un libro que nos ofrece una fórmula arriesgada, que nos puede gustar más o menos pero que no se le puede quitar el mérito de haber innovado en el panorama juvenil nacional con una novela que trata un tema real como el SIDA sin entrar en milongas o topicazos. Ya sólo por eso, merece vuestra atención, porque si sois de esos lectores que "buscan algo diferente, que están cansados de tanta saga fantástica y distópica", tenéis que darle una oportunidad porque 1) es diferente, 2) es un libro autoconclusivo, 3) no se guía de modas absurdas y, 4) real como la vida misma, así es Antídoto". Blog Mientras lees "Este libro es tan intenso que no puedes dejarlo hasta que terminas de leer todas sus páginas. Una novela juvenil romántica y realista, que vais a disfrutar totalmente. Una excelente lectura si quieres algo de profundidad y que te haga pensar, aparte de entretener. Un golpe de aire fresco a la literatura juvenil, sin duda alguna, muy merecedora de ese Premio de Novela Juvenil del que es finalista. Me ha dejado con ganas de más, espero que haya una segunda parte… Puntuación: ¡Genial!" De Libros con Alma

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 508

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Editados por HARLEQUIN IBÉRICA, S.A.

Núñez de Balboa, 56

28001 Madrid

© 2013 Judit Sadurní. Todos los derechos reservados.

ANTÍDOTO, N.º 14 - marzo 2013

Título original: Antídoto

Publicada originalmente por Harlequin Ibérica, S.A.

Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial. Esta edición ha sido publicada con permiso de Harlequin Enterprises II BV.

Todos los personajes de este libro son ficticios. Cualquier parecido con alguna persona, viva o muerta, es pura coincidencia.

DARKISS es marca registrada por Harlequin Enterprises Ltd.

™ es marca registrada por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia. Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.

I.S.B.N.: 978-84-687-2684-7

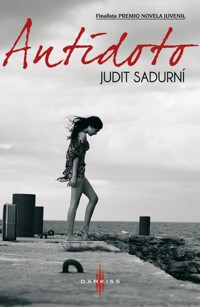

Imagen de cubierta: PETER VEILER/DREAMSTIME.COM

Editor responsable: Luis Pugni

Conversión ebook: MT Color & Diseño

www.mtcolor.es

Sobre la autora

Judit Sadurní nació en 1982 en Olesa de Bonesvalls, Barcelona, y es licenciada en Filología Inglesa. Desde muy joven ha mostrado interés por la literatura y la música. Actualmente, trabaja como profesora de idiomas y dedica parte de su tiempo libre a escribir, uno de sus hobbies favoritos. Antídoto es su segunda novela publicada.

Cita

antídoto: (Del lat. antidotus, y este del gr. ἀντίδοτος).

1. m. Medicamento contra un veneno.

2. m. Medicina o sustancia que contrarresta

los efectos nocivos de otra.

3. m. Medio preventivo para no incurrir en

un vicio o falta.

Real Academia Española

Despegue

Recuerdo que cuando era pequeña y las gotas de lluvia rebotaban contra los cristales de la ventana de mi cuarto, yo, tumbada sobre la cama, deseaba que la tormenta acabara y que los colores del arcoíris se dibujaran sobre el fondo del cielo gris. Mi madre, desde la puerta, solía decirme entonces que lo bueno se hacía esperar. «Lo bueno siempre tarda en llegar, cariño», decía su voz suave.

Aquella mañana de verano, llevaba cerca de dos horas sentada en la misma posición en uno de los asientos de plástico azul de la Terminal 1 del Aeropuerto de Barajas, esperando para montarme en un avión que ya superaba las tres horas de retraso y a la vez intentando con todas mis fuerzas resistir la golosa tentación de ponerme en pie, largarme del edificio por la salida de emergencia y coger un taxi para que nos dejara, a mí y a mi equipaje, de vuelta en casa.

Bonita estampa para ilustrar el inicio de mis más que merecidas vacaciones de verano. Pensé en las palabras de mi madre, las que de niña me reconfortaban durante los días de tormenta, las que me recordaban que lo bueno llegaría, «pero ten un poco de paciencia, Fidelia, hija». Aquella mañana también esperaba, llevaba horas esperando en el aeropuerto, una espera cansina que no sabía cómo iba a acabar. Porque aquella mañana yo no sabía qué era lo que había después de esa espera. Y, fuera lo que fuera, sospechaba que no sería nada bueno, nada que compensara todas aquellas horas de denso aburrimiento.

A mi izquierda, sentada en una posición altamente incómoda sobre otro asiento de plástico azul, una chica de cuerpo atlético y gesto delicado marcaba el ritmo de la música que salía de los auriculares de su ipod haciendo percusión con el tacón de sus sandalias color berenjena contra las relucientes baldosas del suelo. La chica del ipod lucía una melena leonina que le sobresalía por los dos lados de la cara y le bajaba hasta más allá de sus diminutas orejas. Sus rizos enzarzados delataban una permanente recién hecha y el color de su pelo, rubio ceniza, era claramente artificial. Los ojos de la chica eran de un azul cristalino, un color tan inusual que me pregunté si también sería postizo, igual que el de su cabellera. Su vestuario consistía en unos shorts de color rosa que dejaban buena parte de sus perfectas piernas al descubierto, y en una blusa blanca y semitransparente de estilo ibicenco que dejaba traslucir el estampado frutal de su ropa interior. Pronto me percaté de que buena parte de mis compañeros de viaje de sexo masculino tenían los ojos clavados en ella.

Las enormes pantallas de plasma que teníamos enfrente anunciaban que había un nuevo retraso para el vuelo BF37112 con destino a Edimburgo. La hora del despegue estaba ahora prevista para las dieciséis horas y veintisiete minutos. Cinco horas más tarde de lo que había marcado el horario inicial. Crucé los dedos de ambas manos y le rogué a alguna especie de divinidad celestial que fuera capaz de leer mentes que, por favor, el vuelo BF37112 con destino a Edimburgo fuera cancelado de una vez por todas.

A mi derecha, un chico de pelo corto y oscuro mascaba ruidosamente y sin parar un chicle de fresa ácida, con el que de vez en cuando formaba globos enormes que acababan indefectiblemente explotando, dejándole un rastro pegajoso en los labios y buena parte de la barbilla. El chico vestía una camiseta de manga corta de color verde con un logo en la parte frontal que no reconocí, y unos vaqueros raídos que se abrochaban unos veinte centímetros más abajo de lo que sería considerado propiamente estético. Sus pies estaban metidos dentro de unas aparatosas zapatillas deportivas de color amarillo chillón y desprendían un persistente y desagradable olor a humanidad, que, mezclado con el aroma del chicle de fresa ácida, podía resultar ser bastante nauseabundo.

—¿Quieres un chicle? —me preguntó el chico de repente, sacándose un paquete de chicles del bolsillo de sus vaqueros andrajosos y mirándome a la cara por primera vez. Tenía muchos granos alrededor de la nariz y las cejas increíblemente pobladas. Algo parecido a unas patillas le bajaba hasta la curva de la mandíbula. Los pequeños cortes que se extendían desde la barbilla hasta los pómulos dejaban claro que al chico todavía le temblaban las manos a la hora de afeitarse—. Sin azúcar. Primera calidad. El sabor a fresa ácida dura hasta cuatro horas y media. Lo mejor en chicles que te puedes encontrar hoy en día.

—No, gracias —respondí yo secamente. Me removí en mi asiento y volví a dirigir la mirada hacia la pantalla de plasma. El vuelo BF37112 con destino a Edimburgo estaba todavía previsto para las dieciséis y veintisiete minutos. Miré mi reloj de pulsera digital y todavía eran las trece y cuarenta y siete. Todavía dos horas y cuarenta minutos por delante. Entonces me di cuenta de que ya era prácticamente la hora de comer y yo no había probado bocado desde las ocho de la mañana, pero de todas formas mi estómago tampoco se quejaba.

A mi alrededor, decenas de cuerpos de chicas y chicos de más o menos mi edad continuaban esparcidos por el suelo de la terminal; algunos de ellos se levantaban de repente y se desperezaban, agitando sus brazos en el aire. Otros, como yo, permanecían sentados en sus asientos de plástico azul, donde llevaban postrados desde las diez de la mañana. Las ridículas mochilas rojas con la doble ese de Surreal Summers bordada en amarillo estaban por todas partes. Habría unas cuarenta. Una para cada uno de nosotros.

Surreal Summers era la agencia internacional que se encargaba de organizar viajes al extranjero para jóvenes de la que mi madre había oído hablar un fatídico sábado por la tarde en la peluquería de su hermana. En mi barrio, durante aquellos últimos años, parecía ser que la oportunidad de enviar a los hijos a cualquier lugar del mundo para estudiar inglés en verano era lo más original y moderno que unos padres podían ofrecer a sus retoños. Mi madre, al igual que muchas otras, había cometido el error de creer que su hija, por supuesto, no esperaba ni merecía ser menos que los demás. Y allí me encontraba yo. El más que temido jueves treinta de junio había llegado y, aunque pareciera mentira, mi madre había cumplido con su amenaza, poniéndome la maleta en la mano y la mochila en los hombros, y despidiéndose con un beso en la frente mientras me aseguraba que este iba a ser, con diferencia, uno de los mejores veranos de mi vida. Surreal Summers era, al parecer, lo que había al final de aquella larga espera en el aeropuerto, el destino del vuelo BF37112. Mi verano surrealista, según decían las letras de mi mochila.

Por descontado, aparte de su interés por mi progreso en el campo de las lenguas extranjeras, mi madre tenía otro motivo de mucho más peso para empujarme a esa especie de exilio veraniego. Porque ese iba a ser el verano en que mi padre iba a marcharse de casa, después de casi veinte años de matrimonio y convivencia con mi madre. Poniendo distancia de por medio, mi madre solo intentaba evitar que yo sufriera los daños colaterales del que sin duda iba a ser el verano más borrascoso de nuestro humilde y dulce hogar.

Será lo mejor para ti, hija. No vas a arrepentirte. Esas fueron las últimas palabras que me había dicho mi madre aquella misma mañana al decirme adiós.

Qué equivocadas pueden estar las madres a veces.

Pero ahora ya era demasiado tarde para compadecerse. Ahora ya era demasiado tarde para pensar en alternativas. En aquel preciso instante, mi padre probablemente ya habría dejados vacíos los cajones y su lado del armario, y yo me encontraba en el aeropuerto a punto de embarcarme en un vuelo rumbo a Escocia, rodeada de desconocidos con los que tendría que convivir durante las siguientes tres semanas y esperando a un avión que, tal vez en señal de malos augurios, había decidido venir a por nosotros cinco horas más tarde de lo que se esperaba en un principio.

Muchos de mis compañeros de viaje estaban hartos de esperar y no paraban de ir y venir, todo el rato de un lado para otro, mordiéndose las uñas, pegando fuertes suspiros, y algunos incluso tirándose de los pelos. Había entre ellos el típico que no sabía leer las horas en la pantalla de plasma y que cada dos por tres tenía que acercarse a uno de los monitores que nos acompañaban y preguntarle cuánto faltaba para que por fin pudiéramos largarnos. Esos eran los que más me ponían de los nervios. Se suponía que todos los que nos habíamos metido en esa aventura del curso de verano teníamos entre quince y dieciocho años, y que, a esas edades, se suponía que ya sabíamos comportarnos más o menos como personas adultas.

Suspiré por culpa del agotamiento. El viaje en el sentido estricto de la palabra todavía no había empezado y yo ya me sentía como si me hubiera pasado veinte días y veinte noches consecutivas sin descansar ni pegar ojo.

—¿Crees que va a llover en Inglaterra cuando lleguemos? —me preguntó el chico de mi derecha, el del chicle de fresa ácida sin azúcar pero de primera calidad. Al hacerme la pregunta, inclinó su cuerpo hacia mí y dejó caer su mano izquierda sobre mi brazo derecho. Su mano sudorosa y bronceada sobre mi brazo de piel pecosa y casi traslúcida. Me quedé mirando su mano sobre mi brazo y casi me pareció sentir que el excesivo calor que transmitían sus dedos se filtraba por los poros de mi pálida epidermis, algo que me incomodó en cantidad.

—No vamos a Inglaterra —repliqué, y en un brusco movimiento conseguí alejar mi brazo de su mano, recolocándome en mi asiento para oponer una distancia más o menos tolerable entre él y yo—. Vamos a Escocia. Edimburgo es la capital de Escocia. No es lo mismo Escocia que Inglaterra.

—Lo que sea —dijo él indudablemente molesto por algo, no logré averiguar si por el tono de sabelotodo de mi respuesta o por la brusquedad de mis movimientos a la hora de apartarme de él—. ¿Crees que va a llover?

—No lo sé. No tengo ni idea, pero creo que es bastante probable.

Me concentré en ignorar al chico y en mirar hacia otra dirección durante un par de minutos, tal vez así se daría cuenta de que yo no tenía ningún interés en mantener ningún tipo de conversación con él.

—¿Cómo te llamas? —me preguntó de repente Fresa Ácida. Parecía ser que al final no me había salido con la mía y eso me irritó. ¿Qué quería ese chico de mí? ¿Por qué se empeñaba tanto en hablarme? ¿Es que no se había dado cuenta? Yo no era la chica guapa del grupo, ni siquiera era la simpática, no había nada en mí que pudiera ser más o menos interesante a los ojos de cualquier interlocutor.

—Delia —murmuré entre dientes.

—Yo soy Raque. Bueno, en realidad me llamo Roque, pero todos mis colegas me llaman Raque porque siempre estoy hablando de tenis y jugando al tenis y eso. Por lo de las raquetas, ¿sabes? Incluso mi madre me llama Raque —Fresa Ácida se rio, todo dientes rosados y encías hinchadas, y me ofreció su mano sudorosa para que se la apretara. Acepté a regañadientes y noté como sus dedos estrujaban los míos en un apretón que duró unos diez segundos más de lo considerado cortés—. Me alegro de conocerte.

¿Se alegraba? ¿Por qué? Yo era la chica en la que nunca nadie debería fijarse. La chica de cuerpo desproporcionado, la de las piernas esqueléticas y los pechos ausentes. La de los pies grandes y las rodillas salidas. Mi cuerpo no tenía articulaciones, tenía ángulos rectos que salían disparados hacia todos los sentidos, dotándome de un aspecto francamente grotesco. Por no hablar de mi cara, que era demasiado redonda y demasiado pecosa. Ni de mis ojos, que eran de un marrón demasiado amarillento y de unas dimensiones demasiado grandes, tan grandes que me hacían parecer uno de esos personajes de manga japonés. Ni de mis dientes, que eran tan horriblemente gigantescos que, cuando en alguna rara ocasión me olvidaba de ellos y dejaba que se me escapara la risa, deformaban mi cara hasta convertirla en un surtido extra de teclas de piano.

Y finalmente, claro, no podía faltar la guinda del pastel. Lo que, por si todavía quedaba duda alguna, hacía que mi físico resultara de lo más patético que se podía encontrar sobre la capa de la tierra. Mi inconfundible e inigualable mata de pelo. Mi cascada ondeante de indomables mechones que coronaban mi cabeza y se iban por todos los lados desafiando por completo las reglas de la gravedad, y que, para colmo, eran ni más ni menos que de color rojo pimentón.

Yo ni siquiera llegaba a la categoría de chica del montón. ¿Por qué iba alguien a alegrarse de conocerme?

—¿Juegas al tenis, Dalia? —preguntó Fresa Ácida mientras su bola de chicle iba de un lado a otro de su boca. Estaba tan concentrada en intentar descifrar cómo era posible que una persona fuera capaz de articular frases enteras con semejante bola de chicle metiéndose por medio que ni siquiera me molesté en corregirle cuando se equivocó al pronunciar mi nombre.

—No —respondí yo secamente.

—¿Haces deporte? ¿Básquet o fútbol, quizás?

—No —volví a responder con un monosílabo.

—¿Te gustaría aprender a jugar al tenis? —insistió él—. ¿Eh, Dalia? ¿Qué te parece si yo te enseño a jugar al tenis?

—Me llamo Delia —me limité a decir, ignorando sus preguntas y observando los cambios que se producían en los horarios de la pantalla plana que teníamos enfrente.

—Perdón —fue todo lo que dijo Fresa Ácida. Y al fin, se calló.

Me dio la sensación de que aquella breve conversación había bastado para que Fresa Ácida, o Raque, como él había dicho que se llamaba, se llevara una clara impresión sobre quién era esa chica pelirroja que estaba sentada a su lado. Tenía que reconocerse que la tragedia de mi aspecto físico no era lo único que merecía una mención especial. Yo siempre había sido, además, la rara del grupo, y eso se me notaba a la legua. La que nunca hablaba con nadie porque no sabía de qué hablar. La que apenas sonreía por culpa de su dentadura colosal. La que nunca tenía gracia contando chistes. La que nunca le encontraba la gracia a los chistes de los demás. La última en la que, por descontado, se fijaría cualquier chico. Y eso solo si no tenía un televisor con el que entretenerse.

No es que me molestara todo lo que yo era. De ninguna manera. Hacía tiempo que me conocía muy bien y que había aprendido a aceptarme a mí misma. Lo que me molestaba era que de vez en cuando tenía que toparme con alguien que parecía no percatarse de mis especiales desencantos ni de mi evidente falta de atractivo, tanto en el aspecto físico como en el de la personalidad.

El teléfono móvil empezó a sonar dentro del bolsillo de mis pantalones piratas y eso me sacó de mis pensamientos y me dio una excusa para ignorar por completo al chico sentado a mi derecha. Es una lástima, pero tengo que confesar que esas eran las únicas alegrías que podía proporcionarme en aquellos momentos una llamada de mi madre. Porque, ¿quién iba a ser sino ella?

—Hola —respondí al teléfono en un tono neutro. No quería que nadie de mis alrededores supiera que, justo tres escasas horas después de despedirme de ella, mi madre ya estaba ansiosa por ponerse en contacto conmigo.

—Fidelia, ¿dónde estás? ¿Estás ya en el avión?

—Si estuviera en el avión, no habría podido contestar a tu llamada —le expliqué a mamá armándome de paciencia. A mi izquierda, la chica de la melena leonina y los ojos azules se había quitado los auriculares del ipod de las orejas. A mi derecha, Fresa Ácida le ofrecía un chicle a la chica de mi izquierda. La chica aceptó con una sonrisa. Se presentaron. Raque y Emma. Raque se levantó y besó a Emma en las mejillas. Raque volvió a sentarse a mi derecha. Mi madre me estaba diciendo algo al otro lado del teléfono. Yo no había estado escuchando muy atentamente pero ni siquiera me molesté en hacerle repetir lo que había dicho—. Todavía estamos en el aeropuerto, en Barajas —le comenté—. El avión tiene que salir dentro de un par de horas más o menos.

—¿Ya has comido algo, cariño? —me preguntó mi madre—. Debes de estar muriéndote de hambre. Tendría que haberte preparado un par de bocadillos para llevar. ¿Qué vas a comer?

Dichosos teléfonos móviles. Aparatitos indeseables que padres y madres metían en las mochilas y bolsillos de sus hijos para tenerlos controlados en cualquier momento. Yo había sido castigada con el mío hacía apenas unos meses y todavía no estaba acostumbrada a él. Era una de mis posesiones más odiadas; tal vez si hubiera tenido alguien a quien enviar mensajes de texto y hacer llamadas perdidas para dar las buenas noches lo hubiera recibido con más ilusión.

—No lo sé, mamá —solté de repente, con un tono de voz más bien subido. Mi madre me ponía más nerviosa de lo que ya estaba. Y entonces me di cuenta de lo que había dicho. Había soltado la palabra que no quería soltar. La palabra más prohibida de todas en aquel particular entorno. Había dicho «mamá».

Fresa Ácida me miró de reojo y, por la cara que puso, supe lo que estaba pensando: «la pelirroja solo es una cría». A mi derecha, la chica del pelo leonino clavó sus ojos azules en los míos y me dedicó una sonrisa cargada de algo parecido a la compasión. Genial: todavía no habíamos dejado el aeropuerto y yo ya les estaba dando pena a mis compañeros de viaje.

Me levanté de repente, dejé la mochila de Surreal Summers sobre el asiento en el que me había sentado y me alejé lo máximo posible de toda la aglomeración de mochilas rojas. Mi madre seguía hablando desde el otro lado del teléfono y yo de vez en cuando soltaba algún tipo de gruñido para que la pobre mujer creyera que la estaba escuchando. Sentía los ojos de los demás chicos y chicas clavados en mí. En un momento dado, estuve a punto de darle las gracias a mi madre por hacerme sentir la criatura más ridícula e infantil que había existido jamás en nuestro planeta, pero fui capaz de contener mi mal humor y no dije nada. En aquellos momentos, lo último que necesitaba mi madre era que su única hija fuera cruel con ella.

Dejé de caminar en círculo y dejé de escuchar las apresadas palabras de mi madre, que, al otro lado del teléfono, seguía recitando por enésima vez toda una lista de vanas advertencias de las que yo posiblemente me iba a olvidar por completo nada más poner los pies en Escocia. Entonces vi que alguien me miraba fijamente desde uno de los anchos cristales que separaban las salas de espera de la terminal. La chica del cristal tenía cara de pocos amigos. Su pelo flotaba alrededor de su cabeza como una llamarada enfurecida. Su camiseta de tirantes de color negro formaba arrugas desiguales a lo largo de su torso. Sus pantalones piratas, también negros, querían esconder sus raquíticas piernas pero no llegaban a disimular la desproporción de sus rodillas. Al menos, sus zapatillas deportivas Converse All Star de color rojo eran lo suficientemente altas para no dejar al descubierto el chiste de sus tobillos.

Patético y fiel reflejo de mí misma. ¿Quién eres? ¿Qué haces?, tenía ganas de gritarle a la chica del cristal. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué no te ha engullido la atmósfera aún? Simultáneamente a mi ataque de rabia y desconsuelo, mi madre todavía seguía con su asfixiante monólogo pero yo decidí que había llegado la hora del cambio y corto.

—Mamá —le dije—. Tengo que colgar. Están repartiendo bocadillos.

Ni siquiera le di tiempo para contestar. Pulsé el botón rojo del aparato, luego pulsé el botón de apagado y vi como la luz desaparecía de la pantalla y el chisme en cuestión se volvía un ser aburrido y sin vida. Volví a metérmelo en el bolsillo y me hice el firme propósito de mantenerlo en OFF tanto tiempo como me fuera posible. Acto seguido, suspiré y me armé de valor para volver a enfrentarme a mi inquietante realidad.

No había mentido a mi madre cuando le había dicho que estaban repartiendo bocadillos. Supuse que aquellos diminutos sándwiches eran cortesía de la compañía aérea, que llevaba horas haciéndonos esperar sin dar ningún tipo de explicación. Volví a mi asiento y esperé a que alguno de nuestros monitores llegara con las provisiones. Un bocadillo de pan de molde y una bolsa de patatas fritas para comer, y una lata de refresco o una botella de agua mineral para beber. Crucé los dedos para que hubiera bocadillos de queso. En aquellos tiempos, cruzaba los dedos por cualquier cosa.

Nos acompañaban tres monitores. Un chico y dos chicas. Una de las chicas parecía un poco más mayor que los otros dos. Se llamaba Ángela y era más bien bajita y llevaba su pelo castaño claro recogido en un moño con forma de ensaimada. Vestía vaqueros y una camiseta de manga corta de color marrón.

Tal vez era porque se dejaba dominar por un alto sentido de la responsabilidad, o tal vez porque era la primera vez que hacía esa clase de trabajo, pero el caso era que Ángela daba la sensación de estar incluso más nerviosa con la perspectiva de aquel viaje que gente paranoica como yo misma.

Luego estaba Cruz. Cruz tendría poco más de veinte años, veintidós o veintitrés quizá. Era mucho más alta que Ángela y estaba mucho más delgada. Tenía el pelo largo y rubio y le caía sobre los hombros, formando ribetes en su espalda desnuda. Vestía una camiseta de tirantes azul y llevaba la parte superior del biquini debajo de ella. Su falda, tan corta que mostraba casi la totalidad de sus piernas bronceadas, había suscitado ciertos comentarios de mal gusto entre algunos de los chicos. Cruz iba de un lado para otro y siempre sonreía; supuse que en el cursillo para convertirse en monitora de verano le explicaron que tenía que pasarse el rato con la sonrisa en los labios.

El tercero del clan de los monitores era Tristán. Tristán era sin duda el más joven de los tres y no aparentaba tener mucha más edad que algunos de los chicos que estaban a su cargo, tendría unos veinte años más o menos. Se había pasado la mañana llevando gafas de sol y hablando con la mayoría de las chicas. Bueno, más bien eran las chicas las que hablaban con él. Su sonrisa permanente era casi tan exasperante como la de Cruz, aunque parecía un poco más sincera. Creo que era el único de los monitores que se lo estaba pasando realmente bien, el único que no hacía ese trabajo solo para poder disfrutar de unas vacaciones pagadas. Su pelo, de color castaño oscuro y minuciosamente desordenado, parecía no haber conocido nunca los beneficios del peine y el cepillo. Como complemento adicional, una especie de tupé inclinado hacia la izquierda se elevaba hasta cuatro centímetros por encima de su frente. Tristán llevaba puesta una camiseta de manga corta de color blanco que contrastaba con el color bronceado de la piel de sus brazos, y unos vaqueros azules desgastados que parecían salidos de una peli de los setenta. En los pies llevaba un calzado que me resultó demasiado familiar: unas zapatillas Converse All Star de color rojo.

Miré hacia abajo. Mis pies. Mis zapatillas. Eran las mismas zapatillas que llevaba mi monitor. Mis zapatillas Converse favoritas. No sé por qué razón eso me incomodó, pero la verdad era que en aquel momento deseé con todas mis fuerzas haber dejado mis adoradas Converse rojas en el fondo de mi armario.

Levanté la vista y vi que Tristán se había sacado las gafas de sol por primera vez en toda la mañana. Estaba limpiando cuidadosamente uno de los cristales con la tela de algodón de su camiseta.

—¿Está cañón, eh?

Inmediatamente dejé de observar a mi monitor y dirigí la mirada hacia mi izquierda. Emma, la chica sentada a mi lado, me miraba con cara de complicidad. Incluso creí que me había guiñado un ojo. Su sonrisa de labios carnosos e intensamente rojos se ensanchó mientras esperaba mi respuesta. Por descontado, dado a lo inapropiado de su comentario, ni siquiera me molesté en contestar.

Pronto noté que mis mejillas se encendían y me enfurecí. Estaba furiosa con la chica por haber hecho suposiciones absurdas cuando ni siquiera me conocía, pero aún estaba más enojada conmigo misma por ser tan inepta a la hora de controlar esas malditas reacciones, tan involuntarias como inoportunas.

Para colmo, ahora Tristán se acercaba a nosotras con los bocadillos.

La chica de mi lado tardó unos tres cuartos de hora para decidir qué bocadillo le apetecía tomar. Al final, se decantó por el de pollo con lechuga, y cuando Tristán se lo ofreció, la chica le rozó la mano de forma bastante descarada y le dio las gracias con una ridícula sonrisa llena de dientes y carmín.

No quedaban bocadillos de queso, así que tuve que conformarme con uno de atún y mayonesa. Tristán me puso las tres cosas en las manos, el bocadillo, la bolsa de patatas fritas y una botella de agua. Le di las gracias y empecé a desenvolver el bocata.

—¿Todo bien? —oí que preguntaba él, su voz grave pero amistosa.

Al principio no supe si esa pregunta iba dirigida a mí, pero al levantar la vista me encontré con sus ojos verdes mirándome fijamente. No había vuelto a ponerse las gafas de sol, ahora las tenía colocadas en lo alto de su cabeza, escondidas tras su insólito tupé. Sus mandíbulas, cubiertas por una barba incipiente que se extendía hasta la nuez, eran firmes y se torcían en un ángulo bastante prominente, dándole a su rostro un inesperado toque de agresividad que era automáticamente contrarrestado por la espontánea sonrisa que ahora formaban sus labios entreabiertos.

—Claro —repliqué yo. Nada más lejos de la pura verdad, no hacía falta decirlo, pero conseguí que mi voz sonara más o menos convincente, y que el monitor me dejara en paz.

Tristán y su sonrisa se alejaron para continuar repartiendo provisiones a otra parte. Mientras se alejaba, uno de los bocatas que llevaba en las manos se le cayó al suelo y al mismo tiempo tres chicas se levantaron de sus sillas para ir a recogerlo por él. A mi lado, la chica del pelo rizado y los ojos azules también había empezado a ponerse en pie, aunque desistió en su empresa al darse cuenta de que sus rivales llegarían antes al objetivo. Volvió a sentarse con resignación, y, después de un suspiro exagerado, soltó otro de sus comentarios tan fuera de lugar:

—Parece que todas hemos encontrado a nuestro príncipe azul en este curso de verano, ¿no crees?

La miré fijamente, sin comprender, mostrándole una cara de póquer que poco a poco iba convirtiéndose en cara de asco. No tuve que darle muchas vueltas a sus palabras para saber de qué o de quién estaba hablando. La chica ahora tenía los ojos clavados en algún punto de la anatomía dorsal de nuestro monitor.

—Habla por ti, bonita —susurré entre dientes. La chica fingió no haberme oído y siguió con la mirada perdida. «Lunática», me dije.

Decidí concentrarme en lo que tenía entre manos y olvidarme por completo de todo lo demás. Le quité el envoltorio de plástico a mi bocadillo de atún y empecé a pegarle pequeños mordiscos. No tenía mucho apetito pero me obligué a comer. A mi lado, la chica del pelo rizado, todavía inmersa en sus alucinaciones, ya había terminado con el bocata de pollo y estaba atacando vehementemente la bolsa de patatas fritas.

Horas más tarde, la más inaudita de las pesadillas se materializaba ante mí en forma de aparato volador.

La primera sensación fue sin duda de claustrofobia.

Luego vino el pánico, y unos minutos después, la locura.

Mi reloj de pulsera digital marcaba las dieciséis treinta. Después de más de cinco horas esperando sin justificación, habíamos sido llamados para embarcar en el dichoso avión. Era la primera vez que me montaba en uno de esos artefactos y lo único que quería hacer en aquellos instantes era gritar y echarme a correr hacia la puerta de salida. Ese aparato parecía tener más años que mi abuela y sus reducidas medidas hacían que la sensación de ahogo fuera cada vez más insoportable. Sinceramente, incluso en mis peores pesadillas me lo había imaginado más suntuoso, más imponente. Pero era solo un trasto viejo. El techo era demasiado bajo y el pasillo demasiado estrecho. En ambos lados del pasillo había incontables hileras de tres asientos cada una; asientos apretados uno contra el otro, de color azul marino, que lucían manchas disimuladas y emanaban un olor de origen dudoso. Mis aparatosas piernas no cabían en el mínimo espacio que había entre mi asiento y el del pasajero que se sentaba delante de mí. Sentado a mi lado, había un chico con coleta y piercings por todas partes, cuyas piernas quilométricas ahora luchaban, al igual que las mías, para hacerse un sitio en el reducido espacio que nos habían asignado. El chico debió de percatarse de mi mirada clavada en él y se dio la vuelta para hablarme.

—¿Qué tienes? ¿Quince? —fue lo primero que me preguntó. Al principio no entendí su pregunta. Creí que lo normal era que me preguntaran por mi nombre o por mi ciudad de procedencia, pero aquel chico me había preguntaba si tenía quince. ¿A qué se refería? ¿A los quilos de mi equipaje? ¿A los libros de mi mochila? ¿A los lápices que había en mi estuche?

Pronto lo comprendí. Lo que el chico sentado a mi lado me estaba preguntando era mi edad.

—Dieciséis —respondí tan pronto como hube comprendido lo que se me preguntaba—. Voy a cumplir los diecisiete en julio.

El chico se limitó a asentir con la cabeza y a mirarme desde lo alto de mi cabeza hasta mi cintura, prestando especial atención a mi aburrida y gastada camiseta de tirantes de color negro. Dirigí la vista hacia abajo y comprobé que no hubiera ninguna mancha en mi atuendo. Al volver a levantar la mirada, el chico había dejado de analizarme y se disponía a colocarse los auriculares de su MP4 en las orejas. Me fijé entonces en su camiseta. Era una camiseta roja de algodón en la que aparecía ni más ni menos que una fotografía suya con un nombre debajo: Carlos. Me dije que a mí jamás se me ocurriría llevar una camiseta con mi nombre, y mucho menos con una foto de mi cara. Pero, claro estaba, yo nunca había tenido lo que se dice mucha seguridad en mí misma.

—El avión es un palo —el chico llamado Carlos volvió a hablar. Ahora llevaba puestos los auriculares de su MP4 y pronunciaba sus palabras con un tono de voz exageradamente alto a mi parecer—. ¿Te mola la música? —dijo ahora el chico, sacándose uno de los auriculares del oído y volviendo a mirarme de arriba abajo con su inquietante mirada—. ¿Cuál es tu rollo? ¿Te gusta el indie rock?

—¿Indirrok? —pregunté yo atónita. No tenía ni idea de lo que me estaba hablando aquel chico. Supuse que tal vez era un grupo de música o un cantante extranjero del que yo jamás había oído hablar en los pasillos de mi instituto, cosa que tampoco era extraña debido a mi actitud, tan pasiva que rozaba con lo zombi.

—Toma, escucha un rato —ahora el chico alargó el brazo e hizo ademán de que yo me pusiera el auricular.

Me quedé inmóvil en mi asiento. Aquel chico al que apenas conocía pretendía que yo me pusiera el auricular de su MP4 en el oído. Bueno, estaba claro que él tampoco me conocía a mí. Una de las cosas que yo más detestaba de los seres humanos era la insufrible tendencia que tenían algunos al contacto físico. Por nada del mundo me iba a poner en mis oídos algo que pertenecía a oídos ajenos.

—No, gracias. Déjalo —le dije al chico, manteniendo las distancias y dejándole a él plantado con el auricular todavía apuntando en mi dirección.

—¿Qué eres? ¿Autista? —fue lo único que me dijo, tal vez dolido por mi rechazo. El chico volvió a ponerse el auricular en el oído para escuchar a su Indirrok o lo que fuera, y me dejó en paz de una vez.

Me removí en el asiento, molesta con básicamente todo y todos los que me rodeaban, y me dispuse a observar lo que pasaba en el exterior, en la pista de despegue, ahora casi vacía del todo. Me había tocado empotrarme al lado de la diminuta ventana, y a través de ella también podía ver los enormes y sucios tubos que había debajo de las alas del aparato y que escupían sin parar un humo negro cegador.

Lo peor de todo era el ruido. Los chillidos histéricos de mis compañeros de viaje se mezclaban con el ronquido ensordecedor que procedía de algún lugar de la máquina, probablemente de alguno de los motores que se encontraba precisamente bajo mi asiento.

Las azafatas de vuelo, con uniformes de color azul y naranja, se movían de un lado para otro, cargando con maletas y pasaportes, sonriendo a todo el mundo e irradiando un halo de tranquilidad exasperante, como si lo de montarse en un aparato volador y poner tu vida a su merced fuera la cosa más natural del mundo para ellas.

Entonces vinieron todas esas indicaciones absurdas sobre qué hacer en caso de accidente. Observé cómo un par de azafatas gesticulaban de forma exagerada mientras un altavoz daba instrucciones sobre cómo inflar los chalecos salvavidas que tenían que servirnos de algo si por desgracia nos caíamos al mar. Me llamaba mucho la atención que el personal de la aerolínea se tomara tanto tiempo y tantas molestias con las medidas de precaución y las normas de seguridad, como si tuviéramos alguna posibilidad de sobrevivir si se daba la circunstancia de que el aparato decidiera caer en picado.

Cuando llegó la hora, me agarré a los brazos de mi asiento hasta que los nudillos de mis dedos se volvieron blancos. El aparato se puso en marcha y empezó a rodar por la pista de despegue como un bólido desenfrenado. Mi corazón estaba llevando a cabo su propia carrera a contrarreloj dentro de mi pecho. Mis oídos quedaron tapados por algo semejante a una pared de cemento. Mi cerebro se encogía y se agrandaba según le venía en gana. Mi cabeza estaba a punto de estallar. El dolor era insoportable. A mi alrededor, mis compañeros charlaban, contaban chistes, se reían, hacían sudokus y escuchaban música. Ninguno de ellos parecía darse cuenta de que su mundo estaba a punto de llegar a su fin. Nadie me había hablado de eso. Eso era el Apocalipsis. Nadie me había dicho que aquel verano, que tenía que ser uno de los mejores de mi vida, yo ni siquiera llegaría a Edimburgo. Porque yo iba a quedarme en el camino; si no era por culpa del artefacto, sería por culpa de un ataque al corazón.

Cerré los ojos y por mi mente pasaron múltiples imágenes de cierta relevancia. Mi vida en un instante. Mamá dándome la mano el día de mi primera comunión. Vestido blanco y corona de flores. Yo llorando porque no quiero salir en la foto disfrazada de novia. «Eres una princesa», dice mamá. Mi fiesta de cumpleaños. Doce velas en el pastel. Mis primos alrededor de la mesa. Las nueve de la noche y papá todavía sin aparecer. «Vamos a empezar sin él», decide mamá. El instituto. Nadie con quien hablar. Mi clase de primero de bachillerato. Los profesores que mejor me caen. Y los que no puedo soportar. Verano en casa de mis tíos. La playa. Mi bicicleta. Otra vez soy pequeña. Dos coletas sobresaliendo a ambos lados de mi cabeza. Mi pelo rojo. Mamá y yo en una foto, papá no está. Otra vez soy mayor. «Papá y yo vamos a separarnos», dice mamá. Mi estómago da un vuelco. Es Navidad y mamá y yo lo celebramos. Papá no está. Papá está con otra mujer. En otra casa. En otro mundo.

Volví a abrir los ojos de repente y me hundí en mi asiento, aterrada, comprendiendo de golpe lo que me estaba sucediendo. Eso era lo que pasaba cuando ibas a morir, que tu vida iba transcurriendo delante de tus ojos como un álbum de fotos que en realidad nunca fueron tomadas por ningún objetivo.

Apoyé mi cabeza contra el respaldo con fuerza. Con una furia sobrenatural. Mi cuello se giró sin querer y entonces me di cuenta de que el mundo se había hecho pequeño, diminuto. Mis compañeros de viaje y yo éramos gigantes metidos dentro del avión pero, al otro lado de la ventana, el planeta encogía cada vez más. Las casas encogían, los campos encogían, y las ciudades, y las carreteras, y las montañas y los ríos. Solo el horizonte continuaba siendo inmenso. Y entonces me di cuenta de que ya no estábamos en el suelo.

Estábamos en el aire. Volando.

De pronto lo perdí todo de vista. El mundo al otro lado de la ventana y el microcosmos en el que yo ahora me encontraba prisionera. Mis ojos se nublaron y mi cuerpo perdió todo su peso. De repente yo ya no estaba allí.

Mis compañeros de viaje probablemente creyeron que me había quedado dormida como un tronco, pero, por supuesto, lo que me pasó fue que me desmayé de la forma más tonta que se pueda imaginar.

Edimburgo

Cuando desperté de mi sueño letárgico, tenía una idea muy vaga de dónde me encontraba. Empecé a recordar algunas cosas. El dolor de cabeza, el dolor en los oídos, mi corazón a mil por hora, la sensación de ahogo, la total certeza de que íbamos a morir.

Me encontraba dentro de un avión y lo que me había despertado había sido sin duda el fuerte impacto de las ruedas del aparato contra el asfalto de la pista de aterrizaje del Edinburgh Airport. La repentina pero esperada colisión provocó risas y aplausos entre algunos de mis compañeros de viaje. A mi lado, el chico de la coleta y los piercings también aplaudía.

—Bienvenida a Escocia, Bella Durmiente —me dijo él, disparándome un brusco codazo en las costillas—. Ya estamos en Edimburgo.

Miré por la pequeña ventana y descubrí que, en el exterior, el cielo había oscurecido, dejando paso a la luz tenue del atardecer. El aparato se deslizaba por la pista a la velocidad del rayo y una sensación de déjà vu se apoderó de mí. Era lo mismo que en el Aeropuerto de Barajas, la única diferencia era que ahora el avión disminuía su velocidad en vez de acelerarla. Mi corazón volvía a latir con normalidad. Aunque lo más sorprendente de todo era que siguiera latiendo.

Una vez el avión se detuvo por completo, todo el mundo se desabrochó los cinturones y se puso en pie, y nuestros tres monitores se apresuraron a hacer llamadas, a sacar mapas, pasaportes y otros documentos de sus mochilas, y a contar tantas cabezas como nombres aparecían en su listado de alumnos.

En el Edinburgh Airport, esperamos durante unos tres cuartos de hora a que nuestro equipaje saliera por la cinta corredera. En aquellos tres cuartos de hora de espera, me di cuenta de que en nuestra bandada de mochilas rojas de Surreal Summers, se habían formado ya algunos subgrupos. Delante de mí, había un cuarteto de chicas que cuchicheaban, que reían escandalosamente y que se hacían fotos con sus cámaras digitales. Un par de chicos a mis espaldas ojeaban una revista de videojuegos. Otro grupo de chicos, eran unos cinco, estaban intentando algunos pasos torpes de breakdance en medio de la sala donde nos encontrábamos. En el rincón, había media docena de chicas que acababan de presentarse y se daban besos en las mejillas las unas a las otras.

Solo quedábamos unos tres o cuatro solitarios, los que nos manteníamos más o menos alejados de todo el barullo y seguíamos sin entablar conversación con nadie. Para mi sorpresa, descubrí que la chica rubia de pelo rizado que se había pasado cinco horas sentada a mi lado en el Aeropuerto de Barajas formaba parte de esa categoría de insociables.

De pronto, la cinta corredera empezó a girar y, cuando llegó mi turno, me esforcé en hacerme con mi maleta, tarea que me resultó bastante complicada.

Cuando todos tuvimos nuestro equipaje respectivo en la mano, nos pusimos en marcha para salir del edificio del aeropuerto. Las dos monitoras, Cruz y Ángela, encabezaban la desfilada de adolescentes alocados y bultos con ruedas. Mientras, Tristán, el monitor, se mantenía al final de la cola y se ocupaba de que ninguno de mis compañeros de viaje se extraviara.

Desde el Edinburgh Airport, tomamos un autobús que iba a dejarnos cerca del centro de la ciudad. El trayecto duró una hora aproximadamente y nos bajamos en un lugar llamado Haymarket Station. Desde ahí cogimos un autocar expresamente contratado para nosotros que nos iba a dejar justo enfrente de la residencia donde íbamos a convivir durante las siguientes cuatro semanas. Cruzamos la ciudad a paso de tortuga. Morrison Street, Lothian Road, Fountainbridge, Tollcross, Melville Drive, Southside, St Leonards y un largo etcétera. Nombres de calles, de plazas, de barrios y de avenidas de los que yo jamás había oído hablar y que ahora, de forma súbita y forzada, parecía que iban a convertirse en parte de mi existencia. Edificios hostiles, prominentes y oscuros se elevaban a ambos lados de las calles, parques de vegetación frondosa escondían sombras y movimientos furtivos, pequeños bares que hacían esquina emitían toda clase de ruidos que escapaban por las puertas entreabiertas.

Música, voces, risas y gritos. Pero, sobre todo, oscuridad.

Resultaba que Edimburgo era eso. Una ciudad que tenía un aspecto bastante tétrico a esas horas del atardecer. Una ciudad totalmente apropiada para rodar las escenas al aire libre de una película de terror con muchos crímenes y mucho misterio. Una ciudad fría y húmeda a pesar de estar a las puertas del mes de julio. Una ciudad llena de contrastes. Arquitectura ostentosa, recargada e imponente de algunos siglos atrás, pero también pequeños pubs musicales llenos vida y de gente corriente que se divertía y charlaba y se reía mientras iba entrando y saliendo de los locales. Avenidas estrechas y silenciosas, pero también plazas abiertas y llenas de bullicio. Anchas carreteras que contrastaban con los extensos parques, que más que parques podrían ser llamados bosques.

Asfalto mojado por la lluvia reciente, edificios gigantescos, sombras en cada rincón. Edimburgo, a primera vista, me pareció la ciudad de las tinieblas. Por descontado, la sensación de pez fuera del agua se multiplicó por mil.

Llegamos al distrito de Newington y de ahí el autocar se introdujo por una avenida ancha bordeada por altos cipreses, que iba a llevarnos a la residencia. Me concentré en mirar hacia donde todos los dedos de mis compañeros apuntaban y en seguida vi el enorme cartel con letras mayúsculas de color verde oscuro que anunciaban solemnemente que estábamos a punto de llegar al Èideann College, un centro de estudios superiores con residencia incluida para sus estudiantes, construido en la segunda mitad del siglo veinte y situado a las afueras de la ciudad de Edimburgo.

El autocar estacionó frente al ancho portal de la entrada. Nos bajamos uno tras otro por las estrechas escaleras del vehículo, nos apresuramos a recoger nuestro equipaje de la panza del vehículo y esperamos delante del portal a que alguien viniera a por nosotros.

Mi reloj digital marcaba las veintidós y un minuto, y, aunque todavía no era completamente de noche, el cielo estaba teñido por un color grisáceo muy denso y oscuro. La iluminación del lugar era escasa, solo un par de farolas de luz anaranjada iluminaban la entrada del recinto del Èideann College. Desde fuera, a través de los barrotes de la puerta de hierro, se podía divisar un amplio jardín, también escasamente iluminado por algunos focos estratégicamente colocados, repleto de plantas de diferentes clases y con algún que otro banco de madera esparcido por el césped verde y empapado.

Esperamos durante cinco minutos, hasta que un par de monitores que bajaban por el otro lado de la puerta se acercaron a nosotros con las llaves en la mano para dejarnos entrar.

Los monitores escoceses abrieron la verja y se presentaron. Se llamaban Liz y Andrew y, aunque su tono de voz era cálido y jovial, la velocidad que tomaban sus palabras era excesiva y te descolocaba. Mi inglés siempre había sido de notable alto pero ahora me resultaba del todo imposible entender ni una sola frase de lo que nos decían aquel par de escoceses.

—No entendemos nada de lo que nos dicen, Ángela —dijo por fin uno de mis compañeros, un chico que lucía pelo pincho y ortodoncias. Varios chicos y chicas se rieron al unísono ante aquel comentario. Una especie de risa colectiva que denotaba más nerviosismo que humor. Ángela se limitó a no decir nada, pero Tristán intentó tranquilizarnos con una sonrisa y nos anunció que, por ser la primera noche y como algo excepcional, nos traduciría lo que los monitores escoceses decían.

Mientras hablaban, Liz y Andrew nos indicaron el camino para llegar a la zona residencial, donde estaba el edificio de los comedores y las habitaciones para los estudiantes. Me apresuré a seguir el paso del grupo, arrastrando la maleta con mi mano derecha, y me coloqué cerca de una chica de pelo largo y oscuro que escuchaba con atención la traducción instantánea que hacía Tristán de las palabras de los escoceses.

Miraba a mi alrededor y solo había jardín y más jardín. Todo era de un color verde brillante, luminoso, causado por el reflejo de los focos al chocar contra el largo y abundante césped. Más allá del césped, en medio de la oscuridad, se podían divisar algunos edificios, construcciones rectangulares de ladrillo rojizo que habían oscurecido con el paso de los años y que ahora se confundían con la negrura de la noche. Según nos tradujo Tristán, aquellos edificios más alejados eran los que albergaban las aulas donde se daba clase durante el curso y que ahora, en verano, iban a servir para llevar a cabo nuestras clases de inglés matutinas.

La chica que andaba a mi lado resbaló y se dio de bruces contra el suelo. Detrás de nosotras, un grupo de chicos empezó a pegar bufidos y a reírse. Solté mi maleta y ayudé a la chica a levantarse. Mientras lo hacía, la oí murmurar algo para sí misma.

—Gracias —balbuceó la chica una vez recompuesta. Me miró durante unos segundos. Llevaba ortodoncias y el pelo le caía en tirabuzones sobre los hombros.

—No hay de qué —repliqué.

—¿Te has hecho daño, Raquel? —preguntó otra voz. De pronto, Tristán estaba al lado de la chica, haciéndose cargo de su maleta y echándole un vistazo al pequeño corte que se le había abierto en el codo.

—No, estoy bien. Gracias —respondió la chica en una especie de tartamudeo. Tristán seguía inspeccionando su codo y me fijé en que a la chica se le había puesto piel de gallina. Quería pensar que era por culpa del frío de la noche, pero probablemente era por culpa del tacto de los dedos de Tristán sobre su brazo. Otra de las reacciones incomprensibles que el monitor causaba entre mis compañeras de viaje. Puse los ojos en blanco y seguí caminando.

Después de arrastrar las maletas durante unos minutos, por fin llegamos al pabellón residencial, un bloque de cuatro plantas con forma de ele, con anchos ventanales y con mucha luz que salía de ellos. En alguna parte, alguien celebraba una fiesta o algo por el estilo. El bajo contundente de una melodía que me resultaba familiar retronaba contra las paredes del primer o del segundo piso. Se oían voces que reían y pegaban gritos en un idioma incomprensible. Pies que corrían de un lado para otro. Rostros extraños en las ventanas. Y en el ambiente, un aire demasiado festivo que me incomodaba de forma inexplicable.

Los monitores escoceses hicieron caso omiso al evidente descontrol que reinaba en el edificio y nos invitaron a pasar al hall de la residencia. Nos apiñamos dentro de la sala, que resultó ser un lugar espacioso y lleno de luz, con una decena de cabinas telefónicas de prepago, bancos para sentarse, paredes recubiertas de carteles llenos de colores que anunciaban fiestas y actividades de todo tipo, y escaleras y ascensores que llevaban a las plantas superiores.

Liz y Andrew nos informaron de que en aquellas horas el comedor ya estaba cerrado y que, por lo tanto, tendríamos que conformarnos con comer un sándwich y una fruta para cenar, alimentos que íbamos a encontrar en nuestras respectivas habitaciones. Me sentí inmensamente aliviada ante esa noticia, ya que lo único que tenía ganas de hacer era esconderme bajo el refugio de las sábanas y olvidarme aunque fuera por unas horas de todos los desconocidos que me rodeaban.

El problema era que las habitaciones eran dobles, no individuales como yo había esperado, y que, por lo tanto, tendría que compartirla con otra persona. Los tres monitores decidieron que la mejor manera de formar las parejas para el reparto de habitaciones era siguiendo el orden alfabético y así nos lo anunció Ángela, que llevaba consigo el largo listado de nombres.

—¿Puedo compartir habitación con una chica? —preguntó un chico de pelo largo y aspecto desaliñado.

—Nada de eso —replicó Ángela con una sonrisa afable—. Seguiremos el orden alfabético, pero también vamos a seguir la fórmula de chicos con chicos y chicas con chicas, ¿de acuerdo?

Empezaron a oírse varios gritos y silbidos de disconformidad a lo largo de todo el hall, a lo cual los monitores respondieron con sonrisas incómodas y con palabras conciliadoras que intentaban devolver el silencio a la sala.

Me pregunté con quién me tocaría compartir habitación, quién tendría una L o una M en su apellido. No tardé en descubrirlo.

—Fidelia Luján —dijo la voz firme de Ángela—, y Emma Marcos.

Pronto la vi que me hacía gestos con la mano. Emma. La chica rubia de la melena leonina, esa especie de top model que se había sentado a mi lado en la terminal de Barajas y que hasta entonces había parecido ser un alma solitaria como yo. Ahora me sonreía a lo lejos y me hacía ademán para que me acercara a ella y a sus nuevas amistades, un par de chicas con un exceso de maquillaje que era compensado por la escasez de la tela de sus faldas. Quise leer la expresión de la que iba a ser mi compañera de habitación, saber qué sentía al verme a mí como compañera suya, pero fui incapaz de descifrar nada detrás de aquella sonrisa abierta e invitadora.

Me acerqué a ellas.

—Parece que vamos a ser compañeras —me dijo la chica llamada Emma en cuanto llegué hasta donde estaban—. Encantada de conocerte, Fidelia.

—Igualmente —logré articular—. Aunque es Delia.

—¿Cómo dices? —preguntó ella con desconcierto.

—Llámame Delia —repetí yo—. Lo prefiero así, si no te importa.

—Delia, claro —asintió ella—. Sin duda, suena mucho mejor.

Me quedé mirándola sin decir nada durante una fracción de segundo, diciéndome a mí misma que probablemente ese estado de las cosas era un fastidio para ella. Porque Emma era la clase de chica que caía bien a todo el mundo, ella era la clase de chica atractiva, simpática, risueña, que llamaba la atención tanto de los chicos como de las chicas, la clase de chica a la que le hubiera encantado dar con una compañera alegre y sofisticada como ella, alguien con quien pasárselo bien y compartir confidencias.

Yo no era esa clase de chica, yo era todo lo contrario. Pero así eran las cosas, la posición alfabética de nuestros apellidos nos había unido y no había nada que pudiéramos hacer para cambiarlo.

La chica me sonrió. Yo, por cortesía, le devolví la sonrisa.

Una vez estuvimos todos emparejados, se nos empezó a distribuir en habitaciones. La habitación de Emma y mía se encontraba en el segundo piso y era la número 209. Mientras avanzábamos por los pasillos de la residencia, Emma caminaba a mi lado llevando una sonrisa permanente en los labios y de vez en cuando se giraba para mirarme y para decirme algo así como:

—Vamos a pasarlo bien, Delia, ya lo verás.

Ante esa clase de afirmación, yo no sabía muy bien qué replicar, la verdad.

Cuando llegamos a la 209, nos despedimos de los monitores y de nuestros compañeros, y nos metimos en la habitación con nuestras maletas.

En el cuarto había un par de camas, cubiertas con edredones de cuadros de colores vivos, y separadas por una mesilla de noche llena de cajones. Encima de la mesilla había una lámpara pequeña que daba mucha luz. Había otra lámpara sobre el amplísimo escritorio, que se encontraba en el lado opuesto a las camas. Sobre el escritorio, había también un par de bolsas de papel marrón que contenían nuestra cena. El enorme ventanal se encontraba sobre los cabezales de nuestras camas y tenía unas bonitas vistas al jardín; el único inconveniente era que no había cortinas ni persianas ni nada que pudiera impedir que la luz exterior se colara dentro del cuarto. Cerca de una de las camas había un armario ropero de dimensiones exageradas y, frente a él, había una puerta que daba al cuarto de baño interior. Emma y yo nos dispusimos a inspeccionar la ducha, el inodoro y el lavamanos, y había que reconocer que todo el conjunto mereció nuestra aprobación.

—Esto es genial —gritó Emma con un tono de voz que dejaba muy claro su estado de agitación. Yo asentí en silencio, bastante de acuerdo con ella. La habitación, aunque tuviera que compartirla, era excepcional.

—¿Qué tal si cenamos? —dijo Emma, dirigiéndose hacia el escritorio para coger las bolsas de papel con nuestra cena.

Nos sentamos cada una en una cama y empezamos a comer en silencio. Emma daba la sensación de ser una chica bastante silenciosa, como yo. Aunque la verdad era que tampoco había mucho que decir. No nos conocíamos de nada.

—¿De qué hablaste con Carlos? —dijo de pronto mi compañera, rompiendo el silencio y desconcertándome con su pregunta.

—¿Qué?

—Os he visto. En el avión —aclaró ella—. ¿De qué habéis hablado?

Pronto comprendí de qué, o mejor dicho, de quién, Emma me estaba hablando. Carlos era el chico de los piercings que se había sentado a mi lado en el aparato volador. El que me había tomado por una quinceañera autista.

—De música —repliqué. Quería explicarle a Emma que en realidad no habíamos hablado de nada, que pronto nos habíamos aburrido el uno del otro, pero me pareció que dar respuestas más precisas sería una forma rápida de acabar con aquella conversación que iba a demorar la hora de irme a la cama.

—¿De música?

—Sí, de música —repetí, haciendo un poco de memoria. Aquel breve intercambio de palabras había tenido lugar antes de coger el avión, que era lo mismo que decir en otro país, en otro ambiente, otra órbita. Prácticamente ni lo recordaba ya—. Me ha estado hablando de su grupo favorito.

—¿Ah, sí? —se interesó Emma—. ¿Y cuál es?

Me hundí en el colchón. Quería que aquella conversación acabara cuanto antes, no me había dado cuenta hasta entonces de que Emma estaba muy interesada en Carlos y que iba a alargarla hasta agotar el más mínimo detalle que tuviera que ver con él.

—No lo recuerdo muy bien —confesé—. Es un nombre raro que no me suena de nada. Algo así como Indirrok.

—¿Indie rock? —preguntó ella, ahora riéndose con ganas—. ¿Te ha dicho indie rock? Delia, eso no es un grupo. Eso es un estilo de música.

—¿Ah, sí? —fue todo lo que pude decir. Estaba rendida de sueño y me sentía confusa por todo lo que me rodeaba. No creía tener fuerzas para continuar con aquella charla que no me interesaba lo más mínimo.

—¿En serio no has oído nunca hablar del rock independiente? ¿O vas de original?

—No, creo que no. Ni he oído hablar de ese tipo de música ni voy de original.

—Eres increíble —se rio—. ¿Qué música tienes tú en tu ipod?

Emma ya se había puesto en pie y se dirigía hacia donde estaban mis cosas. Empezó a hurgar en ellas sin ni siquiera pedir permiso.

—Oye, déjalo —le dije, tajante—. Además, no vas a encontrar nada. No tengo ipod ni nada de eso.

Ahora Emma había dejado de hurgar con sus dedos febriles, pero, por otro lado, me miraba con unos ojos escrutadores que me incomodaban.

—¿Eso también va en serio? —preguntó ahora mientras elevaba las cejas.

—Voy a por mi manzana —fue todo lo que le respondí. Me levanté de la cama y decidí ignorar a mi compañera y a sus incesantes preguntas.

—¿De qué planeta eres? —me preguntó ella entre risas al cabo de unos segundos, cuando ya se había vuelto a sentar en su cama.

Me limité a no contestar. Me comí la manzana en silencio, de forma automática, y cuando acabé, fui a lavarme los dientes, me puse el pijama y me metí en la cama.

—Estoy muerta de sueño —le comenté a Emma justo antes de apagar la luz de mi mesilla. Fue más o menos mi forma de darle las buenas noches. Me incomodaba tener que dormirme teniendo a alguien más en la habitación, pero cerré los ojos e hice el esfuerzo. Era una cama bastante cómoda y el cojín era blando. Lo último que oí fue a Emma encerrándose en el cuarto de baño. Creo que ya no la oí salir.

A la mañana siguiente, después de habernos duchado y vestido, Emma y yo bajamos hasta el hall de la residencia, y, siguiendo las instrucciones de los carteles de la pared, nos dirigimos al comedor comunitario. El comedor era inmenso. Había una veintena de mesas de madera con ocho o diez sillas cada una, altavoces en cada rincón, un televisor de pantalla plana al fondo y varios sofás de color negro alrededor de la sala. Eran las ocho treinta y siete y muchas de las mesas ya estaban ocupadas. Emma y yo nos dirigimos a la cola formada en la entrada de la cocina, la cual estaba separada del comedor por una ancha pared. Mi desayuno consistía en un tarro de leche con cereales y un zumo de naranja natural. Emma construía una montaña de alimentos en su bandeja. Un par de sándwiches de beicon y queso, un tazón de arroz con leche, tres chocolatinas, dos botellines de zumo de moras y una porción gigantesca de tarta de fresa.

—¿Vas a comerte todo eso? —le pregunté atónita, clavando los ojos en su bandeja rebosante.

Ella pareció dudar durante unos segundos, me miró con cara de circunstancias y creo que casi se sonrojó.

—Suelo levantarme con mucho apetito —dijo al final con una pequeña sonrisa que mostraba sus dientes blancos y relucientes.