13,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

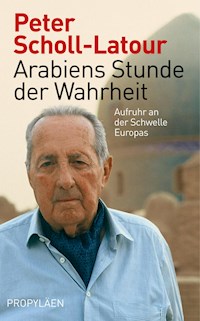

Die arabische Welt ist in Aufruhr. An der Südflanke Europas brodelt es. Ob in Ägypten, Libyen, Syrien oder Tunesien – überall begehrt das Volk gegen korrupte Regierungen und despotische Regime auf. Wie kein zweiter kennt Peter Scholl-Latour die wechselvolle Geschichte dieser Länder, die er seit den 1950er Jahren immer wieder bereist hat. In seinem neuen Buch verknüpft er auf bewährte Weise seine sechzigjährige Erfahrung als Chronist des Weltgeschehens mit aktuellen Eindrücken seiner jüngsten Reisen nach Nordafrika, darunter der Sudan, Ägypten und Algerien. Was Peter Scholl-Latours Bücher seit jeher auszeichnet, ist die profunde Kenntnis der Länder und Kulturen, über die er schreibt. Schon in den 1950er Jahren hat er die arabische Welt intensiv bereist und seitdem immer wieder über sie berichtet. So vermag er mit bestechendem Scharfblick das aktuelle Geschehen in seinem historischen und kulturellen Zusammenhang zu erklären. Zugleich beschwört er in eindringlichen Reportagen die magische Welt der Basare, Kasbahs und Oasen herauf, die er noch in ihrem ursprünglichen Zustand kennengelernt hat. So ist sein Buch beides: hochaktueller Bericht und faszinierende Zeitreise.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Peter Scholl-Latour

Arabiens Stunde der Wahrheit

Aufruhr an der Schwelle Europas

Propyläen

Aus Gründen der Diskretion habe ich die Namen meiner Gesprächspartner gelegentlich geändert. Das gilt nicht für Personen des öffentlichen Lebens und deren Aussagen, die exakt wiedergegeben werden.

Bei der Transkription von Ausdrücken aus fremden Sprachen habe ich mich an die übliche, allgemein verständliche Schreibweise gehalten.

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie

etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder

Übertragung können zivil- oder strafrechtlich

verfolgt werden.

Propyläen ist ein Verlag der Ullstein Buchverlage GmbH

www.propylaeen-verlag.de

ISBN 978-3-8437-0099-3

© Ullstein Buchverlage GmbH, Berlin 2011

Lektorat: Cornelia Laqua

Karten: Thomas Hammer

Alle Rechte vorbehalten

Inhalt

Auftakt

Maghreb

Die Abgründe des Atlas

Sudan

Der amputierte Staat

Sahel

Mohammeds schwarze Diener

Ägypten

Enttäuschung am »Tahrir-Platz«

Libyen

»… to the shores of Tripoli«

Bahrein

Glaubenskampf am Persischen Golf

Irak

Freude am Martyrium

Syrien

Vom Zuchthaus zum Schlachtfeld

Auftakt

Tourrettes-sur-Loup, September 2011

Im alten Rom galt der Spruch, daß auch die Bücher ihr eigenes Schicksal besäßen. »Habent sua fata libelli.« Diese Aussage läßt sich auf die vorliegende Veröffentlichung übertragen, denn als ich die ersten Zeilen schrieb, beabsichtigte ich, eine weltumfassende Betrachtung über die neuen Vernetzungen und Gegensätze einer multipolaren Welt zu verfassen, in der die Europäer keinen Vorbildsanspruch mehr erheben können und die gewaltige Kraft Amerikas einer fatalen Überanstrengung erliegt.

In den Jahren 2010 und 2011 hatte ich zum Sammeln von Erkenntnissen einige globale Reisen unternommen – von den bolivianischen Indios am Titicaca-See und am venezolanischen Orinoco bis zu den aufstrebenden Massen Chinas zwischen Macao und dem Yangtse-Becken von Szetschuan. Dazu kamen die Länder des »Broader Middle East«: Sudan und Ägypten, Algerien, Libanon, Syrien, Irak, Iran und Afghanistan sowie das ehemals sowjetische Zentralasien. Da geschah das Unerwartete: der Ausbruch einer revolutionären Volksbewegung in Tunis, die sich bis zum Persischen Golf ausweitete und hoffnungsvoll »Arabischer Frühling« genannt wurde.

Seitdem hat sich jenseits des Mittelmeers und im ganzen Orient eine verblüffende Serie von politischen Umbrüchen vollzogen, der die Europäer ratlos gegenüberstehen, zumal die Deutschen, die sich in ihren internen Querelen – »les querelles allemandes«, wie die Franzosen sagen – zusehends verstricken. Das Kapitel über den Sudan, der ja auch der Arabischen Liga angehört, war bereits geschrieben und brauchte auch nicht verändert, sondern allenfalls aktualisiert zu werden. Inzwischen hat tatsächlich die staatliche Abspaltung des Süd-Sudans von der Regierung von Khartum mit internationaler Zustimmung stattgefunden. Wie zu erwarten war, verwandelte sich die Trennungslinie sehr schnell in eine Front zwischen den arabisierten Muslimen des Nordens und den teils animistischen, teils christlichen Stämmen des Südens. Schon werden in den Provinzen Süd-Kordofan und Blue Nile die ersten Kämpfe ausgetragen, während das umstrittene Erdöl-Revier von Abyei durch Präsenz äthiopischer Soldaten neutralisiert werden soll. Jenseits der Demarkationslinie, am Rande der urweltlichen Sumpflandschaft des Bahr el Ghazal, flackern die uralten Fehden auf zwischen den schwarzen Niloten-Völkern der Dinka, die ihren Führungsanspruch durch die Gründung einer neuen Hauptstadt festigen wollen, und den Ethnien der Nuer und der Shilluk.

Diese vielfältigen Konfrontationen haben auf die ganze Sahel-Zone übergegriffen, jenen breiten Steppen- und Savannengürtel jenseits der Sahara, der bis zum Atlantik reicht. Die ehemaligen französischen Kolonien Tschad, Niger und Mali, deren nördliche Wüstenregionen durch islamische Kampfgruppen längst destabilisiert sind, dürften durch den Zustrom schwarzer Söldner, die für Qadhafi kämpften, und auch durch die sogenannten Loyalisten, die im Raum zwischen Sirte und Sebha einen erstaunlichen Widerstand gegen die libyschen »Freiheitskämpfer« leisteten, in einen Zustand wachsender Anarchie und Unsicherheit hineingerissen werden.

Meine Absicht ist es nicht, die jüngsten Ereignisse in ihren Einzelheiten darzustellen. Da ich den arabischen Raum seit nunmehr sechzig Jahren regelmäßig in all seiner Vielfalt bereist habe, lege ich Wert auf eine historische, kulturelle und religiöse Einordnung, die oft ins ferne Mittelalter zurückreicht. Dennoch wollen wir eine Momentaufnahme skizzieren vom jetzigen Stand der sogenannten »Arabellion«. Bei näherem Zusehen wird sich die ursprüngliche Begeisterung des Westens über den »Arabischen Frühling« schnell eintrüben. Um mit Tunesien zu beginnen: Dort kündigt sich innerhalb einer Myriade von Partei-Neugründungen die traditionelle islamische Bewegung »En Nahda« – zu Deutsch »Aufschwung« oder »Erneuerung« – laut Meinungsumfragen als die stärkste Formation an.

In Ägypten hat der Verteidigungsminister des gestürzten Diktators Mubarak, Feldmarschall Tantawi, die Machtausübung übernommen und die Euphorie des Tahrir-Platzes einer kalten Dusche ausgesetzt. Vom Ausgang der angekündigten Wahlen – falls sie nicht, wie in der Vergangenheit, grob gefälscht werden – hängt es ab, ob die straffe Organisation der Muslimbrüder sich als bedeutendste politische Kraft durchsetzen wird und ob diese neuerdings zur Mäßigung neigenden »Ikhwan« durch Haßprediger aus Saudi-Arabien in eine militante »Salafiya« abgleiten. Unklar bleibt die Frage, welches Verhältnis sich zwischen dem politischen Islam und dem herrschaftsgewohnten Militär herausschälen wird.

Noch ist zur Stunde nicht entschieden, ob die ehemalige »Jamahiriya« Libyen durch tribale Gegensätze und den Streit über das Verhältnis von Staat und Religion auf einen Bürgerkrieg zutreibt. Das Gleiche gilt in stärkerem Maße für die Arabische Republik Syrien, wo die Ausschaltung des Präsidenten Bashar el-Assad und seiner alawitischen Glaubensbrüder unübersehbare Folgen nach sich zöge. Im Irak wiederum sind die Attentate gegen die amerikanische Rest-Garnison fast ganz eingestellt worden, aber der schiitische Eiferer Muqtada es-Sadr hat bereits angekündigt, daß seine »Mehdi-Armee« gegen die US-Truppen losschlagen würde, falls deren Abzug aus Mesopotamien sich über die vereinbarte Frist hinauszögert. Der weit abgelegene Jemen wiederum, der den Durchlaß des Bab el-Mandeb bedroht, steht im Begriff, auf Grund seiner chaotischen Divergenzen ein »failed state« zu werden.

Seltsamerweise hat sich innerhalb der westlichen Allianz keine Stimme von Gewicht gemeldet, um die extrem reaktionäre und unduldsame Dynastie Saudi-Arabiens an den Pranger zu stellen, obwohl sich inzwischen erwiesen hat, daß aus den Reihen der fanatischen Wahhabiten, die dort die höchste religiöse Autorität ausüben, die nebulösen Terrorgruppen von »El Qaida« hervorgegangen sind. Zur völkerrechtswidrigen Invasion gegen die revoltierende Insel Bahrein durch saudische Panzerkolonnen hat sich kaum eine Stimme des Protestes erhoben. An dieser Stelle hüllen sich die westlichen Prediger von Menschenrechten und freier Volksentscheidung in das bislang praktizierte heuchlerische Schweigen. Wundert es da, wenn ein hoher Funktionär der »Nationalen Befreiungsfront«, die einst die Unabhängigkeit Algeriens von Frankreich erkämpfte, dem noch in Tripolis ausharrenden Oberst Qadhafi zu Hilfe kam und sich vor laufender Kamera zu dem Ausruf hinreißen ließ: »Allah möge die Demokratie verfluchen«, eine Äußerung, die im Westen als Gotteslästerung empfunden wird.

Schon werden in Deutschland Stimmen laut, man müsse den zur Demokratie erwachten Arabern mit guten Ratschlägen helfen, ihnen bei der Abwehr radikal-islamistischer Einflüsse zur Seite stehen. Nichts wäre törichter und verhängnisvoller. Die Araber müssen jetzt wirklich selbst entscheiden, wie sie regiert werden. Falls die Wahl auf eine islamische Staatsform fiele, dann sollen sie dieses Experiment ausleben und eines Tages aus eigener Erkenntnis, auf dem Wege des »Ijtihad«, zum Verzicht auf diverse verkrustete Überlieferungen der Scharia gelangen. Angesichts der sterilen Debatten und der Handlungsunfähigkeit des deutschen Bundestages wie auch des amerikanischen Kongresses erweist sich unsere Form der Demokratie für den Neuaufbau einer orientalischen Gesellschaft, für die Überwindung der gewaltigen Probleme wirtschaftlicher und sozialer Natur als recht untauglich.

Amerika hat den zehnten Jahrestag von »Nine Eleven«, den Rückblick auf die Vernichtung des World Trade Center und eines Flügels des Pentagon, mit ungeheurem Pomp begangen. Dagegen ist nichts einzuwenden. Aber die rund dreitausend Opfer dieser schändlichen Angriffe waren keine Helden, wie man suggerieren möchte, sondern Opfer mit Ausnahme der wackeren Feuerwehrleute, die sich zur Rettung ihrer Mitbürger in die Flammen stürzten. Die damalige Präsidentschaft der USA hat auf die Herausforderung von Nine Eleven in hysterischer Weise überreagiert und in der Stunde der Krise keine imperialen »römischen Tugenden« an den Tag gelegt, wie es ihr gut angestanden hätte.

Vielleicht war der Feldzug gegen die Taleban psychologisch unvermeidbar, aber nach der geglückten Operation gegen das afghanische Emirat des Mullah Omar hätten die NATO-Truppen schleunigst vom Hindukusch wieder abrücken müssen, statt sich in eine aussichtslose, zeitlich unbegrenzte Partisanenbekämpfung einzulassen. Noch verhängnisvoller wirkte sich die Ausweitung des »Krieges gegen den Terror« auf den Irak Saddam Husseins aus. Wer erinnert sich heute noch daran, daß im Jahre 2003 Condoleezza Rice, die engste Vertraute des Präsidenten George W. Bush, nach der fast kampflosen Besetzung Bagdads durch die U.S. Marines behauptete, der Irak habe den tugendhaften Pfad der freiheitlichen Emanzipation beschritten. Von diesem »Leuchtturm der Freiheit« aus werde ein demokratischer »Frühling« in der ganzen arabischen Welt erblühen.

Da berührt es peinlich, wenn Barack Hussein Obama bei den Feierlichkeiten am »Ground Zero« – ein wenig wie sein glückloser Vorgänger mit dessen irreführendem Spruch »Mission accomplished« – von einem amerikanischen Sieg über die Kräfte des Terrorismus fabuliert. An dieser Stelle sollte noch einmal die kluge Analyse Zbigniew Brzezinskis, des ehemaligen »National Security Advisor« von Präsident Jimmy Carter zitiert werden, der schon bei Einleitung des Feldzugs »Iraqi Freedom« erklärte: »In den vergangenen Monaten haben die Vereinigten Staaten eine Erfahrung gemacht, die wir als das ungewöhnlichste Versagen der Intelligenz in unserer Geschichte bezeichnen können. Dieses Versagen wurde durch extreme Demagogie ausgelöst, die schlimmste Katastrophen-Szenarien entwirft, Ängste schürt und eine äußerst simplifizierte Sicht, eine Zweiteilung (Dichotomie) der weltweiten Wirklichkeit suggeriert. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer seriösen Debatte über Amerikas Rolle in der Welt. Kann eine Weltmacht ›global leadership‹ ausüben auf der Basis von Furcht und Angst? Können die Vereinigten Staaten Unterstützung anfordern, zumal die Unterstützung von Freunden, wenn denen gesagt wird: ›Ihr seid gegen uns, wenn ihr nicht mit uns seid‹? … Die Notwendigkeit einer solchen Debatte kann nicht ausgeräumt werden, indem man die Herausforderung mit theologischem Akzent als ›Terrorismus‹ qualifiziert, ein Terrorismus, den diejenigen ausüben, die ›die Dinge hassen‹ (who hate things), während wir Menschen sind, die ›die Dinge lieben‹ (who love things).« – So hat es Amerikas angesehener Wortführer ausgedrückt. Darauf folgt das zentrale Argument: »Terrorismus ist eine Technik, um Menschen zu töten. Er kann nicht der Feind sein. Das klingt so, als würden wir behaupten, der Zweite Weltkrieg sei nicht gegen die Nazis geführt worden, sondern gegen den ›Blitzkrieg‹. Wir müssen die Frage stellen, wer der Feind ist und was ihn zu seinen Aktionen gegen uns motiviert?«

Mit welchen freudigen Überraschungen und mit welchen bitteren Enttäuschungen wird der »Arabische Frühling« des Jahres 2011 noch aufwarten? Auf diese Frage, die ständig gestellt wird, gibt es keine Antwort. Der französische Präsident Nicolas Sarkozy hat die wiederentdeckte Solidarität Frankreichs mit Großbritannien zelebriert und ist mit dem britischen Premierminister David Cameron gemeinsam nach Libyen gereist, um dort von einer jubelnden Menge gefeiert zu werden. Es ist schon ein ungewöhnlicher Vorgang, daß dieses Mal der Einsatz französischer und britischer Kampfflugzeuge in einer innerarabischen Krise von der muslimischen Bevölkerung als Akt rettender Freundschaft und nicht als spätkoloniale Vergewaltigung empfunden wurde. Wie lange diese gegenseitige Zuneigung dauern wird, ist höchst ungewiß. Der Verdacht, es sei den Entente-Mächten in erster Linie um ihre Petroleum-Interessen in Libyen gegangen, wird unweigerlich aufkommen.

Da ist eine ganz andere Figur wie ein mächtiger Magier und Hoffnungsträger auf den Plan getreten. Der türkische Regierungschef Recep Tayyip Erdoğan hat ebenfalls die Schauplätze der »Arabellion« aufgesucht. Doch verfügte er gegenüber den beiden europäischen Staatsmännern über den immensen Vorteil, sich inmitten einer ergriffenen Masse gläubiger Muslime mitsamt deren Ulama und Schuyukh beim gemeinsamen Gebet in Richtung Mekka zu verneigen. Eine neue tragende Rolle der Türkei ist plötzlich sichtbar geworden, und Erdoğan scheint an die Größe des Osmanischen Reiches anknüpfen zu wollen. Das Imperium des Padischah erstreckte sich einst auf dem Südufer des Mittelmeers bis an die Schwelle Marokkos, am Roten Meer bis in die Nachbarschaft Adens. Vom irakischen Hafen Basra aus beherrschte es den Persischen Golf, und auf dem Balkan reichte das Einflußgebiet der Hohen Pforte im bosnisch-muslimischen Bihać bis in die Nähe des heutigen Sloweniens. Schon beeilen sich die Europäer, den revoltierenden Arabern zu raten, dem Beispiel der postkemalistischen Türkei nachzueifern, die im Parlament von Ankara die islamische Ausrichtung der Regierungspartei AKP mit den sakrosankten Vorstellungen westlicher Demokratie zu versöhnen scheint.

Als unmittelbar Betroffene sehen die Politiker Israels die Dinge aus einem ganz anderen Winkel. Durch die Verkrampfung der Regierung Netanjahu-Liebermann, durch die Fehlleistung Zahals beim Kapern eines türkischen Schiffes, durch die Blockade von Gaza hat die Koalition von Jerusalem den Zorn des neuen Sultans von Istanbul beziehungsweise von Ankara herausgefordert. Seitdem befürchtet Washington, daß Erdoğan mit seiner Kehrtwende gegen den israelischen Partner von einst Einfluß auf die antizionistische Wut der arabischen Massen zu gewinnen sucht. An der Sinai-Grenze ist die Zeit einer heimlichen, aber engen Komplizenschaft des Judenstaates mit dem Rais Mubarak und dessen Geheimdienstchef Omar Suleiman jäh zu Ende gegangen. Jedes künftige Regime von Kairo wird auf die Israel-feindliche Stimmung der Bevölkerung Rücksicht nehmen müssen. Schon kam es zu Schießereien am Rande des Negev. Im Norden schwelt zwar eine tiefe Feindschaft zwischen Syrien und Israel, aber die eiserne Faust der Assad-Diktatur hatte es stets verhindert, daß an der Demarkationslinie auf den Golan-Höhen bei Kuneitra auch nur ein einziger Schuß abgefeuert wurde. Das dürfte sich nach einem Wechsel in Damaskus gründlich ändern.

Schon wird von einer Achse Ankara–Kairo gesprochen. In Saudi-Arabien könnte dabei die Erinnerung an jene Strafexpeditionen zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts aufkommen, die der Vize-König und Khedive Mohammed Ali von Ägypten im Auftrag des Sultans und Kalifen von Istanbul unter dem Befehl seiner Söhne Tüsün und Ibrahim Pascha gegen den Beduinen-Aufstand der Wahhabiten-Sekte in die Einöde des Nedjd ausschickte. Diese Wüstenkrieger, aus denen die Dynastie des Hauses El Saud hervorging, standen damals im Verdacht, die Heiligen Stätten von Mekka und Medina besetzen zu wollen. Wenn sich in Zukunft eine Interessengemeinschaft zwischen Türken und Ägyptern gegen Saudi-Arabien herausbilden sollte, ginge es nicht um die Heilige Kaaba und das Grab des Propheten, sondern um den ungeheuerlichen Erdölreichtum dieses Königreichs, der bislang zur schamlosen Erpressung und Korrumpierung all jener Staaten, der USA zumal, benutzt wurde, deren Energiebedarf nicht zu sättigen ist.

Gewiß, das sind Spekulationen. Die Amerikaner können im Falle einer konsequenten Abkehr von ihrer nahöstlichen Einflußsphäre eine Schwerpunktverlagerung zum Pazifik vollziehen oder in einen Isolationismus zurückfallen, der lange genug ihre außenpolitische Richtschnur war. Für die Europäer hingegen, für die unmittelbaren Nachbarn dieser orientalischen Tumulte, geriete der Übergang des Arabischen Frühlings oder des arabischen Herbsts in einen frostigen arabischen Winter zu einer Belastung, der der zerstrittene Kontinent nicht gewachsen wäre. Das Abendland ist in keiner Weise gewappnet, den arabischen Ungewißheiten mit Gelassenheit, Selbstbewußtsein, Sachkenntnis und auch mit der nötigen Sympathie zu begegnen.

Maghreb

Die Abgründe des Atlas

Algerisches Requiem

Algier, Mai 2011

Eine seltsame Idee sei das, Betrachtungen über die Umsturzwelle, die die orientalische Welt umbrandet, mit einem Bericht aus Algerien zu beginnen. So hatten sich manche Bekannte geäußert, als ich im Mai in den zentralen und wichtigsten Staat des Maghreb aufbrach, der scheinbar von den Begeisterungsstürmen und den Enttäuschungen des »arabischen Frühlings« ausgespart blieb. Aber Algerien hatte seine »grüne Revolution« bereits hinter sich, als im Dezember 1991 die »Islamische Heilsfront« die Parlamentswahlen eindeutig gewonnen hatte. Durch einen Militärputsch war sie damals gewaltsam in den Untergrund verbannt worden.

Aus dem bislang friedlichen »Jibhat el Islamiya lil Inqadh«, in der französischen Abkürzung FIS genannt, die ihr Ansehen bei der Bevölkerung ihrer humanitären Tätigkeit, ihrer Speisung der Armen verdankte und bislang keinen einzigen Terrorakt verübt hatte, entwickelte sich im Laufe der militärischen Repression eine resolute Kampfgruppe, »Groupes islamiques armés« oder GIA Diese Mujahidin versuchten mit Waffengewalt den eisernen Griff der Führungsclique aus Generalen und Obristen abzuschütteln, der das Land praktisch seit seiner Unabhängigkeit umklammerte. Der Bürgerkrieg, der sich fast eine Dekade hinzog, wurde von beiden Seiten mit extremer Grausamkeit geführt. Die Zahl der Opfer stieg auf etwa zweihunderttausend Menschen. Am Ende obsiegte die mit modernsten Waffen ausgerüstete Armee. Diese Epoche der maßlosen Gewalt hat sich tief in das Bewußtsein der algerischen Masse eingebrannt.

Wenn Algerien in dieser Stunde des arabischen Aufbruchs nicht explodiere, so beantwortete schon der Taxifahrer am Flugplatz meine Frage nach der relativen Ruhe, die zwischen Constantine und Oran vorherrscht, so läge das an der Befürchtung der Bevölkerung, das grauenhafte Gemetzel könne von neuem beginnen. An diese schreckliche Zeit erinnert der schöne Film »Von Göttern und Menschen«, den ich mir kurz zuvor in Paris angesehen hatte. Es handelte sich um ein Dutzend französischer Mönche, die in dem Dorf Tibérine trotz aller Gefahren ausharrten. Den Patres ging es beileibe nicht um eine Bekehrung ihrer muslimischen Nachbarn zum Christentum, sondern um ein Leben in abgeschiedener Frömmigkeit. Bei den dortigen Berbern, denen sie in Dingen des Alltags und bei der medizinischen Betreuung zu Hilfe kamen, deren Feste sie brüderlich mitfeierten, waren die Trappisten hoch angesehen.

Um die Weihnachtszeit tauchte eine Partisanengruppe der GIA bei ihnen auf. Deren bedrohliche Haltung änderte sich, als der Prior, der Arabisch sprach und den Koran studiert hatte, jenen Vers Mohammeds vortrug, in dem er die Gerechtigkeit christlicher Priester und Mönche lobte. Der Führer der Rebellen verzichtete daraufhin auf jede Feindseligkeit, entschuldigte sich, die in Armut lebenden Jünger Christi bei ihrem Gebet gestört zu haben, und wünschte ihnen sogar ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ganz anders verhielt sich eine andere bewaffnete Gruppe, die die Mönche im eisigen Nebel des Atlas-Winters in den rauhen Wald entführte und sie dort erschoß. Diese zweite Gruppe gehörte, wie der französische Nachrichtendienst herausfand, einer regierungstreuen Miliz an, die auf der Jagd nach Widerstandskämpfern war und den Mord der Ordensleute in den Augen der Öffentlichkeit als barbarischen Akt islamischer Fanatiker darstellen wollte. »L’Algérie est un pays opaque Algerien ist ein undurchsichtiges Land«, diese Feststellung der französischen Kolonialverwaltung von einst bleibt bis auf den heutigen Tag gültig.

Ich habe mich, wie bei meinen früheren Aufenthalten, im Hotel »El Jazair« einquartiert, das zu seinem früheren Namen »Saint Georges« zurückgefunden hat. Mit Befriedigung stelle ich fest, daß dieses ehemalige Palais im Stil des spät-osmanischen Reiches restauriert wurde. Die Terrasse ragt mit ihrer Blumenpracht wie ein schwebender Garten über die sich ständig ausweitende Hauptstadt und das reglose blau-graue Meer. Ich mustere die ausschließlich algerischen Gäste. Sie gehören der privilegierten Oberschicht an, aber protzen nicht mit ihrem oft durch dubiose Geschäfte erworbenen Reichtum. Die Frauen tragen längst nicht alle ein Kopftuch. Die Mädchen lassen ihr üppiges Haar wallen. Die Gespräche der Männer, die europäisch gekleidet sind, werden halblaut geführt, wirken stets konspirativ. Im »Saint Georges« wird weiterhin Alkohol serviert.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!