9,99 €

Mehr erfahren.

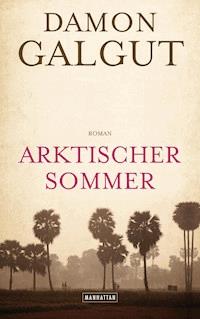

- Herausgeber: Manhattan

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Damon Galgut folgt dem britischen Autor E.M. Forster vom prüden England der Jahrhundertwende ins sinnliche Indien und zur Entstehung eines Meisterwerks.

Im Oktober 1912 nähert sich die SS City of Birmingham Indien. An Bord ist auch der 33-jährige Edward Morgan Forster, Autor von vier Romanen, die ihm in seiner Heimat bereits einigen Ruhm eingetragen haben. Nun ist er, beflügelt vom Erfolg seines jüngsten Werks »Wiedersehen in Howards End«, zu einer Reise ins Unbekannte aufgebrochen. Fern der Enge der englischen Kleinstadt Weybridge in Surrey zeichnet sich das Versprechen einer außergewöhnlichen Zukunft am Horizont ab. Und tatsächlich findet Forster – von der Sinnlichkeit Indiens gleichermaßen angelockt wie verstört – hier den Keim für einen großen Roman: ein diffuses erotisches Begehren und das Gefühl dräuenden Unheils unter einem gleißenden, leeren Himmel. Zwölf Jahre und zahllose innere Kämpfe werden diesem hoffnungsvollen Aufbruch folgen, bis daraus schließlich Forsters Meisterwerk »Auf der Suche nach Indien« entsteht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 523

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Buch

Im Oktober 1912 nähert sich die SS City of Birmingham Indien. An Bord ist auch der 33-jährige Edward Morgan Forster, Autor von vier Romanen, die ihm in seiner Heimat bereits einigen Ruhm eingetragen haben. Nun ist er, beflügelt vom Erfolg seines jüngsten Werks »Wiedersehen in Howards End«, zu einer Reise ins Unbekannte aufgebrochen. Fern der Enge der englischen Kleinstadt Weybridge in Surrey zeichnet sich das Versprechen auf eine außergewöhnliche Zukunft am Horizont ab. Und tatsächlich findet Forster – von der Sinnlichkeit Indiens gleichermaßen angelockt wie verstört – hier den Keim für einen großen Roman: ein diffuses erotisches Begehren und das Gefühl dräuenden Unheils unter einem gleißenden, leeren Himmel. Zwölf Jahre und zahllose innere Kämpfe werden diesem hoffnungsvollen Aufbruch folgen, bis daraus schließlich Forsters Meisterwerk »Auf der Suche nach Indien« entsteht.

Autor

Damon Galgut wurde 1963 in Pretoria geboren. Bereits mit siebzehn Jahren verfasste er seinen ersten Roman, »A Sinless Season«. Mittlerweile zählt er zu den renommiertesten Autoren Südafrikas. Für seinen Roman »Der gute Doktor« wurde er für den Man Booker Prize nominiert, einen der bedeutendsten internationalen Literaturpreise. Der Roman wurde als »bestes Buch des Jahres« mit dem Commonwealth Writers Prize ausgezeichnet. Auch der nachfolgende Roman »Der Betrüger« wurde für zahlreiche Literaturpreise nominiert, und mit »In fremden Räumen« stand der Autor erneut auf der Shortlist des Man Booker Prize.

Damon Galgut lebt in Kapstadt, wenn er nicht gerade auf Reisen ist.

Damon Galgut

ArktischerSommer

Roman

Aus dem Englischenvon Thomas Mohr

MANHATTAN

GewidmetRiyaz Ahmad Mirund den vierzehn Jahrenunserer Freundschaft

Orgien sind ungeheuer wichtig, und doch weiß niemand etwas über sie.

E. M. Forster an P. N. Furbank 1953

Erstes KapitelSEARIGHT

Im Oktober 1912 überquerte die SSCity of Birmingham das Rote Meer, auf halber Strecke ihrer Fahrt nach Indien, als zwei Männer sich gemeinsam auf dem Vordeck wiederfanden. Sie waren jeder für sich dorthin gekommen, um einem Konzert zu entgehen, das einige der anderen Passagiere ausgerichtet hatten, doch da sie sich inzwischen flüchtig kannten, waren sie nicht unglücklich über die Gesellschaft. Es war später Nachmittag. Sie saßen an einem Platz, der nicht nur Sonne und Schatten, sondern auch Schutz vor dem Wind bot. Beide hatten sich Lektüre mitgebracht, die sie höflich beiseitelegten, als sie miteinander ins Gespräch kamen.

Der eine, Morgan Forster, war dreiunddreißig Jahre alt und verstand sich unterdessen als Berufsschriftsteller. Sein jüngst erschienener vierter Roman war so erfolgreich, dass er sich die sechsmonatige Reise finanziell ermöglichen zu können glaubte. Es war sein erster Aufenthalt außerhalb Europas und erst die zweite längere Trennung von seiner Mutter. Der andere war ein Heeresoffizier auf der Rückreise zu seinem Stützpunkt an der indischen North-West Frontier. Er war ein paar Jahre jünger als Morgan, ein gut aussehender Bursche mit zurückgekämmtem blondglänzendem Haar und blendend weißen Zähnen. Sein Name war Kenneth Searight.

Die beiden Männer hatten sich schon einige Male unterhalten, und Morgan fand Searight wider Erwarten recht sympathisch. Auf dem Schiff wimmelte es von Militärs und ihren grässlichen Fregatten, aber dieser Mann war anders. Zum einen reiste er allein. Zum anderen war Morgan aufgefallen, dass er dem einzigen indischen Passagier an Bord mit Anstand und Feingefühl begegnete, beides Eigenschaften, die man in diesen Kreisen oft vergeblich suchte, und das hatte ihn gerührt. Kleine Anzeichen wie diese ließen vermuten, dass ihnen mehr gemein war, als er anfangs angenommen hatte.

Obwohl er erst vor einer Woche an Bord gekommen war, hatte Morgan das Gefühl, dass er sich schon viel zu lange auf dem Schiff befand. Er reiste mit drei Freunden, doch selbst deren Gesellschaft ging ihm allmählich auf die Nerven. In Gedanken zog es ihn immerfort hinaus, auf das Meer, das sie umschloss. Manchmal lief er an Deck stundenlang unermüdlich auf und ab, oder er saß an der Reling und verlor sich in ziellosen Tagträumen beim Anblick der fliegenden Fische, die sich vor dem Bug tummelten, oder der anderen Tiere – Quallen, Haie und Delfine –, die man bisweilen zu Gesicht bekam. In solchen Augenblicken vergaß er sich beinahe selbst. Einmal hatte er scharlachrote Schnüre in der Dünung treiben sehen. Es handele sich um Fischlaich, hatte man ihm gesagt, kurz vor dem Schlupf. Leben, das kein menschliches Leben war, das reifte, erblühte und verging, in einer nicht menschlichen Umgebung.

Er aber konnte den Menschen nicht entkommen. Jeden Tag erwarteten ihn dieselben Gesichter. Das Schiff war wie ein winziges Stück England – Tunbridge Wells, um genau zu sein –, das sich losgerissen hatte und auf die offene See hinausgetrieben war. Aus irgendeinem Grund waren die Frauen am schwersten zu ertragen, vielleicht weil sie so viel redeten. Sie schienen davon überzeugt zu sein, dass er ihre Ansichten teilte, auch wenn dies gewöhnlich nicht der Fall war. Eine von ihnen, eine junge Dame auf der Suche nach einem Ehemann, hatte ein paar schüchterne Annäherungsversuche unternommen, bis seine steinerne Miene sie in die Flucht geschlagen hatte.

Doch nichts erzürnte ihn so sehr wie die beiläufigen Gehässigkeiten, die bei Tisch in Gestalt scherzhafter Bonmots die Runde machten. Er hatte einige von ihnen in seinem Tagebuch notiert und lange darüber gegrübelt. Einmal hatte eine matronenhafte Frau, die in den Pardas von Bhopal als Krankenschwester gearbeitet hatte, ihm zwischen zwei Gängen einen Vortrag darüber gehalten, in welch erbärmlichen Verhältnissen der Mohammedaner gemeinhin vegetiere. Und wenn englische Kinder in Indien Station machten, so lernten sie zu sprechen wie die Mischlinge, ein schreckliches Stigma. »Und dieser junge Inder an Bord«, hatte sie halblaut hinzugesetzt. »Na, der ist doch Mohammedaner, oder? Gut, er hat eine englische Privatschule besucht, aber macht ihn das zu einem zivilisierteren Menschen? Er glaubt tatsächlich, er sei einer von uns. Was für ein absurder Gedanke.«

Der Mann, dessen Name er sich partout nicht merken konnte, und Morgan hatten gemeinsame Bekannte, aber der Inder war ein strapaziöser Bursche, dessen Gesellschaft er ermüdend fand. Auch Morgan ging ihm mittlerweile aus dem Weg, doch er wusste, dass die Abneigung seiner Tischgenossin andere Gründe hatte, und dafür verabscheute er sie. Wenngleich sie damit keineswegs allein stand: Die meisten Passagiere begegneten dem armen Mann mit höflicher Verachtung. Tags zuvor hatte eine der Soldatenfrauen, eine gewisse Mrs Turton, bemerkt: »Wie ich höre, ist der junge Inder einsam. Nun, das geschieht ihm recht. Sie verweigern uns die Bekanntschaft ihrer Frauen, warum also sollten wir ihre Bekanntschaft suchen? Je freundlicher wir sie behandeln, desto geringer schätzen sie uns.« Morgan hatte etwas erwidern wollen, dann aber doch geschwiegen und sich anschließend Vorwürfe gemacht.

Und so barg diese zufällige Begegnung mit dem glänzenden jungen Offizier einen Funken von Verheißung. Irgendetwas an Kenneth Searight – auch wenn er nicht recht zu sagen wusste, was – gehörte nicht in eine Uniform, passte nicht zu seinen untadeligen Manieren.

Zunächst plauderten sie leichthin über die Reise. Vor Kurzem hatten sie den Suezkanal passiert, ein Erlebnis, das Morgan kurioserweise an eine Bildergalerie erinnert hatte. Und von Port Said war er enttäuscht gewesen: Alle hatten ihm erzählt, die Stadt sei das Tor zum Orient, die erste Impression des Morgenlandes, doch ihr fehlten die Gerüche, die pulsierende Lebendigkeit, die Farbenpracht, die er erwartet hatte. Es gab keine Minarette und nur eine Kuppel, und obwohl die Statue von de Lesseps gebieterisch auf den Kanal wies, sah es aus, als hielte sie einen Strang Würste in der anderen Hand. Dennoch war er natürlich an Land gegangen, und einige der Araber waren wunderschön, hatten ihm die Freude jedoch rasch verdorben, indem sie versucht hatten, ihm obszöne Postkarten zu verkaufen. (»Wollen sehen pikante Bilder? Nein? Na ja, vielleicht nach dem Essen.«) Alles in allem keine sonderlich erhebende Erfahrung.

»Mit Ausnahme des Kohlenschiffs«, sagte Searight.

»Ja«, erwiderte Morgan. »Mit Ausnahme des Kohlenschiffs.« Die Erinnerung an die Schaluppe stand ihm noch immer lebhaft vor Augen. Genauer gesagt, waren es die Gestalten darauf, die ihm auch jetzt noch keine Ruhe ließen: Schwarz von Kohlenstaub, waren sie aus totengleicher Starre zu hektischer Betriebsamkeit erwacht und hatten ihre Körbe singend und spottend an Bord geschleppt. Eine dieser Gestalten, von unbestimmtem Alter und Geschlecht, hatte nach Einbruch der Dunkelheit mit einer Laterne in der Hand an der Gangway gestanden, und das Bild, der gelbliche Schein der Lampe, der sich harsch gegen die schwarzen Schatten abhob, hatte ihm zugleich Angst und Hoffnung eingeflößt.

Auch Searight war dort gewesen, wie Morgan jetzt wieder einfiel; sie hatten dicht nebeneinander an der Reling gestanden und das Schauspiel fasziniert verfolgt. Obgleich sie sich damals noch nicht gekannt, geschweige denn ein Wort gewechselt hatten, schien sie rückblickend so etwas wie Komplizenschaft zu einen.

Sie sprachen über ihre Pläne nach der Landung in Bombay und beschlossen, gemeinsam bis nach Agra zu reisen; danach wollte Searight in Richtung Lahore und Morgan nach Aligarh weiterfahren.

»Wohnen Sie dort bei einem Freund?«

»Ja«, sagte Morgan und setzte kühn hinzu: »Er ist ein Einheimischer.«

»Ah«, sagte Searight. »Dachte ich’s mir doch. Das freut mich, das freut mich sogar sehr. Das wahre Indien kann nur kennenlernen, wer sich unter die Inder mischt, auch wenn andere das anders sehen mögen. Inzwischen habe ich hier viele Freunde. Ah ja. Sehr enge Freunde sogar.«

»Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihre Kameraden das gutheißen.«

»In der Armee herrscht weitaus mehr Verständnis, als Sie glauben, trotzdem muss man natürlich Vorsicht walten lassen. Alles eine Frage von Ort und Zeit.« Er stieß ein kurzes Lachen hervor. »Ist Ihr Freund Hindu?«

»Nein, Mohammedaner.«

»Ah ja. Die Mohammedaner. Die Hindus gelten im Allgemeinen als sinnlich, ihrer dekadenten religiösen Symbolik wegen. Die Mohammedaner hingegen sind ein Volk des Buches, genau wie wir. Ich sage Ihnen, die Pathanen sind ein Haufen junger Wilder, und ich werde dort bestimmt zahlreiche Freunde finden. Das ist einer der Vorzüge meiner Versetzung nach Peshawar. Vorher war ich in Bengalen stationiert, in Darjeeling, und habe mich dort prächtig amüsiert. Aber ich freue mich auf die Zukunft.«

Morgan hatte das ungute Gefühl, dass ihm das Thema entglitten war und sie über verschiedene Dinge sprachen. Trotzdem sagte er: »Ich auch.«

»Freuen Sie sich auf das Wiedersehen mit Ihrem Freund?«

»Sehr sogar.«

»Hat er Ihnen gefehlt? Dieses Gefühl kenne ich nur zu gut. Und wenn es mich befällt, dann drängt es mich, anderswo Trost zu suchen. Zum Glück ist derlei hier in Indien recht leicht zu finden. In England ist das schon schwieriger, wie Sie sicher wissen.«

»Was?«

»Trost.« Er warf Morgan einen vielsagenden Blick zu. »Vor ein paar Wochen erst habe ich im Hyde Park einen berittenen Gardisten kennengelernt.«

Erschrocken über die Wendung, die das Gespräch genommen hatte, begnügte Morgan sich mit einem unverbindlichen Räuspern und starrte aufs Wasser. Searight wandte sich zu ihm. Nach einer verschwörerischen Pause begann er über die Hitze zu sprechen. Ein scheinbar neues Thema, das sich fast unbemerkt aus dem vorherigen ergab. In den vergangenen Tagen war die Temperatur drastisch gestiegen: Viele Passagiere schliefen an Deck. Ob Morgan aufgefallen sei, dass manche Männer kurze Hosen trügen? Den älteren solle man das strikt verbieten, meinte Searight, ihre Beine böten keinen schönen Anblick. Nur sehr wenige Engländer hätten schöne Beine, was an ihren ungestalten Knien liege. In Indien hingegen gebe es sehr viele schöne Beine. Beine noch und noch, Morgan werde schon sehen. In Indien zeige man generell mehr Haut als in England; das sei dort üblich.

Morgan enthielt sich wohlweislich jedes Kommentars und beschloss, den Fortgang der Ereignisse abzuwarten.

Schließlich seufzte Searight. »Muss wohl an der Hitze liegen«, brummte er.

»Ja«, sagte Morgan zögernd.

»Eins führt zum anderen. Sie nimmt den Leuten ihre Scheu. Ich habe das schon tausendmal erlebt. Kaum sind sie dort eingetroffen, in Indien, meine ich, legen sie auch schon ein Benehmen an den Tag, wie sie es in England niemals wagen würden. Muss wohl an der Hitze liegen.«

»Ich habe einen Tropenhelm.«

»Der wird Ihnen wenig nützen.«

»Ich versichere Ihnen, er ist von bester Qualität …«

»Das glaube ich gern. Und er wird Sie vielleicht vor der Hitze schützen, nicht aber vor Ihnen selbst.« Mit Searight war eine kaum merkliche Veränderung vor sich gegangen; seine Miene wirkte sinnlich und schroff in einem.

»Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht ganz folgen.«

»O doch, ich denke, schon.«

Eine Klangwolke wehte aus dem Innern des Schiffes herauf – ein gedämpftes Durcheinander von Musik und Stimmen, das im Rauschen des Bugwassers unterging – und holte sie in die Wirklichkeit zurück. Morgan blickte sich verstohlen um, um sich zu vergewissern, dass sie allein waren. »Wir sollten uns vielleicht lieber zum Essen umziehen«, sagte er.

Bevor er sich rühren konnte, beugte Searight sich zu ihm und reichte ihm das Buch, das in seinem Schoß gelegen hatte. Morgan hatte lediglich einen flüchtigen Blick darauf geworfen in der sicheren Annahme, dass es sich um einen Gedichtband handelte, wie auch er einen las. Doch das dicke, in grünes Leinen gebundene Notizbuch war sehr viel privaterer Natur. Es trug das rätselhafte Wort Paidikion auf dem Umschlag, und seine vielen Seiten waren nicht etwa bedruckt, sondern von Hand beschriftet.

Wenngleich auf der Seite, die Searight mit dem Zeigefinger aufgeschlagen hielt, tatsächlich ein Gedicht zu stehen schien.

… ich fuhr

Vom sinnlichen Bengalen ins wilde Peshawar,

Das Sündenbabel Asiens, wo jeder Knabe,

Den einst als zarten Spross ein Weib gebar,

So heißt es, von Natur die Neigung habe,

Den Andern zu berauben (oder selbst geraubt zu werden) …

»Meine Güte«, sagte Morgan. »Was ist denn das?«

»Die Geschichte meines Lebens, in Versen.«

»Das haben Sie geschrieben?«

… man raunt

Gar, ein Pathanenjüngling sei erstaunt,

Wenn jemand ungerührt vorbeispaziert,

Ohne dass seinem Arsch gehuldigt wird.

Er biete voller Anmut seine Reize feil,

Wilden Begierden, hemmungslos und geil,

Deftiger Sodomie und wüstesten Gelüsten …

»Muss wohl an der Hitze liegen«, sagte Searight und lachte laut.

* * *

Atemlos schilderte er das Gespräch noch am selben Abend Goldsworthy Lowes Dickinson, während sie sich in ihrer beengten Kabine zum Dinner umzogen. Schon bei der Erinnerung durchfuhr ihn ein Beben, und seine nervösen Finger bekamen die Knöpfe kaum zu fassen. Es war fantastisch, sagte er zu Goldie, es war bemerkenswert. Dass er sich einem fast Fremden auf diese Weise anvertraute, dass er sich so freimütig offenbarte! Es war kein Geständnis gewesen – von Scham keine Spur. Das war das eigentlich Erstaunliche daran: Searight schien beinahe stolz zu sein auf sich und seine Neigung.

Die beiden Männer blickten einander wortlos an. Dann erkundigte Goldie sich verhalten: »Und hat er dich zur Verschwiegenheit verpflichtet?«

»Nein. Ich glaube, die setzte er voraus.«

»Woher nimmt er die Gewissheit, dass du ihn nicht …?«

»Ich habe keine Ahnung.«

»Und hast du mit ihm genauso unverblümt über dich selbst gesprochen?«

»Überhaupt nicht. Er schien an mir nicht allzu interessiert zu sein. Als ich ihm ein wenig aus meinem Privatleben erzählte, wechselte er flugs das Thema.«

»Ah«, machte Goldie. Sein Tonfall war mitfühlend, doch seine Erleichterung war offenkundig.

So oder ähnlich verliefen ihre Unterhaltungen gewöhnlich, ein kleiner Sturmwind einträchtigen Überschwangs, der eine Flut verdruckster Andeutungen nach sich zog. Vieles verstand sich von selbst, ohne eigens ausgesprochen werden zu müssen. Sie hatten sich vor einigen Jahren am King’s College kennengelernt, wo Morgan studiert und Goldie ein Lektorat bekleidet hatte, doch ihre Freundschaft war nur langsam gewachsen und erst zu voller Blüte gediehen, nachdem Morgan Cambridge den Rücken gekehrt hatte. Beide waren leicht verschrobene, frühzeitig vergreiste Eigenbrötler, denen etwas Altjüngferliches anhaftete. Beide hatten sie geliebt, wenn auch nur von fern und unerwidert.

Da sie einander blind verstanden, wusste Morgan, obgleich Goldie kein Wort darüber verloren hatte, dass der Ältere Searight misstraute. Wer sich derart indiskret verhielt, war in seinen Augen gefährlich. Goldie entstammte einer Generation, der Diskretion über alles ging; wenn man sich auch nur die geringste Blöße gab, konnte das zur Katastrophe führen. Gerade einmal siebzehn Jahre war es her, dass man Oscar Wilde ins Zuchthaus geworfen hatte.

Der um fast zwei Jahrzehnte jüngere Morgan war etwas weniger vorsichtig, wenn auch nur in der Theorie. In praxi fürchtete er den Staat nicht halb so sehr wie seine Mutter. Er konnte seine Veranlagung, nicht einmal vor sich selbst, deutlich benennen und erging sich stattdessen in blumigen Umschreibungen. Er gehöre zueiner Minderheit. Er sei ein Solitär. In Cambridge, im Kreise seiner Freunde, war das Thema zwar durchaus erörtert worden, allerdings rein hypothetisch und gänzlich abstrakt. Auf diese Weise konnte man sich einreden, es gehe um Worte, nicht um Taten. Und solange es bei Worten blieb, hatte kein Verbrechen stattgefunden. Doch selbst Worte konnten gefährlich sein.

* * *

In den nächsten Tagen behielt Morgan den jungen Searight aufmerksam im Auge und stellte mit Erstaunen fest, dass er zwei Gesichter hatte. In der Öffentlichkeit war er der schneidige Soldat, dem Anschein nach markig und männlich. Er diente im Queen’s Own Royal West Kent Regiment, ein braver, aufrechter Verteidiger des Reiches; er konnte mit seinen Kameraden auf derbe, brüderliche Art und Weise lachen und trinken; er war beliebt und angesehen, auch wenn er die Gesellschaft der Frauen an Bord tunlichst mied. Das war die eine Seite seiner Persönlichkeit – aber natürlich gab es auch noch eine andere, geheime Seite, wie er Morgan bereitwillig hatte sehen lassen.

Diesen Aspekt seines Charakters – den man als seine wahre Natur hätte bezeichnen können – offenbarte er nur Menschen, denen er vertraute. Doch wenn die Maske fiel, dann fiel sie ganz und gar. Ihr erstes Gespräch hatte Morgan fasziniert, und das nächste ließ nicht lange auf sich warten. Gleich tags darauf begab er sich mit Goldie auf das Vordeck, um ihn mit seinem neuen Freund bekannt zu machen, und im Nu unterhielten sie sich über Dinge, die Morgan noch nie in Worte gefasst hatte, allenfalls in seinem Tagebuch, und auch dort nur in chiffrierter Form.

Zum Beispiel über Searights gesammelte Von-Gloeden-Fotografien, die trotz pfleglicher Behandlung von ausgiebigem Gebrauch zu zeugen schienen. Morgan hatte diese Bilder schon einmal gesehen, allerdings in einem Zusammenhang, der eine nüchterne, rein künstlerische Würdigung erfordert hatte. Diesmal war das anders. In Searights Händen erlangten die mürrisch dreinblickenden sizilianischen Knaben, die sich inmitten von Ruinen und Statuen rekelten, eine unverkrampfte Körperlichkeit. Vor lauter Ehrfurcht angesichts ihrer jugendlichen Schönheit versagte ihm fast die Stimme. Nackte Haut, hauchzarter Oberlippenflaum und dazu ihr trotziger und doch sensibler Blick. »Und sehen Sie sich seinen ungemein sinnlichen Schwanz an, wie er nach links baumelt, in einem Winkel von knapp fünfundvierzig Grad. Ein echtes Prachtstück. Von den Hoden ganz zu schweigen. Ein Traum, besonders der rechte.« In seinen Erzählungen bekam selbst die anrüchigste Begegnung etwas Strahlendes, Erhabenes. Er trug Morgan und Goldie eine – von eigener Hand verfasste – Kurzgeschichte vor, die selbst ihm den Atem schneller gehen ließ. Er gab ihnen sein episches autobiografisches Gedicht zu lesen, das er Die Glut betitelt hatte. Und er zeigte ihnen die letzten Seiten seines grünen Notizbuches, die mit kryptischen Ziffernfolgen bedeckt waren, bei denen es sich, wie er ihnen mit gedämpfter Stimme anvertraute, um ein Register seiner bisherigen sexuellen Eroberungen handelte, einschließlich statistischer Angaben zu Datum, Ort, Anzahl der Tête-à-têtes und Häufigkeit der Höhepunkte. Seine Gespielen waren hauptsächlich Knaben und junge Männer im Alter zwischen dreizehn und achtundzwanzig Jahren, viele von ihnen Inder. Summa summarum an die vierzig.

An die vierzig! Morgan hatte noch nie einen Liebhaber gehabt, nicht einen einzigen. Die Welt des Eros war für ihn weiter nichts als ein flirrendes Spektakel des Geistes, stets präsent und dennoch unerreichbar fern. Vor drei Jahren erst hatte Morgan vollständig begriffen, wie die Vereinigung von Mann und Frau vonstattenging, und die bloße Vorstellung erfüllte ihn mit Grausen. Dass seine Eltern diesen kreatürlichen Akt vollzogen hatten, um ihn zu zeugen, erschien ihm geradezu grotesk. (Trotzdem musste es geschehen sein, mindestens zwei Mal.) Sein Vater hatte das Zeitliche gesegnet, als Morgan noch keine zwei gewesen war, und wenn er, in welcher Form auch immer, an Sex dachte, erschien das Bild seiner Mutter Lily – verwitwet, alternd, unglücklich – vor seinem inneren Auge und riss ihn aus seinen sündigen Gedanken. So auch jetzt.

Dabei hatte er seine Mutter in Italien zurückgelassen, wo sie ihrer Freundin Mrs Mawe Gesellschaft leistete. Er war sie, wenigstens fürs Erste, los und fest entschlossen, diese Freiheit auszunutzen. Doch wenn er sich Searight so ansah, war seine Hoffnung auch schon im Schwinden. Die beiden Männer trennten Welten. Obwohl er ahnte, dass die sexuellen Praktiken des anderen Vorlieben und Handlungen einschlossen, die ihn zutiefst schockiert hätten, wäre er mit den Details vertraut gewesen, beneidete er ihn um die Fähigkeit, sein Verlangen in Taten umzusetzen. So viel Sex, so viele kopulierende Leiber! Die Bilder, die ihm in den Sinn kamen, erregten und beunruhigten ihn gleichermaßen. Wie hatte Searight das angestellt? Wie hatte er die jungen Männer verführt, woher wusste er um die richtigen Worte, die richtigen Gesten?

Vielleicht brauchte es dazu ein besonderes Talent, eine Gabe, die Morgan schlicht und einfach nicht besaß. Und doch dämmerte ihm, dass man sein Leben auch anders gestalten, es in vollen Zügen genießen konnte. Als er dessen gewahr wurde, sah er die Welt mit einem Mal in neuem Licht. Womöglich führten all seine Bekannten ein geheimes Doppelleben, womöglich hatte jedes Wort eine versteckte Bedeutung.

Als er Searight an einem der folgenden Abende mit dem kleinen Inder ins Gespräch vertieft in einer Ecke stehen sah, betrachtete er die beiden mit anderen Augen. Was ihm zuvor wie bloße Freundlichkeit erschienen war, erregte nun seinen Verdacht. Sie standen dicht beieinander, sanft drückte Searight mit einer Hand die Schulter seines Gegenübers, und unterhielten sich im Flüsterton. Vielleicht sprachen sie über das Wetter oder das Fortkommen des Schiffes – vielleicht aber auch über etwas ganz anderes.

* * *

Rückblickend fragte sich Morgan, ob es nicht seine Reisegefährten gewesen waren, die Searight den entscheidenden Wink gegeben hatten. Nur er und Goldie waren Solitäre, doch ungewöhnlich waren sie alle vier, und sie hatten sich einen Spaß daraus gemacht, den übrigen Passagieren an Bord ihre Andersartigkeit zu demonstrieren. Und womöglich hatte Searight ihr seltsames Benehmen als Signal verstanden.

Sie waren eine fröhliche Runde, und nur einem glücklichen Zufall hatten sie es zu verdanken, dass sie gemeinsam reisten. Goldie hatte ein Reisestipendium ergattert, mit dessen Hilfe er Indien und China erkunden wollte. Er verstand sich als Sozialforscher und hatte die Absicht, ein Verzeichnis sämtlicher Gefängnisse, Tempel und Krankenhäuser zu erstellen, um so den moralischen Fortschritt im Ausland zu ermitteln. Zugleich hatte Bob Trevelyan (den die meisten nur Bob Trevy nannten) beschlossen, die Gelegenheit beim Schopf zu packen und, ungehindert von Frau und Kindern, den Orient zu befahren. Gordon Luce, ein entfernterer Bekannter aus Studienzeiten, reiste via Bombay nach Birma, wo er einen Posten angenommen hatte. Und Morgan – nun, Morgan wollte seinen indischen Freund wiedersehen.

In den Augen der anderen Passagiere waren sie ein kurioser Haufen. Natürlich waren sie sich ihrer Exzentrizität vollauf bewusst und machten daraus keinen Hehl. Bei Tisch gefielen sie sich darin, lautstark bedeutende klassische Themen zu erörtern wie etwa die relativen Vorzüge Tolstois gegenüber Dostojewski oder die Frage, ob Nero bei der Inszenierung seiner circensischen Spiele theatralisches Talent bewiesen habe. Die Offiziere, Beamten und europäischen Zivilisten, aus denen sich der größere Teil der Passagiere rekrutierte, begegneten den Possen dieser kichernden Intellektuellen mit Argwohn. Einmal, als sie sich beim Tee zu viert auf einer Messbank drängten, war ein Soldat, der ihnen gegenübersaß, vor Lachen fast vom Stuhl gefallen. Sie schienen dazuzugehören, doch der Schein trog. Sie reisten ohne weibliche Begleitung und machten sich nichts aus Kostümbällen oder Gesellschaftsspielen. Ihre Ironie wurde ihnen als mangelnde Ernsthaftigkeit ausgelegt. Man nannte sie die Professoren oder bisweilen auch den Salon, mit einer Mischung aus Herzlichkeit und Häme.

In den folgenden Tagen avancierte Searight zum Ehrenmitglied des Salons, saß bei den Mahlzeiten an ihrem Tisch und flanierte mit ihnen über Deck. Nach anfänglicher Zurückhaltung zeigten sich die vier von ihm sehr angetan. Unter der rauen militärischen Schale kam eine ebenso empfindsame wie romantische Dichterseele zum Vorschein. Er war klug, charmant und geistreich, von angenehmem Umgang und großzügigem Gebaren, und er hatte ein hochinteressantes Leben hinter sich, das er ihnen in Form einer Reihe amüsanter Anekdoten schilderte, die nicht selten auf seine eigenen Kosten gingen, in einem satten Bariton, der ebenso launig wie vertraulich klang. Bald bestand er darauf, dass sie ihn an der Frontier besuchten, und sie waren sich einig, dass dies eine hervorragende Idee sei. Er werde sie zu einem Picknick auf den Chaiber-Pass entführen und ihnen den äußeren Saum des Empire zeigen.

Zunächst jedoch galt es die letzte Etappe der Überfahrt zu absolvieren, die See ringsum weit und hell. Vorfreude und Erregung lagen in der Luft, und viele Passagiere standen wie festgewurzelt an der Reling und suchten den Horizont ab in der Hoffnung, dort einen schmalen Küstenstreifen zu erspähen. Die ersten Vorboten waren zwei gelbe Schmetterlinge, die an Deck umherflatterten. Morgan war entzückt, doch die Schmetterlinge verschwanden, und kein Festland trat an ihre Stelle.

Am nächsten Morgen weckte ihn Bob Trevy mit der Nachricht, dass Indien nun endlich in Sicht sei. Kaum hatten sich die vier an Deck versammelt, sahen sie, wie der graue Streifen vor ihnen sich als das entpuppte, was er war: ein Zug missmutiger Wolken in der Ferne. Doch am späteren Vormittag verfestigte der Horizont sich langsam, aber sicher zu einer Kette wunderlicher, scheinbar unbelebter roter Hügel. Aus irgendeinem Grunde musste Morgan an Italien denken. Er hatte vor einiger Zeit schon festgestellt, wie sehr der Umriss Asiens dem Europas glich – drei Halbinseln, die mittlere gekrönt von einem mächtigen Gebirgsstock, und Sizilien als Pendant zu Ceylon –, doch dieses Italien blieb ihm auf rätselhafte Weise fremd, als habe er es im Traum gesehen, ein Hort dunkler Bedrohung.

Dann folgte die Ankunft, mit dem üblichen Wechsel zwischen Hast und Langeweile, das letzte schauderhafte Mahl im Kreis derselben schauderhaften Menschen, bevor sie schließlich an Land gerudert wurden. Wie sie so dem Ufer entgegenstrebten, sah Morgan, der mit Goldie im Heck des Bootes Platz genommen hatte, Searight am Bug sitzen, neben dem indischen Passagier, und plötzlich kam ihm eine furchtbare Erinnerung.

»Ich frage mich, warum Searight ihn wohl umbringen wollte«, sagte er.

»Was?«, entgegnete Goldie. »Um Himmels willen, wovon redest du?«

Er rief Goldie den Zwischenfall, der sich vor fast zwei Wochen in Port Said ereignet hatte, ins Gedächtnis. Eine seltsame Geschichte hatte sich wie ein Lauffeuer auf dem Schiff verbreitet: Der Inder hatte dem Steward gemeldet, sein Kabinengenosse habe versucht, ihn über Bord zu werfen, doch dann hatten die beiden sich versöhnt und waren seitdem ein Herz und eine Seele. Damals hatte Morgan kaum einen Gedanken daran verschwendet, doch jetzt war die Erinnerung mit Macht zurückgekehrt in Gestalt dieser beunruhigenden Frage.

Goldie blinzelte verwirrt. »Ich fürchte, du befindest dich im Irrtum«, sagte er. »Das war nicht Searight.«

»Nein?«

»Nein, ausgeschlossen. Searight hat mir die Geschichte selbst erzählt.«

»Natürlich«, sagte Morgan, mit einem Mal peinlich berührt. »Ich weiß auch nicht, was ich mir dabei gedacht habe.«

Die Annahme, dass Searight und der Inder sich eine Kabine teilten, entbehrte jeder Logik; solch ein Arrangement war äußerst unwahrscheinlich. Morgan hatte keine Ahnung, wie er darauf gekommen war. Doch auch als er längst wusste, dass seine Einbildung ihm einen Streich gespielt hatte, hielt seine Faszination unvermindert an. Wollust hinter verschlossenen Türen, unter einem heißen, leeren Himmel, die Fantasien von Mord und Totschlag zeitigte: Er witterte den Beginn einer Geschichte.

Zweites KapitelMASOOD

Die Reise nach Indien hatte einige Jahre zuvor auf dem Festland ihren Anfang genommen. Im November 1906, Morgan und seine Mutter lebten seit etwa zwei Jahren in Weybridge, Surrey, trat Mrs Morison, eine Nachbarin, die den Forsters freundschaftlich verbunden war, mit einem ungewöhnlichen Ansinnen an sie heran. Ob Lily wohl jemanden kenne, der einem jungen Inder, der demnächst ein Studium in Oxford beginne, Latein beibringen könne?

»Mein Schatz, ich habe mich gefragt«, sagte Lily, »ob du vielleicht Interesse hättest …«

»Gewiss«, antwortete Morgan wie aus der Pistole geschossen. Zwar unterrichtete er bereits seit ein paar Jahren Latein am Londoner Working Men’s College, doch seine Neugier war ungleich größer als seine Fähigkeiten. Wer war dieser junge Mann vom anderen Ende der Welt, und was hatte ihn in die englische Provinz verschlagen?

»Ach, das ist eine komplizierte Geschichte«, antwortete seine Mutter. »Der junge Mann ist das Mündel der Morisons. Du weißt ja, dass Theodor Morison der Direktor des Mohammedan Anglo-Oriental College in, hach, ich vergesse immer, wo in Indien …«

»Aligarh, wenn mich nicht alles täuscht.«

»Ja. Wie es scheint, hat sein Großvater das College gegründet, er stammt also aus exzellentem Hause.«

»Ohne Zweifel. Aber warum haben die Morisons die Vormundschaft für ihn übernommen?«

»Das weiß ich nicht genau. Danach musst du ihn selber fragen. Mrs Morison hat es mir zwar erklärt, aber die Geschichte war reichlich verworren. Sie bezeichnen ihn als ihren Sohn.«

»Aber die Morisons haben doch schon einen Sohn.«

»Tja, dann haben sie jetzt wohl zwei.« Und Lily, die sich eben noch bester Laune erfreut hatte, wurde mit einem Mal seltsam verdrießlich und rief gereizt nach dem Dienstmädchen, weshalb Morgan es für das Klügste hielt, sich ins Klavierzimmer zurückzuziehen und seinen Beethoven zu üben.

Aber der Inder ließ ihm keine Ruhe. Die Sache war ihm ein Rätsel, ein kleines Rätsel zwar, aber immerhin farbig genug, um aus dem tristen Grau, das ihn umgab, hervorzustechen. Seit er vor fünf Jahren von Cambridge hierhergezogen war, beschlich ihn immer öfter das Gefühl, vom Wege abgekommen zu sein. Die Welt hatte nichts von ihrem Glanz und ihrem Reiz verloren, doch wollte er sie erleben, musste er ihr seine Aufwartung machen. Selten nur stattete sie ihm einen Besuch ab; schon gar nicht auf vorherige Verabredung und mit dem Wunsch, ihr Latein aufzupolieren.

Am vereinbarten Termin strich Morgan bereits eine halbe Stunde vor der Zeit nervös um die Eingangstür herum. Doch sein Schüler kam zu spät. Syed Ross Masood war groß, breitschultrig und von auffallend gutem Aussehen; er wirkte sehr viel älter als seine siebzehn Jahre. Sein lächelndes Gesicht mit dem üppigen Schnurrbart und den traurigen braunen Augen sah an diesem ersten Vormittag wie aus großer Höhe zu Morgan herab.

Sie hatten sich per Handschlag begrüßt, und Masood schien Morgans Hand gar nicht mehr loslassen zu wollen. Feierlich, mit leicht anklagendem Unterton, rief er aus: »Sie sind Schriftsteller. Sie haben ein Buch veröffentlicht.«

Letzteres entspreche durchaus der Wahrheit, räumte Morgan ein. Er hatte im Jahr zuvor einen Roman veröffentlicht, der von der Kritik im Großen und Ganzen wohlwollend aufgenommen worden war, und auf seinem Zimmer lagen zwei weitere, in verschiedenen Stadien der Vollendung. Dennoch erschien ihm die Bezeichnung »Schriftsteller« ebenso unpassend wie ein schlecht sitzender Anzug.

»Ausgezeichnet, ganz ausgezeichnet. Die Schriftstellerei ist eine der edlen Künste, vielleicht sogar die edelste von allen. Mit Ausnahme der Dichtung. Haben Sie die Gedichte Ghalibs gelesen? Wenn nicht, müssen Sie das auf der Stelle nachholen, sonst spreche ich nie wieder ein Wort mit Ihnen. Ach, hätte ich doch zu Zeiten der Moguln leben können! Waren Sie schon einmal in Indien? Nein? Das ist eine wahre Schande. Sie müssen mich dort eines Tages unbedingt besuchen.«

Die tiefe, geschmeidige, sonore Stimme, die nie wirklich eine Antwort auf ihre Fragen zu erwarten schien, plapperte ohne Pause weiter, als sie sich im Salon niederließen, und verstummte erst, nachdem Agnes den Tee serviert hatte. Jetzt nahmen die beiden Männer einander etwas eingehender in Augenschein. Masood war elegant und teuer gekleidet und verströmte einen Hauch von Parfum. Er sah aus, klang und roch wie ein Prinz. Mit seinem zerknautschten, abgetragenen Äußeren wirkte Morgan dagegen wie ein kleiner Krämer.

»Sie brauchen Hilfe mit Ihrem Latein«, sagte er zu Masood.

»Nein, nein. Meinem Latein ist nicht zu helfen. Da ist Hopfen und Malz verloren.« Er trug ein paar Lehrbücher unter dem Arm, die er in gespielter Verzweiflung zu Boden schleuderte. »Erzählen Sie mir lieber etwas über das Leben an einer englischen Universität.«

»Ich kenne Oxford nicht, nur Cambridge.«

»Mein Vater hat am Christ’s College in Cambridge studiert. Wussten Sie das? Mein Großvater, Sir Syed Ahmad Khan, hat ihn dorthin geschickt. Mein Großvater wollte mit seinem Anglo-Oriental College so etwas wie ein Cambridge für Mohammedaner schaffen. Er liebte alles Englische, insbesondere das englische Bildungssystem, o ja! Mein Vater ebenso, obwohl er von seinen englischen Freunden nicht immer anständig behandelt wurde. Ich bin mir in dieser Hinsicht noch nicht schlüssig.«

»Was hat Ihr Vater in Cambridge studiert?«

»Die Rechte, die Rechte. Er war Anwalt, wissen Sie, und später dann Richter am High Court. Aber er ist unter unglücklichen Umständen von diesem Amt zurückgetreten.«

»Und wie kommt es, dass Sie bei den Morisons leben?«, fragte Morgan vorsichtig.

»Ah. Das ist eine interessante Geschichte. Eine sehr interessante Geschichte. Aber ich fürchte, ich kenne Sie noch nicht gut genug, um sie Ihnen zu erzählen.«

»Natürlich. Bitte verzeihen Sie meine Neugier.«

Masood dachte einen Augenblick nach, dann beugte er sich vor, und seine dunklen Augen wurden noch dunkler. »Vor ein paar Jahren, als ich zehn war, verlor mein Vater den Verstand. Er war ein starker Trinker, müssen Sie wissen. Der Alkohol wurde meinem Vater zum Verhängnis. Aus diesem Grund hat er auch die Juristerei an den Nagel gehängt.«

»Das tut mir leid.«

»Ja. Eines Abends ging er mit mir in den Park des Colleges. Es war stockfinster und bitterkalt. Er wollte mir zeigen, wie man mit einem Holzpflug umgeht. Er redete einen Haufen Unsinn über Politik und Landwirtschaft. Ich glaube, er wollte mich lehren, was es heißt, Inder zu sein. Ich hatte schreckliche Angst. Genau wie meine Mutter. Sie rief nach Mr Morison, der auch sofort kam. Er legte mir seinen Mantel um die Schultern und nahm mich mit nach Hause, und ich ging nie wieder fort.«

»Verstehe«, sagte Morgan, obwohl er in Wahrheit kein Wort verstanden hatte. Die Geschichte leuchtete ihm nicht recht ein.

»Tja, es ist traurig, furchtbar traurig. Das Leben meines Vaters war ein Trauerspiel. Ein paar Jahre nach besagtem Zwischenfall ist er verstorben.« Kaum hatte er dies ausgesprochen, hellte sich seine Miene auf, und er fragte Morgan: »Und wo ist Ihr Vater?«

»Mein Vater ist schon lange tot, er starb, als ich ein kleiner Junge war. Ich habe keinerlei Erinnerung an ihn.«

»Auch das ist furchtbar traurig.«

»Eigentlich nicht.«

Die beiden Männer taxierten einander mit gestärktem Misstrauen. Morgan wusste nicht, was er von dem Besucher halten sollte, der sich ihm so freimütig, auf ganz und gar unenglische Weise, anvertraut hatte. Doch statt der Versuchung nachzugeben und seiner Empörung Ausdruck zu verleihen, beschloss er, den jungen Mann sympathisch zu finden, gerade wegen seiner rückhaltlosen Offenheit.

Im Laufe der folgenden Wochen, in denen sie sich regelmäßig trafen, wuchs diese Sympathie noch. Mit dem Latein war es allerdings nicht weit her. Zwar erschien Masood stets gut vorbereitet zum Unterricht, doch kaum hatten sie Platz genommen, begann er auch schon, sich zu krümmen und zu winden und über andere Dinge zu sprechen.

Beim dritten Mal blieb Morgan standhaft. »Sie müssen diese Ableitungen aus dem Effeff beherrschen«, erklärte er seinem Schüler. »Darum sind wir schließlich hier.«

»Aber das ist so schrecklich langweilig. Was halten Sie von einem kleinen Spaziergang?«

»Nach der Stunde.«

Masood sah ihn bekümmert an. Dann sprang er auf, packte Morgan beim Schlafittchen, stieß ihn auf das Sofa und kitzelte ihn heftig durch. Es war unerhört – was im ersten Moment wie ein tätlicher Angriff ausgesehen hatte, entpuppte sich nun als Spiel. Morgan fühlte sich unversehens in seine Kindheit zurückversetzt, ein heißer Sommernachmittag, der Duft von Heu. Ansell, sein liebster Gärtnerjunge, hatte so mit ihm herumgetollt.

Damit war es besiegelt; Masood wurde sein Freund. Die Distanz zwischen ihnen war überwunden.

* * *

Indien hatte Morgan bereits des Öfteren umgetrieben, wenn auch weniger als Ort denn als Idee. Die meisten Kingsmen folgten der Tradition und traten dem Indian Civil Service bei, und viele seiner Bekannten machten dort Karriere. Bei Abendgesellschaften beschwor man den Subkontinent, gewöhnlich mit heiligem Ernst, als ehernen Eckpfeiler des Empire. Am anderen Ende der Welt gelegen und doch irgendwie zu England gehörig, hatte er bislang nicht zu Morgans bevorzugten Reisezielen gezählt. Doch nun, da er Masood über seine Kindheit sprechen hörte und das Heimweh in seiner Stimme vernahm, imaginierte er sich selbst in dieser fremden Umgebung. Vielleicht, ja vielleicht würde er eines Tages doch hinfahren.

Vorerst aber blieb er England verhaftet. Insbesondere der Provinz mit ihrem hasserfüllten Dünkel, wo sein Leben aus einer endlosen Reihe von Teegesellschaften und ebenso gefälligen wie geistlosen Gesprächen zu bestehen schien, hauptsächlich – so hatte er den Eindruck – mit älteren Damen.

Wie zum Beispiel Maimie Aylward, die beste Freundin seiner Mutter. Als Lily ihr von Morgans neuem Schüler erzählte, schlug sie sich die Hand vor das Gesicht.

»Meine Güte«, sagte sie. »Hoffentlich stiehlt er Ihnen nicht das Tafelsilber.«

Morgan lachte höflich, obwohl ihm eigentlich nicht danach zumute war. Er hatte gelernt, bei Gesprächen wie diesem Amüsement zu heucheln, und verabscheute sich für diese Maskerade. Obgleich Engländer mit Haut und Haar, waren ihm viele englische Allüren fremd.

Und so fand Morgan seinen neuen Freund vor allem deshalb interessant, weil er etwas aufregend Exotisches in seine Stube brachte. Durch Masoods Augen betrachtet, wirkte selbst das banalste Thema plötzlich neu und originell. Und was Masood gewöhnlich fand, hielt Morgan für bemerkenswert.

So wie er eines Tages beiläufig erwähnte, er sei in der siebenunddreißigsten Generation ein Nachfahr des Propheten Mohammed. »Und in der hundertundzwanzigsten von Adam«, setzte er hinzu. Und plötzlich schien die Welt uralt und wunderschön.

Dabei hatte Morgan vom Mohammedanismus selbstverständlich keinen Schimmer, und das ärgerte Masood.

»Ich will es Ihnen erklären«, sagte er geduldig. »Du sollst keinen Wein trinken. Du sollst kein Schweinefleisch essen. Es gibt nur einen Gott, und Mohammed ist sein Prophet. Glaube an das Jüngste Gericht. Ach ja, und du sollst kein Aas essen. Selbst ein Weißer könnte diese simplen Gebote befolgen.«

»Theoretisch schon. Aber ich halte nichts von Religion.«

»Sie meinen, Sie sind Christ.«

»Nein, nein. In Cambridge habe ich meinem Glauben abgeschworen.«

»Mein lieber Forster, alle Engländer sind Christen. Es ist wirklich traurig. Die Engländer sind ein unseliges Volk, und ich bedauere sie zutiefst. Ich würde ihnen ja gerne helfen, aber sie sind zu zahlreich, da ist leider nichts zu machen.«

Als Masood wenig später nach Oxford zog, schien in Weybridge mit einem Mal etwas zu fehlen. Dennoch tauschten sie sich weiter eifrig aus, in Form von Briefen, die rege hin- und hergingen. Ganz ihrem gewohnten Ton entsprechend, pflegte Masood in seinen Briefen einen gekünstelten orientalischen Stil, schwülstig und verschnörkelt, eine Mischung aus Empfindsamkeit und Ironie. Er bedachte Morgan mit den überschwänglichsten Anreden – Teuerster, Verehrtester – und Schwüren ewiger Freundschaft, vor einer imaginären Kulisse von Muezzins und Minaretten. Bald antwortete ihm Morgan in der gleichen Weise.

Kurz darauf besuchte er seinen Freund in Oxford. Der Sommer stand vor der Tür; die wenigen Tage vergingen wie im Traum: Kahnfahrten, Spaziergänge, ziellose Gespräche. Masood hatte sich unterdessen die ganze Stadt zu eigen gemacht wie einen seiner teuren Mäntel, den er nach Belieben abstreifen oder überwerfen konnte. Er schien weniger an seinem Studium interessiert zu sein als daran, sich in Szene zu setzen, eine Rolle zu spielen, auch wenn das Genre des Stückes zumeist nicht ganz klar war. Er gefiel sich darin, mit seinem silberbeschlagenen Stock einherzustolzieren, mit melancholisch-melodiöser Stimme Paul Verlaine zu rezitieren oder im weißen Dress über den Tennisplatz zu staksen. Er spielte überhaupt recht viel: Tennis, Musik auf dem Grammofon – und Streiche. Kurz, er spielte für sein Leben gern, besonders in seinen ernsteren Momenten.

Zudem war er der Mittelpunkt eines kleinen Kreises von Bewunderern, vornehmlich Inder, die sich in seinen Räumlichkeiten lümmelten wie das Gefolge eines müden Imperators. Sie schienen Morgan kaum zu bemerken, ganz so, als sei er unsichtbar wie ein Spion oder ein Kind. Sie unterhielten sich zumeist auf Urdu, was Masood nur gelegentlich und widerwillig übersetzte. Manchmal jedoch sprachen sie alle Englisch, obgleich die Themen, die sie erörterten, für Morgans Ohren ihrerseits wie fremde Zungen klangen: die Sitten und Gebräuche Indiens, historische Figuren, von denen er nie gehört, Städte, die er nie gesehen hatte.

Zu seiner großen Freude drehten sich diese Gespräche unter anderem um Gedichte, die sie theatralisch deklamierten, auf Urdu oder Persisch und bisweilen auch Arabisch. Soviel er erahnen konnte, ging es darin in der Hauptsache um die Vergänglichkeit der Liebe und den Niedergang des Islam. Es war sonderbar, bei einem solchen Anlass Lyrik vorgetragen zu bekommen, doch Masood erklärte ihm, im Orient sei die Dichtkunst eine öffentliche und keine private Angelegenheit wie hier in England.

»Ihr sogenannten Weißen«, bekam er zu hören, »habt panische Angst vor euren Gefühlen. Bei euch steht alles fein säuberlich geordnet im Regal. In Indien hingegen zeigen wir, was wir empfinden, ohne uns dessen zu schämen.«

»Warum sogenannt?«

»Weil ihr alles andere als weiß seid. Eher rosig grau, würde ich sagen. Schau her.«

Als er und Masood zum Vergleich die Arme nebeneinanderhielten, sah er, dass es stimmte. So hatte er seine Haut noch nie betrachtet. Der Teint seines Freundes erschien ihm weitaus anziehender als der seine.

Solche Ideen kamen der Politik gefährlich nahe, die unter Masoods Freunden eine nicht unwichtige Rolle spielte. Doch immer, wenn sie darauf zu sprechen kamen, redeten sie aufgeregt durcheinander, obgleich sich leicht heraushören ließ, dass die indische Unabhängigkeit als Thema stetig wiederkehrte. Nur wenn sie seiner Gegenwart gewahr wurden, verstummten sie jäh und senkten beschämt den Blick.

Beim Abschied überreichte Masood ihm ein Päckchen. »Du musst sie anprobieren«, sagte er. »Ich habe die Größe geschätzt.«

Es war ein Paar goldener Pantoffeln.

»Aber die kann ich nicht annehmen. Sie sind viel zu schön.«

»Und ob du sie annehmen wirst, sonst spreche ich nie wieder ein Wort mit dir.«

Die Pantoffeln passten wie angegossen und schmiegten sich sanft und seidig um seine Füße. In seinen englischen Hosen, die ihm noch dazu etwas zu kurz waren, kam er sich albern, wenn nicht gar ein wenig lächerlich vor. Und doch war das Einzige, was er empfand, ein überwältigendes Gefühl der Dankbarkeit.

Einen Monat später kehrte er auf einen zweiten Besuch zurück, an dessen Ende Masood nach einem neuerlichen Präsent Ausschau hielt. Er ließ den Blick flüchtig über die diversen indischen Gegenstände schweifen, die im Zimmer verstreut lagen – bestickte Quilts, Schmuck, handgeschnitzte Räucherkästchen –, und pickte scheinbar willkürlich etwas heraus: eine Huka, die einer seiner Freunde, ein Mann namens Raschid, tags zuvor geraucht hatte.

»Nein. Die kann ich unmöglich annehmen.«

»Ich bitte dich.«

»Nein. Danke. Aber das ist zu großzügig. Mit meinem Pantoffeln bin ich glücklich und zufrieden.«

Ein seltsamer Ausdruck legte sich auf Masoods Gesicht, eine hölzerne Distanziertheit, die seine Herzensgüte verhüllte wie eine Maske. »Ich bestehe darauf. Und du darfst dich nie wieder bei mir bedanken.«

Die Vehemenz, mit der er Morgan die Huka in die Hand drückte, ließ die gebotene Höflichkeit schmerzlich vermissen. Doch als sie am Bahnhof ankamen, hatte er sich schon wieder gefasst. »Du darfst dich nicht bedanken, wenn ich dir etwas schenke«, sagte er mit ruhiger Stimme. »Und ich werde mich auch nicht bei dir bedanken.«

»Und warum nicht?«

»Nur Fremde bedanken sich. Freunde nicht. Du bist wie ein Bruder für mich. Bedankst du dich etwa bei deiner Mutter, wenn sie etwas für dich tut? Nein, das gilt als selbstverständlich. Dafür braucht es keinen Dank.«

»Natürlich bedanke ich mich bei meiner Mutter. Engländer bedanken sich ständig.«

»Ich bin aber kein Engländer. Und du auch nicht, solange du mit mir zusammen bist.«

Die Absurdität dieser Haltung änderte jedoch nichts an der Aufrichtigkeit der Geste, und auf der Heimreise glomm immer noch ein winziger Funken Dankbarkeit in Morgans Brust. Die schimmernde Huka zog bewundernde Blicke auf sich, sowohl im Zug als auch in Weybridge. Aber erst als er allein in seinem Zimmer saß, machte er sich ihren wahren Wert bewusst, und der lag in Masoods Worten. Du bist wie ein Bruder für mich. Der Satz ging ihm nicht mehr aus dem Sinn. Er hatte sich immer schon einen Bruder gewünscht, einen Mann ungefähr seines Alters, der ähnlich empfand wie er selbst, jemanden, dem er sich anvertrauen konnte. Vor seiner Geburt war seine Mutter schon einmal guter Hoffnung gewesen, doch das Baby war gestorben. Er hatte dieses tote Kind stets als den Bruder betrachtet, der ihm nicht vergönnt gewesen war.

Er schlüpfte in die Pantoffeln, setzte sich auf die Bettkante und nahm einen tiefen Zug aus der Huka. Der schwache, kaum wahrnehmbare Duft von altem Tabak schwängerte die Luft.

* * *

Inzwischen war sein zweiter Roman erschienen. Obgleich ihm das Schreiben Vergnügen bereitet hatte und die Worte ihm mit Leichtigkeit aus Seele und Feder geflossen waren, erschien ihm das Buch mitunter – paradoxerweise – allzu blutarm und symbolbeladen. Das Problem bestand darin, dass er über Männer und Frauen schrieb, über die Ehe, beides Themen, von denen er im Grunde keine Ahnung hatte. Es bedrückte ihn über die Maßen, dass ihm sein eigentliches Thema versagt war und womöglich auf ewig würde unausgesprochen bleiben müssen.

Er hatte das Buch den Apostles gewidmet, auch bekannt als die Cambridge Conversazione Society, ein erlesener Zirkel von Intellektuellen, dem er von seinem vierten Studienjahr an zugehört hatte. Dort hatte er nicht nur Verwandte im Geiste angetroffen, sondern zum ersten Mal auch Freundschaften geschlossen, die von Dauer waren.

Viele Apostles, und nicht zuletzt ihre Gespräche, hatten Eingang in den Roman gefunden. Vielleicht konnten sie sich deshalb nicht so recht dafür erwärmen. Er hatte versucht, sie zu verschlüsseln oder unkenntlich zu machen, aber letztlich steckte weitaus mehr von ihm selbst darin als von irgendjemand sonst. Eine der Figuren allerdings war bis zu einem gewissen Grad jenem Apostle nachempfunden, dem seine größte Zuneigung gegolten hatte. Hugh Owen Meredith – den seine Freunde nur Hom zu nennen pflegten – hatte bis dato einen besonderen Platz in seinem Herzen eingenommen.

Hom und er hatten sich in ihrem zweiten Studienjahr in Cambridge kennengelernt. Sein stattliches, südländisches Aussehen und sein athletischer Körperbau hatten Morgan vom ersten Tag an fasziniert, ebenso sein messerscharfer Verstand. Hom hatte sich für seine Aufnahme in den Kreis der Apostles starkgemacht, doch sein Einfluss reichte sehr viel weiter. Kaum waren sie Freunde geworden, hatte er Morgans religiöse Überzeugungen aufs Korn genommen und sie mit ebenso spitzem wie zynischem Aplomb in Frage gestellt.

Morgan nahm den Fehdehandschuh gerne auf. Wenn er über Form und Inhalt des Christentums nachsann, gelangte er nachgerade zwangsläufig zu dem Schluss, dass es, zumindest inhaltlich, nicht allzu viel zu bieten hatte. Das Konzept der Heiligen Dreifaltigkeit war schlicht absurd. Und Jesus ein humorloser Bursche, der es an Gedankentiefe fehlen ließ und obendrein eine perverse Vorliebe für Schmerzen hegte. Nein, die Religion war eher eine Zerstreuung denn eine Lösung, und schließlich kam ihm die Erleuchtung, und er sagte sich von ihr los. Danach fühlte er sich beinahe körperlich erleichtert.

Diese Leichtigkeit hatte er Hom zu verdanken. Dabei umgab Hom selbst ein Nimbus von Schwermut und Verzweiflung, trotz seiner aufgesetzten guten Laune. Stets schwang in seinen Reden ein Anflug von Enttäuschung und Verzagtheit mit. Morgan fühlte sich von dieser dunklen Aura angezogen, weil er glaubte, ihn davon befreien zu können. Wenn die beiden zusammen waren, ergingen sie sich in hoffnungsvollen Schwärmereien, die eine glänzende Zukunft zu verheißen schienen. Was diese Zukunft für sie bereithielt, war ungewiss. Doch wenigstens für Morgan barg sie das Versprechen einer erfüllten, glücklichen Beziehung zwischen ihm und Meredith, in welcher Form auch immer.

Eine Zeitlang sprach durchaus einiges dafür. Seine Studienjahre in Cambridge erschienen ihm wie ein einziger strahlender Höhepunkt, der ihm neue, ungeahnte Welten eröffnete. Er hatte die alten Griechen für sich entdeckt, und das hellenische Universum, das erste Empire der Geschichte, diente ihm als Rechtfertigung für vieles. Beflügelt von den Schriften Platos, wagte er es erstmals, Homs Körper zu bewundern und nicht bloß seinen Intellekt.

Cambridge hatte er zu diesem Zeitpunkt bereits hinter sich gelassen; er lebte mit seiner Mutter in einem Hotel in Bloomsbury, und Hom studierte ganz in der Nähe, an der London School of Economics. Sie sahen sich häufig. Eines Abends, im Zuge einer hitzigen Debatte über das Symposion, fanden sie sich eng umschlungen auf Homs Sofa wieder und strichen einander mit den Fingern durch das Haar. »Ich liebe dich«, gestand Morgan seinem Freund, doch die Empfindung stellte sich erst ein, nachdem er die Worte ausgesprochen hatte – ebenso ungestüm wie unvermutet und irgendwie zum ersten Male wahr.

Die Worte waren seither oftmals ausgesprochen worden. Dennoch ließen sich die beiden nicht von ihrer Begierde übermannen und blieben stets bekleidet. Hände glitten über groben Stoff; Fingerspitzen erkundeten die Konturen von Augenbrauen, Nase, Mund. In einem besonders glutvollen Moment hatte Morgan sich ein Herz gefasst und die Lippen – linkisch, ungeschickt – auf die seines Freundes gepresst. Die flüchtige Berührung, trocken und geschmacklos, hatte in seinem Kopf ein wahres Feuerwerk entzündet. Worauf Hom sich behutsam von ihm losgemacht hatte.

»Wir müssen vorsichtig sein …«, sagte er, und seine Stimme hallte auch dann noch in Morgan wider, als sie längst verklungen war.

Vorsicht war oberstes Gebot. Was so spontan und natürlich schien, war in Wirklichkeit gefährlich. Und welch berauschende Wirkung diese Gefahr entfalten konnte, erfuhr Morgan in späteren Nächten voller Zärtlichkeiten und Liebkosungen. Die Möglichkeit, entdeckt zu werden, das Rumoren der Nachbarn hinter der Wand: all das wirkte wie ein magnetischer Effekt und verlieh der Reibung zweier Körper zusätzliche Intensität. Zuweilen glaubte er, das Herz wolle ihm stehen bleiben. Noch nie hatte er sich so geborgen und aufgehoben gefühlt wie in den Armen dieses Mannes. Doch selbst in den Schlingen glühendster Leidenschaft war ihm bewusst, dass der andere alldem nicht die gleiche Bedeutung beimaß wie er selbst.

»Warum tust du das?«, hatte Morgan einmal gefragt, als Hom lustlos von ihm abgelassen hatte.

»Warum? Nun, warum nicht? Bei den alten Griechen war es gang und gäbe …«

»Ach, tatsächlich? Nur um das unaussprechliche Laster der alten Griechen zu imitieren?«

»Was heißt hier unaussprechlich? Sprechen wir etwa nicht miteinander? Im Übrigen wüsste ich nicht, welchem Laster wir uns hingegeben hätten.« Jäh richtete Hom sich auf und stieß Morgan beiseite. »Es ist doch gar nichts passiert«, verkündete er in ungewohnt scharfem Tonfall. »Wir haben lediglich unsere Gefühle zum Ausdruck gebracht. Ist das so unverzeihlich?«

»Nicht für mich.«

»Für mich auch nicht. Ich habe dich wirklich sehr gern, Morgan. Betrachten wir das Ganze als Experiment.«

»Als Experiment? Zu welchem Zweck?«

»Um das herauszufinden, müssen wir es wagen. Ich bin es leid, sinnlose Regeln zu befolgen, die uns die Gesellschaft auferlegt. Was man tun darf und was nicht, was man empfinden darf, was nicht. Das ist mir unerträglich. Ich will mich allein von meinen Gefühlen leiten lassen.«

»Einverstanden«, sagte Morgan, obwohl seine Gefühle ihm vorübergehend verloren gegangen waren.

Seit einiger Zeit verbrachte er jede freie Minute in der griechischen Skulpturensammlung des Britischen Museums, und an manchen Tagen schien es ihm, als sei alle Leidenschaft in Marmor erstarrt. Die Götter bekamen etwas Menschliches, die Menschen etwas Göttliches. Besonders eine Statue, ein junger Mann von vollendetem Wuchs – wenn auch mit nur einem Arm –, rief ein schmerzliches Verlangen in ihm wach. Es war die Schönheit der Kunst, aber auch die Schönheit des männlichen Körpers, die ihn erregte. Und diese Erregung stimmte ihn traurig, denn er konnte sich nicht vorstellen, dass er nackter Schönheit je so nahe kommen würde.

Berühren, umarmen. Berührt werden. Manchmal war die Sehnsucht so stark, dass es wehtat. Umso mehr, als er nicht darüber sprechen konnte. Eigentlich nicht einmal mit Hom.

Schon gar nicht, seit Hom ihm en passant eröffnet hatte, er habe sich verlobt.

»Mit einer Frau?«, fragte Morgan dümmlich.

»Mit Caroline Graveson.« Sie war eine Freundin aus seiner Zeit in Cambridge. »Wir tragen uns mit dem Gedanken, eine Gemeinschaftsschule für Knaben und Mädchen zu eröffnen.«

»Eine großartige Idee.«

»Ja, sie hat frischen Schwung in mein Leben gebracht.« Meredith strahlte. »Sie ist einfach hinreißend, Forster, und ich weiß, dass sie die Richtige für mich ist.«

»Natürlich.« Morgan lächelte gequält. Eine solche Kränkung war ihm noch nie widerfahren. Er sah, wie sich Homs Lippen bewegten, als dieser über seine Pläne sprach, doch kein Laut drang an sein Ohr.

Am Ende des Abends, als es Zeit wurde zu gehen, zog Hom ihn an sich und schloss ihn in die Arme. Morgan spürte die Wärme seines Körpers und hörte seinen Atem. Er geriet in eine tiefe Verwirrung der Gefühle, die auch noch anhielt, als er durch die nächtlichen Straßen heim zu seiner Mutter ging.

Vermutlich hatte Meredith ganz recht, und es blieb einem am Ende gar nichts anderes übrig. Vermutlich war die Ehe – der Bund fürs Leben – der einzige gangbare Weg zum Glück. Aber konnte auch er diesen Weg beschreiten? Er hatte dann und wann darüber nachgedacht, und es erschien ihm durchaus möglich, sofern ihm nur die Richtige begegnete. Leider fühlte er sich allein im Kreise alter Damen wohl. Im Umgang mit jungen Frauen war er unbeholfen, und die wenigen Gelegenheiten, bei denen er versucht hatte, Interesse zu bezeigen, hatten allesamt in einem furchtbaren Fiasko geendet. Wenigstens in einem Fall hatte er sich derart tölpelhaft benommen, dass er sich dessen noch heute schämte. Im Grunde kamen ihm die meisten Frauen vor, als ob sie einer anderen Spezies angehörten; sie machten ihm Angst.

Etliche Male schon hatte er – im Verborgenen, unter der Oberfläche – mit der Frage der Ehe gerungen. Letztlich war sie ein Rätsel, das er nur in Worten lösen konnte. Und so versuchte er, die Wirrnis seiner Gedanken in den verschlungenen Handlungsfäden seines nächsten Buches zu entwirren. Obgleich es ihm nur widerstrebend aus der Feder floss, führte ihm Die längste Reise Besonderheiten seines Charakters vor Augen, die ihn einerseits erschreckten, andererseits jedoch auch freuten – weil sie seine heimliche Hoffnung bestätigten, dass er nicht recht in dieses tödliche Idyll der Wohlanständigkeit und Ordnung passte. Nein, es gab einen dunklen Aspekt seiner Persönlichkeit, eine Art verleugneten Halbbruder seiner zivilisierten Seite: trunken, liederlich und primitiv, dem Urwald näher als der Stadt. Er schrieb sogar eine Szene für diesen Teil seiner selbst, in der er, nackt und lüstern, durch eine Landschaft sprang, in der er sich ganz und gar zu Hause fühlte. Später besann er sich eines Besseren und strich die fragliche Passage.

Eine Begegnung auf den Hügeln über Salisbury, wo er bei Maimie Aylward zu Besuch gewesen war, hatte ihm dieses geheime Gesicht wie in einem Spiegel offenbart. Er hatte einen Spaziergang zu den Figsbury Rings unternommen, den beiden Steinkreisen aus der Eisenzeit, in deren Mitte sich ein drehwüchsiger Baum erhob. Er war natürlich schon mehrmals dort gewesen, hatte aber nie einen anderen Menschen angetroffen; seine imposante Wirkung verdankte dieser Ort nicht zuletzt seiner Einsamkeit. Doch an diesem besonderen Tag saß dort ein Hirtenjunge und rauchte, umgeben von kristalliner Stille. Als Morgan sich in seiner Nähe niederließ, bot der Knabe ihm – gleichmütig, ja fast gleichgültig gegen Morgans Existenz – einen Zug aus seiner Pfeife an. Morgan nahm die Pfeife entgegen, erfühlte einen Augenblick lang ihre schwache Hitze und legte sie dann in die raue Hand des Jungen zurück. Er glaubte, ihm dafür seinerseits etwas anbieten zu müssen, doch als er ihm eine Sixpence-Münze hinstreckte, schüttelte der Knabe den Kopf. Ihre leise Unterhaltung, deren Einzelheiten ihm entfallen waren, lebte in seiner Erinnerung vor allem deshalb fort, weil der Knabe ihn nicht mit »Sir« angeredet hatte, kein einziges Mal. Genau genommen hatte er ihn überhaupt nicht tituliert, trotzdem war ihm, als habe er ihn mit Namen angesprochen. Erst als der Junge sich erhoben und zum Gehen gewandt hatte, war Morgan aufgefallen, dass er einen Klumpfuß hatte.

Dieses Gespräch – und der Ort, an dem es stattgefunden hatte – war Morgan nicht mehr aus dem Sinn gegangen; Es hatte Gewalten freigesetzt, die in seinem Innern wogten und Wellen gleich nach außen drängten wie die beiden konzentrischen Steinkreise, die von einem längst vergessenen Punkt ausgingen. Nichts war geschehen, und doch hatte sich eine tiefgehende Veränderung vollzogen. Der Knabe war echt und doch auch eine Art Phantom. Eine Ausgeburt Englands.

Morgan hatte ihn in seinem Buch untergebracht, seine unverbildete Wahrhaftigkeit, ja sogar seine Pfeife – und nicht zuletzt die Landschaft, mit der er untrennbar verbunden war. Nur den Klumpfuß hatte er ihm genommen und ihn jemand anderem angedichtet. Der Fuß war recht eigentlich gar keiner; er stand für eine andere Art von Behinderung, für eine Zunge, die nicht sprechen konnte. Ja, er hatte sich selbst erst mit dem Fuß und dann mit einem neuen Leben ausgestattet, in dem er, wider besseres Wissen, eine Ehe einging. Auch die Apostles kamen vor und Hom und die Provinz, deren anämischer Umklammerung er nicht entrann. Es war ein einziges großes Durcheinander, verschlüsselt und chiffriert, ein heillos verworrenes Knäuel aus unzähligen Gegensätzen, das er selbst nicht mehr zu lösen vermochte. Doch gerade deshalb, weil es keine Lösung gab, gefiel es ihm so gut, denn es war die reine Wahrheit.

* * *

Masood schrieb: Jahrhunderte mögen vergehen, aus Jahren mögen 2000 Jahrhunderte werden, bis Du Nachricht von mir erhältst, & doch darfst Du nicht glauben, dass sich an der großen Zuneigung, der wahren Liebe & der aufrichtigen Bewunderung, die ich für Dich empfinde, auch nur das Geringste geändert hat …

Zuneigung. Liebe. Bewunderung. Morgan schwirrte der Kopf. Doch mit der Zeit gewann er ein wenig Abstand und betrachtete die Zeilen mit nüchternem Blick. Er dachte an die anderen Briefe, die Masood ihm geschrieben hatte, ihre erhitzte, hochtönende Sprache. Von seinen wenigen Begegnungen mit Masoods indischen Kommilitonen wusste er, dass viele von ihnen sich tatsächlich so auszudrücken pflegten. Vor ein paar Wochen erst, in Oxford, hatte ihm ein flüchtiger indischer Bekannter allen Ernstes versichert, er sei sein bester Freund auf der ganzen Welt, und das keineswegs im Scherz. Sie maßen den Worten eine andere Bedeutung bei als die Engländer. Die Sprache schien größer, als sie war.

Dennoch brachte Morgan es nicht übers Herz, Masood eine Antwort zu verweigern. Die zärtliche Erklärung hatte in ihm etwas in Gang gesetzt. Plötzlich begriff er, was es war. Langsam, schleichend nahm Masood Homs Platz in seinem Herzen ein.

Hom war inzwischen verheiratet – wenn auch nicht mit Caroline Graveson. Diese erste Verlobung hatte er schon bald wieder gelöst und daraufhin eine Art Zusammenbruch erlitten, ein tiefes Seelendunkel, das ihn beinahe zum Äußersten getrieben hatte. Morgan hatte ihn häufig besucht und lange Gespräche mit ihm geführt, und Hom hatte gleich mehreren Leuten erzählt, dass er nur in Morgans Gesellschaft das Gefühl habe, am Leben zu sein. Und dann, kaum dass es ihm ein wenig besser ging, hatte er ein Lektorat in Manchester angenommen und schon bald nach seinem Umzug jemanden kennengelernt. Doch obwohl Morgan dies als Zurückweisung, als Ablehnung empfand und sein Verhältnis zu Christabel, Homs Ehefrau, eher unterkühlt war, blieb das seltsame, ungleiche Band zwischen ihm und seinem Freund bestehen.

Eine Zeitlang hatte Morgan es sich erlaubt, beide zu lieben, Hom und Masood, still und von fern, jeden auf seine Weise. Was Hom betraf, so wurde das Glück, das Morgan vielleicht empfunden hätte, geschmälert durch die traurige Gewissheit, dass Hom nie wirklich ihm gehören würde. Mehr als die keuschen Umarmungen, welche die Grenze ihrer Zuneigung markierten, hatte er von ihm nicht zu erwarten.

Bei Masood war das womöglich anders.

* * *

Masood weilte für ein paar Wochen in Paris, um sein Französisch zu verbessern. Als er Morgan einlud, ihn dort zu besuchen, zögerte der nicht lange. Er war für jede Gelegenheit dankbar, seiner Mutter zu entkommen.

Masood holte ihn vom Bahnhof ab. »Es ist ein Graus«, verkündete er theatralisch. »Ich werde diese Sprache nie mit der nötigen finesse beherrschen. Und die Franzosen sind noch ungehobelter als die Engländer, was ich nicht für möglich gehalten hätte. Die weißen Rassen sind ein derart lächerlicher Haufen, dass man sich schämen möchte, von ihnen kolonisiert worden zu sein. Gib mir auf der Stelle dein Gepäck.«