Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Verlag Kremayr & Scheriau

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Deutsch

Arthur Schnitzler wird bis heute als der Dichter literarischer Grazie und unverbindlicher Erotik betrachtet. In Wirklichkeit zeigt sich bereits in seinen frühen Dramen beißende Sozialkritik an der bürgerlichen Doppelmoral seiner Zeit und an der Ausbeutung junger Frauen. Wie kaum ein anderer entlarvte er die wohlhabenden, unbeschäftigten Lebemänner und die Leere vieler zwischenmenschlicher Beziehungen. Max Haberich hat an der Universität Cambridge über Schnitzler promoviert, hat die Quellen dort und im Literaturarchiv Marbach durchforstet, vor allem auch jene, die in den bisherigen Schnitzler-Biografien noch nicht berücksichtigt werden konnten – etwa die ausführliche Korrespondenz mit seiner Frau Olga. Dadurch ist es Max Haberich möglich, den Jahrhundertautor in einem völlig neuen Licht zu zeigen: als sozialkritischen Autor, der sich über Jahrzehnte mit seiner jüdischen Herkunft auseinandersetzte und mit messerscharfer Beobachtung den stetig zunehmenden Antisemitismus in den Blick nahm.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 386

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Max Haberich • Arthur Schnitzler

Max Haberich

ARTHUR SCHNITZLER

Anatom des Fin de Siècle

Die Biografie

Meinem Großvater gewidmet

einem der seltenen Menschen, denen es gelungen ist,die Brücke zwischen Medizin und Kunst zu schlagen

Der Abdruck von Auszügen aus der Korrespondenz zwischen Arthur und Olga Schnitzler im Anhang dieses Buches erfolgt mit freundlicher Genehmigung des Deutschen Literaturarchivs Marbach.

The quotations from previously unreleased writings by Arthur Schnitzler, kept in the collections of the Cambridge University Library and reproduced in this publication, appear courtesy of the Syndics of Cambridge University Library, UK.

www.kremayr-scheriau.at

eISBN 978-3-218-01077-1

Copyright © 2017 by Verlag Kremayr & Scheriau GmbH & Co. KG, Wien

Alle Rechte vorbehalten

Schutzumschlaggestaltung: Sophie Gudenus, Wien

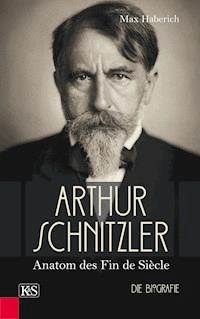

Coverfoto: Arthur Schnitzler 1922; © IMAGNO/Archiv Setzer-Tschiedel

Lektorat: Paul Maercker

Typografische Gestaltung und Satz: Sophie Gudenus, Wien

INHALT

Einleitung

„Wien – Gegenwart“

Frühe Jahre

Erste Erfolge

Aufstieg zum Ruhm: Leutnant Gustl und Der einsame Weg

Der Weg ins Freie – Schnitzlers vorsichtige Erörterung der „Judenfrage“

Die größten Triumphe auf der Bühne

Professor Bernhardi – Antisemitismus auf der Bühne und in Wirklichkeit

Der Weltruin

Die neue Zeit

Persönliche und nationale Krisen

Die späten Meisterwerke

Die letzten Jahre

Nachwort

Anhang

Korrespondenz Arthur und Olga Schnitzler

Bibliografie

Namen- und Werkregister

Anmerkungen

Danksagung

EINLEITUNG

Arthur Schnitzler war einer der größten Schriftsteller, die Österreich im 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. Er trat in seiner Vielseitigkeit sowohl als Autor für die Bühne als auch mit seiner Prosa hervor: Die ersten Hollywood-Stummfilme basierten auf seinen Dramen, wie etwa Anatol (1893) und Spiel im Morgengrauen (1926). Seine Bücher wurden ins Englische, Französische, Schwedische, Italienische und Russische übersetzt und in diesen Ländern von einem breiten Publikum gelesen, so dass er in den 1920er Jahren weltweit als einer der bekanntesten deutschsprachigen Schriftsteller gelten konnte. Als Zeitgenosse Freuds verfolgte er mit großem Interesse die frühen Erkenntnisse der Psychoanalyse und führte als einer der ersten Schriftsteller die psychologische Figurenentwicklung in die deutsche Literatur ein. So setzte er zwanzig Jahre vor James Joyce den inneren Monolog oder „stream of consciousness“ als literarische Technik ein, um die unbewussten Strömungen und Assoziationen der menschlichen Psyche wiederzugeben. Diese faszinierenden, unmittelbaren Einblicke in das Handeln seiner männlichen und weiblichen Figuren sichern Schnitzler bis heute seine Aktualität. In jüngster Zeit hat Stanley Kubrick für seinen letzten Film Eyes Wide Shut (1999) Schnitzlers Traumnovelle (1926) als Vorlage verwendet.

In Anbetracht dessen erscheint es seltsam, dass Schnitzler in seiner Heimatstadt Wien bis heute nicht in offizielle Stadtführungen eingebunden ist, wenngleich es mehrere verschiedene Führungen etwa zu Carol Reeds Meisterwerk Der dritte Mann (1949) gibt. Weder an seinem Geburtshaus noch an seiner letzten Villa prangt eine der mit rot-weiß-roten Fähnchen geschmückten Plaketten der Stadt Wien, an denen kein Tourist vorbeigehen kann, ohne aufzusehen – obwohl sein Geburtshaus in der Praterstraße nur wenige Minuten zu Fuß vom Stadtzentrum entfernt liegt. Und welcher Kontrast ist dazu Freuds ehemalige Wohnung, vor der, auch wenn ihr früherer Bewohner auch international größeren Einfluss ausübte, enorme Flaggen unübersehbar auf das dortige Museum verweisen! Der sprichwörtliche Wiener Erinnerungskult erweist sich hier als äußerst und geradezu unvorteilhaft selektiv. Kein anderer Autor hat sich im gleichen Maße wie Schnitzler mit Wien identifiziert und die Wiener Gesellschaft in all ihren Facetten zum Thema seines Werks gemacht.

Nicht zuletzt im Gegensatz zum literarischen Naturalismus wird Schnitzler in der Regel als unpolitisch, oder doch als unberührt von den tieferen gesellschaftlichen Problemen seiner Zeit gesehen. Der Kreis der Naturalisten um Karl Kraus und Alfred Polgar, der sich im Café „Central“ traf, verstand sich als konzeptuell im Gegensatz zu den „Ästhetizisten“ stehend, zu denen Schnitzler und Autoren wie Hugo von Hofmannsthal, Richard Beer-Hofmann und Hermann Bahr gehörten, die wiederum im Café „Griensteidl“ zusammenkamen.

Auch wenn Schnitzlers Gesellschaftskritik nicht so deutlich ausfiel wie die des Naturalisten Émile Zola, darf man nicht einfach annehmen, dass sie deshalb nicht vorhanden war. Das Los der arbeitenden Klassen machte Schnitzler in der Tat nicht allgemein zum Thema. Dafür war sein Milieu die gesellschaftliche Mitte, deren oberem Spektrum er entstammte, und hier, in der Welt, die er kannte, setzte er seine Gesellschaftskritik an. Insbesondere die Frauen der Mittelschichten und ihre Schicksale fesselten ihn. Als junger Mann lernte er eine außerordentliche Vielzahl von Frauen kennen und lieben, von den höheren Töchtern seiner Nachbarschaft bis zu den Vorstadtmädchen, die mit ihrem spärlichen Einkommen gerade so zurechtkamen und zuhause meist noch Geschwister zu versorgen hatten. Er wusste also, wovon er schrieb, wenn er das Leben einer Frau zum Thema nahm, und konnte mit der zur Ehe gezwungenen Fabrikantentochter ebenso sympathisieren wie mit der Näherin, der es geradezu unmöglich war, aus ihrem kleinbürgerlichen Dasein auszubrechen. Viele seiner Novellen, etwa Frau Berta Garlan (1900), Frau Beate und ihr Sohn (1913) und natürlich Fräulein Else (1924) legen Zeugnis davon ab, dass sich Schnitzler der Missstände seiner Zeit durchaus bewusst war und sie zunächst subtil, bis zur offensichtlichen Gesellschaftskritik von Therese (1928) dann immer deutlicher an den Pranger stellte.

Schnitzlers Detailtreue schlug sich nicht nur in seinem literarischen Schaffen nieder. Mit an Pedanterie grenzender Genauigkeit sammelte und ordnete Schnitzler Materialien und Dokumente zu sich und seinem Werk. Zweiundfünfzig Jahre lang führte er Tagebuch, mit täglichen Einträgen von seinem 17. bis zum 69. Lebensjahr. Ebenso ließ er mappenweise über Jahrzehnte geführte Korrespondenz mit literarischen Kollegen von seiner Sekretärin abtippen, und legte ganze Ordner mit Rezensionen seiner Dramen und Novellen an. Dem Studenten seines Lebens und seiner Zeit bietet sich also ein Reichtum an Material dar, das zum größten Teil in der Universitätsbibliothek Cambridge (vorwiegend Manuskripte, Korrespondenz mit S. Fischer u.a.) und im Deutschen Literaturarchiv Marbach (Tagebücher, Korrespondenz mit Olga Schnitzler u.a.) aufbewahrt wird. Ein weiteres Zentrum der Schnitzler-Forschung befindet sich an der Universität Freiburg, deren Schnitzler-Archiv über Kopien der meisten Primärquellen verfügt. Aufschlussreiche Zensurakten zum Verbot des Dramas Professor Bernhardi sind im Niederösterreichischen Landesarchiv St. Pölten einzusehen. In Wien selbst befinden sich nur noch einzelne Briefe, etwa in der Österreichischen Nationalbibliothek. Aber unbedingt zu nennen ist an dieser Stelle auch die Sammlung von ca. 21.000 Zeitungsausschnitten in der Bibliothek der Universität von Exeter (GB), die Schnitzler von Agenturen zusammentragen ließ, um über die kritische Rezeption seiner Werke auf dem Laufenden zu sein. Die frühesten Rezensionen stammen aus dem Jahr 1891, die letzten von 1937. Vor allem von der deutschsprachigen Forschung wird diese Sammlung kaum beachtet, vereint aber eine Fülle an größtenteils unbekanntem Material.

Warum sich die Hälfte des Schnitzler-Nachlasses in Großbritannien befindet? Das ist die abenteuerliche Geschichte einer Rettung, welche durch die Vermittlung eines damals in Wien forschenden Doktoranden, Eric A. Blackall, zustandekam. Olga Schnitzler überließ, durch den britischen Botschafter, den Nachlass ihres Mannes als Schenkung der Universitätsbibliothek Cambridge, wodurch die ungeheure Menge an persönlichen und literarischen Dokumenten 1938, gewissermaßen in letzter Minute, der Zerstörung durch die SA entging.1

In der Forschung läuft das Interesse an Schnitzler in den letzten Jahren mächtig an. Erst 2014 wurde eine „neue“ Novelle Schnitzlers, Später Ruhm, veröffentlicht. Weil die letzte kritische Edition des Gesamtwerks aus den 1960er Jahren stammt, entsteht seit 2009 an der Universität Wien eine neue historisch-kritische Ausgabe des Frühwerks von 1880–1904. Die Universität Cambridge arbeitet derzeit an einer kritischen digitalen Edition der Werke von 1905–1913, und die Bergische Universität Wuppertal befasst sich mit dem Spätwerk von 1914–1931. Wenn dieses internationale Forschungsprojekt einmal abgeschlossen sein wird, steht der Literaturwissenschaft eine fundierte, aktuelle Ausgabe der Werke Schnitzlers zur Verfügung, welche die dürftige Edition aus den 1960ern bei Weitem übertrifft.2

Auf bislang unveröffentlichte Quellen aus Marbach und Cambridge zugreifend, reiht sich die vorliegende Biografie in die seit der Jahrtausendwende laufende Revision des traditionellen Schnitzler-Bildes vom unkritischen, erotisch obsessiven, in letzter Linie oberflächlichen Autors ein. Zwar versteht sich dieses Buch als Begleitband zu den gesammelten Werken, in dem, soweit möglich, zu jeder Erzählung und jedem Drama der historische Kontext, die Entstehungsgeschichte und mögliche reale Vorbilder der Figuren nachgeschlagen werden können. Der Schwerpunkt soll allerdings Schnitzlers österreichisch-jüdischer Identität gelten. In diesem Sinne hofft der Verfasser, diesen großen Schriftsteller und Dramatiker nicht nur kritisch aufzuwerten, sondern ihm auch jenseits der Grenzen Österreichs wieder zu dem breiteren Publikum zu verhelfen, das er verdient.

Wien, im Januar 2017

„WIEN – GEGENWART“

Die jüdische Gemeinde Wiens im späten 19. Jahrhundert

„Es war die beste aller Zeiten, es war die schlimmste aller Zeiten, es war das Zeitalter der Weisheit und das Zeitalter der Narrheit, […] es war die Epoche des Lichtes und die der Finsternis, es war der Frühling der Hoffnung, es war der Winter der Verzweiflung.“ Der berühmte Eröffnungssatz der Geschichte zweier Städte von Charles Dickens, welche Paris vor Ausbruch der Revolution beschreibt, trifft gleichfalls auf das Wien des Fin de Siècle zu. Die multinationale Hauptstadt des Habsburgerreichs war, mit Berlin und Paris, München und Prag ein Epizentrum der Moderne. Es war die Stadt von Klimt und Kokoschka, von Mahler und Schönberg, von Hofmannsthal und Musil, und von Freud. In Wien tummelte sich ein multiethnisches Gemisch von Deutschen, Ungarn, Tschechen, Kroaten, Slowenen, Polen, Ruthenen, Italienern, und natürlich auch Juden.

Von 1881 an, als der reformfreundliche Zar Alexander II. bei einem Attentat ums Leben kam, erschütterten Pogrome in regelmäßigen Abständen das Siedlungsgebiet der russischen Juden in der heutigen Ukraine. Abertausende von Flüchtlingen passierten die deutschen und österreichischen Grenzen. Diese orthodoxen Juden waren sichtbar fremd, mit ihren Kaftanen, ihren langen Locken und ihrer jiddischen Sprache. In Österreich-Ungarn lebten 1910 2.259.685 Staatsbürger jüdischen Glaubens, oder 4,4 % der Gesamtbevölkerung beider Reichshälften.3 Im Vergleich hierzu lebten in Deutschland im gleichen Jahr 615.000 Juden, von welchen 79.000 aus dem Osten kamen.4 Das entsprach insgesamt knapp einem Prozent Bevölkerungsanteil.

Angesichts dieser steigenden Zahlen lancierte der angesehene Historiker Heinrich von Treitschke im Jahr 1879 mit einem Beitrag in den Preußischen Jahrbüchern den später so genannten Antisemitismusstreit. Seinen Argumenten zufolge stellten die Juden eine Bedrohung für die Einheit der Nation dar. Er rief dazu auf, sie wieder aus dem Land zu vertreiben, um das „deutsche Volk von fremden Zusätzen rein zu halten“.5 Treitschke verlieh dem Antisemitismus eine bürgerliche und wissenschaftliche Note, die das Phänomen davor nicht besessen hatte. Sein Kontrahent in diesem Streit war der klassische Philologe Theodor Mommsen, Verfasser der mehrbändigen Römischen Geschichte.6 1881 wurde Reichskanzler Bismarck eine „Antisemitenpetition“ vorgelegt, welche die Rücknahme der Gleichstellung jüdischer Bürger vor dem Gesetz verlangte – und von Bismarck abgelehnt wurde.

Mit ihren Karikaturen dieser „ostjüdischen“ Immigranten schufen die Antisemiten ein Stereotyp, das sie gleichermaßen auf die assimilierten Angehörigen des Bürgertums anwendeten. Aber diese bürgerlichen Juden hatten ihre Religion in der Regel schon lange abgelegt und mehr mit ihren nichtjüdischen deutschsprachigen Standesgenossen gemein als mit den verarmten Flüchtlingen aus dem Osten. Ein Freund Schnitzlers, der jüdische Autor Jakob Wassermann, der aus der Gegend von Nürnberg nach Wien gekommen war, gestand in seiner autobiografischen Schrift Mein Weg als Deutscher und Jude (1921):

Sah ich einen polnischen oder galizischen Juden, sprach ich mit ihm, […] so konnte er mich wohl rühren oder verwundern oder zum Mitleid, zur Trauer stimmen, aber eine Regung von Brüderlichkeit, ja nur von Verwandtschaft verspürte ich durchaus nicht. Er war mir vollkommen fremd, in den Äußerungen, in jedem Hauch fremd, und wenn sich keine menschlich-individuelle Sympathie ergab, sogar abstoßend.7

Im Ganzen war das „westliche“ jüdische Bürgertum gut integriert. Sie hatten deutsche (und österreichische) Sitten und Gebräuche, Literatur und Kultur angenommen, kurz: alles, was man unter dem Begriff „Bildung“ zusammenfassen konnte. Durch die Flüchtlinge aus Russland und den östlichen Gebieten des Habsburgerreichs wurde ihre kulturelle Identität auf einmal in Frage gestellt. Um Wassermann noch einmal zu zitieren: „In aller Unschuld war ich bisher überzeugt gewesen, ich sei deutschem Leben, deutscher Menschheit nicht bloß zugehörig, sondern zugeboren.“8 Gegen Ende des 19. Jahrhunderts sahen sich nun auch bürgerliche Juden gezwungen, ein kulturelles Erbe als das ihre anzunehmen, von dem sie sich seit Generationen entfremdet hatten. In der antisemitischen Presse wurde dieses Erbe immer wieder im Stereotyp des unkultivierten, ungebildeten, ja rundheraus primitiven „Ostjuden“ dargestellt. Es geschah wiederholt, dass assimilierte Juden in einem verzweifelten Versuch, ihre Zugehörigkeit zur deutschen Kultur unter Beweis zu stellen, sich selbst gegen die östlichen Juden wendeten. Zu den prominenten Beispielen hierfür zählt Otto Weininger, der Verfasser von Geschlecht und Charakter (1903), der mit 23 Jahren Selbstmord beging. Weiters ist Karl Kraus zu nennen, der sich in der von ihm herausgegebenen Fackel stets von Neuem antisemitische Ausbrüche gestattete, und heimlich zum Katholizismus konvertierte, nur um wenige Jahre darauf wieder aus der Kirche auszutreten.9

Eine Antwort auf die Beschleunigung des städtischen Lebens durch die moderne Technik und Industrialisierung war die Verherrlichung der „ländlichen Existenz“. In seinen Deutschen Schriften rief Paul de Lagarde 1878 zu einer Wiederbelebung deutscher Traditionen und deutschen „Volkscharakters“ auf. Dies sei aber nur in betonter Abgrenzung zu deutschen Juden möglich, welche, wie Lagarde behauptete, kein Verständnis für das deutsche Bedürfnis nach völkischer Eigenart besäßen. Lagarde war der Erste, der die Theorien konservativer Denker wie Walter Riehl, für den die moderne Stadt als Katalysator sozialer Ungerechtigkeit galt, um eine klar antisemitische Komponente ergänzte. Riehl argumentierte, dass der Bauernstand dank seiner traditionellen Verbundenheit mit der Scholle das natürliche Gegengewicht zur modernen urbanen Existenz bilde.10

Der in München lebende Julius Langbehn schilderte 1890 in seinem auflagenstarken Buch Rembrandt als Erzieher, wie wahre Kunst nur aus natürlicher Boden- und Volksverbundenheit entspringe, nicht aus den anonymen, dekadenten Großstädten. Langbehn, dessen Werk als einer der Kerntexte der Heimatkunst-Bewegung angesehen wird, schrieb, dass die Bauern nicht nur die „Grundlage des Staates“ bildeten, sondern auch für die „arische Erneuerung“ der Gesellschaft unabdingbar seien. „Die Macht des Blutes […] ist stärker als alles“, so Langbehn. Für ihn verfügten die Deutschen über ein gottgegebenes Recht, wegen ihrem ausgeprägten Tugendsinn und der „Reinheit ihres Blutes“ über andere Völker zu herrschen. Mit anderen Worten: „Die Deutschen sind bestimmt, den Adel der Welt darzustellen.“11 Wenn Lagarde Riehls Befürwortung des natürlichen Lebens auf der Scholle den Antisemitismus hinzufügte, stammt von Langbehn zusätzlich das imperialistische Motiv.12

Diese Ideen lagen in der Luft deutscher und österreichischer Städte in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts. Auch wenn die Versuchung groß ist, diese Konzepte aus heutiger Sicht als reaktionär zu bezeichnen, sollte nicht vergessen werden, dass sie zu ihrer Zeit hochaktuell waren. Ebenso modern waren die Evolutionstheorie Charles Darwins, wie auch die pseudowissenschaftlichen Rassentheorien, etwa von Houston Stewart Chamberlain oder Arthur de Gobineau. In seinem Aufsatz Sur l’inégalité des races humaines (1853) entwickelte der Letztere die bereits bestehende Hypothese einer weißen, arischen Rasse weiter, die allen anderen überlegen sei, und sich auch nicht mit anderen Rassen vermischen sollte. Chamberlain griff dieses Konzept auf und betonte in seinen Schriften die dominante Stellung des germanischen Volkes im arischen Kontext. Er steuerte auch ein antisemitisches Element bei, das bei Gobineau gefehlt hatte. Von Chamberlains Hauptwerk, Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts (1899), wurden bis 1914 100.000 Exemplare verkauft.13

Wien – multinationale Hauptstadt der Donaumonarchie

Als zentraler kultureller Schmelztiegel des Habsburgerreichs spiegelte Wien die größeren ethnischen Konflikte der gesamten Monarchie in konzentrierter Form wider. Der Zusammenfluss von Deutschen, Tschechen, Ungarn, Polen, Italienern und weiteren Völkern schuf ein erstaunliches Ferment kultureller Kreativität. Gleichzeitig war das frühe 20. Jahrhundert eine Ära des Nationalismus und der Nationalstaaten. Wie aggressiv die Völker der Monarchie einander befehdeten, lässt sich am Beispiel der Beschlüsse des Ministerpräsidenten Graf Badeni von 1897 illustrieren. Die neue Regelung, dass böhmische Beamte offizielle Korrespondenz nunmehr auf Deutsch und Tschechisch abzufassen hatten, führte anständige Bürger zu hunderten auf die Straßen und gipfelte in einem regelrechten Aufstand. Tschechische und deutsche Abgeordnete im österreichischen Parlament wurden sogar tätlich gegeneinander.14

Wenn diese starken Differenzen auch keineswegs in erster Linie von einem Wunsch nach Unabhängigkeit von der Herrschaft der Habsburger getrieben waren, trugen sie doch zu einer allgemein verbreiteten Atmosphäre des Niedergangs und der Desintegration bei. Nachdem Ungarn 1867 in den Rang eines halbautonomen Königreichs erhoben worden war, verlangten andere Minderheiten nun ähnliche Rechte. Die Serben waren wohl die militantesten, zumal ein eigenständiger serbischer Staat eben erst, im Jahre 1878, jenseits der südöstlichen Grenze ins Leben gerufen worden war. Die italienische Bevölkerung um Triest sah sich in einer ähnlichen Situation.

Nur eine kleine Minderheit von Deutschen, die so lange als „Staatsvolk“ die treueste Stütze der Dynastie bildete, scharte sich um die „Alldeutsche Bewegung“ Georg von Schönerers. Schönerer, überzeugter Antisemit und vom jungen Hitler sehr bewundert, forderte eine komplette Zerschlagung Österreich-Ungarns und die Vereinigung der deutschsprachigen Gebiete mit dem benachbarten Reich. 1889 zählte seine „Alldeutsche Vereinigung“ jedoch nur 1.200 Mitglieder. Nur drei deutsche Separatisten wurden 1907 ins Parlament gewählt, zu diesem Zeitpunkt war die Bewegung bereits im Niedergang.15 Doch trotz ihrer geringen Zahlen ließ sich diese Gruppe nicht überhören, womit sie zur gespannten Atmosphäre während der Amtszeit des Wiener Bürgermeisters Karl Lueger beitrug.

Um 1890 machte die jüdische Gemeinde fünf Prozent der Bevölkerung Wiens aus. Zwanzig Jahre später hatte sich die Zahl fast verdoppelt, von 99.441 auf 175.318, bei einer Gesamtbevölkerung von etwas über zwei Millionen, also 8,6 Prozent.16 Theoretisch besaßen die Juden seit der Emanzipation von 1867 gleiche Rechte wie alle anderen Bürger. In der Praxis sahen die Dinge jedoch anders aus: Ein Jude konnte in der Verwaltung, Justiz, Armee oder im Universitätswesen bis zu einem bestimmten Grad aufsteigen, stieß dann aber an eine unsichtbare Grenze.

Robert Wistrich zitiert aus Hans Tietzes Die Juden Wiens (1933), in welchem ein deutscher Nationalist namens Türk im Parlament vorbringt, dass es „55 jüdische Professoren der Medizin und des Rechts in Wien“ gebe. Rabbi Joseph Bloch hält dagegen, dass „21 dieser Professoren Konvertiten sind und nur zwei davon beamtete Professoren“.17

Diese Einschränkungen erklären, warum sich viele Wiener Juden auf das Gewerbe und das Finanzwesen konzentrierten. Es gab auch eine beachtliche Anzahl in den „freien Berufen“: 15 Prozent der berufstätigen jüdischen Männer waren Anwälte, sechs Prozent Ärzte und acht Prozent Schriftsteller oder Journalisten.18 Ein Drittel der Juden Wiens (34 Prozent) lebte im traditionell jüdischen Viertel am anderen Donaukanalufer, in der Leopoldstadt. Das Zentrum und der Bezirk unmittelbar nördlich davon, der Alsergrund, beherbergten jeweils 20 Prozent. Die restliche jüdische Bevölkerung verteilte sich auf die Bezirke Brigittenau, Mariahilf und Neubau.

Im Licht der unentwegten nationalen Querelen, welche das Parlament während der letzten Jahrzehnte Österreich-Ungarns paralysierten, können die Juden als die verlässlichsten Untertanen des Kaisers bezeichnet werden. Sie wussten sich unter dem besonderen Schutz Franz Josephs, was so weit ging, dass die nationalistische Presse ihn als „Judenkaiser“ bezeichnete.19 Da er ein Garant der Emanzipation im Rahmen des Ausgleichs von 1867 war, konnten es sich höhere österreichische Beamte nicht leisten, aufgrund antisemitischer Neigungen – falls sie denn solche hegen mochten – Juden offen zu diskriminieren. Taten sie es dennoch, handelten sie im entschiedenen Widerspruch zu einem der zentralen Herrschaftsprinzipien der Habsburger.

Wenn eine latent antisemitische Haltung in der höheren Staatsverwaltung trotzdem verbreitet war, ist dies auf die jahrhundertealte Verbundenheit von Kirche und Staat zurückzuführen, in einem Land, das sich als Bastion der Gegenreformation betrachtete. Der Allianz klerikaler und politischer Interessen ist beispielsweise auch das Verbot von Schnitzlers Drama Professor Bernhardi zu verdanken. Während der Amtszeit des Bürgermeisters Karl Lueger wurde der Antisemitismus von der höchsten städtischen Autorität geduldet. Unter seiner Ägide leistete sich die antisemitische Presse zunehmend verwegene Angriffe auf die jüdische Gemeinde.

Franz Joseph hatte die Anerkennung von Luegers Wahl zum Bürgermeister vier Mal verweigert, gerade weil er die offizielle Diskriminierung seiner jüdischen Untertanen befürchtete. Als Lueger zum fünften Mal die Wahl gewann, gab der Kaiser nach. Lueger hatte das Bürgermeisteramt von 1897 bis zum seinem Tod 1910 inne. Obwohl er selbst regelmäßig Hetzreden gegen die Juden der Stadt hielt, hatte Lueger doch auch wohlhabende jüdische Freunde und Sponsoren in der Finanzwelt, der Industrie und der liberalen Presse. Es gab „gute“ Juden unter seinem Schutz, und „schlechte“, deren Ruf er ohne Zögern für seine eigenen politischen Ziele zu schädigen bereit war.

Antisemitismus war zu dieser Zeit schon nicht mehr nur ein Kennzeichen der unteren sozialen Schichten. Nur wenige Jahrzehnte zuvor hatte er etwa als Charakteristikum der kleinen Gewerbetreibenden gegolten, die sich vielleicht bei einer jüdischen Bank verschuldet hatten. Nun griff der Antisemitismus auch unter den Studenten und Professoren der Universität um sich. 1896 gaben studentische Verbindungen den „Waidhofener Beschluss“ bekannt, der jüdischen Studenten die Satisfaktionsfähigkeit und somit auch ihre Ehre absprach.20 Die Möglichkeit, seine Ehre mit dem Säbel auf einer Mensur zu verteidigen, war aber für Studenten dieser Zeit ungemein wichtig. Im genauen Wortlaut heißt es: „Jeder Sohn einer jüdischen Mutter, jeder Mensch, in dessen Adern jüdisches Blut rollt, ist von Geburt aus ehrlos, jeder feineren Regung bar. […] Er ist ein ethisch tiefstehendes Subjekt. Der Verkehr mit einem Juden ist daher entehrend; man muss jede Gemeinschaft mit Juden vermeiden. Einen Juden kann man nicht beleidigen, ein Jude kann daher keine Genugtuung für erlittene Beleidigungen verlangen.“21 Nach dieser Proklamation gründeten sich spezifisch jüdische Verbindungen, unter denen die Kadimah besonders zu nennen ist, die das studentische Fechtwesen demonstrativ weiterführten.22 Sie wichen auch Konfrontationen mit nationalistischen Verbindungen nicht aus.

Auf professoraler Seite äußerte etwa Dr. Theodor Billroth, ein angesehener Chirurg, offen seine Sorge über die wachsende Anzahl „ostjüdischer“ Studenten an der Universität. Er befürchtete, dass dieser Zuzug unvermeidlich zur Senkung des akademischen Niveaus führen würde: zum einen wegen ihrer mangelnden Beherrschung des Deutschen, zum anderen jedoch, so Billroth, wegen „unüberwindbarer Gegensätze zwischen der deutschen und der jüdischen Rasse“.23

Antisemitismus und Zionismus – in Österreich und Frankreich

Wie die globale Ausrichtung der zionistischen Theorie nahelegt, war der Antisemitismus keineswegs auf die deutschsprachige Welt beschränkt. In Frankreich tobte die Dreyfus-Affäre volle zwölf Jahre lang. Der junge Hauptmann Alfred Dreyfus wurde im November 1894 des Verrats beschuldigt, weil er angeblich militärische Geheimnisse nach Deutschland verkauft hatte. Er wurde nach Südamerika, auf die Strafkolonie der Teufelsinsel in Französisch-Guyana verbannt, wo er fünf Jahre in Einzelhaft verbrachte. Zwei Jahre später kam Beweismaterial ans Licht, das auf den wahren Schuldigen, Ferdinand Esterhazy, wies. Die Armeebehörden hielten die Dokumente jedoch zurück und sprachen Esterhazy am zweiten Verhandlungstag frei. Ihre Absicht war, Dreyfus’ Schuld aufgrund von gefälschten Beweisen zu bekräftigen. Vor dem Hintergrund der immer lauter werdenden Gerüchte einer Verschwörung des Militärgerichts gegen Dreyfus veröffentlichte Émile Zola seinen feurigen Brief J’accuse (1898). Schließlich gab die Regierung dem Drängen liberal-progressiver Kreise nach und nahm das Verfahren wieder auf. In einem neuen Prozess 1899 kam es zu einer zehnjährigen Verurteilung, aber tatsächlich wurde Dreyfus freigesprochen und der Strafe enthoben. Jedoch stellten sich erst 1906 alle Anschuldigungen gegen ihn als endgültig falsch heraus. Er wurde wieder in die französische Armee eingesetzt, in welcher er den gesamten Ersten Weltkrieg hindurch diente.24

Diese Gerichtsverfahren spalteten die ganze Nation. Die Befürworter und Gegner von Dreyfus leisteten sich erbitterte Kämpfe in der französischen Presse. Auch in Frankreich war der Antisemitismus nicht mehr nur Sache des Kleinbürgertums, er war ebenso in intellektuellen Kreisen zu finden. Im Grunde war die Dreyfus-Affäre eine ideologische Auseinandersetzung zwischen jenen, die die glorreichsten kulturellen Leistungen Frankreichs in der Armee verkörpert sahen, und denjenigen, die individuelle Menschenrechte über ein bestimmtes politisches Programm stellten. Es war ein Zusammenprall der Rechten und Linken mitsamt ihrer Sympathisanten. Als herauskam, dass Dreyfus nicht nur ein, sondern gleich zwei Mal aufgrund gefälschter Beweise verurteilt worden war – nachdem er bereits fünf Jahre auf der Teufelsinsel verbracht hatte –, erlitten die französischen Antisemiten eine Niederlage, wie sie ihre deutschsprachigen Genossen nie hinnehmen mussten. Weder in Deutschland noch in Österreich triumphierten republikanische Werte über politische Intrigen, wie es mit einem so entscheidenden, in die ganze Welt ausstrahlenden Sieg der Gegner des Antisemitismus in Frankreich geschah. Diejenigen, die sich für Dreyfus’ Verurteilung eingesetzt hatten, waren in jeder Hinsicht diskreditiert. In der Folge hatte auch im öffentlichen Bewusstsein Frankreichs der Antisemitismus viel von seiner Glaubwürdigkeit verloren.

In Wien verfolgte man die Affäre mit großem Interesse. Für ihre Dauer war Theodor Herzl Korrespondent der Neuen Freien Presse, des Flagschiffs des liberalen Bürgertums, in Paris. Paul Goldmann, ein Freund Schnitzlers, verlangte zwischen September und November 1896 mehrmals die Wiederaufnahme des Verfahrens, als ans Licht kam, dass Dreyfus aufgrund gefälschten Beweismaterials verurteilt worden war. Lucien Millevoie, ein ehemaliger Abgeordneter, nannte Goldmann in einem Artikel einen „lâche coquin“, zu Deutsch „Feigling“, worauf ihn Goldmann zu einem Duell forderte. Schnitzler spürte also die Auswirkungen der Dreyfus-Affäre in seiner unmittelbaren Umgebung. Nach dem glücklichen Ausgang richtete er ein Telegramm an Goldmann: „Also dazu schreib ich extra Stücke gegen’s Duell.“25 Diese Affäre stellte unter Beweis, wie fest der Antisemitismus in den höheren Ebenen der französischen Regierung und der Armee verankert, und dass diese Haltung auch in den bürgerlichen und aristokratischen Schichten vollkommen gesellschaftsfähig geworden war.

Als verstörendstes Faktum dieses neuen Antisemitismus ist zu verzeichnen, dass Bekehrung nicht mehr ausreichte. Von den Theorien Gobineaus und Chamberlains ausgehend wurde das Judentum nicht mehr als religiöse, sondern als „rassische“ Kategorie verwendet. Gleichzeitig sahen sich die europäischen Juden nunmehr mit zwei gegensätzlichen Stereotypen konfrontiert. Es wurde nicht mehr zwischen dem „guten“, assimilierten Juden des Westens und dem „schlechten“, orthodoxen Juden des Ostens unterschieden. Auf einem industrialisierten Kontinent galten die Juden in der sozialistischen Presse als kapitalistische Ausbeuter, die von erfolgreichen Bankiers wie den Rothschilds oder den Ephrussis exemplifiziert wurden. Parallel dazu wurden die konservativen Blätter nie müde, ihre Leser daran zu erinnern, dass nicht nur Karl Marx, sondern auch Viktor Adler, der Begründer der österreichischen Sozialdemokratie, jüdischer Herkunft waren. Da auch andere sozialdemokratische Politiker aus jüdischen Familien stammten, wurde von einigen Journalisten dieser Zeitungen der Schluss nahegelegt, dass in Wirklichkeit die Juden als Hauptantriebskraft hinter der „kommunistischen Weltrevolution“ stünden. Die assimilierten Juden des Bürgertums konnten gegen dieses zweischneidige Schwert nicht ankommen. Egal, auf welche Seite sie sich wandten – gewinnen konnten sie nicht. Diese „Theorien“ einer jüdischen Weltverschwörung, sei es mit kapitalistischen oder revolutionären Methoden, wurden in den überaus einflussreichen Protokollen der Weisen von Zion zusammengefasst, die zuerst 1903 auf Russisch erschienen, aber bald in alle Weltsprachen übersetzt wurden.26

In der kaiserlichen Hauptstadt waren die jüdischen Reaktionen auf diesen neuen Antisemitismus höchst unterschiedlich. Obwohl Theodor Herzl allgemein als „Vater des Zionismus“ angesehen wird, gab es auch vor seinem Hervortreten bereits ähnliche Theorien. Herzls Energie und Ehrgeiz organisierten diese Tendenzen jedoch und brachten sie auf die Bühne der Weltöffentlichkeit. Der erste Zionistenkongress fand im August 1897 statt, mit dem erklärten Ziel, einen Staat für das jüdische Volk in Palästina zu errichten. Die Zionisten gingen davon aus, dass die Juden eine einheitliche Nation waren wie die anderen europäischen Völker. Somit konnte es nur eine Lösung der „Judenfrage“ geben: Emigration und staatliche Eigenständigkeit. Nur hierdurch kämen die Jahrhunderte der Ungerechtigkeit und Verfolgung ein für allemal zu ihrem Ende, und nur mit einem eigenen Land wäre es den Juden endlich gegeben, den anderen europäischen Nationen auf Augenhöhe zu begegnen.

In Anbetracht dieser Tendenzen rief der Floridsdorfer Rabbi Joseph Bloch 1886 die Österreichisch-Israelitische Union ins Leben,27 die ein positives Bild der jüdischen Gemeinde vermitteln sollte, und sich zwischen jüdischem Nationalismus und Assimilation positionierte. Weder betrachtete sie die Juden als unteilbares Volk, noch glaubten ihre Gründer an eine Massenauswanderung. Die erste Aufgabe der Union war die organisierte Verteidigung gegen den Antisemitismus. Die Union lebte einen österreichischen Patriotismus, zumal Treue zum Staat und zur Habsburgermonarchie zentrale Punkte ihres Programms darstellten. Es ging ihr jedoch ebenso um die Verwirklichung einer jüdischen Identität, gleichberechtigt unter den Völkern der Monarchie, im Rahmen des Habsburgerstaates. Sie fand besonders im jüdischen Mittelstand Zuspruch.28

Trotz ihrer unterschiedlichen Ansätze hatten diese Vereinigungen mit dem Zionismus ein Ziel gemeinsam: Sie wollten alle Juden in einer allgemeinen Organisation gegen den Antisemitismus zusammenführen. Jeder deutschsprachige Jude musste irgendwie zu diesem neuen „rassischen“ Antisemitismus Stellung beziehen, ganz gleich, wie sehr er sich seines Judentums überhaupt bewusst gewesen war. Zu dieser beträchtlichen Herausforderung kamen die Spaltungen zwischen den Zionisten und der Österreichisch-Israelitischen Union, oder zwischen dieser und der in erster Linie religiösen Israelitischen Kultusgemeinde, welche wiederum in progressive und orthodoxe Fraktionen aufgeteilt war. Im Hinblick auf diese Meinungsvielfalt sieht man, dass die Frage jüdischer Identität in Wien um 1900 eine durchaus komplexe Angelegenheit war.

Es gab allerdings auch eine jüdische Minderheit, die mit diesen größeren Gruppen nichts zu tun haben wollte. Das waren die Maler, Komponisten, Philosophen und Schriftsteller, welche inzwischen der deutschen Kultur ihren eigenen, unverkennbaren Stempel aufgedrückt hatten. Die ungeheure geistige Blüte im frühen 20. Jahrhundert, in dem Wien eines der Zentren der künstlerischen Moderne war, ist seitdem nie wieder erreicht worden. In der Mitte dieser kulturellen Fruchtbarkeit standen die assimilierten Juden des Bürgertums. Warum gerade sie? Eine Antwort könnte lauten, dass in jüdischen Gemeinden der Bildung traditionell großer Wert beigemessen wird. Freud führte seine entschlossene Verteidigung der Psychoanalyse gegen den heftigsten Widerstand in ihrer Frühphase auf seinen jüdischen Hintergrund zurück, wie auch auf die damit verbundene Außenseiterstellung in der Gesellschaft. Als Jude, schrieb er, sei man frei von intellektuellen Vorurteilen und gewillt, sich gegen eine kompakte Mehrheit zu stellen.29 Diese Einstellung trifft auch auf einen anderen österreichischen Juden zu: Arthur Schnitzler.

FRÜHE JAHRE

1862–1894

Familie Schnitzler

Geboren wurde Arthur Schnitzler am 15. Mai 1862 in der Praterstraße (die damals noch Jägerzeile hieß) in der Leopoldstadt, dem zweiten Wiener Bezirk. Schon seit dem Mittelalter und bis zum heutigen Tage war dieses Stadtgebiet auf der Donau(kanal)seite gegenüber der Inneren Stadt das der Juden. Der Lebensweg von Schnitzlers Vater ist ein Beispiel für den gelungenen Aufstieg kleinstädtischer Juden ins Wiener Großbürgertum nach der Emanzipation, die in Österreich 1867 mit der Schaffung des Doppelstaats Österreich-Ungarn erfolgte.

Der Vater Johann Schnitzler (1835–93) stammte aus dem ungarischen Groß-Kanizsa, wo sein Vater Josef wiederum eine Tischlerwerkstatt geführt hatte. Einer Quelle nach soll dieser Analphabet gewesen sein. Dennoch hatte er es geschafft, Rosalie Klein aus der Familie der Barone Gutmann de Gelse zu heiraten, die ihn finanziell großzügig unterstützte und dem Enkel Johann nicht nur den Besuch des Gymnasiums, sondern auch das Medizinstudium an den Universitäten Budapest und Wien ermöglichte. Bis zur Habilitation in Laryngologie ergänzte er es durch eine Tätigkeit als Hauslehrer. 1861, kurz nach der Promotion, heiratete er Louise Markbreiter, die Tochter eines angesehenen Wiener Arztes und Doktors der Philosophie. Mütterlicherseits entstammte sie der alten ungarisch-jüdischen Familie Schey.

In Wien, wo er seine Praxis eröffnete, wurde Dr. Johann Schnitzler der bevorzugte Kehlkopfspezialist vieler Schauspieler des Burgtheaters und der Sänger (und Sängerinnen!) der städtischen und staatlichen Opern. Mit diesem beruflichen Aufstieg verband sich ganz selbstverständlich die Assimilation, wie denn auch, laut der autobiografischen Aufzeichnung seines Sohnes Arthur, lediglich die Großmutter Markbreiter noch die Festtage nach rituellem Brauch ehrte. In seiner Familie galt bezeichnenderweise der Mazzes schon als Kaffeegebäck.

Die unangezweifelte Annahme bürgerlicher Konventionen und Wertschätzungen übte auf die drei Kinder der Schnitzlers einen gewissen Druck aus. Drei Jahre nach Arthur wurde der jüngere Bruder Julius (1865–1939) geboren, zwei Jahre danach seine Schwester Gisela (1867–1953). Julius Schnitzler sollte der väterlichen Laufbahn folgen und später ein anerkannter Chirurg werden. Seine Schwester sollte den Laryngologen Markus Hajek heiraten, der in dessen letzten Jahren Freuds Tumor operierte, und übrigens auch Kafkas Kehlkopftuberkulose. Immer wieder sollte Schnitzler in den Krisen seiner Ehe und in Momenten des Selbstzweifels seine Geschwister, insbesondere Gisela, zu Rate ziehen.

Mit Arthur dagegen sollte der Vater später ins Gericht gehen, als der sich nach seiner Promotion in Medizin 1885 verstärkt der Literatur zuwandte. Die Ansätze dazu waren schon beim 18-Jährigen vorhanden. Im Mai 1880, ein Jahr nach dem Schulabschluss am Akademischen Gymnasium, das neben Schnitzler auch Peter Altenberg, Richard Beer-Hofmann und Hugo von Hofmannsthal besuchten, verzeichnete Arthur Schnitzler im Tagebuch 23 abgeschlossene und 13 begonnene Dramen.30 Schließlich kam er durch die Patienten seines Vaters und die abendlichen Gäste der Eltern schon früh mit dem Glanz des Theaters in Berührung. Der Vater aber hatte eine andere Sichtweise auf die Bühne, als Repräsentant des gehobenen Mittelstands der „Ringstraßen-Ära“.

Das Wiener Großbürgertum

1857 hatte Kaiser Franz Joseph I. die Schleifung der alten Stadtmauern angeordnet; an deren Stelle legte man nun breite, baumbestandene Boulevards an, die nach und nach durch neu errichtete repräsentative Gebäude des öffentlichen Lebens gesäumt wurden, das Parlament, die Universität, das Rathaus, die Staatsoper, das Burgtheater, und die kultur- und naturhistorischen Museen, sowie die vornehmsten Hotels der Stadt. Die Ringstraße, die einer ganzen Epoche ihren Namen lieh, gehörte dem Großbürgertum, das sich dort in all seiner Würde inszenierte, und sich historisierende Prachtbauten mit überbordender Ornamentik, gegen die sich Adolf Loos so entschieden zur Wehr setzen sollte, errichten ließ.

Die Ringstraße verkörperte das Selbstbewusstsein der neuen, mit dem Ausgleich von 1867 geschaffenen kaiserlich-königlichen Monarchie, und auch die politische Herrschaft der Liberalen, die im österreichischen Parlament dominierten. Die liberalen Minister schränkten den klerikalen Einfluss ein und reformierten das Wahlrecht. Unter diesem Schutz erlebten die assimilierten Juden, die seit dem Ausgleich freie Berufe in der Medizin, Jurisprudenz, an den Universitäten und im Journalismus ausüben durften, eine Zeit der Sicherheit und des Wohlstands. Dr. Johann Schnitzler lebte dieses Selbstvertrauen, aber auch das Vertrauen in den Staat und in die bürgerlichen Werte, die er in seiner Familie durchsetzte. Für diese wohlhabenden Bürger hatten die künstlerischen Berufe, und nun gerade die Schriftstellerlaufbahn, den Beigeschmack von Liederlichkeit und mangelnder Stabilität.

1873 fand die Wiener Weltausstellung statt, als Zeichen des neuen österreichischen Selbstbewusstseins und als Ausdruck des Stolzes auf seine technischen Errungenschaften und seine aufstrebende Industrie. Sechs Jahre später jedoch verloren die liberalen Parteien ihre Mehrheit im Abgeordnetenhaus und verloren auf der politischen Bühne im Laufe der letzten beiden Jahrzehnte des 19. Jahrhunderts immer mehr Einfluss an die neuen Massenparteien der Sozialdemokraten und der konservativen, klerikal eingestellten Christlichsozialen.

Aus Jugend in Wien geht hervor, dass Schnitzler die Ruhe und Sicherheit der Jahre der liberalen Regierung durchaus bewusst wahrgenommen hat. Im Tagebuch wie im Werk hat er die Toleranz dieser Zeit immer wieder als Maßstab genommen, an dem der ab 1880 zunehmend lauter werdende Antisemitismus gemessen wurde, welcher während der Amtszeit Luegers als Bürgermeister zum offiziell anerkannten, von den Behörden geförderten politischen Mittel zur Durchsetzung christlichsozialer Ziele wurde.

Schon 1875 hatte der anerkannte Chirurg Theodor Billroth, bei dem Schnitzler zehn Jahre später promovieren sollte, wie bereits erwähnt öffentlich bedauert, dass die zunehmende Anzahl jüdischer Studenten aus dem Osten das akademische Niveau der Wiener Universität senke.31 Studentische Verbindungen, insbesondere die politisch ausgerichteten Burschenschaften, lehnten jüdische Studenten umso entschiedener ab, je mehr sie sich als national ausgerichtet verstanden. Noch in den 1880er Jahren gehörten sowohl Schnitzlers späterer Freund Hermann Bahr als auch Theodor Herzl Burschenschaften an. Allerdings trat Herzl 1883 wegen gegen ihn gerichteter antisemitischer Äußerungen wieder aus, und Bahr aus demselben Grund ein Jahr später.

Schnitzler selbst hielt sich von Zusammenschlüssen dieser Art fern. Seine erste konkrete Begegnung mit dem Hochschul-Antisemitismus, die stark an den dritten Akt von Professor Bernhardi erinnert, trug sich ebenfalls in diesen Jahren zu. Wie er in seiner Autobiografie berichtet, gehörte er dem Ausschuss eines Vereins zur Unterstützung bedürftiger jüdischer Medizinstudenten an, von dem von christlichen und nationalen Studentengruppen verlangt wurde, dass er fortan nur „deutsche, keine ungarischen und slawischen, das hieß also keine jüdischen Studenten“32 unterstützen solle. Ein vermutliches Vorbild des Dr. Schreimann aus dem Bernhardi war auch vorhanden: Ein getaufter Jude, der sich auf die deutsche Seite schlug und seine Argumente mit vermeintlicher Objektivität zum Besten gab. Infolge von weiteren Intrigen und Kampagnen wurde Schnitzler mit seinen liberal gesinnten Kollegen abgesetzt und ein durchweg antisemitisches Gremium gewählt. Er gibt ebenfalls an, dass seine Widersacher aus dieser Zeit ihn zu einer weiteren Bernhardi-Figur, dem Studenten Hochroitzpointner, inspirierten.33 Es soll im weiteren Verlauf, nachdem sich Schnitzler nicht mehr an dieser Arbeit beteiligte, auch zu Schlägereien zwischen den jüdischen und nichtjüdischen Angehörigen des Unterstützungsvereins gekommen sein, worüber sogar Wiener Tageszeitungen berichteten.34

Studium und Militärdienst

Von Oktober 1882 bis Oktober 1883 leistet Schnitzler sein Jahr als Einjährig-Freiwilliger im militärärztlichen Dienst ab. In der Armee kursierte damals die spöttische Bezeichnung „Mosesdragoner“ für die nicht besonders angesehenen Ärzte, die nicht als „echte“ Soldaten galten, und Schnitzler bemerkt, dass „manche unter ihnen, besonders unter den ungarischen und polnischen Juden, in Hinsicht auf militärische Haltung und Aussehen einiges zu wünschen übrigließen“.35 Abgesehen von einem Rapport, mit dem ein keineswegs judenfreundlicher Vorgesetzter Schnitzler und einigen Kameraden mehrere Wochen Kasernenarrest einbringen will, der ihnen aber schließlich erlassen wird, verzeichnet er keine weiteren antisemitischen Ausbrüche während der Militärzeit. Vielmehr nutzt er den Glanz der Uniform, um verstärkt auf die Suche nach Abenteuern mit der Weiblichkeit zu gehen.36

Im Jahr von Schnitzlers Promotion, 1885, ergänzt die Deutschnationale Partei Georg von Schönerers ihr Programm um den Punkt, dass zur Durchsetzung der von ihnen beabsichtigten Reformen „die Beseitigung jüdischen Einflusses im öffentlichen Leben unerläßlich“ sei, und verkündet diesen sogenannten „Arier-Paragraphen“ im Reichsrat.37 Zwei Jahre später schlägt von Schönerer ein „Antisemitengesetz“ im Parlament vor, das die Einwanderung und Niederlassung ausländischer Juden unter strengen Richtlinien regeln soll. Obwohl es nicht angenommen wird, stimmen deutschnationale und klerikale Abgeordnete dafür, darunter auch der spätere Bürgermeister Karl Lueger.38

Der Einbruch in die Redaktion einer liberalen Tageszeitung, die von dem Juden Moriz Szeps gegründet und geleitet wurde, kostet von Schönerer für fünf Jahre sein Abgeordnetenmandat. In dieser Zeit wächst die Vorgängerpartei der Christlichsozialen, die sich noch „Die Antisemiten“ nennt, immer mehr an, wobei sich neben judenfeindlichen auch zunehmend nationale Elemente in ihr einbringen.39

Schnitzler kennt und liebt „die Frauen“, das heißt, er pflegt unzählige kurzfristige weibliche Bekanntschaften. Für Schnitzler sind unverbindliche Affären lebensnotwendig, und sie beschäftigen ihn bis ins hohe Alter. In den Tagebüchern finden sich zahllose Frauennamen, die manchmal nur als Buchstabe aufgeführt sind. Schnitzler führt Buch über seine sexuellen Kontakte und gelangt zu folgenden Statistiken: 1887 208 Mal, 1888 400 Mal, 1889 593 Mal, 1890 181 Mal, 1891 321 Mal und 1892 über 400 Mal.40 Nach seinem dreißigsten Lebensjahr sind keine Daten mehr festgehalten.

Nicht umsonst lässt er in Ein weites Land (1911) Friedrich Hofreiter zu Adele Natter, mit der Hofreiter eine Affäre gehabt hat, die Worte sprechen: „Wenn man Zeit hat und in der Laune ist, baut man Fabriken, erobert Länder, schreibt Symphonien, wird Millionär … aber glaube mir, das ist doch alles nur Nebensache. Die Hauptsache – seid ihr! – ihr – ihr! …“41

Dieses Zitat bezieht sich allerdings auf mehr als nur oberflächliche Beziehungen zu Frauen. Ein Jahr nachdem eine gewisse Betty ihren Mann mit ihm betrogen hatte, lernt Schnitzler in Meran, wo er bei einer Patientin eine mögliche Erkrankung des Lymphknotensystems kurieren soll,42 die erste Frau kennen, deren geistige und charakterliche Eigenschaften ihn so sehr einnehmen, dass hieraus eine mehrjährige platonische Liebe entsteht: Olga Waissnix. Schnitzler ist 23, und ihr Mann ist Besitzer des Hotels Thalhof in Reichenau, keine Zugstunde von Wien entfernt. Platonisch, denn sie fürchtet die Konsequenzen des Ehebruchs in dem kleinen Ort, nämlich die gesellschaftliche Ächtung, die nach den Konventionen der Zeit erfolgen würde – abgesehen von ihren eigenen moralischen Bedenken. Ihr Briefwechsel, bis zu Olgas Tod 1897 geführt und erst 1970 veröffentlicht, zeugt in den ersten Jahren von Schnitzlers noch ungefestigtem Selbstbild als Autor, ja seiner Zerrissenheit zwischen der vom Vater geforderten medizinischen Pflichterfüllung und dem eigenen Drängen zur Literatur. Olga ist die erste Frau, die ihn als Dichter anerkennt und ihn in dieser Hinsicht immer wieder ermutigt.43

Olga Waissnix – erste literarische Versuche

Im April hat Schnitzler Olga Waissnix kennengelernt, am 9. Mai hält er im Tagebuch fest: „Es war eine Rieseneselei von mir – Mediziner zu werden, und es ist leider eine Eselei, die nicht mehr gut zu machen ist. Abgesehen von einer gewissen Schärfe des Blicks und geklärten Anschauungen, in die mich das mediz. Studium eingeführt hat, möchte ich, dass alles mir wieder genommen wird – oh, ich möchte frei, ganz einfach: ich möchte reich und ein Künstler sein.“44

Auf künstlerischer Ebene sind die ersten Veröffentlichungen im Jahr 1880 zu verzeichnen, als mit dem Liebeslied der Ballerine und dem Aufsatz Über den Patriotismus im Münchener Journal „Der freie Landbote“ erstmals Texte von ihm in Druck erscheinen. Nun, 1885, wird in der Zeitschrift „An der schönen blauen Donau“, für die auch sein späterer Jung-Wiener Kollege Paul Goldmann arbeitet, ein Gedicht von ihm abgedruckt, und in der „Deutschen Wochenschrift“ einige Aphorismen sowie die Prosaskizze Er wartet auf den vazierenden Gott.

In dieser Zeit – zwischen 1885 und 1887 – verfasst Schnitzler Erbschaft, das aber erst 1932 in seinen gesammelten Werken erscheint. Auf nur wenigen Seiten schwingt die Stimmung von Lebensfreude vollkommen um ins gegensätzliche Extrem. Es ist gut möglich, dass Schnitzler hier spekuliert, was geschähe, wenn Herr Waissnix seine Briefe an Olga finden würde. Aber die Konstellation Ehemann-Ehefrau-Geliebter war im Wien dieser Epoche nicht ganz ungewöhnlich – und schon gar nicht in Schnitzlers Erzählungen.

Vier Monate nach der Promotion, im September 1885, beginnt Schnitzler im Allgemeinen Krankenhaus und in der Poliklinik des Vaters zu assistieren, manchmal hilft er auch in dessen Privatpraxis aus. In der medizinischen Hierarchie steigt Schnitzler im November zum Sekundararzt in der Psychiatrie von Theodor Meynert auf, wechselt ab April 1887 zur Abteilung für Syphilis und Hautkrankheiten, da hat er schon seit 1. Januar die Redakteursstelle in der von seinem Vater gegründeten „Internationalen Klinischen Rundschau“ übernommen. Darin erscheinen bis 1893 über zwei Dutzend Artikel von ihm. Doch es sind vorwiegend Buchbesprechungen, und auch sonst ist er nicht zur medizinischen Arbeit motiviert. Als er im Januar 1888 in die chirurgische Abteilung von Dr. Joseph Weinlechner eintritt, vernachlässigt er die Visite und versucht, den Operationstisch möglichst zu meiden. Stattdessen nützt er die Zeit, um seine Erlebnisse mit Olga Waissnix in der nicht erhaltenen Erzählung Gabrielens Reue zu verarbeiten. Das geht so weit, dass sein Vater, der diese Nachlässigkeit mit Sorge beobachtet, ihn auf eine Art medizinische Studienreise nach Berlin und London schicken will.

Schon im September des Vorjahres hat sich etwas zugetragen, das für die Welt der frühen Stücke Das Märchen (1893) und Liebelei (1895) typisch gewesen sein mag. Mit einem Freund spazierte Schnitzler über die Ringstraße, als ihnen ein attraktives, elegant gekleidetes Mädchen auffiel. Schnitzler ging ihr nach und sprach sie an, was ihr nicht unangenehm zu sein schien. Schon bald gaben sie ihrer Leidenschaft nach.45 Diese junge Frau, Jeanette Heeger, wird Schnitzlers erste längerfristige Liebschaft.

Sie ist ein „Vorstadtmädel“, wohnt mit drei Schwestern und einem Bruder unter einem Dach, und fertigt im Auftrag von Geschäften in der Inneren Stadt Stickereien an.46 Zwei Jahre lang hält er ihr die Treue und kann in dieser Zeit das kleinbürgerliche Milieu, in dem die Christine aus der Liebelei zuhause ist, und in dem auch das schließlich verworfene Drama Familie spielt, eingehend beobachten.

Während seines Verhältnisses mit Jeanette wird ein Stück von Schnitzler gedruckt: Abenteuer seines Lebens, das er 1886 verfasst hat. Darin tauchen Anatol und Max auf, das temperamentvolle Vorstadtmädel Cora und die zwischen Pflicht und Begehren hin- und hergerissene, aber letztlich treu bleibende Ehefrau Gabriele. Die Parallele zwischen Gabriele, die auch in Weihnachtseinkäufe (1893) vorkommt, und Olga Waissnix ist nicht zu übersehen, wie er Olga auch im Mai 1889 als „Abenteuer meines Lebens“ bezeichnet.47

Schnitzler eröffnet eine eigene Praxis, aber da er kaum Patienten hat, verbringt er seine Zeit damit, Geschichten zu schreiben. Der Andere (1889) entsteht in diesen Jahren. Es ist eine Erzählung als Tagebucheintrag im Stil des inneren Monologs, in dem ein Liebhaber auf dem Grab seiner eben verstorbenen Geliebten einen anderen, völlig fremden Mann trauern sieht, und sich mit der Entweihung seiner Liebe quält, wie auch mit der Rätselhaftigkeit seiner Geliebten, die er anscheinend nie wirklich gekannt hat.

Reichtum (1891) datiert ebenfalls aus dieser Zeit. Ein armer Mann wacht auf, noch im Frack vom vorigen Abend, und erinnert sich, beim Kartenspiel ein Vermögen gewonnen zu haben. So exzessiv hat er sich jedoch betrunken, dass er sich nicht mehr daran erinnern kann, wo er seine Gewinne vergraben hat. Er verbringt sein Leben weiterhin in Armut und ergibt sich dem Alkohol. Erst in seiner Todesstunde fällt ihm das Versteck wieder ein. Er ruft seinen Sohn zu sich, einen Maler, der den Anweisungen seines Vaters folgt und den Schatz entdeckt. So erhoben fühlt er sich in der Lage, ein großes Bild zu schaffen, doch hierfür will er die Sucht des Kartenspiels am eigenen Leib erfahren. Er verliert alles und gleitet in den Wahnsinn. Auch in späteren Arbeiten greift Schnitzler das Thema der Wiedergeburt auf, wie ihn auch geheimnisvolle Flüche und Verhaltensmuster faszinieren, die sich über Generationen hinweg vererben.

Ein anderes Werk dieser Zeit heißt Der Fürst ist im Hause (erst postum veröffentlicht). Es ist eines der wenigen Stücke, in denen Schnitzler auf ein scheues und introvertiertes Individuum eingeht. Ein Flötenspieler in einem Orchester ist, wie Roland in Ehrentag, einer von vielen, dessen Abwesenheit kaum bemerkt werden würde. Während eines Konzerts erleidet er einen Anfall und stirbt. Der Direktor ist beinahe panisch, weil der Landesherr der Aufführung beiwohnt. Um jeden Preis soll das Unglück verschwiegen und ja keine Aufmerksamkeit erregt werden. Hier parodiert der junge Schnitzler die alles überragende Bedeutung des Anstands für das gehobene Bürgertum, wie auch dessen Bemühen, repräsentative Anlässe so korrekt wie möglich und ohne Zwischenfälle ablaufen zu lassen. Der Direktor versichert dem Fürsten, dass alles in Ordnung sei und es keinen Anlass zur Sorge gebe. Und der Prinz lächelt wohlwollend.

Reisen und Feindschaften – „Anatol“

Von der Fertigstellung solcher kleiner Prosaarbeiten abgesehen führt Schnitzler das fröhliche Studentenleben weiter: Er geht auf Bälle, sehr häufig zum Derby und verliert dort wie auch beim regelmäßigen Billardspiel im Kaffeehaus kleinere und größere Summen. Seinem Vater stößt das übel auf, weswegen er darauf besteht, dass Schnitzler im April 1888 zu einer medizinischen Studienreise nach Berlin fährt. Dort besucht er die Charité und das Friedrichshauser Krankenhaus, auch den einen oder anderen Kurs, aber echte Begeisterung kann der literarisch interessierte Sohn nicht für die Medizin aufbringen. Einen Monat später fährt er über Paris nach London, wo sein Onkel lebt, und auch dort ist er öfter im Theater und im Konzert als bei den medizinischen Studien. Er lässt sich auf die eine oder andere Affäre ein, etwa mit Claire, der Aufseherin seines Boarding-houses,48 und beginnt Anatols Hochzeitsmorgen (1890).

Noch in Ostende, einer Station auf der Rückreise, gestattet er sich ein kurzes Zwischenspiel mit der verheirateten Adele Spitzer. Sie sieht sich als Männerschwarm und möchte gern in den Genuss der sinnlichen Vorteile dieser Verehrung kommen, ohne sich dabei zu verpflichten. Für Schnitzler ist sie ebenso psychologisches Studienobjekt wie Geliebte, und er setzt ihren „Typus“ später in seinem Werk immer wieder um. Im August ist Schnitzler wieder in Wien, wo er dieses Abenteuer zugunsten von Jeanette aufgibt.49

Er stürzt sich in literarisches Schaffen. Den Hochzeitsmorgen stellt er fertig, schreibt die Episode sowie Erinnerungen, und schickt diese drei Einakter mit dem Abenteuer seines Lebens an den Fischer-Verlag – der sie jedoch nur drucken will, wenn der Autor die Kosten dafür übernimmt. „Von ‚dramatischen Plaudereien‘ versprechen wir uns kein Geschäft“, steht im Antwortschreiben.50