Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

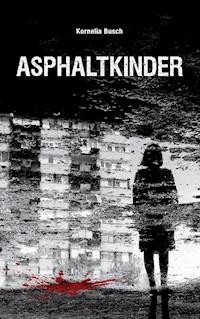

Die 10jährige Felicitas flieht vor den sexuellen Übergriffen ihres Vaters und seiner Freunde von zu Hause. In einer fremden Stadt, auf sich allein gestellt, trifft sie Ellen. Diese nimmt sie bei sich auf und bietet ihr ein neues zu Hause. Zunächst sieht Felicitas in ihr einen Engel, den Gott ihr zur Hilfe gesandt hat. Doch schon offenbart Ellen ihr wahres Gesicht. Sie zwingt Felicitas dazu, mit ihr unter unwürdigsten Bedingungen zu betteln. Es folgen viele Jahre der Ausbeutung und Erniedrigung. Felicitas einziger Trost ist Hope, ein Hund, den sie als ausgesetzten Welpen in einem Gebüsch gefunden hat. Kurz vor ihrem 18. Geburtstag gelingt ihr die Flucht. Ohne einen Pfennig Geld in der Tasche und schwer alkoholabhängig, bekommt sie in der Fußgängerzone einen Krampfanfall. Jochen, der seine Tage bei den Obdachlosen am Brunnen zubringt, findet sie, bringt sie in ein Krankenhaus und kümmert sich um Hope. Felicitas misstraut ihm, vor allem, als er ihr eine Wohnung in seinem heruntergekommenen Haus anbietet. Doch Jochen meint es ehrlich. Aus selbstloser Liebe wird er schließlich für sie zum Mörder.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 410

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Für meine Eltern

Franz und Gretel Schmidt

DIE AUTORIN

Kornelia Busch

wurde 1963 in Weidenau, heute Siegen, geboren.

Nach ihrem Studium an der Bundesakademie

für öffentliche Verwaltung war sie als Diplom-

Verwaltungswirtin bei der Bundeswehr beschäftigt. Heute arbeitet sie als freie Schriftstellerin

und lebt mit ihrer Familie im Siegerland.

„Scheiße! So eine verdammte Scheiße!“ Kaum war ihm der Fluch entfahren, meldete sich auch schon sein Gewissen, und er dachte an die wenigen Worte, an die er sich noch erinnerte. Seine Mutter hatte gemahnt: „Du sollst nicht fluchen!“ – ,Scheiße‘ ist zwar auch nicht schön, aber wenigstens verstößt es nicht gegen Gottes Gebote.”„Scheiße, verflixt!“ Jakob klapperte vor Kälte mit den Zähnen. Der Durchlauferhitzer sprang nicht an. Wieso hatte er auch schon wieder vergessen, die dämliche Stromrechnung zu bezahlen! Wenn er nicht so viel getrunken hätte, dann wäre er so früh wie immer gewesen, und dann wäre ihm aufgefallen, dass der Strom abgestellt worden war, und dann hätte er seinen fettigen Kopf erst gar nicht unters kalte Wasser gehalten. Er hatte bis in die Nacht hinein getrunken. Vermutlich war er erst weit nach Mitternacht heimgekehrt, aber er wusste es nicht genau. Deswegen war er heute viel später dran als sonst und hatte kein Licht mehr anmachen müssen, als er den Ofen angeheizt hatte. Wenigstens ans Holzholen hatte er gestern gedacht.

Da er aber nun schon angefangen hatte, würde er sich die Haare trotzdem gründlich waschen und gut ausspülen. Haarewaschen war für Jakob so ziemlich das Schlimmste. Wenn seine kaputten Knochen es erlaubten, wusch er sich immer zuerst den Kopf. Das war das Wichtigste. Er hasste es, wenn der Kopf juckte und er wegen der fettigen Haare die Kappe aufsetzen musste. Danach kamen, je nach Dringlichkeit, die Achselhöhlen, der Hals und zuletzt die Füße dran, wenn ihn sein verkrüppelter Körper nicht schon vorher zum Aufgeben zwang. Die Füße waren zwar auch wichtig, aber wo musste er schon die Stiefel ausziehen? Manchmal ließ er sie sogar nachts an, wenn er keine Lust mehr hatte oder die Schmerzen zu groß waren, um sie aufzuschnüren. Morgens war er dann froh, weil er sich das Anziehen sparte. Aber insgeheim schämte er sich dafür. Seine Mutter hätte die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Das Rasieren hatte er schon länger aufgegeben. Es fiel ihm nicht nur körperlich schwer, sich jeden Tag einige Minuten vor den Spiegel zu stellen, ihm fehlte auch der innere Antrieb dazu.

Während er mit der einen Hand die Kopfhaut massierte und sein dünnes Haar einseifte, klammerte er sich mit der anderen krampfhaft an der Spüle fest. Der Schmerz wurde schlimmer, beinahe stechend. Ihm war übel und schwindelig. Die Hand, mit der er sich festhielt, zitterte. Zuletzt fuhr er sich noch mit dem Waschlappen unter den Achselhöhlen her, mehr war nicht drin. Erschöpft ließ er sich auf den Stuhl fallen, den er eigens für diesen Zweck bereitgestellt hatte. Das kalte Wasser tropfte ihm aus den Haaren und rann den Rücken hinunter in sein Unterhemd. Jakob fror erbärmlich. Er hasste diese Prozedur, und heute war es noch schlimmer als sonst, weil das Wasser so verdammt kalt war.

Wieder packte ihn die Wut wegen seiner Sauferei. Wie viel besser sein Leben doch wäre, wenn er nur das Trinken in den Griff bekäme! Die ständige Übelkeit und das morgendliche Zittern waren grauenvoll. Morgens musste er lange würgen, bis der erste Schluck im Magen blieb. Aber was sollte er sonst mit dem Leben anfangen, wenn nicht mit den Anderen am Brunnen zu sitzen? Sein Dasein als Krüppel bot ihm nun mal keine bessere Perspektive. Jedenfalls fiel ihm nichts ein, wofür es sich lohnte nüchtern zu bleiben. Seit dem Tod seiner Mutter war er nie länger als ein paar Tage klar im Kopf gewesen.

Schnell verdrängte Jakob den Gedanken an seine Mutter. Wie leichtfertig hatte er ihr das Versprechen gegeben! Er hätte ihr alles versprochen, nur um nicht allein zu bleiben. Ihren Tod hatte er nicht aufhalten können; doch seine voreiligen Beteuerungen quälten ihn lebenslang. Mehr denn je fühlte er sich heute als Versager. Das mochte damit zusammenhängen, dass er nach langer Zeit wieder würde nach oben gehen müssen. Er dachte daran, was seine Mutter in den Wochen vor ihrem Tod so oft zu ihm gesagt hatte:

„Gib dich nicht auf, Junge! Du kannst körperlich jede Menge für dich tun. Nur deine Hüfte ist kaputt. Deine Arme und Beine sind in Ordnung und vieles andere auch. Trainiere deinen Körper, so gut es geht, und halte dich vom Alkohol fern. Viele Menschen schaffen es, auch mit ganz schweren Behinderungen einen guten Beruf zu erlernen und sogar eine Familie zu gründen. Du schaffst das auch! Es ist zwar für dich besonders hart. Aber wenn du nur willst, dann bekommst du auch die nötige Kraft dafür. Aber bitte, gib dich nicht auf! Dein ganzes Leben liegt noch vor dir.“

Seine Mutter war noch nicht unter der Erde gewesen, da hatte er schon aufgegeben. Er hatte aufgegeben, ohne überhaupt jemals gekämpft zu haben. Als sie gestorben war, war er in Lethargie und Schwermut gefallen, und die hatten ihn nie mehr verlassen. Nicht nur sein Körper, auch seine Seele, ja sein ganzes Leben war ihm gleichgültig geworden. Und statt seinen Körper zu kräftigen, hatte er zur Flasche gegriffen. Man hatte ihn gewähren lassen, obwohl er erst vierzehn war; vielleicht weil auch andere dachten, Jakob hätte keine Chance. Damals wie heute fehlte ihm die Energie dazu, etwas anderes zu tun als zuzusehen wie die Zeit verging.

Endlich brannte das Feuer im Ofen, und bald wurde es warm. Aber Jakob war so durchgefroren, dass er immer noch mit den Zähnen klapperte. Mit letzter Kraft frottierte er sich die Haare, bis sie nicht mehr tropften. Dann machte er sich auf dem zweiflammigen Campingkocher einen starken Kaffee, gab ordentlich Cognac dazu und schleppte sich zum Sofa auf dem er nachts schlief. Wenn er auch von innen richtig warm sein würde und das Zittern aufgehört hätte, wollte er endlich tun, was zu tun war. Aber erst musste er sich von der Strapaze erholen.

Heute musste er endlich nach oben gehen, um Bares zu holen. Auch Gerti sollte etwas bekommen. Sie sollte noch einmal bei ihm putzen. Die Küche starrte nur so vor Dreck.

Für die Leute im Ort war er einfach nur Jakob, ein Mann, der auf der Schattenseite des Lebens stand. Er hatte keine Feinde, bis auf den einen, viele Bekannte, aber niemanden, dem er wirklich nahe stand – außer Gerti vielleicht. Manchmal nahm sie ihn in den Arm. Dann machte Jakob sich ganz steif, denn in diesen Momenten wurde er von starken Gefühlen überwältigt, die ihn an seine Kindheit erinnerten, und es trieb ihm die Tränen in die Augen. Gerti spürte Jakobs Zerrissenheit und beschränkte sich meist darauf, ihm auf die Schulter zu klopfen. Wenn Jakob es nur zulassen würde, dann würde sie sich um ihn kümmern wie um ihr eigenes Kind. Aber sie war klug genug, ihm ihre Gefühle nicht zu zeigen. Fast täglich klingelte sie unter einem Vorwand an seiner Tür, und manchmal ließ er sich von ihr helfen, zum Beispiel, indem er sie bat bei ihm zu putzen. Aber das kam eher selten vor, weil sie sich immer gegen die paar Euros wehrte, die er ihr dafür geben wollte.

In dem kleinen Dorf bei Siegen kannten ihn alle, und alle verhielten sich ihm gegenüber anständig. Jakobs Eltern waren gute Leute gewesen, und im Ort wusste jeder, wie früh er die beiden verloren hatte. Dass seine Tante sich nicht um ihn gekümmert hatte, war auch niemandem verborgen geblieben. Vor allem die Älteren hatten Mitleid mit dem schmächtigen, einsamen jungen Mann, der abends nach dem Zeitungaustragen von einem Unbekannten zum Krüppel gefahren worden war und der trotz vieler Operationen niemals schmerzfrei sein würde.

Jakob hatte schon früh keine Chance auf ein gutes oder wenigstens normales Leben gehabt.

Gerti wohnte im Haus neben ihm, und als Kind war er dort ein- und ausgegangen. Kurz nach dem Tod seines Vaters starb auch Gertis Mann, und sie blieb allein mit ihrem Sohn. Irgendwie hatte sie es geschafft, das kleine Häuschen zu halten. Um einigermaßen über die Runden zu kommen, hatte Gerti zeitlebens für andere geputzt und gebügelt. Die Witwenrente war erbärmlich klein, weil ihr Mann schon mit achtunddreißig Jahren Krebs bekommen hatte und nicht mehr hatte arbeiten können. Ein paar Jahre lang hatte sie ihn zu Hause gepflegt, und als er starb, nahm sie jede Arbeit an, die sich ihr bot, um für sich und ihren Sohn Ralf sorgen zu können. Vor Gerti hatte Jakob schon als Junge Respekt gehabt. Ihre Energie schien unerschöpflich. Obwohl sie ihr Geld damit verdiente, den Dreck anderer Leute wegzuwischen, war sie immer fröhlich und guten Mutes. Trotz ihres Putzkittels und der verarbeiteten Hände strahlte sie mehr Würde aus als all die reichen Geschäftsfrauen, in deren Haushalten sie sich plagte. Dennoch war das Geld stets knapp gewesen. Als ihr Mann nicht mehr hatte arbeiten können, hatte Gerti große Flächen ihres Grundstücks umgepflügt, um Kartoffeln und Gemüse anzubauen. Auf ihrer großen Wiese auf der anderen Seite des Baches, standen verschiedene Obstbäume, die sie ebenfalls mit fröhlichem Schwung hegte und pflegte und von deren Ernte Jakob stets einen Anteil erhielt.

Gerti zuliebe zwang Jakob sich hier und da einen Apfel oder ein paar Johannisbeeren zu essen, obwohl er eigentlich nie Appetit auf Obst oder frisches Gemüse hatte.

Nachts wurde es zu kalt für die Tiere. Jakob hatte ein schlechtes Gewissen und mochte nicht zu Horst hinschauen. Sein zahmer Dompfaff saß immer noch aufgeplustert auf seiner Stange und fror. Seine Tiere mussten leiden, weil er vergessen hatte, die Gasrechnung zu bezahlen. Vielleicht schaffte er es heute, seine Hemmungen zu überwinden und in dem Bücherladen nachzuschauen, was Dompfaffe außer Körnern noch gerne fraßen. Für Horst würde er sogar ein paar Schnecken oder Würmer sammeln, nur so als Leckerbissen, auf keinen Fall jeden Tag. Er konnte sich nicht gut bücken, und eklig war es auch. Aber in solchen Situationen wie heute hätte er gerne etwas Besonderes für den Vogel gehabt.

Auch Tiger, sein Kater, der über Tag draußen herumstreunte, mochte es nachts warm. Wenigstens ihn konnte er entschädigen. Er würde Tiger zum Ausgleich eine ganze Dose Thunfisch servieren. Dem Vogel konnte er nur ein wenig den Kopf kraulen und ihm versprechen, für nächtliche Wärme zu sorgen.

Es war nicht das erste Mal, dass man ihm das Gas abgestellt hatte. Aber Gas und Strom zusammen, das war mehr als heftig! Jedes Mal nahm er sich vor einen Dauerauftrag einzurichten. Aber es scheiterte stets daran, dass er dafür seine Schublade durchforsten musste. Wütend auf sich selbst ballte Jakob die klammen Hände zu Fäusten. Er hasste sich für seine Antriebslosigkeit; aber es fiel ihm unendlich schwer aus seinem Alltagstrott auszubrechen. Auch wenn eigentlich alles andere besser war als das, fehlte es ihm an Energie, etwas zu tun, das man noch aufschieben konnte. Aber nun gab es keine Entschuldigung mehr: Er musste die Unterlagen suchen und zur Sparkasse gehen. Dafür brauchte er Bargeld. Dann wäre auch das leidige Thema ein für alle Mal beendet. Er würde sich dazu zwingen, künftig mit dem Geld sorgsamer zu wirtschaften. Dann bräuchte er auch nicht mehr hinaufzugehen.

Mittlerweile war es so warm, dass Jakob zu schwitzen begann. Kaum eine halbe Stunde hatte es gedauert, bis es schön warm im Zimmer war. Er nahm sich vor tagsüber mit Holz zu heizen und nur nachts die Thermostate aufzudrehen, damit das Haus nicht zu sehr auskühlte.

Die Kosten für Heizung und Strom waren immens, weil die Isolierung nicht mehr gut war. Vieles wäre am Haus zu tun, das Dach müsste neu gedeckt und die Heizung überholt werden. Aber Jakob liebte das Haus trotzdem und würde sich nie davon trennen, obwohl er nur den unteren Wohnraum nutzen konnte. Er hing an dem kleinen Haus. Dort war er geboren, und dort hatte er seine glücklichste Zeit verlebt. Dort fühlte er sich mit seinen Eltern verbunden und meinte, die Seelen der beiden seien immer noch in den Räumen gegenwärtig. Alle schönen Erinnerungen hatten mit diesem Ort zu tun. Auch wenn sich mittlerweile der Unrat türmte und alles nach Unsauberkeit roch, war es dennoch sein Zuhause. Im Gegensatz zu seinen Kumpeln brauchte er sich nicht jede Nacht ein Dach über dem Kopf zu suchen. Er ging abends einfach zurück in sein Zuhause, in dem er sich geborgen fühlte, auch wenn er dort ganz allein lebte. Irgendetwas von der guten Zeit war in den alten Mauern geblieben, und soweit es an Jakob lag, würde das auch immer so sein.

Nach der zweiten Tasse Kaffee, die Jakob mit noch mehr Cognac angereichert hatte, kroch er die Treppe hinauf in den zweiten Stock. Dieser Gang war ihm verhasst. Jedes Mal drängte sich die Katastrophe in sein Bewusstsein und jedes Mal die brennende Schuld, die er auf sich geladen hatte.

Wie in vielen alten Häusern war die Treppe steil und das Geländer wackelig. Auf den Stufen lag der Staub zentimeterdick. Die Sachen im oberen Stockwerk interessierten ihn nicht. Die wenigen Möbel waren wertloser Müll. Alles, was zu gebrauchen war, hatte seine Tante und deren Mann mitgenommen, um sie irgendwo zu verhökern. Sie waren kurz vor Jakobs achtzehntem Geburtstag bei einer Nacht- und Nebel-Aktion abgehauen, den alten VW-Bus bis unters Dach beladen mit Jakobs Eigentum. Jakob war heilfroh gewesen, sie auf so unkomplizierte Weise loszuwerden, denn er hätte nicht den Mut gehabt sie hinauszuwerfen. Deshalb hatte er stillschweigend zugeschaut, als sie eines nachts klammheimlich das Weite gesucht hatten. Die Tante war nach Mutters Tod zu Jakobs Vormund bestimmt worden und hatte bis zu seinem achtzehntem Geburtstag Wohnrecht in seinem Haus gehabt. Seine Mutter hatte es so gewollt, damit Jakob nicht noch sein Zuhause verlor. Dass sie nicht für regelmäßige Mahlzeiten sorgte, hatte Jakob verkraften können. Doch dass sie das ehemals so schmucke kleine Häuschen und den herrlichen Garten hatte verwahrlosen lassen, hatte ihm in der Seele weh getan. Wäre er in der Lage gewesen, dann hätte er alles gehegt und gepflegt, war es doch alles, was ihn noch mit seinen Eltern verband.

Jakob schenkte der völlig heruntergekommenen Wohnung im oberen Stockwerk keine Beachtung. Für ihn war lediglich die Abstellkammer wichtig. Dort bewahrte er das Geld und die Erinnerungsstücke an seine Eltern auf. Jakob war gerade einmal fünfzehn gewesen, als seine Mutter an Krebs starb. Zwei Jahre zuvor war sein Vater verstorben. Der Gedanke an seinen Vater schmerzte ihn am meisten. Es war so sinnlos gewesen! Vater hätte nicht zu sterben brauchen.

Als der Vater ein Lungenemphysem bekam und wegen der Staubbelastung nicht mehr als Schreiner arbeiten konnte, hatte er eine schlecht bezahlte Stelle als Nachtwächter angenommen. Für Vater war es schlimm gewesen. Er war nie ein Nachtmensch gewesen. Aber Jakob hatte ihn nie klagen hören. Einmal hatte der Vater sogar gesagt, dass er trotz allem ein glücklicher Mensch sei. Jakob erinnerte sich noch gut an seine Worte, für die er damals überhaupt kein Verständnis gehabt hatte:

„Junge, was will ich mehr? Ich hab’ trotz meiner kranken Lunge eine Arbeit gefunden. Dafür bin ich dem Herrgott dankbar. Und ich hab’ dich und deine Mutter. Damit habe ich alles, was ich brauche, um glücklich zu sein.”

Zwei Jahre später war der Vater nicht von der Nachtschicht nach Hause gekommen. Als die Mutter in seiner Firma nach ihm gefragt hatte, sagte man ihr, er sei schon vor einer Woche fristlos entlassen worden. Ausgerechnet in der Nacht, in der eingebrochen worden war, war der Vater eingeschlafen. Er war erst aufgewacht, als die Diebe auf der Flucht versehentlich eine Mülltonne umgestoßen hatten. Aber da war es zu spät gewesen. Der Firma war durch sein Versagen hoher Schaden entstanden. Die Mutter erfuhr auch noch, dass er bereits ermahnt worden war, weil er schon zwei Mal den vorgeschriebenen Rundgang versäumt hatte. An diesen Tagen waren zumindest keine Eintragungen im Wachbuch gewesen, und Vater hatte zugegeben, dass er eingeschlafen war. Jakob und seine Mutter hatten verzweifelt nach ihm gesucht. Sie hatten alle Freunde und Bekannten angerufen. Doch vergebens. Niemand hatte ihn gesehen. Immer wieder hatte die Mutter gesagt:

„Wenn er sich nur nichts angetan hat! Warum hat er uns nichts davon gesagt?“ Später fuhren die Streifenwagen die Umgebung auf der Suche nach ihm ab. Erst am Abend fand man ihn. Die Polizei hatte ihnen die schreckliche Nachricht gebracht, dass man den Vater tot am Waldrand auf einer Bank gefunden hatte. Er war erfroren. Jakobs Vater hatte seine Familie nicht unnötig belasten wollen und gehofft, schnell eine neue Arbeit zu finden. Bisher war noch kein Gehalt ausgeblieben.

Als sein Vater noch gesund war, hatte er genug Geld verdient, um für sie zu sorgen. Auch wenn sie nicht wohlhabend waren, hatte sein Verdienst ausgereicht, um die Raten für das kleine Häuschen mit dem schönen Grundstück zu bezahlen.

Jakob blickte nach draußen auf die leeren Ställe, in denen er als Junge alle möglichen Tiere gehalten hatte, und erinnerte sich an den schweren Tag, an dem er die letzten Kaninchen und Meerschweinchen verschenkt hatte. Er hatte sie nach dem Unfall nicht mehr versorgen können. Jakob dachte an die glückliche Zeit zurück, als er noch gesund war und die Eltern lebten. Der Vater war einen sinnlosen, frühen Tod gestorben und er von einem Betrunkenen zum Krüppel gefahren worden. Damals hatte er gedacht, dass es schlimmer nicht werden konnte. Doch das Schicksal hatte ihn eines Schlechteren belehrt.

Seit Mutters Tod war es in Jakobs Leben kalt und trostlos geworden; es gab nichts, auf das er sich hätte freuen können. Nur die Tiere lösten kleine Glücksmomente in ihm aus. Er hätte gerne einen Hund gehabt, doch er war nicht einmal in der Lage eine Leine zu halten. Mittlerweile hatte er sich damit abgefunden, aber er freute sich immer auf die Hunde beim Brunnen. Auch deswegen zog es ihn nach Weidenau, die nächste größere Stadt.

Oben flitzten Jakob die Mäuse über die Füße. Er nahm sich vor ein paar Lebendfallen aufzustellen, sobald es seinen Knochen wieder etwas besser ging. In dem feuchtkalten Wetter, das derzeit herrschte, konnte er nicht ständig nach oben gehen und die Fallen überprüfen, die Schmerzen waren zu groß. Aber es wurden langsam zu viele Mäuse. Unten waren sie auch. Gegen Gonzales hatte er nichts, und es war ihm auch egal, wenn im Keller oder am Dachboden Mäuse waren. Aber bei aller Tierliebe wollte Jakob sie nicht auch in dem Wohnraum dulden. Manchmal konnte er von dem Trippeln über ihm kaum einschlafen.

Gonzales wohnte unten bei ihm. Er war ein ganz gewöhnlicher Mäuserich. Aber Jakob hatte sich mit ihm beschäftigt, und mittlerweile war Gonzales so zutraulich geworden, dass er, wenn Jakob ihn mit einem Fiepen lockte, tatsächlich reagierte. Dann krabbelte Gonzales vorsichtig aus seinem Loch hervor, lugte umher, ob die Luft rein war, und holte dann Brotkrumen oder Käserinden aus Jakobs Hand, indem er sich auf die Hinterbeine stellte und sie mit den Vorderpfötchen nahm, um sie in aller Ruhe zu verputzen. Dabei schaute er Jakob aus großen schwarzen Knopfaugen an, als ob er eigentlich mehr erwartet hätte. Manchmal ließ er sich von Jakob sogar berühren. Aber ohne Futter ließ er sich von ihm nicht anlocken geschweige denn anfassen. Gonzales bewegte sich im unteren Wohnbereich ganz ohne Scheu. Auch wegen des Mäuserichs würde Jakob niemals Totschlagfallen aufstellen.

Tiger hatte an Mäusen kein Interesse. Wenn eine Maus auftauchte, hatte Jakob ihn jedes Mal unruhig beäugt. Er traute ihm nicht. Aber der Kater reagierte kaum, er stellte nur die Ohren hoch und zuckte mit dem Schwanz. Offenbar ließen ihn zumindest die Hausmäuse kalt. Trotzdem war es Jakob lieber, wenn Tiger tagsüber nicht im Haus blieb. Tiger liebte es draußen herumzustreifen. Außerdem konnte er jederzeit in den baufälligen Schuppen, der dem Vater früher als Unterstand für sein Auto gedient hatte und jetzt jede Menge alter Gartengeräte und sonstigen Plunder beherbergte.

Eine Stunde später verließ Jakob das Haus. Glücklicherweise lag die Bushaltestelle direkt gegenüber, und neben seinem Haus standen ein Briefkasten und ein Zigarettenautomat. Besonders Letzteres wusste Jakob zu schätzen, wenn er mal wieder vergessen hatte Tabak zu kaufen. Den Bus konnte er Gott sei Dank kostenlos benutzen. Dafür war sein Behindertenausweis gut, auch wenn er sonst nicht viel davon hatte. Die freie Busfahrt war ein Segen für Jakob. Anders hätte er es sich die tägliche Fahrt zum Brunnen nicht leisten können. Er wäre gezwungen in seinen vier Wänden mutterseelenallein auf den Tod zu warten. Darüber hinaus erwartete Jakob kein anderes nennenswertes Ereignis mehr in seinem Leben, außer vielleicht Gertis Tod. Der wäre allerdings für ihn ungleich schlimmer als sein eigener.

Von seinen Kumpeln wusste kaum jemand von Jakobs Haus; und die wenigen, die wussten, wo er wohnte, hatte er im Glauben gelassen, das Haus gehöre seiner Tante und er bewohne dort nur ein Zimmer. Alles andere wäre zu riskant gewesen. Unter seinesgleichen fragte man nicht danach, wo jemand schlief oder woher jemand Geld hatte. Vielleicht, weil Geheimnisse das einzige Gut waren, mit denen man sich eine gewisse Macht unter den Leuten auf der Straße sichern konnte. Vielleicht auch, weil das Reden über Geld zum Tabu im umfangreichen Ehrenkodex der Männer am Brunnen gehörte. Geld hatte man zeitweise, oder man hatte vorübergehend keines. Eine feste Bleibe hingegen, über die man frei verfügen konnte, galt als der Heilige Gral unter den Obdachlosen. Davon träumte zwar jeder, aber kaum jemand hielt das für eine realistische Möglichkeit. Man schlug sich eben so durch. Jeder kannte die zur Verfügung stehenden Schlafplätze in der Umgebung. Die meisten verbrachten die Nächte im städtischen Asyl oder in den Unterkünften der Frommen, was sich gleich blieb, denn die Regeln waren dieselben, nur dass bei den Frommen ein paar Bibeln herumlagen, die sich hervorragend zum Zigarettendrehen eigneten. Dafür waren die Duschen aber schlechter. Der eine oder andere schlief lieber draußen, wo er seine Ruhe hatte und nicht beklaut werden konnte. Dafür hatte er dann aber nicht den Luxus einer wärmenden Decke und einer vernünftigen Toilette mit ausreichend Papier. Wenn man rund um die Uhr Alkohol brauchte, blieb einem nichts anderes übrig, als draußen zu übernachten.

Auf der Straße galten andere Gesetze als sonst, und das war auch gut so. Für Jakob war es von existenzieller Bedeutung, mit den anderen zusammenzusitzen, weil er das Leben allein nicht aushalten konnte. Zwar konnte man nicht von einer Gemeinschaft sprechen, aber zumindest gehörte man irgendwo dazu. Echte Gespräche ergaben sich genauso wenig wie engere Bekanntschaften oder gar Freundschaften. Am besten kam man zurecht, wenn man die Klappe hielt und sich nirgends einmischte, wenn es einen nicht unmittelbar betraf. Ob man sich mochte oder nicht, war belanglos. Aber über allerlei nützliche Kontakte zu verfügen war immens wichtig. Im Zweifelsfall wusste man, an wen man sich wenden konnte, und sei es auch nur, um an nützliche Informationen zu kommen. Auch daher waren Geheimnisse begehrte Güter, denn Informationen eigneten sich hervorragend zum Tausch gegen anderes.

Jakob fuhr schon seit Jahren zum Brunnen nach Weidenau. Dort war immer etwas los, man hatte frische Luft, konnte sich hin und wieder etwas zu essen holen, und billigen Alkohol gab es auch überall zu kaufen. Der Tag ging jedenfalls einigermaßen schnell vorbei, und das war schließlich das Wichtigste.

Jeden Tag freute sich Jakob auf die Hunde, Rex und Peggy. Wenn sie ihn sahen, gebärdeten sie sich wie wild, fingen an zu bellen und zu winseln und zerrten an den Leinen. Jakob genoss dieses Ritual so sehr, dass er schon von Weitem nach ihnen pfiff. Zwar würde er das niemals zugeben, aber die begeisterte Begrüßung von den Hunden war der einzige Lichtblick in Jakobs eintönigem Leben. Er litt unter der Sinnlosigkeit seines Daseins, aber indem er sich um die Hunde der anderen kümmerte, hatte er wenigstens eine sinnvolle Aufgabe. Im Gegensatz zu deren Besitzer machte er sich Gedanken um ihr Wohlergehen. Er hatte immer Futter dabei, und oft war das die einzige richtige Mahlzeit, die die Hunde am Tag bekamen. Die anderen hielten Jakob für verrückt, weil er Geld für Hundefutter ausgab. Entweder überließ man ihnen den trockenen Toast von der Bratwurst, oder die Hunde fraßen Reste aus den Mülltonnen bei den Schnellrestaurants. Davon ernährten sich die Obdachlosen schließlich auch hin und wieder. Jakob hatte ihnen erklärt, dass die salzigen Abfälle schädlich für Hunde seien, aber sie lachten nur darüber und sagten, das sei dekadenter Quatsch für reiche Leute. Jakob ärgerte sich darüber, dass sie ihm nicht zuhören wollten, so wie man auch sonst keinem zuhörte, der nichts zu erzählen hatte, was nicht unmittelbar nützlich oder wenigstens unterhaltsam war. Für Letzteres kamen allerdings nur spektakuläre Ereignisse in Frage, solche, die sich auch für einen Artikel in der Boulevardpresse eigneten.

Ab und zu brauchte Jakob Abwechslung. Dann fuhr er ein paar Stationen weiter bis zum Siegener Hauptbahnhof und verbrachte dort seinen Tag. Ihn zog es vor allem dorthin, weil er so in der Nähe der lieblichen Verkäuferin aus dem Backshop sein konnte, von der er oft träumte. Wenn sie abends manchmal etwas von dem übrig gebliebenen Gebäck verteilte, konnte Jakob ihr ganz nah kommen und ihren wunderbaren Geruch wahrnehmen, der ein sehnsüchtiges Verlangen in ihm auslöste. Die kostenlosen Kuchen- oder Pizzastücke interessierten ihn nicht. Aber er war beinahe süchtig nach der Wärme, die sie ausstrahlte, eine Wärme, wie nur Frauen sie haben können und nach der Jakob sich mehr als alles andere sehnte.

Trotzdem fuhr Jakob nicht oft zum Hauptbahnhof. In Siegen fühlte er sich einfach nicht wohl. Dort trafen sich Punks mit ihrer lauten Musik, großkotzige, türkische Jugendliche und Nazis, die auf Leute wie ihn regelrechte Hetzjagden machten. Die Atmosphäre war bedrohlich und angespannt. Schlägereien waren nicht selten die Folge.

In Weidenau am Brunnen fühlte er sich sicher, dort war es ruhig. Und in den seltenen Fällen, in denen einer von ihnen aus der Reihe tanzte und Passanten belästigte, schritten die anderen ein. Man regelte unliebsame Angelegenheiten unter sich. Alle wussten, dass man sie hier nicht gerne sah. Für die Obrigkeit spielte es keine Rolle, wer von ihnen gegen die öffentliche Ordnung verstoßen hatte. Die Folgen bekamen alle zu spüren, die nicht so aussahen, wie anständige Leute auszusehen hatten. Man mochte keine Penner, schon gar nicht in der Stadt, und jeder Anlass wäre recht, um sie loszuwerden. Deshalb ließen sie sich nichts zu Schulden kommen, bettelten nicht, achteten auf Sauberkeit und verhielten sich ruhig. Es war zu schwierig, einen Platz zu finden, an dem man den ganzen Tag über bleiben konnte. Offiziell durfte man nirgends sitzen und Alkohol trinken, auch nicht am Brunnen. Deshalb hatte auch keiner große Vorräte dabei. Man wechselte sich beim Beschaffen ab und holte immer nur kleine Mengen Bier. Die leeren Dosen und Flaschen entsorgte man schnell, damit es nicht nach Besäufnis aussah. Alle versuchten, möglichst unauffällig zu bleiben und sich keinen Ärger mit Polizei und Ordnungsamt einzuhandeln. Denn der Brunnen war für viele zu einer Art Heimat geworden, einem Ort, mit dem sie sich verbunden fühlten und den es zu schützen galt. Wenn sie schon keinen Menschen auf der Welt hatten, zu dem sie gehörten, so hatten sie hier wenigstens einen Platz, an den sie immer zurückkehren konnten.

Trotzdem versuchte man sie mit allen Mitteln zu vertreiben; stets gab es neue Schikanen. Vor Monaten hatte die Stadt die einzige kostenlose, öffentliche Toilettenanlage zugemacht. Pinkeln war für die Männer kein Problem, aber manchmal brauchte man eben doch ein Klo. Im Einkaufszentrum musste man fünfzig Cent bezahlen, wenn man eine Toilette benutzen wollte, und man hatte ein ganzes Stück zu laufen. Man brauchte passendes Geld und musste sämtliche Klamotten mitnehmen, weil jeder jeden beklaute, sobald sich nur die Möglichkeit dafür bot. Aber wenn sie anfingen hinter die Büsche zu kacken, käme das Ordnungsamt schneller als sie gucken konnten. Die kannten mit Pennern und anderem für die Gesellschaft nutzlosen Gesindel kein Erbarmen und suchten daher nur nach einem handfesten Grund, den Beschwerden der Geschäftsinhaber nachzukommen und die Nichtsnutze zum Teufel zu jagen.

Wenn Peter oder Herbert aufs Klo mussten, dann passte Jakob auf die Hunde auf. Der eine oder andere vertraute ihm auch seine Tüten an. Im Gegensatz zu anderen verlangte Jakob dafür keine Gegenleistung. Manchmal bekam er fürs Aufpassen ein Bier oder einen Schnaps spendiert. Obwohl er sich nur selten an Gesprächen beteiligte und auch lieber ein wenig abseits von den anderen saß, hatte er im Laufe der Zeit eine gewisse Vertrauensstellung unter den Männern am Brunnen erlangt. Das konnte ihm vielleicht einmal von Nutzen sein. Doch das war nicht sein Hauptbeweggrund. Er war von Natur aus gutmütig und hilfsbereit.

Jakob war spät dran. Nur so eben bekam er noch den Bus um kurz nach elf Uhr. Seine Jackentaschen hingen vom Hundefutter durch, die Hose war verbeult, und auch sonst sah er ein bisschen heruntergekommen aus.

„Hi, Jakob! Spät dran heute, was? Na, ja, recht hast du. Warum früher aufstehen als nötig? Ist verdammt kalt und nass heute.“

Wolfgang, der Busfahrer, und Jakob kannten sich von klein auf. Jakob nuschelte ein paar Worte als Erwiderung und setzte sich hinter den Fahrersitz.

Von Helberhausen nach Hilchenbach waren es nur drei Stationen. Jakob blickte ins Fenster und betrachtete sein Spiegelbild. Was er sah, war ihm zuwider. Trotz der mühsamen Haarwäsche hing ihm sein mausbraunes Pony strähnig ins Gesicht. Einige Strähnen, die er übersehen hatte, als er sich die Haare zu einem dünnen Pferdeschwanz zusammengebunden hatte, kitzelten seine Wange. Mechanisch zog er das rote Gummi heraus und raffte die Haare erneut zu einem müden Zopf zusammen. Jakob war viel zu dünn, aber heute sah sein Gesicht selbst für ihn erschreckend hohl aus. Die Schatten unter seinen Augen waren fast schwarz, seine Haut fahl und bleich.

Die Trinkerei würde ihn über kurz oder lang umbringen. Das war ihm klar. Der Hausarzt hatte erst letzte Woche gemeint, seine Blutwerte seien Besorgnis erregend, und man müsse dringend nach der Ursache forschen. Seine Nierenwerte waren so schlecht, dass er eigentlich sofort ins Krankenhaus gemusst hätte. Jakob litt unter schrecklichen Kopfschmerzen und Schwindel. Manchmal pulsierte der Schmerz hinter seiner Stirn so heftig, dass ihm schlecht wurde und er sich übergeben musste. Der Schmerz war meist nur von kurzer Dauer, doch die Übelkeit blieb, und der Schwindel nahm zu. Sein Hausarzt hatte ihm dringend geraten, möglichst bald zu einer gründlichen Untersuchung in seine Praxis zu kommen. Schon seit langem mahnte er Jakob, dass er anständig essen müsste und keinen Alkohol mehr trinken sollte. Seine Lunge rasselte vom vielen Rauchen, als habe er sich im Bergwerk eine Staublunge eingefangen. Aber Jakob war zu müde und zu matt, um sich ernsthaft Sorgen zu machen. Trotzdem wollte er nicht irgendwann an einer schrecklichen Krankheit elendig zugrunde gehen. Deshalb nahm er sich jeden Abend vor, am nächsten Tag zum Arzt zu gehen. Doch dann war wieder ein Tag vorüber, und er hatte nichts unternommen. Wenn die letzte Packung Schmerzmittel aufgebraucht war, musste er zum Neurologen. Sein Hausarzt weigerte sich, das starke Medikament weiter zu verordnen. Er konnte aber den Überweisungsschein nicht mehr finden.

Jakob verdrängte den Gedanken und schaute aus dem Fenster. Als er sein Spiegelbild darin sah, wandte er sich ab. Er sah furchtbar aus. Andererseits, wer schaute ihn schon an? Seine Kumpanen wirkten auch nicht frischer, und die Passanten, die am Brunnen vorbeigingen, nahmen Menschen wie ihn als Individuum ohnehin kaum wahr. Ihretwegen brauchte er sich nicht zu verstecken.

In Hilchenbach angekommen, ging Jakob zuerst in die Sparkasse, um die Sache mit Strom und Gas zu regeln. Roland war am Schalter. Jakob hatte ihn früher in der Schule oft gehänselt, weil er so brav und fleißig war. Trotzdem hatte der gutmütige Roland ihn abschreiben lassen und ihm dabei geholfen, den Schulabschluss zu schaffen. Roland hatte immer für alle Fächer die Hausaufgaben gemacht. Ansonsten konnten die Lehrer nur bei den Mädchen so etwas erwarten. Eine Leuchte war Roland zwar nie gewesen, aber er hatte sich hochgearbeitet und war seit Jahren am Schalter der Stadtsparkasse tätig. Er war ein anständiger Mensch, der ihn auch heute noch freundlich behandelte. Auch wegen Roland hatte Jakob all die Jahre geschwiegen.

„Na, Kumpel! In welcher Klemme steckst du heute?“, fragte Roland freundlich, als Jakob an den Schalter trat.

Jakob grinste verlegen und vermied wie immer den Blickkontakt. Er mochte Roland. Aber er konnte ihm nicht in die Augen sehen. Etwas lag zwischen ihnen, von dem der arglose Roland nichts wusste.

„Hab mal wieder die Gas- und auch die Stromrechnung vergessen. Kannst du mir helfen? Hab das Geld in bar dabei. Müsste so ungefähr stimmen.“

„Klar, gib mal die Mahnungen! Ich mache es dann fertig.“ Während Jakob nach den Zetteln kramte, meinte Roland: „In deiner Tante hab ich mich echt getäuscht. Damals haben alle gedacht, die würde dich nur ausbeuten. Aber wenn es eng wird, lässt sie dich doch nicht hängen. Da sieht man mal wieder, dass Blut dicker ist als Wasser.“ Jakob brummte etwas, das man als Zustimmung deuten konnte, während Roland die notwendigen Formulare ausfüllte.

„Machst du das auch mit den Gas-Heinis für mich klar? Dein Cousin kann da doch bestimmt was machen dass es ein bisschen schneller geht. Ich sag dann Karl Bescheid, damit er einen schickt, der das Gas morgen oder übermorgen wieder anstellt.“ – „Klar, Jakob. Ich ruf auch Kurt gleich an und sag’, dass du bezahlt hast. Vielleicht hast du heute Abend dann schon wieder Strom. Aber versprechen kann ich nichts.“

„Danke, Roland, bist ein feiner Kerl. Ich mach ’s irgendwann mal gut.“ – „Schon okay.“

Jakob verließ das Sparkassengebäude und ging über die Straße. Der Bus nach Siegen stand schon an der Haltestelle, so dass er gleich einsteigen konnte. Er lehnte die Stirn gegen das Fenster und versuchte, gegen die Gespenster der Vergangenheit anzukämpfen. Roland! Wochenlang hatte er ihn nicht gesehen, und ausgerechnet heute, da er nach oben gemusst hatte, machte er Schalterdienst. Es war wie verhext. Wenn Roland von damals wüsste, würde er ihn dann auch so freundlich behandeln? Wenn er damals doch nur nicht geschwiegen hätte! Die schrecklichen Bilder zogen wie ein Albtraum an Jakob vorbei.

Es war schon nach neun Uhr abends gewesen, als Jakob die letzte Zeitung verteilt hatte. Er war heilfroh gewesen, dass er endlich fertig war. Am frühen Abend hatte der Nieselregen angefangen, und Jakobs dünne Jacke war mehr als klamm gewesen. Trotzdem hatte er noch eine heimliche Zigarette geraucht, bevor er sich auf den Heimweg begeben hatte. Wegen des Fußballspiels waren die Straßen wie leergefegt gewesen, und er hatte sich beeilt, damit er wenigstens die letzte Halbzeit noch sehen konnte. Vor dem beleuchteten Fußgängerüberweg war er stehengeblieben, als sich eine große Limousine näherte. Jakob dachte, sie würde anhalten, weil sie so langsam fuhr. Doch dann war der Wagen plötzlich nach vorne geschossen und ins Schleudern geraten. Jakob hatte den Aufprall kaum gespürt. Fast acht Meter war er durch die Luft geflogen, bevor er rücklings auf der Straße aufgeschlagen war. Er hatte geglaubt, bereits tot zu sein. Sein Kopf war wie in Watte gehüllt gewesen, und die Stimmen waren nur dumpf und verzerrt an sein Ohr gedrungen. Kurz darauf hatte er schnelle Schritte und das laute Klappern von Stöckelschuhen gehört. Eine warme Flüssigkeit war über sein Gesicht geronnen, es war Blut, das aus einer Platzwunde am Kopf strömte und neben ihm auf dem Asphalt eine kleine Lache gebildet hatte. Als der grelle Schmerz einsetzte, hatte Jakob gewusst, dass er noch nicht tot war.

Irgendwann hatte er das Bewusstsein verloren und war erst im Krankenhaus wieder zu sich gekommen. Seine Mutter hatte am Bett gesessen und ihm erklärt, was passiert war. Er hatte keine Erinnerung an den Vorfall. Er erfuhr, dass er einen schweren Unfall gehabt hatte, und dass seine Hüfte zertrümmert war. Fast wäre er innerlich verblutet. Doch man hatte ihn gerade noch rechtzeitig operieren und die zerrissene Milz entfernen können. Bald würde alles wieder gut, hatte seine Mutter gesagt.

Nichts wurde gut. An einen wochenlangen Krankenhausaufenthalt hatte sich eine Reha angeschlossen. Von dort war Jakob mit der Gewissheit zurückgekehrt, dass er für immer ein Krüppel bleiben würde. Jakobs Schicksal war besiegelt.

Auch nach ein paar Tagen war seine Erinnerung nicht wiedergekommen. Er wusste bloß, was andere ihm erzählt hatten. Ein Pfleger hatte ihn nachts vor der Hintertreppe der Klinik gefunden. Da war er schon fast verblutet. Nur eine Notoperation hatte ihn gerettet. Niemand hatte etwas gesehen, und niemand wusste, wer ihn überfahren hatte, auch Jakob nicht. Die Polizei hatte eine blutige Schleifspur entdeckt, die etwa fünfzig Meter weiter in einer Seitenstraße endete. Der Täter hatte offenbar keinen Gedanken darauf verschwendet, Jakob möglichst schonend in Sicherheit zu bringen. Statt ihn bis zur Tür zu fahren, hatte er den verletzten Jungen wie einen Zementsack hinter sich her geschleift und dort abgelegt. Diese brutale Vorgehensweise übertraf den Tatbestand der Fahrerflucht bei Weitem. Wenn man den Täter geschnappt hätte, wäre er für einige Jahre hinter Gitter gekommen.

Monatelang hatte Jakob sein Hirn zermartert. Doch die Ereignisse des Abends lagen in völliger Dunkelheit, genau wie die Identität des Täters und dessen feige Flucht. Er besaß lediglich ein Taschentuch, das er Monate nach dem Unfall in seiner Jakkentasche gefunden hatte. Damit hatte der Täter versucht, das Blut aus Jakobs Platzwunde zu stillen. Jakob musste es unbeabsichtigt eingesteckt haben.

Als Jakob am Busbahnhof in Siegen-Weidenau angekommen war, führte ihn sein erster Weg zum Aldi. Sobald er den rechten Fuß aufsetzte, durchfuhr ihn ein stechender Schmerz vom Oberschenkel bis in die Hüfte hinein. Er stützte sich schwer auf die Krücken. Wie üblich stand eine Clique junger Leute vor dem Laden, die sich dort mit Bier und Schnaps versorgten. Die meisten waren arbeitslos, arbeitsunwillig oder Schulschwänzer, denen eine ähnliche ,Karriere’ wie Jakob bevorstand. Er hatte ein ungutes Gefühl im Bauch. Manchmal waren Nazis unter ihnen. Jakob hatte panische Angst vor ihnen, sie waren in seinen Augen das personifizierte Böse. Einer hatte ihn mal festgehalten und ihm mit stinkendem Atem hasserfüllt ins Ohr geraunt: „So einer wie du gehört in die Gaskammer, du Zekke. Wir müssen arbeiten, damit nutzlose Krüppel wie du auf Staatskosten saufen können.“ Dann hatte der Nazi mit voller Wucht gegen seine Krücken getreten, so dass Jakob den Halt verloren hatte und vor ihm auf den Boden gefallen war. Alle hatten gelacht, und einer hatte Jakob auf den Kopf gepisst.

Diesmal war die Luft rein, Jakob ging in den Laden und kaufte ein paar Dosen Bier und ein Päckchen Tabak. Als er den Laden wieder verließ, fiel ihm ein wunderschöner Hund auf, der an einem der „Hundeparkplätze“ an der Wand festgebunden war. Der Hund lag ruhig auf dem Boden und wartete geduldig auf seinen Besitzer. Jakob betrachtete ihn genauer. Es war eine Hündin, die ihn mit sanften, klugen Augen beäugte. Älter als ein oder zwei Jahre war sie sicher nicht. Ihr schwarz-weißes Fell war lang und seidig und sah gepflegt aus. Der Schwanz war wie bei einem Schäferhund gewunden und buschig. Das überwiegend schwarze Fell wurde in der Mitte von einem weißen Streifen unterbrochen, der sich von der Schnauze bis zum Hinterteil zog. Die Rute war schwarz, nur die Schwanzspitze war weiß. Um den Hals des bildschönen Tieres war ein rotes Tuch geschlungen. Jakob kam näher. In seiner Stimme lag Zärtlichkeit: „Na, du schönes Mädchen? Wartest du schon lange? Ich kenne dich noch gar nicht. Hast du Hunger? Willst du ein Leckerli?“ Schwanzwedelnd richtete sich der Hund auf und sah Jakob erwartungsvoll an. Es schien, als habe er genau verstanden, dass es etwas zu Fressen gab. Jakob kramte in der Tasche nach Hundekuchen, während sich die sanfte Hündin näherte. Gerne ließ sie sich streicheln, und als Jakob ihr die Kehle kraulte, legte sie genüsslich den Kopf in den Nacken. Die Bröckchen nahm sie gierig und ohne zu zögern. Jakob sah, dass sie gut genährt war. Aber jetzt war sie augenscheinlich sehr hungrig. Er wollte erneut in die Tasche greifen, als eine junge Frau wütend aus dem Laden stürmte und Jakob so aggressiv und laut anschrie, dass er entsetzt zurückwich.

„Verpiss dich, du verdreckter Penner! Lass meinen Hund in Frieden, sonst hetze ich ihn dir auf den Hals!“ – „Aber, ich wollt doch nur ...“ – „Halt die Fresse und hau ab!“ Die junge Frau hob den Arm, als wolle sie zuschlagen. Jakob rappelte sich hoch und flüchtete, so schnell es seine schmerzende Hüfte zuließ, zurück in den Laden, um zu warten, bis die Verrückte abgezogen war. Erst nach ein paar Minuten wagte er sich hinaus und ließ sich auf die erstbeste Bank sinken. Dann öffnete er eine Dose Bier und leerte sie gierig in einem Zug. Er war von der unbegreiflichen Aggressivität dieser Frau noch völlig geschockt. Hatte sie am Ende gedacht, er wolle dem Hund etwas antun oder er wäre ein Häscher, der Tiere für Versuchszwecke entführt? Dann könnte er die Reaktion des Mädchens verstehen. Für heute war er jedenfalls so fertig, dass er nicht mehr den Mut fand in den Bücherladen zu gehen. Mühsam schleppte er sich durch die überdachte Fußgängerzone an den Geschäften vorbei in Richtung Brunnen. Als er in die Fensterfront des Sportladens blickte, sah ihm seine eigene Gestalt entgegen: Er sah aus wie ein uralter Mann. Und das Schlimmste war: Genauso fühlte er sich auch – uralt.

Der Brunnen war ein kleiner Platz, in dessen Mitte sich drei metallene, grün angelaufene Figuren befanden: ein Kind, das vor einer Frau und einem Mann in erwartungsvoller Pose hockte – wohl die Darstellung einer glücklichen Familie beim gemeinsamen Spiel. Im Sommer sprudelte Wasser um die Figuren herum. Im Gegensatz zu diesem Idyll saßen hinter dem Brunnen auf den Drahtsesseln die überwiegend wohnsitzlosen Alkoholiker, aus deren Augen alles andere als Glück sprach, ein Haufen hoffnungsloser Männer und Frauen, die vom Leben nichts mehr als billigen Alkohol und einen einigermaßen sicheren Platz zum Schlafen erwarteten. Kaum einer hatte noch Träume, die sich auf etwas anderes als Alkohol und Schlafen bezogen.

Die Stadtväter hatten sich bei der Planung des Platzes sicher vorgestellt, dass sich dort bei gutem Wetter Mütter mit ihren Kindern niederließen, um sich vom Einkauf auszuruhen und Eis zu essen, oder Geschäftsleute und Angestellte, die ihren Imbiss verzehrten und dort die Mittagspause verbrachten. Am Abend hätte der Brunnen zu einem Ort der Begegnung werden können, an dem man sich treffen und die Ereignisse des Tages debattieren konnte.

Doch kaum war der Platz fertig gestellt, wurde er zum Zentrum all derer, die man in der Stadt nicht haben wollte: Arbeitslose, die schon morgens ihr Bier dort tranken, Schulschwänzer, die nicht auf den Sesseln, sondern auf den Lehne saßen, und Drogensüchtige, die einen Platz brauchten, um den Tag irgendwie und irgendwo hinter sich zu bringen. Mittlerweile war der Platz fest in der Hand einer einzigen Clique, zu der auch Jakob gehörte. Die Leute, die dort saßen, interessierten sich nicht für neue Bepflanzungen oder die Geschäftsauslagen. Sie waren nur da, um nicht allein zu sein.

Jakob saß meist ganz rechts außen. Zwischen dem Brunnen und dem naheliegenden Spielplatz befand sich ein Billigladen, in dem man lauter unnütze Dinge für wenig Geld kaufen konnte. Der Spielplatz war – vermutlich auch zum Ärger der Stadtväter und Ladeninhaber – fast ausschließlich von türkischen Kindern und deren Müttern besetzt. Die lange Bank vor dem Sandkasten teilten sich dunkelhäutige Ausländer, Drogensüchtige und Nichtsesshafte aus anderen Ecken Deutschlands.

Uniformierte liefen dort häufig Streife, als ob man demonstrieren müsse, dass die Sicherheit der Bevölkerung trotz der Leute auf den Bänken zu jeder Zeit gewährleistet sei. Dies führte dazu, dass man sich in dieser Passage weit weniger sicher fühlte als am Bahnhofsplatz der Nachbarstadt, die zwar keineswegs weniger zwielichtiger Gestalten aufwies, aber dafür patrouillierten dort kaum Polizisten.

Das Übermaß an Staatsmacht verunsicherte die Leute, und man hatte ständig das Gefühl auf einem Pulverfass zu sitzen. Laufend wurden Personenkontrollen durchgeführt, die Obrigkeit schielte auf die Junkies, ob man sie nicht bei einem Drogendeal festnehmen könnte. Man beäugte die Taschen und Tüten der Nichtsesshaften auf einen nicht zulässigen größeren Alkoholvorrat hin und demonstrierte mit jedem Blick, dass man nur auf die Gelegenheit wartete, den unliebsamen Mob zu entfernen. Umso vorsichtiger verhielt sich eben dieser. Die Drogenabhängigen kauften ihren Stoff unter der Brücke, etwa vierhundert Meter weiter in der Nähe der Bahnstation, wo es Drogen aller Art gab. Auch andere heiße Ware wechselte dort den Besitzer, ohne dass die Polizei Wind davon bekam. Dies geschah wiederum zum Leidwesen der Eisenbahn, die bei Weitem nicht über genügend Securitypersonal verfügte, um den Vandalismus auch nur im Entferntesten unter Kontrolle zu halten.

Doch Anlieger und Bahn klagten vergeblich; an diesen Orten wurden nicht mehr Polizisten eingesetzt, da sie dafür an anderen Plätzen hätten verringert werden müssen. Dies erschien zu riskant. Man legte den Schwerpunkt auf diejenigen, die wie Verbrecher aussahen, denen man von weitem ansah, dass sie am Rande der Gesellschaft lebten. Das Gesindel am Brunnen war den Leuten zwar ein Dorn im Auge, die wirklichen Verbrecher bewegten sich jedoch ganz unbemerkt zwischen den normalen Bürgern. Die Insider wussten, was hier im Einzelnen geschah und wo man was und für welchen Preis bekam. Keiner redete groß darüber. Wurde man gefragt, hatte es sich als das Beste erwiesen, mit den Schultern zu zucken, als lebe man im Dauernebel, was nicht ganz von der Hand zu weisen war.

Als Jakob gegen zwölf Uhr eintrudelte, war noch nicht all zu viel los. Schon von weitem erfasste sein Blick die armseligen Gestalten, die dort saßen: Knolle war wie üblich bekleidet mit seiner vor Dreck starrenden, schwarzen Manchesterhose und einer albernen, schwarz-rot-goldenen Baseballkappe, die er seit der Fußballweltmeisterschaft ständig trug. Neben ihm stand die obligatorische, braune Aktentasche mit einem Notvorrat Bier, die er bei sich haben musste, um sich einigermaßen sicher zu fühlen. Knolle stank noch fürchterlicher als üblich, da er sich angewöhnt hatte seine Zigaretten aus billigem Pfeifentabak zu drehen. Der widerliche, süßliche Qualm kratzte Jakob im Hals und stank noch durchdringender als der gesamte verlauste Kerl. So krank wie der Tabak roch, sah Knolle auch aus; ohne große Mühe hätte man ihn für einen soeben Verstorbenen halten können. Seine Gesichtsfarbe wechselte immer mehr von weiß zu gelb, wenn man von der blumenkohlähnlichen Nase, die von einem dunkelroten Adergeflecht durchzogen war, einmal absah. Wie immer schwadronierte er laut über seine phantastischen Zukunftspläne: dass er sich Morgen auf die Suche nach Arbeit begeben wolle, sich dann nach einer eigenen Bleibe umschauen würde, weil er es Leid sei mit sechsundfünfzig Jahren in einer schäbigen Absteige wohnen zu müssen, wo jeder seine stinkenden Socken herumliegen ließ und in der man nicht einmal Damenbesuch empfangen könne. Ja, und wenn er endlich eine ordentliche Wohnung und ein regelmäßiges Einkommen hätte, dann könne er auch ans Heiraten denken. Und dann sähe ihn hier am Brunnen keiner mehr. Er jedenfalls werde hier nicht bleiben. Soviel stehe fest. Niemand hörte ihm mehr zu. Jeder kannte die alte Leier zur Genüge. Mit Sicherheit würde Knolle diese Geschichte auch noch in zehn Jahren erzählen, falls er dann überhaupt noch lebte. Und auch dann würde keiner zuhören.

Zwei Sessel weiter saß Eddi. Den mochte Jakob sehr gern. Eddi sah aus wie ein Globetrotter und hob sich auch äußerlich von den anderen ab. Sein Markenzeichen waren ein riesengroßer Wanderrucksack, der weit über die Schultern hinausragte, und eine dunkelblaue Strickmütze, die er nur selten abzog. Seine Füße steckten das ganze Jahr über in derben Wanderstiefeln, unter denen er dicke Wollsocken trug. Eddi schleppte immer sein gesamtes Hab und Gut mit sich herum. Er nächtigte meist draußen oder – bei schlechtem Wetter – im Obdachlosenasyl in der Frankfurter Straße, das nur Betten für die Nacht bereitstellte. Morgens um sieben musste man das Haus verlassen, egal wie man sich fühlte. Einlass war erst wieder um einundzwanzig Uhr. Eddi ging nach dem Anziehen erst einmal zur Tagesstätte für Wohnungslose, wo es heißen Kaffee und Frühstück gab. Wer wollte, konnte sich dort den ganzen Tag aufhalten. Aber die meisten zog es direkt auf die Straße. Ohne Alkohol schaffte es keiner, den Tag auszuhalten. Es fehlte eben an Perspektive und sinnvoller Beschäftigung.

Im Gegensatz zu den anderen war Eddi stets frisch geduscht. Er nutzte die sanitären Anlagen des Asyls regelmäßig. Die meisten waren abends vom Tag und dem Alkohol so müde, dass sie nur noch schlafen wollten. Und morgens drückte sich fast jeder solange wie möglich in die warmen Kissen. Nur Eddi stand früh genug auf, um in aller Gründlichkeit zu duschen. Allerdings hatte er immer panische Angst, sein Rucksack könnte gestohlen werden, so dass er ihn in einen großen blauen Müllsack steckte, um ihn mit in den Duschraum nehmen zu können. Dort ließ er ihn keine Sekunde aus den Augen. Sowohl im Nachtasyl als auch in der Tagesstätte wurde gestohlen, was das Zeug hielt. Keiner traute dem anderen über den Weg. Das war für all diejenigen ein Problem, die mehr besaßen, als sie am Leib trugen. Manche zogen es daher vor, draußen auf einer Pappe unter der Brücke oder in einem Hauseingang zu nächtigen.

Selbst Eddis Kleider waren sauber. Er nutzte die Möglichkeit, wenn er in irgendeiner Einrichtung eine Waschmaschine mitbenutzen durfte. Ein zweites paar Kleider trug er im Rucksack bei sich, so dass er diesbezüglich flexibel war. Obwohl auch bei ihm der Alkohol Lebensmittelpunkt war, hatte er deutlich mehr Energie als die anderen; vielleicht deshalb, weil er morgens und mittags in der Bahnhofsmission oder der Tagesstätte aß. Selbst wenn er keinen Appetit hatte und ihm meist übel war, nahm er