Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Perry Rhodan digital

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Atlan classics

- Sprache: Deutsch

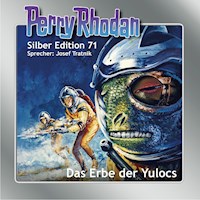

Maahks auf der Welt des Sehers - der Kampf um das Erbe der Varganen entbrennt Im Großen Imperium der Arkoniden schreibt man eine Zeit, die auf Terra dem 9. Jahrtausend v. Chr. entspricht. Imperator des Reiches ist Orbanaschol III., ein brutaler und listiger Mann, der seinen Bruder Gonozal VII. töten ließ, um selbst die Nachfolge antreten zu können. Gegen den Usurpator kämpft Atlan, der Kristallprinz des Reiches und rechtmäßiger Thronerbe, mit einer stetig wachsenden Zahl von Getreuen. Doch mit dem Tag, da der junge Atlan erstmals Ischtar begegnet, der schönen Varganin, die man die Goldene Göttin nennt, hat er noch mehr zu tun, als sich mit Orbanaschols Schergen herumzuschlagen oder nach dem "Stein der Weisen" zu suchen, dem Kleinod kosmischer Macht. Atlan - er liebt Ischtar und hat mit ihr einen Sohn gezeugt - muss sich auch der Nachstellungen Magantillikens, des Henkers der Varganen, erwehren, der die Eisige Sphäre mit dem Auftrag verließ, Ischtar zu töten. Gegenwärtig befindet sich Atlan in der Gewalt des Vrentizianex, den man den Kyriliane-Seher nennt. Atlan, der eine Sklavenrevolte gegen den wahnsinnigen Seher angezettelt hat, um seine Freiheit wiederzuerlangen, wird nach dem Scheitern der Revolte von Vrentizianex inmitten der Schneewüste ausgesetzt und dem Kältetod überantwortet. Atlans einzige Chance ist DAS WRACK IM EIS ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Nr. 182

– ATLAN exklusiv Band 43 –

Das Wrack im Eis

Maahks auf der Welt des Sehers – der Kampf um das Erbe der Varganen entbrennt

von H. G. Ewers

Im Großen Imperium der Arkoniden schreibt man eine Zeit, die auf Terra dem 9. Jahrtausend v. Chr. entspricht. Imperator des Reiches ist Orbanaschol III., ein brutaler und listiger Mann, der seinen Bruder Gonozal VII. töten ließ, um selbst die Nachfolge antreten zu können.

Gegen den Usurpator kämpft Atlan, der Kristallprinz des Reiches und rechtmäßiger Thronerbe, mit einer stetig wachsenden Zahl von Getreuen.

Doch mit dem Tag, da der junge Atlan erstmals Ischtar begegnet, der schönen Varganin, die man die Goldene Göttin nennt, hat er noch mehr zu tun, als sich mit Orbanaschols Schergen herumzuschlagen oder nach dem »Stein der Weisen« zu suchen, dem Kleinod kosmischer Macht.

Atlan – er liebt Ischtar und hat mit ihr einen Sohn gezeugt – muss sich auch der Nachstellungen Magantillikens, des Henkers der Varganen, erwehren, der die Eisige Sphäre mit dem Auftrag verließ, Ischtar zu töten.

Gegenwärtig befindet sich Atlan in der Gewalt des Vrentizianex, den man den Kyriliane-Seher nennt. Atlan, der eine Sklavenrevolte gegen den wahnsinnigen Seher angezettelt hat, um seine Freiheit wiederzuerlangen, wird nach dem Scheitern der Revolte von Vrentizianex inmitten der Schneewüste ausgesetzt und dem Kältetod überantwortet.

Die Hauptpersonen des Romans

Atlan – Der Kristallprinz führt einen aussichtslosen Kampf.

Vrentizianex – Ein varganischer Mutant.

Woogie – Ein Sklave wird Atlans Gefährte.

Grek 1

1.

Die Lähmung fiel allmählich von mir ab, und ich konnte mich so bewegen, dass ich wieder in der Lage war, meine Umgebung zu überschauen.

Als erstes sah ich durch eine transparente Wandung hindurch dichte schneeweiße Wolken und einen hellen gelblichen Fleck, der hindurchschien.

Dann erblickte ich zwei Lebewesen. Das eine war eines jener hellhäutigen Wesen, die im Palast des Kyriliane-Sehers als Sklaven fungierten.

Und das andere war der Seher Vrentizianex selbst, groß und massig, mit metallisch schimmernder bronzefarbener Haut, Händen, die wie große Krallen aussahen und einem mit dem Kopf verwachsenen Schuppenhut. Er trug noch immer sein Gewand aus rotem Samt.

Irgendwie musste Vrentizianex trotz seiner Blindheit gemerkt haben, dass die Paralyse von mir abgefallen war, denn er wandte mir plötzlich sein Gesicht zu. Ich blickte in die beiden funkelnden Kristalle, mit denen seine Augenhöhlen ausgefüllt waren.

Ein trauriges Lächeln huschte über das entstellte Gesicht, dann sagte der Vargane mit leiser Stimme:

»Du wolltest nicht in meinem Palast bleiben, Atlan. Gut, du sollst deinen Willen haben. Ich bringe dich fort.«

Er sprach wieder diese seltsame Sprache, die ich am Anfang nicht verstanden hatte. Erst durch eine Hypnoschulung hatte ich gelernt, die Sprache des Sehers wie meine eigene Sprache zu gebrauchen und zu verstehen.

»Wohin bringst du mich?«, fragte ich.

Vrentizianex machte eine umfassende Bewegung mit einer Hand; mit der anderen Hand steuerte er das Fahrzeug, das, wie ich erkannte, ein Gleiter war.

»Ich setze dich im Gebirge aus«, antwortete der Seher. »Dort wirst du frei sein, wie du es wolltest.«

Ich richtete mich auf und warf einen Blick durch die teilweise durchsichtige Wandung des Gleiters nach unten.

Was ich sah, ließ mich erschaudern.

Unter uns erstreckte sich, soweit das Auge zu blicken vermochte, ein schnee- und eisbedecktes Gebirge.

»Alles hat seinen Preis«, erklärte der Seher. »Auch die Freiheit. Aber du wirst nicht allein sein müssen. Ich gebe dir Woogie ...«, er deutete mit einer schwachen Kopfbewegung auf das hellhäutige Wesen, »... als Begleiter mit. Außerdem erhaltet ihr Nahrung für einen Tag.«

Ich warf einen skeptischen Blick auf den Sklaven, der nur etwa einen Meter groß und – wie ich aus Erfahrung wusste – wie alle seine Artgenossen nicht sehr intelligent war. Er würde mir bestimmt keine große Hilfe sein.

Dann sah ich an mir herab.

Ich trug jetzt nur die einfache Bordkombination der Arkon-Raumfahrer, aber nichts mehr von meiner wertvollen Ausrüstung und auch keine Waffen.

Es war sehr unwahrscheinlich, dass ich in dieser Kleidung und mit Nahrungsmitteln für nur einen Tag in der eisigen Schneewüste dort unten länger als anderthalb Tage überleben würde.

»Damit verurteilst du mich zum Tode, Vrentizianex!«, protestierte ich. »Warum gibst du mir nicht eine bessere, eine echte Chance?«

Die kristallenen Augen des Sehers funkelten und glitzerten, als wären sie auf geheimnisvolle Art am Leben.

»Du hast noch eine Chance, Atlan«, antwortete er leise. »In der Nähe des Platzes, an dem ich dich und Woogie aussetzen werde, liegt ein altes varganisches Raumschiff – mein Raumschiff. Ich habe es seit undenklichen Zeiten nicht mehr benutzt, aber wenn du es erreichst, wirst du dort überleben können.«

Die Chance, das Raumschiff zu erreichen und dort zu überleben, kann nicht sehr groß sein!, raunte mir der Logiksektor meines Extrahirns zu. Vrentizianex ist psychisch krank, und seinem kranken Hirn kann nur eine neue Teufelei eingefallen sein!

Ich überdachte den Einwand und kam zu dem Schluss, dass ich eine Teufelei des Sehers nicht ausschließen durfte. Folglich musste ich versuchen, ihn in einem günstigen Augenblick zu überwältigen. Dann konnte ich mit dem Gleiter in seinen Palast zurückkehren und mir die Mittel beschaffen, die notwendig waren, um zu Ischtar zurückzukehren oder nach Kraumon zu Fartuloon und meinen anderen Freunden.

Scheinbar jedoch ergab ich mich in mein Schicksal. Ich blickte resigniert vor mich hin und warf ab und zu einen flüchtigen Blick auf die Schneelandschaft unter uns.

Nach kurzer Zeit setzte der Vargane zur Landung an. Ein Hügel wuchs uns scheinbar entgegen, dann setzte das Fahrzeug auf.

Vrentizianex deutete mit einer Krallenhand auf die Tür, die sich geöffnet hatte und durch die eisige Luft hereinwehte.

»Geht!«, befahl er.

Ich tat so, als wollte ich auf die Tür zugehen. Im letzten Augenblick wirbelte ich herum und sprang den Seher an. Dummerweise lief mir in diesem Augenblick Woogie in den Weg. Wir stießen zusammen, und ich stürzte. Als ich mich wieder aufrichtete, traf die zur Faust geballte Krallenhand des Sehers mein Gesicht. Ich flog zurück, prallte gegen den Türrahmen und wollte mich erneut auf den Varganen stürzen.

Doch Vrentizianex hatte inzwischen Woogie gepackt und schleuderte ihn mit voller Wucht gegen mich. Der Anprall des lebenden Wurfgeschosses fegte mich aus dem Gleiter.

Ich fiel in den Schnee und versank bis zu den Knien darin. Bevor ich mich wieder aufgerappelt hatte, flog Woogie mir nach. Die Tür des Gleiters schloss sich, und das Fahrzeug startete senkrecht und tauchte in die Wolkendecke ein.

Zitternd vor Zorn und Enttäuschung blickte ich nach oben, dann wandte ich mich um und unterzog das Gelände einer genauen Musterung. Dabei beruhigte ich mich allmählich wieder.

Neben mir wühlte sich Woogie aus dem Schnee. Tränen liefen über sein bleiches Gesicht.

»Noch leben wir, Woogie«, versuchte ich das Wesen zu trösten. »So lange man lebt, braucht man nicht aufzugeben. Vielleicht sollten wir zu Fuß zum Palast des Sehers zurückkehren.«

»Nein, nein!«, erwiderte Woogie mit schriller Stimme. »Der Herr würde uns töten!«

Damit ist zu rechnen!, teilte mir mein Extrahirn mit. Außerdem dürfte der Weg zum Palast des Sehers zu weit für einen Fußmarsch sein. Ihr würdet unterwegs zusammenbrechen und erfrieren.

Ich holte tief Luft und merkte dabei, dass es hier und jetzt nicht so kalt war, dass wir erfrieren könnten – jedenfalls nicht, solange wir Nahrung besaßen, um unseren Stoffwechsel aufzuheizen. Allerdings würde es nachts viel kälter werden.

»Wir brauchen einen Platz, von dem aus wir das Gelände übersehen könnten«, erklärte ich und deutete auf einen Berg, der in der Nähe aufragte. »Diesen Berg beispielsweise. Verlieren wir keine Zeit!«

*

Als wir den Fuß des Berges erreicht hatten, hielt ich nach der besten Aufstiegsmöglichkeit Ausschau.

Woogie stand teilnahmslos neben mir. Er war die ganze Zeit über schweigend hinter mir hergetrottet. Wahrscheinlich war er durch sein Sklavendasein abgestumpft und hatte sich damit abgefunden, in Schnee und Eis zu sterben.

Aber ich war nicht gewillt, mich damit abzufinden. Ich würde bis zum letzten Atemzug gegen den weißen Tod kämpfen, denn ich hatte ein Ziel, und wenn ich es erreichen wollte, musste ich überleben.

Endlich glaubte ich, eine günstige Aufstiegsmöglichkeit entdeckt zu haben. Ich setzte mich in Bewegung und stieg einen schneebedeckten Hang hinauf. Es war beschwerlich, da ich bei jedem Schritt bis zum Knie im Schnee versank.

Auf halber Höhe drehte ich mich um und blickte zurück.

Woogie stand noch immer dort, wo ich ihn verlassen hatte. Er war wirklich keine große Hilfe für mich. Doch ich durfte ihn nicht einfach seinem Schicksal überlassen.

»Woogie!«, rief ich. »Worauf wartest du! Komm endlich!«

Das Wesen schrak auf, dann setzte es sich in Bewegung. Möglicherweise war es durch sein früheres Sklavendasein so unselbständig geworden, dass es zu keiner eigenen Initiative mehr fähig war. Ich würde es als Sklaven behandeln müssen, wenn ich wollte, dass es mit mir kam und nicht elend zugrunde ging.

Woogie arbeitete sich den Hang herauf und hatte mich bald erreicht. Ich nickte ihm zu, dann ging ich weiter.

Nach einiger Zeit erreichten wir einen Steilhang, den wir nicht hätten bewältigen können, wenn sich nicht ein schmales Felsband, schräg aufwärts führend, an ihm entlanggewunden hätte.

Allerdings war das Felsband uneben und eisbedeckt, und schon nach wenigen Metern glitt ich aus und wäre um ein Haar abgestürzt. Im letzten Augenblick konnte Woogie mich festhalten.

»Danke!«, sagte ich, nachdem ich mich vom ersten Schreck erholt hatte. Der kleine Bursche war also doch ein brauchbarer Gefährte.

Auch im weiteren Verlauf des Aufstiegs bewies Woogie, dass ich ihm zuwenig zugetraut hatte. Er bewegte sich sehr geschickt über das Felsband, und ich lernte sogar von ihm, dass es günstiger war, auf allen vieren über das glatte Band zu kriechen anstatt aufrecht zu gehen.

Dennoch waren wir beide froh, als wir den Steilhang bewältigt hatten. Vor uns lag eine nur schwach ansteigende Felsschulter, und dahinter kam die eigentliche Gipfelregion des Berges.

Unsere Freude währte jedoch nicht lange. Auf der Felsschulter lag, was zu erwarten gewesen war, eine viel höhere Schneedecke als auf den Hängen. Ich versank oft bis zur Hüfte und musste mich sehr mühsam vorankämpfen. Woogie erging es noch schlechter. Er versank manchmal bis unter die Achseln im Schnee.

Als ich mich nach dem ersten Drittel der Strecke umdrehte, war der kleine Bursche sogar ganz verschwunden.

»Woogie?«, rief ich.

Keine Antwort.

Ich rief noch einige Male, dann sah ich ein, dass ich es auf mich nehmen musste, den beschwerlichen Weg bis zu Woogie zurückzugehen. Schließlich konnte ich ihn nicht sich selbst überlassen.

Zwischendurch rief ich immer wieder nach meinem Gefährten, aber Woogie antwortete nicht.

Als ich plötzlich ein Loch im Schnee entdeckte, ahnte ich, was geschehen war. Äußerst vorsichtig tastete ich mich an das Loch heran, das sich nur ein paar Schritt weit von meiner alten Spur befand. Als mein linker Fuß keinen Halt mehr fand, warf ich mich zurück.

Schweratmend hockte ich im tiefen Schnee und überlegte.

Woogie musste in eine Felsspalte gestürzt sein, als er von meiner Spur abgewichen war. Ich musste daran denken, dass ich ebenso dort unten liegen konnte, denn von der Felsspalte war ja nichts zu sehen gewesen.

Vielleicht war Woogie tot. Aber sicher konnte ich dessen nicht sein, auch wenn er mir nicht antwortete. Er mochte nur das Bewusstsein verloren haben und würde elend zugrunde gehen, wenn ich ihm nicht half.

Aber wie sollte ich ihm helfen?

Ich besaß weder ein Seil noch Kletterhaken, ja nicht einmal eine Stange, mit der ich ihn – vielleicht – erreichen konnte.

Durfte ich es riskieren, ohne Hilfsmittel den Abstieg in die Felsspalte zu wagen und dabei ebenfalls abzustürzen? War nicht die Mission, die noch vor mir lag, weitaus wichtiger als das Leben eines nur schwach intelligenten Wesens?

Die Erhaltung deines eigenenLebens hat den Vorrang!, raunte mir mein Logiksektor zu.

Aber ich hatte nicht vor, auf diesen Rat zu hören. Er war zwar logisch begründbar, aber auch nur dann, wenn ich den großen Rahmen übersah, in dem die Ursachen und Wirkungen aller kosmischen Dinge eingesponnen sind. Den aber konnte ich infolge meiner Bildung nicht übersehen, und eine der logischen Folgerungen, die sich aus diesem Überblick ergaben, war die, dass intelligente Lebewesen sich gegenseitig helfen müssen, und zwar mit der zwingenden Notwendigkeit eines Naturgesetzes, da Einzelwesen nicht ohne die Gemeinschaft existieren konnten und Ausbrüche aus den Gesetzmäßigkeiten sich schädlich auf die Gemeinschaften auswirken mussten.

In diesem Sinne war es logisch, Woogie unter allen Umständen zu helfen, es zumindest zu versuchen, ganz abgesehen davon, dass es dafür auch einen gefühlsmäßig bedingten Beweggrund gab.

Ich machte mich daran, zuerst den Schnee mit den Händen wegzuschaufeln, bis ich den felsigen Rand des Loches selbst erkennen konnte. Es war ein gezackter Rand, und die Wandung darunter wies ebenfalls zahlreiche Vorsprünge auf, die ich als Kletterhilfen benutzen konnte.

Allerdings konnte ich nur etwa drei Meter weit sehen. Darunter lag Dunkelheit.

Wieder rief ich – und diesmal antwortete Woogie, wenn auch nur mit einem schmerzlichen Stöhnen.

Immerhin bewies mir das Stöhnen, dass der Bursche noch lebte, und das spornte mich zu noch größerer Leistung an.

Dennoch nahm ich mir viel Zeit, denn ich konnte Woogie nur helfen, wenn ich unverletzt unten ankam. Behutsam arbeitete ich mich hinunter. Die Öffnung über mir wurde zu einem immer kleineren Lichtfleck – und plötzlich ertasteten meine Füße festen Grund.

Vorsichtig stellte ich beide Füße auf den Grund, wartete einen Moment und ließ erst dann die Vorsprünge los, die ich bis dahin mit beiden Händen umklammert hatte. Danach tat ich einen vorsichtigen Schritt.

Ich stieß gegen etwas Weiches, bückte mich und konnte Woogies Körper ertasten.

»Bist du verletzt?«, fragte ich.

Woogie stöhnte abermals, dann sagte er:

»Mein Kopf!«

Ich tastete nach Woogies Kopf, fühlte das Gesicht, den Schädel und konnte bald darauf eine mächtige Beule entdecken, die sich an Woogies Hinterkopf gebildet hatte. Dann tastete ich seine Arme und Beine ab, die jedoch nicht gebrochen waren.

»Du hast nur eine Beule am Kopf, weiter nichts«, sagte ich. »Wenn du nicht hier erfrieren willst, musst du dich schon aufraffen. Ich helfe dir, aus der Spalte zu kommen.«

Es dauerte noch eine Weile, bis Woogie sich so weit erholt hatte, dass er meinem Rat folgen konnte. Dann aber brauchte er meine Hilfe kaum noch. Wir erreichten den Rand der Spalte gleichzeitig, krochen ein Stück weiter und befanden uns wieder in Sicherheit.

Besorgt musterte ich Woogie. Doch der kleine Bursche schien einen harten Schädel zu haben. Er hatte sich von dem Sturz erstaunlich gut und schnell erholt.

Nach kurzer Rast marschierten wir weiter. Wir erreichten den Gipfelaufstieg, als die Sonne versank. Kurz darauf fegte ein eisiger Wind übers Gelände, und wenig später begann es zu schneien.

Aus dem Schneefall wurde ein regelrechter Schneesturm. Es war unmöglich geworden, den Gipfel zu besteigen. Statt dessen mussten wir befürchten, im Schneesturm zu erfrieren, da er unsere Kleidung durchdrang und uns stark auskühlte.

Glücklicherweise hatte ich bei Tageslicht einen Schneewall gesehen, der sich etwa fünfzig Schritt links von uns auftürmte. Wenn es uns gelang, ihn zu erreichen und uns darin einen Unterschlupf zu bauen, konnten wir die Nacht vielleicht überleben.

Ich teilte meine Überlegungen Woogie mit. Der kleine Bursche fasste sie als Befehl auf, was ich stillschweigend akzeptierte, denn es erleichterte in diesem Fall unsere Situation erheblich.

Wir kämpften uns durch den Schneesturm.

*

Es war die Hölle.

Um uns tobte und brauste der Sturm, peitschte uns Schneekristalle ins Gesicht und nahm uns den Atem. Wir hielten uns an den Händen, um uns nicht zu verlieren.

Endlich hatten wir den Schneewall erreicht. Wir stürzten uns wie Berserker auf den weißen Hügel, der nur deshalb nicht vom Sturm weggeblasen worden war, weil eine fingerdicke Eiskruste ihn überzog.

Nachdem wir die Eiskruste durchbrochen hatten, wühlten wir uns einen etwa fünf Meter langen Gang. Danach waren wir so ausgepumpt, dass wir uns einfach fallen ließen.

Ich musste in dem Augenblick eingeschlafen sein, als ich zu Boden sank, denn als ich erwachte, war das das letzte, an das ich mich erinnerte.

Ich setzte mich auf und lauschte eine Weile dem Heulen des Schneesturms, dann fiel mir auf, dass ich außer meinen eigenen keine Atemzüge hörte.