Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Deutsch

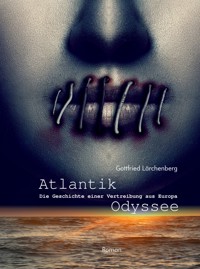

Aus den Resten der gescheiterten Europäischen Union schmiedet eine Elite den Europäischen Bund, eine eiserne Klammer für einen ganzen Kontinent – für den Erhalt der eigenen Macht. Sie diktieren, was Demokratie und Meinungsfreiheit sind und stellen jedem nach, der anders darüber denkt. Vor der Verfolgung flieht eine Familie verzweifelt im Oktober auf einer Segeljacht auf die Nordsee hinaus – sie haben nicht nur das Meer gegen sich …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 609

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Atlantik-Odyssee

GottfriedLärchenberg

© 2018 Gottfried Lärchenberg (www.gottfried-laerchenberg.de)

ebook:

ISBN-13 978-3-7427-3797-7

ISBN-10 3-7427-3797-X

Taschenbuch bei amazon:

ISBN-13 978-1-71733702-3

ISBN-10 1717337023

Taschenbuch Autorenausgabe:

ISBN-13 978-3-00-059817-3

ISBN-10 3-00-059817-0

Covergestaltung: Tiro Leekirg (www.tiroleekirg.de) mit grafischen Motiven von Comfreak/Jonny Lindner/Pixabay (pixabay.com/de/users/Comfreak-51581) und Bernhard Stärck/Pixabay (pixabay.com/en/users/Bernhard_Staerck-2130553/)

Gestaltung, Textsatz, Korrektorat: Torsten Kriegel, »Die Schreiberstube«, Hegelstraße 8, 02625 Bautzen, www.schreiberstube.de

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

„Ich sehe nicht ein, warum ich, der Einfalt der anderen wegen, Respekt vor Lug und Trug haben sollte.”

-- Arthur SchopenhauerDunkelheit

Das Signalhorn dröhnte die Warnung in die Nacht. Er fuhr hoch. Das Herz machte einen wilden Satz. Seine Hand tastete fahrig nach dem Steuer. Zweimal griff er ins Leere, bevor es ihm gelang, das Ruder herumzureißen und seine Jacht auf einen sicheren Kurs zu bringen. Noch halb benommen vom Schreck löste er die Schoten und richtete die Segel neu aus.

Fünfmal hallte die Warnung über die See. Er wusste genau, dass sie ihn damit meinten. Ihn und niemand sonst. Ein Gefühl stillen Grimms verdrängte den Schreck und er wusste, dass er diesen verbissenen Ärger nur gegen sich selbst richten konnte. Gegen wen sonst? Er war allein. Da konnte er fluchen und auf das polierte Holz der Steuerkonsole schlagen, soviel er wollte. Es war sein eigener dummer Fehler gewesen, ob es ihm gefiel oder nicht. Ganz besonders ärgerte er sich darüber, dass es erst dieser Warnung bedurfte, um ihn aus seiner Träumerei zu reißen. Es geschah ihm ganz recht. Er saß allein in seinem Boot mitten in der Nacht auf der Nordsee! Da waren Träumereien etwas, das er sich nicht leisten konnte.

Die Lichter des Bootes dort drüben waren die eines Fischers. Das hätte er sehen müssen. Ein Trawler war es, und um Haaresbreite wäre er soeben über die Leinen seiner Netze gefahren. Dass die Fischer jetzt die Fäuste ballten und über diesen Idioten schimpften – nun, es war nicht schwer, sich das vorzustellen. Tief sog er die kühle Seeluft ein. Er presste die Hand auf sein noch immer heftig schlagendes Herz und richtete den Blick auf die wogende See. Was für ein Schreck, mitten in der Nacht.

Die Jacht hinterließ einen schäumenden Bogen auf der dunklen See, als er sie auf neuem Kurs aus der gefährlichen Nähe des Trawlers brachte. Dutzende solcher Lichter funkelten am Horizont. Auch das waren Fischerboote, die vor der Küste ihrer nächtlichen Arbeit nachgingen und von denen er sich besser fernhielt. Seufzend zog er die Seekarte heran und prüfte den neuen Kurs der Jacht. Er fand weder Untiefen noch andere Hindernisse und er beschloss, diesen Kurs eine Weile zu halten. Aus der Thermoskanne goss er dampfenden Tee in eine Tasse. Der heiße Trunk wärmte, hielt wach und machte die eintönige Routine der Ruderwache erträglich. War es denn ein Wunder, dass man nach stundenlanger Anspannung für einen Moment wegnickte? Es war ja immer dasselbe: Die Umgebung nach Schiffen absuchen, die Position prüfen, die Instrumente im Auge behalten und dies in endloser Wiederholung, Stunde um Stunde. Vor allem die Instrumente! Sie schimmerten einem direkt vor der Nase, rissen einen hellen Fleck aus der Dunkelheit und boten ein Ziel, wo der sonst der Blick verloren ging in der Finsternis. Ihr Licht war es, das ihm diesen Schlamassel mit dem Fischerboot eingebrockt hatte. Von diesem Funkeln hatte er sich verführen lassen, hatte sich abgewandt vom wesenlosen Schwarz der Nacht, hatte sich dem Glanz hingeben und angefangen zu träumen. Doch damit begab er sich in Gefahr. Er hatte es soeben zu spüren bekommen. Wie schnell versank man in seinen Träumen wie in einem Meer und verlor jeden Sinn für die Wirklichkeit.

Aus einem kleinen Flecken Licht entstehen Welten in unserer Fantasie. Ein schimmernder Schein kann uns weit von allem forttragen. In seinem Glanz erträumen wir uns unermesslichen Reichtum, schwelgen in grenzenlosem Glück, erringen ungeahnte Erfolge. Mancher richtet sich darin ein, wie in einem Zuhause. Es bedarf nur einer Prise Fantasie, und unsere Träume tragen uns in andere, prachtvollere Welten. Das Reich der Fantasie ist unendlich, doch so weit wir darin auch gehen, es schützt uns nicht vor der Wirklichkeit.

Diese so verlockend schimmernden Lichter waren Kompass, Log und der Monitor des Navigationsgerätes. Ihre Aufgabe war es, unbestechlich und zuverlässig die Wirklichkeit zu zeigen, und genau das taten sie. Die Jacht krängte acht Grad nach Backbord, der Wind wehte mit Stärke drei und trieb das Fahrzeug mit sechs Knoten auf einem südlichen Kurs über die See. Das Meer dort draußen – das war die Wirklichkeit. Das Meer, auf dem sich in diesem Augenblick seine Jacht wiegte, war die Nordsee vor der holländischen Küste. Das war die viel befahrene See zwischen Dänemark, England und den Niederlanden. Es konnte unberechenbar wüten oder sich sanft und golden glänzend des Abends ausbreiten bis zum Horizont im herrlichsten Sonnenuntergang. Er hatte beides erlebt. Die Furcht vor der Unberechenbarkeit des Meeres war es, die den Mann am Steuer wachhielt.

Seine Jacht führte den Namen »Lusatia« und in der kurzen Zeit, da er sie sein eigen nannte, hatte er nur einmal erfahren, wie hart die See zuschlagen konnte. Es hatte genügt. Er verspürte einen tiefen Respekt vor dieser Naturgewalt. Die Geschichten über jene, die das Meer unterschätzten und es teuer bezahlten, kannte auch er. Oft war der Verlust des Bootes der geringere Preis. Ein Tribut, den man gern zu entrichten bereit war, um der nassen Hölle lebend zu entkommen.

Die eigenen Kräfte und die der Nordsee gegeneinander abzuwägen, das hatten ihm diejenigen in die Seele geschrieben, die ihm alles beibrachten, was er wissen musste, um auf dem Meer zu bestehen. Da war Fiete, sein Segellehrer, und vor allem waren da Ole und Jörn, zwei Seebären, die monatelang auf einem norwegischen Kreuzfahrtschiff arbeiteten und in ihrer Freizeit auf einem alten, hölzernen Sechs-Meter-Segelboot von Hamburg bis zum Nordkap die Nordsee befuhren. Sie waren skeptisch gewesen, als er ihnen von seinen Plänen erzählte. Verdenken konnte er es ihnen nicht. Er war nicht mehr der Jüngste, als er mit seinen achtundvierzig Jahren in Fietes Segelschule auftauchte und fragte, welche Dokumente er brauchte, um eine Jacht allein auf der Nordsee zu führen. Ole und Jörn hatten ungeniert gelacht. Sie amüsierten sich über seinen Glauben, dass dafür irgendein bedrucktes Stück Papier irgendeine Rolle spielen könnte. In ihren Augen waren Mut, Ausdauer, Kraft und das Wissen um die Einheiten der See wichtiger als jeder Schein einer Behörde. Ob das richtig war oder nicht, allein Fiete sah ihm an, dass es ihm ernst war und er war es, der dem Gelächter schließlich ein Ende setzte und ihn unter seine Fittiche nahm.

Natürlich taten sie vorher alles, um ihm das auszureden. Warum setzte ein älterer, gut situierter Herr wie er sein Glück und sein Leben aufs Spiel, um hinauszufahren und Wind und Wellen und die Weite des Meeres zu erleben? Er begriff nicht, warum Ole und Jörn seinen Wunsch nicht verstehen konnten. Auch sie fuhren doch hinaus in ihrer Nussschale von Boot. Was sie wie selbstverständlich taten war für ihn ein heimlich gehegter Traum. Nie hatte er sich vorstellen können, dass er sich eines Tages erfüllen sollte. Nun, da es geschehen war, da er die Möglichkeit, ja, da er alle Möglichkeiten hatte, ließ er sich von ihren Zweifeln nicht aufhalten. Zu viel seiner Zeit hatte er vertan auf der Jagd nach dem Leben. Jahrzehnte hatte es gedauert, bis er begriff, dass man dem Leben nicht hinterher jagen konnte. Man musste sich darauf einlassen. Das war schwer und leicht zugleich und es brauchte nur ein wenig Mut – wenn man nichts mehr zu verlieren hatte. Er hatte in dieser Beziehung mehr als Glück gehabt, denn für ihn war es eine Kleinigkeit gewesen, seit er über ein gut gefülltes Konto verfügte. Unverhofft auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen war ein gutes Gefühl!

Plötzlich konnte er sich sogar Träume erfüllen, die er sich zuvor nicht einmal eingestand. Sein Leben lang hatte er nie etwas mit der Seefahrt zu tun gehabt. Der Verstand sagte ihm, dass es buchstäblich verrückt war, was er vorhatte. Aber was sollte man machen? Der Mensch hatte seine Träume und was für ein trauriger Ort wäre die Welt ohne Träumer! Ja, er war ein Träumer. Ein Träumer und ein Idealist.

Die Selbsterkenntnis zauberte ein wehmütiges Lächeln auf sein Gesicht. Er fuhr sich mit der Hand über die Stirn und sah sich um. Da war nichts als tiefste Finsternis. Er war allein. Die Lichter der Fischerboote hatte die Nacht verschluckt. Außer dem Rauschen, Knarzen und den Geräuschen, welche die »Lusatia« bei ihrer Fahrt durchs Wasser machte, war es still hier draußen. Die eintönigen Geräusche im Takt des Meeres signalisierten ihm, dass alles in Ordnung war. Er hatte inzwischen ein Ohr dafür und es hatte gar nicht lange gedauert, bis er jeden Ton am Boot erkennen und einordnen konnte. Alles, was Unheil ankündigte erkannte er sofort. Die See war ein hervorragender Lehrmeister. Hier draußen gab es niemanden auf den er sich verlassen konnte, als ihn selbst. Man lernte schnell angesichts der das Boot umlauernden See.

Dabei hatten ihm Ole und Jörn noch abgeraten, als er mit Bravour die Prüfungen meisterte. Nicht das Segeln meinten sie, oh nein! Aber seinen Traum von einer Fahrt allein auf der Nordsee hielten sie für allzu gefährlich. Das stimmte. Es war, nein, es ist gefährlich. Trotzdem war er hier. Wie hatte er bis jetzt nur leben können, ohne diese Erfahrung? So frei und unbeschwert hatte er sich seit Langem nicht mehr gefühlt. Die Anspannung auf dieser nächtlichen Fahrt, die Umsicht und Überwindung, die er aufbieten musste in jedem Augenblick – das war doch die Würze an der Sache!

Nach der bestandenen Prüfung rieten Ole und Jörn, zuerst eine kleinere Tour zu planen und es langsam anzugehen. Aber auch davon wollte er nichts wissen. Die beiden ahnten ja nicht, dass er mit seiner Jacht noch etwas vorhatte, von dem er ihnen nichts erzählte. Am Ende stimmten sie seinem Vorschlag zu. Ole und Jörn segelten mit ihm auf der »Lusatia« für ein paar Tage hinaus und er lernte von ihnen auf See, was er brauchte und was ihm Fietes Segelschule nicht hatte beibringen können. Zum Abschluss dieses ungewöhnlichen Ausfluges studierten sie gemeinsam die Wetterkarte und steuerten die »Lusatia« in den ersten Sturm, den sie finden konnten. Vielleicht hegten Ole und Jörn insgeheim die Hoffnung, dass er angesichts der hochgehenden See sofort das Handtuch warf. Sie hatten sich verrechnet. Zu ihrem Pech war es kein richtiger Sturm. Vielleicht hatten Ole und Jörn ihn auch mit Absicht nur in ein grobes Wetter geschickt, und nicht in einen richtigen Sturm. Die See bäumte sich auf mit starkem Wind und hohen Wellen. Mehr nicht. Es reichte nicht, ihn zur Aufgabe zu zwingen. Dafür entdeckte er, dass es ihm Spaß machte! Zuerst war er überrascht. Dann fühlte er sich glücklich und er genoss dieses Gefühl. Das Schiff auf schweres Wetter vorzubereiten, umsichtig alle Maßnahmen zu treffen, die notwendig waren, um es unbeschadet durch das Toben der Elemente zu bringen – das war grandios! Sie merkten es ihm an und von diesem Tag an sprachen sie nicht mehr davon, dass er aufgeben sollte. Die wenigen Tage zusammen auf See machten Ole und Jörn zu seinen neuen Freunden. Er freute sich schon auf den Tag, da sie wieder etwas von sich hören ließen. In diesem Augenblick, da er allein auf der Nordsee schaukelte, kreuzten sie auf ihrem Passagierdampfer durch das Mittelmeer, gingen ihrer Arbeit nach und dachten vielleicht manchmal an den verrückten Alten, so, wie auch er sich manchmal an sie erinnerte. Zwei Tage, nachdem sie mit der »Lusatia« nach Hamburg zurückgekehrt waren, fuhren Ole und Jörn nach Marseille. Es war ein Abschied auf unbestimmte Zeit, vielleicht für immer. Ein verdammt gutes Boot hast du dir ausgesucht, das waren Oles Worte beim Abschied am Flughafen gewesen. Sie hatten ihn stolz gemacht, auf sich, auf seine Jacht und darauf, dass er das durchgezogen hatte. Er war bereit gewesen und jetzt war er hier, mitten auf der Nordsee!

Unsinn, das war übertrieben. Er verzog spöttisch den Mund. In Wahrheit fuhr er nicht mitten auf der Nordsee, sondern er steuerte die Jacht auf südwestlichem Kurs an der niederländischen Küste entlang. Er tastete sich vorsichtig von Hafen zu Hafen. Wie die Seefahrer der Antike klammerte er sich an das Land und er wagte noch immer nicht, des Nachts allzu weit auf die offene See hinauszufahren. Es war eine harte Arbeit mit Karte und Kompass und es war ein tolles Gefühl. Vor Jahrtausenden tat Odysseus dasselbe und war er nicht bis auf den heutigen Tag einer der bekanntesten Seefahrer? Er war berühmter als all die anderen herausragenden Helden der Meere! Ja, wie einst Odysseus fuhr er hier von Abenteuer zu Abenteuer. Bei dem Gedanken brach ein wahrhaft homerisches Lachen aus ihm heraus. Was bildete er sich ein? Er und Odysseus!

Nach all den Ratschlägen und bedenklichen Gesichtern war dies hier nichts anderes als ein Kompromiss. Er fuhr nicht hinaus auf das Meer, wie er es vorgehabt hatte. Es war sein erster Segeltörn, den er auf sich gestellt unternahm und es war obendrein seine erste Alleinfahrt in der Nacht. Dieses Wagnis in die Tat umzusetzen hatte ihn einiges an Mut gekostet. Es war eine Sache, von einer Reise auf hoher See zu träumen, es war eine Andere, in der Finsternis in einem kleinen Boot die Wogen und den Wind zu spüren. Rob, wie ihn alle riefen, oder Robin, wie sein vollständiger Name lautete, war das, was man einen blutigen Anfänger nannte. Er war ein Neuling auf See, der sich mit seinem prallen Geldbeutel eine Jacht und einen Schein für Sportboote besorgt hatte und nach einem Crashkurs in Hamburg sein Spielzeug ausprobierte. Zu seiner Ehrenrettung konnte er anführen, dass er sich dabei nicht allzu dämlich anstellte – und dass er einen Grund hatte, dieses Wagnis einzugehen.

Die Werft in Hamburg hatte seine »Lusatia« gehörig herausgeputzt. Sie glänzte und funkelte wie das Spielzeug eines reichen und verwöhnten Snobs, als er sie abholte. Noch vor ein paar Jahren wäre es eine gewöhnliche Fahrtenjacht gewesen, fünfzehn Meter mit drei Kabinen. Zu Tausenden fuhren Jachten wie diese auf See und jeder Bootsverleih in jeder Marina Europas hatte ein paar dieser Boote in seinem Sortiment. Doch in den letzten Jahren wurden die Jachten auf den europäischen Meeren immer kleiner und viele standen als Ladenhüter und Sonderangebote auf Messen und Bootsmärkten herum und ihre Preise sanken ins Bodenlose.

Er hatte dieses hübsche Boot im Bootsverleih einer Werft in Hamburg gefunden. Ein paar Kreuzfahrten auf der Nordsee standen im Logbuch, aber es war eine vom Kiel bis ins Topp gepflegte Jacht. Rob ließ sie von der Werft für Alleinfahrten ausrüsten, und während daran gearbeitet wurde, weihten ihn Fiete, Ole und Jörn in die Geheimnisse der Segelkunst ein. Es waren harte Wochen, doch als Rob danach endlich sein Schiff abholte, war er begeistert. Die »Lusatia« lag am Steg unter den anderen Jachten und sie schien ihm das beste und schönste und außergewöhnlichste Schiff weit und breit zu sein. Das Außergewöhnlichste daran war die Flagge, unter der sie fuhr. Am Heck wehte das kanadische Ahornblatt und unter dem schnörkeligen Namenszug stand in kleineren Lettern der Heimathafen: Québec. Fiete, Ole und Jörn hatten sich die Geschichte, wie er dazu gekommen war, mehrmals angehört. Sie fragten ihn immer wieder danach und er erzählte es ihnen immer wieder aufs Neue.

Rob erzählte es gern, er erzählte es jedem der es hören mochte. Wer redet nicht gern von seinen Erfolgen? Für ihn war das der Augenblick, da ihm ein Verleger aus dem kanadischen Québec zuerst ein Angebot für ein Manuskript machte und ihm dann völlig überraschend einen Exklusivvertrag vorlegte. Er griff mit beiden Händen zu und es veränderte sein Leben. Ein solches Angebot bekam man nicht alle Tage. Seit Jahren schon hatte er jede Hoffnung aufgegeben und verfasste seine Geschichten allein für das eigene Vergnügen. Bis zu diesem Tag. Mit einem Schlag war er in dieser Hinsicht alle Sorgen losgeworden. Beinahe alle seiner Texte standen vor der Veröffentlichung und wenigstens für die nächsten Jahre brauchte er sich keine Sorgen mehr zu machen.

Nein, es war ihm nicht leicht gefallen in den vergangenen Jahren. In seinem Alter sollte ein Mann in einer festen Stellung sein und eine Familie ernähren. Er war der unentbehrliche Erfahrungsträger einer Firma oder er hatte eine angesehene gesellschaftliche Position ergattert, war vielleicht ein Abgeordneter oder gar der Bürgermeister einer kleinen Gemeinde. Wer das nicht geschafft hatte, war einer von den Millionen, die im Kleinwagen durch das Land tourten und sich von einem gewissen Amt von einem Job zum Nächsten schicken ließen. Zum Glück war ihm dieses Schicksal, diese Endstation seines Lebens, erspart geblieben. Allein die zufällige Begegnung mit einem anderen Menschen hatte sich als unerwarteter Glücksfall erwiesen. Das Leben nahm manchmal sonderbare Wege, dachte Rob.

Marc Fisher, so hieß dieser kanadische Verleger, kümmerte sich um die Vermarktung seiner Bücher. Rob wusste, dass ihm solche Dinge schlecht von der Hand gingen. Es war ein Teil des Vertrages und dieser Vertrag bescherte ihm ein bestens ausgestattetes Konto in Kanada, mit dem er sich einen seiner heimlichsten, tief im Verborgenen schlummernden Wünsche erfüllen konnte – eine eigene Jacht! Mit dem Segen seines Verlegers war er nach Hause zurückgekehrt – und nun war er hier …

Rob kniff die Augen zusammen. War das ein Licht dort vorn? Er zog die Karte zurate. Ja, es war ein Licht. Voraus lag ein Windpark. Es gab viele an den Küsten der Nordsee. Ein Zweiter musste irgendwo an Backbord hinter der Kimm sein. Zu weit weg, um etwas zu sehen. Dafür war der Horizont auf der anderen Seite inzwischen voll davon. Diese Lichter, die ihn seit einiger Zeit an Steuerbord begleiteten, gehörten zu Frachtern. Sie zogen die niederländische Küste entlang, aufgereiht, wie auf einer Perlenschnur. In ihr Fahrwasser wollte er auf keinen Fall geraten, schon gar nicht in der Nacht. Die Zahlen auf dem Monitor an der Steuerkonsole verrieten ihm, dass die Strömung die »Lusatia« weit auf die See hinaus versetzt hatte. Er zog noch einmal die Karte zurate und entschied sich für einen Kurs zwischen den Windparks hindurch. Das brachte ihn fort von der viel befahrenen Seefahrtsstraße dort draußen und führte ihn direkt zu seinem Ziel, denn hinter den Windparks lag die Zufahrt nach Amsterdam und hinter den Molen der Zufahrt befand sich am Südufer die Marina von Ijmuiden. Dort wollte er hin. Von jetzt an galt es die Augen offen zu halten. In der Nähe eines Hafens waren für gewöhnlich viele Schiffe unterwegs.

Rob löste die Schoten und änderte den Kurs. Vermutlich war seine »Lusatia« zu dieser Stunde die einzige Jacht, die in dieser Gegend unterwegs war. Vor den Küsten waren nicht mehr viele Segler zu sehen. Vor wenigen Jahren war die See noch voller Sportboote und Jachten gewesen. Segel an Segel, soweit das Auge blicken konnte. Das hatte sich in den letzten Jahren geändert. Nur in den liberalen Niederlanden gab es noch eine nennenswerte Zahl privater Jachten. Mehr, als an den Küsten Frankreichs, Belgiens und Italiens zusammen, wo mittlerweile mehr Wachboote als Sportjachten zu sehen waren. Überhaupt waren die Niederlande in Europa das Land, in dem es sich noch am unbeschwertesten Leben ließ. Wenigstens munkelte man das, sofern man noch munkeln durfte. Über dem übrigen Europa, das einst so stolz auf seine Errungenschaften war, lasteten die dunklen Wolken der Unsicherheit. Nirgends wurde das offensichtlicher als bei den ständigen Einschränkungen der Freiheiten seiner Bürger. Das Leben wurde immer strenger kontrolliert und reglementiert. Vor allem vor der Küste Frankreichs und Deutschlands begegneten dem Freizeitsegler oft bewaffnete Schnellboote der Marine. Das Militär hatte den Küstenschutz übernommen, weil diese Aufgabe die Möglichkeiten der zusammengesparten Polizei überforderte. Die Polizisten wurden an Land gebraucht. Über Frankreich, Deutschland, Italien und Spanien war seit Jahren der Ausnahmezustand verhängt. Von Belgien war nicht mehr genug übrig für eine solche Maßnahme. In Brüssel gab es zwar noch eine Regierung und einen König, doch wer wirklich die Macht in diesem zerbrochenen Land hatte, war ungewiss. Es gab keine Möglichkeit zur Einreise. Die Nachbarländer riegelten ihre Grenzen mit Sperranlagen und Militär ab. Doch das sah auch andernorts nicht besser aus in Europa. Zahllose Unruhen und Aufstände brachten den alten Kontinent an den Rand des Untergangs. Katalonien, Bayern, Flandern, Korsika, das Baskenland, Norditalien, Schottland – die Liste war schier endlos. Die Staaten der Brüsseler Union standen dieser Lawine der Rebellion machtlos gegenüber. Das alte Europa wurde hinweggefegt. Mit dem Einsatz von Militär und Polizei und Zugeständnissen an einige Milizenführer gelang es zwar, die Lage zu beruhigen, doch manche Städte mussten mit blanker Gewalt unter Kontrolle gehalten werden. Berlin, Marseille, Paris und Malmö bekamen das hart zu spüren. Berichte darüber gab es nirgendwo, dennoch wusste jeder, dass die Kämpfe heftig gewesen waren. Hinter vorgehaltener Hand munkelten einige, dass Malmö von den Unruhen sogar völlig verwüstet sei.

Im vorigen Jahr traf sich die Elite der Politik mit besorgtem Getue in Paris, um zu retten, was noch zu retten war. Zwei Tage später hatten sie die Staaten Europas in einem neuen Bund vereinigt. Aus allen Hauptstädten bekam dieser Streich den Beifall der Parlamente. Dort herrschte eine seltene Einstimmigkeit: Die Demokratie war in Gefahr, und dem konnten die Staaten Europas nur gemeinsam entgegentreten. Der neu gegründete Bund tat das dann auch umgehend und erfolgreich. Mit Schlagstöcken, Tränengas und Gummigeschossen trat er den aufbegehrenden Völkern entgegen und zwang sie unter die Knute ihrer Regierungen. Franzosen schlugen die Unruhen in Italien nieder, Spanier in Deutschland und Italiener in Polen und Ungarn. Die Staaten halfen sich gegenseitig und das gemeinsame Europa war wiedergeboren. Aber es war ein wackliges Gebilde und es bedurfte vieler Machenschaften (und Drohungen), um es angesichts der vielen unterschiedlichen Interessen zusammenzuhalten.

Osteuropa wurde dadurch zu einem Pulverfass. So mancher ambitionierte Politiker hörte mit Wohlgefallen die Forderungen der Menschen, den neuen Bund zu verlassen und Europa den Rücken zuzuwenden. Sie streckten ihre Fühler aus und allmählich formte sich daraus eine neue politische Kraft, die von den selbst ernannten europäischen Führern argwöhnisch beobachtet wurde. Rob wusste von Gerüchten, dass die Europäische Union in Warschau oder Budapest neu gegründet werden sollte. Aber das waren nur Gerüchte. In den Nachrichten verlor dazu niemand ein Wort. Darüber zu reden oder gar eine Meinung zu äußern war in Ländern wie Deutschland oder Frankreich zum Risiko geworden. Die Zahl derjenigen, die wieder einmal für Geld Augen und Ohren auftaten, stieg rasant. Der Ausnahmezustand in vielen Ländern ließ den Behörden nahezu freie Hand und eine Anklage wegen Volksverhetzung sorgte in den meisten Fällen für lange Aufenthalte in überfüllten Gefängniszellen. Die Errichtung neuer Gefängnisse übertraf den Bau neuer Wohnungen bei Weitem. In den Städten waren die Mieten auf Rekordhöhen geklettert, doch auch dieses Problem sprach niemand leichtfertig an. Wer wollte schon in einem solchen Europa gern als Unruhestifter gelten! In den Niederlanden sollte das noch ganz anders sein, hatte Rob gehört. Dort ließ es sich angeblich so unbeschwert wie früher Leben. Nun, er konnte diese Erfahrung bald selbst machen.

Es gab noch einen anderen, weit wichtigeren Grund, der Rob zwang, auf seiner ersten Fahrt die niederländische Küste anzusteuern und nicht zufällig hatte er sich den Jachthafen Ijmuiden als Ziel auserkoren. Der Grund hatte einen Namen: Er hieß Nik. Das war der Rufname seines Bruder Nicolas, der vor einiger Zeit auf sonderbare Weise verschwand, als hätte er sich in Luft aufgelöst. Sie sahen sich immer seltener und in den turbulenten Ereignissen des vorigen Jahres war es dann geschehen. Nik war plötzlich nicht mehr auffindbar. Auf Anrufe reagierte er nicht, Briefe wurden nicht beantwortete und sein Haus in Kassel stand seit Monaten leer. Rob konnte vor einigen Wochen einer wissbegierigen Nachbarin ein paar Informationen entlocken, als er sich dort nach Nik umsah. Sie war äußerst stolz gewesen, dass sie jemandem ihr Wissen präsentieren konnte und Rob konnte nur vermuten, wofür sie ihn hielt. Er entnahm ihren Schilderungen, dass Nik sich unsichtbar gemacht hatte. Nik hatte Angst. Vor Ihnen! Rob wusste sofort, was die Frau meinte. Sie, das war ein Geheimnis, das er nie hatte lüften können. Nik sprach äußerst ungern darüber und niemand rührte an diesem leidigen Thema. Seit Jahrzehnten wusste jeder in der Familie, dass es da einen wunden Punkt aus der Vergangenheit gab.

Manchmal stellten sich überraschend Besucher aus früheren Tagen bei Nik ein. Besucher, an die seit Ewigkeiten niemand auch nur einen Gedanken verschwendete. Der Ablauf dieser Besuche ähnelte sich auf erstaunliche Weise. Sie wirkten überheblich, arrogant und nichts konnte ihr Selbstbewusstsein und ihre Überzeugungen ins Wanken bringen. Stets endeten diese Besuche mit demselben Ergebnis: Es steckten gewisse Kreise und Bekanntschaften aus seiner Jugendzeit dahinter, die ihm mehr oder weniger offen zweifelhafte Angebote zur Mitarbeit unterbreiteten und oft sogar drohten. Nik floh vor ihnen Hals über Kopf aus Berlin, wo er damals lebte, nach Kassel. Nie wieder setzte er einen Fuß in die Gegend, in der er Jahrzehnte seines Lebens glücklich war. Er verabscheute diese Gestalten zutiefst und mit ihnen letztendlich auch seine Heimat. Nun hatten sie ihn also auch in Kassel zu finden gewusst.

Warum diese Nachstellungen bis heute andauerten, das wusste Rob nicht zu sagen. Nik hatte nie mehr als ein paar dunkle Andeutungen darüber verlauten lassen. Nicht genug jedenfalls, um sich einen Reim darauf zu machen. Soviel wenigstens schien sicher zu sein: Nik verfügte über ein Wissen, das diesen Leuten unbequem war. Unbequem genug, um jahrzehntelange Nachstellungen zu rechtfertigen. Vielleicht wollten sie Nik auch nur wissen lassen, das sie in der Lage waren ihn zu finden, falls er auf den Gedanken kam, mit seinem Wissen unbedachterweise an die Öffentlichkeit zu gehen.

Dass er Hals über Kopf verschwand, war zuerst eine Überraschung gewesen, inzwischen dachte Rob jedoch anders darüber. Die Ereignisse in Europa hatten sämtlichen Freibeutern der Gesellschaft ungeahnte Möglichkeiten in die Hände gespielt und solche Glücksritter ließen sich nicht lange bitten. Die bis dahin lange Zeit unter dem Deckel gehaltenen und von der Politik gemiedenen, verabscheuten und öffentlich gebrandmarkten radikalen Strömungen der Gesellschaft witterten plötzlich von den Ereignissen begünstigt Morgenluft. Sie nutzten die Situation nach Kräften zu ihren Gunsten. Manchmal brauchte man in den Zeitungen nur ein wenig zwischen den Zeilen zu lesen, um seine Schlüsse zu ziehen. Aus den Netzwerken halblegaler Machenschaften formten sich Organisationen, die mit anderen Netzwerken und Organisationen zweckmäßige Bündnisse eingingen. Ob Mafia, internationale Diebesbanden, Schmuggler oder Fundamentalisten spielte keine Rolle, solange Gewinne eingefahren und der Einfluss ausgeweitet werden konnten oder es sonst in irgendeiner Weise den eigenen Interessen diente. Die Behörden waren mit ihrem eigenen Volk beschäftigt und bei den Beamten setzte sich rasch die Erkenntnis durch, dass man sich mit diesen Kreisen besser nicht anlegte. Es lohnte nicht. Polizei und Gerichte hatten ohnehin längst vor ihnen kapituliert, sofern sie nicht sogar mit ihnen zusammenarbeiteten oder dazugehörten. Der Kampf gegen das Verbrechen hatte heutzutage viel Ähnlichkeit mit den Drachenkämpfen in alten Rittersagen. Schlug man einen Kopf ab, fraß einen ein Anderer. Sofern das mit dem Abschlagen überhaupt gelang. Meistens ritzten die Gerichte mit ihrer grenzenlosen Rücksicht dem Drachen kaum die Haut. Am Ende lief es immer darauf hinaus, dass man als Drachenfraß endete und auch der Richter kam manchmal nicht ungeschoren davon.

Rob gähnte schon wieder und richtete den Blick empor. Die Sterne verbargen sich hinter einer dichten Wolkendecke. Sanft wehte die Brise aus Nordost und im Osten dämmerte der neue Tag. Er rechnete. Falls das Wetter keine Überraschungen bereithielt, war er bald am Ziel. Die »Lusatia« erreichte in wenigen Stunden Ijmuiden und er war froh darüber. Rob sehnte sich nach einem anständigen Essen und einem bequemen Bett. Die Fahrt war viel besser gelaufen als gedacht, doch die pausenlose Aufmerksamkeit hatte ihm viel abgefordert. Aber – er hatte es ja so gewollt. Ja, es war seine Idee gewesen; seine eigene, völlig hirnverbrannte, aberwitzige Idee. Nur deshalb schaukelte er jetzt hier draußen auf seiner Nussschale durch die Nordsee vor der holländischen Küste. All das war geschehen, weil ihm der Zufall jemanden in den Weg geführt hatte. Eine zufällige Begegnung war die Ursache, mehr nicht, und alles hatte seinen Lauf genommen. Rob schüttelte in stummer Ironie den Kopf und starrte nachdenklich in die Dunkelheit. War das Leben nicht verrückt?

Hier saß er in seiner Jacht, er, der sich ein halbes Jahrhundert lang abgerackert und abgestrampelt hatte bis zum Exzess. Vier Jobs war er zuletzt hinterhergelaufen, um sich über Wasser zu halten. Sein Leben wurde ihm selbst zur Last. In den seltenen, ruhigen Momenten, da er in all der Hektik des Alltags wahrnahm, was um ihn her geschah, konnte er nur danebenstehen und zusehen, wie das Wenige, das er sich so hart erschaffen hatte, in Scherben fiel und zwischen den Fingern zerrann. Es war wenig genug gewesen: eine billige Wohnung in einem Mietshaus, ab und zu ein Ausflug an den Wochenenden. Aber er schaffte es immer weniger, die ständigen Forderungen zu erfüllen. Mit stoischer Gleichgültigkeit hielten sie die Hand auf: Behörden, Ämter, Versicherungen, Kassen und was es sonst noch dergleichen gab in einem zivilisierten mitteleuropäischen Land. Blind gegenüber den Lebensumständen der Menschen sorgte die Politik mit ihren Entscheidungen Jahr für Jahr für immer höhere Abgaben und Gebühren. Die Schar derer, die von diesen Pfründen lebte und denen diejenigen gleichgültig waren, die dafür aufkommen mussten, wurde größer und größer. Es war diese Gleichgültigkeit, die ihn vermutlich eines Tages aus seiner billigen Wohnung befördert hätte.

Seine bescheidenen zwei Zimmer lagen in einem Mietshaus in einer ruhigen Gegend. Die kleine Stadt lag zwar in der tiefsten Provinz, doch es wohnte sich angenehm und vor allem günstig dort auf dem Land. Dabei erging es ihm nicht besser als anderen. Mit jedem Jahr, das verging, vergingen auch die Chancen, die das Leben einem noch bot. Man rannte ihnen nach und musste zusehen, wie sie einem entwischten. Manchmal entschwanden sie ins Nichts wie eine Fata Morgana. Trugbilder waren es, erzeugt von jenen, die von der Jagd der anderen lebten. Wie oft schon hatte er sich gefragt, was Schein und was Sein war und welchen Sinn es hatte, solchem Trug hinterher zu jagen. Wie oft schon waren ihm Schicksale begegnet, die ihm den Atem nahmen. Menschen, bei deren Anblick er sich unendlich glücklich schätzte. Vielen blieb kaum das Schwarze unter den Nägeln.

Bis zu jenem herrlichen Tag, da ihm doch einmal das Glück zulachte. Wenn er an diesen einen Tag dachte, an dem alles eine so unerwartete Wendung nahm, fühlte er einen Riss tief in seiner Seele. Wie oft in letzter Zeit verspürte er außer einem unbeschreiblichen Gefühl des Glücks einen leisen Zweifel. Manchmal war es sogar ein Anflug von Angst, dass er sich nur eine neue Fata Morgana erträumte und dass die Stunde nicht mehr fern war, in der er aufs Neue getäuscht aus seinem Traum erwachte. War das ein Wunder, da er all die Jahre nur Enttäuschung und Schmerz erlebte? Wie viele Eisen hatte er ins Feuer gelegt, wie viel Bitterkeit häufte er auf sein Gemüt, da daraus nie auch nur der Hauch einer Chance wurde. Bis zu genau diesem einen Tag, an dem unversehens aus einem der Eisen eine Chance geworden war. Er hatte nicht mehr damit gerechnet. Es war eine unglaubliche und seltsame Verkettung von Zufällen gewesen. Die Chance, die sich ihm bot, hielt er fest – und er nutzte sie. Ohne diesen Erfolg hätte er sich vermutlich nie auf die Suche nach seinem Bruder begeben können. Auf das Leben danach, wenn diese Aufgabe gelöst war, freute sich jetzt schon. Zu gehen, wohin er wollte und zu tun was ihm beliebte – war das nicht ein schönes Leben?

Er hockte krumm auf der Bank am Steuer und lächelte verträumt. Die Augen reibend döste er Stunde um Stunde dahin. Das Navigationssystem an der Steuerkonsole meldete sich mit melodischem Klang. Es mahnte die Kursänderung an. Rob warf das Ruder herum und richtete die Segel. Während er an den Leinen arbeitete, zeigte sich schemenhaft im zaghaften Dämmern des ersten Tageslichtes ein dunkler Streifen. Die Küste kam in Sicht; Städte, Dörfer, Seezeichen leuchteten ihm entgegen. Rob bekam jetzt alle Hände voll zu tun. Es war nicht einfach, sich einen Weg zu suchen zwischen den Schiffen, die im Morgengrauen den Hafen verließen. Ein paar Frachter schoben sich breit und behäbig durch die Zufahrt. Sie kamen aus dem Hafen von Amsterdam. Zwei Fähren schossen mit hoher Fahrt zwischen ihnen hindurch. Hier und da tauchten ein paar Jachten auf. Drei Fischerboote strebten direkt voraus gleich ihm dem Nadelöhr zwischen den Molen entgegen. Vorsorglich nahm Rob die Segel herunter. Bei diesem Gewusel auf der See vertraute er lieber dem Motor als seinen Segelkünsten. Hinter der Zufahrt fand er sein Ziel. Der Jachthafen Ijmuiden begrüßte ihn mit einer funkelnden Lichtersinfonie. Rot und Grün leuchtende Tonnen geleiteten ihn sicher bis zum Tor zwischen Zuidpier und Kwelderpad. Mit langsamer Fahrt glitt die »Lusatia« hindurch. Als seine Jacht die Hafeneinfahrt passierte, schielte Rob mit einem Auge auf die bedrohlichen Wachtürme und den Stacheldraht, welche die Marina umgaben. Die Posten und der Lauf des Maschinengewehrs hoben sich deutlich ab vor dem vom Morgenlicht rotgolden überglänzten Himmel. Hier ebenso wie in Hamburg und überall gehörte das zum gewohnten Bild eines Jachthafens. Stacheldraht war zu einer Normalität geworden im Leben der Menschen in Europa.

Ein paar Dutzend Boote lagen an den Stegen und die meisten sahen so aus, als dümpelten sie schon lange im Wasser des Hafens vor sich hin. Dass der Hafen so leer wirkte, lag gewiss nicht nur daran, dass die Saison dieses Jahres bald endete. Die »Lusatia« machte am Anleger an der Zuidpier fest. Der Platz war ideal. Er lag gegenüber der Hafeneinfahrt und Rob hatte ihn mit Bedacht ausgesucht. Schon als er in Hamburg die Karten studierte und seine Reise plante, fiel seine Wahl auf diesen Hafen. Falls er in Amsterdam seinen Bruder fand, konnte er von hier in kürzester Zeit das offene Meer erreichen. Es war eine seiner Vorsicht geschuldete Entscheidung gewesen. Immerhin wusste er nicht, was ihn hier erwartete. Mit der »Lusatia« könnte er auch nach Amsterdam in den Stadthafen fahren. Für seine Suche wäre das ideal gewesen. Mitten in der Stadt gelegen wäre seine »Lusatia« zum Mittelpunkt seiner Unternehmungen in Amsterdam geworden. Aber das war ein unnötiges Risiko. Zum einen, weil die City Marina zwei Stunden vom offenen Meer entfernt lag, und zum anderen – wer wagte sich in diesen Zeiten schon gern in eine Großstadt, wenn er auch außerhalb auf dem ruhigen Land unterkommen konnte?

Rob machte die »Lusatia« fest, stopfte ein Handtuch, seine Dokumente und alles, was er für die Anmeldung und eine Dusche brauchte in einen Rucksack und machte sich auf den Weg. Sein erstes Ziel war das Hafenbüro. Ein älteres Paar verlängerte dort soeben umständlich den Liegeplatz und Rob wartete, bis sie fertig waren. Sie kamen aus Deutschland, hörte er, und sie hielten sich seit mehr als zwei Monaten hier auf. Zum sechsten Mal zahlten sie für eine weitere Woche im voraus.

„Vielen Dank. Schön, dass es ihnen bei uns gefällt”, sagte der Hafenmeister erfreut. Der Mann erwiderte kein Wort, die Frau verzog leicht den Mund und Rob vermutete, dass sie sich nicht freiwillig in der holländischen Marina aufhielten. Die Nächte waren kühl, wenn man sie auf einem Boot verbrachte und die beiden waren nicht mehr jung. Vielleicht hatten sie längst eine Unterkunft in der Nähe gefunden – aber das ging ihn alles nichts an. Der Hafenmeister wandte sich Rob zu.

„Ah, ein neues Gesicht. Sie wollen einklarieren, nicht wahr?”

„Richtig”, antwortete Rob. „Die »Lusatia«. Ich hatte mich über Funk angemeldet.”

„Ja, ja. Schön.” Der Hafenmeister machte sich am Computer zu schaffen, rückte umständlich an seiner Brille und starrte auf den Monitor. „Gut, gut. Da haben wir sie. Steg A an der Zuidpier, nicht wahr? Welche Flagge?”

„Kanada”, gab Rob zur Antwort. Augenblicklich starrte ihn das Paar, das in den Auslagen nach Postkarten suchte an und der Hafenmeister hob verblüfft den Kopf. Ein Besuch aus dem Ausland war durchaus nichts Ungewöhnliches. Engländer, Franzosen, Belgier, Dänen und Deutsche trafen sich hier, zuweilen auch Norweger, Schweden und Spanier. Aber aus Kanada … Der Hafenmeister verrichtete seinen Dienst jetzt seit fünfundzwanzig Jahren, doch er konnte sich nicht erinnern, jemals eine solche Jacht im Hafen begrüßt zu haben.

„Kanada?”, fragte er zweifelnd. „Das ist ein weiter Weg bis zu uns.”

„Die »Lusatia« kommt von Hamburg, aber gemeldet ist sie in Québec, Kanada”, sagte Rob. Er legte seine Dokumente auf den Tisch und der Hafenmeister blätterte in den Bescheinigungen.

„Ah so. Gemeldet nur. Ja. Da kommen sie gar nicht über den Teich?”

„Nein.”

„Von Hamburg sagten sie?”

„Ja.”

„Schön. Wie lange möchten sie bleiben?”

„Das ist noch unbestimmt”, überlegte Rob. „Sagen wir vorerst drei Tage”, entschied er sich. Der Hafenmeister nickte.

„Sehr gern. Sie können jederzeit verlängern.”

Er tippte Kanada und Hamburg in die Masken auf seinem Bildschirm, schrieb sorgfältig die lange Nummer aus Robs Pass ab und druckte etwas aus, das er Rob aushändigte. Staunend blätterte Rob durch den Stapel. Auf zwanzig Seiten standen in winziger Schrift Hinweise, Warnungen und Bestimmungen. Der Hafenmeister hob die Schultern, als wollte er sich für den Umfang entschuldigen. Diese erstaunte Ungläubigkeit seiner Gäste hatte er vermutlich schon oft in seinem Büro erlebt. Er deutete mit einem Stift auf eines der Blätter:

„Unterschreiben sie bitte hier, und hier. Für die drei Tage und die Anmeldung bekomme ich zweihundertzwanzig Euro und sie bekommen von mir …” Er fischte mit spitzen Fingern aus einem Körbchen neben der Kasse einen elektronischen Chip und hielt ihn Rob hin. „… diese Zugangskarte für die Duschen und den Raum mit den Waschmaschinen. Sie können sie im Restaurant einsetzen, aber dazu müssen sie einen Mindestbetrag von fünfzig Euro aufladen. Die Automaten dafür sind am Waschraum.”

Routiniert rasselte er seine tausendfach geübten Sprüche zur Begrüßung herunter. Rob bezahlte, unterschrieb, nahm ihm den Chip ab, dankte und verließ das Büro. Nachdem die Formalitäten erledigt waren, war ihm nach einer heißen Dusche und ein paar Stunden Schlaf zumute. Doch vor dem Büro hielten ihn die beiden aus dem Hafenbüro auf. Sie hatten auf ihn gewartet.

„Bitte entschuldigen Sie”, sprach ihn der alte Herr höflich an, „wir hörten vorhin, dass sie aus Hamburg kommen.”

„Ja, das stimmt”, sagte Rob. „Sie kommen vermutlich ebenfalls von dort?”

Die Schlussfolgerung lag nahe. Warum sonst sollten sie auf ihn gewartet haben?

„Wir wohnen in Ottensen”, sagte die Frau und ihre Augen begannen zu glänzen. Sie lächelte. „Gleich hinter dem Harkenseepark.”

„Tut mir leid, in Hamburg kenne ich nur die Werft und die Elbe bis zur See”, entgegnete Rob. „Mir fehlte die Zeit, mich umzusehen.”

„Ach, das ist aber schade. Dann sind sie kein Hamburger?”

„Nein, nein”, wehrte Rob ab, „ich habe dort nur die Jacht abgeholt. Von der Stadt habe ich nicht viel mehr gesehen als die Werft und den Hafen.”

„Sehr Schade”, wiederholte die Frau. Sie wirkte enttäuscht. „Wir hatten so gehofft, dass sie uns sagen könnten, was sich in Hamburg tut.”

„Man hört und sieht hier zwar die Nachrichten”, erläuterte der ältere Mann, „aber da weiß man ja nie, ob das wirklich alles stimmt. Und dann hört man so allerlei – diese Unruhen letztens …”

Die Unruhen, auf die der Mann anspielte, hatten vor einigen Monaten große Teile der Innenstadt in Schutt und Asche gelegt. Die Bilder der panisch aus der brennenden Philharmonie fliehenden Menschen waren um die Welt gegangen. Das waren Berichte über aktuelle Ereignisse gewesen, die sich schwer verschweigen ließen. Aber eigentlich war es damals schon eine schamlose Untertreibung, den Aufstand, mit dem die Bewohner der Stadt gegen die Politik Berlins protestierten, als Unruhen und Randale zu verniedlichen. Rob konnte sich gut vorstellen, dass alte Leute solchen Ereignissen mit hilflosem Schrecken gegenüberstanden. Nach so vielen Jahren der Ruhe in Europa war niemand auf derartige Bilder aus der Nachbarschaft vorbereitet. Auch wenn man Ähnliches ab und zu schon im Fernsehen gesehen hatte. Doch das war immer weit weg gewesen. Dass sie so etwas kein zweites Mal erleben wollten, konnte Rob verstehen.

„Vorhersagen kann man das nicht”, gab er vage zur Antwort. „In Hamburg war es in letzter Zeit nicht unsicherer als in anderen großen Städten. Ich hörte, dass es ein paar Nächte lang Krawall in der Innenstadt gegeben haben soll. Aber das war schnell vorbei. Die Polizei brachte die Lage unter Kontrolle, so hieß es jedenfalls. Als ich ablegte, war die Gegend um die Flora noch abgeriegelt. Es gab zuletzt dort Auseinandersetzungen und ich hörte, dass einige Unruhestifter gegeneinander losgegangen sind. Vermutlich ist das noch immer so, ich hab die letzten beiden Tage nur wenig auf die Nachrichtensendungen geachtet.”

Das stimmte. Rob war vollauf damit beschäftigt gewesen, das Boot nach Ijmuiden zu navigieren. Für andere Gedanken fand er nicht die Zeit. Dennoch lauschten die beiden seiner Schilderung mit Interesse. Als beruhigend empfanden sie es nicht.

„Schrecklich”, seufzte die Frau. „Wenn man bedenkt, was für eine schöne Stadt das einmal gewesen ist.”

Der Mann legte ihr den Arm um die Schulter.

„Das wird sie wieder sein. Du wirst sehen. Du hörst doch, sie haben es unter Kontrolle. Wir werden bald zurückkehren.”

Sie rieb sich verstohlen die Augen und beide sahen sie mit traurigem Blick Rob an. Rob verspürte beinahe so etwas wie ein schlechtes Gewissen. Ihn ging das, was in seiner Heimat geschah, schon nichts mehr an. In diesem Augenblick brach er die letzten Brücken hinter sich ab. Deswegen war er nach Ijmuiden gekommen. Es verursachte nur ein dumpfes Gefühl des Abscheus, mehr nicht. Aber vor diesen beiden Alten hier, die irgendwie damit klarkommen mussten, fühlte sich das beinahe wie eine Schuld an. Obwohl es ihn sehr nach einer Dusche und etwas Ruhe verlangte, blieb er und hörte sich ihre Geschichten an. Als die Frau von Hamburg zu erzählen begann, und ihn über seine Zeit dort ausfragte, wurde er jedoch unruhig. Vor allem die Ausfragerei der beiden missfiel ihm gründlich. Rob versuchte, das Gespräch auf ein unverfänglicheres Thema zu lenken. Über bestimmte Dinge sprach man nicht mehr, und das, was man erlebt und erfahren hatte und wie man darüber dachte gehörte auf jeden Fall dazu. Obwohl – hier in den Niederlanden mochte das noch ein wenig anders sein. Die beiden Alten sahen nicht danach aus, als interessierten sie sich dafür, Fremde auszuhorchen. Aber das war ihm im Augenblick gleichgültig. Rob fühlte sich nicht wohl in seiner Haut und es verlangte ihn nach einer Dusche und nach seiner Koje und deshalb war er bestrebt, das Gespräch möglichst rasch zu einem Ende zu bringen.

„Sie sind schon länger in der Marina?”, fragte er dazwischen.

„Seit zwei Monaten liegen wir hier”, sagte die Frau leise und sie bestätigte damit, was Rob sich schon im Büro des Hafenmeisters zusammenreimte. Allein am Klang ihrer Stimme hörte Rob, was sie dachte und fühlte und es bedurfte nur eines einzigen Blickes in ihre Gesichter, um alles zu verstehen. Nein, diese beiden horchten niemanden aus. Eine oder zwei Wochen Camping bei schönem Wetter gehörten für viele zu einem erholsamen Urlaub. Vor allem ältere Menschen freuten sich danach umso mehr auf den bequemen Sessel am gedeckten Kaffeetisch oder das weiche Bett im gemütlichen Heim. Sie waren vermutlich im Sommer zu einer vergnüglichen Reise aufgebrochen und wussten angesichts der bedenklichen Nachrichten aus der Heimat nicht mehr weiter. Von Woche zu Woche verlängerten sie ihren Urlaub und blieben in der abgeschirmten Sicherheit des niederländischen Hafens.

„Wir könnten uns heute Abend über Hamburg unterhalten”, schlug Rob vor. „Es ist nicht sehr viel, was ich darüber weiß, aber vielleicht ist etwas Interessantes für sie dabei. Bitte verstehen sie: Nach der Reise hierher ist mir sehr nach einer heißen Dusche und etwas Schlaf …”

„Ja, natürlich”, sagte sofort der ältere Herr. „Entschuldigen sie bitte.”

„Nicht doch, keine Ursache”, lächelte Rob. „Kommen sie heute Abend am Liegeplatz vorbei, dann können wir …”

Er wollte hinzufügen, dass sie dann Zeit und Gelegenheit hatten, über Hamburg zu plaudern. Ein wenig spekulierte er darauf, dass die Zwei, da sie doch seit einiger Zeit in der Marina lebten, wissen mussten, wie man von hier nach Amsterdam kam. Er könnte sie danach heute Abend fragen und morgen früh stünde seiner Suche nach Nik nichts mehr im Weg. Oder sollte er sie vielleicht jetzt gleich fragen? Zu seiner Verwunderung wechselten sie einen bestürzten Blick miteinander und zogen sich zurück.

„Das – nun, heute Abend nicht. Äh – bestimmt sehen wir uns noch – irgendwo”, wehrte der ältere Herr ab und sie verabschiedeten sich. Sie eilten davon, ohne sich noch einmal umzusehen. Rob fand das sonderbar. Auf dem Weg zu den Waschräumen dachte er noch darüber nach. Unter der Dusche hatte er den Vorfall bereits vergessen. Die Anspannung der letzten Tage fiel ab unter dem herabströmenden warmen Wasser und versetzte ihn in eine angenehm träge Stimmung. Eine halbe Stunde später lag er in einen Schlafsack eingewickelt in der Achterkajüte seiner »Lusatia« in der Koje und schlummerte tief und fest.

Die Laternen übergossen die Marina mit goldenem Licht als Rob am späten Abend an Deck seines Bootes auftauchte. Er hatte sich ein frisches Hemd übergezogen und sah unschlüssig in die Runde. Noch wusste er nicht, was er an diesem ersten Abend hier anstellen sollte. Vielleicht ein Abendessen und ein Bier, das sollte in einer Marina wie dieser zu finden sein, dachte er. Am südlichen Rand des Hafengeländes standen ein paar Gebäude, die nach Bars und Restaurants aussahen und er machte sich auf den Weg dorthin. Das grelle Licht der Laternen beleuchtete jeden Winkel auf Gelände der Marina. Vermutlich sollte es den Posten der Wachfirma helfen, das Gelände zu überblicken. Rob sah sie gelangweilt auf den Türmen stehen und auf den Stegen patrouillieren. Zwei kamen ihm entgegen. Sie sahen ihm zu, wie er sein Boot abschloss, leuchteten ihm mit einer Taschenlampe ins Gesicht und verlangten die Dokumente. Rob wusste nicht, was sie meinten. Mit der Chipkarte aus dem Hafenamt gaben sie sich schon zufrieden und Rob nickte ihnen zu und die Wachen ließen ihn ungehindert passieren. Die Hände in den Taschen schlenderte er langsam die Pier entlang. Diese Marina war bestens gesichert, fand Rob. Es war gut, sich keine Sorgen um die Jacht machen zu müssen.

Die Gebäude entpuppten sich als Läden für Touristen und Shops für Bootszubehör. Alles, was man auf See brauchte, bekam der Segler hier. Von Badeschlappen und Bootsschuhen bis zu Patentankern und Werkzeug. Langsam lief er an den gespenstisch grell ausgeleuchteten Schaufenstern vorüber. Die Puppen mit der Seglermode vergangener Jahre wirkten bleich und unheimlich wie Tote. Eine flackernde Neonröhre verstärkte mit ihrem Dahinsterben den Eindruck. Neben einem der Schaufenster stand eine Tür weit offen. Auf dem davorstehenden Schild verkündete eine Kreideschrift, dass Hacksteak und Suppe im Angebot waren. Der Schriftzug »Skipperbar« stand in Leuchtbuchstaben darüber. Die Farbe fand Rob unpassend, denn die Buchstaben strahlten in einem schmerzend grellen Pink. Aber es versprach eine warme Mahlzeit. Er hatte gefunden, was er suchte.

Eine düstere Atmosphäre schlug ihm entgegen, die vermutlich Gemütlichkeit ausstrahlen sollte und doch nur schmuddlig wirkte. Der Trinkschuppen war mit Netzen, alten Rettungsringen und all dem Kram vollgestopft, den man in jedem Lokal fand, das sich dem Thema Seefahrt widmete. In den Nischen standen Tische, an denen nur wenige Gäste saßen. An der Bar langweilten sich ein paar Männer und Frauen in deutlich zur Schau getragenen teuren Seglerklamotten. Vor dem Tresen stand eine kreisrunde Tafel, um die ein paar Gestalten hockten, die alle so aussahen, als säßen sie schon immer hier. Inventar, sozusagen. Die meisten trugen Bärte und es waren alles Männer. Rob vermutete, dass dies der Stammtisch war, auch wenn das obligatorische Schild darauf fehlte. Sie bedachten ihn mit abweisenden Blicken. Ihr Gespräch brach abrupt ab. Rob ging ohne einen Blick vorbei und suchte sich einen der kleineren Tische aus. Vom Stammtisch wehte abweisendes Gemurmel zu ihm herüber. Das gibt hoffentlich keinen Ärger, dachte Rob, als auch schon die Kellnerin mit der Karte heranrauschte und über ihn herfiel.

„Guten Abend. Wir haben heute Hacksteak und Erbsensuppe im Angebot”, plapperte sie sogleich los.

„Gut”, willigte Rob kurz entschlossen ein. „Ich nehme ein Hacksteak und ein Pilsner.”

Aus der Küche wehte der Duft von Gebratenem und Rob spürte plötzlich, dass er hungrig war. Die Kellnerin eilte davon, war im Nu zurück, und legte ihm Besteck und Serviette hin. Als sie mit dem Bier kam, war Rob sich darüber im Klaren, dass dies eines der ungemütlichsten Lokale war, in denen er jemals gespeist hatte. Er sah nicht direkt zum Stammtisch hinüber, doch aus den Augenwinkeln bemerkte er die abschätzenden und unfreundlichen Blicke, mit denen er von dort bedacht wurde.

„Ist ja eine merkwürdige Stimmung hier drin.” Rob konnte es sich nicht verkneifen, der Kellnerin seine Gedanken mitzuteilen.

„Finden sie”, gab sie in munterem Ton zurück. Rob sah den Spott in ihren Augen.

„Für einen Skippertreff ist es haarsträubend”, urteilte er hart.

„Tja, dazu muss man auch ein Skipper sein”, hörte er die überraschende Antwort der Kellnerin. Ihr Gesicht hatte jeden freundlichen Ausdruck verloren. Für einen Augenblick war Rob verwirrt. Mit flinken Händen und einem unübersehbar verächtlichen Lächeln auf den Lippen sorgte die Kellnerin für Ordnung auf dem Tisch. Der Vorhang aus alten Fischernetzen an der Tür bewegte sich, Gäste kamen herein. Es war das ältere Paar, dem Rob im Hafenbüro begegnet war. Die beiden erkannten ihn sofort. Rob erwiderte ihren Gruß und da steuerten sie auch schon auf seinen Tisch los.

„Wie schön, sie haben auch hergefunden”, sagte die Frau freundlich mit einem Blick auf das vor ihm stehende Glas. „Sie genießen ihr Abendbier?”

„Das und bald auch etwas Essbares”, bestätigte Rob. „Ich habe bis jetzt tief und fest geschlafen. Aber nehmen sie doch Platz. Hier ist alles frei.”

Rob deutete einladend auf die leeren Stühle an seinem Tisch und die beiden Alten nahmen es dankend an. Der Mann reichte Rob in völliger Selbstverständlichkeit die Hand hin:

„Schröder”, sagte er. „Hans Schröder – und meine Frau Anna. Wir hatten uns noch nicht vorgestellt.”

Rob schob den Stuhl zurück. Er stand auf, nannte seinen Namen und die Kellnerin stand daneben und verfolgte die Szene mit offenem Mund.

„Entschuldigen sie die Frage, aber kennen sie sich?”, erkundigte sie sich leise bei Frau Schröder. Diese Neugier von einer Kellnerin schien Rob allzu gewagt zu sein. Frau Schröder jedoch erwiderte, ohne mit der Wimper zu zucken:

„Aber natürlich, Janne. Wir waren im Hafenbüro, als er sein Boot einklarierte.”

„Wie?” Fassungslos klimperte Janne, die Kellnerin, mit den blau geschminkten Lidern: „Ja, aber – sind sie nicht … Sie sind mit einem Boot hier?”

„Bin ich”, bestätigte Rob. „Meine »Lusatia« liegt seit dem Morgen im Hafen.”

Er holte den Chip heraus, den er im Hafenbüro bekommen hatte und der schon die Wachen überzeugte, und legte ihn auf den Tisch. Die Augen der Kellnerin weiteten sich in fassungslosem Staunen.

„Ja dann … entschuldigen sie bitte. Ich dachte …”

Ihr Gesicht glühte feuerrot und unter vielen Entschuldigungen entwich sie in die Küche. Was sie dachte, erfuhr Rob nicht. Soviel hatte er immerhin begriffen, dass man Fremden gegenüber in diesem Lokal äußerst misstrauisch eingestellt war. Er fand das verwunderlich. In jedem Hafen der Welt wimmelte es üblicherweise vor Fremden, dafür baute man sie schließlich. Er konnte sehen, dass die Kellnerin einen Umweg machte, und am Stammtisch ein paar Worte fallen ließ, bevor sie in der Küche verschwand. Den Namen »Lusatia« hörte er deutlich und die Wirkung ihrer Worte war bemerkenswert. Die Männer tuschelten aufgeregt und ihre Mienen entspannten sich. Ein paar der Männer wischten eifrig auf ihren Smartphones herum.

„Fremden gegenüber ist man misstrauisch”, bestätigte Frau Schröder seine Vermutung. Sie beobachtete amüsiert Robs Verwirrung und seine Blicke hinüber zum Stammtisch. „Wir sind schon eine Weile hier und gehören irgendwie dazu. So wie alle anderen auch. Man sieht stets dieselben Gesichter.”

„Der Wachdienst hat vor einer Stunde zwei lichtscheue Gestalten festgesetzt”, fügte Herr Schröder hinzu. „Sie kletterten über den Zaun und fotografierten die Jachten. Wie ich hörte, suchen sie nach einem Dritten …”

Jetzt erst konnte Rob sich die Ursache seiner Unbeliebtheit in diesem Lokal erklären. Er war hier niemandem bekannt und sie glaubten, dass er der Gesuchte war.

„Das erklärt Einiges”, sagte Rob. „Die dachten, dass ich das wäre?” Was für ein absurder Gedanke. Aber das erklärte noch etwas anderes. Die Schröders hatten vermutlich aus diesem Grund Bedenken gehabt, sich auf eine Jacht unter kanadischer Flagge zu begeben. Es könnte ja jemand im Verborgenen steckte und Fotos machen – und wer wusste schon, was für Auswirkungen das zu Hause haben konnte! Herr Schröder wiegte bedenklich den Kopf.

„So amüsant ist das nicht”, meinte er. „Mit einem dieser Schnüffler verwechselt zu werden, kann sehr unangenehm werden.”

Ja, das konnte Rob nachvollziehen. Nirgendwo auf der Welt und zu keiner Zeit war der Umgang mit dieser Art von Menschen von Rücksicht geprägt. Darüber wunderte er sich nicht. Interessanter schien ihm die Tatsache, dass gleich drei dieser Schnüffler in die Marina eingedrungen sein sollten, um hier ihren Geschäften nachzugehen.

„Was wollten die hier”, fragte er. Schröder hob die Schultern.

„Schnüffeln”, erwiderte er gleichmütig, doch mit viel Bitterkeit. „Heutzutage zahlt man gut für Informationen. So manche Behörde möchte zu gern wissen, wo sich ihre Steuerzahler herumtreiben. Immerhin sind Rechnungen zu zahlen und da braucht man jemanden, dem man in die Tasche greifen kann.”

Rob fand das logisch. Seit Jahren waren die Finanzämter hinter jedem Cent her, der nach hinterzogenen Steuern aussah. Das führte dazu, dass Reisende mit besonderem Misstrauen unter die Lupe genommen wurden. Es hatte mittlerweile groteske Züge angenommen und gipfelte in der obskuren Forderung nach einer regelmäßigen Meldepflicht europäischer Bürger bei den Behörden am Aufenthaltsort. Noch lachten die Meisten darüber.

Die Kellnerin Janne kam mit vollen Tellern aus der Küche. Sie machte die Runde, brachte Robs Mahlzeit und nahm die Bestellungen der Schröders entgegen, die sie vorhin in ihrer Verwirrung völlig vergessen hatte. In der »Skipperbar« wurde es lauter. Am Stammtisch kam die Unterhaltung in Fahrt. Die erzählten Geschichten wurden immer farbiger und klangen mittlerweile nach echtem Seemannsgarn. Nach und nach bekam dieses Lokal sogar einen Anflug von Gemütlichkeit, fand Rob. In diesem Augenblick lärmte die Stammtischrunde ausgelassen los:

„Janne, Janne, Janne! Los, Janne, mach an”, riefen sie und mit den Gläsern den Takt auf den Tisch stampfend grölten sie im Chor: „Mach jetzt an, die Zeit ist ran …”

Sie meinten den über der Bar aufgehängten Fernseher, der zu den abendlichen Nachrichtensendungen eingeschaltet wurde. In dieser Bar war das ein seit Langem gepflegtes Ritual, und die Kellnerin lachte und trippelte hinter die Theke. Alles klatschte Beifall.

„Schmeiß die Kiste an. S'wird Zeit”, lallte einer der sich an seinem Glas festhielt trübselig mit schwerer Zunge. Rob sah auf die Uhr. Es war tatsächlich an der Zeit. Herr und Frau Schröder rückten ihre Stühle so, dass sie die Sendung bequemer verfolgen konnten. Die Kellnerin Janne brachte ihnen ihre Getränke und dann starrte die ganze Bar auf den Sprecher, der mit unbewegter Miene die Neuigkeiten verlas.

„Der Europarat wählte mit großer Mehrheit Angelina Kasnocker zur ersten Präsidentin des Europäischen Bundes. Kasnocker dankte in ihrer Rede für das entgegengebrachte Vertrauen und kündigte Maßnahmen zur Sicherung der Demokratie in Europa an. Sie verwies darauf, dass Wachstum und Wohlstand stets aufs Neue zu erarbeiten sind und ein leistungsfähiges Europa die Voraussetzung dafür ist. Kasnocker versprach, mit aller Kraft an der Verwirklichung eines starken Europas zu arbeiten und den Gegnern des europäischen Wohlstands mit aller Entschiedenheit entgegenzutreten. Der Europäische Bund sei die logische Fortsetzung der Europäischen Union und ein Fortschritt im Zusammenleben der Völker, sagte Präsidentin Kasnocker.”

Der Sprecher blickte auf, schwieg und das bekannte Gesicht der von wenigen ausgewählten Politikern in das Amt der Präsidentin Europa gehobenen Kanzlerin Angelina Kasnocker erschien:

„Wenn wir uns in diesem Kreis austauschen”, quäkte die frisch ernannte Präsidentin von der Mattscheibe, „in bestimmten Punkten annähern und auf eine gemeinsame Agenda verständigen, in anderen Punkten auch Dissens festschreiben und so verhindern, hinter Erreichtem zurückzufallen, dann bringt dies neue Dynamik in die internationale Zusammenarbeit. Dialog und politische Zusammenarbeit sind wichtiger denn je. Was ein einzelnes Land tut oder was ein einzelnes Land unterlässt, wirkt sich oft auch auf andere Regionen aus. Darum ist der Schritt zu einem gemeinsamen Bund nicht nur notwendig, sondern alternativlos, um den erfolgreichen Kurs Europas auch in der Zukunft fortzusetzen.”

Der Rest der Nachrichten bestand aus einer Mischung aus außenpolitischen Analysen der Beziehungen zu Russland und China, Wirtschaftsmeldungen und Sport. Wie an jedem Abend. Die Kellnerin stellte einen Sportkanal ein, und während die Tabellen der Fußballligen über den Monitor liefen, kamen die Theorien am Stammtisch erneut in Fahrt. Schröder rückte kopfschüttelnd seinen Stuhl zurück an den Tisch.

„Dasselbe, wie immer”, brummte er und er setzte das Glas an und trank. „Dafür zahlen wir auch noch; und jedes Jahr mehr.” Seine Stimme klang leiser und leiser. Automatisch dämpften Menschen wie der biedere Herr Schröder aus Hamburg ihre Stimme, wenn sie ihren Unmut äußerten. Rob war fasziniert davon, wie schnell die Menschen sich dieses Verhalten angewöhnten. Er kannte das noch aus anderen Zeiten. Zeiten, von denen er glaubte, er hätte sie längst hinter sich gelassen.

„Kein Wort von Hamburg”, stellte Frau Schröder fest. Rob war sich nicht darüber klar, ob sie das gut fand oder ob sie es bedauerte.

„Das bedeutet”, sagte er vorsichtig, „dass es ruhig ist in Hamburg. Kein Grund zur Sorge.”

Herr Schröder verzog spöttisch den Mund. Man erfuhr selten aus den Nachrichten etwas über die aktuellen Probleme.

„Wie ist es hier”, lenkte Rob ab. „Kann man unbesorgt nach Amsterdam fahren? Waren sie schon dort? Ist es weit?”

„Nein, weit ist es nicht”, antwortete Frau Schröder. „Die Gegend ist sicher und in der Stadt ist es ruhig. Am einfachsten geht es mit dem Bus. Linie 82 fährt eine halbe Stunde von der Scheldestraat nach Amsterdam. Von hier bis zur Haltestelle müssen sie jedoch über eine Stunde laufen. Wenn sie Zeit haben, ist das kein Problem. Aber sie können auch den Wirt fragen, oder Janne.” Sie deutete hinüber zum Tresen. „Vormittags fährt immer jemand mit dem Auto zum Markt, der kann sie mitnehmen und zurück kommen sie eventuell mit dem Büroboten vom Hafenamt. Hans und ich haben das schon oft gemacht.”

„Der Bus kostet nur drei Euro”, bestätigte Hans Schröder. „Und ab und zu ein Trinkgeld für den Wirt und den Büroboten dann geht das klar. Amsterdam ist übrigens sehenswert.”

Er rückte den Stuhl näher an den Tisch heran und stützte die Ellbogen auf. Seine Augen blickten vergnügt, als er von ihren Ausflügen zu erzählen begann. Rob bekam an diesem Abend so manche Geschichte von den Schröders serviert. Die Schilderungen von Museen, Restaurants und lauschigen Plätzchen in der Altstadt waren für ihn wenig interessant. Aber die beiden kannten sich aus in Amsterdam und Rob gelang es, ihnen einige wertvolle Tipps zu entlocken, die ihm bei der Suche nach seinem Bruder helfen konnten.

Einen Tag später schlenderte Rob bereits durch die Straßen Amsterdams. Hierher zu kommen war ein Kinderspiel gewesen mit den Tipps der Schröders. Die Fahrt erinnerte ihn an die Reisen, die er früher manchmal im Urlaub unternahm und er dachte mit einem Anflug von Wehmut an diese vergangenen Zeiten. Mit den Busfahrten zu Hause war das nicht zu vergleichen. Hier hielt der Bus kein halbes Dutzend Mal auf dem Weg in die Stadt an Straßensperren der Polizei, die sich hinter Beton verschanzten und die Läufe von Maschinengewehren auf Reisende richteten, während sie kontrollierten. In den Niederlanden konnte man fahren, wohin man wollte, ohne dass ständig Uniformierte nach irgendwelchen Dokumenten fragten. Da war es kein Wunder, dass Amsterdam voller Menschen war. Wer sich ablenken wollte von der Tristesse, die sich in Europa breitmachte, der kam hierher.

Diese unbeschwerte Freiheit könnte die Suche nach seinem Bruder vereinfachen, hoffte Rob. Aber nach Stunden der Suche in verwinkelten Gassen und grünen Alleen gestand er sich ein, dass es schwieriger war, als er sich das vorgestellt hatte. In dem Gewirr aus über-, um- und angebauten Häusern jemanden zu finden war angesichts der Tatsache, dass ihm die genaue Adresse fehlte, eine Kunst. Rob tat sein Bestes und er schlug sich nicht schlecht dabei. Er gab sich den Anschein, dass er für sich eine Wohnung suchte. Man hätte ihm Empfehlungen gegeben, sagte er, aber er könnte sich leider nicht mehr genau erinnern …