Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Éditions de l'Emmanuel

- Kategorie: Religion und Spiritualität

- Sprache: Französisch

Témoignage délicat et pudique d'un couple qui vit l'épreuve de l'infertilité et en partage la souffrance. Il raconte ce chemin où l'on passe de la douleur de l'absence au consentement qui, paradoxalement, apporte la joie. Un hymne à l'espérance.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 153

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Conception couverture : © Christophe Roger

Composition : Soft Office (38)

© Éditions Emmanuel, 2019

89, bd Auguste-Blanqui – 75013 Paris

www.editions-emmanuel.com

ISBN : 978-2-35389-704-7

Dépôt légal : 2e trimestre 2019

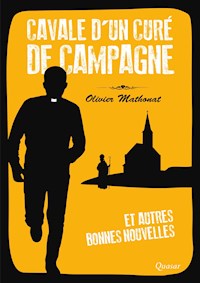

Olivier Mathonat

Attendre et espérer

Itinéraire d’un couple sans enfant

Préface

Il n’est rien de pire que d’attendre. Parce que nous sommes impatients. Oui. Mais pas seulement. Car l’impatience est comme nichée dans l’attente, comprise en elle, quelque vertueux qu’on veuille être : attendre est une chose impossible. L’attente est une action, puisqu’on peut l’ordonner. « Attends-moi ici. » Mais c’est en même temps l’interdiction d’agir. Attendre ici, c’est ne pas bouger d’ici. C’est contrarier sans cesse un mouvement naissant. Attendre, c’est tendre vers (adtendere) quelque chose ou quelqu’un, mais sans pouvoir aller à lui. Si je cours vers le bus sitôt aperçu, au lieu de me tenir tranquille, je vais le croiser et non le prendre. Aussi la salle d’attente est-elle un lieu qu’on arpente, en trépignant, en faisant les cent pas. « Salle des pas perdus », dit-on, de ces pas qui ne peuvent nous porter ailleurs que là où nous sommes déjà. Si nous parvenons un moment à rester immobiles sur notre siège, ce sont alors nos pensées qui s’agitent. On imagine le meilleur et le pire. On anticipe : à l’avance (ante), on prend (capere) ce qui, encore absent, nous laisse des mains tellement vides qu’elles se saisissent finalement de n’importe quel magazine.

Mais alors, qu’est-ce qui lie attente et espérance ? Attendre et espérer : que veut nous dire le titre du témoignage d’Olivier et de Joséphine ? L’espérance n’est-elle pas, tout au contraire, joie, certitude de la victoire, sens du « déjà-là », avant-goût du Paradis, « une façon », dit la Lettre aux Hébreux, « de posséder par avance ce que nous attendons » ?

Je crois qu’Olivier et Joséphine ont raison. Attendre et espérer, c’est non seulement le même mot, dans ce pays du Chili où débute le récit, mais c’est une seule réalité. Du moins, si l’on perçoit ce qui les unit, à savoir un sens aigu de la relation. Espérer, c’est mettre sa confiance en quelqu’un. C’est croire que la promesse sera tenue, même si l’on ignore comment. C’est se défaire du pouvoir qu’on a sur les choses pour laisser agir Celui qui, en son temps, fera ce qu’il faut. La condition de l’espérance, c’est donc l’attente. Qui ne sait pas attendre finit toujours par perdre ce qu’il voulait recevoir. Il gâte l’espérance. Il s’empare de l’objet de son désir et, ce faisant, rend impossible qu’il lui soit jamais donné. « J’ai failli attendre », dit le tyran dont le doigt vient de désigner la belle jeune fille. La voilà donc livrée au caprice du tyran qui ne voit pas que, faute d’avoir su attendre, ce n’est plus la jeune femme sitôt aperçue qui se tient devant lui, mais seulement un objet, une chose, le moyen de sa satisfaction, l’objet de son caprice, l’outil de son fantasme. Sans attendre, le tyran obtient ce qu’il veut. Mais faute de savoir attendre, il passe à côté de ce que son cœur désire au plus profond : une rencontre. Son désir, sitôt satisfait, s’est refermé sur l’être qui l’avait pourtant ouvert.

Attendre, c’est comprendre qu’on ne possède vraiment que ce qui nous est donné. C’est savoir que ce dont on se saisit, impatiemment, n’aura d’autre goût que notre peur de perdre. Aussi ne faudrait-il donc pas dire : « J’ai failli attendre. » Mais plutôt que tous, nous défaillons de ne pas savoir attendre. Il y a, entre un désir impatient et le désir qui patiente, toute la distance qui sépare l’achat compulsif du cadeau que l’on reçoit. L’achat compulsif raconte nos dépendances. Le cadeau reçu porte, au-delà du matériel, la marque de l’être aimé. Un monde sépare un désir seulement satisfait du désir pleinement exaucé. Et ce monde, c’est l’attente qui le creuse.

Voilà la première chose qui m’a frappé en lisant ce témoignage : le primat de la relation sur la captation. On peut dire, au sens fort, que Joséphine et Olivier, ensemble, « attendent un enfant ». Cet enfant, ils le portent ensemble. Leur relation conjugale n’aboutit pas à l’enfant tant espéré. Mais il arrive alors ceci d’inattendu : leur relation conjugale devient cet enfant même. Elle est leur plus beau fruit. Elle est l’espace pour vivre ensemble ce qui se donne – et ce qui ne se donne pas. Heureux l’homme et la femme à qui il est donné d’être féconds de leur propre couple ! C’est si rare.

La règle du jeu

Parlant de la PMA, Olivier et Joséphine constatent : « Certains couples ne résistent pas à ce parcours et se séparent douloureusement. » Parmi tant de perles, légères ou opaques, qu’Olivier et Joséphine assemblent, et qui roulent leur beauté sur le fil invisible de leur attente, il en est une autre dont je voudrais recueillir l’éclat. J’ai trouvé, dans le chapitre consacré au choix éthique d’Olivier et de Joséphine, l’illustration d’une pensée que, pour ce monde troublé, je cherche aujourd’hui à préciser (et mériterait de l’être encore).

Joséphine et Olivier parlent sans détour de leur observance, en matière de procréation, du Magistère de l’Église. Mais ils en parlent en évitant l’écueil de ce qu’ils appellent « l’amour de la règle » : l’amour pur, et finalement dur, de la loi pour elle-même. Ils nous disent que la loi de l’Église est belle, exigeante et vraie. Elle m’apparaît ici comme la règle d’un jeu quand il est captivant, quand il permet aux joueurs, non seulement de passer un bon moment, mais de se découvrir les uns les autres en donnant, chacun, le meilleur de ce qu’il est. Pour qu’un jeu soit bon, il faut en effet que ses règles, non seulement encadrent la pratique des joueurs, mais l’exhaussent, la magnifient. Les règles du jeu contraignent les joueurs, non seulement à les respecter, mais surtout à jouer le jeu, à fond. Une fois posée telle pièce sur l’échiquier, il faut réfléchir. On est embarqué. Car si l’on joue uniquement pour appliquer les règles, ou bien si l’on joue un jeu où les règles se déroulent toutes seules (ainsi du jeu de la « bataille » aux cartes), on ne joue pas vraiment. Tout est, comme on dit, « joué d’avance ». C’est ainsi que certains religieux voient la loi religieuse : comme un cadre. Et non point comme ce qui exalte les joueurs, comme ce qui les élève, avec bonheur, au-delà d’eux-mêmes.

Le but de la vie chrétienne, c’est d’aimer. C’est sur l’amour que chacun sera jugé. Dans l’optique chrétienne, être un bon joueur, c’est être un grand amoureux de Dieu et de ses créatures. La règle qui encadre la procréation, et aboutit pour Joséphine et Olivier au refus du recours à la PMA, les oblige finalement à des méthodes qui n’excluent pas la relation conjugale, mais au contraire la supposent et l’exigent. Elle les incline ainsi à un amour d’autant plus fort et d’autant mieux offert que, refusant les solutions seulement techniques, cet amour doit toujours s’écrire à quatre mains. Le respect des lois de la vie chrétienne, ce qu’on appelle le Magistère, n’est donc pas un but en soi, mais doit être envisagé par rapport à l’amour dont on peut, grâce à elles, jouer pleinement le jeu. Si la règle édicte que l’enfant que je porte – même non désiré ni attendu – possède un droit à la vie, le jeu consiste alors à trouver les ressources, autour de moi, en moi (et nous n’en manquons pas), pour l’accueillir, le chérir et l’aimer (et quel malheur si l’Église, au lieu de proposer ces ressources, ne fait que rappeler la loi morale !).

De même cet enfant qui ne vient pas nous permet-il, puisqu’il n’est pas indiqué de le produire à notre guise, d’explorer mieux le mystère du couple et de ce qui le fonde. « Ce n’est pas l’amour de la règle qui nous guide. S’il ne s’agissait que de cela, cela ferait bien longtemps que nous aurions laissé tout cela de côté », écrivent Olivier et Joséphine. « Nous ne menons pas une bataille le poing levé et nous ne sommes pas des militants. Nous avons simplement beaucoup réfléchi, lu, écouté, parlé, prié. Et nous avons fait ce choix librement, paisiblement, en conscience. […] Et nous constatons que ce choix est bon pour notre couple et qu’il contribue à ce que nous soyons unis comme nous le sommes. »

Un creux

Pascal écrivait : il y a dans l’homme un creux en forme de Dieu. L’enfant qui naît est une petite incarnation de Dieu. Mais l’enfant qui n’est pas là, l’enfant qui « se fait attendre » et, au-delà de l’attente, laisse l’espérance béante comme une immense blessure, cet enfant aussi est, de Dieu, une incarnation. Il est, en celle et celui qui le portent sans pouvoir le mettre au jour, Dieu comme Celui qui est en avant de nous et auquel notre vie nous prépare, ce Dieu qui s’absente ou se cache afin que nous puissions le chercher, ce Dieu dont la présence ne sature pas tout, afin que nous puissions être les uns par les autres. L’enfant qui ne vient pas est ce creux en forme de Dieu dont parle Pascal, cet appétit d’un Autre toujours ouvert, cette porte qui ne se referme pas, ce couvert perpétuellement mis et où viennent s’attabler d’inattendus prochains. L’enfant qui n’est pas là creuse en Olivier et Joséphine des entrailles pour enfanter Dieu là où ils sont.

Saint Joseph aura veillé, non sur son propre enfant, mais sur ce Jésus qui, déjà, lui échappait pour filer vers son Père. Joseph est le patron des pères de famille parce qu’en acceptant Marie et sa grossesse, il libère, dès le début, l’enfant de sa propre emprise : un enfant ne peut être que reçu, non point approprié. Il y a donc du Joseph dans Joséphine, dans ces bras qui s’ouvrent sans chercher à prendre, afin d’accueillir. Comme il y a du Mont des Oliviers dans les attentes d’Olivier, dans les souffrances traversées et dans cette résolution, finalement, d’aller passionnément à sa vie, au jour le jour. Car que pouvons-nous, sinon rendre, au jour qui se lève, le jour qui lui revient ?

Martin Steffens

À Joséphine, avec qui j’attends et j’espère

À Blanche, Mathilde et Éloi

Par souci de discrétion, la plupart des noms ont été modifiés.

La lumière du jour filtre enfin sous le rideau. Il doit être 5 h 30 du matin, mais je suis réveillé depuis une éternité. J’ai mal dormi, excité par la journée qui s’annonce : aujourd’hui, je me marie ! Avec Joséphine, nous attendons ce jour depuis de longs mois. Les préparatifs nous ont beaucoup occupés, ces dernières semaines : la salle, le traiteur, la messe, le DJ… Nous avons tellement parlé, tellement rêvé de cette journée ! À tel point que c’est assez irréel de se dire qu’enfin, nous y sommes.

Je tends l’oreille et n’entends pas un bruit. Tout le monde dort encore dans la maison. Mille pensées se bousculent dans ma tête. La liste des choses à faire s’entrechoque avec celle des invités. À quelle heure arrivent-ils, déjà, nos témoins ? Le mot d’accueil est imprimé, j’en suis certain. Mais est-ce que je l’ai mis dans mon portefeuille ou dans ma veste ? Et dans quelle poche ? Normalement, il ne devrait pas pleuvoir : le cocktail pourra donc bien avoir lieu dehors. Mais s’il y a du vent ?

Aucune chance de me rendormir avec un tel boucan intérieur. Puisque le soleil s’est enfin levé, j’en fais autant. J’attrape mes vêtements le plus discrètement possible et me dirige vers la porte d’entrée. Ici et là, des habits de fête, des feuilles de papier raturées.

Dehors, tout est silencieux. Personne ne s’est aventuré dans la rue à une heure aussi matinale. Mes pas me portent le long du canal, où je profite du calme de cette aube sereine, avant l’effervescence des prochaines heures. Je réalise soudain que je vis ma dernière matinée de célibataire avant d’unir mon existence à celle de Joséphine. Cette réflexion me plonge dans les souvenirs du début de notre relation. Notre première rencontre me paraît tout à coup très proche. Plusieurs mois après, je me rappelle encore les habits qu’elle portait ce week-end-là, les discussions que nous avons eues et, surtout, son sourire.

Nous avons fait connaissance lors d’une rencontre d’étudiants et, n’ayant pas d’amis en commun et n’habitant pas dans la même ville, nous n’avions aucune raison de nous revoir. Il a fallu manigancer et trouver des prétextes pour nous retrouver. J’y repense avec amusement, comme on se souvient de son enthousiasme d’adolescent. Je voulais à tout prix revoir son sourire. Moi qui n’avais jamais cru à ce que j’appelais dédaigneusement « le concept du coup de foudre », je devais bien m’avouer vaincu. Alors, j’ai rusé. J’ai imaginé des excuses plus ou moins valables pour créer des occasions de nous revoir. Et, à ma grande surprise, elle a semblé croire à mes subterfuges et s’est laissé faire en répondant « présente » à toutes les invitations que je lui adressais. À chaque fois, la perspective de passer du temps ensemble me remplissait d’une joie intense.

Un jour, au cours d’une promenade dans la campagne de Sologne, je lui ai tout avoué. C’était la cinquième fois que nous nous voyions. Le week-end touchait à sa fin. Encore un peu et nous allions reprendre chacun notre train. Depuis plusieurs minutes, nous marchions à un pas de sénateur, comme pour retarder le moment où il faudrait nous quitter. Je ne savais pas par où commencer, alors je me suis forcé à prononcer ces mots : « Joséphine, je voudrais te parler de quelque chose », sans savoir ce que j’aurais le courage de lui avouer ensuite. Son regard interrogateur m’a donné du courage, le reste est venu sans peine. Je lui ai tout dit. Le chamboulement profond qu’elle avait causé dans mon existence, ma surprise de me découvrir amoureux d’elle alors que nous nous connaissions si peu, ma volonté de l’aimer même quand les sentiments n’auraient plus la même intensité, mon désir de la découvrir avec ses qualités et ses défauts.

J’ai terminé en lui disant : « C’était important pour moi de te dire ce que j’ai sur le cœur, maintenant c’est à toi de décider. Je comprendrais que tu partes en courant. » J’avais à peine fini ma phrase que Joséphine a pris ses jambes à son cou et s’est retournée, quelques mètres plus loin, riant aux éclats. Personne d’autre qu’elle n’aurait osé faire cette plaisanterie à un moment aussi crucial : j’étais estomaqué, et pourtant encore plus certain de mon amour pour elle.

Un peu moins de deux ans plus tard, nous allons nous marier et unir nos destins « pour le meilleur et pour le pire », bien persuadés que le pire ne nous concernera pas. Nous avons 25 ans, nous ne voulons pas que notre mariage soit le plus beau jour de notre vie : la vie de couple promet tant de moments merveilleux que nous ne pouvons ni ne voulons concevoir que le début de notre engagement en soit déjà le sommet. Nous ne sommes qu’au commencement d’une belle aventure que nous avons hâte de vivre ensemble.

L’avenir est à nous !

Les semaines passent et nous goûtons la joie de notre nouvelle vie, du quotidien à deux. Le fait d’avoir un enfant ou non n’a jamais été un sujet de débat entre nous avant notre mariage. Au contraire, cela nous apparaît comme la conséquence naturelle de notre engagement. C’est même une évidence : de nombreux couples de notre entourage ont eu un enfant quelques mois après s’être mariés. C’est probablement pour eux une manière de sceller leur engagement, et c’est ce que nous envisageons aussi. La suite logique, incontestable. Bientôt, nous aurons un bébé.

Régulièrement, nous nous projetons en imaginant les prénoms que nous aimerions donner à nos enfants et nous constituons même un top 3 de ceux que nous préférons. Sans nous en rendre compte, cela devient un sujet récurrent. Tout est prétexte à évoquer le moment, si proche, où nous aurons un enfant. Joséphine me dit un jour : « Quand nous aurons un bébé, il faudra déménager : la douche ne sera pas du tout pratique pour donner le bain. » Je renchéris en lui envoyant par email des vidéos de skateboard avec poussette intégrée. Nous parlons du lieu où nous allons habiter, de ce que nous ferons et des endroits où nous irons, avec cet enfant qui arrivera bientôt. Encore un peu et nous réserverions déjà une place en crèche.

Nous décidons cependant de reporter ce « projet d’enfant », au moins de quelques mois. Nous souhaitons en effet partir en coopération internationale, et la vie dans un quartier pauvre d’Amérique latine ne nous paraît guère propice à une grossesse, encore moins aux premiers mois de vie d’un nourrisson. Ce départ à l’étranger s’annonce déjà riche de nombreuses nouveautés, nous ne bénéficierons pas du même confort qu’en France, et la mission auprès des plus démunis requiert une très grande disponibilité. Il nous semble déraisonnable d’ajouter, à tous ces changements, le bouleversement profond qu’implique l’arrivée d’un enfant. Nous ne sommes pas sûrs de parvenir à tout mener de front. Tout excités par la perspective de cette nouvelle aventure, nos discussions sur les prénoms et les modes de garde laissent place aux préparatifs de notre séjour au Chili.

Un soir, pourtant, Joséphine me souffle :

« Tu sais, je crois que je suis enceinte.

– Quoi ? Enceinte ? Tu es sûre ?

– Non, mais c’est un pressentiment. Je me sens bizarre, je me demande si ce n’est pas la sensation que les femmes éprouvent lorsqu’elles attendent un bébé.

Brusquement, tout se bouscule dans ma tête. Arriverait-il déjà, ce bébé ?

– Tu crois qu’il faut remettre à plus tard notre mission au Chili ?

– On va attendre d’être sûrs. »