Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Publishroom

- Kategorie: Poesie und Drama

- Sprache: Französisch

1876

Rosalie a 13 ans. Elle quitte son village de la Loire pour faire son apprentissage à la manufacture de velours et peluches Martin.

1953

Moncef a 19 ans. Il prend le bateau sur la côte algérienne pour Marseille, il veut vivre le rêve français.

À un siècle d’intervalle, Moncef et Rosalie arrivent à Tarare avec des étoiles dans les yeux et des rêves plein la tête. "Attendre que l’orage passe", est une pièce intimiste qui traverse plusieurs générations tout en racontant l’histoire ouvriériste de la région lyonnaise.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 65

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

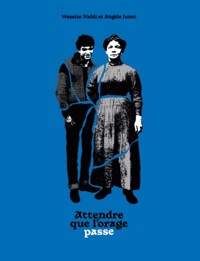

Wassim Nabli et Angèle Junet

ATTENDRE QUE L’ORAGE PASSE

C’est l’histoire des gens simples qu’on a oubliée parce que personne n’en a fait toute une histoire.

Pièce pour un comédien et une comédienne

Attendre que l’orage passe

Ce texte a été écrit à partir des témoignages, des documents historiques et des archives locales que nous avons pu récolter. Ces recherches, aussi difficiles furent-elles, n’ont pas toujours été très fructueuses. Effectivement, la mémoire que nous essayons de raviver n’est pas celle qui a fait histoire. Nous avons dû parfois composer avec rien ou presque. Mais rien en histoire, c’est aussi beaucoup.

Il s’agit donc d’un récit fictif empreint de vérités et non d’un récit historique. Nous vous laissons méditer là-dessus.

Sur scène, une table parfaitement centrée attire notre attention. Elle semble être l’association de 2 tables qui n’en formeraient qu’une. D’un côté, une nappe blanche brodée sur un plateau arrondi porté par deux pieds en bois massif et de l’autre une table des années 70, plus légère en formica marron et aux pieds en acier.

Deux chaises se font face en entourant cette table originale. L’une est en formica et repose sur un tapis persan et l’autre, plus rustique, est en bois et a une assise en paille. Sur la table en formica, on peut voir une cafetière à l’italienne, une petite tasse blanche, des dominos et un transistor. De l’autre côté, une théière émaillée blanche et sa tasse se trouvent devant une lampe à pétrole sur la belle nappe brodée.

Cette table, parfaitement centrée, forme deux tables qui se trouvent dans deux appartements différents à deux époques différentes. Côté jardin, l’appartement de Moncef figé dans les années 70 et côté cour, celui de Rosalie, un appartement sommaire du début du XXème siècle.

En fond de scène, dans l’appartement de Moncef, une lampe au chapeau arrondi avec ses franges marron se tient fière et droite à côté d’un fauteuil orangé, idéal pour lire ou regarder la télévision. Poste de télévision qui a été installé tout à côté sur un meuble-bar en formica ébène.

En avant-scène, dans l’appartement de Rosalie, un poêle en fonte diffuse une lumière douce et vivante qui laisse dans l’ombre une commode en acajou style Napoléon 3 que l’on a placée en arrière.

Enfin, un meuble, au centre en fond de scène, parait avoir traversé le temps et appartenir aux deux appartements. Ce meuble, c’est un vestiaire porte-manteau en bois brun avec des patères sur les bords et un porte parapluie sur le bas. Du côté de Moncef, une chemise verte et noire à carreaux, du côté de Rosalie, une chemise couleur sable au col jabot.

Une femme d’une quarantaine d’années entre en scène et se place sur le proscenium, au centre. Elle porte une jupe longue noire et un haut de la même couleur. Elle s’adresse au public qui est en lumière.

Angèle : Ma grand-mère me disait toujours de ne pas travailler dos à la lumière. Quand je finissais plus tôt les cours, je descendais chez elle, après le collège, pour goûter et faire mes devoirs. La première chose que je faisais quand je passais la porte, c’est que j’ouvrais celle du frigo. On goûtait salé chez mes grands-parents. On goûtait sucré aussi, mais après le sandwich au jambon. Je viens d’une famille où la beauté allait de pair avec les rondeurs, et où le « bien manger » était synonyme de bonne santé. Donc, on ne comptait ni nos fruits ni nos légumes, mais on mangeait le gras du jambon parce que « t’as pas connu la guerre ».

Une fois rassasiée et la cuisine rangée, je prenais mon cartable pour faire mes devoirs sur la table de la salle à manger. Et si, par malheur, je ne m’asseyais pas à la bonne place, le cliquetis du tricot s’arrêtait, et j’entendais la voix forte et douce de Marinette me dire : « Ne travaille pas dos à la lumière. » Je changeais de place bon an mal an, parce que travailler dos à la lumière dans cette maison, c’était synonyme de travailler face à la télé. Télé que mon grand-père regardait avec intérêt, en essayant de former avec des consonnes et des voyelles des mots, longs de préférence. Ses devoirs à lui en quelque sorte.

Cette phrase, « ne travaille pas dos à la lumière », j’ai compris en vieillissant que c’était mon héritage. Elle vient de ma grand-mère, qui la tenait sans doute de sa mère et des femmes avant elle. Des femmes, pour qui le repos était synonyme d’obscurité. Des ouvrières, qui ont passé leur vie à surveiller le fil avant de surveiller leurs fils. Des tisseuses, qui ont appris de leur mère avant d’apprendre à leurs filles. Des Tarariennes, en quête de lumière.

Vous avez déjà entendu parler de Tarare ? C’est une ville de dix mille habitants, située aux portes du Beaujolais, à mi-chemin de Lyon et de Roanne. Tarare, c’est ma ville, et contrairement à ce que je pensais, je ne la connais pas si bien. Je sais que Tarare a été la capitale du rideau et la Cité de la Mousseline. Je sais que la mousseline est un tissu très fin, presque transparent et qui est très onéreux. Ce que je ne savais pas, c’est que la quasi-totalité de la mousseline française était produite à Tarare. Les femmes les plus influentes du monde ont été habillées dans de la mousseline tissée par des mains tarariennes. La reine d’Angleterre, elle-même, a fait partie de ces femmes.

Même si cela fait presque cinquante ans que les mousseliniers et les mousselinières ont rendu leur coupe-fil, la ville fête encore ce prestigieux tissu. Tous les cinq ans, Tarare est en liesse, les bâtiments se drapent de mousseline, des dômes de tissus ornent chaque rue, un grand défilé fait se déplacer des dizaines de milliers de spectateurs. La ville est fière et, moi, j’étais plutôt du genre à dire : « Mais ils nous saoulent avec leur fête de la Mousseline. Y’a plus un centimètre de mousseline tissé à Tarare. C’est n’importe quoi ! » Je trouvais ça kitch, dépassé, poussiéreux. Je pensais même que ça salissait l’image de la ville.

Je disais tout ça parce que, pas une seule fois dans ma vie, on ne m’avait parlé des ouvriers et des ouvrières de l’industrie textile. Pas une seule fois dans ma vie, je ne m’y étais intéressée. Pourtant, je suis Tararienne depuis cinq générations. Tarare, c’est ma ville et celle de toutes les femmes avant moi. Toutes des éplucheuses, des tisseuses, des dévideuses, des ourdisseuses, des épinceteuses… Toutes des ouvrières du textile, mariées à des apprêteurs, des gareurs, des tisseurs, des blanchisseurs, des teinturiers… Tous des ouvriers du textile.

C’est à l’aube de ma quarantaine que j’ai découvert tout ça. Jusque-là, pour moi, le textile, ça restait très vague. Des mots entendus dans l’enfance, sans trop savoir ce qu’ils signifiaient : la mousseline, les panneaux en 240, la broderie Conelly, l’organza, les œillets, le jacquard, le voilage, les nouettes, la pointeuse, les navettes… Et puis après, il y a eu un autre mot que j’ai beaucoup entendu à l’adolescence : licenciement. Et ce mot-là a enfoui, à grands coups de recommandés, tout ce vocabulaire et le sacro-saint « Textile ».