Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Ginkgo éditeur

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

Une jeune épouse qui refuse de se plier aux règles de sa nouvelle zadrouga — ces communautés familiales élargies de Serbie, un soldat qui revient de la guerre contre les Turcs et qui est accueilli par son père, une jeune fille qui part faire des études dans la capitale et fait la fierté de son village, un père qui sombre dans la spirale du jeu au désespoir de sa famille, telles sont ces « scènes de la vie serbe » auxquelles l’auteur nous invite à assister à travers ces nouvelles. Trois d’entre elles avaient été traduites, véritables trésors littéraires, dans des revues francophones à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, faisant connaître aux lecteurs occidentaux ce pays encore depuis peu libéré de l’Empire ottoman, et sont présentées ici dans ces traductions révisées accompagnées de deux nouvelles traductions.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 186

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

LAZA LAZAREVIĆ

Лаза К. Лазаревић

1851-1891

AU PUITS

SCÈNES DE LA VIE SERBE

Nouvelles

Traduction nouvelles et révisées par Alain Cappon

Petite Bibliothèque Slave

Collection dirigée par Xavier Mottez

© Alain Cappon, 2020

© Ginkgo éditeur, 2020

Ginkgo éditeur

33, boulevard Arago

75013 Paris

www.ginkgo-editeur.fr

ISBN : 978 2 84679 457 2

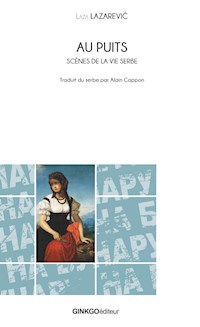

Couverture : Ljubomir ALEKSANDROVIĆ, La Vendangeuse (1878).

AU PUITS

На бунару{1}

Le vent soufflait. Sur les sillons des champs flottaient, comme de blancs fantômes, d’immenses flocons de brouillard ; ils se traînaient du côté où les poussait le vent et, en de tout petits cristaux blancs, s’attachaient à votre barbe et à vos moustaches et au poil du cheval. C’est bien comme je le dis : si ce ne sont pas des mouches, c’est du givre. Les pieds vous gèlent, vos yeux pleurent. Déjà même la rakia ne parvient plus à échauffer le cœur, et vous vous retournez avec impatience pour apercevoir enfin un toit et un hôte hospitalier.

Quant à moi, ma foi, je sais où aller. Je vais chez Matia Djénaditch.

Voilà sa maison. Elle se reconnaît au prunier planté devant, et auquel on voit, jour et nuit, pendue une tchoutoura{2} de rakia distillée deux fois. « En goûte qui passe ! » comme aime à le dire Matia. Et quiconque entre chez lui est reçu à bras ouverts.

Mais je préfère ne pas raconter, il faut voir, vous dis-je. Quelle maison que cette ancienne zadrouga{3}, toute une armée ! Allez-y seulement un soir. Si l’on attend votre visite, une des brus ira à votre rencontre jusque sur la route, un flambeau à la main. Une autre vous attendra dans la prunelaie, la troisième sera devant la maison, la quatrième chassera les chiens, la cinquième s’occupera à la cuisine, la sixième dans la chambre où l’on vous conduira. Un vrai cortège nuptial ! Et chez eux tout est gaîté, modestie, contentement. Que Dieu vous garde d’une querelle avec un des leurs, car ils comptent six soldats ayant fait leur service et un septième en ce moment sous les drapeaux, à Belgrade.

Ils n’ont pas besoin de la moba{4} ; à quoi bon, avec tant de bras disponibles ? Ils ont trois charrues qui travaillent sans répit et quand les marchands font leur tournée pour acheter les cochons, la ceinture de Matia prend de belles dimensions.

Je connaissais leur Arsène quand il était encore garçon. Il tirait de sa ceinture ses dvoïnitsés et flûtait toute la sainte journée près de la maison de Bourmazovitch. C’est que Bourmazovitch a une fille et une fameuse ! Si vous passiez à cheval devant elle, comme on dit chez nous, et qu’elle vous jetât un seul regard, la tête vous tournerait que vous tiendriez à peine en selle.

Mais Arsène s’était habitué à ces yeux-là et ne les craignait plus. Il se hissait sur une planche de la clôture, s’appuyait du coude sur une autre, et, le visage dans le creux de sa main, il faisait la causette avec la jeune fille.

— J’ai vraiment peur, disait-il, d’en parler à ton père ; et, quant au grand-père, pour rien au monde je n’oserais lui en souffler mot, quand même on viendrait me dire que je ne t’épouserai jamais.

Anoka ne rougit pas autant qu’il eût fallu. De dessous ses paupières, elle lui jeta un regard malin, fit un mouvement de côté et, dissimulant sa colère, lui répondit :

— C’est bien, ne parle pas. J’épouserai Filip Maritchitch.

— Qui ça ? Crois-tu que je te donnerai un jour à un autre ? Je ne lui laisserais pas un lambeau de chair sur les os, à celui qui oserait seulement te toucher du bout du doigt.

Anoka, en enfant gâtée, frappa la terre du pied, se redressa de toute sa hauteur, releva la tête et, les yeux à demi-clos :

— Tiens ! lui dit-elle. Alors je devrais filer des cheveux gris ! Tu es bon, toi !

Mais Arsène ne l’entendait plus. Il l’embrassa sous le menton, lui saisit la main et l’attira à lui, vers la clôture. Elle se défendit bien un peu, mais se rapprocha de plus en plus ; un feu mystérieux l’embrasa quand elle sentit sa taille serrée par une main d’homme.

Elle eût été bonne fille si seulement Bourmazovitch ne l’avait pas tant gâtée. Mais comment aurait-il fait autrement ? Le choléra lui avait emporté tellement d’enfants qu’il avait gardé Anoka comme on préserve une goutte d’eau dans le creux de la main. Il ne faut pas gâter un enfant ni céder à tous ses caprices, quand même ce serait le seul enfant du monde entier. Non, certes pas !

Ce soir-là, Arsène rentra tout songeur. Contrairement à son habitude, il pénétra d’abord dans le cellier, et, à l’aide d’une pipette, tira d’un tonneau et absorba une large rasade ; et pourtant, il n’était pas buveur. Puis il s’assit sur une souche et resta tout seul dans l’obscurité à regarder l’animation de la cour. Par la porte ouverte de la cuisine le feu flamboyait et léchait d’une flamme rouge la marmite et la crémaillère qui la suspendait. Arsène lui-même commençait à avoir chaud et s’étonnait que la chaleur de cette flamme, là-bas, dans la cuisine, vînt jusqu’à lui. Devant le feu dans la cour passaient de temps à autre les ombres noires d’hommes et de chiens. On entendait le piétinement des chevaux dans l’écurie ; devant le hangar, on dételait les bœufs avec lesquels Nénad venait de rentrer de la ville. Puis c’était une poule qui tombait du mûrier servant de perchoir et, battant de l’aile, retournait se nicher près de ses compagnes. Parfois des mots sonnaient clairement dans le silence du soir. Une souris s’était déjà aventurée à ronger la souche sur laquelle Arsène était assis.

La tête commença à lui tourner. Il entendit d’abord comment le cœur lui battait au-dessous du sein gauche : il en fut comme effrayé. Puis, tout d’un coup, il partit d’un éclat de rire de dément, sans rime ni raison. Puis il se mit à pleurer sans plus de raison ! Au milieu de ses rires et de ses larmes lui apparut une image floue : Anoka lui étreignait si étrangement le cœur qu’il crut devoir en mourir à la seconde. Il s’appuya sur le tonneau de rakia, dans lequel il avait puisé un instant auparavant, et s’imagina entrer en agonie, mais d’une agonie si douce qu’il crut qu’Anoka l’embrassait et que le fougueux cheval d’Ostoïtch l’emportait au loin. Ainsi en va-t-il de quiconque s’enivre pour la première fois.

À peine venait-il de s’endormir que Vélinka, un flambeau à la main, entra dans la grange pour y prendre quelque chose. Elle sursauta en voyant Arsène sur la souche, près du tonneau, la pipette à la main. Elle s’approcha craintivement et lui toucha l’épaule :

— Mon trésor{5} !

Arsène ouvrit des yeux injectés de sang.

— Tu es ivre, gai luron !

Ces mots lui firent comprendre son état. Il dit presque gaiement :

— Ivre, oui !

— Et pourquoi cela, heureux homme ?

— C’est que je veux tuer Filip Maritchitch !

Il brandit la pipette au-dessus de la tête, la jeta par terre où elle se brisa, et se mit à rire. Vélinka rit aussi.

— Et pourquoi, mon trésor ? Qu’est-ce qu’il t’a fait, ce Filip ?

— Il veut épouser Anoka.

— Eh bien ? Qu’il l’épouse !

— Mais je ne le permets pas.

Il fit un petit mouvement en avant et voulut se lever, mais ses épaules étaient en si agréable contact avec le tonneau qu’il retomba, malgré lui, dans sa première position.

Vélinka se tordit de rire.

— Et pourquoi, mon trésor ? Est-ce que toi, tu veux l’épouser ?

— Mais naturellement.

À peine eut-il dit cela qu’il se sentit gêné. Se tournant vers le baril, il se mit à pleurer et à dire à travers ses larmes :

— Eh bien, oui ! Mon frère s’est bien marié, lui. Je veux me marier aussi, moi... oui, oui !

Il voulut confirmer sa résolution par un coup de poing sur son genou, mais sa main, sans demander la permission, s’abattit sur la souche. Pour la punir, il la porta à sa bouche et la mordit.

Vélinka riait de plus en plus fort.

— Pauvre enfant… Mais tu l’épouseras, mon trésor, ne t’inquiète pas ! J’en parlerai ce soir au père qui le dira à grand-mère, et grand-mère aura bientôt arrangé la chose avec grand-père, et comme il faut. Allons, que je t’emmène coucher, que grand-père ne te voie pas dans un pareil état, pauvre malheureux ! Viens dormir et ne t’inquiète pas : nous te trouverons une fiancée... et même Anoka, si tu veux.

— Pardieu que je le veux !

Et la jeune femme conduisit son beau-frère ivre à travers l’obscurité jusqu’à sa chambrette en sous-sol. Elle l’enveloppa dans une couverture et s’en alla à la cuisine conter à ses belles-sœurs ce qui s’était passé.

Mais la nouvelle ne fit plaisir à aucune. Elles rirent, certes, mais pas de bon cœur.

— Anoka n’est pas faite pour notre maison !

— C’est une coquette !

— La coquetterie… passe encore ! Mais elle est gâtée, que Dieu nous en préserve !

— Elle sèmerait la discorde entre nous !

Matia Djénaditch est un homme bien vieux. On voit sur son front la cicatrice d’une blessure qu’il a reçue dans le retranchement de Haïdouk-Veljko{6}. Non seulement sa famille, mais aussi tout le village l’appelle diédo (grand-père). Il a perdu sa femme depuis longtemps, à l’époque où on fuyait les Turcs. Son frère aîné lui a laissé une belle-sœur qui partage avec lui l’autorité patriarcale, elle s’appelle Radoïka. À table, elle s’assied à la droite du grand-père et il ne se fait rien de quelque importance dans la maison sans qu’elle donne son avis ou que le grand-père lui demande au moins conseil. Elle comprend très bien sa position et n’en abuse pas. Le grand-père lui demande par exemple :

— Que penses-tu, belle-sœur, du bois de Maritchitch ? Allons-nous le louer ?

— Comme tu voudras, frère ; c’est à toi, l’homme, de décider.

Elle baise la main au grand-père, et tous les autres, hommes et femmes, ce qui n’est pourtant pas l’habitude dans notre village, lui baisent la main, à elle.

Outre Matia et Radoïka, le conseil de famille comprend encore un autre membre : c’est Blagoïé, le fils aîné du grand-père et le père d’Arsène. C’est à eux trois uniquement qu’on s’adresse pour tout ce qui regarde la maison ; tous les autres leur obéissent aveuglément. Si Matia est sorti pour payer les impôts, que Radoïka est partie pour l’église et que Blagoïé soigne le bétail, c’est alors dans la maison comme dans une école d’où le maître est absent. Tout le monde est d’accord, tout le monde est joyeux et aimable et c’est à qui profitera le mieux de l’occasion pour bien plaisanter et rire. Mais dès que l’un des trois apparaît, l’ordre, le sérieux et l’obéissance se rétablissent à la seconde ; et il leur arrive parfois de s’éloigner intentionnellement, pour que les enfants s’amusent et que les hommes fument à leur aise.

Le grand-père était... était... comment vous dire ? Vous le savez bien, un vieillard, c’est presque un enfant. Tantôt il explosait à la moindre vétille, criait, tonnait, tempêtait, ressentant même, ma foi, une envie de frapper ; tantôt il était d’une douceur de coton, ne demandait qu’à caresser les enfants et à leur donner à chacun dix kreutzers. Pour un rien, il fondait en larmes. Et disait, par exemple : « Voilà, je suis resté comme un arbre desséché sur la montagne ! » Puis il éclatait en sanglots.

Jeunesse — folie, vieillesse — faiblesse{7} !

Le lendemain de l'ivresse d’Arsène, Blagoïé, tout soucieux, vint voir Radoïka :

— Tante, notre Arsène, sauf le respect que je te dois, s’est épris de la fille de Bourmazovitch.

— Arsène ? Celui que nous avons proclamé garçon{8} cet été ?

— Celui-là même.

— De la fille de Bourmazovitch, dis-tu ?

— Oui.

— Anoka ?

— Anoka.

— Elle n’est pas faite pour notre maison.

— C’est ce que je dis, moi aussi. Mais lui, sauf le respect que je te dois, il est fou d’elle. Vélinka m’a raconté qu’il s’est mal conduit hier.

— Qu’est-ce qu’il a fait ?

— Ne va pas le dire au grand-père, je t’en prie !

— Dieu m’en garde !

— Voilà. Vélinka me dit qu’il s’est enivré et qu’il criait contre Filip Maritchitch, disant qu’il allait le tuer parce que... ce Filip, tu sais... lui aussi rôde par là-bas.

— Tiens, tiens !

La vieille femme devint pensive. Enfin, elle dit :

— Je vais en parler au grand-père pour voir ce qu’il en pense.

— Seulement, je t’en prie, pas un mot de ce qu’il a fait.

— Que Dieu t’accompagne !

Le grand-père, quand Radoïka lui eut tout raconté, se mit à réfléchir, à réfléchir. Puis il fronça les sourcils :

— Tu sais, belle-sœur, c’est toujours comme ça. J’ai entendu les anciens dire qu’il ne faut pas contrarier les enfants dans de pareilles affaires. Nous sommes déjà, grâce à Dieu, une grande maison. Nous sommes bien quatre-vingt, si je ne me trompe.

— Ma foi oui, et même plus.

— Oui, grâce à Dieu. Et si le bon Dieu le veut, Anoka sera à l'exemple de nos autres enfants.

— Espérons-le !

Quelques jours après, Anoka disait à une amie : « Je le savais bien ! Il faut que tout marche à ma volonté. Tu irais dans neuf villages et plus, avant de trouver une fille comme moi. » Puis elle tira de son corsage une petite boîte contenant un miroir et arrangea ses boucles de cheveux.

Le malheur voulut qu’entrée dans la maison des Djénaditch, elle demeura l’enfant gâtée qu’elle était chez son père.

Elle savait tout mieux que les autres !

Tout devait être comme elle le disait !

Elle ne voulait pas faire ce qu’on lui ordonnait. Elle disait : « Je n’ai jamais fait cela chez mon père. Pourquoi pétrir le pain pour toute une armée ? Un pain me suffit à moi et à mon Arsène. »

Aucune des femmes n’osait dire mot. Elles se plaignaient bien parfois à leurs maris, mais qui aurait osé porter l’affaire devant Radoïka et le grand-père ?

Longtemps les femmes la supportèrent, dissimulant leurs ennuis. Elles faisaient toute sa besogne et se pliaient à ses caprices. Il y avait quelque chose d’impératif, de tyrannique dans l’attitude d’Anoka, qui semblait commander l’obéissance. Peut-être était-ce aussi sa beauté qui en imposait tant aux autres femmes de la maison. Les belles-sœurs la critiquaient bien entre elles, mais elles prenaient sa cause et la défendaient devant les aînés et les étrangers. Et Dieu sait jusqu’à quel point serait allée leur patience silencieuse si Anoka, après moins de six mois de présence dans leur maison, n’avait pas eu des accès de colère dont la fréquence augmentait. Certaines choses qu’elle s’autorisait sont embarrassantes à raconter, par exemple la réponse qu’elle fit quand on l’appela pour planter des choux ou, encore, quand l’une de ses belles-sœurs la pria de lui garder son enfant. Et elle finit par exiger de se vêtir différemment, et avec plus d’élégance. Le pauvre Arsène eut beau lui expliquer que c’était le grand-père et Radoïka qui, pour tous, achetaient les habits, que lui n’oserait pas demander au grand-père d’acheter pour elle seule un nouveau corsage brodé d’argent, elle lui répondit qu’elle n’était pas mariée avec le grand-père, qu’elle irait demander à son père à elle de lui en acheter un puisque son loqueteux d’homme n’osait même pas emprunter une aiguille pour sa femme sans en demander la permission au vieux ! Arsène était au supplice. Si seulement elle ne l’avait pas fixé avec de tels yeux, il lui aurait fait entendre raison. Il lui arrivait de porter la main à sa ceinture, de saisir sa pipe, ou d’empoigner un bâton pour la battre ; mais sitôt qu’elle le regardait en face et relevait la tête, il se redressait comme devant un évêque.

Et de plus en plus elle laissait éclater sa colère et boudait les autres. Elle laissait les chiens pénétrer dans la cuisine et dévorer toute la viande des chaudrons. Elle ne veillait pas à bien refermer le robinet du tonneau. Elle laissait brûler le pain si bien qu’il fallait jeter l’ensemble de la fournée aux cochons. Elle revêtait en semaine ses habits du dimanche. Quant aux enfants, elle ne s’en souciait pas le moins du monde ; ce fut à cause d’elle qu’un enfant de Iovanka tomba dans le four à chaux. Il n’était pas une seule de ses belles-sœurs à qui elle ne donnât un sobriquet. Elle appelait Radoïka « la sorcière » et le grand-père « la peste ». C’était chaque jour une nouvelle lubie, une nouvelle insolence ; et, au moindre reproche, elle menaçait de suite de retourner chez son père.

Les femmes ne pouvaient plus la supporter. Un jour où, plutôt que de mettre de l’ordre dans la maison, elle était partie à la foire, celles-ci se réunirent en secret.

— Mes amies, je ne sais quel péché nous avons commis pour endurer ces souffrances...

— Ma foi, moi non plus.

— C’est une vraie calamité !

— Dieu seul peut nous venir en aide.

— Cela ne peut pas durer comme cela. Non, certes !

— Parlons-en à la tante, elle le dira au grand-père.

— Alors, dis-le, toi, Séléna !

— Et pourquoi moi ?

— N’a-t-elle pas dit que tu lui avais volé son bracelet ?

— Mais elle t’a bien dit, à toi, que ton mari était un sauvage !

— Et à Miriana qu’elle avait pris mari parce qu’elle mourait de faim.

— Et à Vélinka qu’elle a mis au monde un bâtard.

Et malgré tout, les jeunes femmes n’auraient probablement pas eu le courage de parler de cela à Radoïka, si cette dernière n’avait pas tout vu et entendu depuis longtemps déjà, et si Arsène lui-même n’était pas allé se plaindre au grand-père, le lendemain du jour où Anoka avait déchiré son corsage tout neuf, en passant près du bûcher.

Arsène était un homme paisible. Dès l’enfance, il avait appris à obéir, et rien de plus. Il n’aurait même pas su vendre du bois, si on ne lui avait pas dit, à la maison, ce qu’il fallait demander, et à quel prix il pouvait consentir.

Le grand-père, quand Arsène alla le trouver, était seul dans sa chambre. Comme il ne pouvait faire autre chose, il écossait des haricots.

Arsène enleva son bonnet et s’avança pour lui baiser la main.

Le visage du vieillard s’assombrit. Il ne leva pas la tête, ne tendit pas la main à son petit-fils, et lui dit seulement d’un ton sec :

— Bonjour.

— Grand-père, je t’en prie, je... cela ne sert à rien... ce serait nous déshonorer !

Le grand-père le regarda, les sourcils froncés.

— Je... continua Arsène, ça ne sert à rien... ne te fâche pas !

Le grand-père se redressa, écarta furieusement de lui le sac de haricots. De sa bouche édentée sortirent ces mots irrités :

— Je sais tout. Quel homme es-tu donc ?! C’est toi qui as déniché cette... cette...

Il marqua un court silence.

— … cette... une... Tu veux donc vider ma maison de tout son monde ?

Le pauvre Arsène se pétrifia en voyant que le grand-père savait tout. Sa voix se fit plus faible.

— Grand-père, je t’en prie, je ne sais pas quoi faire ! Pardonne-moi !

Il voulut lui baiser la main. Le grand-père retira sa main.

— Va-t’en, ne viens pas me souiller la main ! Tu n’es pas un homme.

Arsène tourna la tête vers le mur et, se cachant les yeux avec la manche de sa veste :

— Fais de moi et d’elle, dit-il, ce que tu voudras ! Tue-moi, et elle, chasse-la ! Que Dieu te pardonne ! Seulement ne me repousse pas, je t’en supplie par le Dieu vivant !

À ces mots, la barbe du grand-père eut comme un frisson. Le vieillard voulut dissimuler son émotion. Il se redressa avec orgueil et leva la tête vers le plafond en l’inclinant un peu sur l’épaule.

— Écoute, mon enfant, c’est toi qui l’as choisie. T’ai-je dit : « Épouse-la » ou « Ne l’épouse pas » ?

— Non, Seigneur non ! Le seul responsable, c’est moi.

La barbe du grand-père eut un nouveau frisson. Il se raidit de plus belle pour se donner l’air important :

— Et c’est à moi, maintenant, de réparer tes fautes ?!

— À Dieu, et à toi !

— Mais je ne sais comment m’y prendre.

Si Radoïka avait été là, elle aurait décelé dans les yeux froncés du grand-père une confiance en soi enfantine et toute en ruse.

— Fais comme Dieu t’inspirera ! dit Arsène.

— Et... toi... elle... comment dirai-je... tu la trouves vraiment insupportable ?

Arsène se troubla... Il aurait voulu ne pas répondre ; mais le grand-père le fixait avec insistance, les yeux dans les yeux.

— Elle est querelleuse.

— Je sais, je sais ! Mais je te demande : Tiens-tu à elle ?

Nouveau silence d’Arsène. Il aurait bien voulu se dérober, mais le grand-père le regardait dans le blanc des yeux, bouche cousue.

— Sans doute, dit Arsène, Bourmazovitch l’a trop gâtée. Tu sais, il n’avait qu’elle !

Le grand-père simula un geste d’impatience :

— Veux-tu répondre à ce que je te demande ? Je te demande : Dis-moi, aimes-tu Anoka ? Voilà ce que je veux savoir.

Arsène baissa la tête, plongea le nez dans le creux de sa main, secoua les épaules de droite et de gauche et, tout honteux, étira sa réponse :

— Je… Je… je… ne sais pas.

— Mais il faut que tu le saches car j’en jugerai pour qu’ensuite tu n’aies pas à te lamenter, à te plaindre et de ceci ou de cela !

— Moi ? Jamais !

— Bien ! Maintenant, va-t'en que je réfléchisse.

Quiconque sait regarder aurait tout de suite compris que le grand-père avait déjà pris sa décision et qu’il était fort satisfait de son projet.

Les hommes étaient attablés, chacun d’après son rang d’âge, comme à l’ordinaire. À l’exception de Radoïka, pas une seule femme. Elles mangeaient à part, et seules deux ou trois servaient les hommes.

Ce soir-là était justement le tour d’Anoka.

Pendant que ses deux compagnes apportaient, enlevaient les plats et versaient à boire, elle s’était adossée à la porte et se grattait le nez.

Le grand-père ne la regarda même pas. Tout le monde se taisait. Le cœur de Radoïka battait fort, bien fort. Anoka ne se doutait de rien !

Le souper fini, les hommes se signèrent et attendirent que le grand-père se levât pour se retirer eux aussi.

Le vieillard repoussa son morceau de pain, sa cuiller et sa fourchette, et remit son couteau dans la gaine. Il s’appuya des coudes sur la table, regarda tout autour de lui et arrêta son regard sur Anoka.

Celle-ci eut un frisson. Elle laissa tomber ses mains, se redressa et voulut sortir.

— Toi, ma fille, tu attends ! tonna le grand-père d’une voix inhabituellement forte.

Tous sursautèrent. Il poursuivit sur le même ton :

— Toi, mon enfant... c’est à toi que je parle ! Tu ne te sens pas bien du tout dans ma maison, ni auprèsdes miens !

Qui a jamais vu une femme répondre ? Anoka elle-même garda le silence, mais elle se serra la cuisse et se planta les ongles dans la chair.

Le grand-père, le visage toujours calme et sur le même ton, continua :