21,99 €

Mehr erfahren.

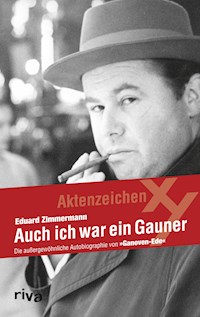

- Herausgeber: Riva

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ganoven-Ede – unter diesem Namen kennt man Eduard Zimmermann. Als TV-Fahnder hat er sich in den Dienst der Verbrechensbekämpfung gestellt und Fernsehgeschichte geschrieben. Doch was kaum einer weiß: Es gibt auch eine andere Seite des Eduard Zimmermann: der Schwarzmarkthändler, der Heimzögling, der illegale Grenzflüchtling, der politische Häftling in Bautzen. Doch nicht aus einer kriminellen Energie heraus hat sich Zimmermann auf die Schattenseite des Lebens begeben. Diese Stationen seines Lebens waren vielmehr eine Konsequenz aus unglücklichen Umständen, gepaart mit jugendlicher Unbekümmertheit und Abenteuerlust. In seinem Buch fügt Eduard Zimmermann die beiden Seiten seines Lebens zusammen. Er nimmt den Leser mit auf eine Reise in seine Kindheit und Jugend – eine Zeit der Entbehrungen und des Überlebenskampfes in einem schwierigen privaten Umfeld. Zimmermann schlägt sich mit legalen und illegalen Mitteln durchs Leben. Doch er bewahrt sich seine ehrliche Grundeinstellung und erfährt Unterstützung von Menschen, die ihm wohlgesonnen sind. Schließlich gelingt ihm der Weg in die bürgerliche Gesellschaft. Zimmermann geht zum Fernsehen und ruft für das ZDF zwei Sendungen ins Leben, mit denen er der breiten Öffentlichkeit bekannt wird - eben als Ganoven-Ede.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 349

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.

Alle Fotos und Abbildungen sind, falls nicht anders verzeichnet, aus dem Privatarchiv von Eduard Zimmermann.Für Fragen und Anregungen:[email protected]. Auflage 2012 © 2005 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH Nymphenburger Straße 86 D-80636 München Tel.: 089 651285-0 Fax: 089 652096 Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.Redaktion: Dr. Renate Oettinger Umschlaggestaltung und Satz: Stephanie Villiger Druck: Books on Demand GmbH, Norderstedt Printed in GermanyISBN Print 978-3-86883-240-2 ISBN E-Book (PDF) 978-3-86413-223-0

Weitere Infos zum Thema finden Sie unterwww.rivaverlag.dewww.facebook.com/rivaverlag.dewww.twitter.com/rivaverlag

Für meine Frau

Vorwort

Ganoven-Edes Geheimnis

Wenn man als Leser zu einem biographischen Buch greift, besitzt man in aller Regel einiges Grundwissen über die beschriebene Person. Aber man möchte natürlich auch gerne etwas mehr wissen, und in dieser Hinsicht wird man als neugieriger Leser dann oft enttäuscht.

Wenn Sie das vorliegende Buch lesen, bleibt Ihnen eine solche Enttäuschung erspart. Sie erfahren viele bis heute unbekannte Fakten aus einer unglaublich bunten Lebensgeschichte.

Geboren beinahe auf einem Friedhof bei minus 33 Grad Celsius. Das hätte um ein Haar den frühen Tod bedeutet.

Im späteren Leben konnten Sie mich unter anderem in der ZDF-Fahndungssendung »Aktenzeichen: XY … ungelöst« 30 Jahre lang als erfolgreichen Gangsterjäger begleiten.

Unbekannt blieb dabei bis zum Erscheinen dieses Buches die Tatsache, dass ich in den ersten Nachkriegsjahren mein Leben auch als professioneller Dieb und Schwarzmarkthändler bestritten habe. Und als routinierter blinder Passagier hatte ich auf mehreren Schiffen diverse illegale Auswanderungsversuche unternommen. Unter falschem Namen und mit gefälschten Papieren lebte ich schließlich geraume Zeit als Straßenbauingenieur in Schweden.

Auf einer Reise nach Ostdeutschland geriet ich in die Fänge des Sowjetischen Geheimdienstes, was mir eine Verurteilung wegen angeblicher Spionage zu 25 Jahren Arbeitslager (Bautzen) einbrachte. Nach viereinhalb Jahren kam ich aus Anlass einer Viermächtekonferenz vorzeitig wieder frei.

Zu meinem 75. Geburtstag habe ich zu fortgeschrittener Stunde etwas leichtfertig »aus dem Nähkästchen geplaudert«. Die Folge: Mehrere Freunde bedrängten mich, dieses ungewöhnliche Leben aufzuschreiben. »Eine deutsche Geschichte«, meinte einer bedeutungsschwer. »In vielfacher Hinsicht lehrreich.«

Der Zuspruch kam auch von Kollegen, die vor 30 Jahren erbitterte Gegner von »XY« und Eduard Zimmermann waren. Aber, wie das Leben so spielt, viele dieser Gegner waren inzwischen Freunde geworden. Und ihr Rat, mein Leben aufzuschreiben, hatte für mich besonderes Gewicht erlangt.

Das Buch dürfte eine Mischung aus lehrreicher Entwicklung und rückhaltlosem Bekenntnis geworden sein. Streckenweise könnte es beim Leser auch den Charakter einer Geschichtsstunde annehmen – über die Wirrnisse und gesellschaftlichen Skurrilitäten zwischen den beiden Weltkriegen und den Jahren danach.

Last but not least ist dieses Buch so etwas wie die dankbare Würdigung eines Mannes, der – ohne es zu wissen – verhindert hat, dass aus dem Jugendlichen Eduard Zimmermann ein Top-Krimineller geworden ist. Ich war auf dem besten Weg dazu. Und die Aussicht auf eine der besseren Positionen in der Hierarchie krimineller Strukturen war praktisch programmiert.

Rolf Harmsen (Name geändert) – in den Nachkriegsjahren Heimleiter einer Erziehungsanstalt in Hamburg – ist es zu verdanken, dass mein Marsch in die Kriminalität gestoppt wurde.

Trotzdem hat mir das Schicksal später den Spitznamen »Ganoven-Ede« zugeteilt. Das war aber bereits mit »ehrlicher Arbeit« verdient und von den Leuten überhaupt nicht böse, sondern eher liebevoll gemeint.

Als ich Rolf Harmsen kennen lernte, hatte ich schon einige Erfahrungen mit illegalen Aktivitäten.

In nicht allen Fällen befand ich mich dabei auf der Seite der Täter. Auch die Rolle des Opfers war mir bereits vertraut. Denn schon von der ersten Stunde meines Lebens an klebte – ohne mein Zutun – etwas Illegales an mir.

Meine Geburt war eigentlich verboten. Meine Mutter: 17 Jahre alt, ledig. Das durfte im Prinzip nicht sein. Noch zumal im katholischen Bayern.

Ein uneheliches Kind war damals, 1929, noch ein schwerer Makel, unter dem die meist sehr jungen Mütter, die betroffenen Familien und, nicht zuletzt, auch die »in der Schande geborenen« Kinder sehr zu leiden hatten.

Als unerwünschte Geschöpfe büßten sie in aller Regel für die »Sünden« ihrer Eltern und waren darüber hinaus auf dem Spielplatz und in der Schule dem beißenden Spott der »legalen« Kinder ausgesetzt.

Da man die Bälger nicht einfach abschaffen konnte, aber auch nicht legalisieren wollte, hatten die Väter der Amtssprache eine feinsinnige Kategorie zwischen »legal« und »illegal« erfunden. Fortan war dann von »illegitimen« Töchtern und Söhnen die Rede.

Hinweis:

Es liegt auf der Hand, dass mir die Namen vieler Menschen entfallen sind, die meine Wege im Laufe von Jahrzehnten gekreuzt haben. Aber Handlungen und Gespräche, die ich mit diesen Menschen geführt habe, sind bis heute sehr viel weitergehend in meinem Kopf gespeichert. Und viele Zeitgenossen, deren Namen ich zwar noch weiß, haben aber ein Anrecht darauf, ihre Anonymität zu wahren. Aus diesem Grund habe ich die Namen mehrerer Personen neutralisierend geändert und jeweils beim erstmaligen Auftauchen entsprechend gekennzeichnet.

Kapitel 1 »Illegitime« Geburt – aber glückliche Kinderjahre in Ottobrunn

Winter 1929 – Eiszeit in Deutschland

Mitteleuropa wird Anfang Februar 1929 von einer nie dagewesenen Kältewelle heimgesucht: In Berlin, München und Wien werden bis zu minus 35 Grad Celsius gemessen. Der Bodensee und große Teile der Ostsee sind zugefroren – genauso wie viele Wasserleitungen in den Häusern. Geplatzte Rohre und vollgelaufene Keller überall, wohin man schaut.

Auch in der neu gebauten Arbeitersiedlung direkt neben dem Münchner Nordfriedhof. Etwa 750 so genannte Kleinwohnungen mit je 60 Quadratmetern Wohnfläche sind gebaut worden, um die Wohnungsnot zu lindern. Finanziell unterstützt wurden diese Vorhaben von einer Reihe bekannter Münchner Großbetriebe, beispielsweise der Brauerei Löwenbräu, der Lokomotiv-Fabrik Maffei und den Bayerischen Flugzeugwerken. Arbeiter und Angestellte dieser Firmen wurden bevorzugt in diese Siedlungen aufgenommen. Unter dem romantischen Namen »Alte Heide« wird das Bauprojekt bald populär.

Aber die Zeiten sind nicht so romantisch wie der Name der Häusergruppe: Das Land leidet unter den Reparationszahlungen und anderen Folgen des Krieges. Die Inflation hat das Geld aufgefressen. Und die meisten Menschen leiden bittere Not.

Auch die »Gemeinnützige Baugesellschaft Alte Heide« bekommt während der fast zehnjährigen Bauphase große finanzielle Probleme: Sie muss beim Bau der Häuser an allen Ecken und Enden sparen und gelegentlich sogar minderwertiges Material verwenden. Als dann die sibirische Kälte kommt, sind die Frostschäden beträchtlich – und wohl auch unvermeidlich.

Die Großeltern

In der Parterrewohnung des Anwesens der Fröttmaninger Straße 8c wohnt der Bäckergeselle Georg Zimmermann mit seiner Frau und der fast erwachsenen Tochter Betty. Das Ehepaar ist vor ein paar Jahren aus dem oberbayerischen Umland, aus der Gegend von Bad Tölz, nach München gezogen, weil dort, in der Großstadt, für die Frau und die heranwachsende Tochter die Berufsaussichten besser sind.

Initiator und sozusagen Steuermann dieses Umzuges ist die Mutter, Babett Zimmermann. Sie hat das Sagen in der Familie – und das hat durchaus auch eine positive Seite, denn damit bringt sie sich und »ihre Leut‘« auch voran. Sie achtet darauf, dass sich der Bierkonsum ihres Mannes in Grenzen hält und das Mädel seine Hausaufgaben für die Schule macht. Sie hat es auch geschafft, dass die Familie in der »Alten Heide« eine Wohnung bekommt, obwohl ihr Mann nicht bei einer der Sponsorfirmen arbeitet, sondern in einer kleinen Bäckerei. Sie ging einfach, ganz ohne Scheu, in das Verwaltungsgebäude einer der Firmen, fragte sich mit Nachdruck zu einem der Chefs durch und redete mit ihrer sprichwörtlichen Überzeugungskraft auf ihn ein. Der Mann war beeindruckt. Nach dem dritten Besuch hatte Babett Zimmermann ihre Zusage.

Nach dem Einzug in der Fröttmaninger Straße dauert es nicht lange, bis meine Großmutter die nächste Kostprobe ihrer kreativen Schaffenskraft abliefert: In aller Stille pachtet sie, direkt gegenüber dem Eingang zum Nordfriedhof, einen Kiosk. Dort verkauft sie, flankiert von Sarggeschäften, Kranzbindereien und Steinmetzen, warmen Leberkäs, Brezen, Getränke und allerlei Süßigkeiten. Die Familie hat nun zwei »Verdiener«, so wie die tüchtige Babett es sich schon »draußen«, in Bad Tölz, immer vorgestellt hat. In der »Alten Heide« stecken die Nachbarinnen bald die Köpfe zusammen, wenn sie morgens die Siedlung in Richtung Kiosk verlässt. Die Blicke folgen ihr mit Respekt – aber auch mit ein klein wenig Neid. Babett lernt aber, damit zu leben.

Solche Probleme hat ihr Mann Georg nicht. Er ist, was man eine durch und durch ausgeglichene Persönlichkeit nennt: geschätzt und beliebt bei Vorgesetzten, Kollegen und Nachbarn gleichermaßen. Wenn Betty mit den etwas strengeren Erziehungsprinzipien ihrer Mutter gelegentlich Probleme hat, kann sie sich immer darauf verlassen, dass der Vater sie unterstützt. Er ist in allen Lebenslagen ein überaus großzügiger Vertreter bajuwarischer Liberalität. Seit er sich an die für einen Bäcker berufsbedingte Pflicht des unmenschlich frühen Aufstehens gewöhnt hat, ist er frei von weiteren Problemen. Er kommt gegen drei Uhr am Nachmittag von der Arbeit nach Hause, holt sich das vorbereitete Essen aus dem Wärmeofen und genehmigt sich dazu die erste »Halbe«. Besorgt wird das Bier möglichst unauffällig von der Tochter, die sich auf diese Weise für die Unterstützung gegen die strenge Mutter revanchiert. Nach dem Essen stopft sich Georg dann eine seiner langstieligen Porzellanpfeifen und vergräbt sich für den Rest des Nachmittags hinter den «Münchner Neuesten Nachrichten«.

Trotz der überwiegend schlechten Wirtschaftsnachrichten, die in der Zeitung stehen: Der »Zimmermann Schorschl«, wie er allgemein gerufen wird, ist mit seinem Leben zufrieden. Es stört ihn auch nicht, wenn ein paar junge Revoluzzer, die es in der »Alten Heide« natürlich auch gibt, verächtlich von einer spießigen Kleinbürger-Idylle sprechen. Für ihn ist es wichtig, dass das Mädel die Schule passabel beendet und in einem guten Restaurant eine Lehrstelle gefunden hat. Besorgt hat den Ausbildungsplatz natürlich seine Frau: Wochenlang ist sie in der Stadt von Gasthaus zu Gasthaus marschiert, allein oder mit Betty im Schlepptau, bis sie zu guter Letzt Erfolg hatte.

»Eine Katastrophe«

So ist für das weitere Wohlergehen der Familie Zimmermann in der »Alten Heide« eigentlich alles zum Besten gerichtet. Bis dann, in Bettys zweitem Lehrjahr, zunächst mit schleichender Übelkeit, dann aber mit brutaler Gewissheit die »Katastrophe« hereinbricht: Das 17-jährige Mädel ist schwanger.

Schlagartig ist die Harmonie in der bislang aufstrebenden Familie zerstört. Die Mutter empfindet die Tatsache eines unehelichen Kindes nicht nur als Schmach und Schande, sondern als eine Art Verrat an ihren Moral- und Erziehungsprinzipien. Von einem Tag auf den anderen findet sie für die Tochter kein gutes Wort mehr. Betty versinkt in einer Lawine von Vorwürfen, ohne die geringste Kraft zur Gegenwehr zu haben. Es ist mit Händen zu greifen: Die Familie zerbricht.

Der Vater versucht ab und zu, vorsichtig zu schlichten. Er findet auch tröstende Worte für seine Tochter in ihrer Not. »Irgendwie werden wir da schon durchkommen«, meint er zwischen zwei tiefen Zügen aus der langen Pfeife. Seiner Frau gefallen solche Worte natürlich nicht. Sie sieht in ihnen die Rechtfertigung für sündhaftes und schändliches Verhalten. Babett ist von ihrem Mann nicht nur enttäuscht, sie ist tief verletzt. Ihr Mann erkennt das wohl nicht rechtzeitig, denn sonst hätte er, mit seinem Bedürfnis nach Harmonie, sicher deutlicher »beigedreht« und einen Ausgleich gesucht. So aber nimmt das Verhängnis seinen Lauf:

In der nächsten Zeit kommt Babett öfters nicht nach Hause. Georgs Fragen, was das zu bedeuten habe, beantwortet sie nicht. Einige Wochen später erscheint sie überraschend mit einem Möbelwagen in der Fröttmaninger Straße, lässt den größten Teil der Wohnungseinrichtung aufladen und verschwindet. Zum Abschied stellt sie ein junges Paar vor, an das sie als Hauptmieterin ihren Wohnungsanteil untervermietet hat. Zurück bleiben der nun doch fassungslose Zimmermann Schorschl und seine entsetzte, hochschwangere Tochter. Sie verfügen über ein Zimmer, zwei Betten, einen Tisch, zwei Stühle und einen Waschtisch.

Nur langsam begreifen sie, was geschehen ist: Die Mutter hat sich einfach abgesetzt. Sie kann und will wohl auch die »Schande « nicht mehr ertragen: die hämischen Nachfragen der Nachbarinnen nach dem gesundheitlichen Wohlbefinden der Tochter und die geheuchelte Empörung über die skrupellosen Söhne wohlhabender Eltern, die unerfahrene, junge Mädchen verführen – und dann sitzen lassen.

In aller Stille verkauft sie den Kiosk am Nordfriedhof und erwirbt als Ausgleich ein kleines Tabakgeschäft – in Trostberg, 80 Kilometer von München entfernt.

Der Kindsvater kneift

Vermutlich überkommen sie dann aber doch Zweifel, ob sie alles richtig gemacht hat. Denn während der Vorbereitungen für diesen Umzug versucht sie im Geheimen, die »Ehre« der Tochter doch noch zu retten. Sie späht den mutmaßlichen Vater des zu erwartenden Kindes aus und stößt dabei auf Karl Breitmayer (Name geändert), einen als »Windhund« nicht gerade gut beleumundeten Spross einer im Prinzip wohlangesehenen Münchner Patrizierfamilie. Vielleicht kann man ihn noch zum Altar führen, denkt die Mutter.

Eine Zeit lang war Karl Breitmayer so etwas wie eine Berühmtheit in München. Im Ersten Weltkrieg hatte er als wagemutiger Jagdflieger von sich reden gemacht. Im Gefolge des Versailler Vertrages und der Deutschland dabei auferlegten Abrüstung kamen Kriegshelden aber bald wieder aus der Mode. Und bei der Suche nach einem einträglichen Zivilberuf waren Soldaten meist nicht besonders erfolgreich. Diejenigen, die es sich leisten konnten, bevölkerten deshalb lieber Restaurants und Kaffeehäuser und diskutierten dort bessere Zeiten herbei.

Auch Karl Breitmayer gehört zu dieser frustrierten Nachkriegsgeneration. Sein Stammlokal ist der »Peterhof« am Marienplatz, mit attraktiver Aussicht auf das gegenüberliegende Rathaus. Der tägliche Weg dorthin ist nicht weit. Das Haus der Familie Breitmayer, ein großes Geschäftsgebäude, befindet sich nur ein paar hundert Meter entfernt.

Es zieht den ehemaligen Militärpiloten aber nicht nur wegen der interessanten, politischen Diskussionen mit seinen Freunden in den »Peterhof«. Sein Auge ist nämlich auf eines der »Biermädel « gefallen, das für die Bedienung der Gäste zu sorgen hat. Es ist 17 Jahre alt und heißt Betty Zimmermann. Vermutlich hat er leichtes Spiel mit dem unerfahrenen Mädchen, das naturgemäß zu dem berühmten »Herrn Stammgast« ehrfürchtig aufgeschaut haben dürfte.

Bettys Mutter versucht zu retten, was zu retten ist. Ohne großen Erfolg allerdings: Im Hause Breitmayer wird sie an der Eingangstür von einer arroganten Angestellten abgefertigt. Im »Peterhof« dringt sie immerhin bis zum Geschäftsführer vor. Der erklärt ihr allerdings, dass das Restaurant keinerlei Verantwortung oder gar Schuld am Unglück ihrer Tochter habe. Es sei allen Angestellten, insbesondere den Lehrlingen, verboten, mit Gästen private Beziehungen aufzunehmen. Das stehe im Ausbildungsvertrag, den sowohl die Tochter als auch die Eltern unterschrieben hätten. Durch Übertretung dieses Verbotes habe Fräulein Zimmermann im Übrigen Anlass zur fristlosen Kündigung gegeben.

So kommt es dann auch. Ab Dezember 1928 sitzt sie tagsüber allein in dem schlecht geheizten Zimmer und wartet auf den Vater. Sie zermartert sich den Kopf, was sie ihm alles sagen könnte. Doch als er dann am Nachmittag heimkommt, bringt sie kein Wort heraus. Ihm geht es nicht anders. Das »Unglück« hat die beiden Menschen, die sich bisher sehr nahe gestanden sind, im wahrsten Sinne des Wortes sprachlos gemacht. Der Vater, der von Haus aus ein sehr harmoniebedürftiger Mensch ist, hält zwar zu seiner Tochter, aber der Umstand, dass ihn seine Frau verlassen hat, verunsichert ihn zutiefst. Er wird durch den Konflikt innerlich zerrieben und scheut jede Parteinahme.

Beinahe auf dem Friedhof geboren

Im heraufkommenden neuen Jahr kommt dann die Jahrhundert-Kälte nach Europa. Mit Eis, Schnee und Temperaturen bis minus 35 Grad bestimmt sie für mehrere Wochen das Leben in Deutschland.

Der 4. Februar ist ein Montag. In der Fröttmaninger Straße ist das Wasser in der Waschschüssel seit mehreren Tagen eingefroren. Der einzige Wasserhahn in der Küche muss wegen einer geplatzten Leitung abgesperrt werden. Die letzten Briketts wurden bereits vor einer Woche verfeuert.

Georg Zimmermann verlässt das Haus, wie an jedem Werktag, kurz vor vier Uhr und geht zur Arbeit. Betty sitzt verängstigt in ihrem Zimmer und wartet. Die Niederkunft lässt wohl nicht mehr lange auf sich warten. Genaueres weiß sie nicht, sie ist über das, was auf sie zukommt, nur schlecht aufgeklärt. Da der Vater kaum noch mit ihr spricht, hat sie sich auch nicht getraut, ihn ausgerechnet auf das peinliche Thema anzusprechen.

Gegen Mittag setzen die ersten Wehen ein. Sie werden schnell heftiger. Betty wird von Panik erfasst. Fieberhaft überlegt sie, wer helfen könnte: Ihr Arzt? Die Chefkellnerin im Peterhof? Die war immer sehr freundlich zu ihr. Sie muss telefonieren. Aber das nächste öffentliche Telefon ist drüben beim Nordfriedhof: fünf Minuten zu Fuß, bei eisigem Wind und über 30 Grad minus. Die Wehen werden noch kräftiger, die Schmerzen schneiden ihr die Luft ab. Trotzdem macht sie sich auf den Weg.

Auf halber Strecke, vor einem Steinmetzgeschäft, spürt sie plötzlich einen ganz anderen Schmerz, einen stechenden. Sie setzt sich auf einen der ausgestellten Grabsteine und versucht, ein wenig neue Kraft zu schöpfen. Dabei sieht sie eine leicht rosafarbene Flüssigkeit an ihren Beinen hinunterlaufen.

Von einer älteren Kollegin aus dem Peterhof, die selbst zwei Kinder geboren hat, weiß sie, was der plötzlich stechende Schmerz und die leicht rosafarbene Flüssigkeit bedeuten: Die Fruchtwasserblase ist geplatzt. Die Natur hat die Entbindung eingeleitet. Die nächsten Wehen rauben ihr das Bewusstsein. Als sie wieder zu sich kommt, ist sie völlig verwirrt und schleppt sich ziellos weiter.

Etwa zwanzig Minuten später fällt sie einigen Friedhofbesuchern auf, wie sie stöhnend zwischen den Gräbern herumirrt. Sie alarmieren die Friedhofsverwaltung. Gegen 15 Uhr bringt Betty dann im Schwabinger Krankenhaus ihr Baby zur Welt. Es ist ein Junge.

Der Schuldkomplex bleibt

Vater Georg findet nach der Geburt des Enkels als Erster die Sprache wieder – und auch seinen Humor. Beim Besuch in der Klinik erzählt er der Tochter mit einem leichten Schmunzeln, dass der Junge beinahe auf dem Friedhof geboren worden wäre. Betty kann noch nicht wieder lachen. Entsetzt schlägt sie die Hände vors Gesicht und flüstert: »Mein Gott. Das hätte er nicht überlebt, bei 30 Grad Kälte.«

Es wird noch lange dauern, bis sie den Schuldkomplex, der ihr von allen Seiten eingeredet worden ist, überwunden hat. Im Umgang mit mir, ihrem Sohn, hat er sie vermutlich bis an ihr Lebensende verfolgt. Oder wie soll man es sonst erklären, dass sie das dramatische und gleichzeitig peinliche Geschehen am Münchner Nordfriedhof 70 Jahre lang vor mir geheim gehalten hat?

Ich habe von diesen demütigenden Szenen, denen sie als »sündige Tochter« ausgesetzt war, erstmals aus einem Brief erfahren, den sie mir zu meinem 70. Geburtstag geschrieben hat. Sie war damals 87 und wusste, dass sie bald sterben wird. Ganz offensichtlich wollte sie die ihr künstlich angehängte Schande nicht mit ins Grab nehmen. Für mich war dieser letzte Brief meiner Mutter die erste Aufforderung, dieses Buch zu schreiben.

Mit dem »Bierzirkus« im Norden unterwegs

Betty wird in der Klinik von einer gefürchteten Krankheit heimgesucht, einer Krankheit, die heute ihren Schrecken verloren hat, damals, 1929, aber noch viele Mütter sterben ließ: Kindbettfieber. Betty kämpft um ihr Leben. Das Baby muss getrennt untergebracht werden. In der »Alten Heide« entsteht Mitleid und Solidarität: Einige Nachbarinnen kümmern sich abwechselnd um den kleinen Buben. Georg Zimmermann erweist sich jetzt überraschend als Fels in der Brandung: Jeden Nachmittag fährt er nach der Arbeit mit der Trambahn ins Krankenhaus und weicht nicht von der Seite seiner Tochter. Nach ein paar Wochen ist sie schließlich über den Berg.

Damit beginnt aber gleich das nächste Problem: Betty braucht Arbeit. Sie muss Geld verdienen, um ihr Kind durchzubringen. Auf Hilfe des Vaters des Buben kann sie nicht rechnen: Karl Breitmayer bestreitet die Vaterschaft und bezahlt keinen Pfennig. Dem kleinen Edi, wie er genannt wird, droht das Waisenhaus. Dagegen lehnt sich Betty instinktiv und vehement auf. Sie entwickelt dabei ungeahnte Kräfte, die sie wohl von ihrer Mutter geerbt hat. In ihrer Verzweiflung findet sie einen Verbündeten: die bayerische Bierwirtschaft.

Hackerbräu, die Brauerei, deren Bier auch im »Peterhof« ausgeschenkt wird, will in diesen Jahren, so wie andere Brauereien auch, ihr Absatzgebiet nach Norddeutschland ausdehnen. Sie eröffnet deshalb in Berlin, Hamburg, Braunschweig und Hannover bayrische Gaststätten. Und damit diese neuen Biertempel auch das notwendige Aufsehen erregen, werden sie mit schmucken, bayrischen Kellnerinnen ausgestattet, die allein schon durch ihre Mundart auffallen.

Diese Expansionspolitik der Münchner Brauhäuser führt dazu, dass der kleine Edi bald zu den weitgereisten Babys gehört. Seine Mutter arbeitet in Braunschweig, Magdeburg und Hannover. Sie wohnt zusammen mit dem Kind in möblierten Zimmern. Die Vermieterinnen verdienen sich meistens ein willkommenes Zubrot, indem sie während Bettys Arbeitszeit auf den Jungen aufpassen.

Das Kind wächst auf diese Weise zwar ohne Vater, dafür aber mit vielen Müttern auf – und es lernt schnell, sich darauf einzustellen. Mit sicherem, frühkindlichem Instinkt verteilt es seine Gunst auf jene Frauen, die es mit der größten Nachgiebigkeit anstrahlen. Die anderen, strengeren Ersatzmütter straft es mit anhaltendem Geheule und Geplärr.

Nach einigen Jahren Wanderschaft im Gefolge des norddeutschen Hackerbräu-Bierzirkus’ muss meine Mutter dann wohl gespürt haben, dass diese Art der Erziehung für ihren Sohn nicht besonders erfolgversprechend sein kann. Zumal sich der häufige Ortswechsel mit der bevorstehenden Schulzeit kaum vertragen dürfte. Die daraufhin eingeleitete Suche nach einer geeigneten und dauerhaften Unterbringung führt schließlich zur Kriegerwitwe Maria Erber in München.

Diese neue Pflegemutter ist 45 Jahre alt und hat vier Kinder großgezogen, die bereits erwachsen sind. Ihr Mann, der Vater dieser Kinder, ist 1917 im Krieg vor Verdun gefallen. Seit etwa zehn Jahren hat Frau Erber einen Lebenspartner, der im Schlachthof arbeitet. Das Paar wohnt im Münchner Vorort Ottobrunn, ziemlich einsam, in einem kleinen hölzernen Hexenhäusl, unmittelbar am Waldrand.

Zur Familie gehören Hühner, Enten, Hasen und ein großer Hund, ein Dobermann. Für einen weiteren Bewohner ist eigentlich kein Platz. Aber das Schicksal meint es gut mit mir: Maria Erber und ihr Lebensgefährte schleppen einen Bettkasten auf den Speicher des Hexenhäusls und sagen: »Da kannst du schlafen, Bub. Das ist dein Reich. Aber pass auf, dass du nicht von der Leiter runterfällst, die ist gefährlich.«

In der Tat, der einzige Zugang zum Dachboden, die vier Meter lange Leiter, die außen an der Giebelwand lehnt, hinterlässt aus meiner niedrigen Kinderperspektive einen recht bedrohlichen Eindruck.

Der Speicher ist nicht geheizt und hat bei Dunkelheit auch kein Licht. Trotzdem wird diese Kemenate in den nächsten fünf Jahren für mich ein außerordentlich glückliches Zuhause. Die neuen Eltern empfinden für den »Nachkömmling« offensichtlich genauso viel Sympathie wie umgekehrt der Junge auch für sie. Sein stiller, auf sich selbst begezogener Spieltrieb gefällt ihnen.

Hasso, der Dobermann, ist bald der beste Freund des Buben. Edi muss ihn allerdings auf der Schulter zur Dachkammer hinauftragen. Die gefährliche Leiter ist für die beiden aber bald keine Schwierigkeit mehr. Sie wird vielmehr zum Schutzwall gegen lästige Besucher, die sie beide nicht besonders schätzen. Die Dachkammer wird zur phantasieumwobenen Burg. Burgherr ist natürlich Edi.

Um die Dachkammer auch an dunklen Winterabenden unbeschränkt nutzen zu können, bastelt er mit ein paar Taschenbatterien und einer Rolle elektrischem Draht schließlich eine funktionsfähige Beleuchtungsanlage.

Mit dem Leben in Ottobrunn beginnt für den Jungen allerdings auch der Ernst der Schulzeit. Der Weg zur Schule ist weit: drei Kilometer, zum Teil durch den Wald. Für einen Sechsjährigen rund eine Stunde. Edi braucht oft zwei Stunden und mehr: Es gibt einfach zu viel zu sehen und auch zu ergründen. Große Ameisenhügel zum Beispiel, deren Innenleben zu erforschen ist. Oder Spuren von allerlei Tieren. Edi neigt auch dazu, sich selbst auf dem langen Schulweg phantasievolle Geschichten zu erzählen und dabei die Zeit zu vergessen. Manchmal bekommt Mutter Erber dann Angst und geht ihm ein Stück des Weges entgegen.

Meine lange Verweildauer auf dem Schulweg muss ganz offensichtlich zu besorgten Gesprächen mit meiner Mutter geführt haben. Denn eines Tages bringt sie bei einem ihrer Besuche in Ottobrunn ein nagelneues, genau auf meine Größe zugeschnittenes Fahrrad mit. Dieses Rad verkürzt den Weg zur Schule auf 20 Minuten. Und es öffnet eine neue Welt: spannende Ferienausflüge mit ein paar Freunden ins Isartal oder an den Kastensee. Aber auch mutterseelenallein ins 80 Kilometer entfernte Trostberg zur Großmutter.

Sie ist inzwischen mit ihrer Tochter und dem ungewollten Enkel wieder versöhnt. Und sie legt Wert darauf, dass der Edi sie während seiner Schulferien besucht. Damit wird Trostberg zu meinem Feriendomizil – mehr oder weniger gegen meinen Willen, denn den Hasso darf ich dort nicht mitbringen.

Auch die Sommerferien 1939 verbringe ich teilweise in Trostberg. Am Morgen des 1. September starte ich dort zur Heimkehr nach Ottobrunn. Es ist ein warmer Spätsommertag.

Hinter Wasserburg am Inn, etwa auf der Hälfte des Weges, dringt aus den geöffneten Fenstern der anliegenden Häuser immer wieder die gleiche, hochdramatische Radiomusik. Dazwischen eine schreiende, krächzende Stimme. Sie ruft immer wieder dasselbe: »Seit fünf Uhr früh wird jetzt zurückgeschossen!«

Ich kenne weder die Stimme noch die Musik. Aber ich spüre, dass etwas ganz Wichtiges passiert sein muss. An einem Dorfbrunnen halte ich an, um zu trinken. Ein Bewohner, der vorbeikommt, klärt mich auf: »Das war der Hitler, der hat den Polen den Krieg erklärt. Die Sondermeldung wird immer noch wiederholt.«

Ich kann mit dem Wort Krieg mit meinen zehn Jahren nicht viel anfangen. Es beschäftigt mich zwar während der restlichen Nachhausefahrt, aber ich erkenne nicht, was sich für mich ändern soll.

Umso schlimmer ist die Überraschung, als in Ottobrunn der Briefträger zwei Tage später eine Postkarte aus Trostberg bringt. Ohne viel Umschweife schreibt die Großmutter: »Junge, jetzt ist Krieg, da gehörst du zu deiner Mutter nach Magdeburg. Komm sofort zu mir, dann fahren wir mit dem Zug gemeinsam rauf.«

Die Logik dieses einsamen Entschlusses leuchtet zwar nicht ein: Was hat der Krieg mit meiner Mutter zu tun? Muss ich sie beschützen? Oder sagt die Großmutter das nur, weil sie immer so gerne mit dem Zug fährt? Nach langem Grübeln begreife ich, was die Postkarte aus Trostberg letztendlich bedeutet: den dauerhaften und schmerzlichen Abschied von Ottobrunn. Dem einzigen Ort, mit dem ich bisher verwachsen bin. Den Abschied auch von den liebgewordenen Pflegeeltern, den Freunden der Schulklasse und nicht zuletzt von Hasso, dem Dobermann. Kein Wort verliert die Großmutter darüber.

Nicht meine Mutter, die eigentlich Erziehungsberechtigte, ruft mich. Sie hat verständliche Gründe, dies nicht zu tun: Im selben Jahr hat sie nämlich in Magdeburg einen Kollegen geheiratet und dort ein mittelständiges Hotel übernommen. Etwa zeitgleich kam ein Kind. Und der beginnende Krieg bringt im Gastgewerbe schlagartig großen Arbeitskräftemangel.

Da ist eigentlich abzusehen, dass es Probleme geben wird, wenn man einen zehnjährigen Jungen, der bisher glücklich und zufrieden war, in eine solche Umgebung verpflanzt – voll von Unbekanntem, von Bedrohlichem. Auch den Pflegeeltern sieht man ihre Betroffenheit an. Aber alles Lamentieren hilft nichts. Die Großmutter duldet keinen Widerspruch. Das wissen alle.

So verabschiedet mich »meine Familie« am nächsten Tag auf dem Münchner Ostbahnhof. Allen ist die Traurigkeit ins Gesicht geschrieben: Mutter Erber, ihrem Lebenspartner und Hasso, dem Dobermann. Die glücklichste Periode meiner Kindheit ist zu Ende.

Diese Münchner Jahre machen für den flüchtigen Betrachter vielleicht einen armseligen und bedauernswerten Eindruck. Dieses Bild wäre jedoch von Grund auf falsch. Ich bin dem Schicksal für Ottobrunn überaus dankbar. Ich durfte dort in großer Selbständigkeit und Freiheit, aber gleichwohl behütet, aufwachsen.

Das Wort »frühreif« ist in der Pädagogik zwar überwiegend negativ besetzt. In meinem Fall hat eine frühe Selbständigkeit jedoch überwiegend positive Resultate hervorgebracht. Oder was soll man sagen, wenn ein achtjähriger Junge sich mutterseelenallein mit dem Fahrrad in einem bis dahin unbekannten Land auf die Straße begibt und zu seiner 80 Kilometer entfernten Großmutter radelt?

Ottobrunn hat mich glücklich und stark gemacht. Es hat mir Widerstandskraft und Durchsetzungsvermögen gegeben, aber, wenn es nötig war, auch Anpassungsfähigkeit. Alle drei Eigenschaften hatte ich in den Jahren danach bitter nötig.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!