Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: neobooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

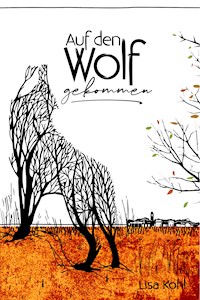

"Nach zweihundert wolflosen Jahren war er plötzlich wieder da." Wäre der Wolf der Wildkamera nicht unmittelbar vor die Linse gelaufen, hätte er womöglich einen friedlichen Winter erlebt, unentdeckt und unbehelligt. Und auch die Einwohner Mühlenbachs, die mit der bevorstehenden Bürgermeisterwahl und dem obligatorischen Klatsch und Tratsch ohnehin genug zu tun hatten, wären wolflos glücklich gewesen. Aber das Schicksal hatte – wie so oft – andere Pläne… Eine diplomatische Wolfsexpertin, ein verträumter Kneipenwirt und ein junger Nachwuchsbürgermeister, der alles lieber möchte als Bürgermeister zu werden, versuchen zwischen dem Wolf und den empörten Mühlenbachern zu vermitteln. "Ein fabelhaftes Lesevergnügen!"

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 331

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Lisa Kohl

Auf den Wolf gekommen

Dieses ebook wurde erstellt bei

Inhaltsverzeichnis

Titel

Prolog

So ein Wolf, das ist ein Raubtier!

Eine Wolfsforscherin aus der Großstadt

Ich will Ihnen ja helfen, wenn Sie mich lassen

Boggis, Bunce & Bean

Ohne Punkt und ohne Komma

Angel

Von Städten und anderen einsamen Orten

Mühlenbacher Markttag

Die Alte und das Biest

Nicht mehr wert, aber ebenso viel

Manchmal ist das leider so

Ein totes Schaf

Der Wolfsenthusiast

Jeder muss sich an irgendetwas festhalten

Nachts im Winterswald

Leben inmitten von Leben

Der Tod verändert alles

Es sind zwei

Überleben allein

Nachts um halb drei

Kriegsrat

Die Höhle des Löwen

Offenbarung

Eine andere Wahrheit

Freiheit

Epilog

Impressum neobooks

Prolog

„Die Ehrfurcht ist das tiefste und größte Gefühl, dessen ein Mensch einem andern Wesen gegenüber fähig ist.“

(Albert Schweitzer)

„Der Wolf ist zurück in Deutschland, und er ist hier, um zu bleiben, ob uns das gefällt oder nicht. Streng geschützt, breitet er sich aus, sucht neue Reviere in Bundesländern, die bisher ‚wolfsfrei‘ waren, gründet Familien und zieht seinen Nachwuchs auf. Theoretisch kann heute fast überall ein Wolf auftauchen. Die Unsicherheit, wie wir mit ihm umgehen sollen, ist groß, ebenso wie die Angst, die manche Interessengruppen bewusst schüren. Aber Angst ist ein schlechter Ratgeber. Vermutlich liegt es in unserer Natur, etwas Unheilvolles in dem anzunehmen, was wir nicht verstehen und nicht kontrollieren können. Dennoch wundern wir uns, dass sich angeblich so viele Menschen vor einem Tier fürchten, dessen Sozialverhalten und Familienleben dem unseren so ähnlich ist (…).“

(Günther Bloch & Elli H. Radinger, Der Wolf kehrt zurück, 2017)

Nach zweihundert wolfslosen Jahren war er plötzlich wieder da. Er stand im Schutz des Waldrandes und beobachtete die Schafe auf der Weide vor ihm. Neugierig trat er einen Schritt näher – einen einzigen kleinen Schritt – und reckte seine witternde Nase durch die Maschen des Zauns. Er sah, wie sich die Schafe nervös aneinanderdrängten, hörte ihre kleinen Herzen wild schlagen – was er nicht hörte, war der Auslöser der Wildkamera am Stamm der Eiche neben ihm, was er nicht sah, war der Schwarzlichtblitz. Er hatte nur Augen für seine nächste Mahlzeit, die…verstört wich er zurück. Was zum Teufel war das denn gewesen? Kurz rieb er sich mit der Pfote die schmerzende Nase und nahm dann, so schnell er konnte, Reißaus.

Wäre der Wolf der Wildkamera nicht unmittelbar vor die Linse gelaufen, hätte er womöglich einen friedlichen Winter erlebt, unentdeckt und unbehelligt. Und auch die Einwohner Mühlenbachs, die mit der bevorstehenden Bürgermeisterwahl und dem obligatorischen Klatsch und Tratsch ohnehin genug zu tun hatten, wären wolflos glücklich gewesen. Aber das Schicksal hatte – wie so oft – andere Pläne…

So ein Wolf, das ist ein Raubtier!

Und so begab es sich, dass Norbert Brandt am nächsten Tag die Aufnahme des Wolfes auf dem Speicher seiner Fotofalle entdeckte, die er seit Jahren dort hängen hatte und tagtäglich überprüfte. Bis zu diesem Tag hatte die Kamera ihm eine unfassbare Menge grobkörniger, unscharfer oder auch völlig pechschwarzer Fotos beschert, auf denen so gut wie gar nichts zu erkennen gewesen war. Die spektakulärsten Bilder zeigten eine tieffliegende Krähe, einen neugierigen Fuchs und ein besonders vorwitziges Schaf, das mit gestrecktem Hals an die leckeren Grasbüschel unterhalb des Zaunes zu kommen versuchte. Als er diesmal den Wolf auf dem Foto erblickte, begriff Brandt zuerst gar nicht, was er da sah. Ein Wolf im Winterswald kam ihm fast ebenso verrückt vor, als hätte er ein glitzerndes Einhorn abgelichtet. So etwas war wirklich und wahrhaftig vollkommen unerhört.

Brandt liebte seine Schafe über alles. Er hätte nie mit jemandem darüber gesprochen, aber er betrachtete seine vierzehn wollweißen Gefährten als seine Familie, seine Schutzbefohlenen und nicht bloß als Einnahmequelle. Nachdem Iris ihn verlassen hatte, waren seine Schafe die einzige Familie, die ihm noch geblieben war und als er jetzt den Wolf auf dem unscharfen Schwarzweißbild erkannte und sich die Erkenntnis langsam in seinem Bewusstsein festsetzte, lief ihm ein eiskalter Schauer über den Rücken. Er machte sich sogleich auf den Weg in die Stadt, in seine Stammkneipe an der Ecke, um sein Entsetzen mit jemandem zu teilen. Auf dem Weg dorthin, hielt er in jedem Geschäft, an dem er vorbeikam, in der Bäckerei Brezel, in der sich Frau Kamp erschrocken an die Nase fasste, im Kiosk, in dem leider niemand war, den er hätte erschrecken können, in Leonards Lebensmittellädchen, in dem eine ganze Handvoll Mühlenbacher die Hände über dem Kopf zusammenschlugen. Selbst in der knapp vierzig Quadratmeter großen Buchhandlung hielt Brandt an. Herr Eckardt, der Buchhändler, sprang wie vom Wolf gebissen aus seinem Sessel auf, in dem er vor zwanzig Minuten eingenickt war.

„Ein Wolf! Auf meiner Weide! Ein echter Wolf!“, rief Brandt.

„Nein!“, antwortete Herr Eckardt, der mit seinem zerzausten grauen Haar staunenswerte Ähnlichkeit mit einem Waldkauz besaß.

„Doch!“

„Das kann nicht sein!“

Und weil Brandt in seiner Eile gar nicht daran gedacht hatte, dass er das Foto vielleicht hätte ausdrucken sollen (wofür hatte er den ganzen technischen Schnickschnack denn zu Hause, wenn er ihn nie benutzte?), hatte er außer seinem Wort, das in Mühlenbach nicht ganz so viel galt, wie er es sich gewünscht hätte, nicht viel, um Herrn Eckardt von der Wahrheit seiner Aussage zu überzeugen. Er drehte sich auf dem Absatz wieder um, verließ die Buchhandlung und eilte so schnell ihn seine kleinen Füße trugen, vorbei an Lebensmittellädchen, Kiosk und Bäckerei, zu seinem Hof zurück, wo er den steinalten Computer hochfuhr, was eine ungefähre Ewigkeit dauerte. Während er wartete, dass das Gerät endlich einsatzbereit war, tänzelte er unentwegt auf der Stelle, als müsse er zur Toilette. Dann druckte er das Foto in halbwegs beeindruckender DIN A4-Größe aus.

Die Augen des Wolfes waren leuchtend weiße Löcher. Er hatte eine Vorderpfote und eine Hinterpfote erhoben, die Schnauze leicht in die Luft gereckt. Brandt meinte sogar, einen Reißzahn aufblitzen zu sehen. Kaum hatte der Drucker das Bild ausgespuckt, nahm Brandt es an sich und hastete die Treppe herunter.

In der Kneipe an der Ecke, die trotz der noch frühen Nachmittagsstunde schon ganz gut gefüllt war, war man über den ungebetenen Gast im stadteigenen Erholungsgebiet gebührend empört. Als sich die angemessene Schockstarre, in die die Anwesenden nach Brandts Verkündung kurzzeitig gefallen waren, wieder löste, entbrannte eine laute Diskussion zu der jeder der Anwesenden irgendetwas beizutragen wusste. Was dem Wolf denn einfalle, sich einfach so niederzulassen? Das könne ja nicht angehen, dass so etwas legal sei! Wo es denn hergekommen sei, das Untier, das müsse sich doch feststellen lassen und wenn es sich feststellen ließe, dann solle man doch, bitte schön, dafür Sorge tragen, dass das Vieh wieder dahin zurück verschwände, wo es hingehöre.

Norbert Brandt stand im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit und trotz seines tatsächlichen Unbehagens ob der Bedrohung für seine geliebten Schafe, genoss er die ungewohnte Anteilnahme auch. Immer und immer wieder erzählte er aufs Neue, wie er das Foto gefunden hatte und von Mal zu Mal klang die Geschichte anders, bis die später dazugekommenen Kneipengäste davon ausgingen, dass nicht die Fotofalle, sondern Brandt höchstpersönlich den Auslöser gedrückt haben musste.

Und wie das mit Geschichten in kleinen Städtchen so ist, verbreitete sich die Kunde von dem Wolf im Winterswald über Nacht im ganzen Ort, sodass nur noch die allerwenigsten, allereinsamsten Bewohner am nächsten Morgen aus der Zeitung erfuhren, was sich zugetragen hatte (RÜCKKEHR DES RAUBTIERS – Nach 200 Jahren erobert sich der Wolf den Winterswald zurück). Und nicht nur die Lokalzeitung berichtete darüber, auch überregional fand die Geschichte einiges Interesse, schließlich waren Wölfe in Nordrhein-Westfalen noch eine absolute Seltenheit. In Sachsen hätte man angesichts eines solchen Fotos wahrscheinlich nur kurz mit den Schultern gezuckt.

Sebastian Winkelmann, genannt Bast, neunundzwanzig Jahre alt, war der Wirt in der Kneipe an der Ecke, unweit des Mühlenbacher Marktplatzes. Er pflegte zu sagen, dass seine Kneipe, die beste im ganzen Ort war, tatsächlich war sie aber schlicht die einzige und deswegen auch fast immer schon am Nachmittag ziemlich gut gefüllt. An den Wochenenden traf sich alles, was Rang und Namen hatte bei Bast, dann war es so brechend voll in dem verhältnismäßig kleinen Gastraum, dass sich die Späterkommenden mit ihrem Bier auf die Straße stellten und sich dort unterhielten. Das machte niemandem etwas aus, es gehörte einfach dazu. Seit Generationen traf man sich hier in der Kneipe an der Ecke, die schon so viele unterschiedliche Namen getragen hatte und für die Mühlenbacher doch immer nur die Kneipe an der Ecke blieb. Bast war erst seit einem Jahr der neue Wirt. Er hatte die Immobilie, das hieß den Wirtsraum und die drei ehemaligen Gästezimmer in der oberen Etage, die er selbst bewohnte, der alten Gerda abgekauft. Die alte Gerda hatte jahrzehntelang lang hinter der Theke gestanden und Bier gezapft. Jetzt saß sie meist auf der anderen Seite des Tresens und ließ sich von Bast das Bier zapfen. Sie war eigentlich immer die erste die kam und die letzte die ging und es gab keine Veränderung, die Bast in der Kneipe vornahm, ob es nun das Interieur, die Bierauswahl oder die Hintergrundmusik betraf, die die alte Gerda nicht sauertöpfisch kommentiert hätte.

„Hömma, Junge. Diesen Käse will doch keiner hören!“

„Diese Stühle waren mal verdammt teuer.“

„Kümmer dich ums Bier zapfen nicht ums Essen kochen, wer isst, trinkt nicht so viel, das weiß doch jeder.“

Bast hatte eine ganze Menge geändert und war mittlerweile ziemlich gut darin, das Gezeter der alten Gerda zu ignorieren, die trotz allem eine seiner besten Kundinnen war. Gleich am ersten Tag, nachdem der Kaufvertrag unterschrieben war, hatte Bast das rostige alte Schild Zum Jägersmann abgeschraubt und es gegen verschnörkelte, kupferfarbene Buchstaben eingetauscht, die den neuen Namen verkündeten. Das Buntglas in der alten Holztür hatte er durch klare Scheiben ersetzen lassen und eine neue Zapfanlage eingebaut (um dem Ausdruck frisch gezapft wieder Bedeutung zu verleihen. Die alte Anlage war mindestens so alt gewesen, wie die alte Gerda selbst). Acht Biersorten kamen vom Fass, dazu gab es ein großes Flaschensortiment und wöchentlich wechselnde Single Malts zum Sonderpreis, die eigentlich nie jemand bestellte.

Bast war nach seinem Schulabschluss ein halbes Jahr in den schottischen Highlands auf Wanderschaft gegangen und hatte sich in die hiesige Pubkultur verliebt. Die Mühlenbacher waren von seinen Importen wenig überzeugt und hatten sie wochenlang erst vollkommen ignoriert und danach äußert kritisch beäugt. Was sollte auch von einem Bier zu halten sein, für das das deutsche Reinheitsgebot Fremdsprache war? Und sie weigerten sich strikt, Basts Wunsch nachzukommen, den Waldläufer doch ab jetzt Pub und nicht mehr Kneipe zu nennen. Soweit kam es ja wohl noch. Die Kneipe an der Ecke blieb eben die Kneipe an der Ecke, da führte kein Weg dran vorbei.

Bast war mit seinem Leben halbwegs zufrieden, aber das war nicht immer so gewesen. Als Kind hatte er unter seiner Mutter und ihrer ganz exakten Vorstellung davon, wie ihr Sohn zu sein hatte, stark gelitten. In ihrer Erziehung war kein Platz für Basts Veranlagung zum Träumen und seinen ausgeprägten Hang zum Eskapismus gewesen, stattdessen hatte die Mutter ständige Disziplin, ergebene Hörigkeit und unbedingte Eigenverantwortung und Selbständigkeit gefordert – meistens alles auf einmal. Es hatte lange gedauert, fast siebzehn Jahre bis Bast erkannt hatte, dass es nicht sein Handeln war, dass seine Mutter gegen ihn aufbrachte, sondern seine bloße Existenz. Ungefähr zu jener Zeit, als ihm diese Erkenntnis gekommen war, hatte er aufgehört, sich zu bemühen. In das eine Ohr hinein, aus dem anderen wieder raus, wurde zu seiner Alltagsmaxime und weil die Pubertät die Dinge manchmal nicht ganz so vernünftig ausleuchtete, hatte er diese Maxime nicht nur auf den Alltag mit seiner Mutter übertragen, sondern auch auf seine Lehrer und so gut wie jede Person in seinem direkten Umfeld. Er rebellierte auf seine Art, zog sich ganz zurück in seine Kopfwelten und alle äußeren Einflüsse erreichten ihn nur noch durch den von ihm selbst gewebten Ich kann es ja doch nicht richtig machen-Filter.

Sein Abitur hatte er erst mit einundzwanzig nach einer Ehrenrunde bestanden, die ihm allerdings nicht sonderlich viel ausmachte. Auch danach waren seine Ambitionen nicht besonders ausgeprägt gewesen. Bast hatte immer schon nur halb in der ihn physisch umgebenden Realität gelebt, die andere Hälfte seiner Zeit verbrachte er bis heute lieber in Mittelerde, Winterfell oder Hogwarts und war dort auch ganz zufrieden.

Die Sache mit der Kneipe hatte sich mehr oder weniger zufällig ergeben. Seine Mutter hatte ihm ein kleines Erbe hinterlassen, das wahrscheinlich nur deshalb zustande gekommen war, weil sie dank ihrer Krankheit in den letzten Jahren ihres Lebens wenig Möglichkeiten gehabt hatte, irgendetwas von ihrem Geld auszugeben. Jetzt war Bast stolzer Besitzer eines gut laufenden Pubs. Er wurde nicht reich damit, aber die Arbeit machte ihm Spaß und einmal im Monat gönnte er sich bei Herrn Eckardt einen halben Meter Fantasynovitäten, die der Buchhändler eigens für ihn bestellte.

Obwohl er in Mühlenbach geboren und aufgewachsen war und nie, bis auf seine halbjährige Auszeit in den Highlands, woanders gelebt hatte, blieb Bast in seinem Heimatort eine Kuriosität. Er fiel auf, nicht nur weil er groß war und ein wenig zu viel auf den Rippen hatte. Er hatte rabenschwarzes Haar und ungewöhnlich dunkle, blaue Augen, die ihren Gegenüber so unsagbar intensiv anblickten, dass man kaum wegsehen konnte. Am meisten aber fiel er auf, weil ihn, wo auch immer er hinging, ein kalbsgroßer, schwarzbrauner Hund mit dickem Fell begleitete.

Der Freitagabend, an dem Norbert Brandt das Wolfsfoto seiner Wildkamera mitgebracht hatte, war für Bast sehr ertragreich gewesen. Die aufgrund der Empörung erhitzten Gemüter hatten mit reichlich kaltem Bier heruntergekühlt und die Lippen für die darauffolgende Diskussion immer wieder befeuchtet werden müssen. Bast hatte seinen immer betrunkener werdenden Stammgästen (innerlich kopfschüttelnd) gelauscht und sich insgeheim sehr gefreut. Ein Wolf im Winterswald – wie aufregend!

„So ein Wolf, das ist ein Raubtier! Ich hab das mal gesehen im Fernsehen, die gehen im Rudel auf die Jagd und wenn die erstmal Beute gerochen haben, dann sind die nicht mehr aufzuhalten. Da kann man nur noch um sein Leben rennen!“, erklärte die alte Gerda während sie Bonnie hinter den Ohren kraulte.

„Aber Wölfe fressen doch keine Menschen?“ Peter Schünemann runzelte die Stirn.

„Gerda hat Recht! Wenn da halt eben ein Mensch vor denen steht, dann steht da ein Mensch. Das sind Tiere, die unterscheiden da doch nicht. Wenn die erstmal Blut gerochen haben, dann kennen die kein Halten mehr.“

„Vor allem Kinder! Stellt euch das mal vor! Meine Enkelin ist jetzt vier und geht in den Waldkindergarten, unten an der alten Mühle. Wie weit ist das zu deinem Hof, Norbert, vielleicht fünfhundert Meter?“

„Du hast Recht, das geht so nicht, die Kinder sind in Gefahr.“

„Wieso hat uns denn keiner vorgewarnt? Werden Wölfe nicht überwacht? Da war doch mal was in der Zeitung…Sie waren doch mal Jäger, Herr Kiebeler, wie läuft das denn?“

Bast, der dem Gespräch Gläser spülend gelauscht hatte, sah nun auf und suchte Wolfgang Kiebeler, der mit seinem doppelten Korn und dem eisigen Blick wie immer abseits aller anderen saß und aus dem Fenster schaute. Wider Erwarten angesprochen, wandte Kiebeler nun langsam seinen Kopf und fixierte den Mann, der es gewagt hatte, seinen Namen in den Mund zu nehmen.

„Ich bin immer noch Jäger, Herr Schünemann. Und ich kann Ihnen allen nur empfehlen, sich nicht wie hysterische Kinder zu benehmen, sondern sich an den Gedanken zu gewöhnen, dass die Sicherheit Ihrer Kinder den Staat nicht einmal peripher interessiert und dass der Wolf, weil er unter Naturschutz steht, den Hintern gepampert kriegt, wo es nur geht.“

Es war offensichtlich, dass den anderen nicht so ganz klar war, was Kiebeler ihnen mit dieser Antwort mitteilen wollte, doch nachfragen wollte, auch weil Kiebeler seinen Korn nun herunterstürzte, als müsse er etwas beweisen, wirklich niemand. Nach einem kurzen, betretenen Schweigen nahmen sie ihr Gespräch wieder auf, als habe es die Unterbrechung nie gegeben.

„Und meine Schafe“, fuhr Brandt fort. „Ihr hättet sie sehen sollen, wie sie gezittert haben! Als hätten sie den Tod höchstpersönlich gesehen.“

„Haben sie ja auch!“

„Du musst was unternehmen, Norbert, wenn so ein Räuber was in der Nase hat, dann kommt er immer wieder zurück. Ich werd meine Tiere ab jetzt nachts jedenfalls reinholen.“

„Ich kann doch meine Schafe nicht einsperren. Das hab ich noch nie gemacht. Ich meine, wer war denn zuerst da? Das ist doch nicht gerecht, dass meine Schafe jetzt weggesperrt werden müssen, nur weil so ein Scheißwolf in unserem Wald einzieht!“

„Was willst du denn sonst machen?“, fragte Schünemann seinen Kollegen, doch es war die alte Gerda die brüllte: „Abknallen!“

„Gerda, reg dich ab, bitte.“, sagte Bast entschieden. Er hatte sich eigentlich vorgenommen, sich in diese Diskussion nicht einzumischen, aber dieses militante Vokabular ging ihm einfach zu sehr gegen den Strich.

„Was willst du denn jetzt, du Hippie? Mach lieber mal ein bisschen Umsatz, sonst musst du demnächst wieder schließen. Bier und Korn!“

„Für mich auch“

„Für mich nur das Bier“

Bast verkniff sich den Kommentar, der ihm auf der Zunge lag und machte sich daran, die Biere zu zapfen. Was brachte es denn schon, sich da einzumischen? Sollten sie sich doch die Köpfe heiß reden.

„Ich sage euch, was wir machen. Wir marschieren morgen alle zusammen ins Rathaus, mit dem Foto und halten das Waltherscheid unter die Nase. Seit Wochen hören wir uns jetzt dieses Blabla an, wie toll doch alles ist und wie viel schöner alles noch wird. Jetzt muss er mal beweisen, dass er wirklich alles im Griff hat.“

„Und was soll das bringen? Was soll er machen?“

„Keine Ahnung. Irgendwas.“

„In Niedersachsen haben sie mal einen Wolf erschossen. Das war letztes Jahr, glaube ich. Der ist denen bis in die Dörfer gelaufen, hat Kinder auf Fahrrädern verfolgt.“

„Ich darf gar nicht daran denken!“

Bast lauschte diesem Hin und Her bis er um vier Uhr morgens die letzten Gäste, unter denen auch die alte Gerda und Norbert Brandt waren, vor die Tür setzte. Bast sah ihnen nach, während sie die Straße heruntertorkelten und dabei immer noch diskutierten, wobei Bast, so ganz nüchtern, kein einziges Wort mehr verstand.

Der Mond stand voll am wolkenlosen Himmel und blickte auf den kleinen Ort herab, der, bedeckt vom ersten Novemberfrost, in seinem Licht glitzerte. Als Gerda und Norbert nicht mehr zu sehen waren, pfiff Bast nach Bonnie und gemeinsam drehten sie noch eine nächtliche Runde durch die schlafende Altstadt. Basts Ohren klingelten. Wie immer, wenn es nach einer langen, lauten Nacht, um ihn herum still und einsam wurde. Er hasste dieses Klingeln, das er so deutlich hörte, das aber überhaupt nicht da war. Es war das musikalische Leitmotiv seiner Einsamkeit, die ihm nur nachts so richtig bewusst wurde. Dann fiel es ihm schwer, obwohl er seinen Waldläufer über alles liebte, in dem großen Gebäude ganz allein zu sein und dann gelang es ihm auch nicht – obwohl es sonst nichts Schöneres für ihn gab – ein Buch aufzuschlagen und vollkommen in einer anderen Welt zu versinken. Das einzige, was ihm dabei half, die Melancholie zu überwinden, war das Wissen, dass Bonnie bei ihm war. Bonnie, seine treueste und liebste Gefährtin. Ohne sie hätte Bast sich in diesen klingelnden Nächten voll und ganz verlassen gefühlt.

Eine Wolfsforscherin aus der Großstadt

Bast wusste nicht viel über Wölfe. Tatsächlich kannte er sie eigentlich nur aus den Romanen von Jack London, die er als Jugendlicher geliebt hatte. Seine Taschenbuchausgabe von Wolfsblut war so zerlesen, dass er sie gar nicht mehr zur Hand nehmen konnte, ohne befürchten zu müssen, dass sie in Einzelseiten zerfiele. Das Buch handelte von White Fang einem Wolf-Hund-Mischling und seinem Leben im rauen Alaska zwischen der Härte der Menschen und der Härte der Wildnis. White Fang war klug, neugierig, ein treuer Gefährte und ein kompromissloser Kämpfer. Mit diesem romantischen Bild im Kopf, hätte Bast nichts dagegen gehabt, den Neuzugang im Winterswald persönlich zu treffen. Wobei ihm durchaus klar war, dass er im Grund überhaupt keine Ahnung hatte.

Das sollte sich allerdings ändern als gegen Ende der Woche, die von hitzigen Diskussionen und erstaunlich vollen Waldwegen geprägt gewesen war, eine junge Wolfsforscherin den Waldläufer betrat. Draußen regnete es fürchterlich. Laut prasselten die Tropfen gegen die dünnen Fensterscheiben und ganz plötzlich stand die junge Frau mit triefendem Regenmantel und zwei Koffern, von denen jeder fast ebenso groß war, wie die Frau selbst, in der Stube und wischte sich das Regenwasser aus dem Gesicht.

„Verzeihung, aber das ist ja ein verflixt beschissenes Wetter, dass Sie hier haben.“, sagte sie in die Runde.

Bast, der gerade einen Teller seiner heutigen Suppenkreation vor Norbert Brandt abgestellt hatte, drehte sich so abrupt um, dass er den Löffel, den er noch in der Hand hielt, Brandt in die Schulter rammte.

„Aua!“

„Hallo“, grüßte Bast die fremde Frau, ließ Norbert Norbert sein und ging auf sie zu. Er kam nicht umhin auf den ersten Blick zu bemerken, was ihre melodiöse Stimme ihm schon suggeriert hatte: Sie war wirklich außergewöhnlich hübsch.

„Hey! Mein Löffel!“, rief Brandt vergeblich hinter ihm her.

„Guten Abend, hallo.“, grüßte die fremde Frau erneut. „Ich habe mich gefragt, ob ich hier wohl was zum Essen bekomme. Ich bin gerade erst angekommen, wie man…wie man unschwer erkennen kann.“ Sie deutete auf ihre beiden triefnassen Ungetüme auf Rollen und zupfte sich ein paar nasse, braune Haarsträhnen aus dem Gesicht. „Und dann wollte ich Sie fragen, wo denn das nächste Hotel hier in der Gegend ist. Ich konnte online keins finden, das nicht mindestens fünfzehn Kilometer entfernt ist und das, naja, ist schon ziemlich weit und da dachte ich vielleicht existiert ja eine Unterkunft, die online nicht zu finden ist. Falls es sowas noch gibt.“

Bast öffnete den Mund und schloss ihn wieder, wie ein Fisch, als Norbert Brandt wütend durch die Stube brüllte: „Winkelmann! Mein Löffel!“

„Ähm, vielleicht gehen Sie erst und bringen dem…dem netten Herrn sein Besteck?“, fragte die Frau, begleitet von einem freundlichen Lächeln und einer leicht hochgezogenen Augenbraue.

Bast riss sich von dem Anblick der jungen Frau los und brachte dem Bauern, der mittlerweile rote Wutflecken im Gesicht bekommen hatte, seinen Löffel zurück. Er riss ihn förmlich aus Basts Hand und schnaubte verächtlich. „Mein Gott, Mann, reiß dich zusammen. Noch nie ne Frau gesehen, oder was?“, brummte Brandt und begann seine Suppe zu essen.

Die Frau hatte ihre Koffer unterdessen in eine freie Ecke neben der Theke geschoben und sich mangels freier Tische einfach auf einen der Barhocker an der Theke gesetzt. Als Bast zu ihr zurückkehrte, studierte sie gerade aufmerksam die Bieretiketten auf der Zapfanlage.

„So“, sagte Bast. „Entschuldigen Sie, jetzt bin ich ganz für Sie da. Ich kann Ihnen die Tagessuppe anbieten, rote Linsen mit gerösteten Haselnüssen und getrockneten Tomaten. Ich habe aber auch noch Brot da und Käse, wenn Ihnen das lieber ist.“

„Linsensuppe klingt hervorragend.“

„Und was darf es zu trinken sein?“

„Sie haben ja wirklich eine erstaunliche Auswahl“, stellte sie fest.

„Für jeden was dabei, hoffe ich“, murmelte Bast bescheiden.

„Dieses hier interessiert mich. Wolfsbräu? Ein interessanter Name, woher kommt das Bier denn? Da habe ich noch nie von gehört“

Bast lief leicht rosa an, während die alte Gerda, die wie immer an ihrem Stammplatz direkt neben Bonnies Körbchen saß, verächtlich in ihre Schaumkrone schnaubte.

„Ach, eine lokale Spezialität“, erklärte Bast knapp, ehe Gerda etwas sagen konnte. Als sich in den vergangenen Tagen nach den Zeitungsberichten über den Wolf im Winterswald der Wandertourismus schlagartig vermehrt hatte und die meisten der Besucher, mangels Alternativen, im Waldläufer einkehrten, hatte Bast kurzerhand beschlossen, eines seiner Biere umzutaufen. Das Bier, ein recht gewöhnlich schmeckendes, helles Pils, das vorher fast gar nicht geflossen war, fand seitdem rasanten Absatz, vor allem bei den Wochenendwanderern, die in der Hoffnung, den Wolf zu Gesicht zu bekommen, nach Mühlenbach pilgerten. Aber das wollte Bast der fremden Frau nicht unbedingt auf die Nase binden.

„Ich nehme eins“, sagte die Frau. „Ach, oder was ist das hier?“

„Das ist englischer Cider. Apfelschaumwein. Kann ich sehr empfehlen.“

„Sie machen es einem aber auch nicht unbedingt leicht“, beschwerte sie sich lachend. „Da weiß man ja gar nicht, was man probieren soll.“

„Sie müssen wohl nochmal wiederkommen“, sagte Bast und zwinkerte ihr zu.

Oh Mann!, dachte er, innerlich stöhnend. Warum zur Hölle zwinkerte er ihr denn zu? Was sollte sie denn jetzt von ihm denken?

Die Frau lachte. „Das werde ich bestimmt. Ich bin wahrscheinlich etwas länger hier. Habe ich mich eigentlich vorgestellt? Ich heiße Abelina Nowak.“

Sie hielt ihm eine kleine, zarte Hand entgegen, die Bast vorsichtig ergriff, die aber, wie er erstaunt feststellte, ganz ordentlich zupacken konnte. „Schön, Sie kennenzulernen, Abelina Nowak. Sebastian Winkelmann, aber Sie können mich auch Bast nennen, das machen eigentlich alle hier.“

„Dann können Sie mich Lina nennen. Und dann können wir eigentlich auch Du sagen, oder was meinen Sie?“

Bast brachte Lina ihre Suppe und selbstgebackenes Brot, dazu schenkte er ihr ein Glas Cider aus und wenig später noch ein Zweites. Danach musste er sich zu seinem Missvergnügen erstmal um seine restlichen Gäste kümmern und bekam nur am Rande mit, wie die alte Gerda von ihrem Barhocker herunterkletterte, um einen Platz weiter zu rutschen und Lina in ein Gespräch zu verwickeln. Er spitzte die Ohren, bekam aber nur bröckchenweise mit, was gesagt wurde und ärgerte sich schwarz darüber, dass er das Anstellen einer Aushilfe, das er eigentlich längst hatte in Angriff nehmen wollen, immer wieder vor sich hergeschoben hatte.

„Und? Was treibt Sie nach Mühlenbach?“, fragte Gerda gerade, als Bast das obligatorische Gläschen Korn für Wolfgang Kiebeler einschenkte.

„Die Arbeit fürchte ich.“

„Ach ja?“

„Ja, ich bin für ein Projekt tätig, das Gemeinden bei dem Erstkontakt mit Wölfen unterstützt. Ihr Bürgermeister hat mich angefordert.“

„Ach? Sie kennen sich also mit Wölfen aus?“

Bast brachte Kiebeler seinen Korn und eilte zurück zur Theke, wurde aber auf dem Weg dorthin von Peter Schünemann festgehalten, der mit seiner lauten dröhnenden Stimme das verhältnismäßig leise Gespräch an der Theke übertönte. Als er wieder am Zapfhahn stand, sah er wie sich die Augenbrauen der alten Gerda unwillig zusammenzogen.

„…für ein Projekt?“

„Es wird von Herrn Professor Weiher geleitet. Haben Sie von ihm gehört? Er ist ein großer Wolfskenner und ein erfahrener Forscher…“

„Junge, lass mich mit der Plörre in Ruhe!“ Bast schreckte auf, als Peter Schünemann ihn anpampte und ihm das Glas Ale unverzüglich wieder in die Hand drückte. „Muss ich mir mein Kreuztaler etwa selbst zapfen?“

„Nein, schon gut. Bleib auf dem Teppich“, murmelte Bast und kehrte hinter die Theke zurück. Er konnte nur wenige Augenblicke des Gesprächs zwischen Lina und der alten Gerda verpasst haben, aber als er zu ihnen herüber sah, zeterte Gerda mit hochrotem Kopf und schnappte schon nach Luft, während Lina sie mit aufgerissenen Augen und beschwichtigenden Gesten zu beruhigen versuchte.

„Vermitteln? Ich vermittle Ihnen jetzt mal was! Meine Enkeltochter fürchtet sich davor in den Kindergarten zu gehen, weil sie Angst davor hat, dass der Wolf sie auffrisst. Seit fünf Tagen schläft sie nicht mehr, hat ständig Alpträume! Ich übrigens auch. So ein Wolf, das ist ein Raubtier, falls Sie das nicht wussten! Wenn da ein vierjähriges Mädchen am Waldrand spielt, was hält ihn denn davon ab, es sich einzuverleiben? Was wollen Sie denn da vermitteln? Glauben Sie etwa, das Vieh hört Ihnen zu?“

„Das habe ich doch gar nicht gesagt…“

„Wovon wollen Sie denn eine Ahnung haben, hä? Aus der Großstadt kommen Sie, da gibt’s doch gar keine Wölfe.“

„Nein, aber ich war…“

„Tun Sie mal nicht so, als wären Sie die Expertin, wenn wir hier mit dem Tier leben müssen! Das können Sie sich doch gar nicht vorstellen, wie das ist!“

„Gerda mach mal halblang“, unterbrach Bast energisch.

„Was denn? Ich darf ja wohl noch sagen, wie es ist!“

„Wie wäre es, wenn du dich rüber zu Norbert setzt, hm? Und aufhörst, fremde Menschen beim Essen zu stören.“

„Ich warne dich, junger Mann! Hör auf mit mir zu sprechen, wie mit einer senilen Alten.“

„Dann hör auf dich zu benehmen wie eine senile Alte!“, rief jemand von einem der hinteren Tische und erntete einige Lacher.

Gerda schien plötzlich bewusst zu werden, dass ihr der gesamte Schankraum zuhörte. Murrend nahm sie ihr halbleeres Bierglas und verzog sich in die Ecke, in der Norbert Brandt mit einem halben Dutzend anderer Mühlenbacher zusammensaß, die Gerda sofort ihre fragenflüsternden Köpfe entgegenstreckten.

„Entschuldige“, sagte Bast an Lina gewandt, obwohl er natürlich nichts für Gerdas Verhalten konnte.

„Schon gut.“ Lina winkte müde ab. „Ich kenn das schon. Die Suppe ist übrigens hervorragend.“

„Möchtest du noch mehr?“

„Nein. Nein, danke. Eigentlich möchte ich nur noch schlafen. Es war ein langer Tag. Ist dir etwas eingefallen?“

„Eingefallen?“

„Gibt es irgendeine Unterkunft direkt in Mühlenbach? Oder muss ich nach Wettringen ausweichen? Da ist ein kleines Hotel, aber es wäre mir lieber, direkt vor Ort zu sein.“

Bast biss sich auf die Zunge. Es gab schon die eine oder andere Möglichkeit. Frau Kamp, die Bäckerin, vermietete ihre Einliegerwohnung gelegentlich an Wanderer und Eckardts hatten eine kleine Wohnung über der Buchhandlung, die leer stand, wenn keines ihrer Kinder zu Besuch war. Aber Bast wusste ja gar nicht, ob da zurzeit schon Gäste unterkamen. Es war zwar Anfang November, sicher keine Saison, aber man konnte nie wissen, vor allem wegen der ganzen Wolfstouristen, die Tag für Tag in Mühlenbach aufschlugen. Er hätte einfach nachfragen können, andererseits…es wäre doch viel einfacher, wenn er Lina direkt hier im Waldläufer unterbrachte. Immerhin hatte er noch ein leerstehendes Gästezimmer im ersten Stock, das er mehr oder weniger als Abstellkammer nutzte. Er hatte das Zimmer noch nie vermietet und wäre auch nie auf die Idee gekommen, sich Übernachtungsgäste ins Haus zu holen, zumal er die beiden anderen Gästezimmer ja selbst bewohnte, aber das hier war quasi ein Notfall. Es war immerhin schon dunkel draußen, zwar erst sieben Uhr, aber dunkel! Da konnte er doch keine fremde Person guten Gewissens wegschicken, ohne zu wissen, ob sie überhaupt noch ein Zimmer bekommen würde…nein, das ging doch wirklich nicht.

Sie habe Glück, sagte er deswegen, Er habe noch genau ein Zimmer frei, das er ihr anbieten könnte, direkt über dem Pub, Frühstück inklusive. Er könne keinen allzu großen Komfort bieten und das Bad sei auf dem Flur, aber er würde ihr einen Freundschaftspreis machen. Ansonsten würde er ihr natürlich auch ein Taxi rufen, wenn sie lieber in Wettringen übernachten wolle, allerdings habe er gehört, dass in dem einzigen Hotel dort Wanzen ihr Unwesen trieben.

Nein, nein, sagte Lina schnell. Das klinge großartig mit dem Zimmer direkt über dem Pub. Genauso habe sie sich das vorgestellt. Ob sie gleich die Koffer raufbringen könne.

„Ich mache das schon für dich.“, sagte Bast und zapfte ihr noch ein großes Glas aufs Haus. „Gehört zum Service.“

Dann eilte er die Treppe hinauf, um rasch das Fenster aufzureißen und den Staubwedel zu schwingen. Auf der Treppe übersprang er jede zweite Stufe und sein Herz hüpfte in seiner Brust.

Ich will Ihnen ja helfen, wenn Sie mich lassen

Zu Mühlenbach zählten knappe fünftausend Einwohner, die sich allerdings auf ein etwas größeres und mehrere kleine, ehemals eigenständige Dörfer verteilten, die sich um den südlichen Saum des Winterswaldes herumgruppierten und oft nur über, in engen Kurven gewundene Straßen erreichbar waren. Der einzige größere Lebensmittelladen befand sich direkt neben dem Rathaus am Marktplatz. Es gab einen Waldkindergarten ganz in der Nähe von Bauer Brandts Hof und eine, etwas abseits gelegene, Grundschule. Weiterführende Schulen gab es keine, dafür Busse, die in mehr oder weniger regelmäßigen Abständen die fünfundvierzigminütige Fahrt in die nächstgrößere Stadt Wettringen antraten, die zwar auch nicht sonderlich groß war, aber einiges von dem besaß, was Mühlenbach fehlte.

Wettringen war eine unbekannte deutsche Durchschnittsstadt und über Mühlenbach hatte nie und hätte wahrscheinlich auch niemals jemand ein Wort verloren, wenn der Wolf nicht gewesen wäre. Die gelegentlichen Wanderer hatte es schon immer gegeben, die die gut ausgeschilderten Wege im Winterswald schätzten und im Sommer kamen ganze Scharen von Besuchern, die an den großen Badesee am Waldrand pilgerten oder die verfallene Burgruine besichtigen wollten. Der Winterswald selbst war in der weiteren Umgebung und sogar über Bundeslandgrenzen hinaus bekannt, aber die Orte, die man auf dem Weg dorthin passierte, blieben in den Köpfen der Menschen nicht hängen. Alle sahen für fremde Augen irgendwie gleich aus. Deshalb konnte sich auch niemand erinnern je von Mühlenbach gehört zu haben. Bis jetzt. Denn jetzt waren sie auf den Wolf gekommen.

Daniel Waltherscheid fand es ganz erstaunlich, dass plötzlich aller Augen auf sie gerichtet waren, und dass nur, wegen eines einzigen, unscharfen Fotos. Seit Tagen klingelte sein Telefon beinahe ununterbrochen und immer waren andere Menschen am Apparat. Journalisten, Reporter, Naturschutzverbände, Jagdverbände, übergeordnete Behörden und vor allem – sie machten mit Abstand den größten Anteil der unerwünschten Anrufe aus – besorgte Bürger. Die ganze Geschichte wuchs Daniel zusehends über den Kopf und sein Vater, der amtierende Bürgermeister, war ihm auch keine große Hilfe. Der nickte immer nur grimmig und sagte: „Wir schaffen das schon.“, nur dazu, wie sie das eigentlich schaffen sollten, hatte er noch keine Idee geäußert.

Der Wolf hatte sich wirklich den denkbar schlechtesten Zeitpunkt ausgesucht, um vor die Linse zu hüpfen, fand Daniel. Hätte er nicht wenigstens noch drei Wochen warten können, bis der ganze Spuk um die Kommunalwahl endlich vorbei war und er hoffentlich wieder in der Lage wäre, einen klaren Gedanken zu fassen?

Er saß im zweiten Stock des Mühlenbacher Rats- und Gemeindehauses im Büro seines Vaters, umklammerte eine Tasse mit längst kalt gewordenem Kaffee und starrte auf die Zeitung von heute, die vor ihm auf dem Schreibtisch lag, bis die Buchstaben vor seinen Augen zu einem grauen Brei verschwammen. Das Telefon klingelte in seinem Rücken, aber er überhörte es großzügig, weil er einfach keine Kraft mehr hatte, um sich zum gefühlt hundertsten Mal die gleichen Fragen, gestellt in hysterischem Tonfall, gefolgt von unsinnigen, bis ins kleinste Detail ausgemalte Schreckensszenarien, anzuhören.

„Das sind deine Bürger, mein Sohn!“, hatte sein Vater ihn gestern streng zurechtgewiesen, als er es gewagt hatte, sich zu beklagen. „Deine Wähler! Sie erwarten von dir, dass du ihnen zuhörst, dass du ein offenes Ohr für ihre Probleme hast. Das ist dein Job!“

Strenggenommen, hatte Daniel gedacht, auch wenn er nicht gewagt hätte, es auszusprechen, strenggenommen ist es immer noch dein Job.

Schließlich war Daniel noch nicht der Bürgermeister von Mühlenbach. Das würde er frühestens in drei Wochen sein. Bis dahin war Hermann Waltherscheid de facto im Amt. Allerdings ließ er Daniel jetzt schon seit Wochen die meiste Arbeit machen, aus – wie er es nannte – wahlkampftechnischen Gründen.

Wahlkampf! Das war doch lächerlich. Daniels einziger Herausforderer war Robert Engel, der mit seinen fünfzig Jahren zwar gut zwei Jahrzehnte älter und damit auch erfahrener war als Daniel, der aber – und das war der ganz entscheidende Punkt – eben nicht Waltherscheid mit Nachnamen hieß.

Hermann Waltherscheid war aus dem Mühlenbacher Alltag kaum wegzudenken. Schon als Jugendlicher hatte er sich engagiert, war, wie man gern sagte, mit der Gemeinde mitgewachsen und kannte wahrscheinlich jede einzelne Seele in jedem noch so versprengten Ortsteil mit Namen. Es galt als ausgeschlossen, vollkommen undenkbar, dass sein Sohn nicht gewählt werden würde. Zumindest bisher. Robert Engel war ein entschlossener Herausforderer und scheute keine Mühen (und vor allem auch keine Mittel) um die Ära Waltherscheid in Mühlenbach zu beenden. Statt einer, wie sein Vater es ihm versprochen hatte, unkomplizierten Stabsübergabe, sah Daniel sich in einem anstrengenden Wahlkampf gefangen, geprägt von anklagenden Zeitungsartikeln und samstäglichen Kampfreden auf dem Mühlenbacher Marktplatz.

Und jetzt auch noch das.

Der Wolf brachte alles durcheinander.

Am Montag waren sie in Daniels Sprechstunde, die, um genau zu sein, immer noch die Sprechstunde seines Vaters war, hinein marschiert. Normalerweise verbrachte Daniel diese Zeiten immer mit viel Kaffee, ein bisschen Kuchen und Geplauder über dieses oder jenes Projekt. Den neuen Sandkasten für den Kindergarten, Standgenehmigungen für den Wochenmarkt oder die Vorbereitungen für das Winterfest im Winterswald, das jedes Jahr im Januar rund um die alte Burgruine herum stattfand. Doch vergangenen Montag war ganz und gar nicht gut Kuchen essen gewesen.

Norbert Brandt, Gerda Müller und Wolfgang Kiebeler (Daniels ehemaliger Deutschlehrer, dessen eiskalter Blick ihm heute noch einen Schauder über den Rücken jagte) hatten sich in das kleine Büro gedrängt, ihm das in schlechter Qualität ausgedruckte Foto auf den Schreibtisch geknallt und ihn gefragt, was er denn nun zu tun gedenke. Natürlich hätte Daniel sich für seine Reaktion heute selbst ohrfeigen können, aber was hätte er denn sagen sollen? Sie hatten ihn doch vollkommen überrumpelt. Einen feigen Hinterhalt nannte man sowas! Im Grunde hatten sie ihm doch keine Wahl gelassen, indem sie ihn so in die Ecke gedrängt hatten.

„Was soll ich da jetzt machen?“, hatte er gefragt. „Dann ist das eben jetzt so.“

Herausgestürmt waren sie, begleitet von Schimpftiraden und Drohungen. Die Quittung hatte er jetzt auf dem Tisch. Und nicht nur auf seinem eigenen. Schwarz auf weiß in der Tageszeitung.

Norbert Brandt war für seine Leserbriefe in der ganzen Gemeinde so bekannt, dass das Regionalblatt ihn eigentlich längst in die Gehaltszahlung hätte miteinbeziehen müssen. Seine schallenden, spuckenden, schäumenden Kommentare hatten in ihrer Gesamtheit wahrscheinlich mehr Anschläge, als der eine oder andere festangestellte Reporter im Jahr zustande brachte. Es gab wenige Personen, die ihr Fett noch nicht wegbekommen hatten, wenige, die noch nicht vom Brandtsturm niedergefegt worden waren, manchmal grundlos, manchmal auch mit Grund, aber immer und stets in rhetorisch gnadenloser Weise. Auch Hermann Waltherscheid war in der Vergangenheit schon das ein oder andere Mal Zielscheibe von Norbert Brandts Kritik geworden, aber noch nie hatte sich der Landwirt dem Bürgermeister gegenüber derart im Ton vergriffen wie jetzt.

Fast noch schlimmer aber war der nur wenige Sätze umfassende Kommentar von Wolfgang Kiebeler, auf Seite 3. Kiebeler trank gerüchteweise schon seit vierzig Jahren jeden Morgen zum Schinken-Ei-Brot ein Schlückchen Korn, war leidenschaftlicher Jäger und hatte eine sadistische Freude an vor Angst zitternden Kindern – Gründe genug, warum ihm kein Schüler gerne in die Quere gekommen war. Mittlerweile war er Pensionär, was ihn ganz und gar nicht ausgeglichener gemacht hatte, eher im Gegenteil. Täglich pilgerte er in den Waldläufer auf ein zweites Gläschen Korn bevor er mit der Flinte und seinem furchteinflößenden Kampfhund Cortés in den Wald abzog.

Es sei doch kaum zu glauben, schrieb er, wie selbstgefällig und ignorant das Papasöhnchen in dem überdimensionierten Ledersessel residiere. Statt sich darum zu kümmern, wie man das Wolfsproblem schnell und kostengünstig lösen könne, habe man im Rathaus offenbar beschlossen, die Verantwortung für die Situation schlicht nicht wahrzunehmen.

Die Worte erinnerten Daniel an die kurzen mit Rotstift geschriebenen Texte, die Kiebeler unter seinen Deutscharbeiten hinterlassen hatte, um Daniels offensichtliches Unvermögen, selbst einfachste Textaufgaben zu begreifen, anzuprangern. Er bekam heute noch ein flaues Gefühl im Magen, wenn er mit rotem Tintenroller geschriebene Wörter auf liniertem Papier las.

Die Bürotür wurde unsanft aufgestoßen und riss Daniel aus seinen Überlegungen. Rasch schlug er die Zeitung zu und drehte sich in seinem Ledersessel (der eine absolut vertretbare Größe hatte!) herum. Hermann Waltherscheid kam mit zwei Tassen Kaffee in der Hand und Esther im Schlepptau hinein. Esther, die neue Sekretärin seines Vaters, die zwar sehr nett, aber nicht besonders helle war, balancierte drei Stücke Schwarzwälderkirsch auf den uralten Tellern mit dem fast ganz verblassten Blümchenmuster, und stellte sie auf dem kleinen Glastischchen in der Besucherecke ab.

Daniels Vater ließ sich in den Besuchersessel fallen und ächzte dabei laut und ausgiebig. Das machte er gerne. Er behauptete immer, es müsse gesund sein, laut und ausgiebig zu ächzen, weil er sich danach immer ganz frei und entspannt fühle. Daniel konnte sich tatsächlich vorstellen, dass da was dran war, allerdings hatte das väterliche Ächzen bei ihm selbst genau den gegenteiligen Effekt.

„Den Zucker noch Esther?“, forderte Hermann Waltherscheid ungeduldig.

„Auch Milch?“

„Nein, keine Milch. Nie Milch! Wir haben gar keine Milch.“

„Doch! Ich habe gestern extra welche gekauft.“, sagte Esther stolz und Daniel konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen, während sein Vater ein zweites Mal ächzte und Esther aus dem Zimmer scheuchte.