6,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

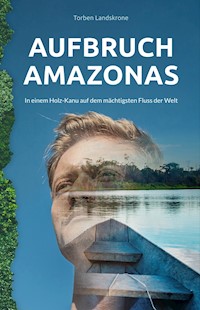

In einem einfachen Holz-Kanu und mit einem Paddel als einzigen Antrieb den Amazonas zu befahren ist nicht nur abenteuerlich, sondern auch gefährlich. Denn ein Kanu inmitten des Amazonas bietet nur wenig Schutz... Ein ehrlicher und persönlicher Expeditionsbericht, der die unvergleichbare Schönheit und das Wunder von Amazonien einfängt und eine Reise begleitet die nicht nach Plan verlaufen ist: Torben Landskrone startete in seinem Holz-Kanu im Grenzgebiet zwischen Kolumbien und Brasilien, um von dort aus das über 1600 Kilometer flussabwärts entfernte Manaus zu erreichen. Von der Macht des Flusses überwältigt berichtet er detailliert über den Dschungel, über Städte, Landschaften, Kulturen, Einwohner und über die vielen Herausforderungen, wie dem Durchstehen heftigster Tropenstürme, die alltägliche Suche nach passenden Nachtlagern entlang des gefluteten Waldes, die dauerhaften Gefahren durch Kaimane und Piraten und das alltägliche Leben auf dem wohl mystischsten Fluss der Welt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Torben Landskrone

Aufbruch Amazonas

In einem Holz-Kanu auf dem mächtigsten Fluss der Welt

An meine Familie, die, während ich meine Reise antrat jeden Tag zuhause warten und hoffen musste, dass alles gut geht. Dies ist mindestens genauso schwierig wie die Reise selbst. An jeden Menschen, der etwas dafür tun kann, den Regenwald von Amazonien für immer zu bewahren.Inhaltsverzeichnis

Karten

PROLOG

I. TEIL Die Vorbereitung: Vor Ort in Brasilien und Kolumbien

Kapitel 1: Manaus

Kapitel 2: Vor Ort in Manaus

Kapitel 3: Vorbereitungen in Deutschland

Kapitel 4: Auf Tuchfühlung mit dem Urwald

Kapitel 5: Leticia und Tabatinga

Kapitel 6: Rob

Kapitel 7: Die letzten Vorbereitungen

II.TEIL Auf dem Fluss: Hinein in den Regenwald

Kapitel 8: Der erste Tag

Kapitel 9: Von Zeichentrickfilmen und unchristlichen Gemeinden

Kapitel 10: Unerwartete Breite

Kapitel 11: Stopp in Belém do Solimões

Kapitel 12: Routinen der menschlichen Bedürfnisse

Kapitel 13: Nächtliche Irrfahrt

Kapitel 14: Stopp in São Paulo de Olivença

Kapitel 15: Das Biom Amazonien

Kapitel 16: Der Urwald in Gefahr

Kapitel 17: Unterricht im Regenwald

Kapitel 18: Über Nacht in Santo Antônio do Içá

Kapitel 19: Nicht allein unter dem Sternenhimmel

Kapitel 20: Gesellschaftlicher Zeitvertreib und die Eintönigkeit

Kapitel 21: Unsere Nachtlager

Kapitel 22: Verhängnisvolles Jutaí

III. TEIL Das Ende als Flussfahrer: Gestrandet im Amazonas

Kapitel 23: Die Situation nach dem Überfall

Kapitel 24: Der Abend in Jutaí

Kapitel 25: Der nächste Tag

Kapitel 26: Zurück nach Manaus

EPILOG

Über den Autor

Über das World Explorers Collective

Impressum

Der vorliegende Text enthält allgemeine Informationen und Empfehlungen des Autors, die allein die Meinung des Autors wiedergeben. Es wird kein Anspruch auf die Allgemeingültigkeit und Vollständigkeit aller behandelten Themen erhoben. Der Inhalt stellt lediglich einen persönlichen Erfahrungsbericht des Autors dar.

Die in diesem Buch dargestellten Erlebnisse basieren ausschließlich auf den Erinnerungen und Aufzeichnungen des Autors. Namen einzelner Personen wurden zum Schutz der Privatsphäre mitunter geändert.

Karten

Brasilianischer Amazonas

Geplante Reiseroute

PROLOG

Amazonien. Schließt man die Augen für einen kurzen Augenblick und spricht diesen Namen aus, so spürt man bereits die tropische Wärme auf der Haut und hört das beruhigende Rauschen des Waldes, durch den ein leichter, warmer Wind weht, der die Blätter zum Tanzen bringt. Man nimmt das Zwitschern der unzähligen Vögel wahr, die mit der Farbenpracht von tausenden Regenbögen den Himmel bemalen und schon findet man sich im Schatten des Blätterwerkes im tiefgrünen Dickicht wieder. An einer Liane entlang gen Himmel blickend, entdeckt man durch die vielen kleinen Lücken in den Baumkronen die glitzernde Sonne, die die lebenswichtige Wärme spendet und den blauen Himmel so kräftig und einzigartig anstrahlt. Man sieht den riesigen, sagenumwobenen Fluss vor sich, wie er sich durch den Dschungel schlängelt der größer, vielfältiger und mystischer nicht sein könnte. Spätestens dann weiß man, dass man in einer anderen Welt ist. In einer Welt, die aus mehr Natur nicht bestehen könnte und in der eine unendliche grüne Decke über die gesamte Erde gelegt wurde. Eine Welt der Superlative in der alles größer, höher, bunter, schriller, weiter, vielfältiger und abenteuerlicher ist. Eine Welt, in der seit Jahrtausenden Indianerstämme mit bunten Federn geschmückt und mit allen Farben bemalt, die der Dschungel zu bieten hat, leise durch den Regenwald ziehen oder behutsam auf ihren Baumstammbooten die Flüsse entlanggleiten, um Vögel und wilde Tiere zu jagen. Eine Welt, in der schon die Konquistadoren und die Generationen nach ihnen die versunkene Stadt, die goldene Stadt, das El Dorado suchten. Dies ist die Welt von Amazonien.

Das erste Mal geriet ich in den betäubenden Bann dieser Welt, als ich mit einundzwanzig Jahren den südamerikanischen Kontinent bereisend nach Belém, der Stadt am Amazonasdelta, kam. Getrieben von dem Wunsch, Brasilien auf dem Land- und Wasserweg zu durchqueren, um über das benachbarte Venezuela ins atemberaubende Kolumbien zu gelangen, schien mir der Weg auf dem großen Strom quer durch den Regenwald der praktikabelste und zugleich erregendste. Mitnichten besteht eine Möglichkeit, einen anderen Landweg, als den von mir gewählten, einzuschlagen. Zwar kann man sich von Belém aus über die größte Insel Brasiliens – die Ilha de Marajó inmitten der Amazonasmündung – seinen Weg gen Norden von Macapá entlang der Küstenlinie ins französische Guyana schlagen, um dann durch das Niederländisch sprechende Suriname und über das nicht französische Guyana nach Venezuela zu gelangen. Doch geht dies kaum, ohne in jedem dieser Länder wieder dem Dschungel zu begegnen. Nun ist es vielleicht nicht unmöglich, stets der Küste zu folgen und doch ist dieser Weg keine ernstzunehmende Alternative. Allein schon auf Grund dessen nicht, dass man eben nicht den Amazonas befährt und eben nicht tief in den Regenwald eindringt und somit eben eine der fantastischsten Reisen der Welt verpasst.

So kam es folglich, dass ich mich eines Morgens in einer Hängematte liegend an Deck eines der bunten Amazonasdampfer wiederfand und mit aller Gemütlichkeit den mächtigen Strom tagelang aufwärtsfuhr. Ich lag in einer Hängematte nicht etwa deshalb, weil ich mich auf dem Oberdeck eines luxuriösen Kreuzfahrers befand, sondern auf dem preisgünstigsten Hängemattendeck mit Hunderten von Passagieren. Denn eine Schlafkabine an Bord war mir zu kostspielig. Unser Schiff machte nahezu täglich Halt, um neue Passagiere, Material, Proviant, Maschinen und Tiere an Bord zu nehmen. Denn tausende Kilometer von der nächsten Schnellstraße entfernt, ist ein Dampfer das beste und auch einzige Fortbewegungsmittel. Es sei denn, man hat es äußerst eilig und ist bereit, für das Vielfache des Preises in ein Flugzeug zu steigen.

Die kurzen Pausen während des End- und Beladens nutzte ich geflissentlich, um mir etwas die Beine zu vertreten und bei den Händlern, die, sobald das Schiff anlegte, zum Kai strömten, Ware zu kaufen – meistens in Form von einfachem, aber nahrhaftem Essen. Denn das Essen an Bord des Schiffes bestand zumeist aus zu lange gebratenem Schweinefleisch, Nudeln, Reis und Bohnen und all dies zusammen in einer Schale. Wenig schmeichelhaft. Nun hielten wir natürlich ausschließlich in den etwas größeren Siedlungen – auch diese selbstverständlich winzige Ortschaften im Vergleich zu den wesentlichen Ballungszentren des Landes. Aber am faszinierendsten war es doch, während der Fahrt die Dörfer und Häuser und deren Bewohner am Fluss zu beobachten. Es herrschte stets Aufregung unter den Dorfbewohnern – oft nicht mehr als eine Handvoll Menschen – wenn wieder ein Amazonasdampfer vorbeischlich. Denn mit ihren zum Teil bemerkenswert motorisierten Kanus fuhren sie an unser Schiff heran und empfingen freudig die Tüten, welche die Passagiere begeistert hinunterwarfen. Ein äußerst skurriler Anblick, erfährt man ihn zum ersten Mal, doch wird alsbald klar, dass es sich um Kleidungs- und Essensspenden handelt. Und sobald man selbst eine alte Hose und ein selten getragenes Hemd in Kunststoff eingewickelt über Bord schmeißt, fühlt man sich wie der größte Gönner, nur weil man sich ein paar alter Lumpen entledigt hat, die man ohnehin nicht mehr hätte tragen wollen. Doch sei es drum. So erklärt sich nun auch, warum so viele junge Einheimische in den Trikots internationaler Sportvereine auf ihren Holzbooten den Fluss hinaufdüsten.

Dieses Leben, das so einfache und einzigartige Leben der Flussbewohner, wie sie nicht nur an dem, sondern auch von dem Fluss leben, übte eine noch nie dagewesene Faszination auf mich aus. So abenteuerlich die Flussfahrt damals auch war, so fern war sie von dem, was das Leben der Einheimischen ausmacht. Denn in jenem Moment, in dem ich eine Spende an die Flussbewohner gab, wurde deutlich, dass wir nicht das gleiche Leben führen. Nicht einmal in Ansätzen. Auf dem großen Schiff, oft in der Hängematte liegend oder verträumt von Deck blickend, rauschte ich durch das Leben der Menschen am Fluss, und an diesem vorbei. Doch war dies mitnichten ein beschreibender Teil ihres Lebens. Ich verstand gar nichts. Ich war ein Gringo – ein Weißer – auf Irrfahrt. Doch ich wollte irgendwie dazugehören. Ich wollte diesen Menschen nicht vom Deck eines Schiffes Kleidung und Kekse zuwerfen. Selbstverständlich ist jeder Versuch einer Angleichung Anmaßung meinerseits, denn was verstehen wir schon von einer so simplen Lebensweise. Dennoch waren es diese Tage, die in mir einen kleinen Samen keimen ließen, der über die nächsten Jahre zu einem Trieb heranwuchs, von dem es schließlich kein Abwenden mehr gab. Ich wollte nicht nur den Fluss entlangfahren, sondern ich wollte ihm ausgesetzt sein, mit ihm fahren und für meinen bescheidenen Teil sogar von ihm leben. Und so kam es, dass ich – von dem Gedanken regelrecht besessen – den Entschluss fasste, diesen majestätischen Fluss auf die ursprünglichste und natürlichste Art zu erleben, die mir in den Sinn kommen konnte. In einem traditionellen Holz-Kanu und mit einem Paddel als Antrieb. Ich fing an zu planen.

Nach meiner Rückkehr nach Europa – ich hatte es schlussendlich geschafft, auf dem Landwege über Brasilien ins verheißungsvolle Venezuela und schließlich nach Kolumbien, dem Endpunkt meiner Reise zu gelangen – studierte ich verschiedene Karten des Amazonasgebietes und beschloss, dass ich gemeinsam mit dem Amazonasstrom nach Brasilien einfahren und ihn bis ins schillernde Manaus – der faszinierenden Millionenstadt inmitten des Regenwaldes – begleiten wollte. Es war also beschlossene Sache, dass ich mich allein in einem Holz-Kanu von Kolumbien entlang des Rio Solimões, wie dieses Teilstück des Amazonas in Brasilien genannt wird, auf den Weg in das über 1600 Kilometer entfernte Manaus machen sollte.

Eines war für mich von entscheidender Bedeutung: Ich wollte diese Reise aus eigener Kraft und ohne Unterstützung angehen. Viele Rekorde wurden auf dem Amazonas aufgestellt, doch die allermeisten davon geschahen mit Unterstützung in Form von Beibooten, auf denen dann nachts geschlafen und gegessen werden konnte und welche stets an der Seite der Athleten oder Hasardeure fuhren. Diese Unternehmungen waren groß angelegt und selbstredend kostspielig. Doch ich wollte keine Rekorde brechen, bei denen es darum geht, etwas möglichst schnell zu erledigen.

Mir ging es darum, dem Fluss und dem Dschungel ausgesetzt zu sein, jede Herausforderung annehmen zu müssen, ohne dass ich mich bei einem Sturm auf ein komfortables Schiff zurückziehen konnte. Ich wollte, dass meine Reise so authentisch wie irgend möglich ist. Ich war für alles verantwortlich und ich musste an alles denken. Und dann kamen die unzähligen Fragen auf: Welches Kanu war das geeignete? Auf welche Nahrungsmittel sollte ich mich verlassen? Wie schlief ich am besten und am sichersten? Welche Ausrüstung benötigte ich unbedingt und was war weniger wichtig und konnte vernachlässig werden?

All diese und viele weitere Fragen stellte ich mir. Und ich fand nur wenige Antworten, bevor ich nach Südamerika reiste und die Reise begann. Es gibt kaum Berichte, die mir halfen, auf solche Fragen fundierte Antworten zu finden. Und so ist auch dies ein Grund für dieses Buch. Nicht nur soll es eine hoffentlich interessante und lehrreiche Lektüre sein, sondern vielleicht kann ich jenen mit ähnlichen Träumen, wie ich sie habe, die eine oder andere Erfahrung, die ich gemacht habe, als Wissen mit auf die Reise geben.

Und vielleicht ermutigt es auch den einen oder anderen, jetzt solche Träume zu formen und einfach mal aus- und aufzubrechen.

I. TEIL Die Vorbereitung: Vor Ort in Brasilien und Kolumbien

Kapitel 1: Manaus

Manaus wäre nicht Manaus, wenn es nicht nur Endpunkt, sondern gewissermaßen auch Ausgangspunkt meiner Reise gewesen sein sollte. Denn es gibt keinen besseren Ort, die Vorbereitungen für ein solches Abenteuer zu treffen, als Manaus. Eine Millionenstadt mit allen Vorzügen und Annehmlichkeiten einer modernen Metropole – mitten im Regenwald gelegen.

Unabhängig davon, welcher Reiseführer zu Rate gezogen wird oder welche Reiseberichte über das Amazonasgebiet studiert werden, kaum einen Berichterstatter führt es an Manaus vorbei. Eine Stadt, etwa 1300 Kilometer vom Atlantischen Ozean entfernt gelegen, in den der Amazonas seine gewaltigen Wassermassen entleert. Doch eigentlich liegt Manaus nicht am Amazonas, sondern am Rio Negro – dem schwarzen Fluss, einem linksseitigen, gleichwohl beeindruckenden Nebenfluss des Amazonas. Es muss einem jedoch bewusst sein, dass der Name Amazonas vielfältig Verwendung findet. Die meisten verbinden ihn sicherlich sofort mit dem über 6000 Kilometer langen Fluss, der in Peru entspringt und sich dann mit einer unerschütterlichen Ruhe quer durch den südamerikanischen Kontinent schlängelt, wobei er die meiste Zeit in Brasilien verbringt. Wenig überraschend ist es daher, dass er den Namen des größten brasilianischen Bundesstaates stellt, dessen Hauptstadt wiederum eben dieses Manaus ist. Kaum, dass er jedoch die Grenze von Kolumbien zu Brasilien übertritt, ändert er seinen Namen von Rio Amazonas zu Rio Solimões und fließt unter diesem brasilianischen Namen für 1600 Kilometer weiter, bis er schließlich wenige Kilometer südlich von Manaus entfernt mit dem Rio Negro zusammenstößt und in einem sagenhaften Naturschauspiel, dem Encontro das Águas – dem Zusammentreffen der Flüsse – nun auch endlich in Brasilien den Namen Amazonas tragen darf. Der Einfachheit halber wird auch in diesem Buch Amazonas synonym für sowohl den Fluss als solchen als auch für die gesamte Region des mächtigen Regenwaldes verwendet.

Manaus ist nicht nur durch seine geografische Lage das Zentrum des mit Abstand größten Waldgebietes unseres Planeten, sondern im gleichen Maße das kulturelle und wirtschaftliche Zentrum Amazoniens. Einst eine der größten, prächtigsten und gar reichsten Städte der Welt, schwebte nach dem Platzen der Kautschukblase zu Beginn des letzten Jahrhunderts der mögliche Zerfall dieser einzigartigen Stadt stets wie ein böser Schatten über ihr.

Manaus wurde groß und reich durch den Kautschukanbau, der von etwa Mitte des neunzehnten bis in die erste Dekade des zwanzigsten Jahrhunderts seinen Höhepunkt in Amazonien hatte. In diesen Jahren, in denen Manaus das Monopol des Kautschukexportes innehielt und auf das Bitterste verteidigte, wuchs die Stadt über sich hinaus. Durch das Ausbeuten der seringueiros – der Kautschukzapfer, die durch knebelnde Arbeitskontrakte gezwungen wurden, unter elenden Bedingungen für die Großunternehmer der damaligen Zeit den wertvollen Milchsaft der Hevea brasiliensis – des Gummibaumes – im tiefen Urwald zu zapfen und zu verarbeiten, wurde Manaus eine Weltstadt. Der Export dieses kostbaren Rohstoffes ließ prächtige Alleen und Bauten entstehen. Unter ihnen das immer noch sagenhafte, aus italienischem Marmor erbaute Teatro Amazonas, das noch heute nach weit über einhundert Jahren keinen Deut an Schönheit und Magie verloren hat.

Der Reichtum der Stadt und einiger ihrer Bewohner war so groß, dass Damen und Herren von Stand keine Kosten scheuten und gar ihre Kleidung, anstelle diese mit den gewöhnlichen Wassern des Rio Negro zu waschen, der ihre schöne Stadt flankierte, Vorlieb damit nahmen, ihre Kleidersäcke über den Atlantischen Ozean ins portugiesische Lissabon zu schicken. Dort sollte ihre Kleidung mit wohl reineren, europäischen Wassern gewaschen werden, um sie anschließend wieder auf die Rückreise in den Dschungel zu befördern. Dieses Beispiel versinnbildlicht den enormen Reichtum, den der Kautschuk über einige Teile der Stadt brachte. Auch halten sich Gerüchte, dass das Klischee, eine Zigarre mit einem Geldschein anzuzünden, was heutzutage die Verkörperung von Extravaganz und Verschwendung ist, in der Zeit der Kautschukbarone in Manaus entstanden sein soll.

Doch als in den Anfängen des zwanzigsten Jahrhunderts die Monopolstellung Manaus‘ durch fernöstliche Plantagenanbauten des aus Amazonien über London geschmuggelten Kautschukbaumes immer weiter abnahm und somit der Preis für den Naturkautschuk am Weltmarkt entsprechend fiel, verfiel in gleichem Maße auch die, nur durch eben dieses Produkt gepachtete Pracht der Stadt.

Auch wenn das Teatro Amazonas heute noch immer seinem Zwecke dienlich und regelmäßig mit Leben und Musik gefüllt ist, und auch wenn die Hevea brasiliensis zwar weiterhin in Brasilien wächst – wenn auch diese lediglich als eine Pflanze unter Tausenden in ihre Bedeutungslosigkeit versunken ist –, so ist heutzutage die Zona Franca de Manaus, eine durch Steuervergünstigungen geförderte Freihandelszone, eines von zwei Aushängeschildern der Stadt geworden. Diese Freihandelszone ließ die Stadt ab Mitte des vergangenen Jahrhunderts zu einem bedeutenden Industriezentrum heranwachsen und man darf zurecht staunen, welche weltweit bekannten Namen und Embleme Fabrikhallen und Bürogebäude zieren. Auch wenn diese industrielle Entwicklung selbstredend dazu geführt hat, dass die Stadt einen gewissen Grad an Wohlstand zurückgewonnen hat, so hat Manaus – wie leider viele brasilianische Städte – noch immer mit schwerwiegenden ökonomischen und gesellschaftlichen Problemen zu kämpfen und ist weit davon entfernt, die Pracht ihrer Vergangenheit zurückzuerlangen. Denn schenkt man den zeitgenössischen Berichterstattungen den notwendigen Glauben, so stand Manaus Städten wie Paris oder New York während ihrer Blütezeit zu Ende des neunzehnten Jahrhundert in nichts nach – ein Vergleich, der heute mindestens hanebüchen anmutet.

Das zweite Aushängeschild der Stadt ist, dass Manaus das Tor in den Regenwald ist. Das Tor nicht deshalb, weil sie der einzige Weg hinein ist, sondern das Tor deshalb, weil sie mittendrin ist. Als Tor in den Regenwald lockt Manaus jedes Jahr unzählige Reisende an, die kommen, um selbst einmal die mächtigen Bäume zu berühren, den fantastischen Gesang der Papageien zu hören und vielleicht eine der mystischen Anakondas sehen zu können. Während die ersten beiden Ziele selten ein Problem darstellen und somit von vielen Ausflugsanbietern als reizvolle Tagesaktivität beworben werden, darf man getrost von größtem Glück, sprechen sollte man eine Begegnung mit dem würdevollen Reptil in freier Wildbahn in seinen Erfahrungsschatz aufnehmen können. Dies gilt im Grundsatz für die meisten Tiere, die den Boden, das Wasser oder die Bäume des Dschungels ihre Heimat nennen. Denn die Tiere sind, wie überall anders auch, menschenscheu und halten sich lieber im grünen, tiefen Dickicht auf, als vor die Nasen aufgebrachter Reisegruppen zu laufen. Zum Leidwesen eines wohl jeden muss allerdings gesagt werden, dass dies nicht für Insekten gilt.

Kapitel 2: Vor Ort in Manaus

Es war also mein zweiter Besuch in Manaus, nachdem die Stadt auf meiner ersten Reise den Knotenpunkt dargestellt hatte, an dem ich vom Wasser- auf den Landweg wechselte, um durch den Regenwald fahrend Venezuela zu erreichen.

Nach Manaus zu gelangen ist keine Herausforderung, selbst wenn man sich noch außerhalb der Gestade Brasiliens befindet. Der Flughafen wird regelmäßig von den belebten Küstenstädte Fortaleza oder Recife, aber natürlich auch vom schillernden Rio de Janeiro oder vom hektischen São Paulo angeflogen. Insbesondere Flüge vom „benachbarten“ Belém in das über 1200 Kilometer Luftlinie flussaufwärts liegende Manaus haben die Eigenheit, dass diese mehr einer Busfahrt als einer Flugreise ähneln. Denn kaum ist das Flugzeug abgehoben, so befindet man sich plötzlich wieder im Sinkflug und landet auf einem kleinen, entlang des mächtigen Flusses gelegenen, Flugfeld inmitten des Regenwaldes. Es geht kurz hektisch zu und einige Passagiere steigen aus, neue steigen ein, das Flugzeug vollzieht eine Kehrtwende, rauscht die Startbahn entlang und hebt wieder ab. Und so kommt es, dass man tatsächlich auf die Durchsagen der Flugbegleiterinnen achten muss, um nicht zu spät oder gar zu früh auszusteigen.

Es war Ende April, als ich abends in Manaus landete. Ich wollte eine Woche in der Stadt und ihrer Umgebung verbringen, um alles Notwendige, aber vor allem mich vorzubereiten, bevor es nach Tabatinga, der Grenzstadt an der brasilianisch-kolumbischen Grenze und dem eigentlichen Ausgangsort meiner Reise, circa 1600 Kilometer stromaufwärts gehen sollte. Denn von meinen rudimentären Erfahrungen an Bord des Dampfers einige Jahre zuvor einmal abgesehen, war mir der tropische Regenwald gänzlich fremd. Natürlich habe ich viele Berichte aus unzähligen Dekaden studiert; ja sogar detaillierte Berichte Alexander von Humboldts über seine Expedition auf dem Orinoco legte ich meinen Planungen zu Grunde. Doch all der Theorie war schließlich auch Genüge getan und aus diesem Grund war es für mich unverzichtbar, zumindest ein wenig von dem, was den Amazonas ausmacht, am eigenen Leibe zu erfahren, bevor ich mich mit meinem Kanu in seine Tiefen wagen sollte.

Da ich nur eine Woche Aufenthalt in Manaus eingerichtet hatte, musste diese gut geplant sein. An dem Abend meiner Ankunft quartierte ich mich in einer günstigen, aber sehr sympathischen Herberge ein. Bereits vor meiner Abreise hatte ich die notwendigen Vorbereitungen getroffen, um mich direkt am nächsten Morgen gemeinsam mit einem lokalen Führer für mehrere Tage in den Dschungel zu begeben. Denn das Hauptanliegen meines Aufenthaltes in Manaus war es, auf Tuchfühlung mit dem gewaltigen Fluss und dem Wald zu gehen und meinen Körper – der gerade erst aus dem europäischen Winterschlaf erwacht war – an das tropische, dauerfeuchte und schwüle Klima zu gewöhnen.

Am Morgen nahm ich ein schnelles, aus einem Stück Weißbrot und etwas Konfitüre bestehende Frühstück ein und machte mich beladen mit meinem Rucksack und all meinen Habseligkeiten auf den Weg, um meinen Dschungelführer zu treffen. Es handelte sich dabei nicht um einen Ureinwohner, der mich tief in den Wald zu seinem Volk bringen sollte, sondern um einen der vielen Führer, die sich eben aufgrund des großen Interesses von Reisenden am Regenwald zu Genüge finden lassen. Nichtsdestotrotz war mein Dschungelführer ein ebenso faszinierender wie exotischer Charakter.

Er wurde in einem kleinen Dorf, hunderte Kilometer den Rio Negro hinauf, als Sohn einer dort lebenden Brasilianerin und eines niederländischen Forschers geboren und wuchs ab seinem dritten Lebensjahr gemeinsam mit seiner Mutter und seinem Vater in den Niederlanden in der Nähe von Den Haag auf. Von dem Bedürfnis getrieben, seine eigentliche Heimat und Herkunft kennenzulernen, machte er sich mit Erreichen der Volljährigkeit auf den Weg zurück in den Amazonas, um das erste Mal seit über anderthalb Jahrzehnten den Ort seiner Geburt wiederzusehen. Voller Begeisterung erlebte er in den Wochen seines Aufenthaltes eine Welt, in die er eigentlich hineingeboren wurde, die ihm dennoch so fremd war. Nach dieser Reise und seiner Rückkehr nach Europa führte eine Verkettung sehr unglücklicher Ereignisse – insbesondere der tödliche Unfall seiner Mutter – dazu, dass er die Flucht aus seinem europäischen Leben, in dem er bald das Studium beginnen sollte, antrat und beschloss, von nun an in dem Dorf seiner Mutter gemeinsam mit seinen Großeltern zu leben und die europäische Gesellschaft vollends hinter sich zu lassen. Er lernte schnell ein Mädchen kennen und verliebte sich in sie, doch akzeptierten ihre Eltern ihn nicht als würdigen Ehemann – er sprach ja nicht einmal korrektes Portugiesisch. Man klagte an, er sei kein Mann, er wisse nichts vom Dschungel und vom Leben im Dorf. Um also das Vertrauen des Dorfes und das seiner zukünftigen Schwiegereltern zu gewinnen, verbrachte er die nächsten zwei Jahre damit, sich alle notwendigen Fähigkeiten anzueignen und sich auf diese Art in das Leben des Dorfes zu integrieren und als Mann wahrgenommen zu werden; was ihm gelang. Was bis zu dieser Stelle wie eine kitschige Romanze anmutet, entwickelte sich leider nicht zu einer solchen. Auch wenn er mit seiner Frau für einige Jahre glücklich zusammenlebte und auch einen Sohn bekam, hielt diese Beziehung nicht lange und die Wege der beiden – beziehungsweise der drei – trennten sich. Sie wollte ihre Heimat nicht verlassen und blieb mit dem gemeinsamen Sohn in ihrem Dorf, und er ging nach Manaus, um sich dort ein neues Leben aufzubauen.

So traf ich also Gabriel und wir verstanden uns gut, was auch daran lag, dass sich der geplante Aufbruch mit dem kleinen Boot in den Dschungel hinein um einen Tag verschob, da sich weitere Personen unserer Gruppe anschließen wollten und mir Gabriel somit anstelle des Dschungels die Vorzüge der kleinen Restaurants und Bars in der Nähe des Teatro Amazonas zeigte. Ein wundervoller Ort. Das kühle brasilianische Bier, das stets in großen Flaschen in einem Kühler serviert wird, teilen sich die Parteien am Tisch gleichsam auf und trinken es aus kleinen Gläsern, um es möglichst lange frisch und kühl zu halten. Die Straßen sind belebt und auf dem Platz vor dem Teatro finden sich viele Gruppen junger Menschen ein, um zu tanzen, zu spielen und zu albern. Ein bis zwei Mal pro Woche werden im zauberhaften Opernhaus Vorführungen gezeigt. Und so füllten Männer in schicken Anzügen und Frauen in gewohnt brasilianisch opulenten und extravaganten Abendkleidern für einen kurzen Augenblick den Platz und die Straße, bevor sie Hand in Hand im Theater verschwanden. Ein herrlicher Abend – auch dies eine gewisse Vorbereitung auf das, was noch folgen sollte.

Kapitel 3: Vorbereitungen in Deutschland

Auch wenn Manaus als Ort vieler Vorbereitungen diente, fanden die ersten vorbereitenden Maßnahmen für diese Reise selbstredend schon lange vorher statt. Neben dem Festlegen der Wegstrecke war das Bestimmen der zweiten entscheidenden Komponente unerlässlich: der Reisezeit. Jeder der in den Genuss von Fernreisen kommt, beschäftigt sich schon Monate vorher mit dem Wetter und den Temperaturen und lernt die Vorzüge der verschiedenen Jahreszeiten kennen. Während eine Reise an die Strände Südostasiens sicherlich zu jeder Jahreszeit erwägenswert ist, gilt für jede Expedition, bei welcher man sich zwangsläufig der Natur aussetzt, ein gründliches Studieren der klimatischen und meteorologischen Verhältnisse. Nun, ich trat meine Reise im April an und dies hatte seine Gründe.

Es gibt zwei Jahreszeiten im Amazonasgebiet, die sich in gleichem Maße die Monate eines Jahres teilen. Die erste ist die Regenzeit mit grollenden Donnern und heftigen Ergüssen, die Myriaden von Litern Wasser jeden Tag über den Regenwald verteilen. Die zweite Jahreszeit ist die Trockenzeit, in der all dies ebenfalls passiert – nur nicht mit solcher Wucht. Einheimische nennen diese Jahreszeiten auch einfach Sommer und Winter. Kurzum, im Regenwald ist immer mit Regen zu rechnen, nur eben manchmal mehr und manchmal weniger. Dennoch lohnt es sich, einen näheren Blick auf die beiden Jahreszeiten zu werfen.

Die Regenzeit beginnt ungefähr im November eines jeden Jahres und erstreckt sich bis ungefähr Mai. Sowohl in die eine als auch in die andere Richtung besteht ein fließender, aber dennoch merklicher Übergang. Während Reisende intuitiv die Regenzeit scheuen, ist sie die eigentliche Zeit des Lebens für Flora und Fauna im Amazonas. Die Tier- und Pflanzenwelt blühen auf und der Amazonasstrom wird noch mächtiger und mitreißender denn je. Für meine Expedition hat die Regenzeit sicherlich einige Vor-, aber auch einige Nachteile.

Um bei den Vorteilen anzufangen: Mehr Regen bedeutet, dass der Amazonas mehr Wasser führt und somit eine über fünf Kilometer pro Stunde hohe Fließgeschwindigkeit erreichen kann. Da auch das Kanu auf den Vortrieb des Flusses angewiesen ist, bedeutet jeder Kilometer, den das Kanu vom Fluss getragen wird, eine willkommene Zeit- und Kraftersparnis. Hinzu kommt, dass der Amazonas während der Regen- und Trockenzeit eine andere Wasserführung hat, mit der Folge, dass manche Wasserwege, die im Sommer verschwunden sind, in der Regenzeit breit wie der Rhein vor einem liegen. Des Weitern sinkt in der Regenzeit die Gefahr, die möglicherweise von Wildtieren ausgeht, da der lebenspendende Regen für reichlich Nahrung und Genesung im Tierreich sorgt. Ein, nicht von der Hand zu weisender, Nachteil, eine solche Expedition in der Regenzeit vorzunehmen, ist selbstverständlich der Regen. Auch wenn der Regen unausweichlich ist, macht es doch ein Unterschied, ob man mit der drei-, vier- oder fünffachen Menge vom Himmel herabfallenden Regens begrüßt wird.

Auch der Wald selbst ändert sich. Von besonderer Faszination während der Regenzeit sind die Igapós, die Waldflächen, die entlang der nährstoffarmen, aber säurereichen Schwarzwasserflüsse im Amazonasgebiet regelmäßig überflutetet werden und dadurch nur eine gering ausgeprägte Bodenschicht bilden und insbesondere durch geringere Baumhöhen eine andere Vegetation als jene in den Weißflussregionen aufweisen. Im Amazonasgebiet ist der Unterschied zwischen Weiß- und Schwarzfluss von entscheidender Bedeutung, denn auf Grund der abweichenden chemischen Zusammensetzung in den jeweiligen Flüssen beherbergen sie verschiedene Tiere und Pflanzen. Der bekannteste Schwarzfluss ist eben der an Manaus entlang fließende Rio Negro, der bekannteste Weißfluss der mächtige Amazonas selbst. Auch wenn die besonderen Igapós den Schwarzflüssen zuzuordnen sind, so gilt der Grundsatz auch bei Weißflüssen: In der Regenzeit ist ein Großteil des Waldes überflutet. Und auch das gilt es zu berücksichtigen.

Die Vorteile der Trockenzeit sind zugleich die Nachteile der Regenzeit und vice versa. Insbesondere wenn man sich durch Fischfang oder die Jagd ernähren möchte, ist es vorteilhaft, den Amazonas in der Trockenzeit zu befahren, da aufgrund des geringen Wasserstandes reichlich Fische auf engem Raum nur darauf warten, durch einen Angelhaken oder einen Speer von ihrem Elend befreit und auf einen Teller befördert zu werden. Es sollte keineswegs unterschätzt werden, wie stark sich der Wasserspiegel des Flusses senken und heben kann. Es sind an vielen Stellen weit mehr als zehn Meter, was in einer Landschaft, die selbst nach über 1000 Kilometer Entfernung zur Küste kaum hundert Meter Höhe erreicht hat, beachtlich ist.

Dies sind mitnichten alle Vor- und Nachteile, aber es sind jene, die von größter Bedeutung – ob richtig oder nicht – für meine Entscheidungsfindung waren. Nun können die genannten Kriterien nicht zu gleichen Teilen gegeneinander aufgewogen werden und auch sollten diese nicht nur schwarz oder weiß betrachtet werden. Denn der Charakter der jeweiligen Jahreszeit ist auch abhängig davon, an welchem Punkt der Jahreszeit man sich befindet, also ob zu Beginn, inmitten oder am Ende. Meine Wahl fiel auf den April und somit auf das Ende der Regenzeit. Meiner Einschätzung nach würden so die für mich relevanten Vorteile beider Jahreszeiten auf meiner Seite stehen. Der Fluss würde noch gewaltige Wassermassen führen und somit eine hohe Fließgeschwindigkeit und bevorzugte Wasserwege aufweisen, während die Intensität des Regens dagegen abnehmen würde. Da ohnehin nicht geplant war, dauerhaft vom Fischfang zu leben, sondern vielmehr von mitgeführtem Proviant, waren ertragsreiche Fischgründe für mich von geringer Bedeutung. Und die von der Tierwelt ausgehende Gefahr sah ich ohnehin als gering an.

Vom Boot einmal abgesehen, traf ich in der Tat weitreichende Besorgungen, bevor ich überhaupt die Landesgrenzen Brasiliens überschritt. Ich machte mir bereits mehrere Monate vor dem Aufbruch eine detaillierte Liste aller Gegenstände und Utensilien, die ich benötigen würde und beschrieb, mit welcher Priorität, an welchem Ort und zu welcher Zeit diese zu besorgen seien. Ich führte die Liste stetig fort und bald umfasste sie über achtzig Gegenstände in unterschiedlichen Quantitäten. Durch stetiges Priorisieren reduzierte ich die Materialliste auf knapp über sechzig Gegenstände, die es zu besorgen galt, wovon das meiste mit Abstand schon vor der Reise organisiert werden konnte. Es umfasste Dinge wie Kleidung, Messer, Medikamente und Verbandszeug, Taschenlampen, Bücher, Wasserfilter, Werkzeug und auch einige Gegenstände, von denen man eher vermutet hätte, dass die Besorgung vor Ort vorteilhafter wäre – es aber nicht war. Dies gilt besonders für die geeignete Hängematte und das Insektenschutzmittel. Obwohl es auf jedem amazonischen Markt Hängematten in jeder Form und Farbe im Überschuss zu kaufen gibt, ist es kaum möglich eine Hängematte aus belastbarem und wasserabweisendem Material zu finden, die – und das ist von besonderer Wichtigkeit – einen zuverlässigen Moskitoschutz bietet. Denn die gemeine Hängematte ist vorwiegend aus normalem und dünnem Stoff, was bei Regen bedeutet, dass sie Wasser wie ein Schwamm aufsaugt und dieses nicht mehr hergibt. Selbstverständlich vermied ich es stets, im Regen zu schlafen und spannte immer ein kleines Dach über meine Hängematte, doch konnte nie ganz ausgeschlossen werden, dass die Hängematte nicht einmal nass wurde. Auch ist ein Moskitoschutz nicht selbstverständlich und so können die kleinen Insekten oft durch den dünnen Stoff hindurchstechen. Selbstverständlich gibt es hierfür eine Lösung – einfach ein separates Moskitonetz spannen. Dennoch war es für mich von großer Bedeutung, eine voll funktionsfähige und kompakte Hängematte zu besitzen, die auf das Äußerste belastbar war. Und ob ich diese auf einem brasilianischen Markt hätte finden können, war fraglich.

Der zweite Artikel – das Insektenschutzmittel – überrascht vielleicht den einen oder anderen, denn man möchte argumentieren, dass die Apotheken und Märkte in Manaus sicherlich das effektivste Mittel zur Abwehr der einheimischen Insekten führen. Dem ist jedoch nicht so. Tatsächlich führen in einigen europäischen Ländern Apotheken ein hoch wirksames Abwehrmittel mit einem fünfzigprozentigen Anteil von Diethyltoluamid. Je höher dieser Anteil ist, desto toxischer, aber eben auch wirksamer ist das Abwehrmittel. Die brasilianischen Abwehrmittel besitzen einen geringeren Anteil dieser wirkungsvollen Chemikalie.

Um bei den Medikamenten zu bleiben: eines ist wohl das umstrittenste, das Mittel gegen das Tropenfieber, besser bekannt als Malaria. Grundsätzlich sollte man sich, wenn man in den Amazonas reist, vor dem Tropenfieber schützen, denn diese Krankheit kann todbringend sein – insbesondere die gefährlichste der bestehenden Varianten, die Malaria tropica. In europäischen Ländern raten Tropenmediziner häufig zu zwei Alternativen, um sich zu schützen. Die erste Möglichkeit besteht darin, während der gesamten Dauer des Aufenthaltes im Risikogebiet vorsorglich jeden Tag eine geringe Dosis der Medizin in Form einer Tablette zu sich zu nehmen und sich somit gegen die Krankheit zu schützen. Die andere Möglichkeit besteht darin, keine Tabletten vorsorglich zu nehmen, sondern erst dann eine hohe Dosis dieses Mittels einzunehmen, wenn man sich mit der Tropenkrankheit infiziert haben sollte. Die Vorteile liegen klar auf der Hand. Bei der ersten Möglichkeit braucht man sich weniger Gedanken machen, ob man nun infiziert wurde oder etwa nicht. Denn das ist oft nicht eindeutig und vor allem nicht rechtzeitig erkennbar. Für beide Möglichkeiten gilt jedoch eins: Weder die Vorsorge noch das reaktive Einnehmen der Tablette bieten einen ganzheitlichen Schutz, sollte man sich infiziert haben. Die verfügbaren Tabletten verzögern und verlangsamen die Ausbreitung des Parasiten im Körper und bieten einem somit etwas mehr Zeit, ein Krankenhaus oder einen Arzt aufzusuchen, was man unter jedem Umstand so schnell wie möglich machen sollte. Denn es gibt verschiedene Arten der Tropenkrankheit und nur ein Arzt kann diese mit den richtigen Mitteln bekämpfen. Sehr wichtig ist auch, zu verstehen, dass sich der Erreger teilweise über eine Woche im Körper befinden kann, bevor die Krankheit ausbricht. Wenn die Krankheit ausbricht, bleiben einem meist nur wenige Tage, um den möglicherweise tödlichen Erreger nachhaltig zu bekämpfen.

Ich entschied mich für Option zwei, und zwar aus den folgenden Gründen. Die Medikamente gegen das Tropenfieber sind äußert stark und können gravierende Nebenwirkungen haben – dies wollte ich vermeiden. Außerdem würde ich viel Zeit in dünn besiedeltem Gebiet verbringen. Das Risiko, sich anzustecken, steigt signifikant und ebenmäßig mit der Bevölkerungsdichte – denn die Insekten, welche die Krankheit übertragen, tun dies von Mensch zu Mensch. Und nicht jede der Fliegen trägt die Krankheit in sich. Also besorgte ich mir Tabletten gegen das Tropenfieber, in der Hoffnung, sie nie nehmen zu müssen. Das soeben Gesagte gibt nur meine Meinung wieder und ist mitnichten als ärztlicher Rat zu verstehen.

Einen weiteren wichtigen Ausrüstungsgegenstand stellen die Lampen dar. Ob in Form einer Stabtaschenlampe oder einer Stirnlampe, eins haben alle Geräte gemein: Sie benötigen Energie. Nun gibt es verschiedene Arten von Energieträgern für ein elektrisches Gerät. Ich entschied mich für jene Lampen, die mit handelsüblichen Batterien versorgt werden konnten. Denn auch an noch so abgelegenen Orten ist die Wahrscheinlichkeit, kleine Batterien zu bekommen, oft höher, als Zugang zu einem Anschluss an ein Stromnetz zu bekommen, um so beispielsweise wieder aufladbare Energieträger verwenden zu können.

Zwei Utensilien, die für die Reise von essenzieller Bedeutung waren, gilt es an dieser Stelle noch hervorzuheben: detaillierte Karten und ein Gerät zur satellitengestützten Positionsbestimmung. Im einundzwanzigsten Jahrhundert klingt insbesondere die Notwendigkeit nach physischen Karten irrig. Während ein Empfangsgerät für das Geo Positioning System in jedem Einkaufszentrum in Form eines günstigen Mobiltelefons zu finden ist, sind detaillierte Karten, die meinem Zweck dienlich sein sollten, trotz fortschrittlicher Satellitentechnik kaum zu finden. Dies bedeutete, dass ich mir solche Karten selbst erstellen musste. Es wurden eine verlässliche Übersicht des Flusslaufes am Ende der Regenzeit, sowie eine Kartierung von Städten, Siedlungen und Häusern, die es wahlweise anzulaufen oder zu vermeiden galt, benötigt. Das Übereinanderlegen verschiedener Satellitenbilder der beiden vorherrschenden kostenfreien Kartierungsdienste sorgte für ein ganzheitliches Bild über den Flussverlauf, denn der eine Dienst verwendete im Februar aufgenommene, und der andere im September aufgenommene Satellitenbilder.

Während es in der heutigen Zeit mühelos möglich ist, selbst einzelne Personengruppen auf belebten Plätzen internationaler Metropolen mit Hilfe kostenfrei verfügbarer Satellitenbilder zu erkennen, waren die Aufnahmen des menschenleeren Amazonas teilweise so rudimentär, dass ganze Siedlungen nicht mit uneingeschränkter Sicherheit auszumachen waren. Ich verbrachte unzählige Tage damit, den Fluss auf den Satellitenbildern abzufliegen und setzte überall dort Markierungen, wo ich Häuser erkannte oder vermutete und klassifizierte diese entsprechend ihrer Anzahl. Von diesen Karten fertigte ich detaillierte Ausdrucke an. Diese Ausdrucke waren von unschätzbarem Wert, denn der Fluss hat teilweise eine so überwältigende Breite, dass man schon Stunden im Voraus wissen sollte, an welcher Uferseite sich nun eine Stadt oder Ortschaft befindet, um rechtzeitig am richtigen Ufer anzulanden. Denn mit einem vollgeladenen Kanu und aus eigener Kraft gegen eine Strömung von fünf Kilometern pro Stunde zu fahren, ist zwar nicht vollends unmöglich, aber wird schon auf wenigen hundert Metern unerträglich – was ich bedauerlicherweise mehrmals erfahren musste. Jeder, der einmal versuchte, einen auch noch so kleinen Fluss der Breite nach nur mit Muskelkraft von einem zum anderen Ufer zu überqueren, weiß von der Verwunderung zu erzählen, plötzlich, auf den weit entfernten Startpunkt zurückblickend, Hunderte von Metern weiter flussabwärts am gegenüberliegenden Ufer anzukommen.

All dies bereits im Vorhinein sorgfältig geplant, stand meiner praktischen Erfahrung nun nichts mehr im Wege.

Kapitel 4: Auf Tuchfühlung mit dem Urwald

Ein gefangener Piranha

Am nächsten Morgen machten wir uns also in einer kleinen Reisegruppe auf den Weg in das nahegelegene Reservat, in dem wir die nächsten Tage verbringen sollten. Wie bereits erwähnt, war dies kein exklusiver Ausflug, sondern es handelte sich um ein etwas erweitertes Ausflugsangebot einer der Reiseveranstalter vor Ort. Dennoch dienten auch diese Tage meinem Zweck in hervorragender Weise, denn so konnte ich mit Gabriel in allen Details meine Pläne besprechen. Auch wenn Gabriel oft den Amazonas, den Rio Negro oder andere Nebenflüsse befuhr, schien ihm das Vorhaben, dies von Kolumbien aus in einem traditionellen Holz-Kanu und ohne Motor zu tun, gelinde gesagt gewagt. An zwei Hinweise seinerseits erinnere ich mich noch sehr gut.

Die Empfehlung, bei Nacht, wenn möglich, einige Meter in den überschwemmten Wald hinein zu fahren und dort eine robuste Befestigung zu suchen, für den Fall, dass in der Nacht ein Sturm aufkommen sollte.