Aus dem Nebel des Krieges E-Book

19,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Suhrkamp Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind Tausende Menschen umgekommen, Hunderttausende haben Terror und Zerstörung erlitten, Millionen Bürger sind geflohen. Dennoch: unterstützt vom Westen, halten Staat und Gesellschaft stand. Aus dem Nebel des Krieges entsteht eine neue, ungewisse Zukunft. Die Autorinnen und Autoren des Bandes – Schriftsteller, Wissenschaftlerinnen und Aktivisten, Künstlerinnen und Journalisten – halten die Gleichzeitigkeit fest: die Ruinierung des Lebens und seiner Orte; die zivile und militärische Selbstbehauptung; den Willen, eine neue, friedliche Heimat zu schaffen. Sie beschreiben und analysieren die Situation der traumatisierten Menschen im Krieg – ihre tiefgreifende Veränderung, ihre Fähigkeit, sich in sehr unklaren Zeiten dennoch wiederzufinden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 355

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Cover

Titel

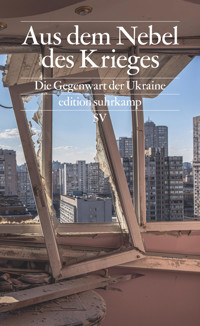

3Aus dem Nebel des Krieges

Die Gegenwart der Ukraine

Herausgegeben von Kateryna Mishchenko und Katharina Raabe

Mit Fotografien

Suhrkamp

Impressum

Zur optimalen Darstellung dieses eBook wird empfohlen, in den Einstellungen Verlagsschrift auszuwählen.

Die Wiedergabe von Gestaltungselementen, Farbigkeit sowie von Trennungen und Seitenumbrüchen ist abhängig vom jeweiligen Lesegerät und kann vom Verlag nicht beeinflusst werden.

Zur Gewährleistung der Zitierfähigkeit zeigen die grau gerahmten Ziffern die jeweiligen Seitenanfänge der Printausgabe an.

Um Fehlermeldungen auf den Lesegeräten zu vermeiden werden inaktive Hyperlinks deaktiviert.

eBook Suhrkamp Verlag Berlin 2023

Der Inhalt dieses eBooks ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten. Wir behalten uns auch eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.Für Inhalte von Webseiten Dritter, auf die in diesem Werk verwiesen wird, ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber verantwortlich, wir übernehmen dafür keine Gewähr. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

eISBN 978-3-518-77622-3

www.suhrkamp.de

Übersicht

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

Informationen zum Buch

5Inhalt

Cover

Titel

Impressum

Inhalt

I

Die Erfahrung der Destruktion

Kateryna Mishchenko

:

Spiegel der Seele

Oksana Karpovych

:

Verfinsterte Orte

Kramatorsk, Gebiet Donezk, der Anfang

Pohrebyschtsche, Gebiet Winnyzja, Ende Februar

Zentralukraine, Anfang März

Kyjiw, Anfang März

Kyjiw, Mitte März

Gebiet Kyjiw, Ende März

Butscha, Anfang April

Kyjiw, Tschernihiw, Mitte April

Kyjiw, Ende April

Borodjanka, Butscha, Hostomel, Anfang Mai

Kyjiw, Mai

Charkiw, Ende Mai

Warschau, Sheffield, Sizilien, Ende Juni

Kyjiw, Mitte Juli

Winnyzja, Ende Juli

Kyjiw, Ende Juli

Volodymyr Rafeyenko

:

Zwei Bibliotheken

Artem Chapeye

:

Wenn der Pazifismus endet

Alissa Ganijewa

:

Die Frage nach unserer Verantwortung

Oksana Dutchak

:

Das Haus, in dem eine Frau wohnt

Verlorenes Zuhause, zerstörte Mauern

Die Falle der (unsichtbaren) Arbeit

Alte und neue Probleme etablierter Systeme

Dauerhaft im Provisorium

Unterstützung und Selbstorganisation

(Neu-)Aufbau

Angelina Kariakina

:

Die Stadt, die sich gewehrt hat

Nataliya Gumenyuk

:

Nach der Besatzung

Kateryna Iakovlenko

:

Vorsicht, gefährliche Bäume

II

Die Aufnahme der Veränderung

III

Orientierungsversuch

Yuriy Hrytsyna

:

»Nobody will come« – Bildohnmacht in Zeiten des gestreamten Krieges

Svitlana Matviyenko

:

Terrorumgebungen

Von der Desinformation zum Terror

Das nekropolitische Datensubjekt

Die Produktion des »Mißbrauchswerts«

Stanislaw Assejew

:

Meine Idee von Gerechtigkeit

Irina Zherebkina

:

Antinomien des Krieges. Philosophieseminare in Charkiw

Postskriptum

Susanne Strätling

:

Zeitenwende. Ein Begriff des 24. Februar 2022

Wissenswenden

Tamara Hundorova

:

Die Provinzialisierung des Russischen – Demaskierung des Imperiums

1. Dekolonisierung als Provinzialisierung

2. Sprachliche Dekolonisierung

3. Derussifizierung als Dekolonisierung nach dem 24. Februar

Karl Schlögel

:

Wie von einem Blitzstrahl erhellt. Deutsche Szene

Aleida Assmann

:

Zukunft aus Vergangenheit? Putin, die

EU

und die Ukraine aus der Perspektive ihrer Erinnerungskulturen

Die Verbrechen des Nationalsozialismus und des Stalinismus

Russland als post-imperiale Nation

Imperien und Nationen

Imperien

Nationen

Die Nation gegen das Imperium

Europäische Träume

Statt eines Nachworts

Bildnachweis

Kurzbiographien

Fußnoten

Informationen zum Buch

3

5

7

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

165

167

168

169

170

171

172

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

191

192

193

194

195

196

197

198

199

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

277

278

279

280

281

282

283

7I Die Erfahrung der Destruktion

9Kateryna Mishchenko

Spiegel der Seele

Heute ist die Ukraine auf den nächtlichen Satellitenbildern sehr gut zu erkennen. Eine Art negativer Sichtbarkeit – auf der mit Lichtern übersäten Landfläche gibt es einen dunklen Fleck, wie ein Spiegelbild des Schwarzen Meeres. Die Worte »ukrainische Nacht« haben sich mir nun endlich erschlossen – beängstigend und nah zugleich. Wenn ich früher die Nacht als einen Rückzugsort des sozial Verdrängten gesehen habe, erscheint jetzt die Existenz selbst im Schatten. Ich muss von neuem versuchen, den Menschen und das Menschliche in einem konkreten historischen Moment zu verstehen – das ist es, was diese lange Nacht des Vernichtungskrieges für mich bedeutet.

In der ukrainischen Sprache sind eine Menge und Finsternis Homonyme. Wie lassen sich genozidale Ausmaße denken? Wie viele Kriegsverbrechen wurden bereits dokumentiert? Zehntausende. Wie viele Kinder haben ihr Leben verloren? Schon annähernd fünfhundert. Wie lange wird es dauern, die Ukraine zu entminen? Für die dreißig Prozent unseres Territoriums, die gegenwärtig vermint sind, mindestens zehn Jahre. Das Übermaß an Zerstörung und Brutalität macht mir vor allem klar, wie groß mein Land ist: Es wird so lange und so brutal zerstört, und es bleibt hartnäckig bestehen.

Ich erinnere mich noch an die erste Nacht nach dem Beginn der Invasion. Schlafen war unmöglich. Ich verbrachte die Nacht bei einem Freund, weit weg vom Kyjiwer Regierungsviertel, wo meine Wohnung lag und wo russische Truppen landen sollten, um die Staatsführung gefangen zu nehmen oder zu töten. Vom Fenster aus betrachtete ich das Stück Straße in der Nähe der Metrostation »Völkerfreundschaft«: eine gewundene Asphaltstraße, Bäume auf beiden Seiten, das Licht der Straßenlaterne gedämpft, leicht rötlich. Ruhig und leer, friedlich. Ich hatte Angst, den Blick 10abzuwenden, als hätte er die Macht, diese Landschaft zu konservieren und so zu verhindern, dass sie durch die Militärtechnik des »befreundeten Volkes«, durch Explosionen und Feuer zerstört wird. Es war sehr still geworden, als verhielte sich die Stadt absichtlich leise, um dem Kriegslärm etwas entgegenzusetzen. In einer der folgenden Nächte war ich zufällig während der Ausgangssperre im Hof – die Stille einer schrecklichen Erwartung, das Lichtregime (nach 22 Uhr sollte man möglichst das Licht ausschalten, damit der Feind uns nicht so leicht bemerkt) und der Sternenhimmel über uns. In einer solchen durch und durch frostigen, einsamen ukrainischen Nacht möchte man trotz des für immer gebrochenen Herzens verzweifelt lieben.

Seitdem ist fast ein Jahr vergangen. Ich ertappe mich bei dem Gedanken, dass ich die Tage vor und unmittelbar nach dem großen Krieg vermisse, denn die Erinnerungen daran sind das aktuellste Bild meines Zuhauses. In den sogenannten Tagen null – vor der Invasion – habe ich viele Filme über Katastrophen und das Überleben gesehen. Ich träumte, wie ich voller Panik mit meinem Kind im Bus nach Berlin fuhr, wie ich versuchte, alle meine Zimmerpflanzen in einen Koffer zu packen: Ich stellte die Töpfe zu einer Pyramide auf und wusste dann nicht, wohin mit den ganzen Pflanzen und wie viel Erde man von den Wurzeln abschütteln kann, damit sie überleben. Jetzt suche ich nach einer Fortsetzung dieses Traums, gehe in Blumenläden oder Gartenmärkte – einfach, um eine Weile dort zu sein.

Ich erinnere mich an den Tag eins, an die ernsten Gesichter der Menschen in der morgendlichen Schlange im Supermarkt. An die zitternden Hände der Verkäuferin in der Zoohandlung, es gibt keine Katzentransportboxen, heute kommen wahrscheinlich auch keine mehr. Ihre Verwandten sind irgendwo im Gebiet Tschernihiw, dort ist die russische Armee schon. In einer Buchhandlung mit Café, wo ich ein bisschen arbeiten wollte, ist der Barista ein ehemaliger Soldat. Sein Freund wurde an dem Tag mobilisiert, eine Woche später sollte er Vater werden. Ich sitze da und blicke aus dem Fenster, das die ganze Wand einnimmt, auf meine Straße und frage mich, ob er keine Angst hat bei so einem großen Fens11ter, wie viele Glasscherben es geben wird. Zur Mittagszeit sitze ich zu Hause in der Küche. Ich höre, wie sich mein Mann im Badezimmer übergibt. Er kann nicht akzeptieren, dass der Albtraum begonnen hat. Ich hingegen bin schon ganz davon vergiftet, ich finde einen Punkt, den ich fixieren kann: das Cover des Buches Trauma and Recovery von Judith Herman, das ich meinem Mann zum Valentinstag geschenkt hatte. Ich habe die ersten Seiten gelesen und der Hauptgedanke war: Dem Opfer zu glauben, fällt schwer, es ist bequemer und sicherer, sich mit dem Aggressor zu assoziieren. Sich auf die Seite des Opfers zu stellen, bedeutet, es zu wagen, den Status quo zu zerstören. Nach dem traurigen Abschied von meiner gesamten Bibliothek war ich diesem Buch dankbar für die Gedanken, die sich – mehr als einmal – in den endlosen Debatten um die Unterstützung der Ukraine und die politischen – für uns schicksalhaften – Entscheidungen der verschiedenen Länder materialisierten. Der Status quo wurde gebrochen, um den Preis von Menschenleben, und diese verlorenen Leben sind finstere Mengen.

Ich erinnere mich an das Brummen unserer Flugzeuge am Himmel über Iwano-Frankiwsk, wohin wir schließlich fuhren. Und im Telefon das Schluchzen der älteren Kindergärtnerin meines Sohnes, die mit ihrem Mann auf die Datscha in der Nähe von Tschernihiw gefahren war, um dort den Krieg »abzuwarten«. Sie sagte, die Kinder täten ihr so entsetzlich leid, an ihrem Fenster fahren schon Panzer vorbei, sie kommen nicht mehr weg. Später kehrten sie glücklicherweise nach Kyjiw zurück. Ich hingegen habe mit meinem Sohn das Land verlassen.

Im Nachtbus nach Prag – von dort würden wir den Zug nach Berlin nehmen – wurde mir klar, dass die Träume durch Wahnvorstellungen abgelöst worden waren. Die Nachrichten erklingen mit den Stimmen toter Kinder – dieser Satz dreht sich in meinem Kopf, ich bin in einem wachen Albtraum gefangen. Neben uns sitzt eine Familie aus Butscha, damals noch für uns alle »nur« eine besetzte Stadt, in der gekämpft wird. Die Frauen rufen immer wieder ihre Ehemänner an, die dortgeblieben sind. Eine von ihnen kann das Geplapper der Kinder nicht mehr ertragen, 12sie verbietet ihnen ständig den Mund und flucht. Irgendwann befiehlt sie auch meinem Sohn, den Mund zu halten. Die andere Frau ist vor Erschöpfung ganz still. An der polnischen Grenze, bei der Gepäckkontrolle, stehen wir mit einer weiteren jungen Frau für kurze Zeit zu dritt in der Halle und warten darauf, dass wir wieder in den Bus steigen können, nachdem auch er kontrolliert wurde. Es war still, wir blickten uns schweigend in die Augen – ein durchdringender Moment, wenn man den eigenen Schmerz in den Blick legt und versucht, jemandem davon zu erzählen, und einem dasselbe Signal entgegenkommt. Verbundenheit und höllische Einsamkeit zugleich. Aber wir müssen die Kinder nehmen und weiterfahren.

***

Heute kann man in den Medien die Rekonstruktion der Verbrechen in Butscha verfolgen, insbesondere in der Jablunska-Straße, die durch die Leichen der Bewohner gezeichnet war. In die Gesichter der Ermordeten blicken. Man kann sogar die Fotos der identifizierten Mörder sehen, der berüchtigten Pskower Fallschirmjäger, die den Einheimischen die Handys abnahmen und damit zu Hause in Russland anriefen, wo sie später für besondere Tapferkeit ausgezeichnet wurden. Um auch nur diese wenigen Sätze zu verdauen, bräuchte man Jahre. Und woher soll man erst die Zeit nehmen für all das erworbene Wissen?

Das Stöhnen der Menschen unter den Trümmern von Häusern, die wegen des ständigen Beschusses nicht geborgen werden können, Exhumierungen, Übergabe von Leichen, Austausch von sterblichen Überresten, Verwandte, die zur weiteren Identifizierung der Toten oder dessen, was von ihnen übrig ist, DNA-Proben abgeben. Die Suche nach Verwandten unter jenen Überresten, über die schon die Würmer kriechen. Die massenhafte Verstümmelung des Menschlichen fragmentiert die Seele und ihre Zeit. Die Überreste des eigenen Selbst befinden sich irgendwo, nicht unbedingt alle an einem Ort: Etwas lebt in der Vergangenheit, ein Teil 13bleibt dem Alltag und der Sorge anvertraut. Manchmal gehen die Gedanken einfach verloren. Etwa dreißigtausend Vermisste. Diese Zahl finde ich auf der Seite der Internationalen Kommission für vermisste Personen (ICMP), die der Ukraine bei der Identifizierung von Vermissten hilft. Verschwinden und Suchen als Existenzform. Parallel zu den Strafverfolgungsbehörden, internationalen Teams und zivilgesellschaftlichen Initiativen suchen auch ganz gewöhnliche Menschen nach Spuren. Wie sie gerade können, für sich selbst, für das persönliche Archiv.

Anfang Oktober lernte ich in Frankfurt zufällig eine Frau aus Butscha kennen, die wie ich an einem Workshop zur visuellen Anthropologie des Krieges teilnahm. Sie erzählte mir, dass sie die Straße mit ihrem Smartphone filmte, während sie mit ihren Kindern wegfuhr. Sie hat zerschossene Autos mit toten Menschen gesehen. Diese Videos zeigt sie den Deutschen, mit denen sie kommuniziert. Sie hat das Bedürfnis, über die Verbrechen, die sie gesehen hat, auszusagen. Endlich gehört zu werden. Nach unserem Treffen wurde mir klar, dass die Zeugenarbeit das Bild des Opfers erheblich beeinflusst. Wenn man in den Geflüchteten oder den Ukrainern in ihrer Heimat nicht nur Opfer sieht, die man zutiefst bedauert, sondern Zeugen, dann wird auch dieser Krieg nicht als große Naturkatastrophe, sondern als kalkulierter Genozid wahrgenommen werden. Auch wenn das global gesehen nichts an der Tatsache ändert, dass mein Land ein Schlachtfeld ist und die Welt dieses schreckliche Sterben von Menschen innerhalb seiner Grenzen zugelassen hat.

Jeden Tag leistet die Seele Zeugenarbeit, die auch eine Arbeit des Begreifens ist. Wie lässt sich das Unbegreifliche begreifen? Es ist möglich, wenn Tausende von Menschen an diesem kollektiven und so persönlichen Prozess beteiligt sind. Geschichten erzählen, Tagebuch führen, ein Smartphone benutzen, vor allem in der Besatzungszeit, vor allem ohne Internet und ohne Verbindung mit der Außenwelt, als Mittel der Kriegsdokumentation. Miteinander zu teilen, sich zu kümmern, zu retten. In unserer Umgangssprache 14wird das Wort »rausholen« oft im Sinne von Herausforderungen bewältigen (»alles aus sich rausholen«) verwendet, seine direkte Bedeutung verbindet sich heute mit der Evakuierung anderer. Um zu begreifen und zu überleben, muss Rettung in Gang gesetzt werden, indem man anderen die Hand reicht.

Nach den permanenten russischen Angriffen auf die Energieinfrastruktur entstanden überall in der Ukraine »Punkte der Unbeugsamkeit« – öffentliche Orte, an denen es Wärme, Wasser und Strom gibt. Für einen rein zweckdienlichen Ort ist das ein ziemlich pathetischer Name, aber ich fand ihn sofort sympathisch, denn in dem einfachen Akt einer Übergabe von Energie lebt in diesem Kontext die Menschlichkeit auf. Was als Vertrauensseligkeit erscheinen mag, wie vielleicht auch der Glaube daran, dass das Licht die Dunkelheit besiegen wird, führt tatsächlich zu dieser Unbeugsamkeit.

***

Vor einigen Monaten, als der Oberkommandierende der Streitkräfte der Ukraine, General Walerij Saluschnyj, bereits ein Star der internationalen Medien war, erfuhr ich in einem Interview zu meinem Erstaunen, dass er vor seinem Studium an der Militärfakultät überlegt hatte, Komiker zu werden. Ob es nun Zufall ist oder nicht – mindestens zwei aktuelle Hauptpersonen im Management dieses Kriegs sind Liebhaber der Komödie. Ist das vielleicht eine geheime Ressource der Standhaftigkeit oder Unbeugsamkeit? In traurigen Zeiten, wo einen höchstens noch Pläne für die ferne Zukunft aufheitern können, ist Humor eine Möglichkeit der Abstraktion und Reflexion, eine Möglichkeit, über seine von Trauer geprägte Identität hinauszuwachsen. Aber ich möchte Lachen und Komik nicht nur als therapeutische Praxis denken, die hilft, nicht verrückt zu werden. Wichtiger ist ihr humanistisches Potenzial. Es ist auch eine Form der Fürsorge, nicht nur für sich selbst, sondern auch für andere, um die Angst zu überwinden und die Perspektive zu wechseln. Sie schafft einen neuen gemeinsamen Raum.

15Ich beobachte Wolodymyr Selenskyj scharf, wenn er heute scherzt. Er wirkt müde und nervös, als sehne er sich nach der Leichtigkeit, nach dem gestohlenen Lachen. In einem Gespräch mit David Letterman sagte er, jeder habe etwas an diesen Krieg abgegeben, die Kinder zum Beispiel ihre Kindheit. Wenn ich darüber nachdenke, ob sein ungezwungenes Lachen das ist, was er an den Krieg abgegeben hat, komme ich unwillkürlich zurück zu mir, zu der Frage, was die Menschen um mich herum abgegeben haben. Selenskyj kann gut spiegeln. Und ein Gefühl von Gemeinschaft vermitteln, etwa bei der Suche nach seelischer Rettung und dem Versuch, sich von sich selbst zu distanzieren und sich von den neuen Bruchstücken im Inneren abzustoßen.

Aus einer Geschichte der Selbstlosigkeit geht eine andere hervor. Vor kurzem ist Hennadij Afanassjew, unter Menschenrechtlern als einer der drei »Krim-Gefangenen des Kreml« bekannt, in der Region Luhansk umgekommen. Zusammen mit dem Filmregisseur Oleh Senzow und dem Anarchisten Oleksandr Koltschenko war er 2014 vom russischen Geheimdienst verhaftet worden, weil er sich gegen die Annexion der Krim ausgesprochen hatte. Afanassjew konnte 2016 ausgetauscht werden, Senzow und Koltschenko drei Jahre später. Nach dem 24. Februar meldeten sich alle drei zur Armee. Ein weiterer Anarchist, Antifaschist und Menschenrechtsaktivist, Maksym Butkewytsch, der sich seit Jahren für die Freilassung von Krim-Gefangenen einsetzt, hat sich ebenfalls der Armee angeschlossen. Und Ende Juni zeigten ihn die russischen Propagandisten in ihren Nachrichten – so erfuhren wir, dass er in Gefangenschaft war. Später gab es ein weiteres Video mit ukrainischen Gefangenen – so erfuhren wir, dass er noch am Leben war, wenn auch sehr abgemagert. Seit einem halben Jahr weiß niemand mehr etwas. Natürlich waren die russischen Streitkräfte froh, einen solchen Mann gefangen nehmen zu können, verkörpert er doch alles, was sie zerstören wollen und was sie fürchten. Den Kampf um Gerechtigkeit, Menschlichkeit, gesellschaftliches Engagement und Würde.

Endlich hat sich mir auch das Wort »Würde« erschlossen. In den letzten neun Jahren habe ich den Maidan nur zögerlich »Re16volution der Würde« genannt. Das Wort Maidan bezeichnete für mich eher das politische Wesen dieses Aufstandes. Der Begriff Würde hat sich damals meiner Ansicht nach nicht revolutioniert, sondern eher herausgebildet, und jetzt sehe ich ihn in kristallisierter Form. »Heute ist die ganze Ukraine der Maidan«, sagte mein Mann einmal. Seine Worte bringen das politische Wesen des ukrainischen Widerstands perfekt zum Ausdruck: Eine Gesellschaft von Menschen kämpft für sich selbst. Menschen, die in der verschwörungstheoretischen Perspektive des Kreml nicht vorkommen, die jenseits dessen sind, was man sich dort vorstellen kann. Die Allgemeingültigkeit von Würde und Menschlichkeit und die entschlossene Selbstorganisation kompensieren oftmals institutionelle Mängel, fehlenden Wohlstand und politische Bildung. Gegenwärtig stützt sich die Ukraine buchstäblich auf die Menschen.

Wie wir sagen – der Krieg wird gegen das ganze Volk geführt, und das ganze Volk kämpft mit. Jeder an seinem Platz. Diese inklusive und engagierte Formel könnte zum Fundament der Zukunft werden, wie vage sie im Moment auch erscheinen mag. Einer Zukunft ohne Kämpfe, dafür mit einem Verantwortungsbewusstsein für das Gemeinsame. Dieses Fundament und insbesondere die Position einer radikalen Menschlichkeit als Gegenpol zur Entmenschlichung des Krieges manifestiert sich in den täglichen Ansprachen von Wolodymyr Selenskyj an die Ukrainer – vielleicht ist er ihr erster echter Vertreter in der modernen Geschichte. Er spricht bewusst aus einer menschlichen Perspektive. Selenskyj übersetzt die Erfahrungen jedes einzelnen Tages, den das Land durchlebt hat, in Worte, er prägt den öffentlichen Diskurs und festigt den Anspruch, sich nicht von Hass und Verzweiflung überwältigen zu lassen. Seine Sprache der Menschlichkeit war in verschiedenen Ländern zu hören, sie weicht vom politischen Populismus ab, manipuliert nicht, sondern sucht die Ansprache und findet Verständnis. Es gibt lustige Memes darüber, dass der ehemals russischsprachige Präsident so gut Ukrainisch gelernt hat, dass er jetzt ständig die russischen Wörter vergisst. Ich würde sagen, dass er jetzt nicht nur Ukrainisch im linguistischen Sinne 17spricht, sondern die politische Sprache, die von den Ukrainern nach dem Maidan entwickelt wurde. Heute ist die ukrainische Sprache die Sprache des echten, nicht des Salon-Antifaschismus.

Gleichzeitig muss ich beim Anblick des von den Schatten des Krieges gezeichneten Selenskyj an das Schweigen denken. Früher habe ich Schweigen mit Poesie assoziiert, die ein Gefühl der Präsenz des Ungesagten vermittelt, etwas zwischen den Worten oder jenseits von ihnen. Jetzt höre ich in ihm jemanden, der Zugang zu allen Geheimnissen hat. Ich hoffe auf sein lebendiges Sprechen, die Rede eines Menschen mit einem kreativen Beruf, auf irgendeine Metapher, in der das wahre Grauen und die schlimmsten Verbrechen, etwas, das nicht mehr zu ertragen sein wird, unwissentlich enthüllt werden. Schon vor diesem blutigen Krieg konnten sich seine Ansprachen wie Honig auf die sozialen und politischen Wunden legen, und so funktioniert es auch jetzt. Aber dieser »gebrochene« Humor, die Erschöpfung in seinen Augen lassen in den Raum hinter den Kulissen blicken, als führten sie die Seele auf die Seite des Schweigens.

Ich versuche, für mich selbst das auszudrücken, worüber ich schweige. Von nun an ist das Maß meines Lebens der Tod anderer Menschen, von nun an wird es immer eine Kluft geben zwischen denen, die bereit sind, ihr Leben zu lassen, und denen, die dadurch Sicherheit erhalten. Der Genozid an meinen Mitbürgern war das Ergebnis einer Logik, dem abscheulichen russischen Staat ein Opfer zu bringen, um mit ihm Geschäfte machen zu können. Und all das ist unverzeihlich.

Eines der Bilder von der Seite des Schweigens kann die Streuung russischer Phosphorbomben am Nachthimmel über der Ukraine sein. So etwas wie die Kehrseite des Sternenhimmels, der sich so erschreckend pittoresk über die lichtlosen Städte legt, dass einem das Herz stockt. Gleichzeitig ist es eine Version des Horizonts der in den Tod verliebten »russischen Welt«. Wie jeder Faschismus ist auch die russische Unterart nicht indifferent gegenüber Ästhetik. Was ist seine berühmte Installation der als großes Z aufgereihten Kinder aus einem Hospiz in Kasan wert? Und was dieses Spektakel des großen Albtraumkrieges, den uns die groß18zügigen »russischen Partner« für immer geschenkt haben. Die Gewalt dieses Spektakels wird durch eine »kleine« Geschichte, die ich im Oktober las, gut illustriert: In Liman stahl ein russischer Soldat eine Überwachungskamera aus einem Haus, und nach einiger Zeit sahen die Besitzer das Bild, das sie übertrug, wieder – es kam aus einer Wohnung in Burjatien. In diesem Krieg zu kämpfen, bedeutet unter anderem, sich die gestohlene Sicht und den eigenen Blick auf die Welt zurückzuholen.

Dieses ganze Jahr lang passiert es oft, dass ich mich plötzlich fühle, als hätte ich den ganzen Tag geweint und in den Augenhöhlen dröhnt die Leere. Aber meine Augen haben nicht eine einzige Träne vergossen. Als wäre es ein geliehenes Gefühl. Ein Luftzug in den Augen. Vielleicht fühlt sich so das Weinen der Seele an, und die Augen, ihr Spiegel, halten die Erinnerung an diese fremde Erschöpfung fest. Vielleicht ist es jemand anderes, sind es andere, deren Trauer, Tod, Unfreiheit, Verletzung, Hunger, Verlust in das Innere meines Lebens eindringen und sich darin niederlassen. Dann wäre klar, warum ich mich in meinem Körper fühle wie in einem Geisterhaus. Stress und Ungeduld vibrieren in meinen Händen, mein Rücken schmerzt und deutet an, dass das Leben nie wieder bequem sein wird. Die Angst klopft von innen gegen meine Brust, und der Kummer sitzt direkt hinter meinen Augäpfeln und trocknet die Tränen. Ich denke, wenn ich versuche, den verlorenen Teil von mir in den Ecken meines inneren Zuhauses zu finden, wird sich eine kleine Lücke auftun – ein Ort, an dem dieser Luftzug der Augen frei fließt. Dort versteckt sich die Seele vor einem schrecklichen Gedanken. Dass ein Vernichtungskrieg in mein Leben getreten ist und alles darin umbringt.

Aus dem Ukrainischen von Lydia Nagel

19Oksana Karpovych

Verfinsterte Orte

Kramatorsk, Gebiet Donezk, der Anfang

Der Frühzug nach Kramatorsk, ein halb leerer Wagen, nur ein paar Männer mit großen Rucksäcken. Sie sehen aus wie Militärangehörige oder einfach wie Menschen, die viel erlebt haben, sich im Winter das Gesicht mit eiskaltem Wasser waschen mussten, ihr ganzes Mittagessen mit einem Löffel essen und schwere Gegenstände tragen. Einer von ihnen sitzt neben mir, unrasiert, die Unruhe unterminiert seine kompakte Männlichkeit, dringt durch die Schichten dunkler Kleidung, sie äußert sich in einem nervösen Zucken des Beins. Ich biete ihm Schokolade an, beginne ein Gespräch. Ich erkläre, dass ich ungeplant in den Osten fahre – um als Produzentin für ausländische Medien zu arbeiten. Er ist Kriegsfotograf. Sie alle sind, wie ich jetzt weiß, Journalisten und Kriegsberichterstatter. Aus den verschiedenen Richtungen der Welt bewegen sie sich auf ein gemeinsames Ziel zu – sie wollen über etwas berichten, von dem wir an diesem 23. Februar immer noch hoffen, dass es nie passieren wird.

Die ersten Explosionen. Sie machen mich augenblicklich klein und einsam. Als ich sie höre, springe ich aus dem Bett. Ab jetzt höre ich nur noch meinen Herzschlag. Wie viel Zeit habe ich? Trifft es unser Hotel? Ich erinnere mich an den offenen Koffer auf dem Boden, dann ein Riss, jetzt liege ich auf dem Boden, meine linke Hand zittert unkontrolliert. Ich verstehe nicht, warum ich auf dem Boden liege. Der Koffer fällt mir ein, ich höre die zweite Explosion, oder war die zweite vorher? Und wann war die dritte? Auf dem Hotelflur Hektik und Stimmengewirr in allen Sprachen der Welt. Ich öffne die Tür, vor mir steht einer der Reporter, gestern hat uns jemand in der Bar bekannt gemacht. Er blickt in meine verschlafenen Augen und verkündet den Beginn des Krieges: »Es geht los!«

20Die dritte Explosion ist schon nicht mehr so beängstigend. Bei der dritten packe ich, werfe die wenigen Sachen, die ich mitgebracht habe, in den Koffer.

Wir hatten seit Monaten mit den Informationen über das russische Militärgerät entlang der Grenze gelebt. Wir hörten die Nachrichten, die prognostizierten Daten der Invasion, 16. Februar, 17. Februar, 22. Februar, wir hatten Angst, ich hatte Angst, und zugleich lachte ich, zusammen mit den anderen. Die russischen Truppen hatten so lange dagestanden und nicht angegriffen, dass wir uns fast an sie gewöhnt hatten. Als ich nach Kramatorsk fuhr, dachte ich nicht, dass ich den Krieg dort erleben würde. Nicht jetzt. Nicht am nächsten Morgen.

Seit fünf Uhr unterwegs. Der Fahrer meint, in der Zentralukraine sei es jetzt am sichersten. Solange wir Treibstoff haben, halten wir nicht an. Ich muss ständig an die Menschenmenge mit den blau-gelben Fahnen und den Spruchbändern »Kramatorsk ist Ukraine« auf dem zentralen Platz der Stadt gestern Abend denken. Als hätten sie etwas gewusst, was ich nicht wusste.

Pohrebyschtsche, Gebiet Winnyzja, Ende Februar

Nicht immer kann man nachts schlafen, manchmal fliegen ab 4.30 Uhr Flugzeuge über uns hinweg. Eine feindliche Rakete wurde in der Stadt abgeschossen. In Pohrebyschtsche, wo die Mobilisierung in vollem Gange ist, war ich dabei, als die Männer aufgerufen und in Bussen weggeschickt wurden. Ihre Gesichter waren traurig, aber alle sagten, dass sie motiviert sind. Die Einberufung erhalten sie per Telefon. Die Territorialverteidigung hebt unter anderem mit Schaufeln und Traktoren Gräben aus und bereitet Brandcocktails vor.

Die Menschen haben Angst, sich in die Augen zu sehen. Der Krieg verändert das Denken und Handeln. Von alten Frauen bis zu den Militärangehörigen – alle reagieren hier feindselig auf unbekannte Gesichter. Wenn ich durch die Straßen gehe, sage ich absichtlich zu allen »Guten Tag«, aber nicht alle antworten. Eine un21überlegte Handlung, und schon stehe ich »auf der Liste« der Saboteure. Ich fühle mich nicht sicher. Schon mehrmals bin ich vom Militär und der Territorialverteidigung kontrolliert worden. Jede Begegnung mit aggressiven, bewaffneten Männern ist traumatisch. Jede einzelne. Weil es so ungewohnt ist. Oder einfach, weil aggressive Männer mit Waffen nicht normal sind. Ich möchte mich nicht daran gewöhnen.

Müdigkeit. Sirenen und Müdigkeit. Sirenen, Saboteure und Müdigkeit. Sirenen, Saboteure, Reservisten, Wehrpflichtige, Luftlandetruppen. Sirenen, Saboteure, Reservisten, Wehrpflichtige, Luftlandetruppen und ein Checkpoint. Luftflotte, Straßen, Verluste, Feinde, Zeichen, Markierungen, gesprengte und abgerissene Brücken. Züge. Abfahrten vom Bahnhof für Frauen und Kinder. Die Männer in die Territorialverteidigung, aber jetzt gibt es so viel Verteidigung. Alle wollen Waffen. Der Feind verliert in den Augen der Gesellschaft seine Menschlichkeit.

Ich habe die Ukraine immer als weit empfunden, aber jetzt ist sie dick und zähflüssig, jeder Schritt auf der Straße oder dem Bürgersteig, wo es einen gibt, ist kurz. Auf dem Teich halb geschmolzenes Eis und zwei weiße Schwäne. Ihre Hälse und ihr Gefieder wirken lebendig vor dem Hintergrund der Autoschlange an der Tankstelle. In der Schule knüpfen Kinder und Frauen Tarnnetze aus alten Lumpen und zerschnittener Kleidung. Sie werden von der Werklehrerin beaufsichtigt. An der Wand eine Aufschrift: Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Seneca. Ich habe den Werkunterricht nie gemocht. Ich habe gehört, dass man sich in der Küche gesellschaftlich nützlich machen und Fische für die Territorialverteidigung ausnehmen kann. Entschuppen, Bäuche aufschneiden, Gallenblasen herausnehmen passt besser zur Stimmung dieser Tage und zu meiner endlosen Wut als das Knüpfen. Am Telefon erzählt mir meine Schwester, dass die Hunde im Dorf aus Angst vor den Schüssen aufgehört haben zu bellen. Hier ist es umgekehrt, wenn die Sirenen heulen, bellen nur Hunde, alle anderen sind still.

Die letzten Abende vor unserer Abreise haben wir keine Nachrichten mehr gehört. Unser Haus war niedrig, mir kam es auch so 22schon vor wie in einem Schutzraum, in einer Schlucht, in einem feuchten Abgrund, aber auch hier flogen morgens Flugzeuge, die versuchten, den Brunnen im Hof zu erwischen und die Hunde zu ärgern. Mit der Zeit hörte ich überall Sirenen, als hätte ich einen Hörfehler.

Zentralukraine, Anfang März

Wir fahren auf unbekannten Straßen, wo die Wegweiser entfernt wurden, um die Besatzer zu verwirren. Straßen ohne Wegweiser verwirren auch mich. Wir passieren Checkpoints. Füllige Männer mit Maschinengewehren. Helle Sandsäcke sind mit selbstgebastelten Netzen bedeckt, genau solchen, wie wir sie in der Schule geknüpft haben. Neben dem Sonnenstand orientieren wir uns an der Verkehrsdichte. In Richtung Krieg fahren Konvois von Lastwagen und Transportern, entgegen kommen ihnen Autos mit handgeschriebenen Schildern – KINDER. Die sowjetischen monumentalen »Willkommen in …« sind vorübergehend mit Müllsäcken verklebt. Hier ist niemand mehr willkommen. Anonyme Städte und Dörfer. Getrennt durch Checkpoints, wie ein Hürdenlauf. Die vorfrühlingshafte kahle Zentralukraine, als hätte sie den Krieg bereits überlebt. Die schwarzen Fensterlöcher von unfertigen Gebäuden und zerstörten sowjetischen Kolchosen, die rostigen Rahmen von Bestarbeitern, farbige Schuppen von Mosaiken.

Im Radio hieß es, die russische Armee sei nicht stark, aber lang. Wie treffend. Einige Menschen und Medien zählen die Tage des Krieges und denken, dass alle Tage des Krieges durchgezählt werden können und dass das Zählen bald ein Ende hat. Ich behalte die Zahlen nicht im Kopf. Von Anfang an hatte die Ordnung der Dinge keine Bedeutung, denn es gibt keine Ordnung mehr auf der Welt. Andererseits gibt es jetzt nur noch die Ordnung, weil die Dinge endlich beim Namen genannt werden, Russland als faschistisch bezeichnet wird. Ich ertappe mich bei dem Gedanken, dass sich vor meinen Augen das Schlimmste und das Beste zu23gleich abspielt: schreckliche Verbrechen und die furchtlose Menschlichkeit all derer, die sich diesen Verbrechen entgegenstellen, die versuchen, sie zu stoppen. Beide haben sehr klare, spezifische Formen angenommen, sie können mit nichts anderem mehr verwechselt werden.

Vor Uman sind die Felder mit Raketen übersät. Am 24. Februar wurden in Palanka Militärlager bombardiert. Die Trümmer sind kilometerweit verstreut. Nichtexplodierte Geschosse ragen aus dem Boden wie junge Bäume, die im Herbst nicht vom Traktor umgepflügt wurden. Waffentrümmer. Wenn sie nicht wären, könnte man denken, dass sich nichts geändert hat.

Kyjiw, Anfang März

Die Stadt wirkt verlassen. Auf der Harmatna-Straße waren morgens die Verschlafenen, die Alten, die Einsamen, die Behinderten und die Verrückten der Stadt unterwegs. Frauen mit markanten Gesichtern, wie sie nur diejenigen haben, die ihr ganzes Leben lang am Rande der Gesellschaft waren, standen an, um Zigaretten zu kaufen. Die Verkäuferin verkündete aus dem Kiosk, dass es nur noch die teuren gebe. Alte Frauen in langen beigen Jacken kauften mit kalten Händen Fleisch. Hinter dem Fleischverkauf stand eine offene Kiste mit Hähnchenschenkeln. Leere Parkplätze. Kyjiw erinnert an den ersten Tag des neuen Jahres, an dem die einen schlafen, andere zur Arbeit müssen und wieder andere in der Ferne Feuerwerk in die Luft jagen.

Ich kann mich nicht vor dem Gedanken schützen, dass die Kyjiwer Kriegsnächte schwer zu ertragen sind. Mit der Dunkelheit kommt der Krieg näher, geht unter die Haut. Ich schaue mich in der kleinen Wohnung um, sitze kerzengerade im Bett und stelle mir vor, wie sich Glassplitter auf mein Gesicht zubewegen. Ich werde vom Donnern der Explosionen geweckt, manchmal beachte ich sie gar nicht, manchmal erregen sie mich bis zur Übelkeit. Jede Nacht wache ich gegen drei Uhr auf, prüfe mein Telefon auf schreckliche Nachrichten und Neuigkeiten und schlafe wie24der ein. Und dann, am nächsten Morgen, scheint derselbe Donner nicht mehr so beängstigend zu sein, man kann dazu in Ruhe Eier braten, die Straße entlanggehen und mit einem Freund reden. Jeder Tag und jeder Schritt in Kyjiw ist ein unverhofftes Glück. Jedes Unternehmen, das nicht geschlossen hat, ist Gold wert, und jeder Mensch, der geblieben ist, kommt einem vertraut vor. Geld bedeutet nichts. Ohne lebendige Menschen und Verbindungen ist es ungültig, oder wie Straßenbahnfahrkarten ohne Straßenbahn. Die öffentlichen Verkehrsmittel fahren nicht überall hin oder mit Unterbrechungen, die Entfernungen zwischen den Bezirken scheinen viel größer, vor allem wenn es windig und kalt ist, die Überquerung des Dnipro gleicht einem Wunder. In Friedenszeiten mochte ich den Geruch der Kyjiwer Metro immer. Aber jetzt ist es muffig, viele Menschen übernachten dort, einige verbringen auch ihre Tage auf den Bahnsteigen und in den Zügen. Es riecht nach Unsauberkeit, Schweiß, Schlaf und Schlaflosigkeit. Am Eingang überprüft die Polizei meinen Pass, wohin ich wolle, wo ich gemeldet sei und ob ich Waffen dabeihabe. Ich habe mich schon etwas daran gewöhnt, so viele bewaffnete Männer zu sehen, verliere aber immer noch den Überblick, fühle mich wehrlos und verdächtige mich fast selbst. Und ich kann mir nicht erklären, warum ich hier sein will, ich bin doch kein Kamikaze. Es gibt verschiedene Gründe, aber der wichtigste ist die Erkenntnis, dass sich vor meinen Augen etwas Wichtiges abspielt, etwas, das mich verändert, und dass ich Zeugin einer Art nackter Wahrheit bin. Dafür reicht es, einfach da zu sein und nicht zu blinzeln. Ich kann das weder beschreiben noch fotografieren, aber ich kann und will es durch meinen Körper gehen lassen, auf dessen Erinnerung ich vertraue. Ohne unsere Anwesenheit gäbe es diese Wahrheit nicht, sie existiert gerade deshalb, weil wir uns ihr zuwenden.

Kyjiw, Mitte März

Ab jetzt wohne ich in einem der teuersten Hotels der Stadt, aber auch hier kann ich nicht durchschlafen. Sobald es dunkel wird, 25beginnt die Pyrotechnik-Show. Wenn sie schon auf Wohnhäuser, Schulen, Kindergärten, Kirchen und Friedhöfe schießen, ganz zu schweigen von Regierungsgebäuden, warum nicht auch auf ein Hotel mit Journalisten? Das Zentrum von Kyjiw ist noch heil. Das Zentrum von Kyjiw wird heil bleiben. Und ich auch.

In den letzten Tagen habe ich mehrere zerstörte Hochhäuser gesehen. Ich betrachte sie meist von unten nach oben. Durch die leeren Fensterrahmen drückt der Wind die Jalousien und Vorhänge heraus wie Spielzeugdrachen. Je mehr Glasscherben und Beton ich sehe, desto unempfindlicher werde ich dafür, aber das Innere der Häuser – dieser Anblick zieht mir den Boden unter den Füßen weg. Ich war in mehreren Wohnungen. Kleine helle Küchen mit gepflegten, gegossenen Blumentöpfen. Abgewaschenes Geschirr und saubere Handtücher. Gewaschene Kleidung. Braunes Linoleum. Die Betten gemacht. Jede Wohnung sah aus, als hätte ich sie schon hundertmal betreten. Und so, als würde sie von ihren Bewohnern dem Krieg zum Trotz jeden Tag fleißig geputzt und nach ihren Vorstellungen von häuslicher Gemütlichkeit hergerichtet. Inmitten der Ungeheuerlichkeit der russischen Raketen wird die einfache Instandhaltung des inneren Raums der eigenen Wohnung zu einer komplexen und schönen Geste des Widerstands.

Die Erfassung eines weiteren Schadens, weiterer Verletzter oder Toter für die Rettungskräfte, Feuerwehrleute, Gasarbeiter, Sanitäter und Psychologen ist zu einer Aufgabe geworden. Zerbrochene Fensterscheiben, nach draußen geschleuderte Balkonisolierung und weißer Tüll. Manchmal möchte ich sogar, dass der Wind darin spielt wie in Segeln, aber die Luft in der Stadt ist schwer, bleiern, fast so, als wäre es einfacher, überhaupt nicht zu atmen. Ich hoffe, dass wir die ganze Zeit durch den grau-rosa Smog fahren können, aber je schneller wir fahren, desto weiter entfernt er sich. In den Medien heißt es, dass der Smog von den regelmäßigen Explosionen und den brennenden Mülldeponien in den Außenbezirken kommt. Wir haben in der Stadt Artillerie gehört, aber die Luftqualität beunruhigt mich mehr. Durch die Arbeit mit den Reportern scheine ich ihren distanzierten Blick 26übernommen zu haben und bin nur überrascht, mit was für einer Geschwindigkeit sich meine Wahrnehmung ändert. Die schwere kugelsichere Weste »PRESS« schützt mich vor meinen Gefühlen. Es ist, als ob ich darin nicht weinen oder jemanden trösten dürfte. Meine Kollegen machen eine Bemerkung, dass beim Anblick der Folgen eines ähnlichen Beschusses im Nahen Osten die Frauen schreien und weinen würden. Vor unseren Plattenbauten wird das raschistische1 Verbrechen mit Schweigen bedeckt. Die Menschen stehen stumm und reglos da, ihre ärmliche, sackartige Kleidung fällt unter dem überwältigenden Gewicht der Traurigkeit tief in die von Raketen oder Trümmern hinterlassenen Krater. Ohne etwas zu sagen, kehren sie die Glasscherben auf dem Balkon zusammen und bringen sie irgendwohin nach draußen, wo, wie ich mir vorstelle, ein riesiger Glasberg wächst. Der einzige Mann, der heute beim Anblick seines zerbrochenen Tavria weinte, wandte sich ebenfalls von der ganzen Welt ab und wischte sich die Tränen zurück in die Augen.

Nach dem Mittagessen lichtete sich der Smog, und ich ging zum ersten Mal seit langem wieder spazieren. Jetzt kann man den Chreschtschatyk überall überqueren, es sind kaum Autos unterwegs. Man kann sich sogar in die Mitte stellen und sich einbilden, man nehme an einer Parade teil, man selbst sei die Parade. Eine kleine Menschenparade ohne Panzer und Waffen.

Gebiet Kyjiw, Ende März

Dutzende, Hunderte von Panzerigeln in den Außenbezirken von Kyjiw. Überall Schützengräben, die Stadt ist durchwühlt wie von Maulwürfen. Die Gräben werden ausgehoben, wenn die Menschen friedlich in die Sperrstunde verschwinden; die Nacht kehrt das Innere nach außen. Das kann ich mir nur vorstellen, weil die Nächte nicht mir gehören, sondern dem Staat und dem Militär, 27mir bleiben von der Nacht nur die Explosionen und die Träume, aber auch die sind vom Krieg verdorben. Gestern, was für ein Wunder, beobachtete ich eine Begrünungsszene: Auf dem Prospekt wurden Blumen gepflanzt.

Unterdessen wird das so vertraute, so langweilige Swjatopetriwske in der Nähe von Kyjiw beschossen. Ich habe nie irgendwelche sentimentalen Gefühle für diesen Ort gehabt. Er hatte nie eine Chance, ein eigenes Profil herauszubilden, er blieb flach und unentwickelt. Als Kinder haben wir hier noch die vielen kleinen Bunker aus dem Zweiten Weltkrieg gesehen. Wenn wir mit Mama zur Molkerei gingen, um dort den Bus zu nehmen, kamen wir immer an einem vorbei, auf dem Feld. Die Bunker zogen uns magisch an, wir wollten hineinsehen wie in einen Dorfbrunnen. Der unheimliche Boden des Brunnens lockt, man kann sich selbst darin sehen, und wenn man etwas hineinruft, kann man sich hören. Doch die Bunker waren eine Enttäuschung, sie waren längst nicht so tief, wie wir uns das vorgestellt hatten. Einige waren von Unkraut überwuchert, mit Erde zugeschüttet, Tristesse in Beton. Einsame Flecken am Horizont.

Ich bin froh, dass wir hergekommen sind und ich die Zerstörung mit eigenen Augen gesehen habe. Trümmer waren in das vierstöckige Gebäude geflogen, in dem ich aufgewachsen bin und in dem meine Eltern leben. Die Männer liefen herum wie kleine Jungs und zeigten mir, womit die russischen Granaten gefüllt waren. Diese Füllung, dieser mörderische Müll, erinnerte mich an verschiedene Dinge, mit denen wir als Kinder gespielt haben, denn unsere Kindheit verbrachten wir in den 1990er Jahren in unfertigen Gebäuden, in Baugruben, zwischen Baumaterialien. Es wirkte, als würden die Raketen von Kindern gefüllt, was sie noch zynischer erscheinen lässt. Mein Nachbar rannte herum und zeigte uns, wie die Splitter eine Reihe von Metallgaragen durchschlagen hatten. Und ich dachte daran, wie ich zwischen diesen Garagen Verstecken gespielt habe. Müde, angespannte erwachsene Männer hoben die Raketenfüllung auf und hielten sie mir hin wie eine Kuriosität, damit ich sie mir angucken kann. Eine ältere Nachbarin saß auf einer Bank am Eingang und rauchte. Ich hatte 28sie noch nie in meinem Leben mit einer Zigarette gesehen. Sie war blass, weil die Menschen, die geblieben waren, im Keller wohnten.

In der Schlucht war unsere Luftabwehr stationiert und die Russen hatten davon erfahren. Die Schlucht wurde bombardiert, es soll dort viele Tote, viel Blut gegeben haben. Wir waren in dieser Schlucht immer rodeln, sind durch die ganze Stadt dorthin gelaufen, und als wir ankamen, sind wir den halben Tag lang gerodelt, bis es dunkel wurde. Im Dunkeln kamen wir zurück nach Hause.

Jetzt höre ich Schüsse. Gedämpfte Explosionen. Wiederholt und regelmäßig.