3,20 €

Mehr erfahren.

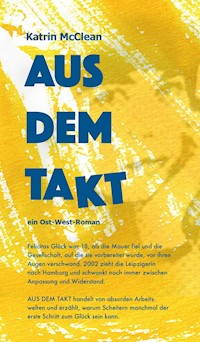

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Felicitas Glück war 18, als die Mauer fiel und die Gesellschaft, auf die sie vorbereitet wurde, vor ihren Augen verschwand. 2002 zieht die Ex-Leipzigerin nach Hamburg und schwankt noch immer zwischen Anpassung und Widerstand gegen Verhältnisse, in denen es nur noch um Geld und Erfolg zu gehen scheint. Als ein kleines Mädchen zwischen die Fronten von Fürsorge und Vermarktung gerät, trifft sie eine radikale Entscheidung. AUS DEM TAKT handelt von prekären Arbeitswelten, enthält eine Liebesgeschichte und erzählt, warum Scheitern manchmal der erste Schritt zum Glück sein kann.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 323

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

Katrin McClean

AUS DEM TAKT

EIN OST-WEST-ROMAN

© 2020 Katrin McClean

Verlag und Druck: tredition GmbH, Halenreie 40-44, 22359 Hamburg

Covergestaltung: Barbara Landbeck

ISBN

Paperback:

978-3-7482-8659-2

Hardcover:

978-3-7482-8660-8

e-Book:

978-3-7482-8661-5

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Katrin McClean wurde 1963 als Katrin Dorn in Thüringen geboren, studierte in Leipzig Psychologie und lebt seit 2001 als freie Autorin in Hamburg. Sie veröffentlichte Romane, Erzählungen und Krimis bei diversen Verlagen (u.a. Aufbau Berlin und dtv München) und schreibt Drehbücher für die Kinderhörspielserie „Fünf Freunde“.

Mehr Informationen unter:

www.katrinmcclean.de

1

Seit Tagen höre ich nichts als das Rauschen der Ostsee. Und das Schweigen von Melanie. Wenn ein zehnjähriges Mädchen über Tage hinweg nicht ein Wort sagt, ist das wie ein Lärm, den man nicht eine Stunde länger aushalten möchte. Nur das Geräusch der Wellen, die in ihrer ruhigen Regelmäßigkeit über den Strand rollen, macht Melanies Schweigen erträglich. Und noch immer habe ich die Hoffnung, dass sich ihre Sprachlosigkeit in diesem großen Rauschen allmählich auflöst, bis sich das erste Wort wieder Bahn bricht. Dass Melanie sprechen kann, weiß ich.

In den ersten Tagen hier auf der Insel habe ich es noch mit Worten versucht, habe mich bemüht, mit ihr zu reden. Aber inzwischen glaube ich, dass sich in jedem meiner Worte wieder nur Ungeduld ausgedrückt hat, wieder nur dieses lösungsorientierte, versessene Streben nach Erfolg, dieses sinnlose Gebaren, vor dem ich sie eigentlich schützen wollte. Inzwischen schweigen wir gemeinsam. Gerade haben wir Kartoffeln geschält und dem Schaben unserer Messer auf der rohen gelben Kartoffel gelauscht, und dem Ein- und Ausatmen der Ostsee, in das sich unser eigenes Atmen mischte.

Doch nun hat jemand diese unvermeidlichen Geräusche der Zeit durchbrochen. Ein kleiner roter PKW ist auf den Parkplatz unter den Kiefern gerollt. Und Gabi ist ausgestiegen und mit zielsicheren Schritten durch das verlassene Hüttendorf auf unseren Bungalow zugegangen. Schon von weitem habe ich sie an ihrem krausen blonden Kurzhaar erkannt und an ihrer athletischen Figur.

„Dachte ich es mir doch“, sagt sie, jetzt, wo sie vor uns steht.

Ich stehe auf. „Was machst du hier?“

Mit ihr habe ich überhaupt nicht gerechnet. Höchstens mit der Polizei. Aber vor allem habe ich gehofft, dass gar niemand auf die Idee kommt, dass wir uns hier versteckt haben.

„Wieso entführst du ein Kind?“, fragt sie mich zurück, und ich frage: „Wieso weißt du davon?“

Sie zerrt eine Zeitung aus ihrer Jackentasche. Ich erkenne gleich das Layout des Boulevardblattes. Gabi tippt auf eine Schlagzeile. „Ganz Hamburg weiß davon.“

Ich packe sie am Arm und schiebe sie fort. Melanie schabt weiter langsam an einer Kartoffel. Ich glaube, dass ihr Schweigen das Gegenteil dessen ist, was sich in ihrem Kopf abspielt. Dort scheint so viel los zu sein, dass sie ihre Umwelt kaum wahrnimmt. Wir gehen so weit weg, dass ich sie gerade noch im Auge habe. Dann lese ich es nochmal: „Felicitas G. stöhnte für SexHotline! Was hat sie mit dem Kind vor?“

Mir ist schon klar, wer das geschrieben hat. Hat er also doch seine Schlagzeile bekommen.

„Hast du wirklich auf der Reeperbahn als …“

„Blödsinn“, unterbreche ich Gabi, „aber für eine Schlagzeile schreiben die doch alles.“

„Aber das Kind hast du entführt.“

„Ich hab sie nicht entführt. Ich hab sie in Sicherheit gebracht. Sie braucht eine Pause.“

„Eine Pause wovon?“

„Von dieser Welt!“

„Geht es genauer?“

Ich zögere, merke dass mir die richtigen Worte fehlen. „Du musst doch wissen, was ich meine“, sage ich.

Sie mustert mich. „Nein, weiß ich nicht.“

Jetzt bin ich es, die nichts mehr sagen kann. Weil ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll.

„Ich glaube, Du brauchst mal Zeit zum Nachdenken“, sagt Gabi in einem Ton, der die ehemalige Lehrerin verrät. Sie lässt mich stehen, geht zu Melanie und beugt sich zu ihr.

„Komm mal mit. Wir gehen an den Strand. Den kenne ich sehr gut. Ich kann dir ein paar schöne Ecken zeigen.“

Melanie legt Kartoffel und Messer weg und steht auf. Ich sehe ihnen nach. Die sportliche hagere Frau in der Lederjacke und das Mädchen im lila-rosa Anorak entfernen sich zwischen hohen Kieferstämmen und scheinen im milden Oktoberlicht zu verschwinden.

„Endstation“, denke ich. Von hier kann es nicht mehr weitergehen. Dass ich hier auf dem letzten Zipfel von Rügen gelandet bin, mit einem gestohlenen Auto und einem kleinen Mädchen, das ich kaum kenne, erscheint mir jetzt wie die letzte Station eines langen Irrweges. Und der hat schon vor vielen Monaten begonnen, lange bevor ich Melanie zum ersten Mal traf, schon zu Beginn dieses Jahres. Anfang Januar bin ich nach Hamburg gezogen. Eine Stadt, in der ich vorher noch nie gewesen bin, und wo ich niemanden kannte.

In Berlin bin ich nicht mehr weitergekommen. Die Hauptstadt ist voll von Sozialpädagogen, die einen Job suchen. Und es werden immer mehr Stellen gestrichen. Ich würde wohl noch immer als Aushilfskraft in einer Eisdiele arbeiten, hätte nicht zufällig meine Freundin Nicole jemanden in Hamburg gekannt, der einen Nachmieter für seine billige Single-Wohnung suchte. Nicole meinte, das wäre meine Chance. Die Nachricht kam am Silvestertag 2001, also einen Tag vor der Einführung des Euro in diesem Jahr – 2002.

„Neues Geld, neue Stadt! Wenn das kein Signal vom Universum ist, Felicitas!“

„Es ist einfach Monatswechsel, da werden immer Wohnungen frei“, räumte ich ein.

Aber Nicole kann nicht nur esoterisch. „In Hamburg ist die Arbeitslosenquote um sechs Prozent niedriger als in Berlin“, teilte sie mir mit.

„Nicole, ich kenne dort niemanden!“

„Es gibt Telefone, Felicitas. Und wir sind doch sowieso immer verbunden!“

„Du meinst durch das Universum“, vermutete ich.

„Natürlich! Für unsere Verbindung ist die Entfernung zwischen Berlin und Hamburg ein Katzensprung“, erklärte sie. „Du würdest meine Freundschaft sogar noch am Nordpol spüren.“ Daran hatte ich nicht einmal Zweifel.

Nicole und ich kennen uns seit der ersten Klasse. Wir wuchsen beide in Leipzig auf und teilten gemeinsame Erlebnisse wie den Empfang des ersten Pionierhalstuches oder der Jugendweihe. Wir waren zusammen im Ferienlager und schwänzten die Unterrichtsstunden zur „Einführung in die sozialistische Produktion“. Wir trampten zusammen nach Dresden, wo Nicole in einem Antiquariat ein Buch über Buddhismus kaufte. Als sie es gelesen hatte, erklärte sie mir, dass unsere Freundschaft die ideale Verbindung von Yin und Yang wäre. Da hatte sie wohl Recht.

Ich war diejenige, die ihr zuhörte, wenn sie über die Vor- und Nachteile der Jungs philosophierte, die alle in sie verliebt waren. Und wenn sich einer dieser Jungs nach einer Phase erfolgloser Verliebtheit in Nicole schließlich mir zuwandte, war sie diejenige, die mir gut zuriet, meine Chance zu nutzen.

Gemeinsam machten wir unser Abitur. Gemeinsam begannen wir ein Lehrerstudium in Leipzig. Aber dann kam die Wende und wir konnten unseren Wohnort und unser Studienfach plötzlich frei wählen. Ohne Nicole wäre ich nicht nach Berlin gezogen, wo wir beide etwas Neues studierten, ich Sozialpädagogik und sie Philosophie. Wir lebten in derselben Straße und sahen uns fast jeden Tag. Kaum hatte sie ihren Abschluss gemacht, gründete sie ein „Institut für spirituelle Selbstbefreiung“ in ihrem Wohnzimmer, wo sie eine Mischung aus Entspannungstechniken und traditionellen Weisheiten aus aller Welt anbot. Mit Erfolg. Immer mehr Kunden wurden regelrecht abhängig davon, in Nicoles Wohnzimmer herumzuliegen, eine Stunde lang nichts zu tun und sich Nicoles unerschütterlichem Optimismus hinzugeben.

Mit ihren Weisheiten hielt sie auch mich über Wasser. Während ich mich nach dem Studium durch mies bezahlte Jobs und unbezahlte Praktika kämpfte und in Momenten größter Verzweiflung heimlich daran dachte, dass mir ein Studium in der DDR einen Arbeitsplatz garantiert hätte, munterte sie mich mit ihren Sprüchen auf. Wer die freie Wahl hat, der muss halt länger suchen – zum Beispiel.

Und jetzt ermunterte sie mich dazu, sie zu verlassen und wollte unsere Verbindung dem Universum übergeben. Und wie immer schaffte sie es, mich zu überzeugen. Neues Geld, neue Stadt, das klang irgendwie nach Erfolg.

Und dann auch noch Hamburg! Auch wenn die Wende nun schon 12 Jahre her war, war Hamburg für mich ein Mythos. Das Tor zur Welt, das sich Hunderte von Kilometern hinter jener Grenze befand, an dem die Welt achtzehn Jahre lang für mich zu Ende war! Das war etwas so Mystisches wie die Unendlichkeit des Unerreichbaren.

Doch nach dem Umzug stellte ich fest, dass sich mein neuer Wohnort gar nicht so sehr von meiner Heimatstadt unterschied. Meine Hamburger Wohnung zum Beispiel sieht aus wie die Leipziger Wohnung, die ich jahrelang mit meiner Mutter bewohnt habe. Der Unterschied ist nur, dass meine Mutter für unsere schlecht sanierte Altbauwohnung gerade mal dreißig Ostmark Miete gezahlt hat, während meine Hamburger Bruchbude dreihundert Euro kostet. Dabei sieht die Fertigdusche in der Küche genauso aus wie unsere Nasszelle von damals. Und wenn es kalt ist, heize ich genauso wie meine Mutter früher mit einem Kohleofen. Allerdings ist das wohl einer der letzten Kohleöfen von Hamburg, und der einzige Luxus besteht darin, dass der Kohlenhändler direkt unter mir wohnt. „Kohlen-Hornig seit hundert Jahren“, steht auf dem Schild im Schaufenster.

Und meine Wohnung hat einen Telefonanschluss, den gab es in unserem DDR-Altbau nicht.

Vor meinem Wohnzimmerfenster fährt alle zehn Minuten eine S-Bahn vorüber. Die Bahnschienen sind die Grenze zum nächsten Stadtteil. Mein Haus ist das letzte, das noch zu Hamburg Ottensen gehört.

Auf der anderen Seite von Ottensen fließt die Elbe. Dort soll es sogar einen richtigen Sandstrand geben. Doch auf meinen Erkundungsgängen kam ich dort nie an, immer blieb ich in den Straßen, als würden mich die Häuserzeilen rechts und links vor irgendetwas schützen.

Nicole hatte mir geraten, in Cafés zu gehen und Leute anzusprechen. Gleich am ersten Tag war ich in das erstbeste Café gegangen und hatte zwei Frauen in meinem Alter entdeckt, die an einem Tisch saßen und jede für sich Zeitung lasen. Ich dachte, da kann ich gut mithalten und fragte sie, ob ich mich zu ihnen setzen könne. Die eine sah mich mit hochgezogenen Brauen an, und die andere sagte mit einem Lächeln: „Du kannst dich natürlich hier hinsetzen, wenn du möchtest, aber das Café ist noch voller freier Tische, falls du das noch nicht bemerkt hast.“

Ich verstand nicht, warum sie lächelte, ich verstand nicht, warum sie das sagte, und ich war noch nie so unsicher gewesen wie in diesem Moment. Ich ging wieder nach Hause und rief Nicole an.

„Wenn man an einem Ort ankommen will, muss man ansehen, was schon dort ist“, erklärte sie mir.

„Das ist unlogisch“, erwiderte ich. „Wenn man noch nicht da ist, kann man noch gar nichts sehen.“

„Herrje, sieh dich einfach ein bisschen um, da wird sich schon ein Anknüpfungspunkt eröffnen.“

Ich fühlte mich zu unsicher, um mich schon für Jobs zu bewerben. Und ein kleines finanzielles Polster hatte ich noch. Um in Ottensen anzukommen, ging ich jeden Tag in diesem Stadtteil spazieren. Ich entdeckte noch einige Dinge, die mir ziemlich vertraut vorkamen. Überall in Ottensen erinnern Gedenktafeln an die historischen Anfänge des Hamburger Proletariats. In gläsernen Schaukästen hängen Fotos, die auch aus meinen Schulbüchern für Staatsbürgerkunde in der DDR stammen könnten. Sie dokumentieren das Leben der Arbeiterklasse zu den Zeiten von Karl Marx oder August Bebel. Während in Leipzig oder Berlin die Karl-Marx-Straßen und August-Bebel-Plätze schon vor vielen Jahren verschämt umbenannt wurden, erinnert man sich in Hamburg Ottensen noch immer voller Stolz an die sozialdemokratischen Traditionen.

Ich bestaunte die ehemaligen Industrieanlagen, die im vorletzten Jahrhundert hier erbaut worden waren. Von einer Fabrik für Schiffspropeller lief früher eine Schiene bis hinunter zur Elbe, über deren Reste man noch heute stolpern kann. Einige der ehemaligen Fabriken sind von Kino- und Konzertveranstaltern besetzt, ansonsten residieren in den einstigen Maschinenhallen und Werkstätten Büros von Werbeagenturen, Architekten, IT-Spezialisten und alle möglichen Institute für irgendwas. Und wo vor hundert Jahren Milchläden und Schuster waren, warten jetzt Boutiquen auf zahlungskräftige Kundinnen und stehen Haus an Haus miteinander im Wettbewerb.

Nur Kohlen-Hornig hat sich gehalten. Aber ich sah ihn fast nie Kohlen verkaufen. Ich glaube, ich war seine letzte Kundin. Ich habe ihn nie sprechen hören. Jedes Mal, wenn ich bei ihm war, überreichte mir der kleine alte Mann wortlos den Zwölferpack Brikettkohle, den ich verlangt hatte. Wochenlang war er mein einziger sozialer Kontakt, während ich sämtliche Gedenktafeln von Ottensen studierte.

Meine historische Lieblingsfigur wurde Alma Wartenberg, nach der ein zentraler Platz benannt ist. Alma Wartenberg war Mutter von vier Kindern und hat um 1910 ihre Schicksalsgenossinnen zum „Gebärstreik“ aufgerufen. Eine weibliche Seite der Revolution, die uns der DDR-Staatsbürgerkundeunterricht verschwiegen hat. Dabei war Alma sehr erfolgreich. In Ottensen jedenfalls ging die Geburtenrate rasant zurück, und damit auch die Kindersterblichkeit. Inzwischen bekommt wohl nur noch jede zweite Ottensenerin im gebärfähigen Alter ein Kind, und bei dem einen bleibt es oft auch. Ausgerechnet an Almas Platz befindet sich der beliebteste Single-Treffpunkt von Ottensen und nennt sich ironischerweise „Familien-Eck“. Und im Frühjahr, wenn es warm wird, versammeln sich vor Almas Gedenktafel die Hamburger Punks, um ihren täglichen Sitzstreik gegen die bürgerliche Gesellschaft abzuhalten. Ist das wirklich in Almas Sinne? Ich frage mich, ob sie prinzipiell was gegen Familien hatte, und ob sie einen Mann, der überhaupt keine Kinder will, besser gefunden hätte. Davon gibt es hier in Ottensen einige, wie ich inzwischen weiß. Entweder wollen sie keine Kinder, weil sie vor lauter Karriere keine Zeit dafür haben, oder sie wollen keine, weil sie der „scheißkapitalistischen“ Gesellschaft nicht noch einen Arbeitssklaven schenken wollen. Vielleicht wäre Alma heute erschrocken über die weitreichenden Folgen ihres Gebärstreiks. Was soll aus einer Gesellschaft ohne Kinder werden, würde sie sich vielleicht besorgt fragen. Vielleicht würde sie heute sogar für ein Gesetz zur Begattungspflicht eintreten. In solche Gedanken versunken kehrte ich zurück und verzog mich jeden Abend in meine Wohnung über „Kohlen-Hornig seit hundert Jahren“.

Die Abende vertrieb ich mir damit, Casting-Shows zu gucken. Mit Spannung verfolgte ich das Weiterkommen und Ausscheiden der Kandidaten im Fernsehen, und versuchte dabei zu ergründen, wann wohl der beste Zeitpunkt sein würde, um meine ersten Bewerbungen für Arbeitsstellen in Hamburg zu schreiben.

Bis ich eines Morgens schon um vier Uhr erwachte. Es war längst Frühling und die Vögel lärmten in den Sträuchern am Bahndamm. Im Moment des Erwachens sah ich meinen Dispokredit vor Augen, der in dieser frühen Stunde aussah wie eine tiefe Schlucht, in der ich mich bald zu Tode stürzen würde. Plötzlich lag die Sache klar auf der Hand, ich hätte mich schon vor Wochen bewerben müssen. Aber meine Angst, wieder nur Absagen zu bekommen, war groß. In Berlin hatte ich Hunderte von Bewerbungen abgeschickt, und wenn überhaupt Antworten, dann nur Angebote für Praktika zurückbekommen. Als ich daran dachte, hörte ich einen dieser Casting-Juroren sagen: „Dein Auftritt überzeugt mich nicht.“ Und ich sah einen deprimierten Kandidaten zum Ausgang schleichen, verfolgt von einer gnadenlosen Kamera, die einem Millionenpublikum den gebeugten Rücken des Ausgeschiedenen zeigte. Vielleicht, so dachte ich, musste ich ja auch etwas an meinem Auftritt ändern, also genauer gesagt, an meiner Bewerbung. Seit Jahren verwendete ich dasselbe Begleitschreiben, das vermutlich klang, wie das von Tausend anderen meiner Studienkollegen. Es gab nichts Außergewöhnliches, nichts, was einem Personalchef für immer in Erinnerung bleiben würde.

„Du musst mutiger werden“, sagten die Juroren der Castingshows manchmal. „Wir wollen dich sehen und nicht den Versuch einer Kopie.“

Vielleicht sollte ich mir das zu Herzen nehmen. Ich nahm mir vor, alle Vorsicht abzulegen und den Personalchefs zu schreiben, was ich ihnen wirklich zu sagen hatte.

Noch immer unter der Decke vergraben, dachte ich mir Formulierungen aus, verbesserte, feilte, verwarf und merkte nicht mehr, wie die Zeit verging. Als ich aufstand, war es fast Mittag. Ich duschte, frühstückte kurz und setzte mich mit einem dampfenden Milchkaffee vor meinen Laptop. Das Licht des Frühlings erhellte mein Zimmer und Buchstabe um Buchstabe entfaltete sich mein neuer Bewerbungstext auf dem Bildschirm.

„Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin 30 Jahre alt, ledig und kinderlos und bis auf hundert Euro Begrüßungsgeld den Sozialämtern noch nie zur Last gefallen. Durch meine Kindheit und Jugend in der DDR sind mir soziale Ideale in Fleisch und Blut übergegangen. Sozialpädagogik zu studieren, war nur eine logische Folge. Ich bin vielseitig einsetzbar und gedenke nicht, meine wertvollen Potentiale in nächster Zukunft durch eine Familiengründung einzuschränken. Meine berufliche Einsatzfähigkeit wird derzeit in keinerlei Beziehung eingegrenzt. Ich wäre also Ihre ideale Bewerberin. Sollten Sie mich dennoch ablehnen, kann ich für nichts garantieren, schlimmstenfalls würde unsere Gesellschaft für immer eine überaus fähige Arbeitskraft verlieren.“

Das saß. Fand ich. Doch ich blieb stecken. Ich starrte mindestens eine Stunde auf den Bildschirm, dann löschte ich den Satz „Ich wäre also Ihre ideale Bewerberin“. Aber ich war mir nicht sicher, ob der Anschluss dann noch stimmte. Das Klingeln meines Telefons erlöste mich aus dem Gedankenkrampf. Es war Nicole.

„Du bist bestimmt die erste Bewerberin, die sich ihre Ablehnungsgrube gleich selber gräbt“, sagte sie, kaum dass ich meinen neuen Text vorgelesen hatte.

Ich war froh sie zu hören, ihre verdrehten Redewendungen sind Heimatklang in meinen Ohren.

„Ich wollte sie auf die Tragweite ihrer Entscheidung aufmerksam machen“, verteidigte ich mich.

„Du drohst ihnen mit Selbstmord!“

„Na gut, ich ändere das. Was hältst du von: Wenn Sie mich ablehnen, riskieren Sie meine erste Burn-out-Erkrankung.“

„Das ist Quatsch.“

„Ich dachte, das wäre witzig.“

„Witzig? Du winkst mit dem Zaunpfahl, dass du nicht alle Latten an der Seele hast.“

„Okay, du hast Recht. Es ist nicht witzig. Manchmal denke ich aber trotzdem, dass es richtig harte Arbeit ist, jeden Tag zu verkraften, dass man keinen anständigen Job hat.“

„Ist es ja auch! Aber was soll es für einen Sinn haben, fremden Personalchefs deine ganzen Probleme auf die Nase zu schnüren?“

„Wieso welche denn noch?“

„Dass du jeden Job nimmst, den du kriegen kannst, das geht doch niemand was an. Du weißt schon, der Satz mit vielseitig einsatzklar. Den musst du streichen.“

„Die sollen aber wissen, dass ich mir für nichts zu schade bin.“

„Das wird vorausgesetzt. Aber die wollen das Gefühl haben, dass ihnen der Kaffee von der Taube vom Dach gekocht wird, und nicht vom Spatz aus der Gosse.“

„Ach so.“

„Herrje. Das kann doch kein Neuland für dich sein. Und was hast du dir eigentlich dabei gedacht, deine Privatsituation so auszubreiten.“

„Ähm, ich dachte, das wirkt irgendwie beruhigend.“

„Beruhigend? Du unterstellst einem Personalchef, dass er von dir verlangt, dass du als kinderlose alte Jungfer vertrocknest.“

Schuldbewusst schwieg ich und Nicole sagte ungeduldig. „Jetzt schweig nicht schon wieder so depressiv. Weißt du, wo der Haken hängt? Die Absagen, die du bekommst, sind sich selbst erfüllende Vorhersagen. Du musst viel positiver an die Sache rangehen. Schreib von den Praktika, die du bisher gemacht hast, und zwar so, als hätte es seit deinem Studienabschluss nichts anderes gegeben. Den Rest lässt du in sich beruhen.“

„Danke für den Tipp. Was glaubst du, was ich bisher immer geschrieben habe?“

„Dir fehlt einfach der Glaube, dass das Glück auch bei dir mal zulangen wird.“

Sie hatte recht und das wusste sie und deshalb ließ sie ein feierliches Schweigen entstehen. Die Stille sollte mir helfen, die Wahrheit zu verkraften. In solchen Momenten hasste ich Nicole, aber selbst das wusste sie und deshalb überlegte sie sich immer noch etwas Konstruktives, um mich wiederaufzubauen.

„Buddhisten meditieren ihre Wünsche“, erklärte sie mir. „Je mehr du dich auf einen Wunsch konzentrierst, umso einfacher kannst du ihn danach loslassen. Nur losgelöste Wünsche kann das Universum in Realität verwandeln.“

„Und woher weiß das Universum dann noch, dass es MEIN Wunsch war?“, fragte ich sie. „Vielleicht haben schon eine Menge Leute eine Stelle als Sozialpädagoge gekriegt, weil sie den losgelösten Wunsch von jemand anderem abbekommen haben.“

„Das ist so typisch für dich“, regte Nicole sich auf. „Jeden Vorschlag zum positiven Denken drehst du ins Schlechte. Du hast Angst, dass du von anderen abgelehnt wirst. Aber selbst bist du die Ablehnung in Person. Manchmal denke ich ernsthaft darüber nach, den Kontakt zu dir aufzulösen.“

„Oh Gott, es tut mir so leid“, flüsterte ich.

„Dann sei bitte so nett und fühle dich für deine positive Energie selbst verantwortlich.“

Ich nickte und versprach ihr, noch am selben Tag ein paar Bewerbungen im alten Stil fertig zu machen, aber mit neuem Glauben.

„Und wie viele sollen es werden?“, fragte sie.

„Na so drei oder vier“, versprach ich übermütig.

„Viel zu wenig.“

„Wieso, an was dachtest du denn?“

„Elf“, antwortete sie.

„Elf?“, wiederholte ich ungläubig. „Wieso denn so viele?“

„Die Elf ist unteilbar und symmetrisch. Ihre Quersumme ergibt die schönste aller Ziffern: Die Zwei. Die Zwei wiederum ist der mathematische Ausdruck der Vollkommenheit. Sie ist der Inbegriff von männlich und weiblich, yin und yang, oben und unten, reich und kalt oder arm und warm. Sie sagt, dass alles Gute noch eine andere Medaillenseite hat, aber alles Schlechte auch.“

„Wäre es dann nicht besser, nur zwei Bewerbungen abzuschicken?“, fragte ich.

„Nein!“, schrie Nicole auf. Und ich hörte an ihrem Schweigen, wie sie sich in Sekundenschnelle wieder auf die Stille des Universums herunter meditierte. „Die Elf“, fuhr sie fort. „Die Elf trägt zwar die Harmonie des Universums in sich, aber ihr fehlt die Abgeschlossenheit, als hochwertige unteilbare Primzahl besitzt sie eine viel größere Sprengkraft als die Zwei. In ihrer Energiehaltigkeit wird sie nur noch von der 101 übertroffen. Wenn du willst, kannst du also auch hundertundeine Bewerbung schreiben. Das wäre vielleicht sogar noch besser…“

„Okay“, unterbrach ich sie. „Ich nehme die elf.“

„Und vergiss nicht das Wünschen“, rief Nicole noch in den Hörer, bevor ich vollkommen energetisiert auflegte und zum nächsten Kiosk ging.

Unter den bleischweren Blicken der KioskStammgäste, die hier schon am Morgen ihr Bier tranken, zog ich alle Tageszeitungen mit Stellenmarkt aus dem Regal.

Zuhause breitete ich die Seiten auf meinem Küchentisch aus und studierte die Annoncen. Das Ergebnis war mager. In vier verschiedenen großformatigen schwarz-weißen Bleiwüsten fand ich gerade mal vier Anzeigen, die sich an jobsuchende Sozialpädagogen richteten. Blieben noch sieben Arbeitgeber, die ich finden musste, wenn ich es mir beim Universum nicht verscherzen wollte. Ich entdeckte vier Zeitarbeitsfirmen mit dem Zusatz „Vermittlung auch in sozialen Berufen“. Ganz klar mein Fall.

Blieben noch drei herrenlose Bewerbungen. Ich suchte ziemlich lange, bis ich auf die Anzeige stieß: Studenten und Absolventen jeder Fachrichtung willkommen. Einzige Voraussetzungen: Teamgeist und Spaß am Kommunizieren. Es handelte sich um ein Marktforschungsinstitut. Gleich darunter standen noch zwei ähnliche Anzeigen.

Das hörte sich zumindest nach einer passablen Zwischenlösung an.

Ich nahm mein altes Bewerbungsschreiben und ging zum nächsten Copy-Shop.

Am späten Nachmittag hatte ich alle Kopien zusammen, sie in elf Mappen geheftet und in adressierte und frankierte Umschläge geschoben. Die vier Bewerbungen an die sozialen Einrichtungen nahm ich mir noch mal extra vor. Ich sammelte meine positiven Energien in meinen Händen, so wie Nicole es mir einmal gezeigt hatte. Als meine Fingerspitzen schon kribbelten vor lauter autosuggestiver Wärme, streichelte ich die Umschläge mit der ganzen geistigen Zuwendung, zu der ich fähig war.

Mit dem Stapel auf den Armen machte ich mich auf den Weg zum Briefkasten. Der nächste hing direkt neben der indischen Imbiss-Station Shikara. Ein gutes Omen, fand ich. Während ich dorthin pilgerte, sandte ich meine Wunschmantren in den Himmel.

Und dann, nachdem ich die gelbe Klappe des Briefkastens wieder geschlossen hatte, versuchte ich so geistesabwesend wie ein Laternenpfahl zu sein. Schließlich ging ich nach Hause, um vorm Fernseher die letzte Erinnerung an meine Wünsche zu vergessen.

2

Es kam Popstars, meine heimliche Lieblingssendung. Das Beste ist, dass nur Mädchen mitmachen dürfen. Egal, ob sie in die nächste Runde dürfen oder rausfliegen, sie weinen immer. Spätestens wenn der Jury-Sprecher sagt: „Wir haben deine Grenzen nicht gesehen“, brechen sie in Tränen aus. Aber nicht etwa, weil sie sich sicher sind, dass sie rausfliegen. Man weiß nie, welche Entscheidung dieser Jury-Fritze damit vorbereitet. Wenn er schlussfolgert: „Deshalb kommst du leider nicht in die nächste Runde“, klingt das genauso logisch wie der Alternativ-Spruch: „Deshalb müssen wir dir noch eine Chance geben.“ Ich glaube dieser Jury-Sprecher weiß ganz genau, dass er das wahre Grenzerlebnis ist und deshalb zieht er seine Urteilsbegründungen extrem in die Länge. Damit schafft er es zumindest, dass auch die coolsten Mädchen zu weinen anfangen. Spätestens wenn er endlich fertig ist, fließen die Tränen, egal wie das Urteil ausgefallen ist. Eine hat mal tränenüberströmt gesagt: „Ich freu mich so, dass die Andere weitergekommen ist. Ich freu mich so sehr für sie.“

An sie muss ich immer denken, wenn ich einen Ablehnungsbrief bekomme. Wenn ich lese: „…müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir uns für eine Mitbewerberin entschieden haben“, wünsche ich mir immer, dass ich weinen könnte. Und sei es nur, weil ich mich so für meine Mitbewerberin freue. Aber ich stehe immer nur völlig apathisch herum und habe drei Tage schlechte Laune.

Als ich merkte, dass die „Popstars“ mich mehr auf meine Gedanken an die Bewerbungen brachten, als mich davon abzulenken, schaltete ich den Fernseher aus.

Ich griff nach dem Hamburger Kulturmagazin „Szene“. Auch das machte ich eigentlich jeden Abend. Jedes Mal fand ich eine Veranstaltung, die mich interessiert hätte, aber nie konnte ich mich aufraffen loszugehen, um mich allein unter Menschen zu begeben, von denen ich nicht einen einzigen kannte.

Diesmal stieß ich auf einen Eintrag, der ein JazzKonzert in einem kleinen Club in Ottensen ankündigte.

Eigentlich mag ich Jazz viel lieber als Pop-Musik, aber ich kenne keine Sendung, die „Jazz-Stars“ heißt. Wenn mir die CD eines Pop-Stars wirklich gefällt, dann ist es „Swing, when you are winning“, wo Robbie Williams klassische Jazz-Standards singt. Noch lieber höre ich allerdings die Original-Sänger. Ich schrecke nicht mal vor dem pathetischen Frank Sinatra zurück.

Der Jazz-Club lag praktisch bei mir um die Ecke. Das Konzert hatte schon angefangen. „Zu spät“, murmelte ich, denn ich ging nie in Konzerte, die schon angefangen hatten. Aber dann fiel mir Nicole ein, und was sie wohl sagen würde, wenn sie mich gerade beobachtet hätte.

„Es ist haargenau deine eigene Schlamperei, wenn deine positiven Gefühle versaut sind“, hörte ich sie auf mich einreden. Und ich wusste, dass sie Recht hatte. Ich musste aufhören, die Dinge schwarz zu sehen, noch bevor ich überhaupt Notiz von ihnen nahm. Und außerdem, so versuchte ich mich zu beruhigen, war es ein Jazz-Konzert, also die freieste aller Musikarten. Da konnte man auch mal später kommen. Also erhob ich mich vom Sofa.

Wenn ich in Berlin mit Nicole losgezogen bin, ging der Spaß mit dem Anziehen los. In Gedanken an Nicole streifte ich mir einen kurzen Rock über, zog eine durchsichtige Strumpfhose und Schuhe mit hohem Absatz an und ging los.

Keine zehn Minuten später bereute ich den kurzen Rock. Die Eingangstür befand sich direkt neben der Bühne. Durch kleine Glasfenster konnte ich die Hinterköpfe der Musiker sehen. Und die Gesichter in der ersten Reihe des Publikums. Der Club war gerammelt voll. Unschlüssig hielt ich mich an der Türklinke fest. Ich dachte: Wenn ich jetzt nicht hinein gehe, wird es Wochen dauern, bis ich mich wieder einmal auf den Weg mache. Schließlich folgte meine Hand ihrem angeborenen Greifreflex und drückte die Klinke.

Als ich eintrat, schrie ein Saxofon auf, das ein Musiker gerade auf sein Knie drückte. Und das Publikum – die sahen mich an, als wären sie die geschlossene erste Reihe einer Mai-Demonstration. Alle trugen lange Jeans und flache Schuhe. Wenn Beine rot werden könnten, dann hätten meine es jetzt getan. Mein rechter Absatz knickte um.

Vor der Bühne entdeckte ich eine Säule, an der noch eine ganze Seite frei war. Ich musste nur einmal quer vor der Bühne entlang gehen, um sie zu erreichen. Gerade als ich losging, löste der Schlagzeuger das Saxophon ab und begleitete meine Soloparade mit einem Trommelwirbel.

„Na, vielen Dank auch“, dachte ich. Mein Gesicht brannte heiß und ein Kichern drang an meine Ohren. Endlich erreichte ich die Säule und lehnte mich an sie, bevor ich wieder Luft holte.

Ich sah zu dem Schlagzeuger, der noch immer laut und wild auf sein Drumset einschlug, während die Instrumentalisten wieder einsetzten. Es war, als wolle er die anderen Musiker dazu antreiben, ihre Melodien noch schneller die Tonleiter hinauf und hinab zu jagen. Mit meinen geliebten Swing-Songs hatte das nur noch wenig zu tun. Nur ab und an erkannte ich den winzigen Fetzen einer vertrauten Melodie, es war „Bye bye black bird“.

Der Schlagzeuger fiel aus dem Rahmen. Der Club war rustikal eingerichtet und die Jeans-Träger waren vorwiegend männlich, doch er saß wie ein vornehmer Barmixer auf seinem Schemel und auf der Straße hätte man ihn wohl eher für einen Pianisten gehalten, so dünn wie er war. Er trug als einziger Mann im Saal einen Anzug, und seine Haare waren wahrscheinlich auch als einzige von einem Frisör geschnitten. Sie waren dunkel und kurz und über die Stirn legte sich eine längere Strähne. In seinem Gesicht schien alles eine Spur zu dünn zu sein, die Nase, die schmalen Lippen, nur die Augen waren groß. Ich war beeindruckt, dass jemand mit so einem zarten Gesicht etwas derart Unmelancholisches machte. Mit federnden Knien bearbeitete er sein Schlagzeug und als er wieder zu einem Solo ansetzte, war mir, als trommelte er auf meine Gedanken ein. Ich musste aufhören, mit fremden Casting-Kandidatinnen über meine Ablehnungen zu weinen, dachte ich jetzt. Wofür hatte ich einen Herzschlag, der wütend gegen meine Rippen schlug. Doch wohl, damit ich voran ging, anstatt mich zu fürchten.

Der Drummer schlug zu.

Er wirbelte alle guten Ratschläge auf, die mir Nicole in der letzten Zeit gegeben hatte und ihre Weisheiten übertönten sich gegenseitig in meinem Kopf.

Komm ja nicht auf den Hund, du hast dein Diplom nicht für die Katz gemacht!

Auch wenn du kein Frosch bist. Wer ins kalte Wasser springt, muss auch mal losschwimmen.

Wer nicht wagt, kriegt keine Antwort. Du hast keine Zeit für Hemmungen.

Gib endlich Gas, in Hamburg muss es jetzt ohne meine Stützräder rollen.

In der Ruhe liegt die Kraft, aber nur vor dem Sprung.

Wie zur Bekräftigung trat der Schlagzeuger mit voller Wucht gegen die Bass-Trommel. Dann leitete er das Ende seines Solos ein. Seine Hände schwebten zwischen den Drums und Becken hin und her wie Möwen, die ihren Flug drosselten, bis sie nur noch über der Snare-Drum flatterten, bis sich diese Hände langsam senkten und nur noch die Spitze eines Drumsticks über die gespannte Lederhaut rieb.

Als die Leute klatschten, lächelte der Schlagzeuger ins Publikum. Ich erschrak. Er lächelte nicht irgendwohin. Hatte ich ihn etwa so sehr angestarrt, dass sein Blick automatisch an mir hängen blieb? Oder war ich nur die einzige Frau im Publikum, die er noch nicht kannte? Er schaute mich so neugierig an, dass mein Absatz wieder umknickte.

Doch da sah er schon wieder weg und schlug den Takt für das nächste Stück ein. Ich beruhigte mich. Und ich dachte, ich sollte lieber aufhören, mich immer nur auf mich zu konzentrieren. Wozu war ich überhaupt weggegangen, wenn ich genauso vor mich hin grübelte wie zuhause auf meiner Couch?

Ich begann mich in diesem Jazz-Club umzusehen. Die Leute kamen mir vor, als wären sie Teil der Improvisation. Alles, was sie taten, erschien mir stimmig, sie warfen einander kurze Bemerkungen zu, brachten sich zum Lachen, um dann plötzlich wieder ganz konzentriert der Musik zuzuhören, es war, als würden sie einer Art geheimer Harmonielehre folgen, ohne auch nur darüber nachdenken zu müssen. Stumm und aufgeregt blieb ich bis zum Ende des Konzertes an meiner Säule stehen, und als die Hälfte der Leute nach kurzem Applaus den Saal verließen, schnappte ich meine Jacke, um ihnen zu folgen. Aber da stand plötzlich der Schlagzeuger vor mir.

„Du willst jetzt schon gehen?“ fragte er. „Du bist doch grad erst gekommen.“

Ich stammelte etwas von „frischer Luft schnappen“.

„Okay. Ich bin an der Bar“, erwiderte er.

Ich stakste auf den kleinen Hof vor dem Club. Ein paar Leute standen unter einer Laterne zusammen, um einen Joint kreisen zu lassen. Die Tüte stagnierte bei jemandem, der von seinen Erlebnissen bei einer Familienaufstellung berichtete.

Ich fragte mich, wie ich dem Schlagzeuger am besten begegnen könnte. Erst neulich hatte Nicole mein Beziehungsmuster analysiert: „Du machst es ihnen einfach zu leicht“, hieß ihre Diagnose. „Du musst die bloß anlächeln, und schon hast du ihr ganzes Vertrauen. Aber denk mal, wie wenig dir das bringt. Sie heulen sich eine Weile bei dir aus und dann können sie nicht mehr mit dir schlafen, weil du wie eine Schwester für sie bist.“

Ich hörte den Familienaufstellungsmann sagen: „Wenn wir zu anderen Leuten nett sind, dann wollen wir eigentlich immer nur lieb zu Mami oder Papi sein, so einfach ist das.“

Er gab seinen Joint endlich weiter und ich ging zurück in die Bar, mit dem festen Vorsatz, es dem Schlagzeuger nicht leicht zu machen.

Der saß schon an der Theke und lächelte mir entgegen.

„Willkommen im Club“, sagte er. „Ich hab dich noch nie hier gesehen.“

Ich konnte jetzt sein Jackett aus der Nähe betrachten. In dunkelblauem feinen Rippcord war eine Struktur aus winzigen Blüten eingearbeitet. Sah nicht gerade billig aus. Mir fiel ein, dass Hamburg im Hinblick auf meine Generation auch „die Stadt der Erben“ genannt wurde. Deshalb sagte ich: „Schickes Jäckchen. Von Papi zu Weihnachten bekommen?“ Es klang überhaupt nicht lustig, sondern aggressiv.

Der Schlagzeuger öffnete den Mund, und ließ ihn eine Weile offen, bevor er sagte: „Sorry, ich dachte, du wärst ein nettes Mädchen.“

Ich war ein nettes Mädchen, solange ich nicht auf Nicole und fremde Familienaufstellungsmänner hörte. Aber ich wollte sowieso nachhause. Und ich gab mir nicht einmal die Mühe, noch irgendetwas zu sagen. Stattdessen drehte ich mich um und ging.

„He, du“, hörte ich ihn rufen und drehte mich ungläubig um.

„Wir probieren das noch Mal“, sagte er.

Ich verstand ihn nicht, und das musste mein Blick ihm auch gesagt haben.

„Na, du kommst noch mal und wir tun so, als hätten wir uns noch gar nicht begrüßt“, schlug er vor. „Zweiter Versuch.“

Als ich immer noch zögerte, erklärte er. „Was denkst du, wie oft man einen Song proben muss, bis keine schrägen Töne mehr kommen. Also komm einfach noch mal.“

Abgesehen von den weichen Knien, die ich diesmal bekam, wurde es eine ganz normale Vorstellung zwischen zwei Unbekannten, die einander höflich und entgegenkommend behandelten. Er hieß Mika, und bevor er mich fragen konnte, was ich so in meinem Leben machte, erkundigte ich mich, ob Schlagzeug spielen sein Hauptberuf sei.

Auf der Bühne begann eine Jam-Session und Mika legte sich mit seiner Antwort so ins Zeug, als wolle er auf keinen Fall aus dem Rhythmus kommen, und der war ziemlich schnell. „Also, du hast ja Recht, von meinen Eltern hab ich wirklich was geerbt, und so lange das reicht, werde ich nicht irgendeinen Scheiß machen, bloß weil er Geld bringt, sondern nur richtige Musik spielen. Ich habe über Jahrzehnte jeden Tag fünf Stunden geübt. Weißt du, was das heißt? Am Anfang hatte ich Angst, ich könnte einen Takt nicht in ungleiche Teile trennen. Aber inzwischen kommen mir manchmal schon die Zwischenräume zwischen zwei Sechzehnteln im Takt zu leer vor. Und wenn du einmal so weit gekommen bist, und dann in einer Tanzband den ganzen Abend Vierviertel-Takte spielen sollst, dann ist das einfach Folter durch Langeweile.“

Mit einem Schlag hörte er zu reden auf. Als hätte er entschieden, das Solo an mich abzugeben.

„Und was ist mit dir?“, fragte er. „Was machen deine Eltern?“

„Meine Mutter lebt in Leipzig und ist in Frührente“, sagte ich trocken.

„Und dein Vater?“, hakte er nach.

„Karlsruhe.“

„Ist dein Vater etwa ohne deine Mutter in den Westen abgehauen?“

„Nein, er war schon immer dort.“

„Verstehe ich nicht.“

Ich wusste, dass Leute, die auf der anderen Seite der Mauer groß geworden waren, meine Geschichte interessant fanden. Es ist eine Geschichte, die mir meine Mutter in meiner Kindheit sehr oft erzählt hat, wobei ich ihr jedes Mal schwören musste, dass ich sie niemandem weitererzählte. Da brauchte sie gar keine Sorge haben, denn mir war diese Geschichte vor allem peinlich. Inzwischen hatte sich dieses Schweigegelübde erledigt und ich traf überall auf mitfühlende, interessierte Zuhörer. Vor allem bei Westdeutschen. Wenn ich vom Pionierchor oder von meinen Erfolgen bei der Russisch-Olympiade erzählte, hörten sie bestenfalls mit höflicher Geduld zu. Aber die Geschichte meiner Eltern liebten sie und ich hatte sie inzwischen so oft erzählt, dass ich mir selbst kaum noch zuhörte, wenn ich sie wieder mal aufsagte.

Während die Musiker im Jazz-Club zu „Once I had a secret love“ improvisierten, erzählte ich also nun auch Mika, wie ich zustande gekommen war.

Meine Mutter hatte Anfang der Siebziger in ihrer Freizeit als Messe-Hostesse gearbeitet. Dabei schwor sie mir immer, dass sie es nie nötig gehabt hätte, mit den Geschäftsleuten ins Bett zu gehen, sie habe die Männer nur in Restaurants begleitet. Etwas anderes hätte die Stasi angeblich gar nicht zugelassen. Als ich sie einmal fragte, ob sie der Staatssicherheit auch Geheimnisse dieser Männer verraten hätte, lachte sie mich aus.

„Du meinst geheime Wirtschaftsinformationen? Ich war doch eine Frau. Denkst du, die haben mit mir über ihren Beruf gesprochen? Das waren Männer aus dem Westen, Felicitas!“ Sie klang dann, als müsste jedes Kind in der DDR wissen, dass Männer aus dem Westen mit Frauen nicht über ihre Arbeit sprachen.

Aber dann hatte meine Mutter sich in einen von diesen Westmännern verliebt. Er war Einkäufer einer Kühlschrankfirma aus Karlsruhe und suchte in der DDR nach billigen Zulieferern. Mit meinem Vater sei’s angeblich Liebe auf den ersten Blick gewesen. Während der wenigen Tage ihres Glücks seien sie wie „auf einem anderen Stern“ gewesen, und der Abend des Abschieds sei so innig und intensiv gewesen, erzählte meine Mutter, dass mein Vater ganz vergessen hatte, seine Telefonnummer aufzuschreiben. Doch das war kein Problem, denn er hatte ja ihre Nummer und sie wusste, für welche Firma er arbeitete.

Als meine Mutter ihre Schwangerschaft feststellte, hatte sie sich sofort entschieden. Sie wollte mich bekommen, und zwar im Westen, bei meinem Vater. Sie war sich ganz sicher, dass er sie zu sich holen wollte und auch konnte. Doch dann, so hatte meine Mutter mir immer wieder erzählt, dann habe die Stasi alles verhindert.

Wie alle Zuhörer vor ihm wurde auch Mika an dieser Stelle besonders aufmerksam und beteiligte sich zum ersten Mal wieder aktiv an unserem Gespräch. „Wie denn?“, fragte er, während er konzentriert auf meinen Mund sah. Ich spulte meine Geschichte weiter ab.

Meine Mutter schrieb Briefe an die Firma meines Vaters. Doch die Stasi, so erzählt meine Mutter, habe alle Briefe abgefangen. Nicht nur das. Sie habe auch das Fernmeldeamt angewiesen, alle Versuche meines Vaters, meine Mutter anzurufen, scheitern zu lassen. Meine Mutter sagt, sie habe das schon früh geahnt und ist deshalb selbst aktiv geworden. Sie bekam mit einiger Mühe die Telefonnummer meines Vaters heraus. Sie meldete, wie es damals erforderlich war, mehrmals ein Ferngespräch auf diese Nummer an. Jedes Mal musste sie Wochen lang darauf warten, und wenn sein Telefon in Karlsruhe endlich ein Freizeichen in ihren Hörer schickte, nahm dort keiner ab. Schließlich, da war sie schon im siebten Monat, erreichte sie ihn doch und konnte von mir berichten.

Aber zu diesem Zeitpunkt habe der Günter schon nicht mehr an ihre Liebe geglaubt, so meine Mutter, und eine andere Frau geheiratet.

Erschüttert sah Mika mich an. Wie alle Zuhörer vor ihm. Eine große Liebesgeschichte, zerbrochen an Mauer und Stasi.

„War ja kein guter Start für dich“, sagte er mitfühlend.