Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fontis AG

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Der neue Roman von Giuseppe Gracia: brillante Gesellschaftskritik und bewegende Liebesgeschichte in einer packenden, temporeichen und politisch hoch brisanten Komposition Nach dem barbarischen Terror der Hamas gegen Israel schreibt ein Journalist einen Roman über das Verhältnis Westeuropas zum Islam und zu den eigenen, christlichen Wurzeln. Niemand will das Buch publizieren. Als der Journalist zu einem Kulturanlass nach Berlin reist, wird dieser von islamistischen Terroristen gestürmt, die eiskalt mit Schwert und Maschinenpistole vorgehen. Er wird Zeuge eines blutigen Massakers, das live ins Internet übertragen wird. Unter den Geiseln entdeckt der Journalist seine vor Jahren verstorbene Frau und kann bald Erinnerung und Realität nicht mehr unterscheiden. Zugleich wird klar: Die Zeit bequemer politischer Lauheiten und Halbheiten ist endgültig abgelaufen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 128

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

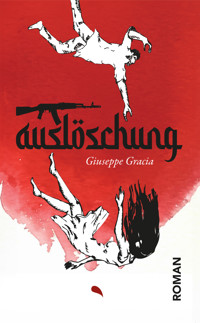

Giuseppe GraciaAuslöschung

www.fontis-verlag.com

Giuseppe Gracia

Auslöschung

Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über www.dnb.de abrufbar.

Der Fontis-Verlag wird von 2021 bis 2024vom Schweizer Bundesamt für Kultur unterstützt.

© 2024 by Fontis-Verlag Basel

Der Autor dankt für die Begleitung dieses Romans Antje Gracia, Saida Keller-Messahli, Adrian Riklin und Dominik Klenk.

Umschlagillustration: Jan GraciaUmschlaggestaltung: René Graf, Fontis AGE-Book-Vorstufe: InnoSet AG, Justin Messmer, Basel E-Book-Herstellung: Textwerkstatt Stefan Jäger

ISBN (EPUB) 978-3-03848-453-0

Für meinen Bruder Fredi Gracia1979–2007

«Sie möchten gern, dass ihr ungläubig werdet,wie sie ungläubig sind, sodass ihr gleich seid.Nehmt euch daher von ihnen keine Vertrauten,bevor sie nicht auf Allahs Weg auswandern!Kehren sie sich jedoch ab,dann ergreift sie und tötet sie, wo immer ihr sie findet.»– Der Heilige Koran, Sure 4, Vers 90

1

Ich kann nicht mehr sicher sagen, wann ich das Manuskript «Auslöschung» geschrieben habe, vor oder nach dem Massaker der Hamas in Israel. Ich erinnere mich an die Nachrichten aus dem Gazastreifen.

Ich glaube, in jenen Wochen hat mich Lichtenberger dazu überredet, mit ihm nach Berlin zu fliegen. Ich erinnere mich an den Abend im Haus der Kulturen, in dem das Erste Deutsche Fernsehen die prominenten Gäste gefilmt hat: Berühmtheiten aus Politik, Kultur und Medien.

Lichtenberger hat für unsere Reise die Kosten übernommen, weil er wusste, dass ich pleite bin. Er hat mir einen neuen Anzug gekauft, damit ich mich in der Berliner Gesellschaft nicht blamiere.

Mehrmals hat er mich an solche Anlässe geschleppt, aus Mitleid und aus dem Drang heraus, seinen Einfluss geltend zu machen. Lichtenberger feiert als Theaterregisseur Erfolge und wollte mich als Schriftsteller in der Szene etablieren und allen beweisen, dass er nicht nur ein guter Regisseur ist, sondern auch ein Literaturkenner.

Aber Lichtenberger konnte schon damals, nach Veronikas Selbstmord – Lichtenbergers Schwester –, nicht verhindern, dass mich die Kulturszene zurückgewiesen hat. Weil ich es nach Veronikas Tod gewagt habe, eine eigene Religion zu haben unabhängig von der offiziellen, westeuropäischen Kulturreligion. Dafür hat man mich exkommuniziert, denn die Hohepriester, die auch in den Redaktionen und Regierungen sitzen, fordern den vollen moralischen Gehorsam für ihre Dogmen, und sie erwarten, dass du ihren Gesinnungscocktail täglich hinunterschluckst.

Wenn ich daran denke, wird mir übel. Ich weiß noch, wie Lichtenberger und ich den Festsaal in Berlin betreten haben. Sofort ist mir aufgefallen, wie geschmeidig und höflich sich die Mitglieder der Kultur-Oberklasse bewegen, wie sie grüßen und lächeln. Wie sie dir schmetterlingsleicht die Hand reichen und dann schnell an dir vorbei in die nächste Begrüßung flattern. Wie sie in alle Richtungen ihre frisch geduschte Bescheidenheit verströmen.

Lichtenberger, der als etablierter Regisseur solche Rituale gewohnt ist, bleibt während der ersten halben Stunde in meiner Nähe. Er versucht mich mit wichtigen Personen bekannt zu machen. Personen, die Lichtenberger alle zu respektieren scheinen, weil mein Freund immer so clever gewesen ist, die Dogmen der Kulturkirche niemals in Frage zu stellen. Deswegen gehört Lichtenberger längst selbst zur Oberklasse und wirkt an diesem Abend so geschmeidig und höflich wie die anderen.

Ich versuche mich von der «guten Stimmung» anstecken zu lassen, von der alle sprechen. Für eine kurze Zeit, nach dem zweiten Drink, gelingt es mir – sodass ich mir sage, dass es vielleicht doch kein Fehler gewesen ist, herzukommen. Dass ich nicht immer so streng mit mir und den anderen sein sollte, um nicht die totale Verbitterung zu riskieren, sondern dass ich lieber versuchen sollte, mich für die Menschen hier zu öffnen. Dass ich für diese Menschen empfänglich sein sollte, um mich von ihrer Leichtigkeit, wie ich mir vorstelle, tragen zu lassen.

Und vielleicht bedeuten mir solche Anlässe am Ende immer noch etwas. Weil ich immer noch, Jahre nach dem Glaubensabfall, die offiziellen Segnungen und Pontifikalämter der Kultur-Oberklasse begehre. Weil es mir an diesem Abend in Wahrheit gar nicht so schwerfällt, mit den Leuten anzustoßen, mit den Kristallgläsern und den weißgoldenen Champagnerperlen. Weil ich diese Leute in Wahrheit bewundere, ihre Herrenausstatter-Anzüge ebenso wie die eng anliegende Vulgarität ihrer Seidenkleider.

Aber dann, als der Abend voranschreitet, kommt die Begegnung mit ein paar Regierungsvertretern an der Seite ihrer Lieblingsintellektuellen und Lieblingshuren. Ich sehe zwei bekannte Modeschöpfer und einen noch bekannteren Schweizer Tennisstar, mit weißem Anzug und weißer Krawatte. Ich bereue es plötzlich, ihnen die Hand geben zu müssen und verspüre das Verlangen, sie schnell und hart und von verschiedenen Seiten zu ohrfeigen – fürs Fernsehen aus verschiedenen Perspektiven.

Ich stehe mitten im Luxusgedränge, als es mir den Atem verschlägt, weil ich unter den Gästen plötzlich Veronika erblicke. Veronika, die seit sechs Jahren tot ist. Veronika, die sich vor sechs Jahren auf die Schienen gelegt hat, unter das pünktliche Tonnengewicht der Schweizerischen Bundesbahnen.

Ich sehe die langen schwarzen Haare und die Augen. Die Augen, die mein Herz verschluckt und nie wieder herausgerückt haben.

Wie kann Veronika hier sein? Unter diesen humanistischen Masken und Gesten, vor der großen hinteren Spiegelwand des Berliner Festsaals, in der alles doppelt und dreifach schön aussieht?

Ich sage mir, dass ich mir das einbilde, dass es an meinen Nerven liegen muss. Diese Frau, die ich für Veronika halte, sieht Veronika nur ähnlich, und sobald ich mich nähere, werde ich die böse Täuschung durchschauen.

Das geschieht aber nicht, als ich mich nähere, sondern ich denke, dass sie es doch ist, weil keine Frau eine solche Ähnlichkeit mit Veronika haben kann. Unmöglich. Mein Atem stockt, und ich frage mich, ob ich sie berühren soll. Ich frage mich, ob ich ihre Hand nehmen und sie festhalten soll und dann – hineinsinken in den Augenblick.

Es kommt nicht so weit. Veronika dreht sich um und entfernt sich schnell, als habe jemand dringend nach ihr verlangt. Ich folge ihr und verliere sie im Gedränge des Saals. Unterwegs frage ich den Shakespeare-Darsteller Z. und ein paar Geistesgrößen aus dem Feuilleton, die mir entgegenkommen, ob sie die langen schwarzen Haare gesehen haben.

Niemand weiß, von wem ich spreche. Niemand weiß, wer Veronika ist, und wie könnten diese Leute auch wissen, wer sie ist und wie sie mich schon vor Jahren verfolgt hat, beim Schreiben und beim Schlafen, verfolgt bis in die Kirche, in die ich geflüchtet bin, um zu beten.

Ich suche Veronika im Foyer, draußen vor dem Haus der Kulturen und dann wieder drinnen im Saal, wo ich meinen Freund Lichtenberger treffe, Veronikas Bruder. Lichtenberger wirkt nicht überrascht, als ich ihm sage, ich hätte unter den Gästen seine tote Schwester gesehen.

Natürlich ist sie da, sagt er. Veronika muss auftreten, sagt er und strahlt übers ganze Gesicht. Hast du vergessen, dass wir das neue Stück «Auslöschung» aufführen? Weißt du das nicht mehr? Dieser Festsaal mit den wunderbar eingekleideten Schauspielern, die blumengesäumten Tische, die große Spiegelwand hinten: Ist das nicht die beste Bühne für unser Stück?

Lichtenberger legt die Hand auf meine Schulter.

Mein Freund, sagt er, das ist die Adaption deines Romans «Auslöschung». Du kannst auf dein Werk stolz sein, denn nach dieser Premiere können dich die Etablierten nicht mehr so einfach ignorieren und ihre blasierten Nasen rümpfen.

Ich habe das Gefühl, zu schwitzen, zugleich ist mir kalt.

Dann bemerke ich, wie die Gäste beginnen, für den offiziellen Teil des Abends an ihren Tischen Platz zu nehmen: Ein Diner mit Vorträgen, Laudationen und Musik. Ist das alles nur eine Inszenierung?

Die Gäste sehen jedenfalls genauso aus wie die Gäste am realen Abend in Berlin. Ich erinnere mich, wie die Gäste in Berlin an jenem Tag auf die exakt gleiche Weise in der exakt gleichen Reihenfolge auf den exakt gleichen Stühlen Platz genommen haben. Genau wie die Gäste hier, die sich vollkommen lebensecht bewegen, durch nichts als Schauspieler zu erkennen.

Brav sitzen sie da und lauschen der Eröffnungsrede des Bundespolitikers W., die vom Team des Ersten Deutschen Fernsehens gefilmt wird. Währenddessen frage ich mich, warum ich mich so gut an alles erinnere, selbst an die Rede des Bundespolitikers – wo ich mich doch sonst nie an die Rede eines Politikers erinnert habe: nicht an einen Satz, nicht an einen Gedanken, den je ein Politiker geäußert hat, vorausgesetzt, es wurden in den Sätzen dieser Politiker je Gedanken geäußert.

Was geschieht als nächstes? Applaus, natürlich.

Alle Gäste klatschen in die Hände, auch ich klatsche in die Hände, obwohl ich gar nicht in die Hände klatschen will und wahrscheinlich niemand hier in die Hände klatschen will.

Da erhebt sich der Literaturnobelpreisträger X. von seinem Platz und geht nach vorne ans Podium, um ebenfalls eine Rede zu halten, über die gemeinsamen Werte Europas, die wir «gegen jeden politischen und religiösen Radikalismus» verteidigen müssten. Werte, die schon lange nicht mehr existieren, falls sie je existiert haben, die der Literaturnobelpreisträger aber mit einer solchen Sprachkunst und Erhabenheit beschwört, dass für einen Moment alle daran glauben.

Dann fällt der erste Schuss.

Die losgefeuerte Kugel fliegt in Richtung Podium und reißt ein Loch in den Gedankenteppich des Literaturnobelpreisträgers. Dieser hat noch Zeit, sich an die Brust zu fassen und zusammenzusinken, bevor weitere Kugeln abgefeuert werden und in der großen Spiegelwand hinter dem Podium Löcher hinterlassen, wie Spinnennetze aus Diamantsplittern.

Es stürmen die bärtigen Männer in den Festsaal, die bald überall im Fernsehen zu sehen sein werden, mit Gesichtern, denen man anmerkt, dass sie nicht damit rechnen, jemals alt oder auch nur müde zu werden. Gesichter, die weniger brutal als vielmehr übermütig wirken, weniger mordlustig als vielmehr von radikaler Entschiedenheit.

Jetzt wird man uns, denke ich, über Stunden in Schach halten mit Kalaschnikows und Sprengstoffwesten für das Jungfrauenparadies. Auf drei Bildschirmen werden wir mitverfolgen, wie die Welt draußen vor dem Haus der Kulturen in Aufregung gerät. Wir werden sehen, wie in Windeseile hochauflösende Fernsehteams herangezoomt kommen. Wie sie sich im umherstreifenden Blaulicht der Einsatzwagen postieren, um Kamerawinkel auszuprobieren und die alarmierte Nacht einzufangen.

Ich weiß, dass es so kommen wird, und vielleicht spüren es auch andere Gäste. Einige von ihnen springen von ihren Stühlen hoch. Sie wollen fliehen, doch sie werden von den Kalaschnikows zu Boden gemäht und versuchen, wenn sie nicht sofort tot sind, in bizarren Zuckbewegungen wieder zu ihren Stühlen zu kriechen – gestoppt von den ersten, präzis ausgeführten Kopfschüssen des Abends.

2

Die Terroristen schnappen sich das Team des Ersten Deutschen Fernsehens und weisen es an, ab sofort und in jedem Fall genau das zu tun oder zu lassen, was ihnen der Leiter der Operation befiehlt.

Dieser Leiter, ein Mann namens Hamed S., stellt sich den frischgebackenen Geiseln mit ruhiger Stimme vor, während im Hintergrund drei Flachbildschirme hereingetragen werden. Man stellt die Bildschirme vor der Spiegelwand mit den Einschusslöchern auf, je einen auf der linken und rechten Seite, den dritten Schirm in der Mitte.

Hamed S. wünscht eine Liveschaltung zum Studio des Ersten Deutschen Fernsehens und lässt außerdem einen Online-Videostream vorbereiten.

Ein Vorgehen, das in gewisser Weise gut zur restlichen Technologie der Terroristen passt: Neben Kalaschnikows und Handfeuerwaffen führen sie elektronische Geräte mit sich, mit kupferfarbenen, goldenen und roten Kabeln. Dazu die Sprengstoffwesten, deren Konstruktion, wie ich weiß, viel Fachwissen und Erfahrung voraussetzt. Die Konstruktion von Sprengstoffwesten ist nichts für Dilettanten, bei denen es nicht selten zu frühzeitigen und damit unergiebigen Selbstsprengungen kommt. Auch die GoPro-Kameras und Smartphones sowie die militärische Ausbildung der Terroristen sind auf dem neusten Stand.

Gezielt, von allen Seiten her, treiben die Männer ihre Opfer vor den blumengesäumten Tischen zusammen, lassen sie am Boden Platz nehmen und dunkelgrüne Plastiktüten verteilen, in die sämtliche Smartphones, Tablets, Blackberrys und so weiter kommen. Wer nicht spurt, wird mit Füßen und Gewehrkolben wachgeschlagen, in den Kopf, ins Gesicht.

Ich frage mich, ob das alles nur ein Traum ist, weil ich so ruhig bleibe. Und ich frage mich, ob es wirklich nur unser sogenannter Liberalismus ist, der in der islamisch-arabischen Welt einen solchen Hass und einen solchen Vernichtungswillen erregt gegen den Westen und gegen seinen Lebensstil. Ich beobachte die jungen Männer unter der Leitung von Hamed S., der die Plastiktüten und die ersten Leichen – darunter den Literaturnobelpreisträger X. – in einen Nebenraum schleppen lässt und sich beim Fernsehteam erkundigt, ob die Liveschaltung steht.

Ich studiere das Gesicht von Hamed S., sein im Gürtel steckendes Schwert, die grauschwarz gemusterte Weste, auf der Knöpfe blinken, und die Hamed S. mit der linken Hand berührt, wie um sich zu vergewissern, dass alles noch da ist. Mit der rechten Hand bedient der Leiter der Operation sein Smartphone, um zuerst sich selbst und dann die Terrorkollegen zu filmen. Dann filmt er die Geiseln und wendet sich dem Team des Ersten Deutschen Fernsehens zu, das ihn ebenfalls bereits filmt, wobei Hamed S. nun seinerseits die Fernsehleute filmt, vielleicht für den Online-Videostream.

Das ist alles nur möglich mit der westlichen Technologie, denke ich. Natürlich, denn es kann kein Mensch mit Kamel und Steinschleuder gegen die westliche Kultur auch nur das Geringste ausrichten, nicht ohne diese Technologie, die es nur im verhassten Westen gibt, weil nur im verhassten Westen Männer und Frauen und Ungläubige frei arbeiten und forschen können, um dann Dinge wie den Computer zu erfinden, Flugzeuge und zuverlässige Sprengsätze. Typisch westliche Dinge, auf die heute jeder moderne Islamist angewiesen ist, weil die technisch-kulturelle Impotenz der arabischen Welt eine totale ist und nichts Vergleichbares bieten kann.

Hamed S. weist die Geiseln an, still am Boden zu sitzen, eine überflüssige Anweisung, da sich kein Mensch rührt. Oder ist mir etwas entgangen? Habe ich eine Geisel übersehen, die irgendwo zwischen den Stühlen davonkriechen oder davonrobben wollte?

Ruhig, mit langsamen Bewegungen, bringt sich Hamed S. vor der Kamera des Ersten Deutschen Fernsehens in Position: die Maschinenpistole geschultert, die Weste über dem im Gürtel steckenden Schwert blinkend. Das Gesicht ernst und zugleich entspannt, als stünde er auf dem Grund einer tiefen Sicherheit, die von außen kein Mensch mehr stören kann.

Hamed S. erklärt dem Publikum, warum die Verantwortlichen des Ersten Deutschen Fernsehens diese Live-Übertragung zu gewährleisten haben und warum sie es nicht wagen sollten, diese Sendung zu unterbrechen oder in irgendeiner Weise zu manipulieren. Für jede wie auch immer begründete Unterbrechung der Sendung, für jeden wie auch immer erfolgten Manipulationsversuch werde sogleich eine Geisel erschossen oder zuerst gefoltert – die Frauen durch das Brechen der Arme, die Männer mit Messerstichen in die Genitalien, damit die Strafe Allahs deutlich werde und die Schreie der Ungläubigen Zeugnis ablegten für die unbedingte Autorität dieser Operation.

Hamed S. macht eine kurze Pause, die einstudiert wirkt, dann werden die Bildschirme hinter ihm aktiviert und mittels Split-Screen auf sechs verschiedene Kanäle eingestellt, unter anderem auf YouTube und das Erste Deutsche Fernsehen, das seine Live-Übertragung aus dem Saal, wie es scheint, bereits eingerichtet hat.

Die Zuschauer draußen in der Welt empfangen nun den Leiter der Operation, Hamed S., in hochauflösender Qualität. Auf den anderen Bildausschnitten schalten sich erst nach und nach weitere Sender zu und präsentieren alarmierte Frontansichten des Kulturhauses bei Nacht.