Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Nevicata

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Französisch

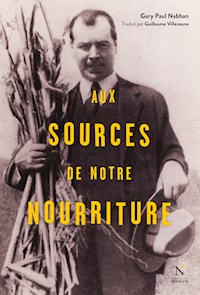

Sibérie, hiver 1943. Le grand botaniste russe Nikolaï Vavilov meurt de faim au goulag, victime des purges de Staline. Tragique destin pour un homme admirable qui a consacré sa vie à lutter contre la famine. Aventureux et visionnaire, Vavilov a sillonné les quatre coins du monde à la recherche des sites originels de notre biodiversité alimentaire, récoltant partout des milliers de semences pour les mettre à l’abri des destructions et de l’oubli. Aujourd’hui, ces trésors inestimables dorment en sécurité dans la banque de semences mondialement réputée qu’il a fondée à Saint-Pétersbourg.

À la faveur de périples parfois périlleux à travers déserts, montagnes ou forêts, Gary P. Nabhan retrace dans ce récit les voyages du savant russe. Il y mesure également le recul de la biodiversité induit depuis un siècle par les changements climatiques, la libéralisation des échanges, la perte des savoirfaire traditionnels ou l’ingénierie génétique… La fabuleuse diversité des semences des champs et vergers du monde est en péril. C’est pourtant d’elle que dépend la survie alimentaire de l’humanité. Ce livre est un message d’espoir pour nous rappeler que la sauvegarde de la biodiversité est entre nos mains.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 361

Veröffentlichungsjahr: 2022

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Pour Laurie Smith Monti, qui a voyagé avec moi sur les traces de Vavilov, et qui œuvre tous les jours à préserver la biodiversité, la diversité culturelle et la santé de l’environnement pour les générations futures.

1 Le musée et la banque de semences

Au cours des nuits blanches de 1941 – au moment du solstice d’été, lorsque le crépuscule s’attarde, magnifique et éternel, dans les ciels des latitudes les plus nordiques – les forces de l’Allemagne nazie passèrent de Pologne en Union soviétique, dans l’intention de prendre Leningrad. Les renseignements soviétiques, bien informés des convois apparemment infinis de troupes allemandes et finlandaises, de chars et d’artillerie qui avançaient, supposaient qu’ils auraient convergé vers la ville à la fin de l’été. Staline comme ses généraux redoutaient le coup terrible – aux plans économique, stratégique et symbolique – que représenterait la chute de Leningrad, la vieille Saint-Pétersbourg, pour eux et leurs alliés : plus que toute autre dans le pays, cette ville abritait des trésors, monétaires et artistiques.

Le 15 juillet 1941, Staline autorisa l’évacuation urgente des biens jugés les plus précieux, ceux dont on pensait que les nazis voudraient les confisquer et contrôler à leur profit. Le monde retenait son souffle : le destin de ces trésors dépendait du choc frontal de deux des armées les plus nombreuses jamais réunies ici-bas.

La plupart des érudits occidentaux s’inquiétaient surtout de la protection des collections extraordinaires du musée de l’Ermitage, l’un des plus anciens et importants au monde. En effet, les six cents pièces du Palais d’hiver des tsars renferment bien plus de deux millions d’objets – tableaux, sculptures, monnaies, joyaux et objets d’art divers.

Staline s’interrogeait encore sur la manière d’autoriser l’évacuation sans causer la panique de la population ni reconnaître sa vulnérabilité, que les conservateurs des trésors de Leningrad étaient déjà passés à l’action. Deux jours après l’entrée de l’ennemi en URSS, Joseph Orbeli, directeur de l’Ermitage, avait mis sur pied son plan d’évacuation. Outre ses conservateurs, il enrôla des centaines d’artistes, d’historiens, d’étudiants et de travailleurs. Dans la plus grande urgence, il leur faudrait désencadrer environ un million de toiles, les étiqueter, les rouler ou les fixer dans des boîtes puis les envelopper dans un rembourrage de manière à les transporter. En six jours à peine, plus d’un million et demi d’œuvres d’art étaient prêtes à être entreposées dans des caves secrètes dans les sous-sols du palais, dans une cathédrale voisine ou dans les lointains de la steppe russe. Au petit matin du 6 juillet 1941, un demi-million de tableaux, dessins, fresques, objets d’art, joyaux et décorations de l’Ermitage étaient chargés sur le premier train en partance pour être cachés dans une localité connue d’une poignée de fonctionnaires soviétiques. Le 10 juillet, 700 000 autres chefs-d’œuvre, occupant 53 wagons Pullman, furent dépêchés vers le village de Sverdlovsk à quelque 2 500 km de là. Ils passeraient les trois années suivantes à l’intérieur d’une église catholique, d’un musée ou dans l’entresol funeste de la Maison Ipatiev, là où la famille du Tsar Nicolas II avait été exécutée près de trois décennies auparavant. On dépêcha à Sverdlovsk les meilleurs des conservateurs pour protéger les collections contre les incendies, les pillards ou autres dangers.

Aujourd’hui, interprètes et guides de l’Ermitage adorent s’étendre sur les efforts qui permirent de conserver les plus grands chefs-d’œuvre des époques grecque, romaine, médiévale ou renaissante. Ils ne mentionnent que rarement, voire jamais, une autre collection, tout aussi inestimable et d’importance mondiale, qui se trouvait à quelques centaines de mètres, sur la place Saint-Isaac, sans rien qui la signale.

Ce deuxième trésor abritait et abrite encore plus de 380 000 échantillons vivants de semences, racines et fruits de quelque 2 500 espèces de cultures vivrières collectionnés par le corps exceptionnel des chercheurs de plantes ayant travaillé pour le Bureau russe de botanique appliquée depuis 1894. Ces semences avaient toutes les couleurs, tailles et formes imaginables ; certaines étaient ternes quand d’autres rutilaient comme des bijoux, reflétant l’abondance et la diversité encore présentes dans les champs cultivés tout autour du monde. Tubercules, racines et bulbes présentaient toutes sortes de textures, tantôt noueuses, tantôt douces et vernies comme une poterie tournée, vernissée puis cuite au four. Quant à la myriade de fruits, elle exhalait presque toutes les fragrances connues du nez d’une usine de parfums – musquées, fermentées, citronnées ou florales. Fruits et noix offraient divers aspects, depuis les grappes de baies jusqu’aux merveilles géométriques des ananas et des pommes de pin. La plupart n’étaient pas que beaux à voir, comme l’art de l’Ermitage, mais bons à manger.

Ce trésor avait mille utilités : on pouvait multiplier et distribuer les semences aux agriculteurs qui pourraient les faire pousser pour nourrir leurs familles ; grâce à des semences choisies, les sélectionneurs pourraient accroître la résistance aux maladies ou aux nuisibles de variétés trop fragiles, sources de famines ou de disettes ; certaines variétés à enracinement profond étaient utiles pour prévenir l’érosion et la restauration de paysages détruits ; d’autres encore ouvraient sur l’histoire des origines de notre nourriture ; elles nous aidaient à comprendre les débuts de l’agriculture et les premières domestications des plantes sur plusieurs continents. Certaines semences étaient associées à des histoires extraordinaires, toutes portaient une histoire génétique dans leur carapace. La plupart étaient sans prix dans la mesure où il était difficile de les retrouver ou les remplacer : les paysages agricoles d’où elles provenaient avaient subi des changements radicaux au cours du siècle précédent. Elles représentaient des peuplements de plantes dynamiques qui s’étaient déplacés et avaient évolué dans l’espace-temps – pourvu qu’ils aient échappé aux bouleversements politiques et naturels – et qui étaient d’autant plus précieux.

Pourtant, rares étaient les Russes longeant la banque de semences cachée dans les entrailles de ce bâtiment massif, place Saint-Isaac, à se douter de son importance cruciale pour la survie de l’humanité comme de son caractère unique : c’était un témoignage vivant de certaines des plus grandes réussites des diverses cultures de la planète. En 1941, plus rares encore étaient les artistes, intellectuels, politiciens et fonctionnaires affolés par les menaces pesant sur l’Ermitage à savoir que les troupes allemandes engagées dans l’opération « Barbarossa Front Nord » étaient tout aussi désireuses de mettre la main sur cet entrepôt génétique qu’elles l’étaient de capturer et vendre les trésors artistiques du Palais d’Hiver.

En dépit des dégâts subis par Leningrad au cours du siège initié en ce mois de septembre – il dura neuf cents jours et causa la mort d’1,5 million d’êtres humains – la bâtisse de la place Saint-Isaac survécut miraculeusement avec sa banque inestimable de semences. Elle s’y trouve encore à ce jour, gérée par des scientifiques sous le nom « d’Institut panrusse des Ressources génétiques végétales N. I. Vavilov ». Les Russes, assez rares, qui connaissent son rôle historique vital et celui de son charismatique fondateur Nikolaï Ivanovitch Vavilov (1887-1943), le surnomment le VIR. On doit à Vavilov davantage que les semences recueillies tout autour du monde : en effet, il prisait surtout les graines demeurées dans le champ du paysan, dans leur dynamique d’adaptation et de changement, ainsi que le savoir traditionnel : quand, où et comment les semer.

Mes amis du VIR ne peuvent raconter l’histoire de ce legs sans avoir les larmes aux yeux, car leur histoire revient à décrire celles de son créateur et de sa banque, sise sous leurs bureaux d’aujourd’hui. Si j’avais rencontré un directeur du VIR à Rome dans les années 1980 alors que j’y étais en poste comme consultant de la FAO, l’Organisation des Nations unies pour l’Agriculture et l’Alimentation, je n’ai découvert l’Institut lui-même qu’au printemps 2006. Je m’étais rendu à Saint-Pétersbourg avec un vieil ami, Kent Whealy, cofondateur d’une bourse d’échange de semences, la Seed Savers Exchange, qui devait recevoir la Médaille Vavilov, en récompense du travail accompli pour conserver des stocks de semences patrimoniaux et les remettre au goût du jour sur nos tables. Depuis des années, Kent et moi avions reçu d’amis russes des bribes d’informations sur ce qui s’était passé au VIR aux heures sombres du siège de la ville. Mais nous voulions entendre l’histoire sur place, au cœur de Saint-Pétersbourg, racontée par ceux qui avaient connu Vavilov et auxquels il avait confié le soin de veiller sur ses graines.

Comme nous l’apprirent nos collègues, en 1941, les responsables de la banque, ceux des fermes des environs – où l’on faisait périodiquement germer les semences pour reconstituer le stock – ne reçurent aucun des concours apportés au personnel de l’Ermitage. Pourtant, d’après ce qu’ils savaient de l’intérêt de l’ennemi pour l’eugénisme, il était impossible que celui-ci négligeât l’importance de cet institut génétique. Comment ne pas redouter qu’il confisque toutes les semences disponibles dans les stations d’introduction botanique associées au VIR ? On parvint au moins à en dissimuler une partie dans une ferme expérimentale jouxtant le palais de Tsarskoe-Selo, dans les faubourgs de Pouchkine, juste en dehors de Leningrad. Mais aucun membre du personnel ne reçut de permis d’évacuation. Les employés devaient rester à leur poste et faire leur devoir, guerre ou pas.

Dès la fin du premier automne de blocus, la ville fut entièrement encerclée : ses millions d’habitants ne recevaient plus ni nourriture ni combustible. Le pilonnage de l’artillerie croissant, on n’eut plus que trente jours de réserves alimentaires qu’il fallut rationner strictement, à raison de 125 grammes par personne ou un quart de livre de pain quotidien. Suivit le plus implacable des hivers : la population abandonnée n’avait ni mazout ni charbon, peu de bois de chauffage, une électricité réduite et sous la plupart des toits pas d’eau courante. Une fois les céréales et le sucre épuisés, les familles reçurent des rations de boyaux de moutons, de farine de malt, de cellulose et de peau de veau ; leur santé se mit à péricliter avec leurs espérances.

En février 1942, dans la région de Leningrad, 200 000 personnes au moins étaient mortes de faim ou des maladies induites par la faim. Malgré ces deuils et les menaces pesant sur eux, beaucoup des assiégés s’efforçaient d’accomplir leur tâche, en se concentrant sur le jour présent. Ceux qui avaient œuvré à l’évacuation de l’Ermitage avaient au moins la satisfaction de savoir qu’ils avaient fait tout leur possible pour conserver les plus grands chefs-d’œuvre de la ville pour le profit des générations futures.

Au contraire, l’essentiel de l’autre grande collection restait très vulnérable. Des rapports signalaient que les semences se trouvant dans les stations d’Ukraine et de Crimée avaient déjà été saisies par l’ennemi ; on apprit plus tard que le généticien Heinz Brücher les avait entreposées au château de Grannagh en Autriche. De même, la fraction des collections du VIR évacuée à la station de Pouchkine était sur la trajectoire des obus ; quant à la « route de la Vie » traversant le lac Lagoda au-delà des limites de la ville, on l’avait rebaptisée la « route de la Mort ».

Non sans audace, les responsables de la collection chargèrent ce qu’on avait déplacé à Pouchkine sur vingt camions, dont les chauffeurs réussirent à franchir les lignes ennemies en se faisant passer pour des paysans livrant des céréales à d’autres troupes allemandes. Ce convoi finit par atteindre, incognito, la station expérimentale de l’université de Tartu en Estonie à l’été 1942. Mais si ces semences avaient échappé par miracle à une bataille, elles ne purent échapper à la guerre : à l’automne 1944, l’armée allemande s’en empara et entreprit de les faire passer en Lituanie.

Le personnel du VIR resté à Leningrad ignorait que la vie de son directeur était aussi exposée que les semences qu’il avait réunies. Nous y reviendrons, cet immense savant russe était alors prisonnier politique de son propre gouvernement, lequel publiait des communiqués réguliers prétendant qu’il réfléchissait, avec Staline et le biologiste Trofim Lyssenko, à trouver une stratégie permettant de nourrir la population. Bien qu’aucun de ses collaborateurs n’en eût plus de nouvelles depuis son départ « pour une réunion importante à Moscou » à l’été 1940, leur détermination à protéger la banque restait inchangée. De fait, alors qu’ils mouraient de faim, ils se vouaient à leur mission avec la même énergie que leurs homologues de Sverdlovsk.

La seule différence, de taille, était que si Staline appuyait l’évacuation de l’Ermitage, il tenait la banque de semences pour un coûteux exemple de « science bourgeoise ». Quand les nazis voyaient l’importance de contrôler la plus grande banque génétique mondiale pour la future sélection végétale, la nomenklatura soviétique estimait que celle-ci n’avait été qu’un terrible fardeau financier qui n’avait guère rapporté. Staline avait jeté en prison Vavilov et des douzaines d’autres savants, accusés d’élitisme et de traîtrise, sous prétexte que leurs recherches n’avaient profité ni à la paysannerie ni à l’État.

Le personnel resté au VIR continuait à travailler, sans presque aucun soutien des autorités. Il redoutait que les foules affamées, à l’extérieur, ne tentent de faire irruption dans les réserves et ne se jettent sur les sacs de blé, d’orge, de fèves et de pois conservés pour les générations futures. Sous la houlette d’Abraham Kameraz et Olga Voskresenkia, les employés créèrent deux lots des plus précieuses parmi les 400 000 semences pour les cacher dans des lieux différents. Ainsi, au nom de leur avenir à tous, Kameraz avait-il persuadé une petite escouade de l’Armée rouge de l’importance d’en entreposer une partie dans un autre bâtiment derrière la place Saint-Isaac.

La tragédie qui suivit a souvent été racontée aux visiteurs du VIR, mais entendre ce récit en personne n’en fut pas moins bouleversant pour Kent et moi. Scientifiques et conservateurs s’étaient enfermés dans le bâtiment humide et non chauffé pour garder leurs semences et toutes leurs pommes de terre dans l’obscurité quasi glaciale des caves. Engourdi, affamé, le personnel assurait des tours de garde. Neuf des collaborateurs les plus dévoués de Vavilov allaient mourir lentement de faim ou de maladie plutôt que manger ce qui leur était confié. Ce ne furent pas les seules victimes, hélas : plus de 700 000 habitants de Leningrad étaient morts de faim au printemps 1944, à la levée du blocus.

Il faut peut-être se féliciter que les protecteurs affamés de l’Institut n’aient jamais su qu’il s’en fallut d’un cheveu que les nazis s’en emparent : la nouvelle aurait pu avoir raison de leur ténacité. De fait, à l’insu de tous, le cercle le plus restreint de leurs stratèges visait la banque de semences bien plus que les collections d’art dont ils pensaient qu’elles se trouvaient toujours à l’Ermitage. Dès qu’il eut pris la décision d’envahir la Russie en 1941, Hitler créa une unité spéciale des S.S., le Russland-Sammelcommando, pour s’emparer de l’Institut et détourner ses richesses vives dans l’intérêt du Troisième Reich.

Comment s’étonner que le dictateur s’intéressât aux recherches génétiques des Russes ? On sait qu’il avait établi sa philosophie raciste sur la pseudoscience de l’eugénisme qui prônait, outre l’amélioration de l’espèce humaine via de judicieuses unions, le progrès de l’agriculture grâce à des semences très sélectionnées ; ses programmes étaient dirigés par des savants férus de darwinisme social et d’eugénisme. On a même dit que le végétarisme strict d’Hitler et son recours aux crudités comme à des philosophies étranges de purification diététique s’inscrivaient dans sa théorie de pureté ethnique. Ses conseillers scientifiques ont pu considérer que la diversité des semences conservées à Leningrad pourrait favoriser leurs projets.

Prévoyant une prise de contrôle rapide de la ville, il entendait prononcer son discours de victoire depuis le balcon de l’Hôtel Astoria, juste en face de l’Institut, à 100 mètres à peine. Il fit même imprimer des invitations aux cérémonies de victoire, à l’adresse de l’Hôtel Victoria. Le personnel du VIR ne se douta jamais que l’envahisseur entendait faire la fête sur son seuil.

Tandis que cette tragédie se déroulait à Leningrad, une autre avait cours dans la petite ville de Saratov, à près de 1 000 km de là, sur la Volga. C’est là, en 1918, que Vavilov s’était vu décerner le titre de professeur de sciences agricoles à l’âge précoce de 31 ans. En 1941, il était de retour dans sa chère ville, au cœur du grenier à blé du pays, là où sa carrière de protecteur de semences avait pris son envol ; mais il était désormais un prisonnier politique, plus un professeur.

Seul homme au monde à avoir recueilli des semences de cultures vivrières sur les cinq continents, explorateur ayant organisé cent quinze expéditions de recherche dans quelque soixante-quatre pays pour trouver de nouveaux moyens de se nourrir, il était en train de mourir de faim. Entre le printemps 1942 jusqu’à sa mort en janvier 1943, il ne reçut pour aliment qu’une bouillie crue de farine et de chou gelé. Émacié, n’ayant plus que la peau sur les os, il souffrait de diarrhée chronique, un œdème le démangeait aux jambes et, ses muscles ayant fondu, l’on diagnostiquerait bientôt sa dystrophie. Comme si cela ne suffisait pas, le KGB s’efforçait de le briser mentalement, allant jusqu’à l’interroger 14 heures par jour. On entendait lui faire avouer qu’il avait dilapidé les ressources financières de l’Union soviétique afin de bâtir son propre empire d’une centaine de stations expérimentales pour conserver et évaluer la biodiversité mondiale ; selon ces sbires, la banque génétique de semences était un scandaleux détournement du devoir immédiat, nourrir les masses. La famine des années 1930, causée par la collectivisation forcée puis la confiscation des céréales par le gouvernement, avait provoqué la mort d’au moins 5 millions de gens ; aujourd’hui que les voies commerciales étaient désorganisées à l’intérieur comme à l’extérieur de l’URSS, la population n’avait jamais tant risqué la famine.

À l’été 1942, les collègues de Vavilov plantèrent des choux et des pommes de terre de semence dans le cimetière de la cathédrale Saint-Isaac et dans les champs entourant l’ancien palais de Tsarskoe-Selo à Pouchkine. L’hiver précédent, ils avaient trouvé assez de bois de chauffage pour chauffer les magasins de la station où végétaient certains tubercules, dans l’espoir de prévenir le dépérissement des pommes de terre de semence. Au contraire des autres années, il leur fallut garder les plantes vingt-quatre heures sur vingt-quatre – parfois alors que l’artillerie tonnait sur leurs têtes : en effet, il s’agissait de protéger les semis aussi bien de leurs camarades de l’extérieur, qui considéraient avec envie ces plants alignés, que des centaines de rats envahissant le potager.

Bien plus tard, l’auteur russe Genady Golibev s’entretint avec Vadim Lekhnovitch, l’un de ceux qui avaient creusé la terre gelée, gardé les plants et veillé sur le jardin des délices comestibles en ce printemps 1942. « Avait-il trouvé difficile de ne pas sacrifier à son profit certaines de ces plantes alors qu’il ne mangeait plus à sa faim depuis des mois ? »

— Ce qui était difficile, c’était de marcher. C’était affreusement dur de se lever chaque matin, de mouvoir ses mains et ses pieds. (…) Mais s’empêcher de dévorer notre collection ne présentait aucune difficulté. Car il était impossible d’y songer. Ce qui était en jeu, en effet, c’était notre raison de vivre, la raison de vivre de nos camarades.

Après que le personnel du VIR nous eut exposé ce qu’il savait des événements de la guerre, l’un d’eux, le Dr Sergueï Alexanian, nous déclara qu’il souhaitait nous donner un dernier aperçu sur ses devanciers. Quoique fluet, ce savant arménien fit montre d’une grande autorité dans les propos et l’attitude ; maîtrisant parfaitement l’histoire politique et les sciences agricoles, il constituait le guide idéal. Il nous conduisit devant un accrochage de vieilles photos en noir et blanc, des portraits du personnel du VIR d’autrefois, sur le palier devant son bureau. Il voulait nous expliquer comment s’était produite la soudaine prolifération de rats dans les potagers de Leningrad et Pouchkine lors du siège.

— Vous comprenez, la seule viande encore disponible à l’été 1942 était celle des chats restant dans la ville. Lorsqu’il n’y eut plus de chats pour contrôler la population de rongeurs, ceux-ci se mirent à arpenter les rues nuit et jour, exhumant tout ce qui pouvait se manger. Vous voyez la photo de cette femme, ici ? Elle était responsable de la collection de pommes de terre et mourut alors qu’elle la protégeait des rats… Et ce sont ces femmes et ces hommes, poursuivit calmement Sergueï en montrant plusieurs autres clichés, qui moururent à leur poste de garde.

Parmi eux, Alexander Stchukin mourut à son bureau, en tenant un sachet de ses arachides préférées dont il avait espéré qu’on les planterait. La conservatrice de maintes collections d’avoine du VIR, Liliya Rodina, mourut de faim, tout comme Dimitri Ivanov qui, alors même qu’il était en train de s’éteindre, entreposa des milliers de précieux échantillons de riz. Il y en eut encore d’autres – Steheglov, Kovalesky, Leonjevsky, Malygina, Korzun – morts de faim, de maladie ou d’un tir d’obus. Wolf, le responsable de l’herbier, fut touché par un fragment d’obus et se vida de son sang. Gleiber, archiviste des notes de terrain de Vavilov, mourut au milieu de ses papiers plutôt qu’abandonner son poste.

Kent et moi étions emplis de tristesse, aux côtés de Sergueï. Un long silence s’écoula avant que nous puissions rouvrir la bouche, tant le sacrifice des Russes restait palpable entre ces murs. Si les semences avaient survécu, ce n’était pas le cas de tant de leurs défenseurs !

Ce même jour, notre guide nous montra les empilements de boîtes en fer-blanc où Vavilov avait naguère entreposé les semences recueillies, ainsi que les gigantesques fûts d’azote liquide vaporisé où les descendantes de ces semences restent congelées et vivantes. Sachant que je venais des déserts d’Amérique du Nord explorés par Vavilov quelque 75 ans plus tôt, le Dr Alexanian avait prié le responsable de l’herbier de préparer des spécimens qu’en avait rapportés notre héros. Quoique desséchées, réduites à deux dimensions, plaquées et collées sur d’épaisses planches d’herbier, ces plantes avaient l’air de vieilles amies : un fragment piquant de figuier de Barbarie et un rameau de guayule, arbuste d’où l’on tire du caoutchouc. J’offris à notre ami des photos de Vavilov autrefois prises par Homer Schantz, géographe botaniste qui avait hébergé le savant russe lors de ses voyages dans les déserts américains et qui m’avait précédé à l’Université d’Arizona. C’est en y travaillant à mon master de botanique que j’étais tombé sur une douzaine de ces clichés, inconnus de son Institut. À présent, ils pouvaient rejoindre, dans les archives du VIR, les milliers de photos de terrain prises par Vavilov lui-même.

Nous avions déjà salué notre hôte et nous rendions au fabuleux musée de l’Ermitage quand je pensai à la question que j’aurais aimé lui poser, comme aux autres savants : comment expliquer que le statut primordial des collections de l’Ermitage, pour le patrimoine mondial n’eût fait aucun doute pour personne alors qu’une collection de semences tout aussi immense et significative – de la nourriture même qui est indispensable à notre survie – avait été manifestement sous-estimée par l’ensemble de la société ?

Le Dr Alexanian avait éludé le problème mais sous sa propre présidence, le personnel de l’Institut ne représentait plus que le quart de ce qu’il était avant la perestroïka et une fraction encore plus infime de ce qu’il avait été sous son fondateur. Lui et les excellents savants actuellement chargés de gérer les quelque 380 000 échantillons du VIR disposent de ressources qui sont loin de correspondre à leur expertise ou à l’importance de leur mission. Celle-ci, rappelons-le, consiste à préserver les ressources génétiques indispensables pour nourrir les générations présentes et futures, nous offrir un minimum critique de sécurité alimentaire face au changement climatique mondial, à l’apparition de nuisibles et de maladies hyper virulentes, à la disparition des ressources d’eau potable et aux menaces pesant sur les routes d’approvisionnement par suite de guerres ou de terrorisme.

Si la plupart des chercheurs chargés de la biodiversité et de la vitalité de nos ressources alimentaires, aux États-Unis et dans les autres pays développés, sont certainement mieux payés que leurs homologues russes, ils sont cependant privés de bien des dotations essentielles au plein accomplissement de leur tâche. La Russie n’est en effet pas le seul pays à ne pas investir suffisamment dans la protection de la biodiversité agricole à travers des banques de semences et des fermes de conservation. Pis, on voit aujourd’hui certains décideurs imaginer à tort que les biotechnologies pourront « développer » in vitro toutes les variations génétiques qui seront un jour nécessaires pour protéger nos récoltes vivrières des maladies, du changement climatique ou autres accidents ; dès lors, tout effort pour conserver la biodiversité semence par semence deviendrait en quelque sorte obsolète. De plus en plus, au sein du budget des sciences biologiques, on assiste au transfert de la dotation allant à la conservation et l’évaluation génétique vers les investissements en biotechnologie, comme s’il s’agissait d’une panacée.

L’actuel manque de financement pour une conservation convenable de la biodiversité dans les banques de semences, jardins botaniques et fermes expérimentales n’est qu’une partie du problème, car le gros du travail de conservation doit s’effectuer in situ, dans les fermes et vergers des régions auxquelles les semences sont adaptées. Les semences restées dans les champs où Vavilov les a cueillies sont menacées, tout comme le savoir traditionnel des agriculteurs les mieux informés de la manière de les cultiver. La plupart d’entre nous, aujourd’hui, ignorons l’origine de notre nourriture. Dans le meilleur des cas, nous sommes vaguement conscients des origines géographiques et culturelles des ressources génétiques des cultures au fondement de notre alimentation. Nous semblons croire que, tant que voudrons manger, ces ressources seront mises à notre disposition sans interruption par les semenciers, sélectionneurs de plantes, pépiniéristes et agriculteurs qui actionnent la chaîne agricole de la production et de la distribution. Or, comme le comprirent les conservateurs de Leningrad en 1941, nous livrons une course contre la montre pour garantir que les variétés de semences, sur la planète, ne seront pas soufflées comme autant de cierges par un coup de vent. Aucune biotechnologie ne peut « inventer » ni remplacer la diversité génétique déjà disponible dans les multiples semences trouvables dans les champs des agriculteurs éparpillés tout autour du monde ; nous commençons à peine à classer ces semences du point de vue morphologique, mais sommes loin de comprendre leurs relations génétiques et leurs usages potentiels. Que les biotechnologies contribuent ou pas à développer de nouvelles lignées de semences, ces variétés locales, que les paysans continuent à améliorer et sélectionner comme ils le font depuis des millénaires, demeureront la première source – ou « fonds génétique » – de tous les efforts futurs d’amélioration des cultures.

De fait, Vavilov et son ami américain Harry Harlan sont au nombre des premiers savants à avoir remarqué que les variétés traditionnelles de semences s’amenuisaient ; ils comprirent vite que la modernisation agricole éradiquait certaines des variétés localement adaptées qu’ils avaient recueillies lors d’expéditions précédentes. Revenu dans les mêmes régions agricoles d’Asie deux décennies après ses visites initiales de tels champs et vergers vers 1916, Vavilov s’étonna d’apprendre qu’on n’y trouvait plus les mêmes semences. Si ces bouleversements inquiétaient tant Vavilov et Harlan, c’est qu’ils tenaient ces régions pour les lieux de naissance de certaines céréales domestiques, qu’une succession ininterrompue de paysans semaient depuis l’aube de l’agriculture. Dans leur correspondance, ils définirent très tôt le processus aujourd’hui qualifié d’érosion génétique – la diminution graduelle et irrévocable du fonds génétique d’où émergeraient normalement de nouvelles variétés – laquelle induit une perte de biodiversité agricole.1

Si les généticiens d’Hitler ont pu n’avoir pas conscience du déclin de la diversité génétique des cultures vivrières de la planète pendant la Seconde Guerre mondiale, dans les deux décennies suivantes il n’est presque pas de scientifique chercheur de plante qui n’ait signalé un tel déclin dans sa région d’activité. Comme le déclin mondial plus récent des amphibiens, ces rapports épars ont d’abord paru superficiels et peu alarmants ; vers 1970, leur récurrence établissait l’importance systématique de ces reculs et concernait presque toutes les régions agricoles à la surface de la terre.

Aujourd’hui, les savants posent en axiome ce que Vavilov fut le premier à affirmer, message qui finit par lui coûter la vie : la biodiversité agricole est la pierre angulaire permettant d’assurer la sécurité alimentaire de l’humanité. Sans elle, notre système alimentaire sera la proie des maladies et des fléaux, des sécheresses et des inondations, du réchauffement climatique et des effets collatéraux, économiques ou environnementaux, de la mondialisation. S’il n’utilisa jamais lui-même l’expression de « biodiversité agricole », je pense que Vavilov aurait pleinement approuvé la définition qui suit, à laquelle j’ai pu contribuer lors de discussions conduites à la FAO :

« La diversité agrobiologique est sertie dans chacune des bouchées que nous mangeons comme dans chaque champ, verger, jardin, domaine et vivier qui nous sustentent en nous dispensant des valeurs naturelles qui ne sont pas encore pleinement reconnues. Elle inclut la corne d’abondance des semences vivrières et du bétail qui ont été massivement domestiqués par des gardiens autochtones pour satisfaire leurs besoins nutritionnels et culturels, comme les nombreuses espèces sauvages qui interagissent avec elles dans les écosystèmes productifs. Ces ressources domestiquées ne sauraient être disjointes de ceux qui en prennent soin. Ces derniers ont aussi développé des savoirs traditionnels s’agissant de la façon de cultiver et d’accommoder la nourriture ; un tel savoir local et autochtone – tout comme les semences qu’il a façonnées – est l’héritage d’innombrables générations de cultures de la ferme, du troupeau et du jardin. »

Ce qui enchantait Vavilov, c’étaient les réseaux de relations formés par cette diversité à mesure qu’elle s’étend sur la planète : les gradients de la longueur des barbes des épis d’orge étagés de la Turquie à l’Éthiopie ou des champs inondables, le long de la Route de la Soie, jusqu’aux plateaux qui les dominent dans l’Hindou-Kouch. Il s’enchantait des noms variés que des agriculteurs locaux donnaient au même type de fèves car il pouvait y repérer des indices de leurs origines et de leurs propagations. Il était fasciné par les formes, tailles et goûts des pommes sauvages trouvées sur une seule chaîne montagneuse du Kazakhstan, car elles lui donnaient un nouveau point de vue sur le site possible de la première domestication de ces fruits.

De nombreux historiens des sciences ont estimé que le plus grand apport de Vavilov à la botanique et la conservation agricoles tient dans sa collection mondiale de semences, fruits et tubercules de Saint-Pétersbourg et dans sa théorie que les tentatives d’adapter les cultures à leur environnement agricole auraient tout intérêt à se fonder sur le savoir-faire des fermiers autochtones. Les semences issues de ces vastes fonds génétiques, qu’elles soient semées directement ou servent à sélectionner des plantes, constituent notre meilleur moyen d’affronter les nuisibles, sécheresses, maladies, manque de nutriments des terres, salinité ou brièveté des périodes de croissance. D’autres s’attarderont plutôt sur les quelque deux cents articles de revues et livres publiés par Vavilov, qui ont documenté comme nul ne l’avait jamais fait auparavant la stupéfiante variabilité génétique des principales cultures vivrières du monde. Cependant, nous lui devons deux choses qui n’ont été ni bien identifiées ni correctement comprises.

Sur le plan intellectuel, la plus grande contribution du savant russe à la science est peut-être sa définition de la notion de centres de diversité dans une publication de 1926. Bien qu’il les ait d’abord vus comme lieux d’origine des plantes cultivées, il choisit tout exprès des régions où la variation génétique était importante, au sein du fonds génétique des cultures domestiques comme de leurs parentes sauvages. Contredisant la plupart des archéologues contemporains, il affirmait que les berceaux des civilisations agricoles ne se situent pas dans les vallées ni dans les lits naturels des grands fleuves, mais bien dans les régions montagneuses. Il dressa une liste de plus de six cents cultures dont le plus grand nombre de variétés se trouvaient dans les paysages de montagne, en ajoutant que les mêmes régions abondaient également en langues autochtones et en biodiversité :

« Les centres [de diversité] de la plupart des plantes cultivées s’avèrent être des régions qui sont le siège d’un vigoureux processus de spéciation. Bien entendu, ce sont les régions où les premiers hommes se sont rassemblés car leur flore est riche en espèces comestibles… Il est donc très probable que les régions montagneuses soient, non seulement les centres initiaux de diversité des cultures vivrières, mais aussi les toutes premières pépinières de l’agriculture. »

L’archéologue David Harris a récemment souligné que si l’on doit voir en Vavilov le découvreur de la plupart des centres importants de la biodiversité agricole ou sauvage, son affirmation que ceux-ci furent le lieu de naissance des toutes premières plantes domestiques comme des toutes premières pratiques agricoles reste à démontrer :

« Depuis que Vavilov lui-même a assimilé les centres de diversité des cultures vivrières aux lieux de naissance de l’agriculture, une confusion conceptuelle s’est instaurée entre les deux. En dépit des efforts archéologiques massifs déployés depuis 1950 pour enquêter sur l’origine de l’agriculture, nous ne pouvons être assurés que les plantes furent domestiquées ni que l’agriculture fut développée dans lesdits centres plus tôt que dans d’autres régions du monde… Il est temps de dissocier, sur le plan conceptuel, le schéma mondial de la diversité des plantes vivrières si brillamment illustré par Vavilov [de l’idée que les centres de diversité sont forcément les lieux] de naissance et du premier développement de l’agriculture. »

Bien que la cartographie des centres de diversité de Vavilov ait eu une profonde influence sur la plupart des savants russes de son vivant, ses cartes n’ont été connues des scientifiques anglophones que dans les années cinquante. C’est alors que des savants de premier plan ainsi que des scientifiques de terrain comme Carl Sauer, Jack Harlan, J. G. Hawkes et C. D. Darlington inclurent des modifications des cartes de Vavilov dans leurs propres ouvrages majeurs traitant des origines de l’agriculture et de sa dissémination. L’immense utilité du travail de leur devancier, s’agissant d’exploration botanique et de conservation génétique, était pour eux évidente : bien que ces centres couvrent moins du cinquième de la surface terrestre de la planète, ils abritent une proportion considérable de toute la diversité botanique, sauvage ou domestique.

À peu près un demi-siècle après que les savants eurent identifié ces centres de diversité, plusieurs reçurent un « nouvel habillage » conceptuel qui leur valut un regain d’attention. Quand l’écologue anglais Norman Myers eut publié sa propre carte des régions riches en biodiversité en 1988 – d’après les distributions botaniques et animales – ces centres furent baptisés « points chauds de biodiversité » (hotspots) par Conservation International ou les « 200 écorégions du monde pour la biodiversité » par le WWF. Une nouvelle génération de biologistes, géographes, planificateurs et stratèges politiques commença à voir dans ces régions des « cibles » prioritaires de protection. L’ironie veut que rares soient les promoteurs contemporains de ces régions à reconnaître leur dette intellectuelle à l’égard de Vavilov, alors que leurs points chauds ou écorégions recoupent évidemment plusieurs des lieux d’abord repérés par Vavilov. Étrangement, bien que le Russe ait manqué de bonnes données géographiques sur les animaux en général et Myers de données sur les insectes au départ, leurs premières approximations des régions riches en diversité ont bien résisté à l’épreuve du temps.

Des ONG, telles Conservation International, le WWF et The Nature Conservancy, ont adopté le concept de hotspots pour financer l’achat et la protection de terres riches en biodiversité. Malheureusement, comme l’a révélé l’anthropologue Mac Chapin, il est arrivé que des programmes sans but lucratif aient tenté d’acheter les terres à leurs gardiens originaux ou de les cogérer dans l’intérêt de la bioprospection. Dans quelques cas très bien documentés, ces modifications de la gestion foncière se sont faites aux dépens des agriculteurs et sylviculteurs autochtones qui en conservaient depuis longtemps la diversité. Un critique récent de cette stratégie a noté dans la revue Science qu’il fallait poser en axiome que la biodiversité ne serait préservée que si les gens du cru, soucieux de leurs intérêts, le souhaitaient pour des raisons éthiques ou plus largement économiques.

Comme s’il pressentait les débats contemporains, Vavilov avait posé un principe novateur en géographie botanique, celui d’une inclusion implicite des cultures humaines, non de leur exclusion. Il s’en est expliqué dans Les fondements phytogéographiques de la sélection végétale (1935) :

« La distribution des espèces végétales sur la terre n’est pas uniforme. Il y a un certain nombre de régions du monde qui détiennent des quantités exceptionnelles de variétés… S’agissant des cultures vivrières [concentrées dans chacune de ces régions d’exception], on doit constater le rôle décisif de l’homme dans la sélection des formes cultivées les plus adaptées à chaque région. »

Non seulement le savant russe ouvrit-il la voie aux biogéographes et à la cartographie de la diversité biologique, mais il fut le premier à remarquer que les régions riches en biodiversité l’étaient aussi par la diversité culturelle. Les individus incarnant ces diverses cultures s’exprimaient via de nombreuses langues et nombreux dialectes autochtones recelant un fonds considérable de savoir écologique traditionnel. Vavilov et Alphonse de Candolle furent les premiers biogéographes à mobiliser des données linguistiques culturelles variées pour déterminer l’origine de certaines cultures vivrières. Au surplus, Vavilov émit l’hypothèse que les divers groupes dialectaux sélectionnaient parfois leurs variétés de cultures en fonction des buts et des environnements donnés, et qu’ils leur attribuaient des noms différents pour refléter ces distinctions.

Ces intuitions ont été d’abord repérées dans les volumes de notes prises par le savant russe au cours de ses visites des champs et des jardins à travers les cinq continents, non dans les écrits érudits rédigés une fois rentré à Leningrad. Ces notes de terrain livrent souvent des listes des semences collectionnées sur tels marchés ou champs particuliers ; souvent, elles précisent l’altitude à laquelle telle espèce ou variété de culture apparaît dans la vallée visitée. In fine, on peut juger les observations de terrain de Vavilov aussi précieuses que les semences elles-mêmes, car elles ont enregistré leurs conditions historiques de culture, conditions qui pour la plupart ont subi des changements radicaux dans les derniers 90 ans.

Si plusieurs savants, historiens et écologistes ont écrit sur Vavilov, son essor et sa chute, aucun à ma connaissance ne s’est servi de ses notes de terrain comme guides pour reparcourir les mêmes paysages et constater les changements qui s’y étaient produits. Les photos et les diaires de Vavilov fournissent d’extraordinaires « clichés » de la diversité culturelle subsistant à un moment et en un lieu donnés. Ils fournissent un étalon grâce auquel évaluer la rapidité et la gravité des mutations écologique, agricoles et socio-économiques dans des paysages ruraux précis au bout de plusieurs décennies.

En suivant ses traces, en photographiant à nouveau les champs, plantations et marchés qu’il visita, il est possible de déterminer si un changement génétique s’est produit et dans quelle mesure. En rencontrant des agriculteurs locaux, des écologistes, des climatologues et des historiens, il est aussi possible, dans certains cas, d’expliquer ces changements. En un mot, les carnets et photos de terrain de Vavilov peuvent nous rappeler, non seulement l’origine de notre nourriture, mais aussi comment et pourquoi des ressources d’une importance fondamentale disparaissent. Cette prise de conscience pourra nous inciter à faire tout notre possible pour ralentir ces pertes avant qu’il soit trop tard.

Quand on parcourt les rues de Saint-Pétersbourg et qu’on entend les histoires du siège atroce subi il y a plus d’un demi-siècle, il est facile d’imaginer un monde affamé, dont les trésors inestimables pour l’humanité sont de plus en plus menacés sous le feu de pouvoirs politiques adverses. Je propose au lecteur ce voyage sur les pas de Vavilov dans l’espoir que nous sachions faire meilleur cas de tels héritages, que nous sachions mieux soulager les souffrances résultant de telles famines, que nous sachions semer les graines d’une paix plus permanente. Mais, comme les conservateurs des semences de Leningrad en 1941, nous livrons une course contre la montre.

1 On attribue généralement au biologiste E.O. Wilson (1929-2021) l’invention du mot « bio-diversité » dans son ouvrage BioDiversity paru en 1988. (NdT)

2 L’artiste de la faim et la corne d’abondance

Rien ne matérialise mieux la prodigalité de la nature que la corne d’abondance. Cette corne de chèvre débordant de fruits, fleurs et céréales est utilisée depuis l’Antiquité grecque jusqu’à nos jours, en passant par l’époque de Vavilov, pour représenter l’abondance, la prospérité et la sécurité alimentaire. La légende veut que Zeus, en tétant sa nourrice, la chèvre Amalthée, ait malencontreusement brisé l’une de ses cornes, laquelle se remplit aussitôt d’aliments de toutes sortes. Aux yeux des agriculteurs, la corne d’abondance est la prodigalité agricole passionnément poursuivie par Vavilov sur cinq continents.

Plus que tout autre, avant ou après lui, il a recueilli des échantillons de cette abondance dans une succession de paysages, depuis l’intérieur de la Chine au long de la Route de la Soie jusqu’aux plateaux du Pamir et aux plaines afghanes ; vers l’est à travers les steppes semi-arides de l’Iran, l’Irak et la Géorgie ; vers le sud à travers le Liban et la Syrie ; outre la Méditerranée, vers l’Égypte, la Tunisie, le Maroc et le détroit de Gibraltar ; vers l’Espagne, l’Italie et la Grèce ; puis en Afrique au cœur des plateaux éthiopiens. Aux Amériques, il repéra, échantillonna et goûta les aliments de l’Amazone et des plateaux andins, ainsi que les pommes de terre du Chili ; il plongea dans les tropiques du Brésil et de la Colombie, franchit l’isthme de Panama pour évaluer les récoltes autochtones d’Amérique centrale, du Mexique et des Caraïbes, avant de repartir vers le nord et les États-Unis où il se rendit en Californie, en Arizona, à New York et en Virginie. Chaque fois que j’ai eu la plus brève occasion de voir la variété bariolée des fruits et légumes d’un de ces pays sortis d’une corne d’abondance et répandus sur une table – les feuilles bleues persistantes des choux frisés, les verts luisants des menthes, les rouilles des pommes ou les teintes mauves des pommes de terre – j’ai eu le sentiment profond que cette variété était intrinsèquement bonne, qu’il ne s’agissait pas que d’un festin pour les yeux. C’est un plaisir sensoriel qui nous comble de goûts et de fragrances et qui est tout aussi essentiel à notre santé nutritive.

C’est le travail pionnier de Nikolaï Vavilov qui a le premier établi les liens entre diversité alimentaire, abondance, santé et sécurité alimentaire – l’aptitude d’une communauté ou d’une nation à écarter disette et famine. Si le souvenir de la famine irlandaise, par suite de la maladie de la pomme de terre, aurait dû définitivement faire comprendre à tous qu’une base génétique trop étroite des cultures vivrières ne saurait permettre d’écarter fléaux et maladies, il fallut que Vavilov en pose clairement le principe ; sans lui l’on continuerait de voir un accident exceptionnel dans la famine irlandaise. Jusqu’à ce jour, nombreux sont ceux qui doutent que la biodiversité des paysages de nos cultures vivrières contribue à notre sécurité alimentaire sur le long terme, y compris parmi les personnes très soucieuses des questions de faim et de malnutrition.