Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Plataforma

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Sprache: Spanisch

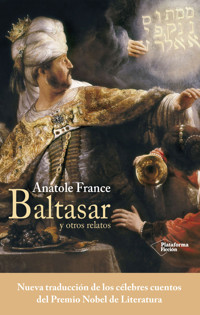

Baltasar y otros relatos reúne seis relatos y una novela corta del Premio Nobel Anatole France. Una muestra de la maestría de su dominio del lenguaje y de la construcción de situaciones y personajes que quedan durante mucho tiempo en la memoria del lector. Baltasar es la historia de amor y desengaño que lleva al protagonista a convertirse en uno de los Reyes Magos y que años más tarde inspirará la novela Gaspar, Melchor y Baltasar de Michel Fournier. Las peripecias de un cura virtuoso traicionado por su nariz, las tribulaciones de un erudito ridiculizado por una jovencita, el encuentro mágico y desgarrador con una descendiente de Lilith, la historia de una patricia romana convertida al cristianismo, el descenso al infierno de la locura y un relato de amor que supera todos los obstáculos son las pequeñas joyas que contiene este volumen y que harán las delicias de los lectores. Amor, fantasía, emoción, humor y misterio son los hilos conductores de estas historias que nos permiten redescubrir a un autor lamentablemente olvidado pero imprescindible de la literatura contemporánea.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 204

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Baltasar y otros relatos

Anatole France

Traducción de Francisco García Lorenzana

Título original: Balthasar

Primera edición en esta colección: noviembre de 2016

© de la traducción, Francisco García Lorenzana, 2016

© de la presente edición: Plataforma Editorial, 2016

Plataforma Editorial

c/ Muntaner, 269, entlo. 1ª – 08021 Barcelona

Tel.: (+34) 93 494 79 99 – Fax: (+34) 93 419 23 14

www.plataformaeditorial.com

ISBN: 978-84-16820-54-2

Diseño de portada: Ariadna Oliver

Adaptación de cubierta: Grafime

Composición: Grafime

Reservados todos los derechos. Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Si necesita fotocopiar o reproducir algún fragmento de esta obra, diríjase al editor o a CEDRO (www.cedro.org).

ÍNDICE

BaltasarLa reseda del curaEl señor PigeonneauLa hija de LilithLæta AciliaEl huevo rojoAbeilleBALTASAR

Al vizconde Eugène-Melchior de Vogüé.

Magos reges fere habuit Oriens.

TERTULIANO

I

En aquella época, Baltasar, al que los griegos llamaban Saracino, reinaba en Etiopía. Era negro, pero de semblante hermoso. Tenía el espíritu humilde y el corazón generoso. El tercer año de su reinado, que era el vigesimosegundo de su edad, fue a visitar a Balkis, reina de Saba. El mago Sembobitis y el eunuco Menkera lo acompañaron. Llevaba un séquito de setenta y cinco camellos, que cargaban cinamomo, mirra, polvo de oro y colmillos de elefantes. Durante el camino, Sembobitis le enseñó tanto la influencia de los planetas como las virtudes de las piedras, y Menkera le cantó canciones litúrgicas; pero Baltasar no les prestaba atención y se entretenía contemplando a los pequeños chacales sentados sobre sus patas traseras y con las orejas erguidas que se recortaban contra el horizonte de arena.

Finalmente, tras doce días de marcha, Baltasar y sus compañeros percibieron un olor a rosas y enseguida vislumbraron los jardines que rodeaban la ciudad de Saba.

Allí se encontraron con jovencitas que bailaban bajo los granados en flor.

—La danza es una plegaria —comentó el mago Sembobitis.

—Esas mujeres las venderán a un precio muy alto —añadió el eunuco Menkera.

Al entrar en la ciudad quedaron maravillados por el tamaño enorme de los almacenes, los cobertizos y los talleres que se extendían delante ellos, así como de la cantidad de mercancías que cobijaban. Atravesaron durante mucho tiempo calles llenas de carros, de porteadores, de asnos y arrieros, y de repente descubrieron las murallas de mármol, las carpas de púrpura y las cúpulas de oro del palacio de Balkis.

La reina de Saba los recibió en un patio refrescado por chorros de agua perfumada que caía como perlas con un leve murmullo. De pie, ataviada con un vestido de pedrería, la reina sonreía.

Baltasar, al verla, se sintió preso de una gran turbación. Le parecía más dulce que un sueño y más hermosa que el deseo.

—Señor —le recordó Sembobitis en voz baja—, intentad cerrar con la reina un buen tratado de comercio.

—Tened cuidado, señor —añadió Menkera—. Se dice que utiliza la magia para que los hombres la amen.

A continuación, tras prosternarse, el mago y el eunuco se retiraron.

Baltasar, ya a solas con Balkis, intentó hablar, abrió la boca, pero no pudo pronunciar ni una sola palabra. Se dijo: «La reina se irritará por mi silencio».

Pero la reina seguía sonriendo y no parecía enfadada.

Ella habló primero y, con una voz más suave que la música más suave, dijo:

—Sed bienvenido y sentaos a mi lado.

Y con un dedo, que parecía un rayo de luz blanca, le señaló los cojines de púrpura extendidos en el suelo.

Baltasar tomó asiento, emitió un gran suspiro y, agarrando un cojín con cada mano, exclamó con gran rapidez:

—Señora, me gustaría que estos dos cojines fueran dos gigantes, vuestros enemigos, porque les retorcería el cuello.

Y, mientras hablaba así, aferró con tanta fuerza los cojines en sus puños que la tela se rajó y de ellos se escapó una nube de plumas blancas. Una de las pequeñas plumas giró un momento en el aire y se vino a posar sobre uno de los senos de la reina.

—Señor Baltasar —preguntó Balkis sonrojándose—, ¿por qué querríais matar a los gigantes?

—Porque os amo —respondió Baltasar.

—Decidme —siguió preguntando Balkis— si en vuestra capital el agua es buena.

—Sí —contestó Baltasar sorprendido.

—También siento curiosidad de saber —continuó Balkis— cómo se elaboran las confituras secas en Etiopía.

El rey no sabía qué responder, pero ella lo presionó:

—Decidme, decídmelo para darme el capricho.

Entonces, Baltasar hizo un gran esfuerzo de memoria y describió las prácticas de los cocineros etíopes, que confitan el membrillo en miel. Pero ella no lo estaba escuchando. De repente lo interrumpió:

—Señor, se dice que amáis a la reina Candace, vuestra vecina. No me engañéis: ¿es más bella que yo?

—Más bella, señora —se indignó Baltasar cayendo a los pies de Balkis—, como si eso fuera posible…

La reina prosiguió:

—¡De verdad! ¿Sus ojos? ¿Su boca? ¿Su tez? ¿Su cuello?…

Baltasar extendió los brazos hacia ella y exclamó:

—Dejadme que retire la pequeña pluma que se ha posado en vuestro cuello y os daré la mitad de mi reino con el sabio Sembobitis y el eunuco Menkera.

Pero ella se puso en pie y se fue entonando una risa clara y cantarina.

Cuando regresaron el mago y el eunuco, encontraron a su señor en una actitud pensativa, que no le era habitual.

—Señor, ¿habéis cerrado un buen acuerdo de comercio? —preguntó Sembobitis.

Ese día, Baltasar cenó con la reina de Saba y bebió vino de palma.

—¿Entonces es verdad? —le preguntó Balkis mientras cenaban—. ¿La reina Candace no es tan bella como yo?

—La reina Candace es negra —respondió Baltasar.

Balkis miró fijamente a Baltasar.

—Se puede ser negro sin ser feo —comentó.

—¡Balkis! —exclamó el rey.

No dijo nada más. La tomó entre sus brazos y puso bajo sus labios la frente de la reina. Pero vio que ella lloraba. Entonces le habló con un susurro con una voz cariñosa, cantando un poco, como hacen las nodrizas. La llamó su pequeña flor y su pequeña estrella.

—¿Por qué lloráis? —le preguntó—. ¿Y qué debo hacer para que no sigáis llorando? Si tenéis algún deseo, hacédmelo saber y yo lo cumpliré.

Balkis dejó de llorar, pero se quedó pensativa. Baltasar insistió durante mucho tiempo hasta que ella le confió su deseo.

Al final le confesó:

—Me gustaría tener miedo.

Como parecía que Baltasar no la comprendía, le explicó que desde hacía mucho tiempo tenía el ansia de experimentar algún peligro desconocido, pero que no podía, porque los hombres y los dioses de Saba velaban por ella.

—Por eso —añadió con un suspiro— me gustaría sentir durante la noche cómo el frío delicioso de lo espantoso penetra en mi carne. Me gustaría sentir cómo se me pone de punta el cabello de la cabeza. ¡Oh, estaría tan bien sentir miedo!

Balkis colgó sus brazos alrededor del cuello del rey negro y dijo con la voz de una niña que suplica:

—Ya ha caído la noche. Salgamos a pasear disfrazados por la ciudad. ¿Queréis?

Baltasar quiso. Enseguida, Balkis corrió hasta la ventana y contempló la plaza pública a través del enrejado.

—Un mendigo está acostado contra el muro del palacio —comentó—. Dadle vuestras vestiduras y pedidle a cambio su turbante de piel de camello y la ropa basta con que se cubre el cuerpo. Daos prisa, mientras yo me preparo.

Y salió corriendo del salón de banquetes, dando palmadas con las manos para demostrar su alegría.

Baltasar se quitó la túnica de lino, bordada en oro, y se ciñó el jubón del mendigo. Tenía el aspecto de un verdadero esclavo. La reina reapareció de inmediato cubierta con el vestido azul sin costuras de las mujeres que trabajan en los campos.

—¡Vamos! —le indicó.

Y arrastró a Baltasar por pasillos estrechos, hasta una puertecita que se abría a los campos.

II

La noche era muy oscura. Balkis se veía muy pequeña en la noche.

Condujo a Baltasar a una de las tabernas en las que los ladrones y los porteadores se reunían con las prostitutas. Allí, sentados a una mesa, vieron, bajo la luz de una lámpara infecta, en medio de un aire espeso, cómo los brutos apestosos se pegaban a puñetazos o a cuchilladas por una mujer o una jarra de bebida fermentada, mientras que otros roncaban, con los puños cerrados, bajo las mesas. El tabernero, acostado sobre unos sacos, observaba prudentemente, por el rabillo del ojo, las riñas de los bebedores. Balkis, vislumbrando el pescado salado que colgaba de las vigas del techo, le dijo a su compañero:

—Me gustaría comerme uno de esos pescados con un montón de cebolla.

Baltasar pidió que se lo sirvieran. Después de que la reina hubiera comido, él se dio cuenta de que no llevaba dinero. No se preocupó demasiado y pensó que podría salir con ella sin pagar la consumición. Pero el tabernero le cerró el paso, llamándolos esclavo villano y burra malvada. Baltasar lo derribó de un puñetazo. Muchos bebedores, con cuchillos en las manos, se lanzaron sobre los dos desconocidos. Pero el negro, armado con una maja enorme que servía para machacar las cebollas de Egipto, dejó inconscientes a dos de los agresores y obligó a los otros a recular. Al mismo tiempo sentía el calor del cuerpo de Balkis, que se apretaba contra el suyo, y por eso era invencible. Los amigos del tabernero no se atrevían a acercarse y les lanzaron desde el fondo del establecimiento las jarras de aceite, las copas de estaño, las lámparas encendidas e incluso la enorme marmita de bronce en la que se cocía un cordero entero. Esta marmita cayó con un ruido espantoso sobre la cabeza de Baltasar y le hirió el cráneo. Se quedó aturdido durante un momento, pero enseguida recuperó las fuerzas y devolvió la marmita con tanto vigor que el peso se multiplicó por diez. Con el impacto del bronce se mezclaron gritos inauditos y estertores de muerte. Aprovechándose del espanto de los supervivientes y temiendo que Balkis pudiera resultar herida, la tomó en sus brazos y huyó con ella por callejones sombríos y desiertos. El silencio de la noche envolvía la tierra y los fugitivos oyeron cómo a sus espaldas disminuían los clamores de los bebedores y de las mujeres, que los perseguían sin rumbo en la oscuridad. Al poco rato ya no oyeron nada más que el ligero ruido de las gotas de sangre que caían una a una de la frente de Baltasar sobre el cuello de Balkis.

—Te amo —murmuró la reina.

Y la luna, que surgió detrás de una nube, permitió que el rey viese el brillo húmedo y blanco en los ojos semicerrados de Balkis. Bajaban por el lecho seco de un torrente. De repente, un pie de Baltasar resbaló en el musgo. Los dos cayeron abrazados. Creyeron que caían sin fin en una nada deliciosa y el mundo de los vivos dejó de existir para ellos. Seguían disfrutando del olvido encantado del tiempo, de la gente y del espacio cuando al alba las gacelas llegaron para beber en los huecos de las piedras.

En ese momento, pasaban unos bandidos, que vieron a los amantes tendidos sobre el musgo.

—Son pobres —se dijeron los malhechores—, pero los venderemos a buen precio porque son jóvenes y guapos.

Entonces se acercaron a ellos, los cargaron de cadenas y, atándolos a la cola de un asno, siguieron su camino.

El negro, encadenado, profirió amenazas de muerte contra los bandidos. Pero Balkis, temblando por el aire fresco de la mañana, parecía que le sonreía a algo invisible.

Caminaron por tierras solitarias y desoladas hasta que apretó el calor del día. El sol estaba ya bien alto cuando los bandidos desataron a sus prisioneros y, obligándolos a sentarse cerca de ellos a la sombra de un peñasco, les lanzaron un poco de pan mohoso, que Baltasar no se dignó en recoger, pero que Balkis se comió con avidez.

Ella reía. Y el jefe de los ladrones le preguntó por qué lo hacía.

—Me río —respondió Balkis— ante la idea de que os haré colgar a todos.

—¡De verdad! —exclamó el cabecilla de los bandidos—. ¡Una afirmación realmente extraña en boca de una fregona como tú, querida! Sin duda nos colgarás con la ayuda de tu galante negro.

Al oír estas palabras ultrajantes, Baltasar se enfureció y se lanzó sobre el bandido, agarrándolo con tanta fuerza por el cuello que casi lo estranguló.

Pero este le hundió en el vientre hasta el mango del cuchillo. El pobre rey, cayendo al suelo, dirigió a Balkis una mirada moribunda que se extinguió casi al instante.

III

En ese momento, estalló un gran ruido de hombres, caballos y armas, y Balkis reconoció al valiente Abner, que llegaba a la cabeza de su guardia para liberar a su reina, porque la noche anterior se había enterado de su misteriosa desaparición.

Se prosternó tres veces a los pies de Balkis e indicó que se acercara a la reina una litera preparada para recibirla. Mientras tanto, los guardias ataban las manos de los bandidos. La reina se volvió hacia el cabecilla y le dijo con dulzura:

—No podréis reprocharme, amigo mío, que os haya hecho una promesa en vano cuando os dije que os colgaría.

El mago Sembobitis y el eunuco Menkera, que se encontraban al lado de Abner, lanzaron grandes gritos cuando vieron a su príncipe tendido en el suelo, inmóvil, con un cuchillo clavado en el vientre. Lo levantaron con precaución. Sembobitis, que destacaba en el arte de la medicina, vio que aún respiraba. Le hizo una primera cura mientras Menkera limpiaba la espuma que rodeaba la boca del rey. Rápidamente lo tendieron sobre un caballo y lo condujeron con cuidado hasta el palacio de la reina.

Baltasar estuvo durante quince días en manos de un delirio violento. Hablaba sin cesar de la marmita humeante y del musgo del torrente, y llamaba a Balkis a grandes gritos. Al final, al decimosexto día, al abrir los ojos vio a su lado a Sembobitis y Menkera y no vio a la reina.

—¿Dónde está? ¿Qué está haciendo?

—Señor —respondió Menkera—, se ha retirado con el rey de Comagene.

—Sin duda están acordando el intercambio de mercancías —añadió el sabio Sembobitis—. Pero no os preocupéis, señor, porque os aumentará la fiebre.

—¡Quiero verla! —gritó Baltasar.

Y se lanzó hacia las habitaciones de la reina, sin que el viejo ni el eunuco pudieran retenerlo. Cerca del dormitorio, vio que el rey de Comagene salía cubierto de oro y brillantes como un sol.

Balkis, tendida sobre un lecho de púrpura, sonría con los ojos cerrados.

—¡Mi Balkis, mi Balkis! —gritó Baltasar.

Pero ella no volvió la cabeza y parecía prolongar un sueño.

Baltasar se acercó y le tomó una mano, que ella retiró con brusquedad.

—¿Qué queréis? —le preguntó.

—¡Vos me lo preguntáis! —respondió el rey negro cubierto de lágrimas.

Ella volvió hacia él unos ojos tranquilos y duros.

Él comprendió que ella lo había olvidado todo y le recordó la noche del torrente.

—De verdad, no sé lo que queréis decir, señor —replicó Balkis—. El vino de palma no os sienta bien. Lo habréis soñado.

—¿Qué? —gritó el príncipe desgraciado, retorciéndose los brazos—. ¿Tus besos y el cuchillo del que conservo la marca de la herida son sueños…?

Balkis se puso en pie y la pedrería de su vestido emitió el ruido del granizo y lanzó destellos.

—Señor —dijo ella—, es la hora de la reunión de mi consejo. No tengo tiempo para aclarar los sueños de vuestro cerebro enfermo. Descansad. ¡Adiós!

Baltasar, sintiéndose desfallecer, hizo un esfuerzo para no mostrar su debilidad a una mujer tan malvada y corrió de regreso a su habitación, donde se desmayó al reabrirse la herida.

IV

Durante tres semanas estuvo insensible y como muerto; después, al vigesimosegundo día se reanimó, agarró la mano de Sembobitis, que lo velaba en compañía de Menkera, y exclamó entre lágrimas:

—¡Oh, amigos míos, los dos sois muy afortunados, uno por viejo y el otro porque se parece a los ancianos…! Pero ¡no! No existe la felicidad en el mundo y todo es malvado, porque el amor es un mal y Balkis es mala.

—La sabiduría da la felicidad —replicó Sembobitis.

—Lo intentaré —asintió Baltasar—. Pero regresemos inmediatamente a Etiopía.

Y como había perdido lo que amaba, decidió consagrarse a la sabiduría y convertirse en mago. Aunque esta decisión no lo hacía feliz, al menos le ofrecía un poco de calma. Cada noche, sentado en la terraza de su palacio, en compañía del mago Sembobitis y del eunuco Menkera, contemplaba las palmeras inmóviles en el horizonte, u observaba, bajo la claridad de la luna, cómo los cocodrilos flotaban en el Nilo como troncos de árboles.

—Uno no se cansa de admirar la naturaleza —comentó Sembobitis.

—Sin duda —asintió Baltasar—. Pero en la naturaleza hay algo más hermoso que las palmeras y los cocodrilos.

Hablaba así porque se acordaba de Balkis.

Y Sembobitis, que era viejo, prosiguió.

—Está el fenómeno de las crecidas del Nilo, que es admirable y que os he explicado. El hombre está hecho para comprender.

—Está hecho para amar —replicó Baltasar con un suspiro—. Existen cosas que no pueden explicarse.

—¿Cuáles? —preguntó Sembobitis.

—La traición de una mujer —respondió el rey.

Como Baltasar había decidido convertirse en mago, ordenó construir una torre en cuya cima se pudieran descubrir numerosos reinos y todos los espacios del cielo. Esa torre era de ladrillo y se elevaba por encima de todas las demás torres. Se tardó dos años en construirla y para levantarla Baltasar había gastado todo el tesoro de su padre, el rey. Cada noche subía hasta la cima de esa torre y allí observaba el cielo bajo la dirección del mago Sembobitis.

—Las figuras del cielo son las señales de nuestro destino —le explicaba Sembobitis.

Y Baltasar le respondía:

—Tiene que reconocerse que esas señales son oscuras. Pero, mientras las estudio, no pienso en Balkis, y eso es una gran ventaja.

El mago le enseñaba, entre otras verdades útiles de conocer, que las estrellas están fijas como clavos en la cúpula del cielo y que existen cinco planetas, a saber: Bel, Merodach y Nebo, que son masculinos; y Sin y Mylitta, que son femeninos.

—La plata —le seguía explicando— corresponde a Sin, que es la luna, el hierro, a Merodach y el estaño, a Bel.

Y el bueno de Baltasar le respondía:

—Estos son los conocimientos que quiero adquirir. Mientras estudio astronomía, no pienso en Balkis ni en lo que ocurre en el mundo. Las ciencias son benéficas: impiden que los hombres piensen. Sembobitis, enséñame los conocimientos que destruyen los sentimientos en los hombres y te elevaré en honores por encima de mi pueblo.

Por eso Sembobitis le enseñó la sabiduría al rey.

Le enseñó la apotelesmática, según los principios de Astramsico, de Gobrias y de Pazatas. Baltasar, a medida que observaba la docena de casas del sol, soñaba menos con Balkis.

Menkera, que se dio cuenta, tuvo una gran alegría.

—¿Sabéis, señor —comentó un día—, que la reina Balkis escondía bajo el vestido de oro unos pies bifurcados como los que tienen las cabras?

—¿Quién te ha contado semejante tontería? —preguntó el rey.

—Es la creencia pública, señor, tanto en Saba como en Etiopía —respondió el eunuco—. Todo el mundo dice que la reina Balkis tiene la pierna velluda y el pie tiene forma de dos pezuñas negras.

Baltasar se encogió de hombros. Sabía que las piernas y los pies de Balkis estaban formados como los pies y las piernas del resto de las mujeres y eran perfectamente hermosos. Por eso esta idea le enturbió el recuerdo de aquella a la que había amado. Le reprochó a Balkis que su belleza fuera una ofensa en la imaginación de los que la ignoraban. Ante la idea de que hubiera poseído a una mujer en realidad perfectamente normal, pero que se suponía que era monstruosa, sintió un verdadero rechazo y no deseó volver a ver a Balkis. Baltasar tenía el alma sencilla, pero el amor es siempre un sentimiento muy complicado.

A partir de ese día, el rey realizó grandes progresos en magia y en astrología. Prestaba una gran atención a las conjunciones de los astros y elaboraba los horóscopos casi con la misma exactitud que el sabio Sembobitis en persona.

—Sembobitis —le preguntaba—, ¿respondes con tu cabeza por la veracidad de mis horóscopos?

Y el sabio Sembobitis respondía:

—Señor, la ciencia es infalible, pero los sabios se equivocan siempre.

Baltasar tenía un talento natural y replicaba:

—No hay más verdad que lo que es divino y lo divino permanece oculto. Buscamos en vano la verdad. Aun así, he descubierto una estrella nueva en el cielo. Es hermosa, parece viva y, cuando brilla, se diría que se trata de un ojo celeste que parpadea con dulzura. Creo que me llama. ¡Dichoso, dichoso, dichoso quien nazca bajo esta estrella! Sembobitis, observa qué mirada nos lanza este astro encantador y magnífico.

Pero Sembobitis no vio la estrella porque no quería verla. Sabio y viejo, no le gustaban las novedades.

Y Baltasar repitió solo en el silencio de la noche:

—¡Dichoso, dichoso, dichoso quien nazca bajo esta estrella!

V

Por toda Etiopía y por todos los reinos vecinos se había extendido el rumor de que el rey Baltasar ya no amaba a Balkis.

Cuando la noticia llegó al país de Saba, Balkis se indignó como si la hubieran traicionado. Corrió al encuentro del rey de Comagene, que se olvidaba de su imperio en la ciudad de Saba, y le suplicó:

—Amigo mío, ¿sabéis de lo que acabo de enterarme? Baltasar ya no me ama.

—¡Qué importa —respondió el rey de Comagene con una sonrisa—, si nosotros nos amamos!

—Pero ¿no os dais cuenta de la afrenta que me hace ese negro?

—No —respondió el rey de Comagene—, no la veo.

Balkis lo despidió ignominiosamente y ordenó a su gran visir que realizase los preparativos para un viaje a Etiopía.

—Partimos esta misma noche —le recalcó—. Haré que te corten la cabeza si no está todo preparado antes de la puesta de sol.

Después, cuando se quedó sola, se puso a sollozar.

—¡Lo amo! ¡Él no me ama y yo lo amo! —suspiraba en la sinceridad de su corazón.

Una noche que estaba en su torre para observar la estrella milagrosa, Baltasar bajó la mirada hacia la tierra y vio una larga fila negra que serpenteaba a lo lejos sobre la arena del desierto como un ejército de hormigas. Poco a poco, lo que parecían hormigas fueron creciendo y se perfilaron lo suficiente para que el rey reconociera caballos, camellos y elefantes.

Al acercarse la caravana a la ciudad, Baltasar distinguió las cimitarras brillantes y los caballos negros de los guardias de la reina de Saba. Incluso la reconoció. Y se sintió preso de un gran malestar. Sentía que aún la amaba. La estrella brillaba en su cénit con un resplandor maravilloso. Abajo, Balkis, tendida en su litera de púrpura y oro, era pequeña y brillaba como la estrella.

Baltasar se sentía atraído hacia ella por una fuerza terrible. Por ello volvió la cabeza con un esfuerzo desesperado y, levantando los ojos, volvió a ver la estrella. Entonces la estrella habló y le dijo:

—¡Gloria a Dios en los cielos y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad!

»Toma una medida de mirra, dulce rey Baltasar, y sígueme. Te conduciré a los pies del niño que acaba de nacer en un establo, entre el asno y el buey.

»Y ese niño es el rey de reyes. Consolará a los que quieran ser consolados.

»Te llama a ti, Baltasar, que tienes el alma tan oscura como la cara, pero un corazón sencillo como el de un niño.

»Te ha elegido porque has sufrido y él te dará la riqueza, la alegría y el amor.

»Te dirá: sé pobre con alegría, esa es la riqueza verdadera. Te dirá aún más: la verdadera alegría se encuentra en la renuncia a la alegría. Ámame, y no ames a las criaturas más que en mí, porque solo yo soy el amor.

Con estas palabras, una paz divina se extendió como una luz sobre el rostro sombrío del rey.

Baltasar, radiante, escuchó a la estrella. Y sentía que se había convertido en un hombre nuevo. Sembobitis y Menkera, prosternados, la frente contra las piedras, adoraban a su lado.

La reina Balkis observaba a Baltasar y comprendió que nunca volvería a sentir amor por ella en ese corazón lleno del amor divino. Palideció de despecho y dio la orden a la caravana de regresar inmediatamente al país de Saba.

Cuando la estrella terminó de hablar, el rey y sus dos compañeros descendieron de la torre. Después, tras preparar una medida de mirra, formaron una caravana y se fueron allí donde les conducía la estrella. Viajaron durante mucho tiempo por tierras desconocidas y la estrella iba delante de ellos.

Un día, llegaron a un lugar en que se encontraban tres caminos y vieron dos reyes que se aproximaban con un séquito numeroso. Uno era joven y de tez blanca. Saludó a Baltasar y le dijo

—Mi nombre es Gaspar, soy rey y voy a llevar oro como regalo al niño que acaba de nacer en Belén de Judá.

El segundo rey se acercó a continuación. Era un anciano con una barba blanca que le cubría el pecho.

—Mi nombre es Melchor —se presentó—, soy rey y le llevo incienso al niño divino que ha venido a enseñar la verdad a los hombres.

—Yo voy como vosotros —replicó Baltasar—; he vencido a mi lujuria y por eso la estrella me ha hablado.