11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €

Mehr erfahren.

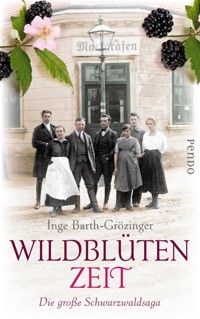

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Mit einem Schlag ist nichts mehr, wie es war. Friedrichs Familie hat alles verloren und muss nun in die Stadtmühle ziehen, zu den Ärmsten der Armen. Der einzige Lichtblick ist Johannes, der Junge mit den merkwürdig hellen Augen. Schon bald verbindet die beiden eine enge Freundschaft, die jedoch im Laufe der Jahre in erbitterte Feindschaft umschlagen soll …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

»Wir müssen, dachte ich, doch am Ende aus dem Walde und der Nacht herauskommen.«

Joseph von Eichendorff

Plötzlich schreckt er aus einem unruhigen Schlaf hoch. Er lauscht. Da sind Stimmen, von überall her hört er Stimmen, die jetzt immer lauter werdend durch den Spalt der angelehnten Tür dringen. Die Stimmen klingen hart. Sie befehlen, drohen, es sind böse Stimmen.

Das hört Friedrich, obwohl er nicht verstehen kann, was sie sagen. Nun werden die Stimmen überlagert vom Knall zugeworfener Türen und wehklagenden, bittenden Rufen der Mutter und von draußen her hört er das Klappern der Fensterläden, die unter der Gewalt des auf- und abschwellenden Sturmes heftig gegen die Hauswand schlagen.

Es ist eine kalte, stürmische Septembernacht im Jahr 1911, in der Friedrich Weckerlin plötzlich mitten aus unruhigen Träumen und seinem bisherigen Leben gerissen wird. Er hat sich am frühen Abend in das Bett seines Vaters vergraben. Dessen Bild steht mit einem schwarzen Trauerflor geschmückt auf dem Nachttisch der Mutter. Es zeigt ein lächelndes Gesicht mit aufgezwirbeltem schwarzem Schnurrbart und ungebärdigen dunklen Locken, die in die breite Stirn fallen.

»Wie ein Zigeuner«, hat die Mutter immer gesagt und dabei zärtlich Vaters Haare zurückgestrichen. »Zigeunerblut, ihr habt Zigeunerblut und der Fritz sieht jetzt schon genauso aus wie du.«

Vor einer Woche ist der Vater gestorben und Friedrich kann noch schwach seinen Duft riechen, wenn er den Kopf in die Kissen wühlt; den Duft nach Zigarren und parfümierter Pomade. Außer dem Schmerz um seinen Tod aber hat der Vater Sorgen hinterlassen, viele Sorgen! Der heitere, lebensfrohe Mann ist hochverschuldet gestorben. Eine Zigarrenfabrik hatte er gegründet – »war übermütig geworden«, wie die Leute im Dorf sagen; denn der Maurermeister Friedrich Weckerlin ist ein angesehener Mann gewesen, ein wohlhabender dazu. Zwei Gesellen hat er gehabt und einen Lehrbuben, die Geschäfte sind nicht schlecht gegangen in diesen Jahren des Kaiserreichs. Aber er hat noch höher hinausgewollt, immer höher, hat die Fabrik gegründet und ist nun hochverschuldet gestorben. Auch bei seinem Tod ist nicht alles mit rechten Dingen zugegangen, haben sich die Leute auf dem Kirchhof zugeraunt. Viel zu viel getrunken hat er in der letzten Zeit, hat die Sorgen vergessen wollen und eines Nachts ist er auf dem Nachhauseweg vom Wirtshaus in den Fluss gefallen. Ein paar Arbeiter haben ihn am nächsten Morgen aus der behäbig fließenden Enz herausgezogen. Unter den gellenden Schreien seiner Frau hat man ihn auf das Bett gelegt, in dem jetzt sein Ältester immer wieder verzweifelt nach Schlaf sucht, den Kopf in die Kissen wühlt und die Erinnerung an den Vater beschwört.

Und heute ist es eingetreten, das Schlimme, von dem die Mutter manchmal flüsternd gesprochen hat, wenn sie abends mit Friedrich am Küchentisch saß. Die Gläubiger sind gekommen und holen alles.

Plötzlich öffnet sich der Lichtspalt auf dem Fußboden, es wird hell, schwere Stiefel poltern auf den Dielenbrettern, harte Hände fassen nach Friedrich und zerren ihn aus dem Bett. Zitternd fährt der Junge in die Kleider, packt den kleinen Bruder, den dreijährigen Wilhelm, der sich heulend an die Mutter klammert. Sie lehnt schmal und erschöpft am Türrahmen und drückt Friedrich eine Tasche in die Hand, in die sie etwas Leibwäsche und Geschirr geworfen hat, misstrauisch beobachtet von den schwarz gekleideten Herren mit den steifen Kragen und den goldenen Uhrketten. Die jagen sie jetzt fort aus dem großen, stattlichen Haus in der Herrengasse.

»Wo sollen wir denn hin?«, ruft die Mutter noch, aber die hohe Eingangstür wird schon zugeschlagen. Die Mutter hastet hinüber zur Kirche mit der kleinen Emma auf dem Arm. Friedrich tappt tränenblind hinterher, in der einen Hand die Tasche, an der anderen den heulenden Wilhelm, der sich schreiend widersetzt. Verzweifelt pocht die Mutter an die Tür zum Pfarrhaus, aber der Herr Pfarrer liegt wohl in tiefem Schlaf, die Tür bleibt verschlossen.

In der Zwischenzeit stehen vor den Häusern Menschen, die die Flucht der Weckerlins beobachten. Bald findet sich eine gaffende Horde zusammen, die sich um die weinende Frau schart. Auf einmal teilt sich die Menge, der Wachtmeister kommt und führt die Weckerlins hinüber zum Lindenplatz, wo sich die Mutter erschöpft gegen den riesigen Baum lehnt, der dem Platz seinen Namen gegeben hat. Er sage dem Bürgermeister Bescheid, erklärt der Wachtmeister, und sie sollen hier auf ihn warten. Friedrich zittert vor Kälte. Sie ducken sich unter den Baum und Friedrich versucht mit ein paar herumliegenden dürren Ästen ein kleines Feuerchen zu entfachen. Sie kauern sich drum herum, um sich vor dem beißenden Wind und den hämischen Blicken zu schützen.

Die Menge, die sich um sie schart, wird größer, aber es regt sich keine Hand, um den Weckerlins zu helfen, kein Mund öffnet sich, um zu sagen: »Ihr könnt mit zu mir kommen.« Immer tiefer ducken sich Friedrich und die Mutter um das kümmerliche Feuer, nur die kleine Emma liegt selig schlummernd in einer Schublade, die die Mutter noch herausgerissen hat, um die darin liegende Wäsche zu retten. Nach einer Weile traut sich Friedrich verstohlen den Blick zu heben. Wo ist denn der Wachtmeister? Irgendetwas muss doch jetzt geschehen.

Boshafte, wölfische Blicke begegnen seinem, aber plötzlich fällt ihm einer aus der Menge auf, der ihm direkt gegenübersteht und ihn unverwandt anstarrt. Dieser Blick gehört einem Jungen, den er flüchtig aus der Schule kennt. Er muss so alt sein wie er selbst, denn er geht in dieselbe Klasse, sitzt aber ganz vorne, in den ersten Bänken, wo die Dummen sitzen und die Armen. Er kommt aus der Stadtmühle, dem verrufensten Haus im Dorf, dem letzten Quartier für die Verlorenen, mit denen niemand etwas zu tun haben will. Unentwegt starrt er Friedrich an, mit merkwürdig hellen Augen, die sich förmlich an Friedrich festsaugen. Plötzlich dreht sich der Junge um und rennt los und Friedrich ist fast erleichtert, diesem drängenden Blick entkommen zu sein. Aber nur wenige Minuten vergehen, dann kommt der seltsame Junge zurück. Er hat eine graue Decke unter den Arm geklemmt und zögernd, ganz langsam, nähert er sich den Weckerlins. Dann geht alles ganz schnell. Auf einmal spürt Friedrich, wie ihm diese Decke über die Schultern gelegt wird. Es ist eine schnelle, abrupte und dennoch fast zärtliche Geste. Die Decke ist alt, sie riecht nach Urin und säuerlichem Schweiß, trotzdem zieht Friedrich sie fest an sich, denn sie wärmt ihn und er spürt unentwegt den forschenden Blick des Jungen mit den hellen Augen auf sich, einen Blick, der ihn zu durchbohren scheint. Aber er spürt auch, dass in all diesem Elend etwas ganz Besonderes geschehen ist. Ihm ist, als würde ihn dieser Blick nicht mehr loslassen, sein ganzes Leben lang.

1

Anna drückt die Nase fest gegen die Fensterscheibe, immer wieder, bis ein unregelmäßiger kleiner Fettfleck auf der Scheibe zu sehen ist. So hat sie es immer als kleines Mädchen gemacht, bis die Mutter jedes Mal wütend rief: »Anna, was machst du da? Lass den Unfug!« Mamas Stimme! Sie wird sie nie wieder hören. Schnell dreht Anna sich um. Das Wohnzimmer ist in strahlendes Sonnenlicht getaucht. Was für ein Hohn, denkt sie. Die Sonne scheint und Mama liegt begraben unter der dunklen Erde. Wieder spürt sie tief unten in der Kehle das Brennen der Tränen, die sie niederkämpft, den ganzen langen Tag schon. Bloß nicht heulen, denkt sie, nicht heulen, sonst kann ich nicht mehr aufhören. Vielleicht hätte sie doch mitgehen sollen, mit Mamas Freunden, die jetzt in ihrer Lieblingskneipe schräg gegenüber in der Prenzlauer Straße zusammensitzen.

»Willst du wirklich nicht mitkommen?«, hat Pia, Mamas beste Freundin, immer wieder gefragt. »Es ist nicht gut für dich, alleine rumzuhocken.«

Aber Anna hat immer wieder entschieden den Kopf geschüttelt.

»Nee, lass mal. Ich will alleine sein. Das müsst ihr doch verstehen.«

Sie hat verstanden oder es zumindest vorgegeben. Wahrscheinlich sind Pia und die anderen sogar froh, sich nicht mit einer vor Kummer erstarrten Neunzehnjährigen abgeben zu müssen. Was soll man auch sagen … So können sie sich langsam einen antrinken, das Entsetzen darüber wegspülen, dass es eine von ihnen getroffen hat, jetzt schon – »ach, der verfluchte Krebs« –, und sie können sentimental werden und alten Erinnerungen nachhängen.

Es sind schon freundliche Menschen, findet Anna, aber seltsam unbehaust und ruhelos, so als seien sie gar nicht richtig angekommen im Leben. Fast alle sind geschieden und jeder macht irgendetwas, was er eigentlich ursprünglich gar nicht tun wollte. So wie Mama, die Lehrerin geworden ist und doch eigentlich immer von einer Karriere als Journalistin geträumt hat. Oder Pitt, der ein Antiquitätengeschäft hat, in dem nie jemand etwas kauft, oder Pia mit ihrem komischen Service für Kindergeburtstage. Und alle machen immer noch den Eindruck, als sei alles nur vorübergehend, dabei ist ihr Leben doch schon fast vorbei. So jedenfalls kommt es Anna vor.

Von unten dringen die Geräusche aus der Pizzeria herauf. Gianni zieht die Rollläden hoch, um fünf Uhr öffnet er. Sicher würde es gleich klingeln und er würde mit einer Pizza oder einer Extraportion Rigatoni Napoli vor der Tür stehen.

»Du musst essen, mia figlia, sonst macht sich deine Mama Sorgen da oben.« Anna muss unwillkürlich lächeln. Der gute Gianni, er hat vorhin so geweint auf dem Friedhof. Aber essen kann sie jetzt bestimmt nichts. Sie muss etwas tun, irgendetwas, um nicht verrückt zu werden. Ziellos streift sie im Zimmer herum.

Plötzlich, ohne recht zu wissen warum, hockt sie vor der alten, dunkel gebeizten Kommode, die mit den komischen Löwenklauen-Füßchen, und wühlt in den Fächern. Ganz hinten sind die Fotoalben, die ganz alten, die ihr Mama manchmal gezeigt hat, als sie noch ein Kind war. Später wurden sie in die hinterste Ecke verbannt. Mama konnte und wollte sie scheinbar nicht mehr sehen.

»Lass, Kind, ich möchte nicht daran erinnert werden, es war keine schöne Zeit.« Aber Anna hat sie oft heimlich angeschaut, wenn Mama nicht zu Hause war. Letztlich konnte sie wenig anfangen mit diesen alten Schwarz-Weiß-Fotos, auf denen die Personen so unnatürlich und steif posierten. Trotzdem übten die Fotografien immer einen eigentümlichen Zauber auf sie aus. Das kleine Mädchen da, das erkennt sie sofort, das war Mama, und der schlanke, fast hagere Mann ist Mutters Großvater gewesen.

»Dein Uropa«, hat ihr Mama damals erklärt, und als Anna später mehr von ihm wissen wollte, hat sie unwillig das Album zugeklappt und kurz und bestimmt gesagt: »Er war ein komischer Mensch! Ein Spinner, haben die Leute gesagt, hat sich selber und anderen das Leben schwer gemacht. Deine Geburt hat er noch erlebt und sich sehr darüber gefreut. Vier Jahre später ist er gestorben. Schau –« Und sie hat ihr eines der neueren Bilder gezeigt, diesmal ein Farbfoto. Es zeigt diesen Mann, den Urgroßvater. Er hält ein schreiendes Baby auf dem Arm und schaut es seltsam entrückt und fast verklärt an. Anna hätte so gern mehr über diesen Urgroßvater gewusst. Warum ist er ein Spinner gewesen? Und was heißt das: »Sich und anderen das Leben schwer gemacht«?

Und wer sind die anderen auf den Fotos? Die hübsche Frau beispielsweise mit den dunklen Augen, die immer so traurig aussieht? Es gibt noch eine andere, viel ältere, die ihr sehr ähnlich ist, die aber ein ganz altes und eingefallenes Gesicht hat. Auf vielen Bildern ist auch eine junge Frau abgebildet, von der Anna weiß, dass sie ihre Großmutter war, die ebenfalls Anna hieß. Sie sei früh gestorben, hat Mama einmal erzählt, und auch dass Anna ihr sehr ähnlich sehe. Es gibt noch einen Jungen auf einigen wenigen Fotos, den Anna ganz besonders mag. Er ist so hübsch mit seinen dunklen Locken und lächelt immer so freundlich in die Kamera. Seine Augen sind ebenfalls ganz traurig, aber er lacht voller Zuversicht. Anna hat nie ein Bild von ihm als Erwachsenem gefunden.

Allerdings ist sie damals auch noch auf etwas anderes gestoßen, etwas, das ihr Mama auch nie erklärt hat. In eines der Alben ist ganz hinten ein Zeitungsausschnitt gesteckt worden. Er ist ganz vergilbt und die Kanten, an denen er zusammengefaltet gewesen ist, sind brüchig, sodass man dort die Buchstaben nicht mehr erkennen kann. Die Rede ist von einem »der erfolgreichsten Geschäftsmänner im süddeutschen Raum« und dabei steht auch ein Name: Friedrich Weckerlin. Dieser Friedrich Weckerlin ist auch abgebildet und Anna hat das Foto immer wieder interessiert betrachtet. Irgendwie erinnert sie der Mann an den Jungen mit den traurigen Augen und dem hoffnungsfrohen Lachen. Aber als sie die Mutter gefragt hat, warum der Zeitungsausschnitt in einem ihrer Fotoalben steckte und was es mit diesem Friedrich Weckerlin auf sich hatte, hat ihr Mama das Blatt jedes Mal schnell aus der Hand genommen und es wieder ganz hinten in das Album gelegt.

»Ach das«, hat sie gesagt, als handle es sich um eine Sache und keine Person, und hat dabei eine wegwerfende Handbewegung gemacht. Dann hat sie das Album entschieden zugeklappt und nur dies geheimnisvolle »Ach das« ist zurückgeblieben und mit ihm Annas viele Fragen, die nie beantwortet worden sind.

Viel später, beim letzten längeren Krankenhausaufenthalt der Mutter, hat Anna wieder angefangen Fragen zu stellen, als hätte sie geahnt, dass ihr die Zeit davonläuft.

»Komisch, dass es praktisch keine Männer in unserem Leben gibt«, hat sie einmal herausfordernd zu ihrer Mutter gesagt und Marie Helmbrecht, bleich und ausgezehrt vom Krebs und von ständigem Husten geschüttelt, denn die Metastasen hatten sich bereits in der Lunge festgesetzt, hat sich mühsam aufgerichtet und ihre Tochter angeschaut. »Die gibt es schon, aber sie spielen keine Rolle in unserem Leben.«

Daran muss Anna denken, als sie auf dem Boden sitzend und den Kopf gegen die alte Kommode gelehnt die Platanen betrachtet, die vor den hohen Bogenfenstern ihre grün überhauchten Arme ausstrecken. Nein, Mama, da hast du nicht Recht gehabt. Sie seufzt. Für mich spielen sie eine Rolle. Du hast nichts von der Vergangenheit wissen wollen, vor allem nicht, als du die letzten zwei Jahre so verzweifelt um eine Zukunft gekämpft hast. Als dich der Krebs aufgefressen hat, die Krake, die dich erstickt hat. Du hast all deine Kraft für dieses Ungeheuer gebraucht und wolltest dich nicht erinnern. Aber es ist umsonst gewesen und jetzt hast du mich allein gelassen mit all meinen Fragen und ich hab nur diese Fotos mit den Gesichtern, die mir nichts sagen.

Wieder und wieder schluckt Anna die Tränen hinunter. Ich muss es doch auch wegen des Erbes wissen … Das Erbe, also das alte Häuschen dort irgendwo im Schwarzwald, das vom Urgroßvater stammt … So viele Jahre steht es schon leer, aber pünktlich zu Weihnachten ist immer ein Brief nach Berlin gekommen: Krakelige, schiefe Buchstaben auf billigem Papier und die Mutter hat jedes Mal unwillig den Kopf geschüttelt.

»Wie immer Post von der alten Gretl. Was sie mit dem Haus machen sollen, der Holzwurm sei drin! Meinetwegen. Soll doch die alte Hütte eines Tages zusammenfallen. Meinen Fuß setz ich nie wieder da hinein!«

»Warum denn nicht?«, hat Anna damals gefragt. Schließlich sei sie doch darin aufgewachsen.

»Eben«, hat Mama geantwortet. »Und das war schlimm genug, immer der Gestank nach Pisse und Bohnerwachs. Pisse, weil wir ein Plumpsklo hatten, kannst du dir das vorstellen? Nein, Anna, das sind keine schönen Erinnerungen.«

Von unten hört Anna Gianni fluchen und das Geklapper von Töpfen und Pfannen. Plötzlich befällt sie die Angst. Eine mächtige, würgende Angst.

Ich bin allein, denkt sie. Ich bin ganz allein. »Mutterseelenallein«, im wahrsten Sinn des Wortes! Ich, Anna Helmbrecht – Schule geschmissen nach der zwölften Klasse und vom Leben keine Ahnung. Meine Welt besteht bis jetzt aus einem zwanzig Quadratmeter großen, weiß gestrichenen Zimmer, aus hallenden Krankenhausfluren, bangem Hoffen und schließlich dem unendlichen Warten auf das Ende, auf Mamas Tod.

Ihr kommt es in diesem Moment so vor, als sei nun auch für sie alles zu Ende. Wie soll das Leben weitergehen? Was ist das überhaupt: Leben? Und wie soll ich wissen, wie es weitergeht, wenn ich nicht einmal den Anfang von allem kenne? Ein seltsames Gefühl, so in der Luft zu hängen, denkt sie, wie ein einzelner, loser Faden, bei dem man nicht erkennen kann, wozu er eigentlich gehört. Was bin ich jetzt? Halbwaise nennt man das, glaube ich. Waise – das klingt nach Einsamkeit und Entbehrung. Wenigstens die Wohnung gehört mir. Das hat Mama immer gesagt: dass die Wohnung abbezahlt ist und mir gehört. Halbwaise, nur halb, denn einen Vater habe ich ja noch! Einen Vater, den ich nie richtig kennen gelernt habe und der mit seiner neuen Familie im fernen Australien hockt. Er schreibt mir nette Briefe, ich müsste ihn unbedingt besuchen kommen, steht da immer wieder drin. Aber was soll ich da? Ich wäre doch bloß ein Gast, gehöre da nicht hin. Und drüben in der Kneipe, bei Pia und den anderen? Die sitzen jetzt da und träumen ihre alten Träume. Wo gehöre ich denn hin? Bloß noch zu den Bildern da drüben in den vergilbten Alben. Ja, zu den Toten, da gehöre ich hin.

Ihr Blick fällt auf etwas, das zusammengeknüllt auf der Armlehne des Sofas liegt. Es ist eine kleine gehäkelte Mütze. Zu Dutzenden hat sie diese Mützen gehäkelt, in allen Farben, für Mama, die nach den vielen Chemotherapien alle Haare verloren hat. Diese hier ist ganz bunt, in allen Farben des Regenbogens. »Mein Narrenkäppchen« hat Mama sie einmal lachend genannt und plötzlich muss Anna weinen. Sie kann die Tränen nicht mehr zurückhalten, die jetzt sturzbachartig kommen. Und neben all dem Schmerz und dem Gefühl des Verlorenseins ist ein Gedanke in ihr, der immer stärker wird: Ich will wissen, wer all diese Gesichter sind, ich will wissen, zu wem ich gehöre!

2

Margarethe Haag, von allen im Dorf nur Gretl genannt, legt den Brief sorgfältig zurück auf den Tisch, nicht ohne zuvor noch einmal gewohnheitsmäßig über das tadellos saubere Wachstuch mit dem Blumenmuster gewischt zu haben. Jetzt würde sie also kommen, die Anna, die »kleine Anna«, wie sie Johannes immer genannt hat. Sie hat sie zuletzt gesehen, als sie ein ganz kleines Mädchen gewesen ist, fast noch ein Baby. Johannes ist damals hereingekommen und hat sie auf dem Arm gehalten. »Schau, meine kleine Anna«, hat er gesagt und dabei ganz glücklich ausgesehen. »Meine kleine Anna … Es geht also weiter, Gretl, es gibt wieder eine Anna«, und sie hat ihm wortlos zugenickt und der Kleinen einen Keks hingehalten. Aber die hat nur den Kopf geschüttelt und das Gesichtchen in der Schulter des Urgroßvaters vergraben.

Jetzt würde sie also kommen, endlich! Nachdenklich betrachtet Gretl den Briefumschlag, auf dem in noch kindlich runden Buchstaben ihre Adresse steht. Sie hat lange gebraucht, um den Brief zu entziffern, denn das Lesen fällt ihr trotz der Brille immer schwerer, aber eines ist ihr gleich nach den ersten Zeilen klar geworden: Marie ist tot. So jung gestorben! Der Krebs, denkt Gretl, er ist in der Familie. Nicht bei den Helmbrechts, aber bei den Oberdorfers. Der Vater der alten Marie und auch der Bruder sind jung daran gestorben.

Versonnen sitzt Gretl eine Weile da und lauscht dem Ticken der alten Standuhr, lauscht dem unerbittlichen Klicken des Zeigers und denkt daran, wie die Lebenszeit immer weniger wird. Mit jedem Klicken bricht ein winziges Stück ab. Bald bin ich drüben bei den anderen, denkt sie, ob ich ihn und auch den anderen wiedersehen werde? Nach einer Weile erhebt sie sich schwerfällig und geht hinüber in das angrenzende Schlafzimmer. Mühsam lässt sie sich vor ihrem Bett mit den aufgeschüttelten Kissen nieder und zieht unter Keuchen und Schnaufen einen alten Holzkasten hervor. Vorsichtig öffnet sie ihn und holt einen in ein kariertes Tuch gewickelten Gegenstand heraus, mit dem sie dann wieder hinüber in die Küche schlurft. Auf der Wachstischdecke setzt sie ihn behutsam ab und schlägt den karierten Stoff zurück. Der Gegenstand wirkt in der kärglich eingerichteten Küche seltsam fremd. Es ist ein Schmuckkasten aus Silber und blauem Emaille, sehr kunstvoll gearbeitet, und auch der Deckel ist mit zarten Farben bemalt.

Die Sonnenstrahlen, die schräg durch das gegenüberliegende Fenster fallen, scheinen mit den silbernen Figürchen förmlich zu spielen, denn plötzlich leuchtet der Kasten auf und die alte Gretl schließt für einen Moment wie geblendet die Augen. Als sie sie wieder öffnet, rinnen Tränen über ihre runzligen Wangen und sie wischt mehrere Male liebevoll mit dem Taschentuch über den Kasten, obwohl der makellos glitzert und glänzt. Ob sie es wohl verstehen wird?, denkt sie. Wie soll ich ihr das alles erklären? Aber Johannes hat ja Gott sei Dank einiges aufgeschrieben. Gedankenvoll streichelt sie den Deckel mit den zarten Farben. »Da drin steht es, das Wichtigste jedenfalls, den Rest erzählst du ihnen«, hat Johannes immer gesagt.

Unwillkürlich seufzt sie tief auf. Ob sie es wirklich verstehen kann? Ich will, dass sie das richtige Bild von Johannes bekommt. Und von Friedrich natürlich, und von Marie. Von Georg muss ich ihr auch erzählen. Und von der Stadtmühle, wo alles anfing. Kann sich das ein junger Mensch von heute überhaupt vorstellen? Sie denkt für einen Moment an die knarrenden, schief getretenen Dielen, sieht einen alten wackligen Tisch mit vielen Kerben, die wie Runen eine Erinnerung an die vielen namenlosen Menschen bewahren, die die Stadtmühle bewohnt haben. Sie sieht zwei Jungen am Tisch sitzen, die die Köpfe zusammenstecken, einen hellen und einen dunklen, hört das Gewisper des Windes, der unbarmherzig durch die alten, blinden Fenster gedrungen ist und sie hat frieren lassen in den langen Winternächten. Sie riecht noch einmal diesen unerträglichen Gestank, der vom schiefen Aborthäuschen gleich neben dem Eingang ins Haus gedrungen ist und über dem an den heißen Sommertagen Schwärme von Fliegen hingen, die in Nase und Mund gekrochen sind.

Plötzlich richtet sich Gretl energisch auf und holt von einem bunt bemalten Schlüsselbrettchen neben der Küchentür einen großen, altmodisch aussehenden Schlüssel. Sie greift nach ihrem Stock und humpelt energisch zur Haustür hinaus. Der Weg, den sie einschlägt, ist kurz, aber mühsam, denn es geht steil bergauf. Sie muss hinauf zum Waldrand, wo einige alte, mächtige Buchen mit ihren zartgrünen Blättchen den dunklen eintönigen Fichtenwald säumen. Unmittelbar davor duckt sich ein kleines Häuschen unter ihren mächtigen Schatten. Es ist ein Schindelhäuschen, das einstmals weiß gestrichen gewesen ist, jetzt aber bedeckt ein grünlich brauner Film vor allem die vordere Wetterseite. Ihr Ziel immer fest im Blick zieht sich die alte Gretl mühsam die letzte Steigung hinauf und schaut, oben angekommen, auf die hinter ihr liegende Straße. Sie keucht rasselnd und ringt nach Atem. Von Mal zu Mal fällt ihr das Hinaufgehen schwerer. Es wird höchste Zeit, dass sich jemand anderer um das Haus kümmert, denkt sie. Aber trotzdem – es ist immer wieder eine wunderschöne Aussicht von hier oben gewesen. Oft hat sie hier gesessen und zu Johannes gesagt: »Du hast von da oben einen Blick wie ein König. Sitzt hier wie ein Adler im Horst«, und er hat dann jedes Mal mit dem Kopf genickt und gelächelt. Wahrscheinlich hat er auch daran gedacht, dass dieser Ausblick schöner war als der vom großen Haus auf der anderen Seite des Berges, wo man wegen der hohen Bäume nicht ins Tal sehen konnte und nur zur Bergseite hin freie Sicht hatte. Aber der das große Haus gebaut hat, wusste damals sicher, warum das so war.

Mit zitternden Fingern gelingt es ihr endlich nach mehreren Versuchen, den Schlüssel in das Schloss zu stecken, und knarrend weicht die Haustür zurück, von der die braune Farbe fast vollständig abgeblättert ist. Vorsichtig auf den Stock gestützt, tappt Gretl durch die Räume und registriert dabei mit missbilligendem Blick die kleinen Häufchen Sägemehl, die unter den hölzernen Türpfosten und vor allem unter der Flurtreppe sichtbar sind. Der Holzwurm, denkt sie, er frisst das ganze Haus auf. Erst letzte Woche haben wir alles gefegt und jetzt ist wieder alles voll mit dem Sägemehl. Und der elende Holzwurm macht weiter und eines Tages fällt das alles hier zusammen! Sie lässt sich schwerfällig auf einem der Küchenhocker nieder und starrt eine Weile auf die andere Seite des Tisches, als erwarte sie, dass da jemand sitzen müsse. Jemand mit dichten weißen Haaren, den Kopf tief über die Zeitung gebeugt, die er aufmerksam studiert. Ab und zu hat er ihr vorgelesen, wenn ihn etwas besonders bewegt hat, und dabei hat er manchmal mit der flachen Hand auf den Tisch geschlagen. Bis zu seinem letzten Tag konnte er noch wütend werden, denkt Gretl fast belustigt, hat er noch teilgenommen an der Welt.

Ach, wenn er sein Haus, auf das er so stolz gewesen ist, jetzt sehen würde. Der Richard sagt, dass man es nicht mehr retten kann, es würde viel zu teuer kommen. »Es ist alles kaputt«, sagt er immer, »da hilft nichts, Tante Gretl. Höchste Zeit, dass die Erben sich endlich mal entscheiden, bevor noch etwas passiert. Und dir ist es auch nicht mehr zuzumuten. Das ist doch keine Art, sich einfach taub zu stellen. Die Kosten für den Abbruch müssen sie auf jeden Fall tragen. Es hilft alles nichts, das Haus muss weg. Aber das Fundament ist gut.«

Nun, jetzt würde sie ja kommen. Die Anna aus dem fernen Berlin. In den nächsten Tagen müsste man noch einmal fegen, damit es nicht gar so schlimm aussieht. Auf der anderen Seite ist es vielleicht besser, ihr gleich die Wahrheit zu sagen. Aber das muss der Junge tun und Richard – die verstehen ja auch etwas davon.

Sorgfältig schließt Gretl wieder ab und wirft noch einen bekümmerten Blick auf den Garten, wo all die Kohlstrünke und umgefallenen Bohnenstangen auf der unregelmäßig aufgeworfenen Erde liegen, die sich wie Narbengeflecht um das Haus zieht. Einige alte, knorrige Zwetschgenbäume tragen noch den weißen Blütenflaum und erstes frisches Grün an den Ästen. Sie mildern etwas den Eindruck der Vernachlässigung und des Verfalls, der überall sichtbar ist. Noch im letzten Frühjahr hat sie im Garten gegraben, Salatschösslinge gepflanzt und Bohnen gesät, die sich dann an den Stangen hinaufrankten, genauso wie es Johannes immer gemacht hat.

Sie sieht für einen Moment den Garten im flirrenden Licht der schon lange vergangenen Sommer, sieht zwei Kinder übermütig kichernd Verstecken zwischen den dichten Bohnenranken spielen. Sieht einen schwarzen Lockenkopf und ein Köpfchen mit nussbraunen festen Zöpfen. Aber dann schiebt sie die Erinnerung weg, sie tut weh. Vorsichtig tappt Gretl den Weg wieder hinunter, auf der steil abfallenden Straße zwischen den neuen Häusern, großen viereckigen gesichtlosen Kästen, die alle gleich aussehen und ihren Weg säumen wie strammstehende Soldaten. Und das alte Häuschen da oben wirkt, als ob sich in diese wohlgeordnete Parade ein zerlumpter Clown geschoben hätte.

Erinnern, denkt Gretl im Hinuntergehen, ich muss mich an so vieles erinnern, auch wenn es wehtut, denn sie wird es wissen wollen, und ich weiß nicht, was Johannes aufgeschrieben hat. Ich muss mich erinnern an die Stadtmühle, an das, was Mutter mir erzählt hat, wie es angefangen hat, damals.

3

Blinzelnd wachte Johannes auf. Die durch das Fenster fallenden Sonnenstrahlen hatten ihn an der Nase gekitzelt und geweckt. Er musste niesen und blickte erschrocken auf die andere Seite des Zimmers, wo schräg gegenüber eine kleine, gekrümmte Gestalt auf dem alten Sofa lag, ganz eingehüllt in eine zerschlissene dunkelbraune Decke. Hoffentlich hatte er die Ahne nicht aufgeweckt. Sie hatte noch etwas Schlaf bitter nötig, denn gestern hatte sie den ganzen Tag bei der Frau Pfarrer geholfen, wo großer Waschtag war. Die Ahne half vielen Leuten im Dorf, beim Großputz, beim Waschtag und wenn geschlachtet wurde, denn die grobe Arbeit verrichtete sie klaglos und mit größter Zuverlässigkeit für ein paar Pfennige.

Die Armenhäusler mussten schließlich froh sein, wenn man ihnen überhaupt ab und zu etwas zusteckte, man wusste ja, was das für ein Gesindel war. Allerdings konnte man über die alte Babette nichts sagen. Sie war sauber und ehrlich, auch richtig dankbar und angemessen demütig, wenn sie nach getaner Arbeit am Küchentisch saß und ihr Essen verzehrte, das man großmütig als Draufgabe gewährte. Und man gab auch dem Jungen noch etwas ab, der gleich nach der Schule zum Helfen kam. Er schleppte die Wäschekörbe oder die schweren Eimer, weil das die Babette mit ihren morschen Knochen und dem gekrümmten Rücken nicht mehr richtig konnte.

Ein Unehelicher war er, das Kind einer Großnichte der alten Ahne, wie sich die Leute erzählten, aber er war fleißig und anständig, das war wohl ein Trost für die Alte, die solch moralisch bedenkliche Verhältnisse in ihrer Familie eigentlich nicht verdient hatte. Der Junge ließ es allerdings an Demut fehlen, er guckte einen immer so herausfordernd an mit diesen merkwürdig blauen Augen, von denen niemand wusste, wo sie herkamen. Keiner im Dorf hatte solche Augen, wahrscheinlich waren sie vom unbekannten Vater, dem verkommenen Subjekt. Und er sagte auch immer so provozierend »Danke«. Es klang eigentlich richtig unverschämt – aber egal, sie waren fleißig und billig, die alte Babette und der Junge.

Johannes verschränkte die Arme unter dem Kopf und starrte mit verächtlich heruntergezogenen Mundwinkeln auf die rissige, graue Decke. Die Ahne schimpfte immer mit ihm, wenn er nicht »ehrerbietig« genug war, wie sie es nannte.

»Du musst dich verbeugen und darfst den Leuten nicht so frech ins Gesicht schauen, Johannes«, predigte sie immer wieder und er sagte dann jedes Mal: »Warum soll ich die Leute nicht anschauen? Wir sind genauso viel wert wie die, und das, was sie dir bezahlen, ist viel zu wenig. Den alten Trödel, den sie dir oft genug als Lohn aufhalsen, hätten sie sowieso weggeschmissen.«

Das war nämlich das Schlimmste für die Ahne, wenn sie statt des Geldes irgendwelche Gegenstände oder auch Kleider bekam, die sie oder der Junge eigentlich gar nicht brauchen konnten. Mottenzerfressene alte Mäntel oder angeschlagenes Geschirr halfen wenig, wenn man dringend auf Geld angewiesen war, mit dem man Brot, Mehl oder sogar ein paar Eier kaufen konnte; denn die paar Groschen von der Gemeinde reichten nirgends hin. Immerhin war Johannes so zu einer Matratze gekommen, genauer gesagt waren es drei Matratzenteile gewesen, durchgelegen und zerschlissen und nach Schweiß riechend. Aber nachdem er sie ein paar Tage zum Lüften nach draußen gestellt und der prallen Mittagssonne ausgesetzt hatte, ging es einigermaßen und es schlief sich besser auf ihnen als auf dem alten Strohsack, den er vorher gehabt hatte.

In der Zwischenzeit fielen die Sonnenstrahlen in einem steileren Winkel in das Zimmer. Johannes überlegte: Die Kirchenglocken hatten vorher achtmal geschlagen, aber es war Sonntag und er konnte noch ein bisschen liegen bleiben. Vielleicht würde er heute Nachmittag hinaufgehen auf den Eiberg. Am Katzenbuckel gab es viele Brombeerbüsche, an denen die Beeren letzte Woche noch rot gehangen hatten. Wahrscheinlich waren sie jetzt reif, obwohl es ziemlich kühl geworden war in den letzten Tagen. Das war dann ein extra Zubrot, wenn er sie heute Abend an eines der Hotels in Wildbad verkaufen konnte.

Aber erst gab es noch etwas viel Wichtigeres, und wenn er daran dachte, schlug ihm das Herz hoch bis in die Kehle. Er musste sehen, wie es den neuen Bewohnern der Stadtmühle ging, die heute Nacht unter so dramatischen Umständen zu ihnen gekommen waren. Er lauschte. Im Haus war alles ruhig, man hörte ab und zu nur das röchelnde Schnarchen von den unteren Räumen, wo die Mühlbecks hausten. Wahrscheinlich hatte der Alte gestern wieder zu viel getrunken, weil er auf irgendeine Art und Weise zu ein paar Pfennigen gekommen war. Und die Kinder haben keine richtigen Kleider, von Hemden und Unterhosen ganz zu schweigen, dachte Johannes erbittert. Aber dann richtete er seine Gedanken wieder auf die Ereignisse der letzten Nacht.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!