8,99 €

Mehr erfahren.

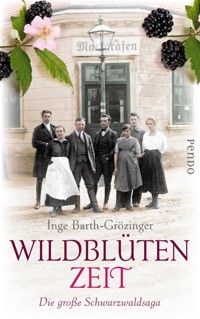

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Im Juli 1945 sitzt der siebenundvierzigjährige Jakob Haug im Büro seines Hotels. Vor ihm liegt die wohl wichtigste Unterredung in der langjährigen Geschichte des Traditionshauses »Zum Markgrafen«. Denn Jakob soll vor einem amerikanischen Offizier über sein Verhältnis zu den einflussreichen Nationalsozialisten, die während des Kriegs in seinem Hotel ein- und ausgingen, Rechenschaft ablegen. Dieses Verhör wird über das Fortbestehen des Betriebs entscheiden, der seit vielen Generationen im Besitz der Familie liegt. Doch um Jakobs Handlungsmotive zu verstehen, ist es wichtig, die Vergangenheit zu kennen. Deshalb erzählt er dem Offizier vom Schicksal der Familie Haug – und vom glanzvollen Aufstieg eines Hauses, das seit 1780 deren Segen wie auch größter Fluch war.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

ISBN 978-3-492-97995-5

© Piper Verlag GmbH, München 2018

Covergestaltung: U1 berlin / Patrizia Di Stefano

Covermotiv: ullstein bild - Imagno / Skrein Photo Collection und Iryna Denysova / shutterstock

Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalt

Cover & Impressum

Juli 1945

Juli 1780

Mai 1789

Juli 1945

September 1796

Oktober 1805

Juli 1945

November 1812

Juli 1945

Mai 1828

Juli 1945

September 1834

Juli 1945

Januar 1848

März 1848

Juli 1945

April 1849

Juli 1945

September 1855

Juli 1945

September 1885

Juli 1945

September 1918

Juli 1945

Nachwort

Juli 1945

Der Jeep fuhr mit einem sanften Schwung um die Kurve und hielt unmittelbar vor dem schmiedeeisernen Tor. Langsam erhob sich Jakob Haug vom Rücksitz des Wagens und setzte zögerlich einen Fuß auf das Trittbrett. Erst als der amerikanische Militärpolizist ihm unsanft auf den Rücken klopfte und »come on« knurrte, gab er sich einen Ruck und kletterte aus dem Wagen, umständlich und langsam, als litte er Schmerzen. Es tut weh, dachte er, es tut wirklich weh, wenn auch nicht körperlich. Ich will mir einfach nicht vorstellen, was mich da drinnen erwarten wird.

»Seit die Amerikaner hier sind, darf das Haus keiner mehr betreten. Die Franzosen haben uns wenigstens hineingelassen, wenn sie auch gehaust haben wie die Vandalen«, hatte seine Schwägerin Marie gemurrt, als sie Jakob vor vier Wochen im Militärgefängnis besucht hatte. »Alles mitgenommen, was nicht niet- und nagelfest war, sogar die Hühner haben sie geschlachtet und gefressen, anders kann man es nicht nennen. Stell dir vor, sie haben die armen Tiere geköpft, mitten in der Majolika-Stube. Alles war voller Blut und das Schlimmste, ich kann es gar nicht aussprechen ... die drei Zimmermädchen, die noch im Haus waren, weil sie uns nicht im Stich lassen wollten, mussten wir verstecken.«

»Der Krieg macht die Menschen nicht besser, im Gegenteil«, hatte er damals geantwortet. »Überall Hunger, Hass und Rohheit.«

Wieder schob ihn der Soldat unsanft vorwärts, und sie setzten sich in Bewegung. Zum ersten Mal seit vielen Wochen trat er wieder durch das große Tor. Jakobs Blick fiel auf den geliebten Garten – sein Schmuckstück. Philipp, sein Bruder, hatte ihn vor vielen Jahren angelegt, und Jakob hatte ihn vollendet. Er sah die Rosenstöcke mit ihren duftenden Blütenköpfen in sattem Gelb, zartem Rosa und prallem Rot, deren wilde Schönheit ihn immer wieder aufs Neue betört hatte. Er sah die gestutzten Buchsbäume und den samtenen, grünen Rasen, der jetzt aber zertrampelt und an manchen Stellen aufgerissen war. Und er sah den Springbrunnen, der das Zentrum des Gartens zierte.

Vor den dunkelgrünen Lorbeerbüschen hatte die Fortuna gestanden. Anmutig hatte die Statue ihr Füllhorn gehalten und dabei voller Stolz auf das Haus geblickt. Oskar Köhler hatte sie aus glänzendem weißem Marmor geschaffen – der Bildhauer hatte so viel für das Haus getan und war bis zum Schluss mit ihm verbunden geblieben. Bis zum bitteren Ende, korrigierte sich Jakob traurig im Stillen. Die Fortuna sollte seine Mutter Therese darstellen, die wie viele andere Frauen der Familie Ansehen und Wohlstand ins Haus gebracht hatten. Jetzt ruhte die Statue aber zerschmettert neben dem Springbrunnen im Gras, Kopf und Arme waren abgebrochen, und das Füllhorn lag wie ein nicht eingelöstes Versprechen am Rande des Bassins.

Jakob bückte sich, um die sanften Linien des marmornen Gesichts zu berühren, aber der Soldat knurrte wieder sein »come on«, und so ging er gehorsam weiter, mit einem wehmütigen Blick auf die welkenden Blumenbeete.

Ein ekelerregender Gestank nach Urin, Blut und verdorbenem Fleisch schlug ihm entgegen, als er das Haus betrat. Der Geruch der Zerstörung und der Entwürdigung, dachte Jakob unwillkürlich, und immer größer werdende Verzweiflung erfasste ihn, während er durch die Räume schritt.

Im Salon waren die Bezüge der Sessel aufgeschlitzt worden, überall lag Dreck und Unrat. Am schlimmsten sah es aber in der Majolika-Stube aus. Dort war sämtliches Geschirr zerstört worden – alles Sammlerstücke, die die Familie seit Generationen zusammengetragen hatte. Und nun das Restaurant und die Weinstube! Überall umgestürzte Tische und zerbrochene Stühle. Wie chaotisch es aussah! Die Kronleuchter, das Silber – alles war verschwunden, ebenso wie die wunderschöne Damasttischwäsche, Maries und Thereses ganzer Stolz.

Seine Schwägerin hatte ihm erzählt, dass sie und die Hausdame Helene versucht hatten, die Damastwäsche in einem Hohlraum oberhalb der Küche zu verstecken, aber man hatte sie wohl dabei beobachtet, denn kurze Zeit später war die französische Militärpolizei gekommen und hatte sie einem strengen Verhör unterzogen.

»Wir mussten alles angeben, sogar die Einmachgläser und die Kochlöffel. Alles haben sie mitgenommen. Nichts konnten wir retten.«

Wir waren vermessen, dachte er plötzlich. Was haben wir denn geglaubt? Dass unser Besitz für die Ewigkeit währt? Immer mehr angehäuft und weitergegeben von Nachkomme zu Nachkomme?

Der Soldat bedeutete Jakob mit einer Kopfbewegung, die Treppe hochzugehen, und ihm wurde nun bewusst, wo das Verhör stattfinden sollte: In seinem Büro, der »Kommandozentrale«, wie die Angestellten liebevoll spottend zu sagen pflegten. Auch dort herrschte Verwüstung. Man hatte augenscheinlich nach dem Tresor gesucht, denn die Bilder waren heruntergerissen worden, und die Tapeten hingen nur noch in Fetzen an den Wänden.

Der Soldat blieb im Türrahmen stehen und betrachtete ihn mit ausdrucksloser Miene. Jakob nahm das als Zeichen, dass er sich frei bewegen durfte, und ging mit kleinen Schritten auf seinen Schreibtisch zu. Mit der Hand fuhr er über die gemaserte Tischplatte, berührte die Kerben und Flecken, die man ihr zugefügt hatte. Unter dem Schmutz und der Zerstörung atmete das Holz aber noch, er konnte es genau spüren. Ihm kam es so vor, als tastete er sich ein kleines Stück zurück in sein altes Leben.

Plötzlich gab es eine Bewegung in der Tür. Der Soldat stand stramm, und ein hagerer, mittelgroßer Mann in der Uniform eines amerikanischen Offiziers betrat den Raum. Er hatte ein schmales Gesicht mit tief liegenden, dunklen Augen und kurz geschorenem dunkelbraunem Haar. Bei seinem Anblick streifte Jakob ein Schatten der Erinnerung, er glitt aber vorüber, war nicht zu fassen.

»Guten Tag, Herr Haug.« Der Mann reichte Jakob die Hand und bedeutete ihm mit einer Kopfbewegung, Platz zu nehmen. »Sie können sich ruhig hinter Ihren Schreibtisch setzen.« Er selbst ließ sich auf einem der beiden tiefen Ledersessel nieder, die um den Schreibtisch gruppiert waren und erstaunlich unversehrt aussahen.

Jakob setzte sich auf seinen altvertrauten Stuhl und merkte auf einmal, wie sehr sein Herz klopfte. Er spürte die harte Lehne des geschnitzten Holzes im Rücken. »Louis-quinze«, hatte sein Vater immer wieder stolz betont, »ein seltenes Stück.« Jakob hatte den Stuhl damals übernommen, obwohl er unbequem war, denn er verlieh ihm ein Gefühl der Sicherheit, der Zugehörigkeit – und er war schön, wirklich etwas Besonderes.

Unsicher blickte Jakob zu dem jungen Offizier hinüber, dessen Gesicht aber blieb verschlossen. Schließlich beugte er sich leicht nach vorne und sagte: »Mein Name ist Kurt Goldstein. Major Kurt Goldstein, um es ganz genau zu sagen.« Er nahm ein Päckchen Lucky Strike aus seiner Brusttasche und bot Jakob eine Zigarette an.

Der schüttelte den Kopf. »Nein danke. Ich habe vor einiger Zeit damit aufgehört.« Im selben Moment bereute er, das Angebot nicht angenommen zu haben. Vielleicht hätte das die Atmosphäre etwas entspannt.

Der Offizier aber schien ihm diese Ablehnung nicht übel zu nehmen. Gelassen zündete er sich eine Zigarette an und verharrte einen kurzen Moment, um den bläulichen Rauchkringeln nachzublicken, die zur Decke aufstiegen.

»Ein schönes Haus, das Sie da haben«, bemerkte er beiläufig.

»Ein schönes Haus«, wiederholte Jakob mechanisch. »Ja, das war es wohl einmal.« Bilder zogen vor seinem inneren Auge vorbei. Es waren Erinnerungen an eine Zeit, die ewig zurückzuliegen schien: gedeckte Tische mit funkelndem Geschirr, die blendend weißen Schultern der schönen Frauen, die sich flüsternd den eleganten Herren in schwarzen Fräcken zuwandten. Eilig und geräuschlos herumhuschende Kellner mit silbernen Servierplatten, das leise Geklimper von Klaviermusik und dann der Geruch nach gutem Essen, Parfüm und prickelndem Champagner – der Duft der Lebensfreude. Und mittendrin er, Jakob, der König dieses Reichs der Genüsse. Und nun saß er da, war eher Narr als edler Herrscher. Welche Ironie, dass er dennoch auf seinem »Königsstuhl« Platz nehmen durfte.

»Ja, der Markgraf hatte einen sehr guten Ruf, und das wohl zu Recht«, sagte Kurt Goldstein in diesem Moment. Er lächelte, aber es war ein grimmiges Lächeln, wie Jakob fand. Verblüfft wollte er fragen, ob er denn schon hier gewesen sei. Aber dann redete Goldstein weiter, ganz beiläufig, aber messerscharf: »Sie wollen aus der Haft entlassen werden. Das ist verständlich. Ebenso, dass Sie Ihr Haus zurückhaben wollen. Aber ich frage Sie trotzdem: ›Warum?‹«

»Warum?«, wiederholte Jakob verwirrt. »Warum? Es gehört meiner Familie. Seit Generationen. Wir haben es gegründet, aufgebaut, ich meine ...« Verzweifelt suchte er nach Worten. Es war doch nur natürlich, dass er sein Eigentum zurückhaben wollte. Wie sollte er etwas erklären, das selbstverständlich war?

»Ich weiß schon, was Sie mir sagen wollen«, winkte Kurt Goldstein ab. »Es geht mir mit meiner Frage aber um etwas ganz anderes – um den Kern des Problems, wenn Sie so wollen. In Ihrem Haus sind die Nazis ein und aus gegangen. Keine kleinen Lichter, nein, es waren die einflussreichen, die, die weit oben mitmischten, Macht hatten. Und ihre prominenten Helfer. Schauspieler, Künstler, Industrielle ... Was wohl hinter diesen Mauern alles verhandelt wurde? Was wurde besprochen, abgemacht, beschlossen? Und Sie haben davon gewusst. Sie sind dann auch in die Partei eingetreten, ziemlich am Anfang sogar, wenn ich richtig informiert bin. Deshalb meine Frage: Warum das Ganze? Aus Überzeugung?«

»Um Himmels willen, nein!« Jakob hob abwehrend die Hände. »Nein, nein! Eigentlich ...«

»Eigentlich?« Kurt Goldstein sah ihn durchdringend an.

»Eigentlich habe ich die meisten dieser Leute verabscheut. Und was sie propagiert haben, sowieso. Das hatte nichts mit dem zu tun, was wir Haugs über viele Generationen gelebt haben. Es ist schwierig zu erklären. Aber die Zeiten damals ... Ich dachte, so könnte ich meine Familie und meine Mitarbeiter schützen.«

»Und dachten Sie auch ans Geschäft?«

Jakob zuckte zusammen. Er musste ehrlich sein, denn Goldstein würde es merken, wenn er log. »Ja, es ging mir natürlich auch um das Geschäft, da haben Sie recht. Ich habe diese Brut hofiert, habe mit den Wölfen geheult, wenn man es so nennen will. Aber nicht aus Überzeugung, wie gesagt!«

»Sie sind also ein Opportunist?« Kurt Goldstein konstatierte das in einem trockenen, neutralen Ton, dennoch bemerkte Jakob ein erbittertes Flackern in seinen Augen. Wer wusste, welche Wunden dieses Gespräch bei dem Mann aufgerissen, was er erlebt hatte?

Wenn ich nur eine Ahnung davon hätte, woher ich ihn kenne.

»Ja, ich war und bin ein Opportunist, das gebe ich zu. Ich konnte diesen Leuten ja schlecht Hausverbot erteilen, wenn sie sich gut benahmen und ihre Zeche bezahlten. Es wäre mich teuer zu stehen gekommen, wenn ich sie des Hauses verwiesen hätte.«

»Dass sie sich gut benahmen und bezahlten, das war selbstverständlich das Wichtigste.« Der beißende Sarkasmus in Goldsteins Stimme ließ Jakob erschaudern.

»Noch einmal: Sie müssen bedenken, was das für Zeiten waren, die äußeren Umstände sehen. Ich konnte dadurch auch ein paar Menschen helfen!«

»So?«

»Ja. Einem Bildhauer, einem sehr talentierten und populären. Er war Kommunist und hatte sich einer örtlichen Widerstandsgruppe angeschlossen. Und ein jüdisches Ehepaar haben wir auch für ein paar Wochen versteckt.« Jakob fiel Oskar Köhlers Gesicht wieder ein – sein zu Stein erstarrtes, lebloses Gesicht. Und die von Angst erfüllten Augen der Oppenheimers.

»Drei Menschen haben Sie also gerettet? Drei Menschen gegen so viele ...« Den letzten Satz sagte Goldstein so leise, dass Jakob ihn kaum verstand. »Wie gut ihr aufrechnen könnt«, setzte er hinzu, wobei unklar blieb, wen er mit »ihr« meinte.

Du hast keine Ahnung, mein Junge, dachte Jakob erbittert. Für diese drei habe ich Kopf und Kragen riskiert. Laut sagte er: »Sie wissen nicht, wie das war. Sie verstehen nicht ...«

»Ich will es aber verstehen!«, fiel ihm der Offizier ins Wort. Er klang aufgebracht.

Um Himmels willen, dachte Jakob, was mache ich da? Ich darf ihn doch nicht reizen. Ich bin doch abhängig von ihm, so wie ich von den Nazis abhängig war.

»Ich möchte es gerne verstehen«, wiederholte Kurt Goldstein nun etwas ruhiger. Er schlug die Beine übereinander und zündete sich noch eine weitere Lucky Strike an. »Ich will verstehen, was Sie angetrieben hat, und warum ich Ihnen den Markgrafen zurückgeben soll.«

Weil er uns gehört, dachte Jakob, immer noch voll Bitternis. Weil er uns gehört und weil alle Haugs ihre Kraft, Ideen und Träume in dieses Haus gesteckt haben. Warum reichte das denn nicht? »Wenn ich vielleicht doch eine Zigarette bekommen könnte?«

Goldstein streckte ihm das Päckchen entgegen und gab ihm Feuer. »Wenn Sie noch etwas Zeit haben, würde ich Ihnen gerne etwas über die Geschichte meiner Familie erzählen. Ich ... ich will es ja selbst verstehen.«

Durch die bläulichen Schwaden des Zigarettenrauchs nahm Jakob sein Gegenüber nur noch schemenhaft wahr, sah aber, wie jener ihm zunickte. Also begann er zu erzählen.

Juli 1780

Jakob der Gründer

Winzige Sonnenlichter tanzten auf den Wellen der Alb, die träge an den Mauern der Stadt Ettlingen vorbeifloss. Aufmerksam betrachtete Jakob sein Bild, das das schiefergraue Wasser des Flusses zurückwarf. Er sah ein schmales Gesicht mit einem kräftigen Kinn, eine lange, gerade Nase und eine hohe Stirn, in die wirre haselnussbraune Strähnen fielen. Gerne hätte er sein Haar zu einem Zopf gebunden und gepudert, wie es die vornehmen Herren taten, aber daran war nicht zu denken. Der Sohn eines einfachen Schankwirts konnte nicht wie einer dieser herausgeputzten Stutzer herumlaufen. Andererseits ... Sein Blick glitt über die Stadtmauern, vorbei am hohen, stolzen Sandsteinturm des Rathauses und der schlanken Silhouette der Martinskirche, hin zu einem imaginären Punkt in der Mitte der Stadt. Andererseits, dachte er, wenn es gerecht zuginge, wäre ich ja auch einer von den vornehmen Herren.

Dort drüben musste es gestanden haben, das prächtige Handelshaus der Kaufmannsfamilie Haug, und gleich daneben die Brauerei, die zusätzlich Ansehen und Wohlstand gebracht hatte. Aber es war alles weg, verschlungen von dem Feuer, das 1689 während des Krieges gegen die Franzosen die ganze Stadt vernichtet hatte.

»Merk dir, Junge: Der Krieg ist ein Ungeheuer. Er frisst alles. Auch den Wohlstand unserer Familie hat er verschlungen«, pflegte sein Vater immer wieder zu sagen.

Jakob konnte sich unter einem Krieg nichts Rechtes vorstellen, er hatte noch keinen erlebt, aber das mit dem Feuer, das hatte er verstanden. Und so war die Familie Haug in das letzte ihrer verbliebenen Besitztümer gezogen: eine heruntergekommene kleine Schankwirtschaft vor den Toren der Stadt, in der man früher das hauseigene Bier verkauft hatte.

Verdrossen glitt der Blick des Jungen weiter. Irgendwo dort drüben lag es, das Haus. Ein schmaler zweistöckiger Bau mit grünen Fensterläden, die schief in den Angeln hingen und von denen die Farbe abblätterte. Daneben befand sich der leere Stall. Das müsste nicht sein, dachte Jakob und warf zornig einen Stein in das sanft plätschernde Wasser. Dann stand er auf, zog die Joppe zurecht, klopfte seine steingraue Leinenhose aus und begab sich über die Brücke und durch das Obere Tor in die Stadt. Gerade jetzt müsste das nicht sein. Der Postkutschenverkehr nimmt zu, die Straße, die von Frankfurt nach Rastatt führt, wird öfter befahren. Und wenn wir die Posthalterstelle innehätten – Mutter erzählt immer, dass die eigentlich uns versprochen wurde, als Urgroßvaters Betrieb abgebrannt war und er in das Haus am Stadtrand ziehen musste. Aber jetzt ist Heinrich Pfäfflin, der Wirt der Krone, Posthalter. Dieser verdammte Pfäfflin, der sich mit der Stelle mästet und immer reicher wird. Jetzt hat er die Krone sogar umbauen lassen. Zwei Zufahrten hat sie jetzt, damit die Kutscher in der engen Gasse nicht mehr wenden mussten. Dabei wäre unser Haus viel praktischer, es liegt auf freiem Gelände mit viel Platz drum herum. Ach, was könnte man alles aus unserer Schankwirtschaft machen ... Die Stadt wächst doch längst über die Mauern hinaus. Bald liegt auch unser Haus mittendrin. Aber der Vater ist alle Tage betrunken und hängt irgendwelchen Träumen von vergangener Größe nach.

Jakob überquerte den Marktplatz und bog dann vor dem Schloss in die Gasse ein, die zum Unteren Tor führte. Wie schön die Stadt jetzt war. Nach dem großen Brand hatte die Markgräfin Augusta Sibylla sie wieder aufbauen lassen. Ein italienischer Baumeister habe alle Gebäude entworfen, hatte Jakob gehört. Hübsche, zweistöckige Häuser aus Stein zeugten von neuem Wohlstand, und auch das Schloss, der Witwensitz, war prächtig renoviert und erweitert worden.

Ach, was könnte man alles machen, dachte Jakob erneut und stand kurz darauf vor der Schankwirtschaft. Für einen Moment schloss er die Augen. Er stellte sich ein frisch verputztes, schönes Gebäude vor mit angrenzendem Stall, in dem Pferde und Kutschen standen, und einen Hof mit üppig bepflanztem Garten. Geschäftiges Treiben würde dort herrschen, Gäste würden kommen und gehen, und in der Luft würde ein Duft nach frisch gebratenem Fleisch liegen. So wird es einmal sein, dachte er. Ich, Jakob Haug, werde dieses Haus zu einem Ort der Lebensfreude und der Gastlichkeit machen! Und ich weiß auch schon, wie ich es anfange. Dabei kam ihm das Bild eines Mädchens in den Sinn – nicht unbedingt schön, aber anheimelnd, mit ihren roten Backen und freundlichen blauen Augen. Es war Magdalena, die Tochter des reichen Bauern Kramer, die ihm immer zulächelte, wenn sie mit ihrem Vater an der Schankwirtschaft vorbeifuhr. Ja, mit Magdalena und ihrer Mitgift wäre der Anfang getan.

Jakob öffnete die Augen wieder und blickte zum jämmerlichen Gemüsegarten hinüber, wo sich das Mühlkreuz befand. Ohne recht zu wissen, warum, begab er sich zu dem schmiedeeisernen Gebilde, das schief zwischen den Kohlköpfen aufragte, und berührte es. Die einstmals goldfarbene Inschrift auf dem runden Medaillon in der Mitte des Kreuzes war kaum noch zu entziffern, aber Jakob wusste genau, was darauf geschrieben stand. Schon als kleiner Junge, der in der Bürgerschule gerade mühsam lesen und schreiben gelernt hatte, war er immer wieder vor dem Kreuz gekniet und hatte versucht, den kaum noch sichtbaren Buchstaben eine Bedeutung zu entlocken. »Andreas und Katharina Stein«, hatte er damals die Namen der Müllersleute, die vor über fünfzig Jahren an diesem Ort eine Mühle betrieben hatten, buchstabiert. Auch das Jahr, in dem das Kreuz gestiftet wurde, war darauf verewigt. Nur die Worte darunter hatte Jakob bis zu diesem Tag nicht richtig zu deuten vermocht: DIE ARME GOTTES. Was hatten die Müllersleute damit sagen wollen? Bedankten sie sich bei Gott, weil er sie wie ein Vater schützend in die Arme genommen hatte, oder erflehten sie seinen Beistand? Immer, wenn Jakob diese Worte las, kräuselten sich seine Lippen verächtlich. Diesem Gott, der seiner Familie bisher nur die strafende Hand gezeigt hatte, vertraute er nicht allzu sehr.

Seufzend erhob er sich. Wenn man doch nur an Gottes Schutz glauben könnte, denn den hatte er wirklich bitter nötig. Vielleicht würde das Kreuz ja doch noch nützlich werden eines Tages, in einer fernen, unbekannten Zukunft. Aber zunächst musste er sich selbst helfen.

Jakob betrat den Schankraum. Roh gezimmerte Bänke und Tische, aber auch einige Fässer standen neben dem rechteckigen Schanktisch, auf dem sich noch die Gläser und Krüge vom vergangenen Abend befanden. Über allem hing ein stickiger Geruch nach schalem Bier. In der hinteren Ecke des Zimmers saß der Vater zusammengesunken am Tisch und schnarchte. Jakob ging hinüber und rüttelte ihn heftig an den Schultern.

»Vater, Vater, wach auf! Es ist lichter Tag. Vielleicht kommt bald ein Gast. Wir müssen aufräumen!«

Ignatz Haug richtete sich schwerfällig auf. Ein dünner Speichelfaden zog sich an seinem linken Mundwinkel nach unten, und die verschleierten Augen schienen nicht richtig aufzunehmen, was um ihn herum geschah. »Gast ...«, krächzte er. »Wer soll schon kommen?«

Da hast du recht, dachte Jakob erbittert. Wer sollte schon in die Schankwirtschaft kommen, außer vielleicht deine Saufkumpane, die unsere Fässer leer trinken, ohne einen Heller dafür zu bezahlen. Wie soll das nur weitergehen?

Kalt und ohne Regung betrachtete Jakob seinen Vater. Früher hatte er noch Mitleid empfunden, wenn er von den alten Zeiten schwärmte, als die Haugs noch reiche und angesehene Leute waren. Aber jetzt verachte ich ihn, dachte er. Ja, ich verachte meinen Vater und manchmal wünsche ich ihn zum Teufel. Es ist schlimm, ich weiß, ich sollte mich für diese Gedanken schämen. Aber nicht einmal mehr das kann ich.

»Vater«, sagte Jakob eindringlich und setzte sich neben ihn auf die rohe Holzbank. »Vater, hör mir zu. Du musst endlich etwas unternehmen. Wir müssen die Posthalterstelle bekommen, immerhin wurde sie uns versprochen. Dem alten Pfäfflin soll es nicht gut gehen, habe ich gehört. Wenn er stirbt und der junge Hermann die Stelle bekommt, dann können wir lange warten. Die Krone ist ein gediegenes Lokal. Sie haben vieles neu herrichten lassen, und jetzt haben sie auch noch die beiden Zufahrten für die Kutschen.« Seine Stimme wurde rau vom Elend und der Sehnsucht nach einem schönen, sauberen Haus. »Wir brauchen die Schildgerechtigkeit, hörst du, Vater! Die Wirtschaft braucht einen Namen. Wir müssen Speisen ausgeben dürfen, nicht nur Schnaps und Bier, und wir müssen Zimmer anbieten. Du musst eine Eingabe schreiben, ich helfe dir auch dabei. Und dann musst du aufs Amt gehen. Gleich nachher ziehst du deinen guten grünen Rock an und gehst dorthin. Hörst du, Vater? Und dann fangen wir an: Wir räumen auf, vielleicht können wir uns auch beim Juden Geld leihen. Mit der Aussicht auf die Posthalterstelle.« Resigniert verstummte er, denn der Kopf des Vaters war wieder auf die schmierige Tischplatte gesunken. Es war nicht zu erkennen, ob er seinem Sohn überhaupt zugehört hatte.

In diesem Moment ging die Tür auf, und Anna-Maria Haug trat ein. Sie hielt einen Besen in der Hand. Die letzten Worte ihres Jungen musste sie gehört haben, denn sie vermied es, ihn oder ihren Mann anzusehen. Stattdessen begann sie verbissen, die Dielen zu kehren. Sie hieb den Besen auf den Boden, als wollte sie ihn schlagen.

So viel Wut und Hass, dachte Jakob. Es frisst uns auf, dieses heruntergekommene Haus. Und es gibt keine Hoffnung, dass es besser wird.

Ignatz Haug erhob sich schwankend, lallte etwas von »in Ruhe lassen« und torkelte hinaus. Anna-Maria ließ den Besen sinken und starrte der taumelnden Gestalt nach, dann wandte sie sich mit stockender Stimme an ihren Sohn: »Es ist zwecklos, Jakob. Was habe ich schon an ihn hingeredet. Man sagt, der alte Pfäfflin würde bald sterben und ...«

»Ich weiß, Mutter, aber ...«

Ein seltsames Geräusch ließ ihn mitten im Satz innehalten. Es war ein dumpfer, schwerer Laut, als ob etwas umgefallen wäre. Jakob fuhr hoch und stieß die Tür zur Diele auf. Dort lag er, der Vater, mehr ein Bündel Lumpen denn ein Mensch. Jakob kniete sich neben ihn nieder und drehte ihn vorsichtig um. Ein graues, erstarrtes Gesicht blickte ihm entgegen. Die Augen waren weit geöffnet, als hätten sie noch im Fallen etwas gesehen, das sie erschreckt hatte. Vorsichtig schloss Jakob die Lider seines Vaters und flüsterte: »Er ist tot, er ist tot. Ich weiß, es ist Sünde, aber ich sage: Gottlob. Jetzt bin ich frei!«

Mai 1789

Die Hühner liefen gackernd über den frisch gepflasterten Hof. Der Hahn hatte sich in den Gemüsegarten zurückgezogen, wo in akkurat angeordneten Beeten das erste zarte Grün ans Licht strebte. Und mittendrin stand das alte Kreuz, jetzt fest gefügt und die Namen mit neuer Goldschrift herausgehoben. Nur drei Worte standen noch immer verblasst und kaum leserlich inmitten des Medaillons: DIE ARME GOTTES.

Jakob stand vor dem Eingang seines Hauses und atmete mehrmals tief ein. Er genoss die süßen und würzigen Gerüche der Blüten und Kräuter, den Duft des Frühlings, dem sich das Aroma guten, schmackhaften Essens, das aus der Küche zu ihm hinüberwehte, beimischte. Unwillkürlich seufzte er auf, denn das Essen war für die Familie und nicht für Gäste geplant.

Jakob kämpfte immer noch um die Schildgerechtigkeit und einen Namen für seine Wirtschaft. Er kämpfte um die Posthalterstelle, die ihm bislang ebenfalls verwehrt geblieben war, und das, obwohl der Postweg mittlerweile direkt an seinem Haus vorbei und nicht mehr durch die enge Altstadt führte. Aber die Krone wurde weiterhin als Station angefahren. Die Pfäfflins hockten auf der Stelle wie brütende Vögel im Nest, waren nicht zu vertreiben, und das alles mit Unterstützung der markgräflichen Hofkammer und des Generalpostmeisters. Wie viele Eingaben hatte Jakob schon geschrieben, sogar an den Markgrafen und die Familie von Thurn und Taxis selbst. Er war sogar einige Male nach Karlsruhe gefahren, um persönlich vorzusprechen. Dort war er aber nie weiter vorgedrungen als bis zu einem der Vorzimmer, wo er von einer der Hofschranzen aalglatt abgefertigt wurde. Dabei hatte er immer wieder vorgebracht, dass das Haus jetzt in einem ausgezeichneten Zustand sei. Ja, er hatte auch den Stall erneuert, in dem jetzt drei wohlgenährte Pferde standen sowie eine leichte Kutsche zur Bequemlichkeit der Reisenden. Die Fensterläden der Wirtschaft waren frisch gestrichen und hingen nun fest in den Angeln, und die Gaststube – sein Blick schweifte über die Fenster im unteren Stock – war sein ganzer Stolz. Alles war reinlich und stets frisch gescheuert, die harten, rohen Holzbänke waren ersetzt worden durch schöne Stühle mit geschwungenen Rückenlehnen, und die neuen Tische hatten sogar gedrechselte Beine. Alles atmete Behaglichkeit und einen gewissen Wohlstand, so wie Jakob es sich immer erträumt hatte.

Es war vor allem Magdalenas Geld, das die Grundlage für diese Umgestaltung gebildet hatte. Mit dem hatte es wahrlich angefangen – und mit Vaters Tod, fügte Jakob im Stillen hinzu. Obwohl schon neun Jahre vergangen waren, nagte immer noch der »Gewissenswurm« an ihm, wie seine Mutter es nannte. Er lachte zornig auf. Der Gewissenswurm – weg damit! Das schlechte Gewissen sollte keine Macht über ihn haben. Der Tod des Vaters hatte für ihn schließlich die Freiheit bedeutet – und Aufstieg. Der alte Bauer Kramer hätte ihm Magdalena niemals zur Frau gegeben, wenn der versoffene Wirt noch gelebt hätte. Es gab nur eine Sache, die ihm und seiner Frau noch zu schaffen machte ...

Jakob zog seine braune Joppe zurecht und strich sich über das dichte braune Haar, dann betrat er die Gaststube. Hinter dem großen Schanktisch werkelte seine Mutter. Ihr Gesicht war runder, voller geworden, und sie ging auch nicht mehr gebückt, als drücke sie eine schwere Last. Selbst ihr Haar kam ihm nicht mehr so grau vor. Auch für Anna-Maria Haug hatte der Tod ihres Ehemannes Befreiung bedeutet.

Wo lag also die Sünde, über den Tod Ignatz Haugs dankbar zu sein?, dachte Jakob, als er auf sie zutrat und sie begrüßte.

In der Ecke wischte eine der Mägde den Boden und wrang den Lappen aus. Die andere brachte gerade einige Flaschen in einem Korb herein.

Zwei Dienstboten, dachte Jakob zufrieden, das war gut für den Ruf. Nächsten Monat wollte er noch einen Knecht in Lohn und Brot nehmen.

Trotz der frühen Stunde war die Gaststube schon voll, fast alle Tische waren besetzt. Bauern aus der Umgebung, die auf dem Weg zu einem der Märkte waren, Handwerker auf der Walz und Krämer, die in großen Tonkrügen ihre Ware transportierten, bildeten den Großteil der Gäste. Es war gemütlich bei Jakob Haug, ganz im Gegensatz zu früher. Er schenkte einen guten Wein aus, ein bekömmliches Bier, und auch der Schnaps war klar und nicht gepanscht. Es gab sogar Vesper aus selbst gebackenem, knusprigem Brot mit Käse und Wurst, die er von seinem Schwiegervater bezog. Jakob war peinlich darauf bedacht, nicht gegen die Vorschriften zu verstoßen und deshalb nur kaltes Essen anzubieten, obwohl es ihn manchmal in den Fingern juckte. Die sollten einmal von Magdalenas Braten versuchen, von ihrem Kraut und ihrem eingelegten Geselchten! Aber Jakob wusste, dass die Pfäfflins nur darauf warteten, dass er die Gesetze nicht einhielt.

Jetzt bin ich sechsundzwanzig Jahre alt, aber ich schwöre, bevor ich das dreißigste Jahr erreicht habe, bin ich der Posthalter hier! Er nickte den Gästen freundlich zu, während er von Tisch zu Tisch ging, um einige Worte mit ihnen zu wechseln, und wer in sein glattes und lächelndes Gesicht sah, ahnte nichts von seinen entschlossenen Gedanken.

In eine Ecke gedrückt, als wolle er auf keinen Fall ins Blickfeld der anderen geraten, saß Moshe Katz, der jüdische Viehhändler und Krämer, und kaute bedächtig auf einem großen Stück Käse herum. Jakob ging zu ihm und begrüßte ihn herzlich. Moshe Katz hatte ihm kurz nach dem Tod des Vaters immer wieder mit kleinen Summen ausgeholfen. Es waren keine bedeutenden Beträge gewesen, aber dennoch wichtig, um in der ersten Zeit durchzukommen. Nach der Hochzeit mit Magdalena hatte Jakob alles pünktlich zurückgezahlt, er würde dem alten Katz diese Hilfe aber nie vergessen. Es mochte viele Leute geben, die die Juden verachteten, doch er gehörte nicht dazu. Wenn einer den Moshe Katz anging und ihn und sein Volk beleidigte, fuhr er dazwischen. Das wussten auch die anderen Gäste, weshalb sie den Juden in Ruhe ließen. Katz wiederum kam gerne hierher, weil er spürte, dass er willkommen war.

Der Jude erzählte Jakob, dass seine älteste Tochter kommenden Monat einen Viehhändler aus dem südlichen Schwarzwald heiraten würde, den sie bei der Hochzeit ihrer Cousine kennengelernt hatte. »Ein tüchtiger Junge«, sagte Moshe Katz und strich behutsam über seinen dünnen Bart, als streichelte er im Geiste das seidige schwarze Haar seiner Rachel. »Eine ist jetzt endlich gut versorgt. Hat man drei Töchter, hat man auch dreifache Sorgen, so brav sie auch sein mögen. Ich muss zwar bei jeder Geld hinblättern, aber ich bin froh, wenn sie gut untergebracht sind.«

Jakob sprach höflich seine Glückwünsche aus, als die Tür aufging und seine Frau Magdalena sich scheu hereinschlich. Ihr Gesicht war immer noch rosig, aber über ihre einstmals so strahlenden Augen hatte sich mittlerweile ein trüber Schleier gelegt. Zudem war sie schrecklich dünn geworden.

Bekümmert glitt Jakobs Blick über den flachen Bauch seiner Ehefrau. Nichts drin, dachte er traurig. Zwei Jahre sind wir nun verheiratet, und immer noch kein Kind in Sicht. Was gäbe ich darum, wenn sie endlich gesegneten Leibes wäre.

»... unser Markgraf ist gut. Ein ehrenhafter Mensch, der viel für sein Land tut«, hörte Jakob Moshe Katz plötzlich sagen und war mit einem Mal verwirrt. Wie kam der alte Katz plötzlich auf den Markgraf?

»Er hat die Folter abgeschafft und vor ein paar Jahren die Leibeigenschaft«, setzte der alte Mann mit gesenkter Stimme fort. »Aber an der Ungleichheit der Menschen wird auch er nichts ändern. Wir Juden sind immer noch keine Bürger, obwohl wir fleißig sind und brav unsere Steuern zahlen – ja, sogar Sonderabgaben. Aber immer noch kann man auf uns spucken. Und die guten Leute hier«, er deutete mit einer weit ausholenden Handbewegung auf die Gäste im Raum, »sind auch nicht viel mehr wert in den Augen der Oberen. Die Adligen verprassen das Geld, und ihre Untertanen müssen katzbuckeln und kriechen vor ihnen. Ein Federstrich, und sie können über ein Schicksal entscheiden.«

Jakob seufzte. Er wusste genau, wovon Moshe Katz sprach. Hatte er sich nicht förmlich in den Dreck geworfen, um endlich die versprochene Schildgerechtigkeit und die Posthalterstelle zu erlangen? Und alles, was sein Schicksal entschied, hing von der Laune des Markgrafen und seiner Hofschranzen ab. Sicher, Fürst Karl Friedrich tat viel für sein Volk, aber das meiste war doch auch nur Willkür und Herablassung.

»Aber bald wird manches anders werden«, flüsterte der Jude und zwinkerte Jakob zu. »Hört auf mich, mein Freund. Bald wird manches anders. In Frankreich«, er senkte seine Stimme noch weiter, »da tun sich große Dinge.«

Jakob verstand nicht ganz, was sein Gast damit meinte. Was gingen ihn die Dinge in Frankreich an? Sie lebten schließlich hier in Baden. Was hier geschah, war wichtig für sie.

Statt einer Antwort klopfte er Moshe Katz deshalb nur vielsagend auf die Schulter und wandte sich ab, um seine übliche Runde durch den Schankraum zu drehen.

»... und da hat der dicke Louis doch tatsächlich die Generalstände einberufen! Zum ersten Mal seit fast zweihundert Jahren beruft der König wieder die Stände ein! Sonst hat der sich einen Dreck um die Bürger geschert. Durften zahlen und sonst nichts anderes«, hörte Jakob einen der Gäste sagen, als er an dessen Tisch vorbeiging. Er blickte sich nach dem Redner um. Es war Peter Schirmer, ein Schnaps- und Weinhändler, von dem er seine Brände bezog – allesamt edle Tropfen aus dem Elsass, wo dieser hauptsächlich seine Geschäfte betrieb.

»Hier ...« Schirmer zog ein zusammengefaltetes Stück Papier aus seiner Jackentasche und legte es auf den Tisch. »Das verteilen sie gerade in Straßburg. Da hab ich’s her.«

Die Männer um ihn herum beugten sich interessiert vor, während er das Blatt langsam auseinanderfaltete. Auch Jakob war neugierig geworden und gesellte sich zu den gesenkten Köpfen.

Auf dem Flugblatt war ein ausgemergelter Mann in Ketten abgebildet, der auf allen vieren kroch. Auf seinem knochigen Rücken wiederum saßen der dicke französische König Ludwig, ein Adeliger und ein Bischof in vollem Ornat. Neben der geschundenen Kreatur in Ketten waren kurz und lapidar die Worte: DER DRITTE STAND geschrieben.

»Das ist’s!«, rief Schirmer und hieb mit der flachen Hand auf den Tisch, sodass die Gläser klirrten. Zustimmendes Gemurmel war zu hören. Nur einer sagte: »Seid leise. Ihr wisst nicht, wer alles zuhört.«

Aber der Schnapshändler dachte nicht daran. »Wollen wir mal sehen, was noch alles passiert in diesem Frankreich. Ich sag’s euch, da liegt etwas in der Luft. Ich spüre es in meinen alten Knochen.«

»Was meint Ihr damit, Schirmer?«

»Ein Gewitter sage ich. Ein großer Sturm wird kommen, der alles drunter und drüber fegt.«

»Was Ihr nicht alles wisst«, murrte ein alter, wettergegerbter Bauer. »Wir sind hier in Baden, bei uns ist’s nicht so schlimm. Der König von Frankreich soll bankrott sein. Aber unser guter Markgraf ...«

»Ein Gewitter, sag ich, ein fürchterliches Gewitter!«, fiel ihm Schirmer ins Wort. »Macht ein Gewitter Halt an der Grenze? Das schert sich einen Dreck um irgendwelche Schranken. Geht’s bei uns etwa gerecht zu?«

Das Stimmengewirr wurde lauter, und Jakob blickte besorgt auf die Nachbartische. Wenn tatsächlich ein Spion der Obrigkeit unter den Anwesenden war? Das fehlte noch, dass die Pfäfflins die Schankwirtschaft der Haugs als ein Nest der Umstürzler brandmarken konnten! Rasch ging er hinüber zu Magdalena.

»Schenk vom Birnenbrand ein. Für jeden ein Glas.« Er deutete mit dem Kopf zu dem Tisch, an dem das Geschrei immer mehr anschwoll.

»Wir müssen die heißen Köpfe da drüben ein wenig abkühlen.«

Er merkte, dass seine Frau etwas zu sagen gedachte – vielleicht wollte sie fragen, ob Schnaps das richtige Mittel dafür sei –, aber sie schwieg dann doch, nahm die Flasche mit dem Brand und brachte sie samt den Gläsern hinüber zu den lärmenden Männern. Sie lächelte tapfer, während sie ihnen einschenkte.

Jakob wusste, wie viel Überwindung es sie jedes Mal kostete, wenn sie Gäste bedienen musste. Die Bauerntochter Magdalena Kramer war keine geborene Gastwirtin, nein, aber sie war eine brave, fleißige Frau. Als sie zurückkehrte, zog er sie sanft an sich und hauchte unauffällig einen Kuss auf ihr Haar. Dabei dachte er reumütig, dass er ihr beileibe kein guter Ehemann war.

Gleich nach der Hochzeit hatte es angefangen. Der Reiz des Neuen war verflogen, er langweilte sich, vor allem weil Magdalena – er wusste es nicht anders auszudrücken – schrecklich »brav« war. Sie lag meist passiv da, als würde sie seine Umarmungen nur erdulden und nicht genießen. Daran war sicher der alte Kramer schuld, der verfluchte Frömmler, der seine Tochter so erzogen hatte, dass sie die Annäherungen eines Mannes nur erlaubte, weil sie ein Kind wollte um jeden Preis. Wer konnte es Jakob deshalb verdenken, dass er sich ein wenig Spaß außerhalb des Ehebettes suchte.

Meist waren es Mägde aus der näheren Umgebung, dralle junge Dinger mit festen Brüsten, die er in den späten Abendstunden in den Stall bestellte. Manchmal gab er ihnen Geld, eine Flasche Wein oder Schnaps. Aber die meisten wollten gar nichts, waren im Gegenteil sogar stolz darauf, dass der gut aussehende und hoffnungsvolle junge Wirt sie begehrte. Wenn er dann zu Magdalena schlich – mit Branntwein benetzt, um den Geruch nach fremden Mädchen zu überdecken – und die Konturen ihres zarten Körpers, der sich unter das Federbett geschmiegt hatte, betrachtete, überkamen ihn Scham und Reue. So viel Unschuld und Treue! Ich höre damit auf, schwor er sich immer wieder, vor allem, wenn er am Morgen den bekümmerten Blick der Mutter sah, die wohl von seinen nächtlichen Unternehmungen zu wissen schien.

Ich höre damit auf, dachte er sich auch jetzt, wusste aber im selben Augenblick, dass er sein Versprechen nicht einhalten konnte. Am Abend würde Franziska nämlich auf ihn warten – Franziska, die ihm gleich aufgefallen war, weil sie ein so ausnehmend schönes Gesicht hatte, große blaue Augen und dichtes weizenblondes Haar. Sie war die Magd des Wiesenmüllers, dessen saftige, grüne Weiden dem Betrieb ihren Namen gegeben hatten.

Franziska war an einem Sonntag vor zwei Wochen mit dem Wiesenmüller in die Gaststube gekommen, am Arm einen großen Henkelkorb tragend. Der Müller hatte verkündet, seine Tochter habe letzte Nacht einen strammen Jungen zur Welt gebracht. Er wolle sie jetzt besuchen und habe auch allerhand gute Dinge für sie und das Kind eingepackt – dabei hatte er auf den Korb der Magd gedeutet –, und nun halte er alle Gäste frei, damit sie mit ihm auf das Wohl des neuen kleinen Erdenbürgers trinken konnten. Es hatte Bravo-Rufe und Applaus gegeben, und Jakob hatte Franziska ein Glas Wein gebracht, dabei mit Absicht ihre Hand berührt und ihr so lange tief in die Augen gesehen, bis sie den Kopf verlegen gesenkt hatte. In den folgenden zwei Wochen war er immer wieder mit seinem Zweispänner an der Wiesenmühle vorbeigefahren und hatte einmal sogar ein paar Flaschen Wein mitgenommen, um zum Enkelkind zu gratulieren. Solche Dinge tat man als guter Gastwirt, man musste sich die Leute ja gewogen machen. Aber natürlich hatte er so auch gehofft, Franziska wiederzusehen. Vor einigen Tagen hatte die Magd schließlich eingewilligt, ihn zu besuchen, und er war sehr zufrieden gewesen, dass seine schmeichelnden und werbenden Worte nicht ohne Wirkung geblieben waren.

Mir widersteht keine, dachte er in diesem Augenblick zufrieden und strich sich über die Augen, um die verlockenden Bilder zu verscheuchen, die plötzlich vor ihm auftauchten. Er würde damit aufhören, ja, irgendwann, aber noch nicht jetzt – jetzt war er noch jung und hatte feuriges Blut, es ging aufwärts mit ihm und dem Haus, warum sollte er das Leben nicht genießen dürfen?

Ein Schluchzen riss Jakob aus seinen Gedanken. Er bemerkte, dass Magdalena leise weinte und sich immer wieder mit dem Handrücken über die Augen fuhr.

»Was hast du?«, fragte er besorgt. Sein schlechtes Gewissen war plötzlich wieder da und schnürte ihm die Kehle zu.

»Ach nichts«, flüsterte sie und wollte sich von ihm lösen, dann aber setzte sie leise hinzu: »Mein Monatsblut ist wieder gekommen. Mit zwei Tagen Verspätung dieses Mal. Und ich hatte so gehofft ...«

Sie vollendete den Satz nicht, aber Jakob wusste, was sie hatte sagen wollen. Jeden Monat dasselbe! Er wollte gar nicht mehr daran denken. Immer dieses Hoffen und Bangen!

»Freiheit!«, schrie auf einmal jemand am Tisch hinter ihm und ließ Jakob hochschrecken. »Freiheit und Gleichheit! Wir sind alle Menschen, von Gott gleich erschaffen. Mit welchem Recht drücken uns die Schmarotzer in den Staub, mit dem Fuß auf unserer Kehle?«

Zustimmende Rufe wurden laut. Jakob seufzte. Der Schnaps hatte die Gemüter der Männer tatsächlich noch hitziger gemacht. Es waren sogar noch weitere Gäste herübergekommen, um den Diskussionen zuzuhören. Das Flugblatt wanderte von Hand zu Hand.

»Der dritte Stand, das sind doch wir!Wir zahlen die Steuern, die die hohen Herren verprassen!«

Nervös blickte Jakob sich um. Verflucht, er betrieb eine Schankwirtschaft und keinen politischen Klub! So viel stand für ihn auf dem Spiel! Er hatte ja Verständnis, sogar Sympathie für die Ansichten der Leute, war er doch selbst ein Opfer der Obrigkeit, aber man musste sehen, wo man blieb. Was faselten die Spinner da drüben von einer Revolution? Dabei waren sie doch zum Teil gestandene Geschäftsleute.

Moshe Katz lehnte in seiner Ecke und betrachtete mit glänzenden Augen die immer noch wild diskutierenden Männer. Du träumst genauso vergeblich von Freiheit und Gleichheit, dachte Jakob voller Ironie. Nein, jeder musste für sich selbst sorgen, musste sehen, wo er blieb. Und was konnte man gegen einen König oder einen Markgrafen ausrichten? Er würde besser weiter katzbuckeln und den Hofschranzen Honig ums Maul schmieren, das war der sicherere Weg – umso mehr, seit das Gerücht umging, dass der junge Pfäfflin nicht fürs Geschäft taugte. Gäste beschwerten sich, hatte man Jakob erzählt, das Essen sei schlecht, die Betten nicht gelüftet und muffig riechend. Und der Pfäfflin selbst sei unbeholfen, scheu und unfreundlich. Er mochte die vielen Leute nicht, es war ihm wohl lieber, allein mit seiner Helene in der Krone zu hocken, die ihrerseits nicht gerade vor Frohsinn sprühte. Schlechte Voraussetzungen, hatte Jakob hämisch gedacht, als er davon erfahren und dem Generalpostmeister geschrieben hatte, um auf die vermeintlichen Missstände in der Krone hinzuweisen.

In diesem Moment fuhr eine vierrädrige Kutsche in schnellem Tempo vor und hielt abrupt vor dem Eingang der Gastwirtschaft. Genauso abrupt beendeten die Gäste ihre Diskussionen und liefen zum Fenster. Nur Moshe Katz blieb ruhig sitzen.

»Auf dem Wagen prangt das kurfürstliche Wappen!«, schrie einer der Gaffer. »Zwei vornehme Herren von der Hofkammer sind ausgestiegen! Was wollen die?«

»Ein Bier trinken, was sonst, Fritz«, meinte Leopold Wohlleben, ein reicher Krämer aus Ettlingen. »Auch die hohen Herren haben Durst.«

Lautes Gelächter antwortete ihm, die revolutionären Ideen schienen sofort vergessen. Jakobs Herz allerdings begann, schneller zu schlagen. Was hatte das zu bedeuten? Er blickte neben sich zu Magdalena, die den Stoff ihres Rocks so fest umkrampfte, dass ihre Knöchel weiß hervortraten.

Sie spürt es auch, dachte Jakob. Himmelherrgott, sie hat Angst, genau wie ich. Diese Herren sind nicht zum Bier trinken hierhergekommen. Sollte es das gewesen sein? Nach all den Jahren des Kämpfens und Hoffens? Bitte, lieber Gott, flehte Jakob still, ich bin ein elender Sünder, aber ...

Die Tür wurde aufgerissen, und die fremden Männer betraten den Raum. Sie trugen dunkelgrüne Röcke mit steifen Revers, Spitzenjabots und seidenen Kniebundhosen. Die beiden blickten sich suchend um. »Wo ist der Wirt?«, rief schließlich einer der beiden.

»Hier«, Jakob bemühte sich, seine Stimme unter Kontrolle zu halten. Er musste sich mehrmals räuspern, bis er überhaupt einen weiteren Ton hervorbrachte. »Ich meine, das bin ich.«

Der Beamte streckte ihm ein Blatt Papier entgegen: »Von der Hofkammer. Eine Anordnung seiner hochfürstlichen Gnaden, des Markgrafen Karl Friedrich von Baden.«

Jakob nahm mit zitternden Fingern das Dokument entgegen, das mit nach rechts geschwungener Handschrift verfasst war, wie die Schreiber der Hofkammer sie zu gebrauchen pflegten. Das Schreiben sah aber eher wie der Entwurf eines Briefes aus als wie ein offizielles Dokument. Ein Wort war durchgestrichen, und auf der linken, leer gebliebenen Seite des Blattes standen Korrekturen und Ergänzungen. Jakob allerdings war das egal, denn die Unterschrift Karl Friedrichs befand sich auf dem Schreiben.

Jakob hatte sich schon einmal, vor drei Jahren, große Hoffnungen gemacht, dass seinen vielen Gesuchen endlich stattgegeben werden würde. Damals hatte die Prinzessin Amalie nach fünf Töchtern endlich einen Sohn, den lang ersehnten Erbprinzen, zur Welt gebracht. Der Markgraf war über den Enkel wiederum so erfreut gewesen, dass er in vielerlei Dingen milde und nachgiebig gestimmt war. Aber die Hoffnung hatte Jakob getrogen. Sollte es jetzt, nach drei langen Jahren, endlich so weit sein? Jakob begann zu lesen. Das Schreiben nahm Bezug auf das Versprechen, das man der Familie Haug einst aus Dank für ihren Verdienst an der Stadt gegeben hatte. Weiter wurde erwähnt, dass man die Bemühungen des jetzigen Schankwirts Jakob Haug wohlwollend zur Kenntnis genommen habe, der das einst baufällige Haus wieder hergerichtet und »zu einem zur Wirtschaft bequemen Haus« umgewandelt hatte. Da wegen der immer wieder auftretenden Hochwasser der Postverkehr bereits seit Langem um die Stadt herum- und direkt an der Haug’schen Wirtschaft vorbeiführte und der langjährige Postkutscher Pfäfflin zudem vor einiger Zeit gestorben sei, habe man beschlossen, den alten Brauch der Rotation wieder in Kraft treten zu lassen. Und so solle das Amt des Posthalters und die damit verbundene Schildgerechtigkeit auf Jakob Haug übergehen.

Jakob musste das Schreiben laut vorgelesen haben, denn plötzlich durchbrach ein gewaltiger Lärm die Stille. Es wurden Bravo-Rufe laut, man ließ ihn hochleben. Neben ihm stand Magdalena, die Hände an die Brust gedrückt, als könne sie es nicht glauben.

»Heißt das, ich kann endlich ein Schild aufhängen? Und dem Haus einen Namen geben? Und die Postkutsche hält ab jetzt bei mir, nicht mehr bei der Krone?« Ich rede so, als ob ich ein dummes Kind wäre, dachte Jakob im selben Moment. Das weiß ich doch alles, habe ich doch lang genug darum gekämpft. Aber es ist so, als ob man ein Geschenk bekommt, mit dem man gar nicht mehr gerechnet hat.

»Ja, das heißt es«, erklärte einer der Beamten herablassend. »Ihr müsst jetzt warmes Essen anbieten – gutes, schmackhaftes Essen. Wir erwarten, dass es keine Beschwerden gibt wie zuletzt bei ...« Er beendete den Satz nicht, aber Jakob wusste ohnehin, von wem er sprach.

»Wir werden unsere Gäste stets zufriedenstellen«, erwiderte er eifrig. Wie gestelzt das klang! Aber er meinte es ernst. »Die oberen Räume werden auch umgebaut. Schöne, bequeme Gastzimmer wird es geben.«

»Gut so. Und der Stall muss größer werden. Ihr braucht Platz für viel mehr Pferde, von den Kutschen ganz zu schweigen.«

Jakob wurde auf einmal schwindlig. Er hielt sich am Schanktisch fest. Warum fühlte er diese unerklärliche Schwäche?

»Wird alles besorgt«, stammelte er.

In die plötzlich einsetzende Stille hinein flüsterte Magdalena mit zitternder Stimme: »Ein Glas Wein, die Herren? Oder einen Schnaps? Wir haben gute Brände aus dem Elsass und aus dem Schwarzwald.«

Die Hofbeamten nahmen gnädig einen Kirsch und wehrten der Wirtin auch nicht, als sie noch einmal nachschenkte.

Kurze Zeit später leerte sich der Schankraum. Die Frühschoppengäste gingen nach Hause, um ein reichhaltiges Mittagessen einzunehmen. Auch Moshe Katz hatte sich schwerfällig erhoben und Jakob zum Abschied lange und fest die Hand gedrückt.

»Meinen herzlichen Glückwunsch! Ich freue mich, dass ich ein wenig zu Eurem Fortkommen beitragen konnte.« Dann fügte er noch etwas hinzu, so leise, dass Jakob es nur mit Mühe verstehen konnte: »Habe immer an Euch geglaubt.«

Dieser so scheu dahingemurmelte Satz trieb Jakob die Tränen in die Augen. Als ihn dann auch noch die Mutter wenig später umarmte, konnte er nicht mehr an sich halten und ließ den Freudentränen freien Lauf. »Morgen gehe ich in die Stadt und gebe das Schild in Auftrag«, sagte er mit bebender Stimme, eifrig bemüht, seine Beherrschung zurückzuerlangen.

»Aber wie soll denn die neue Schildwirtschaft heißen?«, flüsterte Magdalena, als sei es eine Anmaßung, diese Frage zu stellen.

Sie fühlt sich ausgeschlossen, dachte Jakob. Wie soll sie auch wissen, was das für uns bedeutet? Er nahm sie in den Arm und murmelte in ihr Haar, das nach Wiesenblumen roch: »Es muss ein ganz besonderer Name sein, etwas Außergewöhnliches.«

»Vielleicht könnten wir es Zur Post nennen?«, schlug sie zaghaft vor. »Ich meine, wir sind doch jetzt eine Poststation, da wäre der Name angebracht. Oder wir nennen es Zum Kreuz. Das Mühlkreuz draußen, das kennt doch jeder, und ich weiß, wie wichtig es dir ist.«

»Nein, nein! In der Stadt gibt es doch schon ein Kreuz, und im Umland heißen zu viele Gasthäuser Zur Post. Außerdem gefallen mir die Namen nicht. Wir müssen gut überlegen. Es muss etwas Besonderes sein, ein Name, der sich einprägt. Ich gehe morgen in die Stadt, um schon mal die Gebühr für das Aushängeschild zu bezahlen. Fünfzehn Gulden wollen sie dafür! Aber ich zahl’s sehr gerne. Ach ja, Geld ... Ich brauch noch mehr, viel mehr. Die Zimmer zum Übernachten müssen fertig gemacht werden«, setzte er murmelnd hinzu.

Er musterte die beiden Frauen eindringlich. »Das Kochen für die Postkutschengäste wird jetzt eure Aufgabe. Und wir brauchen noch jemanden, der die Briefe zustellt und die Gebühr kassiert ... Am besten, ich stelle zwei Knechte ein – einen für die Post und einen für die Pferde. Ja, ich brauche Geld, noch mehr Geld.«

Zögernd setzte er hinzu: »Von deinem Vater haben wir schon so viel bekommen, den mag ich nicht fragen. Am besten, ich leihe mir irgendwo welches.« Er starrte auf den gefliesten Boden. Überall steckte das Kramer’sche Geld drin. Jetzt aber wollte er auf eigenen Beinen stehen. »Brauch noch viel mehr Geld, frisches, neues Geld«, wiederholte er flüsternd.

Magdalenas Blick ruhte auf ihrem Ehemann. Sie hatte ihn wohl gehört. Ihre Backen hatten sich rot gefärbt, und sie sprach schnell, als drängten die Worte regelrecht aus ihr heraus: »Geld leihen? Aber Jakob, das macht mir Angst. Wir müssen es doch zurückzahlen. Was, wenn die Wirtschaft am Anfang nicht so gut läuft? Wenn die Pfäfflins sich wehren? Vielleicht nimmt man uns die Posthalterstelle ja auch wieder weg.«

Jakob nahm das markgräfliche Schreiben vom Schanktisch und schwang es durch die Luft. »Hier steht’s schwarz auf weiß. Die Pfäfflins können da gar nichts tun. Mach dir keine Sorgen, Magdalena, die Posthalterstelle ist einträglich. Man leiht mir sicher auch Geld. Wir müssen das Haus noch schöner machen, viel schöner, damit die Gäste sich wohlfühlen. Es muss sich herumsprechen, dass man in unserem Wirtshaus gut aufgehoben ist!«

Magdalena biss sich auf die Unterlippe. Sie schien nicht ganz überzeugt. Aber Jakob berauschte sich förmlich an seinen Worten.

»Von Ettlingen nach Rastatt bezahlt man vier Kreuzer, nach Freiburg gar vier Gulden. Sicher, die Thurn und Taxis kriegen einiges davon, aber am Posthalter bleibt auch etwas hängen. Die Stadt profitiert ebenfalls. Sie kriegt sechs Kreuzer für jede Durchfahrt und hat somit ein Interesse daran, dass der Postverkehr gut läuft. Die wird mich sicher unterstützen.« Er sah die hochrädrigen, schwarz-gelben Thurn und Taxis’schen Postkutschen vor sich. Wie sie donnernd über den gepflasterten Hof fuhren, die Knechte herbeisprangen und die schnaubenden Pferde am Halfter packten, der Postillion vom Bock sprang und er, Jakob, die Gäste in Empfang nahm. Er sah seidene Strümpfe, mit Schnallen verzierte Lederschuhe, bestickte Gehröcke, weit ausladende, mit Spitze verzierte Kleider, gepuderte Haare, Allongeperücken – all das würden die vornehmen Herrschaften tragen, die sein Gasthaus besuchen würden. Aber wie sollte sein Haus denn nun heißen? Plötzlich kam ihm eine Eingebung, und der neue Name stand klar vor seinen Augen! Am Abend wollte er ihn verkünden, wenn das Haus wieder voll war und sich die Nachricht seines Aufstiegs herumgesprochen hatte. Nur seiner Mutter und Magdalena würde er ihn jetzt schon verraten. Er wollte ihre Ängste vertreiben, die sie trotz allem immer noch plagten. Nein, es war unnötig, sich zu fürchten in der Stunde seines größten Triumphs. Allerdings gab es auch bei ihm noch eine kleine Sorge, die die Freude ein wenig trübte und die sich nicht so leicht verscheuchen ließ: Die Posthalterstelle war an seine Person geknüpft und somit nicht vererbbar. Es ist wichtig, dass alles zur Zufriedenheit läuft, damit die Stelle bei den Haugs bleibt, dachte Jakob. Und deshalb muss auch der Name stimmen – und der, der mir eingefallen ist, wird’s richten, der ist gut.

Er wandte sich an die beiden Frauen, die ihn gespannt ansahen. »Das Haus wird Zum Markgrafen heißen, das Gasthaus Zum Markgrafen.« Er blickte in ihre erstaunten Gesichter, dann bekräftigte er: »Es ist ein besonderer Name, einer, der sich einprägt. Er ist eine Verpflichtung für unser Haus, das etwas Besonderes und Schönes werden soll. Ja, ein guter Name. Und außerdem«, fügte er fast unhörbar hinzu, »bezeugen wir damit unserem Herrn und Gönner Respekt. Wer weiß, wozu es einmal gut sein könnte.«

Juli 1945

Jakob hielt inne und starrte auf seinen Schreibtisch. Aber er sah nicht die leer geräumte Tischplatte, sondern Jakob Haug, seinen Vorfahren, mit dem alles angefangen hatte. Er stellte sich vor, wie dieser stolz in seinem Schankraum stand. Anders als sein Nachfahre konnte der alte Jakob Haug allerdings noch hoffnungsvoll in die Zukunft blicken, während ihm, dem jüngeren Jakob, nur noch die Vergangenheit blieb. Dabei hatte auch er Träume und Visionen für das Haus gehabt. Aber jetzt musste er einen anderen Kampf ausfechten. Diese Überlegung brachte ihn in die Wirklichkeit zurück. Er blickte auf und in das Gesicht von Kurt Goldstein, der ihn seinerseits mit großem Interesse musterte.

»Dieser Moshe Katz«, sagte er betont beiläufig und zündete sich erneut eine Zigarette an. »Hatte Ihre Familie eigentlich noch länger Kontakt zu ihm und seiner Familie gepflegt?«

»Ja«, antwortete Jakob zögernd. »Viel weiß ich nicht darüber, nur das, was meine Großmutter mir erzählt hat. Der alte Moshe war angeblich sehr stolz darauf, zum Aufstieg des Markgrafen beigetragen zu haben. Doch kurz nach der Verleihung der Schildgerechtigkeit ist er gestorben. Meine Großmutter hat gemeint, dass er an einem gebrochenen Herzen dahingeschieden sei. Seine jüngste Tochter, Rebecca, hatte er nämlich verloren. Sie starb an einer geheimnisvollen Krankheit, mehr weiß man nicht. Seine zwei anderen Töchter haben sich gut verheiratet, eine blieb sogar hier in Ettlingen. Ihr Mann war ein Krämer, und ihr Sohn hat in der Stadt ein kleines Geschäft aufgebaut, das bald immer besser florierte: Julius Weiß – feine Tisch- und Bettwäsche. Man bekam gute Qualität, auch ausgefallene Stoffe. Wir haben unsere Damastwäsche von ihnen bezogen und auch die Bettwäsche. Wie gesagt, unsere Mädchen haben versucht, sie vor den Franzosen zu verstecken, aber leider vergeblich.«

»Was ist aus den anderen Nachkommen des Moshe Katz geworden?«, fragte Goldstein weiter.

»Ich habe gehört, dass die Nachfahren der älteren Tochter nach Amerika emigriert sind, wann genau, weiß ich nicht. Jedenfalls muss man froh sein, dass sie diesen Schritt getan haben. Haben die Zeichen der Zeit richtig gedeutet. Die Urenkelin der mittleren Schwester hatte keine Kinder, sie wollte auch wegen des Ladens nicht weg von hier, fühlte sich sicher. Als die Nazis an die Macht kamen, dachte sie wohl, ihr geschehe nichts. Schließlich waren sie und ihr Mann angesehene Geschäftsleute.«

»Das war wohl ein Irrtum.«

Jakob zuckte mit den Schultern. »Eines Tages war das Ehepaar verschwunden. Die Leute erzählten sich, sie hätten einen Brief erhalten, der sie in ein Durchgangslager nach Frankreich beordert hatte. Ich sehe sie noch genau vor mir: Er war ein feiner, älterer Herr mit weißem Backenbart, immer sehr gut gekleidet. Und sie eine kleine, zierliche Person, die trotz ihres Alters noch eine große Energie ausstrahlte. Zuerst haben sie das Geschäft verloren – das hat sich ein angesehener Bürger dieser Stadt und Parteigenosse unter den Nagel gerissen. Dann waren sie auf einmal weg. Ich weiß nicht, was mit ihnen geschehen ist.« Jakob wollte noch hinzufügen, dass er selbstverständlich nie beim neuen Besitzer des Ladens eingekauft hatte, ließ es aber bleiben. Er wollte nicht zu anbiedernd wirken. Das würde dem jungen Offizier nicht besonders gefallen, so wie er ihn einschätzte. Aber warum interessierte sich Goldstein überhaupt für die Familie Katz? Es musste irgendeine Verbindung geben. Aber welche?

»Nach dem, was Sie mir erzählt haben, scheinen Sie Ihrem Vorfahren recht ähnlich zu sein. Sehen Sie ihm auch ähnlich?«

Jakob zuckte wieder mit den Schultern. »Wenn man der Familienüberlieferung Glauben schenken darf. Draußen im Salon hingen Bilder von allen Haugs, die das Haus seit dem alten Jakob geführt haben. Als Erstes das seine und das von seinem Enkel und Nachfolger Johann, der mein Urgroßvater war. Diese Bilder sind allerdings nach der Familienüberlieferung gemalt, genauer gesagt nach den Angaben meiner Urgroßmutter. Wenn der alte Jakob wirklich so ausgesehen hat, dann ist eine Ähnlichkeit durchaus vorhanden. Und ...« Er lächelte.

»Was, ›und‹?«, fragte Kurt Goldstein nach.

»Ich weiß nicht, wie ich es genau formulieren soll, aber wir beide hatten die größten Katastrophen zu verkraften. Jakob, der Gründer, und ich, der letzte Haug, der dieses Haus führt.«

»Katastrophen?«

»Ja. Den Haugs hat das Haus zwar einige große Triumphe beschert, aber auch sehr schmerzhafte Niederlagen. Ich habe den Markgrafen an die Spitze geführt. Glänzend standen wir da. Aber ich habe auch einen hohen Preis dafür bezahlt, einen viel zu hohen. Wenn ich an die letzten zwölf Jahre denke, ist mir das jetzt klar.«

Kurt Goldstein nickte und drückte seine Zigarette aus. Fast träumerisch blickte er dem restlichen Rauch nach. »Und wieso glauben Sie, der letzte Haug zu sein, der das Haus führt?«

Jakob verzog den Mund. Er wollte amüsiert wirken, aber es gelang ihm nicht. Sein Lächeln hatte etwas sehr Bitteres. »Kurz vor dem Abitur eröffnete mir meine Tochter Elisabeth, mein einziges Kind, dass sie auf keinen Fall das Haus übernehmen werde. Ich hatte sie damals hierhergebeten, in mein Büro. Sie saß in dem Sessel, in dem Sie jetzt sitzen, und ich hatte ihr gerade erzählt, was ich für ihre Zukunft plante. Das war ziemlich vermessen von mir, wie ich jetzt weiß. Ja, ich gebe zu, ich konnte mir gar nichts anderes vorstellen, als dass sie eines Tages den Markgrafen übernehmen würde. Sie ist bildhübsch, charmant, intelligent, sehr schlagfertig – ich ahne, was Sie nun denken, aber das sind nicht nur die Worte eines stolzen, voreingenommenen Vaters. Von Anfang an war der Markgraf ihr Zuhause, und damit meine ich nicht nur, dass sie sich dort wohlfühlte. Nein, es war ihr Reich, das sie wie eine kleine Königin beherrschte. Sie war der Liebling der Gäste, das Entzücken des Personals ...« Jakob konnte nicht mehr weitersprechen. Er merkte selbst, wie brüchig seine Stimme klang. »Und da haben Sie gedacht, dass sie den Betrieb übernehmen wird?«, fragte Goldstein behutsam.

»Was heißt gedacht? Für mich stand fest, dass sie meine Nachfolgerin werden würde. In den besten Häusern sollte sie lernen wie fast alle Haugs vor ihr, aber sie hat mir ins Gesicht gelacht und verkündet, dass sie diesen ›Laden‹ auf keinen Fall übernehmen werde. ›Laden‹ hat sie den Markgrafen genannt!« Er schluckte. Die Szene stand noch so klar vor ihm, als wäre es erst gestern gewesen. »Und dann hat sie mich umarmt und gesagt: ›Versteh mich doch, Papa, ich will nicht so werden wie die Haugs vor mir – und auch nicht wie du. Das Haus hat euch aufgesaugt und wieder ausgespuckt, dabei hat es das Beste zurückbehalten. Die meisten von euch haben ein kaltes Herz bekommen. So will ich nicht werden!‹ Und anschließend hat sie mir eröffnet, dass sie Kunstgeschichte studieren will, am liebsten in München. Aber das ging ja dann nicht mehr, weil der Krieg ...«

Kurt Goldstein nickte. »Ich verstehe. Was macht sie jetzt?«

»Hockt zusammen mit den anderen Frauen in einem kleinen Zimmer über der Bäckerei Senftleben. Das war unser Lieferant, früher einmal. Er hat uns aufgenommen, als wir alles verloren haben.«

»Wer sind die anderen Frauen?«

»Meine Tante Luise und meine Schwägerin Marie. Und Helene Pfäfflin, unsere Hausdame.«

»Eine Pfäfflin?«

Jakob lächelte. »Ja, eine Nachfahrin unseres alten Konkurrenten. Das ist auch so eine verrückte Geschichte. Sie ist bei uns geblieben, hat Marie, Luise und Elisabeth geholfen. Die Gemüsebeete draußen, die haben die Frauen gemeinsam angelegt. Und sie haben versucht, zu retten, was zu retten war. Die Wäsche, das Silberbesteck, das Geschirr, Lebensmittel. Na ja, das meiste ist ja jetzt weg. Aber wenigstens ist ihnen nichts passiert. Marie hat die Zimmermädchen, die nicht mehr rechtzeitig nach Hause gekommen sind, beim Einmarsch der Franzosen versteckt. Aber unsere Anni hat die Nerven verloren und ist denen direkt in die Arme gelaufen.« Seine Stimme brach. So viel Hass, so viel Zerstörung. Er blickte zu Kurt Goldstein, der schweigend in seinem Sessel saß.

»Die Frauen versuchen, sich um das Haus zu kümmern, obwohl es uns jetzt offiziell nicht mehr gehört. Sie pflegen auch noch Kontakt zu den ehemaligen Angestellten. Alle halten zusammen. Manchmal habe ich noch Hoffnung, manchmal ...« Jakob hielt kurz inne und ließ die Worte in seinem Inneren nachhallen. »Aber Elisabeth will immer noch Kunstgeschichte studieren«, sagte er schließlich, um die Stille zu durchbrechen, die im Zimmer hing wie schwüle Luft. »Die Liebe zur Kunst, die steckt in den Haugs drin, das sieht man ja auch am Haus.« Flüchtig musste er wieder an die zerbrochene Fortuna denken. »Als Elisabeth älter wurde, ist sie dauernd ins Museum gerannt. War begeistert dabei, wenn wir Veranstaltungen und Ausstellungen organisiert haben. Diese Begeisterung für das Schöne ist mit Johann in die Familie gekommen, das nehme ich jedenfalls an.«

»Sie meinen Jakobs Enkel?«

»Ja. Johann hat den Markgrafen weit nach oben gebracht. Er hat es zu einem Haus des Lebensgenusses gemacht – aber auch fast in den Abgrund gerissen!«

»Das klingt spannend ... und interessant.«

»Das ist es auch. Und das Interessanteste ist der Umstand, dass Johann, oder vielmehr seine Existenz, Teil der wohl schlimmsten Tragödie war, die Jakob in seinem Leben verschmerzen musste.«