9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

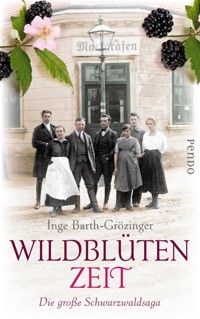

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Ausgegrenzt, vertrieben und verjagt – am Ende ist da nur noch der Koffer. Er enthält alles, was den Levis geblieben ist. Nur diesen Koffer können sie mitnehmen auf ihre Flucht aus dem Land, in dem sie jetzt Fremde geworden sind … Nach einer wahren Geschichte beschreibt Inge Barth-Grözinger das Schicksal einer jüdischen Familie von den ersten Demütigungen über die alltägliche Diskriminierung durch Nachbarn, Lehrer und Freunde bis zur Auswanderung 1938.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.piper.de

ISBN 978-3-492-95028-2

November 2011

© Piper Verlag GmbH, München/Berlin 2006

© Thienemann Verlag GmbH, Stuttgart/Wien 2004

Covergestaltung: semper smile, München

Covermotiv: Keystone-France, Gamma-Keystone/Getty Images (Junge); Elisabeth Schmitt (Dorf und Straße)

Datenkonvertierung: Kösel Media GmbH, Krugzell

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben. In diesem E-Book befinden sich Verlinkungen zu Webseiten Dritter. Wir weisen darauf hin, dass sich der Piper Verlag nicht die Inhalte Dritter zu eigen macht.

Für Jacob und Elena Levi,Nina und Daniel Grözinger,die nächste Generation,in Liebe und Hoffnung.

»Das Beste, was man in der Welt haben kann,ist daheim zu sein.«

Berthold Auerbach(eigentlich Moses Baruch)1812 – 1882Jüdischer Heimatdichter

Prolog

Der alte Herr trägt ein dickes Packpapierbündel eng an sich gepresst. Meine Schüler haben mich auf ihn aufmerksam gemacht. Er wolle dringend mit mir reden, mehr aber noch mit unserem Gast, den wir alle aufgeregt erwarten. Es ist ein kalter Januartag und in der Aula unserer Schule stehen dicht gedrängt die Menschen.

Fast eineinhalb Jahre haben einundzwanzig Schülerinnen und Schüler an der Ausstellung gearbeitet, die heute Abend eröffnet wird.

»Spurensuche« haben wir sie genannt, kein besonders origineller Titel, fürchte ich, aber er drückt genau das aus, was wir unternommen haben. Wir haben die Spuren der letzten jüdischen Gemeinde in Ellwangen gesucht, vor allem aber Spuren der letzten jüdischen Schüler an unserem altehrwürdigen Gymnasium, das seit 345 Jahren besteht.

Auf einen Namen sind wir dabei immer wieder gestoßen – Erich Levi – und so haben wir unserem Projekt den Untertitel »Wer war Erich Levi?« gegeben.

Jetzt hat mich der alte Herr gesehen und schiebt sich durch die dicht gedrängten Menschentrauben. Erst verstehe ich gar nicht, was er will, aber dann schält er behutsam, ja fast zärtlich, aus den dicken Lagen des Packpapiers einen Gegenstand, den er mir stolz zeigt. Es ist ein Teller mit graublauer Glasur. In seiner Mitte sind drei Gegenstände aufgemalt, zwei geflochtene Brote und ein reich verziertes Glas, am unteren äußeren Rand stehen hebräische Buchstaben, halbkreisförmig angeordnet. Der übrige Tellerrand ist mit seltsamen dreieckigen Symbolen verziert. Der Teller hat offensichtlich etwas mit der jüdischen Sabbat-Feier* zu tun, denn es handelt sich bei den Broten wohl um die traditionellen Challoth* und bei dem Glas um einen Kiddusch-Becher*.

Der alte Herr schaut mich erwartungsvoll an. »Solche Teller hatte meine Mutter im Sortiment für ihre jüdische Kundschaft«, erzählt er mir. »Sie besaß einen kleinen Geschirrladen. An die Familie Levi konnte sie sich noch gut erinnern. Die Frau Levi, die Mutter vom Erich, hat solch einen Teller besessen, davon hat mir meine Mutter oft erzählt.«

»Und wie sind Sie an den Teller gekommen?«, will ich wissen und der alte Herr erzählt dann weiter, er habe ihn im Nachlass seiner Mutter gefunden, sorgsam gehütet und aufbewahrt.

»Irgendetwas war besonders an diesem Teller«, meint er nachdenklich. »Und deshalb möchte ich ihn dem Herrn Levi schenken, dem Sohn vom Erich. Er kommt doch nachher? Meine Mutter hätte das bestimmt auch gewollt. Der Teller soll wieder einer jüdischen Familie gehören.«

Dieser Herr Levi, den mein Gesprächspartner erwähnt, ist Professor Dr. Michael Levi, ein Enkelsohn jener Melanie Levi, von der der alte Herr sprach.

Vor wenigen Tagen haben wir ihn nach langer Suche in New York ausfindig gemacht und obwohl er völlig überrascht und auch ein wenig misstrauisch die Anrufe aus der fernen und für ihn fast unbekannten Stadt in Deutschland entgegengenommen hat, erklärte er sich doch spontan bereit, zu uns zu kommen, um die Ausstellung zu eröffnen. Zum ersten Mal in seinem Leben würde er den Ort in Augenschein nehmen, der im wahrsten Sinne des Wortes seine Vaterstadt ist.

Wir haben ihn wohl neugierig gemacht, und auch wir sind neugierig auf ihn, den Professor aus Amerika, und auf die Geschichten, die er uns hoffentlich von seiner Familie und seinem Vater mitbringt. Denn dass Erich Levi schon lange nicht mehr am Leben war, erfuhren wir gleich beim ersten Telefonat.

»Zeigen Sie ihm doch den Teller und erklären Sie ihm, was es damit für eine Bewandtnis hat«, schlage ich an diesem Abend dem alten Herrn vor, der mich erwartungsvoll ansieht. Und so warten wir beide gespannt auf unseren Gast und sind glücklich, ihm zeigen zu können, dass etwas in dieser Stadt geblieben ist von seiner Familie, wenn es auch wenig genug ist, nur ein Teller und ein paar Erinnerungen ...

Januar 1933

Der Junge öffnete vorsichtig das kleine Fenster und beugte sich kniend über das schmale Fensterbrett. Tief sog er die kalte Luft ein, die nach dem Rauch schmeckte, der in dünnen Fäden aus den Kaminen der gegenüberliegenden Häuser stieg. Über die schmutzig grauen Dächer hinweg sah er dunkle Wolkenberge, die ab und an ein kräftiger Windstoß auseinander trieb. Dann wurde die fahle Scheibe der Sonne sichtbar, die allmählich unter den unregelmäßigen Zacken der Dächer verschwand. Eine Weile schaute der Junge dem Spiel der Wolken zu und als die milchig graue Sonne endgültig hinter den Dächern untergetaucht war, setzte er sich seufzend hin, den Rücken gegen die schräge Wand gelehnt, und massierte gedankenverloren die schmerzenden Knie. Er fühlte sich geborgen in der Dunkelheit der niedrigen Dachkammer und der Zorn, der ihn vorher auf den Dachboden getrieben hatte, legte sich und wich einer leisen, vagen Trauer. Der Sabbat war nun zu Ende. Die Gedanken des Jungen schweiften hinunter in das Wohnzimmer, die gute Stube der Familie Levi. Die Mutter hatte sicher gerade die Kerzen an den silbernen Leuchtern* gelöscht und sie behutsam zurückgestellt auf die Kommode, die noch vom Großvater Elias stammte. Fanny räumte das Geschirr ab, das gute Geschirr, wie sie es nannte, mit dem Goldrand, das man ganz vorsichtig spülen und abtrocknen musste, und Vater saß nun wohl im großen braunen Ledersessel, ein Zigarillo in der Hand. Zwar musste der Viehhändler Julius Levi auch am Sabbat seinen Geschäften nachgehen, aber die Samstags-Zeitung zu lesen erlaubte er sich erst am Abend nach dem Ende des Sabbat, genauso wie das Rauchen seiner geliebten Zigarren. Später würde dann das Radio angeschaltet; unter den üblichen liebevollen Frotzeleien würde die Familie über das Radioprogramm diskutieren, denn der Vater hörte lieber lustige Sendungen und die Mutter mochte Opern, Wagner beispielsweise, den die übrige Familie ganz furchtbar fand.

Alles war wie immer, und doch war etwas anders an diesem letzten Sabbat im Januar des Jahres 1933. Und vor diesem »Anderen« war er geflüchtet, auf den staubigen Dachboden, weil er es nicht greifen und fassen konnte, weil es wie ein unsichtbares Tuch über seiner Familie lag, seit vielen Tagen schon, und sie unmerklich verändert hatte. Die Mutter lachte seit einiger Zeit nicht mehr so häufig und das verschmitzte Gesicht des Vaters schien plötzlich eingefallen und zwei tiefe Kerben zogen sich an den Mundwinkeln entlang. Der Junge wusste, dass es etwas mit der Zeitung zu tun hatte, von deren Titelseite seit einigen Tagen schon immer die gleichen Namen dick und fett ins Auge sprangen. Auch heute wieder standen sie da, er hatte zwar den ganzen Tag vorsichtig einen Bogen um die Samstagausgabe gemacht, die unberührt auf der Flurkommode lag, trotzdem zogen ihn die schwarzen Buchstaben magisch an. Hindenburg stand da, Schleicher und immer wieder Hitler. Der Junge konnte mit diesen Namen nicht viel anfangen. Hindenburg, so viel wusste er, war der Präsident, sein Bild hing in der Schule und in den Amtsstuben. Er sah so freundlich aus, ein gemütlicher Opa mit weißem Seehundsbart. Schleicher war der Reichskanzler, das hatte ihm sein Vater erklärt. Diesen Hitler hatte er einige Male im Radio gehört, aber nur kurz, denn der Vater hatte jedes Mal ganz schnell ausgeschaltet und diese kreischende und sich überschlagende Stimme zum Schweigen gebracht.

Von seinem Platz aus konnte der Junge jetzt nur noch einen kleinen Ausschnitt des Abendhimmels sehen. Die Konturen waren ganz in der Dunkelheit aufgegangen. Der Junge lauschte. Aus der Wohnung hörte man das Klappern von Geschirr, Fanny hatte begonnen das Geschirr abzuwaschen. Einzelne Stimmen, die der Wind verzerrt nach oben durch das Dachfenster trug, kamen von Passanten, die wohl zum Dämmerschoppen in den »Roten Ochsen« gingen, der schräg gegenüber dem Wohnhaus der Levis lag. Jetzt erst bemerkte der Junge die beißende Kälte und er erhob sich und tappte vorsichtig in der nun ganz dunkel gewordenen Dachkammer zu der steilen Treppe. Von unten hörte er die Mutter »Erich!« rufen und dann noch einmal eindringlicher: »Erich, wo bist du?«

Er ließ erst einige Augenblicke verstreichen, bis er ziemlich unfreundlich antwortete: »Ich komme schon.« Eigentlich war er gar nicht traurig, sondern zornig, ja, sogar richtig wütend. Wütend auf diese Personen mit den nichts sagenden Namen, die die Ursache dieser merkwürdigen Stimmung waren, vor allem auch auf diesen Hitler, den die Eltern aus irgendeinem unerklärlichen Grund zu fürchten schienen. Und deshalb war er auch wütend auf die Eltern. Was ging die Familie des angesehenen und wohlhabenden Viehhändlers Julius Levi diese Sache in Berlin an? Was hatte einer wie sein Vater zu fürchten, vor dem alle in der Stadt den Hut zogen und von dem die Leute sagten, er sei ein guter Geschäftsmann und auch ein feiner Kerl. Und die Mutter erst! Kaum eine Frau in Ellwangen war so hübsch wie sie und so elegant gekleidet. Viele Frauen waren neidisch, das sah man an ihren Blicken, und die Verbeugungen der Männer fielen noch tiefer aus als gewöhnlich, wenn sie vor der Frau Levi standen. Erich war so stolz auf seine Eltern und er konnte einfach nicht begreifen, was sie so verändert hatte.

Deshalb zog er auch einen Flunsch, als die Mutter in leise tadelndem Ton sagte: »Erich, wo hast du bloß gesteckt? Es war ausgemacht, dass ihr heute Abend der Fanny helfen sollt, du und der Max. Ihr wisst, dass sie nachher freihat und zum Tanzen will.« Sie gab ihm einen liebevollen Stups auf die Nase und strich ihm sanft über die Haare. »Du bist ja ganz kalt. Und schau die Hose an, ganz staubig! Wo hast du bloß gesteckt? Marsch, hol den Max und dann ab in die Küche.«

Im Kinderzimmer lag Max, sein zwei Jahre jüngerer Bruder, bäuchlings auf dem Bett und las in einem Karl-May-Buch. Erich schlich auf Zehenspitzen zu ihm hin und riss dann ruckartig das Buch weg. Er studierte den Titel »Durchs wilde Kurdistan« und wehrte mit der Linken Max ab, der versuchte, ihn in die Seite zu boxen und sein Buch zurückzuergattern. Schließlich gab er Max einen Knuff, dass der auf das Bett zurückfiel. »Los, Kara Ben Nemsi, in die Küche zum Abwasch!«

Max drehte sich zur Wand. »Keine Lust.«

Erich war zum Kleiderschrank gegangen, holte eine Bürste heraus und bearbeitete seine Hose. Fanny hatte einmal zu ihm gesagt, er sei der eitelste Junge, den sie kenne. Mit einem Blick auf Max, der ungerührt liegen blieb, machte er sich seufzend in die Küche auf. »War ich mit zehn eigentlich auch so blöd?«

Fanny, die am Spülstein stand, lachte. »Noch viel blöder. Weißt du, dass du mich damals unbedingt heiraten wolltest?«

Jetzt musste Erich auch lachen, zum ersten Mal an diesem Tag. Er trat feierlich auf Fanny zu und sah ihr in die Augen. »Was heißt wolltest ... Immer noch schlägt mein Herz nur für dich.«

Fannys Hände tauchten aus dem Seifenschaum auf und sie fuhr ihm lachend durch die Haare, bis sie nass und glänzend in alle Richtungen standen. »Erich Levi, ich schwöre, du bist der unmöglichste Junge auf der ganzen Welt. Wie viele Herzen wirst du wohl mit deinen großen braunen Augen brechen? Richtige Dackelaugen hast du. Ja, schau mich nicht so an, du Casanova. Dort drüben liegt das Handtuch.«

Eine Weile arbeiteten sie schweigend, dann deutete Fanny mit dem Kopf zur Wohnzimmertür, durch die man die Stimme des Vaters hörte. Er hatte mit seiner Zeitungslektüre begonnen und las Mutter die interessanten Stellen vor.

»Schlechte Stimmung«, flüsterte Fanny.

Erich nickte. »Ich versteh’s nicht. Alles wegen dem Hitler.«

»Er soll Kanzler werden. Am Dienstag entscheidet sich’s.«

»Ja und?«, fragte Erich wegwerfend.

Wieder flüsterte Fanny: »Er hasst deine Leut’.«

Mit deine Leut’ meinte Fanny die Juden. Ein Jude zu sein bedeutete für Erich nichts Besonderes. Er wusste nicht einmal, wann ihm zum ersten Mal bewusst wurde, dass er jüdisch war und nicht katholisch oder evangelisch wie seine Freunde. Es war so normal und gehörte dazu wie das Aufstehen, das Waschen, das Essen und Trinken. Gut, sie feierten den Samstag, den Sabbat, und nicht den Sonntag, aber er und Max mussten trotzdem in die Schule und der Vater musste nach dem Vieh schauen und mit den Kunden verhandeln. Sie feierten Pessach* statt Ostern, aber die Mutter versteckte trotzdem Eier und Zuckerhasen für ihn und Max, und die Nachbarskinder durften von den frischen Mazzen* kosten. An Chanukka*, dem Lichterfest, das immer um die Weihnachtszeit herum stattfand, brannte auch bei der Familie Levi ein Christbaum. Der einzige Unterschied war eigentlich, dass sie nicht in die mächtige Basilika oder die Stadtkirche zum Gottesdienst gingen, sondern in ihren kleinen bescheidenen Betsaal in der Bergstraße. Und dass wir in unserer Kirche den Hut aufbehalten und ihn nicht abnehmen wie die Christen, dachte der Junge.

Zu Fanny sagte er: »Das ist doch Quatsch! Ich meine, das gab es im Mittelalter, dass wir verfolgt wurden, so hat es uns jedenfalls der Rabbi erzählt, wegen dem Geldverleih und so und weil sich viele anders gekleidet haben und andere Sitten und Bräuche hatten. Aber das ist doch heute nicht mehr so.«

Fanny zuckte mit den Achseln. »Ich find’s ja auch blöd. Aber ich habe gehört, dass der Hitler sagt, die Juden wollten das deutsche Volk vernichten.«

Erich begann zu lachen. »Da siehst du, was das für ein Blödsinn ist. Wir sind doch Deutsche!« Er half Fanny das gute Geschirr hinüberzutragen in das Wohnzimmer.

»Geh schon, Fanny, ich sehe, dich juckt’s in den Füßen, zum Tanzen zu kommen«, sagte die Mutter lächelnd und begann die Gläser und Teller in das Buffet zu räumen. Max, der klugerweise doch noch herübergekommen war, um seinen Anteil an der Hausarbeit zu leisten, half ihr dabei.

Erich setzte sich an den großen Esstisch unter die runde Porzellanlampe, die ein helles und warmes Licht verströmte. Nur noch ein einzelner Teller befand sich auf dem Tisch, der Sabbat-Teller, wie die Kinder ihn nannten. Am Freitagabend holte die Mutter ihn von der Kommode, zusammen mit den Leuchtern, um die Challoth, die Weißbrote, auf ihm auszurichten, die dann unter einem weißen bestickten Tuch verborgen lagen, bis der Vater nach dem Gebet feierlich die Brote brach und jedem sein Stück reichte. Der Sabbat-Teller auf dem Tisch – das war das Zeichen für die Festlichkeit des Sabbat, es erinnerte an gutes Essen, an Länger-aufbleiben-Dürfen trotz der Samstagsschule und die Wärme und Geborgenheit des gemeinsamen Mahles. Erich nahm den Teller vorsichtig in die Hand.

Eigentlich ist er ja nichts Besonderes, dachte der Junge. Mit dieser grauen und blauen Farbe sieht er eher langweilig aus. In der Mitte war der Kiddusch-Becher abgebildet, daneben je ein geflochtenes Brot, die Challa, und auf dem äußeren Rand waren hebräische Buchstaben kreisförmig angeordnet, die Erich nach zwei Jahren Hebräischunterricht recht gut entziffern konnte: »Es wird Abend und es wird Morgen – der sechste Tag.«

Es war eben ein Allerweltsteller mit den typischen Symbolen des Sabbat, aber, so überlegte der Junge, für uns ist er wertvoll, weil es eben unser Sabbat-Teller ist. Mit ihm verbinden wir unsere Erinnerungen und er ist Teil unseres Lebens. Zärtlich strich er über die graublaue Glasur. Neben der hebräischen Inschrift waren kleine Symbole aufgemalt, merkwürdig geformte Dreiecke, von denen niemand sagen konnte, was sie bedeuteten. Plötzlich fiel ihm ein, was er als kleiner Junge in diesen Zeichen gesehen hatte. »Augen«, flüsterte er, »die Augen Gottes, die uns betrachten.«

Braune Uniformen

Erich nahm zwei Treppenstufen auf einmal, denn schon von unten konnte er den Duft riechen. Es gab Pfannkuchen. Dienstag war »Süßer Tag«, weil der Vater auf den Viehmärkten zu tun hatte und oft mit den Kunden aß. Fannys Süßspeisen waren bei den Jungen sehr beliebt, am besten aber schmeckten ihnen ihre Pfannkuchen. Sie stand am Herd mit erhitztem Gesicht und hielt gerade mit beiden Händen die schwere gusseiserne Pfanne, um den Teig mit vorsichtigen Kreisbewegungen zu verteilen. Am Küchentisch saß Max, der sich den Mund so voll gestopft hatte, dass ihm Pfannkuchenstücke vermischt mit Apfelmus auf beiden Seiten der Mundwinkel hervorquollen.

»Du isst wie ein Schwein«, sagte Erich und hielt Fanny seinen Teller hin, auf den sie den fettglänzenden Fladen gleiten ließ.

Nach einer Weile, als Max den Mund wieder leerer hatte, fragte er noch etwas undeutlich: »Du, sind bei euch heute auch manche Lehrer in Uniform gekommen? Der Bartle ist heute in seiner braunen Uniform* zu uns in die Klasse gegangen.« Erich kannte den Bartle vom Sehen. Er war Lehrer an der Volksschule, die Max besuchte. Er gehörte zu den Leuten hier am Ort, die sein Vater die »Hitlerbande« nannte. Es gab nicht viele davon in der Stadt und Erich hatte sie in Grüppchen immer wieder einmal in der Stadt wahrgenommen. Er fand sie irgendwie albern in ihren komischen ausgestellten Hosen und ihren scheußlichen braunen Hemden.

Fanny mischte sich ein. »Dürfen die das überhaupt? Ich meine, ihr Hitler ist ja jetzt Kanzler geworden, wir haben’s vorhin im Radio gehört und in der Zeitung steht’s auch. Aber trotzdem, in der Schule ...?«

Auch Erich hatte davon gehört, heute Morgen hatten sie darüber in der Schule gesprochen und sein Englischlehrer, Senftleben, hatte etwas von einer großen historischen Stunde gefaselt. Aber davon erzählte er nichts, er zuckte lediglich mit den Schultern. »Der Rektor wird es nicht gerne gesehen haben, aber wenn ihr Anführer gestern Kanzler geworden ist ...«

Max beugte sich zu Erich hinüber und plötzlich sah der Junge Furcht in den Augen des Bruders aufflackern. »Du, der Bartle hat mich heute die ganze Zeit drangenommen und als ich mir vom Willi einsagen ließ, hat er mich am Arm gepackt und gesagt: ›Für euch kommen jetzt andere Zeiten, Levi, merk dir das.‹ Wie meint er das bloß?«

Erich schlug ihm auf die Schulter. »Ach was! Das ist ein Angeber und Maulheld. Der glaubt, er kann jetzt eine große Klappe riskieren!« Aber Max sah nicht überzeugt aus und auch Fanny hielt den Kopf gesenkt und nestelte mechanisch an der Ecke ihrer Schürze. Erich fühlte plötzlich eine brennende Wut in sich aufsteigen. Was fiel diesem Kerl ein, seinem kleinen Bruder Angst zu machen, seinem kleinen Bruder Max, der ihn früher geärgert hatte, weil er manchmal auf ihn aufpassen musste und weil er mit Erichs Eisenbahn spielen wollte und dabei ständig die Züge entgleisen ließ. Max, der die abstehenden Ohren und die dunkelbraunen Augen der Levis geerbt hatte, der gerne Karl May las und stolz auf sein neues Fahrrad war, das ihm die Eltern zu seinem letzten Geburtstag geschenkt hatten. Max, der auch den Kaufmannsgeist seiner Familie geerbt hatte, denn eben dieses Fahrrad vermietete er gelegentlich für ein paar Pfennige an seine Freunde, damit sie ein paar Runden auf dem Marktplatz drehen konnten. Sein kleiner, stiller und träumerischer Bruder Max, der manchmal Kara Ben Nemsi war und manchmal Old Shatterhand. Das alles schoss Erich durch den Kopf, während er mechanisch seinen Pfannkuchen zerteilte.

Mit fester Stimme sagte er jedoch: »Glaub mir! Guck dir den Bartle doch mal an, eine Witzfigur ist das, mit seinen kurzen Säbelbeinen und dem Bauch, den er immer so komisch vorstreckt.« Und dabei sprang er auf und stolzierte durch die Küche, die Knie eingedrückt und den Oberkörper übertrieben nach hinten gebeugt. »Genau so läuft er herum, der Herr Bartle, wie ein Maikäfer auf zwei Beinen ...«

Max musste laut loslachen und auch Fanny prustete hinter ihrer Schürze. Erich war der Schauspieler der Familie und er konnte die Leute wirklich gut nachmachen.

Er klopfte Max noch einmal auf die Schulter. »Siehst du, vor so einem brauchst du keine Angst zu haben. Und jetzt gib mir bitte noch einen Pfannkuchen, Fanny.« Aber er aß nur noch mechanisch weiter, denn der Pfannkuchen schmeckte plötzlich wie Pappe. Nach einer Weile fragte er nach seiner Mutter.

»Die sitzt im Wohnzimmer und schreibt einen Brief an deine Tante. Hat keinen rechten Appetit«, meinte Fanny.

Leise drückte Erich die Klinke zur Wohnzimmertür hinunter. Seine Mutter saß am großen Schreibtisch mit den schweren Silberbeschlägen, der an eines der Fenster gerückt war. Die Wolken hatten sich geteilt und ein paar Sonnenstrahlen drangen herein und spielten auf der polierten Fläche des Tisches. Die Mutter schrieb nicht mehr. Sie saß, die Hände im Schoß gefaltet, regungslos da und reagierte erst, als Erich vorsichtig neben sie getreten war und seinen Arm um sie legte.

»Ach, du bist’s. Grüß dich, mein Junge. Verzeih, dass ich nicht gleich herübergekommen bin, aber ich habe ein bisschen Kopfweh und wollte auch noch den Brief an Tante Mina fertig schreiben.« Liebevoll umarmte sie ihn. »Erzähl, wie war’s heute in der Schule?«

Erich schluckte. Er wusste nicht so recht, ob er ihr von Max berichten sollte. Und bei ihm in der Schule waren ja auch zwei Lehrer in der braunen Uniform aufgetaucht, das hatte er vorher Max und Fanny auch nicht erzählen wollen. Außerdem hatte der alte Professor Wagner, sein Deutschlehrer, heute sehr bedrückt gewirkt. Deutsch war sein Lieblingsfach und den alten Wagner mochte er sehr gerne, den feinen weißhaarigen Mann, der so schön vortragen konnte, Gedichte vor allem, und die ganze Klasse lauschte immer gebannt, wenn er zum Beispiel den »Erlkönig« rezitierte. Heute hatte er ihnen ein merkwürdiges Gedicht vorgelesen, von dem sich Erich den ersten Vers gemerkt hatte:

Deutschland auf weichem Pfühle,

mach dir den Kopf nicht schwer, im irdischen Gewühle,

schlafe, was willst du mehr!

So ganz hatte der Junge nicht verstanden, was das Gedicht bedeuten sollte, das von einem Georg Herwegh stammte, wie ihnen der alte Wagner erzählt hatte. Von diesem Dichter hatte er noch nie gehört, aber es hatte ihn und die Klasse sehr beeindruckt, dass dieser Herwegh im Jahr 1843 aus Deutschland auf Grund seiner politischen Einstellung fliehen musste. Auf jeden Fall hatte Erich beschlossen, sich diese erste Strophe zu merken, vor allem auch weil er nicht wusste, was »Pfühle« waren. Später wollte er einmal fragen, was das Wort zu bedeuten hatte, später, nicht jetzt. Nein, er wollte der Mutter jetzt lieber nichts von alldem erzählen, sonst würden womöglich die Kopfschmerzen schlimmer.

Deshalb drückte er seine Stirn in ihr dunkelbraunes Haar, das immer so gut nach Kölnisch Wasser roch, und flüsterte: »Ach, ganz gut. Wir haben auch nicht viel auf. Nur die e-Deklination müssen wir üben.«

Die Mutter drückte ihn an sich. »Fein. Und jetzt gehen wir hinüber zum Max und zur Fanny.«

Lange Schatten

Am Nachmittag kam der Vater zurück. Er sah müde aus, als er sich langsam aus dem dicken Überzieher aus dunkelbraunem Wollstoff schälte und den Filzhut an die Garderobe hängte. Nach den Markttagen war er meist müde, er musste ja dauernd reden und verhandeln und überlegen, schließlich hing viel von einem guten Kauf oder Verkauf ab. Die Geschäfte liefen seit einiger Zeit nicht besonders gut, das hatten die Kinder bei einigen Gesprächen der Eltern belauscht. Den Leuten ging es schlecht, viele hatten keine Arbeit und deshalb musste gespart werden. »Die Leute essen nicht mehr so viel Fleisch«, sagte der Vater immer. »Heutzutage sind andere Dinge wichtiger. Fleisch kommt zuletzt, das war schon immer so.«

Die Familie begrüßte ihn in der Küche, wo er sich die Hände über dem Herdfeuer rieb. Ohne auf Fragen zu warten, erzählte er, dass er zwei Kälber gekauft habe von einem Bauern aus Untergröningen, zwei schöne Tiere. »Prächtige Milchkühe werden das einmal, aber das Beste ist, ich habe die Blesse verkauft.«

Endlich eine gute Nachricht an diesem Tag, dachte Erich. Obwohl es ihm jedes Mal einen Stich gab, wenn eines der Tiere verkauft wurde. Die Blesse war eine wunderschöne Milchkuh, die Erich oft zwischen den Hörner gekrault hatte und die sein Liebling war, weil sie einen so besonders seelenvollen Blick hatte. »Sie guckt wie du«, hatte er oft zu Max gesagt, der ihn dann schimpfend mit Heu beworfen hatte.

»Aber«, hier wurde der Blick des Vaters düster, »einen besonders guten Preis habe ich nicht bekommen. Eigentlich war der Preis sogar schlecht, gerade einmal dreihundert Reichsmark, erst wollte ich sie dafür gar nicht verkaufen ...« Der Vater sprach nicht zu Ende und der Satz hing bedrohlich im Raum, denn jeder wusste, warum der Vater verkaufen musste.

»Wer hat sie denn gekauft?«, fragte die Mutter ruhig und unterbrach damit das bedrückte Schweigen.

»Der Schlosser aus Gaildorf«, antwortete der Vater, »das ist ein feiner Kerl. Bei dem wird es die Blesse gut haben.« Dabei strich er Max tröstend über den Kopf, der traurig auf seinem Stuhl saß. »Die Kälber werden morgen gebracht, dann gehen wir sie uns gleich anschauen, einverstanden, Max?«

Leise verschwand Erich nach oben, um sich den Geheimnissen der e-Deklination hinzugeben. Nach einer Weile hörte er zwei Pfiffe kurz hintereinander. Unten auf der Straße standen Helmut und Kurt, seine besten Freunde. Beide trugen kurze schwarze Mäntel und halbhohe Schnürstiefel. Kurt hatte sich das Stirnband kess um den Hals geschlungen, denn es war nicht besonders kalt an diesem letzten Januartag.

»Bist du fertig?«, rief Helmut von unten und Erich brüllte zurück: »Eigentlich nicht, aber ich komm gleich.«

Hastig schloss er das Fenster, rannte zur Garderobe, zog sich seine Tweedjacke an und schlüpfte in die Stiefel. Im Vorüberrennen rief er Fanny durch die offene Küchentür zu, dass er mit Kurt und Helmut an die Jagst gehe, und schon die Treppe hinabpolternd hörte er noch ihr lautes »... pünktlich zurück sein«, dann war er schon durch die vordere Haustür geschlüpft. Er rannte auf die Schmiedstraße, wo Kurt und Helmut, an das Schaufenster des im Erdgeschoss gelegenen Geschäftes gelehnt, warteten.

Die Familie Levi bewohnte eine Etage in einem großen, zweigiebeligen Wohn- und Geschäftshaus, in dem sich ein Hausrat- und Geschirrwarenladen befand. Das Ganze gehörte den Fräulein Pfisterer, zwei etwas altjüngferlich wirkenden Damen, die mit fast pietistischer Strenge ihre Geschäfte führten und von allen sehr respektiert wurden.

»Na, großer Meister«, begrüßte ihn Kurt grinsend, »alles klar?«

»Alles bis auf die e-Deklination! Und bei euch?«

»Ich habe gar nicht erst angefangen.« Kurt knuffte Erich lachend in die Seite. »Was du heute kannst besorgen, verschieb getrost auf morgen.«

Die drei Jungen lachten. Einträchtig trabten sie zum Bahnübergang und warteten, bis die große schwarze Lokomotive mit den vielen Waggons vorbeigedonnert war.

»Die geht durch bis Prag«, bemerkte Kurt fachmännisch, als sich die Schranke quietschend hob. »Das möchte ich später mal machen, viel reisen, die Welt sehen und so, Amerika zum Beispiel, das wäre toll!«

»Dafür brauchst du aber Geld, und zwar ziemlich viel«, meinte Erich nachdenklich.

»Eben«, lachte Kurt, »ich werde mal Millionär. Und dafür braucht man kein Latein.«

Sie rannten bis zur Jagstbrücke, wo sie nach rechts abbogen. In einem großen gelbbraunen Haus lagen im Erdgeschoss die Stallungen der Levis. Die großen braunen Stalltüren standen weit offen, an einer lehnte Peter, der Stallknecht, mit einer Zigarettenkippe in der linken Hand und starrte missmutig in die grünlichen, gurgelnden Fluten der Jagst.

»Der Vater hat die Blesse verkauft!«, rief ihm Erich von weitem zu und Peter knurrte etwas, das wie »weiß schon« klang.

»Und einen ganz schlechten Preis hat er gekriegt, für unsere Blesse. Das habe ich dem Chef auch gesagt.«

Erich zuckte die Achseln. »Die Zeiten sind schlecht, meint der Vater.«

Peter begann mit der Gabel das Heu zu verteilen und aus der Dunkelheit des Stalles drangen die vertrauten Geräusche und der vertraute Geruch nach Mist und Heu. Eine Weile halfen die Jungen Peter, das Vieh zu füttern, dann wurde es ihnen zu langweilig und sie liefen jagstaufwärts, Steinchen über die Wasseroberfläche werfend. Sie stritten sich über Fußball, Kurt war Anhänger des 1. FC Kaiserslautern, Gott allein wusste, warum. Erich und Helmut sahen natürlich den VfB Stuttgart in der nächsten Saison als Meister. Dann kamen sie unweigerlich auf die Schule zu sprechen. Der Scheuerle hatte heute eine so unglaublich blöde Antwort in Biologie gegeben und der Senftleben war richtig fies gewesen mit seinem Vokabeltest. Plötzlich brach es aus Erich heraus: »Wie der aussah, mit seiner bescheuerten Uniform. Das müsste der Dr. Kaiser eigentlich verbieten ...!« Helmut kickte einen Stein mit dem Fuß gegen die Böschung.

»Ach, der Senftleben, der hat doch sowieso einen Knall. Wie der heute durch die Klasse marschiert ist ...« Helmut marschierte einige Schritte stramm vorwärts und imitierte dann mit zackig ausgestrecktem Arm den Hitlergruß. »Aber die haben jetzt Oberwasser, sagt mein Vater.«

»Meiner sagt, unter dem Hitler wird’s uns jetzt besser gehen«, merkte Kurt etwas zögernd an. Kurts Vater war ein kleiner Beamter am Landgericht, ein humorloser, hoch aufgeschossener Mann mit randloser Brille, über die er einen stets missbilligend musterte. Es war Erich völlig schleierhaft, wie ein so trister, freudloser Mensch zu einem so quirligen Sohn gekommen war.

Helmut antwortete gedehnt: »Und mein Vater sagt noch, wenn der Hitler an die Macht kommt, gibt’s Krieg.« Die drei Jungen starrten sich an.

Erich fröstelte plötzlich. »Kommt, lasst uns nach Hause gehen.«

Schweigend verließen sie die Uferböschung und marschierten in Richtung Stadt. Die Schatten der Häuser waren schon sehr lang geworden und Erich schienen sie plötzlich besonders schwarz und kalt zu sein.

Der Abendbrottisch war in der Küche gedeckt, wie immer am Werktag. Fanny schenkte den Tee ein und Erich griff dankbar nach dem dampfenden Teller Suppe, den die Mutter ihm reichte. Der Vater erzählte, wen er auf dem Markt alles getroffen hatte, und sagte dann plötzlich: »Der Schlosser meint auch, es wird nicht lange gehen.«

»Was?«, fragte die Mutter mit einer leise warnenden Kopfbewegung in Richtung Max, wie Erich aus den Augenwinkeln registrierte.

»Die Regierung, die wir gestern bekommen haben«, antwortete der Vater knapp. »Ein paar Wochen höchstens, dann haben sie ausgeschrien.«

»Und wenn nicht?«, hörte sich Erich plötzlich sagen.

Die Mutter schaute ihn kurz an. »Der Ewige ist unser Gott«, sagte sie leise.

Schweigend aß die Familie weiter. Erich kannte die Worte. Sie stammten aus dem »Schm’a Israel«, dem Gebet der Juden, das er im Bar-Mitzwah*-Unterricht hatte auswendig lernen müssen und das, wie in jüdischen Häusern üblich, auf einer kleinen Papierrolle geschrieben, an ihrem Hauseingang angebracht war. Er wusste auch, was die Mutter ihm damit sagen wollte, im Unterricht hatten sie lange darüber gesprochen. »Vertraue auf Gott«, sollte es heißen. Die Augen des Jungen wanderten hinüber ins Halbdunkel des Wohnzimmers, das man durch die geöffnete Tür schemenhaft erkennen konnte. Dort blinkten die Scheiben des Großvater-Elias-Schrankes und dahinter standen die Leuchter und der Sabbat-Teller. Gut, dachte der Junge, wenn man daran glauben kann. Ich kann’s nicht. Und plötzlich schien ihm alles so zerbrechlich wie der Teller dort drüben mit den Augen Gottes.

Volksgemeinschaft

Ein Gewoge von schwarzen, braunen, grauen Jacken und Mänteln und Mützen mit verschiedenfarbigen Bändern erfüllte den Platz vor der mächtigen Silhouette der sandsteinfarbenen Stiftskirche. Immer noch spuckte das weit geschwungene Portal des danebenliegenden Gymnasiums größere und kleinere Gestalten aus, die teils gemessen wie die Primaner, teils übermütig zwei Stufen überspringend wie die quirligen Sextaner auf den Vorplatz des altehrwürdigen Gebäudes strömten. Erich stand mit seinen Klassenkameraden inmitten des Gewimmels und wartete auf den Klassenlehrer, Professor Wagner, mit dem sie zur nahe gelegenen Turnhalle marschieren sollten. Eine Feierstunde sollte es geben, hatte man den Schülern erzählt, und wahrscheinlich würden wie immer lange Reden gehalten, der Chor würde singen und irgendjemand mehr oder minder erfolgreich auf dem Klavier spielen. Aber egal, der Unterricht würde ausfallen und vor allem in den mittleren und hinteren Stuhlreihen ließ es sich wunderbar dösen. Trotzdem war Erich zwiespältig zumute, er wollte sich gerne freuen wie seine Kameraden, die sich übermütig gegenseitig schubsten und versuchten sich ein Bein zu stellen und sich halb totlachten, als der dicke Müller tatsächlich auf den gut gepolsterten Hosenboden fiel. Vor zwei Wochen hatte eine Wahl stattgefunden, und Erich hatte mitbekommen, wie Julius Levi am Samstagmorgen mit grimmig entschlossener Miene, den Hut verwegen nach hinten aufgesetzt, mit der Mutter ins Rathaus gegangen war, um zu wählen.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!