3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: tredition

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

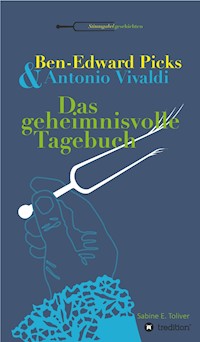

Der erste Band aus der Reihe -Stimmgabelgeschichten- mit dem Titel: Ben-Edward Picks & Antonio Vivaldi/ "Das geheimnisvolle Tagebuch" von Sabine E. Toliver, nimmt Leser von 10 bis 100 Jahren mit auf eine humor- und phantasievolle Zeitreise in das spannende Leben des Komponisten Antonio Vivaldi. Inhalt: Ben-Edward Picks ist sauer. Immer diese Umzieherei von einer Stadt in die nächste. Und jetzt sogar nach Graz. Ausgerechnet Österreich, denkt Ben, wie langweilig! Doch als er auf dem Dachboden seines neuen Zuhauses eine sprechende Stimmgabel entdeckt, wird er prompt ins Venedig des Jahres 1711 katapultiert, wo er den Komponisten Antonio Vivaldi trifft. Megaspannend, so eine Zeitreise. Aber werden Ben und die Stimmgabel jemals wieder in unsere heutige Zeit zurückkehren? Mit der Plaudertasche Vivaldi im Gepäck, der durch sein loses Mundwerk die Schweigegesetze der Zeitreise ständig gefährdet, ein gewagtes Unterfangen … "Wir müssen Jugendliche wieder mehr an klassische Musik heranführen", sagt Sabine E. Toliver, "denn sie ist nicht alt, Respekt einflößend oder verstaubt. Wenn Klassik mit jungen Ohren gehört wird, dann wird sie selbst wieder jung."

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 240

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Ben-Edward Picks

&Antonio Vivaldi

Das geheimnisvolle Tagebuch

www.tredition.de

© 2015 Sabine E. Toliver,

www.stimmgabelgeschichten.de

Cover-Design: Wibke Marquardt, www.ein.raum.design.de

Illustration: Jessica Maria Toliver, www.toliver.de

Lektorat: Sabine Franz, www.stoff-konzept-lektorat.de

Korrektorat: Andrea Knefelkamp-West

Kontakt: www.tutto-concerto.de,

vertreten durch Andrea Knefelkamp-West

Verlag: tredition GmbH, Hamburg

ISBN

Paperback 978-3-7323-7547-9

Hardcover 978-3-7323-7548-6

e-Book. 978-3-7323-7549-3

Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.

Für JeDaKaMa

Prolog

oder warum Ben-Edward Picks vor vier Wochen angefangen hatte zu schweigen

Schweigen! Protestschweigen! Das hatte sich Ben-Edward Picks seit nun fast vier Wochen freiwillig auferlegt. Denn vor genau fast vier Wochen hatte sein Vater, ein bekannter Musikwissenschaftler, der gesamten Familie beim Abendbrot eröffnet: „Es ist sehr wahrscheinlich, dass wir im Sommer nach Österreich ziehen werden. Mir wurde eine Stelle an der Grazer Universität angeboten. Dies wäre unser erster Auslandsaufenthalt. Na, was sagt ihr, das ist doch mal was Neues!“ Und während eine wahnsinnig hohe Frauenstimme aus den Lautsprechern der Musikanlage „Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen“ aus der „Zauberflöte“ von Mozart sang und seine verblüffte Familie allmählich begann, die gefallenen Unterkiefer wieder zu schließen, fügte er noch hinzu: „Für eine angemessene Unterkunft ist bereits gesorgt. Dürfte ich um den Käse bitten?“

Ben-Edwards Familie bestand aus drei Frauen und zwei Männern. Genauer gesagt aus seiner Mutter Henriette, seiner vierzehnjährigen Schwester Amelie - einer Zimtzicke erster Güte - und Großmutter Anna, der Mutter seiner Mum. Vater Albert war gebürtiger Engländer und wurde deswegen von den Kindern meist Dad genannt.

Seines Berufes wegen musste die gesamte Familie ständig umziehen. So ziemlich alle drei Jahre wechselte er an eine neue Universität in einer neuen Stadt mit neuen Häusern, neuen Schulen und neuen Menschen. Das konnte zwar ganz schön nerven, war aber auch interessant. Immer wieder etwas Neues eben. Momentan lebte die Familie in München. Eine tolle Stadt, nur die Leute dort sprachen so, als kauten sie ständig auf einer ganzen Packung Wattebällchen herum. Bier tranken sie schon am frühen Morgen, und Weißwürste aßen sie wie Schokoriegel. Ben, der im Mai seinen zwölften Geburtstag gefeiert hatte, war in Hamburg zur Welt gekommen. Die Stadt war so ungefähr das genaue Gegenteil von München. Man könnte sagen: Feuer und Eis – oder Laugenstangen und Rollmöpse. Mutter Henriette stöhnte ständig wegen des Regens, der sich meist pünktlich um elf Uhr über der Stadt ergoss, und Großmutter Anna jammerte stets über die steife Nordseebrise, wie sie es nannte. Ben bekam davon noch nicht allzu viel mit, schließlich war er damals erst drei Jahre alt. Und in welcher Stadt er sein Fläschchen trank, war ihm zu dem Zeitpunkt … nun ja, völlig wurscht. Schlimmer fand er da schon den Umzug „ins Ländle“, wie das Schwabenland genannt wird. Die Menschen dort waren ganz besonders; man könnte sagen: besonders anders. Als er kurz vor der Einschulung einmal mit seiner Großmutter in einer Fleischerei einkaufen war, fragte die Verkäuferin: „Und, möcht der Bub a Wörschtle?“ – „Ja, gerne“, antwortete Oma damals freudig und beobachtete gleich darauf entsetzt, wie die Verkäuferin von ihrer schon abgewogenen Fleischwurst, die es zum Mittagessen geben sollte, eine fingerdicke Scheibe abschnitt, um sie Ben quasi in den Mund zu schieben. Das fand Oma damals so daneben, dass sie bei dem folgenden Mittagessen (mit zu wenig Fleischanteil) aufgebracht verkündete: „Albert, mein lieber Schwiegersohn, wir sollten sobald wie möglich wieder umziehen!“ Und somit landete die Familie Picks dann etwa ein halbes Jahr später in München. Da gab es in den Fleischereien so viel Wurst, dass in jeder Theke große Mortadella-Stapel extra auf Kinder warteten.

„Tod und Verzweiflung“, sang die Stimme unbeirrt weiter in den Raum.

Nie zuvor hatte sich Ben, dessen Lieblingsmusik neben Hip-Hop und Reggae eigentlich die von Antonio Vivaldi war, dem Komponisten Wolfang Amadé Mozart verbundener gefühlt. Denn diesmal hatte er absolut überhaupt keine Lust auf Umzug.

Der verzweifelte Grund dafür hieß: Odette. Odette war Französin, und deswegen wurde ihr Name auch nicht Odette ausgesprochen, also mit „e“ am Ende, sondern nur „Odett“. Sie war letztes Jahr in seine Klasse gekommen. Ihr Vater, ein berühmter Sternekoch aus Paris, kreierte am Waidlinger Hof in der Maximilianstraße die tollsten Gerichte, und schon alleine deswegen fanden alle Schüler und Lehrer die Französin très chic. Und das stimmte: Odette war elegant und schön. Richtig schön. Dunkles, langes Haar fiel ihr auf die Schultern, und ihre riesigen Augen schienen so blau wie alle Ozeane der Welt ineinandergegossen. Ihre gesamte Erscheinung erinnerte Ben an einen Edelstein, wogegen die anderen Mädels ihm vorkamen wie olle graue Kiesel.

Gerade gestern Abend erst hatte Ben einen neuen Liebesbrief an Odette geschrieben; den fünften, um genau zu sein:

Liebe Odette,

ich sitze hier in meinem Bett,

betrachte die Sterne

und weiß:

Ich hab dich so gerne!

Ach, so ein Scheiß!

Ich hab dich nicht gerne:

Ich hab dich lieb!

Vergib!

Natürlich wusste er, dass es eher ungewöhnlich war, das Wort „Scheiß“ in einen Liebesbrief zu schreiben, aber er hatte ja um Vergebung gebeten. Und im Übrigen machte das gar nichts. Denn Ben steckte die Liebesschwüre zwar alle in einen Umschlag, aber nie in den Briefkasten. Nein. Er legte sie in ein kleines Muschelkästchen, welches, mit rotem Seidenfutter ausgelegt, in der hintersten Ecke seiner Schreibtischschublade versteckt war. Jedes Mal nahm er sich dabei vor: Den nächsten Brief, den schicke ich ab! Doch bislang hatte er sich das aus Scham nie getraut.

Man fragte sich nur, warum, denn eigentlich sah er mit seinen braunen Locken und den funkelnden grünen Augen für sein Alter ganz gut aus. Seit ein paar Jahren spielte er mit großer Begeisterung Basketball, das formte Mittelgebirgsmuskeln. Natürlich strebte er Hochgebirge an, aber dazu war er mit zwölf Jahren noch zu jung. Dennoch musste er sich in seinem Alter schon mit Konkurrenz vom Allerfeinsten herumschlagen. Wenn er nur an den Grießmeyer Dennis aus seiner Klasse dachte … der war mindestens schon eins dreiundachtzig groß, sonnenbankgetoastet und lief ausschließlich in Edelklamotten rum. Ben konnte nur hoffen, dass Odette mehr auf Edelcharakter stand. Aber einen Trumpf hatte er in seinem Gesicht: Ein zarter dunkler Flaum, genannt Oberlippenbart, machte sich ganz allmählich bemerkbar und wurde von drei vorwitzigen Sommersprossen auf seiner Nase neugierig von oben herab beim Wachstum beäugt.

Unsanft wurde er aus seinen Gedanken gerissen. „Ach, Schwiegersohn! Muss das sein, dass du uns schon wieder an einen anderen Ort verpflanzt?“, meldete sich Großmutter Anna, die gute Seele der Familie, zu Wort, während sie wild ihre Lieblingsperlenkette um beide Zeigefinger drehte. „Ich komme mir vor wie ein Stiefmütterchen im Blumenkasten und nicht wie dein Schwiegermütterchen!“ Innerlich kochte sie vor Wut. Jetzt hatte sie hier in München endlich einen tollen Friseur gefunden! Wer hier am Tisch konnte ihr schon garantieren, dass es in Österreich überhaupt ordentliche Friseure gab?

„Lass doch, Mutter!“, erwiderte Henriette Picks, die sich aufgeregt eine blonde Korkenzieherlockensträhne aus ihrem Gesicht blies. „Albert tut doch nur sein Bestes für unsere Familie, nicht wahr, Liebling?“ Dabei lächelte sie süß-sauer und dachte, dass es gar nicht so übel sei, aus München und seinem Kopfschmerz bereitenden Fönwetter fortzuziehen. Henriette hatte es eben irgendwie immer mit dem Wetter.

„Ganz recht, Darling, ganz recht“, gab ihr Gatte zur Antwort, während er sich genüsslich den Käse auf das Brot schichtete.

Vater Albert Picks war ziemlich in Ordnung. Ein bisschen schusselig zwar – dafür war er ja auch ein Professor –, doch ansonsten brillant im Kopf. Nicht nur, was Musik anging, sondern so ziemlich auf allen Gebieten. Das war schon in der Schule so gewesen. Eine Ausnahme bildete dabei allerdings Textiles Gestalten. In diesem Fach galt er als absolut unbrauchbar. Möglicherweise erklärte das, warum seine Hosenbeine stets zu kurz waren. Immer schauten die Socken hervor. Seine Frau ermahnte ihn ständig: „Zupf die Hosenbeine, Liebling!“ Aber das nutzte nichts. Und ermahnte sie ihn zu oft, dann wurde er fuchsig. Überhaupt wurde er fuchsig, wenn man ihn reizte. Doch ansonsten war er, wie bereits erwähnt, ziemlich in Ordnung.

„Ich finde Österreich echt angesagt“, warf Amelie, Bens Lieblings-Zimtzicke, ein, während die Sopranistin etwas von Rachegöttern und Vatermord durch die Lautsprecher kreischte. „Allerdings soll es dort einen Frauenüberschuss geben, was die Sache nicht gerade einfach für uns drei macht.“ Sagte es, umkreiste mit einem roten Lippenbalsam, der nach Erdbeeren roch, ihre Wangen und den Mund, und rief in die Runde:

„Meinen Segen hast du, Dadilein. Ich schau noch kurz bei Marie vorbei. Tschüss!“ Einfach so und ohne Entschuldigung stand sie vom Tisch auf, winkte in die Runde und flüsterte zu Ben gebeugt: „Mach‘s gut, Stinksocke. Geh nicht so spät ins Bett. Kleine Kinder in deinem Alter brauchen ihren Schlaf!“

Alle am Tisch runzelten missbilligend die Stirn, und Ben versuchte noch, seiner Schwester ein Bein zu stellen, aber vergebens. Manchmal hasste er den Umstand, nicht der Erstgeborene zu sein!

Er schüttelte nur den Kopf, als ihm seine geliebte Oma noch eine Senfgurke anbot, die er sonst in Unmengen verschlingen konnte. Nein! Er, Ben-Edward Picks, würde im Falle einer Verschleppung nach Graz aus Protest weder jetzt eine Senfgurke essen, noch jemals wieder mit seiner Familie sprechen oder laut niesen. Punkt.

„Steht es fest, dass wir umziehen?“, fragte er deswegen laut und kräftig in die Abendbrotrunde. Dafür war er extra vom Stuhl aufgestanden.

„Ja!“, antwortete sein Vater knapp.

Nie wieder sprechen. Ausrufezeichen! Schluss! Hört des Sohnes Schwur!

1. Kapitel

oder der verhasste Neustart in einem Land, wo die Tomaten „Paradeiser“ heißen

„Nun stell dich bitte nicht so an, Ben-Edward!“ Oma klang genervt, und das wollte bei ihrem Liebling Ben etwas heißen. „Zwei Wochen sind wir jetzt schon in Graz. Es ist ein schönes Haus, in dem wir wohnen, und der Markt hier ist absolut wunderbar. Komm, riech mal!“

Sie hielt ihrem schweigenden Enkel einen dunkelroten Klops mit grünen Haaren unter die Nase. Für ihn war das eine Tomate. Aber hier in diesem Land nannte man so etwas „Paradeiser“. „Einen paradiesischen Duft haben die Früchte hier, ganz anders als in Deutschland. Das muss an der steirischen Sonne liegen. Schließlich befinden wir uns in der Nähe der Adria.“ Sie kaufte gleich fünfzig Deka von diesen paradiesischen Paradeisern. Denn fünfzig Deka sind in diesem Land ein normales Pfund oder ein noch normaleres halbes Kilo.

„Geh, schaun‘S doch den schöanan Karfiol“, rief die Marktfrau seiner Großmutter zu. Die nickte ganz begeistert und schwups, wanderte der Blumenkohl auch noch in den Einkaufskorb.

Auf dem Grazer Wochenmarkt ging man nicht mit popligen Plastiktüten einkaufen, sondern schick mit Weidenkorb.

Seine Oma war schon sehr angepasst, aber Ben war froh, dass sie überhaupt mit nach Graz gekommen war. Ohne sie wäre es hier noch schrecklicher.

„Möchtest du eine Käsekrainer mit Kren, bevor wir wieder nach Hause gehn?“, reimte Oma und schaute ihn dabei aufmunternd an.

Nee, ich will überhaupt nie wieder was essen in dieser doofen Stadt, rief Ben innerlich und nickte gleichzeitig mit dem Kopf.

Diese Würste waren gar nicht so übel und definitiv besser als die bayrischen oder schwäbischen. Sie hatten eingearbeiteten Schmelzkäse und spritzten herrlich, wenn man hineinbiss. Als seine Oma ihm die Wurst in einem Brötchen reichte, hätte er beinahe Danke gesagt und konnte sich gerade noch mit einem kräftigen Spritzer-Biss davor retten.

Ja, erstaunlich! Seit siebenundzwanzig Tagen und zweiundzwanzig Stunden war es ihm gelungen, nicht ein einziges Wort zu sprechen. Eine Leistung, die den Käsekrainer-Wurstgenuss rechtfertigte. Schließlich konnte er nicht auch noch in Hungerstreik treten, denn natürlich hatte seine Familie sich riesige Sorgen um ihn und sein Schweigen gemacht. Immerhin würde die Schule in zehn Tagen beginnen. Und das in einem neuen Land und einer unbekannten Klassengemeinschaft … Ein schweigender Start könnte da ganz schön fies werden. Allerdings wusste Ben nicht, wie er aus dieser vertrackten Kiste wieder rauskam, ohne sein Gesicht zu verlieren. Seine Mum sagte zwar immer: „Man muss die Kinder auch mal lassen! Das tut der individuellen Entwicklung gut.“ Worauf Amelie dann sofort zufrieden feststellte: „Und mir tut es gut, wenn die kleine Stinksocke nicht ständig freche Ansagen bringt!“ Was für eine blöde Situation, dachte Ben stumm, während er neben seiner Oma nach Hause trottete. Früher oder später musste eine Entscheidung her. Sein Monatsschweigen hatte den verhassten Umzug eh nicht verhindern können. Odette hatte ihn zwar am Umzugstag noch als Freund bei Facebook geaddet. So konnte er zumindest immer ihr Gesicht sehen, wenn er wollte. Aber bis auf ein Hi, wie isses in Ösenland? von ihr und ein Geht so von ihm war zwischen den beiden noch nicht viel gelaufen.

Das war am zwanzigsten August in München gewesen. Heute war bereits Freitag, der zweite September in diesem ösigen Graz! Vierzehn bescheuerte, leere, schweigende, sinnlose Tage lagen demnach hinter ihm, deren einziger Trost herrlich spritzende Käsekrainer waren. Oh, Mann!

„Wir sind wieder da!“, rief Großmutter durch das ganze Haus, und ihre Stimme hallte für zwei. Es war ein riesiger alter Kasten, dieses Haus. Und wenn Ben wirklich ehrlich war, musste er sich eingestehen, dass er sogar ziemlich toll aussah, der Kasten.

Verwinkelt, schmal, mit fünf Stockwerken und einem Dachboden, auf dem man Wäsche trocknen konnte. Die frisch gebohnerten Holzdielen in allen Zimmern hatten es ihm besonders angetan, man konnte herrlich darauf schlittern. Und in die Decken waren geschnitzte Holzbilder eingelassen. Mit speienden Drachen und einem jungen Mann mit Speer, der von großen weißen Gipsrosen umgeben war. Zugegebenermaßen war das Haus beeindruckend, auch wenn er es ja eigentlich richtig furchtbar hier finden wollte. Eine mächtige Standuhr mit dumpfem Klang thronte genau gegenüber dem Eingang, in dessen Mauer die Zahl 1739 eingemeißelt war, und begrüßte wie ein Butler jeden, der das Haus betrat. Oma nannte den Koloss unseren Wächter. Es gab außerdem noch ein Herrenzimmer für seinen Vater und dessen Computer sowie ein Kaminzimmer mit dicken, schweren Ledersesseln, in denen Ben sich verstecken konnte, wenn er keine Lust auf Familie hatte. Die Sessel dort waren so riesig, dass sie seinen Körper wie gefräßige Monster fast verschluckten.

Das Wohnzimmer glich einer großen Bahnhofshalle, mit schweren dunkelroten Samtvorhängen an den langen Fenstern, die einen in allen Regenbogenfarben glitzernden Kronleuchter umhüllten. Hier stand Papas Musikanlage, die fast Tag und Nacht klassische Melodien bekannter und weniger bekannter Komponisten dudelte. Schon in München war es so gewesen, dass, sobald ihr Vater in der Universität war oder Freunde zu Besuch kamen, sich die Musikauswahl ganz schnell nach Amelies oder Bens Geschmack änderte. Wäre sonst auch zu peinlich gewesen. Klassische Musik galt bei den meisten ihrer Schulkameraden als absolut uncool.

Rechts vom Wohnzimmer öffnete sich Mamas Highlight. Eine mit eingefrästen Blumen verzierte Glastür führte in einen weißen Wintergarten, in dem sechs Korbstühle, ein Korbsofa und ein Korbtisch standen. An den Fenstern streckten sich die verschiedensten Palmenarten dem gläsernen Dach entgegen, durch welches die Sonne ganz schön heiß brennen konnte. Von hier aus überblickte man die weite Parkanlage, die zwar von Efeu überwuchert war, in der jedoch mittendrin, auf einem Kiesbett, ein dreistöckiger Brunnen stand. Zu Omas Freude wuchsen um ihn herum mindestens zwanzig üppig gewachsene Rosenstöcke in Weiß und Rot.

Überhaupt, diese Verräterin! Sie liebte ihren Schwiegersohn plötzlich heiß und innig, weil ihr dieses Haus in dieser Stadt in diesem Land so „ausnehmend prima“, wie sie es nannte, gefiel. Wie konnte die nur so schnell umkippen, seine geliebte Oma!

Gut, dass es Seelentreter und Seelentröster, seine beiden inneren Stimmen, noch gab. Sie waren während der letzten vier schweigenden Wochen die einzigen Freunde gewesen, mit denen sich Ben lautlos unterhalten hatte. Zumindest Seelentreter hielt immer bedingungslos zu ihm, vor allem dann, wenn Ben richtig mies drauf war; mit schlechten Gedanken und noch schlechterer Laune. Dies war in letzter Zeit ununterbrochen der Fall gewesen.

Und ganz bestimmt an diesem ultralangweiligen Freitagnachmittag. Lustlos schlenderte Ben durch die Zimmer. Vater saß im Kaminzimmer an seinem Schreibtisch und programmierte seinen PC neu, während er Orgelmusik von Johann Sebastian Bach in fast unerträglicher Lautstärke hörte und zu allem Überfluss noch schräg dazu summte. Mutter saß auf einem der Korbstühle im Wintergarten und blätterte in einer Frauenzeitschrift. Die Zimtzicke aber, welche seine Schwester war, residierte im Badezimmer vor einem großen, langen, goldenen Spiegel und quetschte Mitesser aus. Sie liebte dieses Haus auch, weil, so sagte sie, alles so „todschick großzügig“ war. Niemand nahm Notiz von ihm, dem armen, schweigenden Ben-Edward Picks. Alle waren zufrieden mit sich selbst, vor allem die Mutter seiner Mutter, die bereits dabei war, alle Markteinkäufe zu einer gesunden Mahlzeit zu verarbeiten. Dabei grinste sie ständig vor sich hin, weil sie ja so vergnügt war, wie sie ständig selbst behauptete. Vergnügt war sie hauptsächlich wegen eines Ungetüms inmitten der Küche, genannt Herd.

Bitte schön, wenn seine Familie ihn ignorierte, konnte er ja auf sein Zimmer gehen. Er war der Einzige, der noch nicht all seine Sachen ausgepackt hatte. Nur seinen PC zwecks Facebook und das Muschelkästchen mit den mittlerweile sieben nicht abgeschickten Liebesbriefen an Odette hatte er bislang verstaut. Ansonsten lebte er noch aus Kartons.

„Kistenauspacken ist voll daneben! Wie wäre es stattdessen mit dem Dachboden?“, meldete sich Seelentreter.

„Okay, prima Idee. Da waren wir noch gar nicht ausführlich“, gab Seelentröster seinen Senf dazu. Gut, dachte Ben, dass ich wenigstens meine treuen Freunde habe! Und so machten die drei sich gemeinsam auf den steilen Weg zum staubigen Dachboden – oder wie man ihn in diesem Land nannte: Speicher.

„Schon etwas kippelig, diese Treppe hier“, meinte Seelentröster zu Ben, während dieser Stufe für Stufe emporkletterte. „Und miefen tut es auch!“

„Klar, wahrscheinlich hängt eine alte Leiche oben an der Wäscheleine“, entgegnete Seelentreter. „Und die Spinnweben hier sind gar keine Spinnweben, sondern getrocknete Speichelfäden, die sie ausspuckt.“

Ben schnaubte. Das war wieder einmal typisch für dieses miesgelaunte Irgendwas, wohnhaft in seinem Hirn. Eine Leiche konnte schließlich gar nicht spucken. „Quatsch, ihr macht mir keine Angst. Und wenn ihr wissen wollt, wie es da oben aussieht, dann haltet den Mund, oder ich kehre sofort wieder um!“ Er vollzog eine halbe Drehung mit der Schulter.

„Pst!“

„Selber pst!“, vernahm er ganz leise im Kopf und kletterte tapfer weiter. Die Tür zum Speicher war angelehnt, und es bedurfte nur eines kleinen Schubses, schon standen sie mittendrin in einem Raum voll Vergangenheit. Es gab zwei Dachluken, und sobald sich die Augen an das fahle Licht gewöhnt hatten, erkannte man zwischen Staubkörnern, die schwerelos auf eindringenden Sonnenstrahlen tanzten, viele vergilbte Stoffe, Teppiche und ein altes Schaukelpferd mit ausgerupftem Schweif und nur einem Glasauge. Vorsichtig, nein schüchtern, bahnten sie sich den Weg durch Kisten, Gerümpel und staubigen Mief.

„Aua“, stöhnte Ben auf, „so ein Mist!“ Er war mit dem Schienbein gegen einen alten Koffer gestoßen, der mitten im Weg lag. Langsam öffnete Ben den Deckel und hielt ihn gleich in der Hand, so morsch waren die Scharniere.

„Schaut mal, olle Klamotten. Die sind bestimmt hundert Jahre alt. Ob die mir passen?“

„Was denn, willst du vielleicht Mädchenkleider anziehen und damit auf den nächsten Fasching warten?“ Seelentreter grinste hämisch aus Bens Gehirn heraus, so hämisch, dass der fast glaubte, dessen Gesicht auf dem staubigen Fußboden zu erkennen.

Seelentröster wandte ein: „Lasst uns lieber wieder umkehren. Hier stinkt es nach Mottenkugeln und Rattenschiet.“

Ben hielt ein grün-kariertes Kleid mit weißem Rüschenkragen und dunkelgrünen Samtschleifen an seinen langen Körper.

„Ich finde, Grün steht mir gut. Es passt zu meinen Augen.“

„Natürlich! Und zu deinen wallenden, dunkelbraunen Locken“, alberten die Hirnis. „Nur dein Oberlippenbart fügt sich nicht allzu harmonisch in das Erscheinungsbild ein!“ Sie kicherten so laut, dass der Staub noch mehr aufwirbelte.

Entnervt schmiss Ben das Kleid wieder zurück in den deckellosen Koffer. „Mann, seid ihr bescheuert!“ Dann bahnte er sich einen Weg durch das staubig-muffige Dachbodenchaos, indem er sich an alten, ausgeleierten Wäscheleinen entlanghangelte.

„Achtung, Skelett!“, schrie Seelentreter schrill auf, genau in dem Moment, als Ben an ein klapperndes, knöchernes Gehänge stieß, das sich in dem diffusen Lichtkegel, der mühsam durch die Dachluke drang, nicht ausmachen ließ.

Ben fröstelte, bis er erkannte, dass es sich nur um einen alten, zerschlissenen Klammerbeutel handelte, in dem seit wahrscheinlich zig Jahren eine Menge Holzklammern wohnten. Sofort war er außerordentlich dankbar für den neuen modernen Wäschetrockner im Hause Picks.

„Was für ein komischer Kasten ist das denn? Dahinten links“, warf Seelentreter schnell ein, bevor Seelentröster ihn wegen Hysterie abmahnen konnte.

Ben lief darauf zu. „Ich glaube, das ist ein altes Grammophon“.

„Du meinst, eine alte Waage?“, wollte Seelentröster wissen.

„Nein. Ein Grammophon hat nichts mit einem Gramm zu tun, du Dummi!“, belehrte ihn Ben lachend. „Das hier ist eine Art antiker Mp3-Player.“

„Aha!“

„He, Jungs, schaut mal. Hier stehen auch einige alte Truhen“, mischte sich nun Seelentreter wieder ein. „Vielleicht finde ich da endlich meine Speicher-Leiche …“

„Still!“

„Hör doch mal!“

„Bleib stehen!“

Die drei erstarrten vor Schreck und hüllten sich in Gänsehaut.

Aus einer der Truhen röchelte es.

Doch eine Leiche!, dachte Seelentreter zufrieden.

Wahrscheinlich ein Gespenst!, dachte Seelentröster ängstlich.

Natürlich nur die Holzdielen!, dachte Ben-Edward realistisch.

Doch es röchelte weiter aus der einen Truhe, und nun begann es sogar zu krächzen.

„O jemine!“, jammerten seine Hirnbewohner. „Verdammt, seid doch mal leise, ich kann ja gar nichts verstehen“, klagte Ben. Vorsichtig legte er sein Ohr auf den Truhendeckel.

„… mich hier …“, krächzte es weiter. Ben hörte auf zu atmen, um besser zu verstehen, was die Stimme sagte.

„… raus …!“ Ben lauschte immer noch. „Hol mich hier raus!“

Kurz bevor er zu ersticken drohte, hatte er den Satz Gott sei Dank endlich verstanden.

Sachte öffnete er die Truhe, Staub wirbelte auf, und er konnte einen Niesanfall gerade so unterdrücken. Das hätte noch gefehlt, wenn ihn unten einer gehört hätte. Er begann, im Inhalt zu wühlen.

Alte Zeitungen fand er da. Von 1770! Toll. Er traute sich gar nicht, sie auseinanderzufalten, aus Angst, sie könnten zerfallen. Hier waren auch verschlissene Notenblätter, teilweise lose, teilweise gebunden in grünen oder roten Pappdeckeln mit goldener Schrift. Namen wie Bach, Händel, Mozart, Schumann und Beethoven standen darauf. Wenn ihn nicht alles täuschte, mussten das Komponisten sein. Die Namen hatte er schon von seinem Vater gehört.

Es krächzte wieder: „… mich nicht.“

„Vergiss‘ …“, ergänzte Seelentröster. „Vergiss‘ mich nicht.“

Ben wühlte weiter, bis er es in der Hand hielt, das Krächzen. Und zwar in Form eines alten, verrosteten Metallgegenstandes.

„Oh, eine Heugabel“, riefen Seelentröster und Seelentreter einstimmig aus. „Eine krächzende Heugabel!“

„Unsinn und dreimal Quatsch! Das hier ist eine Stimmgabel.“ Er war in diesem Moment heilfroh, einen Musikwissenschaftler als Vater zu haben. „Eine verrostete dazu.“

„Reibe mich, sonst krächze ich …“ Allmählich wurde die Stimme der Stimmgabel kräftiger, und Ben hätte sie beinahe vor Schreck auf den Boden fallen lassen, denn sie vibrierte sehr kitzelig in seiner Hand. Zögernd begann er, an einem Zipfel seines Pullovers zu fingern, und rieb ganz vorsichtig das Metall, das sofort silbern glänzte. „Oh, ist das schön!“ Die ganze Gabel vibrierte glücklich.

„Ihr Sprechen klingt wie Gesang“, flüsterten die beiden Hirnbewohner in Bens rechtes Innenohr. „Du musst uns vorstellen!“

Ben überlegte fieberhaft. Wie sollte er sie vorstellen, ohne sein Schweigegelübde zu brechen? „Angenehm, Ben-Edward Picks. Und das sind meine beiden Hirnbewohner Seelentreter und Seelentröster.“ Er klopfte mit dem Zeigefinger an seine Stirn. „Wir wurden gegen unseren Willen von meiner Familie hierherverschleppt“, sagte er in Gedanken.

„Ich weiß“, sang die Stimmgabel vergnügt. „Und: Natürlich klingen meine Worte wie Gesang. Schließlich bin ich auf „a“ gestimmt!“

Ben zuckte zusammen. Hatte sie tatsächlich seine Gedanken gelesen?

„Auf „a“ gestimmt, was soll das heißen?“, wunderten sich die beiden Hirnbewohner. „Und überhaupt, wieso kannst du Gedanken lesen?“ „Na, Kammerton „a“ eben. Jede Stimmgabel ist auf „a“ gestimmt. Das sind alles meine Nachkommen.

Ich bin … welches Datum ist heute?“

Sie klang aufgeregt.

„Der zweite September 2011“, antwortete Ben verdutzt. „Und es ist jetzt“, er warf einen Blick auf seine Armbanduhr, „zwei nach halb vier.“

„Oh, dann bin ich bereits über dreihundert Jahre alt!“

„So alt und noch gar keine Falten?“, fragte Seelentreter in Bens linkes Ohr.

„Festes Metall bekommt keine Falten, und außerdem ist sie wenigstens silbern genug für ihr Alter“, meinte Ben allwissend.

„Und wieso bist du so alt? Und wie kommst du hierher? Und wieso kannst du Gedanken lesen?“, fragten sie nun aufgeregt durcheinander.

„Also, das ist so.“ Sie holte tief Atem und erklärte:

„Mein … nun, nennen wir ihn mal Vater, war Militärtrompeter und außerdem Lautenist bei Henry Purcell und Georg Friedrich Händel. Beide sind übrigens Komponisten, bevor ihr gleich wieder nachfragen müsst und mir somit beweist, dass die heutige Jugend unzureichend gebildet ist, wenn es um Kultur geht!“ Sie gab ein silbrig klingendes Stöhnen von sich, und Ben bemerkte an ihrem kleinen Silberkopf winzige Wimpern, die geschwungen waren wie sanfte Ostseewellen an einem milden Frühlingstag. Das war merkwürdig, weil Stimmgabeln normalerweise keine Augen besitzen, und schon gar keine mit Wimpern dran. Aber hier war ja wohl nichts normal. Die Stimmgabel fuhr fort: „Du einer Hirnbewohner, wie heißt du noch gleich? Ach ja, Seelentreter, komischer Name … Ein Lautenist ist ein Musiker, der eine Laute spielt. Die sieht so ähnlich aus wie eine Gitarre, aber nur so ähnlich. Und schon habe ich wieder Gedanken gelesen, nicht wahr?“ Diesmal klimperte sie sogar vergnügt mit ihren Wimpern. „Also, dieser mein Vater hat mich 1711 geformt oder erfunden, oder wie ihr es sonst nennen wollt. Ein Geniestreich!“ Sie stellte sich auf ihre silbrigen Fußspitzen und drehte eine elegante Pirouette. „Bravo, bravo, konnte man nur sagen, denn ab jetzt war Schluss mit Tonhöhenwirrwarr in den Orchestern. Bis heute werden alle Instrumente auf den Kammerton „a“ gestimmt.“

Staunend beobachtete Ben, wie sie mit einem Satz auf das einglasäugige Schaukelpferd hüpfte, sich in dessen verfilzte Zottelmähne hängte und in die Runde fragte: „Habt ihr das schon einmal mitbekommen? In Konzerten, wenn die erste Geige sich erhebt, einen Ton angibt, und alle Instrumente stimmen sich auf diesen Ton ein? Herrlich, ein erhabenes Gefühl ist das. Alle hören auf meinen Ton!“ Sie gurrte silbern, während Ben und seine Hirnbewohner andächtig lauschten.

„Wie er hieß, mein Vater, wollt ihr wissen? John Shore. Er war Engländer. Und mich nannte er Miss Pitch Fork. Aber ihr dürft mich Forky nennen.“ Wieder klimperte sie mit ihren Wellenwimpern in Bens Richtung.

„Hi, Forky“, murmelten die drei im Chor.

„Wie ich hier auf dem Dachboden gelandet bin, weiß ich selbst nicht. Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass man mich auf der ersten Weltausstellung 1851 in London vorgestellt hat. Ich durfte vor Prinz Albert aus Sachsen-Coburg und Gotha sogar einen Hofknicks machen. Und seine Frau, die Queen Victoria von England, nahm mich in ihre königliche Hand und strich mir sanft über das Haupt. Ach, das waren noch Zeiten!“ Sie seufzte tief und wehmütig auf. „Eines Tages wurde ich dann in diese alte Truhe geschmissen. Es schaukelte eine Zeit lang ziemlich mies. Ich glaube, anfangs war es Wasser, danach eine Kutsche oder so. Jedenfalls roch es teilweise bestialisch nach Fisch und Salz und dann nach Pferdeäpfeln.“ Diesmal brrrte sie angewidert. „Seither friste ich mein trostloses Dasein allein hier auf dem Dachboden dieses alten Hauses. Das muss so um 1852 herum gewesen sein.“ Mit einem Satz hüpfte sie auf den zerschlissenen Ledersattel des Einglasäugigen und tat so, als ob sie ritt. Ben unterdrückte ein Kichern.

„Eins kann ich euch sagen: Viele Familien habe ich kommen und gehen gehört. Einige stellten auf dem Dachboden Sachen ab, oder sie schmissen alte Zeitungen auf mich. Irgendwann, so um die Jahrhundertwende, wurde das Haus auch noch umgebaut. Es staubte ganz schrecklich fürchterlich, bis hier hinauf auf den Dachboden.“ Sie schüttelte sich. „Durch jede Ritze kroch der Dreck. Und ein Lärm war das! Eine Qual für meine empfindlichen Ohren mit dem absoluten Gehör. Der Queen sei Dank, dass sie meinen Dachboden in Ruhe gelassen haben!“ Forkys Gesicht begann zu strahlen. „Doch mich entdeckt habt bislang nur ihr, ihr süßen Geschöpfe, ihr!“ Sie klatschte vor Begeisterung in ihre Silberhände. „Hü, mein Schimmel, hü!“

„Und wieso kannst du Gedanken lesen?“, wollte der Hirnbewohner Seelentreter nun endgültig und nachdrücklich wissen.

Forky klimperte und flötete gleichzeitig: „Reines Training, mein Lieber. Schließlich spreche ich ja momentan auch deine Sprache, obwohl ich Engländerin bin und dich noch nicht mal sehen kann!“

„Jo“, meinte der nur kleinlaut und verzog sich unter die hinterste Großhirnrinde. Das war ihm bislang noch gar nicht aufgefallen.

„Und wie hast du das Gedankenlesen trainiert, wenn du die ganzen Jahrzehnte hier alleine warst?“ Ben schüttelte ungläubig den Kopf und dachte, er sei im Film.

„Du bist nicht im Film. Du kannst mir ruhig glauben“, klirrte Forky. „Schließlich unterhalte ich mich mit all den Komponisten hier um mich herum. Und die sprechen die verschiedensten Sprachen.“

„Was? Wieso? Mit welchen Komponisten?“ Wieder mussten sie verblüfft fragen, während sie ihre Köpfe in alle Richtungen drehten.