12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Marea Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Narrativa

- Sprache: Spanisch

En el campo de concentración nazi de Treblinka murieron 850.000 judíos y un solo militar nazi: el comandante Max Bialas, que cayó acuchillado por Meir Berliner, el judío polaco-argentino que concretó así su última venganza. Este hecho real quedó bien documentado, gracias al testimonio de uno de sus compañeros de cautiverio que logró escapar y relatar la historia a la red de resistencia secreta en el Gueto de Varsovia, Oneg Shabbat. Pero no existían otras informaciones sobre su pasado. El periodista y escritor Gustavo Sierra se dedicó durante años a investigar a este personaje y descubrió lo que ocultaban sus oscuros años en la Argentina. Basándose en hechos reales, Sierra construye una apasionante novela que recrea la vida de Meir Berliner, desde sus humildes comienzos en Pultusk, Polonia, su emigración a la Argentina en busca de una vida mejor, su inmersión en la organización mafios Zwi Migdal, las venganzas y finalmente su transfiguración en héroe en el campo de Treblinka. Berliner no intentó huir ni esconderse. Se limitó a permanecer allí, con sangre fría y calma, con una extraña sonrisita en los labios, las manos abriendo las solapas de su chaqueta, dejando el pecho al descubierto. 'Por favor –dijo–, no tengo miedo. Puedes matarme'. Fue el acto más valiente que vi en Treblinka y en cualquier otro lado. Berliner lo había hecho. Se había vengado por todos nosotros. Fragmento del testimonio de Abraham "Yakov" Krzepicki, sobreviviente de Treblinka, a la organización Oneg Shabbat.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 383

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Contenidos

CAPÍTULO 1 - Así lo contó Krzepicki

CAPÍTULO 2 - Pultusk, la vida es bella

CAPÍTULO 3 - Meir, el gaucho judío

CAPÍTULO 4 - Gran Fuerza

CAPITULO 5 - Pichincha

CAPÍTULO 6 - Llega Roza

CAPÍTULO 7 - La violación

CAPÍTULO 8 - La caída

CAPÍTULO 9 - La huida

CAPÍTULO 10 - El gueto

EPÍLOGO - La investigación

Puntos de interés

Portada

Sierra, Gustavo

Berliner : el vengador de Treblinka / Gustavo Sierra. - 1a ed - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Marea, 2024.

Libro digital, EPUB - (Narrativa / Constanza Brunet)

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-823-049-8

1. Narrativa Argentina. 2. Holocausto Judío. I. Título.

CDD A863

Dirección editorial: Constanza Brunet

Coordinación editorial: Víctor Sabanes

Asistencia editorial: Carmela Pavesi

Comunicación: Verónica Abdala

Diseño de tapa e interiores: Hugo Pérez

Corrección: Florencia Verlatsky

Corrección de ídish: Judith Wischnevsky

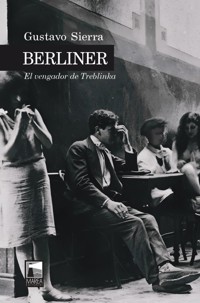

Foto de tapa: Fundación Antonio Berni. Fotografía tomada por Antonio Berni en un burdel de la calle Pichincha, Rosario, en 1932.

© 2024 Gustavo Sierra

© 2024 Editorial Marea SRL

Pasaje Rivarola 115 – Ciudad de Buenos Aires – Argentina

Tel.: (5411) 4371-1511

[email protected] | www.editorialmarea.com.ar

ISBN 978-987-823-049-8

Impreso en Argentina – Printed in Argentina

Depositado de acuerdo con la Ley 11.723. Todos los derechos reservados.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio

o procedimiento sin permiso escrito de la editorial.

A León y Milo.

Capítulo 1

Así lo contó Krzepicki

Da un salto de felino. Se eleva en el aire y con rabia contenida clava con precisión el cuchillo de hoja corta en la espalda del Unterscharführer de las SS, Max Bialas. El golpe es exacto y veloz. Sostiene el arma en el puño de la mano derecha. Está ya en el aire cuando lo lanza con toda su fuerza en el lado izquierdo de la espalda del jefe nazi que viene caminando y señalando con una fusta quién debe vivir y quién morir. Nadie se dio cuenta de que Meir Berliner, “el argentino”, se movía nervioso en la fila de prisioneros. Recién en el momento en que ven caer el cuerpo y la sangre explota en la cara de algunos de los que se encuentran alrededor, entienden que algo terrible está sucediendo. Estalla la sucesión de gritos. Primero es el de Berliner cuando lanza el cuchillazo. Oooooooggggg. Se acopla el aaaaahhhhh de dolor de Bialas. Y le siguen los sonidos quebrados del estupor, uuuujjjjjjj, que salen de las gargantas de los guardias ucranianos. Todos gritan, muchos sin saber por qué. En la Appellplatz del campo de concentración de Treblinka se levanta en ese instante un coro desafinado y trágico.

El sonido del caos se acopla y rebota entre los cuerpos en movimiento. Una nube de polvo cubre la escena para dar más confusión. Bialas permanece tirado con la cara sobre un charco de barro y la sangre corre desde la espalda por el hombro y el brazo. El cuchillazo fue preciso. Allí, al lado del corazón. Está herido de muerte y él lo sabe. Se le nota en la vista perdida. Berliner se sostiene de pie, con las manos en alto, casi inmóvil. Con la mirada de quien también sabe que va a morir muy pronto, pero que lo hará con la satisfacción de la venganza.

“¡¡¡¿Was ist los, was ist los?!!!”, gritan desesperados los SS con sus fusiles en mano, sin saber lo que está pasando. No encuentran un objetivo claro. Disparan al aire. Los guardias ucranianos lanzan palazos a todos los que están en el lugar. Algunos cuerpos caen, otros se arrastran. Rostros furiosos, enrojecidos, con miradas de estupor, sin terminar de comprender, entre los ucranianos y alemanes. Caras de asombro y miradas en busca del lugar del escape, entre los judíos. Hasta que dos ucranianos levantan en el aire a Berliner y lo zamarrean como a una bolsa. Otro viene con una pala en la mano y lo golpea con el filo entre la oreja y la frente. Un hilo de sangre le cae de inmediato sobre el ojo izquierdo. Y en ese instante aparece el gesto más insólito en el rostro desfigurado de Berliner: una mueca de la boca que muestra la satisfacción de quien sabe que hizo lo que tenía que hacer.

“Mátenme, mátenme, no les tengo miedo”, llega a murmurar Berliner antes de recibir el segundo y trágico palazo en la cabeza de parte del corporal Manchuk, un ucraniano enorme, más conocido como “la Bestia”. Lo escucha otro prisionero, Krzepicki, que está justo atrás suyo y que logra moverse antes de que los golpes lo alcancen también a él. Cuando llega Lalka para poner un poco de orden, ya todo está jugado. Los ucranianos siguen pegando con palas a un Berliner moribundo. Kurt Lalka Franz es el jefe del campo, el jefe de Bialas. Le dicen “muñeca”, lalka, por su cara de bebé. Una expresión que pierde cuando sus ojos se convierten en acero y ordena la muerte. Detrás de él llega corriendo Christian Wirth, un alto jefe SS, arquitecto del Holocausto, bautizado por sus propios camaradas como Christian der Grausame. Otra verdadera bestia. Está ahí de paso. Su trabajo es supervisar los campos de exterminio. Esta semana le toca Treblinka.

Lalka Franz hace callar a todos y ordena a los prisioneros que vuelvan a sus filas. Se produce otro caos. En el medio quedan tirados algunos cuerpos de los que fueron alcanzados por los tiros o los golpes. Los guardias ucranianos se meten en el tumulto para arrastrarlos hasta un costado. Cuando los prisioneros terminan de acomodarse, firmes, tratando de mirar a la nada, todo el resto desaparece. Quedan en el centro, al frente, los dos cuerpos sangrantes. Uno de los soldados alemanes que oficia de enfermero está intentando parar la sangre que sale de la espalda de Bialas. Se nota que es apenas un aprendiz. Saca un manojo de gasas de una bolsa de combate y las pone sobre la herida. ¡Uuuuaaaaahhhhhh!, grita Bialas cuando el soldado tira un chorro de alcohol. Berliner permanece tirado a unos cinco metros, en otro charco de barro y sangre. No se mueve. Su cara está destrozada. La pierna izquierda quebrada en tres partes, con el pantalón y la camisa en jirones. En el abdomen tiene otro corte profundo. Su último respiro sobreviene sin que nadie lo tenga en cuenta.

Franz busca con la mirada a Galewski, uno de los prisioneros más antiguos, algo así como un líder del campo al que los alemanes le perdonaron la vida a cambio de que mantuviera el orden en las barracas. Lo hace pasar al frente y comienza a pegarle con su fusta. Galewski queda de rodillas tratando de aguantar los golpes. La llegada de una ambulancia detiene todo por un momento. Dos soldados levantan a Bialas y lo colocan en una camilla. Ya no se queja. Está inconsciente. Lo introducen en la ambulancia, que sale tirando tierra hacia las alambradas de la entrada del campo. Es cuando abre la boca la bestia Wirth. Ordena que fusilen, de inmediato, a diez hombres. Lalka Franz los va señalando con la fusta. Un soldado los saca de la fila y otro les dispara en la nuca. Wirth y Franz se reservan uno cada uno. Los matan con sus pistolas automáticas que vuelven a meter en las cartucheras de sus uniformes cuando todavía humean.

A la mañana siguiente, no hay llamado a la formación de las seis como había sido hasta entonces. Desde las barracas se escuchan movimientos de camiones y órdenes en alemán. Se está produciendo una movilización de tropas. La incertidumbre entre los prisioneros es total. Ya para entonces tenía que haber arribado el primer tren del día, pero no se percibe ningún sonido del ferrocarril. Tampoco parece que estuvieran encendidos los hornos. No se oyen gritos de prisioneros. A las 7.30 llega, finalmente, la orden de salir de las barracas. Se encuentran con decenas de soldados nuevos que nunca habían visto en el lugar. Cuando se forman, entienden que la pequeña rutina creada para estos prisioneros que trabajaban en el bosque se quebró. La respuesta la reciben del propio Lalka Franz. Anuncia que el atentado contra Bialas va a ser pagado con la vida de 150 prisioneros.

Franz pasa caminando y señalando con la fusta a las víctimas. Pero esta vez no se mete entre las filas como lo hace siempre. Se nota que tiene miedo de que le suceda lo mismo que a Bialas. Se limita a señalar y dos soldados extraen al prisionero. Llevan a las víctimas en una triple fila hasta los pozos donde arrojan los cadáveres de los que mueren sin pasar por la cámara de gas. Los hacen colocar mirando hacia el vacío y los soldados disparan sus fusiles desde unos tres metros de distancia. Los cuerpos van cayendo uno encima de los otros. Más tarde, cuando se reanuda la macabra actividad usual del campo, tiran sobre ellos los cadáveres de los que llegaron muertos por asfixia en los trenes, vacían sobre la pila unas latas de gasolina y le prenden fuego. El hedor rancio y repugnante hace vomitar a los soldados nuevos que nunca antes habían estado expuestos al olor que más afecta a los seres humanos.

Esa noche, en las barracas, uno de los caporales ucranianos llega con la única buena noticia que los prisioneros tuvieron desde que entraron al campo. Max Bialas murió en el hospital militar de Ostrów Mazowiecka. No hay festejos. El precio había sido muy alto. Pero, en el fondo, sienten que el cuchillazo de Berliner portaba la potencia de la venganza que todos hubieran querido llevar a cabo y que ninguno de ellos se había atrevido a ejecutar.

Una semana antes, el viernes 4 de septiembre de 1942, el primer tren del día proveniente de Varsovia repleto de prisioneros llega a la estación de Malkinia. Permanece detenido allí por casi una hora. Los gritos son desesperados. Piden agua. Están muriendo de sed. De un lado de las vías, un campo cultivado, del otro un bosque. Entre el humo y el vapor que larga la locomotora detenida aparecen unos campesinos polacos que se acercan al vagón de carga donde Berliner está con su esposa Roza y su hija Ruth, de seis años. Escucha que en la otra punta del vagón alguien ofrece todo lo que tiene por una cantimplora de agua. Los campesinos le piden diamantes. Saben que las familias llevan consigo lo más valioso porque creen que los están trasladando a un lugar de tránsito desde donde los deportarán a otro país. Berliner le grita que no lo haga. Es inútil. Un hombre mayor, con una larga barba blanca y un abrigo de piel, arroja una pequeña bolsa por la ranura entre las tablas del vagón. Los campesinos la toman y salen corriendo. Cuando el tren vuelve a ponerse en marcha por la vía alternativa que recorre los últimos seis kilómetros hasta el campo de Treblinka ninguno de los campesinos había regresado con el agua prometida.

Un muchacho delgado y alto que está al otro lado del vagón levanta a su mujer en el aire hasta hacerla llegar a una pequeña ventana que tienen estos carros para ganado en la parte superior, casi en el techo. Solo una mujer tan menuda podría pasar por ese agujero. El convoy se mueve muy lentamente mientras se hace el cambio de vías. La mujer se atreve a sacar la cabeza y mira a los costados, se estira un poco más y logra pasar su brazo derecho y el hombro. En el interior del vagón ya nadie grita. Todos están pendientes de los movimientos de ella. Dos hombres que se encuentran cerca del muchacho lo ayudan a mantenerse en pie. En el instante en que la mujer intenta sacar el brazo izquierdo se escuchan dos disparos. Prrruuuumm. Prraaaatshh. La cabeza de la mujer cae hacia adelante. El muchacho grita desesperado. “¿Qué pasa, Ivanka? ¿Qué pasa?”. La respuesta proviene de un guardia ucraniano oculto detrás de un árbol al fin de la estación. “¡¡¡No se asomen!!! ¡¡¡Cierren esa ventana!!!”. Vuelve a disparar. Esta vez, la bala rebota en los hierros del techo. El muchacho cae al piso llorando desesperado y trata de tirar de los pies de su mujer. Ivanka queda colgada, medio cuerpo afuera, desangrándose como una res.

El convoy avanza. El maquinista polaco toca la sirena. No avisa de ningún peligro. Lo hace para tapar los gritos de desesperación que provienen de los vagones y que ya no soporta oír. En el vagón de Berliner nadie habla. Solo se escuchan sollozos intermitentes. La depresión colectiva es estruendosa. Son más de 300 personas ocupando un espacio en el que podrían ir unas 60 sentadas o 100 paradas. Se tienen que mantener de pie agarrados unos a los otros. Al muchacho que perdió a su mujer le hacen un hueco para que pueda llorar sentado con los dos brazos tomándose la cabeza. Dos mujeres logran descolgar el cuerpo de Ivanka y lo depositan en el piso. Una madre tapa los ojos de su hija, que no puede apartar la vista de la muerta.

¡¿Qué pasa?! ¡¿Qué pasa?! La pregunta sin respuesta se sucede dentro del vagón y desde los otros vagones. El tren se detiene. El olor es insoportable. Varias mujeres se tapan la nariz con sus bolsas o abrigos. La luz del día apenas es visible entre una neblina general. No llueve ni nieva, pero cae algo parecido a copos de ceniza grisácea. Aparecen guardias rusos y ucranianos dando órdenes a unos judíos que visten trajes a rayas blancos y negros, raídos, y unos gorros de la misma tela, todos sucios, cubiertos de cenizas. Desenganchan algunos vagones. La locomotora vuelve a largar humo y vapor. Se pone en marcha. Arrastra solo a los primeros diez vagones. Todo se sacude como en un terremoto. Algunos caen al suelo. Berliner agarra a Roza y a Ruth con fuerza y las mantiene en una de las esquinas donde viajaron las diez horas que pasaron desde que los subieron a los golpes en la Umschlagplatz, la estación de cargas del gueto de Varsovia. El tren se detiene varias veces para dejar pasar otros convoyes cargados de soldados, cañones y tanques que van al frente. La guerra está lejos y cerca al mismo tiempo.

Otro frenazo de la locomotora hace tambalear a los que todavía se mantienen en pie. Desde las hendijas, entre las maderas del vagón, Berliner puede ver que se trata de una estación. Hay un pequeño edificio parecido a una oficina de guardas de tren con un reloj de madera colgado en la pared. Simula ser una estación normal. Incluso, a un costado tiene un cartel de fondo blanco con letras negras que dice “Treblinka”. Hacia el final, otro cartel reza “Ober Majdan”, un engaño para que los prisioneros crean que están en un establecimiento de campo, tal vez en la frontera. Después, Berliner supo que apenas se trataba de una escenografía armada para evitar el pánico de los que llegaban. Lo real es el terrible ladrido de los perros de los alemanes a los que azuzan para intimidar a los prisioneros. Gruuuuuu, gruuuuu, gruuuuu. Pasa un rato largo hasta que se abren las puertas de los vagones. Para descender hay que caminar por encima de los que no pudieron resistir el viaje. Los parientes intentan bajar los cadáveres o a algún desmayado. Los guardias enseguida se los arrebatan a los golpes y les tiran los perros encima.

La plataforma es estrecha y alargada. La Auffanglager tiene capacidad para unos diez furgones. Esa es la razón por la que la máquina va y viene hasta cinco o seis veces con cada grupo de vagones del convoy que permanece estacionado a unos 200 metros. Esa operación y el pronto despeje de la “estación” está a cargo del SS-Scharführer, Josef Hirtreiter, reconocido por su crueldad. El día anterior había agarrado por los pies a un niño de tres años que lloraba y le reventó la cabeza contra las vías. “¡Obedezcan y todo va a estar bien!”, grita Hirtreiter. “¡Van a ser deportados!”. Eso es lo mismo que les habían dicho los otros alemanes cuando los subieron a los trenes. Supuestamente los están mandando fuera de Polonia, tal vez a África, a Palestina. “¡Ah, a la Tierra Prometida!”, decían algunos con una extraña fe. Berliner no confía en nadie y todo eso le parece un absurdo. “Treblinka está más lejos de Palestina que de ningún otro lugar”, piensa, sin decírselo a Roza para no angustiarla más.

Hirtreiter ordena armar dos filas, por un lado, las mujeres y los niños; por el otro, los hombres. Tienen que pasar por un hueco entre alambres de espino, primero ellas, después ellos. Allí se levantan dos barracones donde se separan las filas. Berliner, desesperado, ve alejarse a Roza y a Ruth, que lo miran con angustia infinita. Unos guardias colaboracionistas de la Jüdischer Ordnungsdienst, la policía judía, van pasando con unas cajas en las que recolectan las joyas y el dinero que tuvieran encima. Les dicen que después les devolverán todo. Un hombre robusto y pelado toma unos diamantes que lleva en una bolsita, se desabotona los pantalones y se los introduce en el ano. Otro, al final de la fila, comienza a toser y termina escupiendo unas piedras preciosas que había intentado tragar. Aparece Hirtreiter y antes de que se pueda poner de pie, le dispara en la nuca. El sonido del tiro hace que todos agachen la cabeza. El instinto de supervivencia provoca esa ridícula reacción.

Dentro de la barraca, a las mujeres les ordenan quitarse la ropa. “¡Todo, todo, todo!”, gritan unas guardias rusas mientras las golpean con palos en los pechos y los genitales. Una guardia judía pasa con un carro recogiendo la vestimenta y la va apilando en un rincón. En unos minutos, entre las maletas, bolsos y abrigos, se arma una pila hasta el techo. En la zona femenina, además, hay un sector donde cortan el pelo a las prisioneras. Roza y Ruth lloran a mares cuando les pasan una máquina eléctrica por la cabeza que las deja rapadas. Los pelos se van juntando en otra pila en la esquina inversa del barracón. Así, desnudas, peladas, sin la más mínima protección, escondiéndose unas entre las otras, las hacen caminar por lo que cínicamente los oficiales de la SS llaman die Himmelstraße (la calle al cielo) o der Schlauch (el tubo), un pasadizo entre alambres de espino que lleva directamente a las cámaras de gas.

Detrás del edificio de la estación, más a la derecha, hay una plaza de clasificación donde el Lumpenkommando, los guardias de menor rango, acumulan todo el equipaje. Está flanqueado por una enfermería falsa llamada “Lazaret”, que tiene un letrero de la Cruz Roja en la puerta. Es un pequeño cuarto rodeado de alambre de púas adonde van a parar los prisioneros que llegan en el tren enfermos, heridos o son clasificados como “difíciles”. Detrás de la cabaña hay una zanja de siete metros de profundidad. El Blockführer, Willi Mentz, apodado “Frankenstein”, es el encargado de conducir a estos prisioneros al borde de la zanja y fusilarlos uno a uno. Mentz ejecutó a miles de judíos con la sola ayuda de su asistente, August Miete, “el Ángel de la Muerte”, joven, carilindo, elegante. En la misma zanja queman lo que se considera poco relevante para enviar a Alemania y los documentos de identidad de los prisioneros.

El grupo de unas 300 mujeres y chicos del primer contingente corren por der Schlauch para no quedar atrapadas entre las púas de los alambrados. “¿¡Mamá qué pasa, mamá qué pasa!?”, grita una nena de unos cinco años que su madre lleva en brazos, apretada al pecho. Los guardias les señalan la entrada a tres barracas. A los empujones, con palos y tirándoles los perros encima, hacen entrar a unas cien prisioneras por cada barraca. Cuando cierran las puertas se oyen gritos de desesperación. Un momento más tarde, empieza a salir por las rejillas de lo que se suponía eran las duchas un humo amarillento. Es el Zyklon B, el cianuro de hidrógeno lanzado por el motor de un antiguo tanque del Ejército Rojo que el SS-Scharführer Erich Fuchs se encargó de adaptar para esta función. Con su potencia, lanza el veneno a través de una cañería que atraviesa las tres barracas y llega a las duchas.

De acuerdo a los instructivos que tienen los comandantes de la llamada Operación Reinhard para la Solución Final de los judíos, en cada “limpieza” se pueden “procesar” hasta tres mil personas. Todo el proceso se puede realizar en menos de dos horas. Cada lanzamiento de Zyklon B lleva unos veinte minutos entre el momento en que se cierran las puertas hasta que las vuelven a abrir sin peligro para los guardias. Es cuando aparecen los Sonderkommandos con unos carros para recoger los cadáveres y llevarlos a las fosas de incineración.

La desaparición de los cadáveres tiene también su protocolo. Un experto en cremación alemán, Herbert Floch, fue quien creó un sistema consistente en una enorme parrilla confeccionada con rieles de ferrocarril que atraviesan las fosas. Sobre estos se colocan tirantes de madera y sobre ellos los cadáveres. De esta manera van haciendo capas de restos humanos mezclados con ramas secas empapadas de gasolina. Cuando les prenden fuego, el calor que irradia desde las fosas es infernal. Las piras pueden arder hasta cinco horas. El calor es tan intenso que los vientres de las mujeres embarazadas explotan por el líquido amniótico hirviendo.

El grupo de los hombres salen de la barraca correspondiente, también desnudos, menos inhibidos que las mujeres, pero con tanto frío y desolación como ellas. Allí está Lalka Franz, en la entrada del Schlauch con la fusta en la mano, señalando como un Dios todopoderoso a quien va a la cámara de gas y quien queda para los trabajos forzados. Cuando ve a Berliner, alto, moreno, de relativo buen aspecto físico, lo saca hacia la fila de los que van a sobrevivir, al menos ese día. Elige a doce hombres y ordena que se los lleven. Los obligan a entrar en otra barraca ubicada a unos cien metros. Allí, ya se encuentran otros hombres, que llegaron en trenes anteriores. Algunos hace casi dos semanas que sobreviven en ese grupo. Forman parte de un equipo que va todos los días al bosque a buscar ramas que se usan para colocar entre los alambrados y evitar que las acciones del campo se vean desde el exterior. También cortan leña para armar la pira de las cremaciones. Hablan en ídish, en un tono muy bajo, casi en secreto. El más animado en la conversación es Abraham “Yakov” Krzepicki, un judío de Varsovia. Quiere saber cuál es la situación en su ciudad.

“Es apenas una caldera de la muerte”, le dice uno, y Krzepicki se calla por un momento. Berliner no pronuncia palabra. Le alcanzan un uniforme de esos a rayas negras y blancas desteñidos que había visto que usaban los Sonderkommandos. Se lo pone mirando hacia afuera por una ventana y observando de reojo los movimientos dentro de la barraca.

La tranquilidad dura apenas los pocos minutos que necesitan los hombres para vestirse. En un instante la puerta se abre produciendo un estruendo, un ucraniano enorme entra con un palo y comienza a golpear todo lo que tiene a mano, maderas, hombres, camastros.

“¡Arriba, vamos! ¡Andando, vamos!”, grita. Salen al exterior donde forman una fila de a tres rodeados de otros guardias ucranianos y alemanes con fusiles cargados. “¡¡¡En marcha!!!”, grita el tipo grandote y comienzan a caminar hasta salir por la puerta del campo más cercana al bosque. Unos minutos más tarde ya están marchando por un sendero entre robles y encinas. Berliner se las arregla para acercarse a Krzepicki, que está entre las primeras filas.

–¿Qué pasa con las mujeres? –pregunta Berliner sin otra introducción.

–No te preocupes –le responde Krzepicki.

–¿Dónde las tienen?

–Olvidate… Ya no están con nosotros.

Berliner baja la mirada, se retrasa un poco y comienza a sollozar tratando de no llamar la atención de los guardias. A partir de ese momento camina como un zombi los siguientes dos kilómetros hasta llegar a un claro del bosque donde está el campamento de trabajo. Hay algunas herramientas y una sierra enorme apoyadas sobre un árbol. Es el lugar donde tendrá que trabajar las próximas diez horas sin parar.

Berliner golpea el hacha contra el árbol que le asignaron. Usa una fuerza desmedida. Sigue sin pronunciar ni una palabra. Corta las ramas mirando apenas adónde dirige la herramienta. Como un burro de carga tira de la cuerda para llevar los troncos hasta donde los cortan con la sierra. Su mirada permanece nublada, sin destino. Incluso, cuando llega el mediodía y pueden sentarse para tomar agua y comer un trozo de pan, Berliner no habla. Le ofrece su pan a Krzepicki, con un gesto de la mano, sin mirarlo a los ojos. En la marcha del regreso al campo tampoco pronuncia palabra. Al llegar a la barraca se tira en el primer camastro que ve y queda así hasta la mañana siguiente. Siente el dolor más intenso que jamás sufrió en su dura vida.

En la siguiente formación, la fusta de Franz no lo toca y vuelve a ser parte del grupo que va a trabajar al bosque. Un poco más animado, intercambia algunas miradas con Krzepicki mientras observa los movimientos de los guardias ucranianos y rusos. Se da cuenta de que caminan arrastrando los pies, que todavía sienten la resaca de la borrachera que se agarraron la noche anterior. Son hombres embrutecidos, que los alemanes sacaron de los campos de prisioneros. Ex soldados del Ejército Rojo soviético que hacen el trabajo sucio para los alemanes a cambio de conservar la vida, un plato de comida, alguna mujer judía para un sexo violento y la esperanza de sobrevivir a la guerra. Berliner sabe que son hombres vulnerables, que se los puede vencer y dominar con acciones rápidas. Son como los marineros borrachos que él conoce bien y que tantas veces enfrentó.

Cuando se detiene el trabajo, al mediodía, Berliner ya parece haber regresado al mundo de los vivos. Bebe y come con ganas. Toma a Krzepicki de un brazo y le susurra:

–Sí, podemos hacerlo. Tenemos que escaparnos. Si lo organizamos bien, podremos engañarlos.

–¿Cómo?

–Cuando nos devuelvan las herramientas, los atacamos de golpe. Tiene que ser una sorpresa. Hay que pegarles en las piernas para que no se puedan mover.

Sin responder, Krzepicki, se vuelve hacia los otros ocho judíos que hay en el grupo. Habla al oído de uno de ellos y este, a su vez, va transmitiendo el mensaje. Como si se tratara de un ballet, los hombres mueven sus cabezas en forma negativa. No quieren hacerlo.

–Vamos a morir todos… De todos modos, vamos a morir… –dice Berliner, tratando de cruzar la mirada con los otros.

–No lo van a hacer –trata de explicar Krzepicki–. No pueden pagar con la misma moneda. Se lo dicen los rabinos.

Berliner se levanta furioso. Va hasta la bolsa de las herramientas, mete la mano, toca el hacha y percibe con los dedos que hay allí otro elemento cortante. Toma los dos al mismo tiempo. En una maniobra rápida, logra meterse el cuchillo dentro de la camisa. Su plan de revancha ha comenzado.

Krzepicki logró sobrevivir al caos tras el ataque a Bialas y la muerte de Berliner. Saltó de una fila a la otra y terminó del lado correcto, mientras las balas y los golpes de garrotes se sucedían a su lado. A la mañana siguiente también pasó la selección de Franz y volvió a marchar con el grupo que salió a trabajar fuera del campo. Pero sabía que su suerte no podía durar mucho más tiempo. Ese día estuvo pensando en Berliner y cómo iba a escapar. Conocía el movimiento del campo. Había estado en casi todos los grupos de trabajo y hasta logró ver las cámaras de gas y sus consecuencias. Cuando regresó esa tarde, se escabulló por entre las barracas y se metió en una en la que apilaban la ropa que enviaban a Alemania. Con decisión se introdujo dentro de uno de los carros y se tapó con algunos abrigos de cuello de astracán, camisolas de algodón barato y ropa interior de los que habían sido obligados a desnudarse antes de entrar a las “duchas”. Durmió allí varias horas hasta que el carro comenzó a moverse. En unos minutos fue cargado en un tren y media hora más tarde los vagones empezaron a golpearse unos con los otros. El convoy estaba en movimiento. Cuando se animó a sacarse la pila de ropa de encima y asomó la cabeza pensando que podría recibir un balazo, no había nadie. Ni soldados, ni guardias, ni nada. Saltó con agilidad y pudo ver los campos sembrados y la locomotora allí adelante, a unos cinco o seis vagones, lanzando humo y vapor, yendo a toda velocidad. Sintió la felicidad que solo se obtiene cuando se es libre, verdaderamente libre.

Dos horas más tarde logró sacar un caño de uno de los carros y romper las maderas del piso del vagón. No se percibía la presencia de ningún guardia. Estarían con el maquinista o al final del convoy. Cuando sintió que el tren disminuía la velocidad, supo que esa era su oportunidad de escapar. Estaban entrando a una estación, a unas tres horas de Treblinka, vaya a saber en qué dirección. Krzepicki esperó a que el vagón pasara la estación y, antes de que volviera a tomar impulso, se descolgó por un costado y rodó hacia una zanja. Se quedó allí tirado sin moverse. Nunca llegó el tiro que esperaba de algún guardia. Nadie lo había visto. Cuando ya no escuchó el sonido del tren, se levantó y comenzó a caminar hasta lo que parecía la casa de una granja. Allí, una mujer mayor, de ojos azules y mirada bondadosa, estaba ordeñando una vaca. Cuando apareció Krzepicki, la mujer no se asustó, lo miró y siguió tirando de la ubre. Luego, tomó un jarro, lo llenó de leche tibia y se lo ofreció a ese hombre delgado, de pelo largo y nariz prominente, sucio, vestido con unas ropas estrafalarias que había encontrado entre el cargamento donde se escondió. Krzepicki le ofreció 50 zlotys. La mujer los rechazó. Le dijo que no podía cobrarle a gente como él. El judío se puso a llorar. Era la primera vez en mucho tiempo que se enfrentaba a la bondad.

Esa noche, al lado de un fogón, el marido de la campesina le dijo que estaban en Wielgie, a unos 300 kilómetros al oeste de Varsovia, que era el 13 de septiembre de 1942 y que podría contactarlo con un contrabandista que, tal vez, estaría dispuesto a sacarlo de allí. Krzepicki le contó al campesino que tenía 25 años, que había nacido en Praszka y que luego su familia se había mudado a Gdansk, el puerto sobre el Báltico, donde aprendió el oficio de sastre de su padre. Se alistó en el ejército polaco, luchó en la campaña de septiembre de 1939, fue hecho prisionero por los alemanes y enseguida escapó. Cuando llegó a Varsovia, acabó en el gueto. Ahora quería volver a ese mismo lugar, de donde lo habían trasladado dieciocho días antes. Necesitaba saber lo ocurrido con sus familiares y amigos. Esa noche durmió en el granero con un sueño profundo, como el que no experimentaba desde que era un niño.

Krzepicki estaba muy sorprendido de la bondad de los campesinos. Por mucho menos de lo que ellos habían hecho por él los mataban. Eran católicos y conocían del sufrimiento de los judíos. No los detalles, pero sabían que por allí pasaban los trenes cargados de gente, que después regresaban vacíos. Incluso, había algunos judíos que sobrevivían trabajando en la campiña y que jamás ayudaban a los escapados, o les pedían dinero y joyas para hacerlo. También se sorprendió cuando apareció un hombre de mediana edad que le dijo que lo habían enviado los dueños de la casa para enseñarle el camino que debía tomar si quería llegar a Varsovia, a unos 150 kilómetros siguiendo el río Vístula, pasando por la ciudad de Plock. Allí lo recibirían parientes de los campesinos que vivían en la famosa calle Zlota, uno de los límites del gueto, y lo ayudarían a entrar. Krzepicki nunca supo los nombres de los campesinos, pero él los llamó los tzadikim (los justos). Según la antigua tradición talmúdica, la presencia permanente de treinta y seis tzadikim es necesaria para salvar al mundo.

Encontró otro tzadik que, por unos pocos zlotys, lo llevó en una lancha que transportaba mercadería por el Vístula. En menos de 48 horas estaba caminando por la calle Ksiazeca para cruzar el parque y llegar hasta Zlota. Allí, otra mujer mayor de sonrisa agradable lo hizo pasar a un departamento enorme, le ofreció bigos, un guiso de diferentes tipos de carne y repollo como el que le preparaba su madre, y le sirvió vino. Cuando oscureció, lo llevó hasta un pequeño dormitorio de la parte trasera del departamento y le abrió una ventana. Desde allí se pudo descolgar dentro del gueto. El muro pasaba por ese edificio.

Cuando Krzepicki comenzó a caminar por la avenida Grazybowska, la “calle de los hongos” por donde pasaba el tranvía, se dio cuenta de que en apenas veinte días se habían producido grandes cambios. Había mucha menos gente dando vueltas, casi ya no se veían carros transportando a los ancianos o enfermos y no estaban en las esquinas los de la Judendienstordnung, la policía judía que todos llamaban despreciativamente “ODmans”, y, sobre todo, no había alemanes. Era claro que se acortaba el tiempo para él y el resto de los confinados. La suerte que había tenido hasta el momento se podía acabar en un instante. Debía contactarse cuanto antes con la Oneg Shabat, la organización que había armado el historiador Emanuel Ringelblum para recopilar el relato de los testigos de lo que estaba sucediendo y contarlo al resto del mundo. Todos tenían que saber que los traslados no eran hacia el exilio sino a la muerte.

Tres días más tarde apareció, en la puerta del pequeño apartamento donde había encontrado refugio, una mujer alta y atractiva, con un abrigo gris hasta los pies y un portafolio en la mano. Dijo que se llamaba Rachel Auerbach y que venía a escuchar el testimonio de Krzepicki. Le pidió ir hasta una pequeña tienda cercana y que caminaran separados, como si no se conocieran. Cuando llegaron al lugar, se encontró ante una vidriera con jabones, peines y otras baratijas. Dentro había un pequeño mostrador tras el cual un hombre muy delgado de gruesos lentes leía un periódico. Le indicó pasar por detrás de una cortina que lo condujo a otra habitación con una estufa. A un costado estaba abierta una puerta simulada que llevaba a un salón grande, de techos altos y paredes forradas en tela. En el medio, un escritorio con dos sillas. Ya lo esperaba Rachel, lapicera en mano y con un abultado cuaderno para anotar lo que sería el primer relato detallado de un testigo presencial del genocidio.

Apenas Krzepicki comenzó a hablar, Rachel se dio cuenta de que estaba ante una persona valiente, inteligente y perspicaz. Entendió que poseía una notable fortaleza mental y voluntad de vivir, pero que también estaba bendecido con la insondable suerte a la que contribuye la oportunidad o la astucia, o quizá ambas cosas. Había estado dieciocho días ante una mirada o un gesto inadvertido de la muerte. Varias veces se encontró en un grupo de prisioneros condenados a la cámara de gas. Fue amenazado con la ejecución constantemente, pero de alguna manera se las había arreglado para evitar la muerte, ya fuera por su ingenio natural o simplemente por el milagro que son, y pueden ser, todas y cada una de las extraordinarias coincidencias que fue relatando con detalles.

–Estaba allí de pie y el destino jugó conmigo. Escogían al de mi derecha, luego a otro a mi izquierda, pero de alguna manera me quedaba allí de pie, inexplicablemente.

Durante su confinamiento, Krzepicki llegó a conocer el funcionamiento del campo de exterminio con todo detalle, especialmente en el momento más álgido del periodo de la Grossaktion Varsovia, cuando hasta 20 000 inocentes eran gaseados cada día. Fue obligado a trabajar en todas las fases del genocidio: desde ayudar en la rampa ferroviaria hasta recoger los cadáveres de los que morían durante el transporte, desde clasificar la ropa junto a los vagones hasta enterrar los cuerpos de los que habían muerto en las cámaras de gas. Fue testigo de todos los horrores que la crueldad nazi concibió, fomentó y facilitó. Krzepicki era un superviviente empático. Su característica preeminente era que recordaba y rememoraba a las personas que habían luchado por sus vidas más desesperadamente. Y como esperaban tener éxito, los alemanes no les mostraron piedad alguna. Eso era lo que más lo conmocionaba: el destino de los que aún creían en la supervivencia.

Tomó tres días, con sesiones de casi diez horas cada vez, recopilar toda la información. Krzepicki llegaba a la tienda para encontrarse con Rachel con el entusiasmo y la preocupación de un niño subido por primera vez a una bicicleta. Pero su mayor excitación apareció cuando comenzó a contar la historia de Berliner:

En Treblinka conocí a un judío de Varsovia llamado Berliner. Tenía unos cuarenta años y vivió mucho tiempo en Argentina. Sirvió en el ejército argentino y era ciudadano argentino. Quedó varado en Polonia, sin poder gozar de la protección de su ciudadanía extranjera, y, cómo él, su mujer y su hija llegaron a Treblinka.

Cuando lo conocí, su familia ya no estaba viva. Habían entrado en las duchas nada más salir del furgón. Él, un hombre sano, de tez morena y hombros anchos, fue uno de los afortunados; era uno de los trabajadores a los que se les había aplazado la sentencia de muerte una o dos semanas, tal vez incluso tres.

Berliner era un verdadero amigo. Siempre que tenía ocasión, compartía un bocado, un cigarrillo o un vaso de agua; si había alguna oportunidad de ayudar a alguien, acudía corriendo. Como resultado, se había hecho muy conocido y muy querido.

En nuestras conversaciones en el bosque, Berliner no estaba de acuerdo con los otros. Quería atacar primero a los guardias y después escapar. “¡De otro modo nos matarán! ¡Nos matarán!”, decía. “Hay una cosa que quiero: ¡venganza!”, agregaba. Le gustaba la idea de saltar sobre los ucranianos y desarmarlos, pero como la mayoría de los trabajadores se opuso a este plan y no se pudo llegar a un consenso, no salió nada.

Cuando atravesábamos el recinto cerrado y nos adentrábamos en el bosque, a menudo veíamos desde lejos a campesinos que trabajaban sus campos. Los miraba y sentía unos celos furiosos que me corroían el corazón. Eran seres humanos, y yo también lo era. Pero ellos eran libres y yo estaba siempre bajo vigilancia. El cielo y los árboles eran hermosos, este mundo no era lo bastante grande para mí. Sin embargo, un día, al ir a trabajar, me di cuenta de que nadie podía ser libre bajo el régimen nazi, ni siquiera los polacos. Nos cruzamos con un grupo de unos sesenta polacos que eran conducidos por el bosque con las manos en alto. Los seguían varios gendarmes con fusiles al hombro y bastones, que los llevaban como a un rebaño de ganado. Parecían intelectuales, probablemente detenidos por haber sido delatados por informantes. También había algunas mujeres en el grupo. Cuando pasaban, intercambiábamos miradas, judíos condenados a muerte saludando por última vez a polacos condenados a un destino similar. Cuando volvimos al campo esa noche, nos enteramos de que los sesenta polacos habían sido fusilados en nuestro propio campo de cadáveres, junto a las tumbas abiertas.

Mientras marchábamos de vuelta al campo cada noche, nuestros corazones se encogían en el camino. ¿Podríamos dormir toda la noche? ¿Seguiríamos? ¿Tendríamos los ojos abiertos mañana a esta hora? ¿Estaríamos aún entre los vivos? Yo estaba aún más nervioso que los demás, porque llevaba en Treblinka hacía ya más de dos semanas y no dejaba de pensar que pronto sería mi turno.

Llegamos al puesto de guardia. La puerta se cerró detrás de nosotros. En el bosque nos sentíamos un poco más libres que en el campo. No teníamos a los perros cazadores delante de los ojos todo el tiempo. Pero en cuanto atravesamos la valla del campo, sentimos como si nuestro mundo hubiera llegado a su fin. Una vez más estábamos en el territorio de la fábrica de asesinatos de Treblinka.

Y así llegó el 11 de septiembre. Ese día, como de costumbre, en el camino compramos comida a los campesinos. Teníamos los zlotys que íbamos juntando de las ropas de los que morían. Todos habían dejado algo. Los ucranianos venían arrastrando dos grandes cestas y la mercadería se repartía según los pedidos de los trabajadores. Algunos jóvenes compraron alcohol. Berliner también compró una botella de brandy aquel día.

Cuando regresamos al campamento sobre las seis de la tarde, todo nuestro mundo se volvió negro. Incluso desde cierta distancia, podíamos ver que algo nuevo ocurría en la plaza donde se pasaba lista. Era la selección que habíamos estado esperando durante tanto tiempo y con tanto miedo.

Los grupos de trabajadores permanecían de pie en filas, como de costumbre, pero el Scharführer los contaba de un modo distinto al habitual. Estaban dispuestos a hacer cualquier cosa, cualquier tipo de trabajo, a someterse a cualquier tipo de degradación, pero el verdugo ya no necesitaba su trabajo. Eran baratos y estaban gastados, sus vidas enteras y sus pieles no valían, no valían un céntimo roto. No eran más que chatarra humana.

“¡Muchachos, estamos en problemas! ¡Este es el fin!”, dije a mis compañeros. Sentí que un gran vacío se abría dentro de mi corazón: ¿Por qué? ¿Por qué había esperado tanto tiempo? ¿Por qué había dudado tanto tiempo sobre escapar? Ahora probablemente todo estaba perdido. “¡Oh, Dios, Dios mío! –recé en silencio–. ¡Déjame salir de esta de pie, solo esta vez, y no esperaré ni un día más!”.

Algunas personas, y luego todo el grupo, intentaron escabullirse hacia los barracones, meterse en algún agujero, pero era imposible. La tierra se negaba a abrirse bajo nuestros pies y no había otro escondite. “¡En fila! ¡Formen filas!”. Nos empujaron hacia adelante, y aquí estábamos, como corderitos dispuestos a dejarse masticar por el lobo salvaje. Varios centenares de jóvenes judíos sanos estaban allí de pie, mansos como niños pequeños, y dos alemanes junto a unos ucranianos, arrogantes e insolentes, hacían de las suyas con nosotros. Un dedo señalaba a este, luego a aquel. Un par de vagos, unos jóvenes gentiles malcriados eran los dueños de la vida y de la muerte, dispuestos a acabar con un hombre con solo un guiño, a acabar con todo un mundo representado por el alma de un ser humano.

Ni siquiera sabíamos dónde acechaba el peligro o la muerte. El Scharführer nos dividía con su látigo: este a la derecha, aquel a la izquierda. A mí me pusieron con los que fueron enviados a la izquierda, a las “duchas”. El terror nos encadenó las manos y las piernas. Permanecíamos como estatuas y, aunque ya no teníamos nada que perder, obedecíamos mansamente, temblando aún ante la cólera del verdugo, como si un hombre tuviera más de una vida que perder y el verdugo pudiera hacer algo más que quitarle esa única vida. ¿Habría sido realmente tan importante morir antes de un tiro en la nuca o asfixiados en vapor caliente unos minutos después?

¿Quién vengará todas estas vidas segadas?, gritaba algo dentro de mí. ¿Por qué estos desvergonzados asesinos no nos tienen miedo? ¿Cómo lograron quebrar nuestros espíritus para que no hubiera ni un grito? Ni siquiera un grito, un alarido de protesta, ninguna resistencia digna de la mordedura de un gato que se ahoga.

¡No! ¡No! No podía ser. No todos éramos tan cobardes. ¿Qué había salido mal? ¿Qué había salido mal?

Hasta que ocurrió lo extraordinario. Lo que todos esperábamos, pero nadie se atrevía a hacer. Yo estaba de pie junto a Berliner. No me di cuenta de nada. Nunca vi cuándo, o de dónde, sacó el cuchillo. Solo lo miré después de que saltara de nuestra línea y con todas sus fuerzas clavara su cuchillo en la espalda del Scharführer que estaba haciendo la selección. El alemán gimió y se puso mortalmente pálido. Dos hombres se precipitaron al lugar y se lo llevaron medio inconsciente. Sería difícil describir el tumulto que se produjo en la plaza. Judíos, alemanes y ucranianos por igual estaban sumidos en la más absoluta confusión.

Berliner no intentó huir ni esconderse. Se limitó a permanecer allí, con sangre fría y calma, con una extraña sonrisita en los labios, las manos abriendo las solapas de su chaqueta, dejando el pecho al descubierto. “Por favor –dijo–, no tengo miedo. Puedes matarme”.

Fue el acto más valiente que vi en Treblinka y en cualquier otro lado. Berliner lo había hecho. Se había vengado por todos nosotros.

Lo que no sabía Krzepicki era que no había sido la primera vez que Berliner cumplía con una venganza.

CAPÍTULO 2

Pultusk, la vida es bella

–S