Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

In Bern herrschen mediterrane Verhältnisse. Schwimmbäder und Eisstände feiern neue Rekorde, Hitzeopfer und Badeunfälle beschäftigen die Notfallstationen der Spitäler. Nichts mit der Hitzewelle zu tun hat ein Ertrinkungsunfall, der sich in den kühlen Gängen der Stadtkanalisation ereignet. Thomas Zaugg, Hausarzt in Bern, leistet vor Ort erste Hilfe. Trotzdem stirbt der Verunfallte wenige Tage später im Inselspital. Ausgerechnet der Fahnder mit der empfindlichsten Nase, wird beauftragt, die Untersuchungen in Berns Abwassersystem aufzunehmen. Neben den Drecksmolekülen der Kanalisation belasten Limacher bei seiner Arbeit unter anderem eine defekte Kaffeemaschine und der Tod seiner Mutter. Doktor Zaugg scheint zunächst eine unbedeutende Rolle zu spielen. Aber je länger sich die Polizei mit dem Fall befasst, desto mehr rückt der Arzt in den Fokus der Untersuchungen: Unter seinem weissen Kittel zeichnen sich dunkle Flecken ab …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 407

Veröffentlichungsjahr: 2018

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

1. Auflage 2018

Alle Rechte vorbehalten

© by Nydegg Verlag Bern, 2018

Lektorat: Urs Heiniger

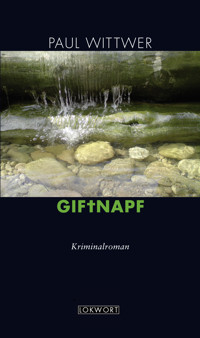

Umschlaggestaltung: Renata Hubschmied

Grafische Gestaltung, SGD, Bern

Umschlagbild: Pierre Gauchat, Illustration.

Detail aus der 500er-Banknote, SNB, 5.Serie

Autorenfoto: Beat Schweizer

E-Book-Konvertierung: CPI books GmbH, Leck

E-Book-ISBN 978-3-905961-17-1

Nydegg Verlag, CH-3015 Bern

Inhalt

Prolog

Teil I Das Leben ist ein Punkt.Daniel Locher, alias DD, Kunstmaler

Teil II Das Alter ist eine Krankheit.David Sinclair, Biologe

Teil III Sag mir, wer du bist.Charles Berner, Kommunikationswissenschaftler

Teil IV Der Krug geht zum Brunnen bis er bricht.Sprichwort

Teil V Die Antwort ist immer der Tod.Philip Roth, Schriftsteller

Epilog

Prolog

1

In den Eingeweiden der Stadt war wenig zu spüren vom Jahrhunderthoch, das Bern seit gut zwei Wochen einheizte. Der kühle Luftzug, der durch die feuchtfinsteren Gänge der Kanalisation unter der Altstadt strich, war allerdings nicht wirklich erfrischend.

Trotz knappen fünfzehn Grad schwitzte Binggeli, als er den Rucksack zuband. Verwesung, Fäkalien und Moder schienen der Luft den Sauerstoff zu entziehen und machten das Atmen schwer.

«Halt endlich das verdammte Scheisslicht ruhig!», zischte er seinen Begleiter an.

«Mir reicht’s!», gab dieser zurück, «ich hau ab …»

«Einen Scheissdreck haust du! Du bleibst, bis ich alles dicht habe.»

«Weisst du, wo du mich kannst …?»

«Nein!» Binggeli richtete die Stirnlampe voll auf seinen Komplizen.

Joseph Niederhauser bestand im Gegensatz zum stämmigen Binggeli, der einige Kilo zu viel auf den Rippen hatte, lediglich aus Haut und Knochen. Die Angst stand ihm ins Gesicht geschrieben und liess seinen dürren Körper zittern.

«Die Tiere!» Niederhauser deutete auf Binggelis Rucksack, «solche Tiere hab ich noch nie gesehen, die sind abartig …»

«Das sind misshandelte Ratten …»

«Das sind keine Ratten!»

«Dann meinetwegen Labormäuse …»

«Das sind keine Mäuse!» Niederhausers Lampe irrlichterte über den Boden des Stollens, der sich in einer Biegung in der Dunkelheit verlor, als gelte es, die Viecher zu verscheuchen.

Binggeli wischte mit einer feinen Bürste den Schachtdeckel über seinem Kopf ab. «So einen Aufstand wegen ein paar Ratten!»

Niederhauser tastete sich bereits den schmalen Gang entlang.

Binggeli packte das Werkzeug zusammen. Er holte seinen Begleiter an der Stelle ein, wo der Gang in einen grösseren, abfallenden Stollen mündete.

«Wir müssen noch das Gitter anbringen», erklärte er und suchte an seinem Gürtel nach dem passenden Werkzeug.

«Ich muss gar nichts!» Niederhauser betrat mit unsicherem Schritt die flache Treppe, die in der Mitte des Stollens nach unten führte. Auf beiden Seiten der Stufen floss ein stetig an- und abschwellendes Rinnsal, das in unregelmässiger Folge Fäkalien, Papier, Tampons, Speiseresten, Kondome und anderes mit sich führte, was die Berner über ihre Kanalisation entsorgten.

«Du wartest!»

«Du findest den Weg auch ohne mich …»

«Verdammter Angsthase!» fluchte Binggeli, während er das Gitter, das den Gang vom Kanalsystem abtrennte, in Position brachte. Immer wieder sah er nach Niederhauser, der unsicher die Treppe runterwackelte, bis er schliesslich aus seinem Blickfeld verschwand. Er zog gerade die letzte der verrosteten Schrauben fest, als er den Aufschrei hörte.

«Zum Teufel, ihr Mistviecher …!»

Mehr konnte er nicht verstehen. Niederhauser musste sich bereits in der Nähe des Hauptstollens befinden. «Du wartest auf mich!», rief er auf gut Glück.

Anstelle einer Antwort hörte er ein Scheppern.

Beunruhigt hielt er inne. Und woher kam auf einmal dieses dumpfe Rollen?

«Sepp?»

Das Rollen wurde lauter und gleichzeitig spürte er einen rasch ansteigenden Druck in seiner Brust. Ein Wassereinbruch!? – der Gedanke liess ihn erstarren.

Das Rollen wuchs zum Donner, der Druck zum Schmerz – und dann schien das Unheil buchstäblich über ihn hinwegzuziehen. Der Donner wich einem Quietschen.

Ein Tram, das ein paar Meter über ihm die Marktgasse runterfuhr, war für den Lärm verantwortlich gewesen.

Schwer atmend lehnte er sich gegen die feuchte Sandsteinmauer. Er versuchte sich zu entspannen, aber der Schmerz in seiner Brust machte ihn starr. Er presste die Faust gegen das Brustbein, bis der Druck endlich nachliess.

«Sepp?!», rief er in die Finsternis.

Keine Antwort.

Er fluchte und steckte das Werkzeug ein.

Nichts lief nach Plan. Zuerst hatte ihn Sepp in den falschen Stollen geführt, und als Binggeli ihm seinen Fang präsentierte, hatte er den Rappel gekriegt und den Rucksack fallen lassen. Sie konnten froh sein, dass nicht alle Tiere entwischt waren.

«Sepp?», rief er abermals.

Keine Antwort.

Der Feigling war tatsächlich abgehauen. Binggeli fragte sich, ob er Niederhauser ein Bier zu viel, oder ein Bier zu wenig spendiert hatte.

Kurz bevor er den Hauptstollen erreichte, glaubte er hinter sich ein Rascheln zu hören. Er fuhr herum. Aber ausser den nervösen Schatten, die das Licht seiner Lampe an die buckligen Wände warf, war nichts zu sehen. Keine zwei Schritte weiter stiess sein Fuss gegen etwas Weiches. Er strauchelte und konnte gerade noch einen Sturz vermeiden.

«Verdammt!», fluchte er.

«Verdammt!», wiederholte er, als er die Stirnlampe auf den Boden richtete.

Vor seinen Füssen lag Sepp kopfvoran in der Scheisse und rührte sich nicht.

TeilI

Das Leben ist ein Punkt.

Daniel Locher, alias DD, Kunstmaler

2

«Sie liegt im Keller!»

«Sie liegt im Keller?» Limacher war nicht sicher, ob er richtig gehört hatte.

Seine Frage musste wohl nicht eben freundlich geklungen haben. Frau Schoke drehte sich mit hochgezogenen Augenbrauen nach ihm um. «Im Untergeschoss, meine ich. Es ist wegen der Hitze. Da haben wir unsere Richtlinien. Wenn wir Frau Limacher bei den jetzigen Temperaturen im Zimmer gelassen hätten …», sie versuchte gleichzeitig zu lächeln und die Nase zu rümpfen, mit dem Resultat, dass sich ihr Gesicht zu einer Grimasse verzog, die Limacher an ein Ferkel erinnerte. «Kommt hinzu, dass wir eine Ansteckungsgefahr nicht ausschliessen können. Die Sommergrippe geht um. Unsere Bewohnerinnen und Bewohner leiden schon genug unter der Hitze. Wenn jetzt ein Virus …»

Limacher hörte nicht mehr zu. Er folgte Schwester Schoke wortlos, um nicht zu sagen sprachlos. Er konnte es noch immer nicht fassen. Als er an diesem Morgen, wie öfters an einem Sonntag, seine Mutter zum gemeinsamen Mittagessen hatte abholen wollen, war ihr Zimmer abgeschlossen gewesen. Erst da hatte er die Information an der Tür bemerkt: ‹Besucher melden sich bitte bei der Pflege›.

Er hatte drei Anläufe unternehmen müssen, bis er schliesslich im Speisesaal, wo das gesamte Personal mit der Essensausgabe beschäftigt war, Auskunft erhielt.

«Wurden Sie denn noch nicht benachrichtigt?», hatte ihn Frau Schoke, gemäss dem Schild an ihrer Berufsschürze die tagesverantwortliche Pflegekraft, gestresst gefragt und ihn vielsagend nichtssagend zur Seite genommen.

«Worüber benachrichtigt?», hatte Limacher zurückgefragt, obwohl er ahnte, worum es ging.

«Ihre Mutter ist heute Nacht verstorben.»

Frau Schoke hatte ihm erst ‹ganz herzlich› kondoliert und dann zu erklären begonnen, warum er möglicherweise noch nicht kontaktiert worden war. Sonntagmorgen. Eine besondere Herausforderung für die Pflege. Einige Bewohner bleiben dem Frühstück fern, weil sie von ihren Angehörigen abgeholt worden sind; andere wollen sich speziell hübsch machen, weil sie Besuch erwarten; und wieder andere wohnen der hausinternen Andacht bei, die sich – besonders mit Pastor Senn – gern mal in die Länge ziehen kann. Erschwerend kommt hinzu, dass das sonntägliche Frühstücksbuffet mit seinen Auswahlmöglichkeiten viele Bewohner überfordert und damit das ohnehin reduzierte Personal – wer möchte das Wochenende nicht frei haben, besonders bei diesem Prachtswetter? – zusätzlich beansprucht. Da kann es schon mal passieren, dass es nicht gleich auffällt, wenn jemand am Frühstückstisch fehlt und zudem …

Erst seine Bitte, seine Mutter sehen zu dürfen, hatte ihre Rechtfertigungswelle gestoppt.

Sie durchquerten die Eingangshalle der Residenz «Renaissance», die bis vor einem Jahr Alterszentrum Bern und noch früher ganz einfach städtisches Alterspflegeheim geheissen hatte. Es roch nach Kamille, Zitrone und Wundbenzin, ein Geruchseindruck, der bei Limacher Kindheitserinnerungen weckte. Er sah seine Mutter mit einem Servierbrett sein Zimmer betreten. Die Tage nach der Blinddarmoperation waren die einzigen gewesen, wo er im Bett hatte essen dürfen, und es waren wahrscheinlich seine frühesten Erinnerungen an seine Mutter. Und jetzt schien sie sich mit diesen Gerüchen zu verabschieden. War das der vielgenannte Kreis, der sich schloss?

«Was ist passiert?», fragte er, als sie die Treppe runter stiegen.

«Ihre Mutter war in den letzten Tagen ziemlich krank. Sie hatte diese Sommergrippe. Ich dachte, Sie wären orientiert?»

Limacher fragte sich, ob der leise Vorwurf in ihrer Stimme ihm oder ihren Kolleginnen galt. Er schüttelte den Kopf.

«Gestern ging es ihr besser, es war abgemacht, dass sie heute wieder im Speisesaal frühstückt. Wir finden es wichtig, dass die Bewohner so weit wie möglich mobilisiert werden. Ein paar Tage im Bett können rasch mal zu einem schwer wettzumachenden Kraftverlust führen. Im Alter bildet sich die Muskulatur …»

«Aber sie erschien nicht zum Essen», unterbrach Limacher.

«So ist es. Als wir sie fanden, war sie schon kühl. Ganz offensichtlich ist sie in der Nacht friedlich hinübergeschlafen. Natürlich haben wir nicht damit gerechnet. Obwohl: Wir alle sind uns ja bewusst, dass das Altersheim im Grunde die letzte Station ist. Und dennoch sind wir immer wieder überrascht, wenn es soweit ist. Vorbereitet und trotzdem unerwartet, könnte man sagen …»

«War der Arzt schon da?» Limacher unterbrach abermals.

«Selbstverständlich. Der Totenschein ist bereits ausgestellt, es fehlt nur noch …»

«Hat er sich zur Todesursache geäussert?»

«Der Kollege von der Nachtwache sprach von einer Kreislaufschwäche …»

«Sagt der Kollege oder der Arzt?»

«Der Arzt!»

«Meine Mutter hatte keine Probleme mit dem Kreislauf.»

«Es kommt von der Sommergrippe …», Frau Schoke griff nach dem Telefon, das an ihrer Schürze steckte und sich mit einem aufdringlichen Piepton bemerkbar machte. «Das Virus schwächt den Kreislauf. Gerade für ältere Bewohner kann das gefährlich werden. Wir hatten in letzter Zeit gleich mehrere … Sie entschuldigen mich? Was ist, Boris?»

Limacher wischte sich den Schweiss von der Stirn. Während Frau Schoke mit ihrem Kollegen sprach – «nein, kein Menu, Boris! Nur die Suppe …, so lautet die Anordnung des Arztes, … ja die Medikamente wie immer …» – fragte er sich, was ihm mehr zu schaffen machte: Die Schoke oder der Tod seiner Mutter.

«… auch die Wassertablette … nein! Du wartest besser, bis ich zurück bin … Nein, es dauert nicht lange.» Frau Schoke legte auf. «Wenn man nicht alles selber macht!» Sie setzte sich wieder in Bewegung.

«Wann ist sie gestorben?», fragte Limacher.

«Ungefähr um Mitternacht. Um zehn hat die Nachtwache ihrer Mutter noch einen Tee aufs Zimmer gebracht. Da deutete jedenfalls nichts darauf hin …»

Frau Schoke hielt vor einer Tür, die mit «Geräteraum» angeschrieben war. Sie kramte in ihrer Tasche nach dem Schlüssel.

«Wir mussten improvisieren», erklärte sie, als sie Limachers erstaunten Blick bemerkte. «Wir hatten in den letzten Tagen ausserordentlich viele Todesfälle. Für unsere Bewohner ist die Hitze schlimmer als die Kälte. Morgen sollte der Raum der Stille frei werden; dann werden wir Ihre Mutter selbstverständlich sofort verlegen. Im Winter ist alles einfacher, da können wir die Verstorbenen problemlos im Zimmer lassen. Es genügt, die Fenster zu öffnen. Wir haben ausgezeichnete Heizungen, aber keine Klimaanlagen …»

Frau Schoke schloss auf und drückte einen Schalter. Der fensterlose Raum erstrahlte in kühlem Neonlicht. Das Bett stand in der Mitte, das Kopfteil war der Türe zugewandt, so dass man die Tote nicht gleich beim Eintreten zu Gesicht bekam. Den Wänden entlang, teilweise abgedeckt mit weissen Tüchern, hielten Infusionsständer, Luftbefeuchter, Nachtstühle, Beistelltische und Gehhilfen die Totenwache.

«Wir fanden noch nicht die Zeit alles vollständig herzurichten», entschuldigte sich Frau Schoke, während sie den Bettüberwurf glattstrich und die Nelke zurück auf die leblose Brust legte. «Am Wochenende sind wir immer etwas knapp an Personal, und erst recht in der Ferienzeit. Dazu kommt, dass wir im Moment aussergewöhnlich viele Kranke …»

Das Telefon klingelte erneut.

«Man stirbt besser nicht an einem Sonntagmorgen!» Limacher konnte sich die Bemerkung nicht verkneifen. Und bevor Frau Schoke sich weiter rechtfertigen konnte, fügte er etwas versöhnlicher an: «Danke. Sie können mich jetzt alleine lassen.»

«Ich bin gleich soweit!», sie sprach gleichzeitig in den Hörer und zu Limacher. «Sie finden mich im Speisesaal.» Sie griff nach einem Fläschchen, welches auf einem Tisch neben der Türe stand. «Wenn Sie den Raum verlassen, sollten Sie nicht vergessen, die Hände zu desinfizieren, es ist wegen der Ansteckungsgefahr. Wenn so viele Leute auf engem Raum …»

«Werde ich», unterbrach Limacher und hielt ihr die Türe auf. Er war jetzt doch nahe daran, die Fassung zu verlieren.

Bis sich das Klappern von Schokes Gesundheitsschuhen im Scheppern des Geschirrs aus der nahen Küche verlor, verharrte er an der geschlossenen Tür.

Dann näherte er sich dem Bett.

Seine Mutter lag auf dem Rücken und hatte die Augen geschlossen. Ihr Gesicht war blass und eingefallen. Sie kam ihm älter vor, als sie wirklich war, – gewesen war, korrigierte er seine Gedanken. Das Haar hinter dem rechten Ohr schien verklebt, vielleicht hatte sie kurz vor dem Tod erbrochen, – und war vielleicht doch nicht ganz so friedlich eingeschlafen, wie ihm die Schoke hatte weismachen wollen? Unwillkürlich erinnerte er sich an den Fall, wo sie in einem Heim wegen einer aussergewöhnlichen Häufung von Todesfällen zu ermitteln hatten. Damals verdächtigte man anfänglich ebenfalls ein Virus; bis sich herausstellte, dass sich die Nachtwache berufen gefühlt hatte, alte Menschen von ihren Leiden zu erlösen. «Der Todesengel von Bern», oder so ähnlich, hatte das Boulevardblatt ihre Enthüllungen betitelt.

Limacher griff nach der knochigen Hand seiner Mutter. Sie fühlte sich kalt und hart, aber noch nicht völlig steif an. Passte das zur angegebenen Todeszeit?

Er widerstand dem Reflex, die Tote weiter zu untersuchen. Er legte die Hand aufs Laken zurück, nahm sich einen Stuhl und bemühte sich, seine Mutter mit den Augen des Sohnes zu betrachten.

Aber je länger er so da sass, desto fremder erschien ihm der Leichnam, der vor ihm lag. Nein, – fremd war nicht der richtige Ausdruck. Das dünne Haar und die etwas zu gross geratene Nase – beides hatte er von ihr geerbt – der schmale Mund, der immer ein Lächeln zurückzuhalten schien, das alles war ihm vertraut und war noch da.

Aber etwas anderes fehlte.

Er beugte sich vor und zog prüfend die Luft durch die Nase. Er wartete vergeblich auf die Palette der Erinnerungen, die der Geruch seiner Mutter normalerweise bei ihm auslöste.

Der Geruch war weg.

Und mehr als das. Der Körper vor ihm kam ihm vor wie eine zurückgelassene Hülle, ähnlich einem Kokon, dem der Schmetterling entflogen war, leblos und ausser Betrieb, wie all die Geräte und Apparate, die ihn umgaben.

Er betrachtete suchend das vertraute Gesicht, aber der Eindruck des Verlassenen blieb. Seine Mutter war nicht mehr da.

Schliesslich stellte er den Stuhl zurück und verliess den Raum. Als er die Treppe hochstieg, roch es nach Kaffee – Filterkaffee, wie seine Nase ungefragt rapportierte.

Er wusste, es gab noch eine Menge zu besprechen und zu erledigen, und er hatte noch einige Fragen. Aber bevor er die Schoke ein zweites Mal ertragen konnte, brauchte er frische Luft. Er stahl sich am Speisesaal vorbei. Am Ausgang kam ihm in den Sinn, dass er vergessen hatte, die Hände zu desinfizieren. Eine Kreislaufschwäche war wohl kaum ansteckend.

Als er ins Freie trat, schlug ihm anstelle frischer Luft die Sommerglut entgegen. Er zögerte, nicht nur der Hitze wegen. Der Gedanke an den Todesengel liess ihn kehrt machen.

3

In der Stille der Bergwelt störte selbst ein tonloses Surren. Der tadelnde Blick der Nachbarin liess nicht lange auf sich warten.

Valérie blickte aufs Display. «Hector?», meldete sie sich mit verhaltener Stimme und legte das Buch zur Seite.

«Stör ich?» Der Bruder hatte ihre Zurückhaltung offensichtlich bemerkt.

«Moment! Ich muss mich erst verschieben, dann können wir sprechen …», und als sie ausser Hörweite war, fügte sie an: «… sonst töten mich die Blicke der Gäste.»

«Du bist im Wallis?»

«Genau. Telefone sind auf der Ruheterrasse verpönt …»

«Du steckst also immer noch in diesem Verein?» Hectors Stimme war voller Verachtung.

«Was heisst: immer noch? Mir gefällt es hier. Ich geniesse Natur und Ruhe und gleichzeitig treffe ich eine Menge interessanter Leute. Und du?»

«Ich bin im Moment in Kalifornien. An einem Kongress zur Deklarationspflicht von tierischen Produkten in Lebensmitteln. Ein wichtiges Thema. Die verantwortungsbewusste Ernährung wird immer schwieriger. Stell dir vor: Sogar in Fruchtsäften lassen sich tierische Eiweisse nachweisen! Die Ausbeutung der Tiere ist grenzenlos. Im Grunde gehört das alles verboten – aber bis da ist es noch ein weiter Weg. Wir müssen schon zufrieden sein, wenn wir eine Deklarationspflicht durchsetzen können. Damit erreichen wir wenigstens eine gewisse Transparenz …»

«Und deswegen rufst du mich an?»

«Nein. Ich wollte dich um einen Gefallen bitten. Es geht ebenfalls um ein Tierschutzprojekt. Ich hoffe doch sehr, dass dich das trotz allem noch interessiert?»

Valérie zögerte.

Dass sie Seite an Seite mit ihrem Bruder gegen Pelze, Fleischfabriken und Tierversuche demonstriert hatte, war lange her. Viele seiner Anliegen teilte sie zwar noch, sein Fundamentalismus ging ihr aber längst schon zu weit. Sie hatten sich nie direkt gestritten, aber sie hatte einen andern Weg eingeschlagen. Seit sie ihren Job bei ProGena angetreten hatte, hatten sie sich kaum mehr gesehen, geschweige denn gesprochen. Sie vermutete, dass Hector sie als Überläuferin betrachtete.

«Natürlich interessiert es mich noch», sagte sie schliesslich. «Aber ich sehe das nicht mehr so eng. Kürzlich hatten wir hier ein Podiumsgespräch zum Thema Xenotransplantation. Tiere könnten eine Möglichkeit bieten, dem Organmangel in der Medizin zu begegnen. Tiere standen schon immer im Dienste des Menschen: als Beschützer, als Arbeitskraft, als Nahrungsquelle – warum in Zukunft nicht auch als Organspender …»

«Widerlich!»

«Die Frage des Tierschutzes wurde heiss diskutiert. Das wäre etwas für dich gewesen.»

«Bewahre!» Hectors Stimme klang unangenehm laut aus dem Hörer. «Ich verstehe nicht, wie man über derartige Themen überhaupt diskutieren kann. Die reinste Perversion! Die Ausbeutung der Tiere unter dem Deckmantel der Medizin ist ein übles Kapitel – und eigentlich rufe ich dich genau deswegen an. Hast du gewusst, dass bei der Herstellung von Botox für jede Charge bis hundert Mäuse qualvoll sterben müssen? Und zwar egal, ob das Gift für medizinische Zwecke oder für die Kosmetik eingesetzt wird? – Ich sage dir: Die Botoxproduktion ist eine Riesensauerei, ein schmutziges Geschäft. Und das mitten in Bern, sozusagen vor den Augen des Bundeshauses … Wusstest du das?»

«Nein – und was soll das mit mir zu tun haben?»

«Ich werde darüber schreiben. Meine Freunde haben für mich Beweismaterial gesammelt. Und wie es aussieht, werden in Bern Tiere nicht nur reihenweise getötet, sondern auch misshandelt. Wir benötigen ein sicheres Plätzchen …»

«Für deine Freunde?»

«Für die Tiere; ich habe mir gedacht, bei dir wären sie in Sicherheit.»

«Was für Tiere?»

«Gemäss der Schilderung des Befreiers, entweder fehlgezüchtete Mäuse oder arg misshandelte Ratten. Halt keine Kuscheltiere, aber Kreaturen, die es allemal wert sind, gerettet zu werden. Du müsstest sie lediglich für ein paar Tage bei dir aufnehmen, bis ich wieder …»

«Tut mir leid, Bruderherz, ich bin im Wallis …»

«Du findest bestimmt einen Grund, nach Bern zu fahren», fuhr Hector unbeirrt fort.

«Und was ist mit deinen Freunden?»

«Da ist leider etwas schief gelaufen, und jetzt kriegen sie kalte Füsse. Auch ich finde, es wäre besser, wenn die Tiere bis zu meiner Rückkehr von der Bildfläche verschwänden. Du weisst, unser Engagement wird nicht von allen geschätzt …»

«Bei illegalen Sachen mach ich nicht mehr mit – auch nicht für meinen Bruder …»

«Es ist nichts Illegales. Du gehst nach Bern, holst die Tiere und hütest sie in deiner Villa, bis ich zurück in der Schweiz bin. C’est tout!»

«Und warum ausgerechnet ich?»

«Ich brauche jemanden, dem ich vertrauen kann. Immerhin haben wir eine gemeinsame Vergangenheit …»

«Das ist eine Weile her …»

«Menschen ändern sich nicht so schnell. Und erst recht nicht ihre Geschichten», Hector räusperte sich. «Mein Kollege arbeitet zurzeit an einem Artikel über den Veganismus in der Schweiz. Dabei sind wir unter anderem auf diese denkwürdige Aktion auf dem Bundesplatz gestossen. Du weisst schon, als du und deine Kollegin sich nackt auf diesen überdimensionierten Teller gelegt hatten, um gegen die Fleischindustrie zu protestieren. Es gibt eine schöne Aufnahme davon.»

Valérie musste sich setzen. Die Gesprächsfetzen und das Lachen, die eben noch heiter und unbeschwert von der Terrasse an ihr Ohr gedrungen waren, klangen auf einmal dumpf.

Sie wagte nicht, sich vorzustellen, welchen Eindruck die Aufnahme auf ihren Arbeitgeber machen würde. Sie war bei ProGena mitverantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit und fungierte nicht selten in der Rolle der Gastgeberin. Eine Veröffentlichung der erwähnten Aufnahme konnte sie ohne weiteres den Job kosten.

«Du willst mich erpressen?!»

«Natürlich nicht!» Hector gab sich entrüstet. «Uns verbindet eine gemeinsame Vergangenheit. C’est tout! Wir sitzen zwar nicht mehr im gleichen Boot, aber wir können einander behilflich sein. Und schlussendlich geht es um eine gute Sache …»

Valérie hörte nicht mehr zu. Ihren Bruder umzustimmen war aussichtslos, das wusste sie aus langjähriger Erfahrung. Sein Kampf war ihm heilig. Er war zu allen Opfern bereit. Gegen seine Überzeugung wog der Ruf seiner Schwester nichts.

«Was genau erwartest du von mir?», unterbrach sie seine Predigt, bereit, von zwei Übeln das kleinere zu wählen.

«Wunderbar! Ich wusste, dass ich mich auf dich verlassen kann. Und das gilt natürlich auch umgekehrt!» Hector klang jetzt echt begeistert. «Du gehst in die Zoohandlung in der Muesmatt. Das Geschäft gehört Alfred Iten, einem treuen Sympathisanten unseres Vereins. Ich vertraue ihm, obwohl ich für den Verkauf von Haustieren absolut kein Verständnis …»

«Was mach ich dort?»

«Du fragst nach Nemo …»

4

Um vom Parkhaus zum Käfigturm zu gelangen, benötigte man keine zehn Minuten. Trotzdem schwitzte Klaus Menitz wie nach einem Boxtraining, als er ins Käfiggässchen einbog. Nach einem weiteren Rekordhitzetag glühte Bern auch nachts.

Der gesuchte Eingang war abgesehen von der Hausnummer nicht speziell gekennzeichnet. Einzig die beiden Überwachungskameras – versteckt in Nischen an der Fassade des gegenüberliegenden Gebäudes, aber für Menitz’ geschultes Auge trotzdem sofort erkennbar, – verliehen der Adresse besonderes Gewicht. Die Tür entriegelte sich mit einem leisen Surren, noch bevor er dazu gekommen war, die Klingel zu betätigen. Auch der Flur war videoüberwacht. Eine blank polierte Messingtafel gab Auskunft über die Mieter. Die Büros der Laborservice AG lagen im ersten Stock.

Gespannt stieg er die Stufen hoch. «Ein technisches Problem», hatte Wagners knappe Information auf die Frage, was los sei, gelautet. Menitz war klar, dass er am Telefon keine weiteren Auskünfte erhalten würde. Im Grunde wusste er genug. Wenn Wagner ihn an einem Sonntagabend anrief, hiess es ganz einfach, alles stehen und liegen lassen. Heute hatte dies konkret bedeutet: die neue Freundin liegen und das gekühlte Bier stehen zu lassen.

Auch die Tür im ersten Stock öffnete sich, bevor er dazu gekommen war, die Glocke zu betätigen. Offensichtlich verfolgte Wagner sein Kommen über die Kameras.

Die Beleuchtung im Empfangsbereich war gedimmt und die Theke verwaist. Ein Lichtstreifen zu seiner Rechten wies ihm den Weg. ‹Security› stand auf dem Schild neben der angelehnten Türe, durch die das Licht in den Gang fiel.

Menitz klopfte kurz an und trat ein.

Wagner verliess das Pult mit den Monitoren und schloss die Türe, bevor er ihm die Hand schüttelte. «Menitz! Danke, dass du so rasch gekommen bist!»

«Servus Wagner, stets zu deinen Diensten!»

Obwohl sich die beiden seit Jahrzehnten kannten, sprachen sie sich immer noch mit den Nachnamen an. Das rührte aus der Zeit, wo sie in der gleichen Mannschaft Fussball gespielt hatten und die Namen auf den Trikots zu Rufnamen geworden waren. So war es geblieben, auch nachdem sich ihre Wege vorübergehend getrennt hatten. Im Gegensatz zu Menitz machte Wagner heute keine sehr sportliche Figur mehr. Über die geschätzten dreissig Kilo Übergewicht konnte auch der massgeschneiderte Anzug nicht hinwegtäuschen.

«Den Nachtwächter habe ich in die Pause geschickt.» Er sah auf die Uhr. «Wir haben zwanzig Minuten. Fünf Minuten benötige ich, um deinen Besuch zu löschen.»

«Ich kapier rasch!», grinste Menitz.

«Wir hatten einen Einbruch.» Wagner kam gleich zur Sache. «Vor zwei Tagen, hier in diesem Gebäude, sozusagen unter unseren Füssen, im zweiten Untergeschoss. Die Räumlichkeiten bieten ideale Bedingungen für die Tierhaltung …»

«Tierhaltung im Keller! Du machst einen Witz?»

«Absolut nicht! Es gibt Tiere, die sich unter Tag ganz wohl fühlen …»

«Ratten?»

«Zum Beispiel. Aber nicht nur …»

«Ich habe mal gelesen, patentierte Ratten seien eine Menge Geld wert!»

«Das Geld steckt nur indirekt in den Tieren!» Wagner lächelte. Es freute ihn, wenn er den mit allen Wassern gewaschenen Kumpel ins Staunen bringen konnte. «Hier wird geforscht. Und Forschung ist bekanntlich das Kapital von morgen. – Wie dem auch sei, Fakt ist, dass jemand ins Labor eingedrungen ist, dass ein paar Forschungstiere fehlen und dass wir wissen wollen, wer sich warum für die Laborservice AG interessiert.»

«Was sagt die Polizei?»

«Der Einbruch wurde bisher nicht gemeldet. Vorläufig keine Öffentlichkeit! So lautet die Order. – Die geklauten Tiere gehören einem gewissen Professor Cooper.»

«Nie gehört!»

«Schon klar. Du bist auch noch zu fit für den Professor. Er hilft den Alten jünger zu werden. Vielleicht sagt dir der Name FEY mehr …»

Menitz schüttelte den Kopf.

«FEY steht für For Ever Young. Ewige Jugend, verstehst du. Das Institut oben in der Schweizerhofpassage, du hast es bestimmt schon gesehen. Eine bekannte Adresse für Leute, die etwas gegen das Alter haben. Professor Cooper macht’s möglich: Du gehst als alter Mann rein und kommst als Jüngling wieder raus. So steht’s wenigstens im Prospekt …»

«Und wie soll das funktionieren?»

«Falten wegspritzen, Fett abschneiden, Haare einpflanzen, Frischzellen einflössen und neuerdings sogar Gene umprogrammieren, ganz nach deinen Wünschen …»

«Auch mehr Mukis?», fragte Menitz.

«Der typische Kunde des FEY ist nicht der Bodybuilder …»

«Der alternde Promi?»

«Zum Beispiel», grinste Wagner. «Aber es gibt auch Leute, die sich nicht aus Eitelkeit fürs FEY interessieren, sondern weil sie dort ihr Geld investieren. Leute, die eine Menge Geld besitzen und noch mehr davon haben möchten …»

«Wer möchte das nicht!» Menitz versuchte den Betrag abzuschätzen, den Wagner in Form von Euroscheinen vor ihm aufzutischen begonnen hatte.

«Zwanzigtausend!» Wagner schien seine Gedanken gelesen zu haben. «Bei Erfolg wird verdoppelt. Die Spesen kannst du separat abrechnen.»

Er legte einen USB-Stick zum Geld. «Das sind die Aufzeichnungen der Videoüberwachung im Keller vom vergangenen Samstagabend. Du findest darauf das Gesicht des Eindringlings. Er muss durch einen Schacht eingedrungen sein, sonst wäre er auch von der Kamera am Eingang erfasst worden. Er hat Bilder gemacht und ein paar Tiere mitlaufen lassen. Aus irgendeinem Grund kam es zum Übungsabbruch …»

«Weil er im Keller nicht Tiere, sondern Geld zu finden hoffte.»

«Da denkt Cooper wie du», sagte Wagner ohne Überzeugung. «Gelegenheitsdiebe, die sich in der Adresse geirrt haben. Aber wir wollen es genau wissen, Menitz, und zwar möglichst rasch und ohne Aufsehen.» Er wies auf den Stick. «Er hat wenig Spuren hinterlassen. Es sieht nach einem Profi aus und ich vermute, du findest sein Gesicht in den einschlägigen Datenbanken.»

«Und warum dann nicht gleich Polizei? Die haben direkten Zugang …»

«Es geht darum, Coopers Forschungsarbeit zu schützen. Mit einer offiziellen Untersuchung könnten geheime Erkenntnisse publik werden – oder noch schlimmer: in falsche Hände geraten. Das will man mit allen Mitteln verhindern. Der Professor hat eine erfolgversprechende Therapie gegen das Alter entwickelt – und zwar mit genau dem Tier hier!» Wagner zeigte ihm die Aufnahme eines der vermissten Tiere.

Menitz verzog das Gesicht. Ein derart hässliches Tier hatte er noch nie gesehen. Vorne zwei übergrosse Schneidezähne wie bei einem Hasen, ein Kopf, der an einen Seehund erinnerte, ein haarloser Körper, die Nase eines Ferkels und der Schwanz einer Ratte. «Was soll das sein? Eine missratene Meersau?»

«Ein Nacktmull», belehrte ihn Wagner. «Der Wert des Tieres steckt weder in seinem Aussehen noch in seiner Grösse, sondern in seinen Zellen.»

Menitz schüttelte den Kopf. «Für ein derartiges Tier würde ich keinen Cent ausgeben!»

«Coopers Investoren schon. Und die müssen es wissen. Es sind die gleichen Leute, die vor Jahren in Silikon Valley investiert haben, als sich noch keiner vorstellen konnte, dass dereinst in jedem Haushalt Computer stehen und das Internet die Menschen verbinden würde …»

«Apropos Internet», bemerkte Menitz. «Wenn ich den Typen ganz unauffällig in der Datenbank von Interpol suchen lassen will, könnte es teuer werden …»

«Spesen werden extra abgerechnet», wiederholte Wagner. «Der Erfolg zählt, nicht die Kosten. Dein Auftrag lautet: erstens, den Eindringling finden; zweitens, die Tiere sicherstellen; drittens, kein Aufsehen erregen!»

«Und viertens, den Auftrag vergessen?» Menitz begann das Geld einzustecken.

Wagner klopfte ihm auf die Schulter. «Was würde ich nur ohne dich machen, Menitz?»

«Wir spielen noch immer in der gleichen Mannschaft, Wagner. Du kontrollierst das Mittelfeld und ich übernehme die Verteidigung.»

«Es geht um mehr, als du denkst, Menitz! Ein rascher Erfolg ist wichtig. Cooper will die Tiere zurück. Ich glaube, er würde dafür über Leichen gehen …»

«Sympathischer Professor!» Menitz grinste und hielt Wagner ein Bündel Euroscheine unter die Nase. «Weisst du, diese Art Mäuse sind mir lieber. Für die würde ich über Leichen gehen …»

5

Der Rechtsmediziner zog das Tuch von der Leiche. Limacher trat einen Schritt zurück und hielt die Luft an. Als leitender Fahnder von Leib und Leben war er sich zwar einiges gewohnt, aber das war zu viel für seine empfindliche Nase. Er presste sich das Taschentuch vors Gesicht.

«Stinkt wie die Pest», stiess er hervor.

«Wem sagst du das!» Martens fuchtelte mit dem Sezierbesteck durch die Luft, so dass auch Limachers Assistent Berner, dem der Gestank weniger auszumachen schien, zurückwich. «Und weisst du, was mich am meisten ärgert? Genau deshalb ist die Leiche bei mir gelandet: Weil sie stinkt! Die Kollegen von der Pathologie wollen sich ihre sauberen Seziersäle rein halten.»

«Warum riecht der überhaupt so übel?», wollte Petra Loosli, die Jüngste in Limachers Team, wissen.

«Weil er die Lunge voller Scheisse hat! Das führte zu einem Organversagen und daran ist er gestorben. Ist alles nachzulesen im Bericht des Inselspitals. Was soll daran noch unklar sein, bitte? Als ob wir nicht sonst genug zu tun hätten. Die Ertrunkene aus der Aare, der Suizid aus dem Regionalgefängnis, das Tötungsdelikt im Seeland, zwei Grippeopfer …»

«Und wir, warum müssen wir uns mit ihm beschäftigen?» Berner blickte fragend zu seinem Chef.

«Wegen der Staatsanwaltschaft!» Limachers Stimme klang dumpf hinter dem Taschentuch. «Wir sollen herausfinden, was Joseph Niederhauser in Berns Unterwelt trieb. Er arbeitete zwar für das Stadtbauamt, aber den Gang in die Kanalisation unternahm er ohne das Wissen seiner Vorgesetzten. Die Frage lautet: Warum und mit wem war Joseph Niederhauser unterwegs?»

«Die Frage nach dem Warum ist beantwortet», sagte Martens. «Rattenfang, das steht im Bericht der Insel.»

«Rattenfang?», staunte Petra. «Haben wir in Bern denn ein Rattenproblem?»

«Warum fragen wir nicht einfach den andern?», fragte Berner.

«Weil wir ihn nicht kennen. Sein Begleiter hat ihn zwar gerettet …»

«Gerettet?» Berner deutete vielsagend auf die Leiche.

«Er ist ausgeglitten und hat sich den Kopf aufgeschlagen», erklärte Martens, «auf Beton würde ich sagen. Er verlor das Bewusstsein und hat Gülle aspiriert. Er starb nicht auf der Stelle, aber der ungesunde Saft hat seine Lunge verklebt. Steht alles schön in der Krankengeschichte. Der Fall ist klar – und wenn ihr mich fragt, wurde die Leiche zu uns abgeschoben, weil sie stinkt!»

«Die Staatsanwaltschaft interessiert nicht in erster Linie der Unfall», nahm Limacher den Faden wieder auf. «Die Frage ist, was die beiden dort unten zu suchen hatten. Es gibt berechtigten Anlass zur Sorge …»

«Spekulationen, würde ich das nennen.» Martens schnaubte verächtlich.

«Die Sache ist schon irgendwie faul.»

«Natürlich», rief Martens. «Dass hier etwas faul ist, kann ich auch ohne deine Spürnase feststellen. Der Kerl stinkt zum Himmel …»

«Was für Spekulationen?», wollte Petra wissen.

«Der Unfall muss sich in der Nähe des Bundesplatzes ereignet haben», erklärte Limacher. «Das geht aus Niederhausers Äusserungen bei Spitaleintritt hervor. Er war zum damaligen Zeitpunkt allerdings bereits verwirrt. Kurz nach der Einlieferung verlor er erneut das Bewusstsein. Möglicherweise wollten sich die beiden Zugang zu einem der Gebäude der Regierung verschaffen.»

«Via Kanalisation ins Bundeshaus?», fragte Berner mit ungläubigem Lächeln.

«Klar! Was denn sonst! Der Weg ins Bundeshaus führt durch die Scheisse, das wissen wir, – und wenn du aus der WC-Schüssel kommst, näherst du dich den meisten Politikern von der richtigen Seite …»

Berner kicherte und Martens grinste zufrieden.

Limacher wiegte nur den Kopf. «In der Nähe der Unfallstelle liegen das Bundeshaus, die Nationalbank, die Post, eine Schule, eine Kirche, das Bellevue …»

«Und die Goldreserven der Nationalbank!», ergänzte Berner.

«Im Bellevue findet in zwei Wochen das Treffen mit dem amerikanischen Aussenminister statt», fuhr Limacher unbeirrt fort.

«Der hier ein potentieller Attentäter?» Berner betrachtete Niederhauser zweifelnd.

«Vielleicht einfach ein wegkundiger Helfershelfer», meinte Limacher. «Und es muss nicht immer ein Attentat sein. Aushorchen, Daten sammeln, Internet anzapfen …»

«Und am Ende entpuppt sich das Ganze als private Führung unter Kollegen …» Martens blieb skeptisch.

«Alles ist möglich. Nicht nur die Staatsanwaltschaft, auch die Bundesanwaltschaft möchte Gewissheit. Wir sollen herausfinden, was Joseph Niederhauser unter den Boden trieb …»

«Das kann uns die Leiche auch nicht verraten», schimpfte Martens, «das ist die falsche Frage an den falschen Mann am falschen Ort.»

«Hast du sonst noch etwas gefunden?» Limacher musste trotz des Gestanks lächeln. Martens’ sonst schon rotes Gesicht hatte sich im Ärger violett verfärbt, und sogar sein spitzes Kinn, das die Nase nach vorne zu überragen schien, leuchtete dunkel.

«Nichts, was nicht im Spitalbericht steht. – Ausser, dass er stinkt, das steht nicht im Bericht.» Er knallte den Behälter mit den bereits entnommenen Organen auf den Tisch und deutete auf einen fleischigen Klumpen. «Das ist – oder besser gesagt: das war einmal die Leber. Das Vollbild der äthylischen Zirrhose! Dazu passend: Ösophagusvarizen, portale Hypertension, Splenomegalie …»

«Könntest du dich in einer für uns verständlichen Sprache ausdrücken?»

«Schrumpfleber, Krampfadern in der Speiseröhre, Hochdruck in der Pfortader, aufgedunsene Milz …»

«In Ordnung!», bremste ihn Limacher. «Und was hat das zu bedeuten?»

«Hundert Prozent Alkoholiker, anders lässt sich der Zustand der Organe nicht erklären. Von der Leber bis zum Hirn ist alles mehr oder weniger futsch. Zum Zeitpunkt des Sturzes betrug der rückgerechnete Alkoholpegel gegen zwei Promille. Aber auch ohne Alkohol dürfte er nicht mehr ganz sicher auf den Beinen gestanden haben. Dafür sprechen die Spuren an den Knochen. Typischerweise hat er in den letzten Jahren mehrere Stürze erlitten.»

«Warum typischerweise?» wollte Berner wissen.

«Weil der Alkohol die Nerven schädigt, wird der Trinker auch in nüchternem Zustand unsicherer und ungeschickter. Für den letzten Sturz von Joseph Niederhauser kann aufgrund der Verletzungen am Hinterkopf und an den Ellbogen ein Ausrutscher vermutet werden. Wenige Stunden nach seiner Einlieferung musste er beatmet werden. Nach der Lunge versagten Leber und Nieren, dann das Gerinnungssystem, und schlussendlich verstarb er an einem Multiorganversagen.»

«Keine Spuren einer Gewalteinwirkung?», fragte Limacher.

«Doch! Aber die sind vor allem den Kollegen vom Inselspital zuzuschreiben. Rippenbrüche von der Reanimation, Einstichstellen und Blutergüsse von Spritzen und Infusionen an den Armen, am Hals, an den Beinen, am Bauch und am Thorax. Ausser dem Hirn hat man so ziemlich alles punktiert …»

«Zeichen eines Verbrechens?» Limacher wandte sich ab. Irgendwie ertrug er den Obduktionssaal heute schlecht. Er wusste nicht, ob es am Gestank oder an der plötzlichen Erinnerung an den Geräteraum im Altersheim lag.

«Die Organe und die MR-Bilder sind zwar noch nicht restlos aufgearbeitet, aber zum jetzigen Zeitpunkt lautet die Antwort: nein», hörte er Martens antworten. «Das heisst: Keine Verletzungen, die nicht erklärbar sind. Und wie schon gesagt: es gibt eine sehr gute Übereinstimmung zwischen dem Spitalbericht und den Befunden. Was vor dem Spitaleintritt geschah, entstammt den Schilderungen des Arztes, der ihn als erster auf der Unfallstelle behandelt hat. Da ist nichts Widersprüchliches. Ich frage mich, warum ich mich überhaupt damit befassen muss. Aber ich habe ja keine Möglichkeit, Leichen abzuschieben.»

«Du bist eben die letzte Instanz!», lächelte Petra dem Gerichtsmediziner zu und erntete dafür einen giftigen Blick.

«Wie geht es weiter?», fragte Berner, nachdem sie sich von Martens verabschiedet hatten.

«Wir müssen möglichst rasch die zweite Kanalratte finden, wir müssen mit dem Arzt sprechen, der erste Hilfe geleistet hat, und wir werden uns in der Kanalisation umsehen müssen», zählte Limacher auf.

«Niederhausers Kleider sind bereits bei den Kollegen der Spurensicherung. Vielleicht finden wir dort einen Hinweis auf seinen Begleiter. Und der Termin beim Arzt steht bereits», informierte Petra.

«Sehr gut», lobte Limacher. «Was ergab eigentlich der Auszug aus Niederhausers Vorstrafenregister?» Die Frage ging an Berner.

«Zweimaliger Ausweisentzug wegen Alkohol am Steuer und einmal Ungehorsam in einem Betreibungsverfahren, jedenfalls nichts, was uns weiterhelfen könnte. Vielleicht hat Martens recht: etwas viel Aufwand für einen gestrauchelten Alkoholiker …»

«Der Gang in die Kanalisation könnte sich verzögern», bemerkte Petra. «Wegen der Ferienzeit ist man beim Stadtbauamt knapp an Personal …»

«Die Kollegen vom Sicherheitsdienst werden schon Dampf machen.»

«Vom Sicherheitsdienst?»

«Der Sicherheitsdienst des Bundes. Man macht sich Sorgen um die Regierung.»

«Die sind doch alle in den Ferien!»

«Gerade darum könnte es im Moment interessant sein, ins Bundeshaus einzudringen. Die Büros sind verwaist, der ideale Zeitpunkt um Wanzen zu platzieren.»

Sie hatten den Ausgang des Institutes für Rechtsmedizin erreicht. Draussen herrschte eine erdrückende Hitze.

«Uff!», stöhnte Berner.

«In der Kanalisation herrschen wenigstens angenehmere Temperaturen», tröstete ihn Limacher. «Bei der Terminfindung mit dem Stadtbauamt braucht ihr nicht auf mich zu schauen. Ich habe diese Woche wenig freie Valenzen …»

«Du befürchtest doch nur, deine Spürnase könnte in der Kanalisation Schaden nehmen!» neckte Berner.

«Es ist wegen dem Tod meiner Mutter. Bis Ende Woche muss ich das Zimmer im Altersheim geräumt haben; dann habe ich einen Termin beim Notar, beim Pfarrer, im IRM …»

«Im IRM?»

«Ich habe mich entschlossen, eine Autopsie zu veranlassen.»

«Eine Autopsie?», staunte Petra. «Was ist passiert?»

«Gar nichts! Aber die Pflege macht mir einen etwas überforderten Eindruck. Ich kenne mich: Ohne Autopsie würde ich mich den Rest meines Lebens fragen, ob da nicht etwas schiefgelaufen ist …»

«Wenn der Arzt einen natürlichen Tod festgestellt hat, wird dich deine Neugier etwas kosten!», gab Berner zu bedenken.

«Ich weiss!»

«Wie alt war denn deine Mutter?» fragte Petra.

«Achtundachtzig …»

«Da sollte man eigentlich sterben dürfen …»

«Auch das ist mir klar!»

«Verstehe!» Petra klopfte Limacher auf die Schulter. «Wir kümmern uns um Niederhauser und Zaugg.»

«Wer ist Zaugg?», fragte Limacher.

«Der Arzt, der Niederhauser erste Hilfe geleistet hat.»

6

Valérie beobachtete, wie das Elektrogefährt, das auf der an sich verkehrsfreien Riederalp als Taxi eingesetzt wurde, die schmale Bergstrasse hinunterruckelte. Es beförderte Stiftungsrat Teutenberg, von dem sie sich eben verabschiedet hatte, zur Seilbahnstation.

Als das Fahrzeug aus ihrem Blickfeld entschwunden war, wandte sie sich der Villa Cassel zu. Dank der speziellen Bauweise fügte sie sich trotz ihrer Grösse harmonisch in die scheinbar unberührte Bergwelt ein. Das Grundgeschoss war aus dem Fels gemauert, auf dem das Gebäude stand, und das Holz für den Riegelbau der oberen Stockwerke stammte aus dem Arvenwald gleich nebenan. Die aufstrebenden Balken, die hohen Fenster und das Türmchen verliehen dem Bau eine verspielte Leichtigkeit und gleichzeitig etwas Märchenhaftes.

Kein Wunder hatte sich dieses Refugium, welches sich der englische Bankier SirErnest Cassel vor über hundert Jahren hatte errichten lassen, schon früh zu einem konspirativen Treffpunkt entwickelt. Hier hatte sich SirCassel nicht nur erholen, sondern auch mit führenden Persönlichkeiten aus Europas Politik- und Wirtschaftswelt treffen können. Sogar der junge Churchill soll wiederholt zu Gast gewesen sein. Nach Cassels Ableben diente das Haus erst als Hotel und später als Zentrum der Naturfreunde. Mit der Übernahme durch die Stiftung ProGena setzte sich die Tradition der Villa als Ort des Austausches fort. Aber im Gegensatz zu früheren Zeiten wurde heute nicht über Politik, Wirtschaft oder Naturschutz, sondern über neue Technologien diskutiert.

ProGena setzte sich für eine offene Diskussion der Probleme der Gentechnologie ein. Nicht zuletzt dank dem weitreichenden Beziehungsnetz eines Viktor Teutenberg war die Riederfurka tatsächlich innert kurzer Zeit zu so etwas wie dem Mekka entsprechend interessierter Kreise geworden. Die Themen der Seminare, die Valérie zu organisieren mithalf, reichten von DNA-Analysen für Kranke und Gesunde über neuartige Therapien bis zu gentechnologisch veränderten Nahrungsmitteln und patentierten Mäusen. Längst interessierte sich nicht mehr bloss die Forschung für ihre Anlässe. Politiker, Juristen, Investoren, Interpol, Lebensversicherer, Saatgutproduzenten, Ethnologen – die Palette der Gäste und Referenten wurde immer breiter und immer illustrer.

Für einen der nächsten Anlässe hatte Valérie einen Referenten aus Harvard vorgeschlagen. Kostenpunkt: zwanzigtausend Dollar, exklusiv Spesen. Es hatte nicht einmal eine Diskussion gegeben. Im Gegenteil. Teutenberg hatte sie ermuntert, das Niveau zu halten! Das war eine Carte blanche und vor allem ein absoluter Vertrauensbeweis! Genau gleich wie seine Einladung für Freitag, wo sie sich bei einem privaten Anlass in Bern um seine Gäste aus Amerika kümmern würde.

Je mehr sie über ihren Erfolg nachdachte, desto mehr ärgerte sie sich über ihren Bruder. Wenn sie jetzt etwas nicht gebrauchen konnte, dann eine Geschichte über ihre Jugendsünden.

Ihr war klar, dass Hector in seiner fundamentalistischen Weltverbesserer-Haltung keine Rücksicht auf ihre Karriere nehmen würde. Dennoch hatte sie sich bislang nicht dazu entscheiden können, nach Bern zu fahren.

Sie befand sich in einem echten Dilemma. Wenn sie nicht spurte, riskierte sie die Veröffentlichung der Fotos, wenn sie ihm half, hing sie in seiner Geschichte mit drin, und würde dadurch noch erpressbarer.

Valérie fröstelte auf einmal. Die Sonne war hinter der Alpenkette verschwunden und damit hatte die stets frische Bergbrise eingesetzt. Sie ging zurück zur Villa. In ihrem Zimmer ordnete sie zunächst ihre Notizen aus dem Gespräch mit Teutenberg. Die Vertragsverhandlungen mit dem Referenten aus den USA würde sie an ihren Agenten in Boston delegieren. Vor Ort liessen sich diese Formalitäten einfacher erledigen.

Delegieren! Klar doch! Das war die Lösung!

Wenn sie Hectors Auftrag delegierte, kam sie seinem Wunsch nach, ohne selber involviert zu sein. Sie benötigte lediglich jemanden, der die Aufgabe ohne viel Aufhebens erledigte. Jemanden, der nicht allzu viele Fragen stellte und dem sie vertrauen konnte. Jemanden in Bern.

Sie griff zum Telefon und öffnete die Kontakte.

Unter Z gab es nur einen Eintrag.

7

«Tut mir leid, Frau von Stein, bei Fieber dürfen wir die Therapie nicht durchführen.»

«Ich fühl mich gesund!» Frau von Stein streckte der Pflegefachfrau ihren Arm buchstäblich unter die Nase.

Diese präsentierte ihr im Gegenzug das Thermometer. «Das sagt leider etwas anderes!»

«Das kommt von der Hitze!» Frau von Stein blieb unbeeindruckt liegen. «Ich habe gelesen, sogar die Klimaanlagen sind bei diesen Temperaturen überfordert. Wie soll denn da unsereins noch abkühlen können?»

«In unseren Richtlinien steht, dass die Therapie bei erhöhter Temperatur ausgesetzt werden muss. Und siebenunddreissig-komma-neun gilt bereits als erhöhte Temperatur …»

«Ich fühle mich gesund!», beharrte Frau von Stein und als sie merkte, dass die Schwester unsicher wurde, fügte sie an: «Professor Cooper höchstpersönlich hat mir erklärt, dass nur durch die regelmässige Verabreichung der Infusion eine optimale Wirkung erzielt werden kann!»

«Ich muss mich leider an die Richtlinien halten!» Die Schwester legte die Ampulle in den Kühlschrank zurück.

Frau von Stein richtete sich auf. «Ich bin der Meinung, der Professor muss entscheiden!»

«Ich weiss nicht, ob das möglich ist …»

«Dann klären Sie es ab!» Frau von Stein lehnte sich demonstrativ zurück. «Ich verlasse das FEY nicht, ohne mit dem Professor gesprochen zu haben!»

«Ich kann sehen, ob sich was machen lässt.» Die Pflegefachfrau kapitulierte.

«Ich habe nicht den ganzen Morgen Zeit!», warf ihr Frau von Stein nach, bevor die Türe ins Schloss fiel.

«Was bildet die sich ein?» zischte sie. Seit wann entscheidet die Pflege über die Therapie? Schliesslich besprach sie ihre Essenswünsche auch nicht mit dem Kellner, sondern mit dem Koch, und die Änderungswünsche ihrer Kleider nicht mit der Verkäuferin, sondern mit dem Schneider.

«Das wäre ja noch schöner!» Sie war unwillkürlich aufgestanden, um im Spiegel neben der Ankleide ihr Gesicht zu betrachten. Die neue Therapie mit dem vielversprechenden Namen Ambrosia war zwar sündhaft teuer, aber offensichtlich auch wirksamer als all die Masken und Salben, Sauerstoff und Botox, Frischzellen und was sie sonst schon alles gegen das Alter angewendet hatte.

Das Erstaunlichste aber war, dass sich nicht nur ihre Falten zu glätten schienen, sondern dass sie auch innerlich eine Verjüngung spürte. Sie fühlte sich vitaler und wendiger, und dies nicht nur körperlich. Vor der Therapie hätte sie vielleicht bei der eben geführten Diskussion klein beigegeben. Aber gerade in den letzten Wochen hatte sie Biss wie in ihren besten Jahren. Das war sogar ihrer Tochter aufgefallen …

«Der Professor ist im Moment leider nicht abkömmlich», meldete sich die Schwester zurück, «aber er hat versichert, vorbeizuschauen, sobald er frei ist. Er meinte, wenn Sie sich nicht krank fühlen, können wir die Infusion trotz erhöhter Temperatur beginnen. Natürlich auf eigene Verantwortung.»

«Das ganze Leben läuft auf eigene Verantwortung, Liebes!», bemerkte Frau von Stein grossmütig und legte sich wieder in den weich gepolsterten Therapiesessel.

8

Ziemlich genau zur gleichen Zeit sass Limacher auf der andern Seite des Bahnhofplatzes in der Eingangshalle der Seniorenresidenz Renaissance und wartete auf den Mann vom Brockenhaus. Die Räumung des Zimmers gestaltete sich komplizierter, als gedacht. Eigentlich hatte seine Mutter schon anlässlich des Heimeintrittes grosszügig aussortiert. Das bedeutete aber auch, dass die jetzt hinterlassenen Habseligkeiten besonders vorsichtig erlesen werden mussten. Und die Tatsache, dass die weiteren Erbberechtigten im Ausland, das hiess, seine Tochter in Kanada, sein Bruder in Japan und seine Nichte in Frankreich lebten, machte die Sache auch nicht einfacher.

Limacher hatte sich entschieden, den Nachlass in drei Kategorien aufzuteilen.

Kategorie eins: Brockenhaus, beziehungsweise Entsorgung. In diese Kategorie fiel der grössere Teil der wenigen Möbel, der Kleidungsstücke, der Bücher, des Geschirrs und der Pflanzen.

Kategorie zwei: unbedingt behalten. Das betraf den Schmuck, die persönlichen Dokumente und Fotoalben, die Pendule und den kleinen Sekretär, der seiner Tochter versprochen war.

Kategorie drei: keine Ahnung. Hier landete, was Limacher von sich aus ins Brockenhaus geben würde, aber vielleicht die andern interessieren könnte, wie beispielsweise die alte Nähmaschine mit Tretantrieb, das Langenthaler Porzellan mit Goldrand, zwei alte Stiche, ein Ölbild mit einer Innerschweizerlandschaft, eine lose Sammlung von Ansichtskarten, ein paar Nippsachen, und, und, und – die Liste dieser Kategorie war bedenklich umfangreich geworden.

Seine Dreizimmerwohnung verfügte über keine grossen Platzreserven und seine Garage diente bereits jetzt als Lager- und Bastelraum. Entweder er fand zusätzlichen Stauraum, oder er musste sich von ein paar seiner Kaffeemaschinen trennen. Im Moment hatte er sowieso kaum Zeit für seine Sammlung. Aber er wusste auch, dass er sich in seinem Leben nach der Polizei über jede weggegebene Maschine ärgern würde …

«Christian!?» Eine bekannte Stimme riss ihn aus seinen Gedanken.

«Liz?»

«Da verliert man sich über Jahre aus den Augen und dann läuft man sich dauernd über den Weg!»

Das stimmte. Fast zwanzig Jahre war es her, seit er mit Elisabeth von Stein zusammengearbeitet hatte. Sie hatte damals für die Washingtoner Konferenz einen Bericht über Raubkunst in der Schweiz zu verfassen und er hatte sie in ermittlungstechnischen Fragen beraten. Es war eine interessante Zeit gewesen und Limacher konnte sich selbst nicht erklären, warum sie sich in all den Jahren nicht mehr begegnet waren, wo sie doch beide in Bern lebten. Wahrscheinlich waren die Wege einer Kunsthändlerin und eines Fahnders einfach zu verschieden.

Das hatte sich mit seinem Umzug in den Altenberg geändert. Nach der Trennung von Gisela hatte er sich in den ehemals gemeinsamen vier Wänden zunehmend fremd gefühlt und im Winter war er umgezogen. Liz’ Haus lag einen Steinwurf von seiner neuen Wohnung entfernt und seither begegneten sie sich regelmässig an der Aare oder im Restaurant «Altenberg».

«Also hier hätte ich dich zuletzt erwartet», staunte Liz. «Ist man auch im Altersheim nicht sicher an Leib und Leben?»

«Hier lauert der Tod vor jeder Tür!»

«Du ermittelst?»

«Nein, oder sagen wir mal: nicht direkt. Meine Mutter ist vor vier Tagen gestorben …»

«Oh! Das tut mir leid, Christian», Liz umarmte ihn spontan.

«Wir wissen alle, welche Station im Leben man mit einem Heimeintritt betritt. Das war auch meiner Mutter bewusst. Es ist noch keine zwei Monate her, dass sie mir mitteilte, sie habe mit dem Tod Frieden geschlossen. Ich habe mir damals nichts dabei gedacht, aber jetzt habe ich verstanden. Sie hat das Leben als abgeschlossen betrachtet. Den Tod hat sie sich nicht direkt herbeigesehnt, aber sie war bereit zu sterben. Und wie es scheint, konnte sie so sterben, wie sie es sich immer gewünscht hatte: Einschlafen und nicht mehr aufwachen.»

«Was heisst, wie es scheint?»

«Ich weiss nicht, wie sie gestorben ist – es war keiner da!»

«Dich beschäftigt, dass du nicht da warst?»

«Auch, aber nicht nur das.»

«Was dann?»

«Bei meiner Arbeit erlebe ich den Tod brachial. Da schlägt er buchstäblich zu, brutal und schmerzhaft. Er reisst die Menschen aus dem Leben, er reisst Lücken in Beziehungen, in Familien, in Gemeinschaften. Seiner Spur folgen Trauer und Ratlosigkeit, Verzweiflung und Wut, bis hin zu blankem Hass. – Und hier soll es diametral anders sein? Hier heisst es: willkommen, lieber Tod! Wir warten auf dich! Bring uns den grossen Frieden! – Das irritiert mich …»

Liz klopfte ihm auf die Schulter. «Sag mir einfach, wenn ich etwas für dich tun kann!»

«Vielen Dank! Bislang komm ich klar. Die Termine sind gesetzt, die Texte ausgewählt, die Adressen geschrieben.»

Liz musterte ihn kritisch. «Das tönt jetzt fast allzu pragmatisch!»

«Heulen bringt auch nichts», meinte Limacher und wechselte das Thema. «Und du? Was treibt dich hierher? Wahrscheinlich auch die ältere Generation?»

«Für meine Mutter ist das Heim kein Thema!» Liz verdrehte die Augen. «Hier wohnen schliesslich nur alte Leute – und sie selber ist ja erst dreiundachtzig! Sie sieht ihre Zukunft eher in einer Jugendherberge als in einer Altersresidenz.»

«Die Hoffnung stirbt zuletzt.»

«Und diese Hoffnung lässt sich gut verkaufen. Meine Mutter würde alles darum geben, das Alter aufzuhalten!» sagte Liz. «Aber eigentlich bin ich aus einem ganz anderen Grund hier. Die Küche des «Renaissance» macht am Freitagabend das Catering – ich hoffe doch sehr, du bist trotzdem dabei?»

«Tut mir leid, im Moment bin ich nicht in Partystimmung …»

«Es gibt keine Party. Es ist ein kultureller Farbtupfer für die Zuhausegebliebenen. Und in gewissem Sinn passt das Thema des Künstlers zu deiner jetzigen Lage. In DDs Bilder geht es ums Leben und ums Sterben.»

«Wer ist Didi?»

«Nicht Didi», Liz lächelte halb amüsiert und halb nachsichtig. «DD! – ein englisches Doppel-D. Es steht für Dan Dump, alias Daniel Locher. Der Emmentaler ist immerhin einer der bedeutendsten Schweizer Gegenwartskünstler.»

«Sagt mir nichts», musste Limacher zugeben.