Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hanser, Carl

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

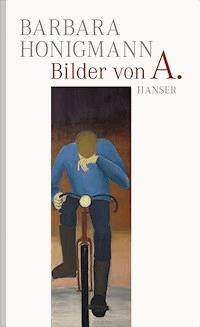

Ost-Berlin zu Zeiten der DDR: Eine unkonventionelle Liebe beginnt zwischen dem Theaterregisseur A. und einer jungen Frau, die sich nicht entscheiden kann, ob sie Theatermacherin, Malerin oder Schriftstellerin werden will. Barbara Honigmann erzählt mit „Bilder von A.“ eine bewegende Geschichte zwischen Judentum und Kommunismus im geteilten Deutschland. Mit unvergleichlicher persönlicher Nähe beschreibt sie die künstlerische Gegenkultur der letzten Jahrzehnte der DDR und die Probleme einer jungen Frau, die sich langsam ihres Judentums bewusst wird.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 131

Veröffentlichungsjahr: 2011

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Hanser eBook

Barbara Honigmann

Bilder von A.

Carl Hanser Verlag

eBook-ISBN 978-3-446-23832-9

© Carl Hanser Verlag München 2011

Alle Rechte vorbehalten

Satz: Fotosatz Amann, Aichstetten

Datenkonvertierung eBook:

Kreutzfeldt digital, Hamburg

Unser gesamtes lieferbares Programm

und viele andere Informationen finden Sie unter:

www.hanser-literaturverlage.de

Damals, in Berlin, im Osten, aber vielleicht auch noch später, im Westen, davon erwähnte er in seinen Briefen nichts, fuhr A. immer mit dem Fahrrad durch die Stadt, zum Theater und vom Theater und alle sonstigen Wege hin und her. Manchmal brachte er mich mit dem Fahrrad nach Hause, dann setzte ich mich vorne quer auf die Fahrradstange, und A. lenkte sozusagen an mir vorbei durch die Straßen. Das war aber verboten, in der DDR war ja fast alles verboten, und einmal hielt uns ein Volkspolizist an:

»Absteigen!«

»Ja, warum denn?«

»Das ist verboten.«

Was denn nun schon wieder verboten sei?

»Einen Fahrgast auf der Fahrradstange zu transportieren!«

Aber warum denn um Himmels willen?

»Wegen der Gefährlichkeit!«

»Wegen der Gefährlichkeit!« A. und ich kriegten einen hysterischen Lachanfall, und der Volkspolizist nahm Reißaus, er bekam wohl Angst, wir könnten Verrückte sein, und dafür war er nicht zuständig. So fuhren wir also ruhig weiter durch die Stadt und noch ein paar Extrarunden durch den Friedrichshain, unseren »Central Park«, in dessen Mitte sich, als Symbol für das sprichwörtliche Gras, das über alles wächst, der »Mont Klamott« erhebt, aber auch Bäume, Sträucher und Blumen wachsen dort inzwischen üppig, als ob es nie einen Krieg gegeben hätte, und ein Weg schlängelt sich über den aufgehäuften Ruinen der zerstörten Stadt bis zu einer Aussichtsplattform, von der man Berlin in alle Himmelsrichtungen, also auch bis in den Westen hinübersehen kann. Den Weg hoch mußte A. sein Fahrrad natürlich schieben, aber hinunter rasten wir nur so und schrien in den Kurven, weil es so aufregend war.

Irgendwann tat mir der Hintern vom Auf-der-Stange-Fahren weh, gefährlich war es zwar nicht, aber sehr bequem war es auch nicht gerade. A. begleitete mich nach Hause in meine Kniprode-Straße, gleich hinter dem Friedrichshain, die gerade in Arthur-Becker-Straße umbenannt worden war, darüber regten sich die Leute in meinem Haus noch lange auf, »wozu denn das nun noch!« Arthur Becker war ein kommunistischer Antifaschist, der während des Spanienkrieges in den internationalen Brigaden gekämpft hatte und dann erschossen worden war, diese Geschichte kannte aber kein Mensch, und sie interessierte auch keinen Menschen in meinem Haus, es reichte schon, daß der kleine Park neben der S-Bahn-Station jetzt nach einem hingerichteten Antifaschisten Anton-Saefkow-Park hieß und daß es im ganzen Umkreis noch mindestens fünfzehn andere Antifa-Kämpfer-Straßen gab. Die Leute wollten ihre Kniprode-Straße wiederhaben, wer immer der Herr Kniprode gewesen sein mag, er war bestimmt kein Antifaschist, und die Straße habe doch schon immer so geheißen, noch in »Friedenszeiten«, zeterten die Leute. Heute wohnen sie, wenn sie noch leben, wieder in der Kniprode-Straße.

Der Radfahrer, das erste Bild von A. also. Ich malte es auf ein Brett, das ich aus meinem Bücherregal nahm, auf diese Weise entstand dort gleichzeitig eine höhere Abteilung für Kunstbücher. Der Radfahrer ist längs auf das Regalbrett gemalt, en face, er fährt direkt auf den Betrachter zu; ein Mann en face auf einem Fahrrad verliert jeden Raum, jedes Volumen. A. hält seine rechte Hand an die Stirn, er hat, wie so oft, Kopfschmerzen. Der Hintergrund ist changierend in Lila-Grau-Gelb mit starker Wolkenbildung gehalten, dramatisch. Das Längsformat war für die Abbildung von A.s langen Beinen nötig, die er mit allen Fluchttieren gemeinsam hatte, Gazellen, Giraffen, Antilopen.

Entflohen ist er seit langem.

Wenn ich an A. denke, bin ich verletzt, beleidigt, fühle mich abgewiesen und ausgenutzt, er ist mir fern, fremd, unverständlich, und ich liebe ihn.

Wir sind, wie man so sagt, im Bösen auseinandergegangen. Unversöhnt.

A. ist jetzt tot.

Gerade habe ich seine Briefe gezählt. Es sind viele über hundert, Gedichte, Notizen, Essays und Textentwürfe nicht mitgerechnet. Ich habe nicht bis zu Ende gezählt. Blätter über Blätter, manche vergilben schon, das Papier ist mürbe geworden und fängt an zu zerfallen, die Tinte ist an manchen Stellen verblichen, denn A. schrieb oft mit dem Füllfederhalter.

Ich werde ihm wahrscheinlich tausend Briefe geschrieben haben, Gedichte, Traumblätter, Zeichnungen, aus Büchern abgeschriebene Seiten und Manuskripte nicht mitgerechnet. Seine letzte Frau oder Freundin, ihren Namen habe ich mir nicht gemerkt, hat mir nach seinem Tod alle meine Briefe und Sendungen zurückgeschickt. Eingeschrieben. Ich mußte auf der Post Schlange stehen, um das Paket entgegenzunehmen. Mußte mich ausweisen. Zu Hause habe ich sie dann zusammen mit seinen Briefen, die ich in verschiedenen Pappkartons immer mitgeschleppt hatte, in eine mit bunten Blumen verzierte Blechkiste umgebettet und eingesargt. Eine amerikanische Blechkiste, die, wie alles Amerikanische, überdimensioniert ist und auf deren Deckel Worthley&Strong Fruit Company Inc. California steht. Eine Freundin hatte sie mir geschenkt, sie meinte, man könnte darin große Mengen Kuchen und Kekse »für ewige Zeiten« aufbewahren – ich habe bis heute nicht verstanden, wozu jemals soviel Kuchen und Kekse »für ewige Zeiten« aufbewahrt werden sollten. Natürlich habe ich meiner Freundin nie gesagt, wozu ich ihre Kiste umfunktioniert habe: zur Gruft einer Korrespondenz, die immerhin fast dreißig Jahre angedauert und die »ewigen Zeiten« von Kuchen und Keksen vielleicht noch übertroffen hat.

In all den Jahren, die unsere Korrespondenz andauerte, sind wir weit auseinander gekommen. Ich lebe jetzt in einer Stadt, die A. nie betreten hat, mit Yoav, den er nicht kennt.

Unsere Wege haben sich voneinander entfernt, und wir sind doch verbunden geblieben, unauflöslich und unerlöst in irgendeinem Ich-weiß-nicht-Was. Liebe war es vielleicht oder vielleicht auch nicht. Freundschaft war es jedenfalls nicht, oder wir wollten es nicht so nennen, wollten es überhaupt nicht benennen und regelhaft zuordnen. So etwas wie eine alte Liebe, die sich in Freundschaft verwandelt, das gibt’s doch. Aber nicht für uns. Auf gar keinen Fall, ausgeschlossen. Das war nichts für uns, sich ab und zu anrufen, wie geht’s, wie steht’s, was machst du gerade, hast du das und das gehört von dem und dem, und wie ist bei euch das Wetter, wie geht’s deinem Mann, deiner Frau und den Kindern.

Zuerst, damals in Berlin, haben wir uns die Briefe oft unter die Tür geschoben, in der DDR hatte ja fast niemand ein Telefon, und der Post konnte und wollte man sowieso nichts anvertrauen. Manchmal waren es auch nur Zettel, manchmal ein Liebeswort, manchmal ein böses Wort, manchmal eine Kunstpostkarte, an der wir noch weitergezeichnet hatten und die dadurch alle möglichen Anspielungen und Botschaften erhielt, manchmal ein paar Zeilen aus einem Gedicht, ein aufgeschnapptes Wort oder eine ganze Seite aus einem Buch, den Text eines Dichters, den man besser in sich eindringen lassen konnte, wenn man ihn mit der Hand abschrieb, weil er Worte enthielt, in denen wir wiederfanden, was wir dachten und fühlten.

Sicher hatte er in den ersten Zeiten gerade in seiner Einsamkeit mit Vergnügen daran gedacht, er werde durch das Medium seiner Werke aus der Entfernung denjenigen, die ihn verkannt oder beleidigt hatten, eine höhere Meinung von sich geben können. Vielleicht lebte er damals nicht aus Gleichgültigkeit so zurückgezogen, sondern aus Liebe zu den anderen, und wie ich auf Gilberte verzichtet hatte, um ihr eines Tages von neuem unter liebenswerteren Farben zu erscheinen, bestimmte er sein Werk ganz gewissen Leuten, sah es als eine Rückkehr zu ihnen an, durch die sie ihn, ohne ihn wiederzusehen, dennoch lieben, ihn bewundern, mit ihm in Beziehung stehen würden.

Oft waren es auch nur kurze Mitteilungen über mögliche Verabredungen, die einfache Frage, ob wir uns sehen wollten oder nicht, und wenn ja, wann es dann paßte.

Zettel von A., daß er vorbeikommt. Aber wann? Ob am Abend oder am späten Nachmittag, kann er nicht sagen, eher am Abend, vielleicht auch erst übermorgen, morgen geht es nicht, überhaupt nicht, übermorgen ist auch unsicher, also am späten Nachmittag oder zum Abend, ich weiß nicht, ich will’s versuchen, ich werd’s versuchen. Umarmung. Bis dann!

Und dann saß ich bis zum Sendeschluß, den es damals noch gab, vor meinem Fernseher, auf den ich immer mit der Faust hauen mußte, um den Sender zu wechseln, und wartete.

Das ewige Warten. Vielleicht klopft er. Die Klingel ging ja nicht. Vielleicht ruft er im Hof. Die Haustür wurde ja um acht abgeschlossen. Fernseher leise. Warten.

Warten ist Erstarren.

Warten ist Angsthaben.

Von Anfang an waren wir uns immer gleichzeitig zu nah und zu entfernt, wußten nicht, wie wir es sagen, wie es ertragen sollten, und fühlten uns sowohl verloren in der Zeit und am Ort, jeder aus seinen Gründen, aber festhalten konnten wir uns nirgends und am wenigsten aneinander. Irgend etwas zwischen uns wog zu schwer und hörte nicht auf, an uns zu zerren. Vielleicht gibt es auch keine helle Liebe auf der Welt, schon gar nicht zwischen zweien, die vom Theater sind und dazu von so unterschiedlicher Herkunft, die sie aber nicht beachten wollten, an die sie überhaupt nicht dachten und von der sie sich auch nichts erzählten. Sie sprachen ja immer nur über Kleist und lasen sich gegenseitig Kleist vor.

A. ist jetzt tot.

Das erste Treffen zwischen A. und mir hatte unser gemeinsamer Freund Valentin arrangiert. Er wußte, daß A. noch einen Mitarbeiter für seine Kleist-Inszenierung in der folgenden Spielzeit suchte und ein großes Projekt in seinem Kopf wälzte, für das es eines verschworenen Ensembles und der Mitarbeit aufrechter Getreuer bedurfte. Und Valentin wußte, daß ich mich schon während meines Studiums und später als Dramaturgin mit Kleist beschäftigt und einige Kleist-Bilder gemalt hatte, denn Valentin war Maler, und wir zeichneten und malten oft zusammen. So hatte er ein gemeinsames Gespräch vorgeschlagen, bei sich zu Hause, in seiner Hinterhofwohnung in der Bersarin-Straße, bei dem wir uns kennenlernen und unsere Kleist-Vorstellungen schon einmal austauschen könnten. Und dann würde es eben klappen oder auch nicht.

Es klappte.

Ich kam natürlich zu spät, und A. sagte hinterher, gleich als du deinen Kopf durch die Tür gesteckt und so frech gegrinst hast, wußte ich, was geschehen wird. Dabei hatte ich nur mein Ankommen durch ein schnelles Hallo, guten Tag, hier bin ich, bekunden wollen, bevor ich mir den Mantel auszog und an den Haken im Flur hängte.

A. war gerade von seiner ersten West-Inszenierung zurückgekehrt, es war die Zeit, als die DDR begann, ihre Regisseure in den Westen zu »exportieren«. In München, vielleicht war es auch eine andere Stadt, hatte er Die Wupper von Else Lasker-Schüler inszeniert, ein Stück, das nur selten aufgeführt wird, und dabei hatte er ihr Werk, ihr Leben und ihre Zeichnungen, die er bis dahin nur vom Hörensagen kannte, für sich entdeckt. Er stand noch ganz im Banne dieser Entdeckung und sei, wie er mir später sagte, nicht nur über mein Grinsen schockiert gewesen, als er mich sah, sondern darüber, wie ähnlich ich der Lasker-Schüler sähe, so schwarz und dunkeläugig. Offensichtlich wußte er nicht, oder wollte es auch nicht wissen, daß deutsche Juden oft so aussehen, also vom »dunklen Typ« sind, oder wenigstens einige von ihnen, wie zum Beispiel die ganze kleine Schar meiner jüdischen Freundinnen, was zur Folge hatte, daß wir damals in Berlin immer und überall miteinander verwechselt wurden, in Läden, im Café, in der Bibliothek, Wera, Helga, mehrere Evas und ich.

Weil ich auch noch mit einer Schüler-Verwandtschaftslinie aufwarten konnte und dazu mein Geburtstag nur um einen Tag von dem Else Lasker-Schülers verschoben ist, nannte mich A. dann einfach Prinz Jussuf und prophezeite mir, ich würde eines Tages auch noch Gedichte schreiben, was ich heftig verneinte.

Mein Onkel Andreas Schüler, eigentlich ein Cousin meines Vaters, ich weiß nicht, wie man das nennt, war alles andere als ein Dichter, vielmehr Professor für sozialistische Ökonomie in Ilmenau. Manchmal kam er zu sozialistischen Ökonomie-Tagungen nach Berlin, dann wohnte er bei uns und wir sahen uns abends zusammen im Westfernsehen einen Krimi an, den er immer schlau kommentierte. Ich mochte ihn, weil er temperamentvoll und witzig war; das Temperament war vielleicht ein Schüler-Erbteil, der Witz kam aus den bitteren Erfahrungen der Ausgrenzung und des Exils, wie bei meinen eigenen Eltern und denen von Wera, Helga und mehreren Evas auch.

A. war jedenfalls sehr beeindruckt über dieses Zusammentreffen, und so erzählte er erst eine ganze Weile von Else Lasker-Schüler und seiner Wupper-Aufführung, bevor wir den Rest des Abends dann über Kleist und sein Werk, seine Stücke, seine Prosa, seine Briefe und natürlich auch sein Leben sprachen, dessen Spuren ja buchstäblich vor unserer Haustür lagen. Valentin wurde es irgendwann zuviel, er verzog sich auf sein Sofa, das auch sein Bett war, und war bald eingeschlafen. Wir rollten ihn in seine Decke, zogen die Wohnungstür leise hinter uns zu und fanden uns auf der nächtlichen Bersarin-Straße, Ecke Karl-Marx-Allee wieder. A. begleitete mich nach Hause, Bahnen oder Busse fuhren schon längst nicht mehr, und wir suchten sowieso nach den größtmöglichen Umwegen, auf denen sich die Kleist-Inszenierung ins Unermeßliche steigerte und wir uns gegenseitig zu einem ganz großen, ganz unkonventionellen, poetischen, experimentellen, avantgardistischen und natürlich subversiven Projekt befeuerten. Denn wir identifizierten uns über alle Maßen mit Kleist und vereinnahmten sein Unglück, seine Wut und Verzweiflung über seine Ohnmacht, die wir aus seinen Werken und Briefen herauslasen, für unsere eigene Wut und Verzweiflung: Dies Land ein Grabeshügel aus der See.

Kleist sprach von Preußen, aber wir meinten die DDR. Darüber waren wir uns von Anfang an einig, A. und ich, und daß auch wir unser Herz mit uns herumtragen, wie ein nördliches Land den Keim einer Südfrucht. Es treibt und treibt und kann nicht reifen.

Damals konnten wir unser tägliches Unglück und die immerwährende Unzufriedenheit noch auf die politischen Verhältnisse in der DDR schieben, und erst später merkten wir, daß wir damit zwar nicht unrecht, aber auch nicht recht hatten, und wenn uns auch schon in vielen Romanen, vom Leben ganz zu schweigen, die Comédie humaine vorgespielt worden war, war es, als wir später in den Westen kamen, doch eine Enttäuschung, als wir uns dort gezwungen sahen, unsere Rollen einzunehmen und in dieser Komödie mitzuspielen, während wir das in der DDR noch dramatisch verweigert hatten; vielleicht hatten wir gegen Windmühlen gekämpft, aber doch auch um unsere Würde, und aus diesem Kampf, wenn wir nicht gerade in Resignation verfielen, eine gewisse Energie und Hoffnung gewonnen.

Auf dem langen Marsch über die Karl-Marx-Allee kamen wir auch zu der Stelle, wo nun ein dummer leerer Platz an etwas Verschwundenes erinnerte. Trotz unseres Altersunterschieds erinnerten wir uns noch beide an das riesige Stalin-Denkmal, das hier gestanden hatte, und an die zahlreichen peinlichen und pharaonenhaften Zeremonien und Veranstaltungen, die davor abgehalten worden waren, A. hatte damals noch als Mitglied der neuen deutschen sozialistischen Jugend an ihnen teilgenommen, und auch ich konnte mich noch an eine solche Veranstaltung erinnern, bei der ich als kleines Mädchen an der Hand meines Vaters gespürt hatte, wie ein schaurig bewegtes Freudengefühl von ihm auf mich überging. In einer anderen Erinnerung läßt er mich einen Blumenstrauß an der Stalin-Statue niederlegen, während er im Auto wartet; vielleicht war das kurz nach Stalins Tod.

A. und ich schüttelten uns, als wir uns an der dummen leeren Stelle unsere Erinnerungen erzählten, als könnten wir sie damit abwerfen, dann lachten wir einfach los, und dann küßten wir uns, während gerade die Sonne aufging und gleichzeitig aus dem ersten Morgenlicht ein Riesenlaster mit einem Anhänger auf der menschenleeren Straße auftauchte, als er an uns vorbeikrachte, hupte der Fahrer uns aufmunternd zu, und wir winkten lachend zurück.

Und dann kam es, wie es kommen mußte, A. begleitete mich in meine Dachwohnung in der gerade umbenannten Kniprode-, jetzt Arthur-Becker-Straße, wir küßten uns wieder, in meiner Küche, auf dem Bett, aber die Nacht verbrachte er nicht bei mir, und das tat er auch später nie. Ich glaube, wir wollten beide vermeiden, uns beim Frühstück gegenüberzusitzen und zu fragen, möchtest du Käse oder Marmelade? Nur kein Alltag, sondern nur Poesie! Nur Kleist!