Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hannibal Verlag

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Musiker-Biographie

- Sprache: Deutsch

2008 bat Billy Joel den amerikanischen Musikjournalisten Fred Schruers, ihm beim Verfassen seiner Autobiografie zu helfen. Über einhundert Stunden verbrachten die beiden daraufhin damit, intensiv über Joels Leben zu sprechen: über seine Kindheit in Long Island, über seine Erfahrungen als Boxer, über seine gescheiterte Ehe mit Christie Brinkley und den Kampf gegen seine Drogensucht - und natürlich auch über seine Songs und seine Karriere. Sie sprachen über "Piano Man", jenem Song, in dem Joel 1973 seine Erfahrungen als Barpianist verarbeitete und der sein Image maßgeblich prägte. Sie sprachen auch über die vielen Hits, die der Sänger in späteren Jahren verzeichnen konnte: Uptown Girl, Leningrad, We Didn't Start The Fire oder River Of Dreams - allesamt Klassiker, die Joel zu einem der größten Rockstars der USA gemacht haben, der auch heute noch die großen Hallen füllt. Als Songwriter zeigte Billy Joel stets ein großartiges Gespür für mitreißende Melodien, aber auch eine hervorragende Beobachtungsgabe. Aber mit dem Projekt Autobiografie fühlte er sich in letzter Konsequenz dann doch nicht wohl. Überraschend erklärte er nach drei Jahren Vorbereitung, die Arbeit daran habe ihm klargemacht, dass es für ihn nicht gut sei, ständig über die Vergangenheit nachzugrübeln - er wolle das, was er zu sagen habe, lieber weiter in seiner Musik verarbeiten. 2012 kamen der Sänger und sein Ko-Autor schließlich zu einer überraschenden Übereinkunft: Fred Schruers, so schlug Joel vor, solle das Buch allein schreiben, und zwar nicht mehr aus seinem persönlichen Blickwinkel, sondern objektiv und offen - und unter Verwendung aller Informationen, die der Journalist in den vielen intimen Gesprächen gewonnen hatte. Schruers ging sofort wieder an die Arbeit, recherchierte weiter und sprach mit zahllosen Freunden, Familienmitgliedern und Musikerkollegen, um das von Joel selbst gezeichnete Bild abzurunden. Daraus entstand ein packendes Porträt des facettenreichen Sängers: Es vereint Nähe, Authentizität und Detailfülle mit dem kritischen Blick eines Außenstehenden, der auch die Widersprüche und Schattenseiten dieser beeindruckenden Karriere erkennen vermag.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 680

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

www.hannibal-verlag.de

Impressum

Der Autor: Fred Schruers

Deutsche Erstausgabe 2016

Titel der Originalausgabe:

„BILLY JOEL – The Definitive Biography“

© 2014 Fred Schruers

ISBN 978-0-8041-4019-5

Crown Archetype, an imprint of Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House LLC, New York

Wir bedanken uns bei Newsday LLC für die freundliche Genehmigung des Abdrucks von Auszügen aus den Artikeln „Look What Grew On Our Lawns“ von Harvey Aronson (28. Oktober 1967), Copyright © 1967 Newsday LLC, und „Joel, Wife Splitting Up“ von Glenn Gamboa (18. Juni 2009), Copyright © 2009 Newsday LLC. Alle Rechte vorbehalten. Abdruck mit freundlicher Genehmigung von Newsday LLC.

Design und Satz: Thomas Auer, www.buchsatz.com

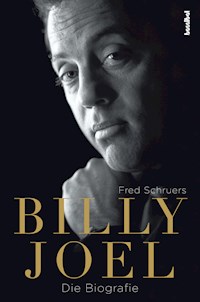

© Coverfoto: Mark Hanauer

© Foto Buchrückseite: Billy Joel Archiv

Weitere Fotocredits siehe Seite 438

Übersetzung: Kirsten Borchardt

Lektorat und Korrektorat: Hollow Skai

© 2016 by Hannibal

Hannibal Verlag, ein Imprint der KOCH International GmbH, A-6604 Höfen

www.hannibal-verlag.de

ISBN 978-3-85445-494-6

Auch als Hardcoverk erhältlich mit der ISBN 978-3-85445-493-9

Hinweis für den Leser:

Kein Teil dieses Buchs darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitale Kopie oder einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlags reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet werden. Der Autor hat sich mit größter Sorgfalt darum bemüht, nur zutreffende Informationen in dieses Buch aufzunehmen. Es kann jedoch keinerlei Gewähr dafür übernommen werden, dass die Informationen in diesem Buch vollständig, wirksam und zutreffend sind. Alle durch dieses Buch berührten Urheberrechte, sonstigen Schutzrechte und in diesem Buch erwähnten oder in Bezug genommenen Rechte hinsichtlich Eigennamen oder der Bezeichnung von Produkten und handelnden Personen stehen deren jeweiligen Inhabern zu.

Inhalt

Prolog

I. Wurzeln: Die Ballade von Billy The Kid

Kapitel 1: Levittown

Kapitel 2: Piano Kid

Kapitel 3: Ein Schritt nach vorn

II. Der Durchbruch: Der Himmel belohnt die Geduldigen

Kapitel 4: Erster Gruß an Hollywood

Kapitel 5: Spiel mir ein Lied, Piano Man

Kapitel 6: Abschied von Hollywood

Bildstrecke 1

Kapitel 7: Der Hit

Kapitel 8: Ein neuer Sound

Kapitel 9: Uptown Girls

Kapitel 10: Christie Lee

III. Der Preis des Ruhms: Alles oder nichts

Kapitel 11: Sturmwarnung

Kapitel 12: Der Zyniker

Kapitel 13: Die Nacht ist noch jung

Kapitel 14: Neue Ufer

Bildstrecke 2

Kapitel 15: Katie Lee

Kapitel 16: Abschied vom Shea Stadium

Kapitel 17: Und wieder geht ein Tag zu Ende

Kapitel 18: Klatsch und Tratsch

IV. Die Legende: Nach all der langen Zeit

Kapitel 19: Der Privatier

Kapitel 20: Die guten alten Zeiten

Coda

Epilog

Quellenhinweise

Fotonachweise

Danksagungen

„It’s five o’clock on a Monday, and the regular crowd shuffles in …“ So könnte man die erste Zeile des „Piano Man“ abwandeln, wollte man diesen Augenblick um fünf Uhr an einem Montagnachmittag beschreiben. Die Stammgäste finden sich ein, allerdings nicht in einem kleinen Club wie in dem berühmten Song, sondern in der kühlen, noch völlig leeren Halle des New Yorker Madison Square Garden. Während das Hallenpersonal noch damit beschäftigt ist, auf dem abgedeckten Eishockey-Spielfeld die Stuhlreihen aufzubauen, macht sich Billy Joels Band mit Gitarren, Schlagzeugstöcken, Blasinstrumenten und Kopfhörern bewaffnet zum Soundcheck bereit. Und dann kommt er selbst auf die Bühne, über eine Metalltreppe und mit etwas langsameren Schritten als früher: Schließlich hat er Mitte 2010 zwei neue Hüftgelenke bekommen. Aber das ist vier Jahre her; wir schreiben den 27. Januar 2014, und Billy ist vollständig genesen. Nur ist wohl nicht mehr damit zu rechnen, dass er wie früher mit einem Salto vom Klavier springen wird – schließlich waren es vielleicht gerade solche Kunststückchen, wie er des Öfteren laut vermutet hat, die zu diesen Operationen geführt haben könnten.

Er nimmt auf seinem soliden Hocker Platz und überprüft die Einstellungen an seinem Instrument, einem Hybrid aus Klavier und Synthesizer, während die Band ihn erwartungsvoll ansieht. Soundchecks langweilen ihn, das ist bekannt, und das heißt, dass er schon allein zur eigenen Unterhaltung gern schlagfertige Witze über alles Mögliche macht, über sein Alter, über die kleinen Sünden der Bandmitglieder oder auch über die Lage der Welt. Aber gleichzeitig wissen alle Beteiligten, dass sie genau aufpassen müssen: Meist äußert er zwar nur wie nebenbei, wie er sich die Dinge vorstellt, aber er sagt nicht gern etwas zweimal.

Manchmal, wie im Dezember 2008 beim Soundcheck vor einem Stadionkonzert im australischen Perth, probiert er durchaus verrückte Ideen aus und lässt die Band beispielsweise ein ganzes Rock-Album durchspielen – im besagten Fall den Klassiker Disraeli Gears von Cream. Der Spaß dauerte zumindest solange, bis die Polizei einschritt, weil es aus der Nachbarschaft Anzeigen wegen des Lärms gegeben hatte.

Billy, mit schlichter, schwarzer Strickmütze und wollener Sportjacke schön warm eingepackt, klimpert probeweise ein wenig vor sich hin, während die Band die Instrumente stimmt. Dann sieht er sich um: „Ich höre den Saal nicht mehr so gut, wie das früher einmal der Fall war.“

Das heutige Konzert ist sein 47. in dieser Halle, die wohl zu den legendärsten der ganzen Welt zählt. Auf diese Bühne schafft man es auf genau dieselbe Weise wie auf kleinere und weniger berühmte wie die der Carnegie Hall in New York – „durch Übung“, sagt er. Aber es hilft natürlich, wenn man einige Alben im Gepäck hat, die sich ein paar Millionen mal verkauft haben. In seinem Fall sind es sogar schon 110 Millionen, und deshalb beginnt mit diesem Auftritt eine Art Dauergastspiel ohne zeitliche Begrenzung: eine Reihe monatlicher Auftritte im Madison Square Garden. Wie Billy bei einer Pressekonferenz erklärte, will er das so lange machen, „wie die Leute mich sehen wollen“.

Ein Blogger der Zeitschrift Forbes berechnete anhand von Variablen wie der Nachfrage beim Vorverkauf, der Zugkraft von Joels Gesamtwerk und der großen Fan-Gemeinde sowohl in der Stadt als auch weltweit, dass dann möglicherweise durchaus mit 40 Gigs zu rechnen sei.

Es erwartet natürlich niemand von ihm, dass er wirklich so viele Shows hier gibt. Aber man weiß ja nie.

Billy lässt den Blick immer noch über die entlegenen Winkel der großen Halle streifen; frisch mit Teppich ausgelegte Stege führen zu bunkerähnlichen, luxuriösen VIP-Bereichen hinauf. Immer noch überlegt er, wieso die Klangwellen so seltsam gedämpft bei ihm ankommen: „Entweder werde ich langsam taub, oder der Raum hat sich verändert. Hängt da oben vielleicht ein riesengroßer Schwamm?“ Dann macht er eine kleine Pause, und die Band, die sein Timing genau kennt, wartet brav ab, bis die Pointe kommt: „Ach was, wahrscheinlich liegt das an den Haaren in meinen Ohren.“

Billy ist inzwischen 64, ein Alter, mit dem man ein wenig kokettieren darf. Wie auch drei Stunden später, nach den ersten Songs. Als das Publikum sich dem epischen „Miami 2017“ hingegeben hat, bei „Pressure“ rhythmisch hin und her gewippt ist (was auch daran liegt, dass die ganze Halle auf riesigen, nachgebenden Sprungfedern ruht), den betörenden Monolog von „Summer, Highland Falls“ mitgesungen hat und schließlich voll in das mitreißende Doo-Wop von „The Longest Time“ einsteigt, hält er kurz inne: „Guten Abend, New York City …“ Das Brüllen der Menge schlägt mit der Wucht eines Fausthiebs gegen die Bühne. „Ich habe keine Ahnung, wie lange das so weitergehen wird.“

Seine aufmerksamen Augen, die durch seinen kahlen Kopf inzwischen nur noch magnetischer wirken, gleiten durch die Halle, während er einen Schluck Wasser trinkt. Die Zuschauer werfen sich wissende Blicke zu: Ist das wirklich nur Wasser?„Dieses Jahr feiere ich mein 50-jähriges Bühnenjubiläum.“ Ganz leicht bewegt er seine Schultern hin und her, als wollte er sagen: Wir sind Profis und machen hier unsere Arbeit. Noch ein Takt. „Wo war ich gerade?“ Jetzt sieht er zu dem großen Porträt hinüber, das in vielfacher Vergrößerung seinen Kopf und seine Schultern zeigt. „Jedenfalls hätte ich 1964 nicht gedacht, dass ich später mal so aussehen würde.“

Das Raunen der Menge verstummt, bis nur noch das kristallklare, beinahe erhabene Summen zu hören ist, das aus den großen Lautsprechertürmen dringt. Die Fans denken darüber nach: Was bedeutet das für Billy – 50 Jahre? Was bedeutet das für sie? Vor allem aber hoffen sie auf Songs wie „Movin’ Out (Anthony’s Song)“, „New York State Of Mind“ und „River Of Dreams“ – und ob die gespielt werden, ist ungewiss. „Piano Man“ hingegen steht mit Sicherheit auf dem Programm, und wenn er sich an die Setlist hält, dann wird Billy den Zuschauern noch eine Zugabe aus vier Songs gönnen, bevor er sie mit dem energiegeladenen, bläserdominierten „Only The Good Die Young“ in die Nacht entlässt.

Für die bekannten Hymnen ist vorher noch genug Zeit, ebenso für einige ungewöhnlichere Tracks wie „Where’s The Orchestra?“. Aber erst einmal bleibt Billy noch einmal beim Doo-Wop: „Das hört sich auf dem Herrenklo viel besser an“, behauptet er. Dass das stimmt, hat er in dem Video zu „The Longest Time“ 1984 bewiesen, in dem er und seine Band den Song von den schmierigen Fliesen der Jungstoilette wiederhallen lassen. „Wir haben uns nachts rausgeschlichen und an den Straßenecken gesungen – und die Leute haben mit allem möglichen Scheiß nach uns geworfen!“

Nun, das ist ganz offensichtlich inzwischen anders. Heute, mit 64, ist er immer noch im Spiel. Mike DelGuidice, der neue musikalische Allrounder in Billys Band, der außerdem seine eigene Joel-Coverband hat und wahrscheinlich der größte Joel-Fan in der Runde ist, sagt dazu später, als die Musiker sich noch einmal in der Bar einfinden: „Er ist einfach ein absolut großartiger Typ. Der Typ überhaupt. Musikalisch gesehen wird er sicherlich mehr geliebt als jeder andere Mensch auf diesem Planeten.“ Mike ist vorher noch kurz auf seinem Hotelzimmer gewesen, um bei seiner Familie anzurufen. Wie er so auf dem Bett saß und ihm langsam zu Bewusstsein kam, dass er gerade beim Eröffnungs-Gig der neuen Konzertreihe neben dem großen Mann persönlich auf der Bühne stehen durfte, „da habe ich bestimmt fünf Minuten lang geheult wie ein Baby“.

Wie es dazu kam, dass Billy überhaupt in dieser Halle spielt und seine Songs vor 18.000 treuen Fans präsentiert, ist eine Geschichte mit zahlreichen unwahrscheinlichen Wendungen. Wäre es dazu gekommen, wenn der Hafenmeister von Havanna die Familie seines Vaters auf ihrer Flucht vor den Nazis nicht in Kuba von Bord gelassen hätte? Oder wenn seine Mutter nicht ausgerechnet diese eine Klavierlehrerin aufgetan hätte? Oder wenn Billy sich nicht so stark mit seinem eigenen Gefühl von Fremdheit und Isolation beschäftigt hätte, dass er die Geschichte vom Piano Man hätte schreiben können? Oder wenn die Plattenfirmenbosse nicht zu ihm gehalten hätten, nachdem seine ersten beiden Alben sang- und klanglos untergegangen waren? Vielleicht würde er dann an einem ganz anderen Ort an den Tasten sitzen.

In fast all seinen Shows gibt es diesen besonderen Augenblick, wenn er sich nach den ersten ein oder zwei Songs auf seinem Klavierhocker leicht nach vorn links beugt und dem Lärm aus lautem Applaus, gebrüllten Songwünschen und den „Billy, Billy“-Rufen lauscht, während sein forschender Blick über die Gesichter in den ersten Reihen gleitet. Meist grinst er dabei ansatzweise, aber es liegt auch immer ein wenig Unsicherheit in seiner Miene – und damit auch eine Verletzlichkeit, die zwar nie wirklich bedürftig wirkt, aber schon ein wenig in diese Richtung geht. An diesem Abend ist das vor „Summer, Highland Falls“ zu beobachten, das die bezeichnende Zeile enthält: „And as we stand upon the ledges of our lives / With our respective similarities / It’s either sadness or euphoria.“

An einem anderen Tag, in einer anderen Stadt und in einer Phase, die seine Vertrauten als „die schlechten, traurigen Zeiten von 2009“ betrachten, saß er einmal nachdenklich auf einem Hotelbalkon und sagte: „Natürlich bedaure ich jede Menge Dinge. Jedes Mal, dass ich jemanden verletzt habe, ob unbeabsichtigt oder aus Unbesonnenheit, tut mir bis heute leid. Ich habe niemals jemandem wehtun wollen. Dieses Bedauern wird mich bis zum Tod begleiten. Aber ich denke, wenn man nichts bedauert, dann hat man auch nicht wirklich gelebt. Ohne das kann man keine Erfahrungen machen oder dann, wenn es zu Ende geht, wirklich sagen: Hey, ich habe gelebt. Gute Güte, Mann, was hatte ich für ein Leben.

Ich denke, so wird es mir gehen. Vielleicht wird der Tod dadurch auch ein bisschen weniger hart erscheinen – weil ich mir sagen kann: Hey, ich habe wirklich nichts ausgelassen.“

Vorhergehende Seite: Billy kam im Mai 1949 in der Bronx zur Welt. Ob er seine Zähnchen hier an einer alten Shellack-Schallplatte mit 78 Umdrehungen oder schon an einer der LPs erprobt, die ein Jahr zuvor von Columbia Records eingeführt worden waren, ist nicht genau zu sagen.

Ein Schornstein erhebt sich über ein massives Fabrikgebäude aus Ziegelstein, und senkrecht daran prangen vier große Buchstaben: „J-O-E-L“. Es ist ein körniges Schwarzweißfoto aus Die Akte Joel, einem Dokumentarfilm über Billy Joels Familie, der sich vor allem mit dem Überleben der NS-Zeit und der Flucht nach Amerika auseinandersetzt. In diesem beeindruckenden Filmporträt begegnen Billy und sein Halbbruder Alex den Nachfahren des Industriellen, der sich das Familienvermögen der Joels aneignete – und im Nachkriegsdeutschland zu einem hoch angesehenen Mitglied der Wirtschaftselite aufstieg. Die Aufnahme der Fabrik entstand in Nürnberg in den Dreißigerjahren, als die Textilproduktion der Joels ihre Blütezeit erlebte. Heute ist diese Fabrik längst verschwunden, aber es gibt noch einen kleinen Familienfriedhof, auf dem Billys Verwandte begraben sind.

Als geschichtsinteressierter Mensch hatte Billy stets gewusst, dass sein Vater großes Glück gehabt hatte, aus dem kriegsgeschüttelten Europa herauszukommen. Aber erst bei dem Besuch des Familienfriedhofs in Nürnberg wurde ihm wirklich klar, wie viele Verwandte – Onkel, Tanten, Großonkel, ein Joel-Grabstein neben dem anderen – es nicht geschafft hatten. Dazu kommt das Wissen um jene Toten, die nicht hier bestattet wurden, weil sich ihre Leichname nicht mehr auffinden ließen. Zwar hatte er in seiner Jugend bei Familiengesprächen ihre Namen gehört, aber einen vollständigeren Eindruck seiner gesamten Familiengeschichte bekam er erst vor wenigen Jahren.

Billy Joels Starstatus und die Tatsache, dass sein Werk so viele Menschen berührt oder sogar verändert hat, macht die Holocaust-Geschichte der Joels natürlich nicht tragischer als die der zahllosen anderen Verfolgten, über die nicht groß in den Medien berichtet wird. Aber dass Billy überhaupt zur Welt kam, ist an sich bereits das Resultat einer seltenen glücklichen Fügung – ein Happy End, letztlich auch für die große Menge von Fans, denen Billys Musik so viel bedeutet. Wie seine Zeitgenossen Bruce Springsteen und John Cougar Mellencamp skizzierte Billy Joel sowohl die Hoffnungen wie auch das Scheitern des american dream – eines Traums, für den seine Vorväter weit gereist waren und um den sie hart hatten kämpfen müssen.

Der turbulente Weg der Joels nach Amerika begann mit Billys Großvater väterlicherseits, Karl Ansom Joel, der aus dem fränkischen Städtchen Colmberg in der Nähe von Ansbach stammte. Der Stammvater der Familie war Faustus Joel, dessen Sohn Julius das Schneiderhandwerk lernte und schließlich das kleine Textilunternehmen gründete, aus dem unter Billys Großvater die Wäschemanufaktur Joel entstand. Karl heiratete Meta Fleischmann; ihr einziges Kind, Billys Vater Helmut (der seinen Namen später in Howard änderte), kam 1923 zur Welt. 1927 hatte der 39-jährige Karl genug Geld angespart, um die väterliche Firma zu erweitern, und aus dem kleinen Betrieb, der zunächst aus einer Vier-Zimmer-Wohnung heraus operierte, wurde schließlich ein groß angelegter Versandhandel für Textilien aller Art. Anfang 1930 zog die Familie in eine herrschaftliche Villa in einem noblen Nürnberger Stadtteil um.

Doch 1933 hatten Hitler und seine Nationalsozialisten ihre Macht bereits stark ausgebaut, finanziell unterstützt von einflussreichen Industriemagnaten, die darauf spekulierten, später von diesen Entwicklungen zu profitieren – was sie auch taten, unter anderem zu Lasten der Joels. Deren Familienunternehmen hatte sich schon in den Zwanzigerjahren hervorragend entwickelt, trotz der Hyperinflation und der wirtschaftlich wie auch politisch unsicheren Lage. Kurz vor der Währungsreform 1923 schritt die Inflation so rasant voran, dass die Mark buchstäblich nichts mehr wert war. Billy erinnert sich an Erzählungen über diese Zeit, laut denen „man eine Schubkarre brauchte, um die Banknoten für einen Laib Brot zur Bäckerei zu karren“. Dennoch schlug Hitlers Putschversuch im gleichen Jahr fehl. Einige Jahre darauf jedoch sah die Lage anders aus: Die Haushaltskürzungen der Regierung trafen während der folgenden Deflation auf die Ängste vor einer weltweiten Finanzkrise; der Zusammenbruch der amerikanischen Aktienmärkte war 1929 auch in Deutschland zu spüren, und entsprechend angespannt und düster war die Stimmung. „In dieser Zeit wurden die Nazis schließlich als diejenigen betrachtet, die aus der Krise herausführen konnten“, sagt Billy. Eine Entwicklung mit fatalen Folgen für die jüdische Bevölkerung – und damit auch für die Familie Joel.

„Ich habe über diese Zeit viel gelesen, und es ist schwer, das Unrecht damals nicht persönlich zu nehmen, bei den Auswirkungen, die es auf meine Familie hatte“, erklärt Billy. „Der Antisemitismus war wohl ohnehin schon immer in vielen mitteleuropäischen Kulturen verankert. In Deutschland, Österreich und sogar teilweise in Frankreich gibt es eine lange Geschichte antijüdischer Ressentiments, die über Generationen auf kleiner Flamme köchelten. Hitler machte sich das zunutze; er wusste genau, wie man beliebte Vorurteile ausnutzen konnte.“

Billy erscheint es noch immer unbegreiflich, dass sein Großvater Karl, der dem Vernehmen nach recht weitblickend war, die Zeichen der Zeit erst nach der Kristallnacht im November 1938 richtig deutete. Selbst dann widerstrebte es ihm, die Früchte der langen Jahre harter Arbeit aufzugeben, und er versuchte noch eine ganze Weile, seine Beziehungen spielen zu lassen, um zumindest den Erlös aus dem Verkauf seines Versandhandels an den Unternehmer Josef Neckermann zu erhalten.

Neckermann war ein katholischer Konservativer, der in die NSDAP eingetreten war, weil er sich davon Vorteile versprach. Im Rahmen der von den Nationalsozialisten betriebenen Arisierung, die darauf abzielte, den in Deutschland lebenden Juden ihren Besitz abzuerkennen und ihn stattdessen „arischen“ Bürgern zukommen zu lassen, nahm Neckermann die Familie Joel ins Visier. In der Datenbank des amerikanischen Holocaust Memorial Museums findet sich im „Index von Juden, denen durch das Nazi-Regime die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt wurde, 1935-1944“ auch ein Eintrag über Karl, der eines „Devisenvergehens“ beschuldigt wurde und in den Dreißigern zweimal deswegen vor Gericht stand. „Während der Dreharbeiten zu Die Akte Joel“, berichtet Billy, „wurde mir erst klar, was die Regisseurin Beate Thalberg bei ihren Recherchen da eigentlich entdeckt hatte: Meine Familie wurde aus dem Land vertrieben und gezwungen, den damals größten Versandhandel Deutschlands zu einem lächerlichen Preis zu verkaufen – ein Musterbeispiel für die Wirtschaftsverbrechen während der Nazi-Herrschaft.“

Der bedrückende Einfluss der Nationalsozialisten reichte schließlich bis in viele Lebensbereiche hinein – das spürten auch der junge Helmut Joel und sein langjähriger Freund Rudi Weber (der allerdings kein Jude war und später als Soldat eingezogen wurde). In Steffen Radlmaiers Buch Die Joel-Story: Billy Joel und seine deutsch-jüdische Familiengeschichte* erinnert Helmut sich, dass er und Weber oft an Schaukästen vorbei kamen, in denen Zeitungsausschnitte mit Schlagzeilen wie „Die Juden sind unser Unglück“ zu lesen waren. Parolen wie diese waren das Werk von Julius Streicher, einem so glühenden Anhänger Hitlers, dass er sogar als „Franken-Führer“ bezeichnet wurde. Streicher gab die Zeitung Der Stürmer heraus, ein Propaganda-Blatt, das er 1923 zur Verbreitung seiner Hassparolen gegründet hatte und mit dessen Hilfe er nun einen Privatfeldzug gegen Billys Großvater Karl führte.

Im Mai 1933 erschien im Stürmer ein Leitartikel, in dem Karl Joel bezichtigt wurde, seine Arbeiterinnen nicht ausreichend zu bezahlen und sexuell zu belästigen. Nur wenige Monate zuvor hatten sich die Joels in gemütlicher Normalität eingerichtet und ein geräumiges, zweistöckiges Haus bezogen, in dem es sogar ein Telefon und ein Grammophon gab, während in der Auffahrt ein Wagen mit Chauffeur wartete. Doch nach der Machtergreifung veranstaltete die Partei immer wieder Paraden im nahe gelegenen Park, und die Befehle, Lieder und Schlachtrufe der Braunhemden wurden allmählich zur Begleitmusik eines Alltags, der mehr und mehr von Angst und wachsender Hilflosigkeit geprägt war.

Schon bald wurde es für die Joels in Nürnberg unerträglich. Radlmaier beschreibt, wie am 1. September 1933 die „systematische Verfolgung“ der Juden begann und hetzerische Flugblätter aus Flugzeugen abgeworfen wurden. Die Kampagne „Kauft nicht bei Juden“ traf auch Karls Bruder Leon, der in Ansbach ein Wäschegeschäft besaß, das nun auf die schwarze Liste kam; wer dort anschließend noch kaufte, musste sich als „Vaterlandsverräter“ bezeichnen lassen.

Helmut war in seiner Schulkasse einer von vier Juden; sie wurden nun gezwungen, sich von den übrigen Schülern getrennt zu setzen. Zwar durften Juden immer noch den Nürnberger Zoo besuchen – Helmut mochte die Elefanten und sprechenden Papageien –, hatten aber keinen Zutritt mehr zum öffentlichen Schwimmbad.

„Mein Großvater glaubte, die Krise aussitzen zu können“, meint Billy. Anfang 1934 reiste Karl nach Berlin, weil er sich vom Textilfabrikanten Fritz Tillmann, dem Chef des Wirtschaftsberatungsamtes der Nazis, einen neutralen Rat hinsichtlich seiner Lage erhoffte. Tillmann war später federführend dafür verantwortlich, die jüdische Bevölkerung der Stadt zusammenzutreiben und in die Vernichtungslager abtransportieren zu lassen.

Auf dem Papier jedoch herrschte in Berlin ein freierer Geist als in Nürnberg, und es wurde Karl gestattet, dorthin umzuziehen und sein Geschäft in der Hauptstadt neu zu eröffnen; dementsprechend gab er seinen Angestellten seine Pläne Mitte Mai bekannt. (Dreiviertel der Belegschaft zogen mit ihm um; er war offenbar ein recht beliebter Chef.)

In jenem Jahr erschienen sieben Hetzartikel über „den Juden Joel, den Blutsauger und Leuteschinder“, und nach dem Nürnberger Reichsparteitag, als die Massen durch die mit Hakenkreuzflaggen geschmückten Straßen zogen und Hitler zujubelten, wurde Karl Joel dreimal kurz hintereinander verhaftet. Dass er jedes Mal wieder freikam, war Tillmann zu verdanken, der mit dem Familienunternehmen seine eigenen Pläne hatte.

Während Karl voller Optimismus sein Geschäft im Rahmen der strengen neuen Gesetze wieder einrichtete, neue Maschinen erwarb und das unverzichtbare Schild anbrachte, das darauf hinwies, dass der Betrieb einem Juden gehörte, war er dennoch so vorausschauend, Helmut auf ein Eliteinternat in die Schweiz zu schicken, nach St. Gallen. (Helmut erbte von seinem Vater, einem großen Wagner-Liebhaber, die tiefe Liebe zur Klassischen Musik: daher auch das Bild in der ersten Fotostrecke des Buches, auf dem er mit etwa zwölf Jahren auf der Terrasse eines Hotels im Schweizer Kurort Flims am Rhein am Klavier sitzt.)

Obwohl Der Stürmer noch immer regelmäßig über den „Nürnberger Wäsche-Juden Joel“ herzog, kehrte Helmut hin und wieder nach Deutschland zurück, beispielsweise im Juni 1936 zu seiner Bar Mizwa. Zu diesem Zeitpunkt spürte sein Vater allerdings schon die volle Wucht der Diskriminierung durch die Rassengesetze: Einige Zulieferer weigerten sich, mit ihm Geschäfte zu machen, er musste einen deutschen Geschäftsführer einstellen und war gezwungen, alle ausgelieferten Pakete mit einem „J“ zu kennzeichnen. Im Juni 1938 wurde gesetzlich festgelegt, dass alle jüdischen Geschäfte in arischen Besitz übergehen mussten. Karl bekam Besuch von Josef Neckermann, der den Kauf des Joelschen Versandhandels für 2,3 Mio. Reichsmark in die Wege leitete, was nicht einmal einem Fünftel des tatsächlichen Firmenwerts entsprach.

Im Juli unterschrieb Karl Joel die Verträge. Die Transaktion fand im Beisein Tillmanns statt, da es Karl nicht gestattet war, seinen eigenen Rechtsberater zu bemühen. Als er Sicherheiten forderte, damit die vereinbarte Summe tatsächlich auch ausgezahlt würde, erhielt er die drohende Antwort, er sei gut beraten, sich lieber um die Sicherheit seiner Person zu kümmern. Neckermann übernahm außer der Firma auch das Joelsche Privathaus samt einem Teil der Einrichtung, beispielsweise Helmuts Jugendzimmer.

Karl und Meta nahmen sich ein Hotelzimmer, um auf die Auszahlung zu warten, aber die „Endlösung“ kündigte sich mit großen Schritten an – Propagandaminister Joseph Goebbels wurde bereits mit den Worten zitiert: „Der Jude ist ein Abfallprodukt. Mehr eine klinische als eine soziale Angelegenheit.“ Viele Berliner Juden waren schon ins Gefängnis von Moabit gebracht worden, das wegen der dort durchgeführten Hinrichtungen später traurige Berühmtheit erlangte. Als Karl und Meta die Warnung erreichte, dass die Gestapo ihre Verhaftung plante, entkam Karl buchstäblich durch die Hintertür des Hotels, in dem das Treffen hatte stattfinden sollen. „Meine Großeltern flohen Hals über Kopf“, berichtet Billy, „sie konnten dank gefälschter Pässe am Bahnhof Zoo einen Zug nehmen und gelangten über die Schweizer Grenze nach Zürich. Dort setzten sie sich mit meinem Vater an seiner Schule in Verbindung und erklärten ihm, dass sie Deutschland für immer verlassen hätten und nun ebenfalls in der Schweiz bleiben wollten.“

Nachdem die Familie in einer Einzimmerwohnung in Zürich untergekommen war, erhielt Karl Joel ein Schreiben von Josef Neckermann, der erklärte, es gäbe mit der Freigabe der Gelder ein Problem; Joel wurde aufgefordert, sich wieder nach Berlin zu begeben, um die Angelegenheit abschließend zu klären. „Das war höchst zweideutig“, erklärte Billys Vater in Die Akte Joel. „Man konnte es durchaus als Todesdrohung interpretieren.“

Obwohl er eine Falle fürchtete, reiste Karl nach Berlin und traf sich mehrere Male in einem Café mit Fritz Tillmann, der für seine Vermittlungsbemühungen einen Scheck über 100.000 Reichsmark verlangte. Tillmann behauptete fälschlicherweise, dass Karl den Neckermann-Scheck nicht persönlich würde einlösen können, weil die Banken sämtliche Konten von Juden für ungültig erklärt hätten. Wieder wurde Karl für eine Woche inhaftiert, konnte aber fliehen und in die Schweiz zurückkehren. Inzwischen hatte er begriffen, dass er das Geld für seine Firma niemals erhalten würde – noch nicht einmal die lächerlich kleine Summe, der er letztlich zugestimmt hatte.

„Ich glaube, das war der Augenblick, als mein Großvater erkannte, dass sie nicht mehr in Europa bleiben konnten“, sagt Billy. „Welch eine Ironie – da hatte er sein Geschäft von Nürnberg, der Nazi-Hochburg, nach Berlin verlegt, nur um dann miterleben zu müssen, wie die Hauptstadt zur neuen Machtbasis der Partei wurde.“

Karl war sich im Klaren, dass er sofort Maßnahmen zur Rettung seiner Familie in die Wege leiten musste. Die Schilderung der folgenden Ereignisse basiert zu großen Teilen auf der Recherche des amerikanischen Holocaust-Museums. Eines ist jedoch sicher: Wenn man bedenkt, welche Strapazen eine Flucht aus Europa zur damaligen Zeit mit sich brachte und welche Schwierigkeiten einer Einreise in die USA entgegenstanden, hatten die Joels großes Glück, zu der kleinen Minderheit zu gehören, die dem klinischen, vernichtenden Zorn der Nazis entkam, auch wenn sie dabei ihre Besitztümer verloren.

In Die Akte Joel zeigt Howard Joel große Dankbarkeit darüber, dass die Familie noch über genügend Mittel verfügte, um ihre Flucht zu organisieren: „Ich hatte Glück, dass meine Eltern noch Geld hatten. Deswegen bin ich noch am Leben.“ Ein Mitarbeiter des Holocaust-Museums bestätigt: „Es ist zumindest wahrscheinlich, dass die Reise für sie sonst nicht so vergleichsweise reibungslos verlaufen wäre. Sicherlich gelang es auch Flüchtlingen ohne großes Finanzpolster, Europa zu verlassen, aber dann über wesentlich steinigere Pfade. Es war sicherlich immer hilfreich, wenn man jemandem zur rechten Zeit einen Schein zustecken konnte, und auch in anderer Hinsicht machte es einen enormen Unterschied, ob man Geld besaß oder nicht. Beispielsweise war es damals entscheidend für den Einbürgerungsprozess in den USA, ob man eine eidesstattliche Versicherung über die Unterstützung durch einen US-Bürger beibringen konnte, und oft wurde dabei eine Kaution fällig, um sicherzustellen, dass die Einwanderer dem Staat nicht auf der Tasche liegen würden. In den USA litt man noch unter den Auswirkungen der Großen Depression, und wirtschaftliche Sorgen schürten die Angst vor Einwanderern oft ebenso wie ethnische oder religiöse Vorurteile. Joel konnte nachweisen, dass ihm ausreichend Mittel zur Versorgung seiner Familie zur Verfügung standen, und das machte den ganzen Prozess höchstwahrscheinlich um einiges einfacher, ebenso wie die Möglichkeit, von einem seiner Geschäftskontakte eine solche eidesstattliche Versicherung zu bekommen.“

Während die meisten bei Antritt ihrer Flucht sämtliches Geld sowie sonstige Besitztümer bereits verloren hatten, war es Karl gelungen, zumindest einen kleinen Teil seines früheren Vermögens zu bewahren. Auf verschlungenen Wegen besorgte er drei Visa, und die Familie machte sich auf nach England. Dort angekommen, buchte er drei Plätze auf dem Kreuzfahrtschiff Andora Star, das im Januar 1939 nach Kuba auslaufen sollte. Es handelte sich um einen 1927 gebauten Luxusliner, der unter der Flagge der Blue Star Line 400 Passagiere aufnehmen konnte und aufgrund des weißen Schiffsrumpfs und der roten Verkleidung auch als „Hochzeitstorte“ bezeichnet wurde. In einer Anzeige von damals, in der die Winterreisen nach Brasilien und Argentinien präsentiert wurden, warb man mit „unübertrefflichem Komfort … keine Emigranten … keine zweite Klasse“ – Ausdruck einer Privilegiertheit und Frivolität, die in den herrschenden Krisenzeiten wenig angemessen schienen. Die Andora Star ging 1940 bei einem Torpedoangriff unter, mit 800 ausländischen Deportierten an Bord, die auf Befehl Winston Churchills in ein kanadisches Gefängnis hatten verlegt werden sollen. Aber im Januar 1939 war es auf den Meeren noch ruhig; England hatte Deutschland noch nicht den Krieg erklärt.

Erleichtert und voller Hoffnung begab sich die Familie Joel schließlich aufs Schiff und trat die 7.500 Kilometer lange Reise an, die etwa vier Tage dauerte. Auf der Liste „ausländischer Passagiere“ wurden sie in der Ersten Klasse als Fabrikant, Hausfrau und Student geführt, die als Reiseziel Havanna angegeben hatten; als „zukünftiger ständiger Aufenthaltsort“ war Deutschland vermerkt, auch wenn die Joels natürlich nicht die geringste Absicht hatten, dorthin zurückzukehren.

Für die Einreise in die USA galten für Ausländer seit dem Einwanderungsgesetz von 1924 strenge Quoten; die neue Regelung war hastig im Kongress beschlossen worden, um „das Ideal amerikanischer Homogenität“ zu bewahren und damit auch den Strom von Juden zu begrenzen, die aus Polen und Russland flohen. Für Deutschstämmige lag diese Quote bei 25.957 Einwanderern pro Jahr.

Spätestens nach Ausbruch des Krieges 1939 überstieg die Zahl auswanderungswilliger Deutscher stark die freien Plätze, und die Wartezeit für eine Genehmigung betrug oft Jahre. Die Mitarbeiter des Holocaust-Museums halten es für möglich, dass Karl sich bereits 1938, als sein Unternehmen „arisiert“ wurde, um einen Platz auf der Liste bemüht hatte, und dass die Joels sich deswegen auf den Weg nach Kuba machten. Viele Flüchtlinge, die noch über genügend Mittel verfügten, entschieden sich für einen solchen Weg, anstatt in Europa auszuharren, das unaufhaltsam auf den Krieg zuzusteuern schien.

Um das Schiff in Havanna tatsächlich verlassen zu können, zahlte Karl Joel für sich und seine Familie die regulär von den Behörden als Sicherheit geforderten 500 Dollar und investierte höchstwahrscheinlich unter der Hand noch weitere Gelder, um die Genehmigung zur Ausschiffung zu bekommen. Die Joels blieben knapp zwei Jahre auf Kuba.

Karl Joels Bruder Leon gelang das leider nicht. Er traf mit seiner Frau Johanna, seinem Sohn Gunther und 934 vor allem jüdischen Bürgern am 13. Mai 1939 mit der St. Louisin Havanna ein. Die dramatische Fahrt dieses deutschen Passagierschiffs wurde 1976 unter dem Titel Die Reise der Verdammten verfilmt: Die kubanische Regierung hatte inzwischen die Visum-Richtlinien geändert, die Behörden gestatteten es den Passagieren nicht, an Land zu gehen, und fünf Tage nach ihrer Ankunft, an einem Freitagmorgen, wurden die Schiffsmotoren wieder angeworfen. Als die St. Louisden Hafen wieder verließ, stürmten die an Bord gefangenen Reisenden an die Reling, um Freunden und Verwandten zuzuwinken, die in gemieteten Booten zu ihnen hinausgefahren waren – darunter auch Helmuts Familie.

Nachdem das Schiff in der Hoffnung, doch noch direkt in einem amerikanischen Hafen anlegen zu dürfen, eine Weile durch die Karibik gekreuzt war, ging es am 7. Juni zurück nach Europa. Nach neun Tagen wurden die Passagiere wieder an Land gesetzt, in den Niederlanden, Großbritannien, Belgien und Frankreich – so auch Leon Joel mit Frau und Sohn und 224 weiteren Menschen. Von den 937 Flüchtlingen, die sich auf die Reise gemacht hatten, kamen später, wie Nachforschungen ergaben, 254 unter der Naziherrschaft um, darunter auch Leon und Johanna, die zunächst in verschiedene Konzentrationslager der mit Hitler kollaborierenden Vichy-Regierung gerieten und schließlich im September 1942 nach Auschwitz gebracht wurden, wo sie wenig später in den Gaskammern starben. Gunther gelang die Flucht über die Alpen in die Schweiz. Er emigrierte später in die USA, diente im Koreakrieg und lebte als Henry Guy Joel bis zu seinem Tod 2009 auf Long Island.

„Ich bin ewig dankbar“, sagt Billy heute, „dass die Familie meines Vaters nach Kuba einreisen durfte – dass die kubanische Regierung den Juden Asyl gewährte, war vermutlich meine Rettung.“ Helmut Joel, der, inzwischen 17-jährig, die Universität von Havanna besuchte, etwa zur gleichen Zeit wie Fidel Castro, genoss das Leben sogar wieder ein wenig so wie ein ganz normaler Jugendlicher seines Alters. „Es war großartig“, erklärte er später Tim White. „Es gab dort jede Menge Mädchen.“

Dann endlich bekamen die Joels die Nachricht, dass ihnen die Einreise in die USA gestattet worden war. Am 18. September 1942 gingen sie an Bord der SS Oriente (die normalerweise Touristen zum Preis von 75 Dollar auf sechstägigen Kreuzfahrten mit Vollverpflegung ins „unbeschwerte, fröhliche Havanna“ brachte), und gaben als neue Adresse die 90th Street 200 in New York City an. Sie hatten nur noch wenig Ersparnisse und kaum nennenswerte Aussichten, und für Helmut – der sich bald schon Howard nennen würde – war der Krieg alles andere als vorbei. Aber für den Augenblick war die Familie in Sicherheit.

Die schlimmsten Ängste lagen hinter Karl und Meta Joel, als sie an einem Kai am Hudson River an Land gingen. Welche Schrecken konnte die Neue Welt für sie bereithalten, nach dem, was sie in der Alten erlebt hatten?

Sie fanden eine Wohnung am Bogardus Place in Washington Heights im Norden von New York, mit Blick auf den Fort Tryon Park und das Museum The Cloisters. Karl eröffnete ein Geschäft in Downtown Manhattan am Broadway 395, einem fünfzehnstöckigen Gebäude mit Kalksteinfassade, wo er Haarschleifen, Schmuckbänder und Haarklemmen für Ramschläden fertigen ließ. Howard half bei der Auslieferung.

Es zählt zu den seltsamen musikalisch geprägten Zufällen in Billy Joels Geschichte, dass die Werke des Komponistenduos Gilbert und Sullivan beim Kennenlernen seiner Großeltern wie auch bei der ersten Begegnung seiner Eltern eine entscheidende Rolle spielten. Philip und Rebecca Nyman, Billys Großeltern mütterlicherseits, trafen sich bei einer Gilbert-und-Sullivan-Aufführung in der Londoner Royal Albert Hall. Viele Jahre später waren es dann Howard Joel und seine zukünftige Frau Rosalind, die 1942 beide an Gilbert und Sullivans bekannter Oper The Pirates Of Penzance mitwirkten, die vom City College of New York im Glee Club auf die Bühne gebracht wurde. Sie waren auch an The Mikado beteiligt, bei dem der bekannte Maestro Julius Rudel am Dirigentenpult stand, der 1938 aus Wien geflohen war. „Ich denke, dass vor allem das musikalische Erbgut in unserer Familie dafür verantwortlich war, dass meine Eltern zusammenkamen“, meint Billy.

Im Gegensatz zu den ehemals wohlhabenden Joels, die einst in einem Nürnberger Nobelviertel residiert hatten, stammten die Nymans aus dem berüchtigten Stadtteil Whitechapel im Londoner East End. Die Gegend war dafür bekannt, dass Gerbereien, Eisengießereien und Brauereien die Luft verpesteten, aber wer bereit war, diese Ausdünstungen zu ertragen, fand natürlich auch jede Menge Arbeit. Billys Großvater Philip – den Billy oft als den wahren Helden seines Lebens bezeichnete – wurde im November 1889, ein Jahr, bevor Jack The Ripper auf die Prostituierten in der Nachbarschaft Jagd machte, dort als Sohn von Jacob und Leah geboren, die beide ursprünglich aus Kiew stammten. Seine Frau Rebecca war polnischer Herkunft; sie kam 1896 in London zur Welt. (Beide Familien kamen aus Gegenden, in denen es zu jener Zeit heftige antijüdische Pogrome gegeben hatte, was möglicherweise dazu führte, dass ihre Eltern nach London auswanderten. Falls das stimmt, hatten beide Seiten von Billys Ahnen Flüchtlingsschicksale erfahren.

Die 1922 in Brooklyn geborene Rosalind Nyman – oder Roz, wie sie genannt wurde – war die jüngste der drei Töchter von Philip und Rebecca, die England 1914 nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs verlassen hatten. „Ihr Vater wollte nicht zur Armee eingezogen werden“, berichtet Billy, „was sicherlich auch eine gute Entscheidung war.“

Roz lebte mit ihren Eltern, ihren älteren Schwestern Muriel (geboren 1918) und Bertha (geboren 1920) in der Ditmas Avenue im Brooklyner Bezirk Flatbush. Billy erinnerte sich an das Haus später als einen Haufen schmutziger Backsteine, „dunkel und klein“, ein typisches, rund um die Jahrhundertwende gebautes Reihenhaus in einem jüdischen Viertel mit zahlreichen koscheren Schlachtereien. Die Eltern seiner Mutter wohnten bis zum Ende ihres Lebens dort.

Philip Nyman hatte eine tiefsitzende Abneigung gegen Autoritäten. Als junger Mann hatte er auf Seiten der Republikaner in Spanien gegen Franco gekämpft, und in Amerika wurde er wegen seiner politisch links angesiedelten Ansichten misstrauisch beäugt. Aber in seiner Haltung lag auch eine gewisse Eleganz, wie Billy berichtet. „Er hatte nicht viel Geld – soweit ich weiß, hatte die Familie das nie. Aber er schmuggelte uns in die Brooklyn Academy Of Music, indem er dem Platzanweiser ein Päckchen Zigaretten zusteckte, damit wir uns Klavierabende und andere klassische Aufführungen ansehen konnten.“

Die frisch verheirateten Howard und Rosalind mochten zwar durch Gilbert und Sullivan zusammengefunden haben, entstammten aber zwei Familien, die eher dem berühmten Shakespeare-Drama um Romeo und Julia entsprachen und wenig miteinander anzufangen wussten. „Obwohl meine Eltern sich sehr liebten“, sagt Billy, „passten ihre Familien überhaupt nicht zusammen. Karl war ein deutscher Jude, der sich, zu Recht oder Unrecht, als den Aristokraten der Sippe betrachtete, während die Verwandtschaft meiner Mutter aus englischen und russischen Juden bestand, die von den Deutschen als Untermenschen betrachtet worden wären.“

Noch schwieriger wurde es für das junge Paar, als Howard Joel im Juli 1943 zur amerikanischen Armee eingezogen wurde, obwohl er noch nicht einmal 21 war. Die Tatsache, dass er fließend Deutsch sprach, verschaffte ihm schnellstens ein Ticket zu den europäischen Kriegsschauplätzen.

Howard Joel kam zur 5. Armee, die an dem legendär blutigen und verlustreichen Italienfeldzug unter General Mark Clark beteiligt war. Von September 1943 bis zum Ende des Krieges fielen dabei 300.000 alliierte Soldaten, wobei ein Fünftel davon auf dem Marsch durch das italienische Bergland ums Leben kam. Clark hatte den Auftrag, nach Rom vorzudringen, und führte zahlreiche aufreibende Kämpfe wie beispielsweise die Schlacht von Monte Cassino, um die italienische Hauptstadt um jeden Preis einzunehmen – was ihm am 5. Juni 1944 auch gelang. Es war reine Ironie, dass dieser militärische Triumph in der öffentlichen Wahrnehmung beinahe unterging, weil er völlig von den Geschehnissen des folgenden Tages überschattet wurde, als am 6. Juni die Landung der Alliierten in der Normandie begann.

Billy gelang es, dank seines großen Interesses an Militärgeschichte einiges über Howards Kriegszeit herauszufinden, obwohl sein Vater selbst generell wenig über dieses Thema sprach. „Soweit ich inzwischen weiß, wurden er und seine Kameraden kurz nach der Invasion der Normandie aus Italien abgezogen und beteiligten sich am Vorstoß von Pattons 3. Armee in Südfrankreich. Die Verbündeten warfen reichlich Bomben, und das Reich war ziemlich am Ende, als Pattons Truppen durchmarschierten.“ Howards Bataillon war später an der Befreiung des Konzentrationslagers Dachau im April 1945 beteiligt – Billys Vater wusste damals allerdings noch nichts davon, dass seine Verwandten in Auschwitz umgekommen waren.

„Ich erinnere mich, dass er mir davon erzählte“, berichtet Billy. „Davon, wie es ist, plötzlich in der eigenen Heimatstadt zu sein, in Nürnberg, während die US-Armee alles überrannte. Und davon, dass er Angst hatte, seine eigenen Freunde erschießen zu müssen, die vielleicht noch dort sein würden – so wie sein alter Kumpel Rudi (der in Hermann Görings Panzerdivision gekämpft hatte) oder alte Schulkameraden. Gut, er war inzwischen ein Amerikaner, aber er fühlte sich der Stadt immer noch sehr verbunden; er hatte dort seine Kindheit verbracht. Damals konnte ich nicht wirklich verstehen, dass er solche Skrupel hatte, nachdem man ihn um alles gebracht und so schlecht behandelt hatte. Aber das zeigt die mitfühlende Seite meines Vaters. Einmal fuhr er am Steuer eines Jeeps an der alten Fabrik seiner Familie vorbei; sie war von Bomben getroffen worden, aber der Schornstein stand noch inmitten der Trümmer.“

Nach dem Krieg musste Josef Neckermann letztlich doch noch einen gewissen Preis für das Unternehmen zahlen, das er sich angeeignet hatte. Auf Betreiben der Siegermächte kam er vor ein Militärgericht und wurde in seiner Heimatstadt Würzburg zu einem Jahr Gefängnis verurteilt. Fünf Jahre später kam es zu weiteren Prozessen: Karl Joel hatte ihn angezeigt, nachdem er Neckermann auch bei einem neuerlichen Treffen im Berliner Hotel Vier Jahreszeiten nicht dazu hatte bewegen können, ihm endlich die ausgemachte Summe auszuhändigen, und ein weiterer geprellter Geschäftsmann namens Siegmund Ruschkewitz schloss sich ihm an. Zudem war er von den Militärbehörden angeklagt, trotz Verbot unmittelbar nach dem Krieg die Geschäfte seiner „arisierten“ Unternehmen wieder aufgenommen zu haben; man machte ihm jedoch das Angebot, die daraufhin verhängte Haftstrafe auszusetzen, wenn er sich bereit erklärte, eine Ausgleichszahlung von zwei Millionen Mark an Joel zu leisten – etwas, das Neckermann bis dahin mit der Begründung abgelehnt hatte, das Treuhandkonto, auf dem er die Gelder für Joel angelegt habe, sei durch den Krieg verloren gegangen. Einige Tage, nachdem er sich zu der Zahlung bereit erklärte, stellte sich heraus, dass dies eine Lüge gewesen war. Die Summe, die er leisten musste, wurde dennoch nicht erhöht.

Trotz alledem florierte das Versandhaus nach dem Krieg unter seinem neuen Besitzer, und Neckermann wurde zum Vorzeigeunternehmer des deutschen Wirtschaftswunders. 1960 bezeichnete ihn das Magazin Time als „den Versandhauskönig“, und sein Geschäft, das in seiner Ausdehnung und in seinem Einfluss vermutlich durchaus mit dem heutigen Mailorder-Giganten Amazon zu vergleichen war, verteilte jedes Jahr 3,5 Mio. Kataloge, in denen etwa fünfeinhalbtausend Artikel angeboten wurden – oft zu Preisen, die vierzig Prozent unter denen lokaler Händler lagen. Die Firma Neckermann erhielt 40.000 Bestellungen pro Tag und bezog schließlich ein neues, riesengroßes Hauptquartier aus Stahl und Beton.

Ab 1960 war Josef Neckermann zudem als wohl vermögendster Olympionike bekannt: Bei den Spielen 1960, 1964, 1968 und 1972 errang er insgesamt sechs Medaillen im Dressurreiten. In den Siebzigerjahren geriet seine Firma jedoch aufgrund einer ungeschickten Preispolitik in finanzielle Schieflage und musste schließlich verkauft werden.

Karl und Meta nutzten die lang erwartete Zahlung, um ausgiebig durch die Welt zu reisen, bevor sie wieder nach New York zurückkehrten; 1970 schlossen sie ihr Geschäft. Sie kehrten wieder nach Deutschland zurück, und Meta starb 1971 in Nürnberg. Karl, einsam und verbittert nach all dem, was er hatte durchmachen müssen, starb elf Jahre später in Berlin. Beide wurden auf dem jüdischen Friedhof in Berlin begraben; Die Akte Joel zeigt Alex Joel, wie er mit einer harten Bürste und viel Seife den Stein auf dem Grab von Karls und Leons Vater reinigt, auf dem auch die Namen der verschollenen Leon und Rebecca graviert sind, versehen mit der Zeile: „In ein Konzentrationslager deportiert und dort verstorben.“

Howard kehrte 1946 von seinem Kriegseinsatz zurück. Er heiratete Roz und zog mit ihr in eine Wohnung in der Strong Street in der Bronx. Zunächst arbeitete er bei dem Fernsehgerätehersteller Dumont, später bei RCA und dann bei General Electric. Im Laufe der Jahre führte ihn seine Tätigkeit immer öfter ins Ausland, nach Lateinamerika und Europa. Aber im Spätsommer 1948 war erst einmal ein Kind unterwegs.

William Martin „Billy“ Joel kam am 9. Mai 1949 in der Bronx zur Welt. Über seinen Geburtsort sagte Billy: „Ich hege keine nostalgischen Gefühle für die Bronx. Nachdem wir 1950 nach Long Island zogen, war ich kaum mehr dort. In meinen Kindheitserinnerungen sehe ich vor allem unser Haus in Hicksville.“ Kurz nach dem Umzug nahm seine Familie seine zwei Jahre ältere Kusine Judy auf, nachdem Muriel, die älteste Schwester seiner Mutter, gestorben war.

Zwischen Judy und Billy entwickelte sich ein enges Band, wie sich später unter anderem in Songs wie „Why Judy Why“ vom Album Cold Spring Harbour (1971) ablesen ließ. Billy singt hier ganz offen: „Of all the people in the world that I know/ You’re the best place to go when I cry.“ „Judy und ich blieben immer sehr miteinander verbunden“, sagte Billy. „Sie wuchs wie meine Schwester auf, und ich habe sie auch immer so betrachtet. Damals waren wir beide Verbündete in den schwierigen Tagen in der Meeting Lane.“

Judy war 15, als Roz ihr zum ersten Mal von den tragischen Umständen berichtete, die ihrer Adoption vorausgegangen waren. Das Gespräch fand an Marilyn Monroes Todestag statt, dem 5. August 1962; Billy und Judy hatten den Eindruck, dass dieses Ereignis für Roz von großer Bedeutung war, da sie in der oft so unglücklichen Hollywood-Schauspielerin offenbar eine verwandte Seele erkannte.

Es war tatsächlich eine sehr düstere Geschichte. Muriel wurde von der Familie Moochie genannt und von einer Verwandten als „Bücherwurm … schüchtern, lustig und eine gute Köchin“ beschrieben. Nach Judys Geburt 1947 litt sie an einer schweren Kindbettdepression. Sie hatte ihren Ehemann Max, einen Buchhalter, mit 19 in der Brooklyn Town Hall geheiratet; das Hochzeitsfrühstück hatte anschließend in Chinatown stattgefunden. In den folgenden acht Ehejahren zeigte Max Berichten zufolge wenig Verständnis für seine Frau und war vermutlich schon mit einem Fuß aus der Tür, als ihr zweites Kind zur Welt kam. Eines Tages – Judy war acht Wochen alt, ihre vier Jahre alte Schwester Susie war bei Muriels Mutter Rebecca – legte Muriel die kleine Judy im hinteren Schlafzimmer ihrer Wohnung in Flatbush aufs Bett, schob ein paar Stühle davor, damit sie nicht herausfallen konnte, und schlug ein Fenster ein, damit ausreichend Frischluft ins Zimmer gelangte. Dann ging sie in die Küche, hängte eine schwere Armee-Wolldecke vor den Eingang, öffnete die Ofenklappe und drehte den Gashahn auf. Judys Tochter Rebecca Gehrkin berichtet, dass sie gut sichtbar eine Nachricht hinterließ: „Liebe Mom, Pop und Max, ich weiß, dass ich Krebs habe. Ich will der Familie nicht zur Last fallen, deswegen habe ich diesen Ausweg gewählt. Bitte vergebt mir. Alles Liebe, Mooch.“

„Meine Großeltern kehrten nach Hause zurück und fanden sie ausgestreckt am Boden liegend“, berichtet Judy. „Etwas später kamen Roz und meine biologische Schwester, Susan. Roz warf sich auf Moochie, rief immer wieder ihren Namen und versuchte sie wiederzubeleben. Es gelang ihr nicht, aber sie ließ sich nicht von ihr wegziehen.“

Die Familie war so erschüttert, dass nur Muriels Ehemann Max an der Beerdigung teilnahm. Er begann ein neues Leben, nahm Susie mit und heiratete innerhalb eines Jahres erneut. Die kleine Judy ließ er bei Billys Großeltern, Phillip und Rebecca Nyman, in Brooklyn. „Später dann“, sagt Billy, „als Judy etwa vier war, kam sie zu uns nach Hicksville, und ich hatte plötzlich eine Schwester, die ich kaum kannte.“ Billy hat zwar recht positive Erinnerungen an Roz, die sich seiner Meinung nach sehr darum bemühte, dass die Familie in den kommenden Jahren genug zu essen, etwas anzuziehen und gelegentlich auch einmal etwas zu lachen hatte, aber Judy äußert sich recht bitter über ihre Pflegemutter: „Roz machte einige nicht besonders nette Sachen. Einmal, als wir noch sehr klein waren, ließ sie uns drei Tage lang allein.“

Dieser Vorfall führte zu einem ausgedehnten Familienstreit über Kindererziehung, aber so sehr Judy auch unter Roz’ Launen litt, fand sie die Besuche bei der Joel-Seite der Familie in Upper Manhattan ebenso wenig angenehm: „Sie waren eiskalt – so wie man sich typische Deutsche vorstellt.“

Die Spannungen zwischen Roz und Judy, die 1955 offiziell adoptiert wurde, blieben bestehen. „Judy war in den folgenden Jahrzehnten nur zu sehr eingeschränktem Kontakt mit unserer Mutter bereit“, sagt Billy. „Es gab zu viel Konfliktpotenzial und zu viele unglückliche Vorkommnisse.

Mir wurde ziemlich schnell klar, dass meine Familie ganz anders war als die anderen in der Nachbarschaft. Schon allein, weil mein Vater nicht oft zu Hause war. Natürlich sah ich ihn, sicher, aber er war kein fester Bestandteil unseres Haushalts. Die meiste Zeit waren es nur meine Mutter, meine Schwester und ich. Und damals dachte ich eben, dass wir die Familie ohne Vater waren, die natürlich auch von den Nachbarn so wahrgenommen wurde. Wir wurden nicht ausgegrenzt, aber man hat uns schon anders angesehen. Viel Geld hatten wir auch nicht, und von daher kamen wir auch nicht in den Genuss kleiner Annehmlichkeiten, wie es sie in anderen Haushalten gab. Das waren Kleinigkeiten, aber sie fielen eben auf – wir konnten es uns nicht leisten, eine gepflasterte Auffahrt anzulegen, eine Gaube ins Dach einbauen zu lassen oder irgendwelche anderen Aufwertungen an unserem Haus vorzunehmen, so wie das die Nachbarn taten.“

Und dann geriet natürlich auch Roz ins Visier der wachsamen Nachbarn, weil sie, wie Judy berichtet, das Bankkonto der Familie mit impulsiven Einkäufen stark belastete und gelegentlich wohl auch Hochprozentiges trank. Auch gab es Zeiten, in denen sie nicht essen wollte: „Eines Tages kam ich nach Hause, und Billy saß auf ihrem Schoß und schob ihr löffelweise Eiskrem in den Mund, weil er Angst hatte, dass sie stirbt.“

Die soziale Kontrolle durch die Nachbarschaft war nicht dazu angetan, die Stimmung in dem kleinen, engen Haus zu verbessern. Die Meeting Lane war ein ungeschütztes, flaches Stück Land, ein ehemaliger Kartoffelacker, auf dem in der kurzen Zeit seit dem Krieg noch nicht allzu viele Bäume oder Sträucher gewachsen waren, und die Anwohner urteilten hart über einander, wie Judy erzählt: „Wir waren die einzigen Juden, wir waren die einzige Familie ohne gepflasterte Einfahrt – wir hatten statt einer Garage einen Carport. Die Leute haben sich über uns lustig gemacht.“

„In den Fünfzigerjahren wurde eine attraktive Frau in einer Nachbarschaft voller verheirateter Männer mit einem gewissen Misstrauen betrachtet“, sagt Billy. „Unsere Gegend war sehr katholisch geprägt, und auch das trug natürlich dazu bei, dass wir uns immer etwas anders fühlten. Als ich etwa sechs war, sagte zum Beispiel einmal das kleine Mädchen von gegenüber ganz nüchtern zu mir: Dir werden später mal Hörner wachsen, weil du ein Jude bist. Und ganz ehrlich, als ich an dem Abend ins Bett ging, da habe ich meinen Kopf abgetastet, um zu fühlen, ob die Hörner sich schon bemerkbar machen. Von Antisemitismus hatte ich keine Ahnung. Ich wusste nicht einmal, was ein Jude war, abgesehen von dem, was ich mir aus den Bemerkungen der anderen Kinder zusammengereimt hatte. Man darf nicht vergessen, das war in einer Zeit, als political correctness noch ein Fremdwort war. Damals wurden alle möglichen rassistischen Ausdrücke benutzt – Polacke, Mickfür die Iren, Spicfür alle, die eigentlich Spanisch sprachen, Kikefür die Juden und vor allem das Wort mit N. Das machte jeder, ganz ungeniert. Es dachte dabei auch niemand an Rassismus, die Leute redeten einfach so. Allerdings hatte diese ganze Bigotterie auch ihr Gutes: Man konnte sie meilenweit erkennen. Heute findet all das mehr im Verborgenen statt, aber ich glaube, dass es noch genauso da ist wie früher.“

Zwar galten die USA als „Schmelztiegel“ – der Ausdruck melting pot war 1906 in einem Theaterstück geprägt worden, das von einem Russen handelte, der die Pogrome in seiner Heimat überlebt hatte und sich nun in der neuen Umgebung anzupassen versuchte. In der Meeting Lane zeigte sich aber vor allem, wie schmerzvoll dieser Prozess für die Betroffenen war. Möglicherweise war Howard Joel deswegen so häufig unterwegs, weil er sich ständig fragte, wofür er in Europa eigentlich gekämpft hatte, was er verloren hatte und ob es ihm wirklich gelungen war, den Vorurteilen zu entkommen, die diese Katastrophe ausgelöst hatten. Er ließ keine Gelegenheit aus, um die materialistische, ungebildete Kultur zu geißeln, in die er hineingeraten war – jene robuste amerikanische Wirtschaft der Nachkriegszeit, in der er gezwungen war, Plastikwaren unter die Leute zu bringen. „Er hasste Amerika“, sagte Billy, der später energisch versuchte, den Tiraden seines Vaters zu widersprechen. „In den seltenen Zeiten, wenn mein Vater zu Hause war, umgab ihn etwas Düsteres. Später sagten die Leute, der Krieg hätte ihn verändert. Als ich sechs war, sagte er einmal etwas, das ich nie vergessen habe: Das Leben ist eine Jauchegrube. Er sagte ja nie viel, aber das hat sich mir eingeprägt. Jahre später wurde mir klar: Das war eine ziemlich harte Bemerkung gegenüber einem Kind.“

Er fährt fort. „Diese unvergessliche Jauchegrube-Bemerkung zeigte mir ein wenig, welche Düsternis mein Vater in sich herumtrug. Er ging in das Zimmer, in dem das Klavier stand, und spielte Chopin und Beethoven und Debussy. Ich fand das ziemlich toll; beinahe wurde ich high vom bloßen Zuhören. Aber wenn er aufhörte, hatte er immer schlechte Laune. Wahrscheinlich war er dann wütend und frustriert, weil er kein Klaviervirtuose geworden war. Aber das, was ihn in schlechte Laune versetzte, brachte mich immer in Hochstimmung. Ich dachte: Wenn ich das könnte, dann wäre ich wirklich glücklich. Mein Vater allerdings nicht. Er war ein sehr trauriger Mensch.“

Die emotionale Abwesenheit seines Vaters wurde ein wenig von Philip Nyman ausgeglichen, der selbst dann, wenn er mit seinen geklauten Päckchen filterloser Zigaretten bewaffnet durch die Konzerthallen tingelte, ständig von großartigen Büchern und Musikstücken erzählte. Und der jede Menge Kniffe kannte, um sich irgendwie durchzuschlagen. „Ich ging immer im Hicksville Theater ins Kino“, erzählt Billy. „Anfang der Sechziger kostete der Eintritt für einen Erwachsenen eineinviertel Dollar; Kinder kamen bis zu einem bestimmten Alter für 35 Cent hinein. Mit 13 gingen mein Großvater und ich einmal zusammen hin. Ein großes Schild verkündete, dass Kinder unter zehn Ermäßigung bekamen. Also trat mein Großvater an den Schalter und erklärte dem Kartenverkäufer, ich sei neun. Ich wurde total wütend; schließlich gibt es eine Zeit im Leben, in der man unbedingt älter sein will. Und daher wollte ich auch gleich protestieren: Nein, das bin ich nicht! Aber mein Großvater hielt mir schnell den Mund zu. Jahre später begriff ich, dass die Familie meiner Mutter nicht so viel Geld hatte, und das war eben ihre Art, zurechtzukommen.“

Während sich seine Eltern immer stärker voneinander entfremdeten, spürte Billy sehr wohl die Hilflosigkeit, die seine Mutter angesichts dieser Entwicklung empfand: „Ich weiß, dass meine Mutter darüber sehr traurig war. Meine Eltern waren von ihrer Persönlichkeit her so völlig verschieden. Meine Mutter war überkommunikativ, und mein Vater konnte seine Gefühle kaum ausdrücken. Wenn sie sich stritten, dann fing sie an zu schreien, und er saß einfach nur da und schwieg. Und sie wurde dann natürlich nur noch wütender. Von daher sah ich schon als Kind, dass diese beiden Menschen einfach nicht für einander gemacht waren. Ich war tatsächlich auf gewisse Weise erleichtert, als sie sich scheiden ließen. Aber mir war nicht klar, dass ich ihn danach viele Jahre gar nicht mehr sehen würde.“

Rosalind hingegen war die Endgültigkeit dieser Trennung möglicherweise durchaus bewusst, aber trotzdem kam jeden Tag wieder die Stunde am späten Nachmittag, wenn die Buicks und Chevy Impalas und Plymouth Valiants aus den Elektronikunternehmen und Metallfabriken auf Long Island zurückkehrten, oder vom Bahnhof von Hicksville, der sechs Autominuten weiter nördlich lag. Dann stiegen überall die Väter in ihren Anzughosen mit hohem Bund aus ihrem Wagen, gaben der Autotür einen Schubs mit dem Knie, bis sie ins Schloss fiel, und schlenderten über den Rasen, um die Kinder zu umarmen und die Gattin zu küssen. Billy sah dann, wie seine Mutter aus dem Küchenfenster starrte, und fragte sich, was es da draußen gab, das sie so fesselte. Und manchmal, wie er Tim White in einem Interview für Billboard dreißig Jahre später verriet, sagte sie dann, den Schmerz bewusst oder unbewusst an ihre Kinder weitergebend: „Ich guck nur, ob vielleicht dein Vater nach Hause kommt.“

Auf Whites Frage, was er von Howard als Vater mitbekommen habe, antworte Billy: „Im Grunde nichts. Als Vater käme er jetzt zu spät. Ich bin 31. Ich habe ihn getroffen, als ich 24 war – und da war es auch schon zu spät, da war ich schon der, der ich bin.“ Auf die für ihn so typische Weise konnte er jedoch auch diesem Umstand etwas Positives abgewinnen: „Ich kannte als Junge viele Kinder, die vor ihren Vätern Angst hatten, weil sie Prügel bekamen oder weil die Väter Arschlöcher waren, Dreckskerle. Ich wurde von Frauen erzogen, das war schön. Meine Mutter hat allenfalls mal einen Kleiderbügel genommen und ihn mir über die Schultern gezogen, was auch ganz schön wehtat.“

Durch seine vaterlose Jugend blieb Billy außerdem auch jeglicher patriarchaler Druck erspart. Howard Joel hatte auf Drängen seines Vaters hin ein technisches Studium ergriffen, obwohl er die Musik so liebte, „weil man damals eben das tat, was der Alte einem sagte“. Was ihn selbst betrifft, vermutet Billy: „Ich hätte wahrscheinlich nicht einmal darüber nachdenken dürfen, eine Karriere als Profimusiker einzuschlagen, schon gar nicht die eines Rockmusikers, wenn mein Vater meine Erziehung begleitet hätte. Er hätte mir das einfach nicht erlaubt – viel zu unvernünftig. Wohingegen meine Mutter sagte: ‚Mach’s einfach!‘ Sie hat mich unterstützt. Von daher hatte ich Glück, auch wenn mir ansonsten ein Vater gefehlt hat. Als ich volljährig wurde, merkte ich, dass ich nun versuchte, seine Rolle als Versorger und Familienvorstand zu übernehmen.

Ich wurde zum Vater, ob ich wollte oder nicht, aber da mein eigener Vater nicht greifbar war, suchte ich ständig nach meiner eigenen Identität. Wer bin ich? Ich wusste nichts über mich, weil ich keinen Vater hatte, der mir sagen konnte, wie ich eigentlich zu sein hatte.

In gewisser Hinsicht kann das befreiend sein – man kann das sein, was man will, und jede Richtung einschlagen. Aber andererseits hat man vielleicht auch das Gefühl, dass die eigene Mitte fehlt.“

Es gab einen weiteren Umstand in Billys Jugendjahren, der sich für sein späteres Leben als prägend erweisen sollte, und das war schlicht die Tatsache, dass er auf Long Island aufwuchs. Ende 2008 kamen er und Bruce Springsteen – der ebenfalls von der amerikanischen Ostküste stammt – zu einem Fundraising-Konzert für Barack Obama im Hammerstein Ballroom von Manhattan zusammen, und Bruce erklärte den Abend mit Fug und Recht zu einem „Gipfeltreffen“. Denn ebenso, wie Springsteen der Barde von New Jersey war, gilt Billy seit Jahrzehnten als Poet, der seine Songs aus dem tiefsten Herzen von Long Island schreibt. „Ich rede nicht auf diese herablassende Weise von Long Island, wie es viele andere tun, die dort aufgewachsen sind. Ich bin ein bekennender Islander. Niemand ist mehr stolz auf diese Gegend als ich, und ich habe immer versucht, Werbung für diese Insel zu machen. Long Island ist durch Brücken mit Manhattan verbunden und zählt zum gleichen Archipel, genau wie Staten Island, Fire Island, Shelter Island und ein Dutzend anderer Inseln, die vor der Küste im Meer liegen.“ Ebenso wie Billys Eltern zogen im Laufe der Zeit Hunderttausende von Stadtbewohnern in die Vorstadtviertel von Long Island. „Aber als junger Mensch konnte man es natürlich nicht erwarten, wieder in die City zurückzukehren.“

Als treibende Kraft hinter der Abwanderung vieler New Yorker auf die östliche Insel gilt der legendäre Stadtplaner Robert Moses, der enorm großen Einfluss auf New Yorks städtebauliche Entwicklung hatte. Von den Dreißigern bis in die Siebzigerjahre förderte er den Bau von breiten, für den Schwerlastverkehr gesperrten Straßen (den so genannten Parkways), wie auch von Brücken, Stränden und Infrastruktur aller Art. Eine Zeitlang kämpfte er für die Errichtung einer Brücke, die von Rye, New York, über Long Island bis nach Oyster Bay führen sollte; hätte er sich mit seinen Plänen durchgesetzt, dann wäre Billys charmante kleine Wohnoase heute von einer achtspurigen Verkehrsader durchschnitten.

Long Island lud als eine mit dem Festland verbundene Insel zu zahlreichen neuen Bauprojekten ein, und so wurde es zur Spielwiese des Immobilienmaklers Abraham Levitt und seiner beiden Söhne Albert und William. Die Meeting Lane war ihrem Ehrgeiz zu verdanken, ebenso wie der Rest von Levittown – jener ausgedehnten Siedlung, die hastig angelegt worden war, um einen Teil der sechzehn Millionen Kriegsheimkehrer unterzubringen, die händeringend Wohnungen suchten. Die Häuser waren billig gebaut und ließen sich mit wenig Eigenkapital finanzieren. Die Levitts besaßen eigene Waldgrundstücke, auf denen sie das Bauholz schlagen ließen, und sie fertigten sogar ihre eigenen Nägel. Die meisten dieser Gebiete entstanden rund um die neuen Freeways, die über die Insel führten. Für 7.000 Dollar bekam man dort ein Grundstück von etwa 650 Quadratmetern mit einem schlichten Einfamilienhaus, das in fünf verschiedenen Varianten zu haben war. Hicksville, wo sich schließlich die Joels niederließen, glich einer typischen amerikanischen Kleinstadt. Die gute Verkehrsanbindung durch den Bahnhof machte das Städtchen sehr beliebt bei New Yorkern, die eine neue Heimat suchten, und sorgte für großes Wachstum.

Nach Einbrüchen bei der Kartoffelernte verkauften viele Farmer in der Gegend weitere Ländereien, und Levittown – wie man diese gleichförmigen Straßenzüge mit ihren identischen Häusern nannte, denen im Folk-Song „Little Boxes“ 1963 ein akustischer Tribut gezollt wurde – dehnte sich schließlich von Hicksville bis nach East Meadow, Uniondale und Westbury aus. Das ganze Gebiet umfasste ein halbes Dutzend Ortschaften. „Ich war direkt aus dem Städtchen Hicksville“, sagt Billy, „aber gleichzeitig auch aus dem Gebiet Levittown. Und selbst heute verbindet man noch mit dem Begriff Levittown eine ganz bestimmte Art des Vorstadtlebens zu einer ganz bestimmten Zeit.“

Aber auch, wenn Billy und seine Freunde in der Vorstadt lebten, worüber er später auf seinem Album Nylon Curtain sang, spielten sie doch die Spiele der großen Stadt, wie die dem Baseball verwandten Stickball und Stoopball, das Versteckspiel Ringolevio oder Johnny-on-the-Pony, bei dem sich ein paar Kinder zu einer Pferdchenfigur zusammenstellten, während die gegnerische Partei versuchte, darauf zu springen und das Pony umzuwerfen. „Denn letztlich waren die Menschen in Levittown doch New Yorker, die lediglich dachten, dass sie jetzt auf dem Lande wohnten“, meint Billy. „Natürlich wussten wir Kinder, dass wir nicht wirklich draußen auf dem Land waren; wir lebten in einer Vorstadt, wo jedes Haus gleich aussah, und litten an tödlicher Langeweile. Ab einem gewissen Alter fuhren wir bei jeder Gelegenheit, die sich uns bot, in die City – das war unser Disneyland, unser gelobtes Land. Wir konnten es nicht erwarten, aus der Vorstadt rauszukommen.“