17,99 €

Mehr erfahren.

KrimiZEIT-Bestenliste, Juni 2015 Im Dezember 2007 - in Kenia findet gerade ein von Gewalttaten begleiteter Wahlkampf statt, in den USA erklärt (der Halbkenianer) Barack Obama seine Präsidentschaftskandidatur - untersuchen Ishmael und O, zwei Detectives, den Mord an einem großen, schwarzen Mann im berüchtigten Ngong-Wald, außerhalb Nairobis. Als sie nach Nairobi zurückkommen, explodiert in einem berühmten, von politisch einflussreichen Kenianern und reichen Ausländern frequentierten Hotel eine Bombe. Weil viele Amerikaner unter den Opfern sind, ermittelt auch die CIA, die al Qaida oder somalische Islamisten hinter dem Terroranschlag vermutet. Die beiden Detectives stoßen auf eine Verbindung zwischen ihrem Mordfall und dem Anschlag und entdecken bei einer heftigen, aufregenden Jagd durch Kenia, durch Mexiko, die USA und Kanada einen politisch brisanten Hintergrund: eine international operierende Geheimorganisation von hohen politischen Beamten und Managern, die das Ziel verfolgt, die sich immer weiter zuspitzende afrikanische Misere (Gewalt, Korruption, Armut und Stammesfehden) durch gezielte Morde an führenden afrikanischen Politikern zu bekämpfen. In Kenia soll das erste Exempel statuiert werden. Die beiden Detektive müssen sich entscheiden, ob sie Terror im Namen des Guten decken oder bekämpfen sollen... Der Autor zeichnet auf spannende, sprachlich sehr differenzierte Weise ein realistisches Bild von Afrika, seinen schier ausweglos erscheinenden Konflikten, seinen führenden und den verarmten Schichten, aber auch von Menschen, die sich mit diesen Verhältnissen nicht zufrieden geben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 396

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Für meine Frau Mauren Burkeund meine Tochter Nyambura

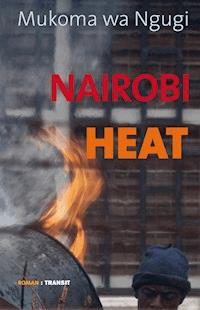

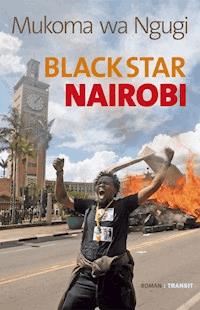

Mukoma wa Ngugi

BLACK STAR NAIROBI

Aus dem amerikanischen Englischvon Rainer Nitsche und Niko Fröba

© 2013 by Mukoma wa Ngugi© für die deutsche Ausgabe

2015 by Transit BuchverlagPostfach 121111 | 10605 Berlinwww.transit-verlag.de

Originaltitel: Black Star NairobiMelville, New York 2013

Layout und Umschlaggestaltung unterVerwendung eines Fotos Nairobi, 2007,© evans habil/Demotix/Corbis Corbis,Gudrun Fröba, BerlineISBN 978-3-88747-318-1

INHALT

WOLKEN ZIEHEN AUF

HOFFNUNGSANKER

RISSE UND DURCHBRÜCHE

AUS DEN ANGELN GEHOBEN

TREFFEN MIT HELEN

TRAUER UM MARY

UND DANN REGNETE ES

MARY BEGRABEN

ZWISCHEN TIJUANA UND CHARYBDIS

DER ANTRAG

DIE GRENZE PASSIERTE UNS

BACK IN THE U.S. OF A.

ALTE FREUNDE

DAS TREFFEN

TÖTEN FÜR O

AMOS’ VATER

JESUS AUF ANABOLIKA

KILLING SAHARA

EIN STURM ZIEHT AUF

Notiz zum Wahlkampf 2007

WOLKEN ZIEHEN AUF

Einen Tag vor der Explosion im Norfolk-Hotel und nur wenige Tage, bevor Sahara und seine Männer über uns herfielen, standen O und ich mitten im berühmt-berüchtigten Ngong-Wald und blickten auf das, was von einem großen, schwarzen Mann im feinen Anzug übrig geblieben war. Die wilden Tiere des Ngong hatten ganze Arbeit geleistet, der Körper des Mannes sah eher aus wie ein Tierskelett. Diese Todesart war die schrecklichste – das Opfer hatte kaum noch etwas mit einem menschlichen Wesen gemein.

Es war um die Mittagszeit, aber es hätte genauso gut Mitternacht sein können, so, als würden wir im Licht des Vollmonds nach Spuren suchen – das dichte Dach uralter Bäume ließ nur irisierendes Dämmerlicht durch – zu wenig, um gut sehen zu können, aber zu hell für eine Taschenlampe.

O sagte es zuerst.

»Dieser Mann hat viele Geheimnisse zu erzählen.« Er zeigte auf dessen Gesicht – ein verstohlenes Lächeln war darauf zu erkennen, als ob er sich darüber freute, entdeckt worden zu sein.

Der springende Punkt war: Eine Leiche, die im Ngong-Wald abgelegt wurde, trug immer eine Botschaft im Gepäck.

In den Vereinigten Staaten gibt es die Wüste von Nevada – oder Football-Stadien, denkt man an Jimmy Hoffa*. Wenn dir in Kenia jemand einigermaßen deutlich macht, er würde dich am liebsten in den Ngong befördern, dann sollte man besser klein beigeben, es sei denn, man ist schneller und befördert ihn dahin.

Ich lebte noch nicht so lange in Kenia, aber ich könnte eine Menge Namen runterrasseln: J.M. Kariuki zum Beispiel, ein Radikaler in dieser oder jener Frage, wurde zu Tode gefoltert, seine Leiche von einem Hirtenjungen gefunden. Robert Ouko, ein sehr smarter Politiker, der angeblich im Ngong Selbstmord beging: Zunächst verstümmelte er sich, dann – nachdem er nicht verblutete – setzte er sich in Brand, bevor er sich schließlich in den Kopf schoss. Alle Zeugen der Staatsanwaltschaft und der Verteidigung starben unter mysteriösen Umständen, ebenso wie der Hirtenjunge, der – wieder einmal – die Leiche gefunden hatte.

Immer war es ein Hirtenjunge, der sich in die Tiefen des Waldes hinein wagte und die Toten fand. In unserem Fall hatte er zufällig ein Handy dabei, und so konnten wir schon nach wenigen Stunden am Fundort sein.

Wenn man sich die exakte Kombination der beiden Schüsse ansah, einer dahin, wo das Herz sein musste, einer in den Kopf, schwante einem, dass das nur ein professioneller und effizienter Killer getan haben konnte. O und ich hätten also besser gleich wieder verschwinden sollen.

Wäre es irgendwann im letzten Jahr passiert, wir hätten genau das getan. Seit O und ich vor drei Jahren eine Agentur mit dem ziemlich cleveren Namen Black Star gegründet hatten, bearbeiteten wir die merkwürdigsten Fälle: von verschwundenen Penissen – leicht zu lösen mit einem spitzen Knie in die Leistengegend – über fremdgehende Ehegatten bis hin zu gefälschten Gemeinderatswahlen.

Wir kamen grad mal so über die Runden. Nur weil O immer noch für das CID, die kenianische Kriminalpolizei, arbeitete, konnten wir mal eine Vermisstensache, mal einen Mordfall übernehmen und so einigermaßen flüssig bleiben. Deswegen war es eigentlich eine Gefälligkeit, dass uns Yusuf Hassan, Chef des CID, diesen Fall zuschanzte. Das CID würde für die Spesen aufkommen und mir zusätzlich ein Beraterhonorar zahlen.

Nicht nur, dass wir ziemlich abgebrannt waren, mehr noch: Wir waren wie Boxer, die zu billigen Siegen gekommen waren und nun endlich gegen einen richtigen Gegner fighten wollten. Wir wollten es jetzt wissen, wie damals, bei unserem ersten gemeinsamen Fall, der uns beinahe das Genick gebrochen hätte – der Fall eines toten weißen Mädchens auf der Veranda eines afrikanischen Professors in Madison, Wisconsin. Gut, ich sage ja nicht, dass das Wiederfinden eines verschwundenen Penis’ reinste Zeitverschwendung wäre, aber manchmal will man etwas anpacken, was einem sein Bestes abverlangt, eine echte Herausforderung – nicht um eine Show abzuliefern, sondern weil man wirklich verdammt gut ist. Wir waren also scharf auf einen richtigen Auftrag – und auf ein bisschen Kohle.

»Wer immer ihn umgebracht hat, die Patronenhülsen hat er jedenfalls verschwinden lassen«, sagte O, nachdem er den Fundort ohne Ergebnis abgesucht hatte.

Vorsichtig öffneten wir das zerfetzte Jackett, das immer noch feucht war von Blut und vom Regen. Wir fanden ein paar zerknüllte amerikanische Dollars, einige Euros und kenianische Schillinge, aber keinen Ausweis. Seine Hosentaschen waren leer. Der Anzug ohne Etikett. Es hätte jeder sein können. Trotzdem, soviel wusste ich: Wer sich die Brutalität des Ngong-Walds verdient hatte, der musste schon was Besonderes sein.

»Wir werden vielleicht niemals rauskriegen, wer das ist«, sagte ich und wies auf die abgenagten Knochen, die mal seine Hände gewesen waren. Ein DNA-Abgleich war nur sinnvoll bei einer großen Datenbank – Kenia steckte da aber noch in den Kinderschuhen. Wir müssten also extrem viel Glück haben, um auf passende Daten zu stoßen. Und ein Zahnabgleich? Konnte man ebenso vergessen. Wir mussten darauf bauen, dass die Leiche ihre Geheimnisse selbst preisgab.

Es war jetzt nichts weiter zu tun, als den Toten zur Pathologie bringen zu lassen. Weil wir keine Leichensäcke dabei hatten, mussten die Polizisten ihn vorsichtig in eine Wolldecke wickeln.

»Ishmael, man kann nicht im Ngong-Wald sein, ohne einen Joint zu rauchen«, verkündete O und blinzelte zur Sonne hoch, deren Licht eher an Mondschein erinnerte.

»Wenn wir schon mal hier sind, sollten wir auch die Einsamkeit genießen«, fügte er strahlend hinzu.

O hatte sich in den Jahren kaum verändert – er trug immer noch dieselbe Lederjacke, selbst in der größten Hitze Nairobis. Obwohl er jetzt Anfang vierzig war, hatte er nicht zugenommen. Sein schmaler Körper ließ ihn größer erscheinen. Seine Augen waren ständig blutunterlaufen – das Ergbnis von zu wenig Schlaf und zu viel Gras.

Immer, wenn wir in eine brenzlige Situation gerieten, umspielte seine Lippen ein Lächeln, als ob er etwas wüsste, wovon der Gegner nicht das Mindeste ahnte. Es hatte ein bisschen gedauert, bis ich dahinter kam – er kannte kein Tabu, er konnte verletzen, quälen oder sogar töten, wenn es die Situation erforderte. Für ihn war es einfach Arbeit. Er hatte genug Tote gesehen und selbst getötet, um mit seiner eigenen Sterblichkeit klar zu kommen. Die meisten Kriminellen sind jederzeit bereit zu töten, aber nicht zu sterben – deswegen war O im Vorteil, wenn sie ihm in die Quere kamen.

Es waren diese zwei Gesichter, fast wie eine Persönlichkeitsspaltung, die ihn letztlich so gefährlich machten. Im Alltag war er der nette Kerl; er war glücklich verheiratet und ging immer so früh wie möglich nach Hause. Sobald er jedoch die Welt der Mörder und Diebe betrat, passte er sich perfekt an und folgte ihren Regeln ebenso wie er sie brach. Es hatte Vorteile, mit jemandem wie O zu arbeiten – er zweifelte nie an seiner Sicht der Dinge, so dass er oft eiskalt wirkte. Solange man sich auf derselben Seite befand, war man sicher. Früher hatte ich das bewundert, doch seit einiger Zeit bekam ich Angst davor, dass das, was immer seine inneren Widersprüche in der Balance hielt, mal aus den Fugen geriet – und ich dann auf der verkehrten Seite stand.

»Dieser Ort, er erinnert mich dran, welches Glück ich doch hab’ – am Leben zu sein und von hier gleich wieder verschwinden zu können.«

»Brauchst du einen Vorwand, um zu kiffen?« Ich glaubte ihm kein Wort.

Er lachte. »Nein, Ishmael, ich will das Leben feiern«, er blies eine Wolke Marihuana in die Luft.

Es war eine gute Meile bis zur Straße; O versank immer tiefer in seinen Rausch, ich in meine Gedanken. Ich horchte in den Wald hinein. Es gibt verschiedene Arten von Stille: die eine, wenn wirklich alles um einen herum still ist; die andere, wenn alles sich in einem bestimmten Rhythmus bewegt, nur du nicht – wie die Stille, die von flimmerndem Rauschen begleitet wird. Die Stille hier im Ngong-Wald war diese laute Stille. Wir waren nicht lauter oder weniger laut als der Wind, der durch die Bäume strich, oder die lachenden Hyänen, die brüllenden Leoparden und Gott weiß was noch; wir Menschen machten einfach andere Geräusche. Das Geräusch von Kleidern, die an den Büschen hängenbleiben und zerreißen, von gut gefütterten Schuhen, die über das Unterholz streifen und es zertrampeln, das Fluchen, wenn die nackte Haut von Dornen aufgerissen wird. Als wenn man in einem stimmgewaltigen Orchester immer die falschen Töne singt. Dieses Gefühl, hier zu sehr als Mensch aufzufallen, steigerte in mir den Wunsch, aus diesem verfluchten Wald schnell wieder rauszukommen.

Endlich erreichten wir die Straße. Die beiden anderen Polizisten, die wir dort postiert hatten, um irgendwelche Geister oder Diebe daran zu hindern, die Polizeiwagen zu klauen, waren sichtlich erleichtert, als sie uns kommen sahen. Sie halfen uns bereitwillig, die Leiche in eine weitere Decke zu hüllen, hievten sie auf die Ladefläche ihres Pick-Ups und brachten sie zum Pathologen.

O und ich fuhren wie so oft zur Broadway’s Tavern, um den Fall bei Tusker-Bier und Ziegenbraten zu diskutieren. Dabei hatten wir immer unsere besten Einfälle.

Broadway’s Tavern, zwischen dem Kangemi Slum und dem stinkreichen Mountain View Estate gelegen, war seit einiger Zeit unser Lieblingslokal. Es war eine eigenartige Bar, selbst an ihren besten Tagen. Diebe, Politiker, Prostituierte und Bullen machten hier ihren Frieden. Es war der Ort, wo sich alle trafen, die in kriminelle Geschäfte verwickelt waren, egal ob sie auf der Seite der Guten oder der Bösen standen. Es war eine informelle Börse für Informationen, in der Polizisten und Räuber untereinander Tipps austauschten – nützliche Transaktionen, letzten Endes aber im ureigenen Interesse. In Fragen von Leben oder Tod war es für Kontrahenten immer von Vorteil, sich wenigstens eine kleine Tür offen zu halten – Leben von Bullen und des einen oder anderen Kriminellen waren auf diese Weise schon gerettet worden.

Normalbürger waren nicht gern gesehen – aber wahrscheinlich käme jemand ohne Verbindungen zur Unterwelt sowieso nie auf die Idee, sich hier blicken zu lassen. Die Bar bestand nur aus einem einzigen großen Raum mit Stühlen aus dünnem Bambus und Holztischen, einer Jukebox und einem langen Tresen. Wenn man das Gebäude bis zur Rückseite umkreiste, sah man im Freien eine Küche, die nur zweierlei anbot: Nyama Choma, gebratenes oder gegrilltes Fleisch, und Ugali, einen Maisbrei, den ich manchmal in Erinnerung an den Grießbrei zu Hause aß.

Es gab allerdings strenge Regeln, die einzuhalten waren: Leute, die ihre Frauen schlugen, Vergewaltiger, Mörder und Kleinkriminelle wussten, dass sie im Broadway’s nichts verloren hatten. Und es passierte nicht selten, dass jemand von der Bar einen kleinen Ganoven zurückpfiff, der den Fehler begangen hatte, sich bei einem der feineren, professionellen Kriminellen einzuschmeicheln.

Die Bar erfüllte auch noch einen anderen Zweck – der Unterschied zwischen der kenianischen Polizei und kenianischen Kriminellen besteht eigentlich nur darin, dass sie der Zufall auf die eine oder die andere Seite des Gesetzes stellte. O, um ein Beispiel zu nennen, hätte genauso gut Krimineller sein können – und je länger ich in Kenia lebte, desto mehr hatte ich den Verdacht, dass es bei mir nicht anders war. Es gab keinen Grund, die anderen für den Weg, den sie gewählt hatten, zu verachten. Und letzten Endes war das Broadway’s der lebende Beweis dafür, dass wir Bullen akzeptiert hatten, dass es das Verbrechen immer geben würde. Und wir beschlossen hatten, uns mit einer Kriminalität, die so etwas wie professionellen Anstand besaß, zu arrangieren.

Wir betraten die Bar in dem Moment, als die Fünf-Uhr-Nachrichten begannen. Es hatte Monate gebraucht, mich daran zu gewöhnen, wie heilig den Kenianern die Nachrichten waren. Alle Bars schalten ihre TV-Geräte pünktlich auf einen der Nachrichtenkanäle um, selbst dann, wenn gerade die Wiederholung eines europäischen Fußballpokal-Spiels läuft. Es wirkte wie ein gemeinsames Gebet, nur dass in diesem Fall auch noch Gesprächsstoff für den Biertisch abfiel.

Wie in den Staaten waren die Nachrichtensprecher in Kenia jedem ein Begriff – an diesem Abend war Catherine Kasuvuki dran, die Katie Couric* von Kenia. MC Hammer* brüllte sofort los, dass er sie heiraten wolle. Bekleidet mit der für den echten MC Hammer typischen goldfarbenen Hose, mit ergrauter, aber rotgefärbter Punkfrisur, war diese Ausgabe von MC Hammer der Narr hier am Hofe der Polizisten und Räuber. Er kannte jeden und wusste von allem etwas. MC Hammer war so etwas wie ein Clown mit einer Maske.

Senator Obama dominierte die Nachrichten, wie immer, seit er im letzten Februar seine Kandidatur erklärt hatte – diesmal ging es um Vorwürfe, er sei kenianischer Bürger und kein Amerikaner. »Als ob es ein Verbrechen ist, Kenianer zu sein«, spottete MC Hammer.

O und ich waren damals auf der Rückfahrt in die Stadt gewesen, ich schaltete das Radio ein, und da kam es. Barack Hussein Obama verkündete seine Kandidatur. Zurück in Nairobi erwartete uns ein ohrenbetäubendes Hupkonzert, einige schwenkten Obama-Poster, andere verkauften T-Shirts und Kaffeetassen. Viel später wurde noch ein Obama-Bier unter dem Namen Senator aus der Taufe gehoben, wobei Leute, die es wissen mussten, behaupteten, dass es bloß normales Tusker in einer Obama-Dose war.

»Eh, Ishmael, wie fühlst du dich jetzt?«, hatte O gefragt. »Einer von euch als Präsident der USA?«

Für mich war Obama immer genauso schwarz gewesen wie ich. Schwarze hatten in den Staaten schon überall ganz vorne mitgespielt – beim Aufbau des Landes, bei Erfindungen, in der Wissenschaft, im Sport –, aber wir blieben eigentlich immer Außenseiter. Und nun, endlich, im Weißen Haus? Trotzdem – da war etwas, was ich schwer erklären konnte: Ich hatte nicht das Gefühl, dass er wirklich für mich sprach. Aber ich schätze, dieser Moment war wichtiger als jeder Einzelne von uns. Bill Clinton als erster schwarzer Präsident? Es war höchste Eisenbahn, diese schwarz angemalten Präsidenten loszuwerden. Ich wollte, dass Obama gewinnt.

»Wie zum Teufel überstehen das bloß die Rassisten?«, fragte ich O.

»Lass dich überraschen – wir hatten immer schwarze Präsidenten, und schau dir Afrika an, schau dir an, wie zerrissen…« Er drehte seinen Kopf zu mir, um zu sehen, wie ich reagiere.

»Komm, genieß es, es wird schon werden«, sagte O etwas freundlicher, als ich nicht antwortete.

Als ob er auf dieses Stichwort gewartet hätte, meldete sich der kenianische Präsident im Radio und erklärte den folgenden Tag zum öffentlichen Feiertag. Das war ein cleverer Schachzug; das ganze Land hätte morgen sowieso einen Kater gehabt.

Für einen Moment hatte ich Heimweh. Der etwas langweilige, aber stabile Lebensrhythmus im kleinen Madison, Wisconsin, wo ich aufgewachsen war; meine Eltern und ihr gespielter Wohlstand; die schöne Mo, Journalistin mit dem Pulitzerpreis, die ich geliebt hatte, die in mir aber nur den schwarzen Bullen sah; die Vereinigten Staaten mit ihrer rassistischen Spaltung in Klassen und Hautfarben. In diesem einen Moment trauerte ich der Karriere nach, die ich aufgegeben hatte. Ich vermisste mein anderes Leben, mein Parallelleben, das Leben, das ich eigentlich hatte leben sollen, in dem es keine Liebe zu einer Frau wie Muddy gab und keinen Partner wie O – das Leben mit Aussicht auf eine Pension, und selbst, wenn ich es nicht soweit schaffte, würde man sich um meine Angelegenheiten kümmern. Ich vermisste sogar den Euphemismus: Gestorben in Ausübung seiner Pflichten. Aber nur für einen kurzen Moment. – Hier war das Leben, für das ich mich entschieden hatte, hier in diesem Land.

Es folgten Nachrichten über die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen in Kenia – die üblichen Schimpftiraden – der So-und-So war korrupt, vertrat nur seine Stammesinteressen, oder – offenbar noch schlimmer – war ein Berufspolitiker. Eine Nachricht weckte unsere Neugier: Im Hafen von Mombasa waren große Depots mit Macheten entdeckt worden – Made in China, so wie alles und überall. Es war nicht klar, für wen oder welchen Zweck sie bestimmt waren, der Zoll untersuchte die Angelegenheit noch.

»Ich hab’ was zu sagen«, sagte MC Hammer, als die Nachrichten in die Werbung übergingen, stand auf und wedelte mit den Händen vor seinen leuchtend goldfarbenen Hosen. »Die Kenianer übernehmen die Welt. Macheten aus China. Alle, die böse Absichten haben sollten, denkt daran: You can’t touch this«, sprach’s und begann zu tanzen. Die ganze Bar schüttelte sich vor Lachen.

»Kein Grund zur Sorge«, ein Betrunkener, der sich an seinem Tusker festhielt, mischte sich ein. »Wir töten gern mal ein bisschen im Wahlkampf – aber Lust auf so was wie in Ruanda haben wir nicht. Es geht vorbei. Ein bisschen Blutvergießen, um die Demokratie zu preisen… Eine chinesische Machete? Meine Birne ist wie eine Festung – undurchdringlich.« Vom Gelächter angefeuert, stand er auf, trank sein Bier auf Ex und schlug sich mit der Flasche auf den Kopf.

»Ich frage mich, wie unser Mann in diesen ganzen Schlamassel hineinpasst«, sagte O zu sich selbst.

»Welchen Schlamassel?«, fragte ich.

»Dieser ganze Scheiß – irgendwie hat er mit allem zu tun – den Wahlen, den Staaten, Kenia«, er ließ seinem Bauchgefühl freien Lauf.

O rief Hammer zu uns, und der schwebte herbei.

»Welche Uhrzeit haben wir?«, fragte er uns.

»Hammer Time«, antwortete ich. Er lachte und setzte sich.

»Hast du in letzter Zeit von irgendwelchen Spukgeschichten aus dem Ngong-Wald gehört?«, fragte O.

Hammer zögerte. »Mein Kehle ist sehr staubig, voller Spinnweben – das einzige Mittel dagegen ist der Nektar der Götter«, sagte er schließlich.

O bestellte ein Tusker für ihn. Hammer wartete, ohne ein Wort zu sagen, bis es kam und nahm einen Schluck.

»Dieser spezielle Geist war ausgestattet mit einem Schuss in den Kopf und einem ins Herz – sehr sauber«, erklärte O.

»Wir arbeiten nicht so sauber – ein Ausländer muss ihn getötet haben … hab’ nichts gehört, aber es klingt nach einer Sache, die Hammer hier nicht haben will – wenn es um Verbrechen geht, bin ich Nationalist. So was sollen Kenianer unter sich ausmachen.« Er nahm sein Bier und schwebte wieder davon. Wenn er etwas rausfand, würde er uns das wissen lassen – oder auch nicht.

»Unser Kerl passt nirgendwohin, solange wir nicht mehr wissen. Wir müssen herausfinden, wer er ist, dann knacken wir den Fall. Bis jetzt wissen wir einen Scheißdreck«, sagte ich zu O.

»Ich brauch’ ein bisschen frische Luft«, sagte der und ging raus, um einen Joint zu rauchen. Dies hier war eine strenge Nichtraucher-Bar – das galt für Zigaretten, Gras und alles andere.

Ich war müde. Ich musste nach Hause. Ich machte mir keine Gedanken, O hier allein zu lassen, irgendjemand, Freund oder Feind, würde dafür sorgen, dass er heil in seinen Land Rover kam. Ich nahm ein Taxi nach Limuru und bat den Fahrer, mich einige Blocks vor meiner Wohnung abzusetzen. Es war eine überflüssige Vorsichtsmaßnahme, denn in dieser kleinen Stadt brauchte man nur zu fragen, wo denn dieser Amerikaner wohnte. Trotzdem, ich fand es so besser, als jemanden, der mir an die Wäsche wollte, direkt zu meiner Adresse zu führen.

Als ich am nächsten Morgen aufwachte, sah ich Muddy am Tisch sitzen. Sie schrieb, einen Joint im Mundwinkel und einen Kaffee neben sich. Ich starrte sie einige Augenblicke an, fasziniert von ihrem todernsten, schönen Gesicht, das im Auf und Ab der Rauchwolken sichtbar wurde, während sie paffte und tippte. In Momenten wie diesen stellte ich mir vor, mit ihr alt zu werden – die Welt behielte die sanfte Schönheit des hereinfallenden Sonnenlichts, und das einzige, was sich änderte, wäre, dass Muddy und ich älter und älter würden.

Sie trug ein rot-grün-schwarzes Wickelkleid, perlenbesetzte Ohrringe, und anders als bei ihren Auftritten hatte sie ihre Rastalocken oben locker zusammengebunden, so dass sie ihr Gesicht umspielten.

Unter den gegebenen Umständen hätte sie damals in Ruanda sterben müssen. Oft wünschte sie sich, es wäre so gekommen – denn nachdem sie dem Tod, der ihr alle nahm, die sie liebte, entkommen war, lebte sie in einem Körper, der sich nicht mehr wie ihr eigener anfühlte. Sie schloss sich dem Widerstand an, tötete wieder und wieder – es war schwer, mit solchen Erinnerungen weiterzuleben.

Inzwischen etwas älter, hatte ihr Gesichtsausdruck jene Unschuld verloren, die ich niemals gekannt, mir aber immer vorgestellt hatte, und die Härte, die ich kennengelernt hatte, wich nun öfter einem Lächeln. Sie machte sich mehr Gedanken über das Leben, um ihres und das der Menschen in ihrer Nähe. Als ich sie zum ersten Mal traf, versuchte sie sich gerade über einige Dinge klar zu werden und war sich deshalb ihrer Sache sicher; jetzt, wo diese Dinge klar waren, war sie sich weniger sicher, so wie ich und jeder andere auch.

Es klopfte an der Tür. Es war O, der uns nach ein paar Zügen aus Muddys Joint anbot, Frühstück zu machen. Wir stöhnten, denn wir wussten, dass es wieder auf ein Omelett hinauslief, das gleiche, das er seit Jahren machte, wobei er die Mischung der Zutaten jedes Mal geringfügig änderte, was wiederum nur er bemerkte. Jahrelang hatte er das perfektioniert. Dennoch war es eine ganz ordentliche Mahlzeit, und die Ernsthaftigkeit, mit der er sein Omelett zubereitete, tat meiner Laune gut.

»Wo ist deine lang vermisste Frau? Nach der Show sollten wir zusammen ausgehen, oder?«, fragte Muddy. Sie hatte einen Auftritt im Carnivore-Hotel vor der kenianischen Elite und vor Touristen, die gerne dahin gingen, um Wildtiere zu verspeisen – Krokodile, Zebras und, gegen einen Batzen Geld, auch gerne mal ein Tier, das unter Artenschutz stand.

Wieso kamen Muddy und Mary miteinander klar? Ich hatte mich das oft gefragt. Mary hatte alles richtig gemacht, außer dass sie O geheiratet hatte – Muddy und ich machten öfters unsere Witze darüber, aber es war was Wahres dran. Irgendwann hatte ich dann begriffen, dass O der Mann war, in den sie sich verliebt hatte – und darüber hatte sie weniger Kontrolle als über ihre Entscheidung, eine pädagogische Hochschule zu besuchen und dafür zu leben, jedes Jahr zumindest einen von hundert Schülern an der Kangemi Primary School zu retten. Vermutlich hatte ich wie Mary keine echte Wahl: Muddy war die Frau, die ich liebte.

»Und Janet? Kommt sie?«, wollte Muddy jetzt noch wissen. Janet war Marys quasi adoptierte Tochter, inzwischen im ersten Jahr an der Nairobi University. Ihre wirklichen Eltern lebten noch immer in Mathare, tranken noch immer reichlich illegal gebrannten Changaa. Flüchtlinge aus Ruanda, die ihr Seelenheil in der Selbstzerstörung gefunden hatten. Vor Jahren hatten O und ich Janet vor einem Vergewaltiger gerettet und vor einem Leben, das direkt in die Hölle geführt hätte. Muddy hatte ihr als erste neue Hoffnung gegeben, aber es war Mary, die dann ihre Ersatzmutter wurde.

»Sie schafft’s nicht, Prüfungen … sagt sie jedenfalls. Ich denke, sie hat was anderes vor – dein Auftritt oder doch lieber mit Freunden Spaß haben?«, antwortete O.

»Meine Performance, ich möchte, dass sie von aufrechtem Zorn und Hoffnung getragen ist. Was meinst du, O? Können Zorn und Hoffnung nebeneinander existieren?«, fragte Muddy. Mir war klar, beide waren wieder high. Das liebten sie am meisten – bei einem Joint zu philosophieren. O hörte auf, die rote Zwiebel zu hacken.

»Yeah, das können sie. Hoffnung in einer Zeit wie dieser«, er fuchtelte mit seinen Händen herum, »Hoffnung allein hat nichts, woran sie sich festhalten kann … sie hat keinen Anker und keine Richtung. Du brauchst Wut, um Hoffnung am Leben zu erhalten. Um ihr Schwung zu geben…« Er vergaß die Zwiebel und begann, Knoblauchzehen kleinzuhacken.

»Diese Sache da – ich ärger’ mich, dass diese Idioten nicht kapieren, dass die chinesischen Macheten nicht für die Landwirtschaft gedacht sind – und dann diese Phrasen, ich kenn’ sie nur zu gut«, sagte Muddy.

»Muddy, du siehst doch hinter jedem Mist immer nur Ruanda. Das hier ist Kenia. Wir wissen, was Gewalt ist – als andere Afrikaner noch um ihre Unabhängigkeit bettelten, haben wir schon in den Wäldern gekämpft, vergiss das nicht«, antwortete O.

»Okay – Castro, Mao, Guevara, ich kenn’ die Phrasendrescher – in Ruanda drückten sie sich ähnlich aus – ein kleiner Aderlass, so nennt ihr Kenianer das also? So etwas wie einen kleinen Aderlass gibt es aber nicht«, sagte sie und versuchte, nicht allzu verbittert zu klingen.

O wollte gerade irgendwas sagen, aber Muddy hob ihre Arme.

»Warte, warte… Jeder Tropfen Blut ist eine Flut«, schrie sie, klatschte in die Hände und kritzelte die Zeile aufs Papier.

O war nun damit beschäftigt, eine Tomate zu schneiden; den Knoblauch ließ er halb fertig liegen.

»Was fehlt noch an meinem verdammten Omelett?«, fragte er.

Ich zeigte auf die grünen und roten Paprikaschoten – alle aus Muddys Garten –, die er noch klein schneiden musste. Sein Telefon klingelte.

Der Pathologe war am Apparat. Er hatte was für uns. Wir erwarteten keine großen Erkenntnisse. In den Staaten sagt man: Keine Leiche, kein Urteil. Aber wenn man in Kenia eine Leiche im Ngong-Wald fand, war das einfach ein weiteres Beweisstück, so bedeutsam, wie die Mächtigen es wollten.

»Fortsetzung folgt… Wir müssen los«, sagte O zu Muddy. Wenn er high war, wollte er cool klingen, wie ein Rapper. Das irritierte mich nicht mehr. Der schwarze Pop aus Amerika war in Kenia allgegenwärtig, von den Kiswahili-Rappern bis zu den Teenagern in den Straßen von Nairobi, die aussahen wie arme Gangster direkt aus Camden, New York.

Ich küsste Muddy zum Abschied und folgte O nach draußen.

Peter Kamau erinnerte mich sehr an Bill Quella, den Pathologen der Polizei in Madison. BQ war ein Südstaatler, aus dem Auge des Südens, wie er gerne sagte, und er liebte Südstaaten-Ausdrücke. Über ein Opfer sagte er mal, es sei voll mit Blut wie eine Zecke. Peter Kamau liebte Sprichwörter, Rätsel und Weisheiten, die ausnahmslos nur von seinem Arbeitsplatz her einen Sinn ergaben. Lieber tot als gar nicht war sein Lieblingsspruch.

Kamau und BQ waren beide groß und schlank, und beide schmatzten beim Rauchen, wenn sie die Zigarette von einem Mundwinkel in den anderen schoben. Meine Theorie war, dass diese Art von Arbeit bestimmte Charaktereigenschaften verlangte, und eine davon war die Liebe zu besonderen Ausdrucksweisen. Im Gegensatz zu BQ war Kamau ein Hardcore-Christ, der jeden, der es auf seinen Seziertisch schaffte, ins Gebet einschloss.

Als O und ich eintrafen, saß Kamau auf einem Barhocker in der Ecke, als ob er gerade eine Vorstellung verfolgte. Die Lampen waren alle aus bis auf eine, die auf die Überreste des toten Mannes gerichtet war. Kamau sprang von seinem Hocker und machte Licht, aber er hätte es uns zuliebe auch lassen können. Ich hielt schon BQs Labor für eine Zumutung. In Kamaus wurden Eisblöcke auf die Körper gelegt, um sie zu kühlen, und so war der Boden bedeckt mit dieser trüben Mischung aus Wasser und Körperflüssigkeiten.

Er bat uns in sein Büro, das mehr dem eines Vorarbeiters in einer Fabrikhalle glich. Auf derselben Ebene gelegen, war das einzige, was es vom Labor trennte, eine provisorische Wand aus zusammengehauenen und weiß gestrichenen Brettern, in die Fenster eingesetzt waren. Wenigstens war der Fußboden trocken. Er hob seine Hände zum Himmel, als ob er uns segnen wollte.

»In dem Moment, als ich die Leiche sah, wusste ich es, ich wusste, er wollte mir etwas sagen. Rede, und ich höre dir zu, sagte ich zu dem Mann. Aber du, du stellst hier die Fragen und du bekommst Antworten«, sagte er zu O.

»Was hast du?«, fragte O.

»Euer Mann ist schwarz«, erklärte er.

»So ein Scheiß, Kamau. Natürlich ist er schwarz«, sagte ich.

»Warte ab, öffne deine Ohren und du wirst hören – ich habe nicht gesagt, er sei Kenianer oder Afrikaner. Ich sagte, er ist schwarz.« Er konnte seine Erregung kaum bremsen; aber er wartete, bis O ihn bat, das näher zu erklären.

»Größe: ein Meter fünfundachtzig. Seine Kleidung, oder was davon übrig blieb, ist offenbar amerikanisch. Aber all das ist genauso viel wert wie der Satz: Wasser ist nass. Ich fand das hier in seinem Mund.« Er legte zwei kleine Kapselhälften auf den Tisch und zog eine Lupe aus seiner hinteren Hosentasche. Wir guckten neugierig über seine Schulter, als er mit einem Zahnstocher auf Einkerbungen in der Kapsel zeigte.

»Teile der Schrift sind verschwunden, aber wahrscheinlich heißt es Hydroxyurea.«

»Okay. Und was ist das?«, fragte ich.

Kamau richtete sich auf.

»Hydroxyurea«, dozierte er, als ob er vor einer Grundschulklasse stand, »ist ein Medikament, das man zur Behandlung von Sichelzellanämie einsetzt. Sichelzellen können vererbt sein oder man kann infiziert werden – ausschließlich Schwarze sind davon betroffen. Diese Zellen sind gut für die Prävention vor Malaria, praktisch eine natürliche Immunisierung. Aber stellt euch vor, ihr wärt aus dem heißesten, Malaria-verseuchten Gebiet in Zentralafrika gekidnappt und dann in Malaria-freie Zonen verschleppt worden. Dann wird es zur Krankheit – nicht tödlich, aber schmerzvoll genug, um einen Doktor zu bemühen –, und ich meine echten Schmerz, als wenn man ans Kreuz genagelt wäre.«

»Sichelzellen? Nie gehört«, sagte O.

»Warum solltest du auch? Wenn du dich gesund fühlst, spielt die Krankheit keine Rolle«, sagte Kamau.

Ich wusste nichts von Hydroxyurea, aber etwas von Sichelzellen. Meine Ex-Frau und ich wurden vor unserer Hochzeit darauf getestet. Sie hatte gesagt, sie wolle kein Kind mit Sichelzellen zur Welt bringen. Hätte mir damals jemand gesagt, dass ich das nächste Mal etwas über Sichelzellen erfahren würde von einem durchgeknallten Pathologen, als Indiz in einem kenianischen Mordfall, hätte ich ihn getestet, und zwar auf Drogen. Aber genauso war es jetzt – und ich war glücklich, dass meine Ex-Frau mir wenigstens einmal etwas Nützliches beigebracht hatte.

»Jeder zehnte Schwarze ist Träger von Sichelzellen. Ein Träger heiratet einen Träger, sie bekommen ein Baby mit denselben Merkmalen – die Chance ist tatsächlich gegeben. Das einzige Problem bei deiner Theorie, Kamau – unser Mann da kann von überall her kommen, wo eben zwei Schwarze heiraten. Er könnte britisch sein – wir wurden ja nicht nur nach Amerika verkauft. Spanien? Brasilien? Kuba? Woher willst du wissen, dass er kein Kenianer war?« Ich konnte meine Verärgerung nicht verbergen.

»Komm schon, Ishmael, wie viele Kenianer kennst du, die irgendwelche Arzneien zu sich nehmen? Und glaubst du nicht, dass Haitianer oder Jamaikaner oder was weiß ich genug andere Probleme haben, als sich um Sichelzellen zu kümmern?«, antwortete Kamau.

Er hatte recht. Bei all den vielen Krankheiten, die Menschen in Kenia umbringen, wären Sichelzellen sowas wie Migräne: eine Panadol-Pille und ab ins Bett.

»Und wisst ihr, was es bedeutet, wenn ich recht habe?« Kamau fixierte uns, als er weitersprach: »Es bedeutet, dass der Tod eine …«, er senkte seine Stimme, »… eine Überraschung war. Wer nimmt denn noch Medikamente, wenn er weiß, dass er in Lebensgefahr schwebt?«

»Ich glaub, Kamau ist da an was dran. Zwei saubere Schüsse – das ist kein Mord nach kenianischer Art. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann geschah der letzte saubere politische Mord im Jahr 1969 – ein Gewerkschaftler«, überlegte O.

»Mord nach kenianischer Art? Erinnert ihr euch, was sie mit Ouko gemacht haben? Gefoltert, verbrannt und dann erschossen? Freunde, dieser Mann ist durch und durch amerikanisch, mindestens so wie Coca Cola.« Kamau lachte blöd und verpasste mir einen Stoß in die Rippen.

»Okay, kann gut sein, dass er kein Kenianer ist. Könnte sogar ein Afro-Amerikaner sein. Aber betrachten wir es mal von der anderen Seite. Wie kommt es, dass ein schwarzer Amerikaner mitten im Ngong-Wald so endet?«, fragte ich, ohne eine Antwort zu erwarten.

»Wie bist du eigentlich auf diese Hydoxyurea-Sache gekommen?«, fragte O Kamau, wirklich interessiert.

»Meine zweite Bibel«, sagte er und zeigte auf ein dickes, vergilbtes Buch auf seinem Schreibtisch. »Das und Google. Jungs, ich weiß, das ist zwar noch etwas dürftig, aber Sichelzellen, eine Hinrichtung im Ngong, die Kleidung – aber, hey, ihr seid die Detectives, ihr habt eine Hypothese, macht weiter und liefert Beweise.«

Wir wollten schon gehen.

»Eine letzte Sache«, sagte er und lachte dröhnend. »Denkt dran, die ersten werden die letzten und die letzten werden die ersten sein.«

»Was hast du noch, Kamau?«, fragte O.

»Das hier fand ich in seinem Magen.« Kamau zog ein kleines, silbern glänzendes Kugellager aus seiner Tasche.

»Was ist das?«, fragte ich.

»Das war sein Geheimnis – er wollte, dass es gefunden wird. Ein Rätsel, das ich nicht knacken kann«, sagte er. »Aber eins kann ich euch sagen, irgendwo da draußen läuft jemand mit ’nem Plan ’rum, und er wäre nicht gerade glücklich, wenn ihr den durcheinander bringt.«

Sein Timing hätte nicht besser sein können. Exakt in diesem Moment gab es eine laute Explosion. Der Boden unter uns bebte. Dann – tiefe Stille.

»Und das, Jungs, das ist der Sound zum Plan«, sagte Kamau in die Stille hinein. Wir rannten nach draußen und sahen einen riesigen Feuerball in den Himmel steigen.

Irgendwo in Nairobi war eine Bombe hochgegangen.

Über eines war ich mir völlig im Klaren – unser Freund hier und die Explosion hatten was miteinander zu tun. Und der Kerl, der ihn so hatte sterben lassen, musste einen triftigen Grund haben, und mir dämmerte, dass wir den Grund dafür gerade gehört hatten.

Alle Leute, die wir jetzt treffen sollten, würden wir dort treffen, wo die Bombe hochgegangen war; außerdem sollten wir den Ort nach Indizien absuchen. Das, und die Neugier, ließen uns sofort ins Stadtzentrum fahren, ohne uns von Kamau zu verabschieden.

O wählte Hassans Handynummer. Nach etlichen Versuchen hatte er ihn dran. Im Norfolk-Hotel war eben eine Bombe hochgegangen, und er war auf dem Weg dahin.

Seit langem hatte ich mich nicht mehr wie ein Amerikaner gefühlt. Und, ganz ehrlich, ich wollte das auch nicht. Als Schwarzer aus den USA genoss ich es, in dem schwarzen Meer Kenias unterzutauchen und nicht, wie in Madison, Wisconsin, im Meer der Weißen aufzufallen. Aber die Vorstellung, dass ein Landsmann, ein Schwarzer wie ich, abgeknallt und mitten im Ngong-Wald den Hyänen zum Fraß vorgeworfen werden konnte, ließ in mir Wut hochkochen – und ich wusste, das war gefährlich. In den Staaten sterben wir auf x-verschiedene Arten, aber niemals so.

Mein Telefon klingelte, als wir uns dem Explosionsort näherten. Es war Muddy; irgendjemand hatte ihr eine SMS geschickt mit der Nachricht, dass es einen Angriff auf Nairobi gegeben hatte. Ich sagte ihr, was ich wusste – es war nur das Norfolk, nicht die ganze Stadt.

Os Telefon klingelte jetzt auch – Mary hatte die Explosion von ihrer Wohnung aus gehört und wollte sicher sein, dass ihm nichts passiert war. Soweit ich das mitbekommen hatte, war es das erste Mal, dass sie hinter O her telefonierte – und das weckte ein ungutes Gefühl in mir.

Meine Gedanken wanderten dahin zurück, wo wir unseren Mann zum ersten Mal gesehen hatten, mit seinem angedeuteten Grinsen, das durch das gedämpfte Sonnenlicht und das laute Schweigen des Waldes noch intensiver wirkte. Die Leiche im Ngong – sie erinnerte mich an den Literatur-Grundkurs, Antigone – der König überlässt den Leichnam eines Rebellen den wilden Tieren … und das Ganze endete für alle Beteiligten nicht besonders vorteilhaft. Ich wusste, es gab kein Zurück mehr – was immer sich hinter all dem verbarg.

* Jimmy Hoffa: amerikanischer Gewerkschaftsboss mit Mafia-Verbindungen, seit 1975 verschollen. Angeblich wurde seine Leiche im Fertigbeton für den Bau eines Football-Stadions in New Jersey »entsorgt«.

* Katie Couric: Journalistin, Nachrichtenmoderatorin u.a. für NBC und CBS

*MC Hammer: US-amerikanischer Rapper mit schriller Kleidung; sein größter Hit: »U Can’t Touch This«

HOFFNUNGSANKER

Chaos. Knapp zwei Stunden nach dem Bombenanschlag auf das Norfolk-Hotel – soweit bisher bekannt, waren dabei zehn Amerikaner, fünf Europäer und einundfünfzig Kenianer ums Leben gekommen – wimmelte es auf dem Gelände von kenianischen Geheimdienstmitarbeitern, CIA-Agenten und Angehörigen der US-Botschaft – umringt von Schaulustigen und Fernsehreportern mit ihren grellen Scheinwerfern. Autohupen gingen von alleine los, kleine Feuer flackerten vor sich hin, bis ein Windstoß sie auflodern ließ, nur um dann von einem einsamen Feuerwehrwagen gelöscht zu werden, der – in bewährter kenianischer Tradition – von weit mehr Männern bedient wurde, als nötig gewesen wäre. Die Lage war noch immer bedrohlich.

Die Elektrizitätsgesellschaft hatte den Strom abgeschaltet – ohnehin hatte es am Morgen Stromausfälle gegeben, natürlich betraf das nie die Plätze, an denen sich die Touristen aufhalten. Aber ein Generator, irgendwo zwischen den Trümmern eingeklemmt, lieferte offenbar weiter Strom und versorgte so die immer noch laufenden Klimaanlagen, Haartrockner und – ich konnte mir den Gedanken trotz der ernsten Situation nicht verkneifen – alle möglichen Sexspielzeuge.

Und genau wegen dieses Chaos’ waren wir hier. Es musste eine Verbindung geben zwischen dem Bombenanschlag und unserem Mann. Und vielleicht konnten wir mit Hassan oder mit den Leuten von der US-Botschaft reden. Wir beschlossen, die Situation zu nutzen und das Gelände genauer unter die Lupe zu nehmen. Übrigens hatte uns niemand aufgehalten, nicht mal nach einem Ausweis gefragt. Wahrscheinlich sahen wir so aus, als ob wir dazu gehörten.

Die Verwundeten waren sofort ins Krankenhaus, die Toten zur städtischen Leichenhalle transportiert worden. Überall zerfetzte Leichen; manches erinnerte noch an menschliche Körperteile, andere waren einfach nur Klumpen von Fleisch und Knochen, wie man sie sonst nur auf einer Schlachtbank sieht. Da war der Geruch von Blut, Öl, Wasser und Staub, vermischt mit irgendeinem beißend riechenden Sprengstoff, der für den Bau der Bombe benutzt worden war, ein Gestank, der sich tief in unsere Kehlen bohrte. Die Verwüstung, wie sie sich im Licht des späten Vormittags darbot, machte auf einen Schlag die ungeheure Brutalität dieses Anschlags deutlich. Man sah betagte Polizeihunde, die den Kenianern von den Amerikanern nach dem letzten Bombenattentat geschenkt worden waren, wie sie zwischen den Trümmern herumschnüffelten und nach Überlebenden suchten. Gelegentlich hörte man Hoffnungsschreie der Polizisten, die die Hunde führten, gefolgt von dem völlig überbesetzten Löschfahrzeug, das schließlich den Bereich mit Wasser abspritzte. Und dann enttäuschte Seufzer, wenn sich herausstellte, dass da doch nichts war.

Es gab Probleme mit der Zuständigkeit, Argumente flogen hin und her. Amerikaner waren umgekommen, also hatte die US-Regierung das Recht, ihre eigenen Untersuchungen durchzuführen, aber es war auf kenianischem Boden passiert und die Mehrheit der Toten waren Kenianer. Wahrscheinlich erledigte sich die Angelegenheit schon allein deshalb, weil die Kenianer gar nicht über die Technologie verfügten, um mit so einer Sache fertig zu werden.

Das letzte Wort haben sowieso diejenigen, die die Ausgaben kontrollieren. Als ich noch in Wisconsin bei der Polizei war, hatte mein Chef bestimmte Fälle manchmal einfach zu den Akten gelegt. In jedem Fall für Gerechtigkeit sorgen zu wollen, hätte bedeutet, den Kauf von schusssicheren Westen nicht mehr finanzieren zu können, oder unsere Gewerkschaft wäre plötzlich in die roten Zahlen gerutscht. Überall dasselbe Spiel.

Hassan diskutierte wegen der Zuständigkeiten mit einem kleinen Amerikaner, den ich nicht kannte, und Paul, dem Sprecher der US-Botschaft. Paul sah aus wie ein typischer Arier: groß, blond, kantiges Kinn. In den vergangenen Jahren waren wir uns manchmal begegnet, nichts Wichtiges, nichts, woran man sich wirklich erinnert, Feier zum Unabhängigkeitstag in der Botschaft, irgendjemand brauchte ein Visum, so was eben – aber daraus war nie Sympathie entstanden, was meinerseits – wenn ich ehrlich bin – hauptsächlich mit seinem Aussehen zu tun hatte.

»Ishmael, ich hoffe, sie nehmen uns nicht unsere Leiche weg«, sagte O, als wir in den Bombenkrater blickten – er hatte einen Durchmesser von ungefähr dreißig Metern.

»Der Mann ist hier umgebracht worden – sie sind jetzt auf Einheimische angewiesen, auf Leute, die sich hier auskennen«, vermutete ich.

»Du meinst die dunklen Kanäle?«, fragte O.

Während ich mir die ganze Verwüstung anschaute, wurde ich immer wütender. Irgendwas war an dem toten Amerikaner, was das Bombenattentat wie persönlich gemeint erscheinen ließ. Ein bisschen fühlte ich mich selber verletzt. Ich wollte unbedingt bei der Untersuchung des Anschlags mithelfen und die Scheißkerle finden, die dafür verantwortlich waren. Aber O und ich waren keine Bombenexperten. Wir mussten der Spur der Leiche folgen, darin waren wir gut. Vielleicht würden sich die Fäden dann miteinander verknüpfen lassen.

O blieb cool – als ob er alles schon mal gesehen hätte und ihn nichts mehr überraschen konnte. Und das traf in diesem Fall auch zu.

»1998 war es viel schlimmer«, sagte er, als wir uns einen Weg bahnten durch das, was man mangels eines passenderen Wortes einfach nur Tatort nennen konnte.

»1998 waren es zwölf Amerikaner, alle namentlich bekannt, und ungefähr zweihundert namenlose Kenianer – Kollateralschaden nennt man das«, sagte er mit einer wegwerfenden Handbewegung. »Du weißt, wenn zwei Elefanten aufeinander losgehen, leidet das Gras.«

O zitierte Sprichwörter eigentlich nur dann, wenn er high und faul war, und ich musterte ihn, um sicher zu sein, dass er nicht mehr drauf war.

»Hey! Hey! Sieh dir das an«, rief O und zeigte auf etwas in den Trümmern. Ich bückte mich. Es war ein kleines Kugellager. Als ich mich umblickte, sah ich noch mehr davon. Ich verglich es mit dem, das Kamau im Magen unseres Freundes gefunden hatte. Man musste kein Bombenexperte sein, um zu erkennen, dass sie zusammenpassten.

Wir hatten was, womit wir arbeiten konnten. Über Kamaus Hypothese hinaus – nun gab es etwas Konkretes. Es war an der Zeit, Hassan und Paul zu suchen.

Gerade als wir uns auf den Weg machten, vorbei an dem, was früher mal die Terrasse gewesen war, hörte ich es. Mein Gesichtsausdruck ließ O stutzen und wir versuchten trotz der Sirenen, der Bulldozer und der Presslufthämmer, die sich in die Trümmer fraßen, ein bestimmtes Geräusch zu identifizieren. Es war ein schwaches Klopfen. O rannte los, um Hilfe zu holen, und ich begann ebenfalls zu klopfen, wobei ich mich vorsichtig dem Geräusch näherte, um die aufeinanderliegenden Trümmerbrocken nicht zum Einsturz zu bringen. Das Klopfen wurde lauter und lauter und immer drängender, bis ich mich fast direkt darüber befand. Wie verrückt begann ich mit bloßen Händen zu graben.

Ein Nachtwächter, ein stattlicher Mann in den Fünfzigern, trotz der heißen Morgensonne und der flackernden Feuer immer noch im schweren Regenmantel und mit Hut, kam angewatschelt und half mir, Trümmerteile zur Seite zu schieben.

»Ich bin Detective Ishmael. Irgendwas Verdächtiges gesehen? Nächtliche Lieferungen? Irgendwas Ungewöhnliches?«, fragte ich ihn, während ich einen schweren Brocken anhob.

»Nein, Nacht wie jede andere Nacht – alles ganz ruhig, und dann – Boom!«, antwortete er. Ich musste wirklich Kiswahili lernen. Ich sagte mir das jetzt schon seit Jahren, aber die ständige Zusammenarbeit mit O machte eben alles einfacher. Ich verstand das, was für den Alltag notwendig war, konnte nach dem Weg fragen, etwas zu essen bestellen – gerade genug, um sich Wasser zu pumpen, wie O es ausdrückte. Wenig später stießen wir auf eine schwere Betonplatte, die offenbar zum Fundament gehört hatte.

»Waren Sie heute Nacht der einzige im Dienst?«, fragte ich ihn.

»Nichts passiert in der Nacht – deshalb meine Freunde, die anderen Wachmänner gehen nach drinnen – was essen«, er versuchte weiter zu reden, konnte aber nicht. Wahrscheinlich waren sie alle tot oder schwer verwundet.

»Die Bombe – ich weiß nicht, wie kommt rein. Wir durchsuchen Autos – seit fünf Jahren wir durchsuchen Autos nach Bomben«, fügte er hinzu. So richtig glauben konnte ich das nicht – schließlich waren wir in Kenia, wo du für zweihundert Dollar einen Mord und für zwanzigtausend Dollar ein kleines Massaker kaufen kannst. Wenn der Preis stimmte und alles in den richtigen Händen war, konnte man überall eine Bombe ablegen.

Die Minuten, die es dauerte, bis O mit den Feuerwehrleuten zurück gelaufen kam, kamen mir wie Stunden vor. Sie spritzten die Trümmer mit Wasser ab, ich fragte einen von ihnen, warum – sie machten es, damit die Menschen, die unten eingeschlossen waren, etwas zu trinken bekamen.

Inzwischen waren alle Arbeiten eingestellt und, abgesehen vom gleichmäßig rauschenden Verkehrslärm – Rush Hour in Nairobi eben – war es völlig still. Ich klopfte abermals gegen die Betonplatte. Nach wenigen Sekunden klopfte jemand zurück und wir alle jubelten, um uns dann schnell wieder zu beruhigen. Nach diesem Tag des Todes würde ein einziges gerettetes Leben unserem eigenen Leben als erste Helfer vor Ort neue Bedeutung geben. Noch mal eine Pause von einer Sekunde, dann wieder ein Klopfen und noch eine Sekunde später ein weiteres Klopfen.

»Drei Überlebende – was sonst kann das bedeuten? Da unten müssen drei Überlebende sein«, sagte einer der Feuerwehrleute aufgeregt. Uns war es gar nicht in den Sinn gekommen, dass mehr als eine Person eingeschlossen sein könnte.

Egal, das einzig Wichtige war, wir mussten sie retten. Der Feuerwehrmann klopfte dreimal zurück, zum Zeichen, dass er sie verstanden hatte.

In diesem Moment fing der Nachtwächter an, irgend etwas zu brüllen, und die Feuerwehrmänner stießen ihn zurück. Aus der Menge, die um uns herumstand, drängelte sich der kleine weiße Mann, gefolgt von Paul, näher zu uns heran und gab ein Zeichen, dass wir zuhören sollten, was der Nachtwächter zu sagen hatte. Die Feuerwehrleute ließen ihn los, und er sagte sehr schnell etwas auf Kiswahili.

»Er sagt … er sagt, dass wir hier über einem unterirdischen Parkplatz stehen. Da unten haben sie genug Raum, aber es ist dunkel und gefährlich – und wenn wir hier oben stehen bleiben, machen wir alles noch schlimmer. Bringt Licht ran und entfernt euch – sie werden uns zeigen, wo wir zu graben haben.«

Ich war überrascht, dass Paul es war, der alles für den kleinen weißen Mann übersetzte, und wieder einmal schwor ich mir, meine Anstrengungen, Kiswahili zu lernen, zu intensivieren.

Es gab diesmal keine Unstimmigkeiten. Wir überließen es den Feuerwehrleuten, eine Lösung zu finden und verfolgten alles aus einiger Entfernung, so wie es der Nachtwächter gesagt hatte.

Schon bald darauf entdeckte einer der Feuerwehrmänner einen Spalt zwischen den Trümmern. Sie hatten keine Spurensuchgeräte, nichts dergleichen wie Wärme- und Bewegungssensoren, Lautsprecher und Kopfhörer. Ihr einziges Rettungsgerät bestand aus einem Bulldozer. Also waren Geschicklichkeit und vor allem Glück gefragt. Ich hatte meine Zweifel, ob die Drei diese Dritte-Welt-Rettungsaktion überstehen würden.

Die Feuerwehrleute versuchten, ihnen Anweisungen zuzuschreien, ihre Stimmen aber drangen nicht zu den Überlebenden durch. Sie debattierten ein paar Minuten, dann kam einer von ihnen zu uns rüber und fragte, ob jemand ein besonders schmales Handy hätte. Paul hatte einen iPod dabei, und er und einer der Feuerwehrleute tippten auf Englisch und Kiswahili eine Nachricht ein. Die Überlebenden sollten die Retter durch Klopfzeichen zu der Stelle führen, wo es die wenigsten Trümmer gab.

Unterdessen waren einige Feuerwehrleute zu ihrem Fahrzeug gegangen und mit einer Spirale zurückgekommen, die man zum Reinigen von Rohren benutzt. Sie befestigten den iPod ungefähr einen Meter unterhalb der Spitze der Spirale, aber er war nicht schmal genug, um durch die Trümmerteile hindurchzupassen, und nach einigen Versuchen gaben sie auf. Wieder kam der Feuerwehrmann zu uns, diesmal bat er Paul um seine Kopfhörer. Aus dem Fahrzeug holte er ein paar Meter Kabel. Sie schnitten die Stecker der Kopfhörer ab und verbanden sie mit dem Kabel, das sie dann vorsichtig durch den Spalt runterließen.

Einige Minuten später war ein Klopfen im Kopfhörer zu hören, erleichtert stießen wir verhaltene Rufe aus und schüttelten jede Hand, die wir fassen konnten. Einer der Feuerwehrleute gab uns ein Zeichen, ruhig zu sein, und folgte den Klopfzeichen, dabei ging er rückwärts oder im Zickzack, bis er an einer Stelle stehenblieb, wo er ein dreimaliges energisches Klopfen hörte.

Einer der Feuerwehrmänner winkte den Nachtwächter zu sich und fragte etwas auf Kiswahili.

»Hier ist das äußerste Ende der Parkebene – weit entfernt vom Hauptgebäude. Ein guter Platz, um zu graben.« Paul übersetzte, was der Nachtwächter gesagt hatte.

Ein Bulldozer arbeitete sich langsam von der Seite an die Stelle heran, wo die Rettungsaktion stattfinden sollte. Der direkte Weg wäre wahrscheinlich zu gefährlich gewesen. Schließlich kam er vor einer riesigen Betonplatte zum Stehen. Er hob sie ein wenig an, aber sie war zu schwer, und der Bulldozer drohte nach vorn zu kippen – man brauchte irgendetwas, um die Platte einzukeilen. Wieder wurde diskutiert. Zwei Feuerwehrleute stiegen in zwei Land Rover der Polizei und steuerten sie, mit mehreren Anläufen, durch den Trümmerhaufen zu der Stelle, wo der Bulldozer stand.