8,99 €

Mehr erfahren.

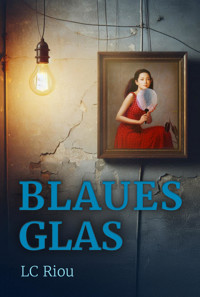

- Herausgeber: Recherche Akademie e.K.

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Blaues Glas ist ein literarischer Roman. Die Geschichte spielt im Jahr 2004. Im Mittelpunkt stehen ein junger Mann und eine junge Frau, die traumatisierende Ereignisse hinter sich haben. Martin gelangte als Säugling von Hongkong nach Hamburg, um dort als Ersatzbruder für ein Mädchen zu dienen, deren Zwillingsbruder unversehens gestorben war. Später wurde er von seiner reichen Adoptionsfamilie verstoßen. Er gibt sich selber die Schuld dafür. Aus seiner alten Welt geworfen, allein, ziellos und tief verunsichert, sucht er in Hongkong als Deutschlehrer einen neuen Anfang. Mei wurde als „verbotenes Kind“ von einer Verwandten in der chinesischen Provinz großgezogen und als Fünfzehnjährige an einen Briten nach Hongkong verkauft. Der Mann hat Mei und ihr gemeinsames Kind nach der Rückgabe Hongkongs an China im Stich gelassen. Jetzt lebt Mei mit ihrer inzwischen sieben Jahre alten Tochter heimlich in einem heruntergekommenen, leerstehenden Haus. Die Wurzeln zu ihrer Vergangenheit sind abgerissen, und sie sieht für ihre Tochter und sich keine Zukunft. Als Mei und Martin sich zufällig begegnen, fühlen sie sich augenblicklich zueinander hingezogen. Beide hoffen auf eine gemeinsame Zukunft und ein neues Leben. Doch ihre Erfahrungen stehen zwischen ihnen. Mei hat existentielle Angst, erneut verlassen zu werden. Sie ist voller Misstrauen und wehrt sich gegen die entstehende Beziehung, während Martin nichts unterlässt, Mei für sich zu gewinnen. Für beide ist es schwer, die Welt des jeweils anderen zu verstehen und in sie einzutreten. „Der Rahmen ist das einzige, was zählt. Keine Vorstellung kann Grenzen überwinden. So weit du gehst, am Ende bleibst du immer im selben Bild“, sagt Mei einmal zu Martin. Meis Tochter Lian, ein impulsives Kind mit starkem Charakter, ist für die beiden die Brücke über den Abgrund, der ihre Welten trennt. Doch dann verschwindet Lian spurlos. Und nicht nur Schatten der Vergangenheit tauchen auf, sondern auch Martins Hamburger Zwillingsschwester Jana. Ein Drama um Erinnerung, Schuld und Opferbereitschaft.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Prolog

Erstes Buch

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Zweites Buch

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Epilog

Impressum

Blaues Glas

LC Riou

Prolog

Hong Kong, August 2004

Die letzte Fähre von Hong Kong Central hatte am Pier von Yung Shue Wan festgemacht und ihre Passagiere in die Nacht entlassen. Es war Viertel nach eins.

Martin lehnte sich in seinem Plastikstuhl zurück und blickte gedankenlos ins Nichts. Ein verspäteter Fahrgast radelte gemächlich den schmalen, etwa hundert Meter langen Pier entlang, bog an seinem Ende scharf in den engen Dorfweg.

Die Fähre legte noch einmal ab, fuhr langsam auf die linke Seite des Abfertigungsgebäudes und schob sich vor ihr dort liegendes Schwesterschiff. Der Motor erstarb, darauf erlosch die Beleuchtung. Nur von dort, wo die Mannschaftsunterkünfte sein mussten, schienen einige Glühlampen. Noch einmal ging auf der Brücke das Licht an. Er bemerkte zwei Gestalten hinter dem Ruderstand und griff nach seinem Fernstecher.

Die Brücke lag jetzt wieder im Dunkeln, aber er konnte die Umrisse zweier Männer ausmachen. Das weiße Hemd des einen gab einen guten Anhaltspunkt.

- Einer von der Mannschaft, dachte Martin.

Von dem anderen waren nur Gesicht und Hände als helle Flecken zu erkennen. Der Dunkle ruderte offenbar heftig mit den Armen. Vielleicht gab es eine Auseinandersetzung. Dann trat Ruhe ein.

Wenige Minuten später sah er zwei Männer die Fähre verlassen. Das um diese Zeit verschlossene Gitter zur Abfertigungshalle öffnete sich, einer der beiden trat heraus und kam mit raschen Schritten den Anleger entlang auf ihn zu.

Martin erkannte den Mann. Es war Terence, ein britischer Expat, mit dem er ein paarmal getrunken hatte und der sein Geld offenbar mit undurchsichtigen Geschäften verdiente. Gerade schimpfte Terence leise vor sich hin.

Martin saß am Ende des Piers etwas abseits im Halbdunkeln auf der Terrasse seines unbeleuchteten Hauses.

Als Terence bis auf etwa fünfzehn Meter herangekommen war, schwenkte er plötzlich nach links, ging über den kleinen Steg in Richtung der Leihbücherei und verschwand. Ziemlich sicher hatte Terence nicht bemerkt, dass er ihn gesehen hatte.

Er fragte sich, was Terence dort suchte.

Hinter der Bücherei verengte sich der betonierte Fußweg zu einem noch schmaleren Pfad, der zu den Hütten der armen Leute führte. Auf Niemandsland gebaute Bruchbuden, aus Brettern, Spanplatten, Wellblech und Dachpappe zusammengenagelt, die auf hölzernen Stelzen am Rande einer verschatteten kleinen Bucht halb im Wasser standen. Dorthin konnte Terence nicht wollen. Es war zwar möglich, von den Hütten einen kleinen Strand und dann über einen steilen und unbequemen Weg die am Hang in Martins Rücken liegende Siedlung zu erreichen. Im Dunkeln der Nacht war das aber kein Vergnügen.

Bis gegen zwei Uhr ereignete sich weiter nichts. Dann hörte Martin verhaltenes Motorengeräusch. Er setzte die Gläser an. Aus der Bucht war ein niedriges, unbeleuchtetes Boot gestartet. Es stahl sich unter den Stelen des Anlegers hindurch und glitt am Ufer entlang, drehte dann plötzlich auf und verschwand rechts hinter den Felsen.

Minuten später kehrte das Boot auf gleichem Weg mit hoher Geschwindigkeit in die Bucht zurück, jagte in eine Gruppe ankernder Sampans und stoppte. Martin hörte das leise Plumpsen des Ankers, dann glitt eine Gestalt ins Wasser. Der Schwimmer suchte offenbar Deckung.

Kurz darauf blitzte Blaulicht vom Meer, ein Schlauchboot der Polizei raste aus der Dunkelheit heran. Der Suchscheinwerfer schwenkte über das Wasser und warf Lichtsäulen in die Nacht. Weiter draußen war jetzt auch das Mutterschiff auszumachen.

Das Dinghi kreuzte suchend zwischen den ankernden Schiffen. Dann ging der Scheinwerfer aus, der Außenborder ebenfalls. Die drei Polizisten an Bord nahmen sich die Schiffe nun ausführlicher vor, paddelten umher und befühlten die Motoren. Schließlich entdeckten sie das Boot. Darauf leuchtete die Mannschaft mit starken Stablampen die Umgebung ab.

Keine fünfzehn Meter entfernt hatte sich der Bootsführer unter einem mit Netzen beladenen Arbeitsfloß aus Schaumstoff unsichtbar gemacht. Wahrscheinlich hatte jemand ein kleines Loch in das Styropor geschnitten. Der Mann verharrte sicher unter dem Floß und steckte den Kopf zum Atmen in das Gewirr der Netze.

- Tolles Versteck, dachte Martin anerkennend.

Dann legte einer der Polizisten eine Tauchermontur an. Der Froschmann hatte bereits seine Brille aufgesetzt und wollte sich rittlings ins Wasser fallen lassen, als die Besatzung offenkundig neue Weisung erhielt. Die Männer fluchten, der Taucher schnallte seine Ausrüstung ab. Die drei an Bord rauchten noch eine Zigarette, bevor das Schlauchboot langsam die Bucht in Richtung seines Mutterschiffs verließ.

Minuten später löste sich ein Schatten von dem Arbeitsfloß und bewegte sich in Richtung des Ufers. Einer der dort stehenden Banyan-Bäume nahm Martin vorübergehend die Sicht. Dann sah er jemanden die Main Street heraufkommen. Ein Mann in kurzer Hose und T-Shirt, an den Füßen Badelatschen.

Bei Temperaturen um 25 Grad Celsius war diese Kleidung völlig normal. Nur die Uhrzeit und die nassen Haare des Mannes passten nicht. Er betrat den Anleger, schlenderte ihn wenige Meter hinauf und bog dann rechts auf jenen Steg zur Leihbücherei, über den auch Terence gegangen war.

Martin versuchte noch eine Weile, das Schlafengehen hinauszuschieben. Schließlich fielen ihm die Augen zu. Widerwillig fügte er sich und ging zu Bett.

Wenig später erwachte er aus seinem Albtraum. Er richtete sich halb auf, trocknete sein Gesicht und die schweißbedeckte Brust. Seine Schläfen pochten. Er hatte Angst, wieder einzuschlafen. Erst jetzt bemerkte er die Stille.

Die Luft stand heiß im Raum, obwohl er beide Fenster weit geöffnet hatte. Kein Laut drang herein. Nicht einmal das Brummen des Kraftwerks hinter den Hügeln auf der gegenüberliegenden Seite der Bucht war zu hören.

Martin schaute auf die Uhr. Es war noch sehr früh. Er zog eine Turnhose an, trat auf die Terrasse und lauschte in die Dunkelheit. Kein Rascheln von Blättern im Wind, kein leises Glucksen vergehender Wellen am Pier. Er spähte in die Finsternis. Kein Stern am Himmel.

Die gelblichen Spiegelungen der Laternen von Yung Shue Wan schienen auf das glatte Wasser gemeißelt. Die in der Bucht ankernden Boote lagen reglos im Wasser. Er kehrte in das dunkle Haus zurück, tastete nach dem Fernglas und trat wieder ins Freie.

Der hochauflösende Fernstecher zerstörte die Starre. Tatsächlich ließen sich jetzt tausende winzige, blinkende Reflektionen auf dem Meer erkennen, außerdem sanfte, auskreisende Ringe um die Bugs der beiden Fähren.

Die Taifunwarnung fiel ihm ein. Er sollte besser die Fenster schließen.

Gewohnheitsmäßig richtete er das Fernglas auf den großen Felsen im Wasser gleich vor dem Sampan-Restaurant. Dort schlief der Fischreiher.

Im nächsten Moment hob das Tier den Kopf, spreizte die Flügel und schwang sich in die Luft. Der Reiher schlug einige Male kräftig aus, um Höhe zu gewinnen, zog einen weiten Bogen nach rechts die Bucht entlang, war für einen Augenblick vom Dunkel des Waldes am gegenüberliegenden Hügel verschluckt und tauchte im Widerschein der beleuchteten Förderanlagen des Kraftwerks nochmals auf. Dann flog der Vogel hinaus aufs Meer und verschwand.

Erstes Buch

1

Um 5.30 schrillte der Wecker. Martin drückte den Alarmunterbrecher, steckte den Kopf unter die Decke und wickelte sich ins Laken. Wildes Rauschen und Trommeln wehte an sein Ohr. Um 5.50 gellte der Wecker zum dritten Mal. Jetzt musste Martin aufstehen.

Er öffnete die Augen und horchte. Schwerer Regen prasselte auf das Dach und gegen die Scheiben. Ein Vorbote des Taifuns.

Er duschte abwechselnd heiß und kalt, um in Gang zu kommen. Das Wasser wurde nie kalt genug.

Eine Weile betrachtete er sich ausdruckslos im Spiegel. Er schnitt ein Gesicht. Der Anblick seines Ebenbildes störte ihn, seit er denken konnte.

Er war ein Deutscher, Kind einer eingesessenen, wohlhabenden Hamburger Familie.

So sollte es sein.

Nur war das kein Weißer, der ihn aus dem Spiegel ansah, sondern ein reinrassiger Chinese.

„Wie geht´s dir, Martin, schon wach, freust du dich?“, fragte er sein unlauter lächelndes Gegenüber auf Kantonesisch.

Er musste unbedingt seine Aussprache verbessern.

Um 6.20 morgens fuhr die erste Fähre von Yung Shue Wan nach Hong Kong Central, das bedeutete in drei bis fünf Minuten. Er konnte es sich nicht leisten, das Schiff zu verpassen. Hastig streifte er sich Hemd und Turnhose über, dann stieg er in seinen Regenanzug. Als Schuhwerk wählte er Plastiksandalen, die waren bei dem Wetter die einzige Wahl. Alles andere wollte er in der Schule erledigen.

Erst als er die Tür hinter sich schloss, spürte er die wahre Gewalt des Wetters. Noch während er den Schlüssel drehte, tanzten tausende Tropfen auf seinem Gesicht und bahnten sich binnen Sekunden einen Weg durch die Öffnung seiner Kapuze.

Auf dem Pier schlug ihm der Sturm entgegen. Einmal blieb ihm nichts übrig, als sich am Geländer festzuklammern. Durch Lärm und Regen hörte er das Läuten der Glocke, letztes Signal für die Passagiere.

Der Wind verursachte ein ungeheures Getöse. Der Terminal am Ende des Piers bestand aus einer festen, auf Betonpfeilern gegründeten Konstruktion und weiteren schwimmenden Teilen. Jetzt krachte und quietschte das Bauwerk in allen Fugen.

Beinahe wäre er in den Angestellten der Fährgesellschaft gerannt, der eben das Eingangstor zusperren wollte.

„Du Fähre gehen?“, schrie der Arbeiter in unbeholfenem Englisch.

Martin ärgerte sich. Der Mann kannte ihn und wusste, dass er Kantonesisch verstand. Trotzdem behandelte er ihn wie einen Fremden.

„Ja, Fähre gehen“, äffte ihn Martin böse nach. Der durchnässte Arbeiter lachte, als hätte er den tollsten Witz gehört. „Schnell“, rief er ihm nach. „Nicht Ameisen treten!“

Die letzte Bemerkung versöhnte Martin mit der Welt, denn der Arbeiter hatte sie ihm in Kantonesisch nachgerufen.

Drei Matrosen waren bereits mit dem Losmachen des Schiffes beschäftigt, als er die Gangway erreichte. Die Männer schauten ihn an, als wäre er der erste Fahrgast, dem sie in ihrem Leben begegneten.

„Größte Beeilung geboten!“, rief einer auf Kantonesisch und kicherte. Die anderen kicherten mit.

Die Fähre hatte einige Mühe, sich vom Anleger loszukämpfen. Wind und Wellen drückten sie mit Macht gegen den Terminal. Martin schaute gebannt zu. Die Anspannung stand den sonst betont lässig auftretenden Seeleuten in den Gesichtern. Mit Hilfe der beiden bulligen Dieselmotoren im Rumpf bewältigte das Schiff schließlich seine Aufgabe. Als sie kurz darauf das offene Meer zwischen den Inseln Lamma und Hong Kong erreichten, geriet das Schiff der Hong Kong & Kowloon Ferry Company in schwere See. Erst jetzt stellte Martin fest, dass sich fast kein weiterer Fahrgast an Bord befand. Mit ihm reisten nur zwei wasserdurchtränkte Polizisten.

Gewöhnlich fuhren auf der ersten Fähre rund vierzig Pendler, überwiegend Chinesen.

Etwas musste seine Mitpassagiere veranlasst haben, auf die Überfahrt zu verzichten. Hatte er etwas verpasst? Martin checkte sein Telefon. Tatsächlich hatte er eine automatische Mitteilung erhalten, und zwar um 6.16 Uhr. Vermutlich genau in dem Moment, als er sein Haus verschlossen hatte. Die Wetterbehörde hatte ihre Taifunwarnung auf höchste Stufe gesetzt. Jetzt bewegte sich in Hong Kong nur noch, was sich unbedingt bewegen musste.

Entweder hatte der Kapitän in dem Durcheinander am Anleger ebenfalls die entsprechende Weisung verpasst oder von seiner Gesellschaft, der HKKF, den Auftrag erhalten, das Schiff anderswo in Sicherheit zu bringen. Dass man ihn an Bord gelassen hatte, hatte er wahrscheinlich einem Zufall zu verdanken.

Die beiden Polizisten schauten zu ihm herüber und sprachen dann einen Matrosen an, wobei einer der beiden unzweideutig mit dem Daumen nach ihm wies. Er konnte nicht verstehen, was sie redeten.

Der eine Polizist näherte sich schwankend und ließ sich neben ihm auf den Sitz fallen.

„Es war ein Fehler, Sir, Sie an Bord zu nehmen“, begann der Beamte ernst und in tadellosem Englisch. „Ich möchte mich für diesen Irrtum im Namen der Behörden Hong Kongs und der Fährgesellschaft entschuldigen.“

Er wartete, bis Martin die Entschuldigung angenommen hatte. „Es tut mir sehr leid, wenn Ihnen aus diesem Irrtum Widrigkeiten entstehen“, fuhr der Polizist fort, wieder auf Englisch, obwohl Martin ihm auf Kantonesisch geantwortet hatte. „Die Schiffe werden in einen Schutzhafen verlegt. Wir werden trotzdem versuchen, sie am Terminal in Central von Bord zu lassen.“

Darauf sagte der Polizist nichts mehr, blieb allerdings neben Martin sitzen. Nach einer Weile beugte er sich vor und erbrach sich auf die Sitzreihe vor ihnen. Sein Kollege und einer der Matrosen kamen und trugen ihn fort. Martin wechselte seinen Platz.

Das Schiff kämpfte mit dem Sturm und riesigen Wellen, bestimmt würden sie eine gute Stunde für die Strecke brauchen, das Doppelte der üblichen Zeit.

Der hohe Seegang machte ihm nichts aus, davon war ihm noch niemals schlecht geworden. Und die Gefahren des Meeres war er von klein auf gewöhnt. Seine Eltern besaßen ein großes Segelschiff, sein Vater den dazu gehörigen Bootsführerschein.

Inzwischen wusste er außerdem, welchen enormen Belastungen ein gut konstruiertes Schiff widerstehen konnte, besonders, wenn es über starke Motoren verfügte.

Seine Gedanken wanderten zu dem bevorstehenden Anlegemanöver in Central. Der seekranke Polizist hatte sicher nicht zu Unrecht das Wort ´versuchen` gebraucht, als er davon sprach, dass sie ihn dort absetzen wollten. Die Terminals von Central lagen ungeschützter als der von Yung Shue Wan. Wenn schon das Ablegen solch ein schwieriges Manöver gewesen war, wie sollte die Fähre dann unbeschädigt dort festmachen?

Der Ausweg winkte in Form eines Sampans, der sich in Höhe der Anleger in scheinbar tollkühnen Wellenritten der Fähre näherte.

Martin, der keine Sicht nach vorn hatte, bemerkte das Motorboot chinesischer Bauart erst, als es sich zwischen die Fähre und die Ausläufer der Terminals schob, wo die See etwas ruhiger war. An Bord befanden sich zwei vom Meer gepeitschte, mit Seilen gesicherte Männer, der Schiffsführer und ein Helfer. Letzterer winkte aufgeregt und schrie zu der Fähre herüber. Der Sampan tanzte wie eine Nussschale, während er sich vorsichtig an das viel größere Schiff heranmanövrierte. Es war ein heikles Unterfangen. Manchmal sah es aus, als würde der Sampan im nächsten Moment gegen die Fähre geschleudert, doch stattdessen verschwand er und tauchte auf der nächsten Welle wieder auf.

Als sich das Boot der Fähre auf wenige Meter genähert hatte, warfen die Matrosen ihrem Fahrgast bedeutungsvolle Blicke zu. Martin rührte sich nicht von der Stelle. Es erschien ihm ausgeschlossen, auf den Sampan zu wechseln, die Fähre schwankte viel zu stark. Bisweilen schossen die Schiffswände in gegenläufigen Auf- und Abwärtsbewegungen aneinander vorbei, so dass blitzschnelles Überwechseln theoretisch möglich war, wenn sie für einen Sekundenbruchteil auf gleicher Höhe waren.

Der Abstand veränderte sich ständig. Er würde ins Wasser fallen und vom Rumpf des Sampans erschlagen oder zwischen den Schiffskörpern zerquetscht werden, bevor er einmal Luft geholt hatte.

Die Besatzung der Fähre schätzte das Risiko geringer ein. Zwei Matrosen kamen zu Martin, packten ihn entschlossen unter den Schultern und führten ihn zur Gangway, die aus einer zwei mal zwei Meter großen, jetzt hochgezogenen Stahlplattform bestand. Niemand sprach ein Wort. Ein Mann ließ die Gangway herunter. Die Matrosen bedeuteten ihm, sich auf die ungeschützte Plattform zu begeben, die sich je nach Wellenlage mal dicht unter der Wasseroberfläche, mal mehrere Meter darüber befand. Martin dachte nicht daran, das rutschige Ding zu betreten, das an zwei Stahlseilen aufgehängt in die tosende See ragte. Er war zahlender Passagier und kein Fischfutter.

Der Sampan schaffte es, sich mit seiner stumpfen, mit dicken Reifen bewehrten Nase quer zum Schiff zu stellen. In kurzen Abständen heulte der Motor auf. Sobald die See sich etwas beruhigte, versuchte der Kapitän, sein Boot näher an die Gangway zu manövrieren. Martin sah das mit wachsender Sorge.

Er fühlte mehrere Hände locker auf seinem Rücken ruhen. Martin ahnte, dass diese Hände gnadenlos zupacken, ihn auf die Plattform drängen und auf den Sampan werfen würden, wenn den Matrosen der Moment geeignet schien. Sein Herz klopfte heftig.

Kurz darauf ergab sich eine Gelegenheit. Für wenige Sekunden glättete sich die See zwischen den Schiffen. Der Sampan, den es einige Meter abgetrieben hatte, röhrte auf. Wohl um Zeit zu sparen näherte er sich der Gangway in einem gefährlich spitzen Winkel.

– Wenn er die Schiffswand berührt, wird er kentern und sinken, dachte Martin.

Dann war es soweit.

Kräftige Arme schoben ihn auf die Plattform. Er tat einen Schritt nach vorn und schüttelte sich, um den Matrosen klar zu machen, dass sie ihn loslassen sollten. Die Männer reagierten. Einen Augenblick lang schien die Zeit still zu stehen. Er stand geduckt auf der Gangway, eine Hand an einem Stahlseil und wartete auf den Sampan, der noch ein paar Meter zu bewältigen hatte, bevor er den Sprung riskieren konnte.

Einer der Matrosen stieß einen aufgeregten Laut aus. Vermutlich hatte er die gebrochene Woge als erster entdeckt, die längs der Bordwand von hinten auf den Sampan zurollte.

„Zurück! Zurück!“ schrien die Männer, während der Bootsführer krachend den Rückwärtsgang einlegte. Martin sah das Boot auf der Welle unter sich heransausen. Er war sich sicher, dass die Plattform, auf der er stand, das Führerhaus des Sampans im nächsten Moment abrasieren würde und wollte fliehen. Ein Wall entgegengestreckter Hände und Fäuste hinderte ihn daran.

„Spring, wenn du Chinese bist!“, rief jemand auf Kantonesisch.

Damit war die Sache entschieden. Martin ließ das Seil los, setzte den rechten Fuß nach vorn und stieß sich blindlings ab. Im nächsten Moment sah er die ihm entgegengestreckten Arme des Helfers. Sie prallten aufeinander, schlugen gemeinsam auf dem Deck auf und wurden augenblicklich gegen die Bordwand geschleudert.

Als Martin aufsah, hatte sich die Fähre bereits entfernt. Mitglieder der Besatzung hielten anerkennend den Daumen nach oben.

„Du bist ein Sohn des Himmels, nie wirst du untergehen“, rief einer, und alle lachten. Er freute sich. Erst jetzt besah er sich und die Lage an Bord.

Glück gehabt. Sein Regenanzug war hinüber, aber anscheinend war er außer ein paar blauen Flecken ohne größere Verletzungen davongekommen. Dann stellte er fest, dass er seinen rechten Arm nicht bewegen konnte. Er fühlte sich an, als steckte er in einem Schraubstock.

Seitlich unter ihm lag der Helfer, der ihn aufgefangen hatte. Er stöhnte. Unter seinem Kopf trat etwas Blut hervor, während er Martins Unterarm weiter eisern umklammert hielt.

Der Bootsführer warf Martin ein Seil gegen den Rücken und befahl ihm, sich zu sichern. Erst als das geschehen war, ließ sein Lebensretter los.

Der Mann stöhnte nicht mehr, sondern kauerte neben dem Führerhaus und wickelte sich einen Verband um den Kopf. Der färbte sich rot, aber der Helfer des Bootsführers stand schon wieder, wenn auch etwas wackelig, winkte dem am Boden liegenden Martin zu und versuchte ein Lachen – alles halb so wild.

Als Martin sich bedanken wollte, wandte sich der andere um und tat beschäftigt.

Der Sampan steuerte auf einen Terminal zu, an dessen Frontseite sich jetzt eine bis dahin unsichtbare Doppeltür öffnete. Dort warteten bereits zwei Bedienstete der HKKF, um ihren Kunden in Empfang zu nehmen. Der Sprung an Land war ein Kinderspiel im Vergleich zu dem, was er hinter sich hatte. Als er sich umdrehte, hatte der Sampan bereits beigedreht und tuckerte durch die wogende See davon.

Wind und Regen hatten deutlich nachgelassen. Er sah auf die Uhr und erschrak: 7.40. Wenn er nicht spätestens um 8.15 seine Arbeit antrat, war alles umsonst. Den Light Bus No 1 konnte er vergessen, der fuhr bei Taifunwarnung bestimmt nicht. Also ein Taxi.

Ein einziges Fahrzeug stand an der Haltestelle. Martin warf sich hinein und nannte sein Ziel. Der Fahrer rührte sich nicht.

„Ich bin ein bisschen in Eile“, bemerkte er auf Englisch, nachdem eine Zeit verstrichen war. „Vielleicht könnten wir demnächst starten.“

„Taifunwarnung Nummer acht, keine Versicherung gültig“, erwiderte der Fahrer geschäftsmäßig. „Ich berechne tausend Dollar, Vorkasse.“

Martin pfiff durch die Zähne. Tausend Hong Kong-Dollar machten etwa die Hälfte seines Tagesverdienstes aus. Andererseits hatte er keine große Wahl.

„Okay, Taifunwarnung Nummer acht“, versuchte er es noch einmal, als sie die Peak Road hinauffuhren. „Aber es regnet normal, und so stark ist der Sturm nicht. Warum ist diese Fahrt tausend Dollar wert?“

Der Fahrer lachte. „Das müssen Sie wissen!“

„Ist eine gute Zeit zum Geld verdienen“, erklärte er, als er Martin in der Guildford Road absetzte. „Viele Kollegen haben Angst, aber ich kenne Taifune. Jetzt ist keine Gefahr, und ein Kunde kommt immer. Tausend Dollar, leicht verdient!“ Der Fahrer schlug sich vor Freude auf die Schenkel. „Wenn Sie zurückwollen, hier meine Karte. Rufen Sie an, ich fahre Sie. Aber der Preis kann noch steigen!“, rief er Martin gut gelaunt hinterher.

Als Martin die Eingangshalle der Schule betrat, stand dort Cheng Wai-Chi.

„Guten Morgen, Herr Graumann“, grüßte ihn der Hausmeister auf Deutsch, „Welcher Teufel schickt Sie zu uns?“ Cheng sprach nahezu akzentfrei, fand aber nicht immer die richtigen Bilder. Jetzt musterte er Martin von oben bis unten.

„Sie sehen aus, als hätten sie ein paar Fehler gemacht“, sagte Cheng dann.

Martin hob fragend die Brauen.

„Ich habe versucht, Sie zu erreichen, aber ihr Mobiltelefon antwortet nicht“, fuhr der Hausmeister fort und betrachtete ihn besorgt. „Ihr Kommen ist überflüssig.“

„Ich hätte mir die Anreise sparen können“, verbesserte ihn Martin und holte sein Telefon hervor. Es sah aus, als wäre ein Auto darübergefahren.

„Was haben Sie damit getrieben?“, fragte der andere.

„Wo gehobelt wird, da fallen Späne“, erwiderte Martin freundlich.

Cheng berichtete, dass seine Schüler den Nachhilfeunterricht abgesagt hatten.

- Kein Wunder, dachte Martin. Hauptsache, er konnte seinen Anspruch auf Honorar geltend machen. Im Grunde war er froh, die eingebildete und unwillige Bande für diesen Tag los zu sein.

Es waren acht Jugendliche im Alter von siebzehn Jahren, fünf Jungen und drei Mädchen, die er während der Sommerferien täglich vier Stunden zu unterrichten hatte. Sein Honorar bezahlten die Eltern, die ihre Kinder auf diese Weise durch eine der teuersten Privatschulen der Stadt schleusten.

Nach Auskunft des Hausmeisters waren alle Fährverbindungen vorläufig ausgesetzt. Martin würde den Tag und vielleicht auch die kommende Nacht in der Schule verbringen müssen.

„Kein Grund, den Kopf in den Sand zu stecken, Herr Graumann“, warb Cheng Wai-Chi, „Wir sind zu zweit, wir haben alles: Bibliothek, Fernseher, Internet, die Turnhalle, alles!“

Herr Cheng klatschte vor Freude in die Hände. Dann lud er ihn zum Mittagessen ein und ging seiner Wege.

Martin begab sich in den Verwaltungstrakt. Dort hatte ihm die Schulleitung einen kleinen Raum überlassen. Er spähte aus dem Fenster. Es regnete und regnete. Wolkenfetzen strichen über den Hang, die Sicht betrug vielleicht dreihundert Meter und endete, wenn er den Berg hinuntersah, in diffusem Braun-Schwarz. Das war der Wald, der sich zu Füßen der Schule auf zerklüftetem Gelände kilometerweit bis zum Meer erstreckte.

Die German Swiss International School, für die er seit einem halben Jahr arbeitete, lag auf dem Tai Ping Shan, jenem Berg, der mit 554 Metern über dem Meeresspiegel die höchste besiedelte Erhebung der Felseninsel Hong Kong bildete.

Die Briten nannten ihn einfach Peak, die Spitze. Seit Beginn der Kolonialisierung hatten sie sich des günstigeren Klimas wegen bevorzugt hier oben angesiedelt, später waren ihnen zu Wohlstand gekommene Chinesen gefolgt. Heute waren die Anwesen auf dem Peak die teuersten ganz Hong Kongs.

Obwohl nach und nach neue Grundstücke erschlossen und mit luxuriösen Appartmenthäusern bebaut wurden, blieb der Tai Ping Shan ein ruhiger, kühler und bewaldeter Ort der Erholung im Vergleich zu dem darunter gelegenen Central. Dort herrschten Gedränge, stickige Luft in den Straßen, der Lärm von Fahrzeugen und allgegenwärtigen Presslufthämmern sowie die starken Gerüche getrockneter chinesischer Lebensmittel und Arzneien.

Die Bewohner der Westseite des Tai Ping Shan blickten auf den steinernen Wald der Wolkenkratzer Centrals, den Hafen und das gegenüberliegende Festland mit dem Stadtteil Kowloon. Wer auf der Ostseite wohnte, sah auf lang auslaufende und bewaldete Hänge, zu deren Füßen die Stadtteile Aberdeen und Stanley lagen. Dahinter erstreckten sich das Chinesische Meer und darin die Hong Kong vorgelagerten Inseln. Bei klarer Sicht konnte Martin von seinem Schreibtisch mühelos die drei hinter einem Hügel aufragenden Schornsteine des Kraftwerks von Lamma und das an einer Bucht davor gelegene Dorf Yung Shue Wan erkennen.

Jetzt nicht. Er schaltete den Computer an und schrieb eine Nachricht an Miriam, seine philippinische Haushaltshilfe. Sie sollte im Haus nach dem Rechten sehen.

Dann starrte er wieder in das Grau vor dem Fenster. Es war kurz vor neun. Vom Ende des Flurs hörte er geschäftiges Klappern. Herr Cheng.

Martin wusste, was kam: Cheng würde unter einem Vorwand klopfen und im Türrahmen ein Gespräch beginnen. Dann würde er auf dem Stuhl neben dem Feldbett Platz nehmen. Wenn er einmal saß, käme das eigentliche Thema auf den Tisch. Mit Sicherheit keine leichte Kost.

Als Cheng Wai-Chi in der Tür stand, schnürte Martin schon seine Laufschuhe.

Der Hausmeister sah ihn mit stummem Vorwurf an.

- Ausgerechnet Kafka!, dachte Martin, während er durch den Regen die verbliebenen Kilometer der Peak Road hinauftrabte. Cheng stellte gerne quälende, unbeantwortbare Fragen. Auch er lebte allein. Martin mochte den Alten.

Er passierte die Peak Station. Hier endete die Radseilbahn zwischen Central und Peak. Alles lag tot.

Er bog nach links in die Harlech Road. Der schmale, vier Kilometer lange Weg führte etwa hundert Meter unterhalb des bewaldeten Gipfels im Kreis. Etwa auf halber Strecke wandelte sich die Harlech zur Lugard Road. Sie war zugleich Fahrweg für die wenigen Anlieger, Trimm- und Lehrpfad sowie ein beliebter touristischer Rundgang. Jetzt war sie menschenleer.

Martin beschleunigte das Tempo. Er lief durch dichtes Grün, Franz Kafka im Kopf.

Als er die Hälfte der Strecke hinter sich hatte, kühlte die Luft deutlich ab. Der Himmel verfärbte sich, und der Sturm kehrte zurück.

Böen jagten um den Berg, er hörte ein gewaltiges Rauschen, vermischt mit dem Knacken brechender Zweige. Dann ging der Regen los.

Wassermassen fielen vom Himmel, stürzten die Hänge des Tai Ping Shan herunter und strömten über die Lugard Road. Laub und Plastikabfall wirbelten durch die Luft. Ein Ast schlug vor ihm auf den Weg und zerbrach.

Er verlangsamte besser das Tempo. Die Kronen der Bäume rechts und links knarzten bedrohlich. Er ging jetzt in langen Schritten, während das über den Weg strömende Wasser an seinen Füßen zog.

Ein großes Blatt traf schmerzhaft seine Schulter. Martin legte die Arme über den Kopf. Es lärmte. Der Wind und peitschender Regen nahmen ihm die Sicht. Er kam nur noch langsam voran. Der nächste brauchbare Unterstand war der Busbahnhof im Keller neben der Station, viel zu weit weg.

Rechts vor sich am Wegrand bemerkte er etwas Helles. Ein Müllbeutel? Er schaute genauer hin. Es war ein weiß gekleidetes Kind, das an der Böschung kauerte.

Ein Kind! Allein und in Lebensgefahr. Er konnte es auf keinen Fall sich selbst überlassen.

Martin beugte sich herunter und sprach es an. Es reagierte nicht. Vielleicht hatte es ihn in dem Lärm nicht gehört. Er legte dem Kind eine Hand auf die Schultern. Da drehte es sich zu ihm um. Es war ein eurasisches Mädchen, vielleicht sieben Jahre alt, in einem klatschnassen weißen Kleid, und es zitterte am ganzen Körper. Die hellen Augen waren blind vor Angst. Mit der Rechten umklammerte sie eine aus dem Boden ragende Wurzel, in der Linken hatte sie etwas, das braun und schmutzig-rot aus ihrer Faust ragte.

Er sah genauer hin. Aus der geballten Hand des Kindes ragten der blutige Kopf einer kleinen toten Echse und ein dazu gehöriges Bein.

„Das hast du toll gemacht“, schmeichelte er. „Du hast die Echse gerettet, jetzt wird alles gut.“ Das Mädchen weinte lauter. „Komm, gib sie mir, ich passe für dich auf sie auf“, warb er. „Wir zeigen sie deinen Eltern! Wo sind sie denn?“ Das Mädchen schrie wütend und schlug mit der Echsenfaust nach ihm.

Sie verstand kein Englisch. Er schürte nur ihre Angst.

Martin nahm sein ganzes Kantonesisch zusammen. „Du bist die Retterin aller Echsen, ich ernenne dich zur Echsenprinzessin!“, sagte er und versuchte, ihre Faust zu öffnen. „Ich darf das, denn ich bin der Echsenkönig. Wenn du heute schlafen gehst, werden alle Echsen für dich beten. So ein gutes Mädchen!“

Das Kind ließ sich die tote Echse entwinden.

Sie hatte große, bernsteinfarbene Augen, die ihn jetzt aufmerksam und erwartungsvoll ansahen. Ihr Blick senkte sich in seinen, und er musste sofort an Jana denken. Das waren ihre Augen.

Martin hatte Janas Blick jedes Mal mit einem Lächeln beantwortet, das Geheimnis und Verheißung versprach. Das tat er auch jetzt. Und in der Hölle des Sturms sah ihn die Kleine an, wie es auch Jana immer getan hatte.

Er griff ihre von Dreck verschmierte Hand und strich sie mit dem Ballen seines Daumens.

„Wie heißt du denn, mein kleiner Engel?“

„Ich heiße Lian“, antwortete sie und legte den Kopf zur Seite. „Und wie heißt du?“

„Martin.“

„Ma Tien“, wiederholte sie. Der Name schien ihr zu gefallen. Sie fasste nach dem Daumen, der ihre Handfläche strich, und drückte ihn leicht.

Hangaufwärts hörte er die Stimme einer Frau. Sie war voller Angst und rief Lians Namen.

„Mama!“ Lian spähte in Richtung der Stimme, aber sie hatte viel zu leise geantwortet.

„Ihre Tochter ist hier unten“, brüllte Martin. „Es geht ihr gut. Kommen Sie, schnell!“

„Lian?“ hörte er wieder die verzweifelte Stimme der Mutter durch den Lärm.

„Hier ist Lian!“, schrie Martin zurück. Er wandte sich zu dem Kind. „Schrei, so laut du kannst, Lian!“

Lian schrie aus Leibeskräften. Es war ein schriller, heller, kaum auszuhaltender Laut, der in den Ohren zog. Unwillkürlich wollte er ihr den Mund zu halten, als er einen Schlag im Rücken spürte. Dann tauchte er in Finsternis.

Er lag auf dem Bauch, es stürmte und regnete immer noch. Die Welt schaukelte, und etwas riss an seinen Armen. Sein Kreuz tat ihm weh. Er öffnete die Augen.

Es dauerte eine Weile, bis er verstand, was ihm geschah. Jemand schleppte ihn auf seinen Schultern. Es war die Frau. Sie stöhnte unter ihrer Last und stieß derbe kantonesische Flüche aus. Gleichzeitig drohte sie Lian, die sich an sein rechtes Bein geklammert hatte, auf keinen Fall loszulassen.

Es ging einen Weg hinauf, den Martin nicht kannte.

– Eine Auffahrt, dachte er. - Sie bringt mich in Sicherheit.

Einmal wurde es ihr zuviel, sie ließ einfach los. Martin rollte von ihrem Rücken und fiel auf den Weg. Er wimmerte und zog Luft durch die Zähne. Ein riesiger Stachel steckte in seinem Oberkörper.

„Du bleibst hier liegen und rührst dich nicht“, befahl die Frau, griff nach dem Kind, hob es hoch und trug es mit sich fort. Martin blieb allein in Sturm und Regen zurück. Er wagte nicht, sich zu bewegen. Der Schmerz hatte ihn schwer eingeschüchtert. Ein Stück neben ihm landete der Rest eines Baumwipfels, wurde vom Wind wieder in die Höhe gehoben und zerbarst krachend an einer gegen den Hang gesetzten Mauer.

Der Kopf der Frau tauchte über ihm auf.

„Alles in Ordnung? Kommst du hoch?“ fragte sie und zerrte an seinen Armen. „Los, mach schnell, wir wollen hier nicht Karten spielen!“, sagte sie in sein Gewimmer, brachte ihre Schulter unter seinen Arm, griff seine Hand und schob ihn vorwärts. „Komm, komm, wird schon gehen, bist ein starker Bursche, wirst mir doch nicht schlapp machen jetzt“, redete sie auf Martin ein, während sie ihn durch einen Torbogen bugsierte.

Sie befanden sich auf einem ummauerten, mit grauen Steinplatten gepflasterten Grundstück, in dessen Mitte ein auf den ersten Blick beeindruckendes, riesiges weißes Gebäude stand. Statt aber auf das rettende Eingangsportal zuzusteuern, schleppte ihn die Frau an der Hauswand entlang, um eine Ecke und noch eine, bis sie vor einer grauen Stahltür hielten, die aussah wie der Eingang zu einer Gerätekammer.

Martin stand vom Sturm an die Wand gepresst, während die Frau angestrengt versuchte, die Tür zu öffnen. Zwecklos, der Wind blies gerade zu stark. Von der anderen Seite hörte er Lian rufen.

„Hey, willst du mir vielleicht mal helfen?“, schrie die Frau böse zu ihm herüber. „Du bist hier doch der starke Mann!“

Er raffte sich auf und kämpfte sich zu ihr. Sie packte seine Hände und legte sie unmissverständlich auf die Klinke. Dann sah sie ihm von unten ins Gesicht. In ihren Augen funkelten Zorn und Entschlossenheit.

„Da müssen wir rein, mein Junge. Jetzt streng dich mal an!“

- Gott, ist sie schön, dachte Martin überwältigt. Einen Moment lang vergaß er das Unwetter und seine Schmerzen. Ihr Anblick war berauschend. Weder Wind, Regen, Dreck, noch Wut und Verzweiflung konnten ihr etwas anhaben. Sie kam aus einer anderen Welt.

Er stemmte den Fuß gegen die Wand und zerrte an der Klinke. Es ging nicht, beim geringsten Zug spürte er den unsichtbaren Stachel in seinem Rücken.

„Zieh schon! Zieeeh!“, feuerte ihn die Frau an.

Martin nahm sich zusammen und zog mit aller Kraft. Noch einen Moment, und er würde das Bewusstsein verlieren. Noch fester.

Er schaffte es, die Tür fünfzehn, zwanzig Zentimeter zu öffnen. Die Frau zwängte sich hinein und schob sofort eine Kiste in den Spalt. Er ließ los und sank röchelnd zu Boden. Sie schimpfte wieder. Dann stand sie neben Martin, brachte ihn auf die Beine und schubste ihn in den von Dreck und Wasser überschwemmten Flur. Er sah Lian, die neugierig in einer Ecke stand.

Die Holzkiste hielt dem Wind nicht mehr stand und wurde zerbarst. Ein Stück klemmte noch, sie hieb es mit dem Spaten heraus. Die Tür knallte zu, es wurde dunkel. Nur von dort, wo Lian gestanden hatte, drang das spärliche Licht einer Notbeleuchtung.

„Na also“, sagte die Frau zufrieden. „War doch alles halb so schlimm.“ Sie tastete nach seiner Hand und zog ihn hinter sich her. Es ging einige Stufen hinunter. Darauf folgte ein langer Gang. Vor ihnen hörte er die Schritte des Kindes und ihr Flüstern.

„Keine Sorge, mein Liebling, der Echsenkönig wird wieder gesund, er ist nur etwas müde. Jetzt bringen wir ihn gleich ins Bett. - Ach, hätte ich bloß nicht ...“ Sie brach ab.

– Sie bereut es schon, dachte er.

Es ging wieder treppauf. Die Frau öffnete eine Tür.

- Eine Unterführung, dachte Martin, der sich mit großen Häusern auskannte.

Sie standen in einem großen, gefliesten, fensterlosen Raum mit einem riesigen Abzug. Augenscheinlich handelte es sich um die weitgehend ausgeplünderte, ehemalige Küche. Gegenüber gab es einen kurzen Flur und an dessen Ende eine weitere Tür, die mit mehreren Schlössern versehen, jetzt aber nur angelehnt war. Lian war nicht zu sehen.

Was nicht passte, war das Gemälde links über der ehemaligen Anrichte. Es gehörte eindeutig nicht hierher. Kein Zweifel, es war ihr Porträt, nur viel jünger. Der es gemalt hatte, musste ein sehr begabter Künstler sein.

Das Mädchen auf dem Bild saß seitlich, die Beine übereinandergeschlagen, in einem langen, ärmellosen roten Sommerkleid, den Oberkörper dem Betrachter zugewandt. In seinem angewinkelten rechten Arm hielt es einen kostbaren Fächer, der mit durchscheinendem Seidenpapier bespannt war. Die vier Finger der linken Hand berührten den Schirm in einer spielerischen Geste, die Zurückhaltung und natürliche Eleganz ausdrückte.

Der obere Rand des Fächers verdeckte scheinbar zufällig ihr Kinn, dessen Rundung nur zu ahnen war. Das Gesicht mit den vollen Lippen und der geraden Nase, die eine Spur zu hoch über den Augen wurzelte, war noch mädchenhaft weich. Die langen Haare über der runden Stirn waren zu einem Mittelscheitel gekämmt. Sie fielen hinten weit über die Schultern.

Aber etwas stimmte nicht. Es dauerte, bis Martin darauf kam. Es waren die Augen: Das rechte zielte nicht wirklich auf den Betrachter, sondern sah müde und leicht niedergeschlagen ins Leere, das linke hingegen wirkte wach, sicher, angriffslustig und schien auf einen Gegner gerichtet. Das Mädchen auf dem Bild wirkte überlegen, abweisend und spöttisch.

Aber es lag noch mehr in ihren Augen, was sie von ihrem Betrachter entfernte. Er spürte einen Anflug von Müdigkeit darin.

Auch das war nicht alles. Das Mädchen in dem leichten roten Seidenkleid, das ihn stumm aus dem Bild ansah und den Fächer schützend über ihren Ausschnitt hielt, schien etwas sagen zu wollen. Ihr Gesicht wies den Betrachter zurück und flehte zugleich um Hilfe.

Martin konnte die Augen nicht von dem Porträt lassen.

„Erzähl mir nichts“, sagte die Frau und schaute an dem Bild vorbei. „Ich will es gar nicht wissen.“

Sie nahm seine Hand und zog ihn weiter in ein nicht zu großes, mit Möbeln eingerichtetes Zimmer. Vielleicht eine Personalwohnung. Direkt vor ihm zu seiner Rechten stand ein schwarzes Ledersofa, dahinter ein niedriger Tisch, ein dazu passender Sessel sowie ein Fernseher. Die gegenüberliegende Wand hatte zwei Fenster. Gleich dahinter erhoben sich der Berg und eine Schutzmauer, an der jetzt Massen von Wasser herunterströmten. Von weiter weg hörte er den gedämpften Lärm des Taifuns.

Sie führte ihn um das Sofa herum, bedeutete ihm wortlos, sich hinzulegen, und befahl ihm, Kopf, Hände, Füße und einzelne Glieder zu bewegen. Dann tastete sie seinen Oberkörper ab. Ohne Zaudern schob sie ihre Hand unter sein T-Shirt, befühlte von beiden Seiten die inneren Organe, dann die Rippen. Das tat weh, er stöhnte auf. Sie warf ihm einen missbilligenden Blick zu.

„Eine kleine Schramme, und er weint wie ein Kind. Das ist aber ein schöner Echsenkönig, mein Liebling.“

Lian hatte sich neben ihre Mutter gestellt und schaute zu.

„Hat sich der Echsenkönig weh getan?“

„Ach was, fast gar nicht“, erwiderte die Frau. „Lian, leg die blaue Decke auf mein Bett, er soll sich da ein bisschen ausruhen. Ich möchte nicht, dass er alles dreckig macht mit seinen Sachen.“

„Mama?“

„Was denn noch? Los, lauf schon!“

„Mama, darf ich dem Echsenkönig den Daumen halten?“

Sie runzelte die Stirn und wurde nur schöner. „Was willst du?“

„Den Daumen drücken, das ist guuut für den Echsenkönig!“

Sie seufzte. „Dann drückst du ihm den Daumen, und ich mache das Bett.“

Lian kam zu ihm, griff nach seinem Handgelenk, hob es an, drückte vorsichtig seinen Daumen und flüsterte mehrmals: „Du musst gesund werden, ganz gesund.“

Das Daumendrücken tat ihm gut, der Schmerz im Oberkörper ließ nach. Lian sollte einfach hier stehen bleiben und seinen Daumen halten.

„Liebe, kleine Echsenprinzessin“, murmelte er glücklich.

„Es hilft, es hilft! Ich mache ihn gesund!“ schrie Lian, zappelte mit der Hand und geriet dabei mit einem Ellenbogen gegen seine Brust. Er biss die Zähne zusammen.

„Sag ich doch, mein Schatz“, erwiderte die Frau nicht ganz überzeugt aus dem Hintergrund. Ihr Kopf erschien wieder über ihm. „Unser Echsenkönig legt sich jetzt hin“, erklärte sie bestimmt. Sie setzte sich neben ihn und schaute ihm prüfend in die Augen. Dann schüttelte sie den Kopf und seufzte.

„Lian, mein Kleines, was haben wir uns da nur ins Haus geholt. Ich sollte besser nicht auf dich hören.“

Unvermittelt hob sie die Faust, ließ sie auf ihn niedersausen und bremste erst im letzten Moment ab. Er zuckte zusammen und spürte seine Rippen. Ihre Augen funkelten vor Freude, sie lachte laut auf.

„Keine Angst, ich schlage dich später!“, sagte sie vergnügt und strich unvermittelt eine Strähne aus seiner Stirn. Als sie sich dabei ertappt fühlte, wurde sie ernst und stand auf.

„Gut, der Echsenkönig legt sich erstmal aufs Bett“, sagte sie laut zu Martin und Lian. „Danach werden wir sehen.“

Er riss sich zusammen, richtete sich auf und folgte ihr in ihr Schlafzimmer. Der Raum war stark abgedunkelt, nur durch Ritzen in der Außenrollade des Fensters drang ein bisschen Licht. Sie seufzte wieder, wahrscheinlich eine Angewohnheit. Dann schaltete sie eine helle, kalte Deckenlampe an.

Er sah einen billigen Kleiderschrank und zwei Betten. Das der Frau stand in der Mitte und war ein schmales Gestell, wahrscheinlich aus Kunststoff oder Blechrohr. Jetzt war eine blaue Synthetik-Decke darübergebreitet. Lians Bett stand in der Ecke rechts daneben. Es war ungleich schöner, aus dunklem Holz und mit hellen Einlagen verziert, vielleicht Elfenbein. Ein Bett für das Kind reicher Eltern.

„Du musst dich ausruhen“, erklärte sie. „Ich bringe dir eine gute Medizin, dann schläfst du fein.“

Es störte ihn nicht, dass sie ihn wie ein kleines Kind behandelte. Draußen tobte ein Unwetter, er war in Sicherheit bei einer wunderschönen Chinesin und ihrer Tochter, die ihn an Jana und seine Kindheit erinnerte und die ihn ins Herz geschlossen hatte.

Die Mutter kehrte mit einem Glas hellbrauner Flüssigkeit zurück. Er griff zu, leerte das Glas in einem Zug und legte sich gehorsam auf die blaue Decke.

„Echsenkönig!“, rief sie aus dem Türrahmen und winkte mit einem Schlüssel. „Wenn du aufwachst, klopf an die Tür. Ich werde dich einschließen!“

Dann fiel ihr noch etwas ein. „Sag mal, wie heißt du eigentlich?“

Er schloss die Augen. Sie sollte nicht wissen, dass er kein richtiger Chinese war. Noch nicht. Später, nach dem Aufwachen.

„Ma Tien“, antwortete er leise.

„Was ist denn das?“ fragte sie, aber Martin wollte nichts mehr sagen.

Die Tür wurde zugezogen und verriegelt.

Die zunehmende Müdigkeit überlagerte langsam seine Schmerzen. Er hatte an Jana gedacht. Das war lange nicht geschehen. Oder doch?

- In Wahrheit begleitet sie mich auf Schritt und Tritt, hielt er sich vor. - Sie wartet nur auf eine Gelegenheit, mich anzusehen.

Heute hatte Jana das durch Lians Augen getan.

- Durch Lians Augen! Lächerlich.

Das Schlafmittel machte ihn wirr.

Dann fiel ihm die Scherbe ein. In der Schublade lag sie jedenfalls sicher.

– Wirklich? Hatte er auch die Läden seines Hauses geschlossen? Er musste Miriam anrufen.

2

Es war Nacht, als Martin erwachte. Aus dem Zimmer nebenan hörte er den Fernseher. Durch einen Spalt unter der Tür drang etwas Licht ins Zimmer. Er dachte an das Unwetter und horchte, vernahm aber nur ein leichtes Schnarchen. Das musste Lian im Bett neben ihm sein.

Eine Weile blieb er so liegen. Er war nicht allein. Erst jetzt wurde ihm bewusst, dass er nicht aus seinem Albtraum aufgeschreckt war. Zumindest konnte er sich nicht erinnern, und das war genug.

Er bewegte sich ein bisschen. Sein Brustkorb schmerzte. Er betastete sich vorsichtig und stellte fest, dass er außer seiner Unterwäsche nichts am Leib trug. Hatte sie ihn ausgezogen?

Er stand auf, schlich zur Tür und klopfte leise. Gleich darauf drehte sich der Knauf, und die Tür öffnete sich einen Spalt breit. Trotz des einfallenden Lichts konnte er seine Kleidung nirgends entdecken. Stattdessen zog er einen zerschlissenen Bademantel an, der neben der Tür hing. Als er eintrat, saß sie schon wieder in ihrem Sessel. Im Fernseher lief ein chinesischer Kostümfilm. Auf dem niedrigen Tisch vor ihr stand ein halb leeres Glas.

„Schön, dass du wach wirst“, sagte sie, ohne den Blick vom Fernseher zu lassen. „Ich dachte schon, ich darf die Nacht hier verbringen.“

Sie angelte nach dem Glas, nahm einen Schluck und warf ihm danach einen kurzen Blick zu.

„Vielleicht solltest du duschen, Echsenkönig“, schlug sie vor. „Ich glaube, du hast es nötig.“

Sie wies mit dem Arm hinter sich und widmete sich wieder dem Film.

Martin erschrak, als er sich in ihrem ärmlich eingerichteten Bad im Spiegel besah. Sein Haar war verkrustet und stand wild, unter seiner Nase klebte Schorf, im Gesicht hatte er zwei Kratzer abbekommen. Brustkorb, Arme und Beine waren mit roten und blauen Flecken und Schlammspuren übersäht. Auf dem Rücken entdeckte er ein großes violettes Mal.

An einer Leine hingen seine Turnhose, das T-Shirt und Socken. Offenbar hatte sie die Sachen für ihn gewaschen. Auf einem Schemel daneben lagen ein Handtuch sowie eine verpackte Zahnbürste.

Als er wieder das Zimmer betrat, schaute sie nicht auf, klopfte aber mit der Hand auf das Sofa. Möglichst lautlos setzte er sich neben sie. Auch er starrte auf den Bildschirm, obwohl ihm der Film völlig egal war.

Nach einer Weile stand sie auf, nahm ihr leeres Glas und ging zum Kühlschrank. Er hatte das Gefühl, das sie ihn von hinten beobachtete, wagte aber nicht, sich umzusehen. Sie kehrte mit zwei gefüllten Gläsern zurück und stellte das eine wortlos neben ihn.

„Du kannst es vertragen“, erklärte sie beiläufig und trank einen Schluck. Er probierte. Es war Reisschnaps.

„Trink! Ist gut für Dich!“, befahl sie, und er nahm einen größeren Schluck.

„Trink!“ Er leerte das Glas in einem Zug. Der Schnaps brannte ihm in der Kehle. Sie schenkte nach. Er trank gehorsam mehr.

Über ihnen drehte sich ein Propeller und verwirbelte die Luft. Er spürte einen kalten Hauch auf Stirn und Oberlippe. Die Leute in dem Film zankten sich um irgendwelche albernen Dinge. Sie lachte mehrmals laut und roh. Vermutlich hatte sie viel getrunken.

Die Jalousien vor den Fenstern waren heruntergelassen. Der schwere Sturm war zweifellos vorbei. Sie stellte keine Fragen und goss ihm noch einmal nach. Sie saß kaum einen halben Meter von ihm entfernt, mit angezogenen Beinen auf ihrem Sessel, verfolgte einen dummen Film und würdigte ihn keines Blickes. Angst flößte ihr seine Gegenwart offenbar nicht ein.

Nach einer Weile wirkte der Alkohol. Er entspannte sich und schloss die Augen.

Aus dem Fernseher erscholl dramatische Musik. Sie schaltete das Gerät ab und trug die Gläser zur Spüle.

„Ich habe dir dort drüben eine Decke und ein Laken hingelegt“, hörte er ihre Stimme nahe über sich. „Träum was Schönes“.

Martin weigerte sich, die Augen zu öffnen. Er brummte nur und rollte sich auf die Seite.

„Morgen früh musst du gehen“, sagte sie leise und bestimmt. Er hörte sie im Bad, dann fiel die Schlafzimmertür hinter ihr ins Schloss.

Martin lag wach und betrunken auf seinem Lager. Sein Magen knurrte. Der Kühlschrank war sicher voller Essen. Aber sie könnte wach werden und sich aufregen. Er versuchte, wieder einzuschlafen.

Nach einer Stunde gab er auf. Er würde ohnehin wach liegen. Vielleicht, dachte er, schlief sie genauso wenig.

Irgendwann in der Nacht kehrte sie zurück.

Es dauerte einen Moment, bis er bemerkte, dass sie neben ihm auf dem Sofa saß. In der Hand hielt sie einen Lappen, den sie jetzt auf seine Brust legte.

„Deine Geister möchte ich nicht haben“, sagte sie nach einer Weile. „Seit Ewigkeiten jaulst du wie ein Hund. Ich hatte Angst, Lian wacht auf.“ Sie gab ihm ein Handtuch.

„Entschuldigung, das ist nur ein Albtraum“, sagte er unvermittelt auf Deutsch und bereute auf der Stelle, dass er sich verraten hatte.

Sie richtete sich auf und musterte ihn abschätzig.

„War ja klar“, sagte sie schließlich. „Warum sollte mir etwas anderes passieren? Bin eben ein Pechvogel.“

Eine Zeit schaute sie an die Decke. Ihre Worte schnitten ihm ins Herz, trotzdem war er erleichtert. Sie setzte ihn nicht vor die Tür.

„Ich träume schlecht. Jede Nacht“, entschuldigte er sich.

„Du bist von einem bösen Geist besessen“, erklärte sie.

„Was für ein Geist?“, fragte er blöde.

„Er hat sich bei dir eingenistet, das ist alles. Er wird dich langsam von innen auffressen. Zuerst frisst er deinen Magen auf, und danach die anderen Organe, bis auf das Herz. Wenn er damit fertig ist, wird er in deinen Kopf kriechen und dich restlos aufsaugen.“

„Und warum nicht das Herz?“, fragte er zaghaft.

„Dort hinein schafft er es nicht“, sagte sie mit der vorigen Bestimmtheit, „und darum quält er dich so.“

Es war die abwegigste Erklärung für Albträume, die er je gehört hatte. Trotzdem gefiel sie ihm. Sie passte gut und zeigte keinen Ausweg.

„Bist du sicher?“, fragte er lahm.

„Bist du sicher?“, machte sie sein Kantonesisch nach. „Du hast mich gefragt, und ich habe dir eine Antwort gegeben. Wenn sie dir nicht gefällt, frag jemand anders. Mehr kann ich nicht sagen.“

Sie saß immer noch neben ihm auf dem Sofa. Während sie redete, waren ihre Augen von ihm zur Decke und zurück und wieder zur Decke gewandert.

- Sie verbirgt sich, dachte er.

Ein beklemmendes Schweigen trat ein.

„Ich habe befürchtet, dass du Ausländer nicht magst“, sagte er schließlich leise.

„Ausländer!“ Sie spuckte das Wort aus, sah an die Decke und schnaubte. Dann warf sie ihm einen ärgerlichen Blick zu. „Was weißt du denn über mich!“

Er wandte sich verlegen ab. „Ich kenne nicht mal deinen Namen.“

„Das hat noch keinen abgehalten“, antwortete sie traurig und sah wieder zur Decke.

Darauf wusste er keine Antwort.

Sie erhob sich. Er sah, dass sie den alten Bademantel trug und darunter einen hellblauen Pyjama.

„Lian mag dich sehr gern“, sagte sie mehr zu sich selbst. „Wirklich schade, dass du nicht ...“ Sie brach ab. „Wie heißt du denn?“ fragte sie unvermittelt.

Er sprach seinen Vornamen so klar wie möglich aus.

„Martin“, sinnierte sie. „Hört sich Englisch an.“

„Ein christlicher Name“, antwortete er. „Der heilige Martin! Hat seinen Mantel mit einem Fremden geteilt.“

„Dann hat keiner mehr was davon“, bemerkte sie, plötzlich auf Englisch. „Und woher kommst du?“

Seine Antwort schien sie aufzumuntern.

„Du wärst besser in Deutschland geblieben“, sagte sie wieder auf Kantonesisch. „Hier bei uns werden keine Mäntel geteilt!“

Sie setzte sich noch einmal hin, legte ihre Fingerspitzen auf seine Stirn und fuhr kurz durch sein Gesicht.

„Den Geist erschrecken!“, erklärte sie und lachte leise. Dann ließ sie ihn allein.

Als Martin am nächsten Morgen erwachte, hatte er traumlos geschlafen. Es roch nach Essen. Das erste, was er sah, waren die Augen von Lian. Sie saß neben ihm, wo gestern ihre Mutter gesessen hatte, und betrachtete ihn aus viel zu kurzer Entfernung. Ihre Augen leuchteten wie Bernstein.

„Bah!“, machte Lian. Sie spielte Monster.

Er mimte großes Erschrecken. Lian quietschte vor Vergnügen und startete einen Angriff, indem sie sich auf seinen Brustkorb warf. Er wollte den eintretenden Schmerz unterdrücken, aber es gelang ihm nicht. Lian hielt sofort inne und tat einen halben Schritt zurück. Gerührt nahm er ihre Hand.

„Nichts Schlimmes passiert. Komm, ich gebe dir einen Kuss!“

Von seinen eigenen Worten ertappt, erschrak er. Er hatte unwillkürlich wie mit Jana geredet. Aber das war nicht Jana. Lian hatte nur die gleichen Augen. Niemand gab ihm das Recht, so zu ihr zu reden.

Das Mädchen kam näher und hielt erwartungsvoll die Wange hin. Er gab ihr einen leichten Kuss. Sie strahlte, schlug ihm schnell mit der Faust auf die Brust und rannte schreiend zu ihrer Mutter.

„Du darfst den Echsenkönig nicht so fest hauen“, mahnte sie. „Ihm tut noch alles weh.“

„Behalten wir ihn?“, bettelte Lian.

„Erstmal muss er aufstehen, sich waschen und anziehen. Dann essen wir. Dann reden wir weiter“, bestimmte die Mutter.

Er gehorchte, wickelte sich das Laken um, tappte ins Badezimmer und zog seine noch nicht vollständig trockenen Sachen an.

Als er wieder ins Zimmer trat, hatte sie zwei Schalen und Stäbchen gedeckt. Lian saß bereits und klapperte mit ihren Stäbchen.

Ihre Mutter stellte Reisbrei und Hühnersuppe auf den Tisch. Trotz seiner Bitte weigerte sie sich, mit ihnen zu frühstücken.

„Es gibt keinen dritten Stuhl“, sagte sie.

Nach dem Essen spielten sie ein Spiel, das Lian „Den-Echsenkönig-überfallen“ nannte. Dazu musste er mit gesenktem Kopf auf allen Vieren herumkriechen. Lians Aufgabe bestand darin, aus einer Ecke heraus wild schreiend auf ihn zuzustürmen und ihn umzuwerfen. Er spielte das Spiel einmal, dann hatte er genug.

Sie tadelte Lian wegen ihrer Grobheit und gab ihr ein chinesisches Bilderbuch. Damit verschwand das Kind im Schlafzimmer.

„Macht sie immer!“, erklärte ihre Mutter und grinste überlegen. Sie setzte sich an den Tisch und klopfte leicht auf die Platte. Er kannte die Geste schon und nahm gehorsam Platz. Darauf langte sie hinter sich und legte ihm wortlos einen Stapel Schulbücher hin. Er griff das oberste und begann, darin zu blättern. Anscheinend handelte es sich um ein chinesisches Mathematikbuch für die erste Klasse. Er folgerte das aus den darin enthaltenen Zahlenbeispielen. Er sah sie fragend an.

„Es tut mir leid, ich kann keine chinesischen Schriftzeichen lesen“, erklärte er schließlich.

Sie schlug die Augen nieder und begann, vor sich hinzufluchen. Sie kannte offenkundig viele schlimme Wörter. Er schämte sich, dass er nicht helfen konnte.

„Ich kann auch nicht so gut lesen. Und eure verdammten Buchstaben schon gar nicht“, bemerkte sie niedergeschlagen. Sie stand auf, ging im Zimmer umher und schaute dabei an die Decke. Er glaubte, dass sie mit sich rang. Hatte sie gehofft, er könne Lian unterrichten?

Schließlich blieb sie stehen und sah ihn an. Es war der gleiche Blick wie vor Stunden, nachdem er sich verraten hatte. Beinahe wie auf dem Porträt, nur war nichts Geheimnisvolles darin. Sie war einfach enttäuscht.

- Gleich setzt sie mich vor die Tür, dachte er voller Angst.

„Der Congee und die Hühnersuppe waren wirklich gut“, sagte er in ihr Schweigen, „ich würde gerne so kochen können.“

Ihre Augen gingen auf, sie lächelte. „Du brauchst ein Tiefkühlfach und eine Mikrowelle“, erwiderte sie, „dann kannst du das auch.“

„Deine Tochter ist ein tolles Kind“, fuhr er unbeirrt fort. „Ich beneide dich um sie.“

Sie kam dichter zu ihm an den Tisch, so nah, dass er ihre Körperwärme spürte.

„Du hast sie gesehen“, sagte sie und schwieg. Er nickte.

„Meine Zwillingsschwester hat genau dieselben Augen wie Lian“, sagte Martin leise. „Es sind helle, gute, schöne Augen. Manche haben sich vor meiner Schwester gefürchtet“, räumte er ein. „Ich habe sie immer beschützt“, fügte er unwillkürlich hinzu.

Sie hatten die Augen nicht voneinander gelassen.

„Darum hast du auch Lian beschützt“, sagte sie.

Er hob die Brauen.

„Du hast dich über sie geworfen, als dieser Brocken den Berg herunterkam. Du weißt es nicht mehr?“ Ihre Augen leuchteten. „Hätte ich dich bloß liegen lassen!“

Sie lachte ihn an. Er spürte ihren Atem. Es war das erste Mal, dass ihm eine Chinesin so nahekam. Er fragte sich, ob es okay war, sie an sich zu ziehen. Da machte sie sich gerade, tat ein paar Schritte nach vorn und strich ihre Bluse glatt.

„Du hast eine Zwillingsschwester mit bernsteinfarbenen Augen? Hatte sie einen Unfall?“

„Sie ist nicht meine richtige Zwillingsschwester“, verbesserte er sich. „Sie ist das Kind meiner Eltern.“

Sie drehte sich um und kam auf ihn zu.

„Wenn sie das Kind deiner Eltern ist, aber nicht deine Schwester, wer bist dann du?“

Er senkte den Kopf. Wenn er über seine Herkunft sprach, lief gewöhnlich vieles falsch.

„Ich kenne meine richtigen Eltern nicht“, erklärte er. „Sie sind lange tot. Sie sind mit anderen Chinesen auf einem Flüchtlingsschiff gewesen, das bei Saigon in See gestochen ist, aber sie haben die Reise nicht überlebt. Ich war ein Baby, und andere Leute haben mich mitgenommen nach Hong Kong, in ein Flüchtlingslager.“

Sie schüttelte unwillig den Kopf. „Saigon, Flüchtlingsschiff, wovon redest du?“

- Konnte es sein, dass sie keine Ahnung hatte?

„Das war 1978, ich war noch sehr klein“, erklärte er. „Meine richtigen Eltern waren wohl chinesische Kaufleute in Saigon in Vietnam, aber genau weiß ich das nicht. Es gab einen Bürgerkrieg in Vietnam, den die Kommunisten aus dem Norden 1975 gewonnen hatten. Später sind viele Chinesen, die in Vietnam als Händler lebten, aus dem Land geflohen. Es ging nicht anders, weil sie nicht ausreisen durften. Sie haben versucht, über das offene Meer zu entkommen. Die Boote waren überfüllt. Viele wurden von Piraten überfallen, ich nehme an, auch unser Schiff. Meine Eltern sind dabei wahrscheinlich gestorben. Später muss das Schiff Hong Kong erreicht haben, jedenfalls wurde ich in ein Internierungslager in den Territories gebracht. Von dort haben mich meine Eltern adoptiert und nach Hamburg geholt. Und in Hamburg habe ich meine Schwester getroffen, die richtige Tochter meiner Eltern.“

Es fiel ihm nicht leicht, die Geschichte in Kantonesisch zu erzählen, aber sie hatte sehr aufmerksam zugehört.

„Das interessiert mich“, erwiderte sie, „ich möchte gern mehr darüber hören. Aber nicht jetzt.“

Sie sah auf ihre Armbanduhr. Eine Schweizer Uhr. Sie musste teuer gewesen sein.

„Schon nach acht, ich muss los.“ Sie rief ihre Tochter.

Martin erschrak. Auch er hatte Verpflichtungen! Außerdem machte sich Herr Cheng bestimmt große Sorgen um ihn. Hoffentlich hatte er nicht schon Alarm geschlagen.

„Könnte ich kurz telefonieren?“

Sie schüttelte den Kopf. „Habe ich nicht.“

„Du hast kein Telefon?“, fragte er ungläubig.

Sie sah ihn ärgerlich an.

Fünf Minuten später verschloss sie die Stahltür, mit der sie gestern gemeinsam gekämpft hatten. Es regnete leicht. Martin schaute sich um. Der Taifun hatte überall auf dem Gelände seine Spuren hinterlassen, zumeist in Form verschiedener Pflanzenteile und angewehten Mülls. Rund fünfzehn Meter vor ihnen lagen Glassplitter verstreut. Wahrscheinlich hatte der Sturm eine Scheibe eingedrückt. Bei näherem Hinsehen stellte er fest, dass sich das ganze Haus in einem erbärmlichen Zustand befand. An den Wänden blätterte der Putz, mehrere Fenster schienen seit längerem zerstört. Zwischen den Pflastersteinen spross Unkraut.

Das Haus wirkte, als sei es seit Jahren verlassen.

Sie überquerten den Vorhof. Als sie das angelehnte Tor erreicht hatten, hielt Lians Mutter kurz inne und spähte um die Ecke. Auf ihr Zeichen schlüpften sie hindurch und gingen zügig die Auffahrt hinunter. Erst als sie die menschenleere Lugard Road erreicht und die erste Kurve genommen hatten, entspannten sich Mutter und Tochter.

„Wann hat es deine Vorfahren eigentlich nach Vietnam verschlagen?“, fragte sie im Gehen.

„Wieso glaubst du, dass es sie verschlagen hat?“. Er mochte das Wort nicht. Seine Eltern waren mit Sicherheit erfolgreiche, wenn auch zuletzt glücklose Kaufleute in Saigon.

„Sie müssen einen Grund gehabt haben, China zu verlassen“, beharrte sie. „Kein Mensch verlässt freiwillig seine Heimat.“

„Vielleicht haben sie ja gehungert“, warf er ein.

„Was weißt du schon vom Hungern!“

Ihre Stimme klang hell und schneidend. Flecken breiteten sich auf ihren Wangen aus. Er schwieg. Es stimmte, davon wusste er nichts.

„Wer hungert, kommt nicht weit“, sagte sie nach einiger Zeit etwas ruhiger. „Und ganz bestimmt nicht bis nach Saigon!“ Jetzt sah sie ihm fest in die Augen. „Deine Vorfahren haben China ganz bestimmt nicht hungrig verlassen!“

Er presste die Lippen aufeinander. Lian hatte seine Hand gefasst.

Noch eine Kurve, und die Lugard Road öffnete sich auf einen kleinen Platz. Zu ihrer linken befand sich die obere Station der Peak Tram. Rechts schräg gegenüber lag das Peak Café, ein traditionsreiches Restaurant mit großer Terrasse, das aus einer ehemaligen Versorgungs- und Raststätte für Kulis und Pferde hervorgegangen war. Vor ihnen erhob sich die Peak Galleria, ein Einkaufzentrum für Touristen.

Nach dem Taifun hatten sich an diesem Morgen nur wenige Besucher hierher verirrt. Er bemerkte eine durchnässte Gruppe Festlandchinesen, die sich von einer schreienden Reiseleiterin die Sehenswürdigkeiten erläutern ließen.

Sie gingen auf die Eingangstüren der Galleria zu. Davor blieben sie stehen. Dann drehte sie sich zu Martin um.

„So, unsere Reise ist zu Ende. Hier muss ich rein, Geld verdienen.“ Sie lächelte verlegen.

Einige Sekunden standen sie einander entscheidungslos gegenüber. Offenbar hatte sie kein Interesse daran, dass er sie weiter begleitete.

Er ging in die Hocke. Lian tat zwei Schritte vor und ließ sich in seine Arme fallen.

„Jetzt ist es aber gut“, mahnte ihre Mutter.

Er schob das Kind sanft zurück und sah zu ihr hoch.

„Wann sehen wir uns wieder?“

In diesem Moment war er überzeugt, ein kurzes, siegreiches Blitzen in ihren Augen entdeckt zu haben. Er richtete sich wieder auf und streichelte Lian, die sich zwischen sie gestellt hatte.

Sie hob unbestimmt die Schultern.

„Arbeitest du hier jeden Tag?“

Sie nickte.

„Wann hast du denn frei?“

Sie sah ihn an. Er glaubte zu fühlen, dass ihr die Situation unangenehm war.

„Es sind nur zwei Stunden, dann bin ich fertig“, erwiderte sie schließlich.

„Ich werde hier sein, um zehn Uhr“.

Sie schüttelte den Kopf. „Ich möchte, dass du morgen kommst. Heute nicht.“

3

Zwanzig Minuten später stand er vor Cheng Wai-Chi.

„Ich hatte befürchtet, ich sehe auf dem Friedhof wieder“, erklärte der Hausmeister sichtbar erleichtert.

„Alles halb so wild, Herr Cheng, ich bin zurechtgekommen.“

Cheng war mit der Antwort eindeutig nicht zufrieden. Er sah ihn schweigend an und legte den Kopf schief.

„Sind einige meiner Schüler eingetroffen?“

„Was denken Sie, Herr Graumann“, antwortete Cheng. „Es ist Donnerstag und wir hatten Taifun! Ihre Schüler sind sicher seit Dienstag im siebten Himmel, in Hainan oder Taiwan. Vor Montag wird keiner von denen hier erscheinen.“

Dann ging er beleidigt davon.

Martin wechselte sein Sportzeug gegen Straßenkleidung, streifte eine leichte Jacke über und ging zur Haltestelle des Light Bus No 1 an der Peak Road. Der Verkäufer, dem er rund eine Stunde später in einem Laden in Central sein Mobiltelefon vorlegte, entfernte die Karte sowie den Akku, schob ihm beides über den Tresen und warf das Gerät ohne weiteren Kommentar in den Müll. Er besorgte sich ein neues Telefon und einen Regenanzug. Um 12.15 Uhr nahm er die Fähre nach Lamma.

Es war die Mannschaft vom Tag zuvor.

Die Stimmung an Bord hatte sich eindeutig zu seinen Gunsten gewendet. Zwei Matrosen warfen ihm anerkennende Blicke zu. Einer berührte im Vorbeigehen kurz seinen Arm.

Als er den Pier von Yung Shue Wan betrat und sich umsah, konnte er kaum mehr Spuren des vergangenen Tages erkennen. Nur hier und dort waren eingedrückte, mit Pappe und Planen gesicherte Fenster auszumachen.

Schon von weitem erkannte er Miriam, die sich auf der Terrasse vor seinem Haus mit einem Chinesen unterhielt. Es war der Handwerker, er hatte soeben ein neues Fenster eingesetzt.

Als er hinzutrat, begrüßte ihn der Mann auf Englisch. Obwohl er sich äußerlich in nichts von den Einheimischen unterschied, wusste hier anscheinend jeder, dass er in Wirklichkeit kein Chinese war.

Die restlichen Verhandlungen führte der Chinese mit Miriam. Seine Zugehfrau lebte seit drei Jahren auf Lamma und sprach gutes Kantonesisch. Sie war Philippina und gehörte damit zur untersten Gruppe von Dienstleistern in Hong Kong, um deren Sprachkenntnisse wenig Aufhebens gemacht wurde.

Er ging an den beiden vorbei ins Innere des Hauses und sah sich um.

Unter dem ausgetauschten Fenster stand normalerweise sein Schreibtisch. Miriam musste ihn für die Reparatur in die Mitte des Raumes gerückt haben. Ihm brach der Schweiß aus.

Alles, was sich auf dem Schreibtisch befunden hatte, war offensichtlich dahin. Sein Laptop stand wie zum Beweis in einer kleinen Lache auf dem gefliesten Boden. In einem Eimer daneben befanden sich aufgequollene Unterlagen, Stifte, Bruchstücke verschiedener Utensilien, die sonst auf der Tischplatte lagen.