7,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Tinta Libre Ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

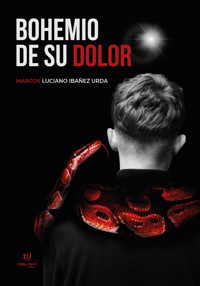

Marcos vive sin alma, pero con una fe inquebrantable. Cada momento vivido lo ha llevado a chocarse con situaciones límites, de esas que hacen doler el pecho. Bohemio de su dolor es una historia de vida que relata la vida desesperanzada del protagonista. ¿Se puede tocar el cielo y el infierno al mismo tiempo? El autor busca mostrar la cruda realidad y los sentimientos por los que cualquier persona podría atravesar.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 207

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Producción editorial: Tinta Libre Ediciones

Córdoba, Argentina

Coordinación editorial: Gastón Barrionuevo

Diseño de tapa: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Diseño de interior: Departamento de Arte Tinta Libre Ediciones.

Ibañez Urda, Marcos Luciano

Bohemio de su dolor / Marcos Luciano Ibañez Urda. - 1a ed. - Córdoba : Tinta Libre, 2023.

164 p. ; 21 x 15 cm.

ISBN 978-987-824-330-6

1. Narrativa Argentina. 2. Novelas. 3. Novelas de la Vida. I. Título.

CDD A863

Prohibida su reproducción, almacenamiento, y distribución por cualquier medio,total o parcial sin el permiso previo y por escrito de los autores y/o editor.

Está también totalmente prohibido su tratamiento informático y distribución por internet o por cualquier otra red.

La recopilación de fotografías y los contenidos son de absoluta responsabilidadde/l los autor/es. La Editorial no se responsabiliza por la información de este libro.

Hecho el depósito que marca la Ley 11.723

Impreso en Argentina - Printed in Argentina

© 2023. Ibañez Urda, Marcos Luciano

© 2023. Tinta Libre Ediciones

He nacido, he llorado, he reído, he sufrido y he vuelto a nacer… La rueda sigue girando. No existe un final.

Bohemio de su dolor

CAPÍTULO 1

Yo

Media tarde. La lluvia agresiva golpeaba el techo de chapa del automóvil y lo hacía temblar. Oscar conducía con precaución, se lo veía nervioso al abrir un nuevo camino. Nora, su pareja y acompañante, contaba con nueve meses de embarazo y soportaba los dolores de las contracciones como una leona.

Oscar dobló suavemente hacia la derecha e ingresó en una gran institución. Un cartel, en la entrada, titulaba el lugar con el siguiente nombre: Hospital Militar. A las doce con veinticinco minutos, un niño nació; la tormenta había adornado el destino de aquel niño como un presagio, como la misma metáfora de su vida: un futuro cargado de caos.

Ese inocente bebé era yo, y nací en un nosocomio ajeno (literalmente, ya que mi madre contaba con la obra social de su expareja). Mi nombre es Marcos, hoy en día tengo treinta y dos años y voy a contarles la historia de mi vida.

Mis padres, en distintos momentos, me comentaron que, durante mis primeros años, viví de manera precaria. Mi papá, Oscar, se dedicaba a reparar electrodomésticos como heladeras, lavarropas y ventiladores, entre otras cosas. Mi madre, Nora, se ocupaba de los deberes de la casa. La cuna en la que yo dormía había sido construida por mi padre con unos hierros que había reciclado, precisamente, de una obra en construcción. Siempre se ríen cuando relatan la repetitiva anécdota de que yo me enganchaba las piernas entre los hierros, lloraba mucho cada vez que me pasaba.

Cuando tenía cuatro años nació mi hermana Romina, quien a los pocos meses de vida tuvo que ser operada del esófago. Los médicos la abrieron desde el pecho hasta el ombligo; gracias a Dios, salió todo bien. Mi mamá en algunas ocasiones mencionó que, cuando Romina nació, yo la celaba, aunque creo que al verla en esa situación y pensar que la podía perder, empecé a sentir amor por ella.

A mis cinco años comencé el jardín de infantes. Nunca olvidaré el primer día, lloré por horas. ¿Por qué? Porque era la primera vez que mis padres me dejaban “solo” en algún lugar. Tampoco olvidaré el último día: al terminar el año, todos los compañeritos me alentaron para darle un beso a una chica, mi novia; se llamaba Romina, al igual que mi hermana. Recuerdo que estábamos los dos sentados sobre un pasamanos; la miré a los ojos y le di unas hojitas que había cortado para representar unas flores. Ella sonrió, mientras los demás niños nos cantaban desde abajo “son novios, son novios”. Sentí ya, a esa edad, una mezcla de sentimientos, adrenalina y emoción. Allí, en ese momento, fue mi primer beso; después de ese día no la volví a ver.

Los años pasaron y ese prematuro deseo de sentir amor por una chica aumentó, aunque las posibilidades fueron diferentes. Las chicas que realmente me gustaban no querían ser mis novias ya que yo no era su tipo, me solían decir “podemos ser amigos”; mi corazón poco a poco se lastimaba.

A mis dieciséis años quiso el destino que sintiera la primera puñalada en el pecho. Estaba conociendo a una chica del colegio secundario llamada Lucía; era bajita, rubia y un poquito robusta. Una tarde, con mis amigos Franco y Darío nos colocamos bajo la ventana de su aula; Lucía se asomó con sus amigas y me arrojó una cartita donde me decía que era lindo, mientras que otra chica le arrojaba otra carta a Darío. De repente vino una chica que estaba a un costado, mirándonos, junto con otra más y me dijo que su amiga Nadia gustaba de mí. «¡El diablo metió la cola!», pensé. La miré y la verdad fue que, para mi gusto, ella era más bella que Lucía. Entré en una encrucijada y en cuestión de segundos le pedí que llamara a su amiga. Fue, le dijo lo que yo le había pedido y Nadia vino hacia mí; la llevé a la cancha de básquet que se encontraba a unos metros, en la parte de atrás del colegio.

A ese sector iba la mayoría de las parejitas a besarse, ya que los preceptores y los directivos no andaban por la zona. Estaba con Nadia en el lugar, miré hacia ambos lados para comprobar que nadie viniera y la besé. Yo no sabía besar, y ella tampoco; por lo tanto, solo apoye mis labios sobre los suyos por unos cuantos segundos. En un momento abrí los ojos, vi su cara y no me gustó; aun así, nos pusimos de novios.

Lucía se enteró de lo sucedido y no me habló más. Le rompí el corazón, porque realmente yo le gustaba. Con Nadia duramos un mes de novios; después de ese beso no hubo otro pues yo, más allá de todo, era muy tímido y vergonzoso. La cuestión es que al mes Nadia me dijo: “¡Tenemos que hablar!”. Empecé a sentir miedo. Me dijo que había vuelto con su exnovio, que no podíamos seguir más. Le dije “bueno”, casi llorando, di media vuelta y me fui.

Recuerdo a mis amigos preguntándome qué había pasado. Les dije que ya no éramos novios y no salieron más palabras de mi boca para no romper en llanto (lo llevaba en la garganta, a punto de salir). Me había roto el corazón, y era la primera vez que sentía ese tipo de dolor. Estuve varios días así, triste; no podía hablar del tema con nadie, solo aguantar. Supongo que me había ganado el karma por haber lastimado a Lucía. No había llegado a enamorarme, pero ese sentimiento de ser cambiado por otra persona o que te dejen duele.

Pasaron dos años y me gradué del colegio secundario, sin grandes acontecimientos. En vez de seguir estudiando en la universidad, decidí buscar mi primer trabajo. Una tarde entré en un lavadero de autos y hablé con el dueño del lugar, le pedí trabajo y le confesé que no tenía experiencia, pero concluí con una frase que todo superior quiere escuchar: “aprendo rápido”. Me contestó que justo estaba necesitando un chico y que, al día siguiente, podría empezar unos días de prueba. Me iba a pagar un peso por auto que lavara; no era mucho, pero necesitaba empezar a trabajar.

En mi primer trabajo conocí lo que era sentir hambre, sed, frío y calores que te quemaban la piel. Aguanté unos meses y hablé con Marcelo, el dueño. Le pedí, por favor, si me podía pagar un poco más. Me dijo que no podía, porque no le alcanzaba. Yo ganaba un peso mientras que el lavado simple se cobraba a treinta —incluía lavado por fuera y aspirado por dentro— y el lavado completo a cincuenta —incluía motor y chasis—. También conocí lo que se sentía ser explotado por un empleador.

Estuve un año completo buscando trabajo. Para poder solventar mis gastos y no tener que pedirles a mis padres dinero —sentía que ya habían hecho demasiado por mí—, desarmaba motores quemados que me daba mi papá para poder sacarles el alambre de cobre y venderlo. Un día, uno de los amigos de mi padre me consiguió un buen trabajo en el centro de la ciudad. Aclaro: yo vivía en un barrio llamado Argüello, que queda a unos cuarenta y cinco minutos de distancia en colectivo.

Mi vida con ese trabajo dio un giro de ciento ochenta grados. Los compañeros que tenían años de antigüedad me explotaban, me daban la orden de lavar y limpiar todo y ni hablar de la cantidad de papas que me hacían pelar por día. Una mañana me enojé y hablé con el dueño. Le pedí por favor que me cambiara al turno de la tarde y le dije que me comprometía a aprender a hacer sándwiches, tortillas de papa y panqueques; así podría quedarme como encargado de la cocina, porque no había nadie en el turno de la tarde. Se quedó conforme con mi compromiso y aceptó el trato, me dio una semana para aprender. A los cinco días ya sabía hacer todo lo que me había propuesto, y al sexto día mi jefe me pidió que a partir del día siguiente ingresara a las tres.

Estaba orgulloso de mí mismo, había logrado mi objetivo; los compañeros de la mañana me miraban enojados y yo sonreía. En ese turno conocí a mis nuevos compañeros, que no se parecían en nada a los de la mañana: eran más alegres y amigables. Renato se volvió un buen amigo para mí, hablábamos de todo. Con él aprendí muchas cosas, también. Renato tenía unos cuarenta años, era morocho y petiso, con apariencia juvenil; como travesura comíamos las comidas del negocio a escondidas, y ni hablar de la cantidad de botellas de vino que nos tomamos.

Renato me enseñó a abrir las botellas de vino que traían corcho con un afilador de cuchillos. Era muy simple: con una mano apoyabas el afilador de cuchillos sobre el corcho y con la otra le dabas un golpe en seco sobre el mango, con la palma; así, hundías el corcho hacia adentro. Después yo pasaba el vino a un jarro de metal y a la botella la escondía bajo la bolsa de residuos, dentro de un gran tacho. A la noche teníamos que llevar la basura a los contenedores que quedaban en la esquina de la cuadra; entonces, antes de atar la bolsa, sacaba la botella y la metía rápido, sin que se dieran cuenta los dueños. Se nos había hecho una costumbre y un mal hábito, porque lo hacíamos casi todos los días. Una vez nos tomamos tres botellas de vino en menos de dos horas: desde mi puesto de trabajo lo veía a Renato adelante, atendiendo a los clientes a distancia para que no le sintieran el aliento a vino que traía; ni hablar de cómo se esforzaba para mantener el equilibrio. Son anécdotas que jamás voy a olvidar.

Al cabo de un mes la góndola de vinos estuvo vacía y los dueños empezaron a sospechar, por lo que pusieron solamente cuatro vinos como señuelo y se quedaron pendientes. Desde la cocina veía cómo nos seguían con la mirada, como cazadores que esperaban que cayera su presa. Con Renato pensamos y decidimos sacar los vinos directamente de la heladera. Jamás nos agarraron con las manos en la masa.

Un día, otro compañero llamado Sebastián me comentó que sabía ir a los prostíbulos, casas y departamentos que pasaban desapercibidos en todo el centro de Córdoba. Esa misma tarde le pregunté si me podía acompañar, para conocer. Nunca había ido a un lugar así ni tampoco había intimado jamás con una mujer, tenía diecinueve años y era virgen. Mis amigos también lo eran; supongo que según el entorno en el cual te encontrás te vas formando.

Salimos del trabajo y yo lo seguí; mientras caminábamos, me contaba cómo era el sistema del lugar. Te hacían pasar a una habitación en la cual había un espejo grande en la pared, una cama de hierro con resortes, un colchón chato, unas toallas y una luz roja. Una vez dentro, te hacían esperar y de a una entraban las chicas, con poca ropa, para presentarse con su nombre de fantasía y coquetear. Luego de que pasaran todas, entraba la encargada de cobrar y te preguntaba con cuál chica te quedabas.

Llegamos al lugar, había una puerta vieja y una escalera angosta que te dirigía hacia otra puerta. Sebastián tocó el timbre y nos atendió dulcemente una de las chicas que trabajaba allí, solo traía puesta su ropa interior. Cuando estuve en la habitación y ya se habían presentado todas las chicas —eran nueve—, me quedé pensando en cómo se llamaban; gracias a mis nervios ya lo había olvidado, así que cuando entró la encargada le describí: “Es una rubia alta, de unos treinta y cinco años, de ojos verdes”. Me dijo: “Jennifer”, y la fue a llamar.

Esta chica fue amable conmigo, se dio cuenta de que era mi primera vez así que puso toda su voluntad para que yo pasara un momento agradable. Les cuento que no pude consumar el acto por mis nervios y por el preservativo, que no me dejaba sentir el roce. Porque ella así lo quiso, y yo no me iba a negar, estuvimos más tiempo del establecido. A pesar de no haber podido cumplir mi objetivo igual me fui feliz, por la buena onda de Jennifer y por haberme animado a experimentar esa aventura.

Así como el vino se me había hecho un hábito, también lo fue ir a ese lugar, aunque ya después de esa primera vez iba solo. Con las primeras tres chicas me pasó lo mismo, lo de no sentir el roce, pero ya con la cuarta fue distinto: por más que yo no le tenía fe porque se la veía muy seria, se puso en una posición muy excitante que me hizo ver las estrellas. Fue mi primera eyaculación: sentí que se me iba parte del alma, fue hermoso. Le agradecí por el momento, le di un besito y me fui.

En el lapso de un año y medio estuve con más de cien chicas diferentes. Cada una tenía lo suyo: había algunas con muy buena voluntad y otras que no, que encima se enojaban o te miraban con mala cara; pero la mayoría eran buenas mujeres que trabajaban en la prostitución para poder mantenerse. Otras tenían hijos, otras me contaban por lo que tenían que pasar con sujetos desagradables o con mala higiene. Repetí momentos íntimos con algunas chicas y llegué al punto de que confiaran en mí, tanto como para hablarme de temas personales. Muchas personas las juzgan, lo he escuchado personalmente, pero no saben que muchas de ellas hacen lo que hacen por necesidad, para mantener a sus familias; otras se prostituyen porque no consiguen otro empleo y, bueno, hay algunas a las que simplemente les gusta el sexo.

Un día, en plena siesta, con el sol castigando las calles de la ciudad de Córdoba fui a otro de esos prostíbulos. Este era un lugar más antiguo, con paredes viejas y sin pintar; había una puerta grande de madera y un picaporte redondo de bronce. Las chicas de allí eran de un nivel inferior, ya fuese por las edades o por su vestimenta; casi que me fui del lugar hasta que vi que entraba una chica morena, de cabello corto y delgada, con unos hermosos ojos color miel y una lencería de color rojo. La elegí sin dudarlo y en esa cama de madera hicimos de todo, sobre todo besarnos, cosa que no cualquier chica hacía porque algunas tenían sus reglas: no besos, no sexo anal, entre otras cosas. No sentí asco al besarla, ella me encantaba.

Después del acto nos miramos y ella me pidió que anotara su número telefónico para poder comunicarnos fuera de allí. Se había sentido diferente al estar conmigo, y yo también. Habíamos sentido un tipo de conexión especial. Con el paso de los días nos mandamos mensajes de texto y yo le propuse vernos fuera de allí para ir a tomar un helado o cenar, pero por una cosa u otra, ella nunca podía. Así que no tenía otra opción que seguir pagando para poder verla. Fui varias veces, y me enamoré. Pero una voz en mi cabeza me decía “te estás equivocando”.

Llegué al punto ciego de enamorarme y escribirle poesías, pero cada vez que la veía notaba más su desinterés por mí. Ya al último no me contestaba los mensajes. Una noche a altas horas de la madrugada la fui a ver, pero esta vez en otro lugar; la habían llevado a trabajar allí. Al ser tan bonita, ahora pertenecía a un espacio acorde con su altura. Este lugar era más elegante, con aire acondicionado, calefacción, alfombras rojas, cortinas, espejos en paredes y techo, luces y una cama de lo mejor. El costo del turno era más elevado, pero no me importaba, solo quería verla y mostrarle las poesías que había escrito inspirado en ella. Con un mínimo de ilusión, de que me dijese que sentía algo por mí.

Me hizo recostar sobre la cama y empezó a besarme como lo solía hacer normalmente, por todo el cuerpo, de forma sensual y tranquila. De repente se subió sobre mí y se acomodó para poder montarme de frente, con sus gemidos al techo; luego yo la tumbé, la puse boca abajo y la hice suspirar con besos sobre su excitante espalda. La cosa siguió, pero prefiero no dar más detalles.

Al terminar, nos sentamos en la orilla de la cama y le enseñé las poesías que había escrito para ella. Las leyó y unas lágrimas cayeron de sus ojos y se deslizaron por sus mejillas hasta caer sobre esa alfombra de color rojo sangre, pasión. Me miró a los ojos con los suyos empañados y nada pudo decir. Su silencio se hizo entender. Le hice la promesa de que me volvería un escritor y contaría parte de esta historia; tal vez así, algún día, ella sabría que lo que alguna vez sentí fue real. La despedí, salí del lugar y jamás la volví a ver.

Pensamiento N.º 1

En mis primeros años de vida, quiso el destino que a cada enseñanza la recibiera con un golpe de anticipación, para que no olvidara lo que pasaría si volvía a equivocarme. Como la vez en que mi padre me dijo, una tarde calurosa, “no vuelvas por tal lado en la bicicleta”. Al volver con un amiguito con el que jugaba diariamente, decidimos ir por donde ya me había advertido mi padre que no fuera; queríamos hacer las cosas de forma fácil, ese era el camino más corto y realmente volvíamos muy cansados y sedientos. Como si fuera poco, nos bajamos de las bicicletas y caminamos al lado de ellas; cuando miramos hacia atrás, dos tipos venían corriendo y nos robaron nuestras preciadas bicicletas. Después de comentarle la desgracia que había sufrido a mi padre, nunca más me volvió a comprar una bicicleta. Fue un golpe bien dado.

No he nacido en cuna de oro y estoy agradecido por eso, ya que, de haber sido de otra forma, no hubiera aprendido a cuidar cada juguete, cada persona, cada momento que fui guardando como un tesoro preciado hasta el día de hoy. Fui criado por unos padres humildes en un hogar humilde, en el tiempo en que uno vivía rodeado de amigos con los que juagaba a la pelota, a las bolitas, a las escondidas, a la etiqueta, a las atrapaditas, con piedras, con tierra, con agua. Las noches de verano jugábamos hasta tarde, nuestras madres nos llamaban reiteradas veces para entrar a cenar.

¿Cómo no ser agradecido a pesar de las carencias?

Aunque fui un niño feliz, al crecer comencé a sentir curiosidad por lo prohibido y, aunque me cueste arrepentirme, no puedo evadir los grandes momentos de placer, lujuria y pecados.

CAPÍTULO 2

Caminando sobre arenas movedizas

Supongo que por esa mujer que conocí en el prostíbulo hoy en día estoy contándoles mi historia. Pero eso no fue lo más importante…

Una tarde, mientras estábamos sentados en el comedor tomando unos mates, mi madre me comentó preocupada que uno de mis tíos había abusado de mis primos, que no eran hijos de sangre de él. A mí me ataco la siguiente duda: ¿también lo habría hecho con mi prima Bruna? Con ella sabíamos jugar de niños junto con mi hermana. Recuerdo que, siendo ella cuatro años menor que yo, me buscaba para pelearme, salir corriendo y reírse; era un juego de niños sano, sin ninguna mala intención.

Al enterarme de esa noticia, sentí algo molesto en el pecho. Agarré mi teléfono, busqué su número y le mandé un mensaje de texto.

[Marcos] Hola, Bruna, soy Marcos, tu primo. ¿Estás bien?

[Bruna] Hola, primo, estoy bien. ¿Por?

[Marcos] Me enteré algo sobre tu papá, y quería saber si a vos también te había hecho algo.

Mi comentario la perturbó y se sintió incómoda, porque aparentemente era un secreto de su familia; de hecho, su mamá no había actuado al respecto.

[Bruna] No me hizo nada, por favor, no se lo cuentes a nadie.

Aclaro que hacía años que no veía a Bruna y mucho menos me comunicaba con ella, pero esa tarde una fuerza en mi interior hizo que necesitara verificar que estuviese bien; con su confesión, me quedé más tranquilo. Después de ese día nos mandamos mensajes más seguido.

Una tarde, mientras viajaba en colectivo, se me ocurrió una pícara idea. El domingo siguiente se enfrentarían River Plate e Instituto, dos equipos de fútbol de Argentina. Le mandé un mensaje a mi prima:

[Marcos] ¿Querés apostar algo por el partido?

Ella era de Instituto y yo, de River.

[Bruna] Sí, ¿por qué no? Pero ¿qué querés apostar?

Y yo con picardía le dije:

[Marcos] Te apuesto un beso a que River gana.

Ella contestó:

[Marcos] ¡Je, je, je! Bueno, pero si yo gano quiero un helado. Je, je, je.

Volvía a sentir mariposas en el estómago. Aunque sabía que lo que planeaba estaba prohibido por el simple hecho de que Bruna y yo éramos primos, me animaba a más y me gustaba la adrenalina del momento. Por un instante me sentí vivo.

Hablando de adrenalina, no les conté. A mis veintidós años me ilusioné con una chica llamada Lara, nos conocíamos desde hacía varios años ya que habíamos ido juntos al colegio secundario. Solo éramos amigos; le decían la muda, nunca entendí por qué, ella hablaba hasta por los codos. Una noche la invité a salir, a tomar unos tragos y después a bailar a un boliche, y ella aceptó.

Acordamos juntarnos cerca de su casa. Esa noche me puse mi mejor camisa, color blanco, un jean celeste y unos mocasines blancos. Al dirigirme al lugar de encuentro, mientras caminaba por la vereda me llevé puesta una rama que colgaba de un árbol y me raspó la cara. Llegué y allí estaba ella, esperándome. Me miró la cara, no dijo nada y se rio.

Caminamos un poco, charlando, y justo vi que venía un taxi; sin dudarlo le hice señas para que parara. La hice subir primero y le di la dirección al chofer. Llegamos al lugar y nos sentamos en la barra, pedí dos cervezas y las bebimos mientras hablábamos de cómo nos había ido en la vida durante todo ese tiempo en que no nos habíamos visto.

Al terminar de beber nuestras cervezas, nos fuimos hacia el boliche. Pagué las dos entradas e ingresamos. Pedí dos tragos más y nos pusimos a bailar. Todo iba muy bien, hasta que llegó un conocido mío de la escuela con el cual había tenido unos problemas en el pasado; la cosa no pasó a mayores, pero sí hubo una fuerte discusión. La cuestión fue que Lara se quedó bailando con él y yo, como un tarado, a un costado, mirando; enojado y sin hacer nada, la dejé ir.

Esa situación y las demás desilusiones que sufrí me hicieron enojar de tal forma con las mujeres que cometí un error que marcaría mi vida para siempre. Fui hacia la casa de Darío, mi mejor amigo, y le pedí que me acompañara a una villa que quedaba cerca de allí para comprar cocaína. Él sin dudarlo me acompañó, no me quería dejar solo porque era peligroso, me podían robar o matar por el simple hecho de negarme a ser robado.

Caminamos de madrugada por los pasajes de la villa y vimos de todo: casas de chapa, decenas de cables que cruzaban de vereda a vereda, calles de tierra, sectores con cúmulos de basura… Hasta que llegamos a la casa del vendedor. Golpeamos las manos y nos atendió un chico joven, se lo veía perseguido y asustado. Me dio una bolsita y, apenas estiró la mano para hacer el pasaje entre la bolsa y el dinero, el flash de una cámara de fotos salió de la casa que se encontraba detrás de nosotros. El chico nos preguntó de dónde había salido la luz y le señalamos la casa. Se quedó mirando mientras nosotros nos íbamos.

Para bloquear mi enojo por las decepciones que venía cargando en mi corta vida, elegí el camino de las drogas. Las consumía en pocas cantidades, y lo hacía solo. Mi familia no lo notaba. Mis amigos lo sabían, pero solo por el hecho de que, por ahí, consumía frente a ellos. Yo no los incitaba y ellos no tenían ni una mínima intención de hacerlo.

Vuelvo al tema de mi prima. Ese domingo se jugó el partido y los equipos salieron empatados 0 a 0; ninguno de los dos había ganado la apuesta, pero como no me quería perder la oportunidad de obtener ese beso de la bella Bruna, le dije que los dos habíamos perdido: por lo tanto, los dos teníamos que pagar la apuesta. Ella, sin dudarlo un instante, aceptó el trato; aparentemente, también quería ese beso.

Habíamos pasado años sin vernos, solo nos comunicábamos por mensajes de texto hasta que un lunes me invitó para que fuese a su fiesta de cumpleaños; irían amigos y amigas de ella, la familia y los vecinos. Le pregunté si podía llevar a dos amigos y me dijo que sí. Hablé con Darío y con Franco, aceptaron.