15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Hirnkost

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Mit dieser Band hast du nicht viele Freunde texteten die Böhsen Onkelz einmal. Heute – drei Jahrzehnte später – sind sie die erfolgreichste deutsche Rockband. Gehasst, geliebt, vergöttert. Wie haben sich die Band und auch ihre Fans in der Zeit verändert? Wofür stehen die Böhsen Onkelz heute, die schon mehrfach von Kritikern aufgefordert wurden, ihren Namen aufgrund ihrer Vergangenheit zu ändern? Wer sind diese Fans? Haben sie die Wandlungen der Böhsen Onkelz mitgemacht? Welche Bedeutung hat die Band in ihrem Leben?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 269

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Inhaltsverzeichnis

Originalausgabe

© 2017 Hirnkost KG, vormals Archiv der Jugendkulturen Verlag

Lahnstraße 25

12055 Berlin

www.jugendkulturen-verlag.de

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage Juni 2017

Vertrieb für den Buchhandel: Bugrim (www.bugrim.de)

Auslieferung Schweiz: Kaktus (www.kaktus.net)

E-Books, Privatkunden und Mailorder:shop.jugendkulturen.de

Layout: Linda Kutzki

ISBN:

978-3-945398-36-4 (print)

978-3-945398-72-2 (epub)

Unsere Bücher kann man auch abonnieren:shop.jugendkulturen.de

Lasst uns darüber freuen, dass unsere Scheiße auf den Boden fällt und ihn düngt.

Peter Schorowsky, 2004

Der Autor:

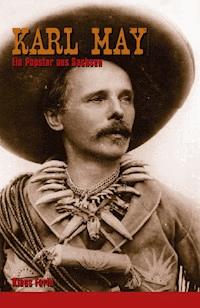

Klaus Farin, geboren 1958 in Gelsenkirchen, lebt seit 1980 – Punk sei Dank – in Berlin. Nach Tätigkeiten als Schülerzeitungsredakteur und Fanzine-Macher, Konzertveranstalter und -Security, Buchhändler und Journalist ist er heute freier Autor und Vortragsreisender in Schulen und Hochschulen, Jugendklubs und Justizvollzugsanstalten, Akademien und Unternehmen. Diverse Veröffentlichungen über Skinheads, Fußballfans, Gothics, Karl May und andere (zuletzt: Frei.Wild. Hirnkost 2016).

Von 1998 bis 2011 war Klaus Farin Leiter des auch von ihm gegründeten Archiv der Jugendkulturen. Heute ist er Vorsitzender der Stiftung Respekt – Die Stiftung zur Förderung von jugendkultureller Vielfalt und Toleranz, Forschung und Bildung (www.respekt-stiftung.de) und im Vorstand von Aktion Courage e. V., dem Träger des Projektes „Schule ohne Rassismus“ (www.schule-ohne-rassismus.org).

Das Motto seiner Arbeit: „Wer sich auf die Realität einlässt, muss die beruhigende Eindeutigkeit aufgeben.“

Bei Interesse an einer Veranstaltung mit Klaus Farin senden Sie bitte eine

E-Mail an: [email protected]

Weitere Infos:www.klaus-farin.de

Vorwort: „Nichts ist für die Ewigkeit.“

Die Böhsen Onkelz sind zurück. Obwohl sie sich selbst schon mit Songs und in diversen Interviews von ihren Fans verabschiedet hatten, die Auflösung der Band 2005 konfliktträchtig und nicht einvernehmlich stattfand, alle vier längst mehr oder weniger erfolgreiche Solo-Projekte am Start hatten, verkündeten sie im Januar 2014 zunächst mysteriös auf ihrer Homepage und via YouTube „Nichts ist für die Ewigkeit“ und, als die Gerüchte hoch genug gekocht waren: „Wir gehen zurück auf Los! Abschied wird Aufbruch! Wir hauchen den Onkelz 2014 wieder Leben ein!“ Innerhalb einer Woche registrieren sich 400.000 Fans auf der neuerweckten Homepage. In einer strategisch perfekten Kampagne wird zunächst ein einziges Comeback-Konzert für den 20. Juni angekündigt, als das innerhalb von 45 Minuten ausverkauft ist, ein zweites für den Tag darauf, als auch das ebenso sofort ausverkauft ist und die Tickets bereits (illegal) für bis zu 1.000 Euro gehandelt werden, weitere Auftritte in naher Zukunft. Heute, im April 2017, haben rund eine halbe Million Menschen die neuen Onkelz live erlebt und ihr aktuelles Album Memento, das erste seit zwölf Jahren, katapultierte sie innerhalb von 48 Stunden an die Spitze der Verkaufscharts in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Zeiten, in denen man als Onkelz-Fan nur wenige Freunde hatte und die Band sich nichts sehnlicher wünschte, als wenigstens in ihrem Heimatsender HR3 gespielt zu werden, sind definitiv vorbei.

Zum ersten Mal bewusst wahrgenommen habe ich die BöhsenOnkelz Ende der 1980er Jahre. Ich recherchierte gerade gemeinsam mit Eberhard Seidel für ein Buch über Skinheads. Dabei fiel immer wieder ihr Name: Die Böhsen Onkelz schienen eine sehr wichtige Rolle für die Skins jener Jahre zu spielen, nicht nur für die der rechten Fraktion, sondern auch für explizit antifaschistisch eingestellte Kurzhaarige. Bis dahin wusste ich zugegebenermaßen nicht viel über die Onkelz; sie hatten einen üblen Ruf als Schläger- und Nazi-Band. Man hörte sie einfach nicht – zumindest nicht als subkultureller Linker, wenn man wie ich mit der Antifa- und Anti-AKW-Bewegung sozialisiert worden war und unter anderem wegen der lebendigen Punk- und Hausbesetzer-Szene 1980 aus dem Ruhrgebiet nach Berlin „ausgewandert“ war.

Im Ruhrgebiet hatte ich einen Großteil meiner Freizeit in einem Jugendzentrum mit sehr multikultureller Kundschaft verbracht: Neben den Kids türkischer, jugoslawischer, italienischer und anderer Eltern trafen sich dort Punks und Jazzer, Schülerzeitungsredaktionen und Tanzgruppen; der Flying Wheels MC hatte dort ebenso seinen Raum wie die Jusos. Bei Punk-Konzerten tauchten auch immer wieder vereinzelt Skinheads auf, ein paar „Rechte“ darunter, aber meist eher schon berufstätige junge Männer, die harte Jungs sein wollten, durchweg Fußballfans waren, dem Alkohol und einer kleinen Prügelei nicht abgeneigt schienen, aber mit den Gleichaltrigen aus Migrationsfamilien keine Probleme hatten, zumindest nicht mehr als mit allen anderen auch. Zumal ihre eigenen Namen oft darauf hindeuteten, dass sie selbst oder zumindest ihre Eltern auch nicht unbedingt in Deutschland geboren wurden.

Erst in Berlin traf man häufiger auf Skinheads. Im Herbst 1980 hatte mir ein Thekennachbar in einer Kreuzberger Kneipe seine Wohnung zur Nachmiete angeboten. Die Miete sollte 127 DM kosten – also knapp 70 Euro. Ich sagte sofort zu, ohne mir die Wohnung auch nur anzusehen, und zog so in den nächsten Wochen von Gelsenkirchen-Buer nach Berlin-Neukölln.

Ich lebte davon, dass ich regelmäßig für verschiedene Zeitschriften, Zeitungen und Radiosender Kulturbeiträge verfasste; nebenbei jobbte ich einige Zeit als Security bei Konzerten. Meine freie Zeit verbrachte ich ebenfalls auf Konzerten und in entsprechenden Klubs. Da mich aufgrund meiner beiden Jobs – als Journalist und Security – die meisten Veranstalter und Türsteher kannten, kam ich fast überall kostenfrei rein. Ich muss in dieser Zeit Hunderte von Punkbands live gesehen haben, aber auch fast alle Rockgrößen und viele andere Bands, auch wenn ich mich heute nur noch an vielleicht zehn Prozent davon erinnere. Die 1980er Jahre waren in vieler Hinsicht exzessiv, und ich kam selten vor fünf oder sechs Uhr morgens nach Hause. Ich bemühte mich meist, gerade noch im Dunkeln einzutreffen, da ich schlecht einschlief, wenn mir dabei in meinem Hochbett in der Neuköllner Lahnstraße die Sonne ins Gesicht schien.

Dann fiel die Berliner Mauer – und alles wurde anders. Plötzlich sah man an jeder Ecke „Skinheads“ und „Hooligans“ – made in DDR. Der Dicke versprach den gelernten DDR-„Mitbürgern“ ein Paradies auf Erden, wenn sie nur bereit wären, heim ins Reich zu kommen. Doch statt blühender Landschaften kamen zunächst Massenarbeitslosigkeit, Chaos, Korruption und aus der Alt-BRD mit „Buschzulage“ weggelobte Wessis, die nun im Osten den Chef markieren durften. Man hat Euch wieder mal belogen / Doch was könnt Ihr schon verlangen / Es waren Worte der Freiheit / Auf den Zungen von Schlangen. Die Rebellion der ostdeutschen Mehrheit richtete sich nun allerdings nicht mehr gegen die (neuen) Mächtigen, die sie sich schließlich selbst herbeigesehnt und -gewählt hatten, sondern gegen noch Schwächere. Ihr sagt, es geht Euch schlecht / Und die andren sind dran schuld. (Böhse Onkelz: „Worte der Freiheit“, 1993) Hoyerswerda, Rostock-Lichtenhagen, Eberswalde und viele andere Orte wurden zum weltweiten Symbol des hässlichen Deutschen, des Ausbruchs des gewalttätigen (ost)deutschen Spießertums gegen alles, was ihm „fremd“ war: Linke, Alternative, vor allem „Ausländer“. Ganz vorne an der rassistischen Front, als Einheizer und Richtungsweiser für die diffuse Wut, marschierten die etablierte Politik und die großen Medien fleißig mit: „Scheinasylanten“, „Asylantenflut“, „Ausländerkriminalität“ … Doch als die ersten Familienhäuser entflammten, Kinder verbrannten, Tote internationale Proteste hervorriefen, da wollte es niemand gewesen sein. Sündenböcke mussten her. Nicht Familienväter, Lehrer, Polizisten hatten plötzlich die Pogrome beklatscht, begangen, ignoriert, nicht Innenminister und Chefredakteure die Opfergruppen dem Mob als Zielscheiben offeriert, sondern „die Skinheads“ waren es. Ohne Skinheads gebe es keinen Rassismus und keine Gewalt in Deutschland, verkündeten christ- und sozialdemokratische Politiker plötzlich in gutem Einvernehmen, die noch wenige Wochen und Monate zuvor von „Ausländerschwemmen“ und „an den Kragen packen und weg damit …“ schwadroniert hatten. Und wer heizte „die Skinheads“ dermaßen auf? Richtig: nicht etwa die tagtäglichen Schlag-Zeilen der auflagenstärksten Medien und (un)verantwortlichen Politiker, sondern „der Rechtsrock“. Und da vor allem eine einzige Band (die einzige, die man zu der Zeit wohl kannte): Böhse Onkelz. Zehn Jahre nach ihrer Gründung landete die bis dahin allenfalls unter ein paar zehntausend Punks, Skinheads, Hooligans und Hardrockern bekannte Band plötzlich in der Mitte der Gesellschaft. Denn die brauchte dringend jemanden, auf den sie ihren Teil der Verantwortung an den Missständen abschieben konnte. Da kamen jugendliche Subkulturen und Bands gerade recht. Die können sich in der Regel sowieso nicht wehren.

Es ärgert mich wahnsinnig, wenn nicht nur BILD-Zeitungsleser_innen und andere Volltrottel auf diese primitiven Strategien hereinfallen und Sündenböcke für ihr eigenes Unvermögen oder die Fehler der Mehrheitsgesellschaft suchen, sondern auch ansonsten kritische, gebildete, linksorientierte Menschen erst reden, dann denken (oder auch nicht). Und wenn mein Ärger größer wird und lange anhält, schlage ich bisweilen mit meinen bescheidenen journalistischen Mitteln zurück und schreibe ein Buch. Das hilft nicht nur mir, meinen Ärger gewaltfrei abzubauen, sondern vielleicht erreicht es ja sogar einige dieser Menschen, die noch guten Willens sind, selbst zu denken und Haltungen in Frage zu stellen, wenn sie einen kleinen Anschub dazu bekommen. Denn letztlich bin ich ein sehr optimistischer Mensch und glaube an die positive Kraft von Bildung und dass Medien Menschen auch positiv verändern können. Das gilt neben der Musik vor allem für Bücher, dieses intimste, nachhaltigste Medium. Leidenschaftliche Leser_innen erinnern sich mit Sicherheit an Bücher, die sie tief beeindruckt und geprägt haben. Jedenfalls erschien so 1993 nach etwa zweijähriger Recherche das Buch Die Skinheads (C. H. Beck) und drei Jahre später der Band Skinhead – a way of life, in dem ich hauptsächlich Skinheads aller Fraktionen selbst zu Wort kommen ließ. Gar nicht in erster Linie, um die Subkultur der Skinheads zu rehabilitieren (obwohl es unter diesen, wie ich aus meinem eigenen Bekanntenkreis und als regelmäßiger Punk- und Ska-Konzertgänger wusste, viele gab, die alles andere als rechts und rassistisch waren), sondern weil ich finde, man darf es einer Gesellschaft, die den Titel „Demokratie“ für sich in Anspruch nimmt, nicht durchgehen lassen, ihr rassistisches, Gewalt verherrlichendes und autoritäres Potential zu ignorieren, einfach auf Minderheiten abzuschieben – weil es sonst bald keine Gesellschaft mehr gibt, die diesen Titel verdient.

1993 erlebte ich auch die Böhsen Onkelz zum ersten Mal live. Gemeinsam mit den Dimple Minds und mehreren anderen Bands in der Bremer Stadthalle beim Festival „Mensch?! Rock gegen Rechts“. Von da aus ging es gleich weiter: nach Österreich. Der bekannte linke österreichische Autor, Musiker und Songpoet Ostbahn-Kurti hatte die Onkelz eingeladen, als Headliner bei einer Tour unter dem Motto „Rock gegen Gewalt“ aufzutreten. Und ich sollte bei den geplanten Festivals als deutscher Autor und „Experte“ gleich etwas zur aktuellen Situation im Land der Piefkes erzählen … Eine interessante Erfahrung. Ich konnte so nicht nur die Onkelzein wenig „hinter den Kulissen“erleben (zu einer Zeit, in der sie – höflich formuliert – nicht gut drauf waren), sondern auch Bombendrohungen, Medienkampagnen und Tausende von Fans. Ich erwärmte mich für die Idee, über die Böhsen Onkelz und ihre Fans ein Buch zu schreiben.

Nach Deutschland zurückgekehrt, bot ich das Thema euphorisch gleich mehreren Verlagen an. Die meisten winkten sofort ab: zu heikel. Zu uninteressant. Nur, wenn das Hauptthema des Buches „Der Neonazi-Untergrund“ sein würde. Auf diesen fahrenden Zug aufzuspringen, der bereits mit Dutzenden plötzlich geborener „Rechtsextremismus-Experten“ überfüllt war, die meist nicht einmal den Unterschied zwischen Skinheads und Hooligans kannten, geschweige denn den zwischen Skinheads und Neonazis, hatte ich keine Lust. So ruhte das Thema also weiter. Wie viele andere auch. Bis ich schließlich gemeinsam mit Freunden und Kolleginnen 1997 das Archiv der Jugendkulturen gründete mit dem Ziel, Jugendlichen und ihren Kulturen endlich die Chance zu geben, ihre Ansichten authentisch und unzensiert zu verbreiten – und damit auch allen anderen Interessierten die Möglichkeit, sich differenziert über diese zu informieren. Meine Bank gab mir einen großzügigen Kredit, wir mieteten Räume an, eröffneten eine Bibliothek und fanden schließlich sogar einen Verlag, der bereit war, zukünftig eine archiveigene Buchreihe zu publizieren, bei der wir veröffentlichen könnten, was immer wir wollten. Damit war auch das Thema Böhse Onkelz wieder aktuell.

Alles begann mit einem Aufruf, den ich im Oktober 1998 an diverse Medien schickte, aber auch ein paar tausend Mal kopierte und als Flyer verteilte – bei Konzerten und Onkelz-Partys, bei meinen Vorträgen in Schulen und Jugendklubs. Die Redaktionen von Break Out, Rock Hard, Metal Hammer und wenige andere veröffentlichten die Meldung in ihren folgenden Ausgaben.

Die Reaktionen darauf waren gewaltig. Mein Telefon im Archiv stand nicht mehr still: Beinahe täglich gingen Anfragen von Onkelz-Fans nach weiteren Details ein. Das steigerte sich noch, nachdem im Frühjahr 1999 die ersten Onkelz-Fan-Homepages im Internet ebenfalls den Aufruf verbreiteten.

Die Motive für dieses gewaltige Echo waren fast immer die gleichen: „Endlich jemand, sogar ein Journalist!, der bereit ist, die Wahrheit über uns und die Onkelz zu veröffentlichen, und nicht nur diese Lügen, wir wären alle Neonazis und hirnlose Gewalttäter!“ Ich habe, vor allem in meiner Zeit als Musikjournalist, schon häufig über Bands und deren Fans berichtet, doch noch niemals standen gesellschaftspolitische und -kritische Fragen (Neonazis, Linke/Rechte, die Ursachen von Gewalt, Medienpolitik und -macht) und der brennende Wunsch nach einer Korrektur des öffentlichen Images so sehr im Mittelpunkt der Fan-Interessen, nicht einmal bei meinen Arbeiten über die Skinhead-Szene oder Frei.Wild.

Dabei sind Onkelz-Fans, wie ihre Lieblingsband auch, im Normalfall nicht einmal besonders politisch motiviert und interessiert. Auch wenn sie es selbst vermutlich nicht gerne hören wollen (und ihre Gegner es nicht glauben wollen): Onkelz-Fans unterscheiden sich nicht sehr von anderen Heavy-Metal-Fans, und im Grunde genommen in vielen Ansichten auch nicht von anderen Gleichaltrigen oder ihren eigenen Eltern: Sie sind im Durchschnitt genauso nett oder blöd, dumm oder intelligent, (un)politisch und (nicht) engagiert wie ihr persönliches Umfeld und die Mehrheit der Gesellschaft auch. In ihrer Mitte gibt es Rechts- und Linksorientierte, Migrant_innen und „Ausländer“-Hasser_innen, Gewalttäter_innen und Pazifist_innen. Mit Sicherheit sind sie in ihrer großen Mehrheit keine Rechtsextremen. Auch wenn Onkelz-Hasser nicht müde werden, dies zu behaupten.

Denn längst richtet sich der Hauptverdacht nicht mehr gegen die Band, sondern gegen ihre Fans. „Für mich ist eine Band so lange eine Neonazi-Band, so lange sie für Neonazis spielt“, erklärte etwa der Konzertveranstalter und Ärzte-Manager Axel Schulz, Motor des Berliner Onkelz-Boykotts Anfang der 1990er Jahre (taz vom 25. Juni 1991). Kein ernst zu nehmender Mensch, der sich mit der Band beschäftigt hat, nicht einmal der Verfassungsschutz oder die Musikhandelskette WOM, in deren Filialen lange Jahre keine Onkelz-Tonträger verkauft wurden, behauptet, die Band sei heute noch rechtsextrem oder rassistisch eingestellt. Dazu sind zu viele eindeutige Stellungnahmen und Aktivitäten der Onkelz gegen rechts dokumentiert. „Die werden von den Medien überall in diese rechte Ecke reingehauen. Das ist bitter und sicherlich nur deshalb so streng, weil die Nazi-Welle gerade so hart ist. Wenn dem nicht so wäre, wären die Onkelz schon längst wieder integriert“, bekannte Tote-Hosen-Chefredner Campino erstaunlich offen schon im März 1993 im Metal Hammer. „Andererseits: Faschistoid, so eine Ideologie mal draufzuhaben, hat nichts mit einem Gentleman-Delikt zu tun. Die Onkelz müssten Anti-Nazi-Veranstaltungen organisieren, deren Hauptmotor sein und dabei mehr bringen als jede andere Band, die nur sagt: ‚Wir machen mit!‘ Ich wäre der Letzte, der einem Menschen nicht einräumte, dass er sich ändern kann. Entscheidend ist der Moment, in dem der ganze Saal – die Onkelz und ihr Publikum – ruft: ‚Nazis raus! Nazis raus!‘ Dann würde ich glauben, dass sie weg davon sind.“

Das ist seitdem mehrfach auf Konzerten der Onkelz geschehen und auf offiziellen Videomitschnitten und zahlreichen illegalen Bootlegs dokumentiert. „Rechte“ werden auf Onkelz-Konzerten von der Security gnadenlos rausgeworfen, wenn sie sich durch entsprechende Gesten oder Worte enttarnen; wer ein T-Shirt einer rechten Marke oder mit einer Neonazi-Band als Motiv trägt, kommt gar nicht erst in den Saal, bei fast jedem Konzert gibt es von der Bühne klare Ansagen gegen Rassismus und die rechte Szene. Die Band spendete Geld für die Opfer von Krieg und Vertreibung in Afghanistan und andere Geflüchtete, in Konzerten und via YouTube warnte Stephan Weidner davor, die NPD zu wählen. Deshalb äußerten sich viele prominente Onkelz-Kollegen und -Kritiker von einst bereits in den letzten Jahren der Band vor ihrer Auflösung differenzierter. Doch: Waren die Statements der Onkelz gegen rechts nur plakative Bekundungen zur Beruhigung der kritischen Öffentlichkeit oder steckten wirklich grundlegende Orientierungen dahinter? Und wie reagierten die Fans darauf? Haben sie den Wandel der Onkelz nachvollzogen oder nahmen sie ihn einfach nur in Kauf, weil sie diese Band so mögen? Welche Leute sind heute überhaupt Onkelz-Fans? Und warum?Warum haben sich die Onkelz 2005 aufgelöst? Und warum sind sie jetzt wieder E.I.N.S.? Diese und weitere Fragen versuche ich auf den folgenden Seiten zu beantworten.

Graz/Berlin, den 20. April 2017

Böhse Onkelz. Die Geschichte einer deutschen Band

Werke, die man schreibt und die man tut,

kann man erst lange nach ihrer Vollendung korrigieren.

Jean Paul: Bemerkungen über

uns närrische Menschen, 1797

Fast drei Jahrzehnte (die Pause nicht mitgerechnet) in derselben Bandbesetzung – das haben weder Pink Floyd noch Deep Purple oder AC/DC geschafft, nicht einmal die Rolling Stones. Die Böhsen Onkelz sind in vielerlei Hinsicht ein außergewöhnliches Phänomen. Keine andere Band hat so viele Wandlungen vollzogen und überlebt, keine andere Band so heftige Kontroversen entfacht. Keine andere Band hat es bisher geschafft, selbst als schwerreiche Rockstars mit Millionen Fans immer noch das Image eines von der Welt ungeliebten outcasts aufrechtzuerhalten.

Der Schlüssel zum Verständnis dieses Phänomens ist nicht in erster Linie die Musik, sondern es sind vor allem die Songtexte von Stephan Weidner, die Biographie von Kevin Russell und der unaufhaltsame Shitstorm der Onkelz-Hasser, die diesen Mythos begründeten.

Kevin Richard Russell, geb. am 12. Januar 1964 in Hamburg-Rahlstedt. Zwei ältere Geschwister: ein Bruder, eine Schwester. Britischer Staatsbürger. Der Vater, ein Brite, arbeitet als Pilot bei der Lufthansa, die Mutter ist Hausfrau. Eigentlich keine schlechten Voraussetzungen für eine heile Mittelschicht-Welt, doch die Realität hinter den Gardinen sieht wie so oft anders aus. Der Vater ist ständig in der Welt unterwegs, die Mutter hat zu trinken begonnen, die harten Sachen. Kevin und sein Bruder Kai müssen sie regelmäßig bei einer Nachbarin oder sonst wo einsammeln und nach Hause bringen. Ist der Vater ausnahmsweise einmal zu Hause bei der Familie, gibt es Krach, Geschrei und für Kevin schon als Kind nicht selten Prügel, „mit Gürteln, mit Holzlöffeln oder mit der Faust, wie es sich gerade ergab“, berichtet der Onkelz-Biograph Edmund Hartsch.

In der Schule ist Kevin keine Leuchte: Er geht zwar zeitweise auf die Realschule, packt es aber nicht und erwirbt schließlich über ein Berufsgrundschuljahr in einer Elektrofachschule wenigstens den Hauptschulabschluss.

Im Frühjahr 1977 verlässt die Familie Russell die Großstadt Hamburg und lässt sich im beschaulichen Hösbach in Bayern nieder. Vielleicht ein letzter Versuch, die Familienverhältnisse durch einen radikalen Orts- und Bekanntenkreiswechsel in ruhige Gewässer zu überführen. Es sollte nicht gelingen. Ein Jahr später bekommen die Russells neue Nachbarn. Gleich nebenan zieht eine Familie Weidner ein.

Stephan Weidner, geb. am 29. Mai 1963 in Alsfeld im mittelhessischen Vogelsbergkreis, aufgewachsen ein paar Dörfer weiter in Nieder-Ohmen, das mitsamt seinen knapp 2.000 Einwohner_innen kurz vor Stephans achtem Geburtstag in die Nachbargemeinde Mücke eingegliedert wird. Erlernter Beruf: Keiner. Geschwister: Zwei ältere Brüder, Günther (Jahrgang 1956) und Klaus-Dieter, noch aus der ersten Ehe der Mutter Gisela; zwei jüngere Schwestern, Carmen (Jahrgang 1964) und Monika (1965). Der Vater Karl-Heinz, genannt Tex (Jahrgang 1940), hatte schon vor Stephans Geburt eine kriminelle Laufbahn hinter sich, saß sogar gut zwei Jahre wegen mehrfachen Autodiebstahls und Einbrüchen im Knast. Zur Zeit der Geburt Stephans jobbt er zwar als Straßenbauer, bleibt jedoch nach einer kurzen Phase der Abstinenz dem „Milieu“ verhaftet. 1966 lässt er die Familie sitzen und steigt als Zuhälter in ein Frankfurter Bordell ein. Da er jegliche Unterhaltszahlungen für seine Kinder verweigert, muss die Mutter von nun an ganztags arbeiten, zunächst bei Hertie, dann bei einer Versicherung.

Die Familie lebt dennoch in ärmlichen Verhältnissen. Im Winter fehlt das Geld zum Beheizen der Wohnung, die Wasserleitungen frieren zu und die Kinder werden bei Verwandten untergebracht. 1965 wird die Jugendfürsorge auf die schlimmen Zustände bei den Weidners aufmerksam und ordnet die Unterbringung der beiden ältesten Söhne bei Pflegeeltern bzw. in einem Heim für „schwer erziehbare“ Kinder an.

1967 teilt das Sozialamt der Familie Weidner eine Wohnung am Frankfurter Berg zu, im 8. Stock eines soeben erst gebauten Hochhauses in der Julius-Brecht-Straße, im Zentrum der über die Stadtgrenzen Frankfurts hinaus bald als „sozialer Brennpunkt“ berüchtigten Siedlung Berkersheimer Weg, dessen Bewohner_innen mehrheitlich von Kindergeld, Arbeitslosenhilfe und anderen Almosen des Sozialamtes leben. Onkelz-Biograph Edmund Hartsch über die Hochhaussiedlung, die von den Nachbarjungen aus Eckenheim meist nur „das Asi-Ghetto“ genannt wird: „Der Frankfurter Berg war so scheiße, man musste nur dort wohnen und man wurde automatisch krank. Wirklich interessant wurde es nur, wenn die Bullen kamen oder ein Selbstmörder vom Dach sprang und auf dem Parkplatz hinter den Mülltonnen aufschlug. Das geschah relativ häufig.“

Auf den Fotos jener Jahre wirkt Stephan ein wenig zu dick, ungelenk, aber auch rotzig-frech. Er leidet an schwerem Asthma, wird deshalb und wegen seiner Behäbigkeit von den anderen Jungen seiner Umgebung häufig gemobbt oder auch mal verprügelt. In der Schule gilt er als jähzornig, aggressiv, ein Störenfried mit miserablen Leistungen. Versuche, an einem Gymnasium und einer Realschule höhere Abschlüsse zu erzielen, scheitern ansatzlos, und selbst auf der Hauptschule schafft er es gleich zweimal hintereinander, in der 7. und 8. Klasse, sitzen zu bleiben. Die Hochachtung gilt beidseitig: Stephan hasst die Schule und die Lehrer_innen aus vollem Herzen.

1976 nimmt der Vater Stephan überraschend in seine Obhut. Selbst ein alter Rock’n’Roller, zeit seines Lebens ein gesellschaftlicher Außenseiter und Prügelknabe, bestärkt er in seinem Erziehungsstil Stephans Neigungen zu Gewaltexzessen und permanenter „Rebellion“ gegen Vorschriften und Normierungen jeglicher Art. Mit elf Jahren beginnt Stephan trotz seines Asthmas zu rauchen, mit 14 kifft er zum ersten Mal mit seinen Freunden, meist schon etwas Ältere, mit denen er fast täglich im Park der nahe gelegenen Taunusanlage herumhängt und sich aus der Realität wegdröhnt … Ende 1977 nimmt er dort zum ersten Mal LSD, ein achtstündiger Horrortrip, dessen abschreckende Wirkung jedoch nicht lange anhält.

1978 wird Stephan wieder einmal nicht versetzt und schließlich an eine Schule überwiesen, die sämtliche Problemfälle des Bezirks sammelt. „Trotz Rücksprache der Klassenlehrerin mit Ihnen wird Stephans Verhalten in der Klasse immer untragbarer“, teilt die Schulleitung dem Vater per Einschreiben mit. „Er beschießt seine Mitschülerinnen mit Gummischleuder und Büroklammern und schlägt seine Klassenkameraden grundlos. Aufgrund seiner sich beinahe täglich steigernden obszönen Ausdrucksweise ist er zu einer sittlichen Gefahr für die Klasse geworden. Diese unglaublich gossenhaften Beleidigungen und seine körperlichen Angriffe auf Mitschüler haben bereits dazu geführt, dass diese sich fürchten, die Schule weiterhin zu besuchen.“ Stephan fühlt sich ungerecht behandelt, stürmt in die Schule, verprügelt den Physiklehrer, den er für die Nicht-Versetzung verantwortlich hält, zertrümmert das gesamte Inventar des Physikraums und versetzt dem aufgrund des Lärms herbeieilenden stellvertretenden Rektor gleich auch noch eine Ohrfeige.

Die Polizei bringt Stephan schließlich nach Hause, ein Jugendrichter verurteilt ihn später zu 145 Arbeitsstunden. Die Polizei klingelt in jenen Tagen häufig bei Weidners an, zumeist wegen der Taten des Sohnes: Fahrraddiebstahl, Körperverletzungen u. ä. lauten die Vorwürfe. Der Vater empfiehlt seinem Sohn nur wenig hilfreich, sich beim nächsten Mal gefälligst nicht erwischen zu lassen.

Nach dem letzten Vorfall will keine hessische Schule mehr Stephan als Schüler aufnehmen. So zieht der Vater mit ihm und seiner zweiten Frau Helga in ein Reihenhaus nach Hösbach bei Aschaffenburg. Das liegt zwar nur eine gute Stunde von Frankfurt entfernt, gehört aber schon zu Bayern.

Stephan sichert sich auch dort schnell seinen Ruf als der härteste Schläger der Schule, indem er die bisherigen Leaders of the Pack verprügelt. Doch er zeigt sich auch in jeder anderen Weise krass. Seine Schulsachen trägt er in einem Aktenkoffer bei sich, und statt in Jeans und T-Shirts wie die meisten seiner Mitschüler wandelt der Fünfzehnjährige in einem weißen Flanell-Anzug mit Schlaghose, Satinhemden und Brian-Connolly-Schlangenlederplateauschuhen über den Schulhof. Ein asozialer Schläger, der sich aufgrund seines Zuhälterdaddys für was Besonderes hält und sich von den anderen „Asos“ abgrenzen will. Als man ihm im Sommer 1979 den Hauptschulabschluss verweigert, explodiert er erneut und rast auf seinem frisierten Mofa durch die Schulflure. Ende einer Schullaufbahn. Ohne Abschluss.

Sein Vater, der inzwischen im Frankfurter Rotlicht-Milieu Karriere gemacht hat, nimmt ihn nun mit in seinen Puff und stellt ihn hinter den Tresen der angegliederten Kneipe, damit er sein „eigenes Geld“ verdienen kann. Die „große Welt“ der Zuhälter, geprägt von Sex, Gewalt, Machtkämpfen, Alkohol- und anderen Drogenexzessen, und er als „Junior des Chefs“ immer mittendrin, das fasziniert den Sechzehnjährigen. „Du kannst immer ficken, hast immer Geld und du brauchst nie wieder zu arbeiten“, versucht der Vater ihm die Branche schmackhaft zu machen.

Peter Schorowsky, geb. am 15. Juni 1964 in jenem Hösbach in Unterfranken, in dem Kevin und Stephan ebenfalls mit 13 bzw. 15 Jahren stranden. Geschwister: ein älterer Bruder, zwei jüngere Brüder. Erlernter Beruf: Schweißer. Eigentlich will er Koch werden, aber als Hauptschüler ohne Abi (Pe ging auf dieselbe Schule wie Stephan) hat er keine große Chance, seinen Traumberuf zu realisieren. Als ein Stammtischkumpel seines Vaters anbietet, ihm einen Job als Schweißer-Azubi in seinem Betrieb zu vermitteln, sagt er frustriert zu.

Pe wächst in Familienverhältnissen auf, die man im Allgemeinen als „wohlgeordnet“ bezeichnet. Der Vater ist Kühlanlagenmechaniker, die Mutter Hausfrau. Drei Generationen lebten schon in dem Haus in der Salzgasse, in dem auch schon Pes Mutter geboren war, eine bayerisch-katholische Mittelschichtfamilie ohne Skandale und existentielle Krisen.

Im Vergleich zu den anderen späteren Onkelz ein glückliches Umfeld, aber auch schrecklich konservativ und langweilig. So dauert der Weg vom Beatles- zum AC/DC-Fan nicht lange, und als Pe 1977 in seinem Dorf wieder mal vor der Glotze sitzt und im ZDF-Schülerexpress zum ersten Mal die Sex Pistols erblickt, ist es um ihn geschehen.

Matthias Röhr, geb. am 16. April 1962 in Frankfurt-Bockenheim, aufgewachsen in Kelkheim, ein Städtchen mit damals rund 25.000 Einwohner_innen nur zehn Kilometer nordwestlich von Frankfurt. Spitzname: Gonzo. Erlernter Beruf: Universalfräser. Geschwister: drei jüngere Brüder. Der Vater stammte aus Schlesien, die Mutter aus Ostpreußen. Zur Zeit von Gonzos Geburt betreibt der Vater einen Lebensmittelladen, ab 1965 einen Kiosk. Er arbeitet von morgens um fünf bis abends um zehn, auch samstags, an Sonn- und Feiertagen halbtags.

Bis 1974 lebt die Familie in Kelkheim, danach in einem Reihenhaus in der Dorfgemeinde Liederbach. Dort übernimmt der Vater zusätzlich zum Kiosk noch eine Gaststätte mit Küche, in der nun auch die Mutter ganztägig arbeitet. Da bleibt nicht viel Zeit für Gonzo und seine Brüder; die Eltern versuchen dies auszugleichen, indem sie ihre Söhne besonders streng konservativ-katholisch erziehen.

Gonzo besucht vormittags die Realschule in Kelkheim und verbringt seine Nachmittage damit, auf seiner Wandergitarre von Hertie, die er nach viel Quengelei mit elf Jahren bekommen hatte, Melodien zu spielen, die ihm im Kopf herumspuken. Mit 13 verkauft er die Gitarre, legt noch ein paar Mark drauf und kauft sich einen gebrauchten E-Bass. Ein Mitschüler hat einen Keller zur Verfügung, und so üben sie in jeder freien Minute zwischen Einmachgläsern und der Waschmaschine. Ein verständiger Musiklehrer bringt Gonzo in der Schulband unter, doch das genügt ihm nicht, und so spielt er in seiner Freizeit noch in zwei, drei weiteren Bands. Musik wird für Gonzo immer mehr zum Lebenssinn, Heavy Metal vor allem: Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin … Da er sich nun in „richtigen“ Musikerkreisen bewegt, landet er zwangsläufig auch bei Jimi Hendrix, Johnny Winter, Muddy Waters und John Lee Hooker. Und bei dem stahlharten Gitarrenkrieger Ted Nugent, dessen 1978er Album Double Live Gonzo! er so lange ständig in einer Aldi-Tüte mit sich herumträgt, bis er den Spitznamen „Gonzo“ weghat. Seinen Bass hat er da schon längst gegen eine E-Gitarre eingetauscht, die Haare werden länger und länger … – bis auch er im Fernsehen zum ersten Mal die Sex Pistols erblickt. Ein Blitz schlägt ein und verändert Gonzos Leben. Die ersten, die Gonzos Wandel zu spüren bekommen, sind seine Lehrer, denen er nun von Woche zu Woche unverhohlener sein Desinteresse zeigt. Im Sommer 1978 fliegt Gonzo schließlich ohne Mittlere Reife von der Realschule. Ein Jahr später ist die Verwandlung perfekt: Aus dem langhaarigen Schwermetaller vom Lande ist ein Springerstiefel und Lederjacken mit Nieten tragender Großstadtpunk geworden.

Die drei anderen späteren Onkelz finden schnell zueinander. Außenseiter finden sich immer. Pe und Stephan besuchen dieselbe Schule, Kevin geht im Sommer 1978 auf die Realschule gleich gegenüber. Stephan findet sowieso schnell Freunde. Er ist ein Alphatier, steht gerne im Mittelpunkt und weiß immer spannende Geschichten aus der Erwachsenenwelt zu erzählen, und dafür braucht er ein Publikum. Er strahlt damals schon eine Art selbstverständlicher Arroganz aus, und gerade deshalb bemühen sich manche um seine Nähe. Und er verfügt über einen attraktiven Schatz: ein Partykeller, in dem sie tun können, was immer sie wollen. Dort sitzen sie bald jeden Abend herum: Stephan, Pe und Kai Russell. Kevin, der kleine Bruder, gehört anfangs noch nicht dazu, wird da noch nicht für voll genommen. Doch „Kevin hatte Potential“, findet man bald heraus. „Wann immer es darauf ankam, große Mengen Bier zu trinken oder viel Scheiße zu erzählen, gab sich Kevin die größte Mühe mitzuhalten.“ Und Bier trinken und „Scheiße labern“ ist nun einmal die Hauptbeschäftigung der Keller-Gang. Und Punk natürlich. Auch Kevin ist längst infiziert. Seine olivfarbene Army-Jacke, die er Tag für Tag trägt, hat ein Einschussloch auf dem Rücken, darüber das magische Wort: PUNK. Wie die anderen trägt er sein Haar inzwischen wieder kürzer und reichert es mit Seife an, damit es so wild vom Kopf absteht, wie er es bei Johnny Rotten gesehen hat.

Als sie wieder einmal stundenlang in Stephans Keller gesoffen, gelabert, Punk gehört und dazu Pogo getanzt hatten, entsteht die Idee wie von selbst: Das können wir auch – wir gründen eine Band.

Wenige Tage später laufen Stephan und Kevin auf dem Nachhauseweg an einem Hügel vorbei, der zu dieser Jahreszeit von den Kindern der Nachbarschaft zum Rodeln benutzt wird. Natürlich sind sie eigentlich viel zu alt für so einen „Kinderkram“, aber sie haben Langeweile, also beschlagnahmen sie kurzerhand einen Schlitten, um Spaß damit zu haben. „Vorsicht, die bösen Onkels!“ schallt ein Warnruf durch die Kinderrunde. – Damit ist der Name für ihre zukünftige Band gefunden. Punkgemäß, und um von ihrem Hass auf die Schule und ihren eigenen „blendenden“ Leistungen dort Zeugnis abzulegen, schreiben sie es falsch: zunächst „Böhse Onkäls“, dann wahlweise „Onkels“ mit „s“ oder „sz“ am Ende, und schließlich ab 1983 Böhse Onkelz.

Sie sind inzwischen 16 und 17 Jahre alt und wollen mehr vom Leben, als ihnen Hösbach jemals bieten könnte. So ziehen sie weiter. Zunächst nur am Wochenende. Ihr erstes Ziel: Frankfurt. Dort, in der hessischen Metropole, pulsiert das „wahre Leben“. Abenteuer Großstadt. Erstaunliche Begegnungen und Erfahrungen. Gleich am Hauptbahnhof müssen die drei bunten Vögel, die in ihrem Dorf nicht über die Straße gehen können, ohne offene Münder, starre Blicke und verhuschte Gardinen auszulösen, registrieren, dass sie hier, inmitten der Stammbesetzung von Pennern, Schnorrern, Dealern, Fixern, Alkoholikern und anderen nicht gesellschaftsfähigen Subkulturen, nicht mehr auffallen. Drei weitere Penner eben, mit bunten, abstehenden Haaren und zerrissenen Klamotten, völlig overstyled, als seien sie soeben erst dem Spiegel oder dem Stern entsprungen, die in jenen Monaten mit großen Foto-Reportagen über den neuesten Trend unter britischen Großstadtkindern berichten. Vor allem der Kleinste in der Runde hatte sich so gründlich mit Sicherheitsnadeln, Ketten, Buttons und anderem Klimbim behängt, dass er wie ein Weihnachtsbaum durch die Gegend wankt.

Sie brauchen nicht lange, um mit anderen Punks ins Gespräch zu kommen und so in Erfahrung zu bringen, wo „die Szene“ gerade tagt: am Flohmarkt vor dem Eisernen Steg, wo man gut Hippies anschnorren und gleichzeitig provozieren kann, auf dem Goetheplatz und an der Hauptwache, wo man prima Pommes und Bier schnorren und Prügeleien mit Mods, Hippies oder ausländischen Jugendcliquen anzetteln kann, in der Karl-Marx-Buchhandlung in der Jordanstraße, wo Joschka Fischer und Daniel Cohn-Bendit die neuesten Punk-Platten auflegen und verkaufen und als Zugabe Adressen und Konzerttips verteilen.

Letztere führen meist in die Batschkapp, einem 1976 eröffneten linksalternativen Kulturzentrum in der Maybachstraße in Frankfurt-Eschersheim, oder ins JUZ Bockenheim. Das durch eine Hausbesetzung entstandene selbstverwaltete Jugendzentrum in der Varrentrappstraße ist inzwischen fast vollständig in der Hand von Punks, eine Trutzburg der Szene gegen den normalen Wahnsinn drum herum. Hier kann man einfach abhängen, kickern, saufen, die Wände mit eigenen Graffiti verzieren, die eigene Musik hören. „In der beliebten Suhlkuhle für Punks roch es am Eingang nach Pisse, und wenn man das Treppenhaus betrat, floss einem die Suffkotze auf der Treppe entgegen. Zur Begrüßung rotzte man sich ins Gesicht und riss sich bei ausgelassenem Tanzen an der Garderobe“, erinnert sich Pe später im B.O.S.C. Fanzine