Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Hirnkost

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

Frei.Wild provoziert und polarisiert die öffentliche Meinung wie keine andere deutschsprachige Band, aber kaum eine andere ist derzeit auch so erfolgreich. Klaus Farin hat nicht nur die vier Musiker zwei Jahre lang immer wieder getroffen, sie auf Tour begleitet und in Südtirol besucht und interviewt, sondern auch mehr als 4.000 Fans der Band befragt, mit Historikern und Frei.Wild-Kritiker_innen gesprochen. So ist dieses Buch nicht nur eine Band-Biografie geworden, sondern zugleich auch eine der größten Fan-Studien, eine Auseinandersetzung mit dem neu erwachten Regionalismus in Europa und der Wirkung und Bedeutung von Musik, mit Mediendarstellungen und Vorurteilen. Eine Heimatgeschichte der besonderen Art zwischen Rock'n'Roll und Patriotismus, Freiheit und Faschismus, Glaube und Popkultur.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 358

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Originalausgabe © 2016 Hirnkost KG, Berlin;[email protected]; www.jugendkulturen-verlag.de Alle Rechte vorbehalten 1. Auflage September 2016

Vertrieb für den Buchhandel: Bugrim (www.bugrim.de)Auslieferung Schweiz: Kaktus (www.kaktus.net)E-Books, Privatkunden und Mailorder:shop.jugendkulturen.de

Layout: Linda Kutzki

ISBN: 978-3-945398-53-1 (Print) 978-3-945398-54-8 (PDF) 978-3-945398-55-5 (E-Book)

Dieses Buch gibt es auch als E-Book – bei allen Anbietern und für alle Formate.

Unsere Bücher kann man auch abonnieren:shop.jugendkulturen.de

„Es gäbe eine Band wieFrei.Wildnicht, wenn sie nicht offensichtlich Bedürfnisse abdecken würde.“

Der Autor:

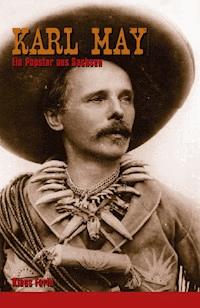

Klaus Farin, geboren 1958 in Gelsenkirchen, lebt seit 1980 – Punk sei Dank – in Berlin. Nach Tätigkeiten als Schülerzeitungsredakteur und Fanzine-Macher, Konzertveranstalter und -Security, Buchhändler und Journalist für Presse, Hörfunk und Fernsehen ist er heute freier Autor und Vortragsreisender in Schulen und Hochschulen, Jugendklubs und Justizvollzugsanstalten, Akademien und Unternehmen. Diverse Veröffentlichungen über Skinheads, Fußballfans, Gothics, Karl May, Böhse Onkelz und andere (zuletzt: Die Autonomen. Archiv der Jugendkulturen 2015).

Von 1998 bis 2011 war Klaus Farin Leiter des auch von ihm gegründeten Archiv der Jugendkulturen. Heute ist er Vorsitzender der Stiftung Respekt – Die Stiftung zur Förderung von jugendkultureller Vielfalt und Toleranz, Forschung und Bildung (www.respekt-stiftung.de) und im Vorstand von Aktion Courage e. V., dem Träger des Projektes „Schule ohne Rassismus“ (www.schule-ohne-rassismus.org).

Das Motto seiner Arbeit: „Wer sich auf die Realität einlässt, muss die beruhigende Eindeutigkeit aufgeben.“

Kontakt: Hirnkost KG Lahnstraße 25-27 12055 Berlin E-Mail: [email protected] Homepage: www.klaus-farin.de.

INHALT

VORWORT

Eine Biografie und mehr

DIE BAND

Jochen „Zegga“ Gargitter

Interview mit Jochen „Zegga“ Gargitter

Christian „Föhre“ Forer

Interview mit Christian „Föhre“ Forer

Jonas Notdurfter

Interview mit Jonas Notdurfter

Philipp Burger

Der Kaiserjäger

Interview mit Philipp Burger

Vom Kaiserjäger zum Frei.Wild

„Schwarzer September“ 2008: Der GAU

Neuanfang mit Stefan Harder

No woman, no cry – das Frauenbild von Frei.Wild

„Wahre Werte“

Das Echo des Erfolgs

SÜDTIROL: „HEIMAT DES HERZENS“

Vorgeschichte

Kampf um und gegen die Moderne

Südtirol wird faschistisch

Der Mythos vom „antifaschistischen Widerstand“

WARUM IST FREI.WILD SO POPULÄR? WER SIND DIE FANS?

Alter, Geschlecht und Herkunft der Frei.Wild-Fans

Erwerbstätigkeit und Bildungsbeteiligung

„Fan-Sein“ – Zugang und Bedeutung der Band für ihre Fans

Die Musik

Szenen

Politik

„Heimatliebe“: Vom Vaterland zum Regionalpatriotismus

FAZIT

„Was haben wir damit zu tun, dass Juden vergast worden sind?“: Der Mythos von der progressiven Rockkultur

„Music changed my life“: Zur Wirkung von Musik

VERWENDETE QUELLEN

Musik

Bücher

Sonstige Quellen

DANKE!

VORWORT

Warum eigentlich dieses Buch? Als die Band vor zwölf Jahren zum ersten Mal den Kontakt suchte und anfragte, ob ich nicht Lust hätte, ihre Geschichte aufzuschreiben, fiel die Antwort noch anders aus: Nein. Denn erstens übernehme ich prinzipiell keine Auftragsarbeiten. Die werden zwar bisweilen gut entlohnt, kosten aber schnell den Ruf und die Unabhängigkeit. Zweitens war Frei.Wild zu dem Zeitpunkt einfach nicht relevant – außer vermutlich für ihre damaligen Fans. Deren Zahl war allerdings überschaubar.

Das hat sich inzwischen geändert. Die verkaufte Auflage ihrer bis heute elf Studio- und fünf Live-Alben liegt bei rund 1,5 Millionen Exemplaren. Ihre populärsten Lieder erzielen bei YouTube mehr als zehn Millionen Klicks. Für eine deutschsprachige Band ist das ein erstaunlicher Erfolg. Auch deshalb, weil Frei.Wild nicht Everybody’s Darling ist, kein inhaltsleeres Massenprodukt, das nirgendwo aneckt und den meisten irgendwie gefällt. Nein, Frei.Wild tut weh: Ich scheiße auf Gutmenschen, Moralapostel / Selbsternannt, sie haben immer Recht / Die Übermenschen des Jahrtausends / Ich hasse sie wie die Pest, singen sie in ihrem Song „Gutmenschen und Moralapostel“. Frei.Wild provoziert wie kaum eine zweite Band auf dem Musikmarkt. Frei.Wild liebt oder hasst man. Ein Dazwischen gibt es selten. „Frei.Wild ist keine Gruppe, die nur auf den Markt geworfen wurde, um das Volk mit Wohlfühl-Gedudel einzulullen, sondern kritisiert die ‚heile‘ Welt der konservativen Deutschen in einer unbequemen, aber konsequenten Art“, schreibt ein Fan. „Frei.Wild sind der Soundtrack für die Lügenpresse-Schreier, die unverkrampften Patrioten und völkischen Wurzeldenker, die heimatliebenden Stehpisser, die Authentizitätshuber und Geschichtsrelativierer“, meint Jonas Engelmann in der Jungle World. Und an manchen deutschen Schulen werden Schüler_innen aus dem Unterricht geworfen, wenn sie mit einem Frei.Wild-Shirt bekleidet erscheinen. „Ich unterrichte keine Neonazis.“

Nun gibt es sicherlich – neben der Musik selbst, die ja ohnehin Geschmackssache ist – diverse Gründe, warum man die Deutschrock-Band aus Südtirol nicht mögen könnte. Doch das Erstaunliche ist, dass viele Menschen, die sich sogar öffentlich als Gegner der Band positioniert haben, diese Argumente gar nicht kennen – weil sie sich überhaupt nicht mit ihr auseinandergesetzt haben.

Und das hat viel mit dem Thema und Anlass des Missfallens zu tun – dem Verdacht, Frei.Wild sei „rechts“. Wenn es gegen „rechts“ geht, sind viele schnell dabei. Die Motive sind wohl unterschiedlich, liegen aber offensichtlich nicht bei allen in der Absicht, wirklich effektiv etwas gegen Rechtsextremismus zu unternehmen.

Da sind zum einen die sehr ehrenwerten Motive der Menschen, die aus unserer Geschichte gelernt haben und dem Faschismus NIE WIEDER eine Chance geben wollen, sich in unserem Land auszubreiten, die nicht wegsehen wollen wie so viele, die genug Empathiefähigkeit besitzen, um zu sehen und mitzufühlen, wenn heute wieder Menschen Opfer von Gewalt, Rassismus und anderen Diskriminierungen werden – von solchen ‚Gutmenschen‘, wach und engagiert, könnte eine Demokratie mehr gebrauchen.

Allerdings ist das Thema ‚Rechts‘ in Deutschland vor dem Hintergrund der grausamen Verbrechen, die vor gerade einmal acht Jahrzehnten nicht nur von einem österreichischen Migranten, sondern mit stummer Billigung und aktiver Tatbeteiligung von Millionen Deutschen begangen wurden, derart emotional besetzt, dass eine rationale Auseinandersetzung damit auch heute noch schwierig ist. Wer erinnert sich nicht an die heißen Diskussionen angesichts einiger Filmkomödien, literarischer Satiren oder den Auftritten von Serdar Somuncu mit Lesungen aus Mein Kampf um die Frage: Darf man über Hitler lachen? Da die Täter inzwischen fast alle verstorben sind (leider zumeist, ohne jemals zur Rechenschaft gezogen worden zu sein), ‚entspannt‘ sich die Diskussion derzeit ein wenig. „Engagement gegen Rechts“ ist nicht mehr sakrosankt, sondern Methoden und Ziele von entsprechenden Projekten ‚dürfen‘ (selbst)kritisch hinterfragt werden; Gedenkstätten, jüdische Museen, Träger der politischen Bildung und Lehrer_innen in den Schulen wissen, dass sie besonders junge Menschen nicht mehr mit den Methoden der Nachkriegszeit erreichen und emotional berühren können.

Doch leider haben die zahlreichen Methodendebatten und das Wissen der ‚Profis‘ aus Wissenschaft und Praxis viele Menschen, die „was tun gegen rechts“ wollen, nicht erreicht. Sie sind häufig moralisch-emotional motiviert, sie wollen handeln, und zwar jetzt!, und vor allem: Flagge zeigen. Den ‚Rechten‘ demonstrieren, dass sie anderer Meinung sind. Zu den Guten gehören und nicht zu „denen“.

„Das Gegenteil von gut ist gut gemeint“, lautet eine Volksweisheit, die auch hier gilt. So wichtig moralisch-emotional motiviertes Engagement auch ist – es kann auch gewaltig schiefgehen, wenn es nicht auf rationalem Verstand und Sachkenntnis aufbaut, wie wir es zum Beispiel bei vielen ‚Hilfsprojekten‘ für die ‚Dritte Welt‘ jahrzehntelang erlebt haben, wo Geldspenden gutgläubiger, aber politisch naiver Menschen die Situation und Ungerechtigkeit vor Ort bestenfalls nicht verändert, oft aber sogar dramatisiert und die Selbsthilfe nachhaltig erschwert haben.

Anständige Menschen leiden mit, wenn sie andere Menschen (oder auch Tiere, die Natur) elendig zugrunde gehen sehen. Doch der natürliche Reflex, jetzt gleich zu handeln, sofort was zu tun, ist nicht immer zielführend. Komplexe Situationen bedürfen differenzierter Maßnahmen und vorab Wissen darum, was sinnvoll getan werden kann und was nicht. Manche überspringen diesen Schritt gerne.

Medienberichte über eine ‚rechte‘ Band, die Nachricht, dass diese es sogar wagt, in ihrer Region aufzutreten, setzen sie in Bewegung. Wenn dann noch ein bekannter Künstler oder andere Prominente eine Kampagne zum Verbot eines Konzertes („Kein Platz für Rechtsextreme in UNSERER Stadthalle!“) initiieren, sind sie schnell mit ihrer Unterschrift dabei. Zumeist, ohne sich vorab wirklich sachkundig gemacht zu haben. Man vertraut dem Initiator.

Und Initiatoren von Kampagnen „gegen rechts“ wird es immer reichlich geben. Denn neben den vielen Menschen und Initiativen, die sich kompetent und langfristig in diesem Bereich engagieren, gibt es als weitere Trägergruppe solcher Kampagnen noch die Profiteure. Geschäftsleute, ‚Jugendschützer‘, Politiker_innen und Medien, die entweder direkt materiell von solchen Kampagnen profitieren wollen oder zumindest eine Gelegenheit erkennen, sich selbst öffentlichkeitswirksam ins Rampenlicht zu stellen. Rechtsextremismus wird für diese Profiteure zur Gelddruckmaschine und Imagekampagne. Dazu gehören zum Beispiel manch anerkannte Träger der politischen Bildung oder auch große Wohlfahrtsverbände, denen es oft längst nicht mehr um Wohlfahrt geht, sondern um politische Macht und die Selbsterhaltung ihrer Strukturen – und die in den letzten zwei Jahrzehnten reichlich von den staatlichen Programmen gegen (Rechts-)Extremismus profitiert haben. Ich erinnere mich an Anrufe im Archiv der Jugendkulturen von solchen Trägern, denen es dank ihrer guten Beziehungen gelungen war, staatliche Mittel für ein entsprechendes Projekt abzugreifen, und die nun wissen wollten, wie man so etwas überhaupt realisiert. „Wir haben 25.000 Euro zur Verfügung für eine Veranstaltungsreihe gegen Rechtsextremismus. Aber wir haben in diesem Themenfeld ja bisher gar keine Erfahrung. Können Sie uns nicht eine Liste von Referenten zusammenstellen. Da gibt es doch in Bielefeld diesen Herrn Heitmann oder so ähnlich …“

Jeder, der sich seit Jahren in diesem Bereich engagiert, kennt diese Profiteure, die (Anti-)Rechtsextremismus als lukrativen Geschäftszweig entdeckt haben, bei Bedarf und Änderung der staatlichen Fördermaßnahmen auch mal schnell von Rechts- auf Linksextremismus oder Islamismus umschwenken und viel Geld mit absolut dilettantischen und sinnfreien Projekten kassieren. Sie ruinieren damit rücksichtslos die Glaubwürdigkeit und Wirksamkeit aller Akteur_innen in diesem Feld, doch diese ärgern sich nur hinter vorgehaltener Hand in vertrauter Runde. Eine fachliche öffentliche Kritik findet nicht statt – aus Angst, sonst selbst aus den Netzwerken und von den Finanzierungstöpfen weggebissen zu werden, schweigt man lieber. Ich halte das für falsch.

Ich frage gerne nach, wenn Menschen öffentlich dafür eintreten, ein Konzert, einen Film oder auch ein Computerspiel zu verbieten. Mich interessiert, warum sie das tun, ob sie sich wirklich mit dem Objekt ihrer Abneigung ernsthaft befasst haben oder nur gedankenlos mit- oder vorauslaufen. Und ich muss gestehen, die Antworten haben mich oft desillusioniert. Oder sogar entsetzt, vor allem bei Menschen, von denen ich mehr erwartet hätte, Menschen, bei denen man zum Beispiel aufgrund ihres Berufes ein gewisses Maß an Medienkompetenz und Urteilsvermögen erwarten konnte, Menschen, die sich selbst als kritische Bürger_innen sehen. Doch wenn selbst Grüne, Linke, taz-Redakteur_innen oder politische Bildner_innen simpelst gestrickten Vorurteilen nacheifern, als hätten sie die letzten Jahre nur die Bild-Zeitung konsumiert, reagiere ich zumeist not amused. Und wenn dieser Virus weiter um sich greift und sogar Menschen in meiner engsten Umgebung befällt, schlage ich gelegentlich mit einem Buch zurück. So habe ich mich im Frühjahr 2013 entschlossen, nach 14 Jahren wieder einmal ein Buch zu schreiben. Über Frei.Wild.

Mit einer einzigen Ausnahme – meine Karl-May-Biografie, da konnte ich einfach nicht widerstehen – hat es also nichts damit zu tun, ob ich den Gegenstand meiner Recherche persönlich leiden mag, wenn ich mich entschließe, ein Buch darüber zu schreiben. Im Gegenteil: Zu viel Nähe ist nicht gut für die Berichterstattung. Außerdem schrecklich langweilig. Da beschäftigt man sich monatelang mit einem Thema und erlebt und erfährt in der gesamten Zeit kaum was Neues, weil man es als Fan oder Szene-Angehörige_r ja sowieso schon kennt. Mich haben ‚fremde‘ Themen immer mehr gereizt, am meisten solche, die meiner eigenen Weltanschauung oder Lebenssituation diametral widersprachen. So etwa bei meinen Büchern über Skinheads, Hooligans oder Jesus Freaks. Wenn ich schon Monate oder Jahre meines Lebens einem Thema widme, möchte ich auch die Chance haben, dabei selbst etwas zu lernen.

Mein Job ist die Verstörung. Das Zertrümmern von Gewissheiten. Ideologien und Ideologen, die sich die Welt passend biegen, kneten und lügen, waren mir schon immer zuwider. Das Motto meiner Arbeit lautet: „Wer sich auf die Realität einlässt, muss die beruhigende Eindeutigkeit aufgeben.“ Die Wirklichkeit – die „Wahrheit“, wie Frei.Wild es gerne, für mich persönlich zu pathetisch, formuliert – ist selten so eindeutig, wie es Denkfaule und Fanatiker gerne wünschen. Reality sucks, wusste schon Fury in the Slaughterhouse.

Mein ‚Publikum‘ – wenn ich mir denn eins wünschen darf – sind Menschen, die bereit sind, sich neue Standpunkte anzuhören, sich auch einmal ent-täuschen zu lassen. So spannend Mythen sein können – als Krücken zur Bewältigung des eigenen Lebens oder Selbstpositionierung in einer immer komplexer werdenden Welt sind sie nicht geeignet.

Eine Biografie und mehr

Das erste Hauptkapitel widmet sich der Biografie der vier Südtiroler Musiker Jochen Gargitter (43, Bass), Christian Forer (36, Schlagzeug), Jonas Notdurfter (38, Gitarre) und Philipp Burger (35, Gesang, Gitarre und Texte) und der Geschichte ihrer Band. Grundlage dieses Kapitels waren – außer Medienberichten, Gesprächen mit Menschen, Freunden und Gegnern, die die vier Musiker persönlich kennen, und natürlich den Songs und allen anderen Veröffentlichungen der Band – eine Reihe ausführlicher biografischer Einzelinterviews, die ich 2013 und 2014 mit ihnen geführt habe. Im Vorfeld hatten wir vereinbart: Es gibt keine Tabus, ich kann alles fragen und bekomme auf alles Antworten. Ich bekomme sämtliche Hintergrundinformationen, die ich für meine Arbeit benötige. Ich kann dieses Material frei verwenden. Und schließlich: Die Band wird das Manuskript erst am gleichen Tag zu sehen bekommen wie alle anderen: wenn es gedruckt als Buch vorliegt.

Offen gestanden war ich erstaunt, dass Frei.Wild – durchaus mutig – sich darauf eingelassen hat. Die Band wusste von vornherein, dass unsere Ansichten in vielen Punkten auseinandergehen und dieses Buch keine unkritische Fan-Biografie werden würde. Im Laufe meiner Arbeit begegnete ich zahlreichen Kolleg_innen u. a. – oft scharfe Frei.Wild-Kritiker_innen wie der Mainzer Musikwissenschaftler Thorsten Hindrichs –, die von ähnlichen Erfahrungen erzählten. Die Band ist ernsthaft bereit, sich mit Kritiker_innen auseinanderzusetzen, Kritisches anzuhören und auch darüber nachzudenken. So manche Songzeilen ihres letzten Albums Opposition sind offensichtlich Echos auf kritische Argumente, die Philipp Burger beeindruckt haben. Wenn er zum Beispiel heute in dem Song „Es braucht nicht viel, um glücklich zu sein“ formuliert:

Auch darf es nicht nur ein Ort seinHeimat ist, wo das Herz am höchsten schlägt […]Am Recht hängt immer auch die Pflicht In dem Fall heißt sieDass man auch für andere da ist Dabei darf niemand übersehenWahren Frieden kann es nur dann geben Wenn endlich wirklich alle aufeinander zugehen

klingt das schon deutlich anders als im allerersten Frei.Wild-Lied „Südtrol“:

Südtirol, du bist noch nicht verlor’nIn der Hölle sollen deine Feinde schmor’n […]Kurz gesagt, ich dulde keine KritikAn diesem heiligen Land, das unsre Heimat ist Darum holt tief Luft und schreit es hinaus Heimatland wir geben dich niemals auf

Ihr gigantischer Erfolg erforderte von Frei.Wild eine Professionalisierung in vielen Bereichen. Die scharfe Kritik in den Jahren 2011 – 2015 zwang sie dazu, sich mit Themen und Fragen auseinanderzusetzen, die noch vor zehn Jahren nicht zu ihrer Lebenswelt gehörten, etwa Politik und Tabus in Deutschland. So hat Frei.Wild sich bis 2014 immer als „unpolitische“ Band bezeichnet, was zu Recht oft Kritik auslöste, weil es im Widerspruch stand zu einigen sehr wohl sehr politischen Liedern und Interview-Statements. Inzwischen sehen sie das als Fehler ein, so Philipp in einem Interview 2014: „Für uns stand ‚politisch‘ für ‚partei-politisch‘. Und von daher ist ‚unpolitisch‘ absoluter Schwachsinn. Wir sind sicher eine total politische Band. Aber wir sind eine sozialpolitische Band, eine sozial-kritische Band und keine partei-politische. Heute sagen wir, es wäre besser gewesen, auf dieses ganze ‚unpolitisch‘ Gehabe zu verzichten und sich als politisch denkende Band zu bezeichnen.“ (http://homepage.o2mail.de/meine-meinung-zu-frei.wild/downloads/Freiwild_2014_Interview_Linke.pdf;14.08.2016)

Frei.Wild ist keine Intellektuellen-Band, ihr Zugriff selbst auf Themen, die ihr wichtig sind, wie Heimat, Identität, Tradition, Glaube etc., ist ein intuitiver, kein diskursiver. Ihre Haltung zu vielen Fragen spiegelt die Traditionen ihrer Familien und ihres Heimatlandes wider, kaum gebrochen durch jugendliches Aufbegehren, selten gesellschaftskritisch reflektiert. Für ein Kneipengespräch in gemütlicher Runde zu später Stunde oder ein Meet & Greet mit Fans mag das genügen – doch wenn Philipp Burger sich heute zu irgendeinem Thema äußert, hören ihm Zehntausende zu. Das weiß er. Und immer öfter gerät seine Lust an Provokation in Widerstand zu einem Gefühl der „Verantwortung“. Heute denkt er erst nach und äußert sich dann – das war nicht immer so und misslingt dem impulsiven Macher gelegentlich immer noch. Er versucht, die Gegenargumente bereits im Vorfeld zu kennen, sucht häufig den Kontakt zu informierten Menschen, die anders denken als er, lässt sich auch bei den regelmäßigen Teambesprechungen zwischen Band, Plattenfirma, Vertrieb, Anwälten, Grafiker, Fan-BetreuerInnen u. a., in denen durchaus sehr kontroverse Positionen aufeinandertreffen, durch Argumente überzeugen. Ob sie es wollen oder nicht: Frei.Wild erlebt gerade das, was vielen anderen Bands auch widerfuhr, die subkulturell an den Start gingen, den Sprung in die Professionalität der Charts-Bands wagten und eines Tages als Stammgast im Mainstream landeten, auch wenn sie weiterhin nur den Hintereingang benutzen dürfen: Sie verändern sich. Ihre Welt wird größer, widersprüchlicher, bunter. Frei.Wild im Jahr 2016 ist eine Band im Umbruch – für einen Beobachter und eine Biografie sicherlich die spannendste Zeit.

Im Umbruch befindet sich auch Südtirol, die Heimat der Band, der sie einige ihrer wichtigsten Lieder gewidmet haben, die zugleich die größten Irritationen auslösten. Frei.Wild ist eigentlich nicht wirklich zu verstehen, wenn man ihren Hintergrund nicht kennt, nichts weiß von Südtirol, seiner Geschichte und Mentalität. Doch gerade wir Deutschen wissen in der Regel sehr wenig über Südtirol, kennen allenfalls die schöne Oberfläche der Urlaubsbilder. Und sogar manche Fans halten Frei.Wild für eine österreichische Band. Der italienische Faschismus, der Südtirol bis in die 1970er Jahre hinein geprägt hat, ist hierzulande selten eine Unterrichtsstunde wert. Deshalb habe ich in diesem Buch ein Kapitel zur Geschichte Südtirols eingefügt.

Frei.Wild wird sich nicht missbraucht fühlen, wenn ich sage, in diesem Buch geht es nicht nur um sie. Dieses Buch schreibt Geschichte und erzählt Geschichte(n) von vielen anderen Menschen. Die zwar alle auch Frei.Wild-Fans sind, aber eben nicht nur. Wie M. aus Görlitz in Sachsen, der nach der Wende massiv in die Neonazi-Szene abrutschte und erst zwölf Jahre später wieder den Weg hinausfand. Oder der 18-Jährige, der neben Frei.Wild am liebsten Feine Sahne Fischfilet hört, sich in der Partei Die Linke engagiert und die linksradikale Szene trotzdem unsympathisch findet.

Wenn man sich mit Frei.Wild-Fans beschäftigt, tun sich oft Widersprüche auf, deren Existenz schwarz-weiß denkende Menschen nicht wahrhaben wollen: Der 17-jährige Sympathisant der neurechten „Identitären Bewegung“, der die Broilers, Kraftklub und Sleipnir zu seinen Lieblingsbands zählt. Die 19-jährige Emo, die „Hipster und Kanaken“ nicht leiden kann. Der 29-jährige Ex-Antifa, der heute neben Frei.Wild immer noch Slime mag und in einem Polizeisportverein zum Kickbox-Training geht. Der 18-Jährige aus NRW, der sich im Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr engagiert und neben Frei.Wild „Böhse Onkelz, Die Toten Hosen, die ärzte“ als seine absoluten Lieblingsbands benennt. Die 28-jährige Ex-Punkerin, die es heute bevorzugt, „mit meinen Freunden im Wirtshaus in Tracht zu sitzen, gemütlich Volkslieder zu singen“ und beim Bier „hitzige Diskussionen“ über „Ausländer“ zu führen. Den typischen Frei.Wild-Fan gibt es nicht – schon gar nicht in Bezug auf die politische Gesinnung. Wer meint, alle Frei.Wild-Fans seien „rechts“ oder „rassistisch“, der glaubt vermutlich auch noch, dass alle Punks links sind und Rock‘n’Roll immer progressiv war. Die Realität sieht anders aus. Auch wenn es manchen wehtut.

Ich habe für dieses Buch 4.206 Frei.Wild-Fans befragt. Was bedeutet dir die Band? Welche Frei.Wild-Lieder bedeuten dir besonders viel? Interessierst du dich für Politik? usw. 430 dieser Fans waren bereit, sich an einer zweiten Fragerunde zu beteiligen, mit vertiefenden Fragen: Was sind für dich die Unterschiede zwischen Frei.Wild und Rechtsrock-Bands? Warum bist du kein Neonazi geworden? In welchen Situationen hörst du Frei.Wild besonders? usw. 82 Fans konnte ich nach Auswertung der Fragebogen weitere Nachfragen stellen, mit 18 Fans habe ich darüber hinaus individualisierte biografische Interviews geführt.

50–70.000 Fans gehören zum harten Kern der Frei.Wild-Fanszene, das heißt, sie besuchen mindestens ein Konzert der Band pro Jahr, die Mehrzahl von ihnen eher zwei oder drei, neben den Tournee-Konzerten sehen sie ihre Lieblingsband noch auf einem der einschlägigen Festivals (etwa dem Alpen Flair). Sie zeigen ihre Leidenschaft durch entsprechende Fan-Bekleidung (und kaufen überhaupt sehr gerne Band-Merchandise), besitzen selbstverständlich alle veröffentlichten Tonträger und Videos. Etwa 20-25.000 von ihnen sind Mitglied in zumeist mindestens zwei Frei.Wild-Facebook-Gruppen. Neben den drei größten Geschlossenen Gruppen Frei.Wild (20.760 Mitglieder), Frei.Wild.... Wahre Freunde unterwegs (7.010 Mitglieder) und Frei.Wild-Fans Weltweit (6.483 Mitglieder), die den Großteil der Fans ‚organisieren‘ dürften, bestehen derzeit bei Facebook 102 weitere Frei.Wild-Gruppen sowie 99 weitere Seiten, von denen allein die offizielle Facebook-Seite der Band 518.670 „Likes“ hat. Knapp 5.000 Frei.Wild-Fans sind im Frei.Wild Supporters Club e. V. organisiert – Tendenz steigend.

Abgesehen vom Offensichtlichsten – der Liebe zu Frei.Wild und anderen Bands – haben sowohl Deutschrock-Fans als auch die meisten Bands der Szene vor allem eines gemeinsam: ihre politische Haltung – bzw. das Einverständnis, keine politische Haltung zu besitzen. Individuell gesteht schon der eine oder andere zu, dass er oder sie über politische Ansichten verfügt – und interessanterweise hat die Fan-Studie gezeigt, dass Frei.Wild-Fans sogar stärker an politischen Fragen interessiert sind als der Durchschnittsdeutsche. Doch als ‚Szene‘: Auf keinen Fall! „Wir sind unpolitisch!“

Das ist allerdings ein Phänomen, dem man häufig bei Jugend- und Subkulturen begegnet, die in der Öffentlichkeit diametral anders wahrgenommen werden, nämlich als durchaus ‚politisch‘ orientiert, und zwar zumeist in der ‚rechten‘ Richtung: Skinheads, Rocker, Hooligans, Rockabillys, Fußballfans. Die Selbststilisierung als ‚unpolitisch‘ ist hier weniger eine Selbstcharakterisierung als eine Abwehrreaktion auf stigmatisierende Fremdzuschreibungen.

Eine zweite Erklärung des offensichtlichen Widerspruchs zwischen der Selbstbeschreibung als ‚unpolitisch‘ und dem zugleich nicht geringen politischen Interesse und überraschend vielfältigen zivilgesellschaftlichen Engagement vieler Frei.Wild-Fans liegt im Wandel der Bedeutung des Wortes ‚Politik‘. Politik wird von großen Teilen der Bevölkerung nicht mehr als Möglichkeit und Aktivität der Gestaltung des eigenen Lebensumfeldes definiert, sondern reduziert auf Parteipolitik. „Na klar engagier ich mich gegen Rassismus, aber das hat doch nichts mit Politik zu tun, sondern mit Menschlichkeit.“ – Kein Einzelfall.

Heimatliebe ist ein wichtiger Begriff für Frei.Wild und deren Fans. Sind sie damit auch gleich ‚rechts‘? Oder nur auf der Höhe der Zeit in einem Europa, das immer mehr regionale Identitäten entdeckt und entwickelt?

„Wer ist das Volk? Was ist deutsch?“ – Wer solche Fragen stellt, gerät schnell in den Verdacht, Pegida & Co. Vorschub zu leisten, einen exklusiven Patriotismus hoffähig zu machen. Nun, ich glaube kaum, dass der noch hoffähig gemacht werden muss. Er ist es schon. Gut ein Drittel der Bevölkerung wünscht sich weniger oder gar keine Migrant_innen in Deutschland, in manchen Bundesländern und Regionen Süd- und Ostdeutschlands stimmt bei entsprechenden Umfragen sogar eine Mehrheit der Bevölkerung in das xenophobe Horn. Die vorherrschende Flüchtlingspolitik nicht als rassistisch zu bezeichnen, wäre eine Verharmlosung der tagtäglich vollzogenen und bürokratisch legitimierten Menschenrechtsverletzungen. Dazu bedurfte es nicht einmal der NPD, Pegida, AfD und ähnlicher Randgruppen, um der Mitte der Gesellschaft das solidarische Fühlen und Handeln auszutreiben.

Natürlich gibt es auch die andere Seite. Millionen Deutsche sprechen sich für eine offene Gesellschaft und gegen Diskriminierungen aus, Hunderttausende engagieren sich ernsthaft in verschiedensten Bereichen der Politik, Bildung, Kultur oder Pädagogik für ein gleichberechtigtes Miteinander. Wer möchte, kann durchaus stolz sein darauf, was sich in den letzten fünf Jahrzehnten seit dem Aufbruch der Student_innen und dem historischen Kniefall von Willy Brandt in Warschau hierzulande entwickelt hat. Aber es gibt Bereiche der Gesellschaft, die dieses Engagement für „mehr Demokratie und Toleranz“ nur selten erreicht. Dazu gehören etwa die Alten, und in besonderem Maße ältere Migrant_innen, die von kultureller Teilhabe an der Mehrheitsgesellschaft nach wie vor weitgehend ausgeschlossen bleiben, oder auch die sogenannten „Bildungsfernen“. Und eine weitere Gruppe, die sich nicht durch ein spezifisches Milieu oder eine Alterskohorte definiert, sondern durch ihren oft fundamentalistisch eingebrannten Hass auf alles „Politische“: „Ich bin unpolitisch“ ist das identitätsstiftende Mantra einer wachsenden Gruppe der Bevölkerung, die derzeit weder durch rechte noch linke Parteien erreichbar ist, im Kern jedoch eher konservatives Gedankengut, oft in Kombination mit einer romantisch verklärten „Kleine-Leute“-Perspektive („wir hier unten – die da oben“), verinnerlicht hat und Halt und Sicherheit im Rückzug aus „der Gesellschaft“ sucht. Eine Mentalität, die schon große Teile der DDR-Gesellschaft geprägt hat (die Familie als Rückzugsort gegenüber dem Staat) und nun unter anderen Vorzeichen – Globalisierung, Wirtschaftskrisen, die neue Unüberschaubarkeit der Verhältnisse und die Unmöglichkeit, Verantwortliche/Zuständige für all das zu finden – eine kapitalistische Renaissance erlebt. „Heimat“ ist ihnen wichtig, „Deutschland“ nicht unbedingt, da sie „Heimat“ als ihren privaten Nahraum definieren (Natur, Familie und Freunde, ihre persönliche Geschichte), „Deutschland“ als Ganzes jedoch über seine Politik(er_innen) definiert wird. Die Anfälligkeit für xenophobe und andere Populismen ist groß, insofern bisweilen auch eine Schnittmenge zu AfD & Co. vorhanden. Facetten dieser Mentalität findet man ebenso bei rechtsextrem Orientierten, doch es gibt Unterschiede, die eine undifferenzierte Gleichsetzung verbieten sollten: Sie sind keine in der Wolle gefärbten Rassist_innen, sie sympathisieren nicht mit der Brutalität der rechtsextremen Prollheads, die sich krakeelend vor Flüchtlingsheimen aufbauen. Ihre Empörung bleibt ohnmächtig, denn sie findet keinen Empfänger; ihre Wut richtet sich letztlich gegen das neoliberalistische Gas, das immer mehr Sphären der Gesellschaft verseucht (vgl. Heinzlmaier 2013), doch dieses hat kein Gesicht, keine erkennbare Struktur. So bleibt nur das naheliegendste Feindbild: „die Politik“. Sie sind nicht Teil linksintellektueller Diskurswelten, in denen sich hauptsächlich Menschen streiten, die bis auf vier Stellen hinterm Komma schon einer Meinung sind, auf herablassende Tugendwächter_innen reagieren sie allergisch. Aber: Sie sind erreichbar. Zum Beispiel von Frei.Wild.

Klaus Farin, August 2016

DIE BAND

„Frei.Wild ist erfolgreich, weil sie die stumme Wut und gestockten Gefühle von Millionen kanalisieren, ihre Wünsche nach Ausbruch und Abtanzen bedienen. Sie schaffen Gemeinschaft wie ein großer Fußballclub, an dessen Riten sie bewusst andocken, sie sind die Borussia Dortmund des Deutschrock.“

Hans Heiss

Jochen „Zegga“ Gargitter

Jochen „Zegga“ Gargitter, geboren am 15. Mai 1973, ist der Oldie der Band. Der Einzige, der schon relativ früh sein Elternhaus verließ. Bereits mit 17 Jahren ging er für ein Jahr zum Arbeiten nach Deutschland. „Und dann bin ich wieder zurück zu Mami.“ Mit 23 ist er dann endgültig ausgezogen – zwei Kilometer weiter.

Zegga war als kleiner Junge viel mit seinen Großeltern unterwegs. „Sie haben im Sommer immer eine Almhütte gepachtet und bewirtschaftet, mit Kühe melken, Käse produzieren, Heu mähen usw. – das war eine Menge Arbeit. Ich war da immer mit dabei und habe ihnen geholfen. Vom Großvater hab ich sehr viel gelernt, vor allem, was das handwerkliche Geschick anbelangt, aber auch viele Lebensweisheiten.“ Der Großvater ist erst 2013 im Alter von 93 Jahren verstorben. Die Großmutter lebt noch und ist mit ihren inzwischen 86 Jahren noch sehr fit. Für Zegga war der Großvater „so was wie der Vaterersatz, hat die Vorbildfunktion übernommen“. Denn Zeggas Vater starb bereits im Februar 1981 mit 33 Jahren bei einem Autounfall. Zegga war damals erst sieben Jahre alt. „Da wächst man natürlich etwas anders auf, es fehlt ein wichtiger Teil im Leben. Wohl auch deshalb habe ich die Zeit mit dem Großvater immer sehr genossen.“

Zegga hat eine zwei Jahre ältere Schwester und eine vier Jahre jüngere. Und dann kam noch der kleine Bruder. Als der Vater starb, war die Mutter hochschwanger. Aber im Haus der Großeltern gab es noch weitere Kinder. Die Großmutter hat immer, damit zusätzliches Geld hereinkommt, tagsüber Kinder zu sich genommen und betreut, behinderte Kinder. „Dann haben wir zusammen gegessen, und ich war den anderen Kindern beim Essen behilflich. Da hat man halt schon in frühem Alter gesehen, wie es so ist im Leben, dass es nicht allen Menschen gut geht, dass nicht alle Menschen gesund sind.“ Offenbar eine prägende Erfahrung für Zegga, die mit dazu beitrug, sein sehr starkes soziales Denken und seine Empathiefähigkeit auszubilden. Ähnlich bei Föhre: Beide sind nicht unbedingt sehr politisch denkende Menschen, aber sie erkennen Unrecht und Ungerechtigkeit und sind in der Lage, sich darüber zu empören.

Zegga hat seine Kindheit dennoch als eine glückliche Zeit in Erinnerung. „Natürlich, mit einem Vater wäre es optimaler, aber es war schon auch so eine glückliche Kindheit. Ohne Vater wird man vielleicht selbständiger.“ Als er sich entscheiden muss, ob er nach den acht Pflichtschuljahren weiter zur Schule gehen oder eine Arbeit suchen soll, entscheidet er sich für eine Ausbildung als Gärtner – den Beruf, den auch schon sein Vater ausübte. „Meine Mutter hat mich in die Oberschule für Landwirtschaft eingeschrieben und mich dann selbst entscheiden lassen, was ich machen möchte. Ich hab mich fürs Arbeiten entschieden, damit ich ihr finanziell unter die Arme greifen konnte und natürlich auch selbst etwas Geld hatte.“ Denn als der Vater ums Leben kam, schien es gerade mit der Familie finanziell aufwärts zu gehen. So hatte man beschlossen, die für die fünfköpfige Familie sehr eng gewordene Wohnung bei Brixen aufzugeben und ein eigenes Haus zu bauen, mit eigenem Garten und viel Platz auch für das bereits erwartete sechste Familienmitglied. Der Rohbau war schon fertig und der Einzugstermin rückte näher, als der Vater plötzlich nicht mehr da war. „Natürlich stand’s da finanziell nicht gut um uns. Und so hab ich mich entschieden, die Arbeit anzunehmen und die Familie zu unterstützen. Beide Schwestern haben ja studiert, und da brauchten wir jeden Cent, den ich dazuverdienen konnte.“ Die Mutter konnte mit vier Kindern zwischen zehn Jahren und wenigen Monaten längere Zeit gar nicht arbeiten gehen und der spätere Job als Sekretariatshilfe in einer Schule brachte finanziell auch nicht sehr viel ein.

Aber Zegga fiel es auch nicht sonderlich schwer, der Schule adieu zu sagen. Ein besonders eifriger Schüler war er ohnehin nie. „Ich wäre ein guter Schüler gewesen, aber ich machte immer nur das, was unbedingt sein musste“, erinnert er sich schmunzelnd. „Es gab Fächer wie Deutsch, Grammatik, Mathe, da hatte ich überhaupt keine Probleme, das waren meine Lieblingsfächer. Hingegen andere Fächer, wie zum Beispiel Geschichte, haben mich überhaupt nicht interessiert. Heute interessiert mich das schon eher, merkwürdigerweise. Aber ich war froh, als ich dann die Schule verlassen und arbeiten gehen konnte.“ Und er bekommt auch sofort einen Ausbildungsplatz in der Gärtnerei, in der sein Vater früher gearbeitet hatte. Seine beiden Schwestern hingegen schlagen einen anderen Weg ein: Sie werden Lehrerinnen. Der Bruder ist heute selbständiger Malermeister.

Zegga schließt seine Ausbildung zum Gärtner mit 17 erfolgreich ab – doch die Gärtnerei braucht keinen weiteren Gesellen. Die Arbeitslosigkeit währt jedoch nicht lange. Durch die Vermittlung seines bisherigen Arbeitgebers bekommt Zegga einen neuen Job im bayerischen Rosenheim. „Und das war für mich natürlich ein super Leben: mit 17 alleine in einer Bude zu leben. Ich hatte ein eigenes kleines Zimmer mit Bad und Küche und konnte da mein eigenes Leben führen, mal ohne die ganzen Pflichten und Regeln von zu Hause. Ich hab auch schnell Anschluss gefunden, Leute kennengelernt, mit denen Partys gefeiert … Das war schon eine coole Zeit.“ – „Eine Zeit, die von neuen Freundschaften, Frauen und Alkohol geprägt ist, ihn jedoch auch reifen und neue Erfahrungen sammeln lässt“, heißt es dazu etwas sybillinisch in der 2011 erschienenen offiziellen Band-Biografie Allein nach vorne (Frei.Wild 2011: 17).

Ganz so pflegeleicht scheint Zegga aber auch schon in den Jahren vor seiner Sturmfreie-Bude-Zeit in Deutschland nicht gewesen zu sein. „Wenn du meine Mutter fragen würdest, würde die sagen, ich war schwierig. Klar, wenn man 14, 15, 16 ist und zu Hause die rauen Worte des Vaters fehlen …“, erinnert er sich an seine (post)pubertären Jahre. „In dem Alter denkst du ja, du bist der Größte und Beste, und willst deinen eigenen Weg gehen und lässt dir von deiner Mutter nichts mehr sagen. Man hat dann seinen Kumpelkreis, fährt mit dem Moped durch die Gegend, baut sich eine Hütte und feiert da drin, kommt drei Tage gar nicht nach Hause …“

Zeggas Kumpels kommen alle aus demselben Ort, man kannte sich eben von der Schule und vom Fußballspielen, entdeckte gemeinsam das andere Geschlecht und viele andere Möglichkeiten, sich die Langeweile zu vertreiben, die die Alten allerdings weniger mochten. „Wir haben besonders gern das gemacht, was wir nicht machen sollten.“

Schon nach einem Jahr kehrt Zegga wieder aus dem deutschen Exil in seine Heimat zurück – und findet jetzt auch dort einen Job als Gärtner in einem Gartencenter. Fast zwanzig Jahre lang sollte er an diesem Arbeitsplatz bleiben. Seit 2010 ist er wie die anderen drei Berufsmusiker.

Zegga ist nicht verheiratet, hat aber seit gut 18 Jahren eine Lebenspartnerin und zwei Kinder: eine fünfjährige Tochter und einen Sohn im Alter von 15 Jahren. Sein Sohn führt Zegga heute vor Augen, wie er selbst früher war. „Er gibt mir jetzt alles zurück, was ein Vater eigentlich nicht will, aber meine Mutter mitmachen musste. Also die nächsten Jahre werden sicher noch interessant“, lacht er. Allerdings versucht er auch nicht, dem mit Verboten Herr zu werden. Während Philipp sich im Interview eher als autoritärer Vater outete, ist Zegga überzeugt – und weiß es wohl auch aus eigener Erfahrung –, dass Verbote sowieso nichts bringen. „Ich versuche, überhaupt nichts zu verbieten. Ich rede viel mit ihnen, probiere viel im offenen Gespräch zu klären. Ich möchte, dass meine Kinder keine Geheimnisse vor mir haben müssen. Wenn mein Sohn die erste Zigarette probieren will, soll er mir das ruhig sagen können. Ich rauch ja auch und hab das früher auch heimlich machen müssen. Es gibt viele Familien, die verbieten den Fernseher, und wenn die Kinder dann bei uns zu Besuch sind, sind sie so fanatisch und geil auf den Fernseher … Wenn ich den anmache, hören und sehen die nichts anderes mehr. Und bei uns läuft der Fernseher eigentlich den ganzen Tag und die Kleinen sind das so gewohnt, dass es für sie uninteressant ist. Die gehen lieber raus, als stundenlang am Fernseher zu sitzen. Aber alles, was du verbietest, wird interessant. Deshalb werde ich meinem Sohn nie sagen: Du darfst keinen Joint rauchen, du darfst keinen Alkohol trinken … Da muss er selbst drauf kommen und entscheiden, was er machen will. Zurzeit sagt er, er wird niemals rauchen. Beim Bier sagt er schon mal: So einen kleinen Radler könnte ich schon mal probieren. Mal schauen. Aber verbieten ist der falsche Weg. Ich rede mit ihm lieber darüber, dass Rauchen zum Beispiel eine Sucht ist, die ich selbst nicht mehr losbekomme, und dass das wirklich scheiße ist.“

Philipp über Zegga: „Die Geradlinigkeit ist Zeggas größte Stärke. Das hat uns als Band oft den Umgang mit Veranstaltern, mit Crew-Mitgliedern und anderen erleichtert. Wenn er eine Meinung hat, sagt er sie. Auch stellenweise auf eine Art, die ich mich nie trauen würde, weil ich dafür die Konsequenzen scheuen würde. Diese sind ihm in dem Moment scheißegal. Das ist sicher eine Stärke von ihm, die so kein anderer in dieser Band hat.“

„Ich hasse es, wenn einer zu viel spricht – und dann auch noch immer von sich.“

INTERVIEW MIT JOCHEN „ZEGGA“ GARGITTER

Die anderen in der Band waren sehr lange im ‚Hotel Mama‘. Wie lange hast du zu Hause gewohnt?

Ja, sind sie zum Teil ja heute noch. Ich war eigentlich schon früh selbständig. Mit 17 bin ich schon ein Jahr nach Deutschland zum Arbeiten gegangen. Und dann bin ich wieder zurück zu Mami [lacht]. Mit 23 bin ich dann endgültig ausgezogen.

Wie lebst du heute? Hast du eine eigene Familie?

Ich bin nicht verheiratet, habe aber eine Lebenspartnerin und zwei Kinder.

Heiraten wollt ihr nicht?

Ich finde das eher unwichtig, obwohl das Thema schon oft zur Debatte kommt. Aber wir haben jetzt keinen Stress deswegen, wir haben gesagt, irgendwann würden wir uns schon dafür entscheiden, auch zur Absicherung der Familie. Aber für mich ist das kein Muss für eine funktionierende Partnerschaft.

Was macht deine Freundin?

Zurzeit kümmert sie sich um Kinder, Haus und Familie. Nebenbei besucht sie immer wieder Fortbildungskurse in verschiedenen Bereichen. Früher hat sie auch in der Floristik gearbeitet.

Bist du jemand, der leicht Freundschaften schließt?

Früher ging’s leichter, muss ich ehrlich sagen. Heute bin ich viel skeptischer, weil ich doch schon meine Erfahrungen gemacht und den einen oder anderen vermeintlichen Freund als falschen Freund erlebt habe. Aber ich bin froh, dass ich aus der Clique von damals noch zwei Kumpels habe, die sind mir sehr wichtig. Logisch verbringt man nicht mehr so viel Zeit miteinander wie früher, aber immer, wenn sich mal ein Tag oder ein Wochenende ergibt, machen wir was zusammen. Ich finde das schön und wichtig.

Bist du noch in irgendwelchen Vereinen?

Nein, nicht mehr. Ich war früher ein sehr vereinsfreudiger Mensch. Klar, mit 15, 16 muss man ja jeden Tag hinaus und was machen: Freiwillige Feuerwehr, Fußball, Musikkapelle, Schützenkompanie, Dart-Verein, 1860er-Löwen-Fanclub … – also ich war fast überall dabei. Aber erstens habe ich heute keine Zeit mehr dafür und ich bin abends auch lieber zu Hause, als immer wieder irgendwelche Verpflichtungen zu haben. Ich überlege aber gerade, ob ich wieder zur Feuerwehr gehe, weil ich es für wichtig halte, dass man in dem Dorf, in dem man lebt, auch etwas zum Gemeinwohl beiträgt.

Und Hobbys?

Radfahren, Wandern, Skifahren und noch viele andere …

Welche Eigenschaften sollten deine besten Freunde haben?

Das Wichtigste ist Vertrauen und Ehrlichkeit. Nicht hintenrum falsch sein, das ist das Wichtigste. Meine zwei besten Freunde wissen zum Beispiel, dass ich nicht immer Zeit habe, aber wenn, dann wissen sie auch, dass das Thema Frei.Wild in der Zeit, wo wir zusammen sind, nicht wichtig ist. Und das ist auch gut so, dass man mit besten Freunden nicht nur über die Arbeit redet. Sonst, wenn ich in die Kneipe gehe oder sonst wo in der Öffentlichkeit bin, werde ich ja ständig angesprochen: Was macht ihr gerade mit Frei.Wild usw. Die meinen es ja gut! Sie freuen sich ja, mehr von der Band zu hören, die sie mögen.

Hörst du selbst Frei.Wild?

Sehr selten. Wenn ich mit meinem Sohn unterwegs bin, läuft oft das Still-Album, weil er das gerne hört. Aber wenn ich alleine unterwegs bin, höre ich lieber was Anderes. Klar, wenn jetzt ein neues Album kommt, das höre ich zunächst rauf und runter.

Was wäre ein echtes Handicap für jemanden, der mit dir befreundet sein möchte?

[Überlegt lange.] Das ist echt schwierig. Ich hasse es, wenn einer zu viel spricht und dann auch noch immer von sich – das geht gar nicht. Ich gehe mit meinem Freund oft fischen, da spricht man nicht viel und jeder genießt einfach nur die Ruhe. Einfach dasitzen, ein Kasten Bier, die Angel rein und genießen. Man muss nicht immer reden. Ich mag es nicht, wenn einer immer Stress hat, immer in Action ist; ich mag in der Freizeit Menschen, die ruhig sind.

Und Freundinnen? Hast du eine beste Freundin?

Freundinnen habe ich eigentlich nicht. Auf meine Schwestern trifft das wohl am ehesten zu, aber ich würde sie jetzt nicht so bezeichnen. Wir waren früher schon immer wie Kumpels zusammen und da hatten Frauen – also einheimische Frauen – einfach keinen Platz zwischen uns in der Hütte. Nur deutsche Touristinnen. [Lacht.]

Frei.Wild ist ja auch eine reine Männer-Gang …

Klar. Das funktioniert auch nur so. Wenn du eine Sängerin hast, wird das alles gleich komplizierter. Wir sind ja mit einem Nightliner unterwegs, dann wäre die immer dabei, da könnten sich Gefühle entwickeln auch Abneigungen. Wenn Männer sich streiten, trinken die hinterher ein Bier zusammen und innerhalb einer Stunde ist alles wieder in Ordnung. Bei Frauen dauert das länger, die verdauen das nicht so schnell, die sind nachtragender.

Was ist Frei.Wild für dich: Freunde oder nur die Firma, in der du gut Geld verdienen kannst …?

Nein, eine Firma sind wir ja erst seit ein paar Jahren. Wir sind wirklich zu Freunden geworden. Als wir angefangen haben, kannten wir uns nicht wirklich; wir kamen alle aus unterschiedlichen Orten und hatten keinen gemeinsamen Freundeskreis. Und das ist eigentlich auch gut so. Wenn du zusammen arbeitest und dann auch noch in der Freizeit so eng zusammen bist, würde das auch nicht funktionieren. Wir sind viel zusammen bei der Arbeit – oder bei unserem Hobby, das wir zum Beruf gemacht haben, aber wenn wir zu Hause sind, geht jeder seinen eigenen Weg und bekommt ein wenig Abstand von dem Ganzen. Am Anfang war ja nichts da außer ein stinkender alter Probenraum, in dem wir uns dreimal die Woche zum Proben getroffen haben, weil wir Mucke machen wollten – und da wirst du zu Freunden. Natürlich hatten wir da auch schon im Kopf, wir machen das, um mal Konzerte zu spielen, etwas bekannter zu werden, aber dass wir so weit kommen, hat sich ja niemand gedacht. Und über die vielen kleinen Schritte bis heute sind wir zusammengewachsen, also ich würde uns schon als Freunde bezeichnen. Obwohl wir vier völlig verschiedene Charaktere sind.

Was sind deine wichtigsten Charaktereigenschaften?

Pünktlichkeit, Ehrlichkeit, vertrauensvoll.

Was ist dir wichtig im Leben?

Gesundheit. Gesundheit ist das Wichtigste.

Hast du Pläne für deine Zukunft?

Nein, ich lass mich jetzt erst einmal mittreiben. Wie es in zehn Jahren mit Frei.Wild aussieht, weiß ja keiner. Das kann sehr schnell vorbei sein. In der Musikbranche bist du schnell wieder weg vom Fenster. Das kann ich nicht planen.

Bist du jemand, der gerne plant, oder lässt du lieber alles auf dich zukommen?

Ich würde eigentlich schon gerne planen, aber das geht ja leider nicht immer.

Machst du dir oft Sorgen um deine Zukunft?

Nein, das nicht. Sorgen mache ich mir nicht. Einen Traum habe ich: Ich würde gerne irgendwann, wenn meine Kinder groß sind, mit meiner Frau meinen Lebensabend am Strand verbringen, mit einem kleinen Häuschen. Aber das ist noch weit weg. Hoffentlich.

Du würdest also Südtirol verlassen?

Ja, klar. Irgendwohin gehen, wo es ruhig ist. Aber vielleicht würde ich es auch gar nicht schaffen und schon nach zwei Wochen sagen, das geht überhaupt nicht. Aber ich würde es schon gerne versuchen.

Bist du eigentlich religiös?

Ja, wir wurden alle so erzogen. Wir hatten in der Schule damals einen strengen Religionslehrer, ein Pfarrer. Aber in den letzten Jahren haben mich auch andere Religionen sehr interessiert; ich wollte wissen, wie das zum Beispiel im Buddhismus ist, und hab viele Bücher gelesen, von anderen Religionen auch. Mit Reinhold Messner hab ich mich mal unterhalten über Religion, mich hat interessiert, wie er das sieht. Und da hat er gesagt: Alle Religionen sind Erfindungen von Menschen. Und das stimmt, das ist sicher so. In unserem Land gehört die Religion einfach zur Tradition, zur Kultur. Früher mussten wir in die Kirche gehen, das war Pflicht wie zum Beispiel auch, Ministrant zu sein. Und es gibt noch heute viele, die das als Pflicht sehen, jeden Sonntag in die Kirche zu gehen. Das sehe ich nicht so. Ich gehe höchstens mal mit der Kleinen, wenn eine Prozession ist, ein wenig schauen. Aber ich muss nicht in die Kirche gehen, damit die anderen Leute mich sehen. Wenn ich Lust habe, gehe ich runter zum Kloster, das ist ja nicht weit von uns, und setze mich da still zehn Minuten hin und mache mir meine Gedanken; das bringt mir viel mehr als dieses Ritual in der Messe.

Du erziehst deine Kinder also auch nicht religiös?

Nein, nicht wirklich. Also mit der Kleinen zumindest bete ich schon das Schutzengel-Gebet, aber das ist eher ein Gute-Nacht-Ritual. Das mit der Kirche kommt ja sowieso, wenn sie in den Kindergarten geht, erst recht in der Schule. Das ganze System ist ja bei uns auf dem Religiösen aufgebaut. Und wenn die Kleine dann ihre Erstkommunion hat, geht man auch wieder öfters in die Kirche mit ihr. Das ist ein normaler Kreislauf bei uns.

Was macht dich wütend?

Wenn einer etwas über mich erzählt, was nicht stimmt. Lügen überhaupt macht mich wütend. Unpünktlichkeit macht mich auch wütend.

Wovor hast du Angst?