9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Berlin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Frankie Wilberforce ist Anfang dreißig, erfolgreicher IT-Unternehmer und Single, er weiß genau, was er will. Eines Tages lernt er bei einem Ausflug den exzentrischen Landlord Francis Black kennen, zu dem er sofort eine tiefe Verbundenheit spürt. Die Begegnung verändert für ihn alles: Er wird in eine exquisite Gesellschaft von jungen Aristokraten und Hedonisten eingeführt, und schon bald verliebt er sich in eine Frau, in das pralle Leben, vor allem aber in die feine Kunst des Weintrinkens. Kurzerhand verkauft er sein Unternehmen und übernimmt Francis' spektakulären Weinkeller. Nur drei Jahre später ist Wilberforce ein Wrack ... Paul Torday hat mit Bordeaux einen mitreißenden Roman über Obsessionen, Sucht, Loyalität und die unglaubliche Kraft des Zufalls geschrieben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

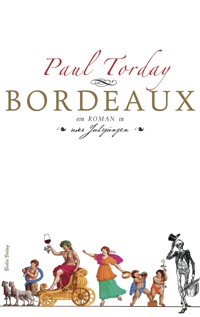

Paul Torday

BORDEAUX

Ein Roman in vier Jahrgängen

Aus dem Englischen von Thomas Stegers

Berliner Taschenbuch Verlag

Für Piers und Nicholas, Jonathan und Charles

Wilberforces Blick ging zur Decke, so dass er anscheinend nicht merkte, wie das volle Glas an seine Lippen kam und das leere wieder hinunter.

William Makepeace Thackeray, Jahrmarkt der Eitelkeit

2006

1

Ich war zu hastig aus dem Taxi ausgestiegen. Auf den Fersen schaukelte ich nach hinten, um mich wieder zu fangen, und stellte fest, dass es am besten war, mich ans Taxi zu lehnen und nach oben zu gucken, wenn ich mein Gleichgewicht wiedererlangen wollte. Der Himmel war schwarz und undurchdringlich, einige Sterne funkelten, aber ich konnte nicht mehr so viele erkennen wie früher. Einmal den Blick gehoben, fiel es mir schwer, ihn wieder zu senken.

»Ist alles in Ordnung, mein Herr?«, fragte der Fahrer. Ein jüngerer Mann hätte mich wahrscheinlich beschimpft, weil ich gegen sein Taxi gestoßen war; dieser Mann entstammte einem Zeitalter, in dem Taxifahrer noch Droschkenkutscher hießen und Kunden mit »mein Herr« oder gar »gnädiger Herr« angeredet wurden.

Alles in Ordnung? Gute Frage. Nicht so leicht zu beantworten. Es erforderte einige Überlegungen, bevor ich darauf etwas erwidern konnte. Ich sah auf zum Sternenhimmel und dachte über die Frage nach.

»Das macht fünfzehn Pfund, mein Herr«, sagte der Fahrer.

Mir wurde bewusst, dass ich ihm eine Antwort schuldig geblieben war. Ich zog einige Scheine aus einem Bündel, das ich in einer Geldklammer aufbewahrte, und bezahlte ihm irgendeine Summe. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war, aber der Mann schien damit zufrieden.

»Alles Gute für Sie, gnädiger Herr«, sagte er und fuhr davon.

Ich schaukelte wieder auf den Fersen, ein angenehmes Gefühl. Noch einmal bekam ich ein Stück vom Nachthimmel zu sehen und, als mein Gewicht sich wieder auf die Zehen verlagerte, ein Stück der Fassade des Restaurants vor mir. Ein kleines diskretes Schild zeigte »Les Tripes de Normandie« an, ein sehr gut gehendes Restaurant, wie ich gehört hatte. Ich war noch nie dort gewesen. Ich ging nicht gerne zweimal in das gleiche Lokal, es sei denn, es war wirklich ausgezeichnet. Neuerdings gab es immer Ärger, wenn ich ein Restaurant aufsuchte, in dem ich schon mal gegessen hatte. Das Schild gefiel mir. Die Schrifttype war vermutlich Arial, und die Beleuchtung war raffiniert, die Zeichen aus Neonröhren, in einem gebrochenen Weiß, fast cremefarben, vor einem polierten schwarzen Marmorband.

Angeblich war der Küchenchef hervorragend. Er hatte ein Menü kreiert, das auf ländlichen französischen Gerichten basierte und sie zur Kunstform erhob. Er trat in zahlreichen Kochshows im Fernsehen auf, das Publikum verehrte und bewunderte ihn. Ich zitiere hier nur aus der Website, die Küche eines Restaurants interessiert mich eigentlich gar nicht. Es ist die Weinliste, der meine Aufmerksamkeit gilt. Als ich die Website von »Les Tripes« aufrief, hatte ich gleich als Erstes die Weinliste angeklickt und entdeckt, dass sie einen 82er Château Pétrus anbot. Wie das Wetter in Westfrankreich zu der Zeit war, weiß ich nicht, aber ich hatte etwas darüber gelesen. Das Frühjahr war kühl, darauf folgte ein warmer Sommer, der sich bis in den September hinzog: endlose Sonnentage, wenig Regen. Die Bedingungen für die Weinberge bei Bordeaux waren in diesem Jahr ideal. Der 82er ist daher ein Jahrgang, der scheinbar ewig währte. Er ist ein Klassiker. Kein Wunder, dass es immer schwieriger wird, ihn aufzutreiben.

Einen 82er Pétrus auf der Weinkarte, das ist, als hätte man einen Diamanten auf der Straße gefunden. Die Rebfläche des Weinguts beträgt nur 11,3 Hektar, jährlich werden etwa 25 000 Flaschen produziert. Die Trauben werden gelesen, vierundzwanzig Tage lang vergärt und anschließend in Betontanks mazeriert. Danach lässt man den jungen Wein zwanzig Monate in Eichenfässern heranreifen, bevor er in Flaschen abgefüllt wird. Jetzt braucht man nur noch fünfzehn bis zwanzig Jahre zu warten, bis man ihn trinken kann. Selten stößt man heute auf einen 82er Pétrus oder auf einen der früheren Jahrgänge, doch wenn man irgendwo eine Flasche aufgetrieben hat, sollte man die Gelegenheit nutzen. Der Wein ist nicht billig, auf der Website des Restaurants wurde die Flasche für 3000 Pfund angeboten; aber für einen passionierten Weintrinker, hat er erst mal gefunden, was er gesucht hat, ist das unerheblich. Das habe ich schon immer gesagt.

Zu Hause hätte ich diesen besonderen Jahrgang Pétrus nicht trinken können. Ich besitze zwar sehr viel Wein, den ich von Francis Black übernommen habe. Manche Leute würden sogar sagen, es sei unvorstellbar viel Wein. Aber ein Château Pétrus 1982 war nicht darunter.

Ich hatte aufgehört, auf den Fersen zu schaukeln, und beschloss, in das Restaurant zu gehen. Kaum war ich durch die Tür getreten, wurde mir der Mantel abgenommen: »Mr Wilberforce?«

Ich nickte, und der Kellner fragte mich, ob er mich an meinen Tisch führen dürfe. Das Restaurant war ziemlich leer. Es hatte gerade erst geöffnet, es war kurz nach neunzehn Uhr. Ich gehe gerne am frühen Abend in Restaurants, damit ich dort sehr lange bleiben kann, wenn mir danach ist – wenn zum Beispiel auf der Karte mehrere verschiedene Weine aufgelistet sind, die ich probieren möchte. Falls ich nur einen einzigen Wein interessant finde, kann ich mein Essen einnehmen und ein, zwei Flaschen Bordeaux trinken, und ich bin wieder draußen, bevor es voll wird und die Gefahr besteht, dass ich abgelenkt werde.

Ich betrat einen warmen, dezent erleuchteten Raum. Die Tische waren aus dunkler Eiche, mit weißen, quadratischen Leinendecken. Zwei Kellner waren noch dabei, die Tischkerzen anzuzünden. Ein anderer korrigierte mit mikroskopischer Genauigkeit die Ausrichtung der Messer und Gabeln, hob die großen, kelchartigen Weingläser hoch und inspizierte sie auf Staubpartikel. Ein Mädchen legte letzte Hand an ein üppiges Blumengesteck in der Mitte des Raums. Neben der Schwingtür zur Küche stand, im Gespräch mit dem Koch, in einer makellosen marineblauen Uniform, eine wichtig aussehende Person, die ich für den Oberkellner hielt. Ein weiterer Kellner, in weißem Hemd und schwarzer Weste, ordnete hinter der Theke die Flaschen auf den Regalen und fuhr mit einem Staubwedel an ihnen entlang, so dass sie in dem von den Spiegeln dahinter reflektierten Licht wieder blitzten und schimmerten. Der Tresen selbst war ein tiefer Pool aus Mahagoni, auf dem Aschenbecher aus Kristallglas glitzerten. Auch er wurde ein letztes Mal poliert, wie ich beobachtete, und die Aschenbecher, obwohl bereits sauber, wurden hochgehoben und noch einmal ausgewischt.

»Möchten Sie erst an der Bar etwas trinken, oder soll ich Sie gleich zu Ihrem Tisch führen?«

Mir wurde bewusst, dass ich mitten in dem leeren Restaurant stehen geblieben war, seinen starken Zauber auf mich wirken ließ, als würde sich der Vorhang vor einem Bühnenbild heben und den Blick freigeben auf ein aufgeräumtes Wohnzimmer, in dem sich gleich ein noch verborgenes Drama entfalten wird. Ich liebe die frühen Abendstunden in fast leeren Restaurants. Ich liebe die gedämpfte Stille, das Flüstern der Kellner, die auf Bestellungen warten, das ferne Klappern und die Rufe aus der Küche, wenn die Türen für einen Moment auffliegen, dann wieder zuklappen und den Lärmfluss abschneiden. Ich liebe den Glanz der Gläser und Bestecke im Kerzenschein, die Reinheit all dessen, und die Ordnung.

»Ich möchte gerne gleich an meinen Tisch«, sagte ich.

Der Kellner brachte mich zu einem Ecktisch und zog den Stuhl etwas zurück, so dass ich mich hinsetzen konnte. Dann gab er mir die Speisekarte und fragte, ob ich etwas zu trinken wünsche. Ich bat um ein Glas Wasser und um die Weinkarte.

»Der Sommelier kommt sofort zu Ihnen«, sagte der Kellner. Gespannt sah ich mich im Raum um. Mein Glück lag in der Hand des Sommeliers. Verstand er wirklich etwas von Weinlagerung? Wusste er, wie man eine Flasche öffnete? Wie man den Wein dekantierte? Wie man ihn eingoss? Ich habe selbst erlebt, wie ein sehr guter Margaux durch einen ungeschickten Weinkellner verdorben wurde. Er brachte es fertig, ihn in mein Glas zu schütten, samt Korkstückchen, als würde er Bier einschenken.

Mein Blick fiel zufällig auf einen großen Mann in einer schwarzen Schürze, der eine Weinprobierschale an einer Kette um den Hals trug. Gemächlich schlenderte er in meine Richtung, in der Hand die in Leder gebundene Weinkarte. Er war ein ernsthafter Mann mit einem buschigen Schnauzbart, und seine Haut wies die edle Tönung eines Menschen auf, der sich die meiste Zeit seines Lebens mit Wein beschäftigte. Ich war mir sicher, dass er gut für mich sorgen würde. Er gab mir die Karte, verbeugte sich und zog sich zurück.

Ich überlegte kurz, wählte etwas zu essen aus, lehnte mich dann zurück und blätterte in der Weinkarte. Mein Herz pochte laut. Mir war gerade der Gedanke gekommen, dass der 82er Château Pétrus vielleicht nur deswegen noch auf der Website des Restaurants aufgeführt war, weil sich keiner die Mühe gemacht hatte, die Liste auf den neuesten Stand zu bringen. Wenn ich es mir recht überlegte, war es sogar sehr wahrscheinlich, dass alle 82er längst verkauft und ausgetrunken waren. Was sollte ich in dem Fall tun? Hastig blätterte ich die pergamentartigen Seiten der Karte um, bis ich auf die Titelzeile »Roter Bordeaux« stieß. Erleichtert atmete ich auf, der Château Pétrus stand noch da. Die ganze Zeit hatte ich den Atem angehalten. Bevor noch jemand anders auf die Idee kam, den gleichen Wein auszusuchen und die letzte Flasche zu trinken, winkte ich dem Sommelier.

Er kehrte zurück an meinen Tisch. »Monsieur haben entschieden? Oder darf ich Ihnen vielleicht etwas empfehlen?« Er war Franzose, noch ein gutes Zeichen.

»Nein. Ich hätte gerne den Château Pétrus. Den 82er.«

Der Sommelier wich einen Schritt zurück. Er sah mich an und musterte meine Garderobe, die nicht die allerneueste war. Ich habe in letzter Zeit keinen großen Wert auf gepflegte Kleidung gelegt. Der Kellner sah mich erneut an und entschied, dass ich es ernst meinte. »Den Château Pétrus? Monsieur sind sich ganz sicher?«

»Ja. Ganz sicher.«

»Verzeihen Sie, aber haben Monsieur den Preis gesehen? Es ist unser teuerster Wein.«

»Ich habe den 75er getrunken, den 78er und den 79er. Den 82er habe ich bisher noch nicht getrunken.«

Der Sommelier gewährte mir eine tiefe Verbeugung. »Ich muss gehen, den Wein holen. Es ist ein ganz großartiger Wein. Man darf ihn nicht in Eile trinken.«

Ich lachte ihn an. Er erwiderte mein Lachen. Wir verstanden uns. Der Preis bedeutete nichts. Es war ein großartiger Wein, ein Klassiker des letzten Jahrhunderts, vielleicht der beste Wein aller Zeiten. Ihn zu trinken war allein schon ein Akt der Leidenschaft, ein Akt von großer Kunstfertigkeit. Das Geld war unerheblich.

»Moment«, sagte ich und zog noch einmal die Weinkarte zu Rate. »Als Vorspeise nehme ich ein Escalope de foie gras. Dazu hätte ich gerne eine halbe Flasche guten Sauternes. Den 86er Château Rieussec.«

»Selbstverständlich, Monsieur«, sagte der Sommelier und verneigte sich wieder leicht. Er nahm mir die Weinkarte ab und trat ein paar Schritte zurück, als würde er sich von königlichen Hoheiten entfernen, bevor er sich leise davonmachte. Ich sah, wie er mit dem Oberkellner am anderen Ende des Raums ein paar Worte wechselte, woraufhin dieser streng zu mir herüberblickte.

Im nächsten Moment stand er auch schon, übers ganze Gesicht strahlend, an meiner Seite. »Haben Sie bereits entschieden, was Sie essen möchten?«, fragte er mich. »Oder darf ich Ihnen etwas empfehlen? Den Wein haben Sie wohl schon ausgewählt.«

Ich bestellte die Gänseleber und noch etwas anderes. Ich glaube, es war Lammkarree, und in der Speisekarte stand »ab zwei Personen«, aber ich würde sowieso von keinem der Gerichte, die ich bestellte, viel essen. Das saftige Lammfleisch würde den Geschmack des herrlichen Bordeaux nur voll zur Entfaltung bringen.

Der Oberkellner versuchte kurz, ein Gespräch in Gang zu bringen. »Von diesem bestimmten Jahrgang verkaufen wir nur sehr wenige Flaschen. Wenn ich mich recht erinnere, sind nur noch zwei übrig. Jacques wird Ihnen gleich eine aus dem Keller bringen. Ich vermute, Sie sind ein großer Weinkenner.«

»Das kann ich nicht beurteilen«, sagte ich, »aber es stimmt, ich sammle Wein. Mittlerweile habe ich schon so einige Flaschen in meinem Keller.«

»Eine große Sammlung, nehme ich an. Jacques hat mir gesagt, Sie würden bereits mehrere Jahrgänge von dem Pétrus kennen.«

»Ich weiß nicht, was Sie als groß bezeichnen würden«, sagte ich. »Die eine oder andere Sorte ist schon darunter. Ungefähr einhunderttausend Flaschen.«

Wenn ich das erzähle – und ich gehe damit nicht hausieren –, glauben die meisten, ich mache einen Witz oder ich wäre verrückt. Wenn es verrückt ist, einhunderttausend Flaschen zu besitzen, dann bin ich allerdings verrückt. Aber ich betrachte die Sammlung eher als eine Investition, keine finanzielle, vielmehr eine Garantie, dass ich für den Rest meines Lebens jederzeit erlesenen Wein trinken kann. Die meisten Flaschen habe ich von Francis Black geerbt.

Der Oberkellner hielt mich auf jeden Fall für verrückt. Er richtete sich auf, und das Lächeln auf seinem Gesicht erstarb. »Allerdings, Sir«, sagte er. »Das ist eine sehr große Sammlung. Noch einen angenehmen Abend, Sir.«

Er ging, ich war erleichtert. An Abenden wie diesem brauche ich meine ganze Konzentration, um das Erlebnis des Weintrinkens voll und ganz auszuschöpfen. Gespräche können dabei eine ungeheure Ablenkung sein, und Smalltalk habe ich in letzter Zeit sowieso vermieden. Doch dann kam der Oberkellner mit einem kleinen Silbertablett zurück.

»Wenn ich mir einen Abzug Ihrer Kreditkarte machen dürfte, Sir«, sagte er unterwürfig. »Normalerweise würde ich Sie damit nicht behelligen, aber da die Geldsumme doch sehr hoch ist …« Seine Stimme verlor sich in einem undefinierbaren Flüstern.

»Ich benutze keine Kreditkarten«, sagte ich und zog mein Bündel Banknoten hervor. Meistens steckte ich zwischen fünf- und zehntausend Pfund in bar ein, bevor ich ausging. Die Bank hielt immer einen Umschlag für mich bereit, wenn ich einmal die Woche vorbeikam, um mir mein Taschengeld abzuholen, und ich achtete darauf, dass ich zusätzlich noch eine Reserve hatte, falls ich unterwegs auf einen interessanten Wein stieß. Ich legte das Bündel auf das Tablett. »Nehmen Sie sich die Summe, für die ich verzehre, und geben Sie mir den Rest zurück, wenn ich gehe«, sagte ich zu ihm.

Der Oberkellner blickte mich entsetzt an und gab mir das Bündel auf der Stelle zurück. »Das ist nicht nötig, Sir«, sagte er. »Ich wusste nicht, dass Sie bar zahlen wollen … Entschuldigen Sie die Störung … Sehr ungewöhnlich …« Wieder huschte er davon.

Ich steckte das Geldbündel in meine Tasche. Es war mir vorher gar nicht aufgefallen, aber es waren lauter Fünfzigpfundscheine. Ich musste dem Taxifahrer hundert Pfund für eine fünfzehn Pfund teure Fahrt gegeben haben. Ich dachte, es wären Zwanziger oder Zehner gewesen, andererseits wäre das Bündel dann auch unhandlich und dick geworden. Kein Wunder, dass der Taxifahrer mir alles Gute gewünscht hatte.

Ich blieb ungestört und schaute zu, wie das Restaurant um mich herum zum Leben erwachte. Ein, zwei Paare waren eingetreten und zu ihren Tischen geführt worden. Am Tresen saßen zwei gut gekleidete Frauen und tranken Champagner. Ein nettes Restaurant. Der Sommelier war mir sympathisch.

Ein Kellner kam und bot mir eine Kleinigkeit an. »Ein Gruß vom Küchenchef, Sir. Ein Happen Aalpastete auf Stachelbeerbrioche.«

Ich winkte ab. »Danke. Lieber nicht vor der Leberpastete.«

Dann kam der Sommelier wieder, und zusammen betrachteten wir die Flasche, die er ehrfürchtig in seinen Händen gebettet hielt. Er drehte sie um, damit ich die verzierten roten Buchstaben sehen konnte, den Namen des Châteaus, die Appellation Pomerol und den Jahrgang. Dann brach heftige Betriebsamkeit aus, mit Dekantiergefäßen und Korkenziehern, dem Entfernen des Korkens, das mit chirurgischer Präzision geschah, und dem Dekantieren des Weins, der so behutsam ausgegossen wurde, als handelte es sich um Nitroglyzerin. Danach drehte der Sommelier die Karaffe vorsichtig im Schein meiner Tischkerze, so dass ich die leuchtende Farbe des Weins bewundern konnte. Sein Gesicht war von Sorge gezeichnet, während er diese Tätigkeiten verrichtete, und erst als der Korken vorschriftsmäßig berochen und mir zur Überprüfung vorgehalten, der Wein unversehrt ins Dekantiergefäß umgegossen war, entspannte er sich und suchte mit einem Blick mein Einverständnis.

Sehnsüchtig sah ich zu dem Wein. Fast wäre es mir lieber gewesen, ich hätte vorher nicht noch einen anderen Wein bestellt; es machte die Sache nur komplizierter. Aber dann überlegte ich mir, dass die Vorfreude den Genuss, den ich beim ersten Schluck erleben würde, nur noch erhöhte.

Die Gänseleber wurde gebracht, und mit ihr kehrte der Sommelier mit dem Château Rieussec zurück an meinen Tisch. Er behandelte den Wein nicht mit Verachtung, aber mit Geringschätzung. Obwohl auch dies ein großer Wein war, verglichen mit dem königlichen Stammbaum eines Pétrus nahm er in der Hierarchie der Bordeauxweine nur die Stellung eines Zwergfürsten ein.

Ich aß ein paar Happen von der Foie gras und trank den süßen Weißwein in kleinen Schlucken.

Weil ich wusste, oder jedenfalls stark gehofft hatte, heute Abend einen Pétrus zu trinken, hatte ich mich, so gut ich konnte, auf dieses Ereignis vorbereitet. Zur Erinnerung hatte ich in meinem Weinführer noch einmal etwas über die Herkunft des Weins nachgelesen. Das Weinanbaugebiet Pomerol liegt östlich von Bordeaux, im Norden von Saint-Émilion. Seine Weine werden von Robert Parker, dem großen Weinkenner, als »die Burgunder von Bordeaux« bezeichnet, weil sie »kräftig und reichhaltig« sind. Daher fand ich es nur angebracht, mir tagsüber die Weine des Pomerol zu genehmigen, während ich über sie las und mich auf den bevorstehenden Abend freute.

Nach dem Frühstück trank ich, sehr bedächtig, eine Flasche Château La Fleur de Gay; zum Mittagessen genehmigte ich mir einen 90er Château Trotanoy, die letzte Flasche dieses Weins und dieses Jahrgangs, die ich in der Gruft gefunden hatte. Wie immer aß ich dazu nur sehr wenig, gerade so viel wie nötig, um das Aroma des Weins hervorzulocken. Gewöhnlich lasse ich mir etwas von dem Restaurant um die Ecke bringen. Mit dem Trotanoy vertrieb ich mir die Zeit bis in den späten Nachmittag. Ich überlegte, ob ich noch eine Flasche aufmachen sollte, aber ließ es dann bleiben. Ich betrat das Restaurant mit dem Geschmack des Pomerol im Gaumen, zweier großer Weine aus diesem Gebiet, das auf der Karte des Weintrinkers jedoch nur die Ausläufer des gewaltigen Pétrus-Gebirges darstellt, dessen Spitze ich bald erklimmen sollte.

Der Wein verfehlte seine Wirkung nicht. Mein Gleichgewichtssinn, der sich in den vergangenen Monaten ohnehin verschlechtert hat, war nicht gut. Außerdem habe ich die unangenehme Neigung entwickelt, stark zu schwitzen, wenn ich keinen Wein trinke, und meine Hände zittern. Da ich seit dem Unfall keine Lust mehr verspüre, mich ans Steuer zu setzen, macht es nicht allzu viel aus. Ich benutze einen Screwpull-Korkenzieher, der alle Flaschen, außer den ganz alten, problemlos öffnet, egal, ob meine Hände zittern oder nicht. Und wenn ich Wein trinke, habe ich festgestellt, werde ich sehr friedlich, sehr nachdenklich, manchmal regelrecht andächtig in meinen Stimmungen. Wenn ich nicht trinke, werde ich unruhig, anfällig für unschöne Erinnerungen an Ereignisse aus meinem früheren Leben. Ich gehe in meiner Wohnung in der Half Moon Street, am Rand vom Mayfair, im Londoner West End, auf und ab. Ich nehme Bücher zur Hand und lege sie ungelesen wieder weg. Ich gehe im Hyde Park spazieren und versuche, die Erinnerungen an der frischen Luft loszuwerden. Ich gehe zum Piccadilly und gucke mir Schaufenster an, stöbere in den Regalen bei Hatchards oder betrachte die Berge von kandierten Früchten in den Auslagen von Fortnum. Die Erinnerungen verschwinden nicht, also kehre ich um in meine Wohnung und hole mir einen Wein aus dem kleinen Keller von ungefähr tausend Flaschen, den ich dort eingerichtet habe, und trinke ihn. Der größte Teil meiner Sammlung ist immer noch in der Gruft, dem Gewölbekeller von Francis Blacks altem Haus in Nordengland. Ich erwarb sie zusammen mit dem Haus nach Francis’ Tod von dem Nachlassverwalter. Gelegentlich fahre ich hin, schaue mir meine Weinflaschen an und gucke nach, ob alles in Ordnung ist, überprüfe, ob die Temperaturregler funktionieren und die Alarmanlage eingeschaltet ist, und verfrachte wieder ein paar Kisten in die Half Moon Street, um mich auf Trab zu halten. Der Vorrat geht anscheinend nie zur Neige – als würden sich die Holzkisten und die Flaschenregale in meiner Abwesenheit insgeheim vermehren. Ich halte mich aber nie länger als zwei, drei Stunden dort auf, es spuken zu viele Geister herum.

Wenn ich die Flasche geöffnet habe, den Wein im Glas mal in die eine, mal in die andere Richtung geschwenkt, wenn ich sein Aroma gerochen und den ersten Schluck getrunken habe, dann kehrt mein innerer Frieden allmählich wieder zurück.

Ich aß die Leber auf und trank von dem Rieussec. Es war ein guter Wein, mit einem köstlichen Honigaroma, fast zu intensiv. Mit dem ersten Glas Pétrus würde ich den Geschmack auf der Stelle verlieren. Die Teller wurden abgeräumt, und ich wurde für einen Moment in Ruhe gelassen; ich hatte Zeit mich umzusehen. Das »Tripes« war ein Restaurant für die Reichen und Berühmten. Es hatte mich einige Mühe gekostet, hier einen Tisch zu reservieren, schon vor Wochen. Jetzt gab es kaum noch einen freien Platz. Das Restaurant hatte sich gefüllt, aber es war nicht laut. In dem ziemlich großen Raum stand etwa ein Dutzend Tische, weit genug voneinander entfernt, so dass man nicht mithören konnte, was am Nebentisch gesprochen wurde. Wenn ich Zeitung lesen würde, hätte ich einige Leute vermutlich erkannt. Am Nachbartisch bestellten drei Männer ein Essen, der eine war Mitglied der Regierung, wenn mich nicht alles täuschte. Ich war nicht weiter neugierig, und für sie war ich bestimmt sowieso unsichtbar – nicht smart genug, allein an meinem Tisch, ein Objekt, würdig nur eines flüchtigen Blicks, bis das wandernde Auge woanders im Raum auf etwas Lohnenderes stieß.

Das Lamm wurde serviert, unter einer riesigen silbernen Glosche, und jetzt sahen doch einige Leute in meine Richtung. Das Theater, das die Kellner veranstalteten, die schwungvoll die Glosche hoben und das Lammkarree mit den kleinen Papierkrönchen auf jedem Keulchen präsentierten, weckte ihre Aufmerksamkeit.

Der Sommelier stand neben mir und fragte mich, ob ich den Wein probieren wolle. Ich wagte nicht zu sprechen, nickte nur zustimmend. Sehr wenig wurde in mein Glas eingeschenkt, der Kellner wärmte den Kelch mit den Händen und bewegte ihn ganz leicht, so dass die dunkle, fast violette Flüssigkeit für einen Augenblick seinen Meniskus verlor. Dann reichte er mir das Glas. Zuerst tauchte ich in den Duft des Weins ein, und erst danach, als meine Nase und meine Lungen von seinem Aroma erfüllt waren, trank ich einen Schluck.

Ich wusste, was mich erwartete: der Geschmack von Trüffeln, Gewürzen und süßem Obst. Danach traten diese Geschmacksrichtungen in den Hintergrund, und es war, als würde man ein anderes Land betreten, einen Ort, von dem man bisher nur gehört hatte, nach dem man sich gesehnt hatte, den man aber noch nie aufgesucht hatte. Es war eine Erfahrung, die mit dem gängigen Vokabular des Weinliebhabers nicht zu erfassen ist, eigentlich überhaupt nicht mit Worten zu beschreiben. Ich trank einen kleinen Schluck und war urplötzlich so glücklich, dass sich meine Miene aufhellte. Ich glaube, ich habe sogar gelacht.

Der Sommelier lachte ebenfalls. »Wundervoll, nicht, Sir?«

Ich reichte ihm das Glas, und er inhalierte das Aroma. »Es ist wundervoll«, sagte ich zu ihm.

Wieder lachte er. »Es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt, Monsieur.« Danach füllte er mir mit vollendeter Eleganz das Glas und ließ mich allein, damit ich in Ruhe genießen konnte. Der Kellner schnitt mir zwei Scheiben von dem Lammkarree ab, und ich aß ein wenig von der einen, wieder nur so viel, dass der Geschmack den des Weins abrundete.

Ich verzehrte einzelne Bissen Lamm und trank in kleinen Schlücken. In dem anderen Land, in das der Wein mich entführte, war Catherine. Sie saß nicht direkt mit mir am Tisch, es verhielt sich subtiler. Sie stand irgendwo hinter meiner linken Schulter, und obgleich ich sie nicht erkennen konnte, wusste ich, wie sie aussah: fünfundzwanzig Jahre alt und bildhübsch, so, wie sie die letzten beiden Jahre gewesen war. Über das Geklapper der Messer und Gabeln und den zunehmenden Geräuschpegel der Gespräche hinweg hörte ich sie summen. Früher war sie Mitglied in einem Chor gewesen, und es war eine Arie von Bach, die sie jetzt sang. Ich weiß nicht mehr genau, welche, aber ich erinnerte mich an die Melodie und an den reinen Klang ihrer Stimme. Ich fiel in ihr Summen ein, was ich manchmal getan hatte, obwohl sie der Meinung gewesen war, ich hätte kein Gespür für Musik.

Der Oberkellner trat an mich heran. »Entschuldigen Sie, Sir, aber würden Sie bitte nicht so laut summen. Die anderen Gäste könnten sich gestört fühlen.«

Umgehend löste sich das Bild von Catherine auf, und es war wie eine Verwerfung in meinem Kopf. Der Wein schmeckte plötzlich fad und uninspiriert. »Habe ich gesummt?«, fragte ich, meine Verärgerung über die Unterbrechung meiner heiteren Stimmung kaum zügelnd. »Das tut mir schrecklich leid.«

Ich beugte mich über meinen Teller und führte den nächsten Happen Lamm mit der Gabel zum Mund, in der Hoffnung, der Oberkellner würde sich gleich wieder verziehen.

Er senkte den Kopf und sagte: »Sehr verbunden, Sir. Entschuldigen Sie die Störung, Sir. Vielen Dank.«

Der Sommelier kam und goss mir etwas nach, und mir fiel auf, dass ich die Flasche schon zur Hälfte ausgetrunken hatte. Als er mir einschenkte, fragte ich ihn: »Sagten Sie, das sei die vorletzte Flasche in Ihrem Keller?«

»Ja, Monsieur, das stimmt. Nur noch eine Flasche, dann ist er aus. Ich glaube nicht, dass es überhaupt noch viele Flaschen dieses Jahrgangs in London gibt.«

»Dann bringen Sie sie und dekantieren Sie sie bitte.«

»Sind Sie ganz sicher, Monsieur?«, erwiderte der Sommelier. »Zwei Flaschen von diesem Wein an einem Abend, für eine Person. Ist das nicht ein bisschen zu viel des Guten?«

Er hatte recht. Es wäre übertrieben. Die zweite Flasche würde ich nicht annähernd so genießen können wie die erste. Mein Gaumen würde stumpf und pelzig sein von dem Wein. Es wäre an diesem Tag insgesamt die vierte, vielleicht sogar die fünfte Flasche, noch bevor ich nach Hause gefunden und mir den Montagny genehmigt hätte, den ich immer als Schlummertrunk zu mir nahm.

Dennoch konnte ich den Gedanken nicht ertragen, dass jemand anders die Flasche bekommen sollte. Ganz einfach, sie musste mir gehören. »Bitte bringen Sie sie trotzdem«, sagte ich.

Der Sommelier verbeugte sich leicht, aber es waren Zweifel in seinem Blick. Er ging zum Oberkellner und unterhielt sich mit ihm. Wahrscheinlich wogen sie ab, was schlimmer war: Mein Auftritt, wenn ich den Wein getrunken hatte, oder das Theater, das ich ganz sicher veranstalten würde, wenn sie ihn mir erst gar nicht aus dem Keller holten.

Dann verschwand er und kam wenige Minuten später mit der zweiten Flasche Pétrus wieder. Während er das gleiche Ritual wie beim ersten Mal vollzog, fand er noch Zeit, mir aus der offenen Flasche nachzufüllen. Es gab komische Blicke von einigen anderen Restaurantgästen in unsere Richtung. Ein Mann, neugieriger oder auch schamloser als die anderen, erhob sich von seinem Platz an einem Dreiertisch, der mir vorher schon aufgefallen war, und kam zu mir herüber.

»Verzeihen Sie, wenn ich mich einmische«, sagte er. »Ich habe das Etikett auf der Flasche bemerkt. Ist das ein Pétrus, den Sie da trinken?« Ohne die Antwort abzuwarten, beugte er sich vor und inspizierte das Etikett, worauf der Sommelier die Flasche instinktiv so drehte, dass der Gast es besser lesen konnte.

»Mein Gott. Der 82er«, rief er aus, wandte sich dann mir zu und sagte mit einiger Bewunderung in der Stimme: »Ich muss sagen, Sie verstehen es wirklich, auf den Putz zu hauen. Gut gemacht, mein Junge. Viel Vergnügen noch.« Er ging zurück an seinen Tisch, und die Unterhaltung nahm noch etwas mehr an Fahrt auf. Ich versuchte hartnäckig, die Blicke zu ignorieren, und nach kurzer Zeit versank ich wieder in dem starken und aromatischen Sog des Pétrus. Ich trank jetzt die zweite Flasche, sie schmeckte fast genauso wie die erste, aber nicht ganz: Wieder das Gefühl, an einem anderen Ort zu sein, doch jetzt sah man die Landschaft dieses unbekannten Reiches von einem neuen Blickwinkel aus. Auch Catherine kehrte wieder, stand irgendwo in der Nähe, und zusammen sangen wir ein paar Takte von »Jesu, meine Freude«.

Das rief den Oberkellner auf den Plan. »Ich möchte Sie nochmals bitten, nicht ganz so laut zu singen, Sir«, sagte er. »Es stört die anderen Gäste.«

»Und ich möchte Sie bitten, mich nicht dauernd zu unterbrechen, wenn ich meinen Wein trinke«, entgegnete ich. »Es ist unmöglich, sich richtig daran zu erfreuen, wenn man ständig abgelenkt wird. Ich habe einen hohen Preis für die Ware bezahlt, und ich finde, ich habe ein Recht darauf, sie auch angemessen zu genießen.«

Manchmal wird meine Ausdrucksweise unter dem Einfluss von großen Mengen Weins etwas seltsam. Meine Rede neigt dazu, überfrachtet zu werden, geradezu blumig, besonders, wenn mein Hirn auf Biegen und Brechen komplexe Gedanken formulieren möchte. Ich hörte auf zu summen, und nach kurzer Zeit verzog sich der Oberkellner wieder. Jetzt allerdings war ich das Objekt einiger Aufmerksamkeit für das ganze Restaurant geworden. Ich glaube, mittlerweile wussten alle im Raum, dass ich ganz für mich allein exquisiten Wein im Wert von über sechstausend Pfund vertrank.

Ich vernahm einzelne Gesprächsfetzen, oder meinte sie zu vernehmen. »Der sieht aus, als könnte er sich nicht mal ein Dosenbier leisten, von einem der teuersten Weine der Welt mal ganz abgesehen.« – »Wahrscheinlich ein Hedgefonds-Manager, der nach einem satten Millionengewinn mal über die Stränge schlägt.« – »Vermutlich eher Millionenverlust.«

»Was für eine komische Figur«, sagte eine weibliche Stimme.

»Er sieht so blass aus«, sagte eine andere. »Hoffentlich kotzt er uns nicht die Bude voll.«

»Schönen Dank, Darling! Willst du mir das Essen verderben?«

Es war zu viel. Ich stand auf, drehte mich um und versuchte, Catherine irgendwo zu erkennen, um sie zu fragen, was ich machen sollte. Mein Stuhl kippte nach hinten. Ich hob mein Glas vage in die Richtung, wo Catherine noch vor wenigen Augenblicken gestanden hatte, trank einen Schluck und sagte: »Komm doch her und probier mal, Darling. Der Wein ist wirklich sehr gut.«

Der Raum rückte zur Seite, und ich spürte, dass der Oberkellner zärtlich einen Arm um mich gelegt hatte. Das war sehr freundlich von ihm; ich hatte schon den Eindruck, dass er mich eigentlich nicht mochte.

»Bestellen Sie ihm ein Taxi«, hörte ich ihn zu jemandem sagen, bevor wir beide zu Boden rutschten. Er versuchte, mich aufzurichten, aber ich war wohl doch etwas zu schwer für ihn.

»Wo wohnen Sie?«, fragte er mich. Jetzt sah er von irgendwo weit über mir auf mich herab, und seine Stimme klang so, als käme sie aus der Ferne. Der große Bordeaux übte eine starke narkotisierende Wirkung auf mich aus. Meine Augen wurden schwer.

»Was machen wir mit der Rechnung? Wenn er nicht zahlt, haben wir über sechs Riesen Verlust«, flüsterte eine andere männliche Stimme. Es war der Sommelier, und er war auch kein Franzose mehr, er kam aus Birmingham.

Ich fasste in mein Jackett. Ich wollte keinen Ärger. Seltsam, wie oft es solche Probleme gab, wenn ich ausging. Ich stieß das Bündel in die Richtung, aus der die Stimme kam, und konnte noch sagen: »Nehmen Sie sich, was ich Ihnen schuldig bin. Entschädigen Sie sich für den Ärger und die Unannehmlichkeiten, die ich verursacht habe. Und bitte überbringen sie den anderen Gästen meine aufrichtige Entschuldigung für diese Störung.«

Wie viel ich tatsächlich laut ausgesprochen habe, weiß ich nicht, aber die Geldscheine wurden mir aus der Hand gerissen. Wenn ich mit dem Kopf etwas nach links rückte, konnte ich die Schuhe des Oberkellners als Kissen benutzen. Die Schuhe waren schwarz und blank geputzt und bestens geeignet zum Anschmiegen.

»Wie heißt er?«, fragte jemand.

»Der Tisch wurde auf den Namen Wilberforce reserviert.«

»Haben wir seine Adresse?«

»Nein, er war noch nie hier.«

»An den hätten wir uns bestimmt erinnert, wenn er schon mal hier gewesen wäre«, sagte eine sarkastische Stimme.

»Hat er einen Ausweis dabei?«, fragte die erste Stimme wieder. Ich glaube, es war der Oberkellner.

Eine Hand schlängelte sich in die Innentasche meines Anzugjacketts und fand meine Brieftasche. »Hier ist eine Visitenkarte, Wilberforce, Adresse Half Moon Street.«

Dann wurde mir schwarz vor Augen.

2

»Du warst drei Tage lang weggetreten«, sagte eine Stimme. Ich erkannte sie wieder, sie war freundlich, aber es war auch eine Stimme, die ich mit unangenehmen Wahrheiten in Verbindung brachte. Verwirrung machte sich in meinem Kopf breit. Ich schlug die Augen auf und sah eine beigefarbene Zimmerdecke. Das sagte mir erst mal nichts. Noch einen Moment, dann hatte ich genug Kraft gesammelt, um den Kopf zur Seite zu drehen: Ich stellte fest, dass ich mich an einem Ort befand, den ich kannte.

Ich ließ den Kopf wieder auf das Kissen sinken und versuchte, mir einen Reim auf alles zu machen. Ich hatte mich auf einer Reise nach Südamerika befunden. In Kolumbien, in einem Café in Medellín, hatte es Ärger gegeben. Ich verscheuchte diese erstaunlich realistischen Bilder, die so trügerisch in meinem Kopf aufblitzten und wieder erloschen, und strengte mein Gehirn an. Dann wusste ich, oder dachte wenigstens, dass ich in meinem eigenen Schlafzimmer war.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!