Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

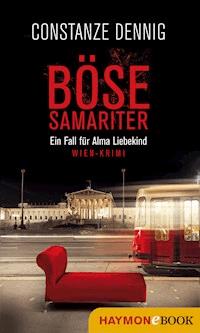

- Herausgeber: Haymon Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Psychiaterin Alma Liebekind ermittelt zwischen heißen Nächten und dunklen Abgründen. Alma Liebekind: Sigmund Freud trifft Sex and the City Die toughe Psychiaterin Alma Liebekind hat in allen Bereichen die Hosen an: Sie ist im besten Alter und führt eine erfolgreiche Praxis in Wien Alsergrund. Die Nächte lässt sich die schlagfertige Lady von ihrem knackigen Toyboy Michael versüßen. Alma hat nur ein Problem: Sie ist notorisch neugierig. Mit Vorliebe mischt sich die Wienerin in die Kriminalfälle ihrer befreundeten Kommissarin Erika ein. Als dann zu Silvester nach dem Erklingen der Pummerin und dem Knallen der Korken vor ihren Augen ein Mann stirbt, sieht Alma ihre große Chance gekommen: Zusammen mit Michael und ihrer anhänglichen Mutter begibt sie sich auf Verbrecherjagd in Wien … Ermittlungen in Wien: Alma Liebekind hat den psychologischen Röntgenblick Eine erste Verdächtige im Mordfall Beat Barkes ist rasch gefunden: Seine Ex-Frau soll ihn umgebracht haben. Diese Lösung ist Alma zu einfach. Schnell wird klar: Hinter dem Schein des Ermordeten verbirgt sich mehr als der hilfsbereite Krankenpfleger, der er vorgab zu sein. Beat Barkes bewegte sich vor seinem Tod nämlich im Umfeld eines dubiosen Sterbehilfevereins, der sich das Wohlergehen seiner unheilbar kranken Schützlinge auf die Fahnen geschrieben hat. Aber meinen es die Mitglieder wirklich so gut? Oder ist alles nur ein mörderisches Unternehmen, um an Geld zu kommen? Alma Liebekind lässt nicht locker. Droht ihr psychologischer Spürsinn sie am Ende etwa geradewegs in eine gefährliche Falle zu führen? Blick in die Verbrecherseele: abgründig coole Krimi-Spannung in Wien Constanze Dennig - selbst Fachärztin für Psychiatrie und Neurologie - bringt das Wien von heute auf die Couch: Mit psychiatrischem Fingerspitzengefühl, einer gehörigen Prise Pfeffer und einem Sahnehäubchen aus Drama schickt sie Alma Liebekind in Wien auf Mördersuche. Eine spannende Ermittlungstour durch die österreichische Hauptstadt!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 396

Veröffentlichungsjahr: 2017

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Constanze Dennig

Böse Samariter

Ein Fall für Alma Liebekind

Wien-Krimi

Kapitel 1

„Was isst der Hedonist?“, überlege ich angesichts unseres Gastgebers, der gerade eine in aufreizende Hotpants gekleidete farbige Kellnerin durch die exaltierten Selbstdarstellerbesucher dirigiert, damit der Champagner sicher um Punkt zwölf zum Klang des Donauwalzers ausgeschenkt werden kann. Ich finde die gesamte Partie – lauter selbsternannte Kreative – zum Kotzen. Ich bereue es schon bitter, Michael auf diesen Event begleitet zu haben. Für einen naiv sentimentalen Menschen wie ihn ist es wohl der Inbegriff der Romantik, zu Silvester über den Dächern von Wien zum Klang der Pummerin seine Geliebte zu küssen und ihr dann unter den Lichtern eines Feuerwerks beim Walzer auf die Zehen zu treten.

Heuer habe ich ihm diesen Wunsch erfüllt, da ich mir nicht sicher bin, ob wir nächstes Jahr überhaupt irgendwo eine Silvesterparty besuchen werden, denn meine Menstruation ist überfällig. Eigentlich sollte ich einen Test machen, aber ich traue mich nicht. Das Ergebnis wird für mich so oder so schmerzlich sein: Ist der Test positiv, trauere ich meiner Freiheit nach, ist er negativ, trauere ich meiner Vermehrung nach. Also am besten ignorieren. Leider gelingt mir das nicht.

Trotz Dachterrasse im zweiten Wiener Gemeindebezirk, in der angesagten Leopoldstadt um den Nestroyplatz, inklusive passendem Silvesterwetter – nämlich leichtem Schneefall ohne eisige Kälte –, mit Champagner, fulminantem Feuerwerk und dreihundertsechzig Grad Rundumblick auf Wien, trotz Pummerin in bester Tonqualität und einem liebevollen Mann, der mir „mon amour …“ ins Ohr flüstert, kommt bei mir keine gehobene Stimmung auf.

Der Hedonist isst Austern. Jedenfalls während der Donauwalzer über den Dächern von Wien erklingt und alle so tun, als ob sie auch tanzen könnten. Die dunkelhäutige Kellnerin balanciert das Tablett mit den Austern zwischen den Gästen hindurch, die sich, bevor das rohe Tier in ihrem Mund verschwindet, schlüpfrige Witze zurufen. In was für eine primitive Gesellschaft bin ich da geraten?

Zum Glück ist Mitternacht vorbei und ich brauche nicht mehr lange auszuhalten. Gerade als der Donauwalzer zum Endspurt abhebt und ich schon ziemlich atemlos in Michaels Umklammerung hänge, fühle ich, wie etwas Feuchtes meinen Nacken entlang hinunterrinnt. Ich drehe mich um und blicke in das erschrockene Gesicht der Kellnerin, die mit offenem Mund und aufgerissenen Augen mit einem Finger in Richtung eines Menschen zeigt, dessen Daunenjacke brennt. Das Feuchte auf meinem Hals sind übrigens die Austern, die sie vor Schreck auf mich gekippt hat. Mit der einen Hand fasse ich rückwärts in meinen Ausschnitt, um die Muscheln herauszuholen, mit der anderen drücke ich Michael von mir weg, der mich nicht loslassen will. Der hat gar nichts mitbekommen und wiegt sich noch immer ekstatisch in seinem Takt. Als ich mich aus seiner Umklammerung befreit habe, bemerkt er erst den angezündeten Gast.

„Hier ist eine Ärztin …“, schreit er. Bis auf die uns am nächsten Stehenden hört das in diesem Lärm sowieso niemand, aber es reicht immerhin dazu, dass ich nicht so tun kann, als ob ich nicht Erste Hilfe leisten könnte. Für mich ist es jedes Mal ein Albtraum, wenn ich zu einem Unfall komme und dann ärztlich agieren soll. Ich fühle mich nicht kompetent – immerhin bin ich Psychiaterin und kein Notfallmediziner. Außerdem bereitet mir das Chaos in so einer Situation derartig widersprüchliche Gedanken, wie ich denn nun zu handeln hätte, dass ich lieber so tue, als ob es mich ärztlich nicht gäbe.

Bis ich mich im Schlepptau von Michael bis zum Brennenden durchgeschlagen habe, ist der schon gelöscht. Irgendeiner der Gäste hatte die geniale Idee, ihn mit dem Cape eines Oscar-Wilde-Imitators abzudecken und die Flammen damit zu ersticken. Mir bleibt nur mehr festzustellen, dass bis auf Brandblasen auf der Handinnenfläche nichts passiert ist. Doch zu früh gefreut!

Als ich gerade meinen Dankesgedanken in den Himmel schicke und der Donauwalzer verebbt, hört man von der Nachbardachterrasse gellendes Gebrüll. Man schreit nach einem Arzt. Ich verwünsche diese blöde Ballerei zum Jahreswechsel, wo sich Männer ihren kleinen Krieg inszenieren, ohne Rücksicht auf friedfertige Individuen wie mich, die keine Ambitionen zum Sanitäter haben. „Hat sich wieder einmal so ein Idiot einen Finger weggeschossen?“, denke ich, „Nächstes Jahr sperre ich mich zu Hause ein und lese in einem Kochbuch.“

Auf der Nachbarterrasse winken die Leute panisch. „Dann stammt der glühende Holzspan, der den Ferdi erwischt hat, von da drüben. Na, danke schön, da muss es ja ordentlich gekracht haben“, meint einer unserer Hedonisten.

Mir schwant Übles. Man blickt mich auffordernd an und unser Gastgeber spricht es aus: „Möchtest du nicht nachschauen?“, dabei deutet er mit seinem Zeigefinger auf das Nachbardach, „da kann man rüber.“

Nein, ich möchte nicht nachschauen. Nein, ich möchte mich nicht über ein vereistes, rutschiges Dach auf die andere Terrasse hinüberhanteln. Nein, ich möchte nicht für jemanden, der so blöd ist, sich selber in die Luft zu sprengen, mein eigenes Leben riskieren. Aber mir bleibt nichts anderes übrig.

Michael nimmt mich an der Hand. „Ich halte dich schon …“, wohl wissend, dass ich unter Höhenangst leide. Die anderen Herrschaften haben sich inzwischen schon wieder sich selber zugewandt und ziehen einen Drink dem Lebenretten vor. Nun denn, robbe ich also rüber. Zuerst über eine Feuerleiter auf das nächste Blechdach. Ich umklammere das Kabel des Blitzableiters. Michael bemüht sich zwar mich zu halten, ist aber dadurch mehr ein Hindernis als eine Unterstützung. Sein Arm ist immer gerade da, wo ich mich anklammern möchte, da er sich ja auch festhalten muss.

„Lass mich …“, schreie ich panisch.

Er versteht diese Aufforderung total miss, denn er fixiert mich mit seiner freien Hand noch fester als zuvor. „Ich halte dich …“

„Lass mich aus, bitte …“

„Nein, keine Sorge, ich halte dich schon!“

Man kann einen Mann, der der Meinung ist, eine „schwache“ Frau retten zu müssen, nicht daran hindern, sie dadurch ins Verderben zu schicken. Drum gebe ich auf und lasse ihn klammern, auch wenn mein Gleichgewicht dadurch leidet. Irgendwie schaffen wir es über das glitschige Dach bis zur nächsten Hürde, einer zwar nur einen halben Meter hohen, dafür aber ungesicherten Feuermauer, die schon zur Nachbarterrasse gehört. Von den aufgeregten Leuten da kommt keiner auf die Idee, uns wenigstens eine Hand zu reichen, um uns über die Mauer zu ziehen. Ich verwünsche meine Menschenfreundlichkeit. Wieso muss ich mein Leben und das meines Geliebten gefährden, nur weil ich Arzt bin? Wir stehen beide je auf einem dieser Schneelawinenfänger, die Mauer vor uns wie ein riesiges Hindernis. Zurück geht es auch nicht mehr. Zumindest sagt mir das mein Blick in Richtung Heimatterrasse. Den Blick nach unten vermeide ich, da ich nicht vor lauter Schwindel abstürzen möchte.

Doch wozu hat man einen Mann, der, vor Adrenalin strotzend, sich zum Frauenretter berufen fühlt und dadurch artistische Fähigkeiten entwickelt, die, weder erlernt noch erahnt, in ihm schlummern? Mein Michelangelo katapultiert sich, nur die winzige Absprungfläche des Dachlawinenfängers nutzend, auf die Mauer – ohne abzustürzen! Dort gelandet, streckt er mir beide Arme entgegen und zieht mich zu sich auf das andere Dach. Erst da, wieder auf sicherem Boden stehend, erkenne ich das gesamte Ausmaß unseres Wagemuts. Als ich jetzt hinunterschaue, bekomme ich Herzklopfen, Hitzewallungen und Atemnot.

Michael, der auch in die Tiefe gafft, umarmt mich. „Wieso haben wir eigentlich nicht den Lift genommen?“, kommentiert er richtigerweise.

„Weil dein Freund …“ Ich werde im Satz und meiner Panikattacke unterbrochen.

Jemand zieht mich am Jackenärmel und deutet auf Michael. „Der ist der Doktor?“

Schön wär’s, wenn er und nicht ich diejenige wäre, die diesen Verunglückten verarzten muss. Ich schüttle den Kopf. „Nein, ich …“

Der Mann lässt meinen Ärmel nicht los, sondern zieht mich daran Richtung Unglücksort. Der Anblick des Explosionsopfers ist wahrlich unerfreulich und sagt mir sogleich: „Alma, da ist nichts mehr zu machen, spar dir jegliche Intervention.“

Vor mir auf dem Boden liegt ein Mensch mit geöffnetem Schädel, aus dem Hirnbrei austritt, ein abgetrennter, zerfetzter Arm neben dem ebenfalls abgetrennten Unterschenkel rechts. An der linken Körperhälfte scheint nichts zu fehlen. Ich überwinde mich und fühle den Puls an der Halsschlagader. Der ist noch, wenn auch schwach, zu ertasten. Also bleibt mir nichts anderes übrig, als – offensichtlich sinnlose – lebensrettende Maßnahmen zu setzen.

„Haben Sie den Notarzt gerufen?“, wende ich mich an den Mann, der mich da hergezerrt hat.

Einer von den anderen Gaffenden bejaht: „Kommt gleich!“

Ich flehe zu allen Göttern, dass der auch wirklich bald da ist, damit ich meine Verantwortung abgeben kann. „Ich brauche was zum Abbinden.“ Unverständnis allerseits, also reiße ich einem der Anwesenden seine Krawatte vom Hals und binde zunächst den Oberschenkel ab, dann mit der Krawatte eines anderen Gastes den Oberarm. Dazwischen fühle ich immer wieder den Puls, in der Hoffnung, dass das Herz bis zum Eintreffen des Notfallteams hält.

Es geht sich gerade noch aus. Als meine Kollegen eintreffen, fühle ich den Puls nur noch mit viel Fantasie. Der Notarzt kniet sich zum Explosionsopfer, zu mir auf eine Augenhöhe. Wir schlagen gleichzeitig die Lider hinunter, soll heißen: „Zu spät, nichts zu machen.“ Dann das übliche Vorgehen: Intubation mit Beatmungsbeutel, Infusionsleitung legen, Flüssigkeitsersatz und Kreislaufmittel. Der Kollege und ich wissen, das geschieht alles nur, um das Publikum zu befriedigen.

Während des Verarztens sind auch zwei Polizisten, ein älterer und sein junger Adlatus, erschienen. Wurden wahrscheinlich von der Rettung verständigt. Die Beamten sichern den Tatort, nehmen die Daten der Anwesenden auf und ordern Verstärkung. Als einer der Gäste sich – das Gesicht werde ich mir merken! – unauffällig verdrücken möchte, wird er sofort von einem der Beamten aufgehalten. Das Notarztteam packt zusammen und rückt mit dem Verletzten – oder wahrscheinlich schon Hirntoten – ab. Der Kollege dreht sich beim Verlassen der Terrasse noch einmal zu mir um und zuckt hilflos mit der Schulter. „Hm, trotzdem … manchmal kommt man auch nicht zu spät …“, bemerkt er resigniert.

Dann warten alle auf das Eintreffen der Kriminalpolizei. Der ältere der beiden Polizisten gestattet Michael und mir zu gehen, aber wir – oder besser ich – wollen bleiben. Jetzt möchte ich schon mehr über diesen … Unfall? … erfahren. Ich riskiere doch nicht mein Leben, um dann nicht zu wissen, wofür. „Kein Problem, wir warten noch, vielleicht braucht der Kommissar noch eine Information …“

„Kommissarin …“, meint der junge Inspektor respektvoll, „Kommissarin … Frau Oberinspektorin Sacherl …“

Bravo, meine Freundin Erika, gegendert!

Michael hört den Namen Sacherl, zupft sofort an meinem Ärmel und flüstert mir ins Ohr: „Gehen wir, bevor sie auftaucht …“

Ich blicke ihn erstaunt an. „Wieso?“, flüstere ich zurück.

„Weil sie dich dann wieder in was hineinzieht …“

So kann Mann Tatsachen verwechseln. Glaubt mein Liebhaber tatsächlich, dass Erika mich in meine bisherigen Ermittlungen „hineingezogen“ hat? Hat er nie mitgekriegt, dass sie mir, ganz im Gegenteil, bei meinen Ermittlungen immer Prügel vor die Füße geworfen hat?

Jedenfalls ziehe ich ihn – weg von den Beamten – ganz weit hinter die anderen wartenden Gäste, damit uns Erika nicht gleich entdeckt, wenn sie auftaucht. Am besten wäre es allerdings, wenn Michael wieder zu unserer Party zurückkehren würde, da er mir momentan sowieso nur zur Last fällt.

„Du kannst ja wieder zurückgehen“, biete ich ihm großzügig an, „ich komme dann nach, wenn man mich nicht mehr braucht.“

Michael scheint erleichtert, denn seine sensible Künstlerseele ist von dem vielen Blut und überhaupt von der ganzen Atmosphäre schon sehr mitgenommen. „Wenn’s dir nichts ausmacht, dann … ich bin ja kein Arzt, und du … du kannst ja dann mit dem Lift, ich meine, nicht mehr über das Dach … da kannst du ja allein … ohne Hilfe.“

Ich drücke ihm zur Beruhigung einen Kuss auf den Mund und schiebe ihn Richtung Terrassentür. „Geh, ich komm gleich, stoß auf uns derweilen an.“ Das Angebot nimmt er erfreut an und rauscht ab.

Unbehelligt von meinem sensiblen Lover kann ich mich nun aufs Beobachten konzentrieren. Das Opfer ist der Gastgeber. Beim Anzünden einer Feuerschale geschah die Explosion. Von den anderen Gästen kam glücklicherweise bis auf ein paar angeschmorte Kleidungsstücke und versengte Haare niemand zu Schaden. Die Druckwelle muss aber gewaltig gewesen sein, denn sonst hätten es nicht glühende Holzspäne bis auf unsere Nachbarterrasse geschafft. Auch auf den Dachgärten auf der anderen Seite kann man im Lichtkegel der polizeilichen Taschenlampen sehen, dass diese voller verkohlter Holzspäne sind. Zum Glück ist durch die dünne Schneeschicht das Feuer sofort erloschen, sonst wäre womöglich noch das Haus in Flammen aufgegangen.

Die Partygäste – ich zähle elf Personen – stehen betreten zusammen. Hie und da murmelt jemand so was wie: „Furchtbar … scheiße … oh Gott, oh Gott, oh Gott …“ oder „… verstehe ich nicht, shit …“. Die Wortwahl des Entsetzens ergibt sich aus dem Alter der Besucher, der Sozialisation und dem Dialekt. Sehr homogen ist die Gruppe offensichtlich nicht, weder in der Sprache noch im Aussehen.

Das Opfer selber war wohl unbeweibt oder unbemannt, denn keiner der Anwesenden scheint durch den Vorfall über das distanzierte Maß des Außenstehenden hinaus irritiert zu sein. Die Leute verhalten sich auffällig unauffällig, keiner will sich in den Vordergrund drängen, gerade so, als ob man den Gastgeber kaum gekannt hätte.

Beim Aufnehmen der Personaldaten durch die Beamten bin ich mir dann dank der Aussprache endgültig sicher, dass einige Gäste Schweizer oder vielleicht auch Vorarlberger sein müssen. Einer aus diesem Grüppchen weist die Polizisten darauf hin, dass die Exfrau des Gastgebers die Wohnung mit Dachterrasse auf der anderen Seite bewohnt. Da ist aber anscheinend niemand zu Hause, die großen Fenster sind jedenfalls unbeleuchtet.

Die Kriminalpolizei trifft ein – angeführt von meiner Freundin Erika Sacherl, der attraktivsten, amüsantesten Wiener Frau Kommissar. Ihr Nachtdienst an diesem Silvesterabend hat mir übrigens diesen deprimierenden Jahresanfang eingebrockt. Hätte sie nämlich frei gehabt, dann säßen wir jetzt zu viert, gemeinsam mit unserem Freund Manfred, leicht angesäuselt gemütlich im Brioni und würden das neue Jahr hochleben lassen. Vielleicht hat Michael doch recht, wenn er meint, dass sie mich immer in ihre Fälle hineinzieht, zumindest indirekt?

Erika bemerkt mich nicht, da ich zwischen den anderen Leuten untertauche. Außerdem ist der Nachthimmel inzwischen nicht mehr von Feuerwerkskörpern erhellt, sondern ganz im Gegenteil durch Rauchschwaden eingenebelt, was die Sicht auf die Umgebung wie durch einen Weichzeichner einschränkt. Meine Freundin macht wie immer, wenn sie beruflich agiert, ganz auf Frau Oberinspektor. Sie lässt sich die private Hedonistin gar nicht anmerken. Eigentlich hätte sie viel besser als ich zu der Schickimickipartie unserer Silvestereinladung gepasst. Momentan aber spielt sie ihre Autorität aus. Mit einer forschen Handbewegung beordert sie die Anwesenden in Richtung der Feuermauer, um ausreichend Platz für die Spurensicherung zu schaffen: „Meine Herrschaften, da warten Sie bitte alle mal so lange, bis meine Kollegen und ich mit der Protokollierung ihrer Beobachtungen fertig sind.“

Eine Dame in einem dünnen Cocktailkleid, nur von einem Schal um die Schultern gewärmt, beschwert sich in auffällig gekünsteltem Hochdeutsch: „Können wir nicht reingehen … sehr kalt …“

„Tut mir leid, ich kann nichts dafür, dass sie zu wenig anhaben“, kanzelt Erika sie unbeteiligt ab.

Ein Mann, ebenfalls in affektiert hochdeutscher Diktion, möchte der Frau zu Hilfe kommen: „Sie bekommt eine Lungenentzündung, ich bestehe darauf hineinzugehen …“

Erika deutet nur auf seinen Mantel und meint trocken: „Dann geben Sie ihr den.“

Mir kommt vor, das war doch der Typ, der sich vorhin unauffällig verdrücken wollte?

Ich trotte, verdeckt durch einen kolossalen Wilhelm Tell, gemeinsam mit den anderen Gästen Richtung Feuermauer. Dem Murren der Meute nach ist die Atmosphäre schon ziemlich angespannt. So im Rudel geparkt kristallisiert sich schnell der Gruppenalpha, nämlich der Mann, der sich bei Erika beschwert hat, heraus. Unter den sonst bunt zusammengewürfelten Gästen sprechen die einzigen fünf, die irgendwie miteinander vertraut wirken, Schwyzerdütsch. Deshalb verstehe ich leider kaum ein Wort, als sie sich aufgeregt tuschelnd austauschen. Die anderen scheinen sich untereinander nicht so gut zu kennen, da sie nur bedauernde Äußerungen auf Österreichisch abgeben: „… der Arme … da muss was von einem Feuerwerk explodiert sein.“

Die Theorie von einem herabgefallenen Sprengsatz durch ein fremdes Feuerwerk scheint allen einleuchtend. Man ist sich einig, dass man Feuerwerke verbieten sollte. Der schweizerische Gruppenalpha bekräftigt diese These – für die Österreicher auf Hochdeutsch – immer wieder: „Es ist eine Frechheit, das mitten in der Stadt zu erlauben. Wenn ich es mir überlege, kommt mir vor, als ob ich ein Licht vom Himmel hätte fallen sehen. Ich dachte mir aber nichts dabei. Hat ja überall gezischt. Aber dass ein Feuerwerk gerade in die Feuerschale hineinfällt? So ein Pech muss man haben. Der arme Bernd, der arme Bernd …“

Die anderen Schweizer schließen sich dieser Beobachtung durch bekräftigendes Kopfnicken an. Bald erinnern sich auch die ersten Österreicher an einen leuchtenden Himmelskörper. Im Laufe der Diskussion ist auch der letzte Zeuge überzeugt, einen – in der Erinnerung immer mächtiger werdenden – Feuerball gesehen zu haben.

Dieses Phänomen der manipulierten Erinnerung ist mir bekannt, nützen doch Verteidiger bei Indizienprozessen diese zerebrale Fiktion weidlich aus. Ich glaube keinem, der behauptet, in seinem Gedächtnis sei nur die Realität abgebildet. Ich jedenfalls habe keinen Feuerball vom Himmel fallen sehen.

Es kommt mir so vor, als ob der Oberschweizer die anderen Leute auf diese These gekonnt einschwören möchte. Die Gruppe ist begeistert, eine vom Himmel geschickte Ursache für das grauenhafte Unglück gefunden zu haben. Menschen fühlen sich eben erleichtert, wenn das Schicksal für einen Schaden zuständig ist und nicht sie selber. „Da kann man nichts machen …“ – das ist noch immer der heilsamste Trost.

Die Kriminalpolizei, allen voran Erika, scheint nicht an einen vom Himmel gefallenen Sprengsatz zu glauben, denn die Beamten sichern die Spuren akribisch genau, indem sie den Tatort fotografieren und die Reste der Feuerschale sicherstellen.

Erika hat mich noch immer nicht entdeckt. Die Dame im Cocktailkleid, bibbernd, trotz Mantel des Gruppenalphas und zusätzlich erwärmt durch seinen um sie gelegten Arm, heult schon, ob vor Kälte oder vor Trauer, als endlich ein Gast nach dem anderen von einem Polizisten abgeholt und in die Wohnung des Verunfallten zum Interview geleitet wird. Man hat Erbarmen, denn die Frierende kommt als Erste dran. Trotz dem Protest ihres Begleiters muss sie allein hinein. Erika fährt ihn scharf an, offensichtlich hat sie sofort überrissen, dass der Mann die Absicht hat, die Frau, na ja, sagen wir, in ihrer Aussage „zu unterstützen“: „Sie bleiben da, die Dame kann für sich selber sprechen.“

Das „Aber sie …“ überhört die Frau Kommissar und folgt der Heulenden ins Haus.

Die frierende Dame kehrt nicht mehr zum Rest der Gruppe zurück. Offenbar will die Polizei verhindern, dass sich die Leute untereinander bezüglich der Befragung austauschen. Ihr Mantelspender kommt als Nächster dran.

Als der Gruppenalpha im Haus verschwunden ist, versuche ich mit den Verbliebenen ins Gespräch zu kommen. „Ich kenne den Herrn ja nicht, aber so was hat sich keiner verdient …“

„Der Bernd, so ein wunderbarer Kollege … und mit den Patienten … das hat er sich nicht verdient, nein, wirklich nicht …“, meint eine von den Österreicherinnen schluchzend.

„Dann war der Unglückliche ein Arzt?“

Ein anderer von den Österreichern schüttelt den Kopf: „Nein, wir sind alle … also …“, dabei deutet er auf ein Grüppchen von sechs Leuten, „wir sind Pfleger. Umso schlimmer …“

Ich nicke bedauernd und seufze mitfühlend: „Selber immer für die Kranken da sein, und dann das …“

Die Pflegerin unterbricht: „Der Berndi, … sonst gehen alle in die Schweiz, ich meine das medizinische Personal, und dann kommt einmal umgekehrt jemand zu uns – und dann straft ihn der Himmel über Wien.“

Von den Schweizern sagt keiner was, bis auf eine alte Dame, die schüchtern bemerkt: „Der Herr Barkes war ein Engel, ein Engel für die Sterbenden …“

Ich tue verwundert und wende mich ihr zu. „Für die Sterbenden?“

„Der Bernd und wir … wir sind auf der Palliativstation im Krankenhaus der Amariterinnen“, antwortet der österreichische Pfleger.

Einer der Schweizer zieht die ältere Frau von uns weg. Offensichtlich wünscht man nicht, dass sie sich weiter äußert.

Pfleger auf einer Palliativstation? Na schau an, bei den Amariterinnen dürfte man ja ein horrendes Gehalt beziehen! Wie sonst könnte sich Herr Barkes eine solche Wohnung leisten? Hatte er andere Geldquellen? Geerbt? Von der Exfrau? Oder? Für einen Krankenpfleger residierte er jedenfalls nobel! Ausgesprochen nobel!

Langsam wird mir auch ganz schön frostig. Ich überlege schon zu verduften, da die Kälte auch die Gesprächigkeit der noch des Verhörs Harrenden einfriert, als die alte Frau als Letzte der Schweizer Gruppe übrig bleibt. Das ist meine Chance.

Ich geselle mich zu ihr, nehme meine Mütze ab und deute damit Richtung Feuermauer:

„Wenn Sie wollen, können Sie die als Unterlage nehmen. Das Stehen muss schon ein bisserl beschwerlich für Sie sein.“

Sie lächelt mich dankbar an. „Da haben Sie recht, lange halte ich es nicht mehr aus. Bin nicht mehr die Jüngste.“

„Sind Sie verwandt mit ihm? Tante?“

Seine Mutter wird sie nicht sein, denn sonst hätte sie sich wohl als solche bemerkbar gemacht. Als typischer Silvesterpartygast passt sie aber auch nicht.

Ich lege ihr die Haube auf die Mauer. Mit einem Seufzer der Erleichterung setzt sie sich darauf. Als ich mich zu ihr geselle, will sie mir meine Kopfbedeckung wieder zurückgeben, aber ich winke ab: „Nicht nötig“, meine ich und deute auf meinen Allerwertesten, „genug Polster.“

Immerhin entlocke ich ihr damit ein Kichern, während sie auf meinen Popsch schaut: „Stimmt nicht, aber danke.“

Das Eis scheint gebrochen zu sein, drum hake ich nach: „Woher kennen Sie den Herrn Barkes?“

„Och, wir sind im selben Verein, schon jahrelang …“

Gerade als ich Genaueres über diesen Verein erfahren möchte, wird sie zur Befragung abgeholt. Zu blöd!

Zuletzt sind nur noch ich und die Pflegerin von der Palliativstation übrig. Die scheint sich die Wartezeit durch ein wenig Konversation verkürzen zu wollen, denn sie lümmelt sich neben mich auf die Mauer und drückt mir meine Haube in die Hand: „Die dürfen Sie nicht vergessen. Man weiß ja, bei so einer Aufregung, da vergisst man gleich alles.“

„Danke, danke, die hätte ich wohl dagelassen. Jetzt reicht es bald … die Warterei.“

„Aber Sie, Sie müssen doch gar nicht bleiben, oder?“

„Ich denke mir halt, vielleicht wollen sie was über seinen Zustand wissen. Immerhin habe ich ihn ja erstversorgt“, dann zucke ich mit der Schulter, „… Sie kennen das ja, man fühlt sich für seine Patienten verantwortlich.“

„Na ja, nicht alle Ärzte tun das“, meint sie pikiert, „da sind Sie schon eine Ausnahme.“

„Aber nein!“ Ich hake nach: „Wie lange kennen Sie den Kollegen schon? Ich meine, wie lange ist der schon bei Ihnen auf der Station?“

„Der Berndi …“, überlegt sie, „hm, vielleicht ein halbes Jahr. Sehr kompetent und sehr kollegial. Den konnte man für jede Vertretung haben. Der hat sich um die Leute gekümmert, mehr als nötig. Ehrlich, der ist bei denen gesessen, auch wenn er schon längst frei hatte.“

„Ja, Palliativ, da muss man schon was von einem Heiligen in sich haben. Ich glaube, ich wäre zu wenig empathisch.“

„Ach was, man bekommt auch viel zurück. Und es gibt keine Hektik. Bei uns geht es mehr ums Warten. Und darum, das Warten erträglich zu gestalten. Bei uns wird nicht gehudelt, wenn Sie verstehen, was ich meine.“

Ich nicke und denke mir: „Grauenhafter Job, wenn man nur aufs Sterben warten muss!“ – Sagen tue ich aber: „Eine große Aufgabe, eine wunderbare Institution, so eine Station.“

Sie blickt mich beseelt an. „Ja, es ist erfüllend.“

Gott sei Dank gibt es Leute wie sie, die das tun, und nicht nur solche ungeduldigen Macher wie mich, die nur das Leben interessiert. Mich interessiert auch, woher sich der Herr Barkes so eine teure Wohnung leisten kann. „Schöne Wohnung hat er, ihr Kollege …“

Anscheinend haben sich das seine Berufsgenossen auch gefragt, denn die ältere Dame tut ein bisschen verschwörerisch: „Er sagt, dass er geerbt hat. Und dass er es sich deshalb leisten kann, unseren schlecht bezahlten Job zu machen. Er macht es aus Nächstenliebe. Er will der Gesellschaft was zurückgeben von seinem Glück. Genau, er ist ein sehr sozialer Mensch, wissen Sie?“

Na dann! Dann hat es ja tatsächlich einen Heiligen erwischt?

Leider wird unsere Unterhaltung durch den jungen Polizisten, der schon von Anfang an da war, unterbrochen. Meine Gesprächspartnerin wird abgeholt. Als der Polizist mich sieht, schaut er mich erstaunt an. „Sie? Wieso sind Sie noch da? Sie sind doch gar nicht auf der Liste.“

„Ich hab gedacht, dass mich die Frau Kommissar noch braucht.“

„Dann frage ich nach. Wie war Ihr Name?“

„Doktor Liebekind.“

Er verschwindet mit der Pflegerin, um gleich wieder allein zurückzukehren. „Die Frau Oberinspektorin Sacherl …“, berichtet er mit bedeutungsvoller Stimme, „die Frau Oberinspektorin meint, dass Sie gehen können.“

Typisch Erika, will, dass ich verschwinde und mich nicht in ihren Fall einmische. Da täuschst du dich aber, meine Liebe! Zuerst muss ich die Dreckarbeit verrichten – denn was ist so eine Erstversorgung eines zerfetzen Körpers sonst – und dann Tschüss?

Ich harre aus – und wenn ich erfrieren muss. Bevor ich aber erfriere, höre ich mein Handy in meiner Manteltasche läuten. Mutter! Klar, ich habe vergessen, ihr zum neuen Jahr zu gratulieren. Seit dem Tag, als ich mit siebzehn Jahren das erste Mal Silvester nicht mehr mit Mutter gemeinsam zu Hause verbracht habe, musste ich Punkt zwölf bei ihr anrufen, um ihr ein Prosit ins Telefon zu flöten.

Ich hebe ab: „Oje, Mama … aber jetzt, wenn auch zu spät … Prosit Neujahr!“, schreie ich ins Handy, um ihr, bevor sie zu Wort kommt, ihre Vorwürfe abzuschneiden. Hilft aber nichts.

Aus meinem Smartphone ertönt ihre beleidigte Stimme: „So ist es also. Deine Mutter sitzt allein zu Hause und du amüsierst dich. Aber ich vergesse nicht, auch wenn …“

Ich unterbreche sie: „Entschuldige, aber es gab da einen Zwischenfall …“

„Dein Liebhaber hat sich betrunken, oder? Es ist besser, du lässt dir eine bessere, plausible Ausrede einfallen …“

„Nein, Mama, ein Unfall …“ Im Hintergrund höre ich menschliche Stimmen. Also ist sie gar nicht allein. Will mir nur wie immer ein schlechtes Gewissen machen. „Du bist gar nicht allein, ich höre es …“

„Das Radio, ich unterhalte mich mit dem Radio. Was soll ich sonst tun, so allein?“

Stimmt gar nicht. Wahrscheinlich hat sie sich den Altphilologen und die Frau Miester eingeladen.

„Was für ein Unfall? Ein Betrunkener, der sich seinen Schädel an der Bar angeschlagen hat?“

Ich seufze tief: „Nein, Mama, ich erzähle es dir morgen, und jetzt noch Prosit Neujahr …“

Bevor ich auflege, höre ich noch, wie sie in den Hörer hineinschreit: „Hast du wohl schon Saurüssel gegessen?“

Habe ich nicht, werde ich aber sicher morgen – nein, heute – nachholen, spätestens dann, wenn Mutter mir diesen zum späten Frühstück serviert. Saurüssel auf nüchternen Magen als erste Speise im neuen Jahr zu essen, ist Tradition in der Familie Liebekind-Spanneck. Also werde ich wohl bis zum Genuss der flachsigen Schweinenase nichts essen dürfen. Wenn nämlich dieses Gebot gebrochen wird, dann hat man das ganze nächste Jahr kein Geld. Ob diese magische Vorstellung stimmt oder nicht, konnte ich bisher nicht überprüfen, denn seit ich fähig bin, feste Nahrung zu mir zu nehmen, war mein erster Bissen ein Stück vom Saurüssel. Und als Säugling verfügt man ja bekanntlich sowieso noch über kein Konto.

Während des Telefonats steht der junge Polizist geduldig wartend neben mir, seinen Kopf diskret von mir abgewandt, um nicht ungewollt Zeuge meiner intimen Unterhaltung mit Mutter zu werden. Das Wort Saurüssel allerdings hat er mitbekommen, immerhin hat sie es ja auch laut genug in den Hörer geschrien. Verlegen lächelnd wendet er sich mir zu: „Ich esse den auch immer als Erstes im neuen Jahr. Mögen Sie einen haben?“

Ich muss schmunzeln: „Sagen Sie nicht, dass Sie einen dabeihaben!“

Verschmitzt lachend nickt er. „Aber verraten Sie mich nicht. Meine Mutter besteht drauf.“

Es scheint auch noch andere Menschen außer mir zu geben, die sich mit einer absurden Familientradition herumschlagen müssen, die von Frauen wie meiner oder seiner Mutter weitergegeben wird, die ihre Machtposition festigen, indem sie ihren Kindern obskure Ängste einimpfen. Was soll der Genuss von Schweinenasen mit dem Geldbeutel zu tun haben? Außer dass, wer sich überwinden kann, dieses Gericht auf nüchternen Magen hinunterzuschlucken, sich auch überwinden kann, jede Arbeit, sei sie auch noch so schmutzig und anstrengend, anzunehmen. Durch die anerzogene Selbstüberwindung hat man dann natürlich immer Geld, wenn auch nicht Millionen, am Konto. Was der Beweis ist, dass ein Saurüssel wirkt!

„Ich hole Ihnen einen …“ Mit diesen Worten verschwindet der lustige junge Polizist wieder in der Wohnung.

Er kommt gerade zurecht, um Erika die Tür aufzuhalten. Sie schießt auf mich zu und keift mich an: „Sag mal, Alma, kannst du mich ausnahmsweise meinen Dienst einmal in Ruhe machen lassen? Was zum Teufel machst du da? Wenn ich nicht so eine ausgeglichene Psyche hätte, dann würde ich paranoid werden. Kaum verunglückt jemand, ist sie schon zur Stelle.“

Ich wende mich von ihr ab und drehe ihr den Rücken zu, während ich auf beleidigt tue: „Anstatt dass du uns ein gutes neues Jahr wünschst, anstatt dass du sagst ‚Arme Alma, selbst zu Silvester musst du unbezahlt Leben retten‘, anstatt dass du mich umarmst, anstatt … anstatt … beschimpfst du mich.“

Erika weiß nicht so recht, ob ich es ernst meine oder meine Performance nur ein Schmäh ist, deshalb stellt sie sich vor mir auf, von Angesicht zu Angesicht: „Ist ja wahr! Du willst mir schon wieder in mein Handwerk pfuschen. Diesmal bist du sogar schon vor mir da. Hättest auch Polizistin werden können, aber Frauuu Doktooor, das ist …“, sie verschluckt gerade noch den Vorwurf, dass ich was Besseres werden wollte, „man könnte denken, dass du …“

Ich schaue sie unschuldig an, während ich mit der Schulter zucke. „Also ich habe den nicht in die Luft geblasen. Ich habe nur meine Pflicht getan.“

„Entschuldige, aber … ist doch klar, dass ich misstrauisch bin, nach dem letzten Mal, wo du dich beinahe erschießen hast lassen.“

Seit dem letzten Mordfall ist unsere Beziehung – zumindest beruflich betrachtet – etwas angespannt. Es wurmt Erika offenbar noch immer, dass ich ihr zwei Mal hintereinander den Erfolg einer Verbrechensaufklärung weggeschnappt habe.

Während unserer Auseinandersetzung tritt der junge Polizist wieder aus der Tür. Jetzt sehe ich erst, dass sein Gesicht von Pickeln übersät ist – vom vielen Schweinefleisch? Er hält die Arme hinter seinem Rücken verschränkt, wahrscheinlich versteckt er da den Saurüssel, den er sich vor Erika nicht zu zeigen traut.

„Sie können abtreten“, ruft ihm seine Chefin zu. Bevor er verschwindet, bemerke ich, dass er ganz diskret etwas in einen Blumenkübel fallen lässt. Meine Schweinenase?

„Gehen wir!“, fordert Erika mich auf. „Ich bin bald fertig. Dann können wir noch anstoßen.“

Dabei deutet sie auf ihre Armbanduhr. Tatsächlich, es ist schon drei Uhr.

„Ist dein Dienst schon vorbei?“

Sie schüttelt den Kopf. „Nicht ganz, aber ich gönne mir eine Pause … mit meiner … trotz allem …“, dabei blickt sie mich versöhnlich an, „besten Freundin, zumindest … privat.“

„Darfst du …?“, frage ich und deute dabei auf die andere Terrasse, wo sich vermutlich noch mein Michael amüsiert. Sie blickt an sich hinunter: „In dem Aufzug?“

„Sag einfach, du musst erheben. Vor allem, ob jemand von denen da drüben auch einen Feuerball vom Himmel fallen gesehen hat?“

Frau Kommissar zieht einen Taschenspiegel und einen Lippenstift und malt sich den Mund nach. Unter Grimassen begutachtet sie das Ergebnis. Sie nickt zufrieden. „Schicke Party, hm?“ Erika – zwischen edler Pflichterfüllung und ihrem Wunsch schwankend, sich mit den Pseudo-Kunst-VIPs da drüben zu amüsieren – entscheidet sich zugunsten ihres Hedonismus. Plötzlich blickt sie mich streng an. „Woher weißt du von dem Feuerball, den die angeblich alle gesehen haben? Doch schon wieder spioniert, hm?“

„Aber geh! Wie die alle gewartet haben, haben sie klarerweise über die Ursache spekuliert. Und ich habe das mitgehört.“

„Und du? Du hast auch eine Feuerbombe vom Himmel fallen gesehen?“

Ich zucke gleichgültig mit den Schultern. „Ich glaub schon, wenn ich es mir so überlege. Da war was.“

Erika schüttelt den Kopf und küsst mich auf die Wange: „Eckerl, für wie blöd hältst du mich eigentlich? Gehen wir!“

Ich wische mit meiner rechten Hand über die geküsste Wange, um ihre rote Markierung wegzuwischen. Bevor ich die Wohnung betrete, wurstle ich noch unauffällig das Sackerl aus dem Rosentopf und stecke es in meine Manteltasche. Glücklicherweise hat mich der junge Mann davor gerettet, auf nüchternen Magen Alkohol in mich hineinschütten zu müssen – denn ohne Saurüssel kein Kaviarbrötchen!

Die Tür in die Wohnung des Verunfallten führt direkt in die Küche. Aber was für eine Küche! Der Raum misst sicher um die fünfzig Quadratmeter. Er ist durch eine schicke Bar in einen Essbereich und einen Kochbereich getrennt. Selbst eine Nichtköchin wie ich kann auf den ersten Blick erkennen, dass die Ausstattung nur vom Feinsten und Teuersten ist. Auch der riesige Esstisch mit den zwölf rundherum platzierten Sesseln ist sicher Designerware. An der Wand moderne Gemälde, die wahrscheinlich sehr teuer sind, aber ohne in Wirklichkeit einen Wert zu haben. Man kennt das schon: blaue Impression mit rotem Punkt im rechten Eck unten. Der Mann hatte anscheinend einen geschickten Galeristen, der ihm seine Ladenhüter unter dem Versprechen der sicheren Wertsteigerung angedreht hat. Auf den ersten Blick könnte es sich um die typische Wohnung eines wohlhabenden Arztes handeln.

Nirgendwo gibt es irgendwelche Gegenstände, die etwas von der Identität des Besitzers verraten. Die Wohnung wäre eine wunderbare Kulisse für das Fotoshooting eines Wohnjournals. Der Tote muss in ihr jedenfalls wie sein eigener Fremdkörper gelebt haben.

Selbst der Geruch ist neutral indifferent. Auf dem Tisch stehen noch die benützten Gläser der Gäste, Teller mit Essensresten und angebrauchte Wein- und Champagnerflaschen und eine Edelstahlplatte mit den übriggebliebenen Brötchen vom Meinl am Graben. Das erkenne ich an der nicht komplett entfernten Verpackung. Typisch für die Einladung eines Junggesellen! Ich würde ja noch gerne die anderen Räume besichtigen, aber solange Erika an meiner Seite ist, wird mir das nur schwer gelingen.

„Kann ich noch aufs Klo?“, frage ich sie unschuldig.

Erika verneint, indem sie ihren Zeigefinger hin und her bewegt. „Nh, nh, nh … damit du zufällig auch das Schlafzimmer, das Bad … dass du dich unabsichtlich in der ganzen Wohnung verirrst? Übrigens, damit du es weißt: Diese Luxusbleibe wird versiegelt … damit nichts wegkommt … zufällig … bevor wir eine Hausdurchsuchung gemacht haben.“ Dann verabschiedet sie sich noch pauschal von ihren Kollegen: „Tschüs, ich schaue noch zur Konkurrenzparty auf der anderen Seite des Dachs, da müsste ja auch jemand einen vom Himmel stürzenden Feuerball beobachtet haben. Ihr könnt derweil einmal alles absichern.“ Der junge pickelige Polizist, dem ich inzwischen mimisch ein Dankeschön gesendet habe, schickt sich an, seine Chefin zu begleiten, aber Erika wünscht aus verständlichen Gründen keine polizeiliche Gesellschaft. „Sie bleiben da und gehen Inspektor Nevadal zur Hand. Wiederschauen.“

Wir verlassen das Appartement durch den Lift, der direkt im Vorraum liegt.

„Schick hatte es der!“, unterbreche ich die Stille im Lift.

„Wieso hatte?“

„Na glaubst du, der lebt noch, so ohne Hirn und ohne Extremitäten?“

Erika zieht ihr Handy aus der Tasche und wischt über das Display. „Stimmt, ist gerade verstorben. Tja, wieder eine Luxuswohnung frei. Schlag zu!“

Das ist die Retourkutsche von vorhin. Erika muss mir immer vorhalten, dass ich mehr als sie verdiene. Diese Anspielungen kommen immer, wenn sie sich über mich geärgert hat. Obwohl sie genau weiß, dass ich mir als Psychiater gerade mal eine mittelgroße Altbauwohnung in mittelprächtiger Lage mittelmäßig leisten kann. Normalerweise gehe ich auf diese Spielchen gar nicht ein, aber heute, abgefroren, hungrig und sowieso nur so lala gelaunt, muss ich kontern: „Hättest ja auch Frau Doktor werden können …“

Dann Schweigen. Bevor wir aussteigen, zieht sie ein Kleenex aus der Jackentasche und wischt meine noch immer vom Lippenstift markierte Wange ab. „Wie du ausschaust, so kann man dich gar nicht unter die Leute lassen.“

Wir lachen. Versöhnt!

Das Haustor meiner ursprünglichen Partylocation ist nur ein paar Schritte vom Ausgang entfernt. Wir läuten. Wir läuten noch einmal. Wir läuten Sturm. Ich rufe Michael an – hebt nicht ab. Eh klar, wie immer: Alma-Handy – ich bezahle die Rechnung, damit er für mich erreichbar ist – entweder zu Hause vergessen, in der Manteltasche, lautlos gestellt oder entschuldigt, wenn es in der Wohnung so laut ist, dass er es nicht hört.

Ich blicke Erika ratlos an. „Und jetzt?“

„Kein Problem …“ Sie zieht einen Schlüssel und öffnet die Tür. „Generalschlüssel, der, den auch die Post hat …“

Leider funktioniert der Lift nicht auch mit diesem Schlüssel. Logisch, dass so schicke Wohnungen nur mit einem Chip erreichbar sind. Also quälen wir uns die fünf Stockwerke – Mezzanin mitgerechnet – bis ins Dachgeschoss. Mir bleibt die Luft weg, während Erika hochhirscht, als ob sie täglich trainieren würde. „Renn nicht so“, japse ich.

„Sag ich es doch immer, rauchen macht die Lunge fit. Nur ‚fitte‘ Nichtraucher wie du müssen wie die Blöden durch die Gegend joggen, um dann nicht einmal eine Stiege zu bewältigen.“

Ich schiebe meine Schwäche auf die lange Nacht, auf meine Unterzuckerung, auf …? An die Ursache, die ich lieber nicht wahrhaben möchte, will ich nicht denken. Schwanger? Nie und nimmer, hab doch die Pille … wenn auch unregelmäßig, weil vergessen … und Schussel … und überhaupt.

Irgendwann sind wir oben. Da brauchen wir gar nicht zu läuten, denn die Tür steht sperrangelweit offen. Vor der Tür die Raucher, denen die Dachterrasse zu kalt ist, dann die, die eigentlich schon seit Stunden gehen wollten, aber sich dann doch nicht trennen können, und eine Alkoholleiche, die den Weg nach unten nicht mehr geschafft hat. Der arme Trinker hat sich einen recht unbequemen Platz zum Rauschausschlafen ausgesucht, nämlich zwischen dem Geländer, das schon Abdrücke in seinem Gesicht hinterlassen hat, und der ersten Stufe, die den gefährlichen Anfang der Treppe darstellt. Wenn sich sein verkeiltes Antlitz vom Treppengeländer wegwendet, dann wird er sicher abstürzen. Hoffentlich halten das sein Genick und Kopf aus. Ich schwanke zwischen „der geht mich nichts an“ und „es geht um ein Menschenleben“. Ich entscheide mich – wie immer blöd – für das Menschenleben und versuche, den Mann zwischen den anderen herumlungernden Vorhauspflanzen wieder in die Wohnung zu zerren. Die Menschen rundherum stehen wie angewurzelt. Da käme keiner auf die Idee, mir bei der Rettung des halb bewusstlosen Trinkers behilflich zu sein. Nein, sie sind nicht einmal bereit, wenigstens den Weg frei zu machen. Erika, die ja vor mir angekommen ist, hat sich sofort in die Wohnung begeben. Der haben, dank ihrer Uniform, gleich alle Platz gemacht. Sie bemerkt nichts von meinem Unterfangen. Als ich neben dem Besoffenen auch auf der Stufe zu sitzen komme, wo ich ihn wenigstens davon abhalten will, die Stiege hinunterzukollern, sehe ich nur mehr Erikas Uniformstiefel im Gewühl der Budapester, Sneakers und High Heels verschwinden. Ich klopfe dem armseligen Mann auf die Wangen und versuche ihn durch meine Schläge rechts und links wenigstens so weit munter zu bekommen, dass er sich von mir hochziehen lässt.

„Wie heißen Sie?“, schreie ich ihn vergeblich an, wohl ahnend, dass er nicht einmal das mehr wissen wird.

Immerhin entlocke ich ihm ein Stöhnen. „Der ist tot, tot …“, kommt zu meiner Verblüffung aus seinem Mund.

Ich rüttle ihn. „Wer ist tot? Wen meinen Sie?“

Leider war diese Äußerung nur ein kurzes Auftauchen aus seiner Agonie. Bevor ich mich weiter bemühe, ihn auf sicheren Boden zu hieven, fällt mir ein, dass es gescheit wäre nachzusehen, ob er einen Ausweis bei sich trägt. Könnte ja sein, dass der Mann was mit dem Toten zu tun hat. Weshalb sonst ist „tot“ das einzige Wort, das ihm zu entlocken war? Von den Gästen hier kann keiner wissen, was sich da drüben tatsächlich abgespielt hat. Und der Partylaune nach zu schließen, die da immer noch lautstark boomt, scheint es auch keinen interessiert zu haben. Diese Leute sind die typischen Vertreter einer Gesellschaftsschicht, die außer dem eigenen Ego nichts in ihrer Birne hat.

Ich stecke meine Hand in seine innere Jackentasche, da, wo Männer, wenn sie einen Anzug anhaben, ihr Portemonnaie tragen. Tatsächlich, der auch! Ich ziehe die Börse heraus und finde darin seine Kreditkarten: Mario Burzelt. Ich stecke die Brieftasche wieder zurück und fasse ihn unter den Achseln, um ihn wegzuziehen. Sein Gesicht ist wegen der Quetschung durch das Stiegengeländer verzogen, an den Wangen zeichnen sich sogar schon leichte, bläulich verfärbte Blutergüsse ab. Der muss ordentlich getankt haben. Da ich den Herrn, der direkt hinter uns in der Tür steht, in die Wade zwicke, kann ich ihn dazu bewegen, zur Seite zu weichen und sich meiner zu erbarmen und mir beim Schleppen behilflich zu sein. Gemeinsam schaffen wir es, den armen Trinker in den Vorraum zu schaffen und ihn da in einer Ecke in stabiler Seitenlage zu parken. Nachdem ich mich überzeugt habe, dass keine unmittelbare Lebensgefahr besteht und er durch die Seitenlage auch nicht ersticken kann, wenn er erbricht, werfe ich mich ebenfalls ins Partygewühl und auf die Suche nach meinem Michael. Ich hoffe, dass ich ihn nicht in einem ähnlichen Zustand auffinde wie den Mann. Erstaunlicherweise ist mein Liebhaber zwar angeheitert, aber noch in der Lage, auf seinen eigenen Beinen zu stehen. Das tut er, umringt von einem Damenkränzchen, das ihm andachtsvoll zuhört, während er aus seinem nicht geschriebenen Werk zitiert. Künstler ist man nämlich nicht, sondern man spielt ihn. Im Künstler spielen ist Michael literaturnobelpreiswürdig. In der Realität schreibt es sich aber leider schwerer, als sich das Autorengenie herbeizufantasieren.

Als er meiner ansichtig wird, verziehen sich seine Mundwinkel zu einem immerhin freudigen Lachen und er trennt sich sofort von seinen Bewunderinnen, um mich zu umarmen. „Mein armer Schatz, du bist eine Heldin! In dieser Kälte ein Leben zu retten, dafür …“

Ich unterbreche ihn: „Leider nicht gerettet, aber mit der Heldin hast du recht. Die Heldin möchte nach Hause gebracht werden.“

Michael seufzt, denn „nach Hause“ ist eine Floskel, die er gar nicht mag. „Nach Hause gehen“ ruft sofort Widerstand hervor. So auch jetzt. „Ich trinke nur noch aus“, hält er mir sein beinahe volles Weinglas vor die Nase.

Ich schüttle den Kopf. „Gut, dann bestelle ich mir ein Taxi und gehe allein. Ich bin hundemüde. Von mir aus kannst du noch bleiben, solange du willst.“

Dieses Spiel spielen wir beinahe bei jeder Einladung.

„Das ist Erpressung …“

„Bleib du nur, ich will dich nicht daran hindern, dich volllaufen zu lassen.“

Das ist dann immer der Punkt, wo er böse wird. So wäre es auch jetzt geschehen, wenn nicht plötzlich der Donauwalzer aus den Lautsprechern ertönte, aber so laut, dass selbst die zugedröhntesten Partygäste aufmerksam werden. Alle unterbrechen ihre Unterhaltung und wenden ihren Blick einer Dame zu, die mitten am Esstisch zwischen den Relikten des vorhergegangenen Gelages steht und ihr Glas hebt: „Yiiippiiieee“, schreit sie, während sie den Donauwalzer mit der Fernbedienung in der anderen Hand wieder leiser schaltet, „Yiiippiiieee, er ist tot! Wir feiern den Abgang meines Ex! Auf der Welt gibt es ein Arschloch weniger! Yiiiippiiieee!“ Sie wirft das Sektglas an die Wand. „Auf das Schwein!“

Kapitel 2

Vorerst herrscht Verwunderung unter den Gästen, manche sind peinlich berührt, die schon völlig Betrunkenen aber stimmen enthemmt in das „Yiiipiiieee“ mit ein. Die Dame – offenbar die Exfrau des Herrn Barkes – stellt den Donauwalzer wieder auf volle Lautstärke und beginnt, sich hemmungslos auf dem Tisch zu drehen. Gerade als sie versucht, den Nächststehenden als Tanzpartner zu sich nach oben zu ziehen, bricht die Musik abrupt ab. Jemand hat die Anlage vom Strom getrennt. Die Frau stoppt verblüfft ihren wackeligen Walzerschritt und schreit: „Wir feiern, feiern! Er ist tot, lass mich feiern …“ Dann wirft sie sich mit dem Gesicht voran auf den Tisch mitten in die Essensreste und beginnt hemmungslos zu schluchzen.

Frau Oberinspektor Sacherl hat die Musik ausgemacht. Sie nutzt die Stille und Verblüffung, um sich einen Weg durch die Gäste zur Exfrau zu bahnen. Durch ihre Uniform als Polizistin ausgewiesen, kapieren selbst die Alkoholisierten, dass die Party zu Ende ist. Beim Tisch angekommen, fasst sie nach der Hand der noch immer Weinenden, die durch die Berührung abgelenkt ihren Kopf hebt und Erika verschwommen anblickt. Sie nickt, als die Frau Oberinspektor sie ruhig auffordert, mitzukommen. Erika fasst sie am Arm und zieht sie mit sich Richtung Ausgang.

Kurz vor der noch immer offenstehenden Eingangstür reißt sich die Festgenommene los, schießt zurück in die Wohnung, windet sich geschickt zwischen den Leuten durch, die, ohne sich ihr in den Weg zu stellen, wie die Ölgötzen dem Schauspiel beiwohnen, und rennt auf die Dachterrasse. Erika ihr nach und ich auch.

„Halten Sie sie auf!“, brüllt Erika die rauchenden Gäste auf dem Dachgarten an, aber die verstehen nichts. Als wir beide endlich draußen sind, können wir nur mehr beobachten, wie die Frau sich – geschickter als es mir gelungen ist – übers Dach zur Wohnung ihres Ex bewegt. Meine Freundin zückt ihr Handy: „Nevadal, sind Sie noch da?“

Aber Nevadal ist mit seiner Mannschaft schon abgerückt. Wir sehen gerade noch, wie die Frau in der Wohnung verschwindet und gleich danach die Lichter angehen.

„Die kriegen wir …“, tröste ich Erika.

„Ich kriege sie – nicht wir! Sie kann nicht raus, der Fluger steht sowieso vor ihrer Tür.“

Ich zucke die Achsel. „Na dann! Dann … kann ich ja … ich meine, dann kann ich ja heim.“

„Kannst du. Deine Hilfe wird nicht mehr benötigt. Dankeschön.“

„Und? Ich meine, wir wollten doch noch auf das neue Jahr …“

Erika zündet sich eine Zigarette an. „Hol deinen Michelangelo und einen Prosecco! Stimmt! Wir haben noch gar nicht auf das neue Jahr …“

Ich kehre in die Wohnung zurück und winke meinem Michael, dass er sich zu mir gesellen soll. Das befolgt er klarerweise nicht, glaubt er doch, dass er nach Hause muss. Also schnappe ich mir die nächstbeste Champagnerflasche und zwei, wenn auch benutzte Sektflöten. Damit winke ich noch einmal meinem Liebhaber, der angesichts der veränderten Perspektive sofort gehorcht und sich zu mir gesellt.

„Prosit Neujahr!“, küsse ich ihn auf den Mund und drücke ihm die Flasche in die Hand, während ich in Richtung Dachterrasse deute. „Die Erika raucht da. Wir haben doch noch gar nicht angestoßen. Geh du mal raus, ich komme nach, wenn ich …“, dabei hebe ich die zwei schmutzigen Gläser, „… wenn ich die abgewaschen habe.“ Michael kennt sich zwar nicht aus, tut aber wie geheißen und bewegt sich Richtung Terrasse. „Du hast doch ein Glas?“, schreie ich ihm noch nach.

In der Küche, wo ich die Sektflöten reinigen möchte, treffe ich unseren Gastgeber, der mit ein paar anderen verschwörerisch zusammensteht.

„Blöde Geschichte …“, beginne ich die Konversation, während ich die Gläser unter die Wasserleitung halte, „… kennen Sie die?“

Der Mann scheint nicht sehr daran interessiert zu sein, sich mit mir zu unterhalten, immerhin wirft er mir einen Blick zu. „Ja, ist meine Nachbarin.“

Na so was, das hätte ich auch gewusst. Aber so leicht lasse ich mich nicht abspeisen. „Hat sie was mit dem Unglück zu tun? Kennen Sie sie näher?“

Er dreht sich wieder zu den anderen Gästen. Ich dränge mich dazwischen und halte ihm die nassen Gläser vor die Nase. „Gibt es ein Geschirrtuch?“

Der Gastgeber schaut mich verächtlich an, wobei mir nicht ganz klar ist, ob er sich brüskiert fühlt, dass ich ihm damit unterstelle, sich selber mit so niedrigen Tätigkeiten wie Abwaschen abzugeben, oder aber, dass er mit der Exfrau nicht in Verbindung gebracht werden möchte. „Keine Ahnung.“

Ich drehe die Gläser um, damit das überschüssige Wasser abrinnt, währenddessen lasse ich aber nicht locker. „Haben Sie sie eingeladen?“

Eine Dame aus der Runde mischt sich ein. „Die Trude Füssli ist ja eine arme Haut“, sie tupft dem Gastgeber auf den Arm, „… und der Josi hat ein großes Herz …“, dabei lächelt sie zweideutig, „… was die einsamen Frauen betrifft, gell Josi?“

Der Josi – jetzt weiß ich endlich, wie der Typ heißt, dem ich dieses schreckliche Silvester zu verdanken habe – windet sich innerlich. „Na, so ist es nun auch wieder nicht. Meine Nachbarin halt. Sie pflegt meine Kübelpflanzen, wenn niemand da ist. Und da ist es doch selbstverständlich, dass man sich erkenntlich zeigt.“

Die Frau schmunzelt. „Ja, du hast ein großes Herz und …“

Bevor sie zu viel ausplaudert, unterbricht sie der Josi not amused: „Hör schon auf, die Arme kennt ja kaum jemanden in Wien. Und seine Nachbarn sollte man sich immer warmhalten.“

„Und der? Der von der anderen Seite? Mit dem hatten Sie auch eine gute Beziehung?“

„Ging so, wir haben uns gegrüßt, wenn wir gleichzeitig draußen waren. Ich habe seine ewige Grillerei gehasst. Außerdem waren die beiden geschieden. Mit beiden gleichzeitig, das geht doch nicht … gar nicht.“

„Tja, der Rauch vom Nachbarn kann einem ganz schön auf die Nerven gehen. Das verstehe ich. Man sieht ja, was dabei rauskommt. Der Arme!“