Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

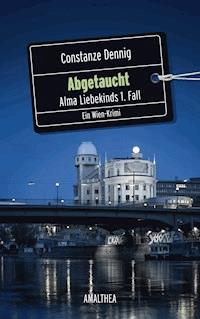

- Herausgeber: Amalthea Signum

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Mord am Donaukanal in Wien Dr. Alma Liebekind Spanneck ist Psychiaterin, ihr Forschungsgebiet "Die Wahl der Todesart bei Suizid nach Kriterien der Psychopathologie". Beim Fall einer weiblichen Leiche, die aus dem Wiener Donaukanal gefischt wurde, fallen ihr Ungereimtheiten auf und sie beginnt, auf eigene Faust zu ermitteln. Dafür spannt sie Manfred, einen schrulligen Gerichtsmediziner, ein und schließt sich der Puppentheatergruppe an, in der die Tote mitgespielt hat. Deren Leiter, ein selbst ernannter Guru, der Alma an die Wäsche will, ist bald ihr Hauptverdächtiger. Um ihn zu überführen, bringt sich Alma selbst in Lebensgefahr. Gäbe es da nicht Almas Freundin Erika, die Kommissarin, und vor allem ihre schlaue Mutter, würde Almas Neugierde sie wohl Kopf und Kragen kosten …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 390

Veröffentlichungsjahr: 2014

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Constanze Dennig

Abgetaucht

Constanze Dennig

Abgetaucht

Alma Liebekinds 1. Fall

Ein Wien-Krimi

Ich danke Friederike Lenart für ihre wichtige Mitarbeit und F. X. Zach für seine wertvollen Tipps.

Alle Namensübereinstimmungen und damit einhergehende Ähnlichkeiten zu lebenden Personen sind rein zufällig.

Besuchen Sie uns im Internet unter: www.amalthea.at

© 2014 by Amalthea Signum Verlag, Wien

Alle Rechte vorbehalten

Umschlaggestaltung: Elisabeth Pirker, OFFBEAT

Umschlagfoto: Hans Leitner

Lektorat: Mag. Philipp Rissel

Herstellung und Satz: Gabi Adébisi-Schuster

Gesetzt aus der Sina Nova 10,2/12,5

Printed in the EU

ISBN 978-3-85002-890-5

eISBN 978-3-902998-13-2

Inhalt

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

1. Kapitel

»Die Dummheit gebiert unabsichtlich das Böse«, denke ich, als ich die Abteilung für geistig abnorme Rechtsbrecher in der Justizanstalt Wien-Mittersteig verlasse. Wie kann man nur so blöd sein und zwanzig Jahre Gefängnis riskieren, nur um ein Handy zu rauben, das dann beim Überfall auch noch kaputtgeht? Leider ist der Schädel des Handybesitzers ebenfalls kaputtgegangen und jetzt heißt es für den Räuber einsitzen. Für wie viele Jahre, hängt von meinem Gutachten ab.

Bestätige ich dem Täter für den Zeitpunkt der Tat aufgrund seiner Alkoholisierung eine verminderte Zurechnungsfähigkeit, werden es wohl nicht die vollen zwanzig Jahre werden. Ist die Zurechnungsfähigkeit bei diesem Mann generell nicht gegeben, fehlt ihm also die Dispositions- und Diskretionsfähigkeit, sprich, er ist entweder psychotisch oder einfach dumm, dann wird er wohl den Rest seines Lebens auf der Geschlossenen verbringen.

Für heute hab ich genug vom Bösen. Um mich abzulenken, werde ich die vorabendlichen Sonnenstrahlen im Café Sperl genießen und dazu ein Achtel Veltliner trinken. Dort werde ich auf meinen Liebsten warten, der sich hoffentlich nicht mehr als eine Viertelstunde verspäten wird.

Von der Justizanstalt Wien-Mittersteig gehe ich zu Fuß über den Naschmarkt bis ins Sperl. Schon bei der Margaretenstraße wird mein Schritt beschwingter, ich drücke mir die Stöpsel meines MP3-Players in die Ohren, scrolle zu Zufallswiedergabe und was höre ich? Nina Hagen singt: »Roter Mohn.« Alles ist gut.

Ich werde einen wunderbaren Abend, vielleicht die ganze Nacht, mit Michelangelo – ich nenne meinen Liebsten so, wenn ich libidinöse Gedanken hege – verbringen. Sonst heißt er Michael. Und ich werde keine Sekunde an irgendwelche Wahnsinnigen denken. Sicher nicht! Schließlich ist heute Sonntag.

Im Sperl sind alle Tische bis auf den einen, der im Schatten steht, besetzt. Auch gut, ich soll sowieso keine Sonne bekommen, wegen der Hautalterung. Gut, lieber wäre mir schon ein Sonnenplatz nach all der geistigen Dunkelheit, die mich sowieso immer umgibt. Aber ich bin und bleibe gut gelaunt, aus.

Michelangelo wird heute pünktlich sein – sicher! Er wird wissen, wie wichtig seine Nähe gerade heute nach der Arbeit im Gefängnis für mich ist. Er wird hoffentlich schleunigst zu mir eilen, noch bevor ich in meine Après-Häfen-Schwermut falle.

Da mein MP3-Player nach der Hagen auf »Der Tod und das Mädchen« von Schubert hüpft, muss ich mir: »Verdammt noch mal, das Leben ist schön« wie ein Mantra vorsagen. Das hilft aber nur so lange, bis mir die Uhr das Ausmaß von Michaels Verspätung anzeigt. Es ist für mich leider kein Trost, dass in der Zwischenzeit die anderen Tische auch im Schatten stehen. Ganz im Gegenteil, der Sonnenuntergang untermalt den Aufgang der Melancholie.

Wie immer zu spät! Rücksichtslos, gedankenlos, egoistisch – höchste Zeit, dass ich mich von ihm trenne. Heute mach ich Schluss. Ich lasse mir seine Rücksichtslosigkeit nicht mehr länger gefallen. Wer glaubt er, dass ich bin? Ein Schulmädchen? Jemand, mit dem er so umspringen kann? Nein, heute werde ich ihm zeigen, wie es ist, wenn er mich verliert. Was hat er schon groß zu tun? So ein bisschen Kunst und Literatur, die kein Geld bringt. Ich hingegen rackere mich ab, während er nur auf Laisser-faire macht.

Da ich ja Schluss machen möchte, kann ich nicht auf und davon laufen. Sogar aufs Schlussmachen muss ich warten. Um mir die Zeit zu vertreiben, blättere ich eine Tageszeitung durch. Meinen MP3-Player drehe ich ab, mir ist nicht mehr nach romantischer Musik.

Die ersten zehn Minuten lese ich nur die Schlagzeilen – Sport ausgenommen –, die nächsten zehn Minuten versuche ich hinter den Inhalt der Politikerfloskeln zu kommen und dann bleibt mir nichts anderes mehr übrig, als im Lokalteil die nebensächlichen Meldungen zu lesen. »Erratum: Bei der am 10. Juni am rechten Ufer des Donaukanals gefundenen weiblichen Leiche, die sich dort in einem Baum verfangen hatte, handelt es sich nicht, wie von uns irrtümlich behauptet, um Anna K., sondern um Sabine K. Laut Auskunft der Polizei ist Sabine K. bereits am 7. Juni ertrunken. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus.«

Also wahrscheinlich Selbstmord. Der Bericht fängt meine Aufmerksamkeit. Ich blicke mich um, ob ich nicht dabei beobachtet werde, wie ich den Artikel aus der Zeitung herausreiße. Eine interessante Geschichte, die könnte zu meiner Publikation passen. Mir fehlen noch fünf Fälle, damit ich meine wissenschaftliche Arbeit über »Die Wahl der Todesart bei Suizid nach Kriterien der Psychopathologie« fertigstellen kann. Es gibt kaum wissenschaftliche Untersuchungen, die die Wahl der Mittel, um sich umzubringen, mit der Persönlichkeitsstörung des Selbstmörders gemeinsam analysieren. Es ist bekannt, dass es einen Unterschied zwischen den Geschlechtern, was die Art sich zu töten betrifft, gibt.

Es gibt aber kaum Untersuchungen zur Sozialisation und zu anderen psychischen Parametern. Mich interessiert, was einen Selbstmörder dazu bringt, sich eben, wie in obigem Fall, zu ertränken. Die einfachste Möglichkeit, sich zu töten, scheint kein Kriterium zu sein. Selbstmörder sind umständlich. Statt sich einfach aus dem Fenster zu stürzen, wählen sie die absurdesten und aufwendigsten Tötungsarten.

Michael hat Glück! Ich bin so durch diese Zeitungsnotiz abgelenkt, dass ich auf ihn und sein Zuspätkommen komplett vergesse. Als er dann endlich erscheint, bin ich damit beschäftigt, mir Notizen zu machen, und hätte mir gewünscht, dass er mich nicht dabei stört.

»Du bist zu früh«, sage ich als Begrüßung. Er ist enttäuscht, hat sich wohl erwartet, dass ich ihm um den Hals falle.

»Ich wurde aufgehalten …«

»Wieso nicht länger? Ich arbeite noch.«

»Sei nicht so zynisch.«

»Ehrlich«, und zeige ihm den herausgerissenen Artikel.

»Hm, und ich hatte schon ein schlechtes Gewissen.«

»Solltest du auch haben, trotzdem.«

Er küsst mich auf den Hals. Und mir wird warm. Dann noch einmal. Und mir wird wärmer. Dann auf den Mund. Und mir wird heiß. Wir gehen.

»Zu dir?«

»Zu mir.«

Wir gehen zu ihm. Eigentlich mag ich das gar nicht so, weil es erstens bei ihm immer unordentlich ist und ich zweitens lieber in meinem Bett aufwache. Aber heute ist mir nicht mehr nach Auseinandersetzung. Ich will geliebt werden, und aus. Und da kann man sagen, was man will, das kann er, mein Michelangelo. Ist eben auch da ein Künstler. Lässt sich Zeit und genießt und genießt und genießt. Da bleibt mir gar nichts anderes übrig, als auch zu genießen, zu genießen, zu genießen. Sogar wenn unsere Leidenschaft dann befriedigt ist, ist es immer noch schön. Dann kuscheln wir uns ganz eng zusammen und schlafen so lange Körper an Körper, bis einer von uns ein steifes Genick bekommt. Meistens ich. Der, bei dem als Erstem die Wirbelsäule einrastet, der dreht sich dann auf seine Seite. Meine ist die rechte, von vorne gesehen.

Wenn ich aufstehe, selbstverständlich vor ihm, mache ich, falls wir bei mir zu Hause sind, Frühstück. In seiner Wohnung ergreife ich allerdings lieber die Flucht, denn seine vergammelte Küche bereitet mir morgens Übelkeit. Tja, da ist nichts mehr zu machen, ich meine erziehungsmäßig. Michael ist ein schrulliger Lebensjunggeselle. Entweder ich halte seine Unarten aus oder ich muss auf seine Liebeskünste verzichten. Immerhin ist es mit ihm kurzweilig und leider liebe ich ihn auch noch dazu.

Ich denke, er ist ein besserer Lebenskünstler als Schriftsteller, aber das traue ich mich nicht zu sagen. Ein Lebenskünstler wie er lebt von seinem verinnerlichten Bild von sich. Nimmt man ihm das weg, dann ist er weder kurzweilig noch Künstler. Und dann, dann habe ich auch nichts mehr von ihm.

Bevor ich endgültig aufwache, schwirren unzusammenhängende Gedanken durch mein Hirn, das sich noch in den REM-Phasen des Schlafs befindet. So ein Zustand, nicht Traum, nicht wach, plagt mich täglich. Ich mag das gar nicht, wenn meine Gedanken nicht geordnet, nicht auf einen Fokus zielgerichtet sind. Deshalb ziehe ich es immer vor, sofort aufzuwachen und aufzustehen. Mich noch einmal in einen tiefen Schlaf zu zwingen, dauert mir zu lange. Michael meint, das sei die präsenile Bettflucht, aber das ist ein Klischee bei einer Frau von fünfundvierzig. Präsenil war ich dann wohl schon mit sechzehn. Während er mit seinen sechsunddreißig Jahren und vier Monaten die postsenile Schlafsucht hat.

Jedenfalls stehe ich wie immer um sieben auf, ziehe meine auf dem einzigen Sessel des Schlafzimmers gemixt mit seinen Klamotten liegenden Kleider aus dem Textilhaufen und stampfe demonstrativ laut aus dem Raum. Ich hoffe, Michael wacht auf und zieht mich noch einmal zu sich. Aber er schläft weiter. Der Tag beginnt mit einer Enttäuschung. Michael ist ein Ignorant, kein Feingefühl. Ich könnte mich ja zu ihm hinunterbeugen und ihn küssen, aber ich will, dass er von selber spürt, dass ich jetzt gehe. Auch gut, dann fällt mir die Trennung nicht so schwer.

Während der Fahrt mit der U-Bahn nach Hause, um zu duschen, tauche ich in den morgendlichen Sumpf menschlichen Unglücks ein. So eine U-Bahn-Fahrt ist ein Eldorado für Misanthropen. Angesichts dieser Masse an deprimierten Gesichtern kann man gar nicht mehr auf die Idee kommen, dass menschliche Gesichter auch lächeln können. Zu Hause angekommen, bin ich auf meinen Arbeitstag gut eingestimmt.

Da ich erst am Nachmittag Ordination habe, beschließe ich, mich um Sabine K. zu kümmern. Ich rufe meinen Studienkollegen Dr. Marchel auf der Gerichtsmedizin an:

»Hier Alma. Ich will was …«

»Wie immer. Du könntest dich auch einmal melden und mich zum Beispiel fragen, wie es mir geht. Einfach so. Ich meine ohne Leiche und ohne Todesart.«

»Gut, Manfred, wie geht es dir?«

»Super, wenn man davon absieht, dass im Institut gerade die Decke auf mein Mikroskop herunterbröckelt, die Heizung nicht funktioniert …«

»Es ist Frühling, wozu brauchst du da eine Heizung?«

»Es könnte wieder kalt werden, es könnte wieder regnen …«

»Weichei! Zieh dir einen Pullover an. Ich hab in der Zeitung gele …«

»Nein, bitte nicht. Die Wasserleiche?«

»Genau, die.«

»Uninteressant, klassisch, Selbstmord.«

»Ich besuch dich, möchte sie sehen.«

»Nur, wenn du mit mir nachher essen gehst.«

»Dann hab ich keinen Appetit mehr.«

»Was kann ich tun, dass du diesen Versager verlässt?«

»Immer vor der Leiche mit mir essen gehen.«

»Aber nach der Leiche hast du keinen Appetit mehr auf Sex.«

»Lass es, Manfred, irgendwann schaffen wir es ohne Leiche, ich verspreche es. Kann ich jetzt kommen?«

»Na, gut. Dann esse halt nur ich was, nachher.«

Wieder U-Bahn, diesmal weniger Gesichter, die deprimiert dreinschauen. Das Morgentief der gesamten Wiener Bevölkerung endet normalerweise um circa elf, denn da geht’s bald in die Mittagspause. Drum ist es am besten, um Mittag herum mit den Öffis zu fahren. Da sind die Leute schon besser gelaunt, aber noch nicht betrunken, wie am Abend. Leider lässt sich dieser Rat nicht immer beherzigen, denn zum Spaß fährt wohl niemand.

Beim Schottentor wechsle ich von der U-Bahn in die Straßenbahnlinie 37. Wegen der Bauarbeiten an den Gleisen wäre es besser gewesen, ich wäre gleich zu Fuß bis ins Gerichtsmedizinische Institut gegangen, das sinnigerweise in der Sensengasse ist. Ich frage mich schon seit Längerem, ob 1784, als die Gerichtsmedizin dorthin verlegt wurde, irgendein kreativer Beamter absichtlich die Straße so benannt hat oder aber, falls es die Sensengasse damals schon gegeben hat, dieser kreative Beamte bestimmte, dass das der richtige Ort für das Geschäft der Leichenbeschauer sei.

Ich werde Manfred fragen, ob er das weiß. Ihm sozusagen eine Ursache-Wirkung-Frage stellen. Manfred weiß nämlich Dinge, die von keinerlei Bedeutung für das tägliche Leben sind. Das schätze ich sehr an ihm. Welcher Mensch kann sich schon den Luxus erlauben, sein Gehirn mit Informationen zu füllen, die keine Umwegrentabilität haben? Der normale Mensch nimmt Informationen zielgerichtet auf. Was nützt ihm dieses Wissen, was kann er davon profitieren? Falls das Gehirn feststellt, dass sich aus dieser Information kein, vor allem pekuniärer, Vorteil ergibt, wird die Information erst gar nicht abgespeichert. Manfreds Gehirn sucht sich aber gerade diese Mitteilungen aus, die gar nichts einbringen.

Nach meiner Straßenbahnodyssee, die mir immerhin diese interessante Frage beschert hat, schlendere ich Richtung Gerichtsmedizin. Bevor ich das Gebäude betrete, ziehe ich noch einen Kaugummi aus der Handtasche. Irgendwie habe ich immer das Gefühl, dass der Pfefferminzgeschmack den schrecklichen Geruch der Leichen abmildert. Ist zwar Einbildung, aber der Kaugummi vermittelt mir den Eindruck von Frische. Noch besser wäre es, sich eine Zigarette anzuzünden, aber leider bin ich Nichtraucherin. Und nur wegen der wenigen Besuche im Leichenschauhaus werde ich auch nicht zu rauchen beginnen. Manfred raucht verständlicherweise. Anders ist sein Job wohl nicht auszuhalten.

Manfred hat sein Büro im 1. Stock, aber er erwartet mich schon vor dem Eingang, rauchend. Wir küssen uns auf die Wange, rechts, links. Er versucht immer, von meinen Wangen Richtung Lippen zu rutschen, aber ich bin auf der Hut und drehe immer rechtzeitig meinen Kopf weg, sodass er die Luft küssen muss. Ich finde, ein Leichenschauhaus ist keine stimulierende Umgebung. Zumindest nicht für mich.

Manfred ist gerne hier. Eben Gewöhnung. Er kann sogar seinen zerschnipselten Leichen eine ästhetische Komponente abgewinnen. Jedenfalls tut er so, wenn er mir begeistert einen offenen Schädel mit einer Hirnblutung zeigt. Für ihn ist der tote menschliche Körper auch schön. Mich graust es. Obwohl dieses Grausen auch was Prickelndes hat. Nicht im erotischen Sinne, aber es hat etwas von einem Rätsel, von einem Geheimnis, von einer Geschichte. Leichen stimulieren meine Neugier. Ich möchte dann immer die Fragen nach dem Wer, Wo und Was klären, Mord, Unfall, Selbstmord?

»Magst du sie sehen?«

Ich nicke.

»Sie heißt Sabine Katz, siebenundzwanzig, war fesch, vermute ich.«

Wir gehen Richtung Obduktionsraum. Manfred führt, schiebt mich, nicht ohne mich an der Hüfte abzutatschen, den Gang entlang. Er lässt keine Gelegenheit, mich anzugreifen, aus. In Amerika wäre das sexuelle Belästigung, für mich ist es ein handgreifliches Kompliment.

Der Obduktionsgehilfe öffnet eine der Kühlkammern und zieht eine fahrbare Metallbahre heraus. Darauf, wie in jedem Fernsehkrimi, eine mit einem weißen Laken bedeckte Leiche mit Nummernschild. Bevor er das Leintuch vom Kopf wegzieht, schlucke ich und atme tief durch. Dann bearbeite ich meinen Kaugummi mit sich steigernder Frequenz, so lange, bis meine Kiefermuskulatur zu krampfen beginnt. Es hilft ein bisschen und ist so ähnlich, wie einen Schmerz mit einem anderen Schmerz zu bekämpfen.

Wasserleichen sind die schlimmsten! Die Gesichter bis zur Unkenntlichkeit aufgequollen, die Lippen blau, aus den Gedärmen entströmen übelriechende Gase. Sabine K.s Körper liegt auf dem harten Metallbett wie einer dieser Luftballons, die man durch Drehen um die eigene Achse in Segmente abschnüren kann, nur stinkend.

Ich wende mich ab.

»Und, irgendwelche Zeichen von Gewalteinwirkung?«

»Nichts dergleichen, die hat sich einfach ins Wasser gestürzt, aus. Eine Leiche genau richtig für dich …«

»Gut, fein. Kann ich ihre Anamnese und den Befund haben?«

»Ich lass ihn dir ausdrucken. Und jetzt essen gehen?«

»Wie du nach so einem Anblick, und vor allem Gestank, Appetit haben kannst!?«

»Soll ich verhungern? Alles im Leben ist Gewöhnung, sag ich doch immer.«

Manfred drückt sich an mich.

»Und? An mich könntest du dich nicht gewöhnen?«

»Ich bin an dich gewöhnt, aber eben auf eine freundschaftliche Art.«

Manfred seufzt.

»Na, ja dann warte ich eben weiter. Was kann ich tun, damit du dich freundschaftlich entwöhnst und libidinös an mich gewöhnst?«

Manfred und ich verlassen die Prosektur. In seinem Büro ordert er von seiner Sekretärin den Befund und drückt ihn mir sichtlich frustriert in die Hand.

»Da!«

Ich küsse ihn auf die Wange. Er erwidert den Kuss nicht.

»Danke, bist ein Schatz! Ich werde dich in meiner Arbeit erwähnen. Etwa so: … und Herrn Prof. Machel danke ich für seine selbstlose, aufopfernde Unterstützung …«

»Sei nicht gemein. Ich meine es ernst.«

»Sorry, ich meinte es nicht so … Baba!«

Ich verlasse das Institut mit einem schlechten Gewissen. Aber ich kann nicht über meinen Schatten springen. Nur wegen einer Wasserleiche kann ich nicht so tun, als ob ich auf Manfred stehen würde.

Diesmal muss ich nicht mehr mit der U-Bahn fahren, denn meine Praxis ist nur fünf Minuten vom Gerichtsmedizinischen Institut entfernt, ich gehe zu Fuß. Die Bewegung tut mir gut, leider ist sie zu wenig, um meinen Kopf wieder freizubekommen. Ich würde gerne noch eine Runde laufen gehen, aber das geht sich vorm Beginn meiner Ordination nicht mehr aus.

In meiner Praxis wartet schon meine Mutter auf mich. Sie ist seit Beginn meiner selbstständigen Tätigkeit vor fünfzehn Jahren meine Assistentin, oder soll man besser sagen: meine Vorgesetzte? Mama hat, als ich mich niedergelassen habe, beschlossen, meinen Betrieb in die Hand zu nehmen. Anfangs war das auch sehr angenehm für mich, da ich mich um nichts kümmern musste, aber mit den Jahren ist mir ihre Bevormundung immer mehr auf die Nerven gegangen. In der letzten Zeit kommt auch noch ihre Vergesslichkeit dazu, die sie immer mir in die Schuhe schiebt. Ich traue mich aber nicht, ihr zu sagen, dass ich ihre Hilfe in Zukunft nicht mehr benötige. An der Zeit wäre es, denn Mutter ist immerhin schon vierundachtzig, auch wenn sie meint, dass sie fit wie ein Turnschuh sei.

Schon beim Öffnen der Tür höre ich sie telefonieren: »Leider, leider, diese Woche geht gar nichts mehr, nächste Woche?«

Ich werfe einen Blick auf meinen Terminkalender. Mindestens fünf Termine sind diese Woche noch frei. Ich flüstere, während sie den Hörer zuhält, und deute auf die weißen Löcher auf dem Papier: »Und was ist das?«

Mutter blickt mich bedeutungsvoll an, immer noch mit der Hand über dem Hörer: »Willst was gelten, mach dich selten.«

Ich entreiße ihr den Hörer und flöte freundlich hinein: »Sie können am Mittwoch um 14.30 Uhr kommen, ich schiebe Sie dazwischen.«

Mutter versucht mir das Telefon wieder wegzunehmen, aber ich klammere mich an das Gerät. Wer ist die Stärkere? Werde ich wenigstens einmal siegreich sein? Als sie merkt, dass sie keine Chance hat, drückt sie auf die Austaste des Telefons. Sie wirft die Patientin aus der Leitung. Resigniert drücke ich ihr den Hörer in die Hand.

Sie küsst mich auf die Wange: »Du hast Stress, ich sehe es dir an. Ich habe dir ein Beuscherl mitgenommen, soll ich es dir aufwärmen?«

Ein graues Beuscherl nach einer grauen Wasserleiche, … mir graut. Ich schließe die Augen, atme tief durch, nehme den Kaugummi aus dem Mund, drücke ihn meiner Mutter in die Hand und bewege mich in mein Sprechzimmer. Kaum habe ich mich in meinen Bürosessel fallen lassen, steht meine Mutter mit dem dampfenden Beuschel in der Hand in der Tür. Sie breitet mir eine Stoffserviette auf dem Schreibtisch auf und stellt den Teller darauf. Den Löffel drückt sie mir in die Hand und schaut mich dabei streng an:

»Iss, bevor es kalt wird.«

Sie dreht sich um und verschwindet wieder hinter meiner Sprechzimmertür, nicht ohne sie bedeutungsvoll, sprich fest, zu schließen. Ich starre auf den grauen Brei und überlege mir, welche Tötungsart ich bei ihr anwenden werde. Ich denke, Erwürgen wäre mir am liebsten. Aber statt ihres Halses erdrücke ich den Plüschelefanten, den sie mir an meinem fünften Geburtstag geschenkt hat. Der muss immer links neben den Stiften auf meinem Schreibtisch stehen. Sie meint, dass das mein Glücksbringer sei. Damit hat sie insofern recht, weil er mein Ersatzmordopfer ist und mich abhält, einen echten Mord zu begehen. Trotzdem, ich liebe meine Mutter.

Nachdem ich das Beuschel in mein Waschbecken gekippt, die festen Bestandteile herausgelöffelt und zwischen die Balkonpflanzen als Taubenfutter verteilt habe, wasche ich den Teller ab. Den sauberen Teller präsentiere ich Mama, die begeistert meint: »Siehst, ich wusste, dass du was zu essen brauchst. Jetzt geht es dir wieder gut, mein Kind. Jetzt fangen wir an.« Sie fährt den Computer hoch und sperrt die Anmeldung auf. Huldvoll lässt sie die Patienten herein. Diese stehen brav in der Schlange, während sie die Daten eines jeden aufnimmt. Und sie lässt sich Zeit. Jeder soll fühlen, was es für eine Gnade und Gunst ist, von Frau Dr. Alma Liebekind-Spanneck behandelt zu werden.

»Nur Geduld, wir haben Zeit.«

Ich warte inzwischen ungeduldig in meinem Sprechzimmer, denn ich habe gar keine Zeit. Ich weiß, dass ich heute wieder eine Stunde länger dableiben muss, da Mutter absichtlich trödelt. Durch die Tür höre ich, wie sie sich gerade angeregt mit einer Patientin über die Gleisreparatur auf der Währingerstraße unterhält. Meine Klienten sind Mutters Zeitvertreib.

Ich habe keine Ahnung, weshalb ich die Übergriffe meiner Mutter dulde. Um dieses pathologische Verhaltensmuster zu durchbrechen, habe ich das reichhaltige Angebot an Psychotherapien ausprobiert, vergeblich. Die Psychoanalyse hat mir eine Sprachhemmung eingebracht, davon abgesehen noch eine Schlafstörung (um genug Träume für die Sitzungen parat zu haben, gewöhnt man es sich an, mindestens fünf Mal pro Nacht aufzuwachen), die Familientherapie hat meine Schuldgefühle und meine Abhängigkeit Mutter gegenüber noch verstärkt, das katathyme Bilderleben war amüsant, aber teuer. In der Gruppentherapie habe ich gelernt, andere Gruppenteilnehmer zu trösten, wenn sie in Tränen ausbrechen, auch wenn ich sie für beschränkt und hysterisch gehalten habe. Jedenfalls bin ich bestens ausgebildete Psychotherapeutin, die von Psychotherapie gar nichts hält, außer man benützt sie als Religion. Dazu taugt sie, und Freud ist der liebe Gott. Da ich Atheistin bin, kann ich nicht einmal an den heiligen Sigmund glauben.

Meine Qualitäten als Psychiater liegen in der wohldosierten Verschreibung von Medikamenten, da kenne ich mich aus. Wenn mir irgendwelche Patienten, meist Frauen, mit der Homöopathie kommen, dann stelle ich sie vor die Wahl: glücklich und vergiftet oder unglücklich und unvergiftet. Das ist ehrlich und spiegelt niemandem vor, dass ich mich auf esoterische Spielchen einlasse.

So, endlich geht’s los. Ich stürze mich in den Unglücksbrei meiner Lebensdilettanten. Da ich eine Privatordination führe, ist das Unglück der meisten Patienten ein Luxus, den nur sie sich als Privatpatienten leisten können. Was aber nicht heißt, dass sie weniger verzweifelt sind als Leute, die berechtigt am Leben leiden. Unsere moderne Gesellschaft hat sich gar viele psychische Krankheiten einfallen lassen, die früher unter Varianten der Befindlichkeit, der Intelligenz oder der Melancholie gefallen wären. Das macht das boomende Psychogeschäft, in dem jede gelangweilte Hausfrau irgendwann zur Therapeutin wird. Wer sollte sich behandeln lassen, wenn er nicht eingebläut bekäme, dass er gemobbt, outgeburnt, gestalkt würde? Jedem Tierchen eine Diagnose oder zwei. Davon profitiere auch ich in meiner Privatordination, denn es ist sicher angenehmer, Burn-out-Opfer zu behandeln, als tobende Junkies. Außerdem empfinde ich es als meine Pflicht, jeden Leidenden, sei das Leiden auch noch so subjektiv, ernst zu nehmen.

Schon während mein erster Patient, auch ein Mobbingopfer, seine Probleme schildert, schweifen meine Gedanken zu Sabine K. ab, laut gerichtsmedizinischem Befund: Sabine Katz, geb. 21.4.1986, also zum Zeitpunkt des Todes siebenundzwanzig Jahre alt. Ich kann mich nicht beherrschen. Ich weiß, es ist unerhört, aber ich muss sie während der Therapiestunde googeln: Fotos von Sabine Katz, Schauspielerin, abgelichtet in verschiedenen Rollen, an verschiedenen Theatern. Die Frau interessiert mich. Ungeduldig warte ich die halbe Stunde, die mich mein Mobbingopfer laut dem Leistungskatalog der Krankenkasse anlabern darf, ab. Erstaunlicherweise bestehen die meisten Privatpatienten auf einer kassenkonformen Abrechnung, damit sie die lächerlich geringe Refundierung ihrer Sozialversicherung, trotz enormen administrativen Aufwands, bekommen.

Als der Patient draußen ist, packe ich die Obduktionspapiere aus und suche in der Rubrik »Angehörige« nach einer Adresse von Sabines Verwandten. Da steht ihre Mutter. Ich rufe die Nummer an, eine Frau hebt ab:

»Katz.«

»Hallo, hier Dr. Liebekind-Spanneck. Ich wollte Sie fragen, ob ich vorbeikommen kann. Ich bin Psychiater und schreibe eine wissenschaftliche Arbeit über Selbstmord.«

»Sabine hat sich nicht umgebracht …«

»Das wollte ich mit Ihnen besprechen, genau das!«

»Wir wollen unsere Ruhe, bitte.«

Die Frau legt auf. Den restlichen Nachmittag kann ich mich nur mehr schwer auf meine anderen Patienten konzentrieren. »Sabine hat sich nicht umgebracht …«, hat sie gesagt. Eltern, die sich den Tatsachen verschließen, um keine Schuldgefühle zu haben?

Der Selbstmord eines Angehörigen verursacht unter den nahestehenden Verwandten schwere Schuldgefühle und Selbstvorwürfe, den Tod nicht verhindert zu haben. Die werden auch Sabines Eltern haben, deshalb die Leugnung des Selbstmordes: »Es darf nicht sein, was nicht sein darf.« Selbstmörder sind egoistische Monster, die ihre Umgebung mit zerstören.

Als die letzte Patientin versorgt ist und ich mich durch eine Ausrede aus Mutters Abendprogramm herausgeschwindelt habe – ich treffe noch Michael – verlasse ich die Praxis im Eilschritt. Mutter findet zwar, dass Michael nicht der richtige Mann für mich ist (»Er kann dich nicht versorgen …«), aber angesichts der Tatsache, dass ich schon überstandig bin, findet sie, er sei besser als keiner.

Ich sage mir zwar, dass es dreist ist, trauernde Eltern am Abend zu belästigen, aber die Trauer wird am nächsten Morgen auch nicht weniger sein. Außerdem müssen sie mir ja nicht öffnen. Egal, ich will die Leute kennenlernen.

Ist es so, dass ein schöner Mensch, wie Sabine K., größere Neugierde in mir hervorruft als ein hässlicher? Würde ich am Leben einer achtzigjährigen Frau auch so interessiert sein? Nein, ich würde keine weiteren Erkundigungen einholen, außer es hätte sich um Marlene Dietrich gehandelt. Jugend und Liebreiz sind selbst post mortem noch reizvoller als Alter und Runzeln.

Wieder U-Bahn, diesmal charmant angefüllt mit der hoffnungsvollen Zukunft unserer Stadt, die gepierct und tätowiert, die weibliche zusätzlich mit naildesignten Fingernägeln in Adlerkrallenlänge, vorgeglüht Richtung Megadisco fährt. Immerhin erscheinen sie lebensfroh, zumindest was die Lautstärke betrifft.

Sabines Eltern leben in Kagran, da, wo die Wiener Mittelschicht sich ein Domizil in einer Reihenhaussiedlung leisten kann. Die Lieblgasse ist menschenleer. Um diese Zeit sitzt man vor dem Fernseher und schaut Zeit im Bild. Ich läute an der Gartentür der Familie Katz. Erstaunlicherweise surrt der automatische Türöffner und ich kann den Vorgarten betreten. Eine Frau in meinem Alter, Mitte vierzig, flott gekleidet, attraktiv, steht in der Eingangstür. Die Ähnlichkeit mit Sabines Fotos auf den Internetseiten ist verblüffend. Auch den Altersunterschied sieht man kaum. Die Mutter muss sehr jung gewesen sein, als Sabine auf die Welt kam.

»Grüß Gott, Dr. Liebekind-Spanneck, ich habe heute angerufen wegen meiner wissenschaftlichen Arbeit, die ich gerade schreibe. Ich wollte Sie noch etwas über Ihre Tochter Sabine fragen …«

»Kommen Sie herein. Ich habe mich über Sie erkundigt.«

»Aha, und was haben Sie über mich in Erfahrung gebracht?«

»Dass Sie nicht so eine sind …«

»Was für eine?«

»So eine wie die anderen Psychiater. Deshalb könnte es sein, dass Sie mir glauben, dass sich Sabine nicht selber umgebracht hat.«

»Ich will alles über Ihre Tochter wissen.«

Sabines Mutter begleitet mich ins Wohnzimmer. Ich glaube, wir sind uns sympathisch. Auf einer Wohnlandschaft ruht ein Mann, wohl der Gatte von Frau Katz. Sabines Vater, schließe ich. Ich gebe ihm die Hand:

»Schönen Abend, Herr Katz. Liebekind-Spanneck.«

»Hm? Hallo … Bin ich nicht …, nicht Herr Katz.«

Der Vater ist er also nicht, er wirkt auch mäßig interessiert an meinem Besuch. Frau Katz deutet mir, ihr zu folgen.

»Wir setzen uns in die Küche, da höre ich auch die Kleine besser. Sie schläft schon.«

Das wusste ich nicht. Gibt es da eine Waise? Umso schlimmer.

Frau Katz serviert mir ein Glas Wasser, während ich mein Tablet öffne.

»Stört es Sie, wenn ich mir Notizen mache?«

»Notieren Sie ruhig. Sabine hat sich nicht umgebracht. Sie war eine sehr vergnügte Frau. Sie war glücklich mit ihrer Tochter.«

»Wie alt ist das Kind?«

»Pia ist drei Jahre.«

»Und der Vater?«

»Wissen wir nicht, Sabine wollte ihn nicht bekannt geben. Ich habe das respektiert.«

»Mhm …«

»Sie glauben mir nicht? Ich habe das wirklich respektiert. Sabine wusste auch nicht, wer ihr Vater ist. Deshalb steht es ihr ebenfalls zu, Piechens Vater nicht zu nennen.«

»Ich habe nichts gesagt.«

»Sie schauen skeptisch.«

»Man kämpft immer mit seinen Vorurteilen. Das ist es.«

»Sie sind wenigstens ehrlich.«

»Ja, das Vater-Mutter-Kind-Schema ist schwer aus dem Kopf zu kriegen, auch bei einem Psychiater.«

»Psychiaterin.«

»Psychiater, no gender, ein Beruf, aus.«

»Okay.«

»Piechen ist ein schöner Name, ungewöhnlich.«

»Und Piechen ist ein ungewöhnliches Kind.«

»Bei dieser Mutter und Großmutter …«

»Sie brauchen nicht zu schmeicheln, ich erzähle Ihnen auch so alles. Ich zeige Ihnen was.«

Frau Katz setzt sich neben mich.

»Darf ich?«

Sie dreht das Tablet zu sich und tippt etwas darauf ein. Auf YouTube sind Ausschnitte aus verschiedenen Theaterproduktionen, in denen Sabine mitgespielt hat, zu sehen. Frau Katz ist stolz auf ihre Tochter. Sie klickt von Video zu Video weiter, während sie die Szenen kommentiert.

»Da wurde sie sogar im Standard erwähnt und da hat sie ein Filmproduzent gesehen. Er wollte sie unbedingt, aber Sabine konnte nicht, da sie gerade einen Vertrag bei einer Puppenproduktion unterschrieben hatte. War blöd von ihr, da vertragstreu zu bleiben. Aber so war sie, immer ehrlich. Zu ehrlich für diese Branche und zu naiv.«

»Was meinen Sie damit?«

»Na, dass sie ausgenutzt wurde. Mir hat sie ja nie viel erzählt, weil sie wusste, dass ich froh gewesen wäre, wenn sie etwas anderes gemacht hätte. Ich bin sicher, dass sie oft hineingelegt wurde.«

»Haben Sie einen Verdacht, von wem?«

»Nein, niemand bestimmter. Ich denke, dass alle Theater- und Filmmenschen zuerst an sich denken und dann erst an ihre Versprechungen. Der Markt ist eng und jeder schaut, dass er überleben kann.«

»Und Ihre Tochter war nicht so egoistisch?«

»Nein, leider nein. Sie hätte das letzte Hemd für ihre Freunde gegeben. Mein Fehler, ich hätte sie anders erziehen sollen. Aber umgebracht hat sie sich sicher nicht.«

»Wer behauptet eigentlich, dass sie Selbstmord begangen hat? Ist der Fall nicht untersucht worden?«

»Die Polizei und die Lebensversicherung, vor allem ihre Versicherung. Sabine hatte eine Lebensversicherung für Piechen abgeschlossen. Meistens musste ich mit Geld für die Prämien aushelfen, da es sich bei ihr nicht ausging. Aber sie wollte, dass Piechen versorgt ist und ich auch.«

»Oh je! Die Versicherung versucht, sich vor dem Zahlen zu drücken?«

»Genau, bei Selbstmord gibt es kein Geld.«

»Aber das kann doch nicht sein, das müssen die doch beweisen.«

»Tun sie auch. Es gibt ein Gutachten eines Ihrer Kollegen, wo er im Nachhinein feststellt, dass es Hinweise für eine erhöhte Suizidalität bei ihr gab. Dabei kannte er sie gar nicht.«

»Schweinerei. Wie heißt der Kollege?«

»Anonym, scheint nur in den Polizeiakten mit Namen auf. Vielleicht kriegen Sie raus, wie er heißt?«

»Ich werde mich darum kümmern. Aber, wenn es nicht Selbstmord war, was war dann die Ursache?«

»Ich vermute einen Unfall, ausgerutscht oder so. Sabine ging dreimal die Woche, immer Montag, Mittwoch und Freitag frühmorgens, so um sechs herum, am Donaukanal joggen. Da schlief Piechen immer bei mir.«

»Und ein Verbrechen?«

»Das schließe ich aus. Sabine hatte keine Feinde, alle Menschen haben sie geliebt.«

»Ich meine einen Fremden, der ihr aufgelauert hat. Am Donaukanal, in der Früh …«

»Glaub ich nicht, Sabine konnte sich wehren. Ich habe sie schon als Kind zum Judo geschickt. Sie hatte den schwarzen Gürtel.«

»Ja, unwahrscheinlich. Laut Obduktionsbericht gab es ja auch keine Hinweise für eine Gewalteinwirkung oder einen Kampf.«

»Ich möchte nur, dass Piechen zu ihrem Recht kommt.«

»Ich verspreche Ihnen, dass ich den Namen des Gutachters herausbekomme. Außerdem werde ich mir sein Gutachten durchlesen. Ich habe meine Kontakte.«

Frau Katz verzieht ihren Mund zu einem dankbaren Lächeln.

»Wie Sie schon sagten, ich bin nicht ›so eine‹.«

Ich stehe auf, um zu gehen. Frau Katz begleitet mich noch zur Tür.

Der Mann auf der Wohnzimmercouch – also nicht Sabines Vater, wahrscheinlich auch nicht der Ehemann von Frau Katz, weil ja Mutter und Tochter denselben Namen haben – würdigt mich keines Blickes. Ich verabschiede mich laut von ihm: »Schönen Abend noch.« Als Antwort bekomme ich ein unverständliches Grunzen. Frau Katz entschuldigt ihn.

»Er meint es nicht so, hat viel um die Ohren …«

Na ja, mehr als seine Lebensgefährtin kann er wohl nicht um die Ohren haben, dieser Misanthrop. Ich sage mir, der Mann geht mich nichts an, und verbeiße mir einen Kommentar. Am Gartentor verabschieden wir uns:

»Ich vertraue Ihnen. Schönen Abend!«

»Ich verspreche Ihnen, ich tue, was ich kann. Auf Wiedersehen.«

Am Weg zur U-Bahn-Station Rennbahnweg verwünsche ich alle Männer, die schlecht gelaunt auf dem Sofa liegen und ihre Frauen allein im Unglücksregen stehen lassen, so wie der von Frau Katz. Meiner tut das nicht. Deshalb rufe ich ihn an.

Mir wäre jetzt nämlich noch nach einem abendlichen Absacker mit meinem vergnügten, unbekümmerten Mann, der die Leichtigkeit des Seins zu seinem Credo erhoben hat. Ich sehe es als Michaels Bestimmung, mich aus dem Sumpf der Trostlosigkeit zu ziehen! Wozu sonst habe ich einen jüngeren Liebhaber?

Michael hebt nicht ab. So wie meistens. Handy verlegt, ausgeschaltet oder auf lautlos.

Ich habe ihm dieses Handy geschenkt, damit ich ihn immer erreichen kann. Drum heißt es auch Alma-Handy. Michael mag keine Handys, denn er möchte sich nicht von Anrufern stören lassen. Er behauptet, das mache seine Konzentration kaputt. Lächerlich! In Wirklichkeit will er einfach nicht gestört werden, wenn er Siesta macht, Fernsehserien schaut oder am Computer spielt.

Ich koche vor Wut. Heute mache ich Schluss, endlich.

Ich steige in die U1, um nach Hause zu fahren. Gerade als ich beim Schwedenplatz in die U4 umgestiegen bin, ruft er zurück. Ich beherrsche mich, ihm nicht laut eine Szene via Handy zu machen, da ich mich vor den anderen Leuten in der U-Bahn geniere. Wäre wohl egal, denn es versteht mich wahrscheinlich sowieso niemand.

»Lebst du noch?«

»Wieso soll ich nicht leben?«

Michael merkt an meinem Ton, dass ich sauer bin.

»Bist du böse?«

»Ich bin nicht böse, ich bemerke nur dein Desinteresse. Wieso hebst du nicht ab?«

»Oh Gott, eine Szene …«

»Ich habe dir extra das Alma-Handy gekauft, damit ich dich erreichen kann. Außerdem könntest du dich auch melden.«

»Wir haben uns heute früh gesehen. What’s the problem?«

»Ich wollte noch auf einen Aperolspritz, aber jetzt bin ich schon fast zu Hause.«

»Ich komme schon. Was hast du?«

»Du brauchst nicht zu kommen, wenn du nicht willst.«

»Ich will aber, was hast du?«

»Ich hatte einen schweren Tag. Du liegst den ganzen Tag herum und ich hackle mich zu Tode.«

»Musst du ja nicht.«

»Du verstehst gar nichts …«

Aus, Verbindung beendet, entweder kein Empfang oder er hat aufgelegt. Heute mache ich Schluss, das ist fix.

Vor meiner Wohnung in der Rembrandtstraße bekomme ich ein SMS: »Ich eile.«

Das besänftigt mich ein wenig. Vielleicht mache ich heute doch noch nicht Schluss.

Da die Putzfrau nicht gekommen ist, was mich immer sehr verärgert – sie hätte zumindest anrufen können –, raffe ich meine herumliegenden Klamotten und das benützte Geschirr zusammen, um mein Image als ordnungsliebende Frau aufrechtzuerhalten. Ich möchte nicht, dass Michael glaubt, dass ich auch so ein Chaot bin wie er. Dann könnte ich mich nicht mehr über seine Unordnung beklagen.

Gerade als ich es geschafft habe, ein Potemkinsches Dorf der Ordnung herzustellen, läutet es. Ich drücke den Türöffner. Michael hat keinen Schlüssel zu meiner Wohnung, da ich auf meinem eigenen Reich bestehe. Es könnte ja sein, dass ich wirklich mit ihm Schluss mache und dann das Schloss austauschen müsste. Nur Mutter hat einen Schlüssel, zum Blumengießen und auch deshalb, weil ich mich nicht traue, ihn ihr wegzunehmen.

Ich öffne die Tür, er nimmt mich in seine Arme und anstatt mit ihm zu schimpfen, beginne ich zu schluchzen. Warum? Die innere Spannung lässt nach und ich bin geborgen. Mit jeder Träne verlässt der Schmutz der Welt meine Seele. Ich glaube, dass mich die Fähigkeit zu weinen bisher davor bewahrt hat, so wie viele meiner Kollegen kalt und hart zu werden. Denn es ist ein schmutziges Geschäft, in dem ich arbeite. Das Wühlen in den Abgründen der menschlichen Seele macht einen selber auch schmutzig. Nur, dass Händewaschen nichts hilft.

Einen Aperolspritzer bekomme ich nicht – kein Aperol zu Hause –, aber ein Glas Veltliner und einen liebevollen Mann, der mir gelassen zuhört, während ich ihm von Leichen, Hypochondern und einer schönen Selbstmörderin, die sich vielleicht gar nicht selber ermordet hat, erzähle.

»Wieso bezweifelst du eigentlich die Selbstmordtheorie?«

»Bauchgefühl.«

»Hm, das ist nicht wirklich überzeugend.«

»Empirie, Erfahrung.«

»Auch nicht.«

»Ich mag die Mutter, ziemlich normal.«

»Mutter normal? Dann müsstest du dich bei deiner Mutter schon lange umgebracht haben.«

»Ich bin Psychiater, das ist so wie lebenslanger Selbstmord.«

»Gut, dass du kein Kriminalinspektor geworden bist.«

»Wieso?«

»Weil deine Verdauung einem Richter nicht als Beweis dienen würde.«

»Ich werde es beweisen.«

Dann noch ein Glas Veltliner, dazu ein Käsebrot, und die Welt ist wieder rosarot. Ich schlafe neben Michelangelo ein, obwohl das Bett nicht gemacht ist.

Um fünf Uhr wache ich aus physiologischen Gründen auf, der Veltliner und das Mineralwasser fordern ihren Tribut. Es ist schon fast hell. Ich weiß nicht, was in mich gefahren ist, aber ich muss, ich muss mich – ohne Zähneputzen – in mein Joggingoutfit werfen, den Obduktionsbericht aus meiner Handtasche ziehen und Richtung Donaukanal laufen. Am Donaukanal bleibe ich stehen und lese zuerst einmal, was da über die Fundstelle der Leiche steht: »Die mit einem zerrissenen T-Shirt und halblanger Turnhose bekleidete Leiche von Sabine Katz wurde am Ufer des Donaukanals in Höhe der Strandbar Herrmann gefunden. Die Leiche wurde offenbar angeschwemmt, wobei sich das linke Bein in einer Baumwurzel verfangen hat.«

Da muss ich hin. Ich werde zuerst von der Augartenbrücke am linken Donaukanalufer bis zur Franzensbrücke laufen und dann über die Urania auf der anderen Seite zurück. Ich jogge den ausgetretenen Treppelweg ganz nahe am Wasser entlang, da ich annehme, dass Sabine auch diesen Weg genommen hat, falls sie nicht, wie von der Polizei angenommen, wirklich von einer der Brücken ins Wasser gesprungen ist.

Aber das möchte ich eben nicht glauben.

Der Wasserstand des Donaukanals ist so hoch, dass der Pfad gerade mal zehn bis zwanzig Zentimeter darüber liegt. An manchen Stellen sieht man, dass die Ufervegetation komplett mit getrocknetem Schlamm überzogen ist. Also war vor circa einer Woche der Pegel durch das Hochwasser noch höher. Auch jetzt wirkt der Kanal noch immer wie ein reißender Fluss.

Also: Wenn ich jetzt ausrutschen und hineinfallen würde und ich keinen Baum zum Anklammern fände, dann könnte es ohne Weiteres sein, dass ich mitgerissen würde und ertränke. Ich bin in meiner Unfalltheorie bestärkt. Für mich ist es gewiss, dass Sabine ausgerutscht, ins Wasser gefallen, abgetrieben wurde und dabei ertrunken ist.

Ein banaler Unfall! Kein Selbstmord, kein Mord, einfach nur ein Missgeschick.

Nach dieser Erkenntnis ziehe ich es vor, oben auf dem asphaltierten Uferweg weiterzulaufen, denn da fühle ich mich sicherer. Der Weg unten ist doch sehr verwachsen, es könnte mir ungesehen schnell mal ein böser Mann auflauern. Ich sage mir zwar: »Wer soll um diese Zeit Appetit auf eine mittelalterliche Joggerin haben?« Die betrunkenen Sandler schlafen noch ihren Rausch aus und die wenigen anderen Läufer schauen auch nicht wie Männer aus, die sich sportlich fit halten, damit sie eine weibliche Joggerin einholen können, um sie dann in die Büsche zu ziehen.

Nur, warum ist Sabine unten gelaufen und nicht oben am Weg? Sie muss ja direkt am Wasser gewesen sein, denn sonst hätte sie nicht hineinfallen können. Dann wäre meine Unfalltheorie hinfällig. Also doch Selbstmord? Oder Mord?

Vielleicht ist sie doch unten gelaufen, von einem bösen Mann überfallen, in die Büsche am Ufer gezerrt, beinahe vergewaltigt und dann ins Wasser geschubst worden? In der Obduktion gibt es keine Anzeichen für eine Vergewaltigung, deshalb »beinahe vergewaltigt«. Es gibt auch sonst keinerlei Hinweise für irgendeine Gewaltanwendung. Keine Kampfspuren wie Hämatome, Kratzer, ausgerissene Haare oder dergleichen. Nein, sie ist einfach nur ertrunken.

Schade! Muss ich mich eben damit abfinden, dass es sich um einen banalen Selbstmord handelt. Ich tröste mich damit, dass ich so einen Fall mehr für meine Publikation habe. Trotzdem, ich bezweifle den Suizid.

Schön ist so ein Morgen. Ein Erlebnis, das ich mir öfter gönnen sollte. Man vertut sich die schönen Seiten des Lebens immer durch die eigene Bequemlichkeit. Die Überwindung der Faulheit schenkt einem Augenblicke, die kostbar, weil nicht mit Geld zu bezahlen sind. Ob es wie heute die Sonne ist, die zwischen den Büschen die Luft erwärmt und mir die Ahnung von Sommer schenkt, oder auch ein Löffel selbst gemachter Marillenmarmelade, der den Tag schon beim Frühstück versüßt. Selbst gemacht muss sie allerdings sein – als Belohnung für die Überwindung meiner bequemen Kochphobie.

Bei der Franzensbrücke angelangt, fühle ich mich schon großartig. Nicht nur wegen der Glücksgefühle durch meine heroische Überwindung der Bettanziehungskraft, sondern auch weil ich mir sage, dass ich durch die erhöhte Fettverbrennung zwei Scheiben Marillenmarmeladebrot statt einer Scheibe zum Frühstück essen darf – mit nüchternem Magen laufen verbrennt angeblich mehr Fett. Meine Marillenmarmelade ist selbst gemacht, wenn auch von Mama. Trotz meiner frühkindlichen Abgrenzungsproblematik ihr gegenüber kann ich diese Dienstleistung locker von ihr akzeptieren. Ich tue einfach so, als ob ich die Marillen selber eingekocht hätte.

Der Morgenverkehr hebt an. War es noch schön ruhig beim Hinweg, so beginnt jetzt der Verkehrslärm zu rauschen. Jetzt kann sich keine Vogelstimme mehr gegen den Motorenlärm durchsetzen. Bin ich froh, dass ich schon am Rückweg bin!

Sonst bemerke ich die Geräuschkulisse beim Laufen ja gar nicht, weil ich Musik höre. Da ich aber mein Handy in der Wohnung vergessen habe, gibt es auch keinen Beethoven, der meine Schritte beflügelt. Rund um die Strandbar Herrmann finde ich auch nichts Interessantes, zumindest nicht was Sabine K. betrifft. Außer Bierdosen, Tschickstummeln, kaputten Gläsern, dazwischen verdaute und unverdaute Speisereste, ist da nichts, auch keine Leiche. Riechen tut es allerdings so, als ob sich die vermodernden Überreste von halb Wien hier abgelagert hätten. Lebenslustige Freigeister haben gestern Nacht in der Strandbar offenbar ihnen entsprechende Geschenke hinterlassen.

Nach der Urania führt der Weg entlang der U-Bahn. Otto Wagner würde sich im Grab umdrehen, wenn er sehen könnte, wie seine stilvoll gestalteten Wände der ehemaligen Stadtbahnlinie von dilettantischen Sprayerschnörkseln verunstaltet sind. Angesichts dieser Schändungen durch verdummte Halbwüchsige frage ich mich, ob da nicht eine Generation von Eltern völlig versagt hat. Ist es reaktionär, von Jugendlichen Respekt vor der Schönheit zu verlangen? Was bewegt diese Kinder zu glauben, dass ihre Schmierereien das Recht haben, Otto Wagners Ästhetik zu überdecken? Ist die individuelle Anarchie ein Menschenrecht oder einfach nur ein Diebstahl an der Gesellschaft?

Die Regeln macht der Zeitgeist und der war halt lange von der 68er-Generation geprägt. Die Auswirkungen dieser eigentlichen »Nichtregeln« erlebe ich täglich in meiner Ordination. Wie viel zufriedener wären viele meiner Patienten, wenn man ihnen beigebracht hätte, dass man nur dann auf Dauer geliebt wird, wenn man für die Zuneigung seiner Mitmenschen eine Gegenleistung erbringt. Auch die Sympathie ist nur ein Geschäft! Diese armen Patienten glauben, dass sie ein Naturrecht auf die Zuwendung der Gesellschaft und der anderen Zeitgenossen haben. Sie erwarten sich, für das Ausleben ihrer egomanischen Bedürfnisse auch noch geliebt zu werden. Das passiert aber nie, deshalb werden sie depressiv. Dann bekommen sie von der Krankenkasse bezahlte Zuwendung, von einem Profi, von mir. Meine Liebe wird in Einheiten (Position 314) abgerechnet, solange sie der Chefarzt bewilligt.

Während dieses geistigen Schwenks in die Analyse der Sprayer-Persönlichkeit bin ich bis zur Augartenbrücke gelangt. Ab da ist es endlich rechts und links vom Kanal natürlich grün. Auf Bäume sprayt es sich offenbar schlecht. Die werfen einfach ihre Blätter ab und weg ist die Schmiererei. Die Natur ist eine Frustrationshürde für jeden Sprayer.

Ist Sabine Katz von der Augartenbrücke gesprungen? Von der Friedensbrücke? Die Friedensbrücke kommt nicht infrage, die hat ein zu hohes Glasgeländer. Sich von der Roßauerbrücke zu werfen, wäre einfach, genauso vom Augartensteg. Eigentlich kommen alle Brücken ab der Schemerlbrücke in Betracht.

Sabine wohnte in der Pappenheimgasse, in Brigittenau, also auf der linken Seite des Donaukanals. Die nächstgelegene Möglichkeit, um ins Wasser zu springen, wäre also die Brigittenauer Brücke gewesen. Da kommt man auch leicht über das Geländer drüber. Das wäre logisch, wenn die Katz sich wirklich umgebracht hat.

Bis zur Brigittenauer Brücke werde ich aber nicht laufen, denn das Marillenmarmeladebrot – oder zwei – mit einem Häferlkaffee (Wie kann man nur Caffé Latte sagen?) schreien nach Verzehr.

Ich überquere die Augartenbrücke hin zu »meiner« Seite.

Obwohl die Rembrandtstraße nur fünf Minuten zu Fuß vom vornehmen Servitenviertel entfernt ist, ist die Atmosphäre ganz anders. Das liegt am bunten Mix aus Yuppies, Migranten und den letzten Urwienern. Aber die Urwiener sterben weg und die Häuser werden von Projektentwicklern für die Yuppies hergerichtet. Auf den Dächern erblühen die Dachterrassenwohnungen, die, wenn auch etwas billiger als auf der anderen Seite des Kanals, die Gegend hip werden lassen. Bei mir im Haus wohnen finster, da im Erdgeschoß, die Türken, im ersten und zweiten Stock noch die Urwiener mit Friedenszins und im dritten, schon entwickelten Geschoß so Leute wie ich, die sich die private Wohnung im Servitenviertel nicht leisten wollen. Man kann sagen, der Lichteinfall in den Behausungen steigt mit dem Einkommen der Bewohner. Mein Appartement ist schon recht hell, aber nicht so hell wie ober mir das im Dachgeschoß, das schon einer Dauerbeschattung bedarf. Wenn ich die Helligkeit der Wohnungen in Relation zum Einkommen setze, dann bin ich sogar besser dran als die ganz oben, denn ich brauche meinen Reichtum noch nicht wie sie hinter Jalousien zu verstecken.

Der Ausbau des Dachbodens hat mir gleichzeitig einen Lift beschert. In der Vorliftära blieb mir gar nichts anderes übrig als zu Fuß zu gehen. Jetzt bedarf es der täglichen Überwindung meiner Bequemlichkeit, dass ich mich die Stiegen hochzwinge. Meistens siegt jedoch mein Über-Ich! Auch heute gehe ich zu Fuß. Noch zehn Kalorien für meine Marillenmarmelade verbrannt!

Eigentlich gut gelaunt, wird meine Stimmung durch den vorwurfsvollen Gesichtsausdruck meines Michael gedämpft, der, noch in Unterhosen, öffnet, als ich an der Tür läute. Den Schlüssel hatte ich auch vergessen.

»Wieso hebst du nicht ab?«

»Hm? Wer soll mich um sechs anrufen?«

Niemals würde ich zugeben, dass ich das Handy vergessen habe.

»Du hast das Handy vergessen, gib’s zu. Und mir Vorwürfe machen, dass ich nie erreichbar bin!«

»Ich hab es doch nicht gebraucht.«

Mir ist nicht nach Auseinandersetzung, deshalb küsse ich ihn auf den Mund, obwohl weder ich noch er Zähne geputzt haben. Normalerweise ein No-Go. Er wendet sich ab. Oh je, schlechte Laune, nicht ausgeschlafen, Morgentief, Kopfschmerzen oder sonst was.

»Mir ist nach Frühstück, dir auch?«

»Nichts im Kühlschrank.«

»Wieso, ich hab doch die Marille.«

»Mir ist nach sauer …«

»Gut, dann gehe ich eben duschen.«

»Dein Telefon hat mich geweckt.« Michael klingt vorwurfsvoll. Ich verziehe mich, bevor ich zu keifen beginne.

»Die Nummer am Display kenne ich nicht.«

Ich eile zum Handy und schaue nach – ich auch nicht!