Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

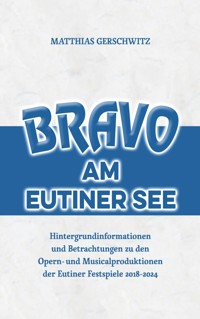

Von 2018 bis 2024 hatte ich die Freude und die Ehre, die Eutiner Festspiele redaktionell zu begleiten: Meine Beiträge für die Programmhefte wie auch die Werkeinführungen für den Förderverein, das Team und in der Volkshochschule Eutin fanden bei den Festspielen, der Presse und den Besuchern großen Anklang. Die schönsten der hierfür entstandenen Texte habe ich im Folgenden zusammengestellt. Viel Vergnügen mit Hintergrundinformationen und Betrachtungen zu My Fair Lady, La Traviata, Kiss me Kate, Un ballo in maschera (Ein Maskenball), Cabaret, La Bohème, Ein Käfig voller Narren, Madama Butterfly, Jesus Christ Superstar und Der Freischütz.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 240

Veröffentlichungsjahr: 2025

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

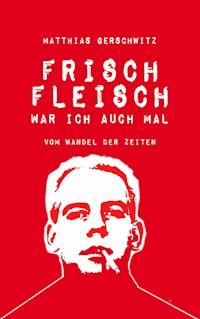

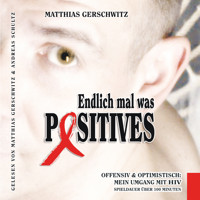

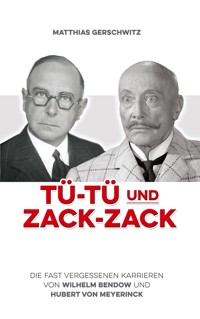

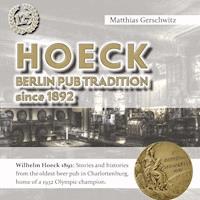

Matthias Gerschwitz, Jahrgang 1959, betreibt seit 1992 in Berlin eine Werbeagentur. Seit 2007 erzählt er, wie er es formuliert, Geschichte anhand von Geschichten und widmet sich gerne seiner Wahlheimat. So entstanden zum Beispiel Bücher über einen altbewährten Berliner Markenartikel (»Bullrich Salz«) oder die älteste Kneipe Berlin-Charlottenburgs (»Wilhelm Hoeck 1892«). Gerschwitz arbeitete mehrere Jahre für die Bavaria Film-Pressestelle und in gleicher Funktion für den Deutschen Filmpreis. 2023 erschien »Tü-Tü und Zack-Zack« über die fast vergessenen Karrieren der Schauspieler und Kabarettisten Wilhelm Bendow und Hubert von Meyerinck. Von 2018 bis 2024 begleitete er redaktionell die Opern- und Musicalproduktionen der Eutiner Festspiele.

Mehr zum Autor: matthias-gerschwitz.de Mit Dank und in Gedenken an Dr. Wolf Borchers (1962-2021)

Vorwort

Willkommen auf der (nach nicht nur meiner Meinung) schönsten Freilichtbühne Norddeutschlands! Seit 1951 präsentieren die Eutiner Festspiele im Schlossgarten am Großen Eutiner See ein buntes Kaleidoskop an Opern- und Musical-Aufführungen … zur großen Freude der Einheimischen und der Besucher.

Von 2018 bis 2024 hatte ich die Freude und die Ehre, die Festspiele redaktionell zu begleiten: Meine Beiträge für die Programmhefte wie auch die Werkeinführungen für den Förderverein, das Team und in der Volkshochschule Eutin fanden bei den Festspielen, der Presse und den Besuchern großen Anklang.

Die schönsten der hierfür entstandenen Texte habe ich im Folgenden zusammengestellt … sie sollen auch denjenigen, die die Festspiele (noch) nicht besuchen konnten oder sich grundsätzlich für Oper und Musical interessieren, vielfältige Hintergrundinformationen zu den Werken, die in diesen Jahren auf die Bühne gebracht wurden, vermitteln. Im Jahr 2020 konnten die Eutiner Festspiele aus Pandemiegründen nicht stattfinden, im Jahr 2023 wurde die neue und architektonisch großartige Tribüne am Ufer des Großen Eutiner Sees gebaut, so dass seitdem das Erlebnis, den Eutiner Festspielen beizuwohnen, eine neue Dimension bekommen hat. Überzeugen Sie sich selbst: http://www.eutiner-festspiele.de.

Ich wünsche Ihnen angenehme und interessante Unterhaltung und empfehle Ihnen, wann immer Sie es einrichten können, den Besuch der Seebühne Eutin. Es lohnt sich!

Matthias Gerschwitz

Inhaltsverzeichnis

2018: My Fair Lady

Handlung

Betrachtungen

2018: La Traviata

Handlung

Metamorphosen einer Kurtisane

2019: Kiss me, Kate

Handlung

Küss mich, Muse!

Mit Porter klingelt die Kasse

2019: Un ballo in maschera / Ein Maskenball

Handlung

Verdi und die Zensur

Verdi und Eutin

2021: Cabaret

Handlung

Berlin – das andere Babylon

Leb wohl, Berlin: Christopher Isherwood

Kander & Ebb: Life is a Cabaret

Der morgige Tag ist mein

Großes Kino im Eutiner Schloss

2021: La Bohème

Handlung

Puccini schreibt eine Oper

Der Siegelbewahrer der italienischen Melodie

Die wahren Bohèmiens

Krankheit und Tod als Metapher

Lebemann mit großer Libido

2022: Ein Käfig voller Narren

Handlung

Nennt mich nicht Narr, bis mich das Glück gesegnet

Jerry Herman: Ich schreibe für ein lächelndes Publikum

I Am What I Am

2022: Madama Butterfly

Handlung

Von Tiergeräuschen zum umjubelten Erfolg

Abendland, Morgenland … Mund an Mund

Das Bühnenbild als Einstimmung

2024: Jesus Christ Superstar

Handlung

Jesus – ein Influencer?

Darf man das? – Betrachtungen

Andrew Lloyd Webber

Tim Rice

Vom Vaudeville zur Rockoper

2024: Der Freischütz

Handlung

»Was wäre Maria ohne Kind?«

Der missverstandene Nationalist

Romantik oder die Flucht vor dem Kriegstrauma

Was ist gut – was ist böse?

Quellen, Anmerkungen und Zusatzinformationen

2018My Fair Lady

Musik: Frederick Loewe Buch & Liedertexte: Alan J. Lerner Inszenierung: Hardy Rudolz

Handlung

1. Akt:

London 1912: Der Sprachforscher Henry Higgins trifft das Blumenmädchen Eliza Doolittle, deren kraftvoll-vulgäre Sprache ihn gleichermaßen fasziniert wie abstößt. Er ist überzeugt, dass eine bessere Sprache zu einer gesellschaftlich höheren Stellung führt. Eliza wittert eine Chance, ihrem tristen Leben zu entfliehen; bislang musste sie nicht nur sich, sondern auch ihren leichtlebigen und trinkfreudigen Vater Alfred durchbringen, der jede Gelegenheit nutzt, ihr den einen oder anderen Schilling zu stibitzen. Mutig sucht sie den Sprachforscher auf und bittet um Ausbildung, wozu Higgins eigentlich gar keine Lust hat. Als Alfred davon erfährt, ›verkauft‹ er seine Tochter für fünf Pfund an den Professor. Higgins nimmt das als Ansporn und wettet mit einem Freund, Oberst Pickering, in nur sechs Monaten aus Eliza eine Dame zu machen, die beim Diplomatenball im Buckingham-Palast debütieren soll.

Higgins macht es seiner neuen Schülerin nicht leicht. Sie muss die schwierigsten Sprachübungen exerzieren und erntet nur Herablassung. Eliza sinnt auf Rache, muss aber anerkennen, dass die Übungen Erfolg zeitigen: Sie kann ihren Akzent ablegen. Nun steht der Testlauf an: Beim Besuch des Pferderennens in Ascot verfällt Eliza vor lauter Aufregung wieder in ihren ursprünglichen, vulgären Akzent und schockiert damit die Gesellschaft. Higgins amüsiert sich – und Eliza findet in Freddie Eynsford-Hill einen Verehrer aus besseren Kreisen. Aber sie zieht sich nach dem Eklat zurück.

2. Akt:

Sechs Wochen später: Der Sprachunterricht war erfolgreich, aber in der Bildung gibt’s noch Lücken. Wie wird sich Eliza beim Diplomatenball schlagen? Man rätselt, wer die schöne Fremde sei. Ein ehemaliger Schüler Higgins’ ist sich sicher: Es muss sich um eine ungarische Prinzessin handeln! Nach ihrem Debüt ist Eliza vollkommen erschöpft – und muss zudem noch erkennen, wie sehr sie von Higgins ausgenutzt und vorgeführt wurde. Aus dem Vorwurf wird ein Streit. Der Professor wertet ihren Protest als Undankbarkeit.

Reumütig will Eliza wieder zurück zu ihren Freunden vom Blumenmarkt. Freddie Eynsford-Hill, immer noch ein nur heimlicher Verehrer, begleitet sie in jenes heruntergekommene Londoner Viertel, in dem sie bis vor einem halben Jahr zuhause war. Doch niemand erkennt sie.

Unerwartet trifft sie auf ihren elegant gekleideten Vater, der sich mit einem ordentlichen Gelage von seinem Junggesellendasein verabschieden will. Zu Alfreds Leidwesen hatte Higgins ihn einem spleenigen amerikanischen Moralhüter gegenüber als ›originellsten Moralisten Englands‹ bezeichnet, woraufhin jener ihn testamentarisch mit einer hohen Jahresrente ausstattete. Das ruft Alfreds langjährige Lebensgefährtin auf den Plan, endlich zu heiraten. Doolittles kleine Welt bricht zusammen. Er fühlt sich seiner Freiheit beraubt und an die Mittelstandsmoral gefesselt.

Für Eliza ist in diesem neuen Leben aber kein Platz mehr. Bei einem neuerlichen Zusammentreffen mit Higgins eskaliert der Streit; sie kehrt dem Professor endgültig den Rücken. Da erst merkt Higgins, wie sehr ihm Eliza fehlt …

Betrachtungen

George Bernard Shaw wollte nicht – ja, er hatte es sogar dezidiert ausgeschlossen. Zwar war sein Pygmalion schon in den dreißiger Jahren verfilmt worden, aber mit Musik? Das wusste der irische Dramatiker zu Lebzeiten zu verhindern.

Wohlgemerkt: zu Lebzeiten. Denn schon bald nach seinem Tode 1950 stimmten die Erben dem Musicalprojekt zu. Die Uraufführung von My Fair Lady fand schließlich am 15. März 1956 im Mark Hellinger Theatre in New York statt, lief sechseinhalb Jahre am Broadway und brachte es auf 2.717 Vorstellungen. Die Neuinszenierungen 2006 und 2014 erreichten noch einmal fast 1.500 Aufführungen. Damit ist es eines der zwanzig am häufigsten am Broadway gespielten Musicals. Doch damit nicht genug: Die erste Londoner Inszenierung, uraufgeführt am 30. April 1958, lief fünfeinhalb Jahre en suite mit stattlichen 2.281 Aufführungen.

Auch in Deutschland ist My Fair Lady ein Dauerbrenner in der Publikumsgunst – mit Recht. Denn der teils bissige, teils pointierte Witz, die gekonnte Dramaturgie, die schwungvolle Musik und die lebendigen Charaktere wurden von Kritikern und Publikum vom ersten Moment an begeistert aufgenommen. Ein wesentliches Element der Rezeption ist sicherlich der ›culture clash‹, der durch das Aufeinanderprallen von Hochsprache und eher vulgärem Dialekt entsteht, und den schon George Bernard Shaw zum zentralen Punkt seines Pygmalion machte – wobei Shaw weniger die Komik als vielmehr die Sozialsatire mit Klassenkampf und Frauenpower darin gesehen haben wollte. Doch das Publikum folgte ihm nicht, es mochte ein Happy-End lieber als die emanzipatorische Revolution.

Ist es in der englischen Fassung tiefstes Cockney, findet an deutschsprachigen Bühnen berlinisch oder wienerisch Verwendung. Hardy Rudolz, unter dessen Regie My Fair Lady bei den Eutiner Festspielen präsentiert wird, könnte sich – vor allem im Norden – auch Plattdeutsch vorstellen. Und in der Tat, die Grenzen sind fließend: Ob wundascheen oder wunnerschön … der Faszination täte es keinen Abbruch.

Nach wie vor gehört My Fair Lady zu jenen Musicals, die als künstlerische Eckpfeiler ihres Genres bezeichnet werden können; das Stück ist fester Bestandteil des Repertoires jeder Bühne, die etwas auf sich hält. Es ist daher erstaunlich, dass es den Vätern des Broadway-Stücks, Alan Jay Lerner (Buch und Liedertexte) und Frederick Loewe (Musik) niemals vergönnt war, so im Rampenlicht der Öffentlichkeit zu stehen wie beispielsweise ihre Kollegen Jerome Kern, Richard Rodgers oder Oskar Hammerstein. Aus Lerners Feder stammen unter anderem die Drehbücher für die Filmmusicals Ein Amerikaner in Paris (Musik: George Gershwin) und Gigi. Frederick Loewe, 1901 als Friedrich (Fritz) Löwe in Berlin geboren und aufgewachsen, schrieb neben anderen Werken die Musik für Musicals wie Paint Your Wagon, Brigadoon oder Camelot sowie für Filmmusicals wie Gigi und Der kleine Prinz (nach Antoine de Saint-Exupéry).

My Fair Lady ist ein Musterbeispiel dafür, wie kurvenreich der Weg zum Erfolg sein kann. Nachdem die ersten Gerüchte über eine Musicalversion von Pygmalion kursierten, wurden Richard Rodgers, Cole Porter und Irving Berlin mit dem Projekt in Verbindung gebracht – doch sie winkten ab, bevor sie gefragt wurden. Die Produzenten hingegen hatten von Beginn an Frederick Loewe im Blick; dass er auch von sich aus großes Interesse an diesem Auftrag hatte, erleichterte die Auswahl. Mit Erfolg: Loewes Musik ist unsterblich geworden.

Für die Rolle der Eliza Doolittle wurde zunächst Mary Martin gehandelt, aber auch Judy Garland, Deanna Durbin oder Dolores Gray standen zur Diskussion. Als dann überraschenderweise Julie Andrews das Rennen machte, staunten viele Insider nicht schlecht, denn Andrews galt zu jener Zeit ›nur‹ als junges, hoffnungsvolles Talent. Und doch sorgte ihre Interpretation am Broadway für Begeisterungsstürme.

Auch Professor Higgins war nicht einfach zu besetzen. Die Wunschliste reichte von Cary Grant bis Robert Preston, aber mit Rex Harrison wurde der Archetyp des Phonetik-Professors geschaffen – nicht nur auf der Bühne, sondern auch in der 1964er Filmversion. Hier allerdings musste Julie Andrews der wesentlich bekannteren Audrey Hepburn weichen; jene wurde in den Gesangsteilen dann von der Opernsängerin Marni Nixon gedoubelt. Ironie des Schicksals: Bei den Oscar®-Verleihungen 1965 gewann Julie Andrews die begehrte Statue für ihre Rolle in Mary Poppins, Audrey Heburn war nicht einmal nominiert. Immerhin konnte My Fair Lady aber Oscars® in den Kategorien ›Film‹, ›Regie‹ (George Cukor), ›Hauptdarsteller‹, ›Kamera‹, ›Szenenbild‹, ›Kostüm‹, ›Musikadaption‹ und ›Ton‹ abräumen.

Worin besteht nun der spezielle Zauber von My Fair Lady? Obwohl sich das Musical von Pygmalion an wesentlichen Stellen unterscheidet – Shaw verweigert seinen Protagonisten ein Happy-End – so ist es doch die ewige Geschichte der Suche nach dem Ideal. ›Man müsste sich eine Frau schnitzen‹, scheint Pygmalion schon bei Ovid zu denken, gestaltet eine Frauenfigur aus Elfenbein und fleht die Göttin Venus an, die Statue zum Leben zu erwecken. Aus Mitleid erfüllt sie seinen Wunsch, indem sie beiden einen Sohn schenkt. Auch wenn der Weg von Ovid zu Shaw lang ist, erkennt man bereits in der ursprünglichen Geschichte die Wurzeln von Henry Higgins’ Persönlichkeit. Beide, Pygmalion und Higgins, empfinden für das andere Geschlecht nicht weniger als Verachtung, und dennoch – oder vielleicht gerade deshalb – sind beide davon beseelt, das Idealbild einer Frau zu erschaffen.

Shaw beendet seinen Pygmalion in bester Brecht-Manier – »Der Vorhang zu, und alle Fragen offen« –, denn er lässt sein Publikum im Unklaren darüber, ob aus Higgins und Eliza ein Paar wird. Die größte Herausforderung für Alan J. Lerner und Frederick Loewe lag darin, die Komplexität der Beziehung zwischen den Hauptfiguren in eine Linie mit den Darstellungen von Ovid bis Shaw zu bringen, ohne Shaws bissigen Witz auf dem Altar einer musicalgerechten, mit Zuckerguss garnierten Beliebigkeit zu opfern. In der Tat war zu Beginn des Projekts das Ende noch gar nicht klar. Erst während der Arbeit an Buch und Musik erkannten Lerner und Loewe, wohin die Reise gehen würde. Zwar bleibt auch in My Fair Lady das Ende offen, aber die Wahrscheinlichkeit einer gemeinsamen Zukunft steht versöhnlich im Raum.

Dass George Bernard Shaw eine Musicalversion seines Pygmalion strikt ablehnte, obwohl die Idee von vielen Seiten, unter anderen auch von Franz Lehár an ihn herangetragen wurde, liegt nicht an den oft kolportierten Schrullen des Iren, sondern hat ganz handfeste Gründe. Oscar Straus hatte 1908 aus Shaws Komödie Arms and the Man das Musical Der tapfere Soldat (auch: Der Pralinésoldat) destilliert und feierte damit große Erfolge. Das führte dazu, dass Shaws Bühnenstück nur noch selten gespielt wurde und die damit verbundenen Tantiemen ausblieben. Pygmalion aber war Shaws beständigste Einnahmequelle, es hatte ihn während des Kriegs vor dem Ruin gerettet und sicherte auch danach seinen Lebensstandard; das wollte er nicht so ohne weiteres aufs Spiel setzen. Deshalb musste die Welt bis nach Shaws Tod warten, bevor es in Spanien ›so grün grünen‹ durfte.

Hätte er der Musicalfassung zugestimmt, wären seine ärgsten Befürchtungen wohl wahr geworden: Auf Wunsch der Broadway-Produzenten verboten Shaws Nachlassverwalter in den USA nämlich jedwede andere Aufführung der Komödie, damit My Fair Lady durch keinerlei Konkurrenz gefährdet werde. Weder auf professionellen Bühnen noch in Schultheatern, weder im Fernsehen noch im Rundfunk durfte die berühmte Geschichte vom Blumenmädchen und dem unternehmungslustigen Professor aufgeführt werden.

In England folgte bald darauf ein entsprechendes Verbot, schließlich sollte das Musical 1958 ungestört Premiere feiern. Das Verbot wäre aber niemandem aufgefallen, hätte sich nicht Kenneth Ireland als Intendant einer winzigen schottischen Sommerbühne vorgenommen, seine Feriengäste in der Saison 1957 mit Pygmalion zu unterhalten. Sein Antrag, die Aufführung zu genehmigen, wurde abgelehnt. Die englische ›Shaw-Gesellschaft‹ protestierte scharf gegen das vorsorgliche Verbot mit der Begründung, diese Art von kommerzieller Diktatur widerspreche Shaws Testament: »Wenn das Totalverbot der Aufführungen von Shaws Komödie aufrechterhalten bleibt, wäre das beispielloser Verrat an einem Toten durch jene Leute, denen er vertraute und von denen er erwartete, dass sie sich von höheren Motiven leiten lassen würden.« Diesem Protest schlossen sich viele Schriftsteller und Intendanten an. Aus Angst vor einem öffentlichen Skandal wurde das Verbot Ende 1956 aufgehoben, der schottischen Sommerbühne die Aufführungsrechte nachträglich gewährt. Da hatte Kenneth Ireland aber schon lange ein anderes Programm zusammengestellt.

2018La Traviata

Musik: Guiseppe Verdi

Libretto: Francesco Maria Piavenach dem Roman ›La dame aux camélias‹ von Alexandre Dumas

Inszenierung: Dominique Caron

Handlung

1. Bild:

Bereits gezeichnet von einer tödlichen Krankheit, veranstaltet Violetta Valéry in ihrer luxuriösen Villa einen Ball, zu dem andere Kurtisanen der ›demi-monde‹ und die reichsten Gönner der Stadt geladen sind. Einer von ihnen, Vicomte de Gaston, führt den jungen Bourgeois Alfredo ein, seit langem ein heimlicher Verehrer Violettas. Als der arrogante Baron Douphol sich weigert, einen Trinkspruch anzustimmen, übernimmt Alfredo (»Libiamo«).

Violetta erleidet einen Schwächeanfall; die übrige Gesellschaft zieht sich in Windeseile angewidert von ihr zurück – auf einer ausgelassenen Party mag man mit so etwas nicht konfrontiert werden. Alfredo ist der Einzige, der bleibt und ihr seine Liebe gesteht (»Un di, felice, eterea«). Schon während ihrer letzten langen Krankheit hatte er täglich, aber immer vergeblich um Audienz ersucht. Halb amüsiert und verwirrt gibt sie ihm eine Kamelie, die er als Beweis seiner Liebe zurückbringen möge, wenn sie verwelkt sei.

»Domani?« – »Morgen?«

Ja! Aufgelöst bleibt sie zurück.

Liebe, wahre Liebe?

Nein – sie will ihr ausschweifendes Leben bis zum letzten Zug auskosten – koste es, was es wolle (»È strano … Sempre libera«).

2. Bild

Einige Monate später. Und es ist doch anders gekommen. Violetta ist eine Beziehung mit Alfredo eingegangen und mit ihm aufs Land gezogen. Er berauscht sich an seinem Glück, ohne zu realisieren, dass es sie ein Vermögen kostet, ihnen dieses Leben zu finanzieren – zumal sie auf die Einkünfte aus den Quellen ihrer Gönner verzichten muss (»Lunge da lei …«).

Violettas Vertraute Annina kann die ruinösen Ausgaben nicht mehr mit ansehen und erzählt ihm die Wahrheit. Überhastet bricht er nach Paris auf, um Geld aufzutreiben. Wenige Momente später erscheint Alfredos Vater, Giorgio Germont auf dem Plan, um Violetta dazu zu bringen, auf Alfredo endgültig zu verzichten. Vor dem Hintergrund einer derartig skandalösen Verbindung sei die Verlobung von Alfredos Schwester gefährdet und dieser werde sie ohnehin fallen lassen, wenn er der Beziehung aus Langeweile irgendwann überdrüssig geworden sei.

Von Violettas moralischer Integrität und Aura durchaus gefangen, regt sich zwar bei ihm ein schlechtes Gewissen, er bleibt jedoch unerbittlich. Sie willigt schweren Herzens ein und schreibt Alfredo einen Abschiedsbrief – ohne jegliche Begründung. Als er heimkehrt, wird Alfredo von seinem Vater gemahnt, seinen Wurzeln treu zu bleiben und sich den realistischen Anforderungen der ›heilen Welt‹ zu fügen (»Di provenza il mar«).

3. Bild

Am Abend desselben Tages. Violettas Freundin Flora veranstaltet ein rauschendes Fest mit Darbietungen von verkleideten ›Zigeunerinnen‹1 und ›Spaniern‹. Mitten hinein stürzt Alfredo auf der Suche nach Violetta, die kurz danach am Arm des Barons Douphol erscheint. Beide Männer reagieren hochgradig eifersüchtig aufeinander; der Baron verliert haushoch im Spiel gegen Alfredo.

Als dieser aus verletzter Eitelkeit und in Unkenntnis der wahren Beweggründe Violetta seinen ganzen Gewinn als Bezahlung für erbrachte Liebesdienste vor die Füße wirft, reagiert nicht nur der hinzu gekommene Giorgio Germont schockiert; umgehend fordert Douphol Alfredo zum Duell.

4. Bild

Die Zeit ist endgültig gezählt; die Uhr fast abgelaufen. Am Ende ihrer Kräfte, völlig verarmt und von allen Gönnern und Freunden verlassen, ist Violetta als einzige Freundin Annina geblieben, die für sie sorgt. Alfredo hat den Baron beim Duell verwundet und ist ins Ausland geflohen. Obwohl Dottore Grenvil ihr mit einer Notlüge Hoffnung auf Genesung macht, weiß Violetta, dass ihre Stunde geschlagen hat (»Addio del bel passato«). Plötzlich steht Alfredo, dessen Vater ihm mittlerweile reumütig die Wahrheit gestanden hat, vor ihrer Tür, was ihre Lebensgeister noch einmal aufflammen lässt. Aber es ist zu spät – die Krankheit ereilt sie endgültig.

Metamorphosen einer Kurtisane

»Ich sehne mich nach neuen, großartigen, schönen, abwechslungsreichen, kühnen Stoffen … grenzenlos kühn, mit neuen Formen usw. usw., und gleichzeitig komponierbar … In Venedig arbeite ich an der ›Dame aux camélias‹, die möglicherweise den Titel ›Traviata‹ bekommen wird. Ein Thema unserer Zeit. Ein anderer hätte es vielleicht nicht gemacht wegen der Sitten, der Zeiten oder aus tausend anderen törichten Skrupeln … Die Arbeit bringt mir sehr viel Vergnügen. Alle haben geschrieen, als ich vorschlug, einen Buckligen auf die Bühne zu stellen. Trotzdem war ich glücklich, den ›Rigoletto‹ zu schreiben.«2

Ein Thema unserer Zeit; Verdi hat mit seiner Traviata Operngeschichte geschrieben, und das nicht nur wegen der unvergleichlichen Melodien und der bis heute ungebrochenen Popularität. Ein derartiger Stoff war in seiner Brisanz und Aktualität bis dato nicht auf die Opernbühne gelangt, verlangten doch tragische Stoffe in der Konvention der ›Opera Seria‹ nach einem historischen Gewand. Themen mit aktuellem Hintergrund waren traditionell der ›Opera Buffa‹ vorbehalten gewesen – freilich hatte es auch in diesem Genre schon Beispiele politischer (Le nozze di Figaro) oder moralischer Brisanz (Così fan tutte) gegeben.

Giuseppe Verdi konnte mit seinen knapp 40 Jahren bereits auf sechzehn Opern zurückblicken, als er im Mai 1852 einen Auftrag vom Teatro La Fenice in Venedig erhielt, wo ein Jahr zuvor bereits sein Rigoletto die Uraufführung erlebt hatte. Als Librettist war wiederum der Hausdichter des Theaters, Francesco Maria Piave, vorgesehen, mit dem Verdi schon etliche andere Werke verfasst hatte, darunter Simon Boccanegra und La forza del destino. Die Suche nach einem geeigneten Stoff zog sich in die Länge, es wurde erwogen und verworfen, bis sich Verdi auf ein ganz aktuelles Schauspiel besann, das er im Winter zuvor in Paris gesehen hatte: La Dame aux Camélias (Die Kameliendame) von Alexandre Dumas d. J. (1824-1895), Sohn des gleichnamigen Verfassers berühmter Historienromane wie Die drei Musketiere oder Der Graf von Monte Christo.

Marie Duplessis

La Dame aus Camélias ist inspiriert von Dumas’ Liaison mit Marie Duplessis, einer der mondänsten Kurtisanen ihrer Zeit, die im Alter von nur 23 Jahren einer Tuberkulose-Erkrankung erlegen war. 1824 als Alphonsine Plessis in ärmlichen, provinziellen Verhältnissen in der Normandie aufgewachsen, entfloh sie mit fünfzehn Jahren ihrem verwahrlosten Dasein nach Paris und avancierte dort in kürzester Zeit zum Star der Pariser Halbwelt. Sie gab sich einen eleganter klingenden Namen und verzauberte nicht nur durch ihre außergewöhnliche Schönheit, sondern auch durch Bildung und Kultiviertheit, die sie sich durch Fleiß und natürlichen Instinkt angeeignet hatte. Affären mit den wohlhabendsten Aristokraten der Stadt ermöglichten ihr einen extravaganten Lebensstil. Daneben pflegte sie mehr oder minder intime Freundschaften zu zahlreichen Künstlern, darunter auch Franz Liszt und Théopile Gaultier. Mit Ausbruch der Krankheit folgte auf den rapiden Aufstieg der ebenso schnelle Fall: Sie flüchtete sich in eine Ehe, die aber scheiterte, die Geldgeber wandten sich von ihr ab. In einem hektischen Wechsel von Kuraufenthalten und einem immer exzessiveren Nachtleben ließ sich der Niedergang nicht verdrängen. Völlig verarmt holte die Schwindsucht sie am 3. Februar 1847 ein.

Ihr Markenzeichen waren weiße Kamelien, die sie stets bei sich trug – und an gewissen Tagen im Monat rote als pikant eindeutigen Hinweis für die, die es zu deuten wussten. In Erinnerung daran ziert ein Kranz aus künstlichen, weißen Kamelien, eingelassen in einen Glasschrein, ihr Grab auf dem Friedhof Montmartre, nachdem sie posthum zu literarischem Ruhm gelangt war.

Alfred Delveau schrieb über den letzten öffentlichen Auftritt von Marie Duplessis im Januar 1847: »Etwa in der dritten Szene des ersten Aktes setzten zwei (…) Lakaien in einer der Logen eine Frau ab, oder besser, den Schatten einer Frau, bleich und durchsichtig … wer war dieser Schatten, der dank der Blässe der Schwindsüchtigen und dank eines Buketts weißer Kamelien die allgemeine Aufmerksamkeit auf sich lenkte? Es war Marie Duplessis, und sie besuchte zum letzten Mal das Theater; zum letzten Mal bot sie die weißen Kamelien den Blicken des Publikums dar … als auf der Bühne der Schlussgesang angestimmt wurde, trugen dieselben Lakaien, die sie in die Loge getragen hatten, sie zurück in ihre Kutsche … Marie Duplessis lag im Sterben, Marie Duplessis war schon tot.«3

Als Kameliendame, Dame aux Camélias, ist sie freilich zu Lebzeiten nie bezeichnet worden; dieser Beiname ist eine freie Erfindung von Alexandre Dumas, der ihr im Jahr nach ihrem Tod ein literarisches Denkmal setzte. Der gleichnamige Roman steht in bewusster Tradition eines populären Werkes des 18. Jahrhunderts über ein Luxusgeschöpf mit mehreren Liebhabern, der Manon Lescaut des Abbé Prévost, die in Bearbeitungen von Giacomo Puccini und Jules Massenet auch ihren Siegeszug auf der Opernbühne antreten sollte.

Marie Duplessis heißt bei Dumas Marguerite Gautier. In der glücklos endenden Liebesbeziehung zwischen ihr und Armand Duval (Verdis Alfredo) verarbeitete er Grundzüge seiner eigenen Liebschaft mit Marie, die er schließlich – völlig verschuldet – gelöst hatte. Als Auslöser des Konflikts fügte er die fiktive Intrige des Vaters von Armand ein, dessen Verdikt sich Marguerite beugt, was den Blickwinkel entscheidend verschiebt. Entsprechend legt er seiner ›Dame‹ ein Sterben an den Lebensumständen zugrunde: »Jeder stirbt an dem, woran er gelebt hat«4

Die Schauspielbearbeitung von 1852 hatte beträchtlichen Erfolg; die Marguerite avancierte zur begehrten Rolle für die größten Schauspielerinnen ihrer Zeit – von Sarah Bernhardt über Eleonora Duse bis zu Greta Garbo, deren Darstellung in der Hollywood-Verfilmung von 1936 mit dem Oscar® gekrönt wurde. Die Gründe für die Popularität sind evident, traf das Stück doch den Nerv der Zeit: Mit seinem Sittengemälde des Milieus gewährte Dumas der bourgeoisen, doppelmoralischen Gesellschaft einen voyeuristischen Einblick in die ›demi-monde‹ – im Übrigen ein von ihm geprägter Begriff, den er 1855 auch zum Titel einer Komödie machte; eine Dreiecksgeschichte, in der eine Lebedame versucht, zwei ihrer Liebhaber gegeneinander auszuspielen. Beide durchschauen das Spiel, verbünden sich gegen sie und lassen sie am Ende düpiert stehen. Die Kameliendame ist auch eine Anklage an die sexuelle Doppelmoral der damaligen Zeit. Bewusst gestaltete er die Libertinage der Protagonistin als Kontrast zu den sogenannten diskreten Affären der gutbürgerlichen Gesellschaft.

»Nun, hatte ich oder hatte ich nicht moralisch das Recht, diese Klasse von Frauen ans Licht zu bringen und auf der Bühne zu zeigen? Offensichtlich ja […]. Alle Gesellschaftsklassen gehören zum Theater und vor allem diejenigen, die in Epochen der Veränderung plötzlich auftauchen und einer Gesellschaft einen Ausnahmecharakter verleihen. Unter diese muss man notwendigerweise auch die angehaltenen Frauen zählen, die auf die heutigen Sitten einen unbestreitbaren Einfluss haben. […] Das Böse, das die Kurtisane begeht, […] geschieht […] ohne jede Vorüberlegung und vor allem ohne Heuchelei. Es breitet sich am hellen Tag aus, es eröffnet einen Laden, bringt ein Schild an seinem Haus an und versieht es mit einer Hausnummer … Dieses Böse hat eine Entschuldigung mit dem Elend, […] mit dem Egoismus der Gesellschaft, mit der Maßlosigkeit der Zivilisation, mit diesem ewigen Argument: der Liebe [… Dahingegen die Ehefrau, die] keinerlei Entschuldigung gehabt hätte […] und ungestraft die Ehe, die Familie, die Sittsamkeit zugunsten des eigenen Vergnügens mit Füßen tritt. Diese Frau ist wirklich kriminell; sie ist wirklich gefährlich, sie verdient schließlich den Zorn des Dichters und die Empörung des Publikums; und dennoch möchte man gerade ihr vergeben unter dem Vorwand, dass sie der Liebe, dem Gefühl, der Natur erlegen ist, dass sie sich schließlich hingegeben, aber nicht verkauft hat […] Es tut mir unendlich leid für Sie, Madame, aber ich sehe keinen Unterschied zwischen der Frau, die sich außerhalb der Ehe hingibt, um ihrem Körper Vergnügen zu verschaffen, und derjenigen, die sich hingibt, um ihren Körper zu schmücken und zu ernähren. Wenn sie nur für sich selber dabei verantwortlich ist, betrügt sie niemanden, während die andere die geschworene Treue bricht, ihren Gatten verrät, ihre Kinder gefährdet und mit dem Kindsmord spielt. Sie kostet nichts, das ist ihr einziger Vorteil.«5

Mitte des 19. Jahrhunderts war mit der Tuberkulose eine neue Volkskrankheit auf dem Vormarsch, die spätestens mit diesem Werk literaturfähig wurde. Etliche andere Werke folgten dieser Konjunkturwelle, man denke nur an Puccinis La Bohème oder Thomas Manns Der Zauberberg. Vor dem Hintergrund medizinischer Ahnungslosigkeit avancierte das Schreckgespenst zu einer Art Modekrankheit, mit deren ›Chic‹ man, durchaus auch losgelöst von konkreten Bezügen, in Bohèmien-Kreisen und der dekadenten Bourgeoise kokettierte. Phantasie und zuweilen auch Realität beflügelten bleiche, abgemagerte Gestalten als Synonyme singulärer Sensibilität, vor deren zerbrechlicher Folie sich, einem todbringenden Aphrodisiakum gleich, ätherische Schönheit, ultimative Lust und Leidenschaft entfalten – Tendenzen, die sich später bei anderen Krankheiten wie Syphilis und AIDS wiederfinden sollten …

Violetta

Aus Dumas‘ Marguerite wurde schließlich bei Verdi und Piave Violetta Valéry; auch alle anderen Figuren des Schauspiels außer Gaston wurden umbenannt – Gründe hierfür sind nicht überliefert. Auch an anderen Stellen griffen die Autoren kräftig in den Stoff ein: Allzu eindeutige Anspielungen wurden ausgespart; konkrete Hinweise auf die ›Profession‹ eliminiert (bei Dumas etwa entschwindet Flora – dort Florence – mit Gaston in eindeutiger Absicht in ein Nebenzimmer), und auch die Titelfigur erscheint hier beinahe von jeglicher Realität abgehoben in sublimierter moralischer Integrität und an ihrem Ende fast engelsgleich.

Nebenhandlungen und -figuren sind bis auf ein Minimum reduziert, das Ganze in Verdis typischer Dramaturgie auf einen Drei-Personen-Konflikt konzentriert. Das Libretto verzichtet auf Dumas’ zweiten Akt mit den ersten Komplikationen zwischen den beiden Liebenden. Einzig der Dialog zwischen Giorgio Germont und Violetta ist in aller Ausführlichkeit dem Original nachempfunden. Zusätzlich implizieren die Autoren mit der Hinzudichtung einer (allerdings auf ihre Wahrhaftigkeit hin zu hinterfragende) Katharsis Giorgio Germonts eine eindeutig aufklärerische Absicht.

Dennoch ging die Absicht, ein ›Stück von heute‹ zu etablieren, nicht auf. Auf Drängen der Theaterleitung musste der ursprünglich geplante Titel geändert werden. Aus Amore e morte (Liebe und Tod), der nur eine allgemeine Liebesgeschichte suggeriert hätte, wurde La Traviata (zu Deutsch in etwa ›Die vom rechten Wege Abgekommene‹), der eine moralische Wertung implizierte. Aber selbst dieser wurde in manchen späteren Aufführungen durch den gänzlich unverfänglichen Titel Violetta ersetzt.

Auch rief das Stück abermals die Zensur auf den Plan, mit der Verdi Zeit seines Lebens seine Malaisen auszufechten hatte (eines der prominentesten Beispiele ist der Konflikt um Un ballo in maschera). Um die Aufführung der Traviata überhaupt erst zu ermöglichen, wurde die Handlung ins 18. Jahrhundert verlegt, was das zeitgemäße Kolorit der Pariser Salons ad absurdum führte – eine Praxis, die noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts beibehalten wurde. Seitdem hat sich die ursprüngliche Intention, das Werk im zeitgenössischen Ambiente spielen zu lassen, durchgesetzt. Der eklatante Misserfolg der Uraufführung am 6. März 1853 dürfte allerdings weniger dem selbst nach umfangreicher ›Bereinigung‹ immer noch skandalösen Stoff geschuldet gewesen sein, als vielmehr der zweitrangigen Besetzung … zweitrangig nicht nur im musikalischen Sinne, sondern auch optisch: Die figürlichen Qualitäten der Sängerin der Titelpartie wurde von Zeitgenossen mit einer ›Cervelatwurst‹ verglichen.

Aber bereits mit der zweiten Aufführungsserie ein Jahr später (dieses Mal im Teatro San Benedetto in Venedig) trat die Oper ihren Siegeszug an und ist bis heute eine der beliebtesten Primadonnen-Opern überhaupt; die Reihe reicht von Nellie Melba über die legendäre Interpretation von Maria Callas bis zu heutigen prominenten Violetten wie Anna Netrebko und Angela Gheorghiu.

Auch in Zeiten aufgelockerter moralischer Wertvorstellungen, in denen zudem die Tuberkulose kaum mehr eine Rolle spielt, behält La Traviata ihre Zeitlosigkeit: Die Jagd nach dem immer größeren ›Kick‹, die unbarmherzige Begrenztheit von Jugend, die man ebenso zu ignorieren versucht wie die Unausweichlichkeit des Todes – das alles macht das Werk immer noch aktuell.