Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

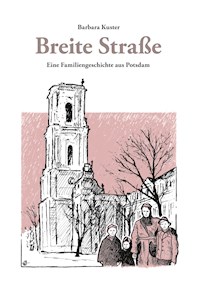

- Herausgeber: Books on Demand

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Gibt es Schutzengel? Nun, die Antwort wird bei jedem unterschiedlich ausfallen. Maria Lingner hatte einen! Sie entdeckte ihn in dem alten Potsdamer Stadtschloss nahe ihrem Elternhaus, mitten in der DDR, in der Engel eigentlich ausgestorben waren. Oh, wie liebte sie diesen Ort! Der Krieg hatte an ihm seine Spuren hinterlassen, aber mehr brachte selbst der nicht über das Herz! Ja, da stand es noch! Dicht an der Havel, fest mit der Stadt verwachsen. Und im Schlosshof er, ein kleiner, dickbäuchiger gefallener Engel, verborgen unter Gestrüpp und Brennnesseln zwischen hohen leeren Fenstern, Pilastern und zerfallenen Treppen, die den Abglanz alter Schönheit in sich bargen. Der rechte Ort, um Phantasie ihren Raum zu lassen. So half er ihr beim Erwachsen werden, bei dem Verlust ihrer ersten großen Liebe, die durch die Turbolenzen ihrer Zeit zerbrach, und er machte ihr Mut sich dem Leben zu stellen! Es ist eine Geschichte des Bewahrens und des schmerzvollen Verlustes von Lebensräumen, einmal durch den Krieg und nachfolgend durch eine Ideologie, die schönheitszermalmend Geschichte auf den Müllhaufen werfen wollte. Es ist aber in erster Linie die Geschichte einer Potsdamer Familie. Sie handelt von Menschen, die unabänderlich in diesen Prozess eingebunden waren, von Starken und Schwachen, Verleiteten und Verbohrten, Aufgebenden und Aufbegehrenden. Maria jedenfalls hatte die Gabe, die Sprache ihres Engels zu verstehen. Oder war es ihre ureigenste Stimme die da zu ihr sprach? Letztendlich jedoch war sie es, die ihn über die Zeiten rettete, als ein Stück eigener Identität, die nicht verloren gehen durfte. Das Leben, wo immer es auch stattfindet, ist dazu da, gelebt zu werden!

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 381

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zum Inhalt

Gibt es Schutzengel?

Nun, die Antwort wird bei jedem unterschiedlich ausfallen.

Maria Lingner hat einen!

Sie entdeckt ihn in dem alten Potsdamer Stadtschloss, mitten in der DDR, in der Engel eigentlich ausgestorben sind.

Oh, wie liebt sie diesen Ort! Der Krieg hat an ihm seine Spuren hinterlassen, aber mehr brachte selbst der nicht übers Herz! Ja, da steht es noch! Dicht an der Havel, fest mit der Stadt verwachsen. Und im Schlosshof er, ein kleiner, dickbäuchiger gefallener Engel, verborgen unter Gestrüpp und Brennnesseln zwischen hohen leeren Fenstern, Pilastern und zerfallenen Treppen, die den Abglanz alter Schönheit in sich bergen.

Der rechte Ort, um Phantasie ihren Raum zu lassen.

So hilft er ihr beim Erwachsenwerden, beim Verlust ihrer ersten großen Liebe, die durch die Turbulenzen ihrer Zeit zerbricht, und er macht ihr Mut, sich dem Leben zu stellen.

Es ist eine Geschichte des Bewahrens und des schmerzvollen Verlusts von Lebensräumen, erst durch den Krieg und nachfolgend durch eine Ideologie, die schönheitszermalmend Geschichte auf den Müllhaufen werfen will.

Es ist aber in erster Linie die Geschichte einer Potsdamer Familie.

Sie handelt von Menschen, die unabänderlich in diesen Prozess eingebunden sind, von starken und schwachen, verleiteten und verbohrten, aufgebenden und aufbegehrenden.

Maria jedenfalls hat die Gabe, die Sprache ihres Engels zu verstehen.

Oder ist es ihre ureigene Stimme, die zu ihr spricht?

Letztendlich jedoch ist sie es, die den Engel über die Zeiten rettet, als ein Stück eigener Identität, die nicht verloren gehen darf.

Und eins hat sie dabei gelernt: Was auch immer passiert – Das Leben, wo immer es auch stattfindet, ist dazu da, gelebt zu werden!

Inhalt

Prolog

Herbst 1959 – die frühen Jahre

1961 – Grenzschließung – das Trauma der Trennung

März 1968 – Hoffnungen werden begraben

September 1992 – die Rückkehr

Epilog

Prolog

Maria saß am Fenster und schaute in den Garten.

An der Magnolie öffneten sich vorsichtig die ersten Blüten und frisches Grün zeigte sich unter dem Laub vom Vorjahr.

Wieder ein Jahr vorbei! Im vorigen war es genauso losgegangen mit dem Frühling und das schien ihr nur einen Wimpernschlag her zu sein. Sie war nun in einem Alter, wo es die Zeit eilig hatte.

Es kam ihr manchmal so nichtig vor, was sie aus einem einzelnen Tag gemacht hatte, denn der wurde jetzt kostbarer, das wurde ihr immer mehr bewusst.

Noch aber besaß sie unbändige Lebenskraft, war aktiv und fasste Pläne. Noch war es nicht so weit, dass sie im Sessel saß, sich alte Familienalben ansah und die Erinnerung zum Gegenstand der Gegenwart machte. Und doch spürte sie immer stärker die Endlichkeit der Dinge, das Zerfließen ihrer Zeit in einen Zustand, wo man sie dann Geschichte nennt.

Kürzlich hatte sie durch Zufall ihre alten Tagebücher gefunden, die teils zerfleddert, teils geordnet in Leder gebunden tief unten in ihrem Schreibtisch gelegen hatten. Die Eintragungen waren sporadisch und mit großen Lücken behaftet. Trotzdem war es berührend, als sie sie jetzt nach langer Zeit wieder einmal in den Händen hielt. Sie blätterte in einem kleinen schon arg verblassten grauen Büchlein, auf dem mit Goldschrift Tagebuch stand.

Der erste Eintrag - Gott ist das lange her, da war ich 13, dachte sie und las mit wachsender Neugier weiter.

Was das hier Geschriebene alles über sie erzählte!

Sie sah eine junge, noch ungelenke und doch feinsäuberliche Handschrift, die ihre kleinen Jungmädchen-Probleme mit großem Ernst zu Papier gebracht hatte.

Die vorgezogenen Bleistiftlinien zeugten von einer gewissen Unsicherheit, Dinge niederzuschreiben. Dann folgte das pubertäre Gekritzel, die aufmüpfige Zeit. Das Vokabular wurde etwas rauer und der Trotz sprang aus jeder zweiten Zeile.

In den folgenden Tagebüchern die Schrift einer jungen Frau, die auf der Suche war. Hier eine eilig hingeworfene Bemerkung in der Art, die auf eine späte Abendstunde hinwies. Da ein verschmiertes Wort, war das verschütteter Wein oder hatte sie geweint? Maria versuchte, die Lücken aufzufüllen, die Erinnerungen zurückzuholen, aber so vieles war ihr aus dem Gedächtnis entglitten.

Die vergangene Zeit war so schnelllebig gewesen, so atemlos schnell, dass sie oftmals keine Muße gefunden hatte, zum Stift zu greifen. Aber sicherlich war das nur eine Ausrede, sie hätte sie sich nehmen sollen, die Zeit! Sei es drum, bei aller Vergesslichkeit, bei manchem waren die Konturen ihrer Erinnerung gestochen scharf und ihr war, als ob sie mit Leichtigkeit in diesen Abschnitt ihres Lebens eintauchen könnte. Fühlen, riechen, schmecken, wie damals.

Damals!

Ihre Heimatstadt Potsdam hatte noch die schmerzlichen Zeichen des Kriegs getragen. Schutthaufen waren zwar schon lange beseitigt, doch Skelette der Häuser säumten viele Bürgersteige.

Überall stapelte man Steine, die vom Mörtel befreit auf Wiederverwendung warteten. Große Teile der Innenstadt lagen zerstört, doch ihre Straße war wie durch ein Wunder heilgeblieben. Maria sah sie jetzt wieder vor sich mit ihren üppigen Lindenbäumen, die in heißen Sommern wohltuend Schatten spendeten. Das Blattwerk hatte dann nur ein gebrochenes und flirrendes Licht auf den Gehweg fallen lassen. Wie oft hatte sie dort mit anderen Kindern auf den uralten ausgetretenen, gelben Granitplatten des Bürgersteiges gespielt!

Das Spiel hieß Himmel und Hölle und man brauchte dafür nur kleine Steine und ein Stückchen Kreide.

Alle Häuser der Straße hatten damals ein eigenes Gesicht besessen, waren unverwechselbar und schön gewesen. Friedrich der Große hatte sie, inspiriert von Italien, bauen lassen. Eine Prachtstraße, das war sie ehemals gewesen, ein Weg für die Könige, gedacht, um zu repräsentieren. Doch nach dem Krieg hatte es sich ausrepräsentiert.

Jetzt hingen am Ersten Mai rote Fahnen von den Balkonen und in den Briefkästen steckte das „Neue Deutschland“. Trotzdem war es eine lebendige und liebenswerte Straße und ihr kindliches Universum.

Wenn Vater ihr 20 Pfennig spendierte, lief sie zur Schuberten, der Eisfrau. Ihr Laden befand sich auf halber Höhe zwischen Stadtschlossruine und Garnisonkirche, direkt neben der Gaststätte Zum Glockenspiel. Wenn die Sonne die steinernen Stufen zum Laden aufgewärmt hatte, saß Maria dort lange und schleckte genüsslich ihr Eis. Dabei konnte sie auf der anderen Straßenseite oft Herrn Schulz beobachten, der mit Kreide seine neuesten Angebote auf die geöffnete Holztür seines kleinen Lebensmittelladens schrieb - frische Heringe, Sauerkraut, saure Gurken! Wenn Mutter sie zum Einkauf schickte, interessierte sie eigentlich nur das große Glas mit den Maiblättern - köstliche grüne Waldmeisterbonbons, die sie immer neben der Kasse anlachten. Manchmal angelte Herr Müller mit seiner großen Holzzange einen gratis aus dem Glasgefäß und reichte ihn freundlich über den Verkaufstresen. Sie schmeckten köstlich. In Erinnerung daran hatte sie wieder diesen süß-säuerlichen Geschmack auf ihrer Zunge.

In ihrem Gedächtnis war all das wieder da. Vollkommen, bis ins Detail! Nichts war vergessen, obwohl es schon so lange her war und es sie so nicht mehr gab: die Breite Straße in Potsdam.

September 1959 – die frühen Jahre

Maria stand auf der Breiten Brücke, die über den Stadtkanal führte.

Sie beugte sich über das schmiedeeiserne Gitter und beobachtete, wie sich das Wasser in langsamer Manier in Richtung Havel bewegte.

Heute war die 6. Unterrichtsstunde ausgefallen, wie wunderbar!

Sie konnte jetzt trödeln, denn Mutter erwartete sie erst später und hatte sicherlich das Essen noch nicht fertig. Maria kitzelte mit einem Stöckchen die muskulösen Beine der steinernen Lampenträger, die die großen Eierleuchten der Brücke trugen. Den Spaß machte sie sich jedes Mal, wenn sie aus der Schule kam. Sie liebte diese halbnackten, wunderschönen Kerle aus Stein, die sich nicht wehren konnten, auch nicht gegen den manchmal modrigen Geruch, der aus dem Stadtkanal hochstieg. Das kam vorrangig von den Abwässern, die dort hineinleitet wurden.

Sie war 13 Jahre und damit, wie ihre Großmutter immer zu sagen pflegte, schon eine kleine Dame. Maria aber wollte keine Dame sein.

Eigentlich wäre sie lieber ein Junge gewesen, so wie ihr großer Bruder.

Der war ihr Vorbild. Sie schmiss sich die Schultasche über die Schulter und machte sich auf den Heimweg. Dabei bevorzugte sie ihren kindlichen Hopser-Schritt als Fortbewegung, bei dem ihr blonder Pferdeschwanz fröhlich auf und ab wippte. Es war ihr egal, wenn die Passanten ihr lächelnd hinterherschauten, es machte einfach Spaß!

Von der Plantage drüben hörte sie eine Trillerpfeife. Die 9. Klasse hatte Sportunterricht und musste ihre Runden auf dem Sandweg ziehen, der die große Grünfläche umrandete. Maria blieb stehen und schaute eine Weile den Jungs aus der oberen Klasse zu, wie sie den Anweisungen des Lehrers folgten. Sie selbst hasste es, sinnlos um den Platz zu rennen, nur keuchend und schwitzend.

Deshalb waren die Sportstunden für Maria ein ärgerliches Muss.

Nur wenn es ans Turnen ging, wenn es auf körperliche Ausdrucksweise ankam, konnte sie dem Sport eine gewisse Sympathie abringen.

Sie erreichte die Garnisonkirche. Maria schaute auf das schmiedeeiserne Eingangsgitter. Es stand halb offen. Aus der kleinen Turmkapelle drang leise Orgelmusik. Der Kantor war des Öfteren hier und übte auf der Kleinorgel. Maria freute sich schon auf den nächsten Sonntagsgottesdienst. Nicht so sehr auf die Predigt, sondern mehr darauf, dass sie aus vollem Halse die Choräle mitsingen durfte, die sie alle auswendig beherrschte.

Ein Pferdewagen mit Kohle beladen zog über das Kopfsteinpflaster in Richtung Stadtschloss. Hinten auf dem Hänger wackelten gefüllte Säcke mit Briketts. Mit Holzrutschen wurden die in die Keller verbracht, staubten und machten immer einen fürchterlichen Dreck.

Maria kannte das zur Genüge. Sie setzte sich auf einen der steinernen Poller vor dem Portal des Langen Stalls. Dieses mit Säulen geschmückte imposante Bauwerk bildete mit dem Kirchenschiff und ihrem Vaterhaus einen kleinen Platz, auf dem sie oft mit ihrer Freundin spielte. Sie schaute nach oben. Mutter musste schon geheizt haben, denn aus dem Schornstein ihres Hauses zogen kleine weiße Wölkchen.

Sie beobachtete den Kutscher. Der bog in die Mammonstraße ein und hielt am Hintereingang der Breiten Straße 8. Sieh an, wir sind es, die Kohlen bekommen! Bloß jetzt nicht über den Hof gehen, sonst muss ich noch zupacken, dachte sie sich und beschloss, den Vordereingang zu benutzen.

Wie immer empfing sie im Haus der Geruch nach Schamottesteinen, Kacheln und Lehm. Marias Vater war Ofensetzer und lagerte aus Platzgründen seine Materialien oft im großen Hausflur.

Hier waren auch das Büro und der Leuteraum, in dem sich die Gesellen des Betriebes umzogen und gelegentlich auch aufhielten.

Die Werkstatt dagegen lag auf dem Hof. Maria steckte den Kopf durch die Tür und schaute auf das geschäftige Treiben dort. Der Kohlewagen war noch nicht eingetroffen. Ein paar Gesellen luden gerade Material auf einen Stoßwagen und ein anderer saß mit seiner Töpferschürze auf der Werkstattrampe und schliff an einer Kachel.

Ein paar Treppenstufen abwärts in der dampfenden Waschküche erblickte sie Frau Helbig aus dem Parterre. Sie bediente, ein Kopftuch um ihre blonden Locken gebunden, schwitzend den Wäschestampfer.

„Na, wieder mal Waschtag?“, rief ihr Maria fröhlich zu.

Frau Helbig nickte, wischte sich die tropfnasse Stirn und stampfte unverdrossen weiter.

Immer gleich zwei Stufen nehmend, lief sie jetzt die kunstvoll geschwungene Treppe hinauf ins Dachgeschoss. Es roch schon verführerisch nach Mittagessen.

„Wieso bist du schon da?“

Die Mutter empfing sie erstaunt und wischte sich die Hände an ihrer geblümten Schürze ab. „Ist wieder mal was ausgefallen?“

„Die Schrötern ist krank! Gott sei Dank, die Russischarbeit brauchten wir deshalb nicht schreiben.“

Heimlich dankte Maria dem Schicksal, denn die Fremdsprache mit ihren 6 Fällen weigerte sich vehement, in ihrem Kopf heimisch zu werden. „Das heißt immer noch Frau Schröter!“ Die Mutter stellte einen Teller Linsensuppe auf den Tisch und setzte sich zu ihrer Tochter.

Luise Lingner war eine Frau mittleren Alters. Ihr kräftiges Haar besaß bis auf ein paar graue Strähnen noch immer seinen schönen blonden Glanz. Sie hatte ein fein gezeichnetes Gesicht und die Art und Weise, wie sie sprach und sich bewegte, zeugte von einer gehobenen Erziehung. Sie war die Tochter eines angesehenen Berliner Verlegers. Dass sie sich einen Ofensetzer zum Manne genommen hatte, hatte ihre Familie einst schwer verkraftet. Aber Luise hatte sich entschieden. Sie war eine Frau Meisterin geworden und die gute Seele des Ofenbaubetriebes.

„Sag mal, mein Kind, bist du denn heute noch rechtzeitig in die Schule gekommen? Du warst heute früh wieder einmal ganz schön spät dran.“

„Der Fahnenappell hatte schon begonnen“, mümmelte Maria und fischte die Bockwurstscheiben aus der Suppe.

„Man spricht nicht mit vollem Mund!“, wies Luise sie zurecht und änderte jetzt ihren Tonfall. „Sag mal, warum bummelst du immer so? Du weißt doch, Pünktlichkeit ist die Höflichkeit der Könige!“

Maria verdrehte die Augen. Wie oft hatte sie das schon von ihrer Mutter gehört – diese Sprüche!

„Und wo treibst du dich eigentlich laufend rum?“

„Wieso?“ Maria setzte ein unschuldiges Gesicht auf.

„Was machst du in der Kirchenruine? Pfarrer Kunkel hat mir erzählt, dass er dich mit Karola im Kirchenschiff gesehen hat. Du weißt doch genau, das ist baurechtlich gesperrt.“

Maria zuckte zusammen, erwischt. Ihr Geheimnis war entdeckt!

„Nun mal raus mit der Sprache, was treibst du da?“, drängte die Mutter.

„Na ja, es ist schön da!“, druckste jemand kleinlaut.

„Schön? Was heißt hier schön? Da liegen doch nur Trümmer rum, das Schiff ist eine Ruine, Maria, das ist gefährlich! Wenn dir da ein Stein auf den Kopf fällt, das möchte ich mir gar nicht vorstellen. Du musst mir versprechen, dass du da nie wieder reingehst!“ Luise war ernsthaft besorgt. Was ihre Kinder auch immer in den Trümmern suchten!

Maria sah die Sorge der Mutter und versprach es unwillig.

Jetzt schaute Luise auf das Bild, das über der Chippendale-Anrichte hing und die Garnisonkirche vor dem Krieg abbildete. Es zeigte die Lampenträgerbrücke und dahinter die unversehrte Kirche: „Ja früher war sie mal schön, mit ihrer vergoldeten Spitze, dem Glockenspiel und drinnen lagen die preußischen Könige in der Gruft!“ In Luises Worten schwang tiefes Bedauern mit.

„Wo sind die denn heute?“, fragte Maria neugierig, „Sie haben sie während des Krieges fortgeschafft, vor den Bomben und vor den Russen. Du weißt doch, Könige genießen heutzutage keine Wertschätzung mehr.“

Maria sprang auf, das war die Gelegenheit die Situation mit Humor zu retten, sie stellte sich auf den Stuhl, hob die Faust und sang: „Es rettet uns kein höh‘res Wesen, kein Gott, kein Kaiser noch Tribun!

Uns aus dem Elend zu erlösen, können wir nur selber tun!“

„Schöne Lieder lernt ihr heute!“ Luise lachte und griff nach dem leeren Teller, um ihn in die Küche zu bringen.

„Die Internationale! Habe eine Eins darauf bekommen!“, rief Maria ihr nach, froh ihre Mutter abgelenkt und doch noch zum Lachen gebracht zu haben.

Luise wickelte in der Küche den Topf mit dem Rest der Linsensuppe in ein Küchenhandtuch, ging damit ins Schlafzimmer und stellte ihn ins Bett. So hielt sie es immer, um ihrem Sohn, der noch in der Berufsschule war, das Essen warmzuhalten.

Dann band sie sich die Schürze ab, richtete ihr Haar und rief ins Wohnzimmer: „Ich bin unten!“

Heute war Lohnauszahlung. Maria wusste aus Erfahrung, dass das immer lange dauerte. Ihre Mutter leitete das Büro des Vaters und hatte die Lohntüten für alle Mitarbeiter schon am Vormittag vorbereitet. Die erschienen freitags gewaschen und ordentlich gekleidet im Büro und holten sich ihren Lohn ab. Danach trank man gewöhnlich im Leuteraum noch Bier und Korn. Meist ging es unter den Männern dann lautstark zu und die Rauchwolken der Zigaretten und Zigarren vernebelten den Raum und den Hausflur.

Maria war oft dabei und der Liebling der Männer, denn sie sang und tanzte ihnen mit Begeisterung vor, Lieder, die sie bei ihrem Vater gelernt hatte. Sie schmetterte mit Inbrunst so etwas wie: „Gib mir den Wodka Anuschka und sei wieder gut, sonst geh ich zum Igor, der hat davon genug!“ Dabei bewegte sie sich professionell mit russischen Tanzschritten. Sie war seit drei Jahren im Kinderballett des Pionierhauses und kannte sich daher mit Tanzstilen aus. Jedes Mal bekam sie nach einem solchen Auftritt tosenden Applaus, denn hier hatte sie ein Publikum, das ihr gewogen und in Anbetracht der Freitagsschnäpse in bester Stimmung war. Schon als Vierjährige war es vorgekommen, dass ihr Vater sie auf den großen Holztisch gehoben hatte und sie denselben mit ihrer kindlichen Gesangsstimme in eine Bühne verwandelt hatte.

Heute aber hatte sie keine Lust, eine Vorstellung zu geben. Das Verbot der Mutter lag ihr auf der Seele. Missmutig setze sich Maria auf das Holzpodest vor dem Fenster, schaute auf die Straße und überlegte.

Sie hatte etwas versprochen, was ihr äußerst missfiel. Auf diesen heimlichen Ort verzichten? Erst war es für sie und ihre Freundin Karola nur eine Mutprobe gewesen, die Bretter des vernagelten Eingangs in die Ruine zu lockern, sie zur Seite zu schieben und in das kaputte Kirchenschiff einzudringen. Später hatten sie Gefallen daran gefunden, denn dort waren sie unbeobachtet und hatten ihr geheimes Reich, um Dinge zu besprechen, die nicht für die Ohren der Erwachsenen bestimmt waren. Und dann war dort noch die ehemalige Gruft mit den schwarz-weißen Fußbodenfliesen, von der die Mutter immer erzählte, dass da mal die Särge der preußischen Könige gestanden hatten. Wie aufregend!

Die Tür wurde aufgerissen und der Lange stand in der Stube.

„Ick hab Knast!“ Er ging zielgerichtet ins Schlafzimmer, holte sich den Topf Linsensuppe aus dem Bett und setzte sich damit an den Küchentisch.

Maria gesellte sich zu ihm. Sie bewunderte ihren Bruder, der eigentlich Bernd hieß, aber in Anbetracht seiner Körpergröße von allen nur Langer genannt wurde. Hoch aufgeschossen saß er vor ihr und löffelte gierig die Suppe. Toll sah er aus! Er trug die Frisur wie dieser Rock ‘n‘ Roll-Sänger Bill Haley, vorne mit einer aufgeworfenen Schmalzlocke. Dazu klebten hautenge Levis Jeans an ihm, gekauft von der Westoma. Das karierte Hemd, hochgekrempelt, zeigte kräftige Arme. Das kam von den schweren Stoßwagen, die er als Lehrling im Betrieb seines Vaters immer schieben musste.

Es stand schon felsenfest: Später sollte er einmal das Geschäft übernehmen. Aus diesem Grunde besuchte er für den Gesellenbrief die Berufsschule in Ostberlin. Sein Schulweg führte ihn dabei notgedrungen mit der S–Bahn durch den Westteil der Stadt, dessen Lockungen schwer zu widerstehen waren. Manchmal stieg er dort aus und bummelte pflichtvergessen über den Ku‘damm, bewunderte dabei die neueste angesagteste Mode der jungen Leute und verscherbelte sein mühsam erworbenes Westgeld für Kaugummi und Jerry Cotton Schmöker.

Maria schaute amüsiert auf seine frisch mit Zuckerwasser gesteifte Frisur.

„Ich glaube, du könntest deinen Kopf ohne Bedenken bei freier Fahrt aus der Bahn halten, es würde sich kein Haar bewegen!“

„Pass mal uff, wenn de so weitermachst, kannste die Bravos verjessen!“, konterte der Lange, der sich zu Luises Leidwesen die Sprache der Gesellen im Betrieb angeeignet hatte. Sie achtete eigentlich immer darauf, dass in ihrem Hause hochdeutsch gesprochen wurde, war aber bei ihrem Jungen in dieser Beziehung meistens machtlos.

„Echt? Du hast sie? Warst du bei Oma?“, fragte Maria.

„Kiek mal da in meine Aktentasche.“ Der Lange war auf dem Grund des Suppentopfes angekommen.

„Ach, schau mal einer an!“ Maria hielt eine Kinokarte in der Hand.

„Was haben wir denn da? Mein Brüderchen war im Kino, in Westberlin, Horrorfilm!“, säuselte Maria süffisant lächelnd und künstlich erstaunt, denn sie wusste längst, dass er ab und zu die Berufsschule schwänzte. Dann tauchte er in die für Ostler eingerichteten Grenzkinos ab, die man für DDR-Mark besuchen konnte. Ab dem frühen Vormittag flimmerte dort ganztägig die Leinwand. Riesige Plakate mit aufreizenden Bildern für Filme wie Ben Hur oder Jenseits von Eden mit James Dean lockten in unverschämter Aufdringlichkeit, sodass man sich nur ergeben konnte. Und der Lange ergab sich gerne und häufig. Der Vater hatte keine Ahnung und vermutete ihn sicher auf der Schulbank.

„Wehe, du petzt!“ Er öffnete das Fenster, da es unten von der Straße her pfiff. Vor dem Haus stand sein Kumpel Hajo, ebenfalls mit Haley Locke und wie aus einem Elvis Film entsprungen. Er schwenkte seinen Gitarrenkoffer.

„Maria, jeh spielen, ick krieje Besuch!“

Maria beschloss, der Aufforderung ihres Bruders auf keinen Fall nachzukommen. Sie setzte sich trotzig und demonstrativ an den Küchentisch und schlug ihre neuen Bravo auf. Sie wollte unbedingt wissen, was hier lief, davon hielt sie sogar das knallbunte Heft nicht ab. Sie spielte die interessierte Leserin und beobachtete heimlich aus einem Augenwinkel die beiden.

Hajo kam herauf und verschwand mit ihrem Bruder im Wohnzimmer.

Mist, immer diese Heimlichtuerei!

Sie war sich sicher, es handelte sich wieder einmal um eine ihrer Geldbeschaffungsmaßnahmen, für die sie von ihren Kumpels bewundert wurden. Am Wochenende nämlich verkauften die beiden für gewöhnlich Prospekte im Park Sanssouci und verdienten sich ein paar Mark dazu. Zu gerne hätte sie da mitgemischt, nicht nur wegen des Geldes, sondern vor allem wegen Hajo, den sie bewunderte. Der war nämlich Gitarrist in einer Band, die abends im Club 3 Rock ‘n‘ Roll spielte, ein heiß begehrter Treffpunkt bei den jungen Leuten.

Aus dem Wohnzimmer klang jetzt sein harter Gitarren-Riff.

Maria sprang vom Küchentisch auf und war im Nu bei den beiden Jungs. Bewundernd sah sie, wie Hajo die Quinten in abwechselnden Kadenzen spielte. Seine Hände flogen über den Hals des Instruments und dazu sang er den neuesten Song, den er sich von Elvis draufgedrückt hatte.

„Jailhouse Rock – Mordsnummer!“, meinte er hinterher lakonisch und stellte die Gitarre ab.

Maria und der Lange waren begeistert.

Die Tür öffnete sich und der Vater, Ernst Lingner, stand in der Türfüllung. Er war eine imposante Erscheinung, groß, kräftig und vorne mit schon leicht lichtem Haar.

Er schien verärgert. „Was ist denn das für eine Negermusik! Langer, gehe sofort ins Büro und lass dir dein Lehrlingsgeld auszahlen, bist der letzte!“ Seine Stimme klang tief und bestimmt.

Wenn der Meister etwas sagte, gab es keine Widerrede, denn er war für alle eine Respektsperson.

Der Lange verständigte sich mit einem kurzen Blick zu Hajo und der verdrückte sich mit seiner Gitarre, kleinlaut die väterliche Autorität anerkennend.

Auch Maria verließ die Wohnung. Sie wollte jetzt allein sein und nachdenken. Sie lief in den Hof. Dort herrschte momentan ungewohnte Ruhe.

Die große Glastür zur Werkstatt war verriegelt, die Lehmkute abgedeckt und die Stoßwagen alle ordentlich und sauber unter dem Schuppen abgestellt.

In einer kleinen, meist sonnigen Ecke standen ein Tisch und ein paar Stühle, überrankt von weiß blühendem Knöterich, der wuchs zur Freude ihrer Mutter prächtig und schlängelte sich üppig bis über das Schuppendach. Luise, getragen von ihrem innigsten Wunsch, einen Garten zu besitzen, hatte sich dieses kleine Refugium geschaffen. Und so war es immer wie ein Ausflug ins Grüne, ließ man sich da nieder.

Maria schmiss sich in einen der Stühle und schaute in den Himmel. Sie sah den Turm der Garnisonkirche, der sich hinter dem Haus in die Höhe streckte. Kirchenschiff ade, der schönste Spielplatz, den sie je gehabt hatten! Aber versprochen war versprochen, das hatte ihr ihre Mutter stets eingebläut. Während sie eine Tüte Brausepulver öffnete, es in ihre Hand rieseln ließ und beim Lecken das schäumende Etwas genoss, grübelte sie über ihre Lage.

Mist, dass man ihr immer wieder verbot, in den Trümmern zu spielen. Dabei war es doch so aufregend und machte wahnsinnigen Spaß!

Ihre Generation war eine Generation von Trümmerkindern.

Die ehemalige preußische Vorzeigestadt gab es so nicht mehr. In den ersten Tagen des April 1945 hatte man gehofft, die Bomber würden Potsdam wie immer verschonen, aber am 14.4.1945 war am Ende des Krieges doch noch alles in Schutt und Asche gefallen.

Maria und ihr Bruder kannten es nicht anders. Für sie waren Trümmer die Spielplätze ihrer Kindheit. Was war aufregender, als in zerbombten Häusern zu stromern? Überall lag noch Brauchbares herum, das man für phantasievolle Spiele benutzen konnte – Steine, Scherben, kaputte Reifen und Eisenteile. Begehrt war Sicherheitsglas, das man zertrümmerte und die darin befindliche Folie freilegte. Der Lange liebte es, damit auf einer beräumten Freifläche in der Mammonstraße Feuer zu legen. Zur allgemeinen Freude der Straßengang brannte die Folie lichterloh und stank entsetzlich.

Überall, zwischen den Steinen wuchsen gelbe Trümmerblumen – Goldrute, aus denen Maria Sträuße für ihre Mutter fertigte. Neben Feuerlegen war Budenbauen und Klettern angesagt. Man balancierte auf den kaputten Simsen der Häuser und holte sich dabei auch schon mal die eine oder andere Schürfwunde. Kein Problem, Spucke und Pflaster drauf und weiter gings! Der Keller eines alten, unbewohnten Hauses in der Mammonstraße diente zugleich als Treffpunkt und Versteck. Er war feucht, dunkel und es roch nach Verfaultem. Trotzdem saß man dort auf umgedrehten, maroden Kisten, erzählte sich Geschichten oder plante eine neue Aktion.

Hätten die Eltern das alles gewusst, sie wären vor Sorge nicht in den Schlaf gekommen, doch sie hatten zu tun. Sie waren gezwungen zu enttrümmern. Unzählige Loren hatte Marias Vater beim Wiederaufbau ihres Hauses mit Schutt beladen und auf Schienen in die Havelbucht transportiert. Früh um sechs Uhr begann sein Arbeitstag und endete oftmals erst spät abends. Aus dem Keller seines Hauses hatte er unmittelbar nach dem Krieg sechs Leichen geborgen, denn der hintere Teil war weggebombt worden und hatte das Leben seiner Bewohner ausgelöscht.

Am Tag als Maria geboren wurde, ging Luise hochschwanger und schon mit starken Wehen allein mit einem kleinen Koffer ins Bezirkskrankenhaus, denn Ernst stand auf dem Dach des Hauses und verlegte Balken und Ziegel, um es abzudichten. Er war gezwungen, das Allernötigste in den Griff zu bekommen. In diesen Zeiten wurden Babys nebenbei zur Welt gebracht und unterbrachen nicht die lebensnotwendige Arbeit. Ernst war ein Kämpfer! Er hatte sich in den Kopf gesetzt, so schnell als möglich mit seiner Familie in die Mansarde zu ziehen. Also musste angepackt werden. Er entsorgte den Schutt und baute neu, wo es nötig war. Die Trümmer jedoch, die die Eltern beseitigten, waren Inspiration für die Kinder. Es waren die Überreste einer untergegangenen Barockstadt mit ihren unzähligen Formen. Überall lagen Pilaster, Fragmente, Teile von Figuren und Steine von zerstörten Friesen herum. Überall war noch der Hauch von vergangener Schönheit zu spüren, die sie als Kinder nicht bewusst, aber doch unterschwellig in ihre Sinneswelt mit aufnahmen. Das prägte!

Karola stand am Hoftor!

Marias Freundin war ein gutes Jahr älter als sie. Wegen einer schweren Diphtherie war sie später eingeschult worden und daher mit der jüngeren Maria in einer Klasse. Sie wohnte vorne an der Ecke direkt an der Lampenträger-Brücke, einen Steinwurf von ihrer Schule entfernt. Ihre Mutter, eine alleinerziehende Witwe, arbeitete seit Jahren als Sekretärin im Bürgermeisterbüro und kam meist erst spät nach Hause. Daher musste Karola viel Arbeit im Haushalt mit übernehmen. Hatte sie die erledigt, trudelte sie regelmäßig bei Maria ein und die beiden stromerten durch die Gegend.

„Kommste mit auf’n Rummel?“ Karola hatte einen engen karierten Rock und einen schwarzen Pullover an, der ihren zarten Brustansatz voll zur Geltung brachte.

Maria schreckte aus ihren Gedanken hoch. Gerade hatte sie beschlossen, zu ihrer Freundin zu laufen. Aufgeregt erzählte sie ihr nun vom Verbot der Mutter und ihrem Versprechen, sich nicht mehr im kaputten Kirchenschiff herumzutreiben.

Karola setzte sich auf einen der Gartenstühle. Sie war ein gutaussehendes Mädchen mit kräftigen schwarzgelockten Haaren. Ein immer leicht schiefes Lächeln gab ihr eine gewisse unberührbare Note. Sie schlug ihre langen Beine übereinander und hörte Marias Bericht.

„Das ist ja blöd!“ Karola zog ein Gesicht, das Enttäuschung zeigte.

„Aber komm, lass uns zur Schuberten gehen, Eis essen, ich habe Taschengeld bekommen!“

Die beiden nahmen den Weg zur Eisdiele. Maria liebte das Ritual von Frau Schubert, wenn sie eine Eiswaffel in ihre Edelsstahlform schob, das Ganze mit Eis aus ihrem Kübel füllte und oben drauf eine zweite Waffel legte. Dann zog sie alles mit zwei spitzen Fingern heraus und reichte das Kunstwerk lächelnd über den Ladentisch. Sie war eine freundliche junge Frau, die immer hygienisch korrekt ihren weißen Kittel trug und für jeden Kunden ein nettes Wort übrig hatte.

Von den Kindern der Straße wurde sie heiß geliebt. Heute hatte sie etwas Besonderes im Angebot: Waldmeistereis. Die Mädels waren begeistert und setzten sich damit genießerisch an das Gitter des Lustgartens. Von hier aus sah man den Rummel und konnte das Treiben dort in aller Ruhe beobachten. Die Überschlagschaukel war die Attraktion!

Direkt vor dem Alten Marstall standen zwei von diesen Selbstmordgeräten. Festgeschnallt an den Füßen schaukelte man da in kleinen schiffähnlichen Gondeln so lange, bis man sich überschlug.

Maria und Karola hätten keine zehn Pferde auf das Gerät gebracht, aber die Jungs der hier immer herumlungernden Straßen-Gang bekamen nicht genug davon. Hacki und die Böttcher-Brüder standen rauchend an der Kasse, lässig und wohlwissend, dass sie im Focus der anwesenden Mädels waren, die loskreischten, wenn sich ein Schiffchen mit ihnen überschlug. Weniger gefährlich dagegen drehte sich das Kinderkarussell, bei dem das Feuerwehrauto mit seiner Glocke der Renner bei den Kleinen war. Eltern standen am Rand und winkten aufgeregt, wenn einer ihrer Sprösslinge in einem Gefährt vorbeifuhr. Marias und Karolas Favorit war jedoch das Kettenkarussell, das einen im weiten Bogen wie ein Vogel fliegen ließ. Leider waren die finanziellen Mittel durch das Waldmeistereis ausgeschöpft und man musste sich mit Zuschauen begnügen. Jetzt, am späten Nachmittag kamen immer mehr Besucher. Es war laut, ein musikalisches Wirrwar überzog den Platz und über allem lag ein verführerischer Duft nach Waffeln und Zuckerwatte. Hinter dem Riesenrad erhob sich die Ruine des Stadtschlosses. Immer noch majestätisch füllte es die Stadtmitte. An der grauen Fassade hing ein knallrotes Plakat.

„Wir bauen den Sozialismus auf!“

„Wollen wir mal dahin?“ Karola zeigte in die Richtung des Schlosses.

Maria nickte. Sie selbst hatte die Schlossruine bisher nur ein einziges Mal von innen gesehen. Das war vor einiger Zeit gewesen, zusammen mit ihrem Bruder und Hajo. Die beiden sammelten im Schlosshof alte Patronen, kratzen Reste von Schwarzpulver aus den Hülsen und machten damit Feuer, aus dem es dann ab und zu knallte, was immer ein Riesengaudi war.

Die Mädels schlenderten über den vollen Rummelplatz und drängten sich durch die Menschenmassen in Richtung Schloss. Hier hatte man aus Sicherheitsgründen die Eingänge zugemauert, aber Maria wusste um das heimliche Einstiegsloch. Die Schlossrampe hoch, die mannshohe Mauer erklommen, durchs Loch im Maschendrahtzaun und schon standen sie im Innenhof. Der Rummellärm war jetzt nur noch ganz leise zu vernehmen, wie ein ferner Widerhall aus einer anderen Welt. Hier herrschte die steinerne Dominanz des Schlosses und eine ehrwürdige Stille. Der Hof war mit kleinen kunstvoll verlegten Steinen bepflastert. Dazwischen wuchs haufenweise Gras und Moos. Das Fortunaportal stand am anderen Ende des Hofes. Es war im Krieg stark beschädigt worden, aber immer noch präsent. Seine Geschichte hatten sie von Frau Funke erfahren, ihrer Lehrerin in der zweiten Klasse. Sie war schon sehr alt gewesen und hatte Heimatkunde unterrichtet. Bei einem Wandertag durch die Stadt erklärte sie den Schülern, dass das Fortunaportal das Triumphtor des ersten preußischen Königs gewesen sei, der nach seiner Krönung in Königsberg durch dieses Tor ins Schloss eingezogen war. Frau Funke war eine begeisterte Potsdamerin und wusste alles über ihre Stadt. Leider war sie jetzt schon in Rente.

Hinter dem Portal erhob sich die Nikolaikirche mit ihrer im Krieg zerstörten und im Wiederaufbau begriffenen Kuppel, die groß und dunkel in den Himmel ragte. Der Schlosshof war an manchen Stellen aufgerissen, irgendwer hatte da gebuddelt. Sicherlich suchte jemand nach Bleirohren, die man wunderbar verscherbeln konnte.

Maria wollte darauf wetten, dass Hacki und seine Jungs hier mal wieder eine schnelle Mark gemacht hatten. Überall lagen hohe Steinhaufen, überwachsen mit gelben Trümmerblumen. Langsam begann es zu dämmern und das veränderte Licht ließ die Schlossruine wie eine Kulisse aus einem Märchenfilm erscheinen.

„Toll“, meinte Maria, „Das sieht ja irre aus!“ Bewundernd schaute sie auf die aufstrebenden Pilaster und die in den Mauerresten noch erkennbaren Fensteröffnungen, die sie wie hohle Augen anschauten.

Ihre immer blühende Fantasie fing an zu arbeiten. Während sie oben auf einer Treppe stand, nahm sie plötzlich eine ehrwürdige Haltung ein und sprach mit lauter Stimme: „Mein liebes Volk! Ich verkündige dir große Neuigkeiten. Ich, eure Königin, erlasse heute folgende neue Gesetze. Der Mathematik- und Physikunterricht ist ab jetzt für alle freiwillig.“

Karola applaudierte.

„Dafür kann jeder Tanz- und Schauspielunterricht bekommen.

Sport ist ersatzlos gestrichen. Die Pausenmilch wird durch Apfelsaft ersetzt, dazu bekommt jeder Schüler vier Tüten Brausepulver und eine Bockwurst!“ Karola klatschte noch heftiger.

„Ihr braucht mir nicht zu danken, ich bin eure Königin und sorge mich um mein Volk. Jetzt begleite man mich in meine Gemächer!

Die Perücke muss frisch gepudert werden!“

Karola zelebrierte einen Hofknicks, ergriff die imaginäre Schleppe und folgte ihr ergeben.

Die steinernen Räume, die den Blick in den Himmel freigaben, beflügelten ihre Vorstellungskraft. Das war doch der großartigste Spielplatz, den sie je hatten! Sie waren wie berauscht, sie waren zu Schlossherrinnen geworden!

Erschöpft vom Herumklettern setzten sie sich zum Ausruhen auf die geschwungene Treppe, die hoch zum ehemaligen Marmorsaal führte.

„Willste auch?“ Maria holte ihr letztes Päckchen Brausepulver aus ihrer Jackentasche und gab Karola davon etwas in die hohle Hand.

Plötzlich stand sie auf und reichte Karola die Tüte: „Halt mal, ich muss mal!“

Sie kletterte die kaputte Treppe hinunter und suchte eine Ecke, wo sie ihr Geschäft machen konnte. Nach einer Weile kam sie zurück, völlig aufgeregt: „Komm schnell, Karola, hierher, schau mal!“ Maria zeigte auf eine mit Pflanzen bewachsene erhobene Stelle. Sie entfernte das Gestrüpp, das wild wuchernd ein steinernes Etwas freigab. Es war eine kleine Figur aus Stein mit einem pausbäckigen Gesicht. Maria erinnerte sie sofort an die Engelchen der Sixtinischen Madonna, die sich dort am unteren Bildrand des Gemäldes festhielten. Wie oft hatte sie sie in ihrem Lesebuch bewundert. Jetzt schaute solch ein Wesen sie verschmitzt an, es hatte zwar keine Flügel, aber für die Mädels war es eindeutig ein Engelchen. Die beiden starrten entzückt auf die etwa ein Meter hohe Sandsteinfigur. Was für eine Entdeckung!

Karola schaute nach oben: „Du, ich glaube, der Engel ist dort vom Dach gefallen, da stehen ja noch mehr Figuren.“ Tatsächlich hob sich eine Reihe von steinernen Gestalten scherenschnittartig vor dem Abendhimmel ab. Der Krieg hatte sie verschont und so thronten sie da oben, als hielten sie Wache über das Schloss, oder über das, was davon noch da war.

„Ach, mein Engelchen, hast du dir weh getan? Sei nicht traurig.“

Karola spielte die Tröstende und streichelte die kleine Figur. „Nun bist du hier bei uns, wir kümmern uns um dich!“ Sie nahm sich ihre selbst gebastelte Kette ab, die aus roten Holzkugeln bestand und legte sie um den steinernen Hals der Figur.

„Jetzt bist du unsere Freundin!“ Für Karola war es wie selbstverständlich ein weiblicher Engel, obwohl es durch eine Beschädigung an der entsprechenden Stelle nicht auszumachen war.

Das war er! Das war ihr neuer Geheimplatz. Karola fuhr über die steinernen Locken des Engels, die wie kleine Sahneröllchen aussahen.

Die verbotene Kirchenruine war vergessen. Das hier war ideal!

Außerdem hatten sie hier eine Freundin, eine Mitwissende als Platzhalter gefunden.

Der Ausflug endete damit, dass beide tief zufrieden nach Hause kamen, Maria abends im Bett gierig noch ihre neue „Bravo“ las und fand, dass das Leben doch toll war!

Der Oktober hatte die Linden auf der Straße in ein leuchtendes Gelb getaucht.

Der Herbst war angebrochen und in der Schule sammelte man Kastanien, bastelte daraus kleine Figuren oder brachte sie dem Förster für die Rehe als Winternahrung. Dienstags besuchte Maria die Christenlehre. Sie liebte die Geschichten, die ihr ihre Großmutter manchmal abends aus der Kinderbibel vorlas.

Marias Vater hatte mit der Kirche nichts am Hut. Er kannte nur einen Spruch: Hilf dir selbst, so hilft dir Gott! Ihre Mutter dagegen war gläubig, betonte es aber nicht allzu oft, um ihren Mann nicht zu provozieren. Er war diesem heiligen Getue, wie er immer sagte, abgeneigt.

Sonntags saß Maria deshalb für gewöhnlich nur mit Oma Emma und ihrer Mutter im Gottesdienst der Garnisonkirche. Im Turm der beschädigten Kirche befand sich eine kleine Kapelle, die man für die Gemeinde hergerichtet hatte.

Mit Inbrunst sang sie dort die alten Kirchenlieder, das Gesangbuch brav in den Händen haltend.

Wenn Pfarrer Kunkel predigte, schien er eine Lichtgestalt zu sein.

Stand er da, in seinem schwarzen Talar, erinnerte er sie an Martin Luther, so breit und kantig. Trat er vorne in die Kanzel und erhob seine tiefe Stimme, bekamen die Worte Gewicht und Kontur. Sie lauschte seiner Satzmelodie und den Betonungen, die er setzte, wenn er aus der Bibel vorlas. Die Geschichten daraus wurden durch ihn lebendig und trafen in Marias Herz.

Überhaupt hinterließ er bei ihr in allem einen nachhaltigen Eindruck. Er trotzte vehement dem staatlichen Einfluss auf die Kirche, ließ sich nicht bevormunden und wurde daher von Marias Vater ausnahmsweise akzeptiert. Man erzählte sich, dass er schon bei den Nazis wegen seiner aufrechten Haltung im Gefängnis gesessen hatte, denn verantwortlich fühlte er sich nur Gott gegenüber, ansonsten keinem. Er war ein moralisches Schwergewicht, dem man sich kaum entziehen konnte. Maria strengte sich bei ihm im Konfirmandenunterricht besonders an und war stolz, wenn er sie lobte.

Manchmal jedoch, mit dem Einzug der naturwissenschaftlichen Fächer in der Schule, beschlichen Maria Zweifel. Ihre Lehrer sprachen davon, dass eines Tages die Wissenschaft alles erklären könne und der Mensch sich die Natur Untertan machen würde. In dem Lied der jungen Naturforscher, einem Pionierlied, das sie lernen mussten, hieß es: „Wir brechen in das Dunkel ein, verfolgen Ruf und Spur. Und werden wir erst wissend sein, fügt sich uns die Natur.“

Alles in der Schule war mit einem unbändigen Fortschrittsglauben behaftet, dem man sich als Heranwachsende schwerlich entziehen konnte.

Wer hatte Recht? Pfarrer Kunkel oder ihre Lehrer? Ihre Mutter oder ihr Vater?

Der sagte immer zu seiner Frau: „Wo war denn dein Gott, als im Schützengraben meinem Kameraden der Kopf wegflog? Und was hat der vorher den lieben Gott angefleht, dass er ihn verschonen möge.

Ich musste seiner Mutter die Erkennungsmarke bringen, denn das war alles, was von ihm übriggeblieben war!“

Luise konterte dann: „Die Weisheit Gottes ist für uns nicht fassbar, Ernst! Gott, das ist der höhere Sinn, der größere Zusammenhang!

Und wenn man ihm vertraut, kann man vieles besser ertragen.“

Hans von Sentdorf, der Architekt im Hause und ein enger Freund der Familie bemerkte spöttisch zu ihrem Disput: „Ihr seid schon ein Pärchen, Ernst, der Prometheus und Luise, die heilige Johanna!“

Hans von Sentdorf war ein hochangesehener Architekt.

Viele Häuser hatte er für die Stadt entworfen und Potsdam damit geprägt. Sein renommiertes Architekturbüro mit regem Publikumsverkehr befand sich in der ersten Etage der Breiten Straße 8.

Das dortige Büro stand voll mit langen Tischen und Reißbrettern, an denen er und seine Mitarbeiter zeichneten. Die großen hohen Fenster zur Straße hin gaben ein hervorragendes Licht für ihre Arbeit.

Herr von Sentdorf war ein aufgeschossener, ein fast dürrer Mann.

Luise verglich ihn manchmal schelmisch mit dem Kahlebutz, dem mumifizierten Ritter in Kampehl. Der lag dort in einer brandenburgischen Dorfkirche und war die Attraktion für Schaulustige.

Herr von Sentdorfs Haut war ähnlich zerknittert und schrumpelig, doch war er dabei auffallend lebendig, äußerst gesellig und einem guten Gläschen Cognac nicht abgeneigt. Manchmal jedoch trank er unkontrolliert und wurde dann unangenehm. Meistens aber fielen die Feiern in seinem Büro, wenn auch feuchtfröhlich, doch sehr friedlich aus.

Maria sah ihre Mutter dort oft ausgelassen mit einem Glas Sekt in der Hand, lebhaft gestikulierend inmitten der Mitarbeiter des Architekturbüros. Sie hatte ein herzhaftes lautes Lachen, das ansteckend war. Alle Blicke lagen für gewöhnlich auf dieser attraktiven und Lebenslust versprühenden Frau. Ernst saß dann in einem der großen Ledersessel und beobachtete sie schmunzelnd. Er fand sie wunderschön und liebte sie von ganzem Herzen. Ohne sie hätte er das Haus und das Geschäft nicht aufbauen können, denn Luise hielt ihm mit dem Haushalt, der Kindererziehung und der Büroarbeit den Rücken frei. Das war ein Berg von Arbeit, aber sie packte das mit einem beachtenswerten Gleichmut und wohltuender Liebenswürdigkeit.

Feiern war für sie immer ein Loslassen, eine Möglichkeit, ihr fröhliches Naturell auszuleben. Frau Helbig aus dem Parterre nähte ihr die passende Garderobe für alle Gelegenheiten. Darauf legte Luise größten Wert. Letztens erst gab die Ofensetzerinnung einen Ball im Haus des Handwerks, dort trug sie ein schulterfreies Kleid mit einem dazugehörigen Samtbolero. Ernst war an diesem Abend stolz und wachsam zugleich, denn die Männerwelt verschlang sie mit bewundernden Blicken.

Wenn jedoch Hans von Sentdorf zu ihnen ins Dachgeschoss kam, war sie nur Mutter und Ehefrau. Schlicht in Rock und Bluse saß sie abends vor einem vollen Stopfkorb, denn die Zehen ihrer Lieben hatten die lästige Eigenschaft, sich ständig durch das Strickwerk ins Freie zu bohren.

Die Männer saßen heute am Kachelofen bei einem Gläschen Cognac und besprachen geschäftliche Dinge.

Es ging um die Aufträge der sowjetischen Kommandantur. Das Architektenbüro hatte sie Ernst verschafft. Der war überaus dankbar dafür, denn die waren äußerst lukrativ. Da galt es nicht nur Öfen zu setzen, sondern es fiel zusätzlich die alljährliche Reinigung mit an. Das versprach kontinuierliche Arbeit und Einnahmen für den Betrieb.

Ernst schenkte den zweiten Cognac ein. „Sie waren wieder da! Die von der Handwerkskammer und dem Rat der Stadt! Du weißt schon, wegen der Genossenschaft.“

„Die lassen wohl nie locker, dich in die PGH zu drängen!“ Hans kniff die Augen zusammen.

„Ich habe sie vom Hof gejagt. Aber andere aus unserer Innung sind kurz davor einzuknicken. Die Firma Heinze zum Beispiel, wenn ich Otto nicht bearbeitet hätte, wäre er schon drin. Der macht sich fast in die Hosen. Er hat Angst, wenn er nicht ja sagt, dass sie ihm in Folge die Steuerprüfung auf den Hals hetzen.“ Ernst spürte, wie in ihm wieder Wut hochkam.

„Ich habe doch nicht diesen Betrieb aufgebaut, um ihn dann in die Hände einer PGH zu geben, die nur Pfusch produziert. Da arbeitet doch keiner so hart wie ich. Keiner steht da früh um sechs Uhr auf dem Hof und ist bis abends um sechs zugange! Nimm die da drüben im Bauhof, da fällt Punkt Vier den Ofensetzern der Schleifstein aus der Hand.“

Es klingelte. Luise erhob sich und legte ihren Stopfkorb zur Seite.

Vor der Tür stand der Sohn der Blumenfrau, die vorne am Achteckenhaus ihren Laden hatte, mit einem riesigen Blumenstrauß.

„Für Sie, Frau Lingner, und schöne Grüße auch von meiner Mutter.“ Luise errötete und unterschrieb peinlich berührt die Quittung.

„Grüß deine Mutter ebenfalls und hier, das ist für dich!“ Sie drückte dem Jungen eine Münze in die Hand und schloss langsam die Tür, im Arm große, stark duftende rote Rosen. Ihr Gesicht zeigte eine gewisse Hilflosigkeit.

„Habe ich einen Geburtstag vergessen?“ Hans tat erschrocken.

„Das ist Luises Rosenkavalier, der schickt jeden Monat einen riesigen Strauß. Sie scheint da einen anhänglichen Verehrer zu haben, das geht nämlich schon ein halbes Jahr so!“, bemerkte Ernst mit einem gewissen ironischen Unterton.

„Schatz, so glaub mir doch, ich weiß wirklich nicht, wer mir die immer schickt, wirklich!“ Luises rote Wagen verrieten ihre Erregung.

Hans hingegen sagte laut mit einem ein wenig hinterhältigen und spöttischem Ton: „Ernst, mein Lieber, ich glaube, solch ein oppulentes Präsent hat sie von dir noch nie bekommen!“

Worauf Luise vorwurfsvoll zu ihrem Mann hinüberblickte.

„Dafür hat Ernst keine Zeit!“, sagte sie spitz. Sie holte aus der Küche eine Vase mit Wasser und stellte die Blumen auf die Anrichte.

Es war schon komisch mit diesem mysteriösen Rosenkavalier. Sie fühlte sich verunsichert, andererseits aber auch ein bisschen bestätigt, dass sie als Frau solche Beachtung erfuhr.

Karola war über die Herbstferien mit der Mutter zu ihrer Oma nach Treuenbrietzen gefahren und Maria saß am Fenster und schaute gelangweilt auf die Breite Straße.

Herr Hildebrandt zog mit seinem Pferdewagen in Richtung Neustädter Tor. Sie kannte ihn, seit sie denken konnte, denn er brachte regelmäßig den Lehm für die Werkstatt ihres Vaters. Dann fuhr er mit seinem Gefährt auf den Hof und füllte die Lehmkute. Maria durfte währenddessen seine Pferde streicheln und sie mit Würfelzucker füttern.

Er hatte eine Menge Kunden und transportierte vieles, Kartoffeln, Kohlen und eben auch Lehm.

Diesmal hat er seine Ladung schon abgeliefert, denn der Wagen holperte leer über die Straße.

Eins der Pferde hob den Schwanz und ließ dampfende Äpfel auf das Kopfsteinpflaster fallen. Maria schien nicht die einzige zu sein, die zum Fenster hinausschaute.

Frau Helbig, die Schneiderin aus dem Parterre, huschte in ihrer Kittelschürze eilig mit Besen und Schippe auf die Straße und trug die Pferdeäpfel wie eine Trophäe vor sich ins Haus. Immer achtete sie auf alles, was verloren und zu gebrauchen war. Ihr Garten auf der Planitzinsel gedieh mit dem Pferdemist ganz wunderbar. Dort pflanzte sie Gemüse und Blumen an, um einen kleinen Nebenverdienst zu haben. Damit stand sie jeden Sonnabend auf dem Wochenmarkt am Bassinplatz und war dabei glücklich, ihrer Mutter entfliehen zu können.

Früher besaß Frau Helbig noch ihren Schäferhund Rex, den alle nur den Kohlenfuchs nannten. Immer, wenn ein Wagen auf der Straße durch die Erschütterung des holprigen Kopfsteinpflasters Kohle verlor, war der in Blitzesschnelle da und brachte Frauchen das Brikett. Leider wurde er eines Tages von einem Opel überfahren, sodass Fräulein Helbig jetzt selber achtgeben musste, wenn verlorenes schwarzes Gold auf der Fahrbahn landete.

Ihr Ofen musste stets warm sein, denn ihre kranke Mutter fror des Öfteren, obwohl sie meist unter einem dicken Federbett lag und von da aus ihre Tochter kommandierte. Die beiden wohnten schon lange im Parterre des Hauses und gehörten zum festen Inventar.

Fräulein Helbig konnte einem wirklich leidtun.

Luise hatte Maria einmal erzählt, dass sie ein uneheliches Kind geboren hatte, das mit 10 Jahren an Diphtherie verstorben war. Seitdem wohnte sie mit ihrer Mutter zusammen und nach deren Schlaganfall war sie zur Pflegerin mutiert. Wenn sie mal einen Mann kennenlernte – die Alte vergraulte alle! Und so war sie mit ihren 45 Jahren eine ledige Frau, die so gut wie keine Chance hatte, noch einen Mann abzubekommen.

Frau Helbig war jetzt verschwunden, wie auch der Pferdewagen mit Herrn Hildebrandt.

Schulzes Lebensmittelladen auf der anderen Straßenseite hatte bereits geschlossen und die Dämmerung setzte ein. Maria überlegte, ob sie allein zum Schloss gehen sollte.

Sie war jetzt schon drei Tage nicht mehr dort gewesen, denn ohne Karola machte es keinen Spaß. Aber irgendwie zog es sie dahin, zu ihrer anderen Freundin, zu ihrem Engel.

Sie schlüpfte in ihre dicke Jacke, setze sich die Wollmütze auf und los gings. Die Eltern besuchten heute die Elternversammlung, denn die Frau Schröter hatte in die Schule eingeladen.

Auf halber Treppe beschloss sie, bei ihrer Großmutter reinzuschauen.

Maria liebte sie sehr und seit der Großvater nicht mehr da war, fühlte sie sich ein bisschen für sie verantwortlich. Er war im März verstorben und der erste Tote, den sie in ihrem Leben gesehen hatte. Er war so plötzlich und unvermittelt gestorben, dass es für die gesamte Familie ein Schock war.

Ihn hatte seine Staublunge getötet, die er vom Kacheln schleifen bekommen hatte. Franz Lingner spuckte, so lange Maria denken