8,49 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: C. H. Beck

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2016

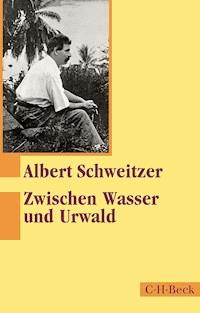

Albert Schweitzer ist durch seine Tätigkeit als Arzt im zentralafrikanischen Lambarene weltbekannt geworden. Der im heutigen Gabun am Ogowe, nur wenige Kilometer südlich des Äquators gelegene Ort im Regenwald war damals von den Europäern noch kaum erschlossen. Schweitzers erster Aufenthalt in Lambarene ab 1913 endete im Zuge des Ersten Weltkriegs 1917 mit seiner Internierung in Frankreich. 1924 kehrte Schweitzer nach Lambarene zurück, um die Arbeit fortzusetzen. Bis 1927 berichtete er regelmäßig seinen Freunden und Mitstreitern in Europa vom Wiederaufbau des Krankenhauses, von Krankheiten und Behandlungen, von der einheimischen Bevölkerung und der Natur des Landes sowie von den Schwierigkeiten, mit denen er als Arzt, Organisator, Bauherr und Mensch zu kämpfen hatte. Die schlichten Berichte, die Schweitzer später als Fortsetzung seines Bestsellers "Zwischen Wasser und Urwald" (BsR 1098) publiziert hat, sind bis heute eine höchst spannende und aufschlußreiche Lektüre.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Ähnliche

Albert Schweitzer

Briefe aus Lambarene

1924–1927

Verlag C.H.Beck

Zum Buch

Albert Schweitzer ist durch seine Tätigkeit als Arzt im zentralafrikanischen Lambarene weltbekannt geworden. Der im heutigen Gabun am Ogowe, nur wenige Kilometer südlich des Äquators gelegene Ort im Regenwald war damals von den Europäern noch kaum erschlossen. Schweitzers erster Aufenthalt in Lambarene ab 1913 endete im Zuge des Ersten Weltkriegs 1917 mit seiner Internierung in Frankreich. 1924 kehrte Schweitzer nach Lambarene zurück, um die Arbeit fortzusetzen. Bis 1927 berichtete er regelmäßig seinen Freunden und Mitstreitern in Europa vom Wiederaufbau des Krankenhauses, von Krankheiten und Behandlungen, von der einheimischen Bevölkerung und der Natur des Landes sowie von den Schwierigkeiten, mit denen er als Arzt, Organisator, Bauherr und Mensch zu kämpfen hatte. Die schlichten Berichte, die Schweitzer später als Fortsetzung seines Bestsellers „Zwischen Wasser und Urwald“ (BsR 1098) publiziert hat, sind bis heute eine höchst spannende und aufschlußreiche Lektüre.

Über den Autor

Albert Schweitzer, 1875–1965, ist als Theologe, Philosoph, Musikwissenschaftler und Tropenarzt weltbekannt. 1952 wurde ihm für seine medizinische Tätigkeit in Afrika der Friedensnobelpreis verliehen.

INHALT

Frühjahr bis Herbst 1924

I. Die Reise

II. Die ersten Monate in Lambarene

Herbst 1924 bis Herbst 1925

III. Spätherbst und Weihnachten 1924

IV. Winter und Frühling 1925

V. Sommer 1925

VI. Herbst 1925

Herbst 1925 bis Sommer 1927

VII. Spätherbst und Winter 1925. Auf dem Bauplatz

VIII. Spätherbst und Winter 1925. Im Spital

IX. Das Jahr 1926. Auf dem Bauplatz

X. Das Jahr 1926. Im Spital

XI. Im neuen Spital. 1927

FRÜHJAHR BIS HERBST 1924

I. DIE REISE

Am Donnerstag morgen, dem 21. Februar, noch im Dunkel der Nacht, verläßt der holländische Dampfer, der mich zu meinem zweiten Wirken nach Afrika hinausträgt, den Hafen von Bordeaux. Da ich die ganze Nacht hindurch geschrieben habe, um noch dringende Briefe auf die Post geben zu können, lege ich mich alsbald schlafen und erwache erst gegen Mittag, als das Schiff, in strahlendem Sonnenschein, aus der Gironde das Meer gewinnt.

Meine Gedanken schweifen zurück zur ersten Ausfahrt im Jahre 1913, wo meine Frau als treue Gehilfin mit mir zog. Ihrer erschütterten Gesundheit wegen muß sie diesmal zurückbleiben. Ein achtzehnjähriger Oxforder Student der Chemie und Geologie, Noël Gillespie, vom Vater her elsässischer Abkunft, begleitet mich auf einige Monate, um mir in der Arbeit der ersten schweren Zeit behilflich zu sein.

Herrlicher Nordostwind ist auf der Fahrt nach Süden hinter uns her. In der Kabine ist es grimmig kalt, als wären wir als Gefrierfleisch nach Afrika verfrachtet worden. Die Dampfheizung ist unbrauchbar. Das Schiff wurde nämlich im Kriege gebaut. Zu den Röhren der Dampfheizung, die aus Kupfer sein sollten, mußte man deshalb Eisen nehmen. Nun sind sie durchgerostet, so daß die Heizung nicht benutzt werden kann. Unser Trost ist, daß von den kommenden Tagen jeder folgende wärmer sein wird, als der vorhergegangene.

Auf der Höhe von Gibraltar verbringe ich einen Abend oben im Raume des Funkentelegraphisten und lausche einem Konzerte in London. Ein modernes Violinkonzert, hinreißend gespielt, vom Orchester und den rauschenden Wellen des Meeres begleitet, ist in wundervoller Deutlichkeit zu hören. Nachdem der Applaus sich gelegt, hört man, wie eine Dame sich von der andern verabschiedet. Am folgenden Abend versuchen wir vergebens, nochmals ein Konzert zu hören. Nur verworrenes Getön ist noch zu vernehmen. Europa liegt endgültig hinter uns.

Nach sechs Tagen fahren wir, in der Nacht, an Las Palmas vorbei. Tags darauf, auf der Höhe von Cap Blanca, holen wir schon die Tropenkleider und Tropenhelme heraus. Am 1. März morgens sind wir in Dakar, wo wir für zwei Tage Ladung zu löschen haben. Hier erfahren wir, daß ein großer Dampfer, der eine Woche vor uns Bordeaux verlassen hat, noch nicht angekommen ist und als verloren gelten muß.

Mit einer Dame, die zu ihrem Manne nach Kamerun reist, sind wir die einzigen Passagiere an Bord. Absichtlich habe ich einen Frachtdampfer gewählt, der in gar manchen Häfen und Häfchen anhält. Ich möchte die Westküste Afrikas etwas gründlicher kennenlernen. Auch hoffe ich auf dem Frachtdampfer besser ausruhen und arbeiten zu können als auf dem Postdampfer, wo man immer durch die Passagiere in Anspruch genommen wird.

Das schöne Wetter bleibt uns fernerhin treu. Jetzt, wo wir die Hitze in der Kabine fürchten, können wir gar nicht mehr verstehen, daß wir vor wenigen Tagen noch darin froren. Als echter Holländer hat der Obersteward aus Zwiebeln in Wassergläsern Hyazinthen gezogen. Aber wie fremd und armselig nehmen sie sich unter der Tropensonne aus, die durch die Luken des Eßzimmers hereinscheint!

Nach Dakar hat unser Schiff folgende Häfen anzulaufen: Conakry, Freetown, Sassandra, Grand Lahou, Grand Bassam, Sekondee, Akkra, Lome, Cotonou, Fernando Po, Duala. Wir genießen es, mit dem Kapitän und den Offizieren ständig auf der Kommandobrücke sein zu dürfen und einen Einblick in die Schiffahrtskunde zu gewinnen. Oft sind wir bis tief in die Nacht hinein oben und treiben mit dem Kapitän Astronomie. Die in ihrem herrlichsten Glanze strahlende Venus, die wir bisher vor uns hatten, geht jetzt in unserm Rücken, im Norden, auf. Sie wirft einen Lichtschimmer auf das Wasser wie ein kleiner Mond. Während der Nordpolarstern noch sichtbar bleibt, geht schon das Kreuz des Südens auf.

Auf schwankendem Schiff in stiller Nacht nur die gewölbte Wasserfläche und die Sterne zu sehen, ist etwas Wunderbares. Wie wird man da von der Wirklichkeit gepackt, daß wir auf einer kleinen Kugel inmitten unzähliger Welten dahintreiben! Wie gewaltig rauschen da die Fragen nach dem Woher und Wohin der Welt und unseres Daseins auf! Wie nichtig erscheinen da das Trachten der Völker und der Ehrgeiz der Menschen! Und mit Zaubertönen klingt mir in diese stillen Stunden zwischen Himmel und Wasser die Passionszeit hinein.

Auf der Höhe von Conakry haben wir herrliches Meeresleuchten. Eines Abends schauen wir drei mächtigen Delphinen zu, die mit dem Schiffe um die Wette schwimmen und sich dabei vorn am Bug als flammende Ungetüme in flammenden Wassern herumwerfen, bis sie, nach einer halben Stunde, nicht mehr mitmachen können.

Freetown, die Hauptstadt von Sierra Leone, wo wir am 7. März ankommen, ist einer der belebtesten Plätze der Westküste Afrikas. Nie habe ich bisher in einem afrikanischen Orte so saubere Straßen und so sauber gekleidete Neger gesehen.

Hier in Freetown nehmen wir fünfzig Krooleute an Bord. Krooleute nennt man in Trupps organisierte Schwarze, die sich von den Schiffen anwerben lassen, um das Ausladen und Einladen auf der Fahrt die afrikanische Küste entlang zu besorgen. Bei der Rückfahrt werden sie im Hafen, wo sie an Bord gekommen sind, wieder an Land gesetzt.

Kaum sind unsere fünfzig Mann an Tauen von den Barkassen, die sie gebracht haben, an Bord geklettert, so beginnen sie auf dem Vorderdeck, das ihnen nun gehört, ein mächtiges Zelt aufzubauen und eine Küche einzurichten. Alles was dazu nötig ist, haben sie mitgebracht. In einer Stunde sind sie damit fertig. Die Ordnung ist vorzüglich. Jeder weiß, wo er anzupacken hat. Einer der Ihren ist als ihr Hauptmann über ihnen. Diesem übermitteln die Schiffsoffiziere ihre Befehle. Direkte Anweisungen nehmen die Leute nicht entgegen.

Die Formalitäten mit der Hafenpolizei der Krooleute wegen nehmen Stunden in Anspruch. Die Papiere eines jeden einzelnen werden untersucht; eine genaue Liste wird aufgestellt. Der Freetowner Vertreter der holländischen Schiffahrtsgesellschaft haftet dafür, daß alle fünfzig wieder zurückgebracht werden und daß ja kein anderer, minderwertiger Neger an Stelle eines Freetowner Kroomannes untergeschoben wird. Alle afrikanischen Kolonien wachen mit Strenge darüber, daß ihre Eingeborenen, das kostbare Arbeitermaterial, nicht auswandern können. Die Formalitäten zur Ausfuhr eines Negers aus Afrika werden nur von denen übertroffen, die zur Einfuhr eines Hundes in England erforderlich sind.

Von Freetown ab erfordert die Fahrt längs der Küste sehr viel Vorsicht, der vielen sich ins Meer hinausschiebenden Untiefen wegen. Gleich bei Cap Sierra Leone ist ein vor Jahren auf einer solchen Felsplatte gestrandeter Dampfer zu sehen. Fast ein Dutzend solcher Wracks zeigen sich in den nächsten Tagen. Um Fahrt zu sparen, wagt es unser Kapitän, sich so nahe an der Küste zu halten, daß wir sie nie aus dem Gesicht verlieren. Er hat den Weg schon öfters gemacht. Darum darf er es sogar unternehmen, nachts in Häfen einzulaufen, die nur durch ein einziges Licht kenntlich sind.

Am Tage nachdem wir Freetown verlassen haben, werden die Krooleute versammelt und jeder bekommt einen Hammer in die Hand. Ahnungslos sehe ich mir diesen Appell an. Nach einer Viertelstunde beginnen fünfzig Hämmer auf den Eisenteilen des Decks herumzuhämmern und hören damit erst am Abend auf. Am andern Morgen weckt mich dasselbe Konzert aus dem Schlaf und hält wieder den ganzen Tag an. Am dritten Tage ebenso. Etwas beklommen frage ich den ersten Offizier, wann man mit dieser Arbeit wohl fertig sein wird. Lachend antwortet er, daß die „Schiffskapelle“ auf der ganzen Fahrt so weiterspielen wird. Um die Krooleute zu beschäftigen – jeder bekommt zwei Schilling im Tag –, benutzt man die Gelegenheit der Afrikafahrt mit der herrlichen Sonne und den vielen regenlosen Tagen, um alle erreichbaren Eisenteile des Schiffes neu zu streichen. Dazu muß aber erst die alte Farbe abgeschlagen werden, was eine langwierige Arbeit ist.

Nun ist das Idyll der Fahrt auf dem Frachtdampfer zu Ende. Man weiß nicht mehr, wohin sich vor dem Gehämmer retten. Am Abend kann man es vor Kopfschmerz nicht mehr aushalten. Nach einigen qualvollen Tagen entdecke ich ein Plätzchen hinten auf der Schraube, das ich mir mit Brettern und altem Segeltuch überdecke, zum Schutze gegen die Sonne. Hier ist es einigermaßen erträglich.

Montag, den 10. März, um die Mittagszeit fahren wir an Cap Palmas vorbei. Deutlich sehen wir die Palmen auf den Höhen, welche ihm den Namen geben. Nördlich vom Leuchtturm liegt ein großes Schiff, das der Wirbelsturm auf den Strand gesetzt und dabei so umgelegt hat, daß der Kiel gen Himmel schaut.

Von Cap Palmas ab geht die Fahrt nicht mehr nach Süden, sondern nach Osten, in den Golf von Guinea hinein, zu den Ländern, um die der Niger seinen gewaltigen Bogen schlägt.

Im Boot, das uns durch die Brandung des kleinen Hafens von Sassandra, an der Elfenbeinküste, ans Land trägt, sagt der Hauptmann der Ruderer zu Noël, der in kurzen Hosen mitfährt: „Du bist aber noch zu klein, um mit nach Afrika zu kommen!“ Um seine Würde zu retten, werfe ich ein: „Ja, aber er ist schlau und tüchtig“, was ein beifälliges „Ah!“ auslöst. Vor den Krooleuten auf dem Schiff brauche ich für Noëls Würde nicht einzutreten. Sie sind Zeugen, wie er mir morgens und abends in einer Ecke des Decks englischen Unterricht gibt, und staunen, „daß der Junge der Meister des Alten ist“.

Die Fahrt durch die Brandung hat ihren großen Reiz. In die Nähe der ersten brechenden Woge gelangt, schlagen die Neger in beschleunigtem Takt das Wasser mit ihren kurzen Paddeln. Der Rudergesang wird zu wildem Geschrei. Die Kunst besteht darin, das Boot in der Richtung senkrecht zur Welle zu halten und es möglichst schnell voran zu bringen. Nun geht es hinunter, hinauf, nochmals hinunter, nochmals hinauf, so drei- oder viermal hintereinander. Dann hat das Meer, wenn alles gut verlief, das Boot ans Land gespieen und überschüttet es mit dem schaumigen Wasser der letzten sich brechenden Welle.

Damit es von dieser, bei ihrem Zurückfluten, nicht wieder mit zurückgenommen wird, springen die Ruderer ins Wasser und halten es fest. Und damit der weiße Fahrgast nicht etwa aus dem Boot herausgeschwemmt wird, wird er von mehreren Fäusten gepackt, wo man ihn gerade fassen kann, und im nächsten Augenblick, wenn er nicht von selbst springt, auf den Sand hinaufgeworfen.

So schön läuft es aber nicht immer ab. Es gibt Brandungen, die selbst bei ruhigem Meer so stark sind, daß ein Boot, auch wenn es schön senkrecht zur Welle gehalten wird, dennoch kentert, indem es sich unter der Wucht der in sich zusammenbrechenden Welle von hinten nach vorn überschlägt, wie ein Pferd beim Hindernisrennen. Bei etwas Wind liegt ein Schiff auf einer solchen Reede tagelang, ohne auch nur eine Tonne löschen zu können.

In Grand Lahou – ebenfalls an der Elfenbeinküste – verzichtete ich der starken Brandung wegen auf die Fahrt an Land.

Manchmal ist ein Boot, das einen weißen Fahrgast an Bord hat, in der Brandung besonders gefährdet. Da ein beim Kentern geretteter Weißer anstandshalber ein schönes Geschenk machen muß, wird eine Gelegenheit zur „Rettung“ geschaffen. Man läßt das Boot auf die letzte oder vorletzte Welle etwas schräg auflaufen, und schon ist das Unglück geschehen, mit dem die Ruderer so vertraut sind, daß es ihnen nichts anhaben kann. Und ehe das Unglück geschehen ist, ist der Weiße auch schon von zwanzig Fäusten gepackt und wird durchs Wasser ans Land geschleift, wo dann die Dankbarkeitsszene und das Dankbarkeitsopfer vor sich gehen. Daß bei diesem auf Geschenk berechneten Kentern die Ladung des Bootes verlorengeht, macht den Ruderern nichts aus. Unser Kapitän ist auf seinen Afrikafahrten schon dreimal auf diese Weise „gerettet“ worden und geht nun in den Häfen, in denen man durch die Brandung fahren muß, überhaupt nicht mehr an Land.

Die Ausladeboote werden von Eingeborenen der betreffenden Häfen gefahren, die mit der in Frage kommenden Brandung gut vertraut sind. Unsere Krooleute besorgen nur das Ausladen der Waren aus dem Schiff in die Boote. Die Kisten und Fässer mit dem Kran richtig in die unten tanzenden Boote zu befördern, erfordert eine große Kunst. Der Mann, der den Kran bedient, muß diesen genau nach dem Signale des Beobachters, der über die Schiffswand gelehnt ist und die Bewegungen des Bootes verfolgt, auf- und niedergehen, anhalten und sich drehen lassen. Sein Auge hängt an der Hand, die die Signale gibt. Eine halbe Sekunde Verfrühung oder Verspätung kann verhängnisvoll werden. Wer einige Stunden diesem Geschäft zugesehen hat, hat so viel Aufregung genossen, daß er sich sein ganzes Leben lang keine Wettrennen und Wettspiele mehr anzusehen braucht. Auch hat er Gelegenheit, sich von der natürlichen Schlechtigkeit des menschlichen Herzens zu überzeugen. Wenn nämlich die Kisten oder die Fässer im letzten Augenblick noch gerade richtig ins Boot niederkommen, statt ins Meer zu tauchen, empfindet man etwas wie Enttäuschung.

Die Boote haben gewöhnlich zehn Ruderer und einen Steuermann, der das große Schlagruder hinten handhabt. Sie laden nur wenige Kisten oder Fässer. Je schwerer das Boot ist, um so gefährdeter ist es in der Brandung, weil es sich dann dem Auf und Nieder der Wellen nicht mehr behend genug anschmiegen kann. Für jede Fahrt bekommt die Mannschaft eines Ausladebootes etwa zehn Schilling. Oft muß das Schiff so weit vom Strand entfernt ankern, daß sie nur drei oder vier Fahrten im Tag machen kann. Dies ist dann ein teures Ausladen. Auch für das Schiff ist die Fracht nach diesen afrikanischen Häfen, obwohl sie relativ hoch ist, nicht günstig. Unter Umständen kann es auch bei ruhigem Wetter einen Tag liegen müssen, um nur zwanzig Tonnen auszuladen. Oder es kommen in einem solchen Hafen zufällig mehrere Schiffe zusammen. Dann reicht die Zahl der Ausladeboote nicht und es gibt Wartetage für die zuletzt gekommenen.

Zu diesen unvermeidlichen Verlusten gesellen sich noch die, die auf Kosten eines nachlässigen oder unrationellen Betriebes kommen. In Sassandra stehe ich dabei, wie die Ruderer Kisten mit Zucker und Säcke mit Reis in ein Boot laden, das von der Rückkehr durch die Brandung her noch halb mit Seewasser gefüllt ist. „Schöpft doch das Boot zuerst aus“, sage ich dem Führer. „Wozu sind denn die Versicherungsgesellschaften für beschädigte Fracht da?“ antwortet er.

In einem Hafen, ich weiß nicht mehr in welchem, gilt die Bestimmung, daß von halb zwölf an bis zwei Uhr nachmittags und von fünf Uhr abends ab nicht mehr gelöscht werden darf. Um elf ein viertel sehe ich zwei Ausladeboote vom Lande ans Schiff herankommen, wozu sie mehr als eine Stunde brauchten. Im Augenblick, wo sie beladen werden sollen, klatschen die Ruderer in die Hände zum Zeichen, daß es halb zwölf ist, und fahren den Weg leer zurück, obwohl sie in zehn Minuten – das Meer ist ganz ruhig – ihre Ladung gehabt hätten. Um zwei Uhr stoßen sie dann wieder vom Land ab und sind um halb vier wieder längs des Schiffes. Früher ruhten und speisten die Rudermannschaften, wenn sie in der Mitte des Tages gerade von einer Fahrt zurückkehrten, und lösten sich so in der Arbeit ab. Heute ist hier wie sonstwo alles derart geregelt, daß das Zweckmäßigste möglichst erschwert ist und möglichst viel Zeit verlorengeht, ohne daß eigentlich jemand etwas davon hat. Wie viele Stunden tanzt unser Schiff auf diesen Reeden an seiner Ankerkette herum, auf Ausladeboote wartend!

Und welche Verzögerungen in der Abwicklung der Ankunfts- und Abfahrtsformalitäten! Einmal warten wir, um den Hafen verlassen zu können, einen ganzen Nachmittag auf die Ausstellung des Gesundheitsscheines unseres Schiffes durch den Hafenarzt. Mit dem Kapitän rechne ich aus, daß wir mit diesem unzweckmäßigen Betriebe und mit den Verzögerungen in der Abwicklung der Ankunfts- und Abfahrtsformalitäten auf der Hinfahrt zum mindesten vier Tage verlieren. Setzt man für die Rückfahrt dieselbe Zahl an, so macht dies acht Tage auf die Gesamtfahrt. Die Kosten des Schiffes mit seiner Besatzung von sechsunddreißig Mann sind im Tage auf hundertundfünfzig englische Pfund zu veranschlagen. Um zwölfhundert englische Pfund könnte die Fracht des Schiffes niedriger gehalten werden, und um so viel billiger könnten die Leute in Afrika die Waren haben, wenn ohne irgendwelche Belastung der Auslademannschaften und der Beamten zweckmäßig statt unzweckmäßig gearbeitet würde.

Der Hafen von Sekondee, an der Goldküste, ist wegen einiger Pestfälle im Innern als verseucht erklärt. Vom Lande darf niemand an Bord kommen und von Bord niemand an Land gehen. Das Ausladen ist gestattet, aber die Hafenpolizei wacht, daß nur Kisten und Fässer zwischen dem Schiff und den Ausladebooten verkehren.

Trotz der schlechten Beschaffenheit der Häfen war im Golf von Guinea, das heißt an der Pfeffer-, Elfenbein-, Gold- und Sklavenküste, von jeher reger Handel. Diese Häfen liegen nämlich an der Einfahrt großer Lagunen, die das Meer mit weiten Gebieten des Innenlandes und mit Flüssen, die von der Wasserscheide des Niger herunterkommen, in Verbindung bringen. Übrigens werden die früheren Segelschiffe nicht in der Art von der Ungunst der Häfen betroffen, wie die großen modernen Dampfer. Ihr geringer Tiefgang erlaubte ihnen, in die Lagunen hineinzufahren, wo sie dann ihren Rum und ihr Schießpulver gegen Sklaven eintauschten. Freilich waren sie in den Lagunen den Überfällen der Eingeborenen ausgesetzt, denen sie mit ihrem Rum Lust und Mut zum Rauben gemacht hatten. In der Lagune von Sassandra ist so noch im neunzehnten Jahrhundert die ganze Mannschaft eines Segelschiffes, mit Ausnahme des Schiffsjungen, der entrann, niedergemacht worden.

Auf der Fahrt längs der Küste von Guinea gewinne ich, als Gast der Kommandobrücke, Einblick in die Rätsel des in diesen Gewässern entspringenden Golfstroms. Bekanntlich fließt der Golfstrom nicht in einer einheitlichen Strömung westwärts aus dem Golf von Guinea heraus und dann dem Norden zu, sondern es gehen Strömungen und Gegenströmungen nebeneinander einher. Schon auf der Höhe der Küste von Liberia beginnt dieses merkwürdige Spiel, das die Schiffskarten, trotz aller darauf verwandten Untersuchungen, nur ganz unvollkommen wiederzugeben vermögen. Nie weiß man genau, ob das Schiff in der Strömung oder in der Gegenströmung ist. In vierundzwanzig Stunden, je nach dem Kurs, den es nimmt, kann es mehrmals aus der Strömung in die Gegenströmung und aus der Gegenströmung in die Strömung gelangen. Strömungen und Gegenströmungen weisen Schnelligkeiten von drei bis zehn Kilometern in der Stunde auf. Je nachdem es mit oder gegen die in Fluß befindlichen Wasser fährt, kann das Schiff in vierundzwanzig Stunden also an die hundert Kilometer Weg gewinnen oder einbüßen, was sich dann am nächsten Tage bei der Bestimmung seines Standortes aus der Mittagshöhe der Sonne als angenehme oder unangenehme Überraschung herausstellt.

Auf der Reede von Grand Bassam, an der Elfenbeinküste, nehme ich die Gelegenheit wahr, die Schnelligkeit der Strömung ungefähr zu berechnen. Bei Windstille, wo sich unser vor Anker liegendes Schiff also in der Richtung des Stromes einstellt, werfe ich vom Bug aus mehrmals Stücke Holz, die ich mir vom Schiffszimmermann erbettelte, ins Wasser und berechne, wie lange sie brauchen, um zum andern Ende des Schiffs zu gelangen. Das Schiff ist hundertundsechs Meter lang. Diesen Weg legen die Hölzer in fünf Minuten und achtundvierzig Sekunden zurück. Die Strömung geht der Küste entlang in der Richtung von Westen nach Osten und ist also eine Gegenströmung zum Golfstrom. Trotz der Hemmung des nur zweihundert Meter entfernten Strandes bewegt sich das Wasser hier mit einer Schnelligkeit von etwa einem Kilometer in der Stunde der Küste entlang!

Obwohl wir in Sekondee keine Berührung mit dem Land hatten und unterdessen in Akkra, an der Goldküste, und in Lome, im Togoland, ohne Quarantäne zugelassen wurden, werden wir in Cotonou, dem Hafen von Dahomey, in Quarantäne erklärt. In strengster Abgeschlossenheit müssen wir unsere Ladung löschen, was nicht zur Beschleunigung des Geschäfts beiträgt. Einige an der Goldküste an Bord gekommene farbige Zwischendeckpassagiere, die nach Cotonou wollen, dürfen nun nicht landen und müssen bis Fernando Po mit, obwohl sie mittellos sind und nicht wissen, wie von dort wieder hierher zurückkommen. Sie tun mir leid und ich reiße mich von meinem Buche los, um ihnen meine Anteilnahme zu bezeigen. Dabei werfe ich einen Blick in das Buch, das einer dieser Negerpassagiere vor sich hat. Er liest Indianergeschichten auf englisch. Ich selbst halte einen zerlesenen Band altvertrauter Indianergeschichten in der Hand, von dem sich ein Knabe aus der Umgebung Straßburgs trennte, um ihn mir als Geschenk mit nach Afrika zu geben. Nachdem sich der Negerpassagier etwas mit seinem Schicksal abgefunden hat, sitzen wir einträglich nebeneinander und lesen unter afrikanischer Sonne Indianergeschichten.

In der Nacht, da wir vor Cotonou liegen, als eben der 22. März angebrochen ist, benutzt die nach Kamerun fahrende Dame die Gelegenheit, daß ein Arzt an Bord ist, um ein erst für Duala erwartetes Kind das Licht der Welt erblicken zu lassen. Da außer ihr kein weibliches Wesen auf dem Schiffe ist, fällt mir die Pflege der Mutter und des Kindes zu, womit meine Tage in der Folge reichlich ausgefüllt sind. Ich lerne nun die Hitze einer Schiffsküche in den Tropen kennen; denn achtmal am Tage stehe ich drin, um die Saugflasche zu bereiten. Und da das Kind – es ist ein Knabe – sich noch nicht recht in die Verhältnisse hineingefunden hat, schläft es unter Tags und schreit die Nacht hindurch. Da muß es dann stundenlang in dem heißen Speiseraum, wo seine aus einer Kiste gezimmerte Wiege steht, herumgetragen werden. Dazu wird Noël auch mit herangezogen. Er muß sich damit befreunden, auch als Nurse mit nach Afrika gekommen zu sein.

Mittwoch, den 26. März, sind wir im kleinen Hafen von Santa Isabella auf Fernando Po. Fernando Po ist eine der Kamerunbucht vorgelagerte, Spanien gehörende, vulkanische Insel von außerordentlicher Fruchtbarkeit. Besonders gut gedeiht darauf der Kakao, obwohl ja der beste Kakao nicht aus Afrika, sondern aus Guatemala kommt. Aber die große Schwierigkeit auf Fernando Po ist die, Arbeiter zum Kakaobau zu finden. Eingesessene farbige Bevölkerung ist sozusagen keine mehr vorhanden. Sie ist durch die früher geübte grausame Zwangsarbeit aufgerieben worden. Fernando Po, ein wahres Paradies, ist also auf zuziehende Arbeiter angewiesen. Aber keine afrikanische Kolonie erlaubt ihren Schwarzen, auszuwandern. Der gegenwärtige Gouverneur hat es nun fertig gebracht, mit der Negerrepublik Liberia einen Vertrag abzuschließen, demzufolge jedes Jahr so und so viele Liberianeger auf eine bestimmte Zeit als Arbeiter nach Fernando Po gehen dürfen. Daraufhin gilt er, obwohl die von Liberia zugestandenen Arbeiter bei weitem nicht ausreichen, als Retter der Insel und hat sein Standbild in Bronze vor seinem Palast errichtet bekommen. Nichts beleuchtet die afrikanische Arbeiterfrage so grell als dieses in der Sonne funkelnde Denkmal auf Fernando Po. Weil die Arbeiter schwer zu haben sind, müssen sie sehr teuer bezahlt und sehr nachsichtig behandelt werden. Sie leisten sehr wenig. Darum steht der Kakao, den die so fruchtbare Insel hervorbingt, weit über dem Weltmarktpreis. Er könnte also überhaupt nicht abgesetzt werden, wenn Spanien nicht allen Kakao, der nicht aus seinen Kolonien stammt, mit hohen Zöllen belegt hätte. So wandert aller Kakao von Fernando Po nach Spanien. Der Spanier trinkt viel teureren Kakao als die anderen Europäer, um den Kakaobau auf einer der fruchtbarsten Inseln der Welt künstlich aufrechtzuerhalten.

In dunkler Nacht manövriert der Kapitän den Dampfer in virtuoser Weise aus der kleinen Bucht heraus, und am 27. März gegen Mittag sind wir in Duala. Da der Paß unserer Kindbetterin nicht alle Stempel aufweist, die er tragen sollte, muß sie bis auf weiteres an Bord bleiben, und mit ihr Noël und ich, da sie sonst niemand zur Pflege hätte. Nach zwei Tagen gelingt es, die Erlaubnis zu erwirken, sie vorerst als krank auszuschiffen. Mein letzter Dienst ist, daß ich sie, von Krooleuten als starker Mann angestaunt, das schwankende Fallreep hinunter in die Barkasse trage. Dann eilen wir als freie Menschen an Land.

Im Hause der evangelischen Missionare, deren Gäste wir sind, kampieren fünf Missionarspaare aus dem Innern, mit insgesamt zwölf kleinen Kindern. Sie warten auf den Dampfer, der sie auf Urlaub nach Europa und Amerika bringen soll. Wie genießen wir es, nachträgliches Säuglingsgeschrei anzuhören, das uns nichts angeht!

Ich verweile etwas in Kamerun, weil ich eine verwaiste Station der Basler Mission, Nyasoso, in dem zur Zeit von den Engländern verwalteten Teile Kameruns besuchen möchte. Kenner der Gegend und der Verhältnisse haben mir diesen Ort vorgeschlagen für den Fall, daß ich einmal ein zweites Spital neben dem in Lambarene gründen könnte. Also will ich mir Nyasoso ansehen. Von den Missionaren Dualas freundlichst geführt, machen wir die nötigen Einkäufe für die Reise und packen unsere Sachen in zehn Trägerlasten zusammen. Am Mittwoch, dem 2. April, geht es auf der Kameruner Nordbahn nach der etwas über hundert Kilometer von Duala entfernten Station Lum, von der wir am andern Tag nach Nyasoso aufbrechen. Der eingeborene Pfarrer Kuo aus Duala, an den ich durch einen Basler Missionar empfohlen bin, hat die Freundlichkeit, die ganze Reise mit uns zu machen, um uns als Führer und Dolmetscher auszuhelfen. Die Reise, für die ich etwa drei Wochen vorgesehen hatte, muß bedeutend schneller abgemacht werden, weil die Kameruner Regenzeit unterdessen – um einen Monat zu früh – eingesetzt hat und weil die täglichen Kosten einer Reise mit Trägern in Kamerun bedeutend höher sind, als ich es mir vorgestellt hatte. Auch traf mich in Duala Nachricht, daß Kranke in Lambarene auf mich warten.