28,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

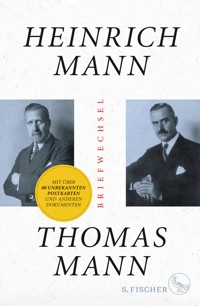

Der Briefwechsel von Heinrich und Thomas Mann in einer neuen Edition mit über 100 unbekannten Briefen und Postkarten Die Brüder Thomas und Heinrich Mann verbindet eine lange und wechselhafte Geschichte. Nach der vertrauten Nähe während ihrer Anfänge als Schriftsteller distanzierten sie sich nach und nach voneinander: unterschiedliche literarische und politische Auffassungen waren ausschlaggebend für einen Disput, der sich immer mehr zuspitzte und zum Beginn des Ersten Weltkriegs in offene Feindschaft umschlug. Erst durch den Tod der Mutter 1923 fanden die Brüder wieder zusammen, sie versöhnten sich und trafen sich wieder im französischen und amerikanischen Exil. 1968 erschien die erste Edition des Briefwechsels zwischen Heinrich und Thomas Mann. Die Neuausgabe von Katrin Bedenig und Hans Wißkirchen wird ergänzt durch neu gefundene Dokumente, darunter über 80 Postkarten Thomas Manns an seinen Bruder, und einem ausführlichen Vorwort, das den aktuellen Forschungsstand berücksichtigt.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1210

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Heinrich Mann | Thomas Mann

Briefwechsel

Briefe

Biografie

Heinrich Mann, 1871 in Lübeck geboren, begann nach dem Abgang vom Gymnasium eine Buchhhandelslehre, 1891/92 volontierte er im S. Fischer Verlag. Heinrich Mann hat Romane, Erzählungen, Essays und Schauspiele geschrieben. 1933 emigrierte er nach Frankreich, später in die USA. 1949 nahm er die Berufung zum Präsidenten der neu gegründeten Akademie der Künste in Ost-Berlin an, starb aber 1950 noch in Santa Monica/Kalifornien.

Thomas Mann, 1875 – 1955, zählt zu den bedeutendsten Schriftstellern des 20. Jahrhunderts. Mit ihm erreichte der moderne deutsche Roman den Anschluss an die Weltliteratur. Manns vielschichtiges Werk hat eine weltweit kaum zu übertreffende positive Resonanz gefunden. Ab 1933 lebte er im Exil, zuerst in der Schweiz, dann in den USA. Erst 1952 kehrte Mann nach Europa zurück, wo er 1955 in Zürich verstarb.

Katrin Bedenig, die über Thomas Manns Verhältnis zu den bildenden Künsten promoviert hat, ist Präsidentin der Thomas-Mann-Gesellschaft Zürich und seit 2012 Leiterin des Thomas-Mann-Archivs an der ETH Zürich. Sie ist Mitherausgeberin des Thomas-Mann-Jahrbuchs und hat gemeinsam mit Franz Zeder den Briefwechsel Thomas Manns mit Stefan Zweig herausgegeben.

Hans Wißkirchen, der über die Romane »Der Zauberberg« und »Doktor Faustus« promovierte, war entscheidend am Aufbau des Buddenbrookhauses zu einer Gedenk- und Forschungsstätte beteiligt und ist heute als Direktor der Kulturstiftung Hansestadt Lübeck für die Museen der Stadt verantwortlich. Er ist Präsident der Deutschen Thomas-Mann-Gesellschaft und Honorarprofessor für Neuere Deutsche Literatur an der Universität zu Lübeck. Er hat zahlreiche Bücher und Aufsätze zur Familie Mann geschrieben und ist Mitherausgeber des Thomas-Mann-Jahrbuchs.

Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de

Impressum

Die erste Ausgabe dieses Briefwechsels erschien 1968,

erweiterte Neuausgaben jeweils 1984 und 1994.

Überarbeitete Neuausgabe

Erschienen bei FISCHER E-Books

© 2021 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main

Covergestaltung: KOSMOS – Visuelle Kommunikation Denker & Denker

Coverabbildung: AKG Images (Thomas Mann) und Ullsteinbild (Heinrich Mann)

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

ISBN 978-3-10-403226-9

Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.

Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.

Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.

Inhalt

Zur Einleitung

Briefwechsel

[Fortsetzung]

[Fortsetzung]

[Fortsetzung]

[Fortsetzung]

[Fortsetzung]

Dokumentation

Heinrich Mann, Mache [Die Zukunft, Berlin, 31.3.1906, S. 500–502]

Heinrich Mann, Der Tod in Venedig. Novelle von Thomas Mann [März, Jg. 7, H. 13, München 1913, S. 478–479]

Heinrich Mann, Der Sechzigjährige [Die Sammlung, Amsterdam, Juni 1935]

Heinrich Mann, Begrüssung des Ausgebürgerten [›Die Neue Weltbühne‹, Jg. 32, Nr. 50, Prag, Zürich, Paris, 10.12.1936, S. 1564–1566]

Heinrich Mann, Tischrede bei Frau Viertel [Gehalten am 2. Mai 1941]

Heinrich Mann, Mein Bruder [Aus ›Ein Zeitalter wird besichtigt‹, 1945]

Bildteil

Anhang

Anmerkungen

[Fortsetzung]

[Fortsetzung]

[Fortsetzung]

[Fortsetzung]

[Fortsetzung]

[Fortsetzung]

[Fortsetzung]

Zu dieser Ausgabe

Siglenverzeichnis

Literaturverzeichnis

Primärliteratur

Sekundärliteratur

Briefverzeichnis

Dank

HANS WISSKIRCHEN

Zur Einleitung

Der vorliegende Briefwechsel ist nicht nur einer zwischen zwei der bekanntesten deutschen Schriftstellerbrüder, er ist mehr: Er ist auch einer der zentralen Briefwechsel zweier Intellektueller des 20. Jahrhunderts.

Seine Bedeutung gründet dabei ganz wesentlich in dem außergewöhnlichen, ja einmaligen Zusammentreffen von Brüderlichkeit, gleicher »Berufswahl«, unterschiedlicher politisch-gesellschaftlicher Repräsentanz, wechselnder literarischer und öffentlicher Relevanz.

Da ist zunächst also die literarische Brüderlichkeit, die in den nachfolgenden Briefen zum Ausdruck kommt und die ihren Ausgang in Lübeck nimmt. Zwei Brüder, beide im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts im Abstand von vier Jahren geboren, haben nur ein Ziel: Sie wollen nicht in die Fußstapfen des Vaters treten, der Finanzsenator, also Minister des selbständigen Staates Lübeck war und zudem der Chef eines großen Handelshauses. Sie wollen beide etwas gänzlich anderes, das in der Hansestadt Lübeck zudem etwas vollkommen Außergewöhnliches war: Sie wollen Schriftsteller werden! Diesen Plan, und das ist neben der gemeinsamen Jugend in Lübeck der zentrale Kitt in ihrem Bruderverhältnis, haben beide mit größtmöglicher Radikalität und Intensität umgesetzt. Sie sind beide keine Kompromisse eingegangen und haben ihr Leben auf die Literatur hin ausgerichtet. Sie haben es allerdings auf ganz unterschiedliche Art und Weise getan, und das macht sie als Bruderpaar repräsentativ und hoch spannend. Das heißt konkret, dass da nicht nur Einigkeit war, sondern auch Streit – langwierige Auseinandersetzungen, durch die tiefe Verletzungen und Wunden geschlagen wurden, wie sie vermutlich nur innerhalb der Familie zugefügt werden können, und die lange schwelten und sich nie gänzlich heilen ließen.

Mithin muss im Nachfolgenden also auch von Eitelkeiten und Konkurrenzdenken geredet werden. Aber festgehalten werden muss ebenso: Bei allem Streit und allen Meinungsverschiedenheiten gab es eine gemeinsame Grundierung des Bruderverhältnisses, die das Gespräch nie abreißen ließ. So schreibt Thomas Mann nach dem ersten grundsätzlichen Streit mit dem Bruder:

»Du weißt nicht, wie hoch ich Dich stelle, weißt nicht, daß, wenn ich auf Dich schimpfe, ich es doch immer nur unter der stillschweigenden Voraussetzung thue, daß neben Dir so leicht nichts Anderes in Betracht kommt! Es ist ein altes Lübecker Senatorssohnsvorurtheil von mir, ein hochmüthiger Hanseateninstinkt, mit dem ich mich, glaub’ ich, schon manchmal komisch gemacht habe, daß im Vergleich mit uns eigentlich alles Übrige minderwerthig ist.«[1]

Hier wird die gemeinsame Herkunft als der Urgrund des Bruderverhältnisses gesetzt, der trotz allen Streites und trotz aller Meinungsverschiedenheiten, im Biographischen wie im Literarischen, nicht demontiert werden kann. Hier werden kulturell-gesellschaftliche Grundtatsachen angesprochen, die weit über das spezielle Bruderverhältnis der Manns hinausgehen. Was in diesem Streit ausgehandelt wird, ist mehr, hat epochale Bedeutung.

Zu der gemeinsamen Herkunft und der gemeinsamen Profession kommt aber noch etwas ganz Entscheidendes hinzu, das diesen Briefwechsel endgültig zu einer Signatur des Zeitalters, der Jahre zwischen 1900 und 1950, werden lässt: Das Leben der Brüder Mann spielte sich in Zeitläuften ab, die von entscheidenden Epochenumbrüchen geprägt sind, und die Brüder haben dies nicht nur immer wieder reflektiert, sondern sind an verschiedenen Stellen auch aktive Beteiligte dieser zeithistorischen Ereignisse gewesen. Lübeck war nur der nie vergessene Ausgangspunkt, von dem aus beide in Räume vorstießen – künstlerische, menschliche und politische, von denen sie sich bei ihrer Geburt im »Weltwinkel«, wie Thomas Mann Lübeck einmal nannte, keine Vorstellung gemacht hatten.

Vor diesem Hintergrund mutete es wie ein erster Fingerzeig an, dass das Geburtsjahr Heinrich Manns, das Jahr 1871, zugleich die Geburtsstunde des Deutschen Reiches war. Diese Reichsgründung sollte die fünfundsiebzig Jahre des Bruderverhältnisses mitprägen. Die Brüder wurden groß im Wilhelminischen Kaiserreich, einer Staatsform, die Thomas Mann mit dem auch von Historikern übernommenen Diktum der »machtgeschützten Innerlichkeit« auf eine Formel gebracht hatte. Gemeint war damit eine ganz eigene Freiheit der Intellektuellen, die für beide Brüder in der Jugend bestimmend sein sollte. Da war zum einen die Macht der Politik und des Militärs, die im Lübeck und im Deutschland ihrer Jugend den Staat, das Zusammenleben der Menschen, entscheidend prägte. Demokratische Tugenden, das Einmischen in die aktuellen politischen und gesellschaftlichen Debatten des Tages, das war nicht das, was die beiden Brüder Mann vorgelebt bekamen – nicht in Lübeck und auch später nicht, als sie in München lebten. Der Bürger war weitgehend politisch machtlos, was aber im Umkehrschluss nicht bedeutete, dass die Literatur sich nicht frei entfalten konnte. Die Macht schützte vielmehr die spezifische deutsche Kultur, die sich ungehindert entwickeln konnte – das war das Gefühl, in dem die beiden Schriftstellerbrüder Mann groß wurden.

Das alles geriet Anfang des 20. Jahrhunderts jedoch ins Wanken. Beide spürten, dass das Kaiserreich nicht mehr die Kraft hatte, das Zusammenleben der Menschen nach den Kriterien einer sich durchsetzenden Moderne in Wissenschaft, Technik, Wirtschaft, Kultur und Alltagsleben sinnvoll zu organisieren. Ihr sich verschärfender Streit um das richtige Schreiben hat diese Problematik als Hintergrund.

Die Zuspitzung und das endgültige Ende des »langen« 19. Jahrhunderts markierte der Erste Weltkrieg. Hier gewinnt das Verhältnis der Brüder Mann erstmals nationale und europäische Bedeutung. »Bruderkrieg« hat man das genannt, was sich zwischen 1914 und 1922 zwischen den Brüdern Mann vollzog, und es ist treffend in einem doppelten Sinne. Die Brüder geraten in einen grundsätzlichen und erbitterten Streit, der durchaus kriegsähnliche Züge hat. Und dieser private Krieg ist zugleich ein repräsentativer, in dem grundlegende weltanschauliche Positionen der Zeit aufeinanderprallen und auf höchstem Niveau ausgefochten werden. Erstmals wird hier zudem ein Muster sichtbar, das sich im Briefwechsel der Brüder Mann all die 50 Jahre hindurch immer wieder beobachten lässt: Die große und die kleine Geschichte, das Politische und das Private, gehen ineinander über, verschränken sich miteinander. Und daher ist die Rede über das Brüderliche oft zugleich eine Rede über aktuelle gesellschaftliche Probleme. In dieser radikalen Form ist die private Rede im 20. Jahrhundert selten so gesellschaftlich und zeithistorisch relevant geworden wie bei den Brüdern Mann. Mit den Worten des großen Kulturhistorikers Egon Friedell:

»Zwei Tendenzen der Menschheit, ewig wie die Menschheit, einseitig und zwiespältig wie die Menschheit, beide berechtigt, beide zeitgemäß und beide deutsch, stehen sich hier gegenüber, jede mit dem Anspruch, das wahre, echte und innerliche Deutschtum zu verkörpern.«[2]

Das setzt sich fast bruchlos fort in den Jahren nach 1918/19, als nach dem Ersten Weltkrieg die erste Deutsche Revolution stattfand und das Kaiserreich durch die Demokratie von Weimar ersetzt wurde. Auch hier stehen Heinrich und Thomas Mann auf unterschiedlichen ideologischen Seiten, und auch hier ist das Private wieder in diesen Gegensatz einbezogen. Man wohnt in München, aber man geht sich aus dem Weg, spricht nicht miteinander.

Dann kommt das neue Leben in der Weimarer Republik, die zudem seit 1922 von beiden Brüdern gemeinsam, wenn auch in unterschiedlicher Intensität und mit etwas verschiedenen Argumenten, akzeptiert und verteidigt wird. Dieser Einsatz für die Demokratie wird gegen Ende der zwanziger Jahre, als die Bedrohung von rechts durch die Nationalsozialisten immer deutlicher und stärker wird, ausgeprägter, und man kommt sich ideologisch und privat immer näher.

1933 folgt der Zivilisationsbruch. Hitler kommt an die Macht, und alle demokratischen Errungenschaften werden radikal und schnell außer Kraft gesetzt. Diesen fundamentalen gesellschaftlichen Wandel, der in beider Leben die dritte, grundlegend neue Staatsform darstellt, fügt der Brüderlichkeit eine ganz neue Erfahrung hinzu: die des Exils. Beide verlassen Deutschland im 57. Jahr ihres gemeinsamen Lebens, und beide sollten nicht mehr dorthin zurückkehren, um zu bleiben. Das war ein Einschnitt von einer persönlichen und zeithistorischen Radikalität, wie er stärker kaum vorstellbar ist. Der Briefwechsel der Brüder Mann wird in den letzten siebzehn Jahren bis zum Tode Heinrich Manns diese Erfahrung immer wieder auf der Ebene der tiefsten persönlichen Betroffenheit und Verzweiflung zum Ausdruck bringen. Das Intimste und das Weltpolitische verschränken sich auch in diesen Jahren notwendig immer wieder. Und diese Verschränkung verleiht den Briefen eine große moralische und menschliche Integrität. Es sprechen hier zwei Brüder über Fragen des Lebens und der Kunst miteinander, die für beide von existenzieller Bedeutung sind. Aber indem sie darüber zueinander reden, sprechen sie auch für andere, die in dieser Zeit Ähnliches erlebt haben.

Das Leben im Exil ist zudem durch zwei verschiedene räumliche Erfahrungen geprägt. Da ist zuerst das Exil in Europa. Nach einer kurzen gemeinsamen Zeit in Sanary-sur-Mer lebt Heinrich Mann in Nizza, im Süden Frankreichs. Thomas Mann lässt sich in der Schweiz, in Küsnacht, in der Nähe von Zürich nieder. Dann folgt ein abermaliger Wechsel. Thomas Mann siedelt 1938 in die USA um, erst nach Princeton an der Ostküste und dann nach Pacific Palisades an der Westküste, Heinrich Mann folgt 1940 auf der Flucht vor den Nationalsozialisten, die das Exilland Frankreich besetzt hatten. Das Leben in den USA, die Erfahrungen der letzten zehn Jahre Brüderlichkeit, hätten unterschiedlicher nicht sein können. Thomas Mann wird zur Stimme des anderen Deutschlands in Amerika. Seine Bücher verkaufen sich gut, er baut ein Haus in Pacific Palisades und wird 1944 amerikanischer Staatsbürger. Heinrich Mann kommt recht eigentlich nie an in den USA. Diese Welt ist ihm eine vollkommen fremde, und er hat auch nicht die Kraft und den Willen, sich auf diese andere Art des Lebens zuzubewegen. Was schon in Nizza begonnen hatte, setzt sich in Kalifornien, weit entfernt von Lübeck, München und Europa, fort: Heinrich Mann zieht sich aus der Gegenwart zurück. Er zieht sich zurück in die Vergangenheit und in die ästhetischen Räume seines Spätwerkes, an dem er unermüdlich weiterarbeitet.

Am Ende von fünfundsiebzig gemeinsamen Jahren als Brüder hat sich das Verhältnis umgekehrt. Der kleine Bruder Thomas Mann, er ist der große Bruder geworden. Als Repräsentant des anderen, des besseren und eigentlichen Deutschlands ist er von dieser Zeit an weltweit gesehen worden.

Und auch im Privaten ist Thomas Mann nun der dominierende Part. Er finanziert das Leben Heinrich Manns, und seine Frau Katia organisiert es vor allem nach dem Tode von Nelly Mann, Heinrichs zweiter Ehefrau. Manche, wie Bertolt Brecht, haben diese Abhängigkeit und die damit notwendig einhergehenden Verwerfungen und Ungerechtigkeiten sehr kritisch gesehen. Aber dies greift zu kurz. Dieser Blick verkennt, dass diesem Ende eines langen gemeinsamen Bruderlebens ein Anfang und eine Mitte vorausgingen. Und an diesem Anfang und in vielen Phasen danach war es Heinrich Mann, der als der Stärkere dem Bruder die helfende Hand reichte.

Was immer wieder übersehen wird: Zu Beginn war der Ältere, der mit dem Schreiben früher begonnen hatte, war Heinrich Mann das Vorbild, an dem sich Thomas Mann orientierte. Die frühen Briefe zeigen, dass Heinrich der erfolgreiche, der Öffentlichkeit bekannte Autor ist. Thomas Mann hat in diesen Jahren nur einige kleine Texte geschrieben, und ein großer Roman liegt über ein Jahr beim Verleger, ohne dass er Nachricht darüber hat, ob das Buch gedruckt werden kann.

Dann die Wende: Das Manuskript der Buddenbrooks wird gedruckt, und Thomas Mann wird zu dem erfolgreichen Autor, als den wir, die Nachwelt, ihn kennen. Das Verhältnis zum Bruder verkehrt sich, und es wird, mit einer Ausnahme, bis zum Ende so bleiben: Thomas Mann ist der erfolgreichere der Brüder Mann. Nur nach dem Ersten Weltkrieg, als Heinrich Manns Roman Der Untertan erscheint und alle die prophetische Vorwegnahme der Geschichte in diesem Buch bewundern, steht Heinrich noch einmal als der Erfolgreichere in der literarischen Öffentlichkeit.

Anders sieht es auf dem Gebiet des Gesellschaftlich-Politischen aus. Hier ist Heinrich immer voraus und Thomas Mann folgt. Im Guten wie im Schlechten. Dabei muss man von einem Modell der Phasenverschiebungen ausgehen, das mit einem zentralen Vorurteil über die Brüder Mann aufräumt.

Heinrich Mann, das ist der dem Fortschritt verfallene, der modernere und radikalere Autor, der früh gegen die konservativen Tendenzen im Deutschen Reich agiert, der als einer der wenigen Intellektuellen von Rang das Augusterlebnis 1914 von Beginn an als Schwindel durchschaut und gegen alle Legitimationen des Krieges als Kulturkrieg, gegen diesen Krieg überhaupt ist. Er wendet sich daher gegen Deutschland und tritt für Italien und Frankreich und früh schon für eine kosmopolitische Weltsicht ein. Heinrich Mann schließlich als der Vater der modernen Literatur, von dem ein Benn, ein Rilke, ein Döblin und nicht zuletzt die Expressionisten Entscheidendes gelernt haben. Sein Leben ist gegen die Konventionen gerichtet, das Bürgerliche ist ihm eine zwanghafte Lebensform. Er ist gegen die bürgerliche Ehe und kennt bis 1914 keinen festen Wohnsitz.

Thomas Mann hingegen ist ein Kind des Obrigkeitsstaates, den Politik überhaupt nicht interessiert. Er hat eine tiefe und unauflösliche Beziehung zur deutschen Kultur. Im Ersten Weltkrieg macht sich das in einer rückhaltlosen Bejahung des Krieges deutlich. Niemand lernt von ihm. Er steht gleichsam als ein Solitär im literarischen Feld um 1900. Bürgerlichkeit ist sein Lebenselixier, Frau, Kinder und Haus sind die schnell verwirklichten Ordnungsmuster, die alleine ihm den sicheren Schreibgrund verbürgen.

Ich will nicht behaupten, dass diese häufig vorgenommenen Einordnungen der beiden Brüder alle falsch sind – sie treffen durchaus Wichtiges, aber sie sind in dieser Einseitigkeit nicht richtig. Beide – sowohl Heinrich als auch Thomas – werden damit nur unzulänglich beschrieben und in ein Rollenschema gezwängt, das die Nuancen ihres literarischen Schaffens vorschnell einebnet. Nur zwei Beispiele für viele seien genannt.

Heinrich Mann etwa war durchaus nicht der ›bummelnde Bohemien‹, der sich vor allem in den warmen Gefilden Italiens herumtrieb, feste Wohnsitze und feste Arbeitszeiten mied, im Café schrieb. Das ist eine Fiktion, der er selbst mit dem wunderbaren Satz: »Es gibt kein Genie außerhalb der Geschäftsstunden« auf das entschiedenste entgegengetreten ist. Und Thomas Mann war durchaus nicht der bürgerliche Langeweiler, als den manche ihn immer noch sehen wollen. Kaum ein Dichter, so Hans Wysling, ein Nestor der Thomas Mann-Forschung, lasse »seine Eisenbahnzüge und Karawanen so oft ins Abenteuerlich-Unwegsame ausfahren wie er«.[3]

Ebenso wie die Bilder ihrer Persönlichkeiten sind auch die politisch-gesellschaftlichen Positionen der Brüder Mann weniger eindeutig als häufig dargestellt. Heinrich Mann war nicht von Beginn an der Fortschrittliche und Thomas Mann von Beginn an der Konservative. Die Verhältnisse sind verwickelter.

Heinrich Mann war in den neunziger Jahren Herausgeber der Zeitschrift Das zwanzigste Jahrhundert, einem Blatt, in dem er auch selbst viele Artikel veröffentlichte. Die Tendenz ist eindeutig: nationalistisch und durchaus auch antisemitisch. Erst ab etwa 1904 wendet sich Heinrich Mann von dieser Position ab und einem liberalen Denken zu. Ab 1910 und speziell in den Jahren während und nach dem Ersten Weltkrieg steht er schließlich für ein Deutschland, das sich an den Idealen der westlichen Demokratien – Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit – orientiert.

Thomas Mann macht diese Entwicklung vom Nationalisten zum Demokraten phasenverschoben ebenfalls durch. Seine Wende zur Demokratie erfolgt erst 1922 mit der berühmten Rede Von deutscher Republik. Und sie hat auch eine andere Färbung als der Demokratiebegriff von Heinrich.

Dieses Modell – Heinrich geht voran, und der jüngere Bruder Thomas folgt – finden wir später noch einmal: zu Beginn des Exils in den Jahren 1933 bis 1936. Heinrich Mann verlässt Deutschland im Februar 1933 als einer der ersten Schriftsteller. Sein Name findet sich daher auch auf der ersten Ausbürgerungsliste der Nationalsozialisten. Thomas Mann geht nicht aktiv ins Exil, sondern bleibt nach einer Vortragsreise im Ausland. Obwohl er sich sehr kritisch mit den Verhältnissen in Deutschland auseinandersetzt, zögert er drei Jahre lang, sich öffentlich zum Exil zu bekennen. Erst im Februar 1936 ist es dann so weit, und die Ausbürgerung folgt noch im selben Jahr.

Im europäischen Exil beginnt dann ein Prozess, der in den USA an sein Ende kommt: Thomas Mann übernimmt die Rolle des verantwortlichen Bruders, der auch für den älteren spricht und agiert. In diesen Jahren erst, daran gilt es bei der Lektüre des Briefwechsels der Brüder Mann zu erinnern, entsteht jene bis heute gültige Sicht auf die Brüder Mann als ein Schriftstellerpaar, in dem Thomas Mann der Größere, Wichtigere und Bedeutsamere ist.

In der Kommunikation der Brüder, von den fünfundsiebzig Jahren gemeinsamen brüderlichen Erlebens, sind das die letzten fünfzehn Jahre. Für das Lesen und Verstehen des Briefwechsels heißt dies, dass man sich davor hüten muss, sich in den gut fünfzig Jahren ihres intellektuellen Austausches, den wir brieflich überliefert haben, zu stark von der Meinung der Nachwelt leiten zu lassen. Das verstellt manche Einsicht und macht vor allem die Bedeutung Heinrich Manns für das Bruderverhältnis kleiner, als sie war – auch kleiner als sie für Thomas Mann war.

So ist etwa das folgende Ereignis nur unter Berücksichtigung der gesamten fünfundsiebzig Jahre brüderlichen Lebens und Erlebens zu verstehen. Wir schreiben das Jahr 1949. Thomas Mann ist ein weltberühmter Autor, zu Goethes 200. Geburtstag hält er die großen Festreden in Frankfurt am Main und in Weimar. Er erhält den Goethe-Preis in beiden Städten. Die Anfragen für Vorträge, Reden und Essays häufen sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit. Und der Streit um den zukünftigen deutschen Weg in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wird auch um seine Person geführt, die hier eine fundamentale zeithistorische Bedeutung erhält. Dagegen steht das einsame Leben Heinrich Manns, der beinahe aus der Zeit gefallen ist, kaum noch Kontakt zur Öffentlichkeit hat und für die Schublade schreibt, weil niemand seine späten Romane veröffentlichen will. Politische Meinungsäußerungen gibt es von ihm schon seit Jahren nicht mehr. Und dann liest man im Tagebuch Thomas Manns die folgende Eintragung vom 9. Juni 1949:

»Viel Post. Heinrich über ›Mechanik der Materie‹ und die Gültigkeit der Festlichkeiten für ihn mit. Zuweilen unrichtige Satzbildung, seltsam, immer sehr gut. Wie glücklich wäre der gemeinsame Nobel-Preis!«

Heinrich Manns Brief ist bis heute verschollen. Man weiß also nicht, was die »Mechanik der Materie« meint. Die andere von Thomas Mann notierte Mitteilung Heinrichs, dass er das, was dem Bruder an Gutem geschieht, als eine gemeinsame brüderliche Erfahrung ansieht, taucht im späten Briefwechsel auch an anderen Stellen auf. Sie fügt sich bruchlos in das späte Bruderverhältnis. Thomas Mann mit seinen Erfolgen und Erfahrungen ist für Heinrich Mann das Band zur Welt, die Verbindung zur zeitgenössischen Wirklichkeit. Das belegen insbesondere die späten Briefe Thomas Manns aus den Jahren nach 1945. Sie berichten auf eine sympathetische, sehr zugewandte Weise von den Erfolgen, Reisen und Zumutungen, die der jüngere Bruder erlebt.

Warum aber in dieser Situation, in der der ältere Bruder in einer finanziellen und wohl auch intellektuellen Abhängigkeit vom jüngeren Bruder lebt, der Gedanke an den gemeinsamen Nobelpreis? Nichts nötigt Thomas Mann dazu, diesen Gedanken auszusprechen bzw. aufzuschreiben. Und für die Leser des Tagebuchs taucht er entsprechend völlig überraschend und ohne Zusammenhang auf.

Der Antwort auf die Frage des Warum kommen wir näher, wenn wir fast dreißig Jahre zurückblicken – in das Jahr 1921. Die Situation ist eine vollkommen andere. Heinrich Mann ist damals auf der Höhe seines Ruhms, der Untertan-Roman war 1918 erschienen und hatte als eine prophetische Vorwegnahme der Geschehnisse des Ersten Weltkrieges einen enormen Erfolg gehabt. Kurt Tucholsky hatte die Zeitstimmung zusammengefasst, als er vom »Herbarium des deutschen Mannes«[4] gesprochen hatte. Im Unterschied dazu ist Thomas Mann gesellschaftlich weitgehend isoliert. Er hat den Zeitenwandel vom Wilhelminischen Obrigkeitsstaat zur Weimarer Demokratie zwar konstatiert, aber auf der mentalen Ebene noch nicht nachvollzogen. Er weiß, dass er in anderen Zeiten lebt, er weiß, dass die alten Zeiten unwiederbringlich vorüber sind, aber er weiß noch nicht, wo sein Ort, im Lebensgeschichtlichen wie im Künstlerischen, in diesen neuen Zeiten sein kann.

In dieser Situation, die zu der von 1949 in einem entgegengesetzten Verhältnis steht, weil der gesellschaftliche und literarische Erfolg im ersten Falle Heinrich und im zweiten Falle Thomas Mann zukommt, finden wir beide Male ein und denselben Gedanken: den gemeinsamen Nobelpreis. So lesen wir am 21. Mai 1921 im Tagebuch Thomas Manns:

»Ich wollte, diesen Preis gäbe es nicht, denn wenn ich ihn erhalte, wird es heißen, daß er H. zugekommen wäre, und wenn dieser ihn erhält, werde ich darunter leiden. Das Wohlthuendste wäre, wenn man ihn zwischen uns teilte. Aber dieser Gedanke ist, fürchte ich, zu fein für die Preisrichter.«

Dass Thomas Mann diesen Gedanken zu zwei unterschiedlichen Zeiten äußert, als zwei diametral entgegengesetzte Hierarchien des Bruderverhältnisses herrschen, weist auf seinen Wahrheitsgehalt hin, auf eine innere Verbindung zum Bruder, die jenseits aller äußeren Faktoren den anderen als ebenbürtig erkennt. Ganz unabhängig davon, ob man gerade in tiefstem Streit mit dem Bruder ist oder ihn als einen alten und selbst der deutschen Grammatik nicht mehr sicheren Schriftsteller betrachtet. Was all die Jahre hindurch bleibt, ist festgehalten in dem kurzen Nachsatz von 1949: »immer sehr gut«! Es ist die Erkenntnis, dass Heinrich Mann der andere ist, der ganz anders geschrieben hat, aber auf seine Art auch nobelpreiswürdig ist. Thomas Mann sagt das nicht öffentlich, sondern nur in den privaten Notizen seines Tagebuches, dem Ort des Geheimnisses oder, um mit einem Zitat aus seinem Roman Der Erwählte zu sprechen: dort, »wo die Seele keine Faxen macht« (GW VII, 255) – mithin die Wahrheit spricht.

So können diese beiden Tagebucheinträge als Hinweis dafür gelesen werden, dass auch das »Binnenverhältnis« der Brüder Mann – ebenso wie das öffentliche Bild der beiden und ihre politisch-gesellschaftliche Repräsentanz – differenzierter betrachtet werden sollte als bislang geschehen, wenn es nicht sogar gänzlich neu bewertet werden muss.

Bei einer solchen Bewertung erweist sich allerdings immer wieder die Dominanz der Perspektive Thomas Manns als problematisch. Das gilt auch für weite Teile des schriftlichen Bruderdialogs, wofür es im Wesentlichen zwei Gründe gibt: Zum einen ist die Überlieferungslage eine asynchrone. Wir haben wesentlich mehr Briefe von Thomas Mann an Heinrich Mann als umgekehrt. Und wir haben, für die Jahre 1918 bis 1921 und von 1933 bis zum Tode Heinrich Manns, die Tagebücher Thomas Manns. Zum anderen liegt es an dem Hang zur Selbstinszenierung, der bei Thomas Mann sehr ausgeprägt war und bei Heinrich Mann weitestgehend fehlt. Thomas Mann hat sein Werk und Tun zeitlebens mit eigenen Beschreibungen begleitet, er hat an der Wirkung seiner Werke, seiner Literatur schon sehr früh entscheidend mitgewirkt. Er hat Rezeptionsrichtungen gesetzt, er hat seine Position im literarischen Feld definiert – auch und gerade indem er sich von anderen abgesetzt und die Unterschiede markiert hat. Dies gilt auch für den eigenen Bruder. Diesem hingegen waren solche Gedanken weitgehend fremd. Verglichen mit dem Bruder mutet Heinrich Manns eigene Ruhmesverwaltung erschreckend lax an. Ihm war gar nicht daran gelegen, über sich und seine Wirkung zu sprechen.

Wie ist damit umzugehen? In den folgenden Abschnitten soll der Versuch unternommen werden, die Geschichte des brüderlichen Verhältnisses, soweit das irgend möglich ist, auch aus der Sicht Heinrich Manns zu erzählen. Trotz weiterhin schwieriger Quellenlage liefert der vorliegende, neu editierte Briefwechsel dafür nun neue Einsichten.

So können an zwei zentralen Stellen des Bruderdialogs, 1903 und 1918, zwei Briefentwürfe Heinrich Manns erstmals in diesen Briefwechsel aufgenommen werden. Sie erlauben uns einen intensiven Blick darauf, wie Heinrich Mann auf zentrale Vorwürfe seines Bruders reagiert. Es sind zudem Dokumente, die Fundamentales über das Bruderverhältnis, die eigene Person und den Bruder Thomas Mann zum Ausdruck bringen. Das strahlt weit über den jeweiligen Zeitkontext der Briefe hinaus, formuliert Grundsätzliches, was uns erlaubt, die Position Heinrich Manns weitaus besser als früher fassen zu können.

Und zu noch etwas anderem gibt die vorliegende Neuedition Gelegenheit: Die beiden großen neuen Quellenkomplexe, die hinzugefügt werden, zeichnen das Verhältnis der Brüder Mann insgesamt genauer und in einigen Aspekten auch neu.

Da sind zum einen die 81 neu aufgefundenen Postkarten, die sich seit 2012 im Archiv des Buddenbrookhauses befinden und hier erstmals abgedruckt werden. Durch sie ist eine Relektüre der schon bekannten Briefe bis in die zwanziger Jahre möglich. Denn diese neuen Materialien sind vor allem unter einem Aspekt spektakulär: Was man hier findet, ist eine große Nähe und Vertrautheit, wie man sie in diesem Ausmaß nicht erwarten konnte.

Erstmals gedruckt werden auch 31 Briefe und Postkarten aus der Feuchtwanger Memorial Library der University of Southern California in Los Angeles. Sie erlauben einen genaueren Einblick in die Jahre des beginnenden Exils nach 1933. Es sind vor allem die bisher fehlenden Briefe Thomas Manns, die seine schwierige Position nachvollziehbarer machen.

Alle diese neuen Quellen zeigen: Nicht nur der Weg ins Globale, in das Weltbürgertum ist bislang zu wenig gesehen worden, auch das Verhältnis der Brüder Mann ist zu einseitig als Siegesgeschichte Thomas Manns verstanden worden, der zugleich zu stark auf das Literarische und die damit verbundenen Wertungsfragen reduziert worden ist. Es ist nicht zu bestreiten, dass die äußeren Fakten ohne Wenn und Aber für diese Lesart sprechen. Thomas Mann, der jüngere Bruder, ist bis heute der Erfolgreichere – und zwar sowohl bei den Fachleuten, den Literaturwissenschaftlerinnen und -wissenschaftlern und den schreibenden Kolleginnen und Kollegen als auch beim Publikum. Er hat zudem den Nobelpreis erhalten und ist immer noch weltweit präsent. Unter den deutschsprachigen Autoren des 20. Jahrhunderts wird ihm einzig Franz Kafka gleichrangig an die Seite gestellt, von Heinrich Mann ist in diesem Kreis gar nicht die Rede. Das sind Tatsachen, die nicht in Abrede gestellt werden sollen. Mir kommt es auf etwas anderes an: Die unbestrittene Bedeutung dieser Tatsachen für das Bruderverhältnis ist bisher zu sehr betont worden.

Zu wenig wurde reflektiert, dass es sich bei diesen Tatsachen um die äußere Wahrnehmung handelt, die nicht das Innere des Bruderverhältnisses widerspiegelt. Wer sich mit dem Briefwechsel und damit dem Verhältnis der Brüder Mann untereinander beschäftigt, der tut gut daran, sich von diesen Äußerlichkeiten nicht zu sehr blenden zu lassen, sondern die Briefe losgelöst von den vorherrschenden öffentlichen Bildern der beiden und ihres Verhältnisses zueinander zu lesen. Sehr schnell wird dann deutlich, dass die scheinbar geklärten Rangfragen sich in dem Binnenverhältnis der Brüder Mann so nicht wiederfinden. Hier herrschte ein anderes Verhältnis, das sich bei allem Ruhm und aller Überlegenheit Thomas Manns in der öffentlichen Wahrnehmung – über die sich beide Brüder durchaus klar waren – durch viel mehr Gleichberechtigung, viel mehr gegenseitige Achtung auszeichnete, als man bisher wahrzunehmen bereit war. Die oben erwähnte Frage des Nobelpreises ist dafür der bündigste Beleg.

Man kann und muss es noch deutlicher ausdrücken. Die Familie Mann, über die schon viel und klug geschrieben worden ist, hat sich vor allem durch zweierlei definiert: Fast alle haben geschrieben, und fast alle definieren sich vor allem durch ihr Verhältnis zum Vater, zum Großvater und zum Ehemann, eben zu Thomas Mann. Dabei haben wir es in fast allen Fällen mit einem asynchronen Verhältnis zu tun. Das Leben der anderen, es war immer, vor und nach dem Tod Thomas Manns, auf diesen bezogen – und zwar ziemlich einseitig. Thomas Mann stand weitgehend für sich, während sich die anderen in vielen Bereichen aus ihrem Verhältnis zu ihm definierten. Das galt für die Ehefrau Katia ebenso wie für die Kinder Erika, Klaus, Golo, Monika, Michael und Elisabeth.

Einzig bei Heinrich Mann war das anders: Er allein prägte auch den Bruder. Das wird schon direkt nach dem Tode Heinrich Manns deutlich, wenn Thomas Mann in einem Brief über das Hinscheiden meines Bruders Heinrich von diesem sagt, er sei alt geworden und nicht mehr produktiv. Nachdem er sodann dessen beiden letzten Romane, Empfang bei der Welt und Der Atem, formelhaft lobt, ändert sich jedoch der Ton. Heinrich Manns Ein Zeitalter wird besichtigt beschreibt Thomas Mann als einen Text »von unbeschreiblich strengem und heiterem Glanz, naiver Weisheit und moralischer Würde, geschrieben in einer Prosa, deren intellektuell federnde Simplizität sie mir als Sprache der Zukunft erscheinen lässt.« (GW X, 522)

Auch hier findet sich latente Kritik, oder besser: das Markieren einer Differenz. Simplizität, Naivität und Würde etwa sind Vokabeln, die durchaus ambivalent zu verstehen sind. Aber übersehen worden ist die ›geheime‹ Ebene dieser Aussage. Heinrich Mann als der Vorwegnehmende – das verweist auf Heinrich Mann, den Vorausgehenden. Dieses Motiv prägt das Bruderverhältnis ganz entscheidend, und hierin kommt die prägende Kraft Heinrich Manns gegenüber dem Bruder zum Ausdruck. Besonders deutlich wird dies etwa an der folgenden Ausführung Thomas Manns:

»Die Epoche selbst ist faschistisch – eine Feststellung, die sich gelassen gibt, aber eine resignierte Brandmarkung ist.

Es gibt über diese Dinge zwischen uns keine Meinungsverschiedenheiten. Zu seiner Nichte Erika, meiner Ältesten, hat er auf einer Heimfahrt von uns einmal gesagt: ›Mit Deinem Vater verstehe ich mich politisch jetzt wirklich recht gut. Etwas radikaler ist er als ich.‹ Das klang unendlich komisch, aber was er meinte, war unser Verhältnis zu Deutschland, dem teuern, auf das er weniger zornig ist als ich, aus dem einfachen Grunde, weil er früher Bescheid wußte und keinen Enttäuschungen ausgesetzt war. […] Er hat von der deutschen Verrücktheit an Qual und Einbuße so viel auszustehen gehabt wie ich – mehr sogar, da er bei seiner Flucht aus Frankreich in persönlicher Lebensgefahr geschwebt hat. Aber er bringt es fertig, es den Leuten dort nicht so übelzunehmen, wie ich ihnen […]. Die Sache ist, daß er, obgleich von zarterer Körperbeschaffenheit, seelisch immer viel ausgeglichener war als ich, und dabei politisch viel früher auf dem Plan.«

Und in der weiteren Ausführung dieser Behauptung schreibt Thomas Mann:

»Wer war der gesellschaftskritische Seher und Bildner? Wer hat den ›Untertan‹ geschrieben und wer in Deutschland die Demokratie verkündet, zu einer Zeit, als andere sich in der melancholischen Verteidigung protestantisch romantisch-antipolitischer deutscher Geistesbürgerlichkeit gefielen? Ich habe mir in die Lippe gebissen, als er schließlich in aller Sanftmut fragte: ›Warum läßt man eigentlich mich ganz in Ruh?‹ Und es war mir eine wahre Erleichterung, als jetzt endlich ein Ruf ihn aus Deutschland erreichte, natürlich aus der russischen Zone: Becher hat ihm geschrieben und ihm gemeldet, daß alles dort auf ihn warte. Nun, es war Zeit. Er wird kaum gehen; er ist, Gott weiß es, entschuldigt. Aber es schickte sich doch, daß man nach ihm verlangte.«[5]

Das ist eine sehr ehrliche Äußerung Thomas Manns. Im politischen Lob des Bruders ist zugleich die Kritik an der eigenen Haltung in den Jahren vor und während des Ersten Weltkrieges enthalten – eine Selbstkritik, die zudem Argumente aufnimmt, die Heinrich in einem großen Brief von 1903 schon geäußert hatte.

Heinrich Mann ist nicht nur der Mann, der die politischen Ereignisse, im Unterschied zu Thomas Mann, vorausgesehen hatte, er wird von Thomas Mann auch nach seinem Tod noch als Korrektiv gesehen, der die eigene Haltung gegenüber Deutschland am Ende des Weltkrieges kritisiert. Und so endet der Brief:

»Ja, ich bin überzeugt, daß die deutschen Schullesebücher des einundzwanzigsten Jahrhunderts Proben aus diesem Buch als Muster führen werden. Denn die Tatsache, daß dieser nun Heimgegangene einer der größten Schriftsteller deutscher Sprache war, wird über kurz oder lang auch von dem widerstrebenden Bewußtsein der Deutschen Besitz ergreifen.«[6]

Oft ist diese Stelle zitiert und als unehrliches Lob Thomas Manns gedeutet worden. Man hat diese Äußerung dahingehend verstanden, dass Thomas Mann den Bruder aus der zeitgenössischen Wirklichkeit, in der er als Schriftsteller recht eigentlich gar nicht mehr existent war, in eine sehr spekulative Zukunft abschieben wollte. Das scheint mir zu kurz gegriffen, denn man kann das auch anders lesen: Am Ende des Bruderverhältnisses beginnt Thomas Mann zu verstehen, dass Heinrich Manns Wirkungslosigkeit kein Beleg für eine mangelnde literarische Qualität ist, sondern dass sie vielmehr ein Beleg für die Tatsache ist, dass Heinrich Mann seiner Zeit wirklich oft voraus gewesen ist, im Literarischen, aber auch im Politischen.

Das Leben und Schreiben Heinrich Manns ist, auf das Bruderverhältnis bezogen, so gesehen als ein Kommentar zu verstehen – als ein Kommentar, der Thomas Mann zeitlebens daran erinnert, wie man auch leben und schreiben konnte. Mehr noch: wie er vielleicht auch hätte schreiben und leben können. Dies erklärt, warum Heinrich, der andere, so wichtig bleibt, trotz allen Erfolgs, trotz aller Niederlagen im Alter und Exil. Umgekehrt war die Bedeutung Thomas Manns für Heinrich Mann weitaus geringer, als dieser angenommen hat. Darüber später mehr.

Was immer wieder vergessen wird im Verhältnis der Brüder Mann: Heinrich Mann war nicht nur der Ältere, sondern zu Beginn auch das Vorbild. Dass Thomas Mann Schriftsteller werden wollte, hing entscheidend mit dem Schreiben und auch dem Erfolg Heinrich Manns zusammen. Er ging voraus. Er zeigte dem jungen Thomas Mann, dass man, aus Lübeck kommend und den normalen Karriereweg ausschlagend, dennoch Erfolg haben konnte. Die Frage nach dem Erfolg ist dann auch eine, die den frühen Briefwechsel der Brüder Mann entscheidend bestimmt. Erfolg und Wirkung hängen für Thomas Mann ganz eng zusammen. Am Beginn des brüderlichen Briefwechsels steht Heinrich Manns Roman Im Schlaraffenland, der ihm einen ersten Erfolg brachte und seinen Ruhm als national bekannter Schriftsteller begründete. Thomas Mann ist auf diesen brüderlichen Erfolg fixiert.

Das zeigt sich, wenn er erstmals von Buddenbrooks spricht und drei Dinge zusammenbringt, die von nun an bei Thomas Mann immer zusammengedacht werden müssen. Er schreibt: »Fischer sollte das Buch [Buddenbrooks] nur nehmen wie es ist. Des litterarischen Erfolges bin ich sicher; der buchhändlerische wird wohl gleich Null sein und der pekuniäre für mich ebenfalls […].« (24.10.1900, S. 92).

Heinrich Mann muss auf diesen Aspekt des Erfolges in seinem Antwortbrief, der nicht erhalten ist, ausführlich eingegangen sein und vor allem den Erfolg seines Romans Im Schlaraffenland relativiert haben. Darauf antwortet Thomas Mann.

»Das, was Du über unser Verhältnis zum Publikum und unsere Erfolgsarten schreibst, stimmt mich sonderbar wehmüthig. Es ist wahr, alle Wirkungen sind im Grunde verfehlt, und befriedigen können einen Erfolge eigentlich nur, wenn man eitel ist, was ich zum Glück ein bißchen bin. Aber so wie Du den Erfolg des ›Schlaraffenl.‹ schilderst, ist es nun sicher doch nicht beschaffen. Wissbegierige Schüler und Commis sind natürlich auch unter Deinen Lesern; aber der Hauptreiz für das Publikum besteht doch, glaube ich, nicht so sehr im Erotischen als in dem Satyrischen und Sozial-Kritischen, wofür man ja jetzt in Deutschland merkwürdig empfänglich ist.« (2.11.1900, S. 93f.)

Heinrich Mann hatte wohl das Sexuelle als die Hauptwirkung seines Schreibens bezeichnet. Dagegen wendet sich Thomas Mann, der dies später zu einem Hauptkritikpunkt am Schreiben seines Bruders macht, auch hier nur halbherzig.

Vor allem aber kommt eine Ambivalenz beim Bewerten des literarischen Erfolges zum Ausdruck. Thomas Mann will einerseits nicht wahrhaben, dass der literarische Erfolg sich nicht auf die künstlerischen Qualitäten eines Buches eingrenzen lässt, betont aber andererseits schon hier sehr stark die Kontextualität des Schreibens, die Tatsache, dass man den Wünschen des potenziellen Publikums entgegenschreiben sollte. Damit ist eine dialektische Grundspannung bezeichnet, in der er sich lebenslang viel strategischer und besser bewegte als sein Bruder Heinrich. Der dachte beim Schreiben weitaus weniger als Thomas Mann an das Publikum.

Thomas Mann ist unsicher. Er schaut zu Beginn des Jahrhunderts zum großen Bruder auf, weil der ihm mit dem Erfolg des Schlaraffenlandes voraus ist. Seine Haltung zu Buddenbrooks ist von der oben bezeichneten Ambivalenz von Inhalt und Wirkung gekennzeichnet. So schreibt er vor der Nachricht über die Veröffentlichung:

»Wüßte ich nur erst, was mit ›Buddenbrooks‹ werden wird! Ich weiß so sicher, daß Kapitel darin sind, wie sie heute nicht Jeder schreiben kann, und doch muß ich fürchten, damit sitzen zu bleiben.« (17.12.1900, S. 98)

Der Neid auf den Bruder wächst in dieser Zeit:

»Übrigens ist die Reklame großartig. Ich hörte neulich, daß auf den Programmen der Variété’s Annoncen stehen. – Will Langen dich in Paris studiren lassen? Das kannst Du sicher sehr wohl erreichen, wenn Du willst. Wie gut Du aufgehoben bist und wie hell Dein Stern zu leuchten beginnt! Fischer schweigt, wie gesagt, und wenn ich mahne, so bekomme ich den Wechselbalg sofort wieder ins Haus.« (8.1.1901, S. 102)

Hier ist eine Spur ausgelegt, die später ausgebaut wird: Das Äußerliche, Reklamehafte des Erfolges bei Heinrich. Die Nichterwähnung des Literarischen, die Reduktion auf die Wirkung, auf das Äußere ist durchaus nicht zufällig. Sie wird von Thomas Mann in Heinrich Manns Werk gleichsam von Beginn an von außen hineingetragen. Sie prägt dann seine Rezeption. Darüber werden wir noch lesen. Sie prägt aber auch den allgemeinen Blick auf Heinrich Mann, der viel stärker von Thomas Mann gesteuert worden ist, als dies bisher gesehen wurde.

Und dann die Befreiung: »Genug! in alle diese Wechselfälle von Glut und Frost, von lebensvoller Gehobenheit und Sterbensekel platzte neulich ein Brief von S. Fischer hinein […].« (13.2.1901, S. 105) Der verkündet einen Novellenband für das Frühjahr und das zweibändige Erscheinen der Buddenbrooks zum Oktober.

Bei aller Ironie ist es sofort das Strategische, das dominiert: der Beginn der repräsentativen Rolle und die zu erringende Position im literarischen Feld: »Ich werde mich photographiren lassen, die Rechte in der Frackweste und die Linke auf die drei Bände gestützt […]. – Nein, es ist wirklich gut, daß das Buch nun doch ans Licht kommen wird. Es ist so viel persönlich Demonstratives darin, daß ich, namentlich für die werthe Collegenschaft, eigentlich erst damit ein Profil bekommen werde.« (13.2.1901, S. 105f.)

Damit war freilich nur ein erster Schritt gemacht und über den Erfolg der Buddenbrooks noch nichts gesagt. Das Verhältnis zu Heinrich Mann bleibt daher labil, und weiterhin beobachtet Thomas Mann mit Argusaugen den literarischen Weg des erfolgreichen Bruders aus der Perspektive des Novizen, desjenigen, dessen Karriere noch nicht begonnen hat. Und er ist sich wie gesagt der eigenen Rolle und Existenz absolut nicht sicher – eine Wahrnehmung, die sich so beim Jüngeren später nicht mehr zeigen wird.

So veranlasst die Nachricht von der französischen Übersetzung des Romans Im Schlaraffenland Thomas Mann zu folgendem Kommentar:

»Was für ein Spaß muß das für Dich sein! Mit einem Wort, Du erblühst, während ich zur Zeit innerlich arg in die Brüche gegangen bin. Ich wünsche mir im Grunde nichts Besseres, als einen soliden Typhus mit befriedigendem Ausgang, – obgleich es ziemlich tactlos ist, Dich mit solchen Äußerungen nervös zu machen.« (28.2.1901, S. 107)

Heinrich muss das in einem Brief mit Besorgnis kommentiert haben, denn im folgenden Brief beruhigt Thomas Mann ihn, er werde keine »Dummheiten« machen. (7.3.1901, S. 107)

Mit der sich ihm immer stärker abzeichnenden Möglichkeit eines Erfolges bahnt sich die Wende im Leben Thomas Manns an, und es ist auch eine Wende im Verhältnis zum Bruder Heinrich. Als Fischer mit einem guten Vertrag den Druck der Buddenbrooks bestätigt und der Lektor, Moritz Heimann, ihm positiv schreibt, findet sich sofort die erstmalige Nennung eines weiteren Topos für Thomas Manns literarische Selbststilisierung: Größe!

Heimann spricht in seinem Brief davon, dass die Elemente des Satirischen und Grotesken »die große epische Form« durchaus unterstützen. Aus dieser im engen literarischen Feld angesiedelten Bemerkung macht Thomas Mann etwas im wahrsten Sinne des Wortes Größeres, indem er es auf ein viel weiteres Feld bezieht. Und es geht sofort wieder um die Wirkung!

»Dies Letzte ist mein besonderer Stolz. Also Größe trotz der Gipprigkeit! Auf Größe war nämlich während der Arbeit fortwährend mein heimlicher und schmerzlicher Ehrgeiz gerichtet. Mit dem quantitativen ins Kraut Schießen des Buches wuchs beständig mein Respekt davor, sodaß ich einen immer höheren Stil von mir verlangte. Es ist gut, daß es so bescheiden anhebt und sich zum Schluß durchaus nicht als irgend ein Roman sondern als etwas ganz Anderes und vielleicht garnicht Häufiges entpuppt. Manchmal habe ich direkt Herzklopfen bei diesem Gedanken. Hoffentlich folgt kein Kater.« (25./27.3.1901, S. 110f.)

Hier kann man sehr schön die Methodik und Zielsetzung der Selbstkritik bei Thomas Mann verfolgen. Er verleiht dem von ihm geschriebenen Werk eine ganz eigene Macht, indem er es als etwas von ihm Distanziertes beschreibt, das ihn zu besonderen Leistungen gleichsam angestachelt habe und zu etwas Eigenständigem geworden sei – zu etwas Großem, obwohl dies zu Beginn nicht geplant war. Jetzt ist er in eine Haltung der Ehrfurcht gegenüber dem Fremd-Eigenen verfallen und fürchtet sich vor dem Blick der anderen auf das Werk. So werden einzunehmende Haltungen präjudiziert. Sein Werk gewinnt damit eine quasi-ontologische Macht, die von ihm stammt, aber nicht die seine ist und daher Anforderungen an ihn stellt, die er zu erfüllen hat. Dafür sind dann viele Mittel ›erlaubt‹, weil sie alle auf der Tatsache gründen, dass sein Werk etwas Großes ist.

Heinrich Mann hatte das schon früh erkannt, weil es im Briefwechsel und im brüderlichen Kontakt angelegt war. So schreibt er aus der Retrospektive in Ein Zeitalter wird besichtigt:

»Als sein Roman mitsamt dem Erfolg da waren, habe ich ihn nie wieder am Leben leiden gesehen. Oder er war jetzt stark genug, um es mit sich abzumachen. Der letzte tüchtige Mann des Hauses war keineswegs dahin. Mein Bruder bewies durchaus die Beständigkeit unseres Vaters, auch den Ehrgeiz, der seine Tugend war. Der Ehrgeiz veredelt die Selbstsucht, wenn er nicht von ihr ablenkt.«[7]

Die Stärke resultiert aus dem Werk! Das stand seit Buddenbrooks fest, und das hatte Konsequenzen – für das Leben und für das Bruderverhältnis.

Pointiert formuliert: Die Ironie geht aus dem Leben und wandert in die Literatur! »Ich verneine und ironisire eigentlich nur noch aus alter Gewohnheit am Schreibtisch, im Übrigen aber lobe, liebe und lebe ich, und da es nun obendrein Frühling geworden ist, so ist das Ganze einfach ein Fest.« (1.4.1901, S. 111)

1903 kommt also die Wende. Thomas Mann ist nach den Buddenbrooks endlich der erfolgreichere Autor, und er sagt wie in einer Eruption, was er wohl all die Jahre unterdrückt hatte. Er schreibt eine grundsätzliche Kritik von Heinrich Manns letztem Roman Die Jagd nach Liebe.

Er wendet sich gegen den Stil Heinrich Manns, gegen das Schnelle, Grelle und Moderne. Er wirft ihm Oberflächlichkeit vor. Er kritisiert das zu Sexuelle und den politischen Liberalismus des Bruders. Mit einem Wort: Er schreibt eine Fundamentalkritik, die an den Grundfesten der Existenz des Bruders rüttelt.

Thomas Mann erinnert an den frühen Heinrich Mann, zu dem er aufgeblickt habe, weil dessen Stil »voller Discretion und Cultur, voller Reserve der ›Modernität‹ gegenüber« gewesen sei.

»Und nun, statt dessen? Statt dessen nun diese verrenkten Scherze, diese wüsten, grellen, hektischen, krampfigen Lästerungen der Wahrheit und Menschlichkeit, diese unwürdigen Grimassen und Purzelbäume, diese verzweifelten Attacken auf des Lesers Interesse! […] Alles ist verzerrt, schreiend, übertrieben, ›Blasebalg‹, ›buffo‹, romantisch also im üblen Sinne […].« (5.12.1903, S. 118f.)

Das ist eine Kritik an der Moderne, eine Kritik an einem Autor, den Benn als Vorbild einer ganzen Epoche, als »Meister, der uns alle schuf«, bezeichnete. Es ist eine Kritik an der Art des Schreibens von Heinrich Mann, die in der Bemerkung kulminiert, es sei »die Begierde nach Wirkung, die Dich corrumpirt«. Es ist vor allem eine Kritik an einem Schriftsteller, der in allem das Gegenteil seines Bruders ist. Diese Differenz ist es, die Thomas Mann wohl die Feder geführt hat.

Dass dies alles zwischen den Brüdern Thema gewesen war, dass ihnen zunehmend deutlich geworden war, dass sie beide ganz verschiedene Wege in der Literatur eingeschlagen hatten, macht die folgende Bemerkung Thomas Manns deutlich:

»Du hast den Unterschied zwischen uns beiden dahin formulirt, daß ich dem deutschen Volksempfinden näher stände, Du dagegen ›es mit der Sensation machen müßtest‹ … Was da – machen! Wer ›macht‹ denn irgend etwas!« (5.12.1903, S. 119)

Diesen Unterschied, der auf die Nähe Thomas Manns zum aktuellen Zeitgeist des Wilhelminischen Deutschlands anspielt, und Heinrich Mann als einen Schriftsteller benennt, der als ein Fremder dem Deutschen fernsteht und nur durch die künstlerische Zuspitzung wahrgenommen werden kann, lehnt Thomas Mann ab. Als ein angepasster Autor will er nicht verstanden werden, dessen Erfolg von der Einheit mit dem Durchschnittspublikum abhängt. Nur so sind die folgenden Bemerkungen zu verstehen, die Buddenbrooks ausdrücklich nicht über den Erfolg bei den Lesern, sondern über die dem Buch immanenten literarischen Qualitäten verstehen.

»Die Auflagen von ›Buddenbrooks‹ sind ein Mißverständnis, ich sage es noch einmal, und nach Allem, was ich hege und plane, wird außer den paar Hundert innerlich Interessirten kein Hahn krähen. Auch weiß ich wohl: nicht der Erfolg von ›Buddenbrooks‹ hat es Dir angethan – es wäre dumm und lächerlich, das anzunehmen –, sondern, früher schon, das Buch als Leistung, als Quantität. Deine Besorgnis, infolge Deiner Nervenkrankheit hinter mir, der ich doch auch nicht gerade unter zärtlichen Bedingungen arbeite, an Leistung zurückzubleiben, wurde zum Ehrgeiz.« (5.12.1903, S. 119f.)

Hier wird auf die brüderliche Konkurrenz angespielt. Hier wird offen zum Ausdruck gebracht, dass beide Brüder bei ihrem Schreiben immer den jeweils anderen im Blick hatten. Das gilt dabei für Thomas mehr als für Heinrich Mann. Die Frage, wer als Autor mehr Erfolg hatte, stand von Beginn an hinter dem literarischen Schaffen der Brüder und das blieb bis zum Ende so. Und diese Frage zog noch etwas anderes nach sich. Vor allem für Thomas Mann. Es war die Tatsache, dass Heinrich Mann trotz der gemeinsamen Herkunft aus dem protestantischen Lübeck so ganz anders lebte und so ganz anders schrieb. Die Literatur des Bruders war immer ein Dementi der Schreibweise Thomas Manns, war immer ein stiller Ausruf, dass man auch anders schreiben konnte. Dagegen setzte sich Thomas Mann zur Wehr:

»Dies Alles spielt in den Styl hinüber. Er ist wahllos, schillernd, international. Ich sehe ab von Schnellfertigkeiten wie der adjectivische Gebrauch von ›theilweise‹. Aber ich vermisse jede Strenge, jede Geschlossenheit, jede sprachliche Haltung. […] Und schließlich wirken auch die medicinisch genauen Krankheitsbeschreibungen, die in einem realistischen Roman am Platze sind, in diesem Buch styllos.« (5.12.1903, S. 121)

Wenn Thomas Mann von »wahllos, schillernd, international« spricht, dann ruft er hier ein Kritik-Arsenal auf, das in dieser Zeit nur allzu oft gegen die literarische Moderne aufgerufen worden ist. Heinrich Mann war ein Schriftsteller, der die jungen Autoren begeisterte, der es wagte, mit seinem Schreiben nahe an die Wirklichkeit zu gelangen, der auch das politische und gesellschaftliche Leben mutig in den Blick nahm. Er war einer der Autoren, die das Scheitern in Kauf nahmen, denen die Idee des harmonischen, in sich geschlossenen Kunstwerkes nicht so wichtig war, wenn es den Kern des Gegenwärtigen berühren konnte. Wie Heinrich Mann mit dieser Poetik begeisterte, das macht etwa die folgende Bemerkung Rainer Maria Rilkes deutlich, der 1907 schrieb:

»Eine solch wunderbare Fülle, eine solche Sättigung mit Leben, das sich ganz in Sprache ergießt, ist wohl bislang im Deutschen nicht dagewesen. – Wie muß es die Jungen, die sich von der Natur befreien möchten, entzücken, wenn sie in den Büchern von Heinrich Mann alles finden, was seit langem […] gesehen worden ist.«[8]

Kurz formuliert kann man sagen, dass das, was Thomas Mann an Heinrich Mann ablehnt, hier von Rilke als seine Stärke formuliert wird. Gleichzeitig wusste Thomas Mann natürlich schon 1903, dass sein Bruder im literarischen Feld für diese Art von Modernität stand.

Er beklagt, »daß nun doch das ganz Moderne, Gegenwärtige und – o mein Gott! – Lebendige Dich interessire; während meiner Überzeugung nach die historische Novelle Dein eigentliches Gebiet ist.« (5.12.1903, S. 122)

Im Unterschied zu Heinrich Mann präferiert Thomas Mann eine ganz bestimmte literarische Haltung beim älteren Bruder. So will er ihn zurückschicken zu den frühen Texten, zu einer Art des Schreibens, die Heinrich Mann inzwischen überwunden hat. Gegen Ende seines Briefes spricht Thomas Mann dabei eine weitere zentrale Differenz zwischen den Brüdern an – den Bereich der Sexualität:

»Es bleibt die Erotik, will sagen: das Sexuelle. […] Es wird ein wenig oft bei Namen genannt in der ›Jagd nach Liebe‹. Wedekind, wohl der frechste Sexualist der modernen deutschen Litteratur, wirkt sympathisch im Vergleich mit diesem Buch. Warum? […] Diese schlaffe Brunst in Permanenz, dieser fortwährende Fleischgeruch ermüden, widern an. Es ist zu viel, zu viel ›Schenkel‹, ›Brüste‹, ›Lende‹, ›Wade‹, ›Fleisch‹ und man begreift nicht, wie Du jeden Vormittag wieder davon anfangen mochtest, nachdem doch gestern bereits ein normaler, ein tribadischer und ein Päderasten-Aktus stattgefunden hatte. Selbst in der rührenden Scene zwischen Ute und Claude an des Letzteren Sterbebett, dieser Scene, bei der ich weich wurde, bei der ich gern vergessen hätte, – selbst da muß unvermeidlich Ute’s ›Schenkel‹ in Action treten, und ein Schluß war nicht möglich, ohne daß Ute nackt in der Stube umherging!« (5.12.1903, S. 122f.)

Das ist so bösartig wie glänzend geschrieben. Und was hier jenseits aller ästhetischen Differenzen zum Ausdruck kommt, ist ein viel persönlicherer Gegensatz. Man muss es in aller Deutlichkeit formulieren, weil es für das Bruderverhältnis konstitutiv ist. Größer als bei den Brüdern Mann konnte der Unterschied in der sexuellen Ausrichtung kaum sein, und er prägte ihr Schreiben und Leben entscheidend. Da ist auf der einen Seite Thomas Mann, der sein homosexuelles Begehren nie ausgelebt, aber in seiner Literatur sublimiert hat. Wenn er anlässlich seiner Erzählung Der Kleine Herr Friedemann davon spricht, dass er nun die Formen und Masken gefunden habe, um seine innersten Themen ausdrücken zu können, ohne sie eben zu offensichtlich allen Lesern zu präsentieren, so ist damit ein Grundzug seines Schreibens benannt.[9] Seine Texte kennen immer mindestens zwei Ebenen. Eine erste, öffentliche, die sich im Einklang mit dem bürgerlichen Publikum weiß. Das sieht Heinrich Mann vollkommen richtig. Und darunter befindet sich eine geheime Ebene, die sein Innerstes beschreibt und nur von denen verstanden wird, die die zarten und indirekten ästhetischen Signale richtig deuten können.

Heinrich Mann hingegen war ein Mann, der die Frauen liebte. In seinen frühen Briefen an Ewers berichtet er mehrmals davon, dass er in sexuelle Abenteuer geraten sei, deren Radikalität für den Bruder Thomas Mann sicher kaum vorstellbar war. Und vieles davon findet sich auch in seinen Romanen wieder. Wenn man Thomas Manns Beschreibung der Sexualität in der Jagd nach Liebe vor dieser Folie liest, dann wird deutlich, dass ihm hier eine ganz persönliche Ablehnung die Feder diktiert hatte.

Heinrich Mann hat das sehr wohl bemerkt und in seinem Antwortbrief, von dem sich ein Entwurf erhalten hat, der nachfolgend erstmals in den Briefwechsel aufgenommen worden ist, darauf direkt Bezug genommen.

Hier, so Heinrich Mann, müsse er »zum ersten Mal Deine Zuständigkeit leugnen«. Thomas Mann verstehe nichts von weiblicher Sexualität, denn er sei »ein Schriftsteller, in dessen Büchern ausschließlich die Männer – die sich auf Einen reduciren – Interesse haben«. Er dagegen sei das Gegenteil. Er habe »sein Leben lang nichts für wichtig gehalten [-] als die Frau.«

Und dann fährt er fort:

»Schade, daß ihr von Drüben für mich und meine Art nur Mißbilligung haben könnt: und sie in willkürlicher nurzu ›[ein unleserliches Wort]‹ Herabsetzung [drei oder vier unleserliche Wörter] äussern müßt: es entgeht euch Genuß. Wenn die Erotik vollkommen ist, umfaßt sie Körper und Seele. […] Aber ich weiß, daß es objektiv und für die Lektüre des Buches zu viel ist. Ich kann mich höchstens damit entschuldigen, daß ich allein, ohne Zusammenhang mit einer heimischen Litteratur bin, und daß ich auf einem Seitenpfad neben den romanischen Litteraturen herlaufen muß. Ich kann leicht zu Fall kommen und leicht zu weit vorspringen.« (nach dem 5.12.1903, S. 132f.)

An dieser Antwort ist dreierlei bemerkenswert und auch für das weitere Verhältnis der Brüder von grundlegender Bedeutung. Zum ersten die Rohheit und auch Unverständigkeit, mit der Heinrich Mann auf Thomas Manns zentrales Lebensproblem, die nicht auslebbare Homosexualität, eingeht. Die Bemerkung »ihr von Drüben«, die ganz unverhohlen und auf Schlagwortniveau auf die sexuelle Orientierung des jüngeren Bruders anspielt, ist rüde und setzt eine Linie fort, die sich schon in einem frühen Brief an den gemeinsamen Lübecker Freund Ewers gezeigt hatte, mit dem er über die ersten literarischen Versuche des damals 15-jährigen Thomas Mann gesprochen hatte.

»Mein armer Bruder Tomy. Laß ihn nur erst in das Alter kommen, wo er unbewacht und – bemittelt genug ist, seine Pubertät zum Ausdruck zu bringen, ’ne tüchtige Schlafkur mit einem leidenschaftlichen, noch nicht allzu angefressenen Mädel – das wird ihn kurieren. Sage ihm das aber nicht. Ironisiere die Geschichte; das hilft.«[10]

Man merkt, dass nicht nur Thomas Mann das Verständnis für Heinrich Manns sehr freie Sexualität fehlt, sondern dass umgekehrt auch Heinrich Mann kein Verständnis für das sehr spezielle Begehren seines Bruders hat. Hier war all die Jahre hindurch keine Annäherung zwischen den beiden möglich. Was blieb, war das Ausblenden dieser Differenz. So geschah es dann auch. Untergründig war das Thema aber weiter prägend und kam, gerade weil es nicht offen ausgesprochen wurde, immer wieder in ästhetischen und politischen Fragen versteckt zum Ausdruck.

Eine dieser Fragen spricht Heinrich Mann direkt an, und sie geht auch ins Grundsätzliche. Es ist – zum zweiten – die Körperlichkeit, die in seinen Werken immer wieder zum Ausdruck kommt. Liebe ohne Körperlichkeit ist für ihn undenkbar. Das sollte bis in sein Spätwerk so bleiben, und Thomas Mann hat diesen Unterschied immer gesehen und später durchaus in einem anderen Licht bewertet.

Und zum dritten kommt eine größere Kritikfähigkeit bei Heinrich Mann zum Ausdruck. Er gibt dem Bruder in seiner Bewertung von Die Jagd nach Liebe in einigen Punkten durchaus recht, etwa wenn er konzediert, dass von den »Schenkeln« zu viel die Rede ist. Dieses Zugeständnis ist zugleich ein Eingeständnis, dass es ihm nicht immer gelungen ist, sein Ideal von Literatur umzusetzen.

Über diese drei wesentlichen Punkte hinaus spricht Heinrich Mann in seiner Antwort an den Bruder noch weitere Dinge an, die von lebenslanger Bedeutung bleiben sollten:

»Du dagegen fühlst hinter Dir das beruhigende, stärkende Stimmengewirr eines Volkes. Hunderttausende, die Deine Sprache sprechen, haben in dunklem Drängen ungefähr das, was Du aus Deiner innern Erfahrung heraus klärst. […]. Die Gefahr besteht für Dich höchstens darin, daß Du allzu wohlig in die nationale Empfindungsweise untertauchst, daß das Leben (im Gegensatz zum Künstler) bei Dir gar zu heiter-formlos wird […].« (nach dem 5.12.1903, S. 133)

Hier wird sehr klug eine Gegensätzlichkeit im Politischen betont, die ihre Auswirkungen auch im literarischen Bereich hat. Thomas Manns Repräsentanz wird früh schon vom Bruder bemerkt. Er will für einen großen Teil seiner deutschen Leserschaft sprechen. Und auch die Gefahr, die darin liegt, markiert Heinrich Mann klug und scharf, wenn er davor warnt, »allzu wohlig in die nationale Empfindungsweise« unterzutauchen. Es scheint, als nehme er hier schon Thomas Manns national geprägte Begeisterung über den Ersten Weltkrieg als einen einigenden Volkskrieg vorweg. Vor solchen Verirrungen war der Außenseiter Heinrich Mann gefeit, der sich nicht im Volk bergen konnte, sondern höchstens Gefahr lief, sich zu weit von den aktuellen Stimmungen zu entfernen, eben »zu weit voranzuspringen«, wie er sagt.

Auch den Zusammenhang von Körperlichkeit, Kunst und Politik bei Thomas Mann erkennt Heinrich Mann sehr gut:

»Dieser ganze geschlechtlich-amoralistische Zug der Befreier, der die Geschichte Europas unter Triumphen und Niederlagen von einem Ende zum Andern durchzieht [?], er malt sich in Deinem Kopf als ›Affen und andere Südländer‹. […] Was Dich lenkt, Dich stärkt, Dich beherrscht und Dich [ein unleserliches Wort] macht, ist, wie wir wissen, das heutige Deutschland, das chauvinistische und darum reaktionäre Deutschland Wilhelms II. Es fällt mir nicht ein, gegen die Geschichte und gegen ›euch‹ zu protestiren. Aber täusche Dich nicht über die allgemein geschichtliche Tendenz, deren geistige Diener ›ihr‹ seid. Mit eurer Tiefe und eurer Versonnenheit, mit eurer Vorliebe [?] für das Wegreden [?] des Geschlechtlichen und das unfrei [?] Seelische, […] arbeitet ihr für […] den Absolutismus, dessen Heraufkommen Mommsen in seinen letzten Lebensjahren prophezeit hat.

Ich erinnere mich wohl, daß ich nicht immer liberal gedacht habe. […] Mein künstlerisches Erwachen hat alles andere in Fluß gebracht. Diana, die Freiheitsgöttin, und Minerva haben sich unzertrennlich gezeigt von Venus. Du hast das nicht verstanden. Du meinst die Jahre, in denen ich mich selbst erarbeitet habe, streichen zu können und bist überzeugt, mein Buch liege außerhalb meiner Entwickl[un]g.« (nach dem 5.12.1903, S. 134f.)

Hier verortet Heinrich seinen Bruder politisch sehr genau, und mit der Kategorie der Tiefe spricht er einen zentralen Punkt in der musikalisch-romantischen Weltsicht Thomas Manns an, der sich in den kommenden Jahren immer mehr verstärken und in der Begeisterung für den Ersten Weltkrieg als Kulturkrieg gegen die oberflächlichen westlichen Demokratien kulminieren sollte. Gleichzeitig verleugnet er seine nationalistischen Anfänge nicht, hält sie dem Bruder vielmehr als eine Haltung vor, die er überwunden habe. Wie in einem Brennglas wird zudem der Zusammenhang von Kunst, Sexualität und Politik noch einmal zusammengefasst. Mit seiner Kunst, dem Göttinnen-Roman und der darin extensiv vorkommenden Erotik sei ihm der Weg vom Reaktionären zum Liberalen gelungen, so Heinrich Mann. Dahinter steht der Gedanke, dass dies künftig auch dem Bruder gelingen könne. Heinrich Mann ist in seinem Brief darauf aus, die Kritik des Bruders verstehen zu wollen, trotz aller Verletztheit, um daraus dann Konsequenzen zu ziehen – für sein Schreiben, für sein Leben und für das Verhältnis zum Bruder.

Bei Thomas Mann ist die Motivation im Kern eine andere. Am Ende seines Briefes holt er daher zum entscheidenden Schlag gegen den Bruder aus. Zuerst einmal macht Thomas Mann die Debatte der Brüder öffentlich, indem er sagt:

»Vielleicht, wenn Du diesen Brief aufbewahrst und er kommt dereinst ans Tageslicht, vielleicht werden sich spätere Leute einmal über den Töffel von einem jüngeren Bruder amüsiren, der Deine Größe so garnicht zu schätzen wußte – vielleicht.« (5.12.1903, S. 123f.)

Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass Heinrich Mann diesem Rat gewissermaßen gefolgt ist und Thomas Manns Brief aufgehoben hat. Im Unterschied dazu hat Thomas Mann die Antwort des Bruders, die viel über sein Selbst verrät, weil kaum einer auf dieser intellektuellen Höhe ihn genauer verstanden und beschrieben hat, wohl nicht aufbewahrt. Auch wenn wir nicht genau wissen, warum Heinrichs Schreiben nicht erhalten geblieben ist, kann man diese Vermutung, dass Thomas Mann sich schützen wollte, nicht ganz von der Hand weisen. Wie wenig selbstbewusst Heinrich Mann in Bezug auf die Nachwelt war, kommt in den letzten Seiten seines Briefes zum Ausdruck:

»Du hast schwerlich zu fürchten, daß Deine Irrthümer über mich späterhin ans Licht der Welt kommen. Bei einem Vernünftler und mit Bewußtsein Einsamen gleich mir, erweckt der Gedanke an den Nachruhm nur geringes Interesse. Ich habe hier von dem was ich bin, etwas auszudrücken versucht, nicht damit irgendwann einmal Leute es lesen, die es wenig angeht, sondern damit jetzt einer der Seltenen, die mir, gesetzt, es scheint ihnen der Mühe werth, näher kommen könnten, den Weg weniger leicht verfehlt.« (nach dem 5.12.1903, S. 142)

Nicht nach außen, an die künftigen Leser richtet sich Heinrich Manns Argumentation, sondern nur an den Bruder, der für ihn einer der wenigen ist, denen er sich erklären will, weil ihm alles daran liegt, von Thomas Mann verstanden zu werden – auch und gerade mit seinen Fehlern. So sieht Thomas Mann die große Auseinandersetzung von 1903 wohl nicht. Ihm ist es um die Sicherung der eigenen Rolle als Schriftsteller zu tun, und dafür muss die literarische Rangfrage zwischen den Brüdern entschieden werden. Und Thomas Mann bleibt die Antwort nicht schuldig: