Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: VR Europa

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

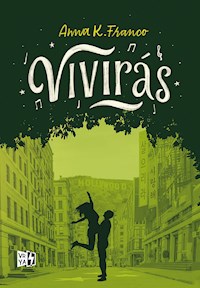

Hilary y Valery son como la noche y el día. Mientras la primera destaca en todos los aspectos, desde los estudios hasta los deportes; la segunda se ha resignado a vivir a la sombra de su hermana. Sin embargo, todo se derrumba cuando Hilary muere. Con una madre devastada y un padre que se encierra en el trabajo, Val empieza a sentirse sola y perdida. Entonces encuentra la lista de los últimos deseos de Hilary, aquellos que no tuvo tiempo de cumplir. Val toma la decisión de llevarlos a cabo a modo de despedida, aunque eso signifique sumergirse en mundos que jamás había imaginado. No sabe que, en realidad, está emprendiendo su propio camino. Un viaje de redescubrimiento en el que comprenderá que las personas no suelen ser lo que parecen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 428

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Primera edición: mayo de 2021

Revisión y adaptación: Textos BCN - Judit Abelló

© Anabella Franco, 2018

© VR Europa, un sello de Editorial Entremares, S.L., 2021

c/ Vergós, 26, 08017 Barcelona - www.vreuropa.es

Todos los derechos reservados.

ISBN: 978-84-123146-9-4

Maquetación: Leda Rensin – Diseño de cubierta: Carolina Marando

Fotografía de cubierta: aerogondo2/Shutterstock.com Yodchai Prominn/Shutterstock.com

Armado de ebook: Tomás Caramella

Este libro se ha impreso en papel procedente de bosques gestionados de forma sostenible y que ha seguido un proceso de fabricación totalmente libre de cloro.

«All we are is dust in the wind».

Solo somos polvo en el viento.

Kerry Livgren (Kansas)

1

Hilary

Hilary era… perfecta.

Los mejores recuerdos que tengo de ella son de hace dos años, cuando yo tenía catorce, y ella, dieciséis.

Es imposible olvidar que se levantaba cada mañana con una sonrisa. Su largo cabello rubio se agitaba cuando saludaba, efusiva, a mamá y a papá. Le daban un bol de leche con cereales y ella se sentaba en un taburete, a veces frente a mí, a leer mensajes en el móvil. Sonreía mientras respondía, mostrando una hilera de dientes blancos. Casi nunca me saludaba; todos sabían que yo tenía un humor de perros de buena mañana.

A decir verdad, por ese entonces, todo lo que tenía que ver con mi familia me ponía de mal humor. A veces me parecía que mis padres intentaban ponerse en mi lugar sin entender nada de nada.

El día que mamá me sentó en el salón y me preguntó si ya había perdido la virginidad, fue como si me obligaran a comer una abundante pila de basura. Por supuesto, me negué a responder. Como siempre, ella puso a Hilary como ejemplo. Respondió que mi hermana no había tenido ningún problema en decirle la verdad; le había hecho la misma pregunta cuando tenía mi edad. No me importaba lo que hubiese hecho Hilary: ella era perfecta. En cambio, yo no podía decirle a mamá que ningún chico me querría porque en la escuela me llamaban «gorda». Mamá nunca lo entendería. De hecho, estaba segura de que respondería: «Por favor, no les hagas caso, Val; tú no estás gorda». Pero no estamos hablando de mí, sino de ella: Hilary, mi hermana mayor.

Tenía una melena rubia hasta la cintura, unos preciosos ojos azules y la belleza que a mí me faltaba. Yo tenía el pelo castaño y los ojos verdes, pero en el instituto tenían razón: estaba gorda. Bueno, quizá solo un poco. Digamos que no tenía el cuerpo esbelto de mi hermana mayor, y que mis tetas eran demasiado grandes en comparación con las de ella, aunque yo era más pequeña. Me daba mucha vergüenza, así que me encorvaba para que no se viera tanto. Solo una gorda podía tener tanto pecho, así que sí: los chicos del instituto tenían razón.

Hilary destacaba por ser muy buena animadora y tener un historial académico excelente. Yo, en cambio, era un desastre. No había nada que me gustara realmente. Las matemáticas se me daban fatal y lengua me aburría. Llegué a dormirme en clase de física e hice explotar un tubo de ensayo en química. ¿Gimnasia? ¡Dios! Cada vez que tenía que padecer ese tormento volvía a casa con varios pelotazos marcados en el cuerpo. Un día hasta me golpearon con un bate de béisbol y estuvieron a punto de tener que ponerme un yeso. Fue mi culpa, por supuesto, por cruzar por donde no tocaba.

Sí, además de gorda, era torpe. Y toda la escuela lo sabía. Pero también era la hermana de Hilary: la chica popular, exitosa y divertida. Y eso me mantenía a salvo de las burlas. Me criticaban, claro, y yo sabía perfectamente de qué hablaban a mis espaldas. Pero al menos nunca me habían metido la cabeza en un retrete, ni me habían hecho esas cosas horribles que sí les hacían a otros.

Saltaba a la vista que Hilary y yo éramos muy diferentes. Hasta nos gustaban estilos de música incompatibles. A ella le encantaba el rock. Se podía pasar horas escuchando recopilatorios de gente que entonaba frases ininteligibles y baterías que competían con el sonido de las guitarras. Yo, en cambio, me dejaba llevar por la música que estaba de moda.

Los compañeros del instituto que venían a casa para hacer algún trabajo conmigo la adoraban. ¿Y quién no? Si teníamos que subir al piso de arriba, espiaban por la puerta entornada de su habitación para ver qué había adentro. Los trofeos deportivos que Hilary había ganado estaban en la vitrina del comedor, y a mamá le encantaba contarles a sus amigos y a mis compañeros historias sobre mi hermana, y ellos las escuchaban encantados.

Sé que dije que hablaría de Hilary, pero me resulta imposible no hablar de mí. Mentiría si dijera que en la vida sentí celos. Lo cierto es que, a veces, hasta me daba la sensación de que era la hija preferida de mamá, y eso me llevaba a ser hostil. Mi mal humor de buena mañana era una excusa para demostrarles que no les necesitaba y que podían hacer lo que quisieran con su amor. Lo cierto es que, por otro lado, las diferencias que había entre Hilary y yo nunca consiguieron alejarme de ella.

A veces nos reíamos juntas y veíamos alguna película cuando papá y mamá salían. No le gustaba que tocara sus cosas, sin embargo, cuando había quedado y me quejaba porque nada me quedaba bien, ella aparecía en mi habitación con algo para prestarme. Su ropa siempre me quedaba mejor, quizá porque tenía mejor gusto a la hora de vestir. En mi armario destacaban el negro y el marrón; el hecho de estar «gorda» me hacía querer pasar desapercibida y me escondía tras colores oscuros. Toda la ropa de Hilary era colorida, como ella, y conseguía transformar a las personas que nos rodeaban. Aunque teníamos cuerpos distintos, me quedaba bien porque era más alta que yo.

Nunca olvidaré el sonido de mi teléfono cuando Hilary me llamaba. El tono que le había puesto era una canción de los 70 que nuestros padres solían poner en el coche cuando éramos pequeñas: Dust in the Wind, de Kansas. Les hice creer a todos que había elegido semejante reliquia por el significado del título: «polvo en el viento», en el sentido de que habría sido mejor que su llamada se evaporara. La gente se reía cuando les contaba esa tontería.

Como he dicho: todos amaban a Hilary. O, al menos, lo hicieron hasta que se puso enferma.

Entonces, los aplausos en el gimnasio se apagaron, las buenas notas terminaron y las visitas fueron disminuyendo. Al principio, sus amigas venían cada dos por tres. Cuando la quimioterapia hizo que perdiera el cabello y le salieran ojeras, ya solo venían unos pocos. La única que venía a casa cada semana era su mejor amiga, Mel; le traía los deberes para que se entretuviera y le leía libros que le daba su profesor de literatura. Incluso mis únicas amigas, Liz y Glenn, dejaron de venir. Supuse que Liz estaba ocupada con los estudios, ya que vivía para el instituto, y que el padre de Glenn se había vuelto más estricto de lo que era y ahora también le impedía ir a casa de sus amigas. Al final me confesaron que, como habían notado la gravedad de la enfermedad, no querían molestar.

Cuando Hilary se puso enferma, mamá dejó de trabajar. Estaba agotada y solo vivía para mi hermana. Papá conservó su trabajo —de algo teníamos que vivir, ¡ya os digo yo que el cáncer acaba con las finanzas de cualquiera!—, así que, si antes ya me prestaban poca atención, ahora mucho menos. Por si fuera poco, cuando las cosas empeoraron, en lugar de pasar más tiempo en casa, empezó a pasar más tiempo en la oficina. Decía que necesitábamos dinero. Mamá le reprochaba que necesitábamos su ayuda. Los problemas no paraban de crecer.

Debo ser sincera: por aquel entonces aún no era consciente de todo lo que estaba pasando. En el fondo, no acababa de entender la gravedad de la situación y me imaginaba que, con el esfuerzo de nuestros padres, Hilary se recuperaría. Mamá también lo creía, por eso la llevaba al médico y a las sesiones de tratamiento todas las semanas. No sé qué pensaba papá.

Mientras tanto, yo seguía con mi rutina habitual: iba al instituto, me lo pasaba bien con mis amigas, espiaba al chico que me gustaba en clase.

El sábado que todo cambió, fui al cumpleaños de un compañero. Liz también estaba allí. Glenn no había ido; como era de noche, seguro que su padre no se lo había permitido. A decir verdad, no nos llevábamos bien con nadie de la fiesta; el chico solo nos había invitado porque era nuevo y tenía aún menos amigos que nosotras. Debido a su personalidad, Liz no solía caer bien a la gente. Era una alumna de sobresaliente, pero a veces podía llegar a ser muy egoísta. A Glenn también la criticaban, aunque en su caso era porque la consideraban ingenua. Iba mucho a la iglesia y todos la encontraban bastante aburrida. De algún modo, éramos tres inadaptadas.

La música sonaba muy fuerte. Liz estaba sentada en un sofá, a mi lado, editando una foto que acababa de hacer. Alzó la mirada cuando un chico empezó a volcar cerveza dentro de un jarrón para beber de allí con sus amigos.

—Este novato no sabe en qué lío se ha metido al invitar a toda esta gente —bromeó, gozando un poco de la situación—. Esta fiesta no da para más. Me voy —determinó mientras se levantaba—. ¿Vienes?

La cogí de la mano y ella se inclinó para oír lo que iba a decirle:

—Hay un chico que lleva mirándome toda la noche. No le conozco, debe ser amigo del novato.

—¡¿Por qué no lo has dicho antes?! —exclamó, riéndose—. Me habría alejado para que pudierais estar solos.

—La mayoría te miran a ti. Lo raro es que ese se haya fijado en mí.

—No es raro, ¡tonta! —me dio un golpe en el brazo—. Eres preciosa, y eso es lo único que les importa. Quédate un rato más. Más te vale escribirme luego y contarme cómo ha ido todo con tu admirador. Ojalá valga la pena, aunque lo dudo —me guiñó el ojo y se alejó.

A pesar de que éramos muy amigas, Liz hablaba poco de su vida. Solo sabía que sus padres se habían divorciado hacía años, que su padre se había mudado a otro estado y que ella vivía con su madre. Nunca hablaba de su familia ni de problemas personales si estaban relacionados con sus padres, y casi nunca nos invitaba a su casa. Aunque era muy guapa y muchos chicos le iban detrás, Liz no estaba interesada en ellos. Decía que ninguno valía la pena, que eran todos iguales y que solo les importaba nuestro cuerpo. No creía en el amor, aunque no tenía mucha experiencia. Yo suponía que el divorcio de sus padres la había afectado en ese aspecto, aunque nunca me lo confesaría.

Cogí un vaso y bebí un poco de cerveza. Quería olvidar que el chico que me miraba podía perder interés en cuanto alguien me llamase «gorda». Aunque tenía dieciséis años, no contaba con la lucidez suficiente para entender que un idiota que se dejase llevar por los demás no se merecía a una chica como yo. En ese momento, ese chico me gustaba y me alegraba que fuera recíproco.

El chico del cumpleaños se acercó y me puso una mano en el hombro.

–Val, hay dos personas fuera. Dicen que son tus tíos y que han venido a recogerte.

—¿Mis tíos? —pregunté frunciendo el ceño.

Cogí el teléfono, que había dejado tirado sobre la mesa, rodeado de vasos plásticos, platos y aperitivos, y revisé los mensajes. Tenía dos llamadas perdidas de papá y un mensaje de mamá: «Ven a casa ya».

Me puse incluso más nerviosa que cuando Brian me tiró la bebida encima y Tim abrió la puerta del baño mientras yo estaba en ropa interior, intentando quitar la mancha.

—Gracias —le dije, y salí recogiendo el abrigo que había dejado en un perchero junto a la puerta.

Subí al coche, enfadada. No me podía creer que mi madre hubiera enviado a su hermana y su marido a recogerme solo porque no quería que me fuera a una fiesta mientras ella tenía que quedarse a cuidar de Hilary.

—¿Por qué habéis venido a buscarme? —me quejé. ¿Qué más daba si estaba en casa o no? Mis padres ni siquiera se enteraban de que estaba ahí, ¿por qué querían que volviera?

Mi tía se giró y yo me quedé de piedra. Lloraba a mares. Se sonó la nariz mientras volvía a llorar y sollozó:

–Lo siento, Val. Tu hermana ha muerto.

2

Lágrimas

Cuando alguien muere, la gente parece quererle más que nunca. Todo lo malo que hizo, los errores que cometió, las injusticias que perpetró, todo eso se olvida. Una vez muertos, todos somos buenas personas, y los vivos fingen estar compungidos. En realidad, solo unos pocos se quedan realmente afectados. El resto solo aparece como si, de repente, necesitáramos su presencia, aunque antes pareciera que se hubieran evaporado.

Mi hermana era muy buena persona. Pero, aun así, muy pocos vinieron a visitarla cuando se estaba muriendo. Ahora no les necesitábamos. Lo habíamos hecho cuando Hilary gritaba de dolor por las noches. Cuando vomitaba por la quimioterapia, cuando cada vez nos visitaba menos gente, como si temieran que la muerte se los llevara por error cuando la viniera a buscar. Ahora que se había ido, paradójicamente, la gente había «resucitado», pero yo solo quería que se marcharan.

Estaba sentada en el sofá de casa, rodeada de personas vestidas de negro que comían canapés como si estuvieran en una fiesta. Al contrario del noventa por ciento de mis días, no deseaba vestirme con colores oscuros. Había combinado algunas de las últimas prendas que me había prestado Hilary: una blusa roja, un pantalón verde y unas deportivas.

—¡Val!

La voz de Liz me alejó de mi ensimismamiento. Se sentó con la corrección que la caracterizaba y miró al hombre que tenía al lado. Ni siquiera yo lo conocía, creo que era un compañero de trabajo de mi padre. Liz le pidió disculpas por haber movido el sofá al sentarse. El señor hizo un gesto cortés con la cabeza.

Mi amiga era tan perfecta como Hilary: sacaba buenas notas, era inteligente y guapa. En ese momento, me recordó a ella.

—¿Cómo estás? —preguntó acariciándome la muñeca.

—Bien —respondí en voz baja. No acostumbraba a ser el centro de atención, pero desde que había empezado el funeral, cada dos por tres venía alguien a darme el pésame.

Una compañera de mi hermana nos interrumpió para saludarme.

—Hola, Val. Lo siento mucho. Hilary era tan buena…

Me quedé en silencio. ¿Por qué no había aparecido cuando mi hermana estaba enferma y necesitaba el apoyo de sus amigas? ¿Por qué la gente pensaba que era obligatorio hablar bien de los muertos? Resultaba irónico que, mientras la persona seguía viva, hicieran todo lo contrario. Porque Hilary era popular y todo el mundo la quería, pero estoy segura de que, alguna vez, también la habían criticado.

De pronto escuché como mamá empezaba a llorar otra vez. Esta situación ya se había repetido varias veces desde el inicio del funeral. No pude evitar buscarla con la mirada y la encontré de pie, abrazada a una amiga.

¡Mierda! No quería estar ahí.

Los funerales son una cosa estúpida. No entiendo para qué querrías llorar abrazada a alguien que no te sostuvo la mano cuando tú sostenías la de tu hija enferma. Pero así funciona el mundo adulto: pura hipocresía. Bueno, a decir verdad, tampoco se diferenciaba demasiado del instituto.

Liz pasó mucho tiempo conmigo, aunque se fue con la excusa de que su madre la llevaría de compras. La noche anterior me había contado que ya la había llevado al centro comercial hacía una semana. Aunque no parecía muy contenta por ir de compras, supuse que ella, como yo, odiaba los funerales, pero no se atrevía a confesármelo. Hacía bien en irse; si yo hubiera podido, habría hecho lo mismo.

La gente iba llegando a medida que otros se iban, pero yo no lo soportaba más. Si escuchaba una sola condolencia más, gritaría. Miré por la ventana y vi como una figura conocida se acercaba. Aunque era una mujer de unos sesenta años, conservaba una apariencia juvenil. Tenía el pelo rubio y llevaba una falda de colores que había combinado con una blusa hindú blanca. ¡Vaya! No era la única a la que no le importaban las normas de vestimenta.

Para mi sorpresa, mi padre bloqueó el camino de entrada e impidió que la mujer llegara hasta la casa. Resultaba imposible escuchar qué le decía, pero me di cuenta de que la estaba echando. Ella intentó acariciarle la cara. Él le apartó la mano y señaló la calle. Al final, la mujer volvió sobre sus pasos mientras se secaba las mejillas.

La única persona a la que mi padre podría haber echado de esa manera era a mi abuela, su madre. Así que ahí estaba: después de diez años de ausencia, Rose Clark había aparecido en el funeral de su nieta. La seguía llamando «Clark» porque ni siquiera recordaba su apellido de soltera. ¿Cómo iba a recordarlo si cuando desapareció de nuestras vidas yo solo tenía seis años y mi padre nos prohibió hablar de ella? Bueno, no es que nos sentara un día y nos dijera: «En esta casa no se habla de la abuela», pero resultaba evidente que el tema le fastidiaba y que simplemente no se hablaba de ella.

La escena terminó justo cuando una vecina se sentó a mi lado y me sonrió, compungida. Tenía un pañuelo húmedo en la mano, había estado llorando.

—Tienes buen aspecto—comentó—. Eso no es bueno. No hay que guardarse el dolor dentro.

Tenía ganas de responderle: «¿Y a usted qué le importa?»; no quería que me diesen consejos que no había pedido. Sin embargo, no había derramado ni una sola lágrima desde que me había enterado de que Hilary había muerto. Se me nublaron un poco los ojos cuando llegué a casa y papá y mamá me abrazaron. Pero llorar, lo que se dice llorar, no lo había hecho.

No sabía qué contestar, así que me encogí de hombros.

Dos hombres que estaban sentados cerca de nosotras se rieron. Uno de ellos se tapó la boca y los dos se miraron como si acabaran de cometer una imprudencia.

Estaba cansada de que me dieran el pésame y no quería hablar con nadie, así que saqué el móvil. Eliminé los mensajes de algunas personas que seguían enviándome saludos —no era tan popular y no era mi cumpleaños—, y busqué un juego.

Creo que la música de circo se oyó hasta en la acera de enfrente. Me había olvidado de desactivar el sonido.

Cuando levanté la cabeza, varias personas me miraban. Nunca había visto tantos sentimientos en los ojos de la gente: pena, indignación, curiosidad. Cada persona experimentaba un sentimiento diferente, y eso me despertó un lado rebelde que no sabía que tenía. En vez de pedir disculpas y guardar el móvil, bajé la cabeza como si nada hubiera pasado y seguí jugando.

Papá se acercó a los poco minutos.

—¿Qué haces? —me regañó, tapando la pantalla con una mano.

Le miré al instante. Ya no me cabía ninguna duda de que se había enfrentado a su madre; era la única explicación a su mal humor. Más allá del dolor propio de la situación tan horrible que estábamos atravesando, pude ver que estaba muy enfadado, y apostaba a que no se debía solo a mi actitud.

—No quiero estar aquí —me atreví a manifestar.

—¿Por qué no? Es el funeral de tu hermana.

—¿Puedo irme a mi habitación? —pregunté con la voz entrecortada. No iba a llorar, el ardor que sentía en los ojos solo era resentimiento.

—Vete —respondió mi padre, señalando las escaleras del mismo modo en que le había indicado la calle a su madre hacía solo un momento.

Me puse de pie y me alejé del tumulto.

Por un lado, me sentí aliviada. Por el otro, parecía que una mano me estuviese oprimiendo la garganta.

Camino a mi cuarto, pasé por la de Hilary. Me quedé de pie frente a la puerta, mirando a la nada. Por un instante, deseé abrir la puerta y que ella estuviera en la cama, aunque fuese sobreviviendo gracias a los aparatos médicos. Enseguida recordé que eso no era vida y me la imaginé sentada frente al armario, pintándose las uñas, y deshice la primera fantasía.

Abrí la puerta despacio, no fuese a ser que me encontrara con su fantasma. La habitación estaba a oscuras; las cortinas seguían cerradas. Encendí la luz y me atreví a dar un paso. Hacía frío y había poco espacio. Todavía no habían retirado la camilla y los aparatos que habían mantenido a mi hermana con vida durante los últimos meses, así que todo estaba abarrotado. Su preciosa habitación, pintada de color rosa, parecía un hospital y a la vez un depósito.

Entré sin cerrar y observé el armario. Abrí una puerta y me quedé observando las fotografías que Hilary había pegado dentro. Se la veía sonreír con sus amigas, con papá y mamá cuando era niña… ¡conmigo! Nunca me había dejado mirar sus fotos, así que supuse que no tendría ninguna de las dos. Pero ahí estaba: ella, con seis años, dándole la mano a una Val de cuatro. Se me hizo un nudo en la garganta.

Cerré la puerta y me giré, suspirando, hacia las paredes empapeladas. Observé las cortinas rosas, el tocador blanco. Fui hacia ahí y pasé un dedo por el joyero, los perfumes y el maquillaje. Cuando me pareció que el nudo se me hacía más grande, me senté en la cama. Saqué el móvil del bolsillo y, masoquista como era, busqué la canción de nuestra infancia.

Y así, escuchando Dust in the Wind, me eché a llorar como si la que debiera enfrentarse a la muerte fuera yo y no mi hermana.

Escuchando Dust in the Wind comprendí que Hilary se había ido para siempre. Entendí que no regresaría, que nunca jamás volvería a llamarme. Supe por primera vez que, a veces, la vida era dura e injusta, y que estaba enfadada. Muy enfadada. No con la gente, ni con mis padres, ni siquiera con la vida misma, sino con la muerte. La muerte que todo se lo lleva y todo lo arruina.

Las lágrimas son arte. Indican tanto tristeza como felicidad, y caen de una manera sublime. Salen de los ojos, es decir, de dentro, y se deslizan por la cara hasta derramarse en cualquier parte: un pañuelo, los dedos, la piel de otra persona. Las lágrimas aprisionan y liberan, pero, sobre todo, son lo más auténtico que tenemos.

Lloré tanto que no me quedaron fuerzas para nada más.

Alcé la cabeza y deseé haber saludado a Hilary cada mañana. Deseé haberme alegrado de sus logros en vez de sentir envidia, haber sido mejor como hermana. Quizá algún día, como aquel en que nos sacamos la foto que tenía colgada en el armario, lo había sido.

Volví a mirar el tocador y el enorme espejo de pie en el que Hilary se miraba cada vez que iba a salir. Ahora era yo quien se reflejaba en él, con los ojos enrojecidos de tanto llorar y la ridícula ropa con la que intentaba demostrarle al mundo mi opinión acerca de los funerales. Los muertos se llevan por dentro, no deberían ser máscaras sociales.

Me quedé un largo rato sentada en la cama, y cuando sentí que el frío iba a devorarme, me puse de pie para irme.

Entonces lo vi. La esquina de un papel sobresalía de la parte posterior del espejo, justo por el lado más alto. Supuse que estaría allí por alguna razón estúpida, como separar el cristal del espejo de la estructura de madera, pero enseguida me di cuenta de que eso no tenía sentido.

Me acerqué y lo observé mejor. Quizá era mi imaginación, pero me pareció ver algo escrito.

La curiosidad fue más fuerte que la cautela y di un salto, intentando alcanzarlo. Por supuesto, fracasé: estaba demasiado alto. Me acerqué más al espejo y volví a saltar, con la intención de atrapar el papel con los dedos.

Mi caída fue espectacular. Pisé mal, me precipité hacia delante y empujé el espejo con todo el peso de mi cuerpo. Enseguida me eché hacia atrás, intentando recuperar el equilibrio, y me olvidé por completo de sujetar el espejo. Cuando quise darme cuenta, era demasiado tarde: se inclinó hacia delante después de haberse tambaleado. Apenas tuve tiempo de apartarme de un salto antes de que se estrellara contra la camilla que había junto a la cama.

Los trozos de cristal saltaron por todas partes, fue un milagro que no me cortase con alguno. Acabé con las deportivas cubiertas de esquirlas; el papel cayó a mi lado. Ya que había hecho tanto estruendo, lo recogí y lo abrí. Me temblaron las manos al leer: «Diez cosas que quiero hacer antes de morir».

Iba a seguir, pero la llegada de mis padres me interrumpió la lectura. Doblé el papel lo más rápido que pude y me lo guardé en el bolsillo. Si era de Hilary, supuse que lo correcto habría sido dárselo a mi madre. Sin embargo, mis reflejos me llevaron a esconderlo, como si hubiera descubierto algo prohibido.

Mamá se apoyaba en el marco de la puerta; había llegado dando trompicones. Papá me miraba, confundido, desde el pasillo.

Ella fue la primera en moverse.

Se acercó, me apretó los brazos contra el cuerpo y me sacudió con fuerza.

—¡¿Qué haces?! —me gritó—. ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué has entrado? ¡Mira lo que has hecho!

Dio media vuelta para mirar el desastre, se acuclilló junto al espejo y acarició un borde de la estructura de madera. Giró la cabeza y me miró de una forma que nunca antes había visto.

—Vete de aquí. ¡Esta habitación debe permanecer intacta!

Tragué con fuerza. Tenía los ojos muy abiertos y la respiración agitada. ¿Por qué me prohibiría entrar en el cuarto de mi hermana? Al parecer, aunque ya no estuviera, seguía siendo la favorita de mamá. Un espejo y un dormitorio eran más importantes que yo.

Me giré y salí sin responder. Papá me paró en el pasillo.

—¿Estás bien? —me preguntó—. ¿Te has hecho daño?

Parecía que, después de todo, le importaba a alguien.

Negué con la cabeza, dominada de nuevo por el nudo en la garganta, y hui a mi habitación.

3

La lista

Mi habitación, que siempre había sido un refugio, parecía una cueva siniestra. No solo me sentía devorada por el dolor, sino que, además, estaba molesta. No entendía la actitud de mamá: para mí, usar las cosas de mi hermana era una forma de honrarla. Para ella, el simple hecho de tocarlas era un pecado. Intenté convencerme de que se trataba de algo pasajero y de que, con el pasar de los días, entraría en razón. Tenía que ser así.

Me senté en el borde de la cama. Metí la mano en el bolsillo del pantalón y saqué la lista. Ahora que podía observarla mejor, se trataba de un papel blanco escrito con boli negro. La letra de Hilary era inconfundible: meticulosa y redondeada, casi como un dibujo.

«Diez cosas que quiero hacer antes de morir».

¿Podía alguien resumir su vida en apenas diez deseos? ¿Cuántos habría llegado a cumplir? ¿Cuándo habría escrito esa lista?

Bajé la vista y fui directo a la firma. Ponía «Hillie», como solíamos llamarla, y debajo había una fecha. Ya tenía la respuesta a una de mis preguntas: había escrito la lista cuando el cáncer había hecho metástasis, es decir, cuando la enfermedad había empeorado. Después, Hilary solo vivió cuatro meses, la mayoría de los cuales se los pasó conectada a las máquinas que la mantenían con vida. Aún no sabía qué había escrito, pero estaba casi segura de que, si había logrado cumplir algo, no había sido mucho.

Respiré hondo y empecé a leer.

1. Decir lo que pienso más a menudo.

2. Ver a la abuela sin importar lo que diga papá.

3. Ir a un concierto de rock.

4. Nadar en el mar al amanecer.

5. Hacerme un piercing.

6. Tener sexo.

7. Comer la pizza más grande del mundo.

8. Ir a ver un partido de la NBA.

9. Besar a alguien en Times Square la noche de Año Nuevo.

10. Hacer algo que valga la pena por alguien.

¡¿Así que Hilary aún era virgen?!

Después de pensar eso estuve a punto de mirar el cielo. No era una persona religiosa ni mucho menos, pero me sentí fatal. ¿Cómo se me podía ocurrir semejante tontería cuando estaba asistiendo a lo más triste de la existencia de una persona: la comprensión de que la vida nunca es lo suficientemente larga para hacer todo lo que queremos?

Dejé el papel sobre la almohada y me quedé mirando la pared fijamente.

No vivíamos en un pueblo en medio de la nada; estábamos en Nueva York, y mi hermana nunca había ido a un partido de la NBA. ¡Es que nunca nos hubiésemos imaginado que quisiera ir a uno! O, al menos, yo no.

Nunca le había gustado el baloncesto, y a mi familia tampoco. Era animadora del equipo de fútbol americano. Quizá no le interesaba el deporte, sino hacer algo distinto. El concierto de rock era obvio, pero lo de nadar en el mar al amanecer también me había sorprendido. Sentí que ese deseo representaba ser libre. Libre de las máquinas, de la enfermedad, de la muerte.

Tenía que darle la lista a mamá, seguro que la ayudaría a conocer mejor a su hija ahora que se había ido, si es que le pasaba lo mismo que a mí. Sin embargo, estaba enfadada y preferí quedármela. Me puse de pie y, para que mis padres no la descubrieran, la escondí en el último cajón de mi cómoda, debajo de unos jerséis que ya no me ponía.

Volví a la cama y abracé la almohada hasta quedarme dormida.

Alguien llamó a la puerta y me despertó. Papá abrió y me avisó de que la gente se había ido y que debía bajar a comer algo. Le di las gracias y me levanté enseguida.

Era el único que quedaba en la cocina, recogiendo el desorden que habían dejado las visitas.

—No hagas mucho ruido, tu madre se ha tomado unas pastillas que le recetó el médico y se ha quedado dormida —me informó.

Me senté en la mesa, acerqué un plato con algunos canapés y me los quedé mirando. Después de meter vasos en el lavavajillas, papá se giró, se apoyó en la encimera y se cruzó de brazos.

—Val —le miré—, me gustaría saber si estás bien.

—Estoy bien —aseguré.

—Hoy has actuado de forma muy extraña. Es imposible que la muerte de Hillie no te duela. Sabemos que estás sufriendo tanto como nosotros y creemos que deberías exteriorizarlo.

—¿«Creemos» o solo tú lo crees?

—Mamá también. Pero le está costando asimilar lo que nos pasa y aún no puede hablar de ello —«ello» era la muerte—. Sabes que ella vivió la enfermedad de Hillie más de cerca; le costará reponerse y tenemos que ayudarla.

—¿La conversación es sobre ella o sobre mí? —pregunté. No porque no me importara mi madre, sino porque no quería sentirme mal por haber entrado en el dormitorio de Hilary y haber armado un desastre. Como he dicho antes: podía ser muy torpe y, por cómo se había puesto mamá, eso no la había ayudado para nada.

—La conversación es sobre ti, cariño, lo siento —respondió papá—. Queremos que estés bien. Bueno, al menos, lo mejor posible. Te ofrecimos ir a un psicólogo cuando enfermó, ¿lo recuerdas? No insistimos porque el dinero escaseaba y consideramos que tu hermana lo necesitaba más.

—Lo sé. No me hacía falta ir a terapia, no te preocupes.

—Pero ahora podemos pagarlo.

—No hace falta, papá, gracias.

—No te precipites en tomar la decisión, solo es una propuesta. Decide cuando te sientas preparada.

Asentí con la cabeza y me metí un canapé en la boca para que no insistiera y para que creyera que estaba bien.

—Esa ropa… —continuó él.

—Era de Hillie, sí —dije antes de que siguiera hablando.

—Creo que sería mejor que no usaras ropa de Hillie delante de mamá. Al menos durante un tiempo.

—¿Irá al psicólogo?

—No lo sé, aún no lo hemos hablado.

Nos volvimos a quedar en silencio.

—Papá.

—¿Sí, cariño?

—Será extraño dormir sabiendo que los gritos de dolor de Hillie no nos despertarán a media noche.

No sé de dónde salió eso o por qué lo dije justo en ese momento, pero le acabé de romper el corazón.

—Hillie ya no sufre más —dijo con entereza, aunque se le quebró la voz—. Vamos, come; tienes que mantenerte fuerte. ¿Qué harás mañana? Tengo el día libre en el trabajo, ¿quieres ir a al instituto?

No lo había pensado.

—Sí, quiero ir —dije.

—¿Estás segura?

—Estoy segura. Gracias.

Asintió y se giró para seguir vaciando platos en la basura y colocarlos en el lavavajillas. Me lo quedé observando un momento: la espalda ancha, los hombros erguidos, las piernas largas. Papá. Prácticamente lo miraba con los mismos ojos de cuando era niña; esperaba que, ahora que Hillie se había ido, dejara de vivir para trabajar.

Después de comer dos canapés, le ayudé a tirar los restos a la basura y a guardar la vajilla limpia. Poco después nos despedimos con un abrazo y cada uno se fue a su habitación.

Casi no dormí pensando en Hilary. Me preguntaba dónde estaría y si me estaría espiando. Sentí miedo, pena, tristeza y dolor, todo al mismo tiempo. Lloré un rato, recordé nuestros mejores momentos y, al final, me acabé riendo al recordar que, una vez, cuando tenía cinco años, me pidió que le cortase el pelo y le hice un estropicio.

Sí, Hilary había sido una buena hermana, y eso me acompañaría toda la vida.

Cuando bajé las escaleras la mañana siguiente, mis padres aún no se habían levantado. Me preparé un bol con cereales, comí un par de tostadas y me fui al instituto.

Glenn fue la primera en correr hacia mí cuando me vio abriendo la taquilla.

—¡Val! ¿Cómo estás? Pensaba que no vendrías —dijo.

—¿Qué sentido tendría quedarme en casa? —respondí.

—¡Cuánto lo siento! Lamento no haber ido ayer. Estaba en la iglesia, mi padre no me dejó faltar a misa para ir.

Glenn era morena y vivía en Harlem, un barrio lleno de afroamericanos. Cantaba como nadie y no se perdía un solo día de ensayo —y mucho menos de celebración— con el coro de su iglesia.

Se me escapó una sonrisa: el padre de Glenn era pastor, así que en su casa eran muy religiosos. Sin embargo, no había permitido que su hija faltara a la iglesia un domingo para acompañar a una amiga que acababa de perder a su hermana.

Como parecía compungida de verdad, me tragué las emociones y le dije que no pasaba nada, que había recibido su mensaje y que le agradecía que rezara por mi familia. ¡Lo hacía! Pero�necesitaba algo más. Algo que ni mi familia, ni mis amigas, ni ninguna de las personas que conocía podía darme. Lo peor de todo era que no sabía qué me faltaba. Hilary, por supuesto. Pero había algo más. Era como si su muerte me hubiera hecho darme cuenta de que, en realidad, siempre había estado un poco vacía.

Intenté sobrevivir a ese día entre las condolencias de los profesores y las clásicas tonterías de mis compañeros. Aunque una persona hubiese muerto, el mundo seguía girando. Nada cambiaba, excepto los afectados por esa partida, que en este caso se reducía solo a mamá, papá y a mí. Tres contra el mundo.

Ir al instituto, de todos modos, me ayudó. Sin embargo, a veces pensaba en cosas como que Hilary no había podido ir a la universidad. Aun así, me entretuve con un experimento en clase de ciencias, leí en voz alta un poema en literatura y hasta me atreví a defender a mi amiga.

—Hoy en día la gente no ama —dijo Liz. Estábamos hablando sobre el amor—. Los chicos solo buscan una chica bonita de la que puedan presumir delante de sus amigos y pasar el rato con ella.

—Envidiosa —murmuró uno, fingiendo que tosía. Los demás se rieron. Liz era una de las chicas más guapas del instituto; ese tonto no sabía lo que decía.

—Chicos —les regañó la profesora, muy poco enérgica para mi gusto, y volvió a mirar a mi amiga—. Eso que expones es una problemática muy cierta, Elizabeth. Más adelante trabajaremos el tema de la mujer como objeto sexual —los profesores llamaban a Liz por su nombre completo, aunque ella lo odiaba. Se oyeron algunas risas más—. Pero no todos los chicos son así, te lo prometo. Fíjate: Lord Byron era un romántico.

—Pues entonces tendríamos que ir al siglo xviii para encontrar un chico que valga la pena —acoté, mirando al idiota que había llamado envidiosa a mi amiga. Los demás hicieron un largo «Uh», sorprendidos por mi nueva actitud.

Cuando llegué a casa, mamá seguía en la cama y papá no estaba. Como ella dormía, bajé las escaleras e intenté llamar a papá. Descolgó al cuarto pitido.

—Lo siento, Val, ha habido una urgencia en el trabajo y he tenido que ir a la oficina. Volveré tarde. Hay comida en la nevera. Por favor, asegúrate de que mamá coma algo.

—Sí, de acuerdo. Adiós.

Dediqué el resto de la tarde a hacer deberes y a preparar la cena. Nada muy elaborado, solo lo que me permitía mi mala mano para la cocina. Preparé dos platos, dos vasos, dos pares de cubiertos y subí a buscar a mamá.

—Mamá —la llamé mientras le tocaba el brazo. Me pareció que no se había levantado en todo el día—, vamos a cenar.

—No tengo hambre, Val, gracias —respondió con un hilo de voz. Las sábanas estaban llenas de pañuelos de papel, de los cuales aún tenía uno en la mano. Hacía mucho calor y me dio la impresión de que estaba sudando.

—Por favor… Ya la he preparado. Acompáñame a la mesa.

—Déjame en paz.

Me erguí de golpe; la frase me sacudió. Sentí rabia y bajé las escaleras corriendo. Llené el plato de comida, serví agua en su vaso y lo puse todo en una bandeja. No iba a rechazarme de esa manera; le había prometido a papá que comería, así que lo haría.

Subí la bandeja llena y la dejé sobre la mesita de noche. La volví a despertar y hasta la sacudí.

—Te he traído la cena. Papá me ha pedido que te obligara a comer. Por favor, no me hagas esto —supliqué.

Nunca respondió.

Fue la peor semana de mi vida. Mamá casi no se levantó de la cama, papá trabajaba todo el día y yo solo tenía el instituto.

El domingo, deseé huir a un mundo paralelo. Glenn estaba en la iglesia y Liz estudiando para sacar las mejores notas de la clase. Mamá seguía en la cama y papá intentaba que se levantase. Entonces entendí que estaba completamente sola, que la enfermedad no había acabado con la muerte de Hillie y que mi familia quizá estaría enferma toda la vida.

Me sentía triste e impotente. Estaba tan molesta que hasta me enfadé con Hilary. Le pregunté por qué se había puesto enferma y por qué se había ido, como si ella tuviera la culpa.

Así fue como volví a la lista. Me senté delante de la cómoda y busqué entre la ropa hasta encontrarla. Releí cada palabra que había escrito Hillie, cada deseo, y sentí como se me llenaba el alma.

Esa semana había sido espantosa en casa, pero diferente en el instituto. Me había atrevido a participar en clase, algo que nunca hacía porque el rechazo me daba demasiado miedo, y había disfrutado de las asignaturas, quizá porque eran lo único que me ayudaba a desconectar. Por primera vez, los estudios habían sido mi válvula de escape. ¿Y si había otros métodos? ¿Y si el modo de honrar a alguien no era hacer un funeral y mantener su dormitorio intacto? ¿Y si Hilary, desde el más allá, había tirado ese espejo para que yo tuviera su lista?

Bueno, eso último suena muy exagerado. Pero, fuese como fuese, había llegado a mis manos y debía hacer algo al respecto.

Hilary no había tenido tiempo de cumplir sus sueños, y aunque no podía darle más días, podía cumplir sus deseos.

4

La estafadora

Me puse manos a la obra y copié la lista de Hillie en otra hoja. No quería tocar la suya porque quería guardarla de recuerdo. Además, no descartaba dársela a mamá algún día.

La releí varias veces y me pregunté si dejaría alguna sin cumplir. Había algo que me perturbaba cada vez que lo leía, y era el punto del sexo. Podía besar a un desconocido en Times Square la noche de fin de año, pero el sexo era algo que simplemente llegaba, y no pensaba acostarme con cualquiera solo para cumplir un sueño de mi hermana. Nunca tendría sexo por el simple hecho de que me lo indicara una lista, así que taché el punto número seis. Mi decisión era irreversible: el punto número seis no existía.

El segundo me parecía el más difícil. Ir a ver a la abuela cuando a duras penas me acordaba de ella y papá no la había querido ni en el funeral de su hija, era, como mínimo, una locura. Si él se enteraba de que había desobedecido sus órdenes, se desataría una guerra.

Me detuve enseguida. No podía empezar a tachar deseos a diestro y siniestro; habría sido como jugar con los sueños de mi hermana. ¿Qué es la vida, sino una aventura tras otra? Si quería demostrarme a mí misma que era capaz de cumplir los deseos de Hillie a pesar de que a mí nunca se me hubieran ocurrido, me convenía empezar con algo difícil. Cualquier persona se podía comer una pizza. Ir a ver a la abuela era de valientes.

Lo primero que hice fue buscar «Rose Clark» en internet. Por supuesto, aunque se la veía bastante jovial, no tenía redes sociales. También podía ser que usara su apellido de soltera, pero no sabía cómo averiguarlo si no era preguntándoselo a mi padre. Enseguida se me ocurrió que una persona de sesenta años quizá no tendría Facebook, pero sí teléfono fijo, así que la busqué en el listín telefónico.

Cuando descubrí que existía una Rose Clark en el barrio chino, me dio un vuelco el corazón. La alegría solo duró unos segundos: si era china, era imposible que fuera era mi abuela. Pero allí no solo vivían chinos, aunque sí que eran la gran mayoría. Tendría que ir para salir de dudas.

Como mamá se pasaba el día encerrada en su habitación y papá en el trabajo, ni siquiera tuve que darles explicaciones. Al día siguiente, cuando salí del instituto, me resultó muy fácil tomar el metro hasta el barrio chino. No solía ir mucho por ahí, así que tuve que usar el móvil para encontrar la dirección.

Cuando llegué a la puerta, me quedé pasmada. Se trataba de un pequeño local con una ventana cubierta por cortinas rojas. Detrás del vidrio había un cartel luminoso que anunciaba «Mentalista». Me reí sin tapujos, aunque corría el riesgo de que los transeúntes considerasen que estaba loca. Nunca me había creído ese cuento de que algunas personas podían adivinar el futuro, y dudaba de que mi abuela fuera una estafadora que se aprovechara de la gente que entraba en su tienda en busca de mentiras místicas. Una mujer que hacía eso no podía haber criado a un hombre intachable como mi padre. Aun así, ya que me había tomado la molestia de ir, entré.

No había acabado de abrir la puerta cuando se oyeron unas campanitas. El olor a incienso me golpeó en la nariz. Hice una mueca y entrecerré los ojos, como si así pudiera ver mejor a través de la penumbra escarlata del negocio. Había una cortina roja muy pesada y, detrás, una mesa redonda y una silla.

—Adelante —dijo una voz de ultratumba.

Aunque sentí un poco de miedo, seguí avanzando. Empecé a darme ánimos: «Vamos, Val, una estafadora no puede asustarte. Debería ser ella la que te tuviese miedo. Si la denuncias…».

Esperaba encontrarme a una china de unos cuarenta años desesperada por encontrar clientes. Me quedé de piedra cuando descubrí que la voz no pertenecía a la mujer que había imaginado, sino a la señora que había visto en la entrada de casa. Sí: mi abuela era una estafadora y, por si fuera poco, ni siquiera me había reconocido. En el fondo esperaba que la enemistad que había entre ella y mi padre no fuera para tanto y que él le hubiese enviado fotos de sus hijas. Al parecer, no era así.

—Adelante, querida —dijo señalando la silla libre.

Llevaba el pelo rubio largo y ondulado sobre los hombros, y una blusa blanca muy parecida a la que le había visto en casa. Sobre la pequeña mesa redonda había cartas de tarot y unas piedras, las cuales supuse que eran runas. El olor a incienso aún era más fuerte en este lado de la cortina y me estaba mareando; el humo me impedía terminar de estudiar su rostro. Solo supe que llevaba las manos llenas de anillos y las muñecas de brazaletes.

Sujeté el respaldo de la silla y la aparté despacio. Me quité la mochila y la dejé al lado mientras me sentaba. No quité la mano de las correas, por si tenía que salir corriendo. El ambiente daba miedo.

—Déjame decirte lo que veo —pidió sin que yo le explicara nada—. Acabas de salir del instituto. Tienes un problema muy grave y necesitas ayuda.

Entreabrí los labios, indignada. Mi abuela no solo era una estafadora, sino que, además, se atrevía a robarle a una menor de edad.

—Sí —contesté para seguirle el juego.

Entrecerró los ojos y me miró de la cabeza a la cintura, que es hasta donde me llegaba el borde de la mesa.

—Estás triste. Si quieres puedes contarme el motivo o bien dejar que lo averigüe.

No era difícil adivinar que una adolescente acudiría a una mentalista porque estaba triste o tenía problemas. No iba a conformarme con frases hechas.

—¿Y cómo le llega esta información? ¿Por correo electrónico? —pregunté haciéndome la ingenua.

Me arrepentí al instante de haber hecho la broma.

—Se te dan muy mal los deportes —soltó de la nada. Me quedé atónita—. Pero tu hermana es muy buena. Excelente.

—Era —la corregí con voz temblorosa.

—¿«Era»?

—Murió la semana pasada.

Sentí escalofríos. Nunca había reconocido la muerte de Hilary en voz alta. Además, esa mujer acababa de adivinar que se me daban mal los deportes pero que tenía una hermana a quien se le daban bien.

Estuve a punto de huir, pero justo en ese momento la mirada de mi abuela cambió y una fuerza invisible me apretó contra la silla. Rose se llevó una mano al pecho mientras fruncía el ceño y murmuró:

—¿Eres Valery?

—Sí —respondí con cautela.

—Oh… —tan solo «Oh». ¡Pero ese monosílabo escondía tantas cosas!

Se levantó de la silla y apagó el cartel luminoso de la ventana. A toda velocidad, giró el que decía «Abierto» a «Cerrado» en la puerta y echó la llave.

—Vamos a tomar un té —me invitó, extendiéndome una mano.

No la toqué, pero, a pesar de sentirme un poco insegura, cogí la mochila y me levanté para seguirla al fondo de la tienda.

Llegamos a un piso decorado con el mismo estilo que el local. El suelo estaba cubierto con una alfombra persa, había un sillón de dos plazas y una mesa con un pañuelo de seda negro y dorado encima. La sala estaba abarrotada de objetos; destacaban un gato egipcio de porcelana que me llegaba hasta la cadera, un mueble antiguo y un centenar de frascos y velas.

«Por favor, que no sea una bruja como las de las películas. Que no sea una bruja, que no sea una…»

—Siéntate —me ofreció señalando una silla. Por ir pensando tonterías no me había dado cuenta de que acabábamos de llegar al comedor.

Los muebles eran de madera y había una ventana con las cortinas cerradas. Al otro lado de la habitación había una puerta que daba a la cocina y una encimera baja que hacía de isla para desayunar.

Me senté y ella me miró durante unos segundos. Supongo que pensaba «¡Qué grande está mi nieta!» y todas esas cosas que piensan las abuelas, por más joviales que parezcan.

—Prepararé un té —anunció, y se fue a la cocina.

Por suerte podía verla desde el comedor a través de la isla y controlar que no pusiera nada extraño en la infusión. Estaba actuando de forma paranoica, lo sé, pero en la vida había estado en casa de una mentalista. Y que encima fuera mi abuela… No me lo podía creer. Un poco más y tengo que ir a visitarla a la cárcel por quitarle el dinero a la gente con mentiras.

—¿Hace mucho que trabajas de… esto? —pregunté intentando adivinar si mi padre se había alejado de ella por eso.

Rose sonrió y me respondió desde la cocina.

—Desde que George murió.

—¿George? —pregunté.

—Mi pareja. ¿Cómo? ¿Tu padre no…?

No acabó la frase.

—No —dije enseguida. Mi padre nunca nos había contado el motivo por el que se había alejado de su madre, y mucho menos quién era George.

En menos de cinco minutos, Rose trajo las tazas de té y, además, unas galletas. Se sentó frente a mí y me preguntó si quería azúcar. Le dije que sí y, como todas las abuelas, puso dos cucharadas en mi taza para que no tuviera que hacerlo yo.

—Prueba estas galletas —me sugirió—. Son de canela, las he hecho yo.

Acepté con una sonrisa breve y tomé una. Ahora que podía ver a mi abuela de cerca, me di cuenta de que era muy guapa. Las pocas arrugas que tenía pasaban desapercibidas en un cutis cuidado, y el pelo brillante enmarcaba su expresión vivaz.

—¿Cómo se te ocurrió venir a visitarme? —preguntó.

No quería contarle lo de la lista, pero, como tampoco quería mentirle, le dije una verdad a medias.

—Sabía que a Hilary le hubiera gustado venir a verte antes de… —no quería decir morir otra vez.

—Me alegro de que hayas venido —intervino para evitarme el mal trago, y me tomó una mano por encima de la mesa.

Fue lo más impresionante de toda la semana. En la vida había sentido nada como eso al tocarme alguien. Esa mujer tenía una energía especial. No dejaba de ser una estafadora, pero poseía una armonía que me hizo llorar.

Fue la primera vez que lloré por Hilary en público, y eso me hizo sentir muy mal. Estaba avergonzada y, a la vez, devastada, por eso tardé unos minutos a retirar la mano.

Ella me ofreció un pañuelo y yo le di las gracias.

—¿Por qué papá no quiere saber nada de ti? —pregunté mientras me sonaba la nariz. Acababa de llorar delante de ella, así que no le costaba nada confesarme algo.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)