Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

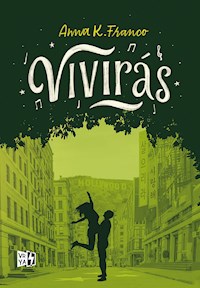

- Herausgeber: VRYA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

"Thea es fuerte. Segura. Atractiva. Al menos así la ve Camden. Cuando le salva la vida en una fiesta y la lleva a su casa para que se recupere, no puede creer al destino. Especialmente cuando sus caminos no dejan de cruzarse y esa chica parece interesada en él, un tímido estudiante de Medicina. Un trazo beige junto a sus esplendorosos dorados. Pero no todo lo que brilla es oro. Y si bien Thea no reniega de su personalidad deseable y avasallante, ha construido un muro alrededor de sí misma que oculta el dolor, la culpa y la lucha por no convertirse en lo que no desea ser. En quien no desea ser. ¿Se puede vencer el miedo? ¿Se puede renacer de la oscuridad?"

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 669

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Thea es fuerte. Segura. Atractiva. Al menos así la ve Camden.

Cuando le salva la vida en una fiesta y la lleva a su casa para que se recupere, no puede creer al destino. Especialmente cuando sus caminos no dejan de cruzarse y esa chica parece interesada en él, un tímido estudiante de Medicina. Un trazo beige junto a sus esplendorosos dorados.

Pero no todo lo que brilla es oro.

Y si bien Thea no reniega de su personalidad deseable y avasallante, ha construido un muro alrededor de sí misma que oculta el dolor, la culpa y la lucha por no convertirse en lo que no desea ser. En quien no desea ser.

¿Se puede vencer el miedo? ¿Se puede renacer de la oscuridad?

Tres chicas, tres historias y tres secretos te esperan en esta nueva serie de la aclamada autora de Brillarás.

Si te gustó este libro, no puedes perderte…

EL ÚLTIMO VERANO, Anna K. Franco

NOSOTROS BAILAMOS SOBRE EL INFIERNO, Marcos Bueno

ESOS MONSTRUOS A LOS QUE AMAMOS, Andrea Tomé

Nací un domingo de marzo, en armonía con los últimos calores del verano. Siempre tuve una imaginación inagotable y desde muy pequeña jugaba a interpretar personajes. A los ocho años se me ocurrió escribir cuentos y a los trece me enamoré de un libro que me inspiró a escribir algo igual de adictivo algún día.

Comencé a escribir casi como un juego. Se convirtió en mi profesión cuando publiqué mi primera novela en 2012. Desde entonces, escribo ficción juvenil bajo el seudónimo Anna K. Franco, y narrativa femenina con mi nombre real, Anabella Franco.

¡Visítala!

: @anna_karinef

: @annakarinef

: Anabella Franco

Argentina:

México:

“Solo cuando dejamos de estar asustados comenzamos a vivir”.

Dorothy Thompson

1

Cam

La primera vez que la vi, en realidad no la vi.

Lo primero que noté fue su risa. Resonó con fuerza desde otra habitación en un intervalo sin música. Era despreocupada y fresca, como la ciudad en primavera. Libre.

Abandoné el tonto juego que estaba haciendo con mis amigos: intentar embocar una pelotita en los vasos plásticos que se hallaban sobre la mesa de la cocina, y me dirigí a la sala, de donde creí que provenía la risa. La música había vuelto a sonar y resultaba imposible oír cualquier cosa que no fueran los acordes de Friendships (Lost My Love), de Pascal Letoublon y Leony.

Había mucha gente. La casa del amigo de mi compañero de la universidad parecía un crucero en plenas vacaciones. No sé por qué, mientras buscaba la risa que acababa de oír entre la gente, imaginé eso. Tonterías que se me cruzaban a veces cuando no tenía algo más interesante en qué pensar. Además, esa noche no había llevado el automóvil y, como volvería a casa en taxi, había bebido un poco.

De repente, mi sentido de la audición se aguzó y volví a escuchar la risa a lo lejos, acompañada por la música. Aunque estaba más cerca, el ambiente ruidoso la hacía parecer lejana. Oí otras risas, voces e incluso alguna exclamación divertida, pero nada como ese sonido atrayente y único. Su dueña era una sirena en el mar, y yo, su marinero.

Dos amigos se separaron con un empujón brusco. Detrás de ellos, al fin reapareció la risa. Le pertenecía a una chica que se inclinó hacia adelante para arrojar un snack a la boca abierta de un muchacho que estaba del otro lado de una mesa con un tapete rojo. Por la camiseta de él, supuse que se trataba de un deportista universitario.

Cuando los amigos volvieron a juntarse, me moví hacia un costado para continuar observándola. Era imposible no reparar en ella. Había algo demasiado atractivo en su figura, una fuerza magnética que me atrapaba aun sin quererlo. Era como si de su interior manara una luz intensa y envolvente. Desprendía una energía que desbordaba la habitación.

Llevaba puesto un vestido verde brillante con unas extrañas gemas colgando, corto y muy ajustado, y sandalias de tacón del mismo color. Tenía un poco de flequillo; el pelo rubio con algunas ondas pasaba sus omóplatos. Se lo echó hacia atrás en un movimiento rápido. Alcancé a ver que unos aretes torneados recorrían su oreja desde el lóbulo hasta la parte superior. También algunos tatuajes pequeños en sus brazos. El que divisé en su muñeca, entre varios brazaletes, parecía un símbolo. Lo había visto antes: era un signo del zodíaco, pero no sabía precisar cuál.

Alguien me empujó por la espalda. Me di la vuelta y encontré a mi amigo Harry aferrado a mi hombro.

–¡Me plantaste en el juego! –protestó.

–Lo siento. ¿Volvemos?

–Tarde: otros nos arrebataron el lugar. ¿Qué hacías? –Miró al frente–. Ah, ya entiendo. Te quieres tirar a la del vestido verde.

–No.

–¿Qué esperas? ¿Por qué no te acercas?

–No quiero tirármela, basta. Volvamos al juego.

–Ya te dije que nos quitaron el puesto.

–Entonces hagamos otra cosa.

Me di la vuelta y hui de la sala antes de que mi amigo, que había bebido bastante más que yo, decidiera hacerme pasar vergüenza con la chica de la risa atractiva.

No volví a verla durante el resto de la madrugada. Tampoco la oí. Supuse que, quizás, se había ido con el deportista o con alguna amiga. Había notado que, junto a la mesa, la acompañaba una chica.

Pedimos un taxi cuando comenzaban a retirarse los primeros invitados. En cuanto subimos al auto, mi amigo comenzó a reír sin razón.

–Dime la verdad: ¿hace cuánto que no tienes acción? –preguntó.

–Cállate –ordené, mirando por la ventanilla.

–Te la pasas encerrado con los libros. Lo entiendo: estudiar Medicina no ha de ser fácil, pero estamos de vacaciones. ¿Por qué no te acercaste a la chica del vestido verde?

–Porque no tenía ganas –repliqué encogiéndome de hombros.

–¡No te creo!

–¿Para qué iba a hacerlo? –Lo miré–. Estaba ocupada con ese chico y con sus amigas. Seguro se fue con él.

–Yo creo que te dio vergüenza.

–También. ¿Y qué?

–¡Lo sabía!

–¿Cómo querías que me acercara? ¡La viste!

–Sí. Estaba arrojada sobre la mesa, diciendo con su pose: “tengo ganas de una noche salvaje”, y tú te echaste atrás.

–¡No es cierto! Tan solo… Era demasiado para mí. Una chica como ella jamás se fijaría en alguien como yo.

–Nunca lo sabrás si no te acercas.

–No hablemos más de esto, y menos en público.

–¿Por qué? Sexo, sexo, sexo. Señor, ¿le molesta que diga “sexo”? –consultó al taxista, apoyando una mano en el panel transparente que nos dividía.

El conductor, un hombre canoso de unos sesenta años, rio, dejando entrever unos dientes muy blancos.

–No, muchacho. Y espero que acepten un consejo de este viejo sabio: si una mujer se cree demasiado para ti, simplemente le haces saber que no lo es –afirmó, apuntando el volante con el dedo.

–¡Bien dicho! –exclamó Harry, más para llevarme la contraria que porque creyera en esa teoría absurda y machista.

Suspiré y dirigí mi atención otra vez a la ventanilla. Entre los consejos del taxista y los de mi amigo, no lograba hacer uno que valiera la pena.

Era tímido, sí. Y prefería mil veces perderme la oportunidad de tener sexo que ser rechazado. Además, había pensado en muchas cuestiones mientras miraba a esa chica pero, curiosamente, no en eso. Solo en que me atraía y en que me hubiera gustado ser más valiente para acercarme a ella. También más llamativo, como ese deportista con el que jugaba a arrojarle snacks dentro de la boca.

Yo no era tan atlético como él, ni tan divertido. Hacía años que no practicaba el único deporte que había aprendido alguna vez: natación. Ahora era un estudiante a tiempo completo que casi no tenía vida personal. Con suerte, a veces podía jugar al fútbol con Harry.

En cuanto entramos a casa, mi amigo se internó en el baño de la planta baja, y yo, en mi dormitorio. Cambié la camisa y el jean por un atuendo deportivo. Encontré algunos mensajes de mis padres en el móvil. Ya era muy tarde para contestar; los habían enviado la noche anterior. Querían saber si me encontraba bien, si todo estaba en orden en la casa y si había recordado alimentar al perro y regar las plantas.

Era la primera vez que me quedaba en casa en lugar de viajar con ellos y que se iban de vacaciones sin mí. Estaba intentando separarme un poco de la vida familiar. Por ejemplo, tampoco concurría ya a la casa de mis abuelos todos los fines de semana. Unos vivían en Birmingham y los otros, en Norwich, a unas dos horas y media de Londres en direcciones opuestas, por eso pasábamos la noche del sábado en la casa de los que visitáramos.

El hecho de estudiar tanto me servía como excusa para obtener un poco de libertad. Por suerte, como papá era médico, entendía las horas que conllevaba convertirse en uno y convencía a mamá de que yo necesitaba tiempo a solas.

A decir verdad, desde los diecisiete estaba cansado de que nos moviéramos en bloque. Teniendo veinte, era hora de que respetaran mis decisiones. Iba a la casa de mis abuelos, por supuesto, porque quería y, además, no podía romper las tradiciones familiares tan bruscamente. Sin embargo, no concurría tantas veces como a mis padres les hubiera gustado.

Me dirigí al sanitario del primer piso. Cuando regresé a mi dormitorio, Harry estaba sobre la cama. Me pidió que jugáramos a la PlayStation. Terminamos en la sala en penumbras, frente al televisor.

Al encender la consola, apareció un juego de mi hermanita. En lugar de buscar el FIFA, Call of Duty o Assassin's Creed, nos quedamos en Minecraft como si todavía fuéramos niños.

Nos conocíamos desde la escuela primaria. Aunque ahora estudiábamos distintas carreras y ya no podíamos pasar juntos tanto tiempo, nuestra amistad era un oasis en el que nos permitíamos retroceder en el tiempo y escapar de las responsabilidades cotidianas.

Harry se durmió antes que yo. Como él ocupaba el sofá de dos cuerpos, me instalé en uno simple. Apoyé un antebrazo sobre mi frente, recordando a la chica del vestido verde y su risa contagiosa.

Busqué los símbolos de los signos del zodíaco en el móvil pensando en su tatuaje.

Sagitario.

2

Cam

–Sí, mamá –dije al teléfono mientras me movía por la casa con una toalla alrededor de la cintura en busca de qué ponerme.

–¿Te estás acordando de alimentar a Lucky?

–Sí. El perro está bien, come mejor que yo.

Debí saber que decir eso ocasionaría una nueva preocupación para ella.

–¿Entonces no estás alimentándote? ¡Lo sabía! Si yo no estoy en casa, todo se desmorona. Para colmo, Mary también está de vacaciones. –Mary era nuestra mucama y la niñera de mi hermana.

–No te preocupes, también estoy comiendo. De hecho el alimento balanceado sabe de maravillas –bromeé. Tenía que poner fin a esa conversación. De lo contrario, Harry tendría que esperarme otra media hora–. Noah viene a pasar la noche para estudiar. Queremos adelantar algunas lecturas del año siguiente. ¿Te molesta si colgamos para que termine de vestirme? Recién salí de la ducha y él ya debe estar a punto de tocar el timbre.

–Claro. Cuídate, por favor. En unos días estaremos en casa.

–Excelente. ¡Que lo pasen bien!

Corté la llamada, arrojé el móvil sobre la cama y terminé de escoger mi atuendo: un pantalón de jean negro, una camiseta gris de manga corta y calzado deportivo blanco.

Regresé al baño y me puse un poco de perfume y gel en el cabello, sin esmerarme demasiado con el peinado. Tenía mucho sueño, pero también ganas de volver a la casa donde había visto a la chica de la risa contagiosa.

No era muy aficionado a las reuniones multitudinarias. En mi escaso tiempo libre prefería ir al cine, invitar a Harry a dormir o pasar el rato con los juegos electrónicos.

Resultaba evidente que los padres del amigo de mi compañero tampoco estaban, por eso él podía dar otra fiesta en la misma semana, y que yo quería volver a ver a esa chica. Quizás ella estuviera allí y, esta vez, me atreviera a acercarme. Solo si la veía sola y aburrida. De lo contrario, no creía que le interesara conversar conmigo. Con suerte me daría la oportunidad de decirle alguna cosa y, en cuanto comprobara que me costaba entrar en confianza, pondría alguna excusa para alejarse. No me gustaba sentirme intimidado y, al mismo tiempo, la insolencia que había percibido en ella me atraía demasiado.

Le había prometido a Harry que esa noche iríamos en mi auto, por eso no podía beber. Tampoco me interesaba, así que estaba bien.

Todas las fiestas se parecían: personas por doquier, música, juegos, bebidas y algo para comer. Estábamos en una casa grande en las afueras de Londres, así que podíamos sumar gente besándose en los pasillos y camas ocupadas, aprovechando que contaba con muchas habitaciones. Oliver, el dueño, era un pequeño rico con más ganas de divertirse que de estudiar.

En menos de lo que esperaba, Harry se convirtió en uno de esos chicos que se besaban con una desconocida y yo me encontré solo, cerca de un par de estudiantes de otras carreras.

Aunque conversaban de asuntos que yo no entendía, me quedé con ellos. Reían de los dichos extraños de un profesor cuando giré la cabeza con mi vaso de refresco en la mano y la vi. Ella estaba ahí, corriendo de la mano con la misma chica de la vez anterior por entre la gente en dirección a otra sala.

Les avisé a los chicos que regresaba enseguida y fui tras de ella, temiendo perderla de vista. Llevaba un vestido corto y ajustado, de color dorado, con un escote muy pronunciado en la espalda unido por cadenas. Aunque me esforcé por seguirle el paso, pronto desapareció entre la gente. Caminé un poco por la casa, pero no logré hallarla. Era como si se escurriera de mí, aunque ni siquiera supiera de mi existencia.

Me senté en un sofá junto a un chico que bebía una lata de cerveza. Me preguntó si era pariente de un tal Steve. Respondí que no. “Eres idéntico”, contestó, y así comenzamos una conversación.

Media hora después, otra vez me hallé solo en el sofá. Le envié un mensaje a Harry. Las tildes no cambiaron de color. Sospeché que estaría ocupado con la chica que había conocido en la fiesta y que, en caso de irse con ella, me avisaría. Mientras eso no ocurriera, tenía que esperarlo en honor a los buenos compañeros que solíamos ser.

Como estaba cansado de la música que se reproducía desde el enorme parlante de esa sala, me dirigí a un pasillo que conducía a un sector más tranquilo. Seguí alejándome del tumulto hasta que quedé frente a un vidrio desde el que se podía ver el área de la piscina climatizada.

Se trataba de una habitación con estilo griego. Las columnas corintias ascendían hasta el techo y el decorado de color marfil tenía, además, algunos detalles dorados. Había varias reposeras, muebles con toallas de tono ocre y enormes cuadros en las paredes que reproducían escenas de la mitología.

La puerta estaba abierta. Del otro lado, volví a ver a la chica de la risa contagiosa, solo que, esta vez, no reía. Estaba con un chico que intentó dar un paso hacia ella.

–¡Te dije que no! –gritó.

Su voz era intensa y profunda. Escucharla por primera vez me erizó la piel. Había una gran energía contenida en ella, mucho poder.

Aunque siguió hablando, no alcancé a oírla. Tampoco la respuesta de él.

El chico se volvió hacia donde estaba yo. Intenté ocultarme en una zona de la pared que tenía un empapelado oscuro en lugar de vidrio, pero fue inevitable que me viera.

–Maldita perra –susurró al pasar. Se dirigía a mí, refiriéndose a la chica. No supe qué responder.

Cuando se alejó, me quedé detrás del empapelado, observándola a través de la pared vidriada. Dio algunos pasos erráticos por el borde de la piscina, llevándose el pelo desordenado hacia atrás. Sus dedos estaban repletos de sortijas con piedras enormes, tenía aretes colgantes y algunos brazaletes. Divisé una vez más los tatuajes en sus antebrazos. Me atraía como nadie, pero seguía sin atreverme a acercarme para intentar conversar con ella. Maldita timidez. La gente decía que, cuando entraba en confianza, era simpático y divertido. ¿Por qué no podía serlo desde el comienzo y dejar de parecer un espía?

Mis reflexiones se detuvieron de golpe en cuanto ella dirigió el pie al vacío sin darse cuenta y cayó a la piscina. Me quedé atónito, sin saber qué hacer. Habría sido ridículo aparecer de la nada y ofrecerle mi mano para que saliera del agua como un superhéroe de Marvel. Lo más probable era que ella se sintiera patética por haberse caído y que yo solo estorbara.

Esperé. No salía. Mi corazón comenzó a latir muy rápido. Tenía miedo de equivocarme, pero tampoco podía quedarme ahí como si nada. ¿Y si necesitaba ayuda? Cuando quería, podía ser muy decidido. De lo contrario, jamás hubiera pensado en convertirme en médico.

Dejé de cuestionarme si hacía bien en entrometerme, ingresé en el solárium y corrí a la piscina.

Ella flotaba boca abajo.

–¡Ey! –exclamé. No hubo respuesta–. ¿Me escuchas? –Ni siquiera se movió.

Miré por sobre el hombro: estábamos solos. Corría el riesgo de quedar como un tonto arrojándome a la piscina pero a la vez no podía librarla a su suerte. Lo más probable era que solo estuviera divirtiéndose. En ese caso, ¿por qué no se movía? Algo no iba bien.

Me arrojé al agua sin siquiera quitarme las zapatillas. La sujeté de la cintura, la impulsé hacia arriba e intenté ver su rostro. Tenía los ojos cerrados y el cabello adherido a la frente y a las mejillas. No estaba consciente. Lo más escalofriante sobrevino cuando percibí que no respiraba.

Si bien sabía nadar, incluso había competido en ese deporte cuando era niño, jamás había cargado con otra persona. Me resultó difícil alcanzar la orilla. Cuando lo conseguí, la cargué sobre el suelo. Luego me impulsé con las manos para salir yo y la arrastré para dejarla boca arriba.

–¿Me oyes? –bramé, apretándole la mandíbula–. ¡Por favor, contesta! –Me incliné sobre su nariz. Tal como sospeché, no respiraba. Miré la puerta que estaba en la pared vidriada y grité con desesperación–: ¡Ayuda! ¡Alguien llame a una ambulancia!

Era evidente que nadie oiría con la música a todo volumen y la casa llena de voces. Había pasado a tercer año de Medicina y mi padre era médico. Tenía que hacer algo aunque me faltara mucho para convertirme en doctor.

Inicié el procedimiento de emergencia. Dado que estábamos solos, extraje el móvil para llamar yo a la ambulancia. No servía: el agua lo había arruinado. Comencé entonces con la maniobra de reanimación cardiopulmonar sin llamar al servicio de urgencias. Coloqué la palma de mi mano sobre la parte inferior de su esternón y realicé treinta compresiones rápidas con la suficiente fuerza para que el pecho se hundiera y la sangre fluyera hacia su cerebro y demás órganos vitales.

Volví a poner la nariz cerca de su boca. Nada.

Apoyé una mano en su frente, puse dos dedos en su barbilla e incliné su cuello hacia atrás para abrir sus vías respiratorias. Le apreté la nariz y coloqué mi boca sobre la de ella. Respiré en su interior dos veces. Si el agua había entrado, tenía que hacerla salir. Su pecho se levantó cuando le inflé aire y, en ese instante, ella se movió.

Me aparté y volví a hacer algunas compresiones. El agua comenzó a fluir de su boca. La incliné de costado para colocarla en la posición de recuperación y le masajeé la espalda mientras tosía y terminaba de escupir el líquido que había tragado.

En ese momento, mis emociones se dispararon. Dentro de mí, todavía latía el miedo. Sin embargo, de algún modo extraño disfruté la erupción de adrenalina y sentí un enorme alivio de que ella estuviera a salvo. También, cierto orgullo: era la primera persona a la que lograba estabilizar durante una crisis. Tal vez el día de mañana no fuera tan mal médico, después de todo, aunque solo me hubiera involucrado en la carrera para hacerme cargo de la clínica de mi padre.

Me dejé caer a su lado, sentado con las rodillas dobladas, y la observé apoyar una mano en el suelo en un intento por levantarse.

–Espera –le sugerí, agitado. No podía moverme.

No me hizo caso. Se quedó inclinada, con las palmas apoyadas en la orilla de la piscina; su cabello rozando los cerámicos de color crema.

Un sonido extraño escapó de su garganta. Creí que vomitaría, como muchas personas después de recibir RCP, pero solo rio.

–¡Qué viaje! –exclamó.

Me pareció muy raro. Yo todavía estaba asustado, y ella, en cambio, reía. Sin dudas no se hallaba en sus cabales. Algo alteraba su percepción y le impedía ser coherente.

Me incliné hacia su rostro, le aparté el cabello de las mejillas e intenté mirarla a los ojos. Seguía viendo el suelo a la vez que reía y tosía escupiendo agua. Apreté los párpados y negué con la cabeza.

Pasamos un rato así, como si los dos acabáramos de regresar a la vida.

–¡Oye! –exclamé en cuanto me pareció que comenzaba a quedarse inconsciente de nuevo.

La puse boca arriba y acerqué el oído a su nariz. Respiraba.

Presentí que su estado de confusión perduraría un buen rato, así que intenté pensar con calma. Tenía que conseguir ayuda. No podía tan solo dejarla junto a la piscina, con el riesgo de que volviera a despertar, intentara caminar y cayera una vez más dentro del agua. No llevaba un bolso consigo, ni el vestido tenía bolsillos. ¿Dónde habría dejado su móvil y su identificación?

Intenté despertarla. No hubo caso. Observé alrededor; lo mejor por el momento sería acomodarla en una reposera. La alcé y la llevé a una. Busqué toallas en un mueble y la cubrí con ellas. Después me sequé lo mejor que pude y salí del solárium en busca del dueño de la casa o de alguien que la conociera.

Les pregunté a los primeros que me crucé en el camino dónde estaba Oliver, el chico que había organizado la fiesta, pero no supieron decirme. Solo gané miradas extrañadas porque, aunque ya no chorreara agua por todas partes, se notaba que estaba mojado.

En mi recorrido no encontré a Harry. Si me había escrito para avisarme que se iba con la chica que había conocido allí, jamás me enteraría, porque ya no tenía móvil.

Intenté hallar a la joven que había visto con la desconocida, convencido de que eran amigas. Como tampoco pude dar con ella, me dediqué a buscar de nuevo al dueño de la casa.

Lo hallé en una habitación, desnudo, a punto de tener sexo con una invitada.

–Disculpa…

–¡Vete! –rugió, y arrojó un almohadón hacia la puerta. La chica continuaba besándolo en las mejillas, sentada sobre sus piernas.

–Alguien casi se ahogó en tu piscina –bramé, ofuscado.

–¡Cierra la maldita puerta!

La cerré haciendo el mayor escándalo posible y le pregunté a cualquiera que encontré si conocía a una chica rubia que llevaba puesto un vestido dorado. Nadie sabía de quién hablaba. A algunos les importaba poco. Otros solo me miraban como si estuviera loco.

Harto de esa situación ridícula, regresé al área de la piscina. Por suerte, ella no se había movido.

Me aproximé y le acaricié el rostro en un intento para reanimarla.

–¿Dónde dejaste tus cosas? ¿Con quién viniste? ¿Trajiste un móvil?

Solo obtuve como respuesta su risa. Su bella risa, que en ese momento procedía de la inconsciencia.

Es suficiente, pensé. Me dirigí a la pared vidriada desde la que se veía el jardín y abrí la puerta. Regresé, hice a un lado las toallas y la tomé en brazos. Salí del solárium, atravesé el parque por el costado de la casa y llegué a la calle, donde había dejado mi auto.

–¿Me escuchas? ¿Podrías despertar y caminar un poco? –pregunté, agitado. Llevar a alguien en andas solo era sencillo en las películas.

Debí imaginar que tampoco respondería, así que seguí ingeniándomelas para alcanzar mi coche, abrir la puerta y depositarla en el asiento del acompañante sin ayuda.

Cuando me senté frente al volante, me di un respiro con los ojos cerrados antes de tomar la siguiente determinación. La miré girando la cabeza, sin apartarme del respaldo. No sé si era la chica más linda del mundo, pero a mí me parecía muy hermosa. Contemplé su rostro de facciones poderosas, sus labios seductores, los tatuajes aislados en sus antebrazos, sus piernas largas y contorneadas estiradas delante del asiento… Sus sortijas, sus aretes, su ropa peculiar y su aire sensual. ¿Necesitaría ir al hospital? ¿A dónde debía llevarla? Ni siquiera conocía su nombre, mucho menos su dirección.

Volví a asegurarme de que respirara: lo hacía con serenidad. Dormía de manera profunda, quizás solo necesitaba descansar.

Estaba a punto de cometer una locura. Si mis padres se enteraban de que llevaría a casa a una desconocida en ese estado después de una fiesta, me prohibirían quedarme solo por lo menos hasta que me mudara y me ganara el sustento por mis propios medios.

Suspiré, meditando una vez más mi decisión. No tenía alternativa. Era eso o dejarla en la casa de Oliver, expuesta a quién sabe qué riesgos. Pensé en mi hermanita. La imaginé de mi edad, en la misma situación que esa chica. No me hubiera gustado que alguien que podía ayudarla la abandonara a su suerte, así que ya no tuve dudas de qué era lo correcto.

Conduje despacio, con la esperanza de que recuperara la conciencia en medio del trayecto para indicarme a dónde quería que la llevara. Prefería explicarle cómo había llegado a mi coche que cómo había terminado en mi casa. Por supuesto, no sucedió.

Entré al garaje, volví a ingeniármelas para extraerla del auto y la llevé en brazos hasta mi dormitorio. La senté con la espalda apoyada en el guardarropa y cubrí la cama con toallas. Ya habíamos dejado dos enormes manchas de humedad en los asientos del automóvil, no quería que ocurriera lo mismo con el colchón. Además, si ella continuaba mojada, enfermaría; necesitaba que se secara en el transcurso de la noche. Ni siquiera se me cruzó por la mente desnudarla para mudarla de ropa sin su consentimiento.

La recosté, le quité los zapatos y la cubrí con la sábana y el cobertor. Se suponía que mi parte del trabajo ya estaba terminada, pero no pude alejarme tan rápido. Durante unos segundos, tan solo la contemplé, absorbido por su belleza peculiar y por ese magnetismo que parecía irradiar.

–Adiós, Sirenita –le dije, y me fui dejando la puerta arrimada.

3

Thea

Sentí humedad en mi mejilla. Una humedad que coincidía con una caricia cálida. ¿Qué maldito loco me estaba lamiendo el rostro?

Abrí los ojos de golpe. Me encontré con unas enormes pupilas negras y una cabeza marrón muy peluda. Un perro. ¡Un lindo perro que casi me obligó a gritar!

Aunque mi corazón seguía latiendo rápido, enfurecido por la confusión, mi temperamento se ablandó con su presencia. Me gustaban los animales y, al parecer, yo le agradaba a ese también.

Saqué una mano de debajo del cobertor y le hice una caricia para que dejara de lamerme. Tenía una cadena en su cuello. De ella pendía un hueso de metal con el nombre “Lucky” y un número de teléfono.

–Hola, amiguito –murmuré. Me costaba hablar, era como si mi voz continuara adormecida, más ronca y profunda que de costumbre.

Una sola pregunta ocupó mi mente: ¿Dónde estoy? En una cama, era obvio. En una cama mullida con un cobertor azul con estampado cuadrillé.

Observé alrededor casi sin moverme: me hallaba sola con el perro. Las paredes tenían un empapelado bonito, tradicionalmente masculino. Alcancé a ver un ordenador portátil sobre un escritorio, unos retratos en un muro y pilas de libros. Leí la letra grande y roja de un lomo blanco: Anatomía.

Aunque me dolía la cabeza, sentí hambre. Aparté un poco el cobertor y miré mi cuerpo: llevaba el mismo vestido que me había colocado la noche anterior en mi casa, antes de concurrir a la fiesta con mi amiga Ivy.

Entonces, ¿no me había desnudado? ¿Por qué estaba en una cama, en un dormitorio que, suponía, le pertenecía a un varón, si no había tenido sexo con uno?

Llevé una mano a mi entrepierna: tenía la ropa interior. A veces no la utilizaba, pero recordaba habérmela puesto. Creí que, tal vez, había tenido sexo sin quitarme el vestido. ¿Me la habría colocado de nuevo después?

Intenté recordar qué me había llevado a esa habitación, a quién le pertenecía, por qué me hallaba allí. Era horrible sentirme tan perdida. Algunos recuerdos de la fiesta se amontonaron en mi mente: el automóvil del amigo de Ivy en el que llegamos, la bebida que me serví, la forma sensual en la que bailé con un chico… La píldora. Tenía que haber sido eso lo que me hizo olvidar el resto de la noche, ¡la píldora que acepté de alguien y el alcohol!

Suspiré, intentando contener un manantial de insultos contra mí misma, y volví a mirar al perro. Estaba sentado junto a la cama, como el guardián de un castillo. Uno infernal, en este caso, pero él no lo sabía. Era un Collie de pelo largo con cara de tierno y de estar aburrido, pero muy hermoso. No había en él un solo rastro de mugre; lucía más limpio que mi apartamento y parecía mejor alimentado que yo. Sin dudas era más saludable.

Me senté y miré otra vez alrededor. Descubrí que, detrás de la cama, había una estantería con algunos trofeos de natación.

Otro recuerdo se coló en mi mente. Me vi en aguas profundas, incapaz de respirar. Sabía que me estaba ahogando, pero no podía moverme para evitarlo. En aquel momento, esa sensación me asustó como nada en el mundo. Sin embargo, luego una poderosa luz me atrajo. Entonces, solo hubo paz. La más hermosa que había experimentado jamás.

Tenía que ser un sueño. Por lo vívido, tal vez se había tratado de un viaje astral o de una regresión involuntaria a una vida pasada. También cabía la posibilidad de que hubiera sido una mera fantasía inducida por la píldora.

Bajé la cabeza y olí el vestido. El cloro casi me destrozó las fosas nasales.

En ese momento, reparé en que había toallas debajo de mí y que la sábana estaba húmeda. De modo que era cierto: había estado en el agua.

Lo que primero imaginé como un océano, de pronto tomó la forma de una piscina. Todo se hallaba borroso en mi mente, reino del caos.

Me levanté y me puse mis zapatos, los que encontré junto a la cama. Me aproximé a la pared de la que colgaban las fotografías. Encontré en ellas un montón de rostros desconocidos. Los que más llamaron mi atención fueron los de la familia de quien debía ser el dueño de esa habitación; lo supuse porque su figura se repetía en todas las imágenes. Un hombre, una mujer, un chico de mi edad y una niña sonreían junto a un árbol de Navidad y al perro.

Me concentré en el chico: tenía la piel blanca, el cabello castaño y los ojos color café. Era atractivo a su modo, con ese aire de bondad que también poseía su mascota. Algo no encajaba: los chicos como ese no se fijaban en mí, ni yo en ellos. Tenía la mala costumbre de escoger siempre a los inapropiados.

Me aproximé al escritorio, abrí un poco el cortinado y espié por la ventana. Reconocí el barrio por sus hermosas casas: Kensington. Definitivamente, yo no entraba en el radar de los chicos buenos y, además, adinerados, ni ellos en el mío. ¿Por qué ese sí?

No interesaba. Lo importante era que no recordaba nada después de haber consumido esa píldora y me odiaba a mí misma por eso.

Busqué mi bolso por toda la habitación sin éxito. Solo me faltaba haber perdido el móvil, el poco dinero que tenía y mi identificación. Tendría que regresar a la casa de la fiesta rogando que nadie se hubiera hecho con él.

Salí al pasillo y observé a ambos lados: el lugar parecía despejado. Divisé la escalera a la derecha. Me pareció que el baño debía de estar al final del corredor, hacia la izquierda. Me encaminé allí antes de que el olor a cloro se mezclara con pis.

Cerré la puerta con cuidado, oriné y me lavé las manos y la mejilla lamida por el perro sin mirarme al espejo. Hice todo lo más rápido posible con la intención de huir. Incluso bajé las escaleras corriendo.

Al llegar a la puerta, mi plan se frustró. No pude abrirla: estaba cerrada con llave.

–Buen día. –Giré de golpe, como si un resorte me hubiera impulsado hacia la voz que acababa de oír–. Hola –dijo el chico de las fotografías, alzando una mano en forma de saludo.

Me pareció tan tierno que terminó de confundirme.

–¿Quién eres? –pregunté.

–Alguien de la fiesta a la que fuiste anoche. ¿No lo recuerdas?

–¿Recordar qué?

–Casi te ahogas. Te rescaté de la piscina.

–¿Me rescataste de la piscina y me trajiste a tu casa así sin más? –Reí.

–Dicho de esa manera, parece una locura, pero tiene una explicación. Verás… Estoy preparando el desayuno. Creo que te haría bien comer algo para terminar con la resaca. ¿Aceptas? El baño está por ahí. –Señaló en una dirección.

Permanecí un instante en silencio, cuestionándome por qué me enviaba al sanitario si ya había pasado por uno. Acepté la oferta por si acaso y me encaminé hacia donde había indicado.

En el baño de la planta baja descubrí que, si hubiera querido disfrazarme de payaso, el maquillaje no me habría quedado mejor que esa mañana. Abrí el grifo y me limpié el rostro con agua. Me costó quitarme la máscara para pestañas y el delineador; las zonas inferiores de mis ojos se habían transformado en dos pantanos más oscuros que mi corazón.

Entonces, ¿lo había hecho con un chico bueno? ¡Imposible!

Salí del baño y me dirigí a la cocina, atraída por descubrir qué ocultaba ese desconocido. Tenía que haber algo detrás de esas fotografías impecables que decoraban su habitación y de ese perro hermoso que ahora hacía guardia junto a uno de los taburetes del desayunador.

El aroma del té me transportó. Contemplé la espalda del chico mientras él calentaba un plato en el microondas, sin idea de todo lo que se cruzaba por mi mente en ese momento. Algunos instantes del pasado me pusieron triste y feliz al mismo tiempo. Eran, quizás, los únicos en los que me había sentido amada.

–Esa ropa te queda grande –solté para olvidar el resto.

–Es de mi padre. La mía estaba empapada, pero cuando me di cuenta de que no había recogido nada de mi habitación, tú ya estabas instalada ahí y no quise volver a entrar.

La extensa explicación me dijo mucho más de él que lo que él imaginaba.

Giró para dejar una caja de cereales sobre el desayunador. No alcanzó a depositarla; los dos nos quedamos pendientes el uno del otro, mirándonos a los ojos.

Sí, era un chico bueno.

Rompí el contacto visual para mover mi tazón de lugar. Nunca hacía lo que los demás querían, así que acomodé eso y un taburete en la punta del desayunador y dejé de estar frente a él para ubicarme en su costado. Me senté y llené el recipiente con leche. Él dejó la caja y fue por los huevos revueltos.

Creo que introduje más cereales en ese tazón que puntadas en el vestido que llevaba puesto.

–¿Tienes alguna fruta para agregarle a esto? –pregunté, señalando mi desayuno, y lo miré.

Él me observaba de una manera peculiar. No parecía molesto por mi descaro, sino impresionado. Tal vez un poco confundido, pero no enojado. Era raro. Sentí que nos conocíamos desde hacía mucho aunque nunca lo hubiera visto en mi vida y, en apariencia, no nos pareciéramos en nada.

–Sí, creo que hay una banana en el refrigerador, no mucho más.

–¿Una banana? –Reí–. Bueno, dámela. Es mejor que lo que hay siempre en mi casa.

–¿Y qué es eso que no puede faltar en tu casa?

–Limones. A veces, naranjas. Mi madre es fanática de los cítricos.

Me alcanzó lo que le pedí junto con un cuchillo.

–Entonces eres de las que ponen la leche antes que el cereal en el tazón –comentó.

La extraña reflexión me hizo reír. Seguí hablando mientras pelaba la fruta y cortaba algunos trozos que comenzaron a caer sobre los cereales.

–No sigo un orden específico. ¿Tú sí? –respondí.

–Coloco primero el cereal.

–Ah… Tal como sospechaba, no nos parecemos en nada. ¿Tuvimos sexo?

Él rio; me dio la impresión de que se había puesto un poco nervioso.

–No –contestó con un tono creíble, hasta inocente. Lo miré.

–¿“No”? –repetí, enarcando las cejas.

–Estabas inconsciente. Solo me acuesto con chicas despiertas y vivas.

–Eso que acabas de decir es horrible –protesté, dejando el cuchillo sobre el desayunador de manera ruidosa.

–¿Que quiero que las chicas estén en sus cabales cuando tenemos sexo?

–Que estén vivas. ¡Yo no estaba muerta, maldita sea!

–Bueno, a decir verdad…

–Olvídalo. ¿Por qué tienes solo una banana en tu refrigerador?

–Mis padres están de vacaciones y no me dan muchas ganas de hacer las compras.

–Ah. Entiendo: prefieres gastarte el dinero que te dejaron para vivir en alcohol.

–¡No!

Su risa me provocó mucha ternura. Parecía sincero.

–¿Entonces tengo que creer que simplemente me trajiste a tu casa y me dejaste dormir en tu habitación sin conocerme ni estar ebrio? –indagué.

–Sí. Es más o menos la verdad.

–¿Y cómo sé que no eres un asesino serial o algo así?

–Tal vez porque, si lo fuera, ya te habría asesinado. Tuve varias horas para hacerlo mientras dormías. ¿Cómo compruebo que tú no lo eres? Ahora que sabes que mis padres están de vacaciones, quizás regreses esta noche para matarme y hacerte de mi PlayStation.

Me hizo reír.

–Sí, no lo dudes. ¿Cuál es tu género de juegos favorito?

–El fútbol, supongo. ¿Y el tuyo?

–El terror –dije con expresión sombría. Se quedó mirándome en silencio. Yo estallé en una carcajada–. ¡Estoy bromeando! Tranquilo: no te mataré.

–No estaba pensando en eso.

–¿Y en qué pensabas?

–En que estás sentada en mi cocina, desayunando conmigo, devorando los Frosties de mi hermanita y la única fruta que me quedaba en el refrigerador.

–Te la pagaré –prometí con la boca llena.

–No es eso. No importa, no sé explicarme bien. No soy muy bueno con las palabras.

–Okey. ¿Y qué haces de tu vida, chico de pocas palabras?

–Estudio Medicina.

–¡Guau! –exclamé, inclinándome hacia atrás mientras me cruzaba de brazos–. ¿En qué año estás?

–Pasé a tercero.

–¡Felicitaciones! –dije, y me llevé a la boca otra cucharada de leche con cereales y banana.

–¿Y tú? ¿Estudias o trabajas? ¿Tal vez ambas?

Me encogí de hombros.

–Algo así.

–¿Qué significa “algo así”?

–Para ser un chico de pocas palabras haces muchas preguntas. –Lo miré y sonreí con la cuchara apoyada sobre los labios–. No puedo tener un trabajo normal, no sirvo para eso –confesé, regresando a mi desayuno–. Jamás podría cumplir un horario y obedecer las órdenes de un jefe. Por el momento, hago muchas cosas. Ropa, joyas, canciones… amanecer en las casas de estudiantes de Medicina que me preparen el desayuno. Es una pena que ya deba irme; necesito recuperar mi bolso. Ojalá que mi amiga lo haya recogido de donde sea que lo dejé en la fiesta, aunque lo dudo. Solo me resta rogar que se encuentre ahí, perdido por alguna parte, y que no se lo haya llevado cualquiera.

–Yo también perdí mi móvil anoche.

–¿Entonces es cierto? ¿Casi me ahogué y te arrojaste a la piscina para salvarme? Solo recuerdo un par de cosas que pueden sonar increíbles.

–Dejaste de respirar.

–Casi morí. Supongo que eso explica la luz brillante y la sensación de paz –reflexioné en voz alta.

–Todavía no soy un doctor, pero si aceptas la sugerencia de un simple estudiante del University College de Londres, la próxima vez deberías tener más cuidado. No sé si habías bebido o qué, pero…

–Lo intentaré. Por cierto, ¿cómo te llamas? No puedo llamarte “estudiante de Medicina” para siempre.

–Soy Camden.

–Como el barrio –señalé.

–Sí –contestó y rio bajando la cabeza–. ¡Vaya! Me siento en la escuela de nuevo; mis compañeros solían bromear con eso. Soy Camden Andrews, para ser más preciso.

–Lo siento, no quise traerte un mal recuerdo. Soy Thea.

–Thea. Como un personaje de la mitología.

–Thea Jones. Supongo que el “Jones” rompe con lo mitológico. Bueno, Cam. Me voy. Gracias por el desayuno y por ofrecerme la última fruta de tu refrigerador.

Me puse de pie junto al taburete.

–Espera –pidió él, estirando una mano por sobre el desayunador–. ¿Quieres que te lleve a la casa de la fiesta para que puedas buscar tu bolso? Si esperas a que me ponga mi ropa, podemos ir en mi auto.

Lo miré sin alzar la cabeza.

–Ya te debo un móvil y una fruta. Tal vez también un calzado, si no te lo quitaste para arrojarte a la piscina. No quiero acumular más deudas contigo.

–Se sintió bien ayudarte. Lo demás no importa.

–Serás un buen doctor si te gusta salvar vidas –concluí con una sonrisa. Me despertaba simpatía y admiración.

–Ojalá lo sea. Mi padre lo es.

Debía decirle que no, que ya había hecho mucho por mí. Pero estar a su lado me agradaba… Me hacía bien.

–¿Estás seguro de que quieres perder el tiempo llevándome a esa casa? –consulté.

–Sí.

4

Cam

Por un instante pensé que lo había imaginado todo, que nada de eso estaba ocurriendo. La chica de mis sueños se hallaba a mi lado, en mi automóvil, con un pie sobre el asiento y el codo apoyado en la rodilla, mirando por la ventanilla. Incluso había desayunado conmigo y me había preguntado si habíamos tenido sexo. ¿En serio le parecía que podría haberlo hecho conmigo? Me sentía contento solo por eso.

–Lindo barrio –murmuró, enredando un mechón de pelo rubio en un dedo–. Tus asientos están húmedos. Siguen apareciendo evidencias de que lo de la piscina es cierto.

De pronto recordé que mis labios habían rozado los suyos cuando le hice RCP y me sonrojé. Para colmo, me miró de repente, como solía hacer todas las cosas desde que la había visto por primera vez, y eso empeoró mi timidez. Volví a concentrarme en la carretera de inmediato.

–Tu auto está muy silencioso, Cam –comentó–. ¿No te agrada la música?

–Sí, claro.

–¿Entonces por qué no enciendes el estéreo?

–Pon lo que quieras.

–Ahora que lo pienso, ninguno de los dos tiene un móvil para conectar al sistema del vehículo, solo podemos escuchar la radio.

–Busquemos una radio como dos ancianos, entonces –propuse, y estiré el brazo para activar la pantalla.

Thea soltó otra de esas risas frescas y naturales que brotaban de su interior como llamaradas llenas de energía cautivante. Parecía muy inteligente, era increíble que no se hubiera dado cuenta de que podíamos llamar a su móvil para intentar averiguar quién lo tenía en lugar de aceptar que la llevara a la casa de la fiesta de nuevo. Aunque había tenido la idea, no había querido proponérsela. No sabía si volvería a verla; llevarla a esa casa era la excusa perfecta para pasar un rato más con ella.

Dejé una radio en la que sonaba Runaway, de AURORA.

–¿Eres amiga de Oliver? –indagué.

–¿Oliver?

–El chico que organizó la fiesta.

–Ah. No, ni siquiera conocía su nombre. Me llevó una amiga a la que invitó uno de sus amigos. ¿Y tú? ¿Eres amigo de… Oliver?

Dijo el nombre después de una pausa, encogiéndose de hombros como si conociéramos al aludido de toda la vida, y eso me hizo reír.

–No. Pero lo conozco a través de un compañero de la universidad.

–Así que Oliver es insignificante para cualquiera de los dos. Solo espero que tenga mi bolso. –Volví a reír.

–También espero que lo tenga, así recuperas tu móvil y puedes darme tu número. Si quieres, claro.

¡Guau! No tenía idea de dónde había obtenido el valor para decir eso.

Por suerte, Thea rio, y no hallé en su reacción signo alguno de burla o un despectivo “ni lo sueñes” camuflado en su actitud.

–Podrías conformarte con mis redes sociales. Pero no: tú pides más. Eres ambicioso o quizás un poco anticuado. Me gusta. Te daré mi número. No todos los días conozco a alguien capaz de salvarme la vida y prepararme el desayuno.

Con pena reconocí que ya estábamos llegando a la casa, pero al menos había conseguido vencer la timidez para pedirle su teléfono. Quizás, si todo marchaba bien, pudiéramos salir alguna vez.

Me detuve frente a la verja e hice sonar el timbre. Tuve que repetir el llamado tres veces hasta que Oliver contestó por el portero eléctrico.

–Estoy con una amiga que anoche extravió su bolso en tu casa y necesita recuperarlo –expliqué.

–Pasen y busquen –contestó, malhumorado, y colgó. Sin dudas lo habíamos despertado.

Enseguida se oyó una señal y la abertura para peatones que estaba junto a la verja para los vehículos se abrió de forma automática. Bajamos del auto e ingresamos al parque. Intenté abrir la puerta principal de la casa, pero estaba cerrada con llave.

–No sé nada de ese tal Oliver, pero parece bastante idiota –murmuró Thea, devolviéndome las ganas de reír.

–No te preocupes, conozco otra forma de entrar: la misma en la que salí.

La guie hasta la pared vidriada donde se hallaba el acceso exterior al área de la piscina. Tal como sospechaba, nadie lo había cerrado. Incluso seguían allí las toallas que había utilizado para cubrirla en la madrugada.

–Oliver todavía debe de estar bastante ebrio para haber dejado entrar a cualquiera con tanta facilidad –continuó Thea mientras atravesábamos el solárium en dirección al pasillo–. Casi tanto como tú cuando me llevaste a tu casa sin conocerme.

–No había bebido porque tenía que conducir para regresar. Y sí te conocía. Bueno, no en realidad, pero ya te había visto en otra fiesta de Oliver.

–¡Ah! –exclamó con una sonrisa intrépida, y me tocó el pecho de manera fugaz–. ¿Me recordabas de entre tanta gente? Eres todo un observador.

No podía confesarle que era imposible no reparar en ella. Supuse que debía saberlo y solo se estaba haciendo la desentendida.

Recorrimos la casa en busca de su bolso. Los ambientes olían a cigarrillo y alcohol. Había vasos tirados, comida desperdiciada e incluso vómito junto a una mesa. Era un caos. Todo estaba tan desordenado que, si hubiera hecho algo así en mi casa y mis padres lo hubieran descubierto, habría recibido una reprimenda tan grande que no me hubieran quedado ganas de brindar una fiesta nunca más.

–¡Ahí está! –exclamó Thea, recostada en el suelo boca abajo. Estiró el brazo debajo de un sofá, recogió un pequeño bolso dorado y lo abrió. Extrajo el móvil, su identificación, la tarjeta del transporte público, un par de libras y un labial rojo–. Está intacto –me informó, regresando las pertenencias a su lugar.

Nos dirigimos al mismo sitio por el que ingresamos.

Una vez allí, en lugar de avanzar hacia la salida, Thea se puso en cuclillas junto a la piscina. Dejó su bolso en el suelo e introdujo algunos dedos en la parte honda.

–¿Así que tú eres la que casi me asesina? –preguntó, y se puso de pie. Miró el agua con insolencia–. No te tengo miedo.

De pronto alzó los brazos y comenzó a deslizar el vestido hacia su cabeza.

–¿Qué haces? –pregunté, sorprendido.

Dejó caer la prenda a un costado y me miró por sobre el hombro.

–Me daré un chapuzón –explicó en ropa interior, con una simpleza que removió todo en mi interior.

–¿Sabes nadar?

–No, pero tú sí. Vi los trofeos en tu dormitorio. Me rescatarás como ayer, lo sé.

–Espera. ¡No!

Ella rio y se arrojó al agua como si yo no hubiera hablado.

Casi nunca insultaba. En ese momento, me asombré de mí mismo al murmurar una grosería que nadie oyó. Me quité el calzado, el pantalón y la camiseta a la velocidad de la luz y me lancé a la piscina en ropa interior.

Encontré a Thea en el fondo, con los ojos abiertos y una sonrisa enorme, esperando sentada y con los brazos extendidos que yo apareciera. La tomé de la cintura y la llevé hasta la superficie. Ni bien la alcanzamos, ella rio y me rodeó el cuello con los brazos.

–¡Eres increíble! –exclamó.

–¡No vuelvas a hacer eso! –reproché.

–¿Por qué no? Es divertido.

–No fue divertido anoche cuando no podías respirar.

–Lo sé. Lo siento, no te enojes. Lo de anoche fue un accidente. No tengo trofeos, así que sin dudas no sé nadar tan bien como tú, pero puedo arreglármelas en una piscina.

–¿Entonces por qué me dijiste recién que no sabías?

–Porque intuí que, si tan solo te invitaba a nadar, dirías que no. ¿Me equivoco?

No podía negarlo. Si me hubiera invitado a nadar, mi razón me lo hubiera impedido con un montón de argumentos lógicos: que estábamos en casa ajena, que no correspondía introducirnos en la piscina en ropa interior, que teníamos que irnos… En cambio, ahora estaba allí, abrazado a la cintura de Thea en un solárium con decoración griega que no hubiera disfrutado ni en mis mejores sueños.

Mi tensión se esfumó en la intensidad de su mirada.

–Tienes razón –admití, agitado–. Aun así, no vuelvas a hacerlo.

–Prometido –dijo con una mano en alto, como haciendo un juramento–. Eres un doctor antes de tiempo, chico que estudia Medicina –añadió, y se deslizó entre mis brazos para hundirse otra vez como una verdadera sirena.

La observé nadar por debajo del agua. Le faltaba técnica, pero para ser una aficionada, lo hacía muy bien. Reapareció en la superficie del otro lado. Se pasó las manos por el rostro para apartarse el cabello mojado, y yo me dejé eclipsar por sus movimientos. Su respiración elevaba sus pechos y los hacía caer como si siguieran el ritmo de una música que solo sonaba en mi imaginación.

Fui hacia ella y la encerré entre mis brazos, apoyando las manos en la orilla de la piscina. Me moría por besarla, pero a cambio solo me quedé mirando sus labios. Thea se mordió el inferior, sensualmente más grueso que el superior, y apoyó las manos sobre mis hombros.

No tuvimos tiempo para más. Oímos el portón de la entrada. Nuestras miradas lo dijeron todo.

–¡Mierda! –exclamó, y se alejó con la misma desesperación con que yo abandoné el agua.

Estiré un brazo para ayudarla a salir más rápido. Thea tomó mi mano y se impulsó hacia afuera. Se colocó el vestido a la velocidad de la luz mientras que yo hacía lo mismo con mi ropa. Comenzamos a correr de la mano, pero ella se volvió para recoger su bolso. Salimos al jardín justo cuando los padres de Oliver ingresaban al solárium por el pasillo de la casa.

–¡Oigan! –gritó el hombre.

Atravesamos el jardín tan rápido que ni siquiera nos dimos cuenta de que habían soltado los perros de seguridad hasta que llegamos a la verja. Logramos salir a la calle por la puerta para peatones por la que habíamos ingresado y subimos al automóvil en una fracción de segundo. Me eché a andar con las manos temblorosas. Por suerte, el matrimonio no había cruzado su coche detrás del mío, impidiéndome la huida.

La risa de Thea llenó el ambiente de destellos de colores, provocando también la mía. Jamás había hecho algo como eso. Era terrorífico para mí, pero a la vez excitante y llamativo.

Salí de mis pensamientos en cuanto la vi inclinarse sobre el parabrisas. No pude creer lo que hacía: estaba escribiendo allí con el labial rojo.

–Te dejo mi número –explicó–. Detente en la esquina.

–¿Qué? ¿Por qué? –indagué. Acababa de sorprenderme de nuevo.

–Tomaré el metro hasta mi casa. Gracias por todo, Cam. Eres mi doctor favorito. Nos vemos.

Casi se arrojó del automóvil ni bien me detuve.

Desapareció entre la gente como un fantasma.

Mi corazón todavía latía acelerado. ¿Qué había sido todo eso? Solo sabía que mi coche estaba otra vez empapado y que en unas pocas horas con Thea había vivido más que en veinte años sin ella.

5

Thea

Caminé hasta la estación del metro rogando que no lloviera. Amaba Londres, pero la lluvia y la neblina eran una constante. En ese momento, no quería seguir arruinando mi vestido con agua. Por extraño que pareciera, llevábamos cinco días de sol, y las nubes grises se alejaron del mismo modo repentino como aparecieron.

Una vez en el tren, me quedé de pie, sujetándome de un tubo vertical mientras revisaba el móvil. Después de leer y escuchar los mensajes de mi amiga Ivy, le envié un audio.

Hola. Recién veo tus mensajes. Perdona por haberme ido de la fiesta sin avisar, no estaba muy cuerda que digamos. No te preocupes, no me fui con el idiota con el que me viste primero, sino con otro. Con uno que no es estúpido, ¿puedes creerlo? Bueno, debes estar durmiendo o en alguna parte. Hablamos luego.

Guardé el teléfono y esperé a que el metro saliera de la estación anterior a la que yo tenía que bajar para comenzar a cantar en voz alta. Hacerlo en ese momento era la mejor manera de evitar que los guardas o que la policía me atraparan. Elegí una de las últimas canciones que había compuesto y usé el tubo vertical para bailar un poco.

No había una sola persona que no me viera en ese momento. Todas me transmitían con su expresión algún sentimiento: reproche, simpatía, compasión, envidia, deseo… No podía culpar a los que experimentaban alguna emoción negativa. Nadie imaginaba que ese día le tocaría viajar con una desvergonzada de vestido raro y con el cabello húmedo que se pondría a cantar y bailar como si nada. Mi actitud podía resultar desagradable para algunas personas, por eso no reparaba en ellas. Tenía un objetivo y lo demás no me interesaba.

Terminé cuando calculé que estábamos por llegar a la estación en la que debía bajar. Sonreí y abrí mi bolso.

–Hola a todos. Agradeceré cualquier colaboración que puedan darme para pagar las facturas del mes. Los quiero, que tengan un buen día. Sean felices, porque llorar es una porquería –dije, y comencé a caminar por el pasillo ofreciéndoles mi bolso.

Algunos depositaron allí un par de libras. Un chico vestido con un traje me dio la colaboración más generosa del mes.

–¡Gracias! –exclamé, sonriente–. Que tengas un buen día en tu aburrido trabajo.

–¡Sí que es aburrido! –admitió, sonriendo cabizbajo.

Le acaricié el pelo que rozaba su frente y me miró.

–Tú puedes cambiar eso –respondí, y bajé ni bien se abrieron las puertas, después de arrojarles un beso a los pasajeros.

Del otro lado de la estación, mis amigos los guardas se acercaban; sin dudas me habían visto por las cámaras de seguridad. Los tenía hasta la coronilla, así que evitaba sus sermones y que llamaran a la policía cada vez que podía. Logré salir mezclándome entre la gente antes de que me alcanzaran.

Tenía que caminar algunas manzanas y adentrarme en un condominio para llegar a mi casa, un pequeño apartamento que compartíamos con mi madre en el barrio de Tower Hamlets.

Mientras caminaba y movía el bolso sosteniendo la tira con un dedo, recordé la bella casa de Camden, su puerta negra y su blanca fachada. Las ventanas de vidrios repartidos, los pisos de madera cálida, la escalera de roble…

No me interesaba el nivel económico que representaba esa vivienda, sino la paz que se respiraba en ella. Rebalsaba de luz y de tranquilidad. Debía de ser bonito amanecer todos los días en un lugar como ese.

Me espabilé rápido para alejar la fantasía. Esa no era mi realidad, ni lo sería por más que vendiera mi alma al sistema. No podía dejar mi casa, pero sí debía generar más dinero. Si no encontraba una manera pronto, tendría que limpiar para otros, cuidar niños o convertirme en mesera, como la mayoría de mis amigas.

Estudiar era imposible; no había nacido en una familia que me apoyara mientras yo obtenía un título universitario. Además, ¿de qué carrera? No entendía de ciencias ni de matemática, solo de arte y de filosofía, lo cual implicaba una gran inversión para ganar poco luego. La música también me agradaba. Sin embargo, aunque cantaba bien y tocaba la guitarra, no creía que pudiera existir un futuro para mí relacionado con eso. Lamentablemente, la sociedad no valoraba nada de lo que yo sabía hacer.

Por otra parte, disfrutaba fabricar ropa y accesorios. El problema era obtener un título que certificara que podía hacerlo. ¿Quién pagaría mis estudios? ¿Quién mantendría la casa mientras yo me dedicaba a mí misma? Aunque consiguiera una beca, como una vez me habían ofrecido para perfeccionarme en la música, ¿quién cuidaría de mi madre las horas que tuviera que pasar afuera? ¿Cómo estudiaría en medio del caos que poblaba mi casa y con el desorden que era mi cabeza? Me resultaba imposible estudiar de manera metódica, como se necesitaba para seguir una carrera universitaria, y más aún respetar las reglas de un trabajo convencional.

Nunca había sido una buena empleada. Aunque me había esforzado por soportar jefes, mis intentos siempre habían fracasado. Me había ido de mi último trabajo insultando al encargado porque le había dicho a una compañera inmigrante que era una inútil. Ella seguía trabajando allí, soportando maltratos, en cambio yo había sido despedida. ¡Excelente negocio!

Varios bocinazos me arrancaron de mis pensamientos. A continuación, oí algunos gritos: “Ven aquí, bebé. ¿Quieres que te enseñe a gozar? Muéstrame ese culo, nena”. Giré la cabeza: se trataba de un par de imbéciles asomados por la ventanilla de un coche. Seguro no tenían los testículos lo suficientemente grandes como para bajar y decirme todas esas groserías de frente.

Puse mi mejor expresión de perra y les hice fuck you sin dejar de caminar. Tal como sospechaba, comenzaron a reír como si fueran los reyes del planeta. Ojalá se estrellaran en la siguiente esquina.

No, me reprendí a mí misma. Recuerda la ley del karma: atraes lo que deseas. No les desees el mal, cúbrelos de luz y la luz te cubrirá.

Con algunas personas era un poco difícil respetar esas creencias.

Para cumplir con mi círculo kármico del día intenté resolver mi falta dándole una parte de mi recaudación del metro a Jim, el vagabundo que siempre se instalaba en la esquina de mi casa. En realidad no sabía su nombre, lo llamaba así para no pensarlo como “el mendigo”.

Me puse en cuchillas frente a él y dejé algunas libras en su sombrero.

–¿Comiste hoy? –pregunté. No contestó. Nunca lo hacía. Sospechaba que era mudo o retrasado–. Bueno, cualquier cosa ya sabes: vivo en el apartamento B del segundo piso de aquel edificio que ves allá –señalé. Él miró. Me despedí con una sonrisa.

Llegué al condominio, abrí la puerta azul y subí las escaleras hasta el segundo piso. Arranqué del tendedero las sábanas que había colgado allí hacía dos días y abrí la puerta del apartamento. Olía a cigarrillo, alcohol y quién sabe qué más. Intenté encender la luz, pero mover el interruptor no sirvió. Miré la lámpara del techo con algunas manchas de humedad y la pintura resquebrajada. Ojalá se tratara solo de un foco quemado. Avancé e intenté moviendo la llave que encendía la luz del pasillo. Tampoco hubo caso.