10,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

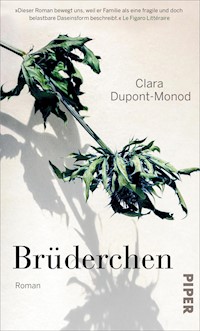

»Eine wunderbare Ode an das Leben.« Le Figaro Eines Tages kommt in einer Familie ein Kind zur Welt. Seine schwarzen Augen tanzen, verlieren sich im Ungefähren, ein verletzliches Wesen, das nie laufen lernen wird. Alle Liebe, alle Zeit gilt von nun an diesem ewigen Kind. Während der älteste Bruder sich in der Fürsorge für das Geschwisterchen verliert, revoltiert die mittlere Schwester. Sie kämpft mit ihrer Wut über dieses Wesen, das die Familienmitglieder in eine eigene, nur ihnen verständliche Welt hüllt. Und der Jüngste, der erst später geboren wird, spürt die Präsenz des Kindes bei jedem Schritt, den er an seiner Stelle tut. »Brüderchen« ist ein Roman voll existenzieller Kraft und karger Schönheit, so majestätisch wie die Berge der Cevennen, die diese Familie schützend umgeben. »Ein Roman von überbordender Emotionalität und Vitalität.« Elle »Feinfühlig und treffend schildert die Autorin, wie der Lebensweg jedes Einzelnen durch die Geburt des Bruders bestimmt wird.« Le Monde des Livres »Dieser Roman bewegt uns, weil er Familie als eine Daseinsform beschreibt, die immer fragil ist und doch belastbar.« Le Figaro Littéraire »Ein aufwühlendes, intensiv und lebendig geschriebenes Buch.« Le Parisien Week-end

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:www.piper.de/literatur

((bei fremdsprachigem Autor:))

Aus dem Französischen von Sonja Finck

Die französische Originalausgabe ist 2021 unter dem Titel S’adapter bei Éditions Stock in Paris erschienen.

© Éditions Stock 2021

© Piper Verlag GmbH, München 2023

Covergestaltung: Cornelia Niere

Coverabbildung: plainpicture/sally mundy

Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Inhalt

Inhaltsübersicht

Cover & Impressum

Zitate

1 –Der große Bruder

2 –Die Schwester

3 –Der Nachgeborene

Buchnavigation

Inhaltsübersicht

Cover

Textanfang

Impressum

Wenn sie schweigen, werden die Steine schreien.

Lukas, 19,40

»Normal«, was soll das heißen?Meine Mutter ist normal, mein Bruder ist normal.Ich habe keine Lust, wie sie zu sein!

François Schuiten und Benoît Peeters, Das schräge Mädchen

1Der große Bruder

Eines Tages wurde in einer Familie ein unangepasstes Kind geboren. Und obwohl das ein etwas seltsames Wort ist, beschreibt es die Realität eines kraftlosen Körpers und eines beweglichen, leeren Blicks sehr gut. »Unterentwickelt« wäre fehl am Platz, »beschädigt« auch, denn das klingt nach einem kaputten Gegenstand, den man nur noch wegwerfen kann. »Unangepasst« hingegen benennt die Tatsache, dass das Kind nicht nach gängigen Maßstäben funktionierte (eine Hand ist zum Greifen da, Beine zum Laufen), dass es in vielerlei Hinsicht außen vor war, aber trotzdem am Leben teilhatte, wie ein Schatten in der Ecke eines Gemäldes, der nicht so ganz dazuzugehören scheint, obwohl der Künstler ihn absichtlich dorthin gemalt hat.

Anfangs fiel der Familie nichts Ungewöhnliches auf. Das Baby war sogar bildhübsch. Die Mutter empfing Gäste aus dem Dorf und aus den umliegenden Orten. Autotüren knallten, Körper entfalteten sich, wagten ein paar schwankende Schritte. Das Haus war nur über eine schmale, gewundene Straße erreichbar. Mägen rebellierten. Einige Freunde und Bekannte wohnten in der Nähe, aber in den Bergen ist Nähe relativ. Um von einem Ort zum anderen zu gelangen, musste man hinunter- und wieder hinauffahren. Die Berge machten seekrank. Auf dem Hof fühlte es sich manchmal so an, als wäre man von gigantischen, in der Bewegung erstarrten Wellen umgeben, auf denen grüne Gischt schäumte. Wenn Wind aufkam und an den Bäumen rüttelte, hörte man ein Meeresrauschen. Dann erinnerte der Hof an eine sturmumtoste Insel.

Man betrat ihn durch ein massives, mit schwarzen Nägeln beschlagenes Holztor. Kennern zufolge stammte es aus dem Mittelalter, gezimmert von Vorfahren, die sich vor Jahrhunderten in den Cevennen niedergelassen hatten. Sie hatten die beiden Wohnhäuser erbaut, später dann das Vordach, den Backofen, den Holzschuppen und die Mühle. Wenn die schmale Bergstraße über eine kleine Brücke führte und das erste Haus mit seiner Terrasse am Bach auftauchte, drangen aus den Autos erleichterte Seufzer. Das zweite Haus, in dem das Kind zur Welt gekommen war, stand direkt hinter dem ersten. Dazu gehörte das mittelalterliche Tor, dessen Flügel die Mutter weit geöffnet hatte, um Freunde und Familie zu empfangen. Sie brachte Kastanienwein, den die Gäste verzückt im schattigen Hof tranken. Alle senkten die Stimme, um das Baby, das brav in seiner Wippe lag, nicht zu stören. Der Säugling roch nach Orangenblüten. Er wirkte aufmerksam und ruhig. Hatte runde, blasse Wangen, dunkelbraunes Haar und große schwarze Augen. So sahen in dieser Gegend viele aus, er war eindeutig ein Einheimischer. Die Berge erinnerten an Matronen, die über die Babywippe wachten, die Füße im Wasser, den Leib in Wind gehüllt. Das Kind war wie alle anderen, es gehörte dazu. Hier hatten die Neugeborenen schwarze Augen, und die Alten waren mager und sehnig. Alles war, wie es sein sollte.

Nach drei Monaten fiel auf, dass das Kind nicht brabbelte. Es gab keinen Laut von sich, außer wenn es weinte. Manchmal lächelte es, runzelte die Stirn, seufzte leise, wenn das Fläschchen leer war, zuckte zusammen, wenn eine Tür zuschlug. Das war alles. Weinen, Lächeln, Stirnrunzeln, Seufzen, Zusammenzucken. Sonst nichts. Es rührte sich nicht. Es lag völlig still da – leblos, dachten die Eltern, ohne es laut auszusprechen. Das Kind interessierte sich nicht für Gesichter, für Mobiles oder Rasseln. Vor allem aber fixierten seine dunklen Augen nie einen festen Punkt. Sie schwebten ziellos umher, glitten ab und an zur Seite weg. Die Pupillen kreisten, folgten dem Tanz eines unsichtbaren Insekts, starrten dann wieder ins Leere. Das Kind sah nichts, nicht die Brücke, nicht die beiden hohen Häuser, nicht die rötliche Steinmauer zwischen Hof und Straße, die schon seit Urzeiten hier stand, die tausende Male von einem Unwetter oder dem Verkehr zerstört worden war, tausende Male wiederaufgebaut. Es sah nicht die Berge mit ihrer rauen Haut, nicht die Bäume, die auf ihrem Rücken wuchsen, nicht den Bach, der den Hang in zwei Hälften teilte. Die Augen des Jungen strichen über alles hinweg, die Landschaft und die Menschen. Sie verweilten auf nichts und niemandem.

Eines Tages kniete sich die Mutter neben die Babywippe. Sie hielt eine Orange in der Hand. Langsam bewegte sie sie vor dem Gesicht des Kindes hin und her. Die großen schwarzen Augen richteten sich nicht auf die Frucht. Sie blickten woandershin. Wohin, konnte niemand sagen. Die Mutter gab nicht auf, versuchte es weiter. In ihrer Hand hielt sie den Beweis, dass das Kind schlecht oder gar nicht sehen konnte.

Man wird nie erfahren, welche Stiche in solch einem Moment in ein Elternherz fahren. Wir, die rötlichen Steine im Hof, die wir diese Geschichte erzählen, stehen auf der Seite der Kinder. Von ihnen möchten wir berichten. Von unserem Platz in der Mauer aus beobachten wir sie, sind seit Jahrtausenden Zeugen ihres Lebens. Kinder werden in einer Geschichte schnell vergessen. Man treibt sie ins Haus wie Lämmer, ignoriert sie, statt sie zu beschützen. Dabei sind die Kinder die Einzigen, die mit uns spielen. Sie geben uns Namen, malen uns bunt an, zeichnen und schreiben auf uns, kleben uns Augen, Mund und Haare aus Gras auf, schichten uns übereinander, um ein Haus zu bauen, lassen uns übers Wasser hüpfen, markieren Tore mit uns oder legen uns zu Eisenbahnschienen aus. Erwachsene benutzen uns, Kinder geben uns ein neues Leben. Darum stehen wir fest an ihrer Seite. Darum sind wir ihnen dankbar. Wir sind es ihnen schuldig, diese Geschichte zu erzählen – und die Erwachsenen sollten nie vergessen, dass sie dem Kind, das sie einst waren, für immer Dank schulden. Darum also richtete sich unser Blick auf die Kinder, als der Vater sie in den Hof rief.

Die Plastikstühle scharrten über den Boden. Sie waren zu zweit. Der große Bruder und die kleine Schwester. Mit dunklem Haar und schwarzen Augen, was sonst. Der Große war neun Jahre alt und saß kerzengerade da, mit durchgedrückter Brust. Er hatte knochige, magere Beine, wie so viele Kinder aus der Gegend, übersät von Schrammen und blauen Flecken, Beine, die es gewohnt waren, über Felsen zu klettern und einen Hang hinabzusteigen, Beine, die mit dem dornigen Ginster vertraut waren. Instinktiv legte er seiner Schwester eine Hand auf die Schulter. Er war ein hochmütiger Junge; sein Hochmut hatte jedoch nichts mit Arroganz zu tun, sondern entsprang einem romantischen Ideal von Zähigkeit und Ausdauer. Das unterschied ihn von den Angebern. Streng wachte er über seine kleine Schwester, sorgte dafür, dass Cousins und Cousinen sich an die gerechten Regeln hielten, die er aufstellte, erwartete von seinen Spielkameraden Mut und Loyalität. Wer vor einer Gefahr zurückschreckte oder einen neuen Rekord auf seiner persönlichen Feigheitsskala aufstellte, den strafte er mit Verachtung, und sein Urteil war gnadenlos. Woher er diese Selbstsicherheit nahm, wusste niemand, vielleicht hatten die Berge ihm eine gewisse Härte in die Wiege gelegt. Das beobachten wir immer wieder: Der Geburtsort prägt den Menschen und dient ihm manchmal sogar als Familie.

Als der große Bruder an jenem Abend kerzengerade und mit bebendem Kinn seinem Vater gegenübersaß, besann er sich auf seine ritterlichen Werte. Doch er brauchte die Fäuste nicht zu ballen. Mit ruhiger Stimme erklärte der Vater, dass ihr kleiner Bruder höchstwahrscheinlich blind sei. Man habe Arzttermine vereinbart, in zwei Monaten werde die Familie Gewissheit haben. Die Geschwister sollten die Sache als Chance sehen, denn sie würden in der Schule die Einzigen sein, die wüssten, wie man mit Karten in Brailleschrift spielt.

Im ersten Moment waren die Kinder unsicher, aber bei der Aussicht, es in der Schule zu Berühmtheit zu bringen, löste sich dieses Gefühl in Luft auf. Dann hatte das Ganze also auch sein Gutes. Ihr kleiner Bruder war blind, na und? Sie würden die Könige des Schulhofs sein! Für den großen Bruder war das nur folgerichtig. Schon jetzt war er ein Anführer, war hübsch und stark und geschickt, und sein wortkarges Auftreten verstärkte diesen Ruf noch. Beim Abendessen verhandelte er mit seiner Schwester und bestand darauf, das Braille-Kartenspiel als Erster in seiner Klasse herumzeigen zu dürfen. Der Vater gab den Schiedsrichter. Noch begriff niemand, dass der Boden unter ihren Füßen Risse bekommen hatte. Bald würden die Eltern von den letzten unbeschwerten Tagen sprechen, denn tragischerweise erkennt man Sorglosigkeit immer erst, wenn sie vorbei ist.

Nach einigen Monaten bemerkten die Eltern, dass das Kind keine Körperspannung hatte. Es konnte den Kopf nicht selbstständig halten. Wie bei einem Neugeborenen musste man ihn mit einer Hand stützen. Auch hob es weder Arme noch Beine. Wenn man sich mit dem Kind beschäftigte, streckte es einem nicht die Hände entgegen, reagierte nicht, versuchte nicht zu kommunizieren. Ganz gleich, was der Bruder und die Schwester taten, ob sie mit einem Glöckchen bimmelten oder dem Kind ein buntes Spielzeug hinhielten, es griff nicht danach, und sein Blick blieb leer.

»Ein regloser Körper mit offenen Augen«, sagte der Bruder zu seiner Schwester.

»Klingt wie ein Toter«, erwiderte sie, obwohl sie gerade einmal sieben Jahre alt war.

Der Kinderarzt fand das alles sehr beunruhigend. Er empfahl eine Computertomografie und überwies das Kind an einen Spezialisten. Sie mussten einen Termin vereinbaren, das Tal verlassen, ins Krankenhaus fahren. Hier verlieren wir ihre Spur, denn in der Stadt gibt es für Steine wie uns keine Verwendung. Aber wir können uns vorstellen, wie die Eltern das Auto parkten, durch die Automatiktüren gingen und sich auf der Fußmatte gründlich die Schuhe abtraten. Im Wartesaal setzten sie sich nicht, sondern blieben schwankend auf dem grauen Linoleum stehen und hielten nach dem Chefarzt Ausschau. Irgendwann wurden sie aufgerufen. Der Chefarzt hielt die Röntgenbilder in der Hand. Er bat sie, sich zu setzen. Seine Stimme war leise, als er das vernichtende Urteil sprach. Ja, ihr Kind werde weiter wachsen. Aber es sei blind, werde weder laufen noch sprechen können und habe keine Kontrolle über seine Gliedmaßen, weil das Gehirn die entsprechenden Signale nicht weiterleite. Es könne Wohlbefinden äußern oder weinen, mehr aber nicht. Es werde immer auf dem Stand eines Neugeborenen bleiben. Wobei das nicht ganz richtig sei. Der Chefarzt erklärte den Eltern mit noch einfühlsamerer Stimme, dass die Lebenserwartung bei einer solchen Diagnose im Durchschnitt drei Jahre betrage.

Die Eltern warfen einen letzten Blick auf ihr bisheriges Leben. Alles, was jetzt auf sie zukam, würde wehtun, und alles, was hinter ihnen lag, auch, denn die Sehnsucht nach der früheren Sorglosigkeit kann einen um den Verstand bringen. Sie standen am Abgrund, zwischen einem untergegangenen Gestern und einem beängstigenden Morgen, niedergedrückt von beider Gewicht.

An jenem Tag mussten sie all ihren Mut zusammennehmen, jeder für sich. Etwas erstarb in den Eltern. Irgendwo tief in ihren Erwachsenenherzen erlosch ein Licht. Sie setzten sich auf die Brücke über den Bach, hielten die Hand des anderen, waren zusammen und doch allein. Ihre Füße baumelten im Nichts. Sie hüllten sich in die nächtlichen Geräusche, wie man sich in einen Mantel hüllt, um sich zu wärmen oder zu verstecken. Sie hatten Angst. Sie dachten: Warum wir? Und: Warum er, unser Junge? Und natürlich: Wie sollen wir das schaffen? Die Berge machten sich bemerkbar, mit rauschenden Stromschnellen, wisperndem Wind, Libellenflug. Sie bestanden aus Schiefer, der so brüchig war, dass man ihn nicht bearbeiten konnte. Häufig kam es zu Felsstürzen. Die Einheimischen waren neidisch auf die diamantharte Zuverlässigkeit des Granits und Basalts weiter nördlich, auf den porösen Kalktuff in der Nähe der Loire. Andererseits, welches andere Gestein bot so viele Schattierungen von Grau? Welches sonst sah aus wie Blätterteig? Man kann den Schiefer lieben oder hassen. Wer hier lebte, musste das Chaos akzeptieren. Während die Eltern über dem Bach saßen, ging ihnen auf, dass sie diese Haltung von nun an auf ihr Leben übertragen mussten.

Die beiden Geschwister verstanden nicht genau, was vor sich ging, nur so viel: Eine verheerende Kraft, die sie noch nicht »Kummer« nannten, hatte sie in eine Welt außerhalb der Welt katapultiert. An einen Ort, wo ihre kindliche Sensibilität Schaden nehmen und niemand ihnen zu Hilfe kommen würde. Die Zeit der Unschuld war vorbei. Sie standen allein vor den Überresten ihres zerstörten Nests. Doch damals trugen die Kinder noch jenen Pragmatismus in sich, der Leben rettet. Ob Tragödie oder nicht, es galt herauszufinden, wann es Kuchen gab. Wo man Flusskrebse fangen konnte. Es war Juni, das Kind war sechs Monate alt, aber so rechneten die beiden nicht. Sie hatten nur einen Gedanken: Es ist Juni, bald sind Sommerferien, da kommen die Cousins und Cousinen zu Besuch. Anderswo wurden Kinder geboren, die sehen, eine Hand ausstrecken und den Kopf halten konnten, aber diese Gleichgültigkeit des Schicksals empfanden sie nicht als ungerecht.

So blieb es bis zum Winter. Bruder und Schwester verbrachten einen glücklichen Sommer, auch wenn sie mit ihren Cousins und Cousinen nicht über das Kind redeten und die müden Gesichter der Eltern in eine dunkle Ecke ihres Gedächtnisses verbannten, die behutsamen Bewegungen, mit denen diese das Kind aus der Wippe hoben und aufs Sofa legten, vom Sofa hochnahmen und auf zwei große Kissen im Hof betteten. Nach den Ferien begann die Schule, sie schlossen neue Freundschaften, die Busfahrten gaben ihren Tagen einen Takt, sie lebten ein Parallelleben.

So konnten sie sich ungetrübt auf Weihnachten freuen. Für die Familien in den Bergen war das ein wichtiger Moment. Wieder schlugen Autotüren, das ganze Tal versammelte sich bei ihnen. Die Nachbarn traten mit Lebensmitteln beladen durchs Tor, liefen vorsichtig über die vereisten Schieferplatten. Freudenschreie hinterließen weiße Wölkchen in der Luft. Der Himmel war metallisch schwarz. Die Kinder hatten uns mit bunten Lichterketten behangen, um den Gästen den Weg zu weisen, und Fackeln zu unseren Füßen aufgestellt. Sie mummelten sich dick ein, erklommen mit Taschenlampen den Berg und stellten Teelichter am Hang auf, damit der Weihnachtsmann vom Himmel aus die Landebahn sah.

Im Kamin loderte ein großes Feuer, die Jüngsten konnten sich nicht vorstellen, dass es jemals erlischt. Fünfzehn Menschen drängten sich in der Küche und bereiteten Wildschweingulasch, Pasteten und Zwiebelkuchen zu. Die Großmutter mütterlicherseits, klein und mit einer Satinbluse bekleidet, übernahm das Kommando. Am überladenen Weihnachtsbaum holten Cousins und Cousinen Querflöten und ein Cello hervor. Jemand räusperte sich und gab den Ton vor. Viele der Anwesenden sangen in einem Chor. Kaum einer war mehr fromm, aber alle kannten die evangelischen Weihnachtslieder. Man erklärte den Jüngsten, dass es die Hölle nicht gebe, anders als die Katholiken glaubten (»die Papisten«, wie die älteren Onkel noch sagten), dass man keinen Pfarrer brauche, um Zwiesprache mit Gott zu halten, und dass man seinen Glauben stets auf den Prüfstand stellen solle. Ein paar zerfurchte Großtanten warfen ein, ein guter Protestant halte Wort, beiße die Zähne zusammen und vertraue sich niemandem an. »Loyalität, Ausdauer und Verschwiegenheit«, schlossen sie und blickten dabei die Kinder an, die sie ignorierten. Musik und Parfüm stiegen zu den Deckenbalken auf, drangen nach draußen und waberten über den Hof. Kaum etwas unterschied diesen Weihnachtsabend von früheren Zeiten, als die Menschen sich abends vor dem Feuer drängten, man bei großer Kälte die Schafe ins Haus holte und sich die Hände an ihren Bäuchen wärmte.

Das Kind lag unweit des Kamins in seiner Wippe. Ein Ruhepol inmitten des Trubels. Wenn der Geruch des Essens an seine Nase drang, schnupperte es wie ein kleines Tier, ab und zu huschte ein Lächeln über sein Gesicht. Bei ungewöhnlichen Geräuschen (einem Bogenstrich beim Stimmen des Cellos, einem Klappern des Pastetentellers auf dem Eichentisch, einer dröhnenden Stimme, dem Gebell eines Hundes) zuckten seine Finger leicht. Weil seine Nackenmuskulatur zu schwach war, ruhte eine Wange auf dem Stoff der Wippe. Die Augen unter den langen schwarzen Wimpern irrten langsam durch den Raum. Das Kind wirkte zugleich hoch konzentriert und abwesend. Es war gewachsen und hing immer noch schlaff in seiner Wippe, aber sein Haar wuchs voll und dicht. Auch die Eltern hatten sich verändert.