Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Matthes & Seitz Berlin Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Im Berlin des technischen Fortschritts, in dem Skype, E-Mail und Textmessages den Alltag prägen, begegnen sich zwei ungleiche Figuren: der charismatische Schriftsteller Andy, der einen fatalen Hang zum Alkohol pflegt, und die geheimnisvolle Erzählerin dieser Geschichte, die er Bubusch nennt, »weil der Name ihm leicht über die Lippen kam«. Schnell entspinnt sich zwischen den beiden eine Liebesbeziehung und gemeinsam ziehen sie nach San Francisco, das von Ex-Hippies, Beatniks und alternden Gangstern bevölkert ist. Doch statt dort eine Zukunft aufzubauen, hängt Andy an den Geistern der Vergangenheit, besonders der Mutter, die wie durch ein Wunder im Paris der NS-Besatzung überlebte. Geisterhaft begegnet sie ihm rauchend auf dem Dach, vergisst ihren Lippenstift im Bad und lauert am Kopfende seines Bettes. Seine zunehmende Zerrüttung lässt auch Bubusch nicht unberührt, sie wird zur Geisel von Andys Trauma und Wahnsinn. Als sie eines Tages die einsame Insel Alcatraz, das legendäre Gefängnis, erblickt, hat sie nur noch einen Wunsch: zu entkommen. In ihrem neuen Roman voller kurioser Momente erzählt Julia Kissina einfühlsam von dem verzweifelten Versuch, zwei grundverschiedene Welten zusammenzubringen, die aus dem Trauma der Erinnerung und dem Wunsch nach Veränderung entstehen. Eine fesselnde Reise auf Irrwegen vom Paris der 1940er-Jahre bis ins Berlin und San Francisco der Gegenwart.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 247

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

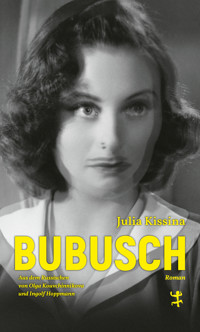

Bubusch

Julia Kissina

Bubusch

Roman

Aus dem Russischen vonOlga Kouvchinnikova und Ingolf Hoppmann

Inhalt

Gespenster

Gitanes

Ein Drecksbezirk

Österreich

Schizo

Der Zauberberg

Berlin

Wie im Traum eines Salamanders

1942

Was ist im Inneren?

Frank

Fantasy

Die große Stadt

Google Maps

November

Wir haben kein Hirn

Ida

Dezember

Die Stadt der Leuchttürme und Nebel

Beatniks

Sheila aus Hollywood

Ich heiße Andy

Pollock

Die roten Vorhänge

Der Friedhof der Konzertflügel

Der Hurrikan

Ein Teufel mit Hörnchen

Sophie

Haight-Ashbury

Tschubowski

Die Welt ist ein gigantisches Bordell!

Victoria’s Secret

Die schwindende Realität

Der Alte Scheißer

Weihnachten

Oakland

Januar

Der Koffer

Die Pistole

Das Archiv

Der Schweizer

Big Sur

Fünfundvierzig Kisten

Die heilende Kraft der Arbeit

Dodo

Hollywood Forever!

Ruhe und Frieden

Der Onkel

Die Insel

Superbowl

Das Messer

Super 8

Über dem Nordpol

Die Magie der Pistole verehrendie Kinder und der Satan!

Aufschrift auf dem Spiegel

Gespenster

Wir lebten unter Gespenstern. Seine Mutter war das Obergespenst. Am Anfang war sie ein dreizehnjähriger Teenager.

Jedes Mal wiederholte sich die ewig gleiche Szene im besetzten Paris, immer wieder, jeden Tag von Neuem. Allen war befohlen worden, sich im Vélodrome d’Hiver einzufinden und dort auf den Abtransport in deutsche oder polnische Lager zu warten. Aber das wussten sie noch nicht. In den dreißiger Jahren, als man vielen die französische Staatsangehörigkeit verweigerte, mussten sie zum Katholizismus konvertieren, aber auch das rettete nicht einen Einzigen. Die meisten »Eingeladenen« wurden ohnehin nach Auschwitz deportiert. Dieses Wort sagt er immer mit einem ganz besonderen Ausdruck, als würde er dabei auf ein Pfefferkorn beißen.

Seine Großmutter und seine zukünftige Mama verlassen das Haus. Das Haus befindet sich im Bezirk der Gare d’Austerlitz. Die Großmutter, damals eine noch ganz junge Frau mit lebhaften, glänzenden Augen und in akkurate Wellen gelegtem Haar, hat den gelben Stern in weiser Voraussicht nur mit ein paar losen Stichen angenäht, mit heißer Nadel, wie man sagt. Sie hatte ständig Vorahnungen.

Es ist Hochsommer. Eine wunderbare Zeit für romantische Spaziergänge durch den Jardin du Luxembourg. Die junge Frau trägt ein schwarzes Kleid mit weißen Pünktchen und eine rote Baskenmütze. Auf dem Rücken einen Rucksack. Das Mädchen hat ein blaues Kattunkleid an, und unter seinem Arm klemmt ein Plüschhase, eine Erinnerung an den Vater. Obwohl sie einen Koffer dabeihaben, sieht es so aus, als wären sie nur zu einem Sonntagsspaziergang ausgegangen. Die Passanten schauen weg. In diesen Tagen um den 16. und 17. Juli 1942 schwankt Frankreich zwischen Angst und Scham.

Eine große Menge von Menschen bewegt sich durch die Straßen, sie sind genau wie sie festlich gekleidet und tragen gelbe Sterne und gelbe Armbinden. Die Sterne sind sehr unterschiedlich. Manche wurden offenbar selbst angefertigt, in aller Eile aus Flicken genäht, andere sind aus bedrucktem Stoff, die wurden in der Präfektur gekauft. Die Sterne der Kinder sind ganz winzig und sehen aus wie kleine Verzierungen. Die Frauen duften nach Parfüm. Sie haben heute ihre beste Kleidung angelegt. Viele tragen Reisekoffer aus Vulkanfiber. Einige schieben Kinderwagen und Fahrräder, andere ziehen ihre Habseligkeiten in Bollerwagen hinter sich her. Aber jetzt trödelt da vorne jemand.

»Lang lebe Frankreich! Lang lebe das große französische Volk!«, schreit die Menge.

Jemand hat gerade das Bewusstsein verloren. Das Mädchen wirft seinen Koffer aufs Trottoir neben einen Laternenpfahl, und sofort fallen die Gaffer darüber her.

»In dem Koffer ist ja gar nichts drin! Sie hatten ihn nur zur Tarnung dabei! Schnappt sie euch! Wo sind sie?«

Wieder eine Stockung. Rasch trennen sie sich von der Menge, huschen um die nächste Hausecke, reißen sich die gelben Sterne ab, stopfen sie in einen Mülleimer.

Eine Frau mit roten Lippen und ein Mädchen gehen durch die Stadt, mit der trotzigen Entschiedenheit der Unsichtbaren.

Einmal hat Sophie gehört, wie eine Dame zu ihrer Mutter sagte: »Ihre Tochter hat so strahlende Augen. Solche Augen haben nur französische Kinder.«

Die Frau mit den roten Lippen und ihre Tochter sind dem Treibnetz entkommen. Viele Stunden lang gehen sie immer weiter nach Norden in Richtung Vorstadt. Was essen sie? Wo schlafen sie? Sie können sich bei keinem von ihren Bekannten verstecken, nicht bei ihren Verwandten ausschlafen. Am heutigen Tage sind auch die kleinsten Fische ins Netz gegangen, und jetzt erwartet sie dort im Vélodrome ein grauenhaftes Schicksal. Aber die Frau und das Mädchen gehen immer weiter und weiter mit ihren eisernen Beinen. Jetzt haben sie schon das Stadtgebiet von Paris hinter sich gelassen. Sie schlafen nicht und sie essen nichts. Vielleicht ein wenig Löwenzahn oder Blätter von den Bäumen? Ihre Augen sind immer weit geöffnet, sie blinzeln niemals. Gegen Abend kommen sie an eine Kreuzung. Die Häuser ringsumher sind verschlossen. Hier ist die Stadt zu Ende, dahinter beginnt gleich der Wald. Sie trinken aus einem Bach. Als es Nacht wird, erreichen sie ein Dorf und betreten das erstbeste Haus. Ohne Fragen zu stellen, machen die Bauern ihnen ein Bett. Auf einem Holztisch steht ein Krug mit Milch. Das Mädchen trinkt und schaut mit seinen großen durchsichtigen Augen zu der Bäuerin auf.

»Was für ein hübsches Mädchen. Wie alt bist du? Bald werden dir die Jungs in Scharen nachlaufen«, sagt die Bäuerin.

Am nächsten Tag finden sie beim Müller Unterkunft. Natürlich sagen sie nicht, dass sie Juden sind. Und natürlich verschweigt die Frau, dass ihr Mann im Widerstand ist. Auch dass er zwei Wochen zuvor geflohen ist, erwähnt sie mit keinem Wort. Vielleicht hat man ihn auf der Straße aufgegriffen. Vielleicht ist er schon verhaftet. Sie hatten Angst, Erkundigungen über ihn einzuziehen. Er sagte, sie sollten es nicht tun. Er sagte, wenn etwas schiefgehe, sollten sie die Stadt verlassen. »Wohin?« »Geht von Stadt zu Stadt bis zur italienischen Grenze.« Er hat ihnen Geld gegeben. Aber sie müssen sehr bedachtsam damit umgehen. Wenn nötig, verkaufen sie den Schmuck und den Ehering.

Die Frau sagt nur: »Mein Mann ist Trinker, ich habe ihn verlassen.« Sie zeigt einen blauen Fleck am Handgelenk. In Wirklichkeit hat sie diesen blauen Fleck von dem Gendarmen, der ihren Arm gegriffen hat, als sie gerade durch die Absperrung wollte. Eine Sekunde lang schaute er ihr in die Augen. Dann glitt sein Blick über ihre Brust. Sie hat eine hübsche Brust. »Verzeihen Sie, Madame.« Er ließ sie los. Sie entschlüpfte in eine Gasse. So vertraut sind ihr diese Straßen, und doch haben sie sich so sehr verändert in den vergangenen Wochen. Sie muss sich eilen, kaum kann das Mädchen mit ihr Schritt halten. Man fahndet schon nach ihnen.

»Madame Kuschner?«

»Sie irren sich. Ich heiße Louise Fourier. Wir wohnen in der Rue Balzac 25, wir sind gerade auf dem Weg nach Haus. Wir haben es sehr eilig.«

Auf der Liste der zur Deportation Bestimmten hat man schon Fragezeichen hinter ihre Namen gesetzt.

Einige Tage später klopfen sie an ein Klostertor, dessen alte Mauern von Efeu und den violetten Blüten der Klematis überwuchert sind. Eine Nonne mit bleiernem Gesicht öffnet die schwere Holztür, und sie betreten den Kirchhof. Man führt sie in eine kalte Klosterzelle.

»Hier ist vor Kurzem Schwester Isabelle gestorben. Sie war sehr alt. Wahrscheinlich hatte sie Krebs. Sie können hier übernachten.«

Mutter und Tochter schlafen zu zweit auf der schmalen Pritsche von Schwester Isabelle, die an Krebs gestorben ist. Die Wände der Zelle sind rissig. Am Ende des Sommers hängt die Decke voller Spinnweben. In einer Ecke steht ein metallener Krug, in dem ein Frosch sitzt. Zum Zudecken haben sie eine kratzige Decke aus grobem Wollstoff. Über ihren Köpfen hängt ein großes schwarzes Kreuz. Das Kreuz sieht aus wie ein Mann, der auf einem Sprungbrett steht, wie in dem Schwimmbad, das Madame Kuschner jeden Sonntag aufzusuchen pflegte.

Morgens herrscht auf dem Hof reges Treiben und Hühnergackern. Die Mutter seiner Mutter bleibt hier und arbeitet im Klostergarten. Sie schminkt sich nicht mehr die Lippen rot. Sie kümmert sich um den Hühnerhof, sie wäscht und bügelt und besorgt den Küchendienst. Wenn der Wächter von der Lagerhalle nebenan ihr eine Zigarette zusteckt, raucht sie hinter dem Klostertor, und während sie einsilbig auf seine forschenden Fragen antwortet, bemüht sie sich, seine beredten Blicke nicht zu beachten. Jeden Tag kniet die Frau auf dem kalten Fußboden der Zelle und tut so, als bete sie. Sie bewegt die Lippen, als würde sie sprechen. Und die Mutter Oberin beobachtet sie scharf, sie und das Mädchen, das neben ihr kniet und betet.

Jetzt befinden wir uns in San Francisco. Er ist aus New York hierher gezogen, als er vom Saufen schon komplett durchgedreht war, weil er nicht damit aufhören konnte. Man hat ihm das Gesicht demoliert und sämtliche Zähne ausgeschlagen, aber davon weiß ich noch nicht viel. Er brüstet sich damit, wie rabiat er im Suff werden konnte. Er flog von der Uni, weil er jemandem eins aufs Auge gegeben hatte. Er wollte sich damit den Ruf eines François Villon erwerben. Ach, er sollte in Russland leben, da würde er wunderbar hinpassen! Bei uns gilt Saufen nicht als Saufen. Ein Trinker ist immer ein großartiger Erzähler und ein Volksheld!

Er ist stolz auf sein damaliges Verhalten. Das ist sein männlicher Stolz, nur leider gehört sich das hier nicht, im modernen Amerika, hier ist das nicht erwünscht.

Andy sagt, seine Mutter habe ihm immer von Paris erzählt.

»Sie war eine echte Aristokratin. New York konnte sie nicht ausstehen, sie verehrte Flaubert und Proust, sie las Prosper Mérimée, und sie sprach mit Akzent, genau wie du!!«

»Aber ich spreche doch Englisch mit deutschem Akzent.«

»Das ist unwichtig.«

Nach dem Krieg gelang es Mademoiselle Kuschner, dank eines Hilfsprogramms nach Venezuela auszureisen. Venezuela liegt irgendwo im Norden von Lateinamerika. Azurblauer Himmel, Bananen und Diktatur. Ein fernes tropisches Land. Dort machte sie ein paar entfernte Verwandte ausfindig, die auch aus dem besetzten Frankreich hatten fliehen können. Aber helfen konnten sie ihr nicht, oder sie wollten nicht. Jeder rettet halt nur seine eigene Haut.

Er sagt, Sophie Kuschner sei lange Zeit bitterarm gewesen, später habe sie in einer Textilfabrik gearbeitet. Was will man da mit Balzac! Dort gab es überhaupt keine französischen Bücher, sie musste Spanisch lernen. Die Hitze, die Pampa, die Kriminalität … Ihr Traum war es, von Venezuela aus in die Vereinigten Staaten zu gelangen.

Die Geschichte seiner Mutter wird in seinen Memoiren mehrfach erzählt. Viele Jahre lang traute er sich nicht, ihre Notizen zu öffnen, sie liegen in einem Universitätsarchiv.

Gitanes

Seit zwanzig Jahren muss er schon als Hausmeister arbeiten, aber das ist ganz normal für einen Schriftsteller, der sich vor jeder Art von Verantwortung drücken will und letzten Endes eine armselige, dafür aber ruhige Existenz wählt.

Jetzt steht seine Mutter hier hinter der Tür, ich höre ganz deutlich ihren Atem.

»Verrecken sollst du, Andy! Warum hast du dieses osteuropäische Drecksgesindel ins Haus geholt? Schon wieder so eine Schlampe! Der steht es doch ins Gesicht geschrieben, dass sie dich um den Finger wickelt. Bei der gibt es für dich nichts zu holen! Aber auch ga-a-ar nichts! Du bist ein kleiner undankbarer Rotzlöffel!«

Für gewöhnlich sitzt Madame Kuschner, alias Mrs Schwarz, auf dem Dach, genauer gesagt, auf den Stufen vor der Tür zum Dachboden, und manchmal zieht der Rauch ihrer Zigaretten bis zu uns herunter. In der zivilisierten Welt raucht kein Mensch mehr, deshalb kann es logischerweise nur sie sein, die da raucht. Ich finde die Kippen vor dem Hauseingang. Solche Zigaretten werden schon lange nicht mehr hergestellt. Vorkriegs-Gitanes. Männerzigaretten, aber mit Spuren von rotem Lippenstift. Wie kommen diese Zigaretten in das Amerika von heute?

Wenn wir einschlafen, steht seine Mutter oft an unserem Bett. Das heißt, an der Matratze, auf der wir schlafen. Sie quietscht mit der Tür und den Fenstern. Sie lärmt in den Rohren. Gegen drei Uhr nachts, sofern er mich nicht schon aufgeweckt hat mit seinen Geistesblitzen oder seinen Verdächtigungen, wache ich auf vom Klackern ihrer hohen Absätze. Hierzulande, in der Epoche der Hipster, trägt niemand mehr hohe Absätze. Aber vor allem geht Mrs Schwarz jede Nacht ruhelos auf dem Dach umher und sucht irgendetwas. Er sagt, früher sei sie auch nachts immer aufgestanden und habe irgendwelche Dinge gesucht: Handtaschen, Puderdosen, Kämme. »Wo ist meine Handtasche? Ich kann meine Papiere nicht finden!«

»Hörst du das, Andy, da oben läuft jemand herum …«

»Das ist der Regen …«

Aber es regnet doch gar nicht, obwohl, ganz sicher bin ich nicht. Aber ich bin vollkommen sicher, dass sie es ist.

Seit ich hier bin, finde ich überall Spuren ihrer Anwesenheit, immer mehr Beweise. In der Abstellkammer habe ich ihre Strümpfe entdeckt. Was ich damit gemacht habe? Ich habe sie auf die Fensterbank gelegt.

»Wozu hast du die Strümpfe auf die Fensterbank gelegt?«

Ich will ihm nicht sagen, dass ich längst alles durchschaut habe.

»Meine Mutter ist gestorben. Meine schöne Mama«, sagt er. »Vor zehn Jahren in Miami. Ich bin zu Mamas Beerdigung gefahren und hab gesehen, wie Vater gerade ihre Sachen auf den Müll schmiss. Er war betrunken. Wenn du gesehen hättest, mit welchem Vergnügen er ihre Sachen weggeschmissen hat. Man hätte sie an Bedürftige verschenken können, die gibt es in Amerika in rauen Mengen. Mein Vater war mir schon immer widerwärtig. Er hat nie verstanden, was sie in den Kriegsjahren durchgemacht hat. Nach ihrer Beerdigung stand ich noch stundenlang vor dem Müllcontainer. Ganz unten am Boden lagen ihre Strümpfe. Zwischen lauter Abfall sah ich ihr Lieblingskleid – schwarz mit weißen Punkten! Ich habe eine Nachkriegsfotografie von ihr. Du wirst sehen, sie trug das gleiche Kleid wie du!«

Das stimmt. Ich habe auch ein schwarzes Kleid mit weißen Punkten. Es ist unglaublich altmodisch. Aber ich mag diesen Nachkriegsstil. Es gibt in Berlin jede Menge Secondhand-Läden, in denen originale Vintage-Sachen verkauft werden. Ich kleide mich gern bizarr, aber beschreiben kann ich mich nicht. Niemand kann mich beschreiben. Ich entgleite sogar mir selbst. Ja, ich würde mir selbst nicht über den Weg trauen.

Wahrscheinlich hat er recht, ich sehe aus wie aus einem Film der vierziger Jahre. Ich schminke mir die Lippen rot. Blutrot! Als wir uns begegneten, hatte ich genau dieses Kleid an. Ich hatte es gerade gekauft und direkt in dem Laden angezogen. Das alte Kleid (genau das gleiche) warf ich in die nächste Mülltonne und fuhr zum Flughafen. Ich vergaß sogar, das Preisschild abzumachen, und lief den ganzen Tag mit dem Etikett auf dem Rücken herum. Ich flog damals von Deutschland nach Österreich, und dort sind wir uns begegnet, das heißt, im Flugzeug. Das Preisschild bemerkte ich erst abends im Hotel. Alle hatten es gesehen. Das war mir peinlich.

Er behauptet, ich habe Ähnlichkeit mit seiner Mutter. Vielleicht bin ich ihre Inkarnation. Ihre Fotos liegen in einem Album in der Küche, in einem Eisenschrank mit Schubladen. Einem Tresor. Er schließt ihn immer ab und trägt den Schlüssel bei sich. An den Fotos kleben eingetrocknete Nudeln. In diesem Schrank liegen noch jede Menge anderer wichtiger Dinge: Schraubenzieher, Schlüssel und anderer Metallkram. Aber noch weiß ich nicht, was sich in dem Schrank unter den Fotos verbirgt und warum er ihn immer abschließt.

»Du bist ihr wie aus dem Gesicht geschnitten«, sagt er, und sein Blick füllt sich mit bitterer Zärtlichkeit. Wie ein Blinder berührt er mein Gesicht mit den Händen. »Das ist einfach verblüffend!«

Tatsächlich habe ich überhaupt keine Ähnlichkeit mit seiner Mutter. Aber ich möchte ihn nicht bekümmern.

Auf der Aufnahme sehe ich eine achtzehnjährige junge Frau mit einem breiten herzförmigen Gesicht. Sie hat gelocktes kastanienbraunes Haar und lachende Augen. Sie steht an der Rezeption des Hotels, in dem sie arbeitet. Hinter ihr sind zahlreiche Holzfächer mit Schlüsseln, und darüber steht: »Sophie Kuschner. Pension Kolibri. 1947«.

Die Fotografie wurde in Caracas aufgenommen, wohin es eine große Zahl europäischer Flüchtlinge verschlagen hatte. Alle träumten nur davon, aus Caracas wegzukommen nach New York.

Und hier ist ein Foto von ihr im reifen Alter. Sie sieht aus, als würde sie gleich eine Sprengladung aus dem Busen ziehen. Eine füllige, stark geschminkte, geschmacklos gekleidete Frau. Das Bild zeigt sie in voller Größe. Ihre Beine sind geschwollen. Sie scheint schwer krank zu sein. Unvorstellbar, dass sie einmal Flaubert oder Hugo geliebt hat. Sie leidet unter Atemnot. Welche von ihnen, welche von diesen beiden geht auf dem Dach herum? Die Alte oder die Junge?

Während ich Geschirr abwasche – in der Küche fand ich nichts als eine einzige braune Plastikschüssel, alles andere haben wir auf dem Wohltätigkeitsbasar der Heilsarmee gekauft –, denke ich an meinen Sohn. Er lebt in einer winzigen Wohnung in Berlin-Charlottenburg. Er leidet an Schizophrenie, aber er kommt ganz gut damit zurecht. Ich denke daran, wie ich ihn geboren habe. Ich erinnere mich noch an jede einzelne Sekunde. Ich weiß nicht, ob es wichtig ist, wen man gebärt. Der Geburtsakt selbst ist wichtig. Für eine gewisse Zeit verwandelt sich eine Frau in eine Eierschale, in einen lebenden Sack. Sie wird zu einem Stück Erde mit Beinen. Was in ihrem Inneren wächst, hat in Wirklichkeit nicht das Geringste mit ihr zu tun. Es ist von selbst entstanden, nicht weil sie es wollte. Eine schwangere Frau ist keine Frau mehr, sondern ein transzendenter Blumentopf, ein Rohr für fremde Mutationen, die permanent versuchen, sie umzubringen. Das sind aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse: Der Fötus konkurriert mit der Mutter und will sie auffressen. Die Frau wird zu einer Geburtsarena.

Als mein Sohn in meinem Bauch saß, hörte ich die ganze Zeit dieses Geräusch: ein Knacken und Schmatzen. Er zernagte mich von innen. Er saugte mein Blut, machte meine Haare und Knochen immer dünner. Ich hatte Angst. Damals begann meine Paranoia.

Es war im Winter. Im Januar. Es herrschte ein Frost, wie es ihn schon lange nicht mehr gegeben hatte. Die Heizkörper glühten wie Höllenöfen. Der Mond schien hell und klar. Die Sterne stachen durch tiefes Schwarz. Ein paar Tage vor der Geburt schlug ich das I Ging auf und stieß auf das Hexagramm vom Fuchs. Mir schien damals, der Fuchs verwische gerade seine Spuren zwischen den Sternen. Er wurde am 20. Januar geboren! A. hat auch am 20. Januar Geburtstag. Was für eine unwahrscheinliche Koinzidenz!

Wie gesagt, eine Frau ist eine blutige Geburtsarena. Und sie ist zugleich Zuschauerin. Unter deinen Schlüsselbeinen bildet sich ein gigantischer Riss, also ein Spalt, aus dem sich ungestüm ein schreiender Säugling hervordrängt. Ein Gargantua. Ich erinnere mich an diesen Kranz des Schmerzes, einen brennenden Kranz.

»Bist du neidisch?«

Wir haben eine ziemlich schwierige Konstellation: Er ist der Sohn seiner verstorbenen Mutter, die zwischen Abendrot und Morgengrauen über die Dächer wandelt und etwas oder jemanden sucht. Ich bin auch seine Mutter, aber ich habe einen Sohn, und mein Sohn hat psychische Probleme.

Wegen der hohen Luftfeuchtigkeit ist der Himmel über San Francisco vollkommen sternenlos. Sonst könnte Madame Kuschner, alias Mrs Schwarz, die mit »heißer Nadel« angenähten Sterne vom Himmel herunterreißen und in die Mülltonne werfen. Manchmal ruft sie nach ihm, und wie alle Geräusche, die durch die Wände gedämpft zu uns dringen, werden ihre Rufe Bestandteil des allgemeinen Rumorens. Trotzdem höre ich zwischen all diesen Geräuschen ganz deutlich ihre Stimme heraus.

»Andy, du gemeines Scheusal, du liebst mich nicht. Du liebst mich nicht genug. Ich habe dir nie getraut, und ich wusste warum. Hier ist es kalt. Der Nebel macht mich blind.«

Ihre Stimme vermischt sich beständig mit der Flut anderer Geräusche. Aber dann höre ich wieder das Klappern ihrer hohen Absätze.

Er lebt mit seiner Mutter in seinem Inneren, wie Norman Bates bei Hitchcock. Obwohl ich ihn immer mehr liebe, obwohl diese Liebe anwächst wie eine Lawine, würde ich mich kein bisschen wundern, wenn ich eines Tages in seiner Rumpelkammer den mit Zeitungen ausgestopften Balg seiner Mutter finden würde. Es werden alte Zeitungen sein, vielleicht französische aus der Zeit der deutschen Besetzung.

Allerdings muss man viele Sachen beachten, wenn man einen Körper fachmännisch präparieren will. Man benötigt große Mengen von Trockeneis, Essig und Salz. Man muss kohlensauren Kalk besorgen und den Balg fachmännisch präparieren. Aber davon versteht er überhaupt nichts. Und was, wenn ich die Mumie seiner Mutter finde? Ich bin bereit dazu. Ich werde mir auf keinen Fall anmerken lassen, dass ich das irgendwie abnormal finde.

Aber trotzdem, ich habe ein bisschen Angst vor ihm. Er hat so einen wilden Blick. Etwas Pathologisches ist darin, aber was genau, das weiß ich noch nicht. Außerdem sieht man auf seinem Schädel die Spuren mehrerer Brüche, das verleiht ihm einen besonderen Chic. Je asymmetrischer, desto interessanter. Seine Nase hat man ihm während seines Studiums in New York eingeschlagen, das immerhin weiß ich. Oder vielleicht auch schon früher, am Ende seiner Schulzeit … Ich weiß auch, dass er anschließend an der Columbia University studiert hat, bis man ihn wegen besagter Schlägerei rausgeschmissen hat. Wie kommt man aus der Bronx an so eine Prestigeuni? Sie waren doch bettelarm, und in Amerika, im Unterschied zu anderen Ländern der Welt, ist elementare Bildung ein Privileg von Menschen mit Geld, die sich auf diese Weise vor Habenichtsen schützen.

Die Strümpfe sind vom Fensterbrett verschwunden. Wenn sich die Fenster öffnen ließen, könnte man vermuten, der Wind habe sie fortgeweht. Aber die Fenster gehen nicht richtig auf. Es sind Schiebefenster, eine amerikanische Erfindung. Für europäische Verhältnisse sind es einfach Spalten zwischen den Ziegeln, Luftlöcher in einer Schachtel, in der eine gefangene Kakerlake sitzt. Man kann die Scheiben hochschieben, aber selbst dann kommt nicht allzu viel frische Luft hindurch. Also können auch nicht die Möwen die Strümpfe weggeholt haben. Völlig ausgeschlossen.

Ich gehe über die Feuertreppe auf das Dach und finde die Strümpfe. Sie haben sich in den Leitungsdrähten verhakt. Am anderen Ende des Daches sitzt eine fette Möwe mit raubgierig gekrümmtem Schnabel.

Von denen gibt es hier jede Menge. Es gibt auch Pelikane. Überhaupt gibt es in Amerika eine große Vielfalt von Vögeln, viel mehr als in Europa. Als ich zum ersten Mal nach San Francisco kam, glaubte ich Flugsaurier zu sehen. Das waren aber Pelikane. Sie stürzten aus der Luft herab und bohrten sich wie Torpedos in das Wasser der Bucht. Ein ausgestorbener Vogel Dronte. Kleine Kolibris hingen über ihren Tränken wie Einwegspritzen über Petrischalen. Man erzählte mir, es gebe hier auch Robben. Das alles passt gar nicht zu dem Amerika, das ich kenne, aber das kenne ich ja auch hauptsächlich aus Hollywood-filmen. Was ich vor allem zu tun habe, ist, Amerika zu verstehen, das Land, in dem man nicht an den Tod glaubt, ich muss vor allem diese mir unbekannte Welt begreifen.

Dezember. Ich hatte gedacht, in San Francisco würde es viel wärmer sein, aber es hält sich hartnäckig eine Temperatur um die 16 Grad. Außerdem ist es viel ruhiger als in Berlin oder Moskau. Hier passiert überhaupt nichts. Eigentlich ist es so, als läge diese Stadt weit weg von der wirklichen Welt. Irgendwo außerhalb der Stadt, wie in einem Internat für höhere Töchter, hockt eine Handvoll Ingenieure und denkt sich eine neue Welt aus. Sie haben dort einen veritablen Elfenbeinturm, und sie haben keine Ahnung von dem, was draußen passiert. Aber in Europa reden alle permanent mal über Baschar al-Assad, mal über den »Islamischen Staat«. Alle haben ständig grauenhafte Bilder vor Augen: Mörder, die Gefangenen in orangefarbenen Overalls die Köpfe abschlagen. In Deutschland werden dunkelhaarige Menschen gemieden, weil man jeden einzelnen für einen Terroristen oder Serienmörder hält. Deshalb haben die Rechten in Deutschland erneut Oberwasser, und man hört schon wieder Stimmen, die von rassischer Überlegenheit reden. Aber jetzt bin ich hier, in diesem Zauberland, wo niemand vor nichts Angst hat. Dabei könnte man meinen Bräutigam ohne Weiteres für einen Bewohner des Maghreb halten.

Als ich am Flughafen ankam, war ich sehr aufgeregt, ich wusste ja nicht, wo ich gelandet war. Und ich bin fast durchgedreht, als mich niemand abholte. Ich fing sofort an, nachzudenken, wo ich jetzt hingehen könnte. Ja, ich habe Verwandte, die schon lange hier leben, aber die haben ihre eigenen Probleme. Und überhaupt, meinen Onkel habe ich seit über zwanzig Jahren nicht gesehen. Und natürlich weiß er gar nicht, dass ich hier bin. Aber wie konnte er, mein Bräutigam, denn er ist doch jetzt mein Bräutigam, mich nach San Francisco kommen lassen und dann einfach verschwinden? Wie konnte er nur? Hat er vielleicht Angst bekommen?

Als ich ankam, war die lange Halle des Flughafens völlig leer. Diese Halle war ein grauer Betonschlauch mit niedriger Decke. Und ich erinnere mich noch ganz genau, wie ich ihn dann sah, meinen Andy, wie er mir durch den langen leeren Raum entgegenkam. Der Raum war leer, weil inzwischen alle Passagiere und Besucher längst verschwunden waren. Nur ich stand immer noch da und wusste nicht, was ich machen sollte.

Es war wie im Film. Er ging langsam, als schritte er auf dem Grunde eines Ozeans dahin. Er war riesig, er kam mir noch viel größer vor, als ich früher gedacht hatte, er war wie ein Triebwerk, wie ein Maschinenmensch. Komplett schwarz gekleidet, hatte er eine entfernte Ähnlichkeit mit einer Steampunk-Figur. Schwarze struppige Haare. Riesige dunkle Augen voller Todesangst. Er war mein Spiegelbild. Am liebsten hätte ich angefangen zu schreien und zu weinen, aber ich nahm mich zusammen. Überhaupt hasse ich heftige Gefühlsaufwallungen. Ich habe Probleme mit den Gefühlen anderer Menschen. Ich laufe immer fort und verstecke mich. Ich bin lieber allein. Ich könnte durchdrehen, und das macht einem nur riesige Probleme.

Ein Drecksbezirk

Wir gehen fast nie aus dem Haus. Er läuft runter zum Kiosk gegenüber und kauft Weintrauben und Nüsse. Winzige Packungen für sechs oder acht Dollar. Hier ist alles sehr teuer, aber er versteht gar nicht, wovon ich rede. Er ist Amerikaner, für ihn sind wir Europäer, verglichen mit den Amerikanern, so arm wie die Bewohner Indiens verglichen mit uns. Manchmal fällt ihm um drei Uhr nachts plötzlich ein, dass er Nüsse kaufen muss. Dann weckt er mich, zieht sich schnell an und fragt, ob ich ihn nicht begleiten möchte. Selbstverständlich gehe ich mit. Anscheinend gibt es hier keine Supermärkte und kochen kann auch kein Mensch, die Leute essen entweder im Restaurant oder sie kaufen Süßigkeiten in diesen winzigen Läden. Diese Nüsse machen dick, dir wird flau im Magen, und sie kleben zwischen den Zähnen.

In der letzten Zeit ist mein Blick wie festgeschmiedet an seinem Mund. Egal was er sagt, ich versuche immer sofort, zu ihm in den Himmel aufzublicken, und dann sehe ich ganz deutlich die Plastikprothese vor mir. Warum nimmt er dieses Ding bloß nie raus?

San Francisco entgleitet mir. Was unterscheidet diese Stadt von den meisten anderen amerikanischen Städten? Es gibt hier lange leere Straßen, die sich kreuzen wie in einem endlosen Gitter. Im Stadtführer steht, diese Stadt sei ein schlafender Vulkan. Aber davon weiß ich noch nichts. Gibt es hier vielleicht Museen oder Konzertsäle? Wahrscheinlich gibt es eine Uferpromenade und einen Botanischen Garten. Berkeley und Stanford sind ganz in der Nähe. Dort unterrichten Bekannte von mir. Ich könnte sie anrufen oder ihnen schreiben, gut möglich, dass ich einen Übersetzungsauftrag bekäme oder Vorlesungen halten könnte.

Im Bad habe ich einen Einsteckkamm gefunden. Eigentlich ist es ein einfacher Haarschmuck aus Plastik, aber ich nenne ihn lieber Einsteckkamm. Wenn man nicht daran denkt, dass dieses Ding aus Kunststoff ist, könnte man das Material für Bernstein oder Schildpatt halten. Vielleicht ist es ja dieser Kamm, nach dem seine Mutter immerzu sucht, wenn sie auf dem Dach herumspaziert?

Übrigens hat er ein sehr merkwürdiges Badezimmer. An dem Wandspiegel, in dem sich schon Gott weiß wie viele unbekannte Augen gespiegelt haben, hängen Kunststoffblumen. Wegen des ewigen Nebels sieht man die schmale Luke kaum, die nach oben führt. Ich stelle mich auf einen Hocker und werfe den Kamm auf das Dach. Für seine Mutter. Der Hocker bricht zusammen, und ich fliege runter. Aber ich bin nochmal glimpflich davongekommen, nur ein Kratzer an der Hand und eine kleine Beule am Kopf.

Die Wände hier sind schwarz. Die abgeschabte Wanne ist mit grellroter Ölfarbe übermalt, mit kreisförmigen Pinselstrichen wie bei van Gogh. Ein wahres Königreich der Malerei! Auf dem Spiegel stehen Plastiksoldaten. Manchmal kommt Andy mir vor wie ein gigantisches Kind, dann geht in meiner Brust eine Art Muschel auf. Das ist mein Herz. Es ist krank und gierig. Es will ihn verschlingen und mich selbst gleich mit.

Ich betrachte mit Verwunderung sein Gesicht und finde darin keinen einzigen Makel, keine Ungenauigkeit. Irgendetwas beunruhigt ihn aufs Höchste. Aus Angst, die Stille zu zerstören, tapsen wir zaghaft in den Flur. Er rollt die Ärmel hoch, und ich sehe seine Tätowierungen. Er hat kräftige Arme, wie die Cumäische Sibylle in der Sixtinischen Kapelle. Wenn ich sie betrachte, werde ich ganz schwach und bekomme keine Luft mehr.

Gestern fand ich direkt vor der Tür ein Straßenbahnticket. Darauf stand »T3-a« und noch etwas. Natürlich auf Französisch. Und das Jahr 1942. Ich bin absolut sicher, dass dieses Ticket seiner Mutter aus der Tasche gefallen ist und vom Dach per Zufall durch unser Fenster hereinflatterte.

In der Küche steht ein Wasserkessel aus Aluminium mit einer Pfeife, der gleiche, wie ihn meine Eltern in den siebziger Jahren hatten. Der Kühlschrank ist ein schweres, gepanzertes Riesentrumm, uralt und vollkommen leer.

»Vielleicht sollte man irgendwas zu essen auftreiben?«, fällt Andy plötzlich ein.

Er sieht mich mit irrem Blick an. Seine Haare, schon lange nicht mehr geschnitten, ringeln sich wirr durcheinander. Seine Hände zittern, und wir halten beide den Atem an. Bis dahin hatte ich nur ein einziges Mal einen Mann gesehen, dessen ganzer Körper vor Schüchternheit schweißgebadet war und der beinahe in Ohnmacht fiel, weil er in der Unimensa mit mir zusammengestoßen war.

Ich trage immer noch das schwarze Kleid mit den weißen Punkten. Ich habe meinen Koffer in die Ecke gestellt und mich auf den einzigen Stuhl gesetzt. Er ist mit rotem Samt bezogen. Das ist der Platz für den Schriftsteller, wie sich gleich darauf herausstellt.

Andy hat einen unsteten Blick. Weil er nicht weiß, wie er anfangen soll, nimmt er eine Gitarre, setzt sich auf eine Kiste und fängt an zu singen. Anscheinend ein Begrüßungslied für mich. Seine Stimme ist hoch und heiser, aber das kompensiert er gänzlich durch das Gehör.

»Wie wär’s mit einem Tee?«

»Willst du mir nicht zuhören?«