6,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

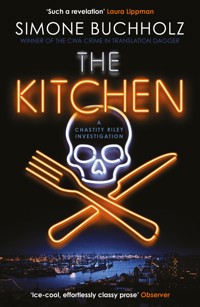

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Krimi

- Serie: Ein Fall für Chas Riley

- Sprache: Deutsch

Kein guter Sommer für Staatsanwältin Chas Riley: Regen, Regen, Regen – und ein brutaler Polizistenmord in den Elbvororten. Die Ermittlungen schieben Chas und ihre Kripokollegen in ein schmieriges Karussell aus Korruption, Gefälligkeiten und Männerfreundschaft. Am Ende ist ein weiterer Kollege am Ende, eine Frau verschwunden, eine Freundin verheiratet. Und der große Gangster lernt, dass gegen die große Einsamkeit keine Knarre gewachsen ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 208

Veröffentlichungsjahr: 2013

Ähnliche

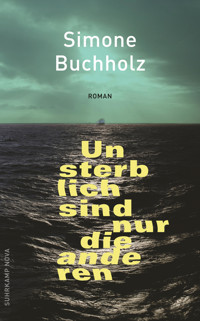

Simone Buchholz

Bullenpeitsche

Kriminalroman

Knaur e-books

Über dieses Buch

Kein guter Sommer für Staatsanwältin Chas Riley: Regen, Regen, Regen – und ein brutaler Polizistenmord in den Elbvororten. Die Ermittlungen schieben Chas und ihre Kripokollegen in ein schmieriges Karussell aus Korruption, Gefälligkeiten und Männerfreundschaft. Am Ende ist ein weiterer Kollege am Ende, eine Frau verschwunden, eine Freundin verheiratet. Und der große Gangster lernt, dass gegen die große Einsamkeit keine Knarre gewachsen ist.

Inhaltsübersicht

Für Bruce Wayne und seinen Vater

Wenn du die Dämmerung überstehst,

dann wirst du auch die Nacht überleben.

Dorothy Parker

Prolog

Hamburg-Altona, Samstagabend, kurz nach 19 Uhr. Eine Drei-Zimmer-Altbauwohnung, die dringend mal saniert werden müsste, aber dafür fehlen das Geld und die Zeit. Am Küchentisch sitzt ein junger Mann und lächelt. Er betrachtet seine Frau, die mit der gemeinsamen Tochter auf der Couch lümmelt, dicht an dicht, unter eine Decke geschraubt. Das Sandmännchen ist gerade vorbei. Die junge Frau liest dem kleinen Mädchen noch was vor: Der Tiger ist krank, und der Bär macht ihn gesund.

»Mama?«

»Ja, meine Süße?«

»Musst du gleich los?«

»Ja, muss ich.«

»Wann kommst du wieder?«

»Morgen früh um acht, wenn ihr aufsteht, du und Papa, dann bin ich schon gleich wieder da.«

Das Mädchen greift nach dem langen blonden Zopf der Mutter und spielt damit.

»Und wenn ein böser Räuber kommt, hast du dann eine Pistole?«

»Ja, mein Herz, dann hab ich eine Pistole. Aber meistens geht’s auch ohne. Mach dir keine Sorgen.«

Der Tiger ist wieder gesund, die Frau klappt das Buch zu. Sie gibt ihrer Tochter einen Kuss, steht auf, der Mann begleitet sie zur Tür, wo sie ihre Stiefel und die Uniformjacke anzieht, die aus Leder, es soll wieder die ganze Nacht regnen.

»Pass auf dich auf«, sagt er und küsst sie auf die Stirn. Das ist ein Ritual zwischen den beiden. Der Kuss auf die Stirn soll die Frau beschützen.

»Mach ich doch immer«, sagt sie, und auch dieser Satz ist ein Ritual.

Würden sie es mal anders machen, wären sie beunruhigt.

»Gute Nacht«, sagt sie, als sie die Tür aufmacht, »schlaft schön, ihr beiden«, und da ist sie auch schon auf der Treppe.

Das mag er besonders an ihr. Mochte er schon immer. Ihr leicht erhöhtes Tempo, ihre zarte Entschlossenheit. Wie sie alles einfach so nimmt, mitnimmt, leicht, mit einem Lächeln und ohne zu zögern.

Später, als die Kleine schläft, steht er noch lange am Fenster und schaut in die hell erleuchtete Nacht. Er hat es ihr noch nie gesagt, aber wenn sie Nachtdienst hat, macht er kein Auge zu.

Hamburg-Lokstedt, Samstagnachmittag, ein Mann im Nieselregen. Der Mann ist um die sechzig, er kniet in seinem Garten und zieht Löwenzahn aus den Blumenbeeten. Der Scheiß wächst wie die Hölle in diesem feuchten Wetter. Na ja. Der Regen ist wenigstens gut gegen Blattläuse. Die mögen das nicht, wenn es immerzu regnet. Außerdem hat er in diesem Jahr vorgesorgt: An den Rosen stehen kleine Lavendelpflanzen, und die Marienkäferlarven, die er auf all seine Blühpflanzen gesetzt hat, futtern sich kräftig durch die Läuseklumpen. Die werden ihm seinen Ruhestand nicht versauen. Noch zwei Monate. Dann ist es geschafft. Seine Rente wird nicht besonders luxuriös sein, aber das Häuschen ist abbezahlt. Und seit seine Frau vor fünf Jahren gestorben ist, braucht er nicht mehr viel. Ein bisschen was für die Enkel, für ein Eis oder ein paar Zoobesuche, das ist schon drin. Er muss grinsen. Seine beiden Kinder, die freuen sich am meisten auf seine Pensionierung. Dann gibt’s den Babysitter endlich auch nachmittags. Ja. Er freut sich auch.

Mit Schwung macht er sich an die letzten drei Löwenzahnnichtsnutze. Zack, zack, zack. Dann Sportschau, dann Nachtstreife mit Britta. Gutes Mädchen. Die Nachtschichten mit Britta, das wird er vermissen.

»Den jungen Hüpfer, der dein Nachfolger wird, den werd ich mir erst mal ordentlich zurechtbiegen«, hat sie neulich gesagt, und dann haben sie so gelacht zusammen, und dann sind sie Pommes essen gegangen, morgens um vier.

Er quält sich aus der Hocke hoch. Die rechte Kniescheibe macht ihm zu schaffen. Die Fresse von dem Idioten, der ihn damals vor zwanzig Jahren angeschossen hat, die wird er nie vergessen. Deshalb ist er im Streifendienst geblieben, hat sich nie an den Schreibtisch versetzen lassen. Weil er immer gehofft hat, dem noch mal zu begegnen, und dann wäre aber was los gewesen, mein lieber Scholli. Hm. Wird wohl nichts mehr werden mit seiner kleinen Rache. Auch gut. Man wird ja gnädig im Alter.

I.

Traurig am Strand

Im Gefängnis wird gebaut. Keine Ahnung, was die da machen, am Sonntagmorgen um acht, aber es hört sich nicht gut an. Es hört sich an, als würden sie den Wachturm absägen. Böses, böses Geräusch: Metall auf Beton, und dann durch bis zum Knochen. Noch einen Tick lauter, und das Gesäge wäre in der Lage, etwas in mir zu zerreißen. Einen Muskel oder eine Sehne oder das kleine blaue Glück, das sich in meinem Bauch breitmacht, wenn ich laufe. Ich ziehe das Tempo an, mache einen Sprint entlang der Knastmauer, und es wird etwas erträglicher. Ich drehe mich um und laufe ein Stück rückwärts. Ich sehe mir die roten Klinkermauern der schweren, alten Untersuchungshaftanstalt an, die vergitterten Fenster. Ich muss an die Gesichter dahinter denken. Wie sie rauskucken auf die Arbeiten in ihrem Hof. Durch die Gitter. Wie sie so lange auf die hohen Mauern mit den Stacheldrahtspiralen schauen, bis der Stacheldraht zurückschaut. Wie sie die ganze Zeit zuhören müssen und nicht weggehen können.

Manche Geräusche sind so nervig, als wären sie allein dafür auf der Welt, Menschen zum Ausflippen zu bringen.

Irgendwie ist das doch alles kein Wunder.

Ich laufe den kleinen Hügel runter, an den Jasminbäumen vorbei und an den bunten Frühsommerblumen, über die ich mich immer freue, von denen ich aber nicht weiß, wie sie heißen. Eine Schande, so was nicht zu wissen. Scheiß Stadtkind. Ich laufe durch die Unterführung und über die für so einen schönen Park viel zu hässliche Brücke, klassische 80er-Jahre-Verbockung. Unter der Brücke dümpelt ekliges, schwarzstinkendes Wasser in einem schmalen Kanal. Das Wasser ist seit Wochen umgekippt, seit es Ende April ein paar Tage so heiß war. Da könnten sie sich ruhig mal drum kümmern, die Herrschaften vom Grünflächenamt. Als ich in dem Teil mit den großen, saftigen Wiesen und den Entenfamilien ankomme, ziehe ich mir meine Kapuze über den Kopf. Der Regen nimmt wieder Fahrt auf. Balanciert auf der Grenze zwischen ignorierbarem Nieselregen von allen Seiten und Jetztaberwirklichregen von oben. Hamburger Mai. Unverschämter Hamburger Mai. Ich meine: dass der sich das traut.

Mein Telefon klingelt.

Der Calabretta ist dran.

»Chef!«

Es ist laut und hektisch am anderen Ende der Leitung, ich höre Männersohlen übers Laminat flitzen, und ich höre den Inceman reden, der telefoniert auch mit irgendwem. Die Kripomänner sind aus ihrer zähflüssigen Sonntagsbereitschaft geschreckt worden, rennen jetzt durch die Gänge des Präsidiums und sind auf dem Weg zur Tiefgarage. Ein paar nicht mehr ganz junge Mustangs, die Nüstern blähend. Ich lege auch schon mal einen Zahn zu und frage:

»Was ist passiert?«

»Schießerei in den Elbvororten!«

So wie mein italienischer Kollege schnauft, sollte er demnächst vielleicht mal ein paar Runden mit mir im Park drehen. »Es hat zwei Kollegen erwischt.«

Puh.

»Wo genau?«

»Am Jenischpark, schräg gegenüber vom Fähranleger«, sagt er.

Oha. Feine Ecke. Da hat man’s eigentlich nicht so mit Schießereien. Und tote Polizisten sind ja generell ganz schlecht. Mir zieht sich eine sehr dünne, aber sehr effektive Schlinge um den Hals.

»Ich bin in zwanzig Minuten da«, sage ich, lege auf und gebe Gummi. Die Enten watscheln durch den inzwischen klatschenden Regen und sehen mich an, als wäre ich ihnen vollkommen fremd.

Ich hab fast immer Glück mit Taxifahrern. Ich gerate meistens an die Profis. Die ohne digitale Assistentin den schnellsten Weg ans Ziel finden und Stimmungen lesen können. Die wissen, ob geredet werden darf oder nicht. Der Mann vor mir trägt flusige Haare zu speckiger Baseballkappe und Siebentagebart und hat noch kein Wort gesagt. Er hat nur die Augenbrauen hochgezogen und genickt, als ich gesagt habe, wo ich hinmöchte. Dann hat er seine Musik wieder aufgedreht, irgendwas mit Gitarren, und Gas gegeben.

Manchmal glaube ich, das Schicksal weiß, dass ich amateurhaftes Verhalten nur in der Liebe abkann.

Der Regen hat ein bisschen nachgelassen, aber ein Durchbruch ist es nicht. Das geht schon seit Tagen so. Der Himmel hängt den Menschen bis auf die Schultern, und die Schultern hängen ihnen bis auf die Knie, und ganz Hamburg bewegt sich wie sediert im immer gleichen Beat: di-prassel, di-prassel, di-platsch. Di-prassel, di-prassel, di-plitsch. Und nochmal von vorne. Di-prassel, di-prassel, di-platsch. Di-prassel, di-prassel, di-plitsch. So geht das ununterbrochen. Gar nicht so leicht, da bei der Sache zu bleiben. Nach zwei Minuten Aus-dem-Fenster-Kucken fühlt sich mein Gehirn an wie durch den Mixer gejagt. Nach zehn Minuten Fahrt am Elbufer entlang, vorbei an Villen, die eher Schlösser sind, fährt mein Taxifahrer rechts ran, um mich rauszulassen. Direkt vor uns: trauriges Blaulicht auf einem schräg geparkten Streifenwagen ohne Polizisten, dahinter die Dienstfahrzeuge der Kripo und die Reste vom Notarztwagen, die Bestatter sind unterwegs. Eingerahmt wird das Ensemble von mehreren Polizeitransportern, aus denen vor nicht allzu langer Zeit eine halbe Hundertschaft gesprungen ist, um den Park zu sichern. Eine schnelle, große Jagd, in der Hoffnung, das Böse einzufangen. Das laute, bildliche, medienwirksame Programm. Was halt so angepfiffen ist, wenn Polizisten ums Leben gekommen sind. Um den Leuten zu zeigen: Die Welt wackelt, aber eure Sicherheit wackelt nicht.

Ich werfe einen Blick in Richtung Park und sehe sie an unzähligen Stellen durch den Regen marschieren. Dunkelblaue Polizeisoldaten mit Helm und kugelsicherer Weste und Schlagstock, die wissen, dass so ein plötzlicher Tod genauso gut sie hätte treffen können. Das ist der Dreck an diesem Beruf, den alle immer ganz weit wegschieben und an den keiner erinnert werden will.

Ich klaube meinen Kopf zusammen, zahle meine Rechnung und steige aus.

Sie haben die Toten mit dicken dunkelgrauen Plastikfolien abgedeckt, um sie vorm Regen zu schützen. Dass in diesen Minuten die Kälte in ihre Körper kriechen wird, kann nichts und niemand verhindern. Ich hoffe inständig, dass die beiden Kollegen nicht ganz so jung waren. Und dass keine Frau dabei war. Keine Ahnung, warum ich das jetzt hoffe, es gibt ja im Tod keine Schlimmheitshierarchie, alle, die sterben, hinterlassen bei irgendwem einen grauenvollen Schmerz. Aber das geht mir eben so durch den Kopf.

»Sie hat eine kleine Tochter«, sagt der Calabretta, es hört sich an wie ein Vorwurf. »Und er wäre in zwei Monaten pensioniert worden, nach vierzig Jahren Streifendienst.«

Der Calabretta steht ganz dicht dran an den beiden. Der alte Wachhund. Ich schäme mich für mein blödes Hoffnungsgespinst und lege ihm die Hand auf die Schulter. Seine Schulter fühlt sich an, als wäre sie aus Blei, hart und auf dem Weg nach unten. Meine Hand ist vermutlich auch nicht viel leichter. Ich nehme sie wieder weg. Ich nicke dem Schulle und dem Brückner zu. Sie stehen ein Stück weiter weg und tragen ihre Friesennerze, der Schulle einen dunkelblauen, der Brückner einen dunkelgrünen. Sie haben die Hände tief in die Manteltaschen gedrückt und machen kleine, dünne Gesichter, nass vom Regen, der ihre Sommersprossen verwischt. Sie reden mit einer älteren Dame im silbernen Regenmantel. Ein passender Schirm schützt ihre ondulierten Locken. Der Schulle macht sich Notizen. Der Inceman lehnt baumhoch an einem schwarzen Dienstfahrzeug und redet mit dem Chef unserer Spurentruppe. Er hat den Kragen seiner braunen Lederjacke hochgeschlagen, und er ist der Einzige hier, dessen Gesicht durch den Dauerregen nicht einfach nur nass wird. Es glänzt. Eine seiner schwarzen Strähnen hat sich gelöst und fällt ihm in die Stirn. Dieser Mann ist so schön, dass es mich in Stücke reißt, wenn ich ihn zu lange ankucke. Er sieht mich nicht, oder er will mich nicht sehen, das ist mir nicht so richtig klar. Ich hab in den letzten Monaten immer mal wieder halbherzig versucht, herauszufinden, wie das jetzt genau ist. Schwierig, wenn man so überhaupt nicht miteinander redet. Und wenn ich doch ab und an mal einen Blick von ihm fange, dann geht der ungefähr so: Mit dir bin ich fertig. Geh weg.

Hat er ja auch recht.

»Wie ist das passiert?«, frage ich den Calabretta, und für einen kurzen Moment meine ich nicht nur die Schießerei, sondern auch das mit mir und dem Inceman, wobei ich nicht glaube, dass mein italienischer Kollege mir da großartig helfen könnte.

»Wir haben eine Zeugin«, sagt der Calabretta und bringt mich wieder in die Spur, »die stand gerade auf der alten Mole am Wasser und hat gesehen, wie der Streifenwagen kam. Die Kollegen sind raus und haben Kontakt zu einem Mann aufgenommen, der vorm Jenischpark wie wild auf und ab lief.« Er wischt sich den Regen von den Augenbrauen. »Haben Sie mal eine Zigarette?«

»Klar.« Ich fummele zwei Luckys aus meinem Kapuzenpulli und gebe eine dem Calabretta. Er gibt mir Feuer und zündet sich umständlich seine Kippe an.

»Ich dachte, Sie rauchen nicht mehr«, sage ich.

»Tu ich auch nicht«, sagt er.

»Nur am Tatort, oder was?«

Er kuckt mich ordentlich schief an.

»Sagt die, die ihren Stoff sogar in Sportklamotten mit sich rumschleppt?«

»Ich bin süchtig«, sage ich, »ich darf das.«

Der Calabretta serviert mir ein verächtliches »Pffh!«, zieht die Augenbrauen noch dichter zusammen, als sie eh schon sind, und sagt:

»Der Typ eröffnete ganz plötzlich und sehr gezielt das Feuer, offensichtlich mit einer automatischen Waffe. Die beiden hatten keine Chance.«

Er zieht den Rauch tief in seine Lungen und muss ein bisschen husten.

»Dann ist er durch den Park abgehauen.«

»Und?«, frage ich.

»Was, und?«

»Wie geht’s Ihnen so?«

Er lässt die Hand sinken, in der er die Zigarette hält, er lässt die Regentropfen auf seinen Kopf fallen, er lässt die Schultern hängen, er sagt:

»Da will ich nicht drüber nachdenken.«

»Kannten Sie die beiden?«, frage ich.

Er schüttelt den Kopf.

»Nein. Aber darum geht’s ja auch nicht.«

Natürlich nicht. Es geht darum, dass die beiden einfach nur ihren Job gemacht haben und dabei absolut mitleidlos umgemäht wurden. Zack, tot, vorbei, Leben beendet, innerhalb von Sekunden. Eine junge Frau, die eine Familie hinterlässt, und ein Mann, der seine Ruhe vor sich hatte. Ausradiert. Und was bleibt, sind Tränen. Der Calabretta will nicht drüber reden, das sehe ich ihm an.

»Wieso waren die Kollegen überhaupt da?«, frage ich und rücke ein Stückchen näher an ihn ran, aber so, dass er’s nicht merkt.

»Ein Spaziergänger hatte bei der Polizei angerufen«, sagt der Calabretta. »Der mutmaßliche Täter hat sich wohl auffällig und ziemlich nervig verhalten. Hat Leute bepöbelt und sie angeschrien, sie sollen abhauen und so.«

»Haben wir den Spaziergänger?«, frage ich.

Der Calabretta schüttelt den Kopf.

»Leider nicht. Er hat von einer Telefonzelle aus angerufen und wollte seinen Namen nicht sagen. Lassen Sie uns mal hören, was die Zeugin so draufhat.«

Er zieht noch mal an seiner Zigarette und raucht sich aus Versehen in die Augen. Er schüttelt den Qualm ab, murmelt irgendwas vor sich hin und drückt die Kippe an seiner nassen Schuhsohle aus. Er steckt den Rest in seine Jackentasche und geht rüber zu den Kollegen Schulle und Brückner. Ich rauche weiter und komme mit.

Die Frau in dem silbernen Mantel ist von einer Eleganz durchdrungen, die ich an mir so nie erleben werde. Und auch an niemandem, den ich kenne, außer natürlich am Inceman. Die Frau kommt aus echt gutem Stall. Elbvorortegewächs. Die jungen Leute bei uns im Viertel nennen so was: Elbschleiche. Oder Perlenohrring. Polizisten nennen sie Schnittlauch, aber da finde ich Perlenohrring auf jeden Fall schlimmer.

Sie ist zurückhaltend, aber unübersehbar geschminkt, ein bisschen Rouge, ein bisschen Lippenstift, ein bisschen alles, und das in zartem Rosenholz.

Der Calabretta stellt mich vor, sie gibt mir freundlich die Hand, aber sie lässt mich unerbittlich spüren, dass sie es unmöglich findet, wenn Staatsanwältinnen an Tatorten in Jogginghosen auftauchen und rauchen und so ein Gesicht machen und haben und überhaupt. So schnell es die Etikette erlaubt, wendet sie sich wieder den netten blonden Herren in den hanseatischen Mänteln zu.

»Wissen Sie, ich glaube wirklich, der Mann stand unter Drogen. Ach was, ich bin mir da ganz sicher. Drogen. Definitiv. Der war ja ganz außer sich.«

»Von wo genau haben Sie ihn noch mal beobachtet?«, fragt der Calabretta.

»Na, von meinem Platz aus«, sagt sie, »da hinten auf der Mole.« Sie bekommt einen eigentümlichen Gesichtsausdruck. Versucht wohl, ihre Stirn in Falten zu legen. Geht aber nicht so gut. Die Stirn sieht aus, als stünde sie schon seit sehr langer Zeit unter dem Einfluss von Nervengift.

»Die Mole ist übrigens gesperrt«, sagt der Schulle, »da darf man gar nicht rauf.«

»Das ist mein Platz, seit ich denken kann«, sagt sie. »Da hab ich freie Sicht auf meine Schiffe.«

Mein Platz. Meine Schiffe. Coole Haltung.

Der Calabretta kuckt den Schulle an. »Haben wir alles?«

Der Schulle nickt.

»Gut«, sagt der Calabretta, und zu der Frau im silbernen Regenmantel sagt er: »Vielen Dank. Wir melden uns noch mal bei Ihnen.«

Sie wirkt ein bisschen beleidigt, dass sie nicht mehr gebraucht wird, zieht die Augenbrauen hoch, sagt »Na dann« und macht sich strammen Schrittes wieder auf den Weg zu ihrer Mole. Fünf Minuten später steht sie kerzengerade auf dem halb verfallenen Steinwall und lässt huldvoll die Schiffe vorüberziehen. Manchmal winkt sie. Der Regen hat zwischen den Menschen und den Schiffen ein so dichtes Netz aus Wasser gebildet, dass ich nicht erkennen kann, ob jemand zurückwinkt.

»Also«, sagt der Schulle und schlägt in seinem karierten Block ein paar Seiten zurück, »wir haben Folgendes: Der Täter ist 25 bis 35 Jahre alt, ungefähr eins neunzig groß. Er ist von kräftiger, bulliger Statur, unsere Zeugin fand ihn stiernackig. Er hat schwarzes, sehr kurz geschnittenes Haar und spricht mit Akzent, den die Zeugin aber nicht genau zuordnen konnte. Sie tippt auf irgendwas Osteuropäisches. Zur Tatzeit trug er eine schwarze Lederjacke, ein schwarzes Hemd, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe. Der Mann war allein. Er trat aggressiv auf, schrie und pöbelte in der Gegend herum und lief vor dem Jenischpark auf und ab, als gelte es, den zu bewachen. Nachdem er mit dem Kugelhagel auf unsere Kollegen fertig war, ist er in die Richtung verschwunden.« Der Schulle zeigt mit dem Daumen über die Schulter zum Park.

»Konnte die Frau sehen, wo genau er hingelaufen ist?«, fragt der Calabretta.

Der Schulle schüttelt den Kopf. »Sie hat ihn nur zwischen den Bäumen verschwinden sehen.«

»Und sie ist ja offensichtlich überzeugt davon, dass der Typ unter Drogen stand«, sage ich. »Nehmen wir das ernst?«

»Sie war vehement in ihrer Behauptung«, sagt der Brückner. »Und mit dem muss schon irgendwas nicht gestimmt haben. Das hat auch der Anrufer angedeutet. Unser Mann hat sich wohl verhalten wie ein Wahnsinniger.«

Wir schauen alle noch mal zum Jenischpark, als wäre da noch was, was wir wissen müssen. Bis auf die überall verstreuten Beamten der Hundertschaft liegt der Park still und friedlich und satt und grün und so was von gepflegt da, dass sich sogar die vielen Polizisten schmerzlos ins Bild fügen. Als könnte der Park alles heile machen. Wie aus dem Herzen eines Dichters geflossen und dann noch ordentlich Geld rübergekippt, damit auch wirklich nichts mehr schiefgehen kann. Ich glaube, hier wird einmal die Woche gebügelt.

»Okay«, sagt der Calabretta, über ihm der dicke Himmel. »Der Schulle und ich kümmern uns um die Angehörigen.«

Er kuckt den Brückner an.

»Sie und der Kollege Inceman durchkämmen bitte noch mal in Ruhe den Park, wenn die anderen damit durch sind. Am besten machen Sie das gemeinsam mit den Spurenprofis. Vielleicht gibt es noch was, das wir erst sehen, wenn hier die Hektik raus ist.«

»Und ich stricke uns eine Sonderkommission zusammen«, sage ich, »wir starten heute Nachmittag um 14 Uhr im Präsidium.«

»Soll ich Sie in der Staatsanwaltschaft abliefern?«, fragt der Calabretta.

Ich schüttele den Kopf. »Danke, ich nehme das Schiff. Ich muss auch noch mal zu Hause vorbei und duschen.«

»Wär wahrscheinlich besser«, sagt der Brückner, aber ich trete ihm dafür nicht ans Schienbein. Ich ziehe Leine und mache mich auf den Weg zum Fähranleger.

Der Leichenwagen ist da. Du kannst die Toten wegbringen, aber verschwinden lassen kannst du sie nicht.

Bei uns auf Sankt Pauli sind die Häuser in bunten Farben gestrichen, alles rauscht wild durcheinander. Hier unten am Wasser ist das Leben eine Nummer diskreter und aufgeräumter. Hellgrau, vanillegelb, Eierschale. Und vor den Häusern stehen dicke, hohe Mauern. Falls das Wasser steigt. Falls die Blicke stören. Falls das Geld wegwill. Ich weiß nicht. Für mich wäre das nichts.

Der Fähranleger schwankt im Wasser. Keine Fähre in Sicht. Aber dafür Enten und Möwen, eine ganze Bande. Sie sammeln sich auf einem Stückchen Sandstrand, das sich unterm Steg gebildet hat. Sie stehen da, bewegen sich eher wenig und lassen sich den Regen auf den Kopf fallen. Als wäre das eine Art Pausenstation. Ein fauler, unbeobachteter Winkel ihres Vogeltages. Würde mich nicht wundern, wenn die eine oder andere hier heimlich rauchen würde.

Ich zünde mir eine Zigarette an, laufe über den nassen, knirschenden Sand, stelle mich dazu und schmeiße ein »Darf ich?« in die Runde.

»Wegen mir gerne«, sagt eine Frau.

Ich drehe mich um und sehe sie unterm Steg auf einer Plastiktüte sitzen. Eine sehr schöne, ziemlich kleine Frau mit glänzendem kastanienfarbenem Haar. Sie trägt einen hellgrauen, teuren Mantel, eine schmale schwarze Hose und für dieses Wetter nicht geeignete zierliche Lackschuhe, die unverständlich sauber sind. Ihr Gesicht ist so klein und glatt und unverwüstet wie ihre Schuhe. Ihre Haut ist makellos und olivfarben. Sie lächelt mich an. Zu ihren Füßen sitzt ein Hund. Der Hund ist ein bisschen dicklich und hat zu viel schwarzes Fell. Er kuckt aufs Wasser und sieht sehr traurig aus. Hunde sehen ja schnell mal traurig aus, aber der Ausdruck in den Augen dieses Hundes hier sprengt alles, was ich bisher an Hundekummer gesehen habe.

»Was hat er denn?«, frage ich.

»Depressionen«, sagt sie, »schon seit Jahren. Der Tierarzt sagt, da kann man nichts machen.«

Sie hat eine dunkelbraune Stimme, mit einem ganz leichten französischen Akzent.

Ich setze mich neben die beiden und biete ihr eine Zigarette an.

»Danke«, sagt sie, »ich rauche nicht. Aber er hätte sicher gerne eine.«

Ich ziehe die Augenbrauen hoch, sie lächelt mich an, nimmt eine von meinen Luckys, zündet sie ungeschickt an und steckt sie ihrem schwarzen Fellfreund zwischen die Lippen. Der Hund gibt ein Geräusch von sich, es hört sich an wie ein Seufzen.

»Trinkt er auch?«, frage ich.

»Nein«, sagt sie und lacht. Ich finde meine Frage jetzt gar nicht so abwegig.

»Das Nikotin beruhigt seine Nerven«, sagt sie. »Das ist mir irgendwann klargeworden, als er sich immer wieder in der Nähe von Rauchern aufgehalten hat. Mein Mann hat sich dann mal einen Scherz erlaubt und ihm eine Zigarette ins Maul gedrückt. Es hat funktioniert. Es geht ihm besser, wenn er raucht.«

»Warum ist er depressiv?«, frage ich.

»Er und seine Schwester sind als Welpen gemeinsam zu uns gekommen, aber seine Schwester starb, als er ein Jahr alt war. Der Tierarzt glaubt, dass es etwas damit zu tun haben könnte.«

»Was macht er denn sonst so, außer aufs Wasser zu starren?«

»Nicht viel«, sagt sie. »Und Sie?«

»Ich würde gerne öfter aufs Wasser schauen«, sage ich.

»Ja«, sagt sie, »aufs Wasser schauen ist gut für die Seele. Manchmal denke ich, dass ich den depressiven Hund vielleicht deshalb bekommen habe. Damit ich niemals aufhöre, aufs Wasser zu schauen. Kommen Sie gerade vom Sport?«

»So ähnlich«, sage ich. Ich sehe sie an, ihren freundlichen Glanz, ihre wärmende Dunkelheit, und etwas in mir ploppt auf. Ich würde ihr gerne von den beiden toten Polizisten erzählen, von dem dumpfen Schmerz, der so was jedes Mal begleitet, ich sehe sie weiter an und merke, wie sich meine Zunge weiter lockert und auch der Rest, und ich möchte ihr am liebsten von allem erzählen, von all den Schmerzen und Gräben in mir, keine Ahnung, warum. Diese Frau kommt mir vor wie eine Erscheinung, ein Wesen aus braunem Licht, das sich um verfinsterte Seelen kümmert, um die Menschen wie die Hunde. Der Engel von Teufelsbrück.

Ich reiße mich zusammen, wir schweigen und schauen aufs Wasser.

Der Hund und ich rauchen noch eine.

Die Zeit hört auf zu rennen.

Aber irgendwann kommt meine Fähre, und ich schleppe mich zurück in die Wirklichkeit.

»Sind Sie öfter hier?«, frage ich noch.

Sie streicht ihr Shampooreklamenhaar zurück und sieht zu mir hoch.

»Jeden Tag gegen Morgen und gegen Abend.«

Gut. Das merke ich mir.