3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER Digital

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Er löste die Geheimnisse um den Mord in der Rue Morgue, er fand den verschwundenen Brief, er durchschaute den Schwindel um Maelzels Schachautomaten und war zu Gast im Hause Usher. Mit Arthur Gordon Pym trank er manchen Gin, der Goldkäfer ging durch seine Hand, im Karneval schlüpfte er in die Maske des roten Todes. Er ist der Vater aller Detektive: C. Auguste Dupin, der seine Fälle aufgrund logischer Deduktionen löste. Alfred Marquart erfindet eine ebenso spannende wie unheimliche Geschichte um den Autor Edgar Allan Poe und seine Figur. (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 95

Ähnliche

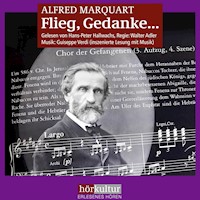

Alfred Marquart

C. Auguste Dupin meets Edgar Allan Poe

Mit Illustrationen von Sepp Buchegger

FISCHER E-Books

Inhalt

1. Kapitel

Worin von der Suche nach einem seltenen Buch erzählt wird, von einem unerwarteten Zusammenstoß und davon, wie zweijunge Männer einander schätzen lernen. Ferner wird berichtet, wie ein Gentleman aus dem Süden von einem Chevalier aus Frankreich darüber belehrt wird, warum ein Automat keine Fehler machen kann.

Jeder, der die schöne Stadt Baltimore kennt und dem die Genüsse des Lesens nicht ganz fremd sind, wird am Washington Square schon einmal die hohen, ganz von Büchern, Bildern & kartographischen Werken angefüllten Räume der ältesten Buchhandlung der Stadt betreten und in den Schätzen des ehrwürdigen Hauses gewühlt haben. ›Shrivers Bookstore‹ besitzt in der Tat großes Ansehen unter den gebildeten Ständen Baltimores und nicht ausschließlich dieser Stadt. Von weither kommen die Sammler und Kenner, um unter den Kuriositäten der Buchhandlung vielleicht jenes Stück zu finden, dem jahrelange Jagd gegolten hat. Hin und wieder gar kamen Reisende aus dem fernen Europa, denn der Ruf von ›Shrivers Bookstore‹ war auch bereits über den Ozean gedrungen. Deshalb wunderte sich Ebenezar Shriver nicht über den für amerikanische Verhältnisse merkwürdig gekleideten jungen Mann, der düsteren Blicks den nicht minder sonnenfernen Raum betrat, in dem der Buchhändler Kostbares & Curieuses aufgeschichtet hatte.

»Ich suche ein besonderes Buch«, wandte sich der junge Mann mit einer hellen, fast tenoralen Stimme an den alten Mr. Shriver. Der französische Akzent war trotz des tadellosen, auf britische Schulung schließen lassenden Englisch nicht zu überhören.

»Viele meiner Kunden suchen besondere Bücher, Monsieur.«

Der Franzose blickte ihn prüfend an, sagte aber nur: »Völkerkunde.«

Ebenezar Shriver wies auf ein in dunklem Mahagoni gehaltenes Regal.

»Preußisches oder britisches System?«

Der Buchhändler lächelte ein wenig. »Leider gar kein System, Monsieur. Die Mehrzahl meiner Kunden schätzt den Vorgang des Suchens genauso wie den des Findens, wenn ich es einmal so ausdrücken darf.«

Die sauertöpfische Miene des Franzosen wurde noch sauertöpfischer. »Ich ziehe peinliche Ordnung vor, mein Herr.«

Der Buchhändler zuckte die Schultern. Seufzend machte sich sein Kunde auf die Suche. Systematisch prüfte er Reihe um Reihe; als er nicht mehr mit dem Blick hinkam, setzte er zunächst eine grün getönte Brille auf und orderte dann mit dozierender Stimme eine kleine Leiter, welche der Buchhändler ihm beflissenst & ehrerbietigst hinschob. Der Franzose bestieg die Tritthilfe und suchte weiter, wobei er sich gründlich seiner grünen Brille bediente.

Die Eingangstür des Kabinetts öffnete sich erneut; ein junger Mann in eleganten, wenn auch etwas abgetragen wirkenden Kleidern des Südstaatengentleman schlenderte herein. Sein Gesicht war von jener ätherischen Nicht-Färbung, welche man normalerweise schwer Leidenden zuzuschreiben geneigt sein mag; die Augen brannten unter buschigen Augenbrauen, deren Schwärze auf das Malerischste mit dem Schnurrbart und den leicht gelockten Haaren korrespondierte. Der Südstaatengentleman nickte kurz & von oben herab, dann fragte er, den schmalen Mund dabei nur leicht öffnend: »Völkerkunde?«

»Dort drüben, Sir.«

Der Schwarzhaarige nickte und trat neben die Leiter. Er warf einen flüchtigen Blick auf die unteren Regalreihen, dann richtete er sich auf. Dabei stieß sein Rücken gegen die Leiter, welche er dadurch in ein leichtes Schwanken versetzte. Dieses Schwanken setzte sich durch die Figur des Franzosen fort, der gerade einen in hellgelbes Büffelleder gebundenen Band musterte. Der Band entfiel seinen Fingern & schlug mit unschönem Ton neben den, wie Mr. Shriver nun festzustellen Muße fand, nicht übertrieben sauber geputzten, aber sichtlich in der Werkstatt eines Meisters der Schuhmacherzunft hergestellten Stiefeln des Südstaatlers auf.

Der Franzose fluchte heftigst & in seiner Muttersprache, wobei seine Stimme in einen schrillen Diskant verfiel. Der Südstaatler bückte sich, hob das Buch auf, klopfte es ab & wollte es dem Fluchenden mit einer artigen Entschuldigung reichen, da fiel sein Blick auf den goldgeprägten Titel. Er stutzte und sagte dann: »Ich bitte um Vergebung, mein Herr, aber Sie werden das Buch nicht brauchen.«

Der Franzose schüttelte den Kopf. »Irrtum, mein Herr. Dieses Buches wegen bin ich in diese Stadt gekommen.«

Der Südstaatler lächelte, wie es schien, ein wenig schüchtern. »Das tut mir leid, mein Herr. Ich, um der Wahrheit die Ehre zu geben, nämlich auch.«

Der Franzose deutete so etwas wie ein Lächeln an und stieg von der Leiter hinab. »Das ›Tagebuch des Julius Rodman‹?[1] Merkwürdiger Zufall. Wie sind Sie darauf gestoßen?«

»Oh, es war eher eine Vermutung. Ein Buch von André Michaux gab mir den Gedanken ein.«

»Die ›Histoire des Chênes d’Amérique‹?«

»Nein, die ›Flora Boreali-Americana‹.«

»Darin versteckte sich auch ein Hinweis?«

»Man muß es zu lesen verstehen.«

Der Franzose nahm ihm den kostbaren Fund aus der Hand. »Lassen Sie uns in Ruhe & Frieden weiter darüber reden, mein Herr. Wir sollten uns in einem Café zusammensetzen, wenn es dergleichen hier in Baltimore geben sollte. Übrigens – mein Name ist Dupin, C. Auguste Dupin.«

Der Südstaatler zögerte. »Ich heiße …« – und ein Schatten legte sich über sein blasses Gesicht –

»… Edgar A. Perry. Ich bin – werde sein – Artillerist.«

»Auch Napoleon war Artillerist.«

»Sicherlich.«

Dupin zahlte & erhielt unter Bücklingen des Buchhändlers, der ihn noch auf eine besonders schöne Ausgabe von Omar Khaiams ›Al Asraf‹ aufmerksam machen zu müssen glaubte, Quittung & Buch ausgehändigt. Dupin nahm den Südstaatler beim Arm und führte ihn aus dem Laden. Er ließ sich die Richtung zu einem kleinen Caféhaus weisen, beobachtete auf dem Weg dahin seinen neuen Bekannten mit Argusaugen. Beide schwiegen, bis Dupin beim Niedersetzen sagte: »Es wird sich auch in Amerika durchsetzen.«

Der andere nickte. »Oper ist eine Kunstgattung, die überall ihre Freunde finden wird.« Dann stutzte er: »Woher wußten Sie, woran ich denke?«

»Elementar, Mr. – Perry.« Dupin lehnte sich zurück & bestellte einen Brandy für sich. »Auch für Sie einen?«

»Danke, nein, ich mag Alkohol nicht. Für mich bitte eine Himbeerlimonade.«

»Wie gesagt, es ist ganz einfach. Jeder Mensch denkt in assoziativen Ketten; Sie können es leicht selber nachprüfen, wenn Sie sich einmal die Mühe machen, einen Weg, den Ihre Gedanken frei & ungezwungen genommen haben, nachzuvollziehen.«

»Aber Sie haben für mich gedacht!«

»Das war keine besondere Sache, Mr. – Perry.« Dupin machte stets eine kurze Pause, ehe er den Namen seines Gegenübers aussprach. »So leicht sind meine Gedanken zu lesen?«

»Für jemand, der Augen & Verstand zu brauchen weiß, sicherlich. Ich will Ihnen aber, nur um zu beweisen, daß ich mich keiner Tricks & doppelter Böden bediene, erläutern, wie ich in Ihren Gedanken gelesen habe.« Dupin lehnte sich zurück und schnüffelte an seinem Brandy. »Vorzüglich – hat eine Blume, wie man sie nur in Paris erwarten würde. Riechen Sie mal!«

Der Mann, der sich Perry nannte, schüttelte heftig den Kopf. »Schon Alkoholgeruch löst bei mir Schmerzen des Magens & des Kopfes aus, Monsieur Dupin – wenn Sie mir Absolution erteilten …«

»Um zu Ihren Gedankengängen zurückzukehren: Sie erinnern sich – der Buchhändler wies mich auf Omar Khaiam hin; das lenkte Ihre Aufmerksamkeit auf Verse, Dichtkunst & Reime. Vorher hatten wir kurz über den Kaiser der Franzosen gesprochen, der sein Leben auf St. Helena ausgehaucht hat. Und etliche Schritte nach der Buchhandlung kamen wir an einer Schuhmacherei vorbei, die ein gewisser Garcia führte, spanischer Herkunft unzweifelhaft. Sie betrachteten die Auslage mit gefurchter Stirn – die Assoziationen Europa, Reime und Garcia verbanden sich. Als zudem ein Leierkastenspieler ein paar Töne aus Rossinis ›Il Barbiere di Siviglia‹ zum besten gab, lächelten Sie traurig vor sich hin. Sie hatten unzweifelhaft an den jüngsten Besuch des spanischen Tenors Manuel Garcia & seiner Truppe[2] in New York gedacht, und als der Leierkastenmann ›Non più andrai‹ intonierte, dachten Sie als gebildeter Mensch, den ich in Ihnen vermute, an Lorenzo da Ponte.[3]Und da ich annehme, daß Sie wissen, daß der Herr Abbé seit Jahren versucht, in New York ein Opernhaus aufzurichten, war es nicht schwer, Ihren Gedankengang nachzuvollziehen. Sie sehen: wer seinen Kopf zu gebrauchen weiß …« Dupin nahm umständlich seine grüne Brille von der Nase und verstaute sie in seiner Jacke.

Der Südstaatler nutzte die entstehende Pause & holte seine Taschenuhr aus dem Hosenbund.

»Ich bedaure, Ihre anregende Gesellschaft nicht länger genießen zu dürfen«, sagte er. »Aber es ist höchste Zeit, und mich ruft eine Veranstaltung, deretwegen ich mich überhaupt in Baltimore aufhalte. Es ist eine Demonstration, die ich mir fürwahr nicht entgehen lassen will. Als Freund des Schachspiels, der zu sein ich mir schmeichle, reizt es mich natürlich besonders, der Darbietung eines Automaten beizuwohnen, welcher hier gezeigt werden soll.«

»Sie sind Schachspieler? Ich ziehe, wenn ich ehrlich bin, das Damespiel vor. Es bietet dem freien Geist mehr Möglichkeiten, ist unbegrenzter und nicht so eingeengt wie das königliche Spiel der Perser. Ein Automat kann zwar Schach spielen, könnte aber niemals mit befriedigendem Erfolge das Damespiel erlernen. Was ist das für eine Maschine, die man hier vorführt? Mich dünkt, in Europa von einem Wiener gehört zu haben, der solchen Automaten gebaut hat.«

»Dann mag es dieser nicht sein. Er ist gebaut, wie ich den Ankündigungen der Journale entnahm, von einem Baron von Kempelen, der in seiner Heimat einen großen Ruf genießen soll. Ein Mann namens Maelzel zeigt ihn für Geld der Öffentlichkeit & fordert auf, in Wettstreit mit ihm zu treten.«

»Maelzel? Dann ist es just jener, von dem ich hörte. Ich vermeinte allerdings, jener Johann Nepomuk Maelzel sei nicht nur der Besitzer, sondern auch der Erbauer. Das mechanische Wunderwerk reizt mich – lassen Sie mich Sie begleiten, es sei denn, Sie wollen den Abend in besonderer Gesellschaft verbringen, welcher mich vorzustellen Ihnen unschicklich erschiene.«

Edgar A. Perry schluckte, dann schüttelte er verneinend das Haupt. Dupin warf ein paar Münzen auf den Tisch, stand auf und hakte den Amerikaner unter. Große bunte Plakate wiesen ihnen den Weg zu einem Zelt, welches mit Wimpeln geschmückt & mit Girlanden auf das lebhafteste verziert war. ›Maelzels Schachautomat‹ war in großen Lettern überall zu lesen. Das Entrée war nicht gerade billig, aber die beiden jungen Männer bezahlten es gerne, um einen nicht allzu bequemen Platz in der Mitte des Zeltes einzunehmen. Der Automat bestand aus einem metallenen Tisch, versehen mit diversen Türchen & Schublädchen, an dem eine Figur angebracht war, d.h. der Oberkörper einer türkisch gewandeten Figur. Ein ebenso eloquenter wie nicht übertrieben serieux wirkender Herr ungewissen Alters erklärte die Wirkungsweisen des Automaten. Er öffnete die Türchen & Schublädchen, um zu zeigen, daß der Innenraum des Tisches nicht etwa einen darin verborgenen Menschen enthielt, sondern lediglich Rädchen, Schrauben & mechanische Wellen, die ein Ärgernis erregendes Quietschen & Brummen anhoben, sobald der bewußte Herr den Automaten anwarf. Die Figur begann alsbald mit ruckhaften Bewegungen des linken Armes, wobei sie die Schachfiguren auf dem vor ihr aufgebauten Brette versetzte. Der Vorführer versuchte das werte Publikum zu animieren, gegen den Automaten anzutreten. Nach dem üblichen Zögern meldete sich ein junger Mann, spielte & verlor. Zwei weiteren erging es ähnlich.

Der junge Mann aus den Südstaaten bemerkte sehr wohl, daß Dupin überlegte. Der Franzose faßte einen Entschluß & stand auf. Sein Spiel mit dem Automaten dauerte nicht lange. Nach ein paar Minuten hatte Dupin Maelzels Schachspieler geschlagen. Gelassen nahm er aus der schweißigen Hand des Veranstalters die Prämie entgegen, welche man ihm für den Fall eines Sieges über den Automaten in Aussicht gestellt hatte. Ebenso ruhig nahm er wieder an der Seite Perrys Platz & flüsterte ihm zu: »Der Automat ist eine Fälschung.«