Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Riveneuve éditions

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

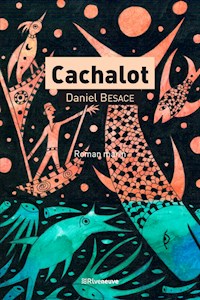

Un voyage initiatique qui prend la forme d'un conte philosophique pour mieux fuir l'horreur humaine.

« Vois ! Regarde ! Les images diffusées : ce camion blanc avançant dans la foule et dévorant les corps ; le conducteur relançant sa machine quand elle ralentit, détruisant la vie. Je ne sais pourquoi, j’ai absolument, tout de suite, associé le camion à Moby Dick. »

L’attentat de Nice choque tellement l’homme qui parle qu’il s’embarque avec fièvre sur son voilier en Méditerranée et file vers les Açores à la recherche du monstre à terrasser, comme une image du mal qui ronge notre monde. Une odyssée en solitaire, où il parlera aux éléments, aux animaux et à des naufragés, morts ou vivants, avant de croiser son destin. Un voyage initiatique, plein de fantaisie et de gravité, comme un conte philosophique.

Cachalot est un roman tour à tour aussi précis que Naufragé Volontaire d’Alain Bombard et aussi inquiétant que les Chants de Maldoror de Lautréamont.

EXTRAIT

Lorsque je vois la mort submerger la foule, tel un tsunami venu du fond de l’Antiquité grecque, je sens qu’une partie de moi est hébétée, comme si la lumière que j’ai reçue de cette ville s’était assombrie au point de me faire tâtonner. Une sensation de panique m’oppresse alors. Je ne peux attendre que le quotidien anesthésie la tristesse. Si je veux entreprendre quelque chose, cela doit débuter à Nice, où ma vie avait entamé un chemin de liberté, en liant l’amour de la mer et l’éblouissement de la littérature. Il ne m’est pas possible de rester à Paris, où j’ai émigré pour me rapprocher de mes illusions, sans tenter d’agir pour chasser la violence de notre temps. Quelque part en ce monde, quelque chose doit être combattu pour que des êtres cessent de désirer le néant, cessent de désirer engloutir d’autres hommes.

J’abandonne à contrecœur mon travail de surveillant dans un collège de Sarcelles, un travail chaleureux au sein d’un tourbillon de vie, où l’échange de regards est à la base de l’échange des idées, où l’avenir semble plus impalpable que la poussière des rêves, mais où les sourires et l’énergie de vivre font sentir que rien n’est jamais écrit, que rien n’est jamais sans espoir de beauté et de liberté. Si certains lieux de notre âme semblent des abîmes de misère et de malheur, c’est parce que nous avons trop souvent détourné le regard de l’humain, pour ne le penser qu’en intention de réussite matérielle. À la base de ce modeste emploi, il y a la simple bienveillance. Si on n’offre à un enfant que des murs pour horizon, il choisira le plus facile à escalader, pour découvrir que, derrière cette barrière, il existe une cave de la pensée. Faire demi-tour, alors, sera au-dessus de ses forces. La bienveillance, qui n’est pas une séduction, qui n’est pas une manipulation, ni une domination, pas plus qu’un angélisme, demande simplement de voir partir l’autre avec la confiance d’être, sans se retourner. Elle est une brèche dans n’importe quel mur.

À PROPOS DE L'AUTEUR

Né en 1970 à Brest,

Daniel Besace devient mousse à 16 ans et fait le tour du monde comme timonier sur un navire militaire. À 27 ans, il marche de Bayonne à Saint Malo, expérience racontée dans Océan. En 1998, il fait le tour de la péninsule Ibérique à vélo. Fondateur de la maison d’édition artisanale Carnets-Livres, il a fabriqué 15 000 livres à la main.

Cachalot est son premier roman.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 112

Veröffentlichungsjahr: 2019

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Couverture

Page de titre

Pour Sarcelles Pour Nice

Ce texte fut composé de 2016 à 2018 dans le train qui me menait chaque jour à Sarcelles, où je travaillais.

« La paroi sacrée indique par une tablette votive que j’ai déposé mes vêtements humides pour les offrir aux dieux qui règnent sur la mer […] »

Horace, Odes I, 5

« […] nous ne pourrons jamais comprendre exactement ce qu’est le deuil d’une famille, qui n’est pas notre famille, ce qu’est un deuil, qui n’est pas notre deuil. »

Claude Lévi-Strauss, Entretiens, 1961

Vois ! Regarde ! Les images diffusées : ce camion blanc avançant dans la foule et dévorant les corps ; le conducteur relançant sa machine quand elle ralentit, détruisant la vie. Je ne sais pourquoi, j’ai absolument, tout de suite, associé le camion à Moby Dick.

Ce camion blanc, ce n’est pas un hasard. La couleur blanche est celle du sacrifice dans l’Islam, de la mort au Mexique, du suicide rituel au Japon. Je ne sais pas si cela a réellement à voir avec un courant de l’Islam, mais il est probable que le camion blanc soit tout droit sorti de la Bible de Melville, écho de l’angoisse de vivre. Car ces religions sont si intimement liées dans leurs pensées et dans leurs espaces depuis quinze siècles, qu’aucun drame commis au nom de l’une ne le serait pas aussi au nom de l’autre, dans un esprit de porte close et de colère transvasée. Le léviathan est revenu sur Terre, signifiant que notre époque est envoûtée.

Une fois que la violence s’est abattue, une fois que ses images sont imprimées en nous, qui être ? Je ne comprends pas ce que je dois faire pour supporter une telle vision. Moi-même étant incrédule, simple amoureux de la nature, la réponse ne me semble pas appartenir au choix d’une religion, ni à l’adoption d’une croyance. L’une et l’autre n’étant que les tourbillons d’un fort courant de survie, d’un désespoir de vivre, et leur retour au premier plan de la pensée, le symptôme d’une démesure dans l’irrespect de l’humain, de la nature, débouchant sur un sanglot sanglant.

J’ai un peu connu Nice et sa Promenade, nagé dans ses eaux calmes peuplées de poissons-lunes, vogué sur sa brillance accompagné d’un requin-baleine, couru après le soleil en compagnie d’amis, avec lesquels nous avons sillonné, à pied et à vélo, chaque centimètre des routes du pays niçois. J’ai erré dans ses vieilles rues tortueuses en écoutant le carillon des églises, auréolé des senteurs d’anis et d’olive, de socca et de pissaladière, de brousse et de poutine… J’ai eu faim là-bas mais c’était bien. Bien pour édifier une pensée, lui construire des fondations, bien pour comprendre la solitude et ne plus faire la différence entre l’esprit d’un homme et celui d’une femme. Car l’esprit est une chose qui n’appartient pas au corps, il appartient à l’amour et à la mort.

C’est là-bas, que j’ai commencé d’écrire, à Nice. C’est une très bonne ville pour écrire. Elle est pleine de mots venus du monde, qui ont migré à travers les siècles et se sont incrustés sur les murs des ruelles et les pavés inégaux, entre les allées et venues des voyageurs, des peuples conquérants, des pirates, des marchands d’épices et de vin, des pêcheurs de thon, des rescapés d’exodes, des artistes obscurs, de rois et de reines déchus, d’une femme intrépide capable de sauver la ville. J’y ai écrit un roman impubliable et baroque, une expérience de l’exploration, le temps de me rendre compte que le langage est une dimension insondable, et qu’il faut une vie de doutes et de lumières pour la contempler : le doute étant l’énergie qui nous permet de rester libres.

Lorsque je vois la mort submerger la foule, tel un tsunami venu du fond de l’Antiquité grecque, je sens qu’une partie de moi est hébétée, comme si la lumière que j’ai reçue de cette ville s’était assombrie au point de me faire tâtonner. Une sensation de panique m’oppresse alors. Je ne peux attendre que le quotidien anesthésie la tristesse. Si je veux entreprendre quelque chose, cela doit débuter à Nice, où ma vie avait entamé un chemin de liberté, en liant l’amour de la mer et l’éblouissement de la littérature. Il ne m’est pas possible de rester à Paris, où j’ai émigré pour me rapprocher de mes illusions, sans tenter d’agir pour chasser la violence de notre temps. Quelque part en ce monde, quelque chose doit être combattu pour que des êtres cessent de désirer le néant, cessent de désirer engloutir d’autres hommes.

J’abandonne à contrecœur mon travail de surveillant dans un collège de Sarcelles, un travail chaleureux au sein d’un tourbillon de vie, où l’échange de regards est à la base de l’échange des idées, où l’avenir semble plus impalpable que la poussière des rêves, mais où les sourires et l’énergie de vivre font sentir que rien n’est jamais écrit, que rien n’est jamais sans espoir de beauté et de liberté. Si certains lieux de notre âme semblent des abîmes de misère et de malheur, c’est parce que nous avons trop souvent détourné le regard de l’humain, pour ne le penser qu’en intention de réussite matérielle. À la base de ce modeste emploi, il y a la simple bienveillance. Si on n’offre à un enfant que des murs pour horizon, il choisira le plus facile à escalader, pour découvrir que, derrière cette barrière, il existe une cave de la pensée. Faire demi-tour, alors, sera au-dessus de ses forces. La bienveillance, qui n’est pas une séduction, qui n’est pas une manipulation, ni une domination, pas plus qu’un angélisme, demande simplement de voir partir l’autre avec la confiance d’être, sans se retourner. Elle est une brèche dans n’importe quel mur.

Mais notre énergie du don n’est pas inépuisable et notre faible corps a parfois besoin de se ressourcer, en se lançant à l’assaut d’irréalités. Je reviendrai peut-être, mais j’abandonne sans regrets la monotonie pendulaire des transports parisiens et la résignation mécanique des marées humaines. J’abandonne les vagues de bruit, la désincarnation du corps et la fuite numérique, la transformation de la volonté en attentisme compulsif. Je glane quelques euros en vendant ma collection de livres et de disques au rabais, je charge mes affaires sur ma bicyclette, et roule lentement vers le sud, vers la Méditerranée, vers la mer des lumières, vers la pensée grecque, vers la pensée natale, vers l’ombilic de l’Europe. J’imagine alors accomplir un je-ne-sais-quoi d’irrationnel afin d’équilibrer le temps. Le voyage dure dix jours et j’ai le loisir de me reconstruire, dans l’effort et la sueur, le bruit et la douleur, la fuite de l’horizon et l’immensité, la nature et la poussière d’asphalte.

À Nice, j’achète un vieux pointu épuisé, cette barque pontée traditionnelle capable d’affronter les tempêtes sèches de Méditerranée. Je passe un mois dans la région, mettant le bateau au sec pour le retaper, ponçant, calfatant à l’étoupe et au goudron, démontant puis remontant le moteur, un deux-temps de 1960 fonctionnant au fuel. Je renforce le gréement et construis une cabine qui me protégera des intempéries. Mais le plus important est peut-être la fabrication, par un ferronnier de Nice, de deux harpons à tête mobile sur le modèle de ceux utilisés au XIXe siècle par les baleiniers des Açores. C’est aussi ma destination. Avant de partir, je lui donne un nom en hommage aux marins disparus de Bretagne et aux enfants de la promenade, tous dévorés par un monstre mécanique, le Bugale.

Les Açores, c’est loin pour ce genre de bateau mais j’ai confiance en lui et en moi, au moins pour cela. La mer m’a toujours bercé. Je sais lire les étoiles et ses mouvements d’humeur, lire les vents et trouver un abri côtier, épouser ses colères sans les affronter. Avant le départ, je ne téléphone pas à mes parents, tous les deux en voyage depuis longtemps, le voyage, le seul qui n’a aucune destination, juste une direction. Je n’ai du reste aucunement l’intention de mourir et la mer me semble beaucoup plus une amie qu’un inconnu à explorer. Je ne possède pas l’angoisse d’Achab cherchant sa revanche dans le désespoir du monde, envoûté par la rage et l’obsession du membre fantôme ; ni le besoin de me venger d’un être ou d’êtres atteints de désespoir au point de nier la présence de la vie sur Terre.

La météo n’a pas grande importance. Une fois parti, il faut savoir accepter l’imprévu. En Méditerranée, il n’y a aucun cyclone à affronter ni d’ouragan à supplier. La Méditerranée ne fait que des colères blanches où il suffit d’amener la voilure, ne conservant qu’un triangle de toile, tandis qu’on s’amarre à la barre pour maintenir la proue vent debout, ou mettre à la cape, cramponné aux débris de son âme. Durant ces éclats, ce n’est plus à nous d’éviter la mort, c’est à la mer de décider de notre sort.

J’ai choisi les Açores parce que les cétacés, plus particulièrement les cachalots, s’approchent de ces îles lors de leur migration. J’imagine pouvoir découvrir celui qui anime le malheur et le désespoir dans le cœur de l’homme. Alors je le transpercerai, même si je dois y perdre la vie… C’est cela qui a traversé mon esprit. Quelque part dans le monde, un animal puissant, fantasmagorique, littéraire, presque éternel, incarne l’envoûtement qui pousse les humains à s’entre-dévorer… Les harpons en acier forgé, lourds, équipés de hampe en chêne, attendent patiemment que l’animal arrive. Ils sont reliés à un long cordage de chanvre que j’ai récupéré chez un vieux pêcheur. Je compte sur les lentes journées pour apprendre à m’en servir.

Journal de bord

Premier jour

J’appareille à l’aube, un 14 juillet, jour anniversaire de la tragédie niçoise, donnant lieu à des commémorations déchirantes. Le drame et la Révolution entrelacés, la liberté se paie toujours aussi cher. Je démarre le moteur qui expulse un lourd nuage de suie et m’éloigne dans un cataclop de cheval fou. Je navigue durant deux heures, puis je hisse la voile latine et coupe le moteur.

La barque, bien que lourde, n’est pas ralentie une seconde. Je sens les membrures de bois frémir en prenant de la vitesse. Le silence est merveilleux après les soubresauts mécaniques. Quelques mouettes rieuses me suivent, reconnaissant la silhouette du pêcheur, mais comme je ne jette pas de filet et prends le large, elles abandonnent très vite. Je vogue cap au 220, histoire d’éviter la Corse et les Baléares, tout en profitant du courant côtier. Je m’éloigne peu à peu du rivage, en distinguant encore un liseré bleuté et les montagnes déneigées des Alpes, mais je ne reprendrai vraiment contact avec lui que dans une bonne semaine, en m’approchant de Gibraltar. À dire vrai, je suis plutôt content de la lenteur de mon bateau, car toute distance est trop courte quand on a rendez-vous avec la fin. Le plus important dans le voyage, qu’il soit animé d’événements ou non, c’est le plaisir de n’être pas arrivé, la sensation d’avancer sans but, avec la répétition inlassable des vagues, de l’éclat du soleil, de l’horizon inatteignable, la sensation d’être là, dans le passage du temps. Assis à la poupe, enturbanné dans un chèche que je trouve être la meilleure protection possible contre le froid et le soleil, je surveille le compas et garde le cap en maintenant la barre avec un bout. Je peux vaquer à quelques occupations, ajuster la toile, arroser les plantes embarquées, dessaler l’eau, effectuer quelques exercices, somnoler, lire, penser, penser à l’invraisemblable, au combat à venir, à la destinée des vies dans une époque surpeuplée.

Le Bugale avance sous le soleil radieux, à une vitesse oscillant entre trois et cinq nœuds, la voile gonflée par une belle brise de terre, régulière sur une mer un peu houleuse mais à peine irritée. Je grignote quelques biscuits et une boîte de sardines en me disant qu’il faudrait parfois me rapprocher des côtes si je veux pêcher. J’ai emporté un petit filet, plusieurs lignes de traîne et un cône à plancton, comme l’avait fait Alain Bombard en son temps. Pour l’eau, j’utilise un système de dessalinisation par évaporation. Il m’arrive aussi de boire quelques gorgées de mer comme le préconisait ce même homme. Je n’ai pas l’intention de toucher terre avant les Açores. Moins je m’approche des ports et moins j’aurai à expliquer ma démarche. Le voyage doit se faire dans la solitude ; la méditation n’est possible qu’en l’absence de langage. Je reporte la position du GPS sur la carte, la dérive étant à peu près compensée, je file en ligne droite.