Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Gatopardo ediciones

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Un triunfo de la imaginación literaria que extrae belleza de un pasado insoportablemente doloroso. Nunca quiso contar esta historia, pero no hubo escapatoria. La muerte de su hermana mayor tras años de desnutrición y aislamiento hizo aflorar en Manon Uphoff los recuerdos de una infancia aterradora, transcurrida bajo la férula de un padre tiránico y abusador, pero dotado de un perverso carisma. Henri Elias Henrikus Holbein es un hombre sensible —«artista aficionado, seminarista frustrado, creyente y (ex)convicto»— que inicia a sus hijas en el mundo del arte y la ciencia. Pero también es un monstruo, el lujurioso Minotauro que visita el lecho de las niñas y las encierra en un laberinto sin salida: las baña, las alimenta, sigue sus ciclos menstruales y lee sus diarios secretos mientras su esposa, ausente en su «palacio de nicotina», fuma un cigarrillo tras otro. Como brujas que aguardan su propia noche de Walpurgis, las hermanas sueñan con la venganza y recurren a la risa mientras esperan el momento de la redención. En esta obra inclasificable, finalista del prestigioso Premio Libris a la mejor novela holandesa, Uphoff se aleja de la crónica autobiográfica al uso para crear un universo simbólico y poético que conecta los traumas del pasado con la mitología griega, los cuentos de hadas y la ciencia. La crítica ha dicho... «Un libro sin parangón en la literatura contemporánea. Tan bueno como desconcertante.» Merijn Schipper, Boekhandel Bijleveld «Manon Uphoff ha logrado encontrar el lenguaje para una historia que era casi imposible de contar.» De Volkskrant

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 214

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

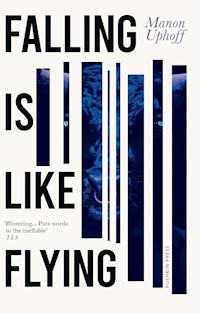

Portada

Caer es como volar

Caer es como volar

manon uphoff

Traducción de Catalina Ginard Féron

Título original: Vallen is als vliegen

Copyright © 2019 Manon Uphoff

Published in the Spanish language by arrangement with Sebes & Bisseling.

This publication has been made possible with financial support from the Dutch Foundation for Literature.

© de la traducción: Catalina Ginard, 2021

© de esta edición: Gatopardo ediciones S.L.U., 2021

Rambla de Catalunya, 131, 1º-1ª

08008 Barcelona (España)

www.gatopardoediciones.es

Primera edición: septiembre de 2021

Diseño de la colección y de la cubierta: Rosa Lladó

Imagen de la cubierta: Halloween Kids © Mercedes Helnwein (2019)

Imagen de la solapa: © Frank Ruiter

eISBN:978-84-124199-5-5

Impreso en España

Queda rigurosamente prohibida, dentro de los límites establecidos por la ley,

la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, ya sea electrónico o mecánico, el tratamiento informático, el alquiler o cualquier otra forma de cesión de la obra, sin la autorización previa y por escrito de los titulares del copyright. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

Índice

Portada

Presentación

1. El largo invierno de nuestro descontento

2. Henne Fuego

3. Escenario y contexto

4. El nido de la Arriera

5. El Minotauro

6. El albergue de Toddiewoddie

7. «Sweets for my sweet»

8. Aquelarre («grand guignol»)

Bibliografía

Árbol genealógico

Manon Uphoff

Otros títulos publicados en Gatopardo

Para los muertos

H.R., E.U.

Para los vivos

T.R., J.M.U., A.M.U., M.M.U., F.U.,

I.M., Z.B.

Y para las almas de

P.E.H.U., A.U.S.

Hemos de mantener elevado el ánimo y ver pasar

confiados lo que ocurra; siempre tuviste el más

recio valor. Ahora va a pasar algo espantoso, el

mundo y la posteridad lo negarán, pero tú anótalo

fielmente en tus anales.

Fausto

1. El largo invierno de nuestro descontento

Lector:

Yo no quería contar esta historia. Durante mucho tiempo me aferré a la idea de mi huida milagrosa, mi «salto cuántico», con la esperanza de poder llevar una existencia tranquila y controlada en un mundo de ficción. Un mundo propio del que poder entrar y salir libremente.

Desde que me alcanza la memoria, siempre me han gustado las historias y he deseado que me contaran cuentos, con avidez desmesurada y con una vista, un oído y un olfato especiales para la tragedia. Entonces pataleaba y resoplaba como un caballo..., con curiosidad e ilusión. ¡Por fin sucedía algo, por fin quedaba todo claro! Historias bíblicas, mitos, sagas, cuentos atroces se me clavaban en el corazón y despertaban mis sentidos. Mira, una mano atravesada por clavos, un niño con un carámbano hundido en el corazón, una ciudad castigada con la destrucción. ¡Qué horrible es todo, y tan real!

Mi mayor deseo era, algún día, poder añadir algo a esta gran construcción de la experiencia humana. Sin embargo, ¿quién puede predecir lo que un día se separará de la oscuridad para perseguirnos como un perro asustado?

En el invierno de 2009, este amor por las historias, que tanto me había reconfortado hasta entonces, se desvaneció y su lugar lo ocupó la desazón.

Sucedió poco después de la publicación de un libro en el que había sacado a escena a mis amigos, a mi familia e incluso a mi marido Oleg. Pero él rechazó el papel de musa, tras lo cual nos sumimos en una profunda crisis. En aquel mismo periodo, mi mejor amigo me hizo saber que padecía una enfermedad incurable y que ya no podríamos vernos a menudo, y menos de forma despreocupada.

Así que era invierno. Anochecía y yo estaba delante de la ventana de mi despacho en la «cabaña del bosque» en la que nos habíamos instalado temporalmente, una casa de la que Oleg había sido nombrado administrador. Un edificio feo y desangelado, una renovación barata de la granja que había antes en el lugar, que quedó desprovista de personalidad (solo se habían conservado los establos), por lo que podía decirse sin temor a equivocarse que allí éramos los únicos objetos originales.

Yo apenas había trabajado desde mi Libro Maldito, mi Libro Perverso, mi Libro Infame, escribiendo «sin moral ni conciencia».

Las semanas anteriores habían sido duras. Con días seguidos de reproches, silencios amargos, comentarios crueles y mi llanto impregnado de una asfixiante autocompasión. Después, intenté curarme viendo documentales de National Geographic y dando largos paseos por la nieve que había caído copiosamente en ese periodo. ¡Había nevado muchísimo! Tanto, que me quedé vacía de ideas después de hacer muñecos de nieve, sacar la lengua para atrapar los copos y mirar cómo nuestro joven gato Jevgeni regresaba sobre las huellas que él mismo había dejado en el campo blanco. Copo tras copo tras copo..., con los que el viento formaba torres delante de la casa. Y nadie con quien hablar desde que había dejado de escribir, salvo las cartas al amigo moribundo, de las que nunca hablé. Al menos una persona a la que le gusta saber algo de mí y recibir noticias mías desde mi Nueva Zembla, me decía a mí misma. Al fin y al cabo, aquello era una Nueva Zembla y mis raciones de comida apenas bastaban para sobrevivir. Es cierto que Oleg me dejaba compartir su cama, sin embargo, era tan gélida como una tundra. La abandonaba a mitad de la noche para escabullirme a la habitación de enfrente. Mi estudio, qué risa: allí no daba ni golpe, me limitaba a sentarme desnuda, como un enano o un antiguo buda chino, sobre el suelo de tarima de pino que Oleg había colocado tres meses antes (cuando aún soñábamos con lo que podía acabar siendo este lugar), y arrancaba una a una las páginas del libro, mientras dejaba que se me cayeran los mocos. Arranqué capítulos enteros del monstruo que había creado, incluso mechones de pelo de mi cabeza, hasta que empecé a sentir un dolor lacerante en la muñeca.

¿Qué me había aportado la escritura (me preguntaba) aparte de la pérdida de calor, cuidado y ternura?

¡Cuánto tuve que defenderme!

Incluso hubo un caricaturista que en una revista me dibujó con ojos turbios, sin luz en las pupilas, como si no fuera humana. Y no había nada de amor, ni una pizca de placer para la pobre escritorzuela, ni siquiera dinero para salir adelante.

No había ni rastro del otrora cautivador aroma de los libros, del placer y del gozo de escribir.

«Per aspera ad astra..., me has traicionado, traicionado...»

Estas palabras de Oleg seguían escociendo. Eres una impostora. Te mueves entre las personas, entre tus amigos y familiares, pero debajo del brazo, o en una oscura cavidad, ranura o rendija, escondes tu ratero bloc de notas... Como una criatura siniestra, una arpía, recorres los pasillos de nuestro mundo compartido. ( There’s a killer on the road, his brain is squirming like a toad.) 1

Verás, el caso es que había conseguido enfurecer a todo el mundo. Y los que no estaban furiosos, estaban muertos.

Así que pasé al duelo y al dolor, y a la autolesión, y me dediqué a desvencijar y a romper los libros. Treinta y dos ejemplares, y solo me queda uno. Y al hacerlo me sentía como una de las esposas condenadas a muerte por Enrique VIII.

El rey Enrique con seis mujeres

se casó.

Una murió,

una sobrevivió,

de dos se divorció

y a dos decapitó.

Qué solos y amargados están los agraviados.

¿Quién era esa criatura, ese Sméagol2 de la habitación? Era yo, el último día del año delante de la ventana de mi estudio observando las ramas cimbreantes de los árboles y las dos figuras oscuras que estaban fuera. Oleg, delgado y erguido, clavando a ambos lados del sendero las antorchas que había hecho él mismo, y Max, mi hermano diez años mayor, que atizaba el fuego en el brasero (feliz, como lo era yo siempre, de poder estar cerca del fuego y ver cómo las llamas se agitaban y crecían, relamiéndose).

Sí, desazón desde el momento en que me llamó Libby, mi hermana menor, para decirme que aquel día no vendría a celebrar la Nochevieja con nosotros, porque se había producido un accidente con los fuegos artificiales, y ella y su mujer tenían que irse al hospital con su hijo. Y yo escuchaba el palpitar de mi corazón al inicio de lo que ahora considero el largo invierno de nuestro descontento, cuando todos los miembros de nuestra familia nos convertimos en pacientes, aquejados de enfermedades difusas y síntomas complejos, mientras vivía en esta casa al borde del bosque que no era una casa, sino más bien una guarida, un refugio entre los árboles, donde yo me escondía, igual que los conejos se esconden del gato Jevgeni. En vano, porque él conseguía sacarlos sin dificultad de entre los arbustos. Luego los metía en casa a través de la gatera, los mordisqueaba a sus anchas en el vestíbulo y nos dejaba una pata de amuleto. O un trozo incomestible de las tripas. Por la mañana, Oleg siempre era el primero en entrar en el matadero, y armado de Cillit Bang se esmeraba en dejarlo de nuevo como la entrada de un hogar, pero, como he dicho, no era un hogar.

Un tiempo en el que se rompieron todos los vínculos, se violaron todas las promesas de fidelidad. Un tiempo en el que Libby tomaba pastillas («Quiero otro diazepam, otro diazepam») y Dana Kidd, su mujer (que se había acostado en otras camas de otras casas), se había sentado a la mesa de Navidad con un ojo morado.

Y en el que mi hermano Max se había instalado en mi despacho, donde dormía desde Nochevieja en una cama estrecha. Después de más de veinticinco años, habían prescindido de él en el trabajo y en el matrimonio. Su mujer lo había reemplazado por el adiestrador de perros.

Un domingo por la noche llegó con la cara cubierta de escamas por la psoriasis que los genes de mi madre habían pasado con precisión aritmética a su segundo, cuarto y octavo hijo. Una enfermedad que disminuía cuando el sol pelaba una capa tras otra de su piel, mientras que en tiempos de adversidad («¡Quién me querrá ahora!... ¡Ya he cumplido cincuenta y nueve!») se expandía incandescente hasta convertirse en una máscara escarlata con copos plateados que a veces incluso le cubrían los párpados y le procuraban crueles inflamaciones. Sin refunfuñar dejó su maletín (cepillo de dientes, portátil, ropa interior) y la caja del telescopio contra la pared inclinada y fue a tumbarse sobre el lecho.

Por la mañana lo despertaba con una taza de café instantáneo y eso me procuraba una sensación cálida y maternal; pero, por lo demás, no entraba en esa habitación, que estaba amueblada con una mesa de madera oscura con patas Luis XV (una pieza de segunda mano que había encontrado en una tienda de la Fundación Emaús, encima una lámpara blanca, detrás, una silla de oficina de IKEA). Sin embargo, al principio me gustaba acercarme a la ventana de ese cuarto escasamente iluminado para mirar las coníferas que había en la parcela. A un lado, nuestro jardín quedaba cortado y aislado del mundo por la carretera provincial sobre la que los coches trazaban serpentinas de luz rojas o blanco amarillentas al atardecer, con neumáticos silbantes si la calzada estaba húmeda o mojada; al otro lado, por los altos arbustos y abetos que formaban la entrada del bosque. Y sentirme tranquila, satisfecha o solo un poco agradablemente aislada. (Aunque en aquel entonces todavía no lo estuviera.)

Un tiempo en el que no escribía, pero sentía la necesidad física de rodearme de libros que compraba en grandes cantidades en Amazon y en Bol, mientras Oleg se inclinaba ante sus pequeños invernaderos caseros en los que cultivaba acelgas (blitva), tomates, rábanos y lechugas. Y un tiempo en el que Libby llamaba, Libby llamaba. Para decirme que esta vez habían usado de verdad su corazón como un vertedero... Que esta vez la habían colgado de verdad de un clavo oxidado...

La única interrupción fue la visita del último amigo que nos quedaba, el canoso surfista Sebastiaan (al que en este contexto no se le dará más espacio), un lingüista jubilado que salió del bosque como una flecha, inclinado sobre el manillar de su bicicleta, precedido por sus pequeños palafreneros, los conejos que saltaban a los lados para escapar de sus neumáticos. Nos traía regalos en una bolsa de plástico. Algunos DVD, así como poemarios y opúsculos en prosa autoeditados que me entregó galantemente, con ambas manos, y que yo arrinconé, para abrirlos solo años más tarde.

Disculpa que haya hablado tanto rato de mí. Siento que debo contar quién era y lo que quería ser antes de poder descender peldaño a peldaño hasta nuestra primera casa, que me vino a la memoria en aquellos días (tenebrosos) en los que resonaba cada vez más fuerte un tambor viejo y familiar.

Sí, desazón y alarma... y después deflagración.

1. «Riders on the storm», canción de The Doors. (N. de la T.)

2. Nombre original de Gollum, personaje de Tolkien. (N. de la T.)

2. Henne Fuego

El 13 de noviembre del año 2015, Henne Fuego se cayó por las escaleras y murió, unas horas antes de que en la sala Bataclan de París un grupo de jóvenes celebraran su última noche de juerga inocente.

Henne Fuego era mi hermana. La primogénita de mi madre.

Se quedó tirada al pie de la escalera y rechazó la ambulancia, pese a que su médico y los enfermeros insistieron en que debía ingresar en el hospital, dado que estaba extremadamente desnutrida y deshidratada.

Hacía años que no la veía, y ni siquiera sabía cuál era su dirección. En mi vida, ella no era mucho más que un momento recurrente de burla en nuestra reunión familiar anual del día de Todos los Santos. Hay que ver: la madre cargando siempre con el inútil de su hijo en ese cochecillo de inválidos, chaca, puf. ¿No os recuerda a Psicosis? ¡Menuda pareja hacen esos dos!

Henne Fuego tenía sesenta y nueve años cuando se cayó por la escalera. Ya no era una jovencita, y, por utilizar las palabras de mi padre (fallecido catorce años antes), «tenía un pie en la tumba». Hacía una eternidad que llevaba una existencia oscura en su vivienda-nueva-de-dos-habitaciones en la que todavía quedaban restos de cemento. Una vivienda para personas de la tercera edad a las afueras de Nieuwegein, que en su momento se concibió como un lugar de ensueño. Un suburbio sin violencia ni dolor, con un césped tan verde como el de Terciopelo azul, donde nuestra madre se había refugiado (con nosotros) a mediados de la década de los setenta.

Cuando vi a Henne después de su desafortunada voltereta, parecía un pájaro, con la nariz huesuda apuntando hacia arriba y las manos como garras. Llevaba un vestido verde.

Me apresuro a decir que mi hermana no representaba ningún valor económico y hacía años que no contribuía a la hacienda pública. Su herencia consistía en una cuenta bancaria con unos cientos de euros, algo de ropa (de baile), figuritas de porcelana, un puñado de muebles y un cenicero con colillas de Pall Mall y Belinda. La casa se vació en una mañana. Incluso el espacio que ocupaba físicamente había quedado reducido a un mínimo.

En mi niñez, Henne Fuego (que me llevaba dieciséis años) era un símbolo evidente de feminidad. Una urraca que adoraba el oropel, con el pelo encrespado y adornado con pañuelos. Ella, su hermana Toddie (un año menor) y nuestra madre formaban un baluarte: The Holy Trinity of Smoke. Cuando nosotros, los pequeños, volvíamos a casa del cole, nos las encontrábamos sentadas en su palacio de nicotina, mientras que sus hijos, nuestros sobrinos, correteaban por la habitación trasera. En los días de escuela, en la plaza Schimmelplein de Utrecht, mi hermano pequeño Kaj y yo nos «hospedábamos» en casa de Henne. Ella nos preparaba gachas. «Si quieres una manzana, paf, aquí la tienes.»

En verano, nos hacía bocadillos vestida con un bikini. Después se acostaba en una tumbona de lona naranja que cabía justo en el patio, que olía a moho y musgo, y viéndola así daba la impresión de que la hubiesen desterrado de Nápoles a este país húmedo.

Estoy segura de que, de joven, Henne no fue más que «una cara bonita», igual que Toddiewoddie. En cierto sentido creo que mi madre, a la que habían echado a la calle, las aportó a su nuevo matrimonio como si fueran dos pedazos de fruta. Cuando mis padres se casaron a finales de los años cincuenta, Henne tenía cinco y Toddiewoddie cuatro años. Mi padre, HEHH, Henri Elias Henrikus Holbein, artista aficionado, seminarista frustrado, creyente y (ex)convicto, se convirtió en el padrastro de ambas, años antes de engendrarnos a nosotros, los más pequeños, y de transformarse, gracias a sus estudios nocturnos, en matemático, científico y estadístico; en un ciudadano respetado y pater familias con un excelente empleo.

Asimismo, era un hombre atormentado y profundamente dañado (ahora puedo y me atrevo a decirlo), aquejado de ataques de ira, que buscaba una vía de escape impúdica para descargar todas sus emociones y deseos, todo su dolor y vergüenza en sus hijas y en sus hijastras.

Mi padre creció en los años de la crisis, durante la Gran Depresión después de la Primera Guerra Mundial, en una familia que no veía con malos ojos las simpatías e ideologías fascistas. Aunque sus progenitores nunca abrazaron abiertamente el fascismo, debieron de dejar en el pensamiento de mi padre la impronta de cuáles eran las vidas que importaban y cuáles no. Tenía una idea muy clara sobre las mujeres. Ellas representaban los cuerpos, la belleza y la seguridad que él buscaba. HEHH echaba de menos una madre afectuosa, y era devoto de la Virgen María de un modo que nos desesperaba. Sus ojos brillaban de emoción cuando hablaba del milagro: de cómo había sido concebida sin pecado yhabía dado a luz a Jesucristo siendo virgen.

Los niños de la casa éramos suyos. Él nos vestía, nos alimentaba, ganaba su dinero para nosotros y nos ignoraba. Cuando llegó a una edad avanzada, Henne cuidó de él con afecto. Considerándolo todo, HEHH tuvo una muerte bastante apacible. Nada que ver con la de Henne Fuego. En el momento de fallecer mi padre, ella tenía la misma edad que yo ahora. Estaba divorciada, pero su hijo aún no se había quedado inválido. Estaba flaca, pero aún no horriblemente esquelética. Era una mujer hermosa que se teñía el pelo del negro más negro. En ocasiones se quedaba afónica. Había semanas en las que apenas articulaba sonido alguno. Nadie echaba de menos su voz, aunque también nos veíamos privados de su risa, que ahora recuerdo muy bien. Encorvada, con las manos sobre las rodillas, emitía un sonido profundo. Sea como fuere, en los últimos años de vida de HEHH, ella lo trató siempre con mucha consideración, y se enorgullecía de ello. Supongo que estaba dispuesta a concederle dignidad a mi padre.

A Henne no le hubiese gustado saber que la menciono y que escribo esto.

«No le temo a nadie», dijo, y se encerró en su casa. Y con orgullo: «Lo he hecho todo yo sola».

Henne Fuego me dio mi primer sujetador. Yo tenía doce años y estaba debajo de la lámpara de mi flamante cuarto. Ella había ayudado a mi madre a elegir el papel pintado y la moqueta de alegres colores de los años setenta, naranja y violeta (íbamos a empezar una nueva vida), y me entregó aquella maravilla azul oscuro para la cual yo todavía no tenía suficiente pecho. Después de su divorcio —su marido tenía una amante—, sus ingresos se desplomaron. Carecía de formación, pues nadie la había considerado nunca necesaria en su caso. Se mudó a una vivienda para ella sola, donde más tarde cuidó de su hijo. Esto tiene su historia. Nuestro sobrino se quedó inválido en la casa de su madre. Había regresado a ella siendo adulto después de divorciarse, deprimido y necesitado de cuidados maternales, sin trabajo y sin un carácter afable, aunque el derrame cerebral cambió eso. Sufrió una trombosis porque se pasó meses enteros sin moverse, tumbado en la cama de la primera planta. Un buen día, se oyó un golpe y lo encontraron en el suelo entre la cama y la pared. Después empezamos a llamarlo «pera en almíbar», porque era blandito y dulce. Todas las noches, ella lo empujaba escaleras arriba, peldaño tras peldaño.

Fue engordándose y volviéndose más carnoso, mientras Henne adelgazaba poco a poco. Y eso que siempre había sido flaca. Del tipo de delgadez que les gusta a los hombres como Trump. Ya se sabe, una mujer no debe tener demasiada carne, salvo unas tetas de gelatina, nunca debe ocupar demasiado espacio, ni armar demasiado barullo.

Rabia; a veces siento que nunca se apagará, que siempre será una antorcha encendida. Un año después de que se instalara su hijo, le redujeron la pensión, porque a partir de entonces podía compartir con él la opulencia de su hogar. Sin embargo, él no se sentía en absoluto obligado a aportar un solo euro. Él cenaba fuera. En el restaurante Van der Valk. Iba allí con su vehículo adaptado y no se saltaba nunca el postre.

La noticia no tardó en ser motivo de chismorreo.

Henne Fuego no decía nada. Tenía una capacidad formidable para callar.

Callaba sobre HEHH, que también debía de visitarla disfrazado de Minotauro cuando aún era una niña. Y callaba sobre su padre biológico, que en una ocasión le pidió a Toddie que le enseñara las braguitas.

Henne fumaba como un carretero y comía como un pajarito.

Tras su divorcio, aún se pasó unos años riendo y bailando, mientras persistía en su silencio con expresión misteriosa.

Era vieja, me parecía vieja. Era pobre, vivía sola y no tenía empleo.

Era mi pesadilla viviente.

«Por favor, Jesusito, no permitas nunca que me vuelva como Henne.»

Su risa podía ser como la de una hiena. Pero, no era una bruja como la llamaban a gritos los niños en la calle.

Era reservada, introvertida.

¿Acaso eso no está bien? ¿Quién va a querer a una histérica? ¿A una guarra?

La noche de su muerte, noventa jóvenes fueron masacrados en la sala Bataclan, y yo no era capaz de asimilar el horror de la simple muerte de mi hermana.

Estoy de pie con el ramo de rosas blancas delante de su tumba lila de gitana, que es pequeña y estrecha y, ¡oh, padres de la patria!, mi rabia es tan grande que podría calentar el mundo entero.

«Grab ’em by the pussy.»3

Échalas de sus empleos.

Haz que se ocupen de sus padres seniles, de sus hijos.

Mételes la picha.

En mi interior, siento la rabia crecer y adquirir infinidad de formas como un cuadro de El Bosco. Cálmate. Sé dueña de tus palabras. Observa tu rabia, naranja y dorada, azul gélido. Así está en lo más candente, se podría fundir hierro en ella...

Henne Fuego consumía la suya internamente, como un trozo de carbón pardo. La última vez que quise parecerme a ella fue en 1975, cuando acababa de regalarme el sujetador.

Después debí de echar a correr.

A pesar de que desde el largo invierno de nuestro descontento, en 2008-2009, se habían producido suficientes sucesos dramáticos y desagradables en nuestra familia y en nuestro círculo de amigos, y a pesar de que yo, como escritora, había tenido que aceptar la sentencia del ministro Halbe Zijlstra, creo que fue tan solo en 2015 cuando nos dimos cuenta de que nosotros, «los pequeños», tampoco habíamos conquistado el mundo y que de alguna manera estábamos formados por un montón de imposibilidades. Oleg, mi esposo extranjero, los marginados económicos de nuestra familia, el hermano con discapacidad mental, el enfermo que no se atrevía a quedarse en casa para no perder su empleo y para evitar los controles de la aseguradora médica, yo con la boca llena de implantes que resultaron ser obra de un chapucero, y la pobre Toddiewoddie, sola y sin marido, aunque con un vibrador conejito lila, llorando por la pérdida de su hermana.

Bueno, todos nosotros: los inadaptados, los bichos raros.

No veía mucho a Henne, solo en contadas ocasiones: una vez al año, el día en que recordábamos a HEHH en un restaurante de Nieuwegein.

—Si no comes, sabes lo que sucederá —sentencié.

Eso fue lo último que le dije a mi hermana. Ella se limitó a esbozar una sonrisa enigmática, y no probó la sopa. Llevaba años reduciendo su ingesta de alimentos. Nos preocupábamos por ella, pero de una manera apresurada e irritada. Verás, la cuestión es que teníamos que lidiar con nuestras propias decepciones. No me hacía ninguna gracia ser un parásito.

—Come, maldita sea, si no comes te morirás.

Entonces ya habíamos dejado de decirle que encontraría trabajo, que todo le iría mejor, que conocería a un hombre, que tendría una segunda oportunidad.

Además, no nos gustaba demasiado nuestro sobrino, ni toda aquella situación.

Henne Fuego esperó su recompensa hasta que cumplió sesenta y ocho años. Creo que entonces comprendió que esta no llegaría nunca.

Apenas hablé de la muerte de mi hermana con otras personas. Ni con amigos. Ni con otros escritores.

Vergüenza.

Además, ¿qué les importaba a ellos Henne? Dios, incluso yo llevaba años sin visitarla. Tal como le sucedía a Scrooge, para mí era un fantasma del pasado que no me apetecía ver en absoluto. Una remembranza de la que quería mantenerme alejada. Negra, consumida, una arpía.

Sin embargo, soñaba con ella. La veía con la melena suelta sentada en lo alto de un árbol, sobre una rama desnuda.

«¡Chissss!»

Intentaba ahuyentarla.

Por supuesto, Henne Fuego no es su verdadero nombre. Isaac Bashevis Singer le puso ese nombre a uno de sus formidables personajes que se inflamaba de cólera, y yo la bauticé así porque es lo que ha hecho: encender una llama. Aquel 13 de noviembre echaba chispas en cada peldaño de aquella escalera, como una cerilla.

Sí, Henne Fuego se cayó por la escalera, y aunque la escritora que hay dentro de mí recurrió a todas sus fuerzas para reprimir este relato —