Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Imaginante editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Tres historias que acontecen en los comienzos de la pandemia. Días inciertos como lo es el destino mismo del ser humano. Los interrogantes que subyacen en todos los estadios de la vida: los de un hijo que parte sin rumbo, en "Caminar sobre su sombra"; una madre nacida en los albores del siglo veinte, precisamente en mil novecientos diecisiete, año de guerras y revoluciones sociales, mientras las mujeres se debaten entre los límites de la propia libertad individual, en "Chicas del diecisiete"; y la memoria de un padre desde la propia vejez del narrador, en "El pan de cada día".

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 340

Veröffentlichungsjahr: 2021

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

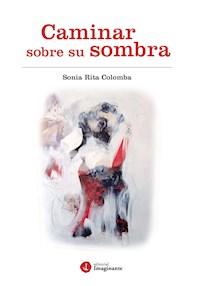

CAMINAR SOBRE SU SOMBRA

Sonia Rita Colomba

Tres historias que acontecen en los comienzos de la pandemia. Días inciertos como lo es el destino mismo del ser humano.

Los integrantes que su yacen en todos los estudios de la vida, los de un hijo que parte sin rumbo, "Caminar sobre su sombra". "Chicas del diecisiete", una madre nacida en los albores del siglo veinte, precisamente en mil novecientos diecisiete, años de guerras y revoluciones sociales, mientras las mujeres se debaten entre los límites de la propia libertad individual.

El último de los relatos, "El pan de cada día", evoca la memoria del padre desde la propia vejez del narrador.

Colomba, Sonia Rita

Caminar sobre su sombra / Sonia Rita Colomba. - 1a ed. - Villa Sáenz Peña : Imaginante, 2021.

Libro digital, EPUB

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-8447-96-4

1. Antología de Cuentos. 2. Narrativa Argentina. I. Título.

CDD A863

Edición: Oscar Fortuna.

Correcciones: Paloma Vidal Ruiz.

Maquetación: Laura Erijimovich.

Imagen de cubierta: Sonia Colomba.

Diseño de cubierta: Raquel Chanampa.

© 2021 Sonia Rita Colomba.

© De esta edición:

2021 - Editorial Imaginante.

www.editorialimaginante.com.ar

www.facebook.com/editorialimaginante

Prohibida la reproducción total o parcial de esta obra bajo cualquier método, incluidos reprografía, la fotocopia y el tratamiento digital, sin la previa y expresa autorización por escrito del titular del copyright.

ISBN 978-987-8447-96-4

Conversión a formato digital: Libresque

Y habrá un día en que nadie estará fuera de la guerra, ni los cobardes, ni los tristes, ni los solitarios.

Cesar Pavese, La casa en la colina

Simplemente salís afuera y cerrás la puerta sin pensarlo. Y cuando te das cuenta de lo que has hecho es demasiado tarde. Si esto suena como la historia de una vida, está bien.

Raymond Carver, Poemas

CAMINAR SOBRE SU SOMBRA

Perfiles

“Que me pisen”. Por las dudas retiro el pie. Usa audífonos, pero igual se escucha.

Es un grupo que está de moda, no recuerdo el nombre, a mis clientes estos melenudos no les interesan, eso me basta.

Nada que no entre en mi agenda diaria; el nombre de nadie, autores de canciones, nombres de grupos de moda; tipos que hacen sangrar la yema de los dedos para conseguir poner su impresión digital desde los acordes gritones en un racimo de cuerdas.

Sonidos que hacen girar el mundo, no el mío, de gente que pasa, vidas anónimas.

“Que me pisen”, repite la voz en la radio; que te pisen a vos que vas parado; por mucho que apriete la rodilla en mi hombro, si quiere fastidiar, aunque me baje en la próxima estación, que no cuente conmigo.

Apenas rozo, sin recogerlo, el dibujo borroso de los perfiles; sonidos, imágenes apuradas de pasos, descendiendo, subiendo, apenas una brisa atravesando la lividez de las líneas; una masa gris que aguarda bajo el peso apretado de lo subterráneo. El forcejeo de la marea; los que corren buscando el latido del aire en la calle montados a la manga, a la escalera mecánica; ascenso desde el infierno en la mina a la frustración del encuentro con el sofoco de la calle.

Imágenes que pasan; lo toca su sombra. Yo solo viajaba, correteando.

Regresaba a los trenes; me sentaba a la barra de bares de comidas rápidas, con un sándwich en el banco de una plaza o simplemente parado en una vereda de ocasión.

Estaciones donde el cuerpo aprendió a acomodar el tiempo muerto; durmiendo en las salas de espera si las había, o bajo el techado de las galerías, cuando viajaba al interior; higienizándose en los baños públicos frotando la piel con toallas de papel humedecidas; les digo: me volví experto en raspar hasta la más secreta partícula de grasa escondida entre los resquicios de las arrugas en la piel, hasta que pude comprar el departamento en cuotas del banco hipotecario, pagadas con el ahorro conseguido en el pago de alojamiento.

Entonces, también comer en los bares dejó de ser un gasto que suplí con las viandas de completos de pan que preparaba en mi casa.

De los perfiles que borraban las calles a los contornos sombreados de clientes, probables o conocidos en los locales y negocios que visitaba; tender el brazo, estrechar las manos, la tarjeta de presentación del vendedor, dispuesto a escuchar pacientemente las historias, mientras la mirada barre la estantería, sopesando cuánto y qué.

Regateos, apuntar los pedidos, volver a estrechar la mano con la satisfacción del día hecho.

Algunos, hasta que conocieron mi forma y ya no fastidiaron con contra ofertas, intentaron tentarme con algún autito al que pensaban cambiar por un coche nuevo.

Desde el principio de la carrera, había hecho cuentas. Más que una comodidad, un auto, era plata mal gastada. Y fastidio. Nada iba a moverme del archipiélago sobre el que asentaba mis pies, “para el buen andar nada mejor que las suelas de goma”, el lema de la casa de zapatillas a la que represento.

La sierra circular que, en el menor descuido, puede moverlo a uno del archipiélago que lo sostiene.

Cuidarse de las zancadillas y los aserradores, que nadie invada tu territorio. Lo aprendí en los primeros corretajes, cuando trabajé a medias para Rosa, la dueña de la pensión.

—El serrucho es asunto fatal, no te fíes de una promesa de lealtad —me decía Rosa. —En un país inestable todos van contra todos, hasta contra sí mismos si eso fuera posible.

En tanto caminar, alargando los brazos, apurando los pasos, mi archipiélago se fue ensanchando; donde la competencia se perdía, dentro del océano infinito, yo flotaba sobre sus contornos.

Pero siempre andando. Sin parar en la carrera.

De algún lugar partí, es cierto. Siempre hay un punto cero, pero casi no recuerdo esa larga estación que duró trece años.

Trece años, cuánto es trece años correteando, cuánto en moneda corriente del país cambiante, cuánto en dólares, la medida del intercambio.

No faltaba el abrigo, la comida, no se mencionaba el dinero porque tampoco creo que les importaba mucho, pero había algo amenazante en la ceremonia de ellos llegando del trabajo en horarios que nunca coincidían; la mesa apurada y siempre cada cual en su soledad.

Salí sin rumbo creyendo que volvería al concluir el día, pero no salió el sol y, quizá porque la bruma era tan espesa, el colectivo iba bordeando la costa, dejé que me llevara hasta el final del camino.

Porque de ese colectivo bajó el otro, no el que vivió trece años oliendo a moho, a sal, a puerto y mar, el que tal vez empezó a formarse en una cópula dentro del vientre del viaje, el que nació al poner el pie en el estribo.

El de la mochila con las cosas vistas, borrosas, extravíos, fragmentos del paisaje que corre desde las ventanillas de un tren.

Subiendo a los coches que viajaban recogiendo las formas del mundo, el cuerpo le fue ganando a la distancia.

En Europa dormía tendido en los asientos; que lo sepan, no me tentó del viaje algo más que la circunstancia, era partir a cualquier parte o perder lo poco conseguido en años.

La última estación fue Ventimiglia; me despertaron en la aduana, un lío de papeles. Me dormí escuchando los gritos de los tanos y me deportaron los franceses, justo cuando las noticias que llegaban del país, hablaban de un nuevo rumbo en la economía.

El tren se había devorado la Costa Azul, “eso es Mónaco”, voces que llegaban desde el sueño; “país de filibusteros”, replicó alguien. Amanecía y nos deportaban; otra vez decidía el azar.

Regresaba a la Argentina en un mismo viaje, aquel de los trece años.

Salvo que ahora no estaba solo, los otros protestaban, corrían, acusaban con nombres propios.

Llegar a Buenos Aires, el hermetismo, lo mismo repitiéndose.

Gente que pasa rozando, sombras que dejan estelas, chisporroteos fugaces que se apagan apenas se los roza.

Una ventisca perdida se traga las imágenes que salen del subte, nada que haya cambiado, nada diferente a todas las ciudades en las que anduve intentando.

Corridas subiendo y bajando de los trenes, de los colectivos; el océano, desde los aviones, apenas fue un paréntesis.

El mundo detenido en los bancos de las plazas; me he acostumbrado a dormir donde se resiste la noche, allá y acá, el departamento estará alquilado hasta después del verano. Unos ojos muertos, cuencas vacías, estar alerta, cosas que se aprenden de la intemperie, relojeo a los que se tienden a mi lado, pero en esta ciudad la amenaza tiene un color indefinido; no son estos vagabundos, hay solidaridad de mantas compartidas, perros que dan calor en la humedad del estío; el temor llegaba desde otros ojos, peregrinos, hombres impermeables a los aguaceros, ojos ardientes de alcohol.

No sé, les digo, algo a lo que no se le puede dar nombre, todo está demasiado quieto en esta ciudad.

Quieren saber de allá. Aquellos te obligan a ver sin que se note que mirás, parquedad de los solos, los ojos secos de andar, encendidos solo en la llama que alumbra el cigarrillo.

Se duermen en silencio, no piden más, sintiendo que lo escuchado les basta, no hace falta cruzar al otro lado del mundo.

Otoño y regreso

Me entregaron el departamento, sin ganas, protestando. No hay quién alquile en la ciudad incierta.

Vísperas y la espera del invierno bajo el cobijo de un techo; las horas muertas a las que obliga la pandemia saben al budín que se come en las fondas: no importa el relleno, solo calmar el crujir en la panza.

Empecé a leer por curiosidad y también por tener con quién compartir la abulia de las horas, los títulos sugeridos en los mensajes escritos en grandes caracteres sobre el reverso de hojas de impresión, que envía la vecina del edificio del frente.

Relaciones que el ingenio y la soledad de la urbe se esfuerzan por adaptar a las disposiciones de una realidad de película de ficción.

Fundamental para evitar el contagio es evitar el contacto físico, no necesitan explicármelo, lo experimenté en Europa donde la gente toma distancia para hablar con un sudaca, en Italia incluye a sus compatriotas de la costa del mediterráneo, la piel sudorosa, lo que puede trasmitirles nuestro aliento, el temor en los rostros imaginando lo que pudiera contagiarles ese minúsculo hombrecito que le pregunta por una calle, un lugar en el mapa.

No es el caso de la chica del frente que, siguiendo las disposiciones sanitarias por la pandemia, y sin que yo lo solicitara, me dejó una pila de libros en la portería, que el encargado me entregó con los guiños cómplices que suelen hacer los hombres al referirse a una mujer.

Me gustó, de Borges, una cierta inquietud que sugiere y, por lo breve, toques que no dejan marcas, que aunque hagan pensar, no sacuden ni despiertan pasiones. Toques risueños, los guiños, la suspicacia del encargado se me hacen parte de la ambientación de esos relatos. Y los tonos sepia, no los de Borges, los de estos, nuestros días, iguales, un sol sucio, ensañándose, ensanchando el mal humor de la calle; solo el alivio del rocío mañanero que apacienta la lluvia de hojas en esta quietud otoñada que huele a muerto.

Como ya no es posible corretear con lo importado, mi mayor rubro en las ventas, salí, medio a tientas, confiando en mi olfato, a buscar el modo, algo por mi cuenta.

Sin negar la buena suerte que siempre me acompañó, todo lo debo a ese olfato, a mí mismo, por otra parte, si hay que morir, me dije y les digo a los clientes, que sea andando.

Andar por las calles sin gente, con sonidos que salen de los balcones, las ventanas.

Golpear de ollas desde los agujeros de sus celdas, cuerpos encorvados, rostros macilentos, abulia. Anoche me dieron ganas de decirle al tipo del balcón del lado que tanto entusiasmo con la música no lo va a resucitar al corro de vecinos, hay de los que viven y los que protestan, solo yo sé del tufillo que llega de su casa, el olor de los velorios, los rostros, el color, el suyo y el de sus amigos, macilento, la pátina de cera en la piel de los muertos, y el gris de la calle que las luces de la noche, transfiguran.

Los tambores en las fiestas patrias, las campanas que llaman a misa siempre suenan a muerto en los pueblos que he recorrido; todo eso y más querría decirles, pero a qué sumarme al malestar general, mejor no buscarse problemas. Ya ni habrá quien reclame por los productos que he vendido, como las ollas de acero quirúrgico con las que golpean a toda hora.

Recuerdo que fueron de un lote que Pugliese consiguió de un industrial “ahorcado”.

—Difícil olvidar un apellido como el mío, igual al músico —repite la cantinela cada vez que lo visito sumando detalles a la biografía de la “celebridad”, las orquestas típicas en los bailes de club, la vigencia del tango. Yo me limito a escuchar, es de oficio

Callando, ignorante en casi todo, fui adquiriendo saber en la escucha.

—Tengo remanentes estacionados acá, no hay a quién vender con esto de la crisis.

Pugliese conoce la ciudad, ha vivido la noche, pero habla de más, y eso le hace perder frente a alguien paciente como yo: sin decir “esta boca es mía”, me llevé todo el lote de ollas, las de acero y más de doscientas cajas de las de aluminio que revendí en los barrios al precio que, a medida que pasaban los días, con la inflación y la escasez, ponía mayor distancia con el de compra.

—¿A cuánto el lote entero? —dejé la pregunta en suspenso y largué la oferta cuando noté el empalago del hombre en su propio discurso. Titubeó, pero ya estaba hecho:

—Vamos, Pugliese, si lo consiguió por nada. Y, además, usted mismo lo está diciendo: vaya a saber lo que va a pasar con el país.

El corretaje es ir siempre adelante, correr y adelantarse, aunque nadie esté limpiando las calles, las aceras mugrosas, no temerle a la caída, a resbalar sobre los rastros del gasoil; andar sin saltear estaciones, no dejarse llevar por el aspecto de ninguna, una fachada en ruinas puede esconder el mayor tesoro.

Apareció en el balcón

Era linda pero aún no lo sabía, una mancha al otro lado de la calle; no sabía que era linda ni lo que vendría con ella. Eso fue después, cuando mi vecino, el del balcón de al lado me hizo su contraoferta, después de pagarme por las tres ollas de aluminio sin chistar, el precio que le pedí. Con la compra venía un lance que pude advertir enseguida.

—Vienen mis amigos después de tocar. Todos ellos son músicos, vamos a jugar. ¿Por qué no te nos unís?

Antes de que avanzara, me fui de costado para esquivar el tiro. Con el corretaje uno anda por cualquier lugar, tocando mercadería que pasó por muchas manos, y con la advertencia de que uno puede estar contagiado pero sin síntomas. No quisiera infectar a alguien.

Intentó minimizar, con esa manera que tienen ellos, pero la pelota que le había lanzado había pegado en el centro. No protestó, me metí en mi departamento y él en el suyo. Pobre desgraciado, debe estar rociando con lavandina y alcohol en gel hasta el mismísimo intento de hacerme participar en sus orgías.

Pero esa pelota que tiró quedó picando en mí: ¿por qué me hacía esa oferta? Un hombre solo suele despertar sospechas, debía mover el juego para limpiar el terreno, quizá hubiera alguna señal equívoca en las insinuaciones del encargado, que no fuera discreción esa de mirar desde el rabillo de algunos vecinos.

—Un error actuar en caliente —falló el vendedor en el juego de dar ventaja sopesando el entorno.

—Interesante cómo se acuerda de todo, Danunzio.

Me sobresaltó escuchar mi apellido. En los últimos tiempos, solo en la escribanía me llamaron por mi nombre, pero entonces se trató de algo neutro, como si no fuera yo ese tal Ramiro Danunzio.

Pugliese continuó enumerando cualidades vistas en mi persona. “Cáscara”, pensé, pero es como si el tipo hubiera adivinado, últimamente, debo reconocer, ando un tanto desatento; se lo confieso al espejo que justifica todo: “la puta pandemia, no estás hecho para el encierro”.

Pugliese cuenta la historia de su vida sin ahorrar detalles. Como con la mayoría de la gente, adivino el desarrollo del mapa mientras recorro estanterías y objetos acumulados sobre las mesas; por eso no me es extraña la composición de los libros, temas, títulos que dan forma, que llevan por el camino del centro, las vías por las que marcha el tren, pero son los desvíos, las callejas secundarias las que argumentan y lo ponen a uno en alerta. Si se tiene sentido de orientación, uno no olvida lo esencial; no se somete al influjo de los personajes, será siempre el que domine la historia.

Yo solo soy el camino por el cual los otros, clientes y proveedores transitan.

Alguien como Pugliese, un tipo corrido, se ha dado cuenta de mi modo. Creo que lo aprecia y hasta me sigue el juego: perder en una venta con tal de tenerme. Apuesta fuerte:

—Usted es una oreja atenta, es algo muy apreciado en estos días, pero en tantos años no puedo decir que lo conozca —y enseguida el zarpazo—: algún secreto debe tener; todos lo tenemos.

—Algo que no está bien, que no va conmigo —me apuro a contestar—. Mi vida es lo que se ve, muy simple: la visita a los clientes, el corretaje de los productos que conoce —me trabo, el tipo está notando que me incomoda.

—No, no se ataje, Danunzio —empieza a fastidiarme esa manera de remarcar el apellido—. Si yo solo decía, los secretos uno los comparte con una mujer. Usted no es casado, pero debe tener alguna novia, o varias —enseguida la risita cómplice, como las insinuaciones del encargado cuando me trae algún recado de la chica del frente.

—Pero si no es para tanto lo del distanciamiento social —remarca lo de distanciamiento con ese guiño montado a los lentes sobre el tabique nasal; tipos cancheros como el vecino de balcón.

—Yo no veo nada, usted sabe que soy un tipo discreto, mi función es la portería, usted es un propietario.

—Ajá —dice Pugliese y es un sonido que retumba en el cuarto que hace de oficina—, pase al escritorio —suele decirme—. Tómese un cafecito, tanto tiempo tratando con usted. Más que el representante de Splendorth, usted es un amigo.

Las palabras, pero más aún esos “ajá” que replican en los rincones, en el ángulo en el que se unen o cierran las cosas, en la taza de café, en el vaso de agua.

La inquietud amplía el sonido en la caja interior: apenas una exclamación, ese “ajá” de Pugliese me empuja a la calle; su eco no deja de golpear en todo el trayecto del colectivo.

Solo eso faltaba, sacar permiso para viajar.

—Todo igual que en Rusia, que en Cuba —dicen mis vecinos.

Ella llenó el formulario de la aplicación para circular por las calles. En realidad, es para tomar un colectivo.

Ella es Marina. Hace tiempo que no pienso en alguien nombrándolo, algo que no sea más que el nombre de un negocio de ropa, el nombre de la firma en el membrete del talonario; acabar confesándome que, por muchos atributos que le ponga a ese nombre, las chanzas esconden el hecho perturbador de no pensar en una mujer con un nombre propio, una voz, porque ahora hablamos por teléfono, y un rostro particular, la foto del perfil que repaso una y otra vez.

La mejor elección: el acercamiento a Marina, para acabar con las suspicacias, los corrillos que no conozco, pero intuyo; además, sintonizar con ella me deja buen rédito, sus conocimientos, el manejo de la tecnología.

Adaptándome a ese agostarse de la ciudad. La que se reduce a la mirada cercana, a ser desde un balcón; no hay más allá que la mancha espesa y mugrosa de la calle.

Alcanza este baño mañanero del sol filtrando desde el reflejo del choque de la luz con los techos y las terrazas de los edificios. Negociar con esta pantalla tiene su rédito, apreciar, sopesar el ahorro en transporte, el comer en la calle; pero también esos juegos del toma y doy con los clientes se facilitan con la mediación de la tecnología.

Después de tanto andar, de conocer la ciudad y los pueblos como el mapa de la propia mano, la ciudad se volvía nuevamente extraña.

Recomenzaba, aprendía a andar sin sacar los pies de la habitación, adaptándome al achicarse de la ciudad. El silencio glacial, las voces apagadas, fuego que no da calor, el temor del contagio.

Golpes de timbal, aislados contrapunto de voces que se pegan a las baldosas que repicarán con la protección de la oscuridad, junto a cientos de cacerolas nocturnas, protestando porque “queremos libertad”, y la respuesta que no se hace esperar, “salgan, contágiense y déjennos dormir en paz”; las réplicas interminables acerca del silencio de los cementerios, la cobardía a la que se pinta de un color u otro dependiendo del derecho de autor.

Hasta que sacian la bronca; después, otra vez el silencio, pesado y con algo de amenaza.

La sombra de alguien que avanza por la vereda. Me asomo, pero estoy en un piso demasiado alto para distinguir más allá de los contornos.

Por la manera de moverse, es una mujer; alguien, a pocos metros, la sigue. Hablo en femenino no porque esté seguro de que se trata de una mujer, sino porque el recorte de su figura lo parece.

Las sombras se han detenido, no al mismo tiempo, primero ella; ahora que se ha acercado estoy casi seguro de que se trata de una mujer, luego el que supongo su perseguidor.

Después de un momento, como si dudara, la sombra de contornos femeninos retoma el movimiento y dobla en la esquina.

Ya no la veré, salió de las posibilidades de mi foco; al menos que baje. Estoy esperando el grito, el sofoco, algo que anuncie el encuentro, hasta que observo que la otra, la sombra imaginada como perseguidor, reaparece entre la mudez de los árboles, un perro se le acerca, la sombra se vuelca hacia él y, después de un breve momento en que se inclina hacia el animal, parten juntos, el perro tomado por una cuerda y el hombre con paso rápido, desaparecen bajo las sombras de la noche que se cierra sobre la esquina por la que doblaron.

Marina ha hecho los trámites para que tenga una obra social, todo sin que tuviera que moverme de mi casa y con la mediación del encargado, que me entrega el carnet con su mirada cómplice, los ojitos risueños, ahora no lleva anteojos:

—Una mujer es necesaria, son muy diligentes.

Entendí que no se puede andar por la ciudad sin obra social, muchas veces había dado marcha atrás con el trámite, soy joven, la plata mejor la ahorro, pero ahora con la pandemia decidí, por mi seguridad, hacerle caso a Marina.

Hoy el hombre ha ido más lejos:

—Suertudo. Esta le hace el favor por nada, debe estar muy interesada en usted, no tiene idea de cuánto cobra un gestor —lo dice sin dejar de mostrar el rictus de desagrado, porque él se dedica a facilitar los trámites a los vecinos de este edificio y de algún aledaño. Marina se enteró por él—.Tenés pasaporte, has viajado y sin un seguro de salud, me lo dijo Fermín.

Me tomó de sorpresa.

—¿Fermín? —pregunté para ganar tiempo. El personaje del encargado empezaba a ser un hombre con nombre propio.

—Conocés Europa —insistió Marina.

—Italia —dije y traté de llevarla por otro camino. Mejor olvidar ese tiempo, tachar del mapa esa estación absurda.

—Una equivocación ese viaje, fue en un momento de confusión del país. Muchos partían, entre ellos algún amigo.

Le enseño el pasaporte a través de la imagen del teléfono en el video llamado. Enseguida advierte que hay sellos de otros países.

Curiosa, mala costumbre de los que pierden el tiempo metiendo el hocico donde no les importa. Pregunta, quiere saber cómo me las arreglé para conseguir trabajo, vivienda.

—Sobre todo el idioma —dice—. Moverse en un país con una lengua que decís que era desconocida para vos.

—Mirando los carteles, siempre atento a los movimientos. Todo está escrito, no hace falta andar preguntando, las cosas no son diferentes en un país y otro.

Rápida en el juicio:

—Digo, porque son una sociedad individualista —me estaba fastidiando tanta suspicacia. Consiguió contrariarme y, contra mi costumbre, comencé a dar detalles, recordar.

—Un español con el que trabajamos en el puerto de Génova me dijo que a ellos esto de la modernidad los obligó a aprender a leer.

La política no me interesa. Las diferencias, nada. ¿Por qué tenía que defenderme, dar explicaciones? Nunca me pasó con los clientes.

—Aquí dice que visitaste Suiza, qué hermoso debe ser todo aquello.

—Solo estuve en la frontera, hacía demasiado frío como para darme cuenta de los detalles.

—Pero el paisaje no pudo pasarte inadvertido. Dicen que nuestro sur se le parece.

Cómo yo callaba, intentó otro camino:

—“Claro”, dirás, “es el mismo planeta, los paisajes se repiten”. Soy una tonta.- Como todos los que no pudimos salir al mundo, yo no pierdo las esperanzas.

—Dormía durante el viaje y, al llegar a la aduana, tenía que estar muy atento para que no me deportaran. Finalmente fue lo que me pasó. Me vino bien. Los franceses se hicieron cargo de mandarme de vuelta, lo del pasaje no estaba muy en regla, pero ellos me facilitaron los trámites.

—Entonces no solo fue tu pericia. La lectura de los carteles, como decís. Parece que la gente ayudó.

—Tenían que sacarse de encima al inmigrante.

No se conformó, quería saber más, empezaba a sospechar que el encargado tenía razón, estaba interesada en mi persona.

—Si te fuiste de tu casa estando en segundo año, trabajando, ¿cómo hiciste el secundario?

Algo se ablandó dentro de mí. “No es un cliente”, me dije, y comencé a sentir que aquel viaje en el que perdí el contacto con mis amigos me había afectado realmente.

—Terminé con el plan del gobierno. Me esforcé; facilitaban todo, en menos de dos años ya tenía el certificado.

Inútil hablar. Cualquier cosa que diga, no sé, siento que se ríe de mí.

Mientras voy viajando

Una masa humana en torno de las estaciones. Con mi permiso para circular, que muestro a la vigilancia, me ubico en la cola de los aceptados. Me pregunto si toda esta gente tendrá su permiso correspondiente.

Robots, dice un viejo que va tres puestos delante; intenta hablar con todos, pero solo le responde una vieja como él que está en la cola del lado.

—Nos van a poner un código en la frente que diga “registrado”, como decía la propaganda en los setenta.

La que lo precede en la fila se da vuelta y el tipo que la empuja.

—No me tire su saliva, señora.

La veo venir. La mujer se baja el barbijo chillando, que se ahoga, que tiene ochenta años y, apuntando hacia el viejo, se queja de los malos modales.

Un policía la saca de la cola, un grupito la sigue; no tienen permiso, es evidente que es una treta para pasar.

Paso el control sin problema. Apenas salgo de la estación, la calle desierta. Toda aquella aglomeración: ¿adónde iría tanta gente? A trabajar seguro que no, todos muy mayores.

Camino. Hago varias cuadras, nadie en las calles. Los pocos con los que me cruzo evitan acercarse, algunos bajan a la calle. En algún quiosco abierto se forma cola para cargar las tarjetas de teléfono, recorro los barrios donde viven los clientes más seguros, barrios populares, de gente ruidosa, de modales abiertos. Ahora todo es un hablar quedo, apenas susurran, como si temieran decir algo que fuera a escucharse más allá de la acera.

Llego a la avenida; hay más movimiento. Una chica con los pantalones en hilachas, muy a la moda, se detiene a mirar los objetos en la vidriera. El cuerpo se inclina para husmear entre las cosas alineadas en los escaparates; sin embargo, no parece que estuviera interesada en algo en especial. Su rostro y el mío, más atrás, reflejados en el cristal junto con el pedazo de paisaje que nos rodea.

Un cuerpo armado para seducir-. La manera de pararse, la ropa, los adornos que lleva.

Estudiar a la gente, todos pueden ser probables clientes, es una costumbre que se hizo carne. Pero cómo abordar a nadie en la ciudad cerrada sobre sí misma.

El aspecto de la chica no difiere del de Marina, pero más suelta, más moderna, curiosa.

A Marina debo reconocerle su recato, sus maneras de otra época, no necesita decir nada, todo en ella habla de una educación refinada- Bueno, no sé si esta es la palabra; profunda más bien. Ese quedarse escuchando, aunque no esté interesada, no interrumpir, aunque no esté de acuerdo.

Contrastes. Los rústicos guiños del encargado, siempre indagando.

—Tendría que comprarse una tablet. Me dice su amiga que son más baratas que las computadoras- Usted que anda en eso de las ventas de importados, ¿habrá alguna oferta?

Lo dejo hablando, siempre tuve paciencia, estoy cambiando el carácter, debe ser el encierro.

“El amor crece en los sentimientos, el acercamiento de los cuerpos no es todo”.

—A veces creo que a ella no le importo como hombre, “solo amigos” —le dijo a Fermín y lo que uno le dice a este hombre es para que sea retransmitido.

Sensaciones; nada más pensar en ella y comienzan los cosquilleos, no solo ahí, no, más arriba, algo se enciende en el pecho. No creí que alguien despertara algo así, no sé cómo llamarlo, solo estuve con putas, al choque o aliviarme por mí mismo, de esto mucho, un trámite barato y sin complicaciones.

Las mujeres debieran pensarlo antes de la calentura. Tanta muerte por aborto, y los partos, por lo que muestran las películas, puede ser algo cruento.

—Mi abuela murió después del séptimo hijo.

Ella quiere saber.

—Nunca hablás de tu familia, incluso creo que evadís el tema del pasado.

Le cuento acerca de esa abuela.

—Eran santiagueños, la familia de mi padre, murió o se fue cuando yo era pequeño y mi madre ha sido hermética en todo lo que respecta a su familia. Solo sé que cortó lazos con ellos al mudarse a la costa.

»Decía que descendía de una familia de prosapia. Yo no supe el significado de la palabra hasta que aprendí a leer y me dio la manía de buscar todo en el diccionario, como ahora en el Google; buscaba una palabra y luego seguía la cadena familiar, los sinónimos y los antónimos.

»En su biblioteca, muy escasa, por cierto, había libros que hablaban de esa familia con la que no se volvió a ver. Quizá fuera por un romance que tuvo. Ella decía que chocaba mucho con sus padres a causa de las ideas encontradas. Me señaló una novela, que leí pero apenas recuerdo, en la que se hablaba de una heroína de ese tronco familiar. Perseguida por un tirano, la mujer fue tras el rastro del marido. Vivían en un monte, entonces, la cárcel era un destierro, lejos de la ciudad; el marido, que me pareció un cobarde, permitía que la mujer viviera en esas condiciones, En cambio, ella tenía el temple de un soldado, de un general.

Muy perspicaz, Marina: pregunta si lo del temple de un militar es por lo de la obediencia a las reglas, a seguir a aquel con el que estaba unida en matrimonio.

No me incomodó el comentario.

—Otros tiempos —dije.

Hablé largamente, empezaba a dar rienda suelta a la imaginación, adornar los hechos con matices diversos; permitirme alguna mentira. Apenas tenía noción de la lectura cuando leí ese libro. Luego, mi madre ya no quiso hablar del asunto.

—Se trataba de la Delfina Correa, la santa —dije. No estaba seguro del personaje, pero el tren se había lanzado en su carrera y no podía detenerlo.

Marina no se impresionó por la estatura de la heroína, hablaba naturalmente:

—Obedecían al destino, lo azaroso que era todo aquello, quizá no eran tantas las diferencias en esas épocas.

Una vez más me sentía ridículo, no había motivo para envanecerme, me dijo. Y hasta creo que sospechaba que le estaba mintiendo.

Pero las cosas entre nosotros después de esa conversación… No sé por qué estoy usando con tanta soltura el “nosotros”. Lo cierto es que el entusiasmo de Marina creció después de ese día.

Me escribió unas horas después. Me acercaba datos del autor de la supuesta novela, un tal Abelardo Arias. No voy a olvidar ese nombre, aunque por el momento no pienso en leer su libro.

La chica de los pantalones con flecos ha entrado al negocio donde suelo comprar al bulto. En el foco de la luz, el sol del mediodía cayéndole a pleno, su figura y su ropa no desentonan con el barrio. Su aire grácil, ligero, pero un tanto vulgar en comparación con las chicas de mi barrio. Quizá la juventud sea el único bien con que cuentan estas chicas.

Como ella ha entrado al local, dudo si seguir de largo, pero enseguida reacciono. “Caramba”, me digo, “¿de dónde viene esta timidez? Jamás fui pusilánime, esto sí que es nuevo: la gente dentro de un local de ventas siempre te ha impulsado a entrar y desarrollar tu arte. Ellos quieren comprar y vos enganchás el anzuelo, siempre hay pique en tu río”.

—Vení, pibe, pasá que con vos la fiesta es completa —Pugliese levantaba el pulgar hacia arriba en signo de aprobación.

—Te presento a Roxana, o como se llame, jaja. —Le palmea el traste con una de sus manos; con la otra le junta los labios formando una trompa que vuelve algo cómico el rostro de la chica.

—Acercate, Danunzio —insiste Pugliese. —No te va a morder. ¿No ves que le estoy apretando el hocico? —y vuelve a reír.

La complicidad de machos; era la primera vez que me tuteaba, al menos por lo que yo recordaba. El trato era muy abierto, pero siempre de “usted”. La chica se había sonrojado, lo que me hizo pensar que no se trataba de una experta.

Enredado en mi propio cuerpo, argüí algún pretexto; busqué la salida tropezando con las cajas dispersas por el piso, casi me caigo en el escalón de la entrada, llegué hasta la puerta de entrada y. ya fuera del local, aún seguía escuchando la risa del viejo y el vozarrón:

—Por lo menos cerrá la puerta, pibe.

Perdí el contacto, me dije. Un fastidio, el tipo conseguía mercadería muy en precio, no digo barata porque la calidad del producto no daba para vender en el centro. Era mercadería que colocaba todo entre gente de los barrios alejados, entre las mujeres que se dedicaban a la reventa.

El estanque de hojas otoñadas

Crecía la ciudad en su soledad. Las calles se ensanchaban, el gris enorme en un infinito sin estrellas; lejos, extraña, pequeña y abigarrada la ciudad, cerrada sobre sí misma. Calles que se desangran con el corte filoso del hachazo del tren; las huellas de los neumáticos sobre sus propias heridas encostradas.

Almas robadas en los escaparates de los negocios. Y el contraste, ojos pegados a las vidrieras. Ellos no pueden ser robados porque al hambre no le sobran migajas, ni la prisión de algún abrigo.

¿De dónde viene? No reconozco a este que se sienta a mi lado y piensa; sopla en mi oído el viento feraz de la calle; pone ojos en el rostro que solo ha visto un paisaje protocolar.

—Es Marina, es la pandemia —le digo a ese que fastidia en el asiento del lado.

Por qué viajar uno por asiento cuando, apiñados, palpitábamos en un sudor colectivo que no nos hacía volubles.

Hojas amontonadas en los charcos, una luz macilenta pegada a la ventana.

El frío de afuera cuando se abre la puerta; está entrando él, debo llamarlo papá, pero él solo es mi padrastro.

Aunque del otro no tengo recuerdo.

La persiana y la luz de cortante; fogonazo en los ojos, raspa la legaña, aplasta el cuerpo adormilado en la silla.

—Dejame —chilla el niño- Ni siquiera mira el reloj, el instinto y la oscuridad de la calle le dice que aún es temprano.

—Qué pasa con él, —Si ella interviene, se van y no hay nada más que el desayuno frío.

Quizá él simplemente quiso tentarte con el perfume de las tostadas y el café con leche caliente.

—Es un pibe huraño —le dice, pero ella le advierte:

—Dejalo hacer.

Ahora ya no dice, solo enciende la luz y por las tardes llega con el frío del puerto pegado al abrigo de loneta.

También enciende el fuego porque llega antes que ella y a él le tienen prohibido abrir la garrafa de gas.

Es poco lo que debe hacer, sacar la ropa del lavador y tenderla, barrer y pasar el trapo al piso.

Por la tarde va al colegio. No es mal alumno, al contrario.

Cuando ellos llegan ya hizo las tareas; estudió y amplió lo del manual con los escasos libros que hay en la biblioteca de ella.

No ve televisión.

—Un pibe raro —solía comentar él, cuando todavía opinaba.

Cuando baja para el cambio de estación, este otro le dice:

—Quedate en ese tren, no ves que ya no pasa nada.

Pero él baja y luego toma el colectivo nada más que para fastidiarlo.

—Aquella mañana —le dice, porque el tipo, el que camina con él, lo ha seguido al colectivo y se le sienta al lado—. Aquella mañana no hubo nada; nada diferente a los otros días, me dejé llevar. Vení otro día, ahora estoy cansado, no pienso seguirte a ninguna parte.

Cosas del azar. Hasta Miramar no me pidieron el boleto, era el final del recorrido, debía bajar y subir a otro coche que tomaba el camino de vuelta.

Tenía algo de plata, siempre llevaba los ahorros encima. Nunca me pregunté por qué, nunca me importan los detalles.

Un camionero, de esos que necesitan compañía y no preguntan dijo:

—Voy a Bahía y sigo adonde me lleve la carga. —Y después de tensar las sogas con las que ataba la lona de la caja, me invitó—: Por si te interesa, hasta Buenos Aires voy seguro.

Conocí las sierras, le ayudé a descargar los cajones de fruta y verdura. En Olavarría consiguió un cargamento de papa que vendió cerca de la capital al triple de lo que la había comprado.

—Podía haber sacado más —comentó—, pero no hay que ser ambicioso. Hice buen negocio, pibe, me trajiste suerte.

En Buenos Aires, me presentó en la pensión donde paraba habitualmente. Tampoco preguntaron. Tuve suerte con la gente que iba conociendo.

¿El corretaje? Sí, me inicié y aprendí con él. Lo observé negociar, sin emplear palabra, escuchaba. Compraba, vendía, ese primer viaje, fueron varios días de travesía, después hubo otros.

La mujer de la pensión me presentó con gente que revendía importado. Ella tomaba una parte, era lo justo, me cedía un negocio que había sido de ella.

Arcilla

—Me la hice solo —te digo y vos, que te sabés las respuestas de los libros, y que me tirás un pleno con la hoja del primer capítulo de algo, porque mucho de lo que decís lo aprendiste de oídas.

Después del Gordo hubo muchos maestros, pero ese camionero fue fundamental. Y los ángeles que te cubren la espalda, nombres familiares que tratás de recordar.

Avanzás en los capítulos, tu pertenencia, una familia, una escuela, el entorno, las raíces.

No me vas a chamuyar tan fácil, las “buenas razones” que argumentás son el culo que me pelé solito, rodando por las estaciones, los pueblos perdidos.

Negociemos al mitá y mitá, y me dejás tranquilo, se me están ocurriendo ejemplos de hombres notables que se hicieron desde el peor de los pozos, y tantos millonarios de los que uno se entera que se suicidan de puro aburrimiento, de insatisfacción.

—Excepciones a la regla —decís. Bueno, no soy un experto, apenas intento encontrar en vos un mí, el que fue aprendiendo del barro que lo modeló, porque hasta ahora no me habías importado, pero desde que apareció ella.

Marina me está pareciendo el comienzo de otro viaje; el Gordo me enseñó a comerciar, ella a llenar los espacios que quedaron vacíos

Yo pongo lo mío. Intento, con mayúsculas, eso es la vida.

—Somos tan distintos —le digo. No me deja continuar.

—Podemos unir los menús de ambos y disfrutar de un buen almuerzo—, qué metáfora de mierda, pero es lo que me salió. Me fallaste vos.