15,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kunstmann, A

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Deutsch

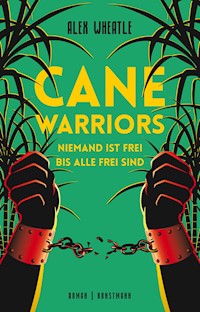

Jamaika, 1760. Die Easter Rebellion war der größte Sklavenaufstand in der Geschichte der karibischen Insel, angeführt wurde sie von dem charismatischen Tacky und seinen Zuckerrohrkriegern. Ihr Motto: Niemand ist frei, bis alle frei sind. Durch die Augen des vierzehnjährigen Moa erzählt dieses bewegende historische Jugendbuch vom heroischen Kampf der Sklaven für die Freiheit und Würde eines jeden. Das Leben von Moa ist hart. Als Sklave auf einer Zuckerrohrplantage kennt er nur die endlose Plackerei unter einer erbarmungslosen Sonne und die Angst vor den brutalen Peitschenhieben der Sklaventreiber. Doch eines Nachts hört er Gerüchte von einem Aufstand, angeführt von dem charismatischen Tacky. Auch Moa will ein Zuckerrohrkrieger werden und für die Freiheit aller Sklaven auf den Plantagen Jamaikas kämpfen. Bevor sie fliehen können, müssen Moa und sein Freund Keverton sich ihrer ersten großen Herausforderung stellen: Mister Donaldson, der Aufseher der Plantage, muss sterben. Und die Zeit läuft ihnen davon, da der Tag des Aufstands näher rückt …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 193

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

ALEX WHEATLE

CANE WARRIORS

ROMAN

Aus dem Englischenvon Conny Lösch

Verlag Antje Kunstmann

Die folgende Geschichte beruht auf wahren Ereignissen.

Ich widme sie dem mächtigen Tacky und seinen Zuckerrohrkriegern von 1760, Toussaint L’Ouverture und seinen Brüdern, die 1791 die Haitianische Revolution anführten, Fédon und seiner Sklavenrebellion 1790 in Grenada, Bussa und seiner Revolte 1816 auf Barbados, Sam Sharpe und dem Baptistenkrieg der Sklaven auf Jamaika 1832 sowie allen Freiheitskämpfern der Welt.

Alex Wheatle, Süd-London

Inhalt

1 FLÜSTERN IN DER NACHT

2 ZUCKERROHR SCHNEIDEN

3 PAPA

4 DIE AUFGABE

5 MAMA

6 GEFÄHRLICHES GEREDE

7 MORDPLÄNE

8 SONNENUNTERGANG

9 TACKY

10 SOURSOP, GUINEP UND GEBRATENES HUHN

11 TRINITY

12 FORT HALDANE

13 BEOBACHTUNGSPOSTEN

14 DIE HÖHLEN

15 TACKYS SCHWUR

16 DIE GROSSEN SCHIFFE

17 DIE ERDE BEBT

18 TRENNUNG

19 ALLEIN

20 DIE ANDERE SEITE DES BERGES

1

FLÜSTERN IN DER NACHT

Frontier Plantage,St. Mary, Jamaika, 1760

Schlaf war schwer zu finden in dieser drückend heißen Nacht. Ich lauschte dem Gesang winziger Kreaturen auf den Feldern, als ich eine starke Hand auf meiner Schulter spürte. Ich drehte den Kopf und schlug die Augen auf. Louis stand über mir. Er hatte die Ärmel seines Hemds bis über die Ellbogen gekrempelt, es war voller Erde. Seine Augen loderten feuerrot. Schweiß tropfte ihm vom Kinn. Durch das offene Fenster sah ich den großen runden Mond – vor wenigen Tagen war er voll gewesen. Sein fahles Licht spiegelte sich auf Louis’ Stirn.

Er beugte sich tiefer herunter und flüsterte mir ins Ohr, »Moa, ’s ist entschieden.«

»Was ist entschieden?«, fragte ich.

Louis sah sich in dem engen Raum um. Zehn Männer schliefen um mich herum. Kein Platz zum Ausstrecken oder Umdrehen. Zwei schnarchten. Sie hatten wie ich vierzehn Stunden lang Zuckerrohr geschnitten. Das ewige Zuckerrohr. Wie ich waren auch sie erschöpft, ihre Körper gegrillt unter der brutalen Sonne. Die Erntezeit hatte begonnen. Lange Tage und Wochen lagen vor uns.

Louis’ dicke Finger gruben sich in meine Schulter. Ich spürte die Kraft in seinen Unterarmen und wollte auch einmal so breit und stark werden wie er. Ich hoffte, etwas von seinem Mut würde sich auf mich übertragen.

»Am Tag, den die Weißen Ostersonntag nennen, brechen wir hier aus«, sagte er. »In drei Tagen.«

»Am Weißen Ostersonntag?«, wiederholte ich. Durch meine Adern floss etwas Kälteres als Blut.

»Ja, Mon, denen ihr Ostersonntag«, bestätigte Louis nickend. »Die Männer und Frauen können nicht mehr. Nicht, wo Miss Pam umgefallen ist auf dem Feld und ihr Leben verloren hat. Alle haben viele Tränen geweint. Deine Augen sind sicher auch rot. Hast du gewusst, dass sie ein Kind erwartet hat? Nicht mal unsere Götter – Asase Ya, Nyame oder Abowie – konnten sie retten. Wer erzählt den Kindern jetzt Geschichten über Anansi? Sie sollten wissen, dass er der Sohn von Asase Ya und Nyame ist. Scallion Mon und ich mussten das Loch graben, da haben die sie einfach reingeworfen. Haben uns nicht erlaubt, sie an einem Baum oder am Fluss zu begraben. Kein einziges Akan-Lied wurde gesungen.«

Ich erinnerte mich, wie Miss Pam Kräuter eingekocht und die Blasen an meinen Händen damit versorgt hatte. Mama sagte, das hat sie von den Akan-Ältesten gelernt. Außerdem hatte sie geholfen, meine kleine Schwester Hopie auf die Welt zu bringen, und sie hat sich um Papas Wunde gekümmert, als die sich entzündet hat. Alle haben sie geliebt. Traurigkeit erschütterte mein Herz und Wut durchzuckte meine Fäuste.

»Sie war gut zu allen«, sagte ich. »Nicht mal verabschieden durfte ich mich von ihr.«

Louis’ Blick brannte sich in meine Augen. »Moa, du weißt, wenn wir hier ausbrechen, muss jemand Misser Master und seine Frau töten.«

Mein Körper flehte um mehr Schlaf, aber mein Herz schlug wilde, schnelle Rhythmen. Sie vibrierten in meiner Kehle. »Müssen wir auch die Frau vom Master töten? Müssen wir überhaupt töten? Können wir nicht einfach weglaufen in der Nacht?«

Louis schüttelte den Kopf. »Wir müssen sie töten, Moa. Sonst schicken sie noch mehr Weiße los, die Jagd auf uns machen. Hat dir deine Mama nicht erzählt, wie die Frau vom Master unsere Leute im großen Haus behandelt?«

»Doch.« Ich nickte. »Mama schimpft immer. Man bekommt die Peitsche, nur weil man was fallen lässt. Manchmal ist Mama noch nicht fertig mit der Arbeit, wenn schon die Vögel im Baum zwitschern.«

Ich musste kurz nachdenken. Louis hatte breite Schultern und dicke Waden, er war einer der ältesten Männer auf der Plantage. Ihm fehlten nur drei Jahre bis vierzig. Ich war vierzehn Jahre alt und meine Chancen, es auf siebenunddreißig Ernten zu bringen, waren so hauchdünn wie die Blätter des Unkrauts, das die Kinder auf den Zuckerrohrfeldern jäteten. Für Jungs war das Leben hart. Aber jetzt bin ich fast zur vollen Größe gewachsen, mein Leben wird so unverwüstlich sein wie die Wurzeln von einem alten Baum.

»Wie?«, fragte ich. »Wann?«

Louis schaute über seine Schulter. Die grünen Viecher auf dem Feld setzten ihre Diskussionen fort. Der Geruch von zerstoßenem Rohr, gekochtem Zucker und Qualm stieg uns in die Nase. Die Mühle ruhte nie.

»Hab ich dir gerade gesagt«, erwiderte Louis. »In drei Tagen – am Weißen Ostersonntag. Misser Master wird vielen Weißen Aufsehern freigeben, damit sie das Fest feiern können, das sie Ostern nennen. Die werden das verrückte Zuckerrohrwasser trinken, lachen und herumtorkeln. Das ist unsere Chance.«

»Führt Tacky uns an?« Ich wollte sicher sein. »Würd mich besser fühlen, wenn. Seine Hand ist stark und er hat ’nen schlauen Kopf. Meine Mama sagt, die Götter sind mit ihm. Sie sagt, er ist geboren, um das Böse in die Enge zu treiben.«

»Ja, Mon«, erwiderte Louis. »Natürlich. Vergiss nicht, Miss Pam war Tackys Schwester. Misser Master weiß das nicht mal. Tacky muss so tun, als wär’s nicht so gewesen, weil er das Vertrauen von Misser Master braucht. Manchmal ist es klug, sich dumm zu stellen. Und Tacky kann das gut. Tacky erinnert sich noch an das Land auf der anderen Seite vom blauen Wasser. Traumland nennt er es. Er erinnert sich noch an Worte und Dinge, von denen die Weißen nichts wissen. Darum kann er direkt vor Misser Master was sagen, das eine Botschaft an uns ist.«

»Tacky hat ein starkes Rückgrat«, sagte ich. »Ich bin froh, dass er unser Anführer ist.«

»Moa, schlaf weiter«, riet mir Louis. »Wirst es brauchen. Morgen komm ich mit mehr Neuigkeiten. Rede mit niemandem darüber außer mit mir – nicht mal mit deinem Papa.«

Louis warf den Männern um mich herum noch einen kurzen Blick zu, dann ging er in seine eigene Hütte. Ich schaute aus dem Fenster und sah ihn in der schwülen jamaikanischen Nacht zum Schatten werden.

Ich dachte an meinen Vater und hoffte, ich würde ihn am Morgen sehen, wenn er mit der Schicht in der Mühle fertig war. Ich überlegte, wie viel Schlaf ich noch bekommen würde, bevor die Sonne wieder über den Himmel spazierte. Als ich an die Arbeit des kommenden Tages dachte, wurden meine Glieder schwer. Ich legte meinen Kopf auf den staubigen Boden und schloss die Augen.

Die Schnarcher schnarchten immer noch.

2

ZUCKERROHR SCHNEIDEN

Heute lächelte Miss Gloria nicht. Sie tunkte ihren Löffel in den großen Topf voll Maisgrütze und gab den Männern Frühstück. »Bin froh, dass du noch lebst«, sagte sie zu Toolmon, dem Mann mit dem grauen Bart, der die Haumesser und anderen Feldwerkzeuge reparierte und schliff. Normalerweise grinste sie frühmorgens. Heute nicht. Vielleicht vermisste sie auch Miss Pam. Louis und die anderen Älteren hatten uns immer geraten, vor den Weißen Aufsehern kein »Wasser aus den Augen zu lassen«. Zeig den Weißen nicht den Schmerz in dir.

Als ich an der Reihe war, schaute Miss Gloria mich kurz an. Ihre Augen waren rot, aber ihre Wangen trocken. Misser Donaldson, ein Weißer Aufseher, stand auf der Veranda seiner Hütte hinter dem Kochhaus und beobachtete uns. Ein breitkrempiger Hut mit einer braunen Hühnerfeder saß auf seinem blonden Haar. Sein Gesicht war auf einer Seite knallrot von der Sonne.

Ich setzte mich im Schatten eines Baums ins Gras und schob mir die allerletzten Kleckse Maisgrütze in den Mund. Bis zur nächsten Mahlzeit würden sechs Stunden vergehen, meist gab’s mittags ein Stückchen gepökeltes Schweinefleisch und einen kleinen Kanten Brot. Ich schaute zu den hohen grünen Hügeln im Osten und fragte mich, was wohl auf der anderen Seite lag. Vielleicht ein Land, in dem es keine Aufseher und keinen Misser Master gab. Das Traumland, von dem Tacky gesprochen hatte. Grüne Wiesen, wo Mütter sich nicht schinden müssen und Brüder nicht ausgepeitscht werden, wenn sie sich am späten Nachmittag mal kurz ausruhen. Eines Tages werde ich mich auf den Weg machen und es mit meinen eigenen Augen sehen. Ja, Moa. Das verspreche ich mir, das mache ich, bevor mein guter Körper wieder zu Erde wird.

Ich sah mich nach Papa um, konnte ihn aber nicht entdecken. Ich vermutete, er würde an einer anderen Station frühstücken, näher an der Mühle. Keverton saß neben mir. Er war zwei Daumen größer, einen Ast breiter und zwei Jahre älter als ich. Nach einem Unfall mit seinem Haumesser hatte er nur noch drei Finger an der linken Hand. Seine wachsamen Augen sprangen zwischen mir und Misser Donaldson hin und her.

»Moa, wie geht’s deinen Armen?«, fragte Keverton.

»Weiß nicht«, erwiderte ich. »Manchmal bin ich fertig mit der Arbeit und denk, ich hab gar keine mehr.«

Wenn die Sonne müde ist vom Tag, werden die Haumesser schwer wie fette Esel. Wenn die Sonne hoch am großen Himmel steht, kommt es mir vor, als würde jedes einzelne Haar auf meinem Scheitel geröstet. Wundert mich, dass sie nicht gelb werden. Wenn Misser Donaldson mit seiner Peitsche auf meinen Rücken drischt, fühlt es sich an, als würde er Zuckerrohr aus meinem Körper schneiden.

Keverton warf noch einen verstohlenen Blick auf Misser Donaldson und senkte seine Stimme auf ein Flüstern. »Hat Louis gestern Nacht mit dir gesprochen?«, fragte er.

Ich wollte nicht antworten. Louis hatte mich ermahnt, mit niemandem über Tackys Plan zu sprechen. Nicht mal mit Keverton.

»Weiß nicht, wovon du redest, Keverton.«

»Moa, kannst mit mir sprechen«, versicherte mir Keverton. »Louis war gestern Nacht auch bei mir. Am Weißen Ostersonntag haben wir was Großes vor.«

»Louis hat mir nichts davon gesagt«, log ich.

Keverton überlegte. »Hat er nicht? Bist du sicher? Kannst mit mir reden, Moa. Ich kenn den Plan.«

Ich drehte mich zu Keverton um und sah ihn lange an. »Wirklich?«, sagte ich. »Louis hat gesagt, ich darf kein Wort drüber verlieren.«

Keverton nickte. »Und hast du ja auch nicht.«

»Er hätte mir sagen sollen, dass du Tackys Plan kennst.«

»Vielleicht wollte er deinen Kopf nicht so voll machen, damit du nicht so viel mit mir redest«, sagte Keverton. »Damit du Misser Donaldson heute oder morgen keinen Ärger machst.«

»Ich hab Misser Donaldson schon lange keinen Ärger mehr gemacht«, sagte ich. »Hab seit Erntebeginn richtig viel Rohr geschnitten.«

»Gut«, sagte Keverton. »Mach weiter so. Will nicht, dass er was ahnt.« Er kippte sich die restliche Maisgrütze in den Schlund und stand auf. »Komm schon, Mon. Lass uns heute früh anfangen.«

Wir stellten unsere Schüsseln in eine Holzkiste neben Miss Glorias Essensstation – später würde sie damit zum Fluss gehen und sie auswaschen. Ihr morgendliches Lächeln war immer noch nicht auf ihren Lippen angekommen. Ich vermutete, sie hatte Miss Pams freundliches Gesicht vor Augen. Mir kamen die Tränen, aber ich hielt sie zurück.

Keverton und ich gingen zum Feld. Wir waren die Ersten dort. Die Sonne hatte gerade ihre Strahlen über die Hügel im Osten geschickt. Kein weißes Wölkchen am blauen Himmel. Wir holten unsere Haumesser aus einem Sack und fingen an zu arbeiten.

Wir schnitten das Zuckerrohr ungefähr dreißig Zentimeter über dem Boden und schlugen die Blätter von oben nach unten ab. Ich schaute voraus auf die hellen Halme, die unendlich weit bis zum Horizont reichten. Knapp über dem Hintern tat mir mein Rücken jetzt schon weh, meine Handflächen waren hart wie getrockneter Schlamm. Ein paar nackte Kinder hatten bereits begonnen, Unkraut auszurupfen. Ich erinnerte mich, wie ich selbst lange Tage damit verbracht hatte. Zuerst war’s mir wie ein Spiel vorgekommen – bis uns die Aufseher sagten, dass wir das nun jeden Tag machen mussten, jede Woche, egal, ob der Mond schmal oder wieder fett wird.

»Die Arbeit ist schwerer als Pflanzen«, sagte Keverton. »Ich halt den Gestank von der Kuh- und Eselscheiße nicht aus, die Misser Master uns auskippen lässt, damit das Zuckerrohr wächst.«

»Ich halt’s nicht aus, mich zu bücken, aufzustehen und gleich wieder zu bücken«, sagte ich. »Ist ein Wunder, dass mein Rücken noch nicht abgebrochen ist.«

»Er wird brechen, wenn wir nichts unternehmen«, erwiderte Keverton.

Ich schaute über meine Schulter, aber Misser Donaldson war mit seinem Esel noch nicht bei uns angekommen. »Was ist das für eine Aufgabe, die wir übernehmen müssen?«

»Sagt dir Louis heute Nacht«, versprach Keverton. »Ganz sicher.«

»Wieso kannst du’s mir nicht sagen?«, drängte ich.

Mehr Männer kamen zur Arbeit. Keiner freute sich auf den Tag. Frauen und kleine Mädchen zogen Handkarren. Sie blieben hier und da stehen, sammelten das geschnittene Zuckerrohr ein und schafften es über den Weg zur Mühle, wo es ausgepresst wurde. Dunkler Qualm schnaubte aus dem Kesselhaus.

»Steht mir nicht zu, dir das zu sagen«, gab Keverton schließlich zurück. »Das müssen Louis oder Tacky machen.«

»Ist es was Gefährliches?«

Ich hatte eine ziemlich genaue Vorstellung davon, was meine Aufgabe sein würde. Hoffte aber, Keverton würde was anderes sagen. Er hörte auf zu schneiden und starrte aufs Feld, dann drehte er sich zu mir um.

Er nickte. »Hier ist alles gefährlich, Moa. Sogar überleben bis zum nächsten Tag. Selbst schlafen. Stell mir keine Fragen mehr. Konzentrier dich auf deine Arbeit, solange die Sonne am Himmel steht. Louis hat mich schon gewarnt, dass du mir viele Fragen stellen wirst.«

»Aber ich muss wissen, was ich machen soll«, protestierte ich. »Ich muss mich drauf gefasst machen …«

Ein brennender Schmerz schoss von meiner linken Schulter bis zur Hüfte runter. Ich drehte mich um und sah Misser Donaldson auf seinem Esel. Ich hatte ihn nicht kommen hören. Sein Hut tauchte seine Stirn in Schatten und in der rechten Hand drehte er seine Peitsche. Es wurde gemunkelt, sie sei aus Ochsenschwanz, Schweineknochen und Ziegenhaut gemacht. Mit dem Schlag kam auch die Erinnerung daran zurück, wie es sich angefühlt hatte, ausgepeitscht zu werden – zum ersten Mal hatte ich die Peitsche vor weniger als zwei Monden zu spüren bekommen – und erst neulich, als Keverton damit bestraft wurde, hatte ich gesehen, was sie anrichten konnte. Es war eine der schlimmsten Auspeitschungen gewesen, die wir je gesehen hatten. Die Striemen aus hartem getrocknetem Blut zogen sich immer noch über seinen gesamten Rücken.

Misser Donaldsons Zähne waren so schmutzig wie ein Misthaufen und sein rötlicher Bart war grau meliert. Hass wogte in mir. Wurde Zeit, dass ihm jemand den knallroten Hals umdrehte. Meine Finger wollten Rache, stattdessen legte ich die Hände an die Nähte meiner groben Hose.

»Wer redet, arbeitet nicht«, sagte er. »Arbeitet!«

Er trieb seinen Esel an und ritt weiter. In der Ferne sah ich Misser Bolton, den anderen Aufseher in unserer Abteilung. Er drosch auf jemanden ein. Keverton wandte sich von mir ab, packte sein Haumesser fester und schlug es in die Halme vor sich. Bis zum Abend sagte er kein Wort mehr zu mir.

Können wir’s wirklich und wahrhaftig mit denen aufnehmen? Ich wollte Tackys Stimme hören, um Mut zu fassen. Ich musste ihn sehen.

3

PAPA

Mehr als dreizehn Stunden später beendeten wir die schwere Arbeit. Jeder Muskel meines Rückens schrie. Ich spürte meine Arme nicht mehr und glaubte, meine Kniescheiben würde gleich abfallen. Die Sonne hatte mir den Scheitel gebraten und aus meinem Schweiß hätte man sich was Heißes zu trinken brühen können.

Keverton und ich machten uns auf den Weg zu Miss Glorias Essensstation. Sie tunkte ihren Holzlöffel in ein Fass mit warmem Wasser und gab uns zwei Becher. Wir tranken unter einem Baum, während die Sonne zu Bernstein wurde.

»Ich weiß nicht, ob ich’s bis in meine Hütte schaffe«, sagte Keverton. »Vielleicht kann mir dieser Jesus, von dem Misser Master redet, einen neuen Körper schenken, wenn ich morgen früh aufwache.«

»Ich will keinen neuen Körper«, erwiderte ich. »Ich will ein neues Leben.«

»Miss Pam hat immer einen Buschtee gemacht, der Leben in müde Beine bringt«, sagte Keverton.

»Ja«, nickte ich. »Ich glaub, meine Mama hat von Miss Pam gelernt, welche Blätter sie pflücken muss.«

Keverton trank sein Wasser und sah mich streng an. »Wie oft muss ich dir das noch sagen, Moa? Sei vorsichtig, wem du sagst, was du weißt. Misser Donaldson gefällt das nicht und er hat viele Spione. Pass auf, dass du deine Klappe nicht zu weit aufreißt. Sei still. Du weißt nie, wer zuhört.«

Misser Donaldson war nirgendwo in Sicht und ich fragte mich, wieso Keverton so vorsichtig war. Vielleicht weil ihm der Rücken mit mehr Hieben gegerbt wurde als sonst jemandem. Unter dem Schorf bildeten sich dicke rosa Narben kreuz und quer auf seinem ganzen Rücken. Er schlief immer auf dem Bauch.

»Ich geh zu Papa«, kündigte ich an.

»Muss das sein?«, fragte Keverton.

»Ja«, erwiderte ich. »Muss sein.«

»Halt ihn nicht von der Arbeit ab«, ermahnte mich Keverton. »Und bleib nicht so lang in der Mühle, sonst behalten sie dich zur Nachtschicht da.«

Hamaya plagte sich mit ihrem Handkarren voll Zuckerrohr den Hang hinauf, Entschlossenheit stand ihr auf die Stirn geschrieben. Der Wagen klapperte, als sie ihn immer weiterschob. Tiefe Fahrrinnen hatten sich in den Weg gegraben und die losen Räder wackelten. Ich entschloss mich, ihr zu helfen – sie war gerade elf Jahre alt. Erst vor wenigen Wochen hatte Misser Master ihr ein Kleid und eine Schürze zum Anziehen gegeben. Die Schuhe waren ihr zu groß. Sie war mit vollen Lippen gesegnet und ihren scharfen Augen entging kein Vogel am Himmel. Sie grinste mich an, dann schaute sie, ob Aufseher in der Nähe waren. Keiner in Sicht. Abgesehen von Miss Gloria lächelten auf der Plantage sonst nur Kinder. Ich fragte mich, wie lange Hamaya ihr Lächeln noch behalten würde.

Manchmal, kurz bevor die Sonne schlafen ging, aßen und tranken die Weißen Männer, suchten sich eine unserer jungen Schwarzen Frauen aus und nahmen sie mit in ihre Hütten. Ich betete zu den Akan-Göttern, dass Hamaya dieses Schicksal erspart blieb.

»Moa«, sagte sie. »Du bist zu nett zu mir, lass dich nicht von Misser Berris mit mir erwischen. Der findet jede Menge Extraarbeit für dich.«

»Mach dir keine Sorgen, Hamaya«, erwiderte ich. »Ich helf dir den Hang rauf.«

Wir kamen oben an und kurz betrachtete ich die grünen Berge im Osten. Sie versprachen Freiheit und Abenteuer. Fast konnte ich hören, wie sie mich riefen.

Hamaya sah mich an. »Du schaust zu den grünen Bergen«, sagte sie. »Vielleicht nimmst du mich eines Tages mit auf die andere Seite.«

Ich lachte. »Wenn du groß bist.«

Hamaya guckte herausfordernd. »Ich bin schon groß und gut zu Fuß.«

»Ja«, stimmte ich ihr zu. »Hab ich gemerkt.«

»Misser Berris und ein paar von den anderen Sklaventreibern haben es auch schon gesehen«, setzte Hamaya hinzu. Sie ließ den Kopf hängen und starrte auf den Boden. »Die kommen mich bald holen, Moa«, sagte sie. »Manchmal hör ich die Schläge, das Schreien und Weinen aus den Hütten der Weißen. Wenn die Frauen zurückkommen, wissen sie nicht, wohin sie schauen sollen. Keine sagt ein Sterbenswort bis zum Morgen. Das will ich nicht, Moa.«

Hamaya hob den Kopf. Ihr Blick war traurig, aber auch trotzig. Er ging mir durch und durch. Ich wusste, dass sie mich anflehte, etwas zu unternehmen. Irgendwas.

Ich konnte ihr nicht in die Augen sehen. Ich wünschte, sie hätte für immer fünf oder sechs Jahre alt bleiben und mit breitem Grinsen im Gesicht über die Plantage rennen können.

Ich musste wegschauen.

Ich fragte mich, in welcher Richtung das weite blaue Wasser lag. Ein Stück den Weg hinauf stand das große Haus. Feldsklaven wie mir war’s verboten, auch nur einen Fuß in die Nähe zu setzen. Meine Mama kochte in der großen Küche hinter dem Herrenhaus. Zwei Stunden bevor die Sonne erwachte, musste sie aufstehen und Feuer im Ofen machen, dann die Frau vom Master und ihre Kinder bedienen. Wenn sie auch nur einen Löffel fallen ließ, ein falsches Wort sagte oder zu lange irgendwohin schaute, blühten ihr Peitschenhiebe. Sie legte sich nie schlafen, bevor nicht der letzte Teller sauber geschrubbt war. Ich konnte mich nicht erinnern, dass sie jemals für mich etwas gekocht hatte. Vor drei Monden hatte ich sie zuletzt gesehen.

Wir kamen zum Eingang der Mühle und luden das Zuckerrohr auf den Haufen davor ab. Die Bündel waren mehr als doppelt so lang wie ich. Liccle Johnny, acht Jahre alt, kam mit einer kleinen Trittleiter angerannt, nahm unser Zuckerrohr und packte es oben auf den Stapel. Mit einer Schnur band er es fest. Hamaya wollte wieder den Hang hinunter. Ich fragte mich, wie oft sie den Weg jeden Tag ging. Sie zögerte kurz und blickte erneut zu den grünen Hügeln. Die kommen mich bald holen, Moa. Ihre Worte gingen mir nicht aus dem Kopf. Wenigstens musste ich nur bei Tag Angst haben. Vielleicht träumt sie denselben Traum, der mir nachts in den Kopf kommt.

Ich sah meinen Papa und wie er das Rohr zwischen die Walzen schob. Selten hatte ich ihn etwas anderes machen sehen. Das Geräusch war grässlich. Er war einen Daumen größer als ich, wirkte aber kleiner. Früher hatte ich davon geträumt, dass er mit mir in die Berge geht. Jetzt nicht mehr.

Ein anderer Mann, Mooker, führte einen Esel im Kreis, der mit einem Seil an die großen breiten Holzräder angebunden war. Der Zuckerrohrsaft wurde in einer riesigen, in den Boden eingelassenen Wanne aufgefangen.

Ich ging auf meinen Vater zu. »Papa.«

Er drehte sich nicht um, schob mit seiner einzigen Hand weiter Zuckerrohr unter die Walze. Seit er seinen linken Arm verloren hatte, drehte er sich bei der Arbeit zu niemandem mehr um.

»Moa? Was machst du hier?«

»Hab dich lange nicht gesehen«, sagte ich.

»Und wenn Misser Berris dich hier findet, du Dummkopf, wirst du mich noch viel länger nicht sehen.«

Mooker warf mir einen kurzen, verstohlenen Blick zu, dann sah er weg. Er hatte meinem Vater mit einer Axt den Arm abgehackt, als der zwischen die Walzen geraten war. Damit hatte er Papa das Leben gerettet. Die hölzerne Maschine war immer noch rot verfärbt. Ich konnte mir Papas Schmerzen kaum vorstellen. Der Esel trottete weiter, seine Schnauze zeigte zu Boden. Mooker war barfuß, es machte ihm nichts aus, dass er in die Tierscheiße trat.

»Ich wollte dich sprechen«, sagte ich. »Louis war gestern Nacht bei mir.«

Papa schaute mich über die Schulter an. Ich merkte, dass ihm meine Neuigkeiten nicht gefielen.

»Louis war gestern Nacht bei dir?«, fragte er.

»Ja, Mon«, erwiderte ich.

»Hat er sein gefährliches Gerede geredet?«, wollte Papa wissen. Ich nickte.

Papa senkte die Stimme auf ein Flüstern. »Ich weiß, dass die von Ausbruch reden, aber hör mir gut zu, Moa. Du kannst nicht mitgehen.«

»Papa, ich muss mitgehen. Louis erwartet das von mir.«

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)