Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Letrame Grupo Editorial

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

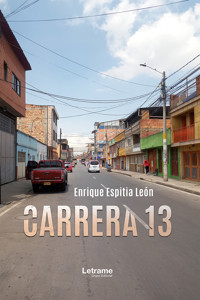

Novela que narra la historia de tres personajes emblemáticos: Pompilio, Manolo y Ademar, - habitantes de una calle en un barrio periférico entre Bogotá y Soacha-, a partir de diversos sucesos en sus vidas; que llegaron allí desde la infancia y han realizado, sin mayor éxito el ciclo de la vida; ahora ya sexagenarios y sin ninguna posibilidad más allá de la subsistencia o la dependencia de otros. La narración de sus historias de vida se cruza y mezcla con algunos episodios de la historia política colombiana, que marcaron de alguna manera sus vidas y que los deja al margen de la prosperidad y el bienestar. La historia parte de la calle como protagonista, en un lapso de poco más de cincuenta años desde su creación como barrio popular, a la par con los sucesos que pasan en la vida de estos personajes; narrados por un cuarto personaje, que aparece en las últimas etapas de sus vidas y es familiar a ellos, por su grata recordación en la infancia. Sin embargo, ahora los mira con distancia y entiende que son el resultado, en buena medida, de las condiciones sociales que han vivido.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 228

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

© Derechos de edición reservados.

Letrame Editorial.

www.Letrame.com

© Enrique Espitia León

Diseño de edición: Letrame Editorial.

Maquetación: Juan Muñoz Céspedes

Diseño de cubierta: Rubén García

Supervisión de corrección: Celia Jiménez

Primera revisión Fernando Carretero

ISBN: 978-84-1068-596-3

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea electrónico, químico, mecánico, óptico, de grabación, en Internet o de fotocopia, sin permiso previo del editor o del autor.

«Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47)».

1

La geometría del triángulo es perfecta: Autopista Sur, por un lado, y el límite de Bosa por los otros dos; y un nombre acogedor, como de barriga llena: barrio La Despensa, metáfora del espacio donde se guardan provisiones que dan tranquilidad. Esto para nombrar un pedazo de tierra en los extramuros de la ciudad, narrada por muchos como parte de Bogotá, ante el eminente atraso y desprendimiento por esa esquina al norte de Soacha, una especie de apéndice, un hijo natural, un territorio limítrofe, como de otra comarca, por lo apartado del centro de comercio y tan pegado a la capital. Mientras tanto, Soacha sigue siendo demasiado parroquial, donde solo se acude a comer almojábanas y garullas o a pagar impuestos por unas casa lotes sin ninguna mejora en sus entornos. Construida en la periferia de la ciudad por autoconstrucción, donde la tierra es barata y sin servicios, sirve de refugio perfecto para migrantes con pocos recursos, quienes encontraron un urbanizador generoso que marcaba la cuadrícula de los terrenos con lotes enormes y calles amplias, parque, iglesia y puesto de salud con el fin de hacer la vida con más holgura para sus compradores, evocándoles pequeños vestigios de añoranza por el campo, con casa, huerta y animales; más allá de las viviendas modernas para pobres de cincuenta metros, entre cuatro paredes, donde las ideas y las furias se estrellan contra el techo y el vecindario.

Todo se convirtió en evento, en novedad: la llegada del agua en pilas provisionales, lugares improvisados por los gobiernos municipales para abastecer del preciado líquido a los habitantes marginales, a partir de un tubo subterráneo que llegaba a una pequeña pared más parecida a una lápida levantada donde una llave o registro traía el agua para abastecer a todo un vecindario, trasladando el concepto de agua veredal a una ciudad. Pronto pasó a ser el centro de encuentro, de la disputa, de la riña y del chismorreo de los pobladores ante las largas filas para abastecerse con unos cuantos baldes o canecas para hacer más llevadera la vida en los hogares. Quienes podían pagar el trasporte hasta sus casas generaban el rebusque para niños y jóvenes que ofrecían sus servicios por monedas para arrastrar en carretillas el agua hasta cocinas y baños del vecindario. Las batallas campales no se hicieron esperar: que ¡usted se coló!, que ¡yo estaba ahí!, que le vendo el turno, que ¡está dejando pasar a todos sus amigotes y nosotros a qué horas!, y sonaba el primer insulto, que subía de calibre hasta que, pum, el primer golpe, el desorden, la gritería, unos azuzando, otros gritando, el agua regándose; a veces, entre varios golpeando a un colado, todos en gavilla: para eso sí somos buenos. Y si la riña era entre mujeres, la mechoneada y la arrastrada, cuando no era el reclamo por quererme quitar a mi marido, descarada, perra y pum, otros golpes y otra arrastrada en el barro. Con las filas tan caóticas aparecieron los primeros asomos de organización y la junta de acción comunal se convirtió en el regulador para la entrega del agua, hasta que los privilegios por dejar pasar a los amigos y familiares terminaron con su autoridad y siguió plantada la ley del más fuerte, el más vivo, el que madrugara más, el que vendía los puestos en la fila. Era previsible este tipo de disputas porque estamos hablando ni más ni menos que de la vida, ese líquido que a todos nos parece normal hasta cuando escasea o no existe, y entonces gritamos de estupor: «¡Cómo es posible sin agua!». En ese momento, el desconcierto aumentaba al no tener algunos días agua para cocinar, asearse, limpiar o lavar ropa; pero ¿quién se iba a imaginar años más tarde, ya con el acueducto domiciliario, ver el apetito de voraces multinacionales que hicieron de la carencia una posibilidad de enriquecimiento aun con las prácticas más deleznables presentadas y maquilladas en la tele, como producto de manantial, de pureza, de salud?; entonces la embotellaron para nuestra comodidad a costa de generar montones de basura plástica: botellitas, garrafones, bolsas, hasta convertir un líquido básico de sobrevivencia en una mercancía de comercio y privilegios.

En estos ajetreos de odios, amores y defensa de los puestos en la fila a codazo limpio estaba Pompilio, un jovencito con siete hermanos menores, habitante de esta Despensa en construcción en una casa lote a medio hacer, con un padre borrachín a más no poder, pero con una alegría desbordante y para quien la risa era de muy fácil acceso hasta por las cosas más triviales, condición que Pompilio heredó desde el vientre materno. Por ignorancia de su padre, quien pensaba que golpear es corregir, en una ocasión de disgusto golpeó la cabeza de Pompilio con tanta fuerza, con el brazo de una carretilla, que lo dejó con un leve retardo, solo reconocido cuando este llegó a la escuela y los demás compañeritos se dieron cuenta de lo difícil que era para él no repetir algunas palabras y reírse luego de sus mismos comentarios, motivo de más para dejar de asistir a la escuela, no solo por las mofas, sino porque le era difícil entender conceptos y perdió todo interés. Sus charlas se acompañaban a cada rato con risotadas seguidas de un pequeño manoteo, con el cuerpo algo inclinado, haciéndolo cómico incluso para el más desprevenido, que de inmediato se daba cuenta de sus dificultades en hilar más de dos ideas, y siempre la risa terminaba con repeticiones una y otra vez de lo ya dicho anteriormente, para la chanza de quienes lo escuchaban. Limitación humana que permite retratar nuestras bajezas; somos capaces de imitar para burlarnos de los defectos, como la piel quemada, el labio leporino, las cicatrices, la estatura, y todo produce la risa fácil para ser simpáticos ante quienes nos escuchan o, de manera soterrada, con quienes tenemos más confianza. Estas dificultades las compensaba con su risa; casi nunca se dio por aludido. Sus generosos y rápidos servicios lo convirtieron en el mandadero diligente y el ayudante imprescindible del vecindario: Pompilio, traiga este mercado, cargue estas tejas, vaya y bote este perro muerto; condición aprovechada para comer varias veces al día, lo cual probaba que si algo tiene la pobreza es la generosidad aun en la carencia: una changua aquí, una gaseosa allá, un almuerzo por traer la caneca con el agua, unas monedas por traer un mercado de la tienda de barrio. «Así se ganan la vida las personas de bien», le repitieron en su casa por muchos años. Y como sabía de las dificultades para expresar las ideas, su madre se creyó con el derecho de administrarle el poco dinero del pago para que Pompilio no lo malgastara o se lo tomara en cerveza con sus amigos y hasta se lo creyó, porque devotamente cada trabajo pagado lo llevó para que ella lo administrara.

Muy común era verlo aparecer en la esquina donde Bosa y Soacha son la misma cosa con una carga desmesurada sobre sus hombros, sudoroso y jadeante, con las piernas que trastabillaban y se movían de manera rápida, hasta llegar a una de las cocinas de estas enormes casa lotes, descargar y luego sentarse en el patio a mirar fijamente con su risita, como si dialogara con los brevos, papayuelos y saucos, abundantes en estos terrenos arcillosos y secos, para, luego de conversar con ellos, buscar unas brevas negras, las más dulces y blanditas, para engullirlas rápidamente y regresar a la cocina donde ya lo esperaba una agua de panela con pan en las mañanas; o, si el calor agobiaba, casi siempre se encontraba con jugo de guayaba o limonada, que bebía rápidamente y se evaporaba de la casa con sus risas y conversaciones que solo él entendía en su interior. Religiosamente, estaba todos los días en la pila del agua llevando baldes, ollas y cuanto artefacto le entregaran para recogerla, observando cómo el agua al caer chapotea y empapa todo a su alrededor y va formando unos círculos cada vez más grandes hasta desaparecer entre el barro. En uno de esos días, por accidente, se tropezó con otro joven que llevaba en una carreta manual tres baldes con agua, los cuales requerían un enorme esfuerzo, semejante a un maromero de circo, para no caer a cada rato, pero que, con pericia, lograba mantenerlos en pie con arrestos de energía. Para su corta edad, era un hombre fuerte para el trabajo físico, una especie de cotero, cuya potencia corporal es el sustento diario, aun siendo un poco enclenque, bajito y con apariencia de bribón, con el pelo ensortijado y largo, unos zapatos ajados y unas ropas grandes y rotas, como una especie de año viejo joven con mucho entusiasmo por el trabajo y poco interés por la escuela, donde terminó la primaria con gran esfuerzo y de la cual repetía constantemente: «Lo mío es el trabajo. ¿Para qué estudio si eso no me da de comer?». Y la carreta cargada de baldes con agua golpeó en el brazo a Pompilio que, ante el equilibrio precario por el peso del agua, cayó sin remedio, en medio de la algarabía y una retahíla de improperios para sí mismo. Pocos entendieron por la furia como los pronunciaba. El agua corrió bajo su cuerpo y lo empapó por completo.

—¿Para qué se atraviesa así, como una vaca? —le gritaron.

—Marica, ¿está ciego o qué?, ¿no me ve?

—Se duerme cuidando un tigre —volvieron a recriminarle.

Y antes de que Ademar —así se llamaba el carretero— pudiera dejar la carreta a un lado, sintió el primer manotazo en la espalda, que lo cimbró. Los dos estaban revolcándose y jadeando en el piso como perros en invierno y algunos curiosos, incitándolos para golpearse más fuerte, se reían al ver como las caras parecían máscaras de terror por las pelmazas de barro que les deformaban el rostro: solo los ojos se movían con furia de un lado para otro, hasta que una voz gritó fuerte:

—¡Ya no más!

Ellos, como si fuera una orden del más allá, se retiraron atemorizados, uno sacándose el barro de los ojos y el otro buscando entre el lodo sus zapatos. Pompilio regresó a la pila por más agua esperando un nuevo turno en la fila y Ademar, con poca fuerza, apenas le alcanzó para reanudar el recorrido de la carreta y siguió su camino. Había quedado sellado el pacto de enemistad para siempre.

Sobra decir del joven carretero, huérfano de padre desde muy niño, quien vivía con sus tres hermanos y su madre, una humilde mujer, tímida, analfabeta y diligente, que se ganaba la vida aseando casas, cuidando niños y barriendo la parroquia del barrio, motivo por el cual trabajar llevando el agua por el barrio se convirtió para él en una fuente de minúsculos ingresos; pero, a fin de cuentas, ingresos, amén de las onces, almuerzos y lo que los vecinos, por su origen boyacense, sabían hacer de manera exquisita —una sopa en la que la cuchara quedaba en pie era indicio de buena cocinera—, o al menos le ofrecían refrescos o jugos. Así, cuando en la casa no existe la posibilidad de comer, el vecindario ofrece manjares y uno como animal de costumbres se congracia a cada rato para recibir los favores y llenar la barriga.

Donde se vive con carencias, la llegada de una nueva posibilidad de mejora nos hace celebrar algo que por humanidad básica debería estar resuelto. Cada adelanto parecía un logro increíble de progreso en el barrio; si bien lo era, no se necesitaban tantos años y desidias de gobernantes para entender a una colectividad con todas sus privaciones. Así llegaron la luz —todo un acontecimiento la instalación de los postes de madera—, la parroquia, el puesto de salud, el parque, el alcantarillado, el pavimento: todos servicios básicos de los cuales cada uno requirió un largo proceso de politiquería, agasajos al concejal y al alcalde de Soacha, promesas de votación y obras inconclusas que necesitaban para su finalización más de tres contratos hasta entronizar en la comunidad la idea de que así era, porque los políticos también comen, y «que roben pero que hagan» era el dicho más común cuando se veía una nueva calle pavimentada.

A Pompilio le pareció raro y al mismo tiempo molesto cuando llegó el acueducto domiciliario y las pilas de agua se suspendieron. Todo esto daba al traste con sus ingresos y se decía a sí mismo: «Ahora nadie me contrata para traer el agua». Su impaciencia radicaba más en la comida de las cocinas de cada casa que en el dinero de la paga, pero guardaba la esperanza de que lo siguieran llamando para traer mercados, acompañar enfermos o llevar razones, y en especial en la casa esquinera de la señora Sierva, mujer rolliza, madre de muchos hijos pero en especial, hijas, cincuentona, morena, con una risotada de oreja a oreja, fuerte y grosera en el hablar y con algunos achaques adjudicados por ella misma a la edad; sus huesos le dolían en las tardes frías, porque así es la artritis —decía—, que se cura con unas infusiones de cúrcuma y jengibre de difícil consecución, pero que una amiga le envía desde Valledupar; a la par que se aplica emplastos de caléndula para desinflamar los dedos, cada vez más torcidos e inútiles. Pompilio se impresionaba al verla trabajar con esos dedos chuecos, lentos, pero eficaces en la cocina. En realidad, le preocupaba no volver allí donde estaba Carmenza, una de las hijas mayores de Sierva: alta, fornida, tetona, morena, de alegría desbordante. Cuando la veía o conversaba con ella, sentía el estómago encogerse, la cara se enrojecía y tenía un pequeño temblor en las manos; aunque las charlas nunca pasaron de la entrega del agua o de traer y llevar razones; por tanto, sabía quiénes la pretendían, pero imaginaba la escena nunca dicha directamente a la cara. Nadie se lo había dicho: si bien hay comportamientos sin pedagogía ni explicación, manifiestos por su misma naturaleza, este no era el caso de Pompilio. Él en su interior le decía: «Carmencita, yo a usted la quiero: la veo y se me para. Quisiera besarla». En su confusión declaratoria, al final no sabía decir nada y se limitaba a entregar el mandado, recoger la paga, salir cabizbajo porque cada visita a la casa de Carmenza era una derrota más a sus ilusiones. Su imaginación creaba mundos de caricias, sexo, noviazgo cogidos de la mano por el barrio, orgulloso de su conquista. Seguramente, ella al oírlo se reiría de él por su inocencia y por sus aspiraciones tan fuera de lugar. Ya de regreso volvía a cavilar buscando el momento justo, el día preciso, el motivo sin escapatoria, por más que entrara en pánico y empezara a reír al no poder avanzar en las ideas, esperando ser correspondido con la risa de Carmenza para acolitar su entusiasmo y diciendo que ella también estaba enamorada de él. Eso pensaba mientras caminaba a casa y se impacientaba pensando en detalles insignificantes realizados por ella, como tocarle la mano cuando le alcanzaba comida o sonreír de sus ocurrencias, propios de su vida cotidiana, pero, para él, todo tenía sentido de esperanza.

Estas vidas semejantes a líneas paralelas van a tener un giro insospechado. Ya por su pobreza extrema, Ademar era proclive a terminar emproblemado, condición que no demoró mucho en aparecer cuando en pleno Paro Nacional de 1977, un estallido social sin precedentes en Bogotá, por primera vez —hasta donde el recuerdo alcanza— miles de personas salieron a las calles a exigir de manera contundente acabar la pobreza, con aumento de salarios y sobre todo suspender el Estado de Sitio, esa oprobiosa manera fácil de gobernar a partir del miedo, donde toda protesta, por justa que sea, es subversiva y debe reprimirse, siempre generando una acción violenta provocada por los mismos militares para justificar la represión. Es como en la infancia cuando te compran un traje y después de muchos años te queda pequeño y se rompe por todas partes; así creció desmesuradamente la ciudad y los servicios no se ampliaron ni el empleo creció; entonces aparece el rebusque, los vendedores ambulantes, la delincuencia, la rabia ciudadana. Bien sabido es: las personas en grupo, en rebaño, en masa, en furor o en rabia desbordada, explotadas y ofendidas, reaccionan de manera incontrolable y cualquier grito, frase, gesto se asume en cardumen y la energía se apelmaza en brutalidad, en sinrazón.

Este caso no fue la excepción: más de treinta muertos por exigir lo que les pertenece y necesitan. Gobierno de liberales o conservadores, para el caso da lo mismo; y le correspondió a Alfonso López Michelsen usar la represión como manera de aplacar el descontento. Nada de esto entendía Ademar, pero Sierva formaba parte del grupo de activistas para cerrar la autopista sur, regar tachuelas e impedir el paso del trasporte. Ella, como buena agitadora, llevó a sus hijas; ellas, a su vez, llevaron a Ademar para apoyar las barricadas. El entusiasmo, la rabia y el descontento eran generales, motivo por el cual fue muy fácil ser agredidos por la policía, y se formó la batalla campal con piedra, bolillo y bala para acabar en desbandadas, correr y entrar en las casas abiertas. Ademar no corrió con suerte y antes de ingresar ya había sido agarrado por la policía; él se resistió, pero solo logró ser golpeado con más fuerza: luxación en un codo, la cara ensangrentada, la boca rota y a los calabozos para ser judicializado.

En estado tan deplorable y con tanta ira acumulada, sin importar estar molido y sangrando, levantó la mirada y con el ojo que aún veía bien calculó la distancia del policía más cercano. Su mente totalmente obnubilada pensó «Esto no se queda así» y se lanzó sobre el cuerpo desprevenido del agente, que en ese momento estaba distraído pensando en salir rápido del turno para ir a hacer unas compras con su amada, que lo esperaba en la tienda del barrio, cuando trastabilló y sintió sobre su cuerpo la furia de Ademar resoplando sonidos inaudibles. Rápidamente, el policía logró zafarse por los brazos y, ya con las manos libres y un par de puntapiés, volvió a dejar en una esquina al contrincante, no sin antes justificarse con sus colegas, quienes ante los gritos habían entrado en la escena y uno a uno fueron descargando su furia con puños y patadas sobre este cuerpo ahora indefenso que solo soportaba, con las pocas fuerzas que le quedaban, el embate de la jauría. Siempre en momentos emotivos que nos estremecen y nos hacen sentir ofendidos y agredidos la razón se esconde, los argumentos desaparecen y la fuerza bruta y la lengua descontrolada entran en campaña al punto de ser capaz de matar a la propia madre, así después tengamos el arrepentimiento del cual ya no podemos retroceder. Y Ademar era un fosforito al lado de la candela y no dudó, una vez libre, emprender una campaña de desprestigio contra la policía mostrando por varios días sus laceraciones y aumentando el rencor con su relato sobre los abusos de los agentes.

Muy pronto se vio planeando acciones violentas con un vecino suyo que copió muy rápido su malestar y que también era un chico desertor de la escuela y sin ningún interés por regresar, viviendo del rebusque con una familia sin familia, porque era más bien un espacio de encuentro de tíos, primos, hermanos, inquilinos. Todo lo resolvía a gritos y golpes; por eso, desde muy chico, sabía encontrarle oportunidades a la vida a como diera lugar. Así aparece Manolo, un muchachito haragán que, para ponerle emoción a la vida, se ofreció a acolitarle la revancha contra los agentes de la policía. Pero el odio no pasó de una pilatuna infantil; les pareció lo máximo. Mientras Manolo entró en la estación de policía a preguntar si sabían cuándo tendrían vacunas para los perros y detalló el gozque acompañante, Ademar, con mucha prisa y usando una bolsa de papel, untó mierda de perro en el sillín de las motos, las cadenas y los manubrios sin notarse demasiado. De seguro el olor delató la fechoría, pero ellos habían logrado descargar su ira con una acción que solo fue una escaramuza. Es fácil imaginar luego a la policía lavando las motos y pensando «¿Quién fue? Esto no se puede quedar así», como todo buen castrense formado para la retaliación. Así dieron por saldado el incidente y trasegaron sin muchos sobresaltos, más allá de las privaciones de la pobreza, que ellos ni siquiera las notaban porque era su condición natural: habían llevado su infancia y adolescencia por los caminos de las privaciones, del rebusque y de una vida casi pastoril que Ademar parecía disfrutar al ser un vecino de esos queridos por lo servicial, condición muy distinta de Manolo.

De manera arbitraria y sin corresponder a la lógica catastral de Bogotá ni del apartado centro de Soacha, algún personaje pintoresco de planeación municipal había colocado números a las calles y carreras de los barrios La Despensa y León XIII. Allí quedó por muchas décadas una calle amplia de oriente a occidente como Carrera 13, con su pavimento inexistente por muchos años, al punto que cuando se anunció que sería asfaltada, en la calle los niños y los de la acción comunal parecían los interventores de la obra: iban y venían detrás de la máquina que regaba la brea y la sellaba y les ofrecían cerveza a los maquinistas; al mediodía, las vecinas los invitaban a almorzar y el sábado, cuando la semana laboral finalizaba, las tiendas de la cuadra se llenaban de vecinos e invitados para conversar sobre el hecho más grande en su momento: tener la cuadra pavimentada para el orgullo propio y envidia del vecindario. Los vecinos esperaron otro gobierno municipal para asfaltar dos o tres manzanas adicionales; hasta casi una década después todo el barrio estaba listo y las primeras cuadras pavimentadas ya estaban deterioradas. Pero el pavimento requería celebración. Entonces, varios vecinos, entre ellos la señora Sierva y sus muchachas, sacaron su equipo de sonido, amarraron con una cabuya los bafles a la ventana abierta y colocaron la música a todo volumen con unos casetes de la Billos Caracas Boys, Pastor López y Joselito, acompañada de alegría desbordante y amenizada con dos petacos de cerveza que dieron inicio a la celebración y al baile entre vecinos. Al poco tiempo, el arrume de canasta de cerveza fue subiendo y apareció el aguardiente; todos bailaban y tomaban. Entonces, Pompilio aprovechó la ocasión de sentir su cabeza dando un pequeño vaivén como de temblor nivel tres, apenas perceptible. Pidió que le regalaran unos aguardientes, cosa que nadie le negó, y se llenó de valor para decirle a Carmenza: «¿Bailamos?». Ella agradeció la invitación.

Muy rápido se dio cuenta por los tragos y la falta de ritmo que la pisaba y empujaba en cada vuelta acompañada con la música. A Pompilio se le ocurrió que Un poquito de cariño de Aníbal Velázquez era lo mejor para bailar con Carmencita; ella, al ver su torpeza y sin ninguna consideración, pues no le interesaba, soltó una enorme carcajada y lo dejó sin pareja. Fue a sentarse porque ya los vecinos habían sacado butacas y sillas en el andén y desde allí puso a su pareja en el escarnio público con enormes risotadas propias de la burla y del alcohol que la hacían poner los cachetes rojos —más de borracha que de vergüenza— y los ojos un tris vidriosos. Pompilio era porfiado: la timidez no era propia de su condición, en estado de alicoramiento; en su mente pensaba que no se burlaban de él. Ese pequeño retraso lo hacía reír, repetir palabras, patinar en las opiniones y no lograr avanzar en sus ideas; también le permitía enajenarse de los comentarios: no los asumía para sí mismo, por el contrario, reía y manoteaba con la misma burla de todos los demás. Nunca se dio por aludido y si alguien le decía: «Es por usted», se volvía a reír y conversaba otra cosa sin que eso le afectara; su cara no mostraba ninguna mueca de disgusto o molestia.

Donde hay carencia cualquier cambio es acontecimiento. Llegaron las primeras rutas de buses al barrio y ya no era necesario ir hasta la Autopista Sur, que de autopista aun hoy día tiene poco: una calle de dos carriles cuyo máximo logro en cincuenta años fue pasar a cuatro con separador. La ruta de buses proveniente de Bogotá tenía el paradero en la Carrera 13, justo al costado de donde vivían las señoritas Beligerancia, rindiéndole honores a su apellido. Eran cinco hermanas poco agraciadas, pero la falta de belleza y estatura la compensaron con autoestima: siempre se creyeron, como dice el adagio popular, de mejor familia. Los demás vecinos no representaban mucho para ellas, salían en grupo acompañadas de sus padres; ellos eran quienes habían inculcado el arribismo en sus hijas, pues ellos eran un poco más arrogantes en el trato: el padre vestía traje de paño, sombrero y caminar de hombre sobrador, con los brazos en postura de baile acompasado y la mirada al frente como caballo con palafrenero. No sabía que a escondidas le decían metro y medio. Él levantaba la cabeza hacia atrás cuando ocasionalmente saludaba y eso, por algún interés particular, ocurrió cuando encontró a Manolo.

—¿Cómo estás, Ala?

—Bien, señor Beligerancia.

—¿Qué haces, mijo?, ¿hace mucho que estás por aquí?

—Acabo de llegar.

—¿Necesitas algo?

—No, señor, estaba descansando.

—¿Aquí, al frente de mi casa?

—Sí, señor.

—Porque hay más espacio en el otro andén.

Siguió caminando por la mitad de la cuadra hasta perderse en la esquina del fondo, no sin antes hacer una mirada brusca hacia atrás para corroborar que Manolo seguía allí mirándolo. Este lo observó de arriba abajo: cualquier detalle, por banal e insignificante en ese momento por su rabia contenida, era de suma importancia para él. En realidad, era ofensivo para un joven maltratado y con muchas dificultades, a las cuales debía adaptarse para mantenerse a flote en medio de tanta hostilidad, y esto le pareció imposible dejarlo pasar, lo tenía claro: él no se dejaba de nadie; y ya era común en el barrio saber de las peleas callejeras de Manolo, famosas porque era muy aguerrido, una especie de perro callejero que, si llegaba a casa golpeado o lacerado, obtendría la misma respuesta: «Para qué es pendejo y se deja». Pero Beligerancia era un señor respetable, adulto, arribista; su venganza no podía ser una pelea callejera o un insulto público, pues si bien Manolo era un joven irreverente y con muchas horas de calle por delante, también era un vecino de la cuadra aplastado por su pobreza extrema, porque todos en su momento eran pobres, pero unos se creían menos pobres que otros y hablaban de los pobres como de otro lugar, nunca de ellos, y de los más pobres lo hacían con lástima, como en este caso, para hacerlo sentir menos, por estar al frente de su casa.

Lo planeó con calma: esperó la noche y un descuido de las señoritas Beligerancia, que dejaron el portón a medio cerrar. Con la frialdad de un profesional, Manolo esperó que doblaran la esquina y entró en la casa entrecerrando la puerta; a los pocos minutos, salió con un paquete y montado en una bicicleta. Había iniciado su vida delictiva en la cuadra, haciéndolo con experiencia de ladrón, y lo hizo muy bien, al punto de no dejar evidencia alguna, aparentemente, porque unos ojos vigilaban desde tres casas adelante y por la oscuridad no fue posible distinguirlos con claridad. Pero cuando llegó el revuelo del vecindario, por la bicicleta perdida junto a la olla exprés, la fisgona se plantó al frente de la conversación y se lamentó en público de la inseguridad que atemorizaba al barrio; pero en el fondo su carcajada era de enorme satisfacción: «Bien hecho. Ojalá se les hubieran robado más cosas, a ver si dejan de caminar sin tocar el piso por esta cuadra, pobres y delicados», se decía para sí y sonreía en su interior.