Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

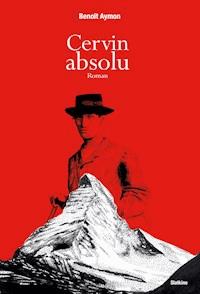

- Herausgeber: Éditions Slatkine

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Französisch

L’incroyable saga du premier Britannique à avoir foulé le mythique sommet des Alpes

L’ascension du Cervin a toujours été une histoire d’hommes. Pour la première fois, et c’est ce qui fait la très grande originalité de ce roman, la conquête de la montagne emblématique des Alpes est racontée par deux femmes qui ont vécu dans l’ombre d’Edward Whymper. Engagé dans une compétition sans précédent avec son rival Jean-Antoine Carrel, Whymper se révèle d’une fascinante obstination.

À la fois tragique et drôle, fourmillant de détails et d’informations sur le contexte géopolitique de l’époque, ce premier roman de Benoît Aymon permet de comprendre qui était cet homme, assez fou pour offrir sa vie au géant des Alpes.

Une traversée intégrale et symbolique, sur la trace d’Edward Whymper

EXTRAIT

"Chambre mansardée, volutes de cigare, lumière à la Rembrandt. On le devine impatient. Il hésite, froisse nerveusement sa feuille, la jette en direction de la corbeille, raté, se remet à griffonner un titre, Tragédie au Cervin. Non, trop macabre, Journal d’une première, trop vague, Le Cervin, dernier problème des Alpes, pas assez précis, Le Cervin et moi, un brin prétentieux, Mémoires d’Edward Whymper, trop formel. Nouvel essai en direction de la corbeille, encore raté. Edward éprouve une immense lassitude. Il se sentirait presque vieux alors qu’il n’a que 30 ans. Il quitte lourdement son fauteuil pour aller récupérer la seule feuille qui aura eu la grâce d’atteindre la poubelle. C’était son premier jet et ce sera son titre : Escalades dans les Alpes."

CE QU’EN PENSE LA CRITIQUE

« Un roman historique aux multiples rebondissements. » - 24 Heures Régions

« Toute une époque se réveille… Et la plume du romancier se révèle plutôt alerte. » - Marlène Métrailler, Radio Télévision Suisse

« Sous la plume de Benoît Aymon, l'ascension du Cervin prend un relief singulier et passionnel. Et si les amours contrariées du célèbre alpiniste Edward Whymper et de Jeanne, une femme de chambre française, étaient à l'origine de la conquête de ce fameux sommet ? En historien et en féru de montagne, le journaliste comble une crevasse béante dans le livre de Whymper, Escalades dans les Alpes : sa famille et son intimité. Une magistrale enquête dans l'univers des pionniers des cimes. » - Terre et Nature

« Souvent drôle, parfois tragique, fourmillant de détails et constamment remise dans son contexte géopolitique, cette course contre la montre - unique dans l’Histoire de l’alpinisme - permet de se faire une idée non pas sur le conquérant, mais sur l’homme assez fou pour se lancer à l’assaut du géant des Alpes. » - Kathleen Garon - France 3 Rhône-Alpes

A PROPOS DE L’AUTEUR

Cocréateur et coproducteur de Passe-moi les jumelles, une émission phare de la Radio Télévision Suisse, Benoît Aymon a toujours entretenu avec le Cervin une relation particulière. Historien de formation, il en fait l’ascension par la voie italienne et la descente par la voie suisse.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 216

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Cette montagne a la fascination d’une femme et la force d’un géant.

Théophile Gautier, lettre à Victor Hugo

Pour la montagne qui tire le regard vers le haut, Pour ma femme et mes filles qui m’ont toujours donné l’envie d’en revenir, Et pour Malo qui n’y est (encore) jamais allé.

Chamonix, 1870

Chambre mansardée, volutes de cigare, lumière à la Rembrandt. On le devine impatient. Il hésite, froisse nerveusement sa feuille, la jette en direction de la corbeille, raté, se remet à griffonner un titre, Tragédie au Cervin. Non, trop macabre, Journal d’une première, trop vague, Le Cervin, dernier problème des Alpes, pas assez précis, Le Cervin et moi, un brin prétentieux, Mémoires d’Edward Whymper, trop formel. Nouvel essai en direction de la corbeille, encore raté. Edward éprouve une immense lassitude. Il se sentirait presque vieux alors qu’il n’a que 30 ans. Il quitte lourdement son fauteuil pour aller récupérer la seule feuille qui aura eu la grâce d’atteindre la poubelle. C’était son premier jet et ce sera son titre : Escalades dans les Alpes.

Pour échapper à la polémique déclenchée cinq ans plus tôt à Londres par la conquête du Cervin, Edward Whymper s’est réfugié à Chamonix. Dire qu’il n’a pas osé s’installer à Zermatt, au pied du Cervin, de peur que des fantômes ne peuplent ses nuits serait sans doute exagéré. Il rédige ses mémoires à Chamonix, au pied d’un mont Blanc qu’il avait pourtant dédaigné quelques années plus tôt. Ses mémoires, et non son journal, ce qui est très différent. Dans un journal, Edward se serait livré sans arrière-pensées. Dans ses mémoires, il règle ses comptes avec la postérité. Alors forcément, comme un jeune homme qui se donnerait un dernier coup de brosse devant son miroir, il s’arrange inconsciemment avec son passé, quitte à faire quelques concessions avec ce qu’il est convenu d’appeler la vérité. Un mot que l’on devrait toujours mettre au pluriel, se dit Edward qui a intuitivement saisi l’intérêt de s’accorder avec sa mémoire. Il fait le tri, se range en ordre de bataille et met ses souvenirs au diapason pour ne pas devenir tout simplement fou. Notre cerveau fonctionne comme une gare de triage qui enfouit au plus profond de nous-mêmes nos inavouables compromissions, ne laissant remonter à la surface que nos excusables compromis.

Escalades dans les Alpes. Edward contemple son manuscrit, le soupèse, l’interroge, le caresse d’une main hésitante. Ce n’est plus tout à fait de l’orgueil qu’il ressent, mais plutôt le sentiment du devoir accompli. Escalades dans les Alpes, c’est sobre, exhaustif, quoique ramassé. À défaut d’être tout à fait convaincu par son manuscrit, Edward éprouve la satisfaction d’avoir écrit une page de l’histoire toujours ouverte de l’alpinisme. Et d’entrer dans la cour des grands.

Escalades dans les Alpes, Edward en est bien conscient, ne manquera pas de rappeler un certain Voyages dans les Alpes écrit quelques années plus tôt par Horace-Bénédict de Saussure. Curieuse similitude entre ces deux titres, tout de même. L’occasion de rendre hommage au vieux de Saussure, confesse Edward. Mais – osera-t-il se l’avouer ? – c’est aussi et surtout l’intime conviction qu’avec ce livre, il incarnera à lui seul son époque : l’âge d’or de l’alpinisme.

C’est donc avec une modestie toute calculée qu’Edward Whymper cite en exergue de ses mémoires l’illustre savant genevois. Voilà bientôt un siècle qu’Horace-Bénédict de Saussure s’est fait porter au sommet du mont Blanc, discrètement encadré par dix-huit guides et son valet de chambre ! Il est vrai qu’attirés par la forte récompense promise par de Saussure, le guide Jacques Balmat et le Dr Michel Paccard avaient ouvert la voie un an plus tôt. À cette époque, en 1786, on ne parle pas encore d’alpinisme ; de Saussure n’est pas un montagnard, c’est un scientifique équipé de son baromètre qui foule le toit de l’Europe.

C’est encore et toujours en naturaliste que le célèbre savant genevois découvre à son tour le Cervin. Son isolement géologique l’intrigue : Quelle force n’a-t-il pas fallu pour rompre et balayer tout ce qui manque à cette pyramide !

Quant à Whymper, ce n’est pas la géologie, mais les superstitions gravitant autour de la montagne qui excitent sa curiosité. Le dernier des grands pics des Alpes […] semble environné d’une sorte de cordon qu’on peutsans doute atteindre, mais non dépasser. Au-delà de cette ligne invisible, l’imagination surexcitée place les esprits malfaisants – le Juif errant et les damnés. Les habitants superstitieux des vallées voisines (beaucoup d’entre eux croient fermement que cette montagne est la plus haute non seulement des Alpes, mais également du monde entier) parlent d’une cité en ruine, bâtie sur le sommet et habitée par des êtres surnaturels. Vous moqueriez-vous de leur erreur, ils secouent gravement leur tête, et vous disent de regarder vous-mêmes les châteaux forts et les murailles ; ils vous avertissent de ne pas vous en approcher témérairement, de peur que les démons irrités ne se vengent de votre mépris en vous précipitant du haut de leurs hauteurs imprenables.

Escalades dans les Alpes… Tout est dit. L’enchaînement des courses, la succession de premières qu’il peut légitimement revendiquer, les viriles accolades, la course contre la montre, les trahisons, les soupçons qui ne cesseront de peser sur lui et qui, il le sent, n’ont pas fini de gangrener les années qu’il lui reste à vivre. Et les morts, bien sûr, ou plutôt la mort que l’on côtoie si souvent en montagne. Pour se réconforter, à moins que ce ne soit pour étouffer sa mauvaise conscience, il relit d’une voix qu’il voudrait assurée la dernière phrase de son livre : Grimpez, si vous le voulez, mais n’oubliez jamais que le courage et la force ne sont rien sans la prudence, et qu’un seul moment de négligence peut détruire le bonheur de toute une vie.

Tout est dit dans Escalades dans les Alpes. Rien cependant sur sa famille, et si peu sur son enfance. Edward est le deuxième d’une famille de onze. Deux sœurs pour neuf garçons, ironise-t-il, cette disproportion vaut mieux que d’avoir treize filles ! Pas un mot précisément sur ses deux sœurs qui capitalisent jalousement l’affection des parents, espérant en relever un jour les dividendes sur leur part d’héritage. Rien sur ses frères si ce n’est que, écolier, il tente d’escalader avec son cadet une falaise débouchant sur le Channel. Il le fait avec l’aplomb de l’ignorance. Jamais nous n’avons plus risqué de nous rompre le cou que dans cette folle expédition.

Whymper comprend vite que ce sont les enfants les plus silencieux qui se couchent le plus tard. Son adolescence s’étiole au gré des années qui s’enchaînent paresseusement. Il ne cultive pas son insouciance, mais sa différence. Il se construit en silence, lit en cachette, se fait presque oublier, sauf à surprendre tout le monde lorsqu’il annonce à la cantonade qu’il sera un jour millionnaire ou Premier ministre. Son père mûrit d’autres projets pour lui. Avec son atelier de gravure, les années passant, le père Whymper s’est forgé une flatteuse réputation dans les milieux artistiques de Londres. Moi, reprendre l’atelier de gravure ? Mais, père, ne croyez-vous pas que… ? Père ne croit rien et coupe court à la conversation en fusillant son fils d’un regard noir. Silence pesant, terreau fertile qui ne tarde pas à nourrir les rancœurs et les ambitions du jeune Edward.

Tout est dit dans Escalades dans les Alpes. Mais pas un mot sur ses états d’âme, ses ambitions secrètes, sa mortifiante solitude. Pas un mot sur son fichu tempérament. À cette époque, Edward n’a pas besoin de quitter la maison familiale pour se rendre à son travail. Tous les matins du monde, il traverse un interminable couloir à l’image de son ennui. Il se rend avec une molle conviction à l’atelier de gravure de son père, comme un jeune homme qui se rendrait au séminaire, croyant à sa vocation précoce alors qu’il cherche à échapper à l’affection tyrannique de ses parents. Il ne manque pourtant pas de talent, le jeune Edward. Rien à redire sur ses gravures : le coup de crayon est habile, le geste précis. De quoi, assurément, prendre la relève. De quoi, surtout, s’ennuyer à mourir devant sa table à dessin.

Tout est dit, sauf que, pour supporter le mortel ennui qui bouche son horizon, il y a une jeune Française, entrée au service de la famille Whymper alors qu’Edward commence son apprentissage de graveur. Il a tout juste 16 ans, elle peut-être cinq ou six de plus. Une chevelure abondante, savamment relevée en chignon, met en valeur un sculptural port de tête. Il a de la peine, notre apprenti graveur, à soutenir le regard amusé de cette femme qui semble lire dans ses pensées comme dans un livre. Aussi baisse-t-il les yeux pour s’attarder – furtive et délicieuse seconde – sur une généreuse poitrine qu’il imagine en liberté. De quoi affoler l’adolescent incapable de maîtriser ses poussées hormonales dès qu’elle franchit la porte de l’atelier. La jeune femme de chambre s’en amuse, use de son charme sans en abuser, prend l’adolescent en affection, ne serait-ce que pour échapper au perpétuel harcèlement des sœurs Whymper qui la traitent en vulgaire domestique, française qui plus est.

Escalades dans les Alpes. Tout est dit, donc. Mais pas un mot sur elle.

Paris, 1925

À l’image de son horlogerie, la Suisse est une mécanique de grande complexité. À commencer par le droit d’initiative populaire, introduit dans la Constitution fédérale en 1891. Pilier de la démocratie directe, c’est une des pierres angulaires de la Suisse moderne. Les Suisses en raffolent ! Depuis son introduction, ils ont fait usage de cet instrument politique à deux cents reprises. Les faits sont pourtant têtus : seules vingt-deux initiatives ont trouvé grâce aux yeux du souverain. Pas besoin d’être mathématicien pour en déduire que neuf initiatives sur dix sont rejetées en votation populaire. Mais pour le Suisse qui se croit volontiers perdu au milieu de l’Europe, ce droit d’initiative incarne en quelque sorte sa différence. Il s’y accroche comme un naufragé à son gilet de sauvetage.

Neuf initiatives recalées sur dix, il y a donc de notables exceptions à la règle. La première initiative populaire qui passe la rampe est acceptée en 1893. Il s’agit d’interdire en Suisse l’abattage rituel. Le problème, à l’époque, n’est pas musulman, il est juif. Il faut attendre 1908 pour qu’une deuxième initiative trouve grâce aux yeux du souverain. C’est un autre problème dont la Suisse a le secret. Cette année-là, contre l’avis du Conseil fédéral, le peuple signe l’arrêt de mort de la fée verte, autrement dit de l’absinthe. Il est vrai qu’à l’époque l’émotion est vive, un ouvrier ayant massacré sa femme et ses trois enfants sous l’emprise de l’alcool. La production d’absinthe ne cesse pas pour autant ; elle entre dans la clandestinité pour n’en ressortir que quatre-vingt-quinze ans plus tard.

Les consommateurs, eux aussi, entrent dans la clandestinité. Sans doute apprécient-ils la saveur particulière que cette petite touche de transgression ajoute au plaisir de leur rituel. C’est le cas de Jeanne. Il faut voir avec quelle application la vieille femme procède au cérémonial !

Concentrée et sourcilleuse, elle dispose avec minutie un morceau de sucre sur une cuillère spécialement prévue à cet effet. Il se contracte, se ramasse sur lui-même en un effort désespéré pour résister aux gouttes d’eau qui, une à une, l’entraînent inexorablement vers sa dissolution. Voilà qu’il se vrille, s’écroule, entre en contact avec l’alcool qui l’attend patiemment au fond du verre – il ne faut jamais être pressé. Mélangée à l’eau qui participe à la fête, l’absinthe donne au breuvage une couleur de lac de montagne, hésitant entre le vert et le bleu gris. Béni par quelques gouttes d’eau, le mariage d’un modeste morceau de sucre et d’une absinthe artisanale importée illégalement du bien nommé Val de Travers, en Suisse, est ainsi quotidiennement célébré par Jeanne, en prêtresse dévoué de la fée verte.

Déclarer un peu plus de quatre-vingts ans, en 1925, fait de vous une dame d’un âge plus que respectable. La vieille Jeanne a donc légitimement de quoi afficher sa satisfaction. Son absinthe, en alternance avec son single malt dont les réserves approchent du seuil critique de ce qu’elle considère comme sa marée basse, est le seul alcool qu’elle s’autorise quotidiennement. Son médecin a beau lui rappeler sans y croire qu’à son âge ce n’est guère raisonnable, elle y prend un plaisir malicieusement classé dans le tiroir de ses péchés mignons. Plaisir décuplé depuis qu’elle a appris que l’absinthe est interdite en Suisse. Il n’y a décidément pas d’âge pour franchir les troublantes frontières de la transgression.

Jeanne vit dans un minuscule appartement des quartiers ouvriers de Paris. À première vue heureuse, pour autant que le bonheur soit une absence de malheur, ce qui reste à prouver. Heureuse, mais sans le sou. L’absinthe lui rappelle l’ébauche d’une aventure sentimentale, tout comme le single malt qu’elle a secrètement découvert lors de son premier emploi à Londres. Toute sa jeunesse, en quelque sorte. Autre sacrifice qu’elle inflige à son modeste budget : la lecture quotidienne du Times qui arrive à Paris le lendemain de sa parution à Londres. L’alcool et la lecture, deux béquilles pour mettre un peu de baume sur sa solitude et, accessoirement, entretenir un anglais qu’elle a fini par parler parfaitement.

Une petite absinthe – si petite qu’elle la sirote pour faire durer le plaisir – et la lecture du journal. Le cérémonial est quotidien ; il donne un peu de tranchant à cette vie qui s’émousse. La première gorgée est divine, le premier article du journal décevant. Jeanne prend son temps, balaye du regard quelques titres, faits divers, politique internationale, la Grande Guerre et ses séquelles qui n’ont pas fini de monopoliser les colonnes, économie, je n’y comprends décidément rien. Pas grand-chose, ce matin. Jeanne s’apprête à savourer la dernière goutte de sa fée verte, lorsque son regard s’attarde sur un article qui retient finalement son attention.

Londres, 1925

Voltaire est à la presse ce que Newton est à la physique : fondamental. Remerciera-t-on jamais assez le philosophe de Ferney et son Siècle des lumières d’avoir semé le germe d’une de nos libertés cardinales ? Curieusement, ce n’est pas en France, mais en Suède que la liberté de la presse s’inscrit pour la première fois dans le marbre. Les Anglais ne sont pas en reste ; un siècle et demi avant la Déclaration française des droits de l’homme et du citoyen, Charles Ier d’Angleterre jette les bases d’une relative liberté de presse qui ne demandera qu’à s’affirmer au cours des siècles. Pour diffuser les idées et les innovations techniques, la presse devient un maillon essentiel de la révolution industrielle, fer de lance de l’Empire britannique.

Le Times de Londres fait partie des titres qui vont asseoir la réputation de la presse anglaise. Le quotidien fait sensation en 1844 lorsqu’il publie le premier article transmis par un télégraphe. Il est vrai qu’il y avait urgence puisqu’il s’agissait… d’une naissance au palais royal des Windsor !

En 1925, le Times est devenu une institution. Le bureau directorial du quotidien en impose. Ce n’est pourtant pas le portrait des pères fondateurs qui trône au milieu de la pièce, mais une inscription, gravée en caractères gras, ostensiblement placée dans un cadre en chêne massif, comme un trophée de chasse. Destinée à frapper les esprits et à imposer le respect, le grand-père de John Walter junior martelait déjà fièrement cette phrase à ses interlocuteurs : « Le Times ne sera ni restreint à une classe sociale déterminée ni attaché au service d’un parti. » Une phrase, comme une pierre philosophale de l’entreprise familiale.

J’ai moi aussi décidé de marquer mon époque, glisse John Walter à l’oreille de la jeune femme qui vient de s’asseoir en face de lui. Je pénètre dans le saint du saint du Times, s’inquiète la jeune femme en question, cherchant à dissiper l’angoisse qu’elle sent monter en elle. Elle n’a pas eu le temps de se donner une contenance que John Walter – mais où sont donc passés mes cigares ? – insiste sur le fait qu’il incarne la quatrième génération aux commandes du quotidien le plus prestigieux de l’Empire britannique. Le fringant patron, la quarantaine arrogante, ne cache pas sa fierté lorsqu’il précise que le journal fut fondé en 1785. Il force un peu le trait : il a fallu attendre la moitié du XIXe siècle pour que mon grand-père puisse faire de cette phrase la devise de notre journal. Il avait, comment dire, inventé la liberté de la presse ! Moi, je n’ai fait que de l’institutionnaliser, assène-t-il avec une évidente fausse modestie, guettant la réaction de la jeune femme qui ne sourcille pas.

Mon père s’est contenté de s’accrocher à ce dogme fondateur, enchaîne John Walter qui découvre, surpris, l’élégance troublante de la jeune femme sagement assise en face de lui. Si on s’habitue à la laideur, on ne s’habituera jamais à la beauté : ses yeux qui tirent sur le vert participent à son sourire ravageur, arme fatale pour supporter le poids du regard des hommes. Son visage, c’est certain, affiche une force de persuasion qui ne laisse personne indifférent. Cherchant à se donner une contenance, le directeur du Times bredouille que le journal, tout de même, a donné son nom à un caractère d’imprimerie, la Times. Hmm, je plaisante…

Pardonnez-moi, où ai-je la tête ? J’ai oublié votre prénom. Mademoiselle comment, déjà ? Ethel a tout juste le temps de répondre – Ethel ? Drôle de prénom, tout de même –, que le rédacteur en chef du Times lui coupe la parole pour déclarer que, après mûre réflexion, il a décidé de frapper un grand coup en acceptant sa proposition : oui, Mademoiselle Ethel, vous serez la première femme à entrer dans la rédaction du Times ! Le ton est un brin théâtral : après tout, soyons modernes, ne sommes-nous pas en 1925 ? Séance de rédaction demain à 9 heures, conclut John Walter junior, soudain pressé d’en finir, à l’adresse de sa nouvelle collaboratrice médusée.

Ethel bride son euphorie, s’assure qu’elle n’est pas en train de rêver. La première femme rédactrice au Times ! Elle est sur le point de franchir le pas de porte de son nouveau patron lorsqu’elle a le courage de se retourner pour prononcer une phrase qu’elle devait ruminer depuis quelque temps déjà : j’ai une idée pour mon premier reportage et je… Demain, 9 heures, tranche John Walter qui, lui aussi, a son idée sur la question. Ce n’est pas pour son talent – ni même pour son charme – qu’il vient d’engager une femme. Mais par opportunisme. Une rubrique tricot-couture-cuisine devrait notablement élargir son lectorat féminin.

Londres, 1860

L’histoire de la photographie remonte au IVe siècle avant Jésus-Christ, lorsqu’Aristote comprend le principe de la chambre noire. Léonard de Vinci confirme la théorie, les premières lentilles font leur apparition. Le plus dur reste à faire : comment fixer ces images inversées produites par la lumière qui se fraye un chemin à travers un trou minuscule ? Il faut attendre le début du XIXe siècle et un certain Joseph Nicéphore Niépce pour amorcer le premier virage de cette révolution à la fois technique et culturelle. Mais les images sont instables. Arrivent alors deux noms à tiroirs, le Français Louis Jacques Mandé Daguerre et surtout le Britannique William Henry Fox Talbot. Ce dernier invente le négatif, ouvrant la porte à la reproduction pour ainsi dire infinie des épreuves photographiques. En 1840, la photographie a conquis ses lettres de noblesse. Même s’il faut patienter jusqu’en 1888 pour que George Eastman lance sur le marché son appareil grand public, le Kodak.

Edward Whymper, dans les années 1860, fait donc partie des happy few qui s’initient à ce procédé dont on ne mesure pas encore qu’il sera à l’origine de si profonds bouleversements. Graveur désormais accompli, le jeune homme est sur le point de fêter son vingtième anniversaire ; discrètement, il n’a guère d’amis. Le peu d’intérêt qu’il porte à son travail s’est confirmé avec les années. Ce qui l’attire, mais il le fait dans le plus grand secret, c’est précisément la photographie. Edward en est désormais persuadé : cet appareil qui permet de figer le temps et l’espace sur une feuille de papier ne tardera pas à signer l’arrêt de mort de son métier, la gravure. Il s’en inquiète, tente vainement d’en parler à son père. La mort de la gravure ? Tu plaisantes, simplement ridicules ces chambres noires qui pèsent plusieurs livres ! Edward finit par s’ouvrir à la seule personne digne de confiance dans cette maison, la domestique française qui, avec le temps, est devenue la confidente discrète du jeune homme.

Voilà donc la femme de chambre dans la mansarde d’Edward. Tel un conspirateur qui dévoilerait l’arme avec laquelle il compte bouleverser le monde, le jeune homme exhibe sa chambre noire. Un peu plus de profil, c’est ça, du côté de la fenêtre, vous devez prendre la lumière, ne bougeons plus ! La jeune femme proteste pour la forme, je ne suis même pas coiffée, monsieur ! Mais non, ces cheveux en bataille vous donnent un je-ne-sais-quoi de naturel… Dois-je le prendre comme un compliment ? soupire le modèle qui a baissé la garde sans trop de résistance. Edward feint de ne pas comprendre la plaisanterie de la jeune femme, change aussitôt de registre. Vous n’avez pas entendu parler de Louis Daguerre, mademoiselle ? C’est un de vos compatriotes ! Depuis ses premières plaques de verre, on a fait d’étonnants progrès, s’enthousiasme Edward qui précise que le mot photographie veut littéralement dire « écrire avec la lumière ». N’est-ce pas merveilleux ? Écrire avec la lumière !

La chambre noire est volumineuse. Je l’ai empruntée à un cousin, mais n’en dites pas un mot à mon père. Edward se cache sous le voile noir de son appareil et découvre une femme littéralement renversante, souriante et tête en bas, telle une vierge qui apparaîtrait comme par miracle. Il ressent un étrange frisson. Ne bougeons plus ! Il vient de signer sa première épreuve photographique. Merci, je crois que c’est parfait ! Un ton en dessous, mais notre apprenti photographe est surpris de son audace : puis-je vous appeler Jeanne ?

Jeanne esquisse un sourire approbateur lorsqu’un bruit de bottes se fait entendre dans les couloirs. Le pas est martial. Edward ! Edward ! C’est la voix de son père qui hurle pour souligner l’urgence de la situation. Edward ! Au bord de la panique, le jeune homme recouvre l’appareil photographique de son voile noir et, dans un réflexe désespéré, pousse sans ménagement Jeanne derrière le rideau qui encadre la fenêtre de sa chambre. Son père fait irruption dans la chambre. Edward ! – le ton est à la fois ampoulé et autoritaire –, fais tes bagages, tu pars demain pour la Suisse ! Tu connais l’Alpine Club, je suppose ? Une bande d’exaltés qui s’est mise dans la tête de conquérir tous les sommets des Alpes ! Pour fêter la naissance de leur association, ces messieurs de l’Alpine Club viennent de me passer une commande d’une vingtaine de gravures qui serviront à illustrer un livre sur les Alpes. Le projet est ambitieux. Voici la liste des principaux sommets qui feront l’objet d’une gravure ; c’est la chance de ta vie et tu n’as pas intérêt à me décevoir, conclut le père d’Edward, glissant dans cette dernière phrase une pointe d’orgueil, teintée de paternalisme bien senti.

Et de tourner les talons avant de claquer la porte comme il l’a ouverte, sans ménagement. Silence suspendu entre l’embarras d’Edward qui reste interdit et le fou rire à peine contenu de Jeanne. La femme de chambre, qui a suivi la scène dissimulée derrière son rideau, n’a pas perdu un mot de la conversation.

Londres, 1925

On pourrait presque la palper, cette sulfureuse ambiance qui électrise la salle de rédaction du Times. Des bruits se répandent. Le patron démissionne ? Non, il veut créer une nouvelle rubrique, tiens-toi bien, une page pour les femmes ! Et puis quoi encore, une page pour les femmes, dans le Times de Londres ? Ricanement des gardiens du temple. Avec leur costume trop méthodiquement négligé pour être naturel, les vieux piliers du journal attendent leur patron, calés dans leurs certitudes, conscients de former une caste qui, à défaut d’être intouchable, exerce néanmoins un pouvoir grandissant sur une société britannique qui s’accroche désespérément à l’image d’un grand empire.

Tout de même culottée, se dit John Walter à propos de cette jeune femme qui, la veille, a osé forcer la porte de son bureau. Le patron du Times se dirige d’un pas décidé vers la salle de rédaction de son quotidien. Ethel lui emboîte le pas tant bien que mal, trottant derrière lui pour suivre la cadence. Visiblement troublé, John Walter est obligé de l’admettre : cette jeune femme a réussi à lui faire changer d’avis en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Il vient tout juste de se ranger aux arguments de sa nouvelle recrue qui s’est plantée devant sa porte, cinq minutes avant la séance de rédaction. Cinq minutes pour le convaincre qu’il y a sans doute mieux à faire qu’une page spécifiquement dédiée au lectorat féminin dans son journal.

Ne comptez pas sur moi pour assumer cette tâche, je ne serai pas votre alibi féminin, j’ai d’autres pistes à explorer. Et de marquer une pause avant de risquer un audacieux c’est-à-prendre-ou-à-laisser… Ethel, qui vient d’enchaîner ses phrases en rafale, est la première surprise de son audace. À peine engagée, la voilà qui rue dans les brancards. Son rédacteur en chef n’en revient pas. Comment ça, d’autres pistes à explorer ? Je veux faire une enquête sur la conquête du Cervin, s’empresse d’ajouter Ethel. Médusé, le patron de la rédaction du Times